Aktuelle Events

New Work: Verhandlungs-Performance im Home-Office

Eine Studie der Universitäten Hohenheim und Potsdam, von der Deutschen Gesellschaft für Verhandlungsforschung (DGVF) in Auftrag gegeben, beleuchtet die Vor- & Nachteile beim Verhandeln aus dem Home-Office.

Auch berufliche Verhandlungen werden von dem häuslichen Arbeitssetting beeinflusst, wie eine aktuelle Studie der Universitäten Hohenheim und Potsdam in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Verhandlungsforschung e.V. (DGVF) belegt. Zwar schätzen Verhandler*innen die Flexibilität und Autonomie des Home-Offices. Mit den Verhandlungen insgesamt ist ein Großteil der Befragten jedoch eher unzufrieden.

Die gute Nachricht: Mit einer besseren Vor- und Nachbereitung der Verhandlungen ließe sich das verbessern, so die Erkenntnisse des Forschungsteams unter Leitung von Prof. Dr. Markus Voeth (Hohenheim) und Prof. Dr. Uta Herbst (Potsdam).

„Der Anspruch der Arbeitnehmenden, auch aus dem Home-Office heraus gute Arbeit zu leisten, ist hoch. Dazu gehört auch, erfolgreiche Verhandlungen zu führen und die eigenen Ziele zu erreichen“, erklärt Joana Roth, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Marketing & Business Development der Universität Hohenheim.

„Gleichzeitig gibt es im Home-Office einige Faktoren, die das Verhandeln schwieriger machen. Zum Beispiel der Konflikt zwischen Arbeit und Familie“, ergänzt Jacqueline Sube, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Marketing der Universität Potsdam.

Mit diesen Aussagen stützen sich Roth und Sube auf ihre Umfrage mit über 400 Praktiker*innen, die aus dem Home-Office heraus verhandeln. Befragt wurden Vertreter*innen aus unterschiedlichen Branchen und Positionen. Die Online-Umfrage wurde nach zwei Jahren Pandemie im Sommer und Herbst 2022 durchgeführt.

Verhandlungsziele werden im Home-Office effizienter verfolgt …

Ein Großteil der Befragten sieht es als vorteilhaft an, den eigenen Arbeitsalltag im Home-Office flexibler gestalten zu können. Auch steigt im Home-Office laut Angaben der Befragten auch der Erfolgsanspruch an die geführten Verhandlungen. Zudem werden die aus dem Home-Office geführten Verhandlungen als effizienter wahrgenommen. So geben die Befragten beispielsweise an, sich mehr auf die wesentlichen Aspekte zu konzentrieren und die Zeitplanung in Bezug auf die Verhandlungen besser zu kontrollieren.

… allerdings fehlt der Austausch zwischen den Parteien

Gleichzeitig sinkt im Home-Office die Verbindlichkeit der Verhandelnden gegenüber dem Arbeitgeber und den Verhandlungspartnern. So fehle im Vorfeld der Verhandlungen oft der Austausch mit Vorgesetzten oder im Team, in dem Ratschläge ausgetauscht werden oder an gemeinsame Verhandlungsziele erinnert wird. Auch der informelle Austausch mit dem Verhandlungsgegenüber, der für einen gemeinsamen Verhandlungserfolg eine wichtige Rolle spielt, käme bei digitalen Verhandlungen zu kurz.

Das Fazit: Obwohl die Verhandlungsziele im Home-Office effizienter verfolgt werden, ist ein Großteil der Befragten mit der Performance eher unzufrieden und glaubt, keine besseren Verhandlungsergebnisse zu erzielen.

Bessere Verhandlungsperformance durch gute Vorbereitung und das Feiern von Erfolgen

Die Frage, wie sich Verhandlungen aus dem Home-Office erfolgreicher gestalten ließen, vertieften das Forschungsteam und der DGVF-Vorstand in einem interaktiven Workshop mit rund 80 Praktiker*innen.

Das Ergebnis: Bereits eine gute Vorbereitung könne die Zufriedenheit mit Verhandlungen positiv beeinflussen. „Tatsächlich existieren bereits eine Reihe von interaktiven Tools und Techniken, durch die sich digitale Verhandlungen besser gestaltet lassen werden. So lässt es sich bereits durch simples Screensharing leichter über die abgegebenen Angebote und Konzessionsschritte sprechen“, sagt Joana Roth. So könnten Arbeitgeber*innen die verhandelnden Mitarbeiter*innen beispielsweise durch Kompetenztrainings zur Nutzung digitaler Medien entsprechend schulen.

Organisationen könnten zudem einen Verhaltenskodex für digitale Verhandlungen festlegen. „Dadurch können Unternehmen vor allem möglichen Unsicherheiten begegnen – etwa, was passiert, wenn Zoom ausfällt oder das Kind früher aus der Schule kommt und in die Verhandlung platzt“, so Sube.

Und auch im digitalen Raum sei sozialer Austausch möglich: „Indem man Erfolge digital im Team feiert, lässt sich die Motivation der Mitarbeitenden steigern“, so Roth. Dieser motivierende Faktor könne auch im Home-Office genutzt werden, etwa indem auch digital auf einen erfolgreichen Verhandlungsabschluss angestoßen wird.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

DFKI-Spin-off simmetry.ai sichert sich 330.000 Euro

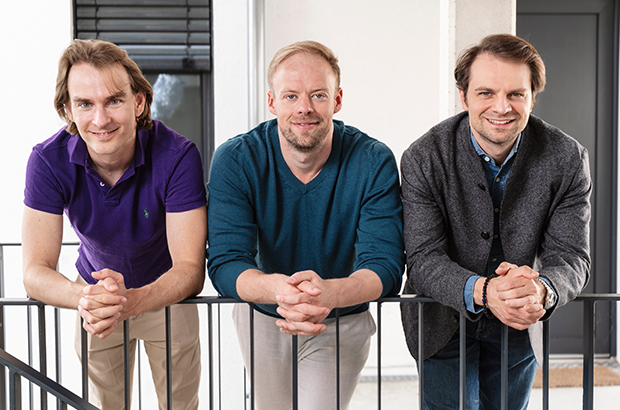

Das 2024 von Kai von Szadkowski, Anton Elmiger und Prof. Dr. Stefan Stiene als Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) gegründete Start-up simmetry.ai ist auf die Generierung von hochwertigen, synthetischen Trainingsdaten für Künstliche Intelligenz und Machine Learning spezialisiert und hat sich dafür eine Förderung der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) gesichert.

Die Mittel stammen aus dem Accelerator-Programm des High-Tech Incubator (HTI). Mit dem frischen Kapital plant simmetry.ai den Ausbau seiner Technologie zu einer skalierbaren Plattform, die es KI-Entwicklern ermöglichen soll, fotorealistische Trainingsdaten „on demand“ selbst zu generieren.

Standortvorteil im „AgTech-Silicon Valley“

Die Ansiedlung in Osnabrück und die Aufnahme in den High-Tech Incubator (HTI) sind strategische Entscheidungen. Die Region hat sich zu einem der bedeutendsten Cluster für Agrartechnik in Europa entwickelt. Für simmetry.ai bedeutet das direkte Nähe zur Zielgruppe: Das Start-up bedient bereits namhafte Kunden aus dem Bereich der Landmaschinen. Der HTI-Accelerator fungiert dabei als Katalysator, um die Deep-Tech-Lösung direkt mit der starken niedersächsischen Industrie zu vernetzen.

Vom Forschungsprojekt zur Plattform

Hinter der Technologie steht ein erfahrenes Gründungstrio: Kai von Szadkowski (CEO), Anton Elmiger (CTO) und Prof. Dr. Stefan Stiene. Als Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) blicken die Gründer auf jahrelange Erfahrung in der angewandten Forschung zurück.

Ihr zentrales Problem in vergangenen Projekten war selten der Algorithmus, sondern der Daten-Engpass: Über 80 Prozent des Aufwands bei der KI-Entwicklung fließen laut Unternehmensangaben derzeit allein in die Datenerfassung und -aufbereitung. Insbesondere für seltene Randfälle („Edge Cases“) ist das Sammeln echter Daten oft wirtschaftlich kaum darstellbar.

Der USP: Warum der Acker den Unterschied macht

Simmetry.ai tritt an, um diesen manuellen Aufwand durch synthetische, voll annotierte Daten zu ersetzen. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die sich oft auf strukturierte Umgebungen konzentrieren, wählten die Gründer bewusst einen anderen Einstieg: die Landwirtschaft.

„Wir haben mit der Landwirtschaft begonnen, weil dies sowohl ein hochwirksames als auch technisch anspruchsvolles Feld für KI ist“, erklärt Anton Elmiger. Die Wette der Gründer: Wer robuste KI-Modelle für die chaotischen Bedingungen eines Ackers trainieren kann, für den sind strukturierte Industrieumgebungen leichter zu bewältigen. Diese „AgTech-DNA“ dient dem Start-up nun als technologischer Hebel für die geplante Expansion in industrielle Anwendungen.

Plattform statt Dienstleistung

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal ist das Geschäftsmodell. Während synthetische Daten oft noch als Dienstleistung erstellt werden, baut simmetry.ai eine Self-Service-Plattform. KI-Entwickler sollen nicht auf Datenlieferungen warten müssen, sondern fotorealistische Szenarien für Aufgaben wie semantische Segmentierung oder 3D-Posenschätzung eigenständig erstellen können.

Das Timing erscheint günstig: Analysten von Gartner prognostizieren, dass der Anteil synthetisch generierter Daten in KI-Projekten von 60 Prozent im Jahr 2024 auf bis zu 95 Prozent im Jahr 2030 steigen wird.

Key Facts: simmetry.ai

- Gründung: 2024 (Spin-off des DFKI)

- Standorte: Berlin / Osnabrück

- Finanzierung: 330.000 € durch NBank (High-Tech Incubator Accelerator)

- Fokus: Self-Service-Plattform für synthetische Trainingsdaten (Computer Vision)

- Gründer: Kai von Szadkowski (CEO), Anton Elmiger (CTO), Prof. Dr. Stefan Stiene

- Zielgruppen: Landwirtschaft (Fokus), Nahrungsmittelproduktion, Industrie

Vom Labor zur Großindustrie: MicroHarvest startet Bau einer 15.000-Tonnen-Anlage

Das 2021 von Katelijne Bekers, Jonathan Roberz und Dr. Luísa Cruz gegründete Hamburger BioTech MicroHarvest vollzieht den Schritt vom Labor in die industrielle Massenproduktion. Im Chemiepark Leuna entsteht eine kommerzielle Großanlage mit einer Jahreskapazität von 15.000 Tonnen.

Der Hamburger Proteinhersteller MicroHarvest verlässt den Pilotmaßstab und beginnt mit der industriellen Umsetzung seiner Fermentationstechnologie. Wie das Unternehmen am 12. Februar bekannt gab, fiel die Standortwahl für die erste kommerzielle Großanlage auf den Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt.

Rapider Aufstieg: Von der Gründung zum Anlagenbau

Das Tempo, das MicroHarvest vorlegt, ist im Deep-Tech-Bereich ungewöhnlich hoch. Gegründet 2021 von Katelijne Bekers (CEO), Jonathan Roberz (COO) und Dr. Luísa Cruz (CTO) in Hamburg, gelang dem Gründer-Trio binnen weniger Jahre gelang der Sprung von der Verfahrensentwicklung zur Planung einer Großanlage, deren Produktionsstart bereits in rund zwei Jahren vorgesehen ist.

Technologie: Biomasse-Fermentation in Rekordzeit

Kern des Erfolgs ist ein proprietäres Verfahren der Biomasse-Fermentation. Anders als bei der Präzisionsfermentation werden hier die Mikroorganismen selbst zum Produkt: Bakterien vermehren sich exponentiell und werden zu sogenanntem Single Cell Protein (SCP) verarbeitet. Der technologische USP liegt in der Geschwindigkeit: Vom Rohstoff bis zum fertigen Protein vergehen laut MicroHarvest nur 24 Stunden. Das Verfahren gilt als eines der effizientesten weltweit und benötigt nur einen Bruchteil der Fläche und des Wassers konventioneller Proteinquellen.

Validierung durch Top-Investoren und Awards

Dass das Scale-up nun eine Investition im mittleren zweistelligen Millionenbereich stemmen kann, ist auch das Resultat einer soliden Finanzierungsstrategie. Bereits 2022 sicherte sich MicroHarvest in einer Series-A-Runde Kapital, angeführt von FoodTech-VCs wie Astanor Ventures und FoodLabs. Für den Bau in Leuna kommt nun ein Zuwendungsbescheid über knapp 5,5 Millionen Euro aus der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz hinzu.

Standortentscheidung und Marktstrategie

In Leuna sollen rund 25 direkte Arbeitsplätze entstehen. Die Entscheidung für den Standort fiel nach der Prüfung von rund 40 Optionen in Europa. Ausschlaggebend waren die industrielle Infrastruktur und die Nähe zu regionalen Rohstoffen wie Melasse, die kurze Transportwege ermöglichen.

„Wir bauen kein Pilotprojekt, sondern eine Produktionsinfrastruktur für relevante Mengen. Leuna bietet dafür genau das richtige Umfeld: bestehende Industrie, verlässliche Utilities und ein regionales Agrar- und Verarbeitungsnetzwerk“, betont Co-Founder Jonathan Roberz.

Marktseitig ist der Boden bereitet: MicroHarvest zielt zunächst auf den B2B-Markt für Tiernahrung und Aquakultur und konnte bereits Produkteinführungen mit Partnern wie VEGDOG und THE PACK realisieren. Perspektivisch arbeitet das Unternehmen auch an Anwendungen für den Human-Food-Bereich.

Learnings für Gründer*innen

Der Case MicroHarvest zeigt exemplarisch, dass für Hardware-Start-ups die Standortwahl keine reine Immobilienthematik ist. Die Anbindung an bestehende Ökosysteme – hier die Stoffströme und Utilities eines etablierten Chemieparks – kann den entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil beim Roll-out liefern. Zudem beweist die Finanzierungsstruktur, wie wichtig der intelligente Mix aus Venture Capital und staatlicher Förderung (hier für Capex) ist, um kapitalintensive Industrieprojekte zu realisieren.

Gründungs-Optimismus 2026: Trotz Gegenwind auf Wachstumskurs?

Während die makroökonomischen Vorzeichen auf Abkühlung stehen – die OECD prognostizierte zuletzt eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums um rund zehn Prozent in den kommenden Jahren – zeichnet sich in der deutschen Gründer*innenszene ein überraschendes Gegenbild ab: Ein neuer Optimismus macht sich breit.

Laut dem aktuellen „Work Change Special Report“ von LinkedIn (befragt wurden über 1000 Unternehmensführungen und Fachkräfte in Deutschland) blicken 55 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen zuversichtlich auf das Wachstum in den kommenden zwölf Monaten. Dieser Wert sticht besonders hervor, da kleine Unternehmen (KMU) rund 90 Prozent aller Unternehmen ausmachen und für 70 Prozent des globalen BIP verantwortlich sind. Wenn dieser Sektor trotzt, hat das Signalkraft.

Damit zeigt der Report eine klare Trendwende: Die wirtschaftliche Unsicherheit führt nicht zur Schockstarre, sondern zu mehr Eigeninitiative. Die Zahl der LinkedIn-Mitglieder in Deutschland, die ihrem Profil den Titel „Founder“ hinzufügen, ist im Jahresvergleich um 61 Prozent gestiegen. Ein Indiz dafür, dass sich der Begriff des Unternehmertums wandelt – weg von rein formalen Strukturen, hin zu einer agilen Founder-Economy, die oft digital startet, bevor sie im Handelsregister landet.

KI als der große „Gleichmacher“ für kleine Teams

Was treibt diesen Mut zur Selbständigkeit in einem schwierigen Umfeld? Die Daten legen nahe, dass technologische Barrieren fallen. Künstliche Intelligenz (KI) fungiert hier als „Equalizer“, der kleinen Teams Wettbewerbschancen eröffnet, die früher Konzernen vorbehalten waren. Das generative KI-Potenzial wird global auf eine Wertschöpfung von bis zu 6,6 Billionen US-Dollar geschätzt – und kleine Unternehmen wollen sich ihren Teil davon sichern.

- Wettbewerbsvorteil: 53 Prozent der Geschäftsführer*innen kleiner Unternehmen in Deutschland geben an, dass KI entscheidend für das Wachstum ihres Unternehmens ist.

- Gründungsmotor: Fast 30 Prozent der Fachkräfte in Deutschland sagen, dass erst die Verfügbarkeit von KI sie dazu ermutigt hat, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

- Hohe Adaption: Während in der breiten Wirtschaft die Implementierung oft schleppend verläuft, sind die auf LinkedIn aktiven Kleinunternehmen bereits deutlich weiter: Hier geben 84 Prozent an, KI bereits in irgendeiner Form zu nutzen.

Die Renaissance der Soft Skills: Vertrauen als Differenzierungsmerkmal

Der Report warnt jedoch davor, sich allein auf Technologie zu verlassen. In einer Ära, in der KI-generierte Inhalte exponentiell zunehmen, wird der Human Factor zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wenn Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist, wird Vertrauen zur härtesten Währung.

- Netzwerkeffekte: 69 Prozent der Marketingverantwortlichen in kleinen Unternehmen bestätigen, dass Käufer*innen Informationen heute primär über ihre Netzwerke validieren, bevor sie Entscheidungen treffen.

- Markenaufbau: Für 71 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen ist der Aufbau einer starken Marke der Schlüssel, um ihre 3-bis-5-Jahres-Ziele zu erreichen.

- Authentizität: 72 Prozent setzen verstärkt auf „Community-Driven-Content“ – also Stimmen von Mitarbeitern und Experten –, da bloße Markenbotschaften an Wirkung verlieren.

Fazit für Gründer*innen

Die Strategie für 2026 lautet Hybridität: Erfolgreiche Gründer*innen nutzen KI für Geschwindigkeit und Skalierung im Hintergrund, investieren aber gleichzeitig massiv in den Aufbau persönlicher Netzwerke und einer glaubwürdigen Marke. Oder wie es die Daten zeigen: 65 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen sehen das aktive Netzwerken inzwischen als essenziellen Schlüssel für langfristiges Wachstum an.

Wer heute gründet, tut dies mit mächtigeren Werkzeugen als je zuvor – muss aber mehr denn je beweisen, dass hinter der Technologie echte Menschen stehen.

INLEAP Photonics sichert sich Millionenfinanzierung für Drohnenabwehr

Das 2023 als Spin-off aus dem Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) ausgegründete DeepTech-Start-up INLEAP Photonics transferiert industrielle Hochleistungstechnologie in den Verteidigungssektor.

Der Markt für DefenseTech wächst, getrieben durch die veränderte geopolitische Sicherheitslage und die Zunahme asymmetrischer Bedrohungen durch Drohnen. In genau dieses Segment stößt nun INLEAP Photonics vor. Das 2023 gegründete Hannoveraner Unternehmen gab heute bekannt, seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde bereits im Sommer 2025 abgeschlossen zu haben und nun offiziell aus der Stealth-Phase hervorzutreten.

Angeführt wurde die Runde vom High-Tech Gründerfonds (HTGF). Zudem beteiligten sich Ventis Capital sowie private Investoren. Über die genaue Höhe der Finanzierung wurde Stillschweigen bewahrt.

Ingenieurs-Duo setzt auf Dual-Use-Strategie

Hinter der Technologie stehen zwei promovierte Ingenieure, die den klassischen Weg vom Forschungslabor in das Unternehmertum beschreiten: Dr.-Ing. Marius Lammers (CEO) und Dr.-Ing. Felix Wellmann (CTO). Beide gründeten INLEAP Photonics als Spin-off aus dem Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), einer der führenden Adressen für angewandte Laserforschung in Europa.

Die Gründer verbinden dabei tiefgreifende wissenschaftliche Expertise mit industriellem Pragmatismus. Während Lammers die strategische Ausrichtung im komplexen Defense-Markt verantwortet, treibt Wellmann die technische Weiterentwicklung der Laserstrahlführung voran. Ihr Ansatz ist ein Lehrbuchbeispiel für „Dual-Use“: Die Kerntechnologie wurde ursprünglich nicht als Waffe konzipiert, sondern um industrielle Hochgeschwindigkeitsprozesse wie die Batteriezellenproduktion oder Additive Fertigung zu optimieren.

Millisekunden statt Minuten

Diese industrielle DNA nutzen Lammers und Wellmann nun für einen Pivot in den Sicherheitssektor. Unter dem Namen FASTLIGHT® SHIELD entwickelt das Start-up ein mobiles Abwehrsystem, das Drohnen durch gezielte Energieeinbringung neutralisieren soll. Das zentrale Versprechen der Gründer: Die Präzision und Geschwindigkeit, die in der Industrie für Fertigungsprozesse notwendig ist, verschafft in der Drohnenabwehr den entscheidenden Zeitvorteil.

„Die aktuelle Sicherheitslage erlaubt keine langsamen Lösungen“, erklärt Marius Lammers den Schritt. „Wir begegnen der asymmetrischen Drohnenbedrohung mit technologischer Überlegenheit.“ Felix Wellmann ergänzt, dass der Prototyp bereits bewiesen habe, agile Ziele in Millisekunden abwehren zu können – eine Leistung, die auf der langjährigen Forschung des Duos zur Laserstrahllenkung basiert.

Kapital für die Einsatzreife

Das frische Kapital fließt laut Unternehmensangaben primär in die Skalierung dieses Prototypen hin zu einem robusten Gesamtsystem. Ziel ist die Validierung in realen Einsatzszenarien sowie die Integration in bestehende Sicherheitsarchitekturen von staatlichen Akteuren und Betreibern kritischer Infrastrukturen.

Für den Lead-Investor HTGF ist das Team und die Technologie ein strategisches Asset. Dr. Koen Geurts, Senior Investment Manager beim HTGF, betont: „Lasereffektoren für Drohnen- und Luftabwehr gehören zu den klar wachsenden Technologiefeldern, die nur wenige Unternehmen beherrschen.“ Die Ambition sei es, mit INLEAP einen globalen Player aus Deutschland heraus aufzubauen.

40 Mio. EUR Series-A für Berliner CleanTech metiundo

Das Berliner EnergieTech metiundo will das Tempo beim Smart-Meter-Rollout erhöhen und sichert sich dafür in einer der aktuell größten Series-A-Runden im deutschen CleanTech-Sektor 40 Mio. Euro.

Die Digitalisierung der Energiewende im Gebäudesektor erhält frisches Kapital: Das 2021 von von Dennis Nasrun und Felix Mücke gegründete metiundo hat eine Finanzierungsrunde über 40 Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus Fonds, die von Octopus Energy Generation verwaltet werden, einem der führenden europäischen Investoren für grüne Infrastruktur. Für das Berliner Unternehmen markiert das Investment den nächsten Schritt vom Nischenanbieter zum breiten Marktakteur.

Kapital für Skalierung und Software

Das Geschäftsmodell von metiundo basiert auf „Smart Metering as a Service“. Anders als klassische Messstellenbetreiber deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Installation der Zähler über den Betrieb bis hin zur Aufbereitung der Daten über eine eigene Softwareplattform. Bislang hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 21.000 Zähler installiert.

Mit den nun eingesammelten 40 Millionen Euro soll vor allem die technische und personelle Infrastruktur ausgebaut werden. Konkret plant das Unternehmen Investitionen in die Weiterentwicklung der proprietären Softwareplattform sowie den Ausbau der eigenen Montage- und Installationsteams. Gesucht werden Fachkräfte in den Bereichen Softwareentwicklung, Installation und Betrieb, um die Kapazitäten für den bundesweiten Rollout zu erhöhen.

Dennis Nasrun, Co-Founder und CEO von metiundo, betont den strategischen Fokus: „Von Anfang an haben wir konsequent in unsere eigene Software investiert. Mit der neuen Finanzierung gehen wir jetzt entschlossen in die weitere Skalierung: mehr Installationen, höhere Qualität und noch mehr Geschwindigkeit beim Ausbau unserer Plattform.“

Sektorkopplung im Fokus der Investoren

Für den Investor Octopus Energy Generation ist der Einstieg bei metiundo Teil einer breiteren Strategie zur Dekarbonisierung des Immobiliensektors. Alex Brierley, Co-Head des Fondsmanagement-Geschäfts bei Octopus, verweist auf die Relevanz des Marktes: „Der Gebäude- und Wärmesektor zählt zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland und ist für rund 30% der energiebezogenen Emissionen verantwortlich.“

Das Ziel der Investition ist es, integrierte Smart-Meter-Netzwerke über mehrere Liegenschaften hinweg aufzubauen. Dies soll nicht nur Transparenz schaffen, sondern die Grundlage für datenbasierte Zusatzlösungen bilden – etwa die Optimierung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern vor Ort, um Betriebskosten zu senken.

Wettbewerb im Messstellenmarkt

Der Markt für Messstellenbetreiber in Deutschland ist derzeit starker Dynamik unterworfen. Der Gesetzgeber drückt beim Smart-Meter-Rollout aufs Tempo, wobei wettbewerbliche Messstellenbetreiber wie metiundo als „zentraler Hebel“ gelten, um die Installation intelligenter Messsysteme in der Fläche zu beschleunigen.

Ein Differenzierungsmerkmal von metiundo ist dabei der spartenübergreifende Ansatz: Die Plattform bündelt nicht nur Stromdaten, sondern integriert auch Wasserverbräuche, um ein Gesamtbild der energetischen Situation einer Immobilie zu erstellen.

Stadt vs. Land: Warum Gründerinnen urbane Räume bevorzugen – und welche Chancen die Provinz bietet

Jede(r) kennt die Hotspots unserer Start-up-Szene. Doch wie sieht es jenseits der Metropolen aus? Der aktuelle Women Entrepreneurship Monitor 2024/25 zeigt: Frauen gründen auf dem Land zwar seltener, lassen sich vom Standort aber weniger abschrecken als Männer.

Der Traum vom eigenen Unternehmen – er blüht in der Stadt deutlich stärker als auf dem Land. Das bestätigt der neuste Women Entrepreneurship Monitor, der vom RKW Kompetenzzentrum gemeinsam mit dem Thünen-Institut veröffentlicht wurde. Die Analyse der Daten aus dem Global Entrepreneurship Monitor (GEM) der Jahre 2015 bis 2024 liefert spannende Einblicke in die Geografie des Gründens.

Klares Stadt-Land-Gefälle

Die nackten Zahlen bestätigen zunächst das Klischee: Während sich in städtischen Regionen 5,4 Prozent der befragten Frauen für eine Gründung entschieden, waren es in ländlichen Räumen nur 4,3 Prozent.

Interessant wird es jedoch im direkten Vergleich mit den männlichen Kollegen. Auch Männer zieht es in die Städte (9,5 Prozent Gründungsquote) statt aufs Land (6,5 Prozent). Der statistische Twist:

- Bei Frauen ist die Gründungsaktivität auf dem Land um rund 20 Prozent niedriger als in der Stadt.

- Bei Männern bricht die Quote auf dem Land um über 30 Prozent ein.

Das Fazit der Expert*innen: Der Wohnort ist für Frauen bei der Gründungsentscheidung statistisch gesehen weniger ausschlaggebend als für Männer. Frauen gründen dort, wo sie sind – Männer ziehen eher dorthin, wo gegründet wird.

Warum das Land (noch) bremst

Warum ist der ländliche Raum für Gründerinnen oft ein härteres Pflaster? Die Studie identifiziert strukturelle Hürden, die über reines Internet-Tempo hinausgehen:

1. Industriestrukturen: Viele wirtschaftsstarke ländliche Räume sind geprägt von männerdominierten Branchen (Fahrzeugbau, Chemie). Das drückt nicht nur die Frauenquote in Führungspositionen, sondern sorgt auch für überdurchschnittlich hohe Gender Pay Gaps.

2. Care-Arbeit: Fehlende Kita-Plätze und eingeschränkte Pflegeangebote für Angehörige sind auf dem Land oft noch virulenter als in der Stadt. Für Gründerinnen wird die Vereinbarkeit von Familie und Business hier zur organisatorischen Herkulesaufgabe.

Die „Hidden Opportunity“: Warum sich das Land lohnen kann

Doch der Monitor warnt davor, das Land abzuschreiben. Für clevere Gründerinnen liegen genau hier ungenutzte Chancen:

- Geringere Burn-Rate: Mieten und Löhne sind deutlich niedriger („Einstiegskosten“).

- Weniger Konkurrenz: Wer eine Marktlücke besetzt, ist oft der einzige Anbieter weit und breit.

- Alternative zum Arbeitsmarkt: In Regionen mit einseitiger Branchenstruktur ist die Selbständigkeit oft der attraktivste Weg zu einer erfüllenden Karriere.

Mindset: Geld regiert die (Stadt-)Welt

Was treibt die Gründerinnen an? Überall steht der Wunsch nach Wohlstand oben auf der Liste. Doch in der Stadt ist der finanzielle Hunger größer: Für 51 Prozent der städtischen Gründerinnen sind hohes Einkommen und Reichtum ein „sehr wichtiges“ Motiv – auf dem Land sagen das nur 38 Prozent.

Überraschend: Auch die „Fortführung einer Familientradition“ ist eher ein städtisches Phänomen (44 Prozent) als ein ländliches (30 Prozent).

Bildung als der große Gleichmacher

Egal ob Kuhweide oder Co-Working-Space: Bildung ist der Schlüssel. Gründerinnen sind im Schnitt deutlich besser qualifiziert als der Rest der Bevölkerung.

- Land: 25 Prozent der Gründerinnen haben einen Hochschulabschluss (Bevölkerungsschnitt: 12 Prozent).

- Stadt: 43 Prozent der Gründerinnen sind Akademikerinnen (Bevölkerungsschnitt: 25 Prozent).

Das zeigt: Entrepreneurship ist in Deutschland weiterhin stark akademisch geprägt. Die Diskrepanz zwischen Stadt und Land ist dabei größer als die zwischen den Geschlechtern.

Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft

Die Studie zeigt, dass wir das Potenzial von Gründerinnen im ländlichen Raum noch lange nicht ausgeschöpft haben. Während die Städte mit Netzwerkeffekten punkten, bietet das Land Raum für nachhaltiges Wachstum abseits des Hypes. Um die Lücke zu schließen, braucht es aber mehr als nur Mut: Es braucht eine Infrastruktur, die Care-Arbeit und Business vereinbar macht.

Duna sichert sich 30 Mio. EUR für KI-gestützte Identitäten

Duna ist ein KI-natives FinTech mit Sitz in Deutschland und den Niederlanden. Die Plattform wurde 2023 mit der Mission gegründet, eine globale Vertrauensinfrastruktur für Unternehmen zu schaffen, beginnend mit einem digitalen Unternehmensausweis.

Das von Duco van Lanschot und David Schreiber gegründete FinTech Duna gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro bekannt. Im Mai 2025 hatte Duna bereits eine Seed-Runde in Höhe von 10,7 Mio. EUR unter der Leitung von Index Ventures abgeschlossen. Mit dem neuen Kapital erhöht sich das gesamte Finanzierungsvolumen auf über 40 Mio. EUR

Digitale Identitäten für Unternehmen – schneller, sicherer, global

Dunas Ziel ist es, eine digitale Vertrauensinfrastruktur für die Identifizierung, Prüfung und Freigabe von Unternehmen zu etablieren - in Form eines „digitalen Reisepasses”. Daraus entsteht langfristig ein Netzwerk, über das geprüfte Identitätsdaten zwischen Unternehmen geteilt und für One-Click-Onboarding genutzt werden können. Die KI-native Plattform wird bereits von großen Banken, Fintechs und Finanzinstitutionen eingesetzt. Zu den Kunden zählen unter anderem Plaid, CCV (Fiserv), Moss, Bol und die SVEA Bank. Diese berichten von einer durchschnittlich 10,6-fach schnelleren Kunden-Onboarding-Zeit und einem gesamtheitlichen 4,8-fachen Produktivitätsgewinn.

Automatisierung statt Kostenfalle: Compliance als Wachstumstreiber

Laut Mitgründer Duco van Lanschot verursachen Identitätsprüfung und Compliance heute bis zu 20 % der Gesamtkosten bei Banken – ein immenser Posten, der durch manuelle und veraltete Systeme nicht nur teuer, sondern auch riskant ist. Milliardenverluste durch Betrug, hohe regulatorische Strafen und Friktion beim Kundenzugang sind die Folge. „Das macht Identität zu einem idealen Anwendungsfall für KI-gesteuerte Automatisierung“, so Van Lanschot.

Das frische Kapital soll in den Ausbau der Plattform für Unternehmenskunden fließen. Duna plant, seine KI-Lösungen weiterzuentwickeln, dabei höchste Auditierbarkeit zu gewährleisten und die regulatorischen Anforderungen großer Finanzinstitutionen einzuhalten. Die Vision: Eine universelle, sichere Identitätslösung für die digitale Wirtschaft - mit einem Klick.

Die Zukunft der B2B-Onboarding-Prozesse

Alex Nichols, General Partner bei CapitalG und früherer Investor bei Stripe, kommentiert: „Duna baut die fehlende Identitätsschicht des Internets. Heute beginnt jede neue Geschäftsbeziehung mit einem umständlichen und fehleranfälligen Dokumentenprozess – ein versteckter Kostenfaktor für die gesamte B2B-Wirtschaft. Duco und David sind die idealen Gründer, um dieses Problem zu lösen. Sie bringen tiefes Marktverständnis und die Führungsstärke mit, um eine kulturstarke, technikgetriebene Organisation aufzubauen.“

Pheno-Inspect sichert sich Seed-Finanzierungsrunde in Mio.-Höhe

Pheno-Inspect – 2020 von Dr. Philipp Lottes als Ausgründung der Universität Bonn gestartet – ist ein Agrar-KI-Unternehmen und entwickelt KI-basierte Softwarelösungen zur automatisierten Analyse hochauflösender Drohnenbilder in der Landwirtschaft.

Was 2020 als Ausgründung der Universität Bonn begann, entwickelt sich zu einem wichtigen Player für die Digitalisierung der Landwirtschaft. Pheno-Inspect hat sich darauf spezialisiert, dem Landwirt quasi „Adleraugen“ zu verleihen. Das Start-up aus Nordrhein-Westfalen entwickelt KI-basierte Software, die hochauflösende Drohnenbilder vollautomatisch auswertet.

Das Besondere dabei: Die Technologie blickt nicht nur grob auf den Acker, sondern analysiert Feldbestände bis auf die Einzelpflanze genau. Das Ziel ist es, den Pflanzenbau durch datenbasierte Entscheidungen effizienter und ressourcenschonender zu gestalten – ein Thema, das angesichts von Klimawandel und Kostendruck in der Agrarbranche Hochkonjunktur hat.

Prominente Investoren setzen auf „Precision Farming“

Dass Pheno-Inspect mit diesem Ansatz einen Nerv trifft, zeigt die Zusammensetzung der aktuellen Finanzierungsrunde. Neben dem Companisto Business Angel Netzwerk beteiligt sich die NRW.BANK, die im Zuge der Runde ein Wandeldarlehen in Höhe von 500.000 Euro in eine feste Beteiligung umgewandelt hat. Aufhorchen lässt auch der Einstieg von CLAAS. Der weltweit tätige Landmaschinenkonzern steigt als strategischer Investor ein. Für ein junges B2B-Tech-Start-up ist dies mehr als nur Kapital; es ist ein Zugang zu immenser Industrieexpertise und potenziellen Vertriebswegen.

Fokus auf SaaS und Skalierung

Das frische Kapital soll nun gezielt in das Wachstum fließen. Pheno-Inspect plant, seine Plattform konsequent in Richtung Software-as-a-Service (SaaS) auszubauen. Im Mittelpunkt steht dabei der neue FarmAnalyzer. Mit dieser Plattform will das Unternehmen die komplexe Feldanalyse vereinfachen und für Landwirte direkt nutzbar machen – im Self-Service und über die gesamte Vegetationsperiode hinweg. Parallel dazu soll das interdisziplinäre Team am Standort in NRW weiter wachsen, um neue KI-Module zur Marktreife zu bringen.

„Der Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung“, erklärt Dr. Philipp Lottes, Gründer und CTO von Pheno-Inspect. „Mit der neuen FarmAnalyzer-Plattform werden wir Feldanalysen auf Einzelpflanzenebene erstmals einfach, wirtschaftlich und praxisnah direkt Landwirten zur Verfügung stellen.“

Mit der Finanzierung im Rücken und einem starken Industriepartner an der Seite ist Pheno-Inspect nun bereit, die digitale Transformation auf dem Acker weiter voranzutreiben.

E-Mail-Betrug mit KI erfolgt in Sekunden

Der Incident Response Report 2026 zeigt eindrucksvoll, dass Cyberangriffe schneller, leiser und menschlicher geworden sind.

Bei einem bekannten Absender mit einer üblichen Rechnung würden die Meisten den Freigabeprozess starten. Erst im Nachhinein fällt auf, dass das Geld an Verbrecher*innen geschickt worden ist. Doch das Eindringen ins System durch die Angreifer*innen fand bereits weit davor statt. Unbemerkt konnten sie mitlesen, E-Mails verschieben und Antworten vorbereiten.

Genau solche Sicherheitsvorfälle hat das europäische Cybersecurity-Unternehmen Eye Security erstmals systematisch ausgewertet. Der neue Incident Response Report 2026 basiert auf 630 realen Cybervorfällen zwischen 2023 und 2025 bei europäischen Unternehmen, darunter zahlreiche aus Deutschland. Auf dessen Grundlage lassen sich Trends ableiten.

Bleiben Attacken unbemerkt, droht hoher Schaden

In einem der untersuchten Vorfälle waren Angreifer*innen in der Lage, rund eine Million Euro zu erbeuten. Besonders auffällig: die Hacker waren 72 Tage unentdeckt im System des Unternehmens unterwegs. Diese hatten es gezielt auf europäische Mittelständler abgesehen, die international tätig sind. Als Einfallstor diente dabei eine Phishing-Mail mit einem schadhaften Link, auf den Mitarbeiter*innen in der Finanzabteilung hereingefallen sind.

Die Angreifer*innen gingen dabei nach einem bekannten Muster vor und waren über Wochen in der Lage, sich mit den Lieferketten des Unternehmens vertraut zu machen. Sie hatten vollständige Einblicke in das E-Mail-Konto und konnten falsche Rechnungen erstellen, die in der Folge regulär bezahlt worden sind. Dank des Rückgriffs auf eine Plattform, die als Phishing-as-a-Service funktioniert, war der technische Aufwand hinter der Aktionen gering und erforderte kaum Vorwissen.

Angriffe beginnen mitten im Arbeitsalltag

Cyberangriffe sind heute leise, schnell und identitätsbasiert. Angreifer*innen müssen Systeme kaum noch technisch hacken. Stattdessen nutzen sie Vertrauen, legitime Zugänge und menschliche Routinen – vor allem E-Mail-Kommunikation und Benutzerkonten. Über 70 Prozent aller untersuchten Vorfälle entfielen auf sogenannte Business-Email-Compromise-Angriffe (BEC). In mehr als 40 Prozent der Fälle reichte ein einziger Phishing-Moment, um Zugriff zu erhalten: ein gut gemachter Link, eine täuschend echte Nachricht, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit.

Erschreckenderweise entsteht der eigentliche Schaden oft innerhalb von Minuten. Der Angriff wird aber erst Tage oder sogar Wochen später bemerkt. Ohne kontinuierliche Überwachung bleiben kompromittierte E-Mail-Konten im Median 24 Tage unentdeckt. In dieser Zeit lesen Angreifer*innen unbemerkt mit, verschieben E-Mails, verändern Zahlungsdetails oder bereiten den nächsten Schritt vor, während im Unternehmen ganz normal weitergearbeitet wird.

Identitäten als die Hauptangriffsfläche

Laut Report greifen Täter*innen dort an, wo Vertrauen im Arbeitsalltag entsteht und geben sich als Kolleg*innen, Dienstleister*innen oder Vorgesetzte aus, übernehmen bestehende Sitzungen oder bringen Mitarbeitende dazu, Anmeldungen selbst zu bestätigen. So wird selbst Multi-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt: Seit Anfang 2025 gelang das in 62 Prozent der untersuchten Fälle, etwa weil Nutzer*innen auf Phishing hereinfallen, ungewollt eine Anmeldung bestätigen oder weil Angreifer bereits in einer laufenden Sitzung „mitlaufen“. Von außen sieht alles korrekt aus. Genau das macht diese Angriffe so schwer zu erkennen.

Ransomware: die digitale Form einer Geiselnahme

Mittels Ransomware-Angriffe verschaffen sich Verbrecher*innen Zugriff auf die IT eines Unternehmens und sperren Systeme, Dateien oder ganze Netzwerke. Auf den Bildschirmen erscheint dann eine Nachricht: Der Zugriff wird nur wieder freigegeben, wenn ein Lösegeld gezahlt wird – die durchschnittliche Lösegeldforderung lag laut Report bei rund 613.000 US-Dollar, einzelne Forderungen überschritten die Millionengrenze.

Laut ENISA Report ist Ransomware nach wie vor die größte Bedrohung in Europa mit 81,1 % der gesamten Attacken. Darin wird auch auf die Fragmentierung hingewiesen, da 82 verschiedene Ransomware-Varianten im Einsatz sind. Allerdings sind im Trend Report signifikant weniger solcher Fälle registriert, da dank Managed Detection and Response (MDR) Präventivmaßnahmen Schutz bieten.

Entgegen der verbreiteten Vorstellung sind Ransomware-Angriffe keine Hightech-Hacks. Meist beginnen sie mit ganz alltäglichen Schwachstellen:

- Öffentlich erreichbare Anwendungen (30 % der Fälle), die nicht richtig abgesichert oder aktualisiert sind.

- Unsichere Fernzugänge wie VPN oder RDP (17 %), über die sich Angreifer direkt einloggen können.

- Phishing (13 %), bei dem Mitarbeitende unbemerkt Zugangsdaten preisgeben.

Besonders häufig traf es Unternehmen aus Industrie, Bauwesen sowie Transport und Logistik. Der Grund ist simpel: Zeit ist dort Geld. Jede Stunde Stillstand verursacht sofort spürbare wirtschaftliche Schäden.

Erkennung der Angriffe kann auf wenige Minuten reduziert werden

Der Report zeigt eine deutliche Trennlinie zwischen Unternehmen mit und ohne kontinuierliche Angriffserkennung:

- In Umgebungen mit Managed Detection & Response (MDR) sinkt die Erkennungszeit bei BEC-Angriffen von über 24 Tagen auf 23,8 Minuten.

- Die Bearbeitungszeit pro Vorfall reduziert sich um bis zu 90 Prozent.

- Angriffe werden häufig gestoppt, bevor es zu finanziellen Schäden kommt.

Die zentrale Botschaft des Incident Response Reports 2026: Cyberangriffe sind schneller, leiser und menschlicher geworden. Klassische Schutzmaßnahmen allein reichen nicht mehr aus, wenn Angreifer innerhalb weniger Minuten handlungsfähig sind. Unternehmen wird deshalb ein Perspektivwechsel empfohlen: nicht warten, bis etwas kaputtgeht, sondern davon ausgehen, dass jemand bereits mitliest. Identitäten müssen genauso ernst genommen werden wie Systeme.

Was der/die Einzelne tun kann und woran sich kompromittierte E-Mail-Konten erkennen lassen

Kompromittierte E-Mail-Konten fallen selten durch offensichtliche Warnsignale auf, sondern meist durch kleine Abweichungen im Arbeitsalltag. E-Mails verschwinden plötzlich aus dem Posteingang, Gesprächsverläufe wirken unvollständig oder Antworten landen unerwartet in Unterordnern. Häufig haben Angreifer unauffällige Regeln angelegt, um Kommunikation abzufangen und umzuleiten – ohne aufzufallen.

Auch der Tonfall kann sich verändern. Antworten klingen vertraut, aber nicht ganz wie gewohnt: etwas knapper, ungewohnt förmlich oder mit kleinen Abweichungen in Anrede und Gruß.

Besonders kritisch sind beiläufige Änderungen bei Rechnungen oder Zahlungsdaten. Eine neue Bankverbindung oder eine „kurze Aktualisierung“ mit der Bitte um schnelle Freigabe wirkt harmlos, ist aber ein typisches Muster. Weitere Hinweise liefern Login-Benachrichtigungen zu ungewöhnlichen Zeiten, Zugriffe aus anderen Ländern oder MFA-Anfragen, die niemand bewusst ausgelöst hat. Solche Meldungen werden im stressigen Alltag oft weggeklickt, dabei sind sie häufig die ersten konkreten Anzeichen für einen laufenden Angriff.

Hinzu kommen Rückmeldungen aus dem Team. Aussagen wie „Die E-Mail sah echt aus, aber irgendwas war komisch“ oder „Ich dachte, das wärst wirklich du“ tauchen in vielen Vorfällen auf.

Abschließend bleibt eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Incident-Response-Praxis: Kompromittierte E-Mail-Konten fühlen sich selten wie ein Angriff an. Sie fühlen sich an wie ganz normale Arbeit, mit kleinen Ungereimtheiten. Wer diese ernst nimmt und früh prüft, gewinnt wertvolle Zeit. So können Angriffe gestoppt werden, bevor echter Schaden entsteht.

Twogee Biotech sichert 2,2 Mio. Euro Seed-Finanzierung zur industriellen Umsetzung zirkulärer Biomasse-Wertschöpfung

Das 2024 von Helge Jochens und Frank Wallrapp gegründete Twogee entwickelt kundenspezifische Enzymlösungen sowie deren Produktionsstämme vom Labor bis in die industrielle Produktion.

Twogee Biotech ermöglicht Industriepartnern die wirtschaftliche Umwandlung bislang niedrigwertig genutzter Biomasse-Rest- und Nebenströme in nachhaltige Rohstoffe der zweiten Generation (2G, reststoffbasiert im Gegensatz zu 1G, lebensmittelbasiert), insbesondere Zucker für Bio- und SynBio-Anwendungen. Grundlage ist eine prädiktive Entwicklungsplattform, die Enzym-Screening, Stammengineering und Fermentation von Anfang an industrienah integriert und damit Entwicklungszeiten verkürzt sowie Skalierungsrisiken reduziert.

Das 2024 von Frank Wallrapp und Helge Jochens – mit jeweils über zehn Jahren gemeinsamer Industrieerfahrung in der Biotechnologie – gegründete und durch den BioM MAxL Incubator unterstützte Unternehmen beschleunigt mit dem eingeworbenen Kapital die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Technologie. Erste MVPs und bezahlte Pilotprojekte mit Industriepartnern sind bereits umgesetzt; ein Lizenzmodell auch für die lokale Enzymproduktion beim Kunden senkt Kosten und CO₂-Emissionen und ermöglicht den Aufbau dezentraler, zirkulärer Wertschöpfungsketten.

„Viele industrielle Reststoffe enthalten erhebliche ungenutzte Wertschöpfung“, sagt Frank Wallrapp, CEO von Twogee Biotech. „Wir helfen unseren Partnern, diese Potenziale mit minimalem Integrationsaufwand und klarer wirtschaftlicher Perspektive zu erschließen.“

Mit der abgeschlossenen Seed-Finanzierung – zu den Investoren zählen der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Bayern Kapital, sowie strategische Partner wie AgriFoodTech Venture Alliance und Heinz Entsorgung – positioniert sich Twogee Biotech als technologischer Entwicklungspartner für Industrieunternehmen, die ihre bestehenden Anlagen und Stoffströme in zirkuläre, CO₂-arme Wertschöpfungssysteme überführen wollen.

Helge Jochens, CTO und Mitgründer: „Ein wesentlicher Teil der Finanzierung fließt in den Ausbau unserer neuen Labore im IZB mit prädiktiven Bioreaktorsystemen sowie in die Verstärkung unseres Teams um erfahrene Prozess- und Scale-up-Experten. So stellen wir sicher, dass unsere Entwicklungen reproduzierbar und wirtschaftlich in den Produktionsmaßstab unserer Kunden übertragbar sind.“

heyData schließt Finanzierungsrunde über 16,5 Mio. USD ab

Das 2020 von Miloš Djurdjević, Daniel Deutsch und Martin Bastius in Berlin gegründete heyData unterstützt KMU dabei, Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz/Privacy-Compliance effizient umzusetzen.

Der Produktansatz von heyData: Komplexe Compliance-Anforderungen werden in eine einfach nutzbare und modulare Software-Lösung übersetzt. So lassen sich Compliance-Prozesse, wie z.B. digitale Datenschutz-Audits und Risk Management, automatisieren und nahtlos in das tägliche Geschäft integrieren.

2022 nutzte heyData eine Seed-Finanzierung von rund 3,3 Mio. Euro im Jahr 2022, um die Lösung an den Markt zu bringen. Mehr als 2.000 kleine und mittelständische Unternehmen zählen inzwischen zu den Kunden. Die Series-A-Finanzierung markiert den nächsten Wachstumsschritt und soll fokussiert für die weitere Expansion genutzt werden – sowohl in der Produktentwicklung als auch in der geografischen Skalierung.

Obwohl eine größere Finanzierung erst für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant war, legten das überdurchschnittliche Wachstum und das attraktive Marktpotenzial nahe, die Finanzierungsrunde vorzuziehen. Riverside Acceleration Capital (RAC), Teil des US-amerikanischen Private Equity-Investors The Riverside Company, fungiert als Lead Investor.

Miloš Djurdjević, Managing Director und Mitgründer von heyData: „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen seitens der Investoren und werden nun mit Vollgas die nächsten Schritte angehen. Der Fokus des Investments liegt auf der signifikanten Erweiterung unserer Lösung, insbesondere im Bereich IT-Security. Sowohl die Anforderungen an Compliance als auch an IT-Security wachsen ständig. Wir wollen kleinen, mittelständischen und zunehmend auch großen mittelständischen Unternehmen eine All-in-One-Lösung für diese Herausforderungen bieten, die einfach zu bedienen ist und die anfallenden Maßnahmen weitgehend automatisiert. Datenschutz und Datensicherheit dürfen keine Frage von Unternehmensgröße sein oder nur mit riesigen IT-Budgets umgesetzt werden können.“

Ausbau der Plattform und Wachstum in Europa

HeyData wird seine Lösung in den kommenden Monaten deutlich erweitern: Geplant sind die Erweiterung des Produkts in Richtung IT-Security, zusätzliche Compliance-Frameworks, mehr Schnittstellen für Integrationen sowie eine noch stärkere Ausrichtung auf unterschiedliche Anforderungen verschiedener Unternehmensgrößen.

Neben dem Produkt-Ausbau wird heyData mit dem frischen Kapital seine Expansion in Europa beschleunigen. Vor allem im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) kann heyData einen stabilen Kundenstamm vorweisen. Diese Präsenz soll weiter gestärkt und international ausgebaut werden.

Christian Stein, Partner bei Riverside Acceleration Capital: „Der Bedarf an praxistauglichen Compliance- und IT-Security-Lösungen wächst rasant – nicht zuletzt durch den breiten Einsatz von KI und eine immer komplexere Bedrohungslage. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Compliance nicht nur intern verlässlich zu organisieren, sondern sie auch gegenüber Kundinnen und Kunden glaubwürdig nachzuweisen. heyData bewegt sich damit in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt und adressiert diesen mit einem skalierbaren, praxisnahen Ansatz. Entscheidend ist dabei auch das Team: Mit tiefem fachlichem Know-how und einem klaren Verständnis für die Realität in Unternehmen schafft heyData Lösungen, die im Markt echten Anklang finden.“

Kölner Energy-Start-up SpotmyEnergy gewinnt Junction als neuen Finanzgeber

Das 2023 von Jochen Schwill gegründete SpotmyEnergy mit Sitz in Köln entwickelt und vertreibt Smart-Energy-Lösungen für die Integration von Kleinanlagen in den Energiemarkt.

Im Dezember 2024 hatte sich SpotmyEnergy in einer Seed-Finanzierungsrunde 10,5 Mio. Euro gesichert. Im März 2025 meldete das Start-up, dass ihm von Horizon Energy Deutschland 50 Mio. Euro für die Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts in Deutschland bereitgestellt wurden. Jetzt soll das Kölner Start-up mit einem neuem Finanzgeber zusätzlichen Schub für den Smart-Meter-Rollout erhalten.

Der belgische Investmentfonds Junction Growth Investors („Junction“) fokussiert sich auf Unternehmen in der Energiebranche, um gemeinsam mit Unternehmer*innen und Gründer*innen die Herausforderungen und Komplexität der Energiewende zu bewältigen. Im Rahmen dieser Ausrichtung stellt Junction dem Energie-Start-up Kapital zur Verfügung, das gezielt in das operative Wachstum fließen soll.

Mit dem frischen Kapital – die Unternehmen haben sich darauf verständigt, keine Details zur Finanzierung zu kommunizieren – will SpotmyEnergy den Ausbau intelligenter Messsysteme vorantreiben. Ziel ist es, durch intelligente Vernetzung Privathaushalte in den Strommarkt zu integrieren und so mehr Flexibilität im Energiesystem zu schaffen.

Jochen Schwill, Gründer und Geschäftsführer von SpotmyEnergy: „Mit Horizon Energy Deutschland und Junction kommen wir auf einen gemeinsamen Kapitalimpuls von 60 Millionen Euro in zwölf Monaten. Wir sind damit exzellent aufgestellt, den Smart-Meter-Rollout aktiv voranzutreiben. Unsere über 300 Partnerbetriebe sind die zentrale Anlaufstelle für alle, die proaktiv auf einen Smart Meter umsteigen möchten.“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Serienunternehmer Jochen Schwill die nächste Welle an Flexibilität bei privaten Haushalten zu erschließen – so wie wir in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich Flexibilität bei Industriekunden und großen Batteriespeichern realisiert haben“, sagt Pieter-Jan Mermans, Managing Partner bei Junction.

Emil Bruusgaard, Managing Director, Horizon Energy Deutschland, ergänzt: „Die Kombination aus einem innovativen Unternehmen mit hohem Gestaltungsanspruch, einem erfahrenen Venture-Capital-Partner wie Junction und einem langfristig orientierten Infrastrukturinvestor schafft die Voraussetzungen, um das Potenzial der deutschen Energiewende gemeinsam mit etablierten Akteuren des regulierten Energiesystems verlässlich, systemkonform und nachhaltig zu realisieren.“

Gründer*in der Woche: KWIO – Gestaltung beginnt mit einer Frage

Die Marke KWIO entstand, als Designer und Vater Thorsten Frackenpohl für seinen Sohn eine einfache, kindgerechte Uhr suchte – und keine fand. Heute entwirft er durchdachte Alltagsbegleiter für Kinder – mehr dazu im Interview mit dem Gründer.

Im Markt für Kinderprodukte folgt vieles einer einfachen Regel: Je jünger die Zielgruppe, desto lauter die Gestaltung. Zwischen Grell und Cartoon-Logik fällt auf, wie selten Produkte sind, die schlicht funktionieren wollen. Der Kölner Designer Thorsten Frackenpohl hat mehr als zwanzig Jahre an der Designsprache komplexer Alltagsobjekte gearbeitet – mit KWIO wendet er diesen Erfahrungsschatz nun auf den Alltag von Kindern an.

Herr Frackenpohl, eigentlich kommen Sie aus dem Industrial Design. Mit 25 haben Sie eine eigene Designagentur gegründet, aus der später das Designstudio Noto wurde. Wie kam es dazu und woran haben sie gearbeitet?

Die Idee ist während des Studiums entstanden, aus einer Gelegenheit heraus. Gemeinsam mit meinem Studienfreund André Poulheim habe ich damals eine Leuchtenserie für ein Unternehmen entwickelt. Aus diesem ersten Projekt heraus haben wir ein eigenes Designbüro gegründet, das zunächst unter unserem Namen firmierte und später zu Noto wurde. Über fast zwei Jahrzehnte hinweg habe ich dort an sehr unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet – von Sportartikeln über Audiozubehör und Consumer Electronics bis hin zu Kinderprodukten. Dazu gehörten auch komplexe Projekte, etwa die Mitarbeit an Lautsprechersystemen für Bang & Olufsen, bei denen es stark um Struktur, Material und konstruktive Präzision ging.

Wie hat diese langjährigen Praxis Ihren Blick auf gutes Design geprägt?

Vor allem hat sie mich gelehrt, Design konsequent von der Nutzung her zu denken. Das galt in der Agenturarbeit genauso wie während meiner Zeit in der Lehre am Lehrstuhl für Industrial Design an der TU München. Man lernt sehr schnell, dass gestalterisches Gefühl allein nicht reicht. Nutzerinterviews, Beobachtungen im Alltag, frühe Modelle und schnelle Prototypen waren feste Bestandteile der Arbeit. Gestaltung beginnt für mich nicht mit einer Form, sondern mit der Frage, wie etwas genutzt wird. Diese Haltung – erst verstehen, dann gestalten – setzen wir bei KWIO konsequent fort.

Was hat den Ausschlag gegeben, die Agenturarbeit hinter sich zu lassen und eine eigene Kids Brand aufzubauen?

Als unser ältester Sohn eine Uhr brauchte, fiel mir auf, wie wenig Produkte es gibt, die wirklich auf Kinder zugeschnitten sind. Vieles wirkt überladen oder ist in der Handhabung unnötig kompliziert, statt Orientierung zu geben. Als Vater von drei Kindern wurde mir klar, dass es hier weniger um Geschmack geht als um funktionierende Lösungen im Alltag. Für mich zeigte sich darin eine deutliche Lücke im Angebot. So entstand KWIO.

Worin unterscheidet sich das Gestalten für Kinder von Erwachsenenprodukten?

Unsere gestalterischen Maßstäbe ändern sich nicht. Der Unterschied ist, dass jedes Detail unmittelbar am Alltag gemessen wird. Kinder nehmen Produkte anders wahr als Erwachsene. Sie reagieren direkter, weniger über Erfahrung, stärker über Gefühl. Gestaltung muss deshalb sofort verständlich sein. Gleichzeitig entscheiden Erwachsene über den Kauf. Kinderprodukte bewegen sich immer zwischen diesen beiden Ebenen: klar, einfach und robust für Kinder – wertig, sinnvoll und funktional für Erwachsene.

Seit Ihre Frau Minka mit eingestiegen ist, wird das KWIO als Familienbusiness geführt. Was bringt diese Konstellation mit sich?

Die größte Veränderung ist, dass wir das Unternehmen heute gemeinsam tragen – gestalterisch, organisatorisch und wirtschaftlich. Entscheidungen entstehen im direkten Austausch und lassen sich klarer treffen, weil sie nicht delegiert oder ausgelagert werden. Unser gemeinsames Sparring ist dabei zentral. Minka bringt ihren Blick auf Nutzerführung, Klarheit und Alltagssituationen ein. Sie hinterfragt Entscheidungen danach, ob sie im Familienalltag funktionieren und ob sie dem entsprechen, wofür KWIO stehen soll.

KWIO steht für eine sehr reduzierte, zeitlose Gestaltung. Warum haben Sie sich bewusst für diese Formensprache entschieden?

Viele Kinderprodukte sind visuell überfrachtet. Wir haben uns bewusst für das Gegenteil entschieden. Unsere Produkte sollen funktional sein, ästhetisch ruhig wirken und auf alles verzichten, was keinen Beitrag zur Nutzung leistet. Diese Haltung übersetzen wir konsequent ins Detail. Bei der Uhr TIKK gibt es keinen Sekundenzeiger, weil er für Kinder keinen Mehrwert hat und das Ablesen unnötig verkompliziert. Beim Schulrucksack BAGG setzen wir auf einen Rolltop-Verschluss, weil Kinder dieses Prinzip intuitiv verstehen und selbständig bedienen können. Der Verzicht auf Lizenzmotive, Trends und laute Farbwelten ist dabei kein Stilmittel, sondern eine Konsequenz: So entstehen Produkte, die nicht schnell altern, sondern Kinder über mehrere Jahre begleiten.

Woher kommen Ihre gestalterischen Impulse heute?

Häufig entstehen Ideen aus Beobachtungen in anderen Bereichen – etwa Architektur, Natur oder Sporttechnologien. Dort geht es um Struktur, Materialeigenschaften und darum, dass Dinge unter realen Bedingungen funktionieren. Beim BAGG führte das zur Idee der vollflächigen Reflektivität, inspiriert von Fahrradbekleidung und dem Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Dass das Produkt aus robustem, recyceltem Material besteht, folgt derselben Logik: Sicherheit, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit werden von Beginn an zusammengedacht.

Was sind Ihre kommenden unternehmerischen Vorhaben?

In den kommenden Schritten werden wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten, Produkte zu entwickeln, die KWIOs Kernwerte verkörpern. Das heißt: kindgerechte, funktionale Begleiter, die Kindern helfen, selbstbewusster und selbstwirksamer zu werden. Wie bisher verzichten wir dabei bewusst auf jegliche Dekorationen oder Grafiken, um die wesentlichen Funktionen in den Vordergrund zu stellen und auch eine gewisse Langlebigkeit zu gewährleisten. Unsere Produkte sollen schließlich auch in ein, zwei Jahren noch genauso attraktiv für Kinder sein.

Außerdem möchten wir die Marke KWIO weiter schärfen, also ihren Wiedererkennungswert und ihren Ruf stärken, sodass sie nicht nur bekannt, sondern wirklich geschätzt wird - sprich, wir wollen KWIO mit einem echten Markenwert aufladen.

Was raten Sie anderen Gründer*innen – unabhängig von der Branche - aus eigener Erfahrung?

Ich würde anderen Gründerinnen vor allem raten, ihr Angebot immer stark aus der Nutzerperspektive heraus zu denken. Also wirklich darauf zu achten, dass der eigentliche Mehrwert für die späteren Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt steht. Nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten oder den Markt starren, sondern schauen, dass das, was man anbietet, wirklich einen Sog erzeugt, weil es den Leuten etwas bringt.

Und der zweite Tipp: Testet eure Idee so einfach wie möglich. Nutzt Prototypen oder Minimal-Versionen eures Produkts, macht einfache Smoke-Tests, um früh Feedback zu bekommen. So senkt ihr das Risiko, bevor ihr richtig loslegt.

Hier geht’s zu KWIO