Aktuelle Events

Gründer der Woche: ENUVERA - Wasser ist nicht gleich Wasser

Gründer der Woche 50/17

ENUVERA will unser Leitungswasser zum Gesundbrunnen machen. Wie das funktioniert und was hinter der Idee und dem Konzept steht, erfahren wir im Interview mit dem ENUVERA-Geschäftsführer Winfried G. Frohs.

Herr Frohs, ist unser Leitungswasser so schlecht, dass wir es aufbereiten müssen?

Beim Leitungswasser wird meistens nur der chemische Aspekt betrachtet. Von diesem Standpunkt ist das Wasser auch meistens in Ordnung. Leider wird die Struktur, d.h. die physikalische Qualität, nicht berücksichtigt. Diese Qualität ist jedoch entscheidend dafür, ob das Wasser einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat oder genau das Gegenteil bewirkt und unserem Körper schadet. Physikalisch perfekt strukturiertes Wasser verfügt über mehr Stabilität und ist somit wesentlich resistenter, z.B. bei Viren und Bakterien.

Was bedeutet „Strukturiertes Wasser“?

Ein anderer Ausdruck für Struktur ist Ordnung. Wenn Wasser strukturiert ist bedeutet dies, dass es eine ganz bestimmte physikalische Form – Ordnung annimmt. Damit ist die Art und Weise gemeint, wie sich die Wassermoleküle anordnen. Diese Ordnung entspricht genau dem, was die Natur als perfekt erachtet und ist somit optimal für die Bildung und Erhaltung des Lebens geeignet.

Nur gesundes, perfekt strukturiertes (= geordnetes) Wasser bildet schöne, sechseckige kristalline Formen. Von allen Eigenschaften des Wassers ist seine hexagonale (sechseckige) Struktur die Wichtigste.

Strukturiertes Wasser hat zahlreiche positive Effekte auf unseren Körper und unser Wohlbefinden. Hier nur einige Beispiele:

- Der Sauerstoffgehalt wird beträchtlich gesteigert, dadurch erhalten die Zellen wesentlich mehr Sauerstoff und können besser Energie produzieren.

- Durch die niedrigere Oberflächenspannung von strukturiertem Wasser werden die Stoffwechselprozesse begünstigt und die Nährstoff gelangen besser in die Zelle.

- Stoffe, wie z.b. Mineralien, die der Körper für seine Gesundheit und ergo optimale Funktion benötigt, werden optimal von den Zellen aufgenommen und gespeichert.

- Stoffe, die im Wasser enthalten sind und die der Körper nicht braucht, werden auf direktem Weg wieder ausgeschieden und somit nicht im Gewebe eingelagert.

- Der Körper entgiftet mit diesem Wasser auf die natürlichste und effektivste Weise.

- Der Kalk im Wasser wird hexagonal geordnet und damit zu nützlichen und wertvollen Mineralstoffen, die wichtig für den Körper sind = der Kalk wird zum Freund.

- Es hat das Potenzial, den Alterungsprozess der Zellen zu verlangsamen, weil es durch seine feine kristalline Struktur maximale Zellgängigkeit hat. Das bedeutet, das Wasser transportiert die größtmögliche Menge an Nährstoffen in die Zelle hinein und Abfallstoffe aus der Zelle und aus dem Körper heraus.

- Verbessert die Vitalität und das Wohlbefinden.

- Spielt eine essentielle Rolle bei der Vorbeugung von Krankheiten.

- Ein weiterer Effekt ist eine frische und straffe Haut, da sie mit mehr Sauerstoff versorgt wird und somit der Hautstoffwechsel angekurbelt wird. Das bedeutet, dass sich die Hautzellen optimal erneuern.

- Seidig weiches Gefühl beim Duschen und Baden auf der Haut u.v.m.

„Lebendiges bzw. strukturiertes Wasser“ – das klingt schon recht nach Esoterik - gibt es hier auch wissenschaftlich überprüfbare bzw. dokumentierte Erkenntnisse?

ENUVERA ist umfangreich getestet und technisch wie auch wissenschaftlich belegt. Es hat ideale biologische Wertigkeit. Dies wurde eingehend von unabhängigen Instituten nachgeprüft und bestätigt. Durch unser weltweit einmaliges Naturverfahren erhält herkömmliches Wasser exakt die Qualität von Zellwasser. Genau diese Form von Wasser braucht jeder lebende Organismus für Wachstum, Entwicklung und Gesundheit!

Und warum gleich das Wasser im ganzen Haushalt verändern? Genügt nicht ein klassischer Wasserfilter oder -aufbereiter, um besseres Wasser zu haben?

Das Wasser nur zu filtern genügt nicht. Durch die Strukturierung mit dem ENUVERA Energetiker werden die bakteriologischen Parameter optimiert und damit Gefahren, die von Bakterien und Viren im Wasser ausgehen, vermindert. Dies ist z.B. essentiell wichtig beim Duschen.

Alle technischen Installationen im Haushalt haben eine längere Lebensdauer, da sich der Kalk nicht mehr ablagert und weniger Korrosion entsteht. Darüber hinaus findet im Heizsystem eine bessere Wärmeübertragung statt und es entsteht ein angenehmeres Wärmegefühl. Der Energieverbrauch wird um ca. 20 Prozent reduziert. Durch die Nichtanhaftung von Kalk werden die Kalkflecken bei Duschen und Armaturen erheblich reduziert.

Die Pflanzen im Haus und Garten zeigen ein stabileres Wachstum bei geringerer Wasserzufuhr.

Was sind demnach die Anwendungsbereiche?

Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig. Angefangen bei privaten Haushalten bis zu großen Wohnanlagen, in Betrieben, Krankenhäusern und Gesundheits- wie auch Therapieeinrichtungen, der Energetiker kann überall eingesetzt werden und ist von dauerhaft unschätzbarem Wert.

Gerade für Hotels mit Wellness ist das strukturierte Wasser ein großer Mehrwert für die Gäste. Auch in der Küche bei der Speisenzubereitung bringt dieses Wasser enorme qualitative Vorteile.

In der Landwirtschaft kann bei Tieren der Antibiotikaeinsatz optimiert werden, da die Tiere durch das ENUVERA Wasser resistenter werden und gesünder bleiben. Das Zellsystem wird gestärkt und die Tiere sind weniger anfällig für Krankheiten. Außerdem riecht die Gülle nicht mehr so stark.

Auch in der Lebensmittelindustrie ist strukturiertes Wasser von enormer Wichtigkeit. Das zeigt sich bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Es verringert z.b. bei der Fleischverarbeitung den Fäulniszustand und erhöht die Haltbarkeit der Wurstwaren, da das ENUVERA Wasser für Viren und Bakterien viel weniger anfällig ist. Durch die perfekt optimierte Struktur enthält das Wasser mehr Sauerstoff und darüber hinaus auch mehr Reinigungskraft.

Wer ist Ihre Zielgruppe?

Ein großes Anliegen sind uns private Haushalte, sprich Menschen wie Sie und Ich. Hier steht der gesundheitliche Aspekt ganz klar im Fokus, da dieses Wasser eine wirklich tiefgreifende, positive Wirkung auf unseren Körper hat, mehr, als sich die meisten vorstellen können.

Dennoch lassen wir auch alle anderen Zielgruppen nicht außer Acht. Egal ob in Industrie, Krankenhäusern, Landwirtschaft, Hotels, Fischzuchtbetrieben, Bäckereien und Metzgereien, überall wo Wasser in irgendeiner Art zum Einsatz kommt, ist das ENUVERA Wasser mit seinen besonderen Eigenschaften ein großer Gewinn.

Wie unterscheiden Sie sich mit Ihrer Technologie vom Wettbewerb, z.B. von Grander, dem sog. belebten Wasser?

Andere Aufbereitungsverfahren sind energetisch informierend, d.h. das Wasser wird mit Hilfe von Energie umgeformt. Durch Energie entsteht eine starre Form und damit Unbeweglichkeit. Dies bedeutet, dass das Wasser nicht mehr so anpassungsfähig ist.

Das Alleinstellungsmerkmal des ENUVERA Wassers ist, dass es niedrigenergetisch ist, d.h. es befindet sich in seinem idealen Ausgleichszustand. Es hat maximale Bewegungs- und Formbildungsmöglichkeiten. Was bedeutet dies nun für den Menschen?

Bei Wasser, das durch ein energetisches Verfahren strukturiert wurde, muss die lebende Zelle Energie aufwenden, um die starre Form des Wassers so zu verändern, dass es seinen beweglichen Zustand zurückerhält.

Der ENUVERA Energetiker wandelt das Wasser so um, dass es die optimale und natürlichste Form erhält und die Zellen sofort damit arbeiten können, ohne zusätzlichen Energieaufwand. Das Wasser hat somit beste biologische Verfügbarkeit und optimale Wertigkeit. Es erhält perfekte physikalische und technische Eigenschaften – ideal für alles organische Leben.

Denn die Natur strebt immer nach idealem Ausgleich, niedrigenergetischem (= stabilem) Zustand und maximaler Flexibilität.

Was kostet mich der Einbau und wie lange kann ich dann das umgewandelte Wasser nutzen?

Die Einbaukosten sind abhängig von der Installationssituation vor Ort. Der ENUVERA Wasserenergetiker ist für einfache und schnelle Montage konzipiert. Er ist absolut wartungsfrei, verschleißfrei und hat eine jahrzehntelange Lebensdauer.

Was sind Ihre unternehmerischen Pläne?

Wir freuen uns auf Partner, die Marketing und Vertrieb mit uns gemeinsam ausbauen und optimieren, um weiter zu wachsen und dieses einzigartige Wasser unter die Menschen zu bringen.

Und zu guter Letzt: Was raten Sie anderen Gründern aus eigener Erfahrung?

Unser Motto lautet: Nie aufgeben und immer nach Wegen suchen, die das scheinbar Unmögliche möglich machen! Schaffen Sie mit ehrlichen und wirkungsvollen Produkten oder Dienstleistungen einen echten Mehrwert für Ihre Mitmenschen. Seien Sie stets authentisch und wertschätzend für Ihr Umfeld!

Hier geht's zu ENUVERA

Das Interview führte Hans Luthardt

Vorschläge für diese Rubrik an redaktion@starting-up.de

Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

E-Mail-Betrug mit KI erfolgt in Sekunden

Der Incident Response Report 2026 zeigt eindrucksvoll, dass Cyberangriffe schneller, leiser und menschlicher geworden sind.

Bei einem bekannten Absender mit einer üblichen Rechnung würden die Meisten den Freigabeprozess starten. Erst im Nachhinein fällt auf, dass das Geld an Verbrecher*innen geschickt worden ist. Doch das Eindringen ins System durch die Angreifer*innen fand bereits weit davor statt. Unbemerkt konnten sie mitlesen, E-Mails verschieben und Antworten vorbereiten.

Genau solche Sicherheitsvorfälle hat das europäische Cybersecurity-Unternehmen Eye Security erstmals systematisch ausgewertet. Der neue Incident Response Report 2026 basiert auf 630 realen Cybervorfällen zwischen 2023 und 2025 bei europäischen Unternehmen, darunter zahlreiche aus Deutschland. Auf dessen Grundlage lassen sich Trends ableiten.

Bleiben Attacken unbemerkt, droht hoher Schaden

In einem der untersuchten Vorfälle waren Angreifer*innen in der Lage, rund eine Million Euro zu erbeuten. Besonders auffällig: die Hacker waren 72 Tage unentdeckt im System des Unternehmens unterwegs. Diese hatten es gezielt auf europäische Mittelständler abgesehen, die international tätig sind. Als Einfallstor diente dabei eine Phishing-Mail mit einem schadhaften Link, auf den Mitarbeiter*innen in der Finanzabteilung hereingefallen sind.

Die Angreifer*innen gingen dabei nach einem bekannten Muster vor und waren über Wochen in der Lage, sich mit den Lieferketten des Unternehmens vertraut zu machen. Sie hatten vollständige Einblicke in das E-Mail-Konto und konnten falsche Rechnungen erstellen, die in der Folge regulär bezahlt worden sind. Dank des Rückgriffs auf eine Plattform, die als Phishing-as-a-Service funktioniert, war der technische Aufwand hinter der Aktionen gering und erforderte kaum Vorwissen.

Angriffe beginnen mitten im Arbeitsalltag

Cyberangriffe sind heute leise, schnell und identitätsbasiert. Angreifer*innen müssen Systeme kaum noch technisch hacken. Stattdessen nutzen sie Vertrauen, legitime Zugänge und menschliche Routinen – vor allem E-Mail-Kommunikation und Benutzerkonten. Über 70 Prozent aller untersuchten Vorfälle entfielen auf sogenannte Business-Email-Compromise-Angriffe (BEC). In mehr als 40 Prozent der Fälle reichte ein einziger Phishing-Moment, um Zugriff zu erhalten: ein gut gemachter Link, eine täuschend echte Nachricht, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit.

Erschreckenderweise entsteht der eigentliche Schaden oft innerhalb von Minuten. Der Angriff wird aber erst Tage oder sogar Wochen später bemerkt. Ohne kontinuierliche Überwachung bleiben kompromittierte E-Mail-Konten im Median 24 Tage unentdeckt. In dieser Zeit lesen Angreifer*innen unbemerkt mit, verschieben E-Mails, verändern Zahlungsdetails oder bereiten den nächsten Schritt vor, während im Unternehmen ganz normal weitergearbeitet wird.

Identitäten als die Hauptangriffsfläche

Laut Report greifen Täter*innen dort an, wo Vertrauen im Arbeitsalltag entsteht und geben sich als Kolleg*innen, Dienstleister*innen oder Vorgesetzte aus, übernehmen bestehende Sitzungen oder bringen Mitarbeitende dazu, Anmeldungen selbst zu bestätigen. So wird selbst Multi-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt: Seit Anfang 2025 gelang das in 62 Prozent der untersuchten Fälle, etwa weil Nutzer*innen auf Phishing hereinfallen, ungewollt eine Anmeldung bestätigen oder weil Angreifer bereits in einer laufenden Sitzung „mitlaufen“. Von außen sieht alles korrekt aus. Genau das macht diese Angriffe so schwer zu erkennen.

Ransomware: die digitale Form einer Geiselnahme

Mittels Ransomware-Angriffe verschaffen sich Verbrecher*innen Zugriff auf die IT eines Unternehmens und sperren Systeme, Dateien oder ganze Netzwerke. Auf den Bildschirmen erscheint dann eine Nachricht: Der Zugriff wird nur wieder freigegeben, wenn ein Lösegeld gezahlt wird – die durchschnittliche Lösegeldforderung lag laut Report bei rund 613.000 US-Dollar, einzelne Forderungen überschritten die Millionengrenze.

Laut ENISA Report ist Ransomware nach wie vor die größte Bedrohung in Europa mit 81,1 % der gesamten Attacken. Darin wird auch auf die Fragmentierung hingewiesen, da 82 verschiedene Ransomware-Varianten im Einsatz sind. Allerdings sind im Trend Report signifikant weniger solcher Fälle registriert, da dank Managed Detection and Response (MDR) Präventivmaßnahmen Schutz bieten.

Entgegen der verbreiteten Vorstellung sind Ransomware-Angriffe keine Hightech-Hacks. Meist beginnen sie mit ganz alltäglichen Schwachstellen:

- Öffentlich erreichbare Anwendungen (30 % der Fälle), die nicht richtig abgesichert oder aktualisiert sind.

- Unsichere Fernzugänge wie VPN oder RDP (17 %), über die sich Angreifer direkt einloggen können.

- Phishing (13 %), bei dem Mitarbeitende unbemerkt Zugangsdaten preisgeben.

Besonders häufig traf es Unternehmen aus Industrie, Bauwesen sowie Transport und Logistik. Der Grund ist simpel: Zeit ist dort Geld. Jede Stunde Stillstand verursacht sofort spürbare wirtschaftliche Schäden.

Erkennung der Angriffe kann auf wenige Minuten reduziert werden

Der Report zeigt eine deutliche Trennlinie zwischen Unternehmen mit und ohne kontinuierliche Angriffserkennung:

- In Umgebungen mit Managed Detection & Response (MDR) sinkt die Erkennungszeit bei BEC-Angriffen von über 24 Tagen auf 23,8 Minuten.

- Die Bearbeitungszeit pro Vorfall reduziert sich um bis zu 90 Prozent.

- Angriffe werden häufig gestoppt, bevor es zu finanziellen Schäden kommt.

Die zentrale Botschaft des Incident Response Reports 2026: Cyberangriffe sind schneller, leiser und menschlicher geworden. Klassische Schutzmaßnahmen allein reichen nicht mehr aus, wenn Angreifer innerhalb weniger Minuten handlungsfähig sind. Unternehmen wird deshalb ein Perspektivwechsel empfohlen: nicht warten, bis etwas kaputtgeht, sondern davon ausgehen, dass jemand bereits mitliest. Identitäten müssen genauso ernst genommen werden wie Systeme.

Was der/die Einzelne tun kann und woran sich kompromittierte E-Mail-Konten erkennen lassen

Kompromittierte E-Mail-Konten fallen selten durch offensichtliche Warnsignale auf, sondern meist durch kleine Abweichungen im Arbeitsalltag. E-Mails verschwinden plötzlich aus dem Posteingang, Gesprächsverläufe wirken unvollständig oder Antworten landen unerwartet in Unterordnern. Häufig haben Angreifer unauffällige Regeln angelegt, um Kommunikation abzufangen und umzuleiten – ohne aufzufallen.

Auch der Tonfall kann sich verändern. Antworten klingen vertraut, aber nicht ganz wie gewohnt: etwas knapper, ungewohnt förmlich oder mit kleinen Abweichungen in Anrede und Gruß.

Besonders kritisch sind beiläufige Änderungen bei Rechnungen oder Zahlungsdaten. Eine neue Bankverbindung oder eine „kurze Aktualisierung“ mit der Bitte um schnelle Freigabe wirkt harmlos, ist aber ein typisches Muster. Weitere Hinweise liefern Login-Benachrichtigungen zu ungewöhnlichen Zeiten, Zugriffe aus anderen Ländern oder MFA-Anfragen, die niemand bewusst ausgelöst hat. Solche Meldungen werden im stressigen Alltag oft weggeklickt, dabei sind sie häufig die ersten konkreten Anzeichen für einen laufenden Angriff.

Hinzu kommen Rückmeldungen aus dem Team. Aussagen wie „Die E-Mail sah echt aus, aber irgendwas war komisch“ oder „Ich dachte, das wärst wirklich du“ tauchen in vielen Vorfällen auf.

Abschließend bleibt eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Incident-Response-Praxis: Kompromittierte E-Mail-Konten fühlen sich selten wie ein Angriff an. Sie fühlen sich an wie ganz normale Arbeit, mit kleinen Ungereimtheiten. Wer diese ernst nimmt und früh prüft, gewinnt wertvolle Zeit. So können Angriffe gestoppt werden, bevor echter Schaden entsteht.

metergrid: Stuttgarter Start-up sammelt 10 Mio. Euro für Mieterstrom-Plattform ein

Das 2021 gegründete metergrid ist auf Software- und Abwicklungslösungen für sogenannte Mieterstrommodelle spezialisiert. Die Runde ist laut metergrid die bislang größte Wachstumsfinanzierung im deutschen Mieterstrom-Markt.

Das 2021 gegründete EnergyTech-Start-up metergrid hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. Euro abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um die bislang größte Wachstumsfinanzierung im deutschen Mieterstrom-Markt. Angeführt wird die Runde von dem niederländischen Investor SET Ventures. Auch die Bestandsinvestoren Hager, LBBW Venture Capital, Mätch VC sowie mehrere Business Angels beteiligten sich erneut.

Metergrid ist auf Software- und Abwicklungslösungen für sogenannte Mieterstrommodelle spezialisiert. Diese ermöglichen es, Solarstrom von Dächern mehrgeschossiger Wohngebäude direkt an die Bewohner zu verkaufen. Das Stuttgarter Unternehmen konnte die Zahl der versorgten Bewohner*innen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr von rund 10.000 auf über 53.000 steigern.

Ausbau zur Gesamtplattform geplant

Mit dem frischen Kapital plant das Unternehmen, sein Geschäftsmodell von einer reinen Abrechnungslösung zu einer umfassenden Energie-Plattform für Mehrparteienhäuser auszubauen. Ziel sei es, neben Photovoltaik-Anlagen künftig auch Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Energiemanagementsysteme, Speicherlösungen sowie Heiz- und Nebenkostenabrechnungen über eine zentrale Software abzuwickeln.

„Wir machen Energieversorgung im Mehrparteienhaus erstmals automatisiert, wirtschaftlich und massentauglich“, erklärte Johannes Mewes, Co-Founder und Geschäftsführer von metergrid. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Million Menschen in Mehrparteienhäusern mit erneuerbarer Energie versorgen.

Hürden beim Mieterstrom

Rund 44 Mio. Menschen in Deutschland leben in Mehrparteienhäusern. Die Umsetzung von lokalen Energiekonzepten scheiterte dort bislang oft an komplexen regulatorischen und administrativen Hürden. Metergrid adressiert dieses Marktsegment, indem es Vermietern, Wohnungseigentümergemeinschaften und Wohnungsbaugesellschaften die bürokratische Abwicklung – von der behördlichen Anmeldung bis zur Abrechnung mit den Mietern – abnimmt.

Dr. Till Stenzel, Partner beim Lead-Investor SET Ventures, sieht in der Lösung das Potenzial, den Markt für urbane Energieversorgung zu erschließen: „Mehrparteienhäuser konnten bisher noch praktisch gar nicht an der Energiewende teilnehmen – metergrids Lösung sorgt hier für eine ganzheitliche, volldigitalisierte Lösung.“

Siebenstellige Finanzierungsrunde für Mozaik

Das bayerische Start-up Picture Framing sichert sich für Mozaik, eine KI-gestützte Plattform für Corporate Videos, ein siebenstelliges Investment, um die Videoproduktion in Unternehmen zu automatisieren. Angeführt wird die Runde von STS Ventures, während namhafte Co-Investoren wie Haufe Group Ventures das Potenzial der Plattform bestätigen.

Video-Content ist aus der internen und externen Unternehmenskommunikation kaum noch wegzudenken, scheitert in der Umsetzung jedoch oft an hohen Kosten und fehlendem Know-how. Genau hier setzt Mozaik an. Die 2019 von Neele Maarten de Vries und David Knöbl gegründete Picture Framing GmbH, die Mozaik, eine KI-gestützte Plattform für Corporate Videos entwickelt hat, konnte nun erfolgreich eine siebenstellige Finanzierungsrunde abschließen.

Prominente Investoren an Bord

Als Lead-Investor konnte das Kölner Beteiligungsunternehmen STS Ventures gewonnen werden, das sich auf Frühphasen-Investments in der DACH-Region spezialisiert hat. STS Ventures bringt dabei nicht nur Kapital, sondern als Brücke zwischen Business Angels und VCs auch wertvolle Erfahrung im Aufbau junger Technologieunternehmen mit ein.

Das Investoren-Konsortium ist breit aufgestellt:

- Haufe Group Ventures: Die Venture-Einheit der Haufe Group investiert gezielt in B2B-SaaS-Lösungen für die Arbeitswelt.

- Bayern Kapital: Die Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern engagiert sich erneut und bestätigt ihr langfristiges Vertrauen.

- Müller Medien: Auch die Unternehmensfamilie Müller Medien beteiligt sich wieder an der Runde.

Vom Kreativ-Projekt zum skalierbaren Prozess

Mozaik verfolgt das Ziel, Videoinhalte von exklusiven „Einmalprojekten“ zu einem skalierbaren Alltagsprozess zu transformieren. Die Plattform ermöglicht es Fachabteilungen – etwa in HR, Marketing oder Training –, professionelle Videos ohne externe Agenturen oder tiefgehendes Spezialwissen zu erstellen.

Neele Maarten de Vries, Mitgründer von Mozaik, erklärt den Ansatz: „Video ist eines der wirkungsvollsten Kommunikationsmittel in Unternehmen, gleichzeitig aber häufig teuer, aufwendig und schwer skalierbar. Genau hier setzen wir an.“.

Jasper Roll, Geschäftsführer von Haufe Group Ventures, sieht in der Praxisnähe den entscheidenden Vorteil: „Mozaik löst ein reales Problem genau dort, wo es entsteht: im Arbeitsalltag von Unternehmen.“.

Wachstumskurs und Produktentwicklung

Das frische Kapital soll in zwei Hauptbereiche fließen:

1. Technologieausbau: Gezielte Investitionen in KI-basierte Produktivitätsfunktionen sollen die Videoproduktion noch effizienter gestalten als herkömmliche Lösungen.

2. Expansion: Das Wachstum soll im DACH-Raum sowie international vom Standort Bayern aus beschleunigt werden.

Bereits heute nutzen nach Unternehmensangaben knapp 200 Teams die Software, darunter Großkunden wie die Deutsche Bahn, Jysk und Vodafone. Die Lösung wird dabei bereits international eingesetzt.

Comedian Michael Mittermeier investiert in Whisky & Spirituosenmarktplatz Spiritory

Die Plattform Spiritory – 2022 von Janis Wilczura und Clemens Bennier gegründeter, börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber*innen und Sammler*innen von Spirituosen – ermöglicht es seinen Nutzer*innen, Spirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und verkaufen.

Heute verkündet Spiritory den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. Über die Höhe macht das Unternehmen keine Angaben. Zu den neuen Investoren gehört auch Whisky-Liebhaber Michael Mittermeier, einer der bekanntesten Comedians und Entertainer Deutschlands. Michael Mittermeier beteiligt sich im Rahmen einer Gruppe neuer und bestehender Investoren.

„Ich bin schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Fan hochwertiger Whiskys“, so Michael Mittermeier. „Mit Spiritory habe ich einen Ort gefunden, wo man Inspiration findet, einen guten Überblick bekommt und Gleichgesinnte aufeinandertreffen.“

Der Marktplatz für Premium-Whisky & Spirituosen ermöglicht den schnellen und sicheren Kauf sowie Verkauf von Premium-Spirituosen und macht den Markt für Sammler und Liebhaber zugänglicher, transparenter und einfacher.

Seit der Gründung im Jahr 2022 hat sich das Unternehmen stetig zur führenden Plattform weiterentwickelt und bietet Nutzern stets die besten Angebote von Händler*innen und tausenden Privatnutzer*innen aus 11 europäischen Ländern. In die Portfolio Funktion, bei der Genießer ihre Sammlung verwalten können und wichtige Kennzahlen wie Marktwerte, wurden mittlerweile tausende Flaschen hochgeladen.

„Wir freuen uns sehr über die neue Finanzierungsrunde und das Vertrauen von Alt- und Neuinvestoren. Michael an Bord zu haben ist etwas ganz Besonderes. Niemand in Deutschland bringt so viel Leidenschaft für Whisky mit wie Michael Mittermeier“, sagt der CEO von Spiritory, Janis Wilczura. „Er ist einer der größten Comedians der deutschen Geschichte und mit seiner Begeisterung für das Thema Whisky, sowie seiner einzigartigen Persönlichkeit ist er der perfekte Partner bei der weiteren Expansion und dem nächsten Kapitel von Spiritory.“

Neue Funktionen und Möglichkeiten der Nutzung bereits in Entwicklung

Die aktuelle Finanzierungsrunde bildet die Grundlage für den gezielten Ausbau der Plattform und die konsequente Weiterentwicklung der langfristigen Vision von Spiritory. Bereits heute arbeitet das Unternehmen an neuen Lösungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung stationärer Händler*innen sowie an innovativen Marken- und Vertriebswelten für kleine und mittelständische Destillerien, Brennereien und unabhängige Unternehmen. Mit der neuen Unterstützung will Spiritory die Plattform weiter optimieren, Partnerschaften ausbauen und seine Präsenz in weiteren Märkten nachhaltig vertiefen.

Exit im KI-Sektor: Datenbank-Riese ClickHouse übernimmt LLM-Start-up Langfuse

Der Markt für generative KI-Tools konsolidiert sich weiter: Das US-amerikanische Datenbank-Unicorn ClickHouse, Inc. hat die Übernahme der Langfuse GmbH bekannt gegeben.

Das 2023 gegründete Berliner Start-up Langfuse, das sich auf das Monitoring und Engineering von Large Language Models (LLMs) spezialisiert hat, gilt als einer der am schnellsten wachsenden Akteure im Open-Source-Bereich.

Die Geschichte von Langfuse liest sich wie eine Blaupause für modernen Start-up-Erfolg. Gegründet von Clemens Rawert, Marc Klingen und Maximilian Deichmann, positionierte sich das Unternehmen als starkes Werkzeug für Entwickler, die KI-Anwendungen bauen, testen und überwachen wollen.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das Team beeindruckende Kennzahlen vorweisen: Über 2.000 zahlende Kund*innen und mehr als 20.000 Sterne auf der Entwicklerplattform GitHub zeugen von der hohen Akzeptanz in der Community. Die technische Verbreitung unterstreichen monatlich über 26 Millionen SDK-Installationen und mehr als 6 Millionen Docker-Pulls. Besonders bemerkenswert ist die Durchdringung im Enterprise-Segment: Laut Unternehmensangaben setzen bereits 19 der „Fortune 50“- und 63 der „Fortune 500“-Unternehmen auf die Technologie der Gründer.

Vor der Übernahme hatte Langfuse Kapital von renommierten Investoren wie Y Combinator, Lightspeed Venture Partners und General Catalyst eingesammelt.

Strategische Allianz für den KI-Stack der Zukunft

Die Übernahme folgt einer klaren technologischen Logik. Während Langfuse den entwicklerzentrierten Ansatz für das Qualitätsmanagement von KI liefert – etwa das Debugging von Agenten-Workflows oder die kontinuierliche Bewertung von KI-Outputs –, steuert ClickHouse die notwendige Infrastruktur für massive Datenmengen bei.

ClickHouse ist bekannt für sein spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das auf extreme Geschwindigkeit bei Echtzeitanalysen ausgelegt ist. Da moderne KI-Agenten zunehmend komplexe und volumenstarke Abfragen generieren, benötigt die Industrie Engines mit hohem Durchsatz und geringer Latenz.

Durch die Integration entsteht ein umfassender Open-Source-Stack. Das Ziel: Unternehmen sollen KI-Anwendungen nicht nur entwickeln, sondern auch im großen Maßstab („at scale“) überwachen und optimieren können. Die Kombination aus Langfuses Monitoring-Tools und der analytischen Power von ClickHouse soll genau diesen Flaschenhals in der Produktion lösen.

Der Käufer: Ein 15-Milliarden-Dollar-Schwergewicht

Hinter dem Käufer ClickHouse, Inc. (gegründet 2021) steht erhebliches finanzielles Gewicht. Das Unternehmen wird von Top-Tier-Investoren wie Index Ventures, Benchmark und Coatue unterstützt. Zuletzt schloss ClickHouse eine Series-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung der Dragoneer Investment Group ab, die das Unternehmen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete.

Mit dem Zukauf von Langfuse sichert sich der Datenbank-Spezialist nun eine kritische Komponente im rasant wachsenden Markt für KI-Infrastruktur.

Cancilico sichert sich 2,5 Mio. Euro zur Skalierung KI-gestützter Knochenmarkdiagnostik

Das Dresdner HealthTech-Start-up Cancilico entwickelt KI-gesteuerte Diagnoselösungen für die Hämatologie mit dem Ziel, die Analyse von Blut und Knochenmark zu automatisieren und deren Genauigkeit zu verbessern.

Cancilico wurde 2023 von Markus Badstübner, Dr. Moritz Middeke, Tim Schmittmann, Sebastian Riechert, Dr. Jan Eckardt, Dr. Karsten Wendt und Gründungsinvestor Prof. Gerhard Ehninger gegründet.

Heute gab das Start-up den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro bekannt. Die Investition wurde von einem starken Konsortium angeführt, darunter der High-Tech Gründerfonds (HTGF), der TGFS - Technologiegründerfonds Sachsen, die GEDAD GmbH (Investitionsvehikel der Familie Ehninger) und die ROI Verwaltungsgesellschaft (Roland Oetker).

Das frische Kapital soll Cancilicos Mission beschleunigen, die KI-basierte Diagnosesoftware MyeloAID als Routinewerkzeug zu etablieren, um die Versorgungsqualität für Blutkrebspatient*innen weltweit zu verbessern und die Entwicklung digitaler Biomarker bei hämatologischen Malignomen voranzutreiben.

MyeloAID zielt darauf ab, die Diagnose hämatologischer Erkrankungen grundlegend zu verändern, indem fortschrittliche künstliche Intelligenz genutzt wird, um Knochenmarkproben mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit zu analysieren. Das zugrundeliegende Datenmodell der KI-Diagnostik von Cancilico basiert auf einem großen, validierten Datensatz verschiedener hämatologischer Erkrankungen sowie Daten von gesunden Individuen. Partnerschaften mit hämatopathologischen Zentren erweitern das Datenmodell kontinuierlich, und Kooperationen mit Pharmapartnern zeigen erste Ergebnisse für eine beschleunigte Entwicklung von Biomarkern und therapeutischen Optionen bei hämatologischen Erkrankungen.

Insbesondere angesichts des Mangels an ausgebildeten Hämatologen sind solche unterstützenden Technologien dringend erforderlich, um die klinische Verfügbarkeit zu gewährleisten und Präzisionsmedizin möglich zu machen. Ein Alleinstellungsmerkmal von MyeloAID ist das Design als plattformunabhängige Lösung. Die Technologie kann auf jedem gängigen bildgebenden Mikroskop oder Scanner implementiert werden. Dies ermöglicht es Laboren, ihre diagnostischen Fähigkeiten zu erweitern, ohne die bestehende Hardware-Infrastruktur ersetzen zu müssen. Zudem ist die KI-Diagnostik bereits als „Research Use Only“ (RUO)-Variante über die PathoZoom® Scan & LiveView Suite von Smart In Media verfügbar und im Einsatz.

„Wir stehen vor einem weltweiten Mangel an hämatologischen Fachkräften, während die Komplexität und Zahl der diagnostischen Fälle steigt“, sagte Markus Badstübner, CEO und Mitgründer von Cancilico. „Unser Ziel ist es, den Zugang zu Diagnostik auf Expertenniveau breit zugänglich zu machen. Diese Investition ermöglicht es uns, die regulatorischen Hürden von FDA und CE-IVDR zu nehmen und ein Tool auf den Markt zu bringen, das sich nahtlos in bestehende Labor-Hardware integriert – um die Patientenergebnisse ohne hohe Investitionskosten zu verbessern.“

„Die Knochenmarkanalyse ist eine der komplexesten und zeitintensivsten Disziplinen in der Hämatologie“, fügte Dr. Moritz Middeke, CMO und Mitgründer, hinzu. „Indem wir unsere KI mit einem breiten Spektrum an gesunden und pathologischen Datensätzen trainiert haben, haben wir ein Werkzeug entwickelt, das als hochqualifizierter ‚digitaler Kollege‘ agiert. Diese Finanzierung ist ein entscheidender Schritt, um diese Technologie in die Labore zu bringen, wo sie helfen wird, schnellere und präzisere Diagnosen für Blutkrebspatienten zu stellen.“

Cancilico ist tief im sächsischen Life-Science-Ökosystem verankert, arbeitet eng mit dem regionalen Biotech-Netzwerk Biosaxony zusammen und leistet einen starken Beitrag zu den Clusters4Future-Initiativen SaxoCell und SEMECO. Innerhalb dieser Cluster können Start-ups wie Cancilico ihre Gründungsdynamik weiterentwickeln und mit schnellen Translationswegen verknüpfen.

Gründer*in der Woche: Co-reactive – CO₂ als Rohstoff

Co-reactive, ein Spin-off der RWTH Aachen, hat ein neues Verfahren entwickelt, das gleich mehrere Herausforderungen der Bauindustrie löst.

Der Bausektor spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz. Weltweit ist er für rund 40 Prozent aller CO₂-Emissionen verantwortlich, in Deutschland für knapp ein Drittel. Mehr als die Hälfte aller Bau-Emissionen geht dabei auf die Produktion von Zement und Ziegeln zurück.

An der Reduzierung dieser Treibhausgas-Emissionen arbeitet das Start-up Co-reactive. Es hat ein Verfahren entwickelt, das eine leistungsfähige Alternative zu Zementklinker ermöglicht – und zugleich Beton mit CO₂-negativem Fußabdruck produziert. Mit seiner innovativen Technologie fördert Co-reactive die Kohlenstoffneutralität des großvolumigen Bausektors, indem es aus den zwei Reststoffen CO₂ und Schlacke einen begehrten Wertstoff herstellt und so einen doppelten Impact erzeugt. Das globale Marktvolumen für Zementersatzstoffe steigt rasant und wird für 2032 auf mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt.

Die drei Gründer verbindet eine langjährige Freundschaft. Während des Bachelor-Studiums in Maschinenbau an der RWTH Aachen verbrachten Dr. Andreas Bremen und Orlando Kleineberg viel Zeit miteinander in ihrer Wohngemeinschaft. Während Kleineberg nach dem Masterabschluss Berufserfahrung in der Industrie suchte, setzte Bremen seine wissenschaftlichen Forschungen im Rahmen einer Promotion fort. Sein Resümee: Eine Mineralisierung von CO₂ ist zwar ökologisch sinnvoll, aber in der herkömmlichen Umsetzung nicht skalierbar.

Bei der Verteidigung war auch Kleineberg unter den Zuhörer*innen. Mit seiner Erfahrung im Anlagenbau und in der Prototypenentwicklung in der chemischen Industrie war er vom Gegenteil überzeugt. Beide arbeiteten zu dieser Zeit als Ingenieure in Unternehmen in Düsseldorf und Hamburg. Doch diese fixe Idee ließ sie nicht mehr los. Es folgten Wochen mit mehrstündigen abendlichen Videocalls und gemeinsame Wochenenden in der Eifel zur Entwicklung der Technologie.

Impact motivierte zur Gründung

„Uns motivierten gleich mehrere Gründe: Zunächst reizte natürlich die Herausforderung, so ein Verfahren zu entwickeln. Wenn es klappt, hat es einen großen Impact. In Zeiten des Klimawandels empfanden wir es aber auch als unsere Pflicht, dies anzugehen“, erinnert sich Bremen. Denn ein solches Baumaterial senkt nicht nur die Materialkosten, weil der Einsatz teuren

Zementklinkers reduziert wird, zugleich wird der CO₂-Fußabdruck verkleinert.

Zudem löst es ein Problem: Bisher verwendete Materialien wie Flugasche aus der Kohleindustrie oder Hüttensand aus der Eisen- und Stahlproduktion stehen durch das Abschalten der Kohlekraftwerke und die Transformation der Stahlindustrie hin zu nachhaltigen Produktionsweisen in Zukunft in Europa nicht mehr zur Verfügung. So können sowohl die Zementindustrie als auch weiterverarbeitende Branchen wie Beton-, Putz-, Kleber- und Spezialchemiehersteller vom neuen Verfahren profitieren.

Ende 2022 nahmen die zwei Kontakt zur Gründerberatung ihrer Hochschule auf. Im dreimonatigen Ideation-Programm der RWTH Aachen wurde klar, welches die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Unternehmen sind. Schon im Januar 2023 stellten sie einen Antrag für das Förderprogramm exist Forschungstransfer und erhielten zur Jahresmitte eine Zusage über 1,4 Millionen Euro. Nun kündigten sie ihre Jobs und ließen sich im Rahmen des Förderprogramms an der RWTH anstellen.

Die Finanzierung ermöglichte es, verschiedene Reaktorsysteme und einen Prototypen zu bauen, der den Proof of Concept erbrachte, dass ihre CO₂-Mineralisierungstechnologie skalierbar und wirtschaftlich rentabel ist. Gleichzeitig arbeiteten sie einen Businessplan aus und bereiteten die Unternehmensgründung vor. „Alles lief parallel“, so Bremen.

Patentanmeldung mit Ersparnissen gezahlt

Aus privaten Ersparnissen zahlten die beiden Co-Gründer die Patentanmeldung. „Das hat den Vorteil, dass nun alle Rechte bei uns liegen“, so Bremen. „Das ist ein für Kapitalgeber wichtiger Aspekt.“ Die offizielle Gründung der Co-reactive GmbH erfolgte Anfang 2024. Den Freunden war aber klar: Mit technischem Know-how allein lässt sich kein Unternehmen erfolgreich führen. So holten sie den Betriebswirt Willi Peter an Bord, einen Schulfreund von Orlando Kleineberg, der seine beiden Freunde als Sparringspartner bereits von Anfang an bei der Gründung unterstützte.

Je mehr Beratung und Unterstützung ein Start-up erhält, desto besser. Deshalb nahm Co-reactive an mehreren Accelerator-Programmen teil. Dazu gehört HIGH-TECH.NRW, das ihnen die Türen zum Start-up-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen öffnete. Sie stellten sich und ihre Geschäftsidee vor, pitchten vor Investor*innen und profitierten vom landesweiten Expert*innen-Netzwerk. Auch beim Ignition-Accelerator-Programm gewannen sie Preise. Derzeit ist Co-reactive im EU-finanzierten Ready2Scale Accelerator der Hochschul-übergreifenden Gateway Factory.

15 Business Angels in der Pre-Seed-Phase

In einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde gaben 15 Business Angels im Sommer 2024 nicht nur zusammen eine halbe Million Euro an Kapital, sondern auch ihre jeweilige Expertise ins junge Start-up. Mittlerweile hat Co-reactive den technologischen Durchbruch geschafft: Der Hochdruckreaktor-Prototyp hält einen Druck von 200 Bar bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius aus und läuft inzwischen seit rund 800 Stunden. „Wir haben eine revolutionäre Technologie zur CO₂-Mineralisierung entwickelt und gezeigt, dass sie funktioniert“, sagt CEO Bremen. Mit diesem innovativen Verfahren gewann Co-reactive im Sommer die DGNB Sustainability Challenge 2025 der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in der Kategorie „Start-up“.

„Der Standort Nordrhein-Westfalen ist ideal für uns, denn hier steht ein Drittel aller deutschen Zementfabriken“, sagt Bremen. Die regionale Schwerindustrie freut sich zudem, wenn für ihre Schlackeabfälle keine Deponiekosten anfallen, sondern diese von Co-reactive als Rohmaterial zur Weiterverwendung genutzt wird.

Die Weichen sind gestellt

Seit Anfang November 2025 treibt das auf inzwischen zehn Vollzeitmitarbeitende gewachsene Team seinen Umzug nach Erkrath bei Düsseldorf voran. In einer dort angemieteten Halle entsteht derzeit eine Pilotanlage in industriellem Maßstab von 1000 Tonnen. Alle Komponenten sind bestellt, und die Inbetriebnahme ist für Ende des ersten Quartals 2026 vorgesehen. Einziehen wird dort auch das Technology Center mit vielfältigen Analysegeräten sowie einem Mörtel- und Betonlabor.

Ende Januar 2026 läuft das exist-Programm aus – und damit geht auch die Zeit an der RWTH zu Ende. „Ab dann sind wir finanziell auf uns selbst gestellt“, so Bremen. Um die nötigen Wachstumsinvestitionen zu stemmen, steht die erste große Finanzierungsrunde an. Mit 500.000 Euro beteiligt sich auch die NRW.BANK über das Programm SeedCap. Für derartige, häufig anlagenintensive Start-ups aus dem Bereich Klima- und Umwelttechnologien gibt es im Programm SeedCap Sonderkonditionen für die Beteiligung. Bedingung ist, dass sich privatwirtschaftliche Seed-Investoren oder Business Angels mit der gleichen Summe beteiligen. Die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit ihren Eigenkapitalprogrammen den Gründungsgeist in den industriellen Schlüsseltechnologien. Denn diese sind die Grundlage für eine starke, klimafreundliche und ressourceneffiziente Industrie und somit ein zentraler sowie strategischer Faktor für den Innovations- und Wirtschaftsstandort.

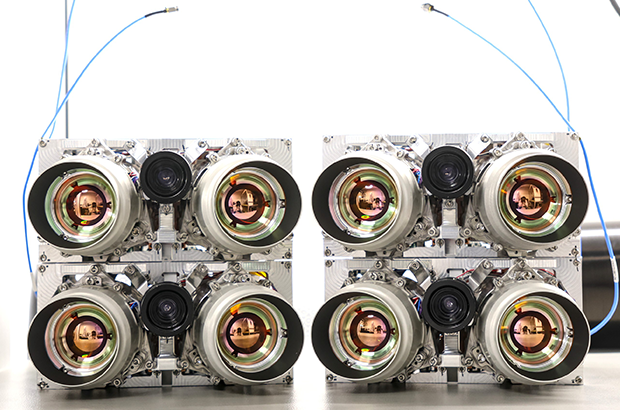

OroraTech und Kepler etablieren weltweit ersten Livestream für Wärmebilder der Erde aus dem All

Das 2018 gegründete OroraTech, weltweit führender Anbieter von Wärmebilddaten aus dem All, hat erfolgreich vier seiner `SAFIRE Gen4´-Sensoren an Bord der Satelliten des kanadischen Telekommunikationsunternehmens Kepler Communications gestartet. Der Start erfolgte am 11. Januar 2026 an Bord einer Falcon 9 Rakete im Rahmen der Twilight-Mission von SpaceX.

SAFIRE Gen4 ist die neuste Version der miniaturisierten hochauflösenden Infrarotkamera von OroraTech, die zuverlässige Erkennung und Überwachung von Waldbränden oder anderen thermischen Anomalien auf der Erde ermöglicht. Die gewonnenen Daten werden direkt im All an Bord des Satelliten KI-gestützt analysiert und über das schnelle optische Kommunikationsnetzwerk von Kepler an die Erde gesendet. Kund*innen erhalten so ein kontinuierliches thermisches Lagebild in Echtzeit. Dieser Schritt ebnet somit den Weg für den weltweit ersten Livestream von Wärmebildern der Erde aus dem All.

Pionier-Rolle für Münchner NewSpaceTech

„OroraTech nimmt eine Pionier-Rolle ein, um den weltweit ersten Livestream von Thermaldaten von der Erde zu etablieren. Das stets verbundene Satellitennetzwerk von Kepler ermöglicht es uns dabei, die Wärmesignatur der Erde in Echtzeit und im globalen Maßstab zu erfassen“, sagte Martin Langer, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von OroraTech. „Gemeinsam mit Industriepartnern setzen wir so einen neuen weltweiten Standard für Echtzeit-Intelligenz.“

Durch die Integration von SAFIRE Gen4 in das Satellitennetzwerk der nächsten Generation von Kepler ermöglicht das Münchner Intelligence-as-a-Service-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Griechenland, Australien, Brasilien und Kanada die nahezu Echtzeitübertragung von Waldbrandinformationen aus dem Weltraum zur Erde. Die im Orbit erfassten thermischen Daten werden über die Satellitenkonstellation weitergeleitet und innerhalb weniger Minuten heruntergeladen, eine neue Dimension von Geschwindigkeit, um die globale Reichweite der Waldbranderkennung deutlich zu verbessern. Jeder Satellit der 300-Kilogramm-Klasse ist mit einem fortschrittlichen Netzwerksystem ausgestattet, das die Übertragungszeit von Daten durch intelligente Weiterleitung von Informationen zwischen Satelliten und Bodenstationen minimiert. Die bewährte Waldbrandüberwachung von OroraTech wird dadurch weiter verbessert: Bestehende Informationslücken werden geschlossen und die Reaktionszeiten auf Waldbrände können deutlich verkürzt werden.

„Der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“

„OroraTech ist der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“, sagte Mina Mitry, CEO und Mitgründer von Kepler. „Unsere Kapazitäten für Nutzlast-Hosting sowie unsere Infrastruktur für Edge-Computing und optische Kommunikation in Hochgeschwindigkeit ermöglichen es Kepler, neue wegweisende Partnerschaften einzugehen und so neue Potenziale unserer Branche zu erschließen. So lösen wir das Versprechen von Echtzeitdaten ein!“

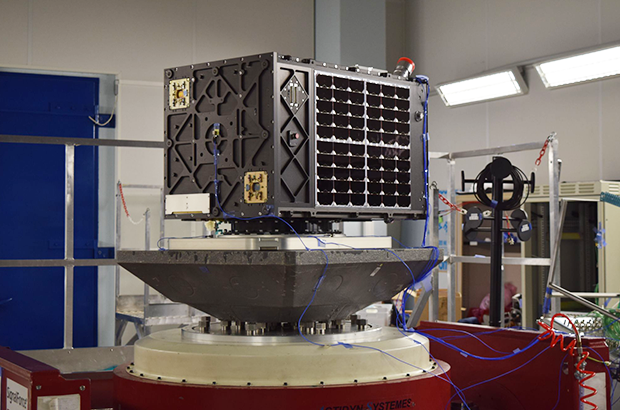

Vyoma-Satellit zur Weltraumüberwachung erreicht Umlaufbahn

Mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Flamingo-1 legt das 2020 von Dr. Luisa Buinhas, Christoph Bamann und Dr. Stefan Frey gegründete Münchner SpaceTech Vyoma den Grundstein für seine eigene Konstellation zur Space Domain Awareness (SDA).

Vyoma ermöglicht Echtzeit-Weltraumüberwachung und Verkehrsmanagement für Erdumlaufbahnen. Angesichts der zunehmenden Nutzung des Weltraums stellt das Unternehmen sichere und automatisierte Satellitenbetriebsdienste bereit, die die Missionskosten seiner Kund*innen drastisch senken. Vyoma richtet sich an Satellitenbetreiber, Rückversicherer, Weltraumagenturen sowie Sicherheits- und Nachrichtendienste. Als Teilnehmer an Programmen der EU-Kommission und der ESA zur Entwicklung von SDA-Technologien stützt sich das SpaceTech auf ein spezialisiertes Team von mehr als 40 Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen.

Jetzt (11.01.2026) wurde der Flamingo-1 Weltraumüberwachungs-Satellit von Vyoma erfolgreich gestartet. Im Rahmen der Twilight-Rideshare-Mission von SpaceX wurde er über den in Deutschland ansässigen Startintegrator Exolaunch in seine operative sonnensynchrone Umlaufbahn in rund 500 km Höhe verbracht. Dies ist ein bedeutender Erfolg für Vyoma und sein patentiertes Betriebskonzept einer optimierten Space Domain Awareness (SDA)-Mission.

Flamingo-1 ist mit einem optischen Sensor für die weltraumgestützte Weltraumüberwachung ausgestattet. Das fortschrittliche Instrument erkennt, verfolgt und charakterisiert Weltraumobjekte wie Trümmer und andere Satelliten. Vyoma ermöglicht damit seinen Kund*innen unter anderem, manövrierende Satelliten zuverlässig zu verfolgen und Erkenntnisse über deren Absichten zu gewinnen.

Der Satellit absolvierte im Sommer 2025 umfassende Tests am Boden, darunter Vibrations- und Temperaturwechseltests im Vakuum. Nach seiner Ankunft auf der Vandenberg Space Force Base (USA) im Dezember 2025 wurde eine letzte Testreihe durchgeführt, um die Integrität und Leistungsfähigkeit des Satelliten und seines optischen Instruments sicherzustellen.

Der zweite Satellit, Flamingo-2, befindet sich derzeit in Produktion und soll im vierten Quartal 2026 gestartet werden. Die übrigen Satelliten der Flamingo-Konstellation von Vyoma werden bis 2029 eingesetzt. Die Flamingo-Konstellation überwacht den Weltraumverkehr, liefert Domain-Awareness-Updates in Echtzeit und bildet die Grundlage für einen unabhängigen Katalog von Weltraumobjekten.

Zusammen stellen diese Missionen einen bedeutenden Fortschritt in der Weiterentwicklung von Weltraumtechnologien dar, die mit den strategischen und sicherheitspolitischen Zielen Europas in Einklang stehen. Vyoma engagiert sich voll und ganz für die Unterstützung der europäischen Sicherheitsbemühungen durch Innovation, Weltraumaufklärung und den Schutz kritischer europäischer Weltrauminfrastrukturen.

Julia Köhn: Serial-Founderin wird Entrepreneurship-Professorin

Gründungsgeist trifft akademische Exzellenz: die Berliner Startup-Hochschule CODE beruft Julia Köhn zur Professorin für Entrepreneurship.

Die CODE University of Applied Sciences begrüßt Prof. Dr. Julia Köhn als Professorin für „Business Management & Entrepreneurship“. Im Deutschen Startup Monitor 2025 wird die CODE unter den Top 10 der Gründungshochschulen* in Deutschland gelistet. Diesen Erfolg möchte die beliebte Startup-Hochschule weiterführen und setzt auf hochkarätige Verstärkung: Mit Köhn gewinnt sie eine Expertin, die als Investorin, Serienunternehmerin, Ökonomin und Philosophin seit einem Jahrzehnt unternehmerische Praxis und Erfahrung als Geschäftsführerin mit analytischer Tiefe und philosophischer Methodik vereint.

Von der Theorie in die Praxis: Erfolgreiche Serienunternehmerin

Nach ihrem Master in Economics and Philosophy an der Erasmus-Universität Rotterdam promovierte Julia Köhn an der Universität Witten/Herdecke und der University of Cambridge. Ihre Forschung beschäftigt sich mit wirtschaftlicher Unsicherheit und sieht unternehmerisches Handeln als Chance, Neues auszuprobieren, zu entdecken und wirtschaftliche Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Ihre wegweisende Dissertation zum Thema ‚Uncertainty in Economics‘ wurde mit summa cum laude ausgezeichnet.

2018 gründete sie ihr erstes FoodTech-Start-up und wurde 2021 als „Top 10 Woman in World FoodTech“ ausgezeichnet. Zuletzt rief sie mit DeepSoil ein BioTech-Unternehmen zur Regeneration von Agrarböden ins Leben. Zudem engagiert sie sich als Vorsitzende der German AgriFood Society für die Interessen deutscher Start-ups in den Bereichen AgriTech, FoodTech und BioTech, mit Schwerpunkt auf international wettbewerbsfähige Finanzierung innovativer DeepTech-Unternehmen.

Fokus an der CODE: Innovationen skalierbar machen

An der CODE wird sie ihre weitreichende Erfahrung nutzen, um Studierende im Bachelor-Studiengang auf die komplexen Herausforderungen der modernen Wirtschaft vorzubereiten. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, wie technologische Innovationen erfolgreich skaliert werden können und unter welchen Bedingungen sie langfristiges Wachstum und gesellschaftlichen Nutzen schaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass Julia ihre Vision und Expertise an unserer Hochschule einbringt – sie verbindet Philosophie, Unternehmertum und Innovation, um die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern zu inspirieren“, sagt Prof. Peter Ruppel, Präsident an der CODE.

Julia Köhn erklärt: „Ich möchte die Studierenden bestärken, ihre digitalen Ideen in erfolgreiche, funktionierende Unternehmen zu verwandeln. Dabei geht es um weit mehr als Zahlen – es geht um die Leidenschaft, Dinge anzupacken, und die Resilienz, an der eigenen Vision festzuhalten. Genau dieser Spirit des ‚Machens‘ ist es, der die CODE so einzigartig macht und den ich gemeinsam mit den Studierenden weiter vorantreiben will.“

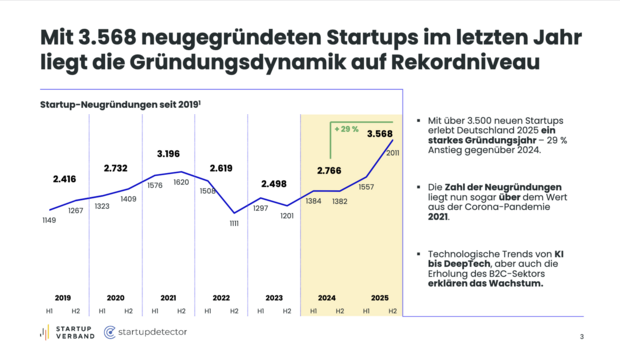

Next Generation Report 2025

Der aktuelle Report „Next Generation“ von Startup-Verband und startupdetector zeigt anhand einer systematischen Auswertung von Handelsregisterdaten einen positiven Start-up-Gründungstrend in Deutschland für die Zeit von Januar bis Juni 2025.

Hier die Kernergebnisse des Next Generation Reports:

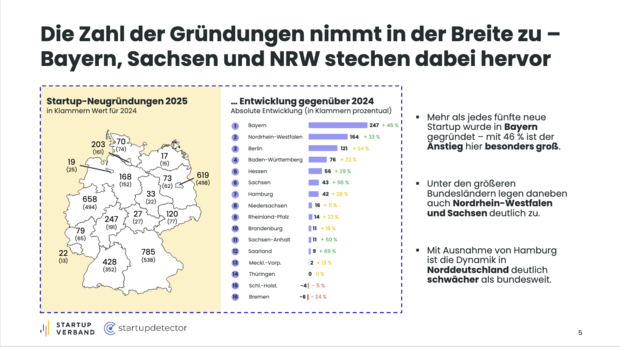

1. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 1.500 Start-ups neu gegründet, ein Anstieg um 9 %. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten beiden Jahre auch 2025 fort.

2. Der Anstieg der Neugründungen wird im Wesentlichen von Sachsen (+ 71 %), Bayern (+ 23 %) und NRW (+ 16 %), drei Ländern mit besonders hohen Wachstumsraten, getragen.

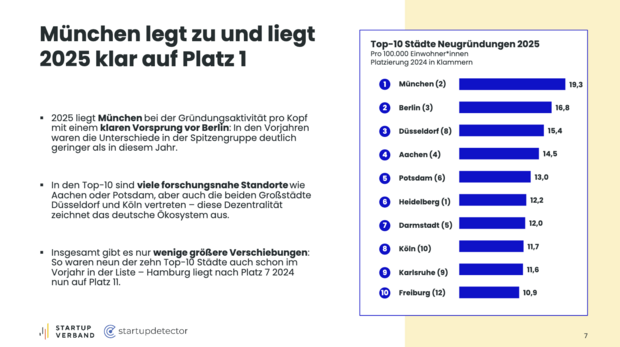

3. Die höchste Gründungsaktivität pro Kopf zeigt sich in den Hotspots Berlin und München sowie an starken Forschungsstandorten wie Heidelberg, Darmstadt und Aachen.

4. Die meisten Start-ups entstehen weiterhin im Software-Sektor, der außerdem um 16 % zulegt – auch industrielle Lösungen gewinnen im Kontext der KI-Welle an Bedeutung (+ 29 %).

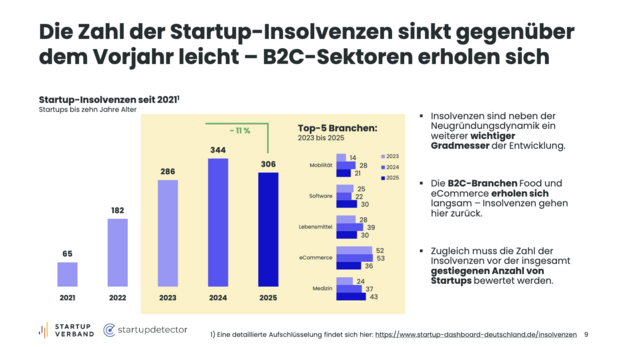

5. Die Bereiche eCommerce (+ 14 %) und insbesondere Food (+ 44 %) nehmen nach einer sehr schwierigen Phase im B2C-Sektor wieder Fahrt auf.

Alle weiteren Ergebnisse findest du hier

NRW.BANK wird erster „InvestEU Implementing Partner“ in Deutschland

Der Neue Tech&Scale-Fonds ermöglicht Eigenkapitalinvestments von bis zu 200 Mio. Euro in Scale-ups.

Über den neuen Fonds „NRW.Venture EU Tech&Scale“ kann die NRW.BANK künftig bis zu 30 Millionen Euro pro Finanzierung in hochinnovative Scale-ups investieren – doppelt so viel wie bisher. Insgesamt sollen so bis zu 200 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen in junge Deep Tech- und Wachstumsunternehmen, die einen Standort in NRW haben, bereitgestellt werden. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt in Brüssel zwischen der NRW.BANK und der EU-Kommission unterzeichnet – erste Finanzierungen sind ab Ende des ersten Quartals 2026 möglich.

Im Fokus von NRW.Venture EU Tech&Scale werden innovative und kapitalintensive Scale-ups in fortgeschrittenen Finanzierungsphasen stehen, insbesondere aus den Bereichen DeepTech, GreenTech, Industrie 4.0, Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Lösungen. Scale-ups sind stark wachsende hochinnovative Unternehmen, die die Start-up-Phase hinter sich gelassen haben, sich in einer Wachstumsphase befinden und hierfür einen großen Kapitalbedarf haben.

„Große Wachstumsfinanzierungen für Scale-ups sind bei uns in Deutschland immer noch die Ausnahme. Investoren sind risikoaverser als beispielsweise in den USA oder China – die investierten Volumen sind kleiner. In der Folge werden hochinnovative Unternehmen immer noch eher früh verkauft – oft an ausländische Käufer – was gravierende Effekte für den Standort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit hat. Das wollen wir ändern“, sagt Gabriela Pantring, designierte Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK. „Mit unserem neuen Tech&Scale-Fonds schließen wir gemeinsam mit der EU-Kommission eine entscheidende Finanzierungslücke und sorgen dafür, dass skalierende Tech-Unternehmen langfristig in Nordrhein-Westfalen und damit in Europa wachsen können.“

Mona Neubaur, Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin: „Die InvestEU-Partnerschaft der NRW.BANK ist ein industrie- und innovationspolitischer Meilenstein. Wir stärken damit gezielt jene Scale-ups, die für technologische Souveränität, Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und Europa entscheidend sind. Dass dieser Schritt gelingt, ist auch Ergebnis unseres beharrlichen Einsatzes für verlässliche Rahmenbedingungen und starke Finanzierungsinstrumente im europäischen Binnenmarkt.“

Ausgestaltung des Fonds

Die NRW.BANK finanziert den Fonds aus eigenen Mitteln und damit haushaltsunabhängig. Mit der EU-Kommission teilt sie sich das Risiko von möglichen Ausfällen zu je 50 Prozent (pari-passu). Gleichzeitig partizipieren beide Seiten gleichwertig an möglichen Erlösen, beispielsweise durch einen Exit.

Durch die Risikoteilung steigt das maximal mögliche Investitionsvolumen je Scale-up von derzeit 15 auf künftig 30 Millionen Euro. Der gesamte Investitionsrahmen des Programms beläuft sich auf 200 Millionen Euro, wobei entsprechend 100 Millionen Euro durch die EU-Garantie abgesichert sind.

Über das Programm wird die NRW.BANK im Direktgeschäft offene Beteiligungen eingehen oder Wandeldarlehen vergeben. Investitionen erfolgen – wie auch in anderen Fällen – jeweils mit einem oder mehreren Co-Investoren. Durch den Kapitaleinsatz hebelt die Förderbank so auch weiteres Kapital.

Der Start ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Was ist InvestEU?

Das Programm InvestEU stellt der Europäischen Union eine entscheidende langfristige Finanzierung zur Verfügung, indem erhebliche private und öffentliche Mittel zur Unterstützung einer nachhaltigen Erholung mobilisiert werden. Sie trägt auch dazu bei, private Investitionen für die politischen Prioritäten der Europäischen Union wie den europäischen Grünen Deal und den digitalen Wandel zu mobilisieren. Das Programm „InvestEU“ vereint die Vielzahl der derzeit verfügbaren EU-Finanzierungsinstrumente zur Förderung von Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach, wodurch die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler wird. Das Programm besteht aus drei Komponenten: den Fonds „InvestEU“, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der Fonds „InvestEU“ wird über Finanzpartner durchgeführt, die mithilfe der EU-Haushaltsgarantie in Höhe von 26,2 Mrd. EUR in Projekte investieren werden. Die gesamte Haushaltsgarantie wird die Investitionsprojekte der Durchführungspartner unterstützen, ihre Risikotragfähigkeit erhöhen und somit zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 372 Mrd. EUR mobilisieren.

DefenseTech-Start-up ZeroPhase sichert sich 5,8 Mio. Euro

Das 2025 von Dr. Florian Petit und Lukas Pertl gegründete ZeroPhase entwickelt souveräne, softwaredefinierte Datenverbindungen, die eine sichere, robuste und skalierbare Konnektivität für unbemannte Verteidigungssysteme ermöglichen.

Mit der von BlueYard Capital angeführten und von mehreren Business Angels unterstützten Finanzierung soll die Entwicklung und der Einsatz der adaptiven Kommunikationsschicht von ZeroPhase beschleunigt werden. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke, robuste Verbindung, die die souveräne Kontrolle über wichtige Verbindungen in Luft-, Land- und Seegebieten sicherstellt.

„Kommunikation ist das Nervensystem der Verteidigung. Sie entscheidet über den Ausgang von Konflikten“, so Dr. Florian Petit, CEO von ZeroPhase. „Unser Ziel ist es, dass sie niemals ausfällt. Mit der Unterstützung von BlueYard bauen wir adaptive Datenverbindungen, die eine kompromisslose Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Sie sind in allen Bereichen und für alle Missionstypen anwendbar und bilden die Grundlage für zuverlässige Verbindungen für die unbemannten Systeme der Zukunft.“

Unbemannte Verteidigungssysteme sind auf robuste, latenzarme Kommunikation angewiesen, um unter anspruchsvollen Bedingungen Videodaten, Telemetrie- und Befehlsdaten zu übertragen. Bis zum Jahr 2025 wird die Anzahl der eingesetzten Systeme allein in der Ukraine voraussichtlich 4,5 Millionen übersteigen. Daher sind zuverlässige und stabile Datenverbindungen wichtiger denn je. Die Datenverbindungen von ZeroPhase passen sich dynamisch an Störungen, Interferenzen und Signalabschwächungen an und sorgen so für die Kontinuität der Mission und eine zuverlässige, souveräne Verbindung, bei der ein Ausfall nicht in Frage kommt.

Die Technologie von ZeroPhase wird bereits in großem Umfang eingesetzt und kommt täglich in der Ukraine zum Einsatz, wo sie Tausende unbemannter Missionen unterstützt. Die umfangreiche Nutzung im Feld unter realen Kampfbedingungen hat die Fähigkeit des Unternehmens bestätigt, auch bei elektronischen Angriffen und unter erschwerten Netzwerkbedingungen eine leistungsstarke Kommunikation aufrechtzuerhalten. Experten schätzen, dass die heutigen Systeme zur elektronischen Kriegsführung ungeschützte Drohnenkommunikationen innerhalb von Sekunden lahmlegen können. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer sicheren und anpassungsfähigen Datenübertragungstechnik.

„Die Technologie von ZeroPhase hat sich als entscheidender Faktor erwiesen. Das adaptive Protokoll des Unternehmens, das in unsere speziell entwickelten UAV-Systeme integriert und von unseren erfahrenen Teams im Feld eingesetzt wird, hat es uns ermöglicht, auch in extrem stark gestörten Umgebungen an der Front, in denen andere Drohnen nicht fliegen können, die Kommunikation aufrechtzuerhalten“, so der UAV-Operationsleiter, Ukraine.

Mit der neuen Finanzierung wird ZeroPhase seine Ingenieur- und Signalverarbeitungsteams erweitern, die Partnerschaften im gesamten europäischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt-Ökosystem vertiefen und sein adaptives Kommunikationsrahmenwerk auf weitere Einsatzprofile und Einsatzgebiete ausweiten.

E-Commerce Germany Awards 2026 – Jetzt bewerben!

Die E-Commerce Germany Awards sind ein alljährlich stattfindender Branchenwettbewerb, bei dem herausragende Leistungen, Kreativität und Erfolge von Dienstleistungsunternehmen auf dem deutschen E-Commerce-Markt gewürdigt werden. Die Einreichungsphase endet am 17. Dezember 2025.

Der Wettbewerb der E-Commerce Germany Awards (EGA) geht in eine weitere Auflage und fordert sowohl etablierte als auch aufstrebende Unternehmen aus der DACH-Region dazu auf, ihre einzigartigen E-Commerce-Lösungen zu präsentieren. Diejenigen, die in ihrer Kategorie den ersten Platz gewinnen, erhalten einen Preis im Wert von etwa 10.000 Euro.

Die 2018 ins Leben gerufenen E-Commerce Germany Awards haben sich zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche entwickelt. Jedes Jahr gehen rund 350 Beiträge ein, insgesamt sind 80.000 Branchenvertreter*innen aus der DACH-Region am Wettbewerb beteiligt.

Die EGA bieten KMU und Großunternehmen gleichermaßen die Chance, ihre Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Markenbekanntheit zu steigern sowie Kontakte zu Personen in Schlüsselrollen zu knüpfen. Auch für globale Unternehmen, die in der DACH-Region Fuß fassen oder ihre Dienstleistungen ausbauen möchten, öffnet die Teilnahme an den EGA neue Türen.

Eine Jury aus erfahrenen E-Commerce-Expert*innen

Die E-Commerce Germany Awards bieten Unternehmen die Möglichkeit, in 12 verschiedenen Kategorien anzutreten, von denen jede ein wichtiges Segment des E-Commerce-Ökosystems repräsentiert. Die Wettbewerbskategorien werden alljährlich aktualisiert, um mit den neuesten Entwicklungen der Branche Schritt zu halten.

Die Kategorien dieser Ausgabe umfassen:

● Vertrieb & Marketing

● Plattformen & Commerce Tools

● Zahlungsverkehr & Fintech

● Analytik & Business Intelligence

● Agenturpräsentation

● Globaler Handel & Expansion

● Logistik & Lieferung

● Auftragsabwicklung & Optimierung

● Personalisierung & Customer Experience

● Kommunikation & Engagement

● Omnichannel & Integration

● Multichannel- & Marktplatz-Tools

Der Wettbewerb besteht aus einer öffentlichen Abstimmungsrunde, gefolgt von der Jury-Abstimmung. Die Einsendungen werden von einer Jury aus Branchenexpert*innen bewertet, die über jahrelange Erfahrung in verschiedenen Bereichen des E-Commerce verfügen. Dazu gehören unter anderem Vertreter:innen solcher von Unternehmen wie Jack Wolfskin, Kickerkult, OMIO, C&A, camel active, KoRo, home24 und MediaMarkt - eine Garantie für eine ausgewogene Auswahl der besten Beiträge.

Sachpreise im Wert von Tausenden von Euro

Veranstalter der E-Commerce Germany Awards ist die E-Commerce Berlin Expo, die die Finalist*innen und Sieger*innen mit einem Werbepräsenz-Sachpreis im Wert von mehreren Tausend Euro ehrt. Die Gewinner des ersten Platzes in jeder Kategorie erhalten einen Preis im Wert von rund 10.000 Euro - eine hervorragende Gelegenheit, ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Reichweite auf dem deutschen Markt deutlich zu steigern.

So nehmen Sie teil

Teilnahmeberechtigt sind alle E-Commerce-Lösungsanbieter, die auf dem DACH-Markt aktiv sind. Die Teilnahme ist denkbar einfach:

1. Kategorie wählen: Wählen Sie die passende Kategorie für Ihren Beitrag.

2. Bewerbung vorbereiten: Präsentieren Sie den bisherigen Erfolg Ihres Unternehmens anhand von Ergebnissen oder Case Studies.

3. Beitrag einsenden: Folgen Sie den Anweisungen auf der offiziellen Website der E-Commerce Germany Awards, um Ihre Teilnahme abzuschließen.

Der erste Beitrag ist kostenlos, sodass jeder teilnehmen kann. Lediglich die Top-10-Finalisten in jeder Kategorie zahlen eine Gebühr von 450 Euro, die eine garantierte Werbepräsenz beinhaltet.

Wichtige Termine und Phasen

Die Einreichungsphase beginnt am 1. Dezember und endet am 17. Dezember 2025. Anschließend werden die Einsendungen geprüft. Zwischen dem 5. und 16. Januar findet die öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der die E-Commerce-Community ihre Favoriten wählt. Die Top-10-Beiträge in jeder Kategorie werden von der Jury bewertet. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Preisverleihungsgala am 17. Februar 2026 in Berlin, direkt im Anschluss an den ersten Tag der E-Commerce Berlin Expo auf der Messe Berlin. Die Finalisten stehen im Rampenlicht und können somit von der einmaligen Gelegenheit profitieren, ihren Erfolg zu feiern, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Ideen für die Zukunft des E-Commerce zu teilen.