Aktuelle Events

Fabiola Munguia: Ethical Hacking

Über 100.000 Cyberkriminalitätsdelikte wurden 2020 allein in Deutschland registriert – Tendenz steigend. Fabiola Munguia und Grigory Emelianov wollen mit Secfix den All-in-One-Shop für Cybersecurity bauen und damit Unternehmen bestmöglich IT-sicher machen.

Betreff: „Glückwunsch! Sie haben eine Million Euro in unserer Lottoziehung gewonnen! Jetzt Link klicken und Gewinn erhalten.“ Die Freude über den vermeintlichen Lottogewinn währt meist nur kurz: Denn diese und ähnliche Fake-Nachrichten („Link klicken und Paketsendung verfolgen“), per E-Mail oder SMS verschickt, gehören inzwischen zum Alltag der Cyberpirat*innen und deren Kreativität kennt kaum Grenzen.

Häufig genügt dann schon der Klick auf einen in der Nachricht integrierten Link, mit dem der Download eines Schadprogramms (Maleware) oder Virus beginnt, das sich – ebenfalls oft unbemerkt – zum Daten-Blutsauger entwickeln kann. Passwörter, Social-Media-Profile, E-Mail-Accounts und Bankzugangsdaten sind dann plötzlich weg oder nicht mehr erreichbar. Sofern man seine Dateien, Fotos und Videos in einer ungenügend geschützten Cloud gespeichert hat, könnten auch diese fortan unerreichbar bleiben, der Computer an sich nicht mehr reagieren und Freund*innen bzw. Arbeitskolleg*innen seltsame Links vom eigenen Messenger-Konto geschickt bekommen, die man selbst gar nicht versendet hat.

Bei solchen Cyberattacken ist jedoch nicht nur das eigene private Netzwerk in akuter Gefahr, sondern auch Firmenwebsites oder sensible Daten von Kund*innen, sofern die attackierte Person entsprechende Zugänge hat. Meist geschieht diese Art von Piraterie im Verborgenen und ermöglicht es den Betrüger*innen, sich monatelang Zugang und Zugriff zu verschaffen, quasi als U-Boot im eigenen digitalen Leben oder digitale(r) Spion*in im Unternehmen.

Das kriminelle Ziel: Daten, Daten, Daten

„Mitarbeiter*innen können große Schwachstellen im Unternehmen sein“, weiß auch Fabiola Munguia, die das Cybersecurity-Unternehmen Secfix im April 2021 gegründet hat. Dabei benötigt es in diesem Fall nur das richtige Onboarding, damit der Mitarbeitende von Anfang an lernt, wie wichtig es ist, ein sicheres Passwort zu wählen oder das neueste Update zu installieren. Grundsätzlich sind Sicherheitslücken leicht vermeidbar, sofern man denn weiß, wo sie zu finden sind.

Allerdings ist auch klar: Mit der zunehmenden Digitalisierung haben sich auch die Kriminellen weiterentwickelt; Unternehmen werden immer öfter Zielscheibe von Cyberangriffen. Eine aktuelle Studie des Bundeskriminalamts verzeichnet einen markanten Anstieg der Cyberkriminalität: 2020 wurden allein in Deutschland über 100.000 solcher Delikte registriert. Gründe sind die bereits erwähnte fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich vorangetrieben wurde, die zunehmende Professionalisierung der Cyberkriminellen und sog. Cybercrime-asa-Services, die als kriminelle Offerten schon bei 1000 US-Dollar im Darknet starten. Das vorrangige Ziel aller Aktivitäten: Daten, Daten, Daten.

Das Mindset in die Wiege gelegt

Fabiola ist für ihr Wirtschaftsstudium nach Deutschland, genauer gesagt nach Hannover gekommen. Ihre Familie ist in El Salvador zu Hause, das Gründer*innen-Mindset bekam sie dort früh vorgelebt: „Ich komme aus einer Familie von Gründern“, erzählt die junge Unternehmerin, deren Mutter Restaurants in ganz Lateinamerika betreibt und deren Vater im internationalen Warenhandel tätig ist. „Zunächst wollte ich aber in die Corporate-Welt, um herauszufinden, wie die Prozesse in großen Konzernen funktionieren, welche Probleme es im Konzern gibt und welche Lösungen. Aber ich wollte auf jeden Fall mein eigenes Ding probieren“, so Fabiola, die, wie ihr Mitgründer Grigory Emelianov, zunächst in der Automobilindustrie gearbeitet hat. Grigory und Fabiola lernten sich im Studium kennen. Beiden war klar: Sie wollen zusammen ein Unternehmen gründen. Erste Ideen entwickelten die beiden vor rund zwei Jahren im Rahmen eines Workshops während einer Start-up-Messe. Konkret wurde es im März 2020 während eines Acceleratorprogramms. Ihnen wurde bewusst, dass sie eine Lösung im Cyberbereich entwickeln wollten und begannen, mit ersten Pilotkund*innen zu reden. Zunächst unter dem Namen requestee gestartet, später umbenannt in Secfix, wurde zur weiteren Entwicklung auch eine sechsstellige Summe von Business Angels eingesammelt.

Die Investor*innen – Seriengründer*innen und erfahrene Unternehmer*innen – unterstützen das Secfix-Team seitdem mit Kapital und profundem Know-how. Seit diesem Sommer zählt das Start-up insgesamt elf Mitarbeitende, sieben davon kamen erst kürzlich hinzu – durchaus eine Herausforderung für ein noch sehr junges Unternehmen. In nur neun Monaten wurde die Cybersecurity-Plattform entwickelt – schnell war klar, dass Grigory und Fabiola mit ihrer Idee aufs richtige Pferd gesetzt haben: Die Nachfrage ist groß.

Wenig Plan rund ums Thema IT-Security

Für jemanden, der von IT wenig Ahnung hat, mag es schwer sein, das eigene Unternehmen IT-sicher zu gestalten, geschweige denn, einen Ethical Hacker zu engagieren, der vertrauenswürdig ist. So nennt man Programmierer, die ihre Fähigkeiten nutzen, um IT-Sicherheitslücken aufzudecken; das Gegenstück zum Hacker, der jemanden oder etwas Schaden zufügen möchte. Fabiola selbst ist keine Hackerin. „Da gibt es andere, die besser sind. Aber ich habe auch schon einige Schwachstellen selbst aufgedeckt. Oft braucht man gar kein fundiertes Coding-Wissen, um diese schnell zu erkennen.“

Bei ersten Interviews mit potenziellen Kund*innen fanden Fabiola und Grigory heraus, dass die Vorstellung, von einem Cyberangriff heimgesucht zu werden, bei den meisten kleinen und mittelgroßen Unternehmen lediglich zu einem Stirnrunzeln führt und IT-Sicherheitsstrategien oft gar nicht vorhanden sind. So verwundert es auch nicht, dass IT-Sicherheit häufig schon an sehr einfachen Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa einer fehlenden Zwei-Faktor-Authentifizierung, scheitert. Letztere besteht aus dem Passwort und einem weiteren Sicherheitsschritt, wie bspw. der Bestätigung der Identität via Smartphone: einfach, aber sicher.

Zertifizierung als Gütesiegel

Secfix will Unternehmen ISO/IEC 27001 zertifizieren – und zwar innerhalb weniger Wochen statt der heute meist noch üblichen vielen Monate. Die internationale Norm ist eine Art internationaler Standard für Unternehmen, die sicherheitsrelevante Prozesse definiert haben. „Es ist ein Siegel, das man bekommt, um zu zeigen, dass man alle IT-Prozesse und die gesamte Organisation dokumentiert hat und alle Richtlinien befolgt“, erläutert Fabiola. Die Einführung des Informationssicherheitsmanagementsystems gemäß der Norm liegt in der Verantwortung der Geschäftsleitung von Unternehmen. „Der Geschäftsführer haftet persönlich, wenn etwas schiefgeht und er sich nicht gekümmert hat“, stellt Fabiola klar. Aber auch jene Unternehmen, die keine Zertifizierung brauchen, wie E-Commerce-Shops, sollten vorausschauend denken und Sicherheitsstandards einführen.

Die ISO-Zertifizierung dauert im Durchschnitt ein Jahr und verursacht Kosten im sechs- oder siebenstelligen Bereich, so die Gründerin. Bei Secfix soll der Prozess automatisiert und dadurch auch verkürzt werden. „Wir wollen der All-in-One-Shop für Cybersecurity sein“, so Fabiolas und Grigorys erklärtes Ziel. Dafür entwickeln sie eine Software, die demnächst gelauncht werden soll: Ein Kundenmonitoring-Programm, das es Unternehmen ermöglicht, sicherheitsrelevante Aspekte live per Computer zu überwachen und vor Sicherheitslücken rechtzeitig warnen soll. Auch eine Art von Agent, der beim Onboarding hilft und Mitarbeitende auf den neuesten Sicherheitsstand bringen soll, ist in Planung.

Wenn man erst mal gehackt wurde, ist es zu spät

Fabiola und Grigory hatten im passenden Moment den richtigen Riecher. Denn die Corona-Pandemie hat zu ganz neuen IT-Schwachstellen in Firmen geführt und damit zu einem wachsenden Bewusstsein für Sicherheitsaspekte. „Plötzlich war alles Remote, Prozesse mussten schnellstmöglich digitalisiert werden – und zeitgleich kam es zu immer mehr Hackerattacken“, so Fabiola. „Es ist so, dass zwar viele eine App bauen wollen, aber für die Sicherheit kein Budget bereitstellen möchten, weil sie eben noch nie gehackt wurden.“ Ein Trugschluss: Technologien entwickeln sich rasant weiter, selbst für Profis ist es herausfordernd, immer den neuesten Entwicklungen im Cybersecurity-Bereich zu folgen.

„Gerade wenn man ein Online-Business hat, sollte man hier nicht einsparen“, so Fabiola. Denn ein Cyberangriff kann beispielsweise einen mittelgroßen E-Commerce-Shop mehrere hunderttausend Euro kosten, abgesehen davon, dass das Vertrauen der Kund*innen danach neu aufgebaut werden muss. Im Cybersecurity-Bereich ginge es eben darum, mit kleinen Schritten konstant auf dem aktuellen Stand zu sein, und „das funktioniert auch ohne ein ,fancy Service‘“, so Fabiola.

Pentester und Ethical Hackers gesucht

Aber wie findet man Schwachstellen im Unternehmen? Zum Beispiel, indem man eine(n) Hacker*in bezahlt, das eigene Unternehmen, die Website oder die App zu hacken – einen sogenannten Pentester, den man ebenfalls über Secfix buchen kann und der zugleich auch ein Teil der ISO-Zertifizierung ist. „Neben dem eigentlichen Hacken geht es vor allem darum, dem Unternehmen zu zeigen, wo es Schwachstellen gibt und wie man diese beheben kann. Dies kann durchaus auch aus einer bestimmten Userrolle heraus passieren, dann etwa, wenn die gelaunchte App auf Sicherheitsmängel überprüft werden soll“, erläutert Fabiola.

Im Partner*innennetzwerk von Secfix sind Ethical Hackers gelistet, die bei Unternehmen wie Google, Mozilla oder Apple gearbeitet haben. Sie durchlaufen einen Zertifizierungsprozess, der neben Empfehlungen durch das Netzwerk auch Arbeitsproben beinhaltet. „Außerdem müssen sie uns Kundenbewertungen von Bestandskunden zeigen, die wir dann verifizieren“, so Fabiola. In den USA gibt es rund 7000 solcher Pentester, in Deutschland einige wenige. Der Markt wächst. „Die Nachfrage ist riesig, aber es gibt nicht genug Angebot“, weiß Fabiola.

Der typische Ethical Hacker hat tatsächlich einen Lebensweg wie aus einem Hollywoodfilm, wenngleich weniger glamourös. „Das können beispielsweise Teenager sein, die große Unternehmen hacken und dann sagen: ,Hey, ich habe euch gehackt!‘ Und Unternehmen wie Google oder Apple sind dann nicht wirklich unglücklich, so jemanden an Bord zu holen. Es ist eine Industrie, in der man sich durchaus seinen Arbeitgeber selbst suchen muss“, so Fabiola.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden bereits acht Milliarden Euro jährlich in Cybersecurity investiert, 56 Milliarden Euro in ganz Europa. „Das ist ein riesiger Markt, der noch einmal wachsen wird“, ist Fabiola überzeugt. Kund*innen von Secfix sind vor allem Start-ups und KMUs. „Hier fehlt es meist an Netzwerk und Ressourcen – es scheitert an den Kosten. Wir versuchen, diese Lücke über Automatisierung zu schließen. Es gibt noch keine vergleichbare Monitoring-Lösung zu unserer, die den Prozess bis zu 90 Prozent automatisiert“, erläutert Fabiola. Daher wolle man sich auch nicht ausschließlich auf Deutschland konzentrieren. Neben der DACH-Region sei der Sprung nach Europa und in die USA mehr als naheliegend. Denn Cyberpirat*innen gibt es schließlich überall.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

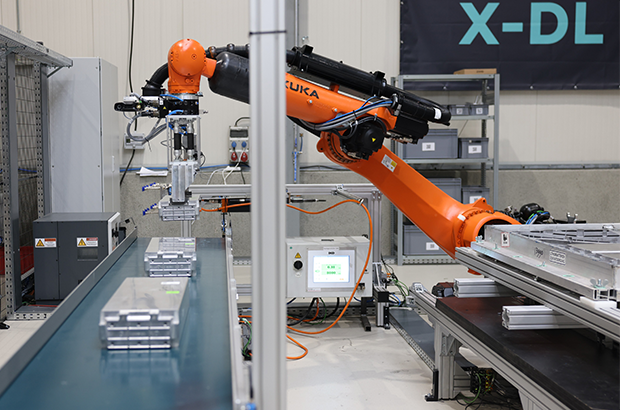

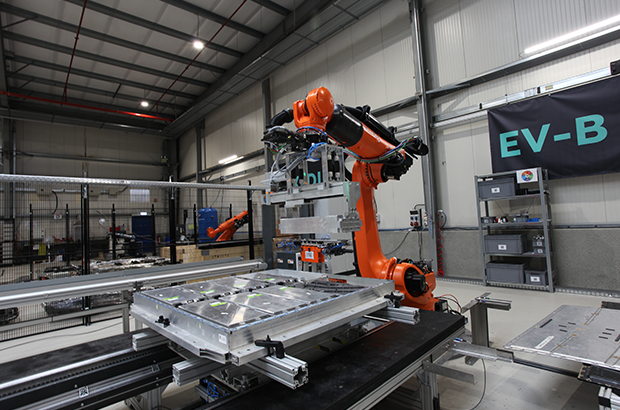

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

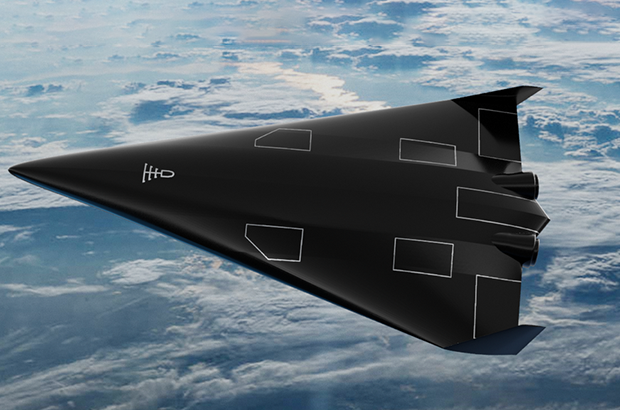

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

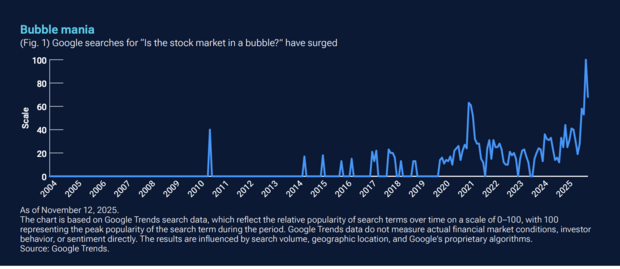

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.