Aktuelle Events

Was boomt, was floppt

Den Business-Trends der Spur

Was sind die Themen der Zukunft, wo liegen die größten Chancen, welches sind die Trends, aus denen sich nachhaltige neue Geschäftsmodelle ableiten werden? StartingUp stellte die zehn wesentlichen Boom-Themen zusammen und bat 15 Professoren deutscher Entrepreneurship-Institute um ihr Ranking. Hier das Ergebnis:

Das Trend-Ranking

1. Mobile Kommunikation kommt voran

"Mobile" ist künftig nicht nur ein Schlagwort, sondern wird standardmäßig in alle strategischen und operativen Unternehmenstätigkeiten eingebunden. Trendthemen können sein: "Mobile Payment","Location Based Services" und Apps, die Suchfunktionen mit sozialen Netzwerken verknüpfen. Beispiele für entsprechende Anwendungen sind: Gowalla.com, Foursquare.com, Zillow Real Estate Search.

2. Der Markt für Senioren blüht

Der Markt für Senioren blüht. Die Gesellschaft wird immer älter, als nächstes werden die Babyboomer alt, also die geburtenstarken Jahrgänge von 1955 bis 1965. Gleichzeitig passen sich die Märkte und Technologien den Bedürfnissen der älteren Zielgruppe an. Beispiele: Supermärkte mit niedrigen Regalen und Rollstuhl-kompatiblen Einkaufswagen, telefonischer Tech-Support oder altersgerechtes Bauen. Da diese Generation länger berufstätig bleibt, müssen auch die Unternehmen entsprechende Arbeitsplatzbedingungen schaffen.

3. Soziale Netzwerke verbinden sich mit E-Commerce

Man diskutiert über Soziale Netze nicht mehr als neue, coole Instrumente, man implementiert sie vielmehr ganz selbstverständlich und schafft Strategien für einen ROI, d.h. E-Commerce und Soziale Netze verbinden sich. Shops wie HauteLook, Rue La La oder Best Secret zählen auf Online-Empfehlungen anderer Social-Media-Nutzer. Eng hiermit verknüpft ist der Trend, der auf Platz 5 gelandet ist: "Suchmaschinen werden sozial".

4. Energieeffizienz wird profitabel

Nach dem Cleantech-Boom der letzten Jahre kommt das Thema Energieeffizienz auch beim Endverbraucher voll an. Öko-Produkte werden begehrenswert und chic, Nachhaltigkeit wird profitabel gemacht. Cleantech-Unternehmen versuchen Geld zu verdienen, z.B. indem sie helfen, Energie einzusparen. Beispiel: Kofler Energies Club.

5. Suchmaschinen werden "sozial"

Surfer können zum Beispiel erkennen, wer in ihrem Sozialen Netzwerk den Makler kennt, den sie gerade engagieren wollen. Oder wer sich im Freundeskreis für die gleichen Schuhe interessiert, die Sie sich gerade kaufen wollen. Zu erwarten ist die volle Integration und Automatisierung des "sozialen Surfens".

6. Trusted Networks als Scouts

Trusted Networks helfen bei der Orientierung. Die gute Nachricht lautet nämlich: "Man findet alles im Netz", und die schlechte Nachricht lautet: "Man findet alles im Netz". Mit anderen Worten: Die Vielfalt der Offline-Welt lässt das Angebot immer unüberschaubarer werden. Somit werden "Trusted Networks" wichtiger, also Content-Anbieter, für deren Services – die zunehmend als Apps ausgeliefert werden – man bereit ist, einen Mehrpreis zu bezahlen.

7. Comeback der Tourismusbranche

Zahlreiche Studien sagen der Reisebranche das beste Jahr seit langem voraus. So hat die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) ermittelt, dass 23 Prozent der von ihr Befragten 2011 "mehr, also häufiger oder länger" Urlaub als im Vorjahr machen wollen. Fast ebenso gute Werte liefern Umfragen der GfK und von Emnid. Davon werden auch Apps in diesem Segment profitieren, wie etwa Flugstatus-Apps, Übersetzungs-Apps, Restaurant-Finder und Apps für Wandertouren und Stadtführungen.

8. Online- und Offline-Welt wachsen zusammen

Beide Welten stehen nicht länger im Wettbewerb zueinander, sie ergänzen sich vielmehr. Beispiele: Online-Medien bringen den Verbraucher dazu, offline zu handeln, d.h. einen Laden zu besuchen, an einer Veranstaltung teilzunehmen etc. Die erfolgreichsten lokalen Geschäfte werden diese Strategie in ihren Marketing-Mix implementieren und deren Conversion ganz einfach an der Zahl der geschüttelten Hände und Umarmungen messen. Ein aktuelles Erfolgsbeispiel ist groupon.com

9. Fitness wird noch wichtiger

Der Job fordert immer mehr, jeder Euro muss erkämpft werden. Dennoch steigt der Bedarf an einfachen, kostengünstigen Wegen des persönlichen Workouts. Beispiele: Kleingruppen bis zu sechs Leuten teilen sich einen persönlichen Fitnesstrainer, der Homefitness-Markt boomt.

10. Luxus wird günstiger

Das Verbraucherverhalten hat sich während der Rezession geändert – in Richtung eines gesteigerten Preis- und Wertbewusstseins. Der Handel hat dies durch immer ehrgeizigere Angebote zusätzlich begünstigt. Diese Erwartungshaltung gilt auch für die Post-Rezessionsära. Beispiel: Jil Sanders "Billig"-Kollektion "Navy".

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung

Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“

Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.

Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum

Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“

Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.

Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren

Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“

DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau

Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.

GreenTech – der Boom geht zu Ende

Zwar zählt Deutschland rund 3000 Start-ups aus dem GreenTech-Bereich, doch viele kämpfen mit Kapitalmangel, Fachkräftedefizit und einer überlasteten Infrastruktur. Der Boom ist vorbei – eine Einschätzung von Seriengründer und Transformationsexperte Daniel Fellhauer.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ihrer größten Transformationen seit der Industrialisierung. Jahrzehntelang galten Auto- und Stahlindustrie als Rückgrat des Wohlstands. Nun rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Daniel Fellhauer sieht die GreenTech-Branche an einem kritischen Punkt: „GreenTech ist kein Hype, sondern Realität mit echten Herausforderungen. Die Frage ist: Wer bleibt übrig, wenn die Subventionen verschwinden?“ Seine Aussage bringt auf den Punkt, was viele Brancheninsider beschäftigt: der Übergang von gefördertem Wachstum zu marktwirtschaftlicher Reife. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen Innovation und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können – und wer an überzogenen Erwartungen scheitert.

Der Boom geht zu Ende

„Der Anteil grüner Gründungen ist zuletzt deutlich gesunken“, sagt Daniel Fellhauer. „Vor zwei Jahren war noch jedes dritte neue Start-up nachhaltig ausgerichtet. Heute ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. Das ist ein deutliches Warnsignal. Der Markt sortiert sich, Kapital wird selektiver, und viele Ideen schaffen es nicht mehr über die Pilotphase hinaus.“ In den vergangenen fünf Jahren flossen zwar rund 11,7 Milliarden Euro in grüne Start-ups – etwa ein Viertel aller deutschen Risikoinvestitionen –, doch das Geld konzentriert sich zunehmend auf wenige, große Player. „Das zeigt eine Reifung, aber auch eine gefährliche Schieflage“, so Fellhauer. „Wir brauchen Breite, nicht nur Leuchttürme. Wenn die Finanzierungsströme versiegen, bevor Skalierung einsetzt, kippt der ganze Innovationspfad.“ Hinzu kommen steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen und überlastete Netze. „Viele unterschätzen, wie stark Infrastruktur über Wachstum entscheidet“, erklärt er. „Eine Solarfirma kann heute Aufträge für 1.000 Anlagen im Jahr haben. Aber wenn der Netzanschluss neun Monate dauert, bleibt sie auf halber Strecke stehen.“

Deutschland ist längst auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft – doch der Anstieg wird steiler. Die entscheidende Frage lautet: Wird GreenTech zum Fundament der nächsten industriellen Ära, oder zur vertanen Chance einer Generation? Laut einer aktuellen Analyse fließt ein erheblicher Teil staatlicher Investitionen und Subventionen in Deutschland weiterhin in fossile Strukturen – über 60 Milliarden Euro jährlich. Da-bei hatte sich die Bundesregierung bereits 2009 gemeinsam mit anderen Industrieländern verpflichtet, ineffiziente Förderungen für fossile Energieträger bis 2025 zu beenden. Ein Ziel, das laut Fachleuten von Fraunhofer ISI, ZEW und Umweltbundesamt klar verfehlt wird. Daniel Fellhauer warnt: „Das ist kein ideologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Solange Kapital und Fördermittel in alte Industrien gelenkt werden, anstatt in skalierbare GreenTech-Lösungen, bleibt Deutschland in der Vergangenheit verhaftet.“

Herausforderungen im deutschen GreenTech-Sektor

Trotz technologischer Fortschritte wird das Wachstum der Branche weiterhin durch strukturelle Probleme gebremst. Zu den größten Hindernissen zählen laut Fellhauer vor allem die unzureichende Netzinfrastruktur, die hohe Kapitalintensität sowie fragmentierte Märkte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in den Bereichen Energie, Elektronik und Software sind rar, wodurch die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien verlangsamt wird. Gleichzeitig behindert der schleppende Ausbau der Strom- und Wärmenetze eine schnelle Skalierung innovativer Lösungen. Daniel Fellhauer erklärt: „Hinzu kommt, dass viele GreenTech-Unternehmen aufgrund langer Entwicklungszeiten und hoher Anfangsinvestitionen auf beträchtliches Kapital angewiesen sind. Schließlich sorgen unterschiedliche Förderprogramme und komplexe regulatorische Vorgaben dafür, dass Innovationen und Markteintritte ausgebremst werden. Diese Faktoren erschweren nicht nur das Wachstum bereits bestehender Firmen, sondern machen auch den Einstieg für neue Gründerinnen und Gründer deutlich schwieriger.“

Zweite Generation der Nachhaltigkeit für mehr wirtschaftliche Tragfähigkeit

„Nur wer wirtschaftlich denkt, kann nachhaltig handeln“, sagt Daniel Fellhauer. Für ihn ist klar: Die nächste Phase der GreenTech-Bewegung entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an Umsetzungsdisziplin. „Wir haben die Ideen, die Technologien und den gesellschaftlichen Rückhalt – jetzt geht es um Strukturen, Prozesse und betriebswirtschaftliche Fitness.“ Er spricht damit vor allem zu Gründerinnen und Gründern, die gerade überlegen, in den Markt einzusteigen. „Ich sehe viele junge Teams, die voller Energie starten – aber ohne belastbares Geschäftsmodell. Das ist gefährlich, weil GreenTech kapitalintensiv ist und die Anlaufphase oft Jahre dauert. Wer heute gründet, braucht einen klaren Plan für Cashflow, Partnerschaften und Skalierung, nicht nur für Storytelling.“

Fellhauer plädiert für eine zweite Generation der Nachhaltigkeit: weniger Ideologie, mehr Industriekompetenz. „Wir müssen wieder lernen, wie man produziert, automatisiert und skaliert, nicht nur, wie man pitcht. Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern eine Frage des industriellen Könnens.“ Er empfiehlt, früh Kooperationen mit etablierten Mittelständlern oder Industriebetrieben zu suchen, um Skaleneffekte und Erfahrung zu nutzen. Statt auf Subventionen zu bauen, rät er zu robusten Wertschöpfungsmodellen, die auch ohne politische Förderung bestehen können. „Die besten Green-Tech-Firmen der nächsten Jahre werden die sein, die unabhängig funktionieren – weil sie echte Marktprobleme lösen, nicht weil sie im Förderdschungel überleben.“

Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Verantwortung

Damit Nachhaltigkeit tatsächlich zum tragfähigen Standbein der deutschen Wirtschaft wird, braucht es planbare Rahmenbedingungen – aber auch Eigeninitiative. Fellhauer betont, dass Gründerinnen und Gründer nicht auf die perfekte Politik warten dürfen. „Wir brauchen beides: verlässliche Energie- und Förderpolitik und unternehmerischen Pragmatismus.“ Politik müsse langfristige Investitionen ermöglichen, den Kapitalzugang vereinfachen und Fachkräfte mobilisieren. Fellhauer nennt staatlich unterstützte Risikokapitalfonds und europäische GreenTech-Programme als zentrale Hebel, damit Innovationen nicht im Frühstadium scheitern. Zugleich müsse Deutschland die Infrastruktur modernisieren: Netze, Standards, Digitalisierung. „Solange ein Windpark genehmigt, aber nicht ans Netz angeschlossen werden kann, bleibt das alles Theorie“, warnt er. Sein Fazit fällt entsprechend klar aus: „GreenTech wird die neue industrielle Basis – wenn wir sie als solche behandeln. Gründer müssen rechnen, Politiker müssen liefern, und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell braucht, keinen Idealismuspreis.“

Daniel Fellhauer hat mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien erfolgreich aufgebaut. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO seiner ursprünglich gegründeten Firma FEBESOL.

HR-Trends 2026

Die Arbeitswelt verändert sich, die Position der Unternehmen wird stärker, eine Rezession auf Management- und Führungsebene droht: die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen. Das sind die fünf größten Herausforderungen für 2026.

Die Arbeitswelt verändert sich - sowohl für Personalmanager*innen als auch für die Belegschaft. Während sich vor wenigen Jahren die Arbeitnehmenden in einer starken Verhandlungsposition befanden, schlägt das Pendel jetzt immer stärker zugunsten der Unternehmen aus. Das eröffnet ihnen die Chance, die Arbeitswelt mehr nach ihren Vorstellungen zu gestalten, um ihren Unternehmenserfolg zu sichern. Gleichzeitig tragen sie auch die große Verantwortung, das Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern, das Engagement zu fördern und die Rolle der KI für die kommenden Jahre mit Weitblick und Sorgfalt auszubalancieren.

Wir werfen einen Blick nach vorne und skizzieren die fünf wichtigsten HR-Trends für die DACH-Region im kommenden Jahr.

1. Kulturelle Transparenz – Strategiewechsel bei der Talentakquise

Die Stagnation der Wirtschaft, der angespannte Arbeitsmarkt, weniger Stellenangebote – all das führt dazu, dass Mitarbeitende lieber in ihren derzeitigen Positionen und Rollen verharren. Die Folge ist ein “Talentestau:” Mitarbeitende, die sonst das Unternehmen verlassen würden, bleiben und blockieren damit die Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten derer, die eher bereit sind, ihre Karriere engagiert voranzubringen. Auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten, diese Engpässe zu überwinden, werden Unternehmen im kommenden Jahr ihre Strategie hin zu mehr kultureller Transparenz ausrichten. Anstatt neue Talente mit einem Wertversprechen oder der einseitigen Hervorhebung positiver Alleinstellungsmerkmale zu gewinnen, kommunizieren sie ihre tatsächlichen Erwartungen und die Realität des Arbeitsalltags klar. Damit betonen sie bewusst auch Aspekte, die weniger passende Bewerbende eher abschrecken - damit sich die wirklich passenden umso stärker angesprochen fühlen. Beispiele dafür können u.a. die Erwartung, wieder vollständig zur Büropräsenz zurückzukehren, Prozessreife und Struktur der Unternehmen sowie die Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag sein.

2. Neudefinition des Erfolgs – Leistung statt Leistungsschau?

Mitarbeitende haben oft das Gefühl, dass ihre tatsächlich geleistete Arbeit nicht richtig bewertet wird und sie nicht ausreichend Anerkennung erfahren. Analysen von Culture Amp ergaben, dass 2025 rund 20 Prozent der Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie sich die Bewertung ihrer Performance zusammensetzt. Die Folge dieser Unkenntnis sind Mutmaßungen und die Fokussierung auf mehr Sichtbarkeit: Mitarbeitende betreiben eine Art Leistungsschau und arbeiten so, dass es vor allem produktiv aussieht. Wenn das Gefühl hinzukommt, einem passiven Monitoring ausgesetzt zu sein – in der DACH-Region nur unter strengen Auflagen erlaubt – konzentrieren sich Mitarbeitende auf das, was vermeintlich gemessen wird. Diese Kluft wird sich 2026 weiter vergrößern, wenn die Verantwortlichen ihre Leistungsbewertung nicht neu ausrichten, um ein vertrauenswürdiges und vollständigeres Bild von der Performance ihrer Mitarbeitenden zu erhalten. Wer hingegen menschzentrierte Feedbacksysteme wie Upward Feedback, 360‑Grad‑Feedback und reflektierende Einzelgespräche verankert, kann das Vertrauen stärken und ein ganzheitlicheres Verständnis der Beiträge der Mitarbeitenden erhalten.

3. Mensch und KI – zwei Seiten der HR-Medaille

2026 werden KI-Tools verstärkt Einzug in den HR-Abteilungen halten. Routineaufgaben wie z.B. eine erste Bewerberauswahl oder die Beantwortung von häufig gestellten Fragen werden zunehmend automatisiert beantwortet. Doch mit den Möglichkeiten der KI wächst auch die Erkenntnis, dass sie nicht die Lösung für alles sein darf. Darüber hinaus tritt 2026 der EU AI Act vollständig in Kraft. Demzufolge werden KI-Tools im Zusammenhang mit Personaleinsatz als Hochrisiko eingestuft: Sie unterliegen sehr strengen Richtlinien bezüglich Transparenz, Kontrolle und Grenzen des KI-Einsatzes. Bei der Frage, welche Aufgaben der KI überlassen werden können und welche nach wie vor die Empathie, die Erfahrung und das Wissen echter HR-Expert*innen erfordern, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auch scheinbar administrative Aufgaben benötigen manchmal den direkten persönlichen Austausch. Unternehmen werden dazu übergehen, deutlicher zu definieren, welche Fragestellungen und Bereiche maschinenbezogene Fähigkeiten und welche menschliche Fähigkeiten erfordern. 2026 wird sich ein deutlicher Trend bemerkbar machen: Die verstärkte Integration von KI in den Personalabteilungen und gleichzeitig die permanente Überprüfung, welche Aufgabenbereiche zukünftig KI-gestützt erledigt werden sollen.

4. Führung neu denken – Managementpositionen verlieren an Attraktivität

Auch das verraten die Analysen von Culture Amp: 72 Prozent der Generation Z sind nicht an Führungspositionen interessiert. Die jungen Arbeitnehmenden bleiben lieber in ihren jeweiligen Rollen, manche entscheiden sich ganz bewusst gegen eine Managementkarriere. Der Reiz, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, nimmt insbesondere im Bereich des mittleren Managements ab: Diese Manager*innen fühlen sich zwischen den Erwartungen der Unternehmensführung und den Erwartungen ihres Teams oft unter starkem Druck. In der Folge könnte es im kommenden Jahr zu einer weiteren Abflachung der Hierarchien in den Unternehmen kommen, manche befürchten gar eine Rezession auf der Management- und Führungsebene. Gleichzeitig eröffnen sich Manager*innen durch den Einsatz von KI-Tools neue Möglichkeiten, ihren Einfluss zu vergrößern. Für jene Talente, die sich darauf einlassen, werden Führungspositionen dadurch zugänglicher und nachhaltiger. In Anbetracht dessen werden sich die Dynamiken in den Teams verändern. Unternehmen werden Führungsrollen zunehmend überdenken und ihre Manager*innen besser unterstützen, statt weitere einzustellen. Denn wenn weniger Menschen führen wollen, braucht es nicht mehr, sondern besser unterstützte Manager*innen.

5. Ambitionen und Leistungsbereitschaft wird außerhalb der Arbeitswelt ausgelebt

Ob berufliche Nebentätigkeit, Ehrenamt oder leidenschaftliches Hobby – immer mehr Mitarbeitende bringen Energie und Motivation für Tätigkeiten auf, die außerhalb ihrer regulären Arbeit liegen. Sie erkennen, dass sie ihre Stärken auch anderswo verwirklichen können. Dieser Trend hin zu mehr Kreativität, Leidenschaft und Erfüllung durch sinnvolle Tätigkeiten nach Feierabend und am Wochenende wird sich auch 2026 fortsetzen. Das Risiko für Unternehmen geht dabei über bloße Ablenkung hinaus: Bleiben angemessene Antworten im kommenden Jahr aus, wandern Ambitionen nach außen ab. Führung muss etwas Besseres anbieten: Die Chance 2026 liegt darin, den Hauptjob so zu gestalten, dass er sich wieder energiegeladen, kreativ und investitionswürdig anfühlt.

Fazit

Die Strömungen und Entwicklungen in der HR-Welt bringen einen fortdauernden Wandel mit sich. Gespannt blicken die Personalabteilungen auf die für 2026 vorgesehene nationale Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie der EU (EU Pay Transparency Directive and Equal Pay). Die weitreichendsten Veränderungen verursacht aber der Einzug der KI in die Arbeits- und Lebenswelt der Mitarbeitenden. Dies wirft unablässig neue Fragen auf: Droht der Talentepool zu versiegen, wenn Aufgaben für Berufseinsteiger*innen von KI übernommen werden und sie infolgedessen keine Erfahrung aufbauen können? Wird sich die Belegschaft eines Unternehmens früher oder später in KI-resistente und KI-affine Gruppen aufspalten? Die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen im Unternehmen, die datengestützte Strategien erfordern.

Der Autor Dr. Arne Sjöström ist Regional Director, People Science EMEA bei Culture Amp mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie und angewandte Forschung.

KI und Selbstreflexion: Was macht KI mit dir?

Wie du innovative KI-Technologie und persönliche Entwicklung strategisch geschickt kombinierst, um dein Start-up nachhaltig zu skalieren.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Wachstumsbooster. Doch wer dabei nur auf Technik setzt, lässt ein entscheidendes Potenzial ungenutzt – die eigene persönliche Entwicklung. Warum es gerade die Verbindung aus KI und Selbstreflexion ist, die Gründer*innen und Start-ups langfristig erfolgreich macht, liest du hier.

Gründen bedeutet, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Wer ein Start-up aufbaut, bewegt sich im Spannungsfeld von Vision und Verantwortung. Geschäftsmodell, Finanzierung, Teamführung, Produktentwicklung – all das passiert meist parallel und unter enormem Zeitdruck. Technologie wird dabei oft als Hebel gesehen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Und das stimmt: Tools, die auf KI basieren, können Prozesse automatisieren, Muster erkennen, Kund*innenbeziehungen vertiefen. Doch Technik allein garantiert keinen Erfolg. Entscheidend ist, wer sie wie einsetzt. Und hier kommt ein oft unterschätzter Faktor ins Spiel: der/die Gründer*in selbst mit den Mustern seiner/ihrer Persönlichkeit.

Jede einzelne Erfahrung, die die Marke rund um eine(n) Gründer*in prägt, kann niemals von einer KI erzeugt werden. Diese kann im zweiten Schritt sachlich analysieren, wie Erlebnisse für zukünftige Prozesse genutzt werden, die dazugehörigen Werte oder Ängste aber stecken in der Person selbst als Fundament.

Markenkern, Werte und Identität – das unsichtbare Fundament des Erfolgs

Jede Marke beginnt mit einer Geschichte, und diese umfasst den Menschen als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen, Werte und Überzeugungen der Gründer*in formen den Kern eines Start-ups weit vor dem ersten Pitchdeck. Während KI dabei helfen kann, diese Identität greifbar zu machen, zu analysieren oder in die Kommunikation zu übersetzen, erzeugen kann sie diese nicht.

Gerade in der frühen Phase entscheidet nicht nur das Produkt über den Erfolg, sondern die Haltung dahinter: Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte prägen die Entscheidungen? Welches Bedürfnis treibt den/die Gründer*in auch jenseits der KPIs an? Eine klare Positionierung entsteht nicht im Workshop, sondern im inneren Prozess. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die hier als Kompass dient:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Was darf sich nie ändern, selbst wenn wir skalieren?

- Was wäre ein Deal, den ich nie eingehen würde – egal wie lukrativ er erscheint?

Wer diesen Markenkern kennt, trifft strategische Entscheidungen konsistenter, kommuniziert authentischer und baut Vertrauen bei Investor*innen, Mitarbeitenden und Kund*innen auf. Und erst dann lohnt sich der Einsatz von KI wirklich, um diese klare Positionierung zum Beispiel zu verstärken, nicht aber zu ersetzen.

KI – mehr als nur Effizienzmaschine

KI hat längst ihren Platz in der Start-up-Welt gefunden. Vom Recruiting über Sales bis hin zum Customer Support. KI-gestützte Tools erleichtern die Arbeit und verschaffen jungen Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile:

- Automatisierung: Mithilfe von KI lassen sich zeitintensive Prozesse wie Terminplanung, Rechnungsstellung oder E-Mail-Korrespondenz automatisieren. Das schafft Raum für strategische Aufgaben.

- Personalisierung: Wer seine Kund*innen wirklich verstehen will, profitiert von datenbasierten Insights. KI hilft dabei, Verhalten zu analysieren, Bedürfnisse vorherzusagen und Inhalte gezielt auszuspielen.

- Recruiting: Im „War for Talents“ zählt Geschwindigkeit, ergänzend aber unbedingt auch Qualität. KI-Tools unterstützen dabei, Bewerber*innen effizient zu sichten und unbewusste Bias zu reduzieren.

Richtig eingesetzt, ermöglicht KI mehr Fokus, schnellere Iterationen und datengestützte Entscheidungen. Aber genau hier beginnt auch das Problem: Technologie kann nur das verstärken, was ohnehin vorhanden ist oder eben (noch) nicht.

Selbstreflexion – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Gründer*innen stehen täglich vor Entscheidungen mit Tragweite. Doch unter Druck, Unsicherheit und Wachstumsschmerz wird oft reaktiv gehandelt statt reflektiert geführt. Genau hier setzt Selbstreflexion an. Wer sich seiner Stärken, Muster und blinden Flecken bewusst ist, trifft bessere Entscheidungen – für sich, das Team und das Unternehmen. Selbstreflexion ist kein esoterisches Extra, sondern ein pragmatisches Führungsinstrument. Einige wirkungsvolle Methoden:

- Regelmäßige Selbstchecks: Was hat in dieser Woche funktioniert und warum? Was nicht? Was sagt das über meine Prioritäten aus?

- Feedback aktiv einholen: nicht nur von Mitgründer*innen oder Coaches, sondern auch vom Team. Nicht defensiv reagieren, sondern neugierig auf das Feedback sein.

- Mentoring und Coaching: Externe Sparringspartner*innen helfen, Perspektiven zu erweitern und Denkfehler zu entlarven.

- Reflexionstools nutzen: vom (digitalen) Journal bis zur strukturierten Entscheidungsanalyse gibt es einfache Hilfsmittel, die Klarheit schaffen.

Wer bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, entwickelt nicht nur sich, sondern auch sein Start-up weiter. Denn Führung beginnt nicht mit der Verantwortung für andere, sondern mit der Verantwortung für sich selbst.

Die Synergie – wenn KI auf Selbstreflexion trifft

Die wirklich erfolgreichen Gründer*innen sind nicht entweder Tech-Expert*innen oder People-Leader*innen. Sie verbinden beides. Sie nutzen KI, um operative Exzellenz zu schaffen und reflektieren gleichzeitig, wie sie führen, entscheiden, kommunizieren. Diese Kombination erzeugt eine Form von unternehmerischer Klarheit, die sowohl innovativ als auch resilient ist.

KI kann Erkenntnisse liefern. Aber nur, wer sie richtig einordnet, profitiert davon. Selbstreflexion schafft den Raum, um mit Technologie sinnvoll umzugehen. Umgekehrt kann KI helfen, Reflexionsprozesse zu unterstützen, etwa durch gezielte Feedback-Auswertung oder datengestützte Teamanalysen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Start-up im HR-Tech-Bereich nutzt KI, um Kund*innenfeedback in Echtzeit zu analysieren. Gleichzeitig reflektieren die Gründer*innen wöchentlich im Führungsteam, welche Learnings daraus für Produkt und Kommunikation folgen und welche persönlichen Muster sie bei sich selbst erkennen. Diese Kombination aus technologischem Blick nach außen und menschlichem Blick nach innen führt dazu, dass das Unternehmen nicht nur schneller wächst, sondern dabei auch klar bleibt.

Skalierung braucht Klarheit in der Technik und im Kopf

Start-ups, die skalieren wollen, müssen effizient sein, gleichzeitig aber auch fokussiert, werteorientiert und anpassungsfähig. KI ist dabei ein mächtiges Werkzeug. Doch ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion bleibt sie oft bloß ein weiteres Tool im Tech-Stack.

Deshalb gilt: Die Kombination aus klugem KI-Einsatz und bewusster persönlicher Entwicklung ist kein Luxus, sondern unternehmerische Notwendigkeit. Wer beides ernst nimmt, schafft ein Unternehmen, das nicht nur wächst, sondern dabei auch „gesund“ bleibt.

Die Autorin Lea Baptista ist Geschäftsführerin der GG Consulting Agency und unterstützt Unternehmer*innen, Führungskräfte und Teams dabei, ihren Führungsstil klar zu definieren, Selbstreflexion als Werkzeug zu nutzen und authentisch erfolgreich zu sein.

Report: Quantencomputing

Wir sind Zeug*innen einer Transformation, die nicht nur die Tech-Branche nachhaltig beeinflussen wird: Quantencomputing und die dazugehörigen Start-ups haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und Probleme lösen, grundlegend zu verändern.

Quantencomputing (QC) ist ein hochinnovatives Feld der Informatik und Physik, das die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Datenverarbeitung und -analyse auf eine Weise zu leisten, die mit klassischen Computern nicht möglich ist. Während klassische Computer Informationen in Form von Bits verarbeiten, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, verwenden Quantencomputer Quantenbits oder Qubits. Diese Qubits können sich in einem Zustand der Überlagerung befinden, was bedeutet, dass sie gleichzeitig 0 und 1 darstellen können. Dies ermöglicht es Quantencomputern, komplexe Berechnungen viel schneller durchzuführen als ihre klassischen Pendants.

Herausforderungen

Trotz des enormen Potenzials stehen Forschende und Unternehmen vor vielen Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die sog. Dekohärenz, ein Phänomen, bei dem die Quanteninformation durch Wechselwirkungen mit der Umgebung verloren geht. Um stabile und fehlerfreie Quantenberechnungen durchzuführen, müssen Qubits in einem kontrollierten Zustand gehalten werden, was technisch äußerst anspruchsvoll ist.

Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Während einige Prototypen von Quantencomputern bereits existieren, stellt der Bau von Systemen mit einer ausreichenden Anzahl von Qubits, um praktische Probleme zu lösen, eine erhebliche technische Herausforderung dar.

Trends

In den letzten Jahren ist ein zunehmender Fokus auf hybride Ansätze zu verzeichnen, bei denen Quantencomputer in Kombination mit klassischen Computern eingesetzt werden, um spezifische Probleme zu lösen. Diese hybriden Systeme nutzen die Stärken beider Technologien und bieten eine praktikable Lösung für viele aktuelle Herausforderungen.

Zudem ist eine wachsende Zusammenarbeit zwischen akademischen Institutionen, großen Tech-Unternehmen und Start-ups zu beobachten. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um Wissen und Ressourcen zu bündeln und die Entwicklung von QC-Technologien voranzutreiben. Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft investieren erheblich in Quantenforschung und -entwicklung und bieten Plattformen für Entwickler*innen und Forschenden an, um ihre eigenen Quantenalgorithmen zu testen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von QC-Diensten über die Cloud. Unternehmen und Forschende können nun auf Quantencomputer zugreifen, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Dies senkt die Eintrittsbarrieren und ermöglicht es einer breiteren Palette von Nutzenden, die Möglichkeiten des QCs zu erkunden.

Die Rolle von Start-ups

Start-ups spielen hierbei mit neuen Ideen und Ansätzen eine entscheidende Rolle als Innovatoren und konzentrieren sich zumeist auf spezifische Anwendungen des QCs, sei es in der Materialwissenschaft, der Medikamentenentwicklung, der Lieferkettenlogistik oder der Optimierung komplexer Systeme u.a. in der Finanzwelt.

Die 2024 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlichte Studie „Quantencomputing – Markt, Zugang, Perspektiven“ zeigt: Die Zahl der Start-ups zur Entwicklung von Anwendungssoftware stieg in den letzten Jahren stetig, wobei hardwarespezifische Systemsoftware vorrangig von den Hardwareentwickler*innen selbst bereitgestellt wird. Entfielen im Zeitraum von 2002 bis 2018 weltweit noch rund 58 Prozent der kumulierten Gründungen auf Software- oder Service-zentrierte Start-ups und 42 Prozent auf Hardware- bzw. Komponenten-fokussierte Start-ups, waren es im Zeitraum 2018 bis 2022 rund 74 Prozent mit Fokus auf Software und Services sowie 26 Prozent mit Fokus auf Hardware und Komponenten.

Von weltweit über 150 Start-ups fokussiert sich dabei etwa ein Drittel auf die Entwicklung von Systemsoftware und zwei Drittel auf die Entwicklung von Anwendungssoftware. Deutschland belegt dabei mit knapp 20 Start-ups im Jahr 2023 Platz drei im internationalen Vergleich, hinter den USA und Kanada. Damit hat sich Deutschland als ein Hotspot für QC-Start-ups etabliert.

Deutsche QC-Start-ups mischen ganz vorne mit

Deutsche QC-Start-ups sind oft noch in der Entwicklungsphase, die Gründer*innen kommen meist aus Forschung und Wissenschaft, und ihre Geschäftsmodelle konzentrieren sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Hardware, Mikroskopen oder Cloud-basierten QC-Diensten.

Als weltweit erstem Unternehmen ist es dem 2018 gegründeten Start-up kiutra, einem Spin-off der Technischen Universität München, gelungen, eine dauerhafte magnetische Kühlung für Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts zu entwickeln. Statt auf Quantencomputer oder QC-Software, setzen die Gründer Alexander Regnat, Jan Spallek, Tomek Schulz und Christian Pfleiderer auf vollautomatische, äußerst wartungsarme und gut skalierbare Kühlungslösungen, die den Betrieb von Quantentechnologien im industriellen Maßstab ermöglichen.

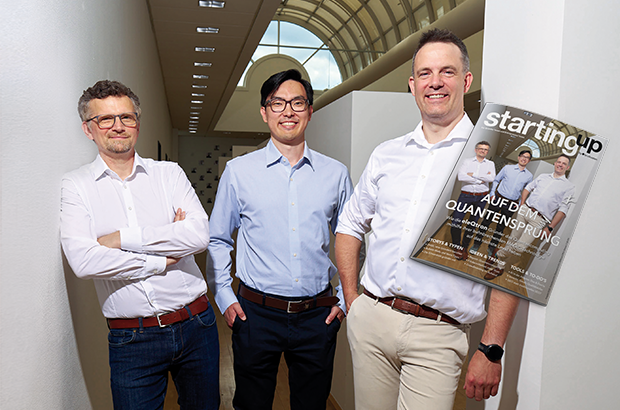

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Eva Helmeth: Mutig neue Wege gehen

Eva Helmeth (44) ist die Gründerin und CEO von MON COURAGE – einer Naturkosmetikmarke, die Hautpflege für unterwegs neu denkt. Die Anthropologin und Heilpflanzenexpertin lebt als moderne Nomadin und reist um die Welt, um die besten pflanzlichen Wirkstoffe zu finden. Im Juni 2025 pitchte Eva in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Mehr dazu im Interview.

Eva, was hat dich dazu bewogen, in der VOX-Gründer*innen-Show „Die Höhle der Löwen“ mitzumachen?

In meinem Freundeskreis hörte ich seit 2020: „Du musst deine Hautpflege-Sticks unbedingt bei DHDL vorstellen.“ Ich wollte mir damit aber Zeit lassen. So ein Format kann ein gewaltiger Katalysator sein. Es kann dich nach vorne katapultieren – oder dich überrollen, wenn du noch nicht bereit bist. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann zum richtigen Zeitpunkt.

Wie hast du diesen für dich richtigen Zeitpunkt definiert?

Ich habe drei Jahre lang bewusst gewartet. Für mich war entscheidend, dass MON COURAGE kein reines Ideenprojekt mehr war, sondern auf eigenen Beinen steht. Ich wollte Erfahrungswerte mitbringen – in der Produktion, im Vertrieb, im Feedback der Kundinnen und Kunden. Der richtige Zeitpunkt hieß für mich konkret, getestete Produkte, etablierte Marketingkanäle und eine solide Lieferkette vorweisen zu können. Als all das stand, war klar: Jetzt oder nie – denn jetzt sind wir stabil genug, um eine Welle wie DHDL reiten zu können.

Wie war zu diesem Zeitpunkt deine Haltung zu DHDL?

Ich habe die Sendung vorher ehrlich gesagt nie geschaut. Es kursierten Geschichten von Durchbrüchen bis hin zu absoluten Pleiten. Ich habe es als Chance gesehen, meine Geschichte zu erzählen und damit einen Investor oder eine Investorin zu überzeugen der bzw. die wirklich zu MON COURAGE passt. Mir war klar, dass es im Fernsehen in erster Linie um Unterhaltung geht. Als Nomadin, die ihr Kosmetikunternehmen aufbaut während sie weltweit nach Rohstoffen sucht, habe ich genügend Geschichten auf Lager. Das hat mir geholfen, ganz ohne Erwartungsdruck in die Aufzeichnung zu gehen.

Was waren für dich die wichtigsten Learnings aus dem Bewerbungsprozess?

Ich war gerade auf den Philippinen auf der Suche nach passenden Kokosölproduzenten, als ich das erste Gespräch mit der Produktionsfirma führte. Nachdem ich bisher nur Ölraffinerien gefunden hatte, die teils schimmliges Kokosfleisch verarbeiteten, war ich kurz davor, die Suche abzubrechen. Doch plötzlich tat sich eine neue Fährte auf. Ich erzählte von dieser Odyssee – und sie waren begeistert.

Ich habe dabei vor allem eines gelernt: Menschen lieben echte Geschichten. Und die besten Geschichten entstehen nicht am Schreibtisch, sondern da draußen – bei echten Begegnungen, im echten Leben

Wie hast du dann die TV-Show bzw. Aufzeichnung erlebt?

Als die Zusage kam, war ich in einem kleinen Dorf in Sri Lanka. „Eva, du bist genommen. Hast du nächsten Mittwoch Zeit?“ Drei Tage später landete ich in Deutschland – und hatte so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung. Aber vielleicht war genau das mein Glück: Mein Pitch war dadurch pur, lebendig, ungefiltert. Ich hatte richtig Lust auf den Dreh. Die Interviews backstage waren ein schöner Auftakt, die Aufregung hinter dem Tor unvergesslich. Als ich dann vor den Löwen stand, war ich fokussiert und klar. Sie waren wirklich sehr höflich und interessiert, kein Gebrüll, kein Zerfleischen – vielleicht doch eher Stubentiger?

Einige „Löwen“ haben deinen Lebensstil als Nomadin infrage gestellt. Wie lässt sich denn ein wachsendes Unternehmen führen, wenn du selbst in der Welt unterwegs bist?

Ich verstehe den Reflex – klassische Unternehmensführung sieht anders aus. Aber MON COURAGE ist kein klassisches Unternehmen. Unser ganzes Konzept basiert auf echter Verbindung: zu den Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen, und zu den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte nutzen. Gerade weil ich unterwegs bin, lerne ich die Menschen kennen, die hinter unseren Zutaten stehen. Ich sehe, unter welchen Bedingungen produziert wird, kann direkt und fair einkaufen, neue Ideen entwickeln und Innovationen frühzeitig aufspüren.

Remote zu arbeiten heißt nicht, abwesend zu sein. Im Gegenteil: Ich bin im täglichen Austausch mit meinem Team, wir arbeiten digital und gleichzeitig sehr eng zusammen. Mein Lebensstil erfordert klare Kommunikation, Vertrauen und Teamkolleginnen, die diese Freiheit schätzen. Aber genau das ist ja MON COURAGE: mutig neue Wege gehen.

EU AI Act: Status quo

Recht für Gründer*innen: der EU AI Act. Wo stehen wir in Sachen Umsetzung? Was Gründer*innen und Start-ups jetzt wissen müssen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt schon heute Geschäftsmodelle, Investitionsentscheidungen und die Arbeitswelt. Mit der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act, im Folgenden AI Act) wurde im Frühjahr 2024 der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für den Einsatz von KI verabschiedet. Inzwischen sind die ersten Regelungen in Kraft getreten. Für Gründer*innen und Start-ups bedeutet das nicht nur zusätzliche Pflichten, sondern auch Chancen, sofern sie sich rechtzeitig vorbereiten.

Überblick: Der AI Act

Die Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko für Grundrechte oder Sicherheit, desto strenger die Anforderungen. Auf der untersten Stufe stehen KI-Systeme, die keinerlei Vorgaben erfüllen müssen, solange sie nicht in verbotene Anwendungsfälle fallen. An der Spitze der Regulierungspyramide befinden sich die sogenannten HochrisikoSysteme, also etwa Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, in kritischer Infrastruktur oder bei biometrischen Verfahren. Viele Tools aus dem HR-Bereich fallen darunter.

Daneben bestehen besondere Pflichten für sogenannte Generative KI beziehungsweise General Purpose AI, eingeführt, also große Modelle, die viele Anwendungen treiben und „systemische Risiken“ entfalten können.

Wichtig ist zu wissen, dass die Vorgaben schrittweise gelten. Bereits seit dem 2. Februar 2025 sind bestimmte Praktiken ausdrücklich verboten – zum Beispiel das Social Scoring von Bürger*innen, die flächendeckende Emotionserkennung in Schulen oder am Arbeitsplatz sowie das unkontrollierte Sammeln biometrischer Daten. Wer damit noch experimentiert, bewegt sich schon jetzt im rechtswidrigen Raum.

Seit dem 2. August 2025 gelten außerdem die ersten Pflichten für Anbieter*innen von generativen Modellen. Sie müssen unter anderem Transparenzberichte veröffentlichen und Angaben zu den verwendeten Trainingsdaten machen. Für Modelle, die bereits vor Inkrafttreten am Markt waren, gibt es eine Übergangsfrist bis 2027. Für viele Unternehmen, die solche Modelle nutzen oder in Produkte einbetten, bedeutet das, genau hinzuschauen, welche Informationen von den Modellanbieter*innen zur Verfügung gestellt werden. Sonst können eigene Transparenzpflichten womöglich nicht erfüllt werden.

Noch weiter in der Zukunft liegen die Vorschriften für Hochrisiko-Systeme. Diese greifen ab 2. August 2026 und verlangen ein umfassendes Risikomanagement, eine strenge Qualität der Trainingsdaten, eine lückenlose Protokollierung und eine Konformitätsbewertung, bevor ein Produkt überhaupt in Verkehr gebracht werden darf. Für Hochrisiko-KI, die in ohnehin streng regulierten Produkten steckt, zum Beispiel in Medizinprodukten, gilt eine verlängerte Frist bis 2027.

Konformitätsbewertung heißt vor allem Risikobewertung, welche die Anbieter*innen oder Betreiber*innen selbst durchführen müssen. Eine solche „regulierte Selbstregulierung“ ist ein klassisches Merkmal einer solchen klassischen Produktregulierung und Marktüberwachung.

Was fehlt? Guidance und Governance

Noch herrscht allerdings an vielen Stellen Unsicherheit. Zwar hat die EU-Kommission schon erste Leitlinien veröffentlicht, etwa zur Definition von KI-Systemen oder zu den verbotenen Praktiken. Auch für Anbieter*innen generativer KI gibt es inzwischen ein detailliertes Dokumentationsmuster. Noch fehlen allerdings die angekündigten Handreichungen für die Einstufung und Risikobewertung von Hochrisiko-Systemen, die bis Februar 2026 folgen und praktische Beispiele enthalten sollen. Bis dahin bleibt nur, sich für die Bewertung an bestehenden internationalen Standards zu orientieren, zum Beispiel an den Normungsprojekten der Europäischen Komitees für Normung und für elektrotechnische Normung.

Auf Unionsebene entstehen parallel die neuen Governance-Strukturen. Das AI Office innerhalb der Kommission ist bereits aktiv und koordiniert die Umsetzung. Das AI Board, ein Gremium der Mitgliedstaaten, tagt regelmäßig und stimmt Vorgehensweisen ab. Ein wissenschaftliches Panel unabhängiger Expert*innen wurde im Frühjahr eingerichtet, und das Advisory Forum, das die Perspektive von Unternehmen und Zivilgesellschaft einbringen soll, befindet sich gerade in der Bewerbungsphase. Auch die geplante EU-Datenbank für Hochrisiko-Systeme existiert bisher nur auf dem Papier. Ab 2026 müssen Anbieter*innen ihre Systeme dort registrieren; die Plattform selbst wird jedoch gerade erst aufgebaut.

Und wo steht Deutschland?

Auch hierzulande hakt es noch etwas. Eigentlich hätten die Mitgliedstaaten bis 2. August 2025 ihre Marktüberwachungsbehörden benennen müssen. Ein Entwurf für das deutsche Umsetzungsgesetz sieht die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsicht vor, doch die formale Benennung ist noch nicht erfolgt. Klar ist, dass die Bundesnetzagentur die Rolle der Notifizierungsbehörde übernimmt, also für die Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen zuständig ist. Zudem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für KI, das die Arbeit von Bund und Ländern koordinieren soll.

Reallabore

Ein Bereich, der für KI-Entwickler*innen besonders interessant ist, sind KI-Reallabore, also sichere Testumgebungen, in denen neue Anwendungen unter Aufsicht erprobt und darauf geprüft werden können, ob sie den rechtlichen Rahmen einhalten. Bis zum Sommer 2026 müssen die Mitgliedstaaten mindestens ein solches Reallabor einrichten. Deutschland hat im Mai 2025 ein erstes Pilotprojekt in Hessen gestartet, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und der Bundesdatenschutzbeauftragten. Hier werden reale Unternehmensfälle durchgespielt, um Abläufe und Bedarfe besser zu verstehen. Solche Projekte können eine wertvolle Möglichkeit sein, mit den Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.

Reaktionen

Der AI Act wird zwar kritisch diskutiert, im Grundsatz aber breit akzeptiert. Gerichtliche Klagen direkt gegen die Verordnung gibt es bislang nicht. In der juristischen Literatur überwiegt die Zustimmung zur Zielrichtung. Kritisiert werden vor allem die Komplexität und die noch offenen Fragen bei der praktischen Umsetzung. Streitpunkte finden sich eher außerhalb der Verordnung bei der Frage, ob Trainingsdaten urheberrechtlich geschützt sind oder wie personenbezogene Daten für KI genutzt werden dürfen.

Die Industrie zeigt ein gemischtes Bild. Viele große Anbieter*innen – von Google über OpenAI bis Mistral – haben einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Andere, wie etwa Meta, haben sich bewusst dagegen entschieden. Man muss sich also darauf einstellen, dass je nach Anbieter*in sehr unterschiedliche Informationen und Compliance-Nachweise verfügbar sind.

Andererseits wirkt der AI Act bereits am Markt. In öffentlichen Ausschreibungen tauchen Modellklauseln auf, die auf die KI-Verordnung Bezug nehmen. Investor*innen fragen verstärkt nach Compliance-Prozessen, und Unternehmen beginnen, interne Strukturen für Risikomanagement und Dokumentation aufzubauen.

Im Vergleich zu Europa gibt es in den USA bislang nur freiwillige Standards. Die dort bei der Entwicklung und Anwendung von KI (angeblich) vorherrschende größere Freiheit wird zwar viel gerühmt. Einzelne Bundesstaaten wie Colorado arbeiten allerdings an eigenen regulierenden Gesetzen, die ab 2026 greifen sollen. Vielleicht ist es also ein Vorteil, dass europäische Start-ups früh Erfahrungen in einem regulierten Markt sammeln können.

Fazit

Der AI Act entfaltet bereits jetzt Wirkung, auch wenn viele Details erst in den kommenden Monaten geklärt werden. Daher gilt es, nicht abzuwarten, sondern jetzt eine eigene Roadmap zu entwickeln. Wer früh Prozesse für Risikomanagement, Transparenz und Governance etabliert, wird nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite sein, sondern auch Vertrauen bei Kund*innen und Investor*innen gewinnen.

Die EU hat ein klares Signal gesetzt: KI soll innovativ sein, aber auch sicher und vertrauenswürdig. Für Start-ups ist das eine Herausforderung – aber auch eine Chance, sich von Anfang an professionell aufzustellen und den Markt aktiv mitzugestalten.

Der Autor Dr. Daniel Michel, LL.M. ist als Rechtsanwalt im Bereich IT/IP/Technologie tätig und betreibt seit 2018 mit DATA LAW COUNSEL seine eigene Rechtsberatung im Raum München

Luxusuhren: Darum ist es sinnvoll, Preise zu vergleichen

Entdecken Sie, warum sich der Preisvergleich bei Luxusuhren lohnt. Sparen Sie beim Online-Kauf.

Preisvergleiche bei Luxusuhren lohnen sich durch erhebliche Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Händlern, die mehrere hundert bis tausend Euro betragen können. Diese Unterschiede entstehen hauptsächlich durch verschiedene Kostenberechnungen und unterschiedliche Margenstrategien der Anbieter. Während manche Händler auf Premium-Service setzen, bieten andere günstigere Preise durch schlankere Betriebsstrukturen. Besonders bei begehrten Modellen von Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet variieren die Preise stark zwischen den Anbietern. Ein gründlicher Preisvergleich kann daher zu beträchtlichen Einsparungen von bis zu 30 Prozent führen. Gleichzeitig hilft er dabei, den tatsächlichen Marktwert einer Luxusuhr präzise zu ermitteln. Die Investition in eine hochwertige Armbanduhr rechtfertigt den Aufwand für einen detaillierten Vergleich verschiedener Anbieter vollständig. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf man achten sollte.

Zwischen den einzelnen Händlern existieren teilweise deutliche Preisunterschiede

Konkrete Beispiele verdeutlichen das Sparpotenzial beim Uhrenkauf: Spezialisierte Händler bieten permanent Armbanduhren mit Rabatten von mehreren tausend Euro unter dem Neupreis an. Diese deutlichen Preisvorteile entstehen durch unterschiedliche Beschaffungswege, Lagerbestände und Verkaufsstrategien der Anbieter. Plattformen wie Watchy24.de ermöglichen es, diese Preisunterschiede transparent zu vergleichen und das beste Angebot zu identifizieren. Während Boutiquen oft Listenpreise verlangen, können autorisierte Händler erhebliche Rabatte gewähren. Online-Händler profitieren von geringeren Betriebskosten und geben diese Kostenvorteile häufig an Kunden weiter.

Besonders bei limitierten Editionen oder seltenen aktuellen Modellen können die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern deutlich ausfallen und eine sorgfältige Recherche rechtfertigen.

Internationale Preisunterschiede und Währungseffekte: Worauf sollte man achten?

Länderspezifische Preisdifferenzen bei Luxusuhren ergeben sich aus verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren. Währungsschwankungen beeinflussen die Preisgestaltung deutlich, besonders bei hochwertigen Herstellern aus der Schweiz, die – ebenso wie viele Start-Ups – verstärkt darauf achten, ein hohes Maß an Markenschutz zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze zwischen den Ländern wirken sich direkt auf die Listenpreise aus. So liegt die Mehrwertsteuer in Deutschland bei 19 Prozent, während sie in der Schweiz und in einigen anderen Ländern deutlich niedriger ist.

Außereuropäische Märkte wie Hongkong oder Singapur bieten teilweise deutlich günstigere Preise, wobei Import- und Zollbestimmungen unbedingt zu beachten sind. Ein internationaler Preisvergleich kann erhebliche Kostenvorteile offenbaren, setzt jedoch Kenntnisse über Garantie- und Servicebedingungen voraus.

Lohnt es sich, auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten?

Der Gebrauchtmarkt für Luxusuhren bietet Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent bei meist stabiler Wertentwicklung. Hochwertige Marken behalten auch als gebrauchte Modelle eine hohe Werterhaltungsrate von durchschnittlich 70 bis 80 Prozent. Plattformen für den Second-Hand-Handel verfügen über umfangreiche Bestände mit detaillierten Zustandsbeschreibungen.

Gebrauchte Luxusuhren werden häufig professionell aufbereitet und einer Qualitätsprüfung durch Fachbetriebe unterzogen. Die Wertstabilität macht den Gebrauchtmarkt zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Sammler. Seltene oder nicht mehr produzierte Modelle können sogar an Wert gewinnen. Die transparente Preisgestaltung ermöglicht fundierte Vergleiche und realistische Einschätzungen bei deutlich geringeren Anschaffungskosten.

Expertise als wichtiger Faktor für den Kauf einer Luxusuhr

So gut wie jeder hat individuelle Vorstellungen davon, was er sich gönnen möchte. Manche träumen davon, als digitaler Nomade die Welt zu sehen, andere möchten sich irgendwann eine Luxusuhr leisten können.

Daher ist es wichtig, sich zunächst über die eigenen Ansprüche klar zu werden. Falls die Wahl auf die Luxusuhr fällt, gilt: Die Authentizitätsprüfung bildet die Grundlage für sichere Transaktionen im Luxusuhrenmarkt und beeinflusst maßgeblich die Preisgestaltung. Erfahrene Fachhändler verfügen über spezialisierte Prüfverfahren wie Seriennummern-Checks, Analyse von Werkscodes und Materialuntersuchungen.

Zertifikate, Originalverpackungen und Servicedokumente erhöhen die Glaubwürdigkeit und den Wert einer Uhr erheblich. Experten bewerten den Zustand des Uhrwerks, die Originalität der Komponenten sowie die historische Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Uhrmachern minimiert Risiken beim Kauf hochwertiger Zeitmesser.

Seriöse Händler bieten Echtheitsgarantien und übernehmen die Haftung für die Authentizität ihrer Angebote.

Ein Ausblick auf die (mögliche) langfristige Wertentwicklung

Ein fundierter Preisvergleich bei Luxusuhren zahlt sich oft langfristig über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren durch bessere Investitionsentscheidungen aus. Die Analyse großer Mengen weltweiter Angebote ermöglicht realistische Markteinschätzungen und das Erkennen von Trends bei renommierten Marken. Erfolgreiche Sammler berücksichtigen sowohl aktuelle Preise als auch die historische Wertentwicklung ihrer Wunschmodelle.

Die Nutzung professioneller Vergleichsplattformen und eine regelmäßige Marktbeobachtung helfen, Risiken zu minimieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu maximieren. Internationale Preisunterschiede sowie der Gebrauchtmarkt bieten zusätzliche Einsparpotenziale für informierte Käufer. Langfristig profitieren Sammler von fundiertem Markt-Know-how bei zukünftigen Käufen und Verkäufen ihrer Luxusuhren-Kollektion.

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität

In jüngster Zeit interessieren sich immer mehr Fachleute für die Optimierung von Gebäudehüllen und deren lichttechnische Eigenschaften. Passende Lösungen entstehen unter anderem durch hochwertige Tageslichtsysteme, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht von Vorteil sind. Dabei wird den Bewohnern oder Nutzern eine angenehme, gleichmäßige Belichtung geboten, ohne dass sie von übermäßigem Wärmeeintrag oder blendendem Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Neben der visuellen Wirkung zählt hier auch die thermische Performance: Ein strukturiertes Vorgehen bei der Auswahl von Filtern, Glasarten und Verschattungslösungen begünstigt ein stimmiges Raumklima, das einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort generiert.

Architektonische Vielfalt dank Tageslicht

Die Integration von Fenstern, Oberlichtern und transparenten Fassadenelementen ermöglicht eine außergewöhnliche Flexibilität in der Raumgestaltung. Spezialisierte Fachleute beschäftigen sich mit Tageslichtarchitektur, um neue Wege zu eröffnen, Lichtstreuung und -lenkung auf innovative Art zu realisieren. Nicht zuletzt profitieren junge Unternehmen davon, wenn sie derartige Belichtungsaspekte geschickt einsetzen und im Rahmen ihres Marketing-Konzepts die Attraktivität ihrer Räumlichkeiten sichtbar hervorheben. Hohe Räume, diverse Lichtquellen und die gezielte Einbindung von Fassadenelementen geben Bauherren die Möglichkeit, sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen und ein stimmiges, einladendes Gesamtbild zu erschaffen.

Energieeffizienz und Gesundheit

Wer auf eine durchdachte Tageslichtplanung setzt, profitiert von einer gewinnbringenden Symbiose aus ökologischem und ökonomischem Mehrwert. Die angemessene Einbindung von Sonnenstrahlen reduziert künstliche Beleuchtung und kann durch sinnvolle Bauphysik -Konzepte auch den Heiz- und Kühlaufwand minimieren. Gleichzeitig enden die Vorzüge nicht bei nachhaltig niedrigen Energiekosten: Studien legen nahe, dass natürliches Licht das Wohlbefinden fördert und geistige Prozesse positiv beeinflussen kann. Indem Räume gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet werden, profitieren Angestellte oder Bewohner von einer entspannten Atmosphäre, die Stress mindert und Konzentration steigert. Darüber hinaus wirkt ein gutes Lichtkonzept stimmungsvoll und angenehm, was sich auf Motivation und Produktivität auswirken kann.

Materialauswahl und technologische Innovationen

Moderne Bauprojekte setzen häufig auf spezifische Gläser, Membranen und Metallkonstruktionen, um diffuses, aber dennoch ausreichendes Sonnenlicht zu gewinnen. Eine ausgeglichene Balance zwischen Wärmeschutz und Belichtungsintensität bedeutet für Investoren und Planer zugleich höhere Miet- oder Verkaufschancen. Wer in die Praxis blickt, stellt fest, dass sich die Materialinnovation stetig weiterentwickelt: Von mehrschichtigen Isoliergläsern bis hin zu smarten Beschichtungen ist das Angebot überaus reichhaltig. Diese Vielfalt erlaubt Bauherren, ein maßgeschneidertes Konzept zu wählen, das exakte Vorstellungen hinsichtlich Energieeffizienz, Komfort und Design berücksichtigt. Dabei ist die umfassende Beratung durch Spezialisten wesentlich, um jedes Detail zu perfektionieren.

Planungsaspekte für moderne Gebäude

Bei modernen Bauvorhaben lässt sich beobachten, dass Architektinnen und Architekten natürliche Lichtquellen bereits frühzeitig in die Entwürfe einbeziehen. Die Lichtführung, das Zusammenspiel von Ausrichtung und Verschattung sowie die räumlichen Proportionen sind nur einige Faktoren, die für das Gesamtergebnis entscheidend sind. Auch städtebauliche Gegebenheiten wie benachbarte Gebäude oder der vorhandene Baumbestand spielen eine Rolle. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, damit der Lichteinfall technisch und rechtlich harmonisch umgesetzt wird. Ein kompetentes Team aus Statikern, Bauphysikern und Designern gleicht diese Parameter untereinander ab.

Gestalterische Freiheit durch Tageslichtlösungen

Da Sonnenlicht eine natürliche Dynamik besitzt, verändert es sich abhängig von Tages- und Jahreszeit. Dieses Wechselspiel bietet Raum für gestalterische Experimente – etwa durch transparente Innenwände, gläserne Verbindungselemente oder spezielle Deckenaufbauten. Somit werden Lichtakzente geschaffen, die verschiedene Bereiche eines Raums hervorheben und ihm eine lebendige, wandelbare Gestalt verleihen. Ob industriell anmutende Lofts oder repräsentative Büroräume mit hellen Gemeinschaftsflächen: Die Anpassungsfähigkeit naturlichter Planungen erlaubt es, Konzepte zu entwickeln, die so einzigartig sind wie ihre Nutzer selbst. Gleichzeitig können Farben, Oberflächenstrukturen und Möblierung die Lichtwirkung verstärken oder abschwächen.

Inspirierende Beispiele aus der Gegenwart

Rund um den Globus existieren Bauwerke, deren Ausstrahlung wesentlich auf der klugen Verwendung von Tageslicht beruht. Museumsbauten, deren Ausstellungsräume großflächig mit Oberlichtern ausgestattet sind, erzeugen eine fast sakrale Atmosphäre. Ebenso gibt es Wohnbaufassaden, die durch neuartige Verglasungstechniken sowohl stilvoll als auch energieeffizient wirken. In vielen Ländern nimmt die öffentliche Hand aktiv Einfluss und fördert Projekte, die eine nachhaltige Lichtgestaltung ermöglichen. Auf diese Weise entsteht eine vielgestaltige Palette architektonischer Ausdrucksformen, bei denen ästhetische und gesundheitliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Künftige Baukonzepte werden das Zusammenspiel von Umweltschutz, Nutzungsflexibilität und gesundheitsfördernder Tageslichtgestaltung weiter ausbauen. Forschung und Praxis streben an, energieeffiziente Systeme mit noch intelligenteren Steuerungen zu verknüpfen und so den Lichteinfall in Echtzeit zu regulieren. Überdies ist zu erwarten, dass sich die Verbindung von wetterabhängigen Sensoren, automatisierter Beschattung und innovativen Materialien weiter professionalisiert – was Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver macht. So bleibt die Rolle des natürlichen Lichts auch in der kommenden Generation der Architektur ein beständiger Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Effizienz.

„Österreich hat einen langen Atem – und das zahlt sich im Bereich Applied AI aus“

Als führende Standorte in Sachen Künstliche Intelligenz liegen die USA und Asien auf der Hand, doch auch in Österreich gibt es eine vielfältige AI-Landschaft. Welche Vorteile der Standort für künstliche Intelligenz mit sich bringt und welche Rolle dabei Applied AI spielt, weiß Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO der EnliteAI.

Clemens Wasner ist Gründer des österreichischen Verbandes für Künstliche Intelligenz, AI Austria und CEO des Wiener Venture Studios EnliteAI. Der studierte Informatiker arbeitete über ein Jahrzehnt in Asien, bevor er 2017 EnliteAI gründete.

Herr Wasner, Sie kennen die AI-Szene aus erster Hand. Wie gut ist Österreich im internationalen Vergleich aktuell aufgestellt, wenn es um Applied AI geht?

Gemessen an seiner Größe steht Österreich erstaunlich gut da. Unsere AI–Landscape verzeichnet mittlerweile über 450 Unternehmen, die aktiv mit KI arbeiten – nicht nur Start-ups, sondern auch klassische Industrieunternehmen, Dienstleister und der öffentliche Sektor. Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen ist Österreich breit aufgestellt: Es gibt zahlreiche Corporates, die eigene Competence Center gegründet, Ausgründungen vorgenommen oder Lizenzmodelle für KI aufgebaut haben. Auch die Zahl der Inkubatoren und Corporate Venture Capitalisten ist beachtlich. Das Thema ist in der Realwirtschaft angekommen – und das nicht erst seit gestern. Bereits 2018 gab es hierzulande einen deutlichen Aufschwung. Im Bereich der Spitzenforschung sind wir ebenfalls stark: Mit drei sogenannten ELLIS-Hubs – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – gehören wir zur europäischen Spitze, gemessen an der Größe des Landes.

Sie sprechen beim Blick auf Österreich oftmals vom „AI-Standort mit langem Atem“. Was genau meinen Sie damit und was macht aus Ihrer Sicht einen exzellenten Standort für AI-Start-ups aus?

Der „lange Atem“ ist positiv gemeint und beschreibt das, was Österreich im Bereich Forschung & Entwicklung auszeichnet: kontinuierliche Investitionen, strategischer Weitblick und langfristige Förderstrukturen. Die Steiermark war lange OECD-Spitzenreiter bei F&E-Ausgaben, Wien verfügt über eine dichte Forschungslandschaft. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Österreich verfügt zudem über eine differenzierte Förderarchitektur, die alle TRL-Stufen abdeckt – von der Grundlagenforschung bis zur Markteintrittsunterstützung. Auch Clusterstrukturen spielen eine Rolle: In Life Sciences etwa gibt es in Wien und Graz funktionierende Ökosysteme, in denen zunehmend auch KI eine Rolle spielt. Diese Verankerung ermöglicht Planbarkeit, die gerade in technologieintensiven Bereichen entscheidend ist.

Zu den Schlüsselfaktoren einen erfolgreichen Standorts zählen Infrastruktur, Talent Pool und Anwendungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie hier derzeit die größten Hebel – und auch die größten Defizite – in Österreich?

Ein klarer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von Talenten: Wien zieht seit Jahren hochqualifizierte Developer aus dem osteuropäischen Raum an. Der AI-Fachkräftemangel ist hier weniger ausgeprägt als in anderen europäischen Hauptstädten. Hinzu kommt: Österreich bildet mehr AI-Absolventen aus, als die Wirtschaft derzeit absorbieren kann. Das schafft einen Bewerbermarkt, der gerade für Start-ups günstig ist. Auch Standortfaktoren wie Lebensqualität und erschwingliche Mieten machen zum Beispiel die Hauptstadt Wien attraktiv. Als Besonderheit sehe ich zudem den aktiven Zugang der Stadt: Wien versteht sich als First Client für KI-Anwendungen, etwa in der Analyse von Geodaten, IoT oder der Digitalisierung von Baueinreichprozessen. Hier ist wesentlich mehr Offenheit für politische Vergabe zu finden als in anderen Ländern. Weniger stark ist Wien in der Spitzenforschung vertreten, hier liegt Linz mit der JKU vorn. Aber man kann als kleines Land nicht alles abdecken – und sollte dort Schwerpunkte setzen, wo bestehende Stärken ausbaubar sind.

Was war der Gründungsimpuls für EnliteAI und wie ist Ihr Venture Studio heute aufgestellt?

Ich kam 2016 nach zehn Jahren in Asien zurück nach Österreich. In China und Japan war KI allgegenwärtig, ein regelrechter Hype. Zurück in Europa herrschte Funkstille – das war ein Kulturschock. Ich wollte dem Thema hierzulande Schub geben: 2017 gründete ich den Verband AI Austria und kurz darauf EnliteAI. Unsere Erkenntnis aus früheren Projekten zeigte, dass viele Unternehmen gute Ideen, aber keine Ressourcen zur Umsetzung hatten. Daraus entstand das Venture Studio: Wir entwickeln Prototypen gemeinsam mit Unternehmen und gründen darauf spezialisierte Start-ups. Aktuell sind wir 20 Personen und verfolgen zwei Themen – Detekt, das sich auf den Bereich Mobile Mapping spezialisiert hat, und ein weiteres im Stromnetzmanagement. Mit EnliteAI möchten wir künftig weitere Projekte unterstützen und bereiten dafür eine Dual-Entity-Struktur mit einem eigenen Fonds vor. Ziel ist es, das Modell professionell zu skalieren und Investoren direkt in die Spin-outs zu bringen.

Rechenleistung zählen zu den Schlüsselressourcen in der AI. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit europäische Standorte hier nicht dauerhaft in Abhängigkeit geraten?

Realistisch betrachtet: Die Abhängigkeit besteht bereits. Die großen Hyperscaler sind US-dominiert, ebenso Chips, Kommunikationstools, Social Networks. Europa muss in die digitale Souveränität investieren. Erste Schritte wie AI Factories sind wichtig, aber nicht ausreichend. Wir brauchen europäische Cloud-Anbieter, Chipproduktion auf europäischem Boden und eine nachhaltige Energiepolitik. Frankreichs KI-Boom basiert auf Atomstrom – weil er langfristig planbar ist. Diese Planbarkeit fehlt in vielen europäischen Ländern derzeit. Ohne Strom gibt es keine KI. Auch das zeigen Stimmen von Sam Altman, Elon Musk und anderen. Hier ist ein strategischer Paradigmenwechsel notwendig.

Sie sprachen bereits die vielfältige Landschaft von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich an, die offen für KI sind. Wie gut funktioniert das Matching zwischen Start-ups und klassischen Industrieunternehmen?

Österreich macht hier sehr viel richtig. Es gibt ein breites Netz an Förderinstrumenten – von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG über die Austria Wirtschaftsservice bis hin zu regionalen Wirtschaftskammern. Zudem bietet Österreich eine Forschungsförderungsprämie an, bei der 14 Prozent der F&E-Ausgaben quasi mit einem Blankoschein gefördert werden können. Zudem organisieren viele Institutionen aktiv Matchmaking-Events, etwa im Rahmen von PreSeed-, AI-Adoption- oder Innovationsprogrammen. Hinzu kommt der Industry-Startup-Marktplatz mit mehreren Tausend registrierten Unternehmen. Auch Pitchings werden gefördert. Das Ziel ist stets, AI nicht nur in der Theorie zu belassen, sondern in die Realwirtschaft zu bringen. Trotzdem: Viele Unternehmen wissen noch immer nichts davon. Hier braucht es also noch mehr Aufklärung.

Welcher KI-Standort – in Österreich und darüber hinaus – hat Sie zuletzt positiv überrascht?

In Österreich ist Linz für mich der Hotspot schlechthin – die Kombination aus Spitzenforschung und erfolgreichem Technologietransfer ist dort besonders gut gelungen. International beeindruckt mich Twente in den Niederlanden: kein großer Name, aber mit klarer Strategie. Sie haben das Spin-out-Modell von Oxford und Cambridge adaptiert und konsequent umgesetzt – mit IP-Offices, Gründungsberatung und Infrastruktur für Start-ups. Ein weiteres Vorbild ist Heilbronn mit den Campus Founders: Sie haben, unterstützt durch die Dieter Schwarz Stiftung, einen Ort für Unternehmertum und Innovationen geschaffen und könnten Vorbild für viele europäische Regionen werden. Viele Stiftungen schaffen Parks oder Schlösser, aber wesentlich gewinnbringender wäre die Förderung von Entrepreneurship wie es in Heilbronn passiert statt Museumsstiftung. Europa braucht diese neue Denkweise.

Clemens Wasner, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Janine Heidenfelder, Chefredakteurin VC Magazin