Aktuelle Events

Trendreport: Smart-City-Solutions

Das Schlagwort Smart City ist in aller Munde – auch Start-ups mischen hier mit cleveren Ideen mit. Wir zeigen die größten Chancen für Gründer und stellen Start-ups vor, die sich bereits erfolgreich den ganz unterschiedlichsten Großstadt-Problemen auf innovative Weise verschrieben haben.

Was ist Smart City? Smart City ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte, die Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver machen. Die dazugehörigen Konzepte beinhalten technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. So wird die auf dem Reißbrett konzipierte Stadt Masdar-City in den Vereinigten Arabischen Emiraten gern als smart bezeichnet bzw. verkauft. Seit 2008 wird sie aus dem Nichts, also von Grund auf neu errichtet, und nach den Vorstellungen einer CO2-neutralen Wissenschaftsstadt konzipiert. Im Jahr 2025 soll Masdar fertiggestellt werden. Das Ziel der Städteplaner und -bauer ist es, vielen Menschen ein möglichst angenehmes bzw. strukturiertes Leben auf vergleichsweise kleinem bzw. optimiertem Raum zu ermöglichen.

Die Voraussetzungen für die Gestaltung und Optimierung unserer bestehenden, gewachsenen (europäischen) Großstädte sind andere als in Masdar-City, da Infrastrukturen nicht bzw. eher selten völlig neu geschaffen werden können. Und nachhaltige Veränderungen sind in bestehenden Großstädten nur dann möglich, wenn die Bevölkerung aktiv in alle Prozesse mit eingebunden wird.

Erfolg als Problemlöser

Start-ups, die sinnvolle Lösungen für diese Probleme haben, können sich langfristig am Markt etablieren. Zum Beispiel der in München ansässige Ökostromanbieter Polarstern. Das Start-up bietet erfolgreich unter anderem sogenannten Mieterstrom an und liegt damit im Trend. „Die Digitalisierung sowie die Tatsache, dass die Energieversorgung immer dezentraler wird, birgt ein enormes Potenzial“, sagt Geschäftsführer Florian Henle. Der Energiemarkt verändert sich jetzt schon, große Unternehmen geraten immer mehr ins Straucheln – die Vision: Wir alle werden zukünftig kleine Heizkraftwerke in den Kellern haben.

Wir werden zum Prosumer – also zum Produzenten und Konsumenten gleichzeitig. Und damit wird alles zugleich kleinteiliger. Auch moderne Verkehrsführung ist vor dem Hintergrund der Energienutzung für die Städte ein großes Thema. Denn die modernste Verkehrsführung nutzt wenig, wenn man die Energie für Verkehrsleitsysteme mit fossiler Energie gewinnt – somit sind saubere Energien „rund um die Uhr“ gefragt, der Bedarf der Städte nach solchen Lösungen steigt.

Erfolg als Image-Verbesserer

Für Start-ups mit einer zündenden Idee kann es sich also durchaus lohnen, proaktiv auf die Städte zuzugehen. „Große Dienste-Anbieter klopfen an den Rathaustüren und bieten Lösungen wie zum Beispiel Elektromobilität. Da ist ein Markt entstanden, der sich seine Nachfrage sucht“, sagt Dr. Jens Libbe vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Die Städte haben verstanden, dass man sich mit dem Thema modernes Leben befassen und handeln muss. Hier können Start-ups durchaus auch Nischen finden und besetzen: Es entwickeln sich (neue) Stadtquartiere, getrieben von Wirtschaftsförderern, die Fakten auswerten und entscheiden, dass man genau diesen Stadtteil dann gezielt fördern möchte. Zum Beispiel München: Die Stadt nimmt seit Anfang 2016 mit dem sanierungsbedürftigen Viertel Neuaubing-Westkreuz und mit dem Neubaugebiet Freiham am Projekt Smarter Together der Europäischen Union teil.

Bei Smarter Together geht es um die Sanierung von Wohnanlagen mit vielschichtiger Eigentümerstruktur, um die Entwicklung von nutzerzentrierten Mobilitätskonzepten sowie um innovative Geschäftsmodelle. Außerdem soll besonderes Augenmerk auf smarte Formen der aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gelegt werden. Wenn Start-ups das verstehen und sich darauf einlassen, dann sind sie bereits auf dem richtigen Weg.

Eine hochentwickelte Smart City kann auch ein riesiger Internet-of-Things-Service sein. Die gesamte städtische Umgebung ist dabei mit Sensoren versehen, die sämtliche erfassten Daten in der Cloud verfügbar machen. Ganz zentral findet Dr. Libbe daher die Frage nach der Datensicherheit. „Wem gehören die Daten, die für das öffentliche Gemeinwohl gewonnen wurden? Wer darf sie verwenden, wer interpretiert sie und mit welcher Zielrichtung?“ Ein weiteres Feld für alle Beteiligten, auch für Gründer! Um eine tragfähige Gründungsidee rund um das Thema Smart City zu entwickeln, kann es schlichtweg hilfreich sein, sich zu überlegen, an welchen Punkten man es selbst im Alltag, im Haushalt, bei der Fahrt zur Arbeit oder beim Einkaufen gern einfacher haben würde?

„Der nationale und der überregionale Wettbewerb zwischen den Städten ist ganz klar ein Treiber von Unternehmertum in Städten“, meint Dr. Jens Libbe. „Man will als Stadt dabei sein und sich platzieren – also sucht man nach Ideen, um attraktiv zu sein.“ Um Städte besser nach ihrer „Smartness“ vergleichen zu können, wurden folgende Charakteristika definiert: Smart Economy (Wirtschaft), Smart People (Bevölkerung), Smart Governance (Verwaltung), Smart Mobility (Mobilität), Smart Environment (Umwelt), Smart Home bzw. Smart Living (Leben). In genau diesen Bereichen tun sich besonders lohnende Chancen für Start-ups auf – dazu im Folgenden mehr.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

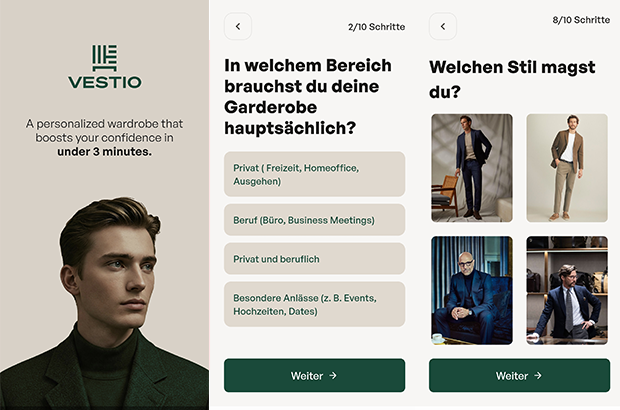

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.

Diese Erfahrungen schärften seinen Blick für die Anforderungen moderner „Business-Garderoben“. Als Arend ihn fragte, ob er für ihn einkaufen könne, antwortete Justus Hansen bestimmt: „Einfach irgendwas kaufen? Nein. Ich muss verstehen, wer du bist.“ Bastian Arend begriff Hansens modulare Styling-Methode sofort als logisches System und schlug vor: „Wir sollten deine Methode digitalisieren und kostenlos für jeden Mann zugänglich machen.“ Für Justus Hansen wurde damit ein „Lebenstraum“ wahr.

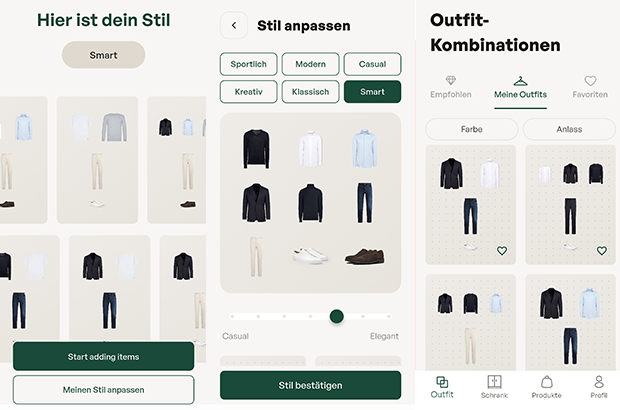

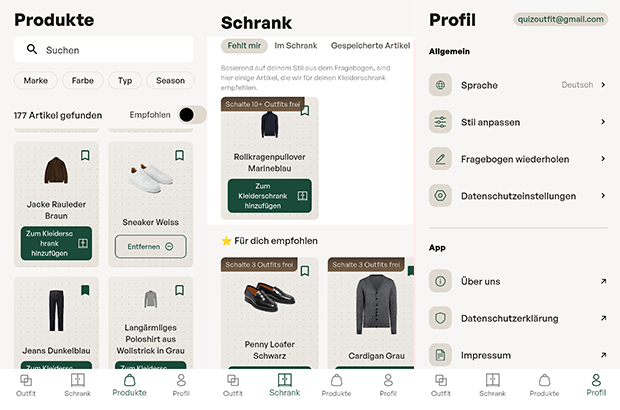

Das Konzept: „Weniger Teile, mehr Outfits“

Das Herzstück der App bildet ein algorithmisches Styling-System, das strikt dem Leitsatz „Weniger Teile. Mehr Outfits“ folgt. In nur drei Minuten erstellt ein Stilfinder-Fragebogen eine persönliche Grundgarderobe. Der digitale Kleiderschrank funktioniert dabei bewusst ohne das mühsame Hochladen von Fotos; das System kennt die wichtigsten Basics, erkennt Lücken und empfiehlt gezielt Ergänzungen. Justus Hansen betont dabei die Wichtigkeit der Basis: „Die wenigsten Männer besitzen eine echte Basisgarderobe. Und das ist die Grundlage, aus der ihre besten Outfits entstehen.“

Ziel ist es, automatisch kombinierbare Outfits für alle Anlässe zu generieren. Dabei verfolgen die Gründer eine klare ästhetische Linie: „Outfits müssen nicht kompliziert sein, um zu wirken. Sie brauchen lediglich eine klar erkennbare Linie“, so Hansen. Bastian Arend ergänzt: „Die besten Outfits für Männer sind nicht kompliziert, sondern harmonisch und durchdacht.“

Das Affiliate-Dilemma: Geschäftsmodell im kritischen Check

Wirtschaftlich operiert VESTIO über ein Affiliate-Modell. Die App ist für Nutzer kostenlos, während das Unternehmen Provisionen von Partner-Anbietern bei einem erfolgreichen Kauf erhält. Hier liegt für den kritischen Betrachter ein interessanter systemischer Interessenkonflikt: Das erklärte Ziel „Weniger Konsum – bessere Entscheidungen“ steht ökonomisch potenziell im Widerspruch zu einem Modell, das von Transaktionen lebt. Zudem stellt sich die Frage der langfristigen Nutzerbindung: Sobald ein Mann seine „perfekte Garderobe“ aufgebaut hat, sinkt der Bedarf für weitere Anschaffungen. Dass das Unternehmen dennoch auf Wachstum setzt, zeigt die Erhöhung des Stammkapitals auf knapp 30.000 Euro im September 2025. Langfristig plant VESTIO die Integration eines Marktplatzes, der Partnerprodukte und eigene Kollektionen vereint, um basierend auf Daten den größten Mehrwert zu liefern.

Marktpositionierung und technologischer Vorsprung

Im Vergleich zum Wettbewerb besetzt VESTIO eine spezifische Nische. Während Curated-Shopping-Anbieter (z.B. Outfittery) auf den Versand physischer Boxen setzen, bleibt VESTIO ein rein digitaler Guide, der dem Nutzer die volle Freiheit bei der Wahl des Händlers überlässt. Andere Styling-Apps verlangen oft zeitintensive Foto-Inventuren, während VESTIO auf logische Kombinationen setzt.

Das Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von der Personal Brand Justus Hansens. Letztlich ist VESTIO der Versuch, Mode so effizient wie eine Prozessoptimierung zu gestalten – oder wie Bastian Arend es formuliert: „Viele Männer haben mehr Kleidung als Stil. Vestio ändert das.“ Mit dem Aufbau der App wolle man Männern „genau diese Arbeit abnehmen“, damit sie sich ultimativ „besser fühlen“ können.

DIONYS: Schluss mit Event-Chaos

Events und Offsites erleben ein massives Comeback. Doch hinter den Kulissen vieler Locations herrscht oft noch analoges Chaos. Das Münchner Start-up DIONYS will genau das ändern: Schluss mit dem E-Mail-Pingpong, hin zu echten Buchungen.

Die steigende Nachfrage nach Firmen-Events und privaten Feiern stellt die Hospitality-Branche vor administrative Herausforderungen. Während Hotelzimmer und Tischreservierungen weitgehend digitalisiert sind, erfolgt die Bearbeitung von Gruppenanfragen und Event-Konfigurationen in vielen Betrieben noch manuell. Das 2025 gegründete Software-Start-up DIONYS tritt an, um diesen Prozess durch Standardisierung zu beschleunigen.

Konfigurator statt E-Mail-Pingpong

Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine Softwarelösung, die den Angebotsprozess für Veranstaltungen digitalisiert. Anstatt individuelle Angebote manuell zu tippen, sollen Kunden ihre Events – von Menüs bis zu Getränkepaketen – über eine Online-Oberfläche selbst konfigurieren können.

CEO Folke Mehrtens beschreibt den aktuellen Zustand der Branche als paradox: „Es ist absurd: Gerade dort, wo Events den meisten Umsatz bringen, fehlt oft jede Struktur. Solange Events wie Sonderfälle behandelt werden, bleiben sie ein operativer Schmerz.“

Die Software von DIONYS zielt darauf ab, diesen „Schmerz“ zu lindern, indem sie Events von der manuellen Ausnahme zum standardisierten Produkt wandelt – buchbar und transparent wie im E-Commerce.

Technik trifft auf operative Erfahrung

Technisch steht das Unternehmen vor der Hürde, die individuellen Parameter von Gastronomiebetrieben – etwa spezifische Stornoregeln oder variable Menüfolgen – in einen Algorithmus zu überführen. CTO Gregor Matte betont, dass die Herausforderung weniger in der reinen Buchung, sondern in der Abbildung der operativen Vielfalt liege.

Um die Praxistauglichkeit sicherzustellen, setzt das Gründungsteam auf Mitstreiter mit Branchenhintergrund. Neben Mehrtens (Strategie) und Matte (Technik) sind unter anderem Ekkehard Bay (ehemals Manager im Mandarin Oriental) sowie Daniel Simon (ehemals OpenTable) an Bord.

Wettbewerb und der Faktor „Mensch“

DIONYS positioniert sich in einem dichten Marktumfeld zwischen etablierten Back-Office-Lösungen wie Bankettprofi und modernen Reservierungssystemen wie aleno. Die Münchner suchen ihre Nische bei individuellen Event-Locations und Restaurants, die sich von reinen Tagungshotels abgrenzen.

Die in der Branche verbreitete Sorge, dass durch die Digitalisierung die persönliche Note leide, versucht Head of Hospitality Ekkehard Bay zu entkräften: „Wenn Standardfragen digital geklärt sind, bleibt im echten Gespräch mehr Zeit für das, was wirklich zählt: besondere Wünsche und echte Aufmerksamkeit.“

Erste Marktdaten und Ausblick

Seit dem Start im Herbst 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens Anfragen mit einem Volumen von rund 400.000 Euro über das System abgewickelt. Zu den ersten Nutzern zählen bekannte Münchner Betriebe wie Kustermann und die Bar Valentin. Das Erlösmodell basiert auf einer Kombination aus monatlicher Softwaregebühr und umsatzabhängigen Komponenten.

Für die nächste Wachstumsphase strebt DIONYS die Akquise von 100 „Pionier-Betrieben“ in der DACH-Region an. Ob sich der Ansatz als neuer Industriestandard durchsetzen kann, wird davon abhängen, ob die Software die komplexen Anforderungen einer breiten Masse an unterschiedlichen Betrieben tatsächlich ohne manuelles Nachsteuern abbilden kann. Daniel Simon gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren wird Event-Management nicht mehr improvisiert, sondern datenbasiert gesteuert.“

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?

Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.

Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?

Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.

Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.

Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.

Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang

Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.

Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.

Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups

Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.

Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.

Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.

Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend

Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.

Schließlich geht es beim Wissenstransfer nicht darum, Patente von einem Büro in ein anderes zu verlagern. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in etwas umzusetzen, das das Leben der Menschen berührt und Ärzten hilft, ihre Patienten besser zu behandeln.

Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der Privatwirtschaft funktioniert in Deutschland und Europa anders als in den USA. Was können wir aus den USA lernen und was sollten wir anders machen?

Ich bewundere den Mut des US-Ökosystems, in dem Gründer oft von großen Zielen träumen, schnell agieren und frühzeitig Investoren finden. Diese Energie schafft Dynamik und hat viele bahnbrechende Unternehmen hervorgebracht.

Europa hat seine eigenen Stärken. Wir sind bekannt für Qualität, Präzision und Vertrauen. Kunden schätzen, dass wir Dinge bauen, die lange halten. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Stärken mit mehr Geschwindigkeit und Mut zu kombinieren. Wir haben die Chance, ein anderes Modell als das US-amerikanische zu entwickeln: verantwortungsvolles Wachstum, profitable Unternehmen und nachhaltige Wirkung, die über Jahrzehnte anhält, und nicht nur Finanzierungszyklen.

Kurz gesagt: Wir können uns von den USA die Zuversicht abschauen, aber wir sollten uns unserer europäischen DNA treu bleiben: geduldig, diszipliniert und langfristig orientiert.

Seit Oktober 2025 bist du Vizepräsident für Entrepreneurship an LMU. Wie willst du dort die Bereiche Entrepreneurship und Technologietransfer voranbringen?

Die LMU ist eine der weltweit führenden Universitäten mit 54.000 Studierenden und 18 Fakultäten. Sie vereint Exzellenz in allen Bereichen und Forschungsgebieten wie Medizin, Physik, KI, Recht, Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Vielfalt in die Gesellschaft getragen wird. In Form von Unternehmen, Wissen und Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das muss schnell geschehen.

Eine natürliche Stärke der LMU liegt in DeepTech, in den Life Sciences, insbesondere in der Biotechnologie, und in aufkommenden Bereichen wie künstliche Intelligenz und Quanten-Technologien. In diesen Bereichen gibt es bereits bahnbrechende Forschung, und der Einfluss auf Patienten, Industrie und Gesellschaft kann enorm sein. Mein Fokus liegt darauf, diese Bereiche zu stärken und die Wege von der Forschung zur Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das bedeutet, dass wir Studierenden und Forschern Zugang zu Büros und Laboren, Inkubationsprogrammen, Finanzierungsmöglichkeiten und starke Partnerschaften mit relevanten Akteuren in München und darüber hinaus bieten, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie frühzeitig und in der Nähe der Kunden mutige Ideen testen können. In dem sie aus Fehlern und Erfolgen lernen können, von erfahrenen Gründern Ratschläge erhalten und Unternehmertum als attraktive Option sehen.

Vor allem aber möchte ich, dass die Zahl der Start-ups, die von der LMU ausgründen, deutlich ansteigt. Sind Lehre, Forschung und Unternehmertum auf Weltniveau und stärken sich gegenseitig, wird die LMU noch mehr zu einem Ort, an dem Ideen wirklich Wirkung entfalten. Nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus.

Vor Kurzem ist dein Buch „The Honorable Entrepreneur“ erschienen. Welche Tipps daraus willst du Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Diese sieben Prinzipien haben mich in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Labor-WG in einem Keller zu einem globalen Unternehmen geführt:

- Vertrauen aufbauen oder gar nichts aufbauen: Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Mitgründern, Mitarbeitern, Investoren und Kunden. Ohne Vertrauen kann kein Unternehmen bestehen.

- Menschen an erste Stelle setzen – immer: Erfolg wird von Teams und nicht von Einzelkämpfern geschaffen. Wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, werden sie die Mission mit dir durchziehen.

- Innovieren für den Impact: Baue keine Technologie nur für dich selbst. Frage dich: Verbessert das das Leben – für Patienten, Kunden, die Gesellschaft?

- Schnell und klug skalieren: Wachstum ist wichtig, aber Wachstum ohne Disziplin kann ein Unternehmen zerstören. Fokussiertes, profitables Skalieren schafft Resilienz.

- Ein profitables, nachhaltiges Unternehmen aufbauen: Profitabilität ist kein Nachgedanke, sondern das, was dir Freiheit und Unabhängigkeit gibt.

- Die Vision umsetzen: Viele Gründer verlieren sich in glänzenden Ablenkungen. Bleib fokussiert. Setze um, was am wichtigsten ist.

- Gib etwas zurück: Teile deine Erfahrung, unterstütze andere und trage zum Ökosystem bei. Wahre Erfolge sind diejenigen, die überleben, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Meine Botschaft ist einfach: Man kann im Geschäftsleben erfolgreich sein, ohne dabei seine Seele zu verkaufen. Rentabilität und Prinzipien sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.

Philipp, Danke für deine Insights

Hinweis: Dieses Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung

Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“

Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.

Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum

Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“