Aktuelle Events

Innovative Mobility-Allianz

Zwei Seiten, ein innovativer Weg: Der etablierte Autovermieter Starcar und die junge evectro mobility GmbH machen gemeinsame Sache.

Überseequartier Hamburg Westfield – an wenigen Orten in Deutschland zeigt sich so deutlich, wie Mobilität im urbanen Raum künftig gedacht werden kann. Hier entstand ein Quartier, in dem Lösungen nicht nur präsentiert, sondern auch gelebt werden. Ob Fahrräder, Roller oder Autos – kaum ein Gefährt, welches nicht per App gebucht und mit Keyless Access genutzt werden kann. Damit trägt das Konzept den größten Problemen der Städte Rechnung: verstopften Straßen und mangelndem Platz. Aber auch die Reduzierung der CO2-Emission wird durch eine konsequente Ausrichtung auf E-Mobilität berücksichtigt.

Im Zuge der Umsetzung hat sich eine besondere Allianz formiert: Starcar, seit über drei Jahrzehnten am Markt und eine der größten Autovermietungen Deutschlands, hat sich mit dem 2017 gegründeten Start-up evectro mobility GmbH zusammengeschlossen. Das zunächst auf private Leicht-Elektromobilität spezialisierte Start-up erweiterte bereits 2018 sein Repertoire und eröffnete in der Hamburger Hafencity einen zusätzlichen Shop für gewerbliche Elektromobilität, der neben den Produkten vom E-Cargobike über Scooter bis hin zu leichten E-Transportern auch Leasing- sowie Ladeinfrastrukturangebote bündelt.

Zwei Seiten, ein Weg

Bei der Starcar Autovermietung hat man schon früh erkannt, welche Vorteile eine Zusammenarbeit mit jungen Firmen bedeuten kann: „Bei einer Partnerschaft auf Augenhöhe mit innovativen Start-ups ergibt sich für beide Seiten ein enormer Mehrwert. Zwar werde ich immer wieder mit der Ansicht konfrontiert, dass wir mehr geben, als wir bekommen oder Forschung und Entwicklung lieber streng geheim im stillen Kämmerlein betrieben werden sollte, aber das ist in meinen Augen Unsinn und eine längst überholte Herangehensweise“, weiß Jens E. Hilgerloh, Geschäftsführer und federführend bei der Unternehmensstrategie. „Während das Start-up sich in einem stabilen Umfeld mit Marktzugang und verfügbaren Ressourcen schneller entwickeln kann, bekommt das etablierte Unternehmen regelrechte Innovationsschübe durch frische Ideen und Technologien von außen – und das häufig viel schlanker und unkonventioneller, als es über die eigenen Strukturen möglich wäre.“

Aufhören, alles selbst machen zu wollen

Jetzt profitiert die Autovermietung von der Innovationskraft der evectro mobility GmbH auch über das Überseequartier Westfield hinaus. Neben den Kickscootern des jungen Unternehmens wurden auch E-Motorroller testweise mit in die Flotte aufgenommen und an den entsprechenden Starcar Service-Stationen installiert. „Eine der größten Herausforderungen ist es, dass Start-ups erst einmal Vertrauen beim Verbraucher aufbauen müssen. Brand- Building ist ein großes Thema und der Grundstein für eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft. Umso besser, wenn man dabei auf einen starken Partner zurückgreifen kann, der bereits am Markt etabliert ist“, erklärt Matthias Lemcke, General Manager der evectro mobility GmbH. „Auch ich habe viele schnelle Autos und Motorräder besessen und keines davon bereut, aber jetzt ist die Zeit für ein Umdenken und eine Veränderung gekommen“, so Lemcke, der zusätzlich auch der derzeitige Vorsitzende des Landesverbands für E-Mobilität in Hamburg ist.

Eine Ansicht, die auch bei Starcar geteilt wird: „Die Herausforderung ist, die rasante Entwicklung unserer Branche nicht zu verschlafen und bereits jetzt den eigenen Weg in die Zukunft zu finden. Wir glauben fest daran, dass uns das als mittelständisches Unternehmen mit einem silo-freien Denken und fairen Partnerschaften gelingt“, fügt Jens E. Hilgerloh abschließend hinzu.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

KI-Agenten als Transformationstreiber 2026

Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.

Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.

„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“

KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen

Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:

- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.

- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).

- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).

KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen

Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:

- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.

- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.

KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur

Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:

- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.

In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).

- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.

- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).

Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026

Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.

Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.

„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“

Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.

Die Designtrends 2026 im Überblick:

Elemental Folk

Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.

Hyper-Individualism

Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.

Tactile Craft

Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.

Distorted Cut

Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.

Candid Camera Roll

Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.

Hyper-Bloom

Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.

Digit-Cute

Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.

Micro-Industrial

Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.

Neon Noir

Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.

Frutiger Aero Revival

Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.

Fazit

Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.

KI und Selbstreflexion: Was macht KI mit dir?

Wie du innovative KI-Technologie und persönliche Entwicklung strategisch geschickt kombinierst, um dein Start-up nachhaltig zu skalieren.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Wachstumsbooster. Doch wer dabei nur auf Technik setzt, lässt ein entscheidendes Potenzial ungenutzt – die eigene persönliche Entwicklung. Warum es gerade die Verbindung aus KI und Selbstreflexion ist, die Gründer*innen und Start-ups langfristig erfolgreich macht, liest du hier.

Gründen bedeutet, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Wer ein Start-up aufbaut, bewegt sich im Spannungsfeld von Vision und Verantwortung. Geschäftsmodell, Finanzierung, Teamführung, Produktentwicklung – all das passiert meist parallel und unter enormem Zeitdruck. Technologie wird dabei oft als Hebel gesehen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Und das stimmt: Tools, die auf KI basieren, können Prozesse automatisieren, Muster erkennen, Kund*innenbeziehungen vertiefen. Doch Technik allein garantiert keinen Erfolg. Entscheidend ist, wer sie wie einsetzt. Und hier kommt ein oft unterschätzter Faktor ins Spiel: der/die Gründer*in selbst mit den Mustern seiner/ihrer Persönlichkeit.

Jede einzelne Erfahrung, die die Marke rund um eine(n) Gründer*in prägt, kann niemals von einer KI erzeugt werden. Diese kann im zweiten Schritt sachlich analysieren, wie Erlebnisse für zukünftige Prozesse genutzt werden, die dazugehörigen Werte oder Ängste aber stecken in der Person selbst als Fundament.

Markenkern, Werte und Identität – das unsichtbare Fundament des Erfolgs

Jede Marke beginnt mit einer Geschichte, und diese umfasst den Menschen als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen, Werte und Überzeugungen der Gründer*in formen den Kern eines Start-ups weit vor dem ersten Pitchdeck. Während KI dabei helfen kann, diese Identität greifbar zu machen, zu analysieren oder in die Kommunikation zu übersetzen, erzeugen kann sie diese nicht.

Gerade in der frühen Phase entscheidet nicht nur das Produkt über den Erfolg, sondern die Haltung dahinter: Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte prägen die Entscheidungen? Welches Bedürfnis treibt den/die Gründer*in auch jenseits der KPIs an? Eine klare Positionierung entsteht nicht im Workshop, sondern im inneren Prozess. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die hier als Kompass dient:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Was darf sich nie ändern, selbst wenn wir skalieren?

- Was wäre ein Deal, den ich nie eingehen würde – egal wie lukrativ er erscheint?

Wer diesen Markenkern kennt, trifft strategische Entscheidungen konsistenter, kommuniziert authentischer und baut Vertrauen bei Investor*innen, Mitarbeitenden und Kund*innen auf. Und erst dann lohnt sich der Einsatz von KI wirklich, um diese klare Positionierung zum Beispiel zu verstärken, nicht aber zu ersetzen.

KI – mehr als nur Effizienzmaschine

KI hat längst ihren Platz in der Start-up-Welt gefunden. Vom Recruiting über Sales bis hin zum Customer Support. KI-gestützte Tools erleichtern die Arbeit und verschaffen jungen Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile:

- Automatisierung: Mithilfe von KI lassen sich zeitintensive Prozesse wie Terminplanung, Rechnungsstellung oder E-Mail-Korrespondenz automatisieren. Das schafft Raum für strategische Aufgaben.

- Personalisierung: Wer seine Kund*innen wirklich verstehen will, profitiert von datenbasierten Insights. KI hilft dabei, Verhalten zu analysieren, Bedürfnisse vorherzusagen und Inhalte gezielt auszuspielen.

- Recruiting: Im „War for Talents“ zählt Geschwindigkeit, ergänzend aber unbedingt auch Qualität. KI-Tools unterstützen dabei, Bewerber*innen effizient zu sichten und unbewusste Bias zu reduzieren.

Richtig eingesetzt, ermöglicht KI mehr Fokus, schnellere Iterationen und datengestützte Entscheidungen. Aber genau hier beginnt auch das Problem: Technologie kann nur das verstärken, was ohnehin vorhanden ist oder eben (noch) nicht.

Selbstreflexion – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Gründer*innen stehen täglich vor Entscheidungen mit Tragweite. Doch unter Druck, Unsicherheit und Wachstumsschmerz wird oft reaktiv gehandelt statt reflektiert geführt. Genau hier setzt Selbstreflexion an. Wer sich seiner Stärken, Muster und blinden Flecken bewusst ist, trifft bessere Entscheidungen – für sich, das Team und das Unternehmen. Selbstreflexion ist kein esoterisches Extra, sondern ein pragmatisches Führungsinstrument. Einige wirkungsvolle Methoden:

- Regelmäßige Selbstchecks: Was hat in dieser Woche funktioniert und warum? Was nicht? Was sagt das über meine Prioritäten aus?

- Feedback aktiv einholen: nicht nur von Mitgründer*innen oder Coaches, sondern auch vom Team. Nicht defensiv reagieren, sondern neugierig auf das Feedback sein.

- Mentoring und Coaching: Externe Sparringspartner*innen helfen, Perspektiven zu erweitern und Denkfehler zu entlarven.

- Reflexionstools nutzen: vom (digitalen) Journal bis zur strukturierten Entscheidungsanalyse gibt es einfache Hilfsmittel, die Klarheit schaffen.

Wer bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, entwickelt nicht nur sich, sondern auch sein Start-up weiter. Denn Führung beginnt nicht mit der Verantwortung für andere, sondern mit der Verantwortung für sich selbst.

Die Synergie – wenn KI auf Selbstreflexion trifft

Die wirklich erfolgreichen Gründer*innen sind nicht entweder Tech-Expert*innen oder People-Leader*innen. Sie verbinden beides. Sie nutzen KI, um operative Exzellenz zu schaffen und reflektieren gleichzeitig, wie sie führen, entscheiden, kommunizieren. Diese Kombination erzeugt eine Form von unternehmerischer Klarheit, die sowohl innovativ als auch resilient ist.

KI kann Erkenntnisse liefern. Aber nur, wer sie richtig einordnet, profitiert davon. Selbstreflexion schafft den Raum, um mit Technologie sinnvoll umzugehen. Umgekehrt kann KI helfen, Reflexionsprozesse zu unterstützen, etwa durch gezielte Feedback-Auswertung oder datengestützte Teamanalysen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Start-up im HR-Tech-Bereich nutzt KI, um Kund*innenfeedback in Echtzeit zu analysieren. Gleichzeitig reflektieren die Gründer*innen wöchentlich im Führungsteam, welche Learnings daraus für Produkt und Kommunikation folgen und welche persönlichen Muster sie bei sich selbst erkennen. Diese Kombination aus technologischem Blick nach außen und menschlichem Blick nach innen führt dazu, dass das Unternehmen nicht nur schneller wächst, sondern dabei auch klar bleibt.

Skalierung braucht Klarheit in der Technik und im Kopf

Start-ups, die skalieren wollen, müssen effizient sein, gleichzeitig aber auch fokussiert, werteorientiert und anpassungsfähig. KI ist dabei ein mächtiges Werkzeug. Doch ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion bleibt sie oft bloß ein weiteres Tool im Tech-Stack.

Deshalb gilt: Die Kombination aus klugem KI-Einsatz und bewusster persönlicher Entwicklung ist kein Luxus, sondern unternehmerische Notwendigkeit. Wer beides ernst nimmt, schafft ein Unternehmen, das nicht nur wächst, sondern dabei auch „gesund“ bleibt.

Die Autorin Lea Baptista ist Geschäftsführerin der GG Consulting Agency und unterstützt Unternehmer*innen, Führungskräfte und Teams dabei, ihren Führungsstil klar zu definieren, Selbstreflexion als Werkzeug zu nutzen und authentisch erfolgreich zu sein.

Report: Quantencomputing

Wir sind Zeug*innen einer Transformation, die nicht nur die Tech-Branche nachhaltig beeinflussen wird: Quantencomputing und die dazugehörigen Start-ups haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und Probleme lösen, grundlegend zu verändern.

Quantencomputing (QC) ist ein hochinnovatives Feld der Informatik und Physik, das die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Datenverarbeitung und -analyse auf eine Weise zu leisten, die mit klassischen Computern nicht möglich ist. Während klassische Computer Informationen in Form von Bits verarbeiten, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, verwenden Quantencomputer Quantenbits oder Qubits. Diese Qubits können sich in einem Zustand der Überlagerung befinden, was bedeutet, dass sie gleichzeitig 0 und 1 darstellen können. Dies ermöglicht es Quantencomputern, komplexe Berechnungen viel schneller durchzuführen als ihre klassischen Pendants.

Herausforderungen

Trotz des enormen Potenzials stehen Forschende und Unternehmen vor vielen Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die sog. Dekohärenz, ein Phänomen, bei dem die Quanteninformation durch Wechselwirkungen mit der Umgebung verloren geht. Um stabile und fehlerfreie Quantenberechnungen durchzuführen, müssen Qubits in einem kontrollierten Zustand gehalten werden, was technisch äußerst anspruchsvoll ist.

Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Während einige Prototypen von Quantencomputern bereits existieren, stellt der Bau von Systemen mit einer ausreichenden Anzahl von Qubits, um praktische Probleme zu lösen, eine erhebliche technische Herausforderung dar.

Trends

In den letzten Jahren ist ein zunehmender Fokus auf hybride Ansätze zu verzeichnen, bei denen Quantencomputer in Kombination mit klassischen Computern eingesetzt werden, um spezifische Probleme zu lösen. Diese hybriden Systeme nutzen die Stärken beider Technologien und bieten eine praktikable Lösung für viele aktuelle Herausforderungen.

Zudem ist eine wachsende Zusammenarbeit zwischen akademischen Institutionen, großen Tech-Unternehmen und Start-ups zu beobachten. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um Wissen und Ressourcen zu bündeln und die Entwicklung von QC-Technologien voranzutreiben. Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft investieren erheblich in Quantenforschung und -entwicklung und bieten Plattformen für Entwickler*innen und Forschenden an, um ihre eigenen Quantenalgorithmen zu testen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von QC-Diensten über die Cloud. Unternehmen und Forschende können nun auf Quantencomputer zugreifen, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Dies senkt die Eintrittsbarrieren und ermöglicht es einer breiteren Palette von Nutzenden, die Möglichkeiten des QCs zu erkunden.

Die Rolle von Start-ups

Start-ups spielen hierbei mit neuen Ideen und Ansätzen eine entscheidende Rolle als Innovatoren und konzentrieren sich zumeist auf spezifische Anwendungen des QCs, sei es in der Materialwissenschaft, der Medikamentenentwicklung, der Lieferkettenlogistik oder der Optimierung komplexer Systeme u.a. in der Finanzwelt.

Die 2024 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlichte Studie „Quantencomputing – Markt, Zugang, Perspektiven“ zeigt: Die Zahl der Start-ups zur Entwicklung von Anwendungssoftware stieg in den letzten Jahren stetig, wobei hardwarespezifische Systemsoftware vorrangig von den Hardwareentwickler*innen selbst bereitgestellt wird. Entfielen im Zeitraum von 2002 bis 2018 weltweit noch rund 58 Prozent der kumulierten Gründungen auf Software- oder Service-zentrierte Start-ups und 42 Prozent auf Hardware- bzw. Komponenten-fokussierte Start-ups, waren es im Zeitraum 2018 bis 2022 rund 74 Prozent mit Fokus auf Software und Services sowie 26 Prozent mit Fokus auf Hardware und Komponenten.

Von weltweit über 150 Start-ups fokussiert sich dabei etwa ein Drittel auf die Entwicklung von Systemsoftware und zwei Drittel auf die Entwicklung von Anwendungssoftware. Deutschland belegt dabei mit knapp 20 Start-ups im Jahr 2023 Platz drei im internationalen Vergleich, hinter den USA und Kanada. Damit hat sich Deutschland als ein Hotspot für QC-Start-ups etabliert.

Deutsche QC-Start-ups mischen ganz vorne mit

Deutsche QC-Start-ups sind oft noch in der Entwicklungsphase, die Gründer*innen kommen meist aus Forschung und Wissenschaft, und ihre Geschäftsmodelle konzentrieren sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Hardware, Mikroskopen oder Cloud-basierten QC-Diensten.

Als weltweit erstem Unternehmen ist es dem 2018 gegründeten Start-up kiutra, einem Spin-off der Technischen Universität München, gelungen, eine dauerhafte magnetische Kühlung für Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts zu entwickeln. Statt auf Quantencomputer oder QC-Software, setzen die Gründer Alexander Regnat, Jan Spallek, Tomek Schulz und Christian Pfleiderer auf vollautomatische, äußerst wartungsarme und gut skalierbare Kühlungslösungen, die den Betrieb von Quantentechnologien im industriellen Maßstab ermöglichen.

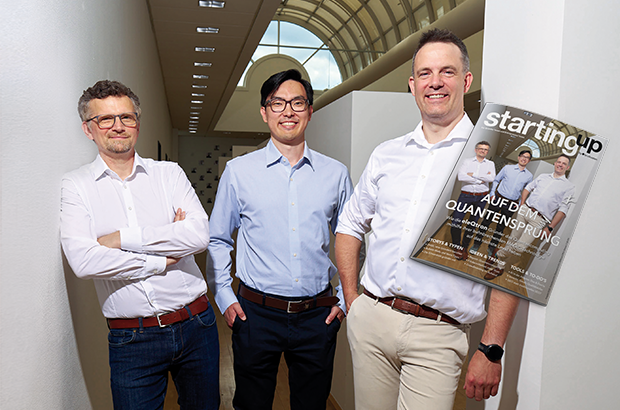

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

EU KI-Gesetz wird scharf gestellt

Diese Strafen für KI-Verstöße drohen ab dem 2. August 2025 – was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen und beachten müssen.

Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter*innen in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. Was das für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bedeutet, erfährst du hier.

Der AI Act, der am 2. Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist, schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU. Zwar werden viele Regelungen erst 2026 wirksam, doch bereits am 2. August 2025 beginnt eine neue Phase, die sich auf drei Bereiche fokussiert:

- Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung

- Verpflichtungen für allgemeine General-Purpose-AI-Modelle (GPAI)

- Aufbau von Aufsicht und Governance auf nationaler und europäischer Ebene

Strafen bis zu 35 Millionen Euro

Seit dem 2. Februar dieses Jahres sind KI-Systeme mit unannehmbaren Risiken verboten. Ab dem 2. August 2025 können zusätzlich nun Geldbußen für Verstöße gegen bereits bestehende Verpflichtungen verhängt werden, die bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes betragen können. Unternehmen müssen dazu beispielsweise sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über KI-Kenntnisse verfügen. Die Europäische Union erwartet von ihren Mitgliedstaaten, dass sie eigene wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafmaßnahmen festlegen. Dabei sollen die besonderen Umstände von KMUs und Start-ups berücksichtigt werden, um deren wirtschaftliche Lebensfähigkeit nicht zu gefährden.

Neue Verpflichtungen für Anbieter*innen von GPAI-Modellen

GPAI-Modelle, die ab dem 2. August 2025 in der Europäischen Union vermarktet werden, unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen. Das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz hat dazu am 10. Juli 2025 die endgültige Fassung der Verhaltenskodizes veröffentlicht. Anbieter*innen solcher GPAI-Modelle müssen unter anderem technische Dokumentationen erstellen, Urheberrechte beachten und Transparenz über die verwendeten Trainingsdaten sicherstellen.

GPAI-Modelle sind KI-Systeme mit besonders breitem Einsatzspektrum und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Sie werden mit riesigen Datenmengen trainiert und sind entsprechend vielseitig einsetzbar. Das bekannteste Beispiel sind große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM), etwa das generative Sprachmodell GPT-4o, das in ChatGPT integriert ist. Für GPAI-Modelle, die bereits vor dem 2. August 2025 in der Europäischen Union auf dem Markt waren, gilt eine Übergangsfirst bis zum 2. August 2027.

Aufsicht und Governance

Die KI-Verordnung schafft einen Rahmen mit Durchführungs- und Durchsetzungsbefugnissen auf zwei Ebenen.

Auf nationaler Ebene muss jeder EU-Mitgliedstaat bis zum 2. August 2025 mindestens eine Marktüberwachungsbehörde sowie eine notifizierende Behörde benennen. Erstere ist für die Überwachung von KI-Systemen zuständig, letztere für die Notifizierung unabhängiger Konformitätsbewertungsstellen. Die Mitgliedstaaten müssen bis dem Stichtag Informationen zu den nationalen Behörden und deren Kontaktdaten veröffentlichen.

Auf EU-Ebene koordinieren das Europäische Amt für KI und der Europäische KI-Ausschuss die Aufsicht. Zusätzlich werden ein Beratungsforum und ein wissenschaftlicher Ausschuss aus unabhängigen Experten eingerichtet.

Was bedeutet das für Personalabteilungen und Arbeitnehmende?

Das KI-Gesetz hat direkte Auswirkungen darauf, wie KI in den Bereichen Rekrutierung, Performance-Management, Personalanalyse und Mitarbeitenden-Monitoring eingesetzt wird. Personalverantwortliche müssen sicherstellen, dass KI-Tools in diesen Bereichen transparent, fair und konform sind.

- Fairness und Antidiskriminierung: KI-Systeme, die bei Einstellungs- oder Beförderungsentscheidungen eingesetzt werden, müssen nachvollziehbar und frei von Bias sein. Personalabteilungen sollten ihre Tools und Anbieter*innen regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Vertrauen und Transparenz: Mitarbeitende erhalten einen besseren Einblick, wie KI-Systeme ihre Arbeit beeinflussen, zum Beispiel bei der Einsatzplanung, Leistungsbewertung oder bei der Arbeitssicherheit. Personalabteilung können Vertrauen schaffen, indem sie offen kommunizieren, wie KI eingesetzt wird und wie die Daten der Mitarbeitenden geschützt werden.

- Verantwortlichkeit von Drittanbieter*innen: Werden KI-Tools von Drittanbieter*innen genutzt, müssen Personalabteilungen sicherstellen, dass diese Anbieter*innen die Anforderungen an Transparenz und Dokumentation erfüllen. Verträge und Beschaffungsprozesse sollten entsprechend angepasst werden.

- Training und Change Management: Mit stärkeren Regulierungen von KI wird die Personalabteilung eine Schlüsselrolle bei der Schulung von Führungskräften und Mitarbeitenden übernehmen. Ziel ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu fördern und ethische Standards in der Unternehmenskultur zu verankern.

Fazit

Anbieter*innen von GPAI-Modellen, die bereits vor dem 2. August 2025 auf dem Markt waren, haben bis zum 2. August 2027 Zeit, die neuen Vorschriften vollständig umzusetzen. Weitere Verpflichtungen für KI-Systeme mit hohem Risiko werden 2026 und 2027 folgen. Dieser Meilenstein spiegelt das Bestreben der EU wider, Innovationen zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und mit den europäischen Werten im Einklang steht. Damit rückt die Personalabteilung in den Mittelpunkt einer verantwortungsvollen Einführung von KI am Arbeitsplatz.

Der Autor Tom Saeys ist Chief Operations Officer bei SD Worx, einem international tätigen Dienstleistungsunternehmen im HR-Bereich.

EU AI Act: Status quo

Recht für Gründer*innen: der EU AI Act. Wo stehen wir in Sachen Umsetzung? Was Gründer*innen und Start-ups jetzt wissen müssen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt schon heute Geschäftsmodelle, Investitionsentscheidungen und die Arbeitswelt. Mit der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act, im Folgenden AI Act) wurde im Frühjahr 2024 der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für den Einsatz von KI verabschiedet. Inzwischen sind die ersten Regelungen in Kraft getreten. Für Gründer*innen und Start-ups bedeutet das nicht nur zusätzliche Pflichten, sondern auch Chancen, sofern sie sich rechtzeitig vorbereiten.

Überblick: Der AI Act

Die Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko für Grundrechte oder Sicherheit, desto strenger die Anforderungen. Auf der untersten Stufe stehen KI-Systeme, die keinerlei Vorgaben erfüllen müssen, solange sie nicht in verbotene Anwendungsfälle fallen. An der Spitze der Regulierungspyramide befinden sich die sogenannten HochrisikoSysteme, also etwa Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, in kritischer Infrastruktur oder bei biometrischen Verfahren. Viele Tools aus dem HR-Bereich fallen darunter.

Daneben bestehen besondere Pflichten für sogenannte Generative KI beziehungsweise General Purpose AI, eingeführt, also große Modelle, die viele Anwendungen treiben und „systemische Risiken“ entfalten können.

Wichtig ist zu wissen, dass die Vorgaben schrittweise gelten. Bereits seit dem 2. Februar 2025 sind bestimmte Praktiken ausdrücklich verboten – zum Beispiel das Social Scoring von Bürger*innen, die flächendeckende Emotionserkennung in Schulen oder am Arbeitsplatz sowie das unkontrollierte Sammeln biometrischer Daten. Wer damit noch experimentiert, bewegt sich schon jetzt im rechtswidrigen Raum.

Seit dem 2. August 2025 gelten außerdem die ersten Pflichten für Anbieter*innen von generativen Modellen. Sie müssen unter anderem Transparenzberichte veröffentlichen und Angaben zu den verwendeten Trainingsdaten machen. Für Modelle, die bereits vor Inkrafttreten am Markt waren, gibt es eine Übergangsfrist bis 2027. Für viele Unternehmen, die solche Modelle nutzen oder in Produkte einbetten, bedeutet das, genau hinzuschauen, welche Informationen von den Modellanbieter*innen zur Verfügung gestellt werden. Sonst können eigene Transparenzpflichten womöglich nicht erfüllt werden.

Noch weiter in der Zukunft liegen die Vorschriften für Hochrisiko-Systeme. Diese greifen ab 2. August 2026 und verlangen ein umfassendes Risikomanagement, eine strenge Qualität der Trainingsdaten, eine lückenlose Protokollierung und eine Konformitätsbewertung, bevor ein Produkt überhaupt in Verkehr gebracht werden darf. Für Hochrisiko-KI, die in ohnehin streng regulierten Produkten steckt, zum Beispiel in Medizinprodukten, gilt eine verlängerte Frist bis 2027.

Konformitätsbewertung heißt vor allem Risikobewertung, welche die Anbieter*innen oder Betreiber*innen selbst durchführen müssen. Eine solche „regulierte Selbstregulierung“ ist ein klassisches Merkmal einer solchen klassischen Produktregulierung und Marktüberwachung.

Was fehlt? Guidance und Governance

Noch herrscht allerdings an vielen Stellen Unsicherheit. Zwar hat die EU-Kommission schon erste Leitlinien veröffentlicht, etwa zur Definition von KI-Systemen oder zu den verbotenen Praktiken. Auch für Anbieter*innen generativer KI gibt es inzwischen ein detailliertes Dokumentationsmuster. Noch fehlen allerdings die angekündigten Handreichungen für die Einstufung und Risikobewertung von Hochrisiko-Systemen, die bis Februar 2026 folgen und praktische Beispiele enthalten sollen. Bis dahin bleibt nur, sich für die Bewertung an bestehenden internationalen Standards zu orientieren, zum Beispiel an den Normungsprojekten der Europäischen Komitees für Normung und für elektrotechnische Normung.

Auf Unionsebene entstehen parallel die neuen Governance-Strukturen. Das AI Office innerhalb der Kommission ist bereits aktiv und koordiniert die Umsetzung. Das AI Board, ein Gremium der Mitgliedstaaten, tagt regelmäßig und stimmt Vorgehensweisen ab. Ein wissenschaftliches Panel unabhängiger Expert*innen wurde im Frühjahr eingerichtet, und das Advisory Forum, das die Perspektive von Unternehmen und Zivilgesellschaft einbringen soll, befindet sich gerade in der Bewerbungsphase. Auch die geplante EU-Datenbank für Hochrisiko-Systeme existiert bisher nur auf dem Papier. Ab 2026 müssen Anbieter*innen ihre Systeme dort registrieren; die Plattform selbst wird jedoch gerade erst aufgebaut.

Und wo steht Deutschland?

Auch hierzulande hakt es noch etwas. Eigentlich hätten die Mitgliedstaaten bis 2. August 2025 ihre Marktüberwachungsbehörden benennen müssen. Ein Entwurf für das deutsche Umsetzungsgesetz sieht die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsicht vor, doch die formale Benennung ist noch nicht erfolgt. Klar ist, dass die Bundesnetzagentur die Rolle der Notifizierungsbehörde übernimmt, also für die Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen zuständig ist. Zudem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für KI, das die Arbeit von Bund und Ländern koordinieren soll.

Reallabore

Ein Bereich, der für KI-Entwickler*innen besonders interessant ist, sind KI-Reallabore, also sichere Testumgebungen, in denen neue Anwendungen unter Aufsicht erprobt und darauf geprüft werden können, ob sie den rechtlichen Rahmen einhalten. Bis zum Sommer 2026 müssen die Mitgliedstaaten mindestens ein solches Reallabor einrichten. Deutschland hat im Mai 2025 ein erstes Pilotprojekt in Hessen gestartet, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und der Bundesdatenschutzbeauftragten. Hier werden reale Unternehmensfälle durchgespielt, um Abläufe und Bedarfe besser zu verstehen. Solche Projekte können eine wertvolle Möglichkeit sein, mit den Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.

Reaktionen

Der AI Act wird zwar kritisch diskutiert, im Grundsatz aber breit akzeptiert. Gerichtliche Klagen direkt gegen die Verordnung gibt es bislang nicht. In der juristischen Literatur überwiegt die Zustimmung zur Zielrichtung. Kritisiert werden vor allem die Komplexität und die noch offenen Fragen bei der praktischen Umsetzung. Streitpunkte finden sich eher außerhalb der Verordnung bei der Frage, ob Trainingsdaten urheberrechtlich geschützt sind oder wie personenbezogene Daten für KI genutzt werden dürfen.

Die Industrie zeigt ein gemischtes Bild. Viele große Anbieter*innen – von Google über OpenAI bis Mistral – haben einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Andere, wie etwa Meta, haben sich bewusst dagegen entschieden. Man muss sich also darauf einstellen, dass je nach Anbieter*in sehr unterschiedliche Informationen und Compliance-Nachweise verfügbar sind.

Andererseits wirkt der AI Act bereits am Markt. In öffentlichen Ausschreibungen tauchen Modellklauseln auf, die auf die KI-Verordnung Bezug nehmen. Investor*innen fragen verstärkt nach Compliance-Prozessen, und Unternehmen beginnen, interne Strukturen für Risikomanagement und Dokumentation aufzubauen.

Im Vergleich zu Europa gibt es in den USA bislang nur freiwillige Standards. Die dort bei der Entwicklung und Anwendung von KI (angeblich) vorherrschende größere Freiheit wird zwar viel gerühmt. Einzelne Bundesstaaten wie Colorado arbeiten allerdings an eigenen regulierenden Gesetzen, die ab 2026 greifen sollen. Vielleicht ist es also ein Vorteil, dass europäische Start-ups früh Erfahrungen in einem regulierten Markt sammeln können.

Fazit

Der AI Act entfaltet bereits jetzt Wirkung, auch wenn viele Details erst in den kommenden Monaten geklärt werden. Daher gilt es, nicht abzuwarten, sondern jetzt eine eigene Roadmap zu entwickeln. Wer früh Prozesse für Risikomanagement, Transparenz und Governance etabliert, wird nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite sein, sondern auch Vertrauen bei Kund*innen und Investor*innen gewinnen.

Die EU hat ein klares Signal gesetzt: KI soll innovativ sein, aber auch sicher und vertrauenswürdig. Für Start-ups ist das eine Herausforderung – aber auch eine Chance, sich von Anfang an professionell aufzustellen und den Markt aktiv mitzugestalten.

Der Autor Dr. Daniel Michel, LL.M. ist als Rechtsanwalt im Bereich IT/IP/Technologie tätig und betreibt seit 2018 mit DATA LAW COUNSEL seine eigene Rechtsberatung im Raum München

Luxusuhren: Darum ist es sinnvoll, Preise zu vergleichen

Entdecken Sie, warum sich der Preisvergleich bei Luxusuhren lohnt. Sparen Sie beim Online-Kauf.

Preisvergleiche bei Luxusuhren lohnen sich durch erhebliche Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Händlern, die mehrere hundert bis tausend Euro betragen können. Diese Unterschiede entstehen hauptsächlich durch verschiedene Kostenberechnungen und unterschiedliche Margenstrategien der Anbieter. Während manche Händler auf Premium-Service setzen, bieten andere günstigere Preise durch schlankere Betriebsstrukturen. Besonders bei begehrten Modellen von Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet variieren die Preise stark zwischen den Anbietern. Ein gründlicher Preisvergleich kann daher zu beträchtlichen Einsparungen von bis zu 30 Prozent führen. Gleichzeitig hilft er dabei, den tatsächlichen Marktwert einer Luxusuhr präzise zu ermitteln. Die Investition in eine hochwertige Armbanduhr rechtfertigt den Aufwand für einen detaillierten Vergleich verschiedener Anbieter vollständig. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf man achten sollte.

Zwischen den einzelnen Händlern existieren teilweise deutliche Preisunterschiede

Konkrete Beispiele verdeutlichen das Sparpotenzial beim Uhrenkauf: Spezialisierte Händler bieten permanent Armbanduhren mit Rabatten von mehreren tausend Euro unter dem Neupreis an. Diese deutlichen Preisvorteile entstehen durch unterschiedliche Beschaffungswege, Lagerbestände und Verkaufsstrategien der Anbieter. Plattformen wie Watchy24.de ermöglichen es, diese Preisunterschiede transparent zu vergleichen und das beste Angebot zu identifizieren. Während Boutiquen oft Listenpreise verlangen, können autorisierte Händler erhebliche Rabatte gewähren. Online-Händler profitieren von geringeren Betriebskosten und geben diese Kostenvorteile häufig an Kunden weiter.

Besonders bei limitierten Editionen oder seltenen aktuellen Modellen können die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern deutlich ausfallen und eine sorgfältige Recherche rechtfertigen.

Internationale Preisunterschiede und Währungseffekte: Worauf sollte man achten?

Länderspezifische Preisdifferenzen bei Luxusuhren ergeben sich aus verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren. Währungsschwankungen beeinflussen die Preisgestaltung deutlich, besonders bei hochwertigen Herstellern aus der Schweiz, die – ebenso wie viele Start-Ups – verstärkt darauf achten, ein hohes Maß an Markenschutz zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze zwischen den Ländern wirken sich direkt auf die Listenpreise aus. So liegt die Mehrwertsteuer in Deutschland bei 19 Prozent, während sie in der Schweiz und in einigen anderen Ländern deutlich niedriger ist.

Außereuropäische Märkte wie Hongkong oder Singapur bieten teilweise deutlich günstigere Preise, wobei Import- und Zollbestimmungen unbedingt zu beachten sind. Ein internationaler Preisvergleich kann erhebliche Kostenvorteile offenbaren, setzt jedoch Kenntnisse über Garantie- und Servicebedingungen voraus.

Lohnt es sich, auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten?

Der Gebrauchtmarkt für Luxusuhren bietet Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent bei meist stabiler Wertentwicklung. Hochwertige Marken behalten auch als gebrauchte Modelle eine hohe Werterhaltungsrate von durchschnittlich 70 bis 80 Prozent. Plattformen für den Second-Hand-Handel verfügen über umfangreiche Bestände mit detaillierten Zustandsbeschreibungen.

Gebrauchte Luxusuhren werden häufig professionell aufbereitet und einer Qualitätsprüfung durch Fachbetriebe unterzogen. Die Wertstabilität macht den Gebrauchtmarkt zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Sammler. Seltene oder nicht mehr produzierte Modelle können sogar an Wert gewinnen. Die transparente Preisgestaltung ermöglicht fundierte Vergleiche und realistische Einschätzungen bei deutlich geringeren Anschaffungskosten.

Expertise als wichtiger Faktor für den Kauf einer Luxusuhr

So gut wie jeder hat individuelle Vorstellungen davon, was er sich gönnen möchte. Manche träumen davon, als digitaler Nomade die Welt zu sehen, andere möchten sich irgendwann eine Luxusuhr leisten können.

Daher ist es wichtig, sich zunächst über die eigenen Ansprüche klar zu werden. Falls die Wahl auf die Luxusuhr fällt, gilt: Die Authentizitätsprüfung bildet die Grundlage für sichere Transaktionen im Luxusuhrenmarkt und beeinflusst maßgeblich die Preisgestaltung. Erfahrene Fachhändler verfügen über spezialisierte Prüfverfahren wie Seriennummern-Checks, Analyse von Werkscodes und Materialuntersuchungen.

Zertifikate, Originalverpackungen und Servicedokumente erhöhen die Glaubwürdigkeit und den Wert einer Uhr erheblich. Experten bewerten den Zustand des Uhrwerks, die Originalität der Komponenten sowie die historische Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Uhrmachern minimiert Risiken beim Kauf hochwertiger Zeitmesser.

Seriöse Händler bieten Echtheitsgarantien und übernehmen die Haftung für die Authentizität ihrer Angebote.

Ein Ausblick auf die (mögliche) langfristige Wertentwicklung

Ein fundierter Preisvergleich bei Luxusuhren zahlt sich oft langfristig über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren durch bessere Investitionsentscheidungen aus. Die Analyse großer Mengen weltweiter Angebote ermöglicht realistische Markteinschätzungen und das Erkennen von Trends bei renommierten Marken. Erfolgreiche Sammler berücksichtigen sowohl aktuelle Preise als auch die historische Wertentwicklung ihrer Wunschmodelle.

Die Nutzung professioneller Vergleichsplattformen und eine regelmäßige Marktbeobachtung helfen, Risiken zu minimieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu maximieren. Internationale Preisunterschiede sowie der Gebrauchtmarkt bieten zusätzliche Einsparpotenziale für informierte Käufer. Langfristig profitieren Sammler von fundiertem Markt-Know-how bei zukünftigen Käufen und Verkäufen ihrer Luxusuhren-Kollektion.

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität

In jüngster Zeit interessieren sich immer mehr Fachleute für die Optimierung von Gebäudehüllen und deren lichttechnische Eigenschaften. Passende Lösungen entstehen unter anderem durch hochwertige Tageslichtsysteme, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht von Vorteil sind. Dabei wird den Bewohnern oder Nutzern eine angenehme, gleichmäßige Belichtung geboten, ohne dass sie von übermäßigem Wärmeeintrag oder blendendem Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Neben der visuellen Wirkung zählt hier auch die thermische Performance: Ein strukturiertes Vorgehen bei der Auswahl von Filtern, Glasarten und Verschattungslösungen begünstigt ein stimmiges Raumklima, das einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort generiert.

Architektonische Vielfalt dank Tageslicht

Die Integration von Fenstern, Oberlichtern und transparenten Fassadenelementen ermöglicht eine außergewöhnliche Flexibilität in der Raumgestaltung. Spezialisierte Fachleute beschäftigen sich mit Tageslichtarchitektur, um neue Wege zu eröffnen, Lichtstreuung und -lenkung auf innovative Art zu realisieren. Nicht zuletzt profitieren junge Unternehmen davon, wenn sie derartige Belichtungsaspekte geschickt einsetzen und im Rahmen ihres Marketing-Konzepts die Attraktivität ihrer Räumlichkeiten sichtbar hervorheben. Hohe Räume, diverse Lichtquellen und die gezielte Einbindung von Fassadenelementen geben Bauherren die Möglichkeit, sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen und ein stimmiges, einladendes Gesamtbild zu erschaffen.

Energieeffizienz und Gesundheit

Wer auf eine durchdachte Tageslichtplanung setzt, profitiert von einer gewinnbringenden Symbiose aus ökologischem und ökonomischem Mehrwert. Die angemessene Einbindung von Sonnenstrahlen reduziert künstliche Beleuchtung und kann durch sinnvolle Bauphysik -Konzepte auch den Heiz- und Kühlaufwand minimieren. Gleichzeitig enden die Vorzüge nicht bei nachhaltig niedrigen Energiekosten: Studien legen nahe, dass natürliches Licht das Wohlbefinden fördert und geistige Prozesse positiv beeinflussen kann. Indem Räume gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet werden, profitieren Angestellte oder Bewohner von einer entspannten Atmosphäre, die Stress mindert und Konzentration steigert. Darüber hinaus wirkt ein gutes Lichtkonzept stimmungsvoll und angenehm, was sich auf Motivation und Produktivität auswirken kann.

Materialauswahl und technologische Innovationen

Moderne Bauprojekte setzen häufig auf spezifische Gläser, Membranen und Metallkonstruktionen, um diffuses, aber dennoch ausreichendes Sonnenlicht zu gewinnen. Eine ausgeglichene Balance zwischen Wärmeschutz und Belichtungsintensität bedeutet für Investoren und Planer zugleich höhere Miet- oder Verkaufschancen. Wer in die Praxis blickt, stellt fest, dass sich die Materialinnovation stetig weiterentwickelt: Von mehrschichtigen Isoliergläsern bis hin zu smarten Beschichtungen ist das Angebot überaus reichhaltig. Diese Vielfalt erlaubt Bauherren, ein maßgeschneidertes Konzept zu wählen, das exakte Vorstellungen hinsichtlich Energieeffizienz, Komfort und Design berücksichtigt. Dabei ist die umfassende Beratung durch Spezialisten wesentlich, um jedes Detail zu perfektionieren.

Planungsaspekte für moderne Gebäude

Bei modernen Bauvorhaben lässt sich beobachten, dass Architektinnen und Architekten natürliche Lichtquellen bereits frühzeitig in die Entwürfe einbeziehen. Die Lichtführung, das Zusammenspiel von Ausrichtung und Verschattung sowie die räumlichen Proportionen sind nur einige Faktoren, die für das Gesamtergebnis entscheidend sind. Auch städtebauliche Gegebenheiten wie benachbarte Gebäude oder der vorhandene Baumbestand spielen eine Rolle. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, damit der Lichteinfall technisch und rechtlich harmonisch umgesetzt wird. Ein kompetentes Team aus Statikern, Bauphysikern und Designern gleicht diese Parameter untereinander ab.

Gestalterische Freiheit durch Tageslichtlösungen

Da Sonnenlicht eine natürliche Dynamik besitzt, verändert es sich abhängig von Tages- und Jahreszeit. Dieses Wechselspiel bietet Raum für gestalterische Experimente – etwa durch transparente Innenwände, gläserne Verbindungselemente oder spezielle Deckenaufbauten. Somit werden Lichtakzente geschaffen, die verschiedene Bereiche eines Raums hervorheben und ihm eine lebendige, wandelbare Gestalt verleihen. Ob industriell anmutende Lofts oder repräsentative Büroräume mit hellen Gemeinschaftsflächen: Die Anpassungsfähigkeit naturlichter Planungen erlaubt es, Konzepte zu entwickeln, die so einzigartig sind wie ihre Nutzer selbst. Gleichzeitig können Farben, Oberflächenstrukturen und Möblierung die Lichtwirkung verstärken oder abschwächen.

Inspirierende Beispiele aus der Gegenwart

Rund um den Globus existieren Bauwerke, deren Ausstrahlung wesentlich auf der klugen Verwendung von Tageslicht beruht. Museumsbauten, deren Ausstellungsräume großflächig mit Oberlichtern ausgestattet sind, erzeugen eine fast sakrale Atmosphäre. Ebenso gibt es Wohnbaufassaden, die durch neuartige Verglasungstechniken sowohl stilvoll als auch energieeffizient wirken. In vielen Ländern nimmt die öffentliche Hand aktiv Einfluss und fördert Projekte, die eine nachhaltige Lichtgestaltung ermöglichen. Auf diese Weise entsteht eine vielgestaltige Palette architektonischer Ausdrucksformen, bei denen ästhetische und gesundheitliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Künftige Baukonzepte werden das Zusammenspiel von Umweltschutz, Nutzungsflexibilität und gesundheitsfördernder Tageslichtgestaltung weiter ausbauen. Forschung und Praxis streben an, energieeffiziente Systeme mit noch intelligenteren Steuerungen zu verknüpfen und so den Lichteinfall in Echtzeit zu regulieren. Überdies ist zu erwarten, dass sich die Verbindung von wetterabhängigen Sensoren, automatisierter Beschattung und innovativen Materialien weiter professionalisiert – was Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver macht. So bleibt die Rolle des natürlichen Lichts auch in der kommenden Generation der Architektur ein beständiger Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Effizienz.

Zeit für ein neues Leistungsnarrativ

Warum wir Ambitionen neu denken müssen. Ein Kommentar von Benedikt Sons, Co-Founder und CEO der Cansativa Group.

In Deutschland ist Leistung ein stilles Versprechen. Man bringt sie, spricht aber selten darüber. Wer es doch tut, wird schnell als selbstverliebt, unsolidarisch oder toxisch abgestempelt. Ambition? Gilt bei uns oft als Ego-Trip.

Dabei trifft genau das Gegenteil zu: Ambitionen sind der Motor des Fortschritts. Will heißen – ohne Ambitionen treten wir auf der Stelle. Können wir uns das, können wir uns ein Denken, dass Leistung ein Ego-Trip ist, heute noch erlauben? In einer Zeit, die von multiplen geopolitischen Spannungen geprägt ist?

Wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Obwohl wir international an Boden verlieren und andere Länder Tempo machen, Innovation finanzieren und mutig skalieren. Deutschland? Spricht über „Entschleunigung“ und über Work-Life-Balance als übergeordnetes Ziel. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um weniger Arbeit, sondern um die Frage: Wofür lohnt es sich, Leistung zu bringen – und wie schaffen wir es, das Beste aus Menschen herauszuholen, ohne sie zu verheizen?

Also: Wie kommen wir da hin, dass sich Leistung wieder gut anfühlt?

Leistung: Zwischen Burnout-Mythos und Selbstoptimierungswahn

Das gegenwärtige Leistungsbild pendelt zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite der ausgebrannte Consultant, der sein Leben für ein Projekt opfert. Auf der anderen Seite die Influencer-Ästhetik, in der jeder Tag „High Performance“ verspricht, solange die richtige Morgenroutine stimmt.

Beides ist Unsinn. Beides ist egozentriert. Beides ignoriert, worum es wirklich geht: Leistung als kollektives Ziel, als Ausdruck von Sinn, von Teamgeist, von etwas, das größer ist als man selbst. Wenn wir es schaffen, Leistung als etwas Verbindendes zu begreifen, als Teamgedanken – nicht als Konkurrenz –, dann entsteht neben Erfolg auch Identifikation.

Ambitionen sind kein Makel – sie sind Orientierung

Wir müssen wieder lernen, uns mit ambitioniertem Handeln zu identifizieren. Deutschland ist ein Land voller Talente – aber oft auch voller Zweifel. Was fehlt, ist ein klarer Rahmen: Wo wollen wir hin? Wer sind unsere Vorbilder? Und warum lohnt es sich überhaupt, den Sprint aufzunehmen?

Diese Fragen betreffen unser gesamtes Wirtschaftsverständnis. Wir brauchen mehr Mut, klare Ziele zu formulieren. Und wir brauchen den Willen, sie offen zu verfolgen.

Start-up-Kultur: Hardcore oder Heilsbringer?

Start-ups sind Meister darin, ein klares, übergeordnetes Ziel zu formulieren – und mit dem unerschütterlichen Antrieb einer Rakete arbeiten sie gerade zu Beginn mit vollem Schub darauf hin. Gleichzeitig sind Start-ups der Inbegriff von Überforderung: lange Tage, kurze Nächte, wenig Absicherung. Manche glorifizieren diesen Zustand, andere verdammen ihn. Die Wahrheit ist: Start-up ist ein Überlebenskampf, aber auch eine Schule für Fokus, Disziplin und Priorisierung. Mein alter Physiklehrer sagte: „Leistung ist Arbeit pro Zeit.“ Und genau darum geht es. Nicht um den Dauer-Hustle, sondern um kluge, fokussierte Arbeit.

Daher braucht die deutsche Wirtschaft ein Ökosystem, das Hochleistung fördert – ohne Burnout zu belohnen. In dem man mit hoher Schlagzahl arbeitet, aber nicht daran zerbricht. Studien zeigen: Ja, die Belastung im Start-up-Sektor ist hoch – längere Arbeitszeiten, geringere Gehälter, weniger Sicherheit. Besonders Frauen sind oft benachteiligt.

Aber: Die Offenheit für neue Arbeitsmodelle ist ebenfalls höher. Viele Start-ups bieten flexiblere Strukturen, Homeoffice, Fokus-Zeiten, Purpose-getriebenes Arbeiten – also eine Umgebung, die mehr bietet als den klassischen „9-to-5“-Job. Damit machen sie einen entscheidenden Unterschied gegenüber Traditionsunternehmen, die eher auf feste Arbeitszeiten und Bürokultur setzen.

Innovation braucht Raum, kein Sicherheitsdenken

Apropos Traditionsunternehmen: Ich glaube, dass in einem überregulierten Ökosystem die Innovation auf der Strecke bleibt. Wer bei jedem Schritt Angst vor Fehlern hat, wird keine Risiken eingehen. Doch Innovation ohne Risiko gibt es nicht. Unternehmen, die keine Fehler machen wollen, machen auch keine Fortschritte.

Hier ist ein Umdenken gefragt – auch politisch. Wer heute in Deutschland ein Unternehmen gründet, sieht sich mit einer Bürokratie konfrontiert, die oft mehr lähmt als schützt. Gleichzeitig verlieren wir im internationalen Wettbewerb – weil andere Länder schneller, pragmatischer und technologieoffener agieren. Innovation verlangt Raum, Geschwindigkeit – und eine Kultur für Gründer*innen und Investor*innen, in der sie schnell skalieren können.

Europas Chance: Der Weg der Qualität

Der Inbegriff für schnelles Skalieren sind China und die USA. Während China auf Masse setzt und die USA auf Kommerzialisierung, hat Europa die Chance, einen eigenen Weg zu gehen: mit Qualität und gesellschaftlicher Einheit als Alleinstellungsmerkmal. Europa ist eine der wenigen Regionen, in der wirtschaftlicher Erfolg mit sozialer Verantwortung verbunden wird. Wir haben Zugang zu Spitzenforschung, zu klugen Köpfen, zu funktionierenden Institutionen. Was uns fehlt, ist der Mut zur schnellen Umsetzung.

Wir brauchen mehr Kommerzialisierung, ohne unsere Werte zu verlieren. Wir brauchen mehr Tempo, ohne Menschen zu überfordern. Und wir benötigen ein neues Narrativ, das Leistung nicht als toxisch, sondern als Teil einer starken Gesellschaft begreift.

Warum der Leistungsanspruch tief im Unternehmen verankert sein muss

Mehr Tempo, kluge Köpfe, ein Team: Wie gut dieser Dreiklang für mehr Leistung funktioniert, zeigt die Geschichte von Cansativa selbst. 2017 mit wenig Kapital gegründet, haben mein Bruder Jakob und ich früh auf Geschwindigkeit und Umsetzung gesetzt. Während andere noch in Businessplänen dachten, organisierten wir die ersten Importe von Medizinalcannabis, navigierten durch eine regulatorisch hochkomplexe Landschaft und bauten eine Plattform auf, die heute Marktführer in Deutschland ist.

Dass wir vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Zuschlag für die Distribution von in Deutschland angebautem Cannabis erhielten, war kein Zufall, sondern Ergebnis von Expertise, strategischer Schärfe und kompromissloser Arbeit. Inzwischen haben wir über 2500 B2B-Kund*innen, ein eigenes Produktportfolio, ein starkes Partnerschaftsnetzwerk und wachsen mit jeder regulatorischen Veränderung weiter. Nicht weil wir Glück hatten, sondern weil wir Leistung als Haltung verstehen.

Ambition braucht Anerkennung

Deshalb fordere ich: Deutschland muss lernen, Ambitionen nicht zu fürchten, sondern zu fördern. Denn wer Leistung immer nur mit Egoismus, Selbstausbeutung oder Ellenbogenmentalität gleichsetzt, nimmt sich die Chance auf echten Fortschritt. Leistung ist kein Selbstzweck – sie ist ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Europas. Sie ist Ausdruck von Haltung, Verantwortung und dem Willen, Dinge besser zu machen. Gefragt ist ein gesellschaftliches Klima, in dem es willkommen ist, Großes zu wollen. Und in dem diejenigen, die sich anstrengen, auch Rückenwind bekommen – nicht Gegenwind.

Unser Unternehmen ist nur ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und mit einem klaren Ziel handeln. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gelebten Leistungskultur, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Klarheit basiert. Und auf dem Mut weiterzumachen, gerade wenn der Weg steinig ist.

Es ist Zeit, dass wir in Deutschland – und in Europa – ein neues Kapitel aufschlagen. Eines, in dem Ambition der Antrieb ist, in dem Leistung nicht verdächtig, sondern wertvoll ist. Und in dem wir verstehen: Zukunft entsteht dort, wo Menschen nicht fragen, was gerade bequem, sondern was möglich ist.

“Digitalisierung ist kein Nice-to-have mehr, sondern strukturelle Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit”

„Made in Steel. Built on Data.“ Mit diesem Leitsatz positioniert sich die EMR Dynamics GmbH als strategische Antwort auf die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten – und auf die wachsenden Anforderungen an Geschwindigkeit, Transparenz und Resilienz in industriellen Wertschöpfungsnetzwerken.

Unter der Leitung von Emrullah Görsoy geht EMR Dynamics aus einem Berliner Familienunternehmen hervor, das seit 2005 als verlässlicher Partner für mechanische Komponenten in Europa etabliert ist. Nun markiert das Unternehmen den nächsten Entwicklungssprung der Unternehmensgeschichte: von der Fertigung zur Plattform.

Fragen dazu an Emrullah Görsoy, Managing Director at EMR:

Seit mehr als 20 Jahren seid ihr mit EMR am Markt. Man könnte sagen, ihr macht vieles richtig – Wie lautet euer Erfolgsrezept?

Unser Erfolgsrezept liegt in der konsequenten Weiterentwicklung. Wir haben uns nie auf bestehenden Strukturen ausgeruht, sondern das Unternehmen immer wieder neu gedacht – operativ, strategisch und technologisch. Besonders in Zeiten des Wandels war unser pragmatischer Unternehmergeist entscheidend. Dabei kombinieren wir mittelständische Robustheit mit einer agilen Denkweise – anpassungsfähig, resilient und wachstumsorientiert.

Zeitnah startet ihr mit eurer Neugründung EMR Dynamics am Markt. Was steckt dahinter?

EMR Dynamics ist unsere Antwort auf ein fragmentiertes Marktumfeld und wachsende Anforderungen an Geschwindigkeit, Transparenz und Resilienz in industriellen Lieferketten. Wir verbinden vertikal integrierte Fertigungskompetenz mit einer digitalen Prozessarchitektur – eine B2B-Plattform für die intelligente Steuerung und Vermittlung industrieller Produktions- und Beschaffungsprozesse. Das Ziel: maximale Skalierbarkeit, reduzierte Time-to-Market und durchgängige Prozesssicherheit für unsere Kunden.

Damit schlagen wir die Brücke zwischen Mittelstand und digitaler Ökonomie – resilient, effizient und kundennah. Wir wollen EMR Dynamics als Plattformmarke im industriellen Mittelstand etablieren – mit eigener Fertigung, digitalem Backbone und strategischer Nähe zum Kunden.

An wen richtet sich euer Angebot?