Aktuelle Events

Querfeld: Berliner Sozialunternehmen erfindet die Soli-Pause

Querfeld rettet krummes Bio-Obst und -Gemüse direkt von den Erzeuger*innen und beliefert damit Großküchen, Unternehmen und Privatpersonen. Ab sofort gibt es die Möglichkeit für Kund*innen, ihr pausiertes Bio-Gemüse-Abo an Bedürftige weiterzugeben.

Das 2016 gegründete Sozialunternehmen Querfeld hat es sich zur Aufgabe gemacht, krummes Bio-Obst und -Gemüse direkt von Landwirt*innen zu retten. Damit beliefert Querfeld unter anderem Privatpersonen in Form eines Abonnements. Ab sofort gibt es dabei eine einfache Möglichkeit zur Pausierung der Abonnements, die gleichzeitig noch etwas Gutes tut: die "Soli-Pause". Diese neue Option ermöglicht es Kund*innen, ihre Abonnement-Pause in eine Spende an Bedürftige umzuwandeln. Gleichzeitig verdoppelt Querfeld diese Spende. Das bedeutet, dass für eine 5kg Querfeld-Tüte insgesamt 10kg Bio-Gemüse gerettet und gespendet werden. Somit ist die "Soli-Pause" ein kraftvolles Zeichen der Solidarität, während die Abonnent:innen gleichzeitig weiterhin Lebensmittelverschwendung bekämpfen.

Pause mit Sinn und Herz

Die Soli-Pause wurde ins Leben gerufen, um sowohl Bedürftigen zu helfen als auch weiter Lebensmittel retten zu können. Diese Initiative steht im Einklang mit der Vision von Querfeld, eine faire und nachhaltige Lebensmittelversorgung für alle zu schaffen.

Mit der "Soli-Pause" verdoppelt Querfeld nicht nur die Spende an Bedürftige, sondern verdoppelt auch die Menge an Bio-Obst und -Gemüse, welches vor der Verschwendung gerettet wird.

So profitieren auch die Landwirt*innen von der Soli-Pause. Gerade im Sommer wächst besonders viel Obst und Gemüse auf den Feldern. Ein Großteil der Ernte wird wegen optischer Besonderheiten aussortiert, während gleichzeitig viele Abonnent*innen aufgrund von Reisen ihre Lieferungen pausieren. Die neue Soli-Pause fängt diesen Gegensatz ab, sodass Bio-Höfe ohne Unterbrechung ihre gesamte Ernte mit Querfeld vertreiben können. So wird ein nahtloses System geschaffen, das allen Beteiligten zugutekommt.

Zusammenarbeit mit der Tafel Deutschland

Querfeld hat sich hierbei an die Berliner Tafel gewandt, um diese Initiative zu ermöglichen. Die gespendeten Lebensmittel werden durch das weitreichende Netzwerk der Berliner Tafel an Bedürftige verteilt, wobei der Anspruch von Querfeld an Qualität und Nachhaltigkeit beibehalten wird. Die "Soli-Pause" unterstreicht das Engagement, die Gemeinschaft zu unterstützen und soziale Verantwortung wahrzunehmen. Es verbindet Kund*innen mit einem weiteren Zweck und macht die Pausierung des Abonnements zu einem Statement für Solidarität.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

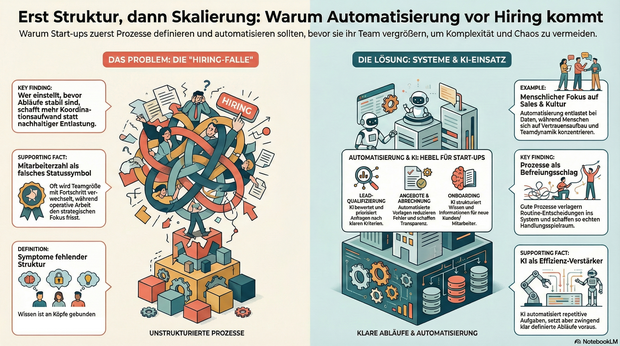

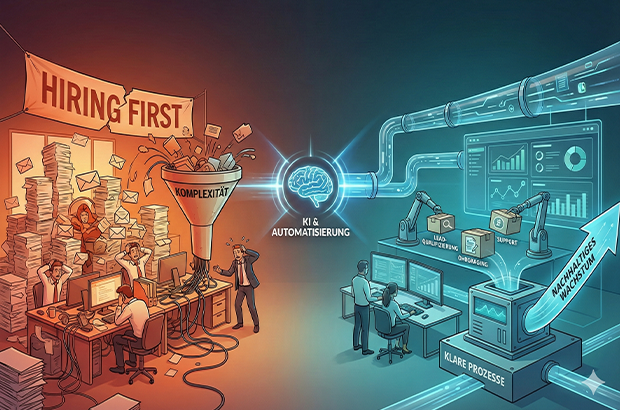

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

Rouge: Vom Tabu zum Geschäftsmodell

Die Menstruation ist ein Milliardenmarkt – und dennoch oft unsichtbar. Das von Tina Frey und Patrick Gsell gegründete Start-up Rouge bricht mit diesem Muster. Was Ende 2022 als Vision in der Schweiz begann, hat sich durch geschickte Positionierung und Expansion nach Deutschland zu einem ernstzunehmenden Player im FemTech-Bereich entwickelt.

Die Grundidee von Rouge ist so simpel wie strategisch klug: Statt die Menstruation zu verstecken, wird sie zum sichtbaren Lifestyle-Element. „Mich hat fasziniert, wie sehr die Menstruation unseren Alltag beeinflusst und wie konsequent wir trotzdem darüber schweigen“, erklärt Mitgründerin Tina Frey. „Bald wurde mir klar: Das ist ein gesellschaftliches Problem.“ Dass dieser Ansatz einen Nerv trifft, zeigt der rasche Aufstieg des Unternehmens. Durch gezielte Medienarbeit gelang es dem Team, das Thema aus der Nische in den Mainstream zu heben – Tina Frey positioniert sich dabei konsequent nicht nur als Unternehmerin, sondern als Expertin für Frauengesundheit.

Differenzierung im "Red Ocean"

Im Zentrum der Marke steht der Rouge-Drink, ein Pulver-Supplement mit Eisen, Vitamin B12 und Granatapfel. Doch der eigentliche USP liegt nicht in den Inhaltsstoffen, sondern in der Inszenierung. Die transparente Flasche mit der roten Flüssigkeit fungiert als bewusstes „Statement-Piece“.

Hier gelingt dem Start-up ein entscheidender Schachzug im wachsenden Markt für Zyklusgesundheit: Während Wettbewerber wie FEMNA oder MYLILY auf funktionale Nahrungsergänzung in diskreter Kapselform setzen, inszeniert Rouge die Einnahme als genussvollen Wellness-Moment. Gleichzeitig emanzipiert sich das Duo von den „lauten“ Tabubrechern der Branche wie The Female Company: Rouge setzt weniger auf Provokation durch Hygieneartikel, sondern transformiert die Linderung von Regelbeschwerden von einer medizinischen Notwendigkeit in eine „ästhetische Selbstverständlichkeit“.

„Sichtbarkeit verändert Verhalten“, so Tina Frey. „Die Flasche macht den Zyklus im Alltag sichtbar und löst Gespräche aus. Noch wichtiger: Viele Frauen erleben dadurch eine neue Selbstverständlichkeit und mehr Selbstbewusstsein.“ Dieser Social-Impact-Gedanke ist fest im Geschäftsmodell verankert: Ein Teil der Erlöse fließt in Aufklärungsprojekte. „Sozialer Impact ist kein Marketing-Trick, sondern eine Notwendigkeit“, ergänzt Co-Founder Patrick Gsell. „Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um langfristig bestehen zu können.“

Diverse Kompetenzen als Wachstumstreiber

Hinter der Marke steht ein komplementäres Gründungs-Duo. Tina Frey bringt als Marketing-Expertin das kommunikative Rüstzeug mit, während Patrick Gsell – seit über 20 Jahren Geschäftsführer eines Softwareunternehmens – die strategische Struktur und Skalierungserfahrung liefert. Patrick Gsell, der 2022 den Bund-Essay-Preis gewann, liefert zudem den intellektuellen Unterbau. „Die Hälfte der Menschheit erlebt die Menstruation. Trotzdem betrifft sie die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt das Verständnis zwischen Mann und Frau. Genau deshalb finde ich es so spannend, mit Rouge am Anfang eines gesellschaftlichen Wandels zu stehen“, so Patrick Gsell.

Expansion mit lokaler Strategie

Nach der Etablierung auf dem Schweizer Heimatmarkt erreichte Rouge im Herbst 2025 den nächsten Meilenstein: den Markteintritt in Deutschland. Anders als bei reinen Export-Modellen setzt das Start-up hierbei auf lokale Strukturen und Partner vor Ort. „Der deutsche Markt bietet großes Potenzial, aber jede Gesellschaft tickt anders“, begründet Tina Frey den Schritt. Das Ziel bleibt grenzüberschreitend gleich: Die Menstruation soll kein Nischenthema bleiben, sondern als normaler Teil der weiblichen Gesundheit akzeptiert werden – sichtbar gemacht durch eine rote Flasche, die den Dialog eröffnet.

Comeback in der Energiebranche: Ex-Yello-Chef Peter Vest fordert mit neuem Modell den Strommarkt heraus

Mit STARQstrom ist zum Jahresanfang ein neuer Player in den Energiemarkt eingetreten. Das Hamburger Start-up setzt auf ein prominentes Gründer-Duo und ein Modell, das den klassischen Börsenhandel umgehen will. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Preis, sondern auf den wachsenden ESG-Nachweispflichten des Mittelstands.

In der deutschen Energielandschaft meldet sich ein bekanntes Gesicht zurück: Dr. Peter Vest, der ehemalige Geschäftsführer von Yello Strom, hat gemeinsam mit Fabio Griemens zum 1. Januar 2026 den neuen Energieversorger STARQstrom gelauncht. Während Vest die Branchenerfahrung aus der Konzernwelt mitbringt, kommt Co-Gründer Griemens aus der Tech- und Skalierungsecke, mit Stationen im Management von LinkedIn und FREENOW.

Das Duo tritt an, um die Wertschöpfungskette der Stromversorgung zu straffen. Das Kernversprechen des neuen Anbieters liegt in der sogenannten „Direktvermarktung“. Anstatt den erzeugten Strom über die Strombörse zu handeln – wo er oft anonymisiert und wieder zurückgekauft wird –, setzt das Startup auf eine direkte Verzahnung von Erzeugung und Belieferung.

Umgehung der „Doppelschleife“

Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, Handelsstufen zu eliminieren. Laut Peter Vest vermeidet das Unternehmen die übliche „Doppelschleife“ über die Börse, bei der Energie zunächst vermarktet und später für die Belieferung wieder beschafft wird. Stattdessen nutzt STARQstrom Energie aus eigenen PV- und Windparks sowie den direkten Einkauf, um sie ohne Umwege an die Endkunden zu bringen.

Diese Strategie soll vor allem Preistransparenz schaffen und die Volatilität abfedern. Im ersten Betriebsmonat nach dem Start im Januar 2026 konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund drei Millionen Kilowattstunden (kWh) Grünstrom absetzen.

ESG-Pflichten als Wachstumstreiber

Obwohl das Angebot auch Privatkunden offensteht, visiert das Startup strategisch vor allem den energieintensiven Mittelstand an. Hier identifizieren die Gründer ein drängendes Problem jenseits der reinen Kosten: die bürokratischen Anforderungen der Energiewende.

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, im Rahmen von ESG-Berichtspflichten (Environment, Social, Governance) und Audits die Herkunft ihrer Energie lückenlos nachzuweisen. „Wer heute Strom einkauft, schaut nicht nur auf den Preis, sondern genauso auf Herkunft und Nachweislogik“, erklärt Mitgründer Fabio Griemens die Marktlücke. Da der Strom aus definierten Anlagen in Deutschland stammt und nicht als Graustrom über die Börse fließt, können Herkunftsnachweise für jede Kilowattstunde direkt bereitgestellt werden, was die Compliance-Prozesse für Firmenkunden vereinfachen soll.

Ambitionierte Skalierungsziele

Die Ziele für die Anlaufphase sind sportlich gesteckt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Hamburger Unternehmen mit einem Volumen von rund 500 GWh im eigenen Bilanzkreis. Gedeckt wird dieser Bedarf durch einen Mix aus PV- und Onshore-Windanlagen, wobei bei Spitzenlasten ergänzend auf Börsenbeschaffung zurückgegriffen werden kann.

Mittelfristig zielt das Gründer-Duo auf den Massenmarkt: Bis Ende 2027 soll rechnerisch eine Menge an Erneuerbarer Energie bereitgestellt werden, die der Versorgung von einer Million Haushalte entspricht. Ob das Modell der direkten Vermarktung angesichts des volatilen Erzeugungsprofils erneuerbarer Energien auch bei dieser Skalierung die versprochene Planungssicherheit halten kann, wird die Marktentwicklung in den kommenden zwei Jahren zeigen.

Dr. Peter Vest und Fabio Griemens werden ihr Konzept dem Fachpublikum erstmals auf der E-World im Februar vorstellen.

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

LegalTech-Trends 2026

KI, strategische Fähigkeiten und mehr Technikverständnis stehen 2026 auf der Agenda der Rechtsbranche – gut zu wissen nicht nur für LegalTech-Start-ups und -Gründer*innen.

Die LegalTech-Trends des Jahres 2026 machen deutlich, dass die Rechtsbranche vor einem grundlegenden Wandel steht: Routinetätigkeiten werden zunehmend in den Hintergrund gedrängt, da sie automatisiert oder von KI übernommen werden. Gleichzeitig gewinnen neue Kompetenzen an Bedeutung und Up-Skilling wird zur Schlüsselqualifikation, während traditionelle Karrierepfade ins Wanken geraten. Dementsprechend werden 2026 das Technologieverständnis, Prozessdesign sowie strategische Fähigkeiten in der Rechtsbranche immer wichtiger.

1. Integrierte Cloud LegalTech-Plattformen etablieren sich

Die LegalTech-Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und konsolidiert sich zunehmend zu integrierten Cloud-Ökosystemen. Diese vereinen zentrale Funktionen wie Mandats- und Fallmanagement, Dokumentenautomatisierung, Ausgaben- und Risikoanalysen sowie Kollaborations- und Workflow-Funktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Sie lösen die bislang weitverbreiteten, voneinander getrennten Einzelsysteme ab. Diese integrierten Plattformen versetzen juristische Teams in die Lage, auf eine einheitliche, konsistente Datenbasis (Single Source of Truth) zuzugreifen und fundierte Analysen durchzuführen. Das Ergebnis sind deutlich schnellere Arbeitsabläufe, eine verbesserte Transparenz über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg sowie eine höhere operative Resilienz der Rechtsorganisation.

2. Eingebettete agentenbasierte KI (embedded agentic AI)

Embedded Agentic AI entwickelt sich rasant zu einem der prägendsten Trends im LegalTech-Markt. Im Gegensatz zu klassischen KI-Assistenzsystemen agieren agentische KI-Module direkt innerhalb juristischer Fachanwendungen und übernehmen eigenständig klar definierte Aufgaben – etwa die Fristenüberwachung, Vertragsprüfung oder Aktenvorbereitung. Nahtlos in bestehende Workflows eingebettet, reduzieren sie manuellen Aufwand, minimieren Risiken und steigern die Produktivität spürbar. Für Kanzleien bedeutet Embedded Agentic AI einen strategischen Schritt hin zu skalierbaren, zukunftssicheren Prozessen, bei denen juristische Expertise gezielt durch autonome, kontextbewusste KI ergänzt wird.

3. KI-Sicherheit & Governance

KI ist längst mehr als nur ein Werkzeug – sie entwickelt sich zu einer operativen Notwendigkeit. Im Jahr 2026 werden LegalTech-Pioniere deshalb über reine Pilotprojekte hinausgehen und Rahmenwerke für die KI-Governance, Risikokontrollen, Compliance und ethische Rahmenbedingungen einführen. In diesem Kontext gilt es beispielsweise Transparenzanforderungen zu definieren, Prompt-Audits und Human-in-the-Loop-Kontrollen einzuführen sowie für die Nachverfolgbarkeit von Datenquellen zu sorgen. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die eine strukturierte KI-Governance integrieren, reduzieren Haftungsrisiken, stärken das Vertrauen und können KI skalieren. Wenn sie dabei auch noch den ethischen und regulatorischen Compliance-Anforderungen gerecht werden, sind sie für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.

4. Predictive Legal Analytics

KI steht 2026 nicht mehr nur für unterstützende oder automatisierende Funktionen, sondern entwickelt sich zunehmend zum strategischen Faktor. Generative KI und fortschrittliche Analyseverfahren werden gezielt zum Einsatz kommen, um den Ausgang von Gerichtsverfahren zu prognostizieren, umfangreiche Beweis- und E-Discovery-Daten auszuwerten und bislang verborgene Muster in der Rechtsprechung zu identifizieren. Im Jahr 2026 wird KI-generierter Content in immer mehr Verfahren eine zentrale Rolle bei der Sichtung, Bewertung und Einordnung von Beweismitteln spielen. Dadurch verändern sich die Vorgehensweisen bei der Vorbereitung von Fällen, dem Entwickeln von Argumentationsketten sowie der strategischen Entscheidungsfindung. All das führt dazu, dass Technologie vom reinen Hilfsmittel zum strategischen Entscheidungsfaktor aufsteigt.

5. Juristische Talente entwickeln sich zu technisch versierten Fachkräften

Anwältinnen und Anwälte müssen sich zunehmend zu technologieaffinen Gestaltern entwickeln, die digitale Tools, Automatisierung und KI souverän in ihre tägliche Arbeit integrieren. Statt reiner Rechtsanwendung rücken Prozessverständnis, Systemkompetenz und Dateninterpretation in den Fokus. Kanzleien profitieren von effizienteren Abläufen, höherer Skalierbarkeit und besserer Mandantenorientierung. Tech-fluente Legal Professionals werden damit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in einem zunehmend digitalisierten Rechtsmarkt.

6. KI-gestütztes Smart Contracting & Compliance Automation

KI geht im Vertragswesen weit über einfache Prüfungsfunktionen hinaus und wird zum zentralen Instrument für umfassendes Contract Lifecycle Management, Compliance-Monitoring sowie eine automatisierte Vertragserstellung. Zudem lassen sich durch Predictive Analytics Risiken, Inkonsistenzen und Compliance-Probleme immer früher identifizieren – ein Trend, der insbesondere für Unternehmensrechtsabteilungen und international tätige Kanzleien von Bedeutung ist. Im Jahr 2026 werden sich vor allem diese drei Anwendungsszenarien etablieren:

- KI-gestützte Vertragsanalysen, die potenzielle Risiken identifizieren und konkrete Korrekturvorschläge liefern.

- Automatisierte Compliance-Berichte zur lückenlosen Nachverfolgung regulatorischer Vorgaben.

- KI-Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten.

7. Cybersicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Mit der zunehmenden Nutzung von LegalTech steigen auch die Risiken im Bereich Cybersecurity. Umso wichtiger ist es, dass Jurist*innen die Daten ihrer Mandant*innen, vertrauliche Fallakten sowie ihre KI-Systeme vor Ransomware-Angriffe, Datenpannen und der unbefugten Offenlegung sensibler Informationen schützen. Robuste Cybersecurity-Tools und datenschutzorientierte LegalTech-Architekturen sind daher unverzichtbar und werden häufig direkt in die Plattformen integriert. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die hier proaktiv investieren, schützen nicht nur ihre Reputation und das Vertrauen ihrer Mandant*innen, sondern erfüllen zugleich die zunehmend strengeren globalen Datenschutzvorschriften.

8. Ergebnisorientierte und ROI-nachweisbare KI-Einführung

2026 steht LegalTech nicht mehr im Testmodus – sie muss konkrete Mehrwerte nachweisen. Sowohl Anbietende als auch Anwendende sind zunehmend gefordert, Investitionen in Technologie klar mit messbaren Ergebnissen zu verknüpfen, etwa durch Zeit- und Kostenersparnis, Reduzierung von Fehlern oder eine höhere Mandant*innenzufriedenheit. Für die Praxis bedeutet das: Pilotprojekte sollten stets mit klar definierten KPIs starten, um den Erfolg messbar zu machen. Analysen spielen eine entscheidende Rolle, um den geschäftlichen Nutzen gegenüber Führungskräften und Mandant*innen transparent darzustellen. Gleichzeitig verlagern sich Budgetentscheidungen weg von „Innovation um der Innovation willen“ hin zu einer klaren ROI-orientierten Ausrichtung.

9. Innovation in der Rechtsberatung & alternative Business-Modelle

Die Veränderung in der Rechtsbranche betrifft die gesamte Struktur juristischer Dienstleistungen. Klassische Stundenhonorare verlieren an Bedeutung, während alternative Preismodelle wie Festpreise, Abonnements oder wertbasierte Vergütungen an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird durch Technologien unterstützt, die Ergebnisse zuverlässig vorhersagen und standardisierte Leistungen effizient bereitstellen. Für Rechtsabteilungen und Mandant*innen wird Kalkulierbarkeit zunehmend zum Standard. Kanzleien, die ihre Liefermodelle entsprechend innovativ gestalten, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerber*innen, die weiterhin auf traditionelle Stundenhonorare setzen.

10. Lawbots & Vertikale Automatisierung

„Lawbots“ stehen kurz davor, zum festen Bestandteil der Rechtsbranche zu werden. Diese spezialisierten Bots sind darauf ausgelegt, spezifische juristische Aufgaben zu automatisieren – von der Mandantenaufnahme über Dokumentenautomatisierung und Compliance-Prüfungen bis hin zu rechtlicher Recherche. Typische Einsatzszenarien sind etwa maßgeschneiderte Bots für Einwanderungsanträge, Markenanmeldungen oder Routineverfahren in der Prozessführung. Sie übernehmen klar definierte, standardisierte Aufgaben auf höchst effiziente Weise. So gewinnen Anwält*innen wertvolle Zeit, um sich auf komplexe, urteilsbasierte Arbeiten zu konzentrieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Der Autor Oliver Bendig ist CEO von stp.one, einem der führenden Anbietern von Legal-Tech-Komplettlösungen.

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.

Schließlich geht es beim Wissenstransfer nicht darum, Patente von einem Büro in ein anderes zu verlagern. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in etwas umzusetzen, das das Leben der Menschen berührt und Ärzten hilft, ihre Patienten besser zu behandeln.

Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der Privatwirtschaft funktioniert in Deutschland und Europa anders als in den USA. Was können wir aus den USA lernen und was sollten wir anders machen?

Ich bewundere den Mut des US-Ökosystems, in dem Gründer oft von großen Zielen träumen, schnell agieren und frühzeitig Investoren finden. Diese Energie schafft Dynamik und hat viele bahnbrechende Unternehmen hervorgebracht.

Europa hat seine eigenen Stärken. Wir sind bekannt für Qualität, Präzision und Vertrauen. Kunden schätzen, dass wir Dinge bauen, die lange halten. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Stärken mit mehr Geschwindigkeit und Mut zu kombinieren. Wir haben die Chance, ein anderes Modell als das US-amerikanische zu entwickeln: verantwortungsvolles Wachstum, profitable Unternehmen und nachhaltige Wirkung, die über Jahrzehnte anhält, und nicht nur Finanzierungszyklen.

Kurz gesagt: Wir können uns von den USA die Zuversicht abschauen, aber wir sollten uns unserer europäischen DNA treu bleiben: geduldig, diszipliniert und langfristig orientiert.

Seit Oktober 2025 bist du Vizepräsident für Entrepreneurship an LMU. Wie willst du dort die Bereiche Entrepreneurship und Technologietransfer voranbringen?

Die LMU ist eine der weltweit führenden Universitäten mit 54.000 Studierenden und 18 Fakultäten. Sie vereint Exzellenz in allen Bereichen und Forschungsgebieten wie Medizin, Physik, KI, Recht, Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Vielfalt in die Gesellschaft getragen wird. In Form von Unternehmen, Wissen und Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das muss schnell geschehen.

Eine natürliche Stärke der LMU liegt in DeepTech, in den Life Sciences, insbesondere in der Biotechnologie, und in aufkommenden Bereichen wie künstliche Intelligenz und Quanten-Technologien. In diesen Bereichen gibt es bereits bahnbrechende Forschung, und der Einfluss auf Patienten, Industrie und Gesellschaft kann enorm sein. Mein Fokus liegt darauf, diese Bereiche zu stärken und die Wege von der Forschung zur Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das bedeutet, dass wir Studierenden und Forschern Zugang zu Büros und Laboren, Inkubationsprogrammen, Finanzierungsmöglichkeiten und starke Partnerschaften mit relevanten Akteuren in München und darüber hinaus bieten, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie frühzeitig und in der Nähe der Kunden mutige Ideen testen können. In dem sie aus Fehlern und Erfolgen lernen können, von erfahrenen Gründern Ratschläge erhalten und Unternehmertum als attraktive Option sehen.

Vor allem aber möchte ich, dass die Zahl der Start-ups, die von der LMU ausgründen, deutlich ansteigt. Sind Lehre, Forschung und Unternehmertum auf Weltniveau und stärken sich gegenseitig, wird die LMU noch mehr zu einem Ort, an dem Ideen wirklich Wirkung entfalten. Nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus.

Vor Kurzem ist dein Buch „The Honorable Entrepreneur“ erschienen. Welche Tipps daraus willst du Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Diese sieben Prinzipien haben mich in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Labor-WG in einem Keller zu einem globalen Unternehmen geführt:

- Vertrauen aufbauen oder gar nichts aufbauen: Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Mitgründern, Mitarbeitern, Investoren und Kunden. Ohne Vertrauen kann kein Unternehmen bestehen.

- Menschen an erste Stelle setzen – immer: Erfolg wird von Teams und nicht von Einzelkämpfern geschaffen. Wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, werden sie die Mission mit dir durchziehen.

- Innovieren für den Impact: Baue keine Technologie nur für dich selbst. Frage dich: Verbessert das das Leben – für Patienten, Kunden, die Gesellschaft?

- Schnell und klug skalieren: Wachstum ist wichtig, aber Wachstum ohne Disziplin kann ein Unternehmen zerstören. Fokussiertes, profitables Skalieren schafft Resilienz.

- Ein profitables, nachhaltiges Unternehmen aufbauen: Profitabilität ist kein Nachgedanke, sondern das, was dir Freiheit und Unabhängigkeit gibt.

- Die Vision umsetzen: Viele Gründer verlieren sich in glänzenden Ablenkungen. Bleib fokussiert. Setze um, was am wichtigsten ist.

- Gib etwas zurück: Teile deine Erfahrung, unterstütze andere und trage zum Ökosystem bei. Wahre Erfolge sind diejenigen, die überleben, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Meine Botschaft ist einfach: Man kann im Geschäftsleben erfolgreich sein, ohne dabei seine Seele zu verkaufen. Rentabilität und Prinzipien sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.

Philipp, Danke für deine Insights

Hinweis: Dieses Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“