Aktuelle Events

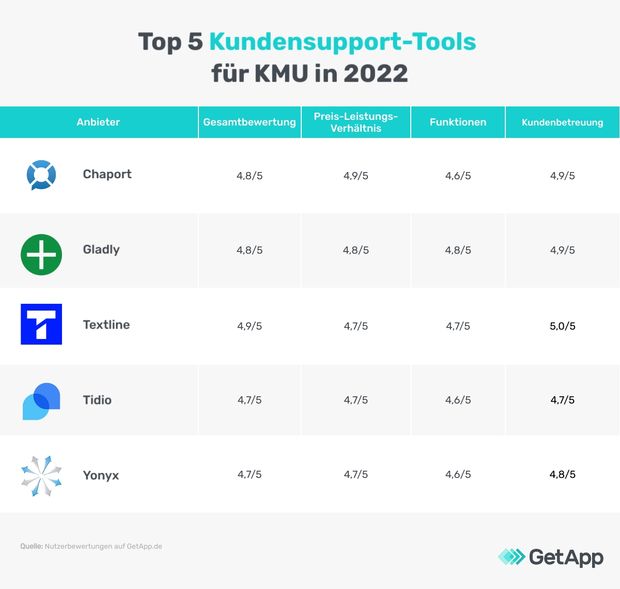

Anbieter-Check: Kundensupport-Tools

Die Auswahl an Kundensupport-Software ist groß. Wir stellen fünf Tools vor, mit denen Support-Teams ihre Arbeit effizient planen, durchführen und optimieren können.

Der Kundensupport gehört zu den wichtigsten Bereichen eines Unternehmens: Ohne einen reibungslos funktionierenden Kundensupport wird es schwierig, ein gutes Kundenerlebnis zu schaffen, und im Zweifelsfall springen Interessent*innen bereits vor dem Kauf ab, wenn sie keine Antworten auf ihre Fragen bekommen. Damit das nicht passiert, setzen viele Unternehmen auf Kundensupport-Software: Sie ermöglicht es ihnen, mit Kund*innen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Live-Chat, E-Mail, Support-Tickets, Social-Media-Integrationen und mehr in Kontakt zu treten und sie bei Problemen und Fragen zu unterstützen.

Im Folgenden stellen wir eine Auswahl an Softwaretools vor, mit denen Unternehmen ihren Kundensupport durchführen und verbessern können (mehr zu den Auswahlkriterien am Ende dieses Beitrags). Die Tools sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Chaport

Der erste Ort, an dem Kund*innen nach Hilfe und Informationen zu einem Produkt suchen, ist meist die Website des/der Anbieter*in. Daher lohnt es sich für Unternehmen, über ein Chatfenster auf der eigenen Website den direkten Kontakt zum Support-Team zu ermöglichen. Ein Anbieter für solche Livechat-Funktionen ist Chaport: Support-Teams können auf ihrer Website den Chat-Button von Chaport einbinden, damit die Websitebesucher*innen mit einem Klick ein Messenger-Fenster öffnen und das Team kontaktieren können. Kund*innen können auch dann über den Chat Nachrichten senden, wenn gerade alle Mitglieder des Kundensupport-Teams offline sind: Die Nachrichten werden dann zusammen mit der E-Mail-Adresse der Kund*innen an das Team weitergeleitet, um später per E-Mail beantwortet zu werden. So ist auch außerhalb der Geschäftszeiten eine Kontaktaufnahme möglich.

Um die Websitebesucher*innen auf die Möglichkeit des Chats aufmerksam zu machen, kann ihnen per Pop-up eine Einladung zum Chat angezeigt werden. Auch automatisierte Chatbots sind verfügbar, die besonders nützlich sind, wenn das Team gerade offline ist oder ein hohes Anfragevolumen zu bearbeiten hat: Sie beantworten häufig gestellte Fragen automatisch, sammeln Feedback und qualifizieren Leads durch Einstiegsfragen. Das Support-Team kann eine Wissensdatenbank erstellen, die der Bot anschließend nutzen kann, um relevante Artikel im Chat vorzuschlagen. Neben den Chats über das Chatfenster können auch Unterhaltungen aus anderen Kanälen in Chaport eingebunden werden, etwa aus Facebook, Telegram oder Viber. Teams können Chats gemeinsam bearbeiten, sich Gruppenchats anschließen, Chats an andere Teammitglieder übergeben oder Chats anderer Teammitglieder einsehen.

Chaport ist als Webversion sowie als App für iOS, Android, Windows und MacOS verfügbar und wird zwischen allen Versionen in Echtzeit synchronisiert. Neben den nativen Integrationen z.B. für Facebook, Telegram, WordPress, Joomla! und Google Analytics sind über 4000 Integrationen über Zapier möglich und es gibt eine REST- und JavaScript-API.

Das Tool kann von bis zu zwei Teammitgliedern kostenlos für unbegrenzt viele Chats und Websites genutzt werden. Dabei wird der Chatverlauf 60 Tage lang gespeichert. Die Pro-Version für bis zu vier Teammitglieder speichert den Chatverlauf unbegrenzt und bietet unter anderem erweiterte Möglichkeiten zur Widget-Personalisierung, die Integrationen für Facebook, Telegram usw., gespeicherte Antworten und Autoresponder. In der Unlimited-Version für beliebig viele Teammitglieder stehen unter anderem Chatbots, die Wissensdatenbank, Chat-Bewertungen und benutzerdefinierte Felder zur Verfügung.

5 Hauptfunktionen von Chaport

- Chatfenster für Websites mit Einladungs-Pop-up.

- Chatbot für Autoantworten und Lead-Qualifizierung.

- Self-Service-Wissensdatenbank für Kund*innen.

- Berichte und Funktionen für die Zusammenarbeit im Team.

- Integration anderer Chatkanäle und API.

Gladly

Gladly ist eine Plattform, die den persönlichen und individuellen Kundenservice in den Mittelpunkt stellt. Kundenservice-Telefonate können direkt in Gladly erledigt werden und Kund*innen auf Wunsch flexibel zu anderen Kanälen wie SMS oder E-Mail wechseln. Während des Anrufs werden über das Sprachdialogsystem gewonnene Kontextinformationen zu den Kund*innen angezeigt, ebenso wie deren Status und aktueller Customer Lifetime Value sowie weitere Informationen wie anstehende Reservierungen oder Notizen zur Person. So kann das Support-Team Anrufenden von Anfang an das Gefühl geben, wertgeschätzt und persönlich gekannt zu werden.

Informationen und Ankündigungen – etwa zum Lieferstatus oder zu Terminvereinbarungen – können per automatisierter Sprachnachricht an viele Kund*innen gleichzeitig gesendet werden, einschließlich der Option, sich mit einem menschlichen Teammitglied verbinden zu lassen. Dazu kommen zahlreiche Funktionen zur Anrufverwaltung, etwa zum Weiterleiten, Stummschalten, Halten und Pausieren von Anrufen sowie Anrufaufzeichnung und Notizen.

Über ein programmierbares, cloudbasiertes Sprachdialogsystem mit Spracherkennung können Kund*innen rund um die Uhr Informationen abrufen und sich an das Team weiterleiten lassen. Auch über ein Hilfecenter und ein Chat-Widget können Teams Self-Service-Funktionen bereitstellen. Ähnlich wie bei Chaport beantwortet ein Chatbot häufig gestellte Fragen automatisch. Die Antworten können genau wie das Self-Service-Hilfecenter in mehreren Sprachen erstellt und den Kund*innen je nach Standort und Spracheinstellungen lokalisiert angezeigt werden.

Teams können Kundeninformationen und Daten zu vergangenen Käufen und Interaktionen in der Gladly-Plattform zentral speichern und über native Integrationen sowie APIs aus anderen Systemen abrufen. Konversationen aus verschiedenen Kanälen werden in Gladly zusammengeführt. Über die People-Match-Funktion können Kund*innen auf Basis verschiedener Faktoren wie ihrer Vorgeschichte, ihrem Anliegen oder ihrem Customer Lifetime Value automatisch an das passendste Teammitglied weitergeleitet werden.

Die Preise von Gladly sind einfach gestaltet: Es gibt keine unterschiedlichen Versionen, sondern der Preis wird nach Anzahl der Teammitglieder berechnet. Die Höhe des Preises unterscheidet sich danach, ob es sich um Support-Mitarbeitende handelt, die direkt mit Kund*innen kommunizieren („Support Heros“), oder um Teammitglieder, die zugewiesene Aufgaben ausführen („Task User“). Teammitglieder, die Teams und den Betrieb verwalten, sind kostenlos. Die drei Arten von Teammitgliedern haben Zugriff auf unterschiedliche Funktionen und es gibt ein Minimum von zehn Support Heros.

5 Hauptfunktionen von Gladly

- Kundenservice-Plattform für den personalisierten Kundensupport.

- Anruf- und Sprachdialogsystem mit Automatisierungsfunktionen.

- Chat-Widget und Chatbot.

- Self-Service-Hilfecenter und Wissensdatenbank.

- People-Match-Funktion zur automatischen Verbindung mit geeigneten Support-Teammitgliedern.

Textline

Webbasierte Live-Chats sind eine gern genutzte Option für den Kundenkontakt, doch es gibt viele Kund*innen, die den Kontakt per SMS bevorzugen. Textline ist eine Plattform für den SMS-basierten Kundensupport, sodass alle Kund*innen das Support-Team jederzeit per SMS kontaktieren können. Die Lösung kann mit einer bestehenden oder von Textline bereitgestellten Telefonnummer oder auch mehreren Nummern für verschiedene Abteilungen eingerichtet werden. Teams können sich über die Whispers-Funktion intern unterhalten und Unterhaltungen mit Kund*innen an bestimmte Teammitglieder zuweisen. Dashboards und Tags helfen, Unterhaltungen nach Typ zu kategorisieren und mit verschiedenen Metriken den Erfolg des Kundenservice-Teams zu analysieren, etwa für die durchschnittliche Wartezeit oder den Anteil der gelösten und nicht gelösten Anliegen. Textline bietet zudem Automatisierungsfunktionen, etwa für die Zuweisung von Unterhaltungen an bestimmte Teammitglieder oder für den automatisierten SMS-Versand auf Basis von auslösenden Ereignissen oder Bedingungen. So können Teams beispielsweise bestimmte Antworten senden lassen, wenn eine SMS zu einer bestimmten Tageszeit eingeht oder bestimmte Begriffe enthält, oder drei Tage nach Abschluss eines Gesprächs automatisch einen Link zu einer Feedback-Umfrage verschicken. Auch Ankündigungen an eine große Anzahl an Kund*innen können zeitlich geplant und automatisch versendet werden. Tag-Funktionen erleichtern dabei die Segmentierung der Kund*innen. Außerdem gibt es Shortcuts und Befehle, die die Navigation im Dashboard beschleunigen und mit denen vorgefertigte Vorlagen eingefügt werden können.

Das Dashboard von Textline ist direkt per Browser nutzbar. Das Tool bietet zahlreiche Integrationen für CRM-, Helpdesk-, Support-, Automatisierungs- und E-Commerce-Tools wie Zendesk, Salesforce, Freshdesk und Instagram Business sowie Integrationen per Zapier. Die Limited-Basisversion bietet Grundfunktionen für drei Teammitglieder und eine Abteilung sowie einen Gesprächsverlauf von 90 Tagen. In der Standard-Version für bis zu zehn Teammitglieder und mehrere Abteilungen wird der Gesprächsverlauf drei Jahre gespeichert und es kommen Funktionen wie NPS- und Kundenzufriedenheitsumfragen, Integrationen, API und Webhooks sowie Nutzer*innenrollen hinzu. Die Pro-Version für bis zu 50 Abteilungen bietet einen unbegrenzten Gesprächsverlauf und weitere Funktionen wie benutzerdefinierte Umfragen, zeitbasierte Automatisierungen und erweiterte Sicherheitsfunktionen.

5 Hauptfunktionen von Textline

- SMS-Kommunikation mit Kund*innen.

- Triggerbasierte Automatisierungen und Massenversand.

- Erstellung von Umfragen zur Kundenzufriedenheit.

- Funktionen zur internen Kommunikation im Support-Team.

- Speicherung von Nachrichtenvorlagen, die per Shortcut nutzbar sind.

Tidio

Tidio ist ein auf Live-Chats konzentriertes Kundenservice-Tool mit Chatbot-Funktionen. Es kann das Service-Team direkt benachrichtigen, wenn ein(e) neue(r) Kund*in die Website aufruft, und abhängig von Kundenaktionen über das Chat-Widget automatische Nachrichten versenden: Der Chatbot kann Kund*innen ein Angebot für einen Rabatt senden, wenn sie im Begriff sind, den Warenkorb zu verlassen, sie mit personalisierten Angeboten auf der Website begrüßen, ihnen beim Verlassen der Seite eine persönliche Nachricht mit Bitte um Feedback senden oder wiederkehrenden Besuchern zur Begrüßung einen Aktionscode schicken.

Möglich sind auch Chatnachrichten auf Grundlage der Zeit, die eine Person auf einer bestimmten Website verbracht hat, etwa um ihr beliebte Produkte aus einer Kategorie eines Onlineshops vorzuschlagen, die sie lange angesehen hat. Eine Live-Besucherliste zeigt, welche Personen gerade welche Bereiche einer Website besuchen, ob sie neue oder wiederkehrende Besucher*innen sind und was sie aktuell im Warenkorb haben. In einem Dashboard können Teams ihren Umsatz überblicken und sehen, wie sich die Interaktion mit Tidio sich auf den Umsatz ausgewirkt hat. Platzierung und Farbe des Chat-Widgets sind anpassbar. Tidio bietet Vorlagen für Chatbots und die Option, in einem Drag-and-Drop-Editor eigene Chatbot-Flows zu erstellen. Auch andere Kanäle wie E-Mail und Instagram können mit Tidio verbunden werden. Nachrichten können an verschiedene Teammitglieder zugewiesen und mit Schnellantwortvorlagen umgehend beantwortet werden.

Die Website von Tidio ist auf Deutsch verfügbar. Es gibt eine Gratisversion für Live-Chats mit bis zu 50 Nutzer*innen und Chatbot-Unterhaltungen mit bis zu 100 Nutzer*innen. In den kostenpflichtigen Versionen Communicator, Chatbots und Tidio+ sind unbegrenzt viele Unterhaltungen möglich. Die Communicator-Version ermöglicht das Erstellen von Abteilungen innerhalb von Teams, das Einrichten von Zugangsbeschränkungen und bietet Analysen, eine native Shopify-Integration sowie die Möglichkeit, die von Besucher*innen angesehenen Seiten, die Live-Besucherliste und Live-Eingaben vor dem Absenden zu sehen. In der Chatbots-Version kommen mehr als 35 Chatbot-Vorlagen, ein visueller Chatbot-Editor und eine Zapier-Integration hinzu. Die Tidio+-Version bietet zudem AI-Response-Bots, die Unterhaltungen per künstlicher Intelligenz analysieren, benutzerdefinierte Integrationen und Funktionen für das E-Mail-Marketing.

5 Hauptfunktionen von Tidio

- Chat-Widget für Live-Chats und Chats per Chatbot.

- Live-Besucherliste mit aktuellen Websitebesucher*innen.

- Chatbot-Editor und KI-gestützte Bots.

- Multi-Channel-Optionen und Antwortvorlagen.

- Auf Onlineshops zugeschnittene Funktionen.

Yonyx

Yonyx hilft Support- und Kundenservice-Teams, deren Prozesse zu verbessern und Vorlagen für Abläufe zu erstellen, etwa mit interaktiven Leitfäden für die Fehlerbehebung oder in CRM-Systeme integrierten Anrufskripts für das Callcenter. Eine zentrale Funktion sind interaktive Entscheidungsbäume, mit denen interaktive Abläufe für Interaktionen mit den Kund*innen erstellt und visualisiert werden können. Auf diese Weise können Kundensupport-Teams dafür sorgen, dass Gespräche nach einem einheitlichen Muster erfolgen und erfolgreicher sind. Sie können Anrufskripts erstellen, sodass beispielsweise die anderen Teammitglieder sehen können, wie die erfolgreichsten Kundenservice-Mitarbeitenden ihre Anrufe führen. Außerdem können Self-Service-Inhalte für Kund*innen erstellt werden, z.B. interaktive Anleitungen. Dazu steht ein HTML-Editor mit Funktionen zum Einbetten von Bildern, Videos und mehr zur Verfügung. Auch hier sind Entscheidungsbäume entscheidend: Die Hilfesuchenden können im Self-Service-Hilfecenter eine Reihe von Fragen zu ihrem Problem durchlaufen, um die zugrunde liegende Ursache zu finden.

Das Tool ist als Professional-, Executive- und Enterprise-Version verfügbar. Der Preis wird für die interne Nutzung (in Callcentern) nach Anzahl der Teammitglieder und für die externe Nutzung (Self-Service für Kund*innen) nach Anzahl der Vorfälle berechnet. Die Funktionen der Professional-Version sind in allen Plänen verfügbar, etwa CRM-Integrationen, eine unbegrenzte Anzahl an Leitfäden, die Map View zum Zeichnen von Entscheidungsnetzwerken und der HTML-Editor. Die Executive-Version bietet zusätzlich Single Sign-On, Tag-Funktionen für eine leichtere Suche und Zugriff auf die REST- und JavaScript-APIs. In der Enterprise-Version kommen eine Enterprise-Datenintegrationsarchitektur zum Erstellen von in andere Anwendungen integrierte Abläufe sowie die Möglichkeit hinzu, mehrsprachige Anleitungen zu erstellen.

5 Hauptfunktionen von Yonyx

- Erstellen von Entscheidungsbäumen für Kundensupport und Callcenter.

- Bereitstellen von Self-Service-Funktionen mit Entscheidungsbäumen.

- Leitfäden für die Fehlerbehebung und Anrufskripts.

- Visualisierung von Abläufen.

Integration in CRM-Systeme.

Methodik

Für diese Liste haben wir zunächst Tools ausgewählt, die innerhalb der letzten zwei Jahre mindestens 20 Nutzer*innenbewertungen auf Get App erhalten haben (Stand vom 2.10. 2022). Anschließend wurden diese Tools nach der Reihenfolge ihrer Gesamtbewertung (von der höchsten bis zur niedrigsten) sortiert, wobei wir eine Mindestbewertung von 4,5 von 5 Sternen zugrunde gelegt haben. Außerdem mussten die Produkte unserer Definition von Kundensupport-Software entsprechen: Kundensupport-Software ermöglicht es Unternehmen, mit Kund*innen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Live-Chat, E-Mail, Ticketing, Social-Media-Integrationen und mehr in Kontakt zu treten, um deren Wünsche zu erfüllen. Die Softwareprogramme mussten ebenfalls die Hauptfunktion der Kategorie Low-Code-Software bieten: Sie ermöglichen die Kommunikation mit Kund*innen, das Management von Wissensdatenbanken und die Verwaltung von Support-Tickets. Die finale Auswahl setzt sich aus den ersten fünf Tools zusammen, die alle oben stehenden Kriterien erfüllten.

Die Autorin Rosalia Pavlakoudis ist Content Analyst für GetApp und Software Advice, zwei unabhängigen Software-Vergleichsplattformen für Business-Software-Käufer*innen. Beide Netzwerke bieten verifizierte Nutzerbewertungen und unabhängige Testberichte in Hunderten von Softwarekategorien, www.getapp.de, www.softwareadvice.de

Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Ausgabe unseres Printmagazins: Mehr dazu liest du in der StartingUp - Heft 04/22 - ab dem 1. Dezember im Handel – jederzeit vorab online bestellbar - auch als ePaper erhältlich - über unseren Bestellservice

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Fördermittel: Worauf Gründer*innen von Beginn an achten sollten

Wichtige Dos and Don’ts bei der Fördermittelbeantragung.

Fördermittel klingen nach einem Traum: Kapital für Innovation, ohne Verwässerung, ohne Bankgespräche und ohne den unmittelbaren Druck eines Exits. Für Start-ups oft die Lebensversicherung, für den Mittelstand der zentrale Hebel, um im Wettbewerb vorn zu bleiben. Gerade bei technisch anspruchsvollen Projekten bestimmen Fördermittel das Tempo – sie machen aus „irgendwann“ ein „jetzt“.

In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass dieser Hebel ungenutzt bleibt. Warum? Weil die Strategie fehlt. Fördermittel werden oft liegen gelassen, falsch beantragt oder derart spät, dass am Ende nur Frust bleibt. Oft passt das Förderprogramm nicht zur Unternehmensphase, der Antrag kollidiert mit dem Projektstart und operativen Prioritäten oder das Vorhaben wird im Antrag wie in einem visionären Pitchdeck beschrieben, statt die Anforderungen der Prüfstellen zu erfüllen. Unsere Erfahrung zeigt: Der größte Fehler wird lange vor dem ersten Mausklick im Antragsportal begangen.

Die Weichenstellung: Förderung ist eine Managemententscheidung

Innovationsförderung entfaltet ihr volles Potenzial nur dann, wenn sie nicht als „Antragsthema“, sondern als Teil der Strategie verstanden wird. Entscheidend ist nicht das Projekt mit der besten Story, sondern dass Unternehmen ihre Roadmap mit der Logik der Förderwelt in Einklang bringen. Der Kern dabei ist immer derselbe: Gefördert wird nicht „einfache Umsetzung“, sondern messbare Innovation. Das Vorhaben muss sich vom Stand der Technik abheben – durch technologische Neuheit, methodisches Risiko oder einen klaren Erkenntnisgewinn. Optimierung oder Skalierung allein wird schnell als Routineentwicklung eingeordnet. Bevor die Suche nach dem passenden Programm beginnt, braucht es deshalb eine Einordnung: Was genau ist an diesem Projekt neu, und welches Fördermittel passt dazu? Je nachdem, ob eine Neugründung vorliegt, ein strukturiertes Entwicklungsprojekt geplant wird oder Projektzyklen im Vordergrund stehen, sind unterschiedliche Instrumente und Argumentationen erforderlich. Der größte Fehler wird daher lange vor der Antragstellung begangen: Es werden falsche Fördermittel gewählt. Viele Teams starten die Recherche wie eine gewöhnliche Google-Suche („Innovationsförderung KMU Deutschland“) und entscheiden sich für ein Programm, das oberflächlich attraktiv wirkt. Förderprogramme sind Werkzeuge, keine Geldtöpfe. Drei Phasen helfen bei der Einordnung:

1) Aufbauphase: Fokus schaffen (unter anderem exist)

In frühen Gründungsphasen zwischen Idee, erster Validierung und Minimum Viable Product liegt die Herausforderung meist nicht in der Technologie, sondern in Fokus, Priorisierung und einem strukturierten Vorgehen. Programme wie exist schaffen dafür den Rahmen: Zeit, Mentoring und Ressourcen, um zentrale Annahmen systematisch zu prüfen. Ein häufiger Fehler ist, den Antrag wie einen Investor Pitch zu schreiben: Während Investoren Skalierung erwarten, bewerten Förderstellen Innovationshöhe, Stand der Technik sowie Vorgehens- und Validierungsplan, und wer sich dabei bereits als „marktreif“ darstellt, verfehlt oft den Förderzweck.

2) Projektphase: Planbar entwickeln (etwa ZIM)

Für etablierte Unternehmen und Scale-ups mit klarer Zielarchitektur ist das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ein starkes Instrument. Es verlangt eine saubere Projektlogik mit definierten Arbeitspaketen, Ressourcen und Meilensteinen und lässt wenig Raum für unkontrollierte Iterationen. Besonders geeignet für Kooperationen mit Forschungspartnern. Ein typischer Fehler ist der „Frühstart“: Teams beginnen mit der Entwicklung, während der Antrag noch läuft, um keine Zeit zu verlieren. Förderlogisch ist das jedoch hochriskant, weil ein vorzeitiger Projektbeginn die Förderung gefährden kann. Management muss Roadmap und bürokratischen Vorlauf deshalb konsequent synchronisieren; wer „schon mal startet“, riskiert die gesamte Fördersumme.

3) Förderung in jeder Phase (Forschungszulage)

Die Forschungszulage ist das flexibelste Förderinstrument, weil sie branchenoffen ist und sich am Charakter des Vorhabens orientiert – nicht an Unternehmensphase oder Businessmodell (vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler). Zudem folgt sie weder dem Wettbewerbsprinzip eines begrenzten Programmbudgets noch einem reinen Auswahlverfahren, sondern basiert auf einem gesetzlichen Anspruch, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Gerade weil Forschung und Entwicklung selten linear verlaufen, passt die Forschungszulage besonders gut zu Entwicklungsprozessen: Hypothesen ändern sich, Ansätze scheitern, Lösungen entstehen durch Lernen. Genau diese technische Unsicherheit ist häufig Teil der Förderlogik. Aus Businesssicht überzeugt vor allem die Liquiditätswirkung, da die Zulage grundsätzlich auch für bereits laufende oder abgeschlossene Projekte genutzt werden kann. Entscheidend ist jedoch die Dokumentation: Ohne klare Abgrenzung zur Routine-Weiterentwicklung wird Potenzial verschenkt oder der Prüfprozess unnötig erschwert. Wer profitieren will, sollte technische Risiken, Erkenntnisse und Aufwände von Beginn an kontinuierlich dokumentieren.

Fazit

Beim der Innovationsförderung gewinnt nicht, wer am schnellsten Anträge schreibt, sondern wer das richtige Instrument für sein Vorhaben wählt. Programme verfolgen unterschiedliche Ziele – und genau darin liegt ihr Wert. Entscheidend sind die passende Programmauswahl, ein sauberes Timing und gute Dokumentation.

Die Autorinnen

Dr. Isis Römer ist Senior R&D Consultant bei Coup und Expertin für die Forschungszulage. Als Wissenschaftlerin ist sie Spezialistin für die Identifikation und Dokumentation förderfähiger Projekte. Sie übersetzt komplexe technische Innovationen in die Logik der Bescheinigungsstelle (BSFZ) und unterstützt Unternehmen dabei, die feine Linie zwischen Routineentwicklung und echter Innovation klar zu ziehen.

Theresa Mayer ist CRO bei Coup. Sie verantwortet die strategische Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens. Mit ihrem Business-Background schlägt sie die Brücke zwischen Strategie und operativer Umsetzung. Ihr Fokus liegt darauf, Fördermittel nicht als isolierte Zuschüsse, sondern als strategischen Hebel für Skalierung und Marktrelevanz bei Start-ups sowie im Mittelstand zu positionieren.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

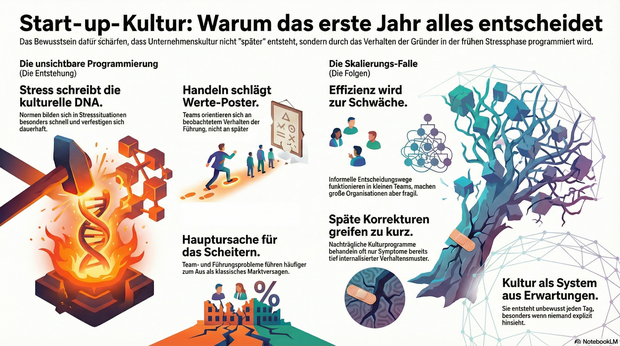

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

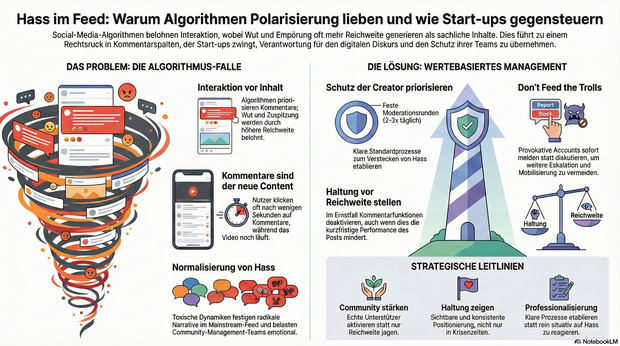

Rechtsruck auf Social Media: Was Start-ups jetzt tun müssen

Hass und rechte Narrative dominieren zunehmend die Kommentarspalten, da Social-Media-Algorithmen diese Polarisierung mit Reichweite belohnen. Was du wissen solltest und wie du aktiv gegensteuern kannst.

Was früher als Randphänomen galt, ist heute leider Alltag: Kommentarspalten auf Instagram, TikTok und Facebook werden zunehmend von rechten Narrativen, gezielten Provokationen und orchestrierten Empörungswellen geprägt. Gleichzeitig verstehen sich die meisten Plattformen längst nicht mehr primär als „soziale Netzwerke“, sondern als Entertainment-Plattformen. TikTok kommuniziert das beispielsweise schon länger sehr offen. Dadurch verlagert sich der „soziale“ Austausch in Direktnachrichten, Gruppenchats – und vor allem in die Kommentare.

Was viele junge Unternehmen jedoch unterschätzen: Nutzer*innen klicken oft schon nach wenigen Sekunden auf die Kommentare, während das Video noch läuft. Der Diskurs unter dem Content ist somit zum eigentlichen Content geworden. Und die Plattformen belohnen genau das.

Warum Polarisierung algorithmisch attraktiv ist

Algorithmen priorisieren Interaktionen – und Kommentare zählen mehr als Likes. Reißerische Headlines und Clickbait funktionieren seit jeher. Neu ist allerdings, dass auch Empörung, Wut und Zuspitzung algorithmisch belohnt werden, weil sie zu mehr Kommentaren führen. Mehr Kommentare bedeuten mehr Reichweite. Mehr Reichweite wiederum zieht neue Kommentierende an.

Für Marketer entsteht eine paradoxe Situation: Negative und hasserfüllte Kommentare können die Performance eines Posts steigern. Ironischerweise sorgen Hasskommentare unter Umständen dafür, dass genau dieser Beitrag noch stärker ausgespielt wird. Doch diese Dynamik hat ihren Preis. Sie normalisiert radikale Narrative in Mainstream-Feeds. Dazu haben Plattformen wie TikTok ihre Moderation oder Meta den unabhängigen Faktencheck leider zuletzt eher eingeschränkt als ausgeweitet. Damit müssen Start-ups und ihre Marketingteams selbst mehr Verantwortung übernehmen.

Wenn der Rechtsruck im Community Management ankommt

In unserer Social-Media-Boutique-Beratung erleben wir die Folgen täglich. Ob sexualisierte Kommentare unter einem Video mit einer körperbetont gekleideten Darstellerin, das Leugnen des Klimawandels unter Nachhaltigkeits-Content sowie Veganismus-Bashing von Fleisch-Ultras oder rassistische und islamophobe Kommentare unter Beiträgen einer Expertin mit Kopftuch: Die Intensität hat erheblich zugenommen.

Besonders letzteres war für mein Team ein Wake-up-Call. In unserer Bubble in Berlin-Kreuzberg spüren wir gesellschaftliche Verschiebungen oft weniger direkt. Doch in den Kommentarspalten ist der Rechtsruck real – und emotional belastend, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Community-Management-Team. Start-ups sollten daher klare Leitlinien haben, wie sie auf Social Media mit Hass umgehen.

Schutz zuerst und don’t feed the trolls

Das Wichtigste zuerst: Die Darsteller*innen müssen geschützt werden. Im Idealfall bekommen sie von der Hasswelle nichts mit. Für Social-Media-Teams bedeutet das: zwei- bis dreimal tägliche Moderationsrunden, klare Standard Operating Procedures und konsequentes Verstecken und Melden von Hasskommentaren.

„Don’t feed the trolls“ bleibt eine valide Grundregel. Öffentliche Diskussionen mit klar provokativen Accounts führen selten zu Einsicht – oft nur zu weiterer Eskalation oder dazu, dass Gleichgesinnte mobilisiert werden. Solche Posts sollten sofort versteckt, gemeldet und dokumentiert werden. Bei grenzwertigen Kommentaren kann es sinnvoll sein, sie teilweise stehen zu lassen, wenn die Community diesen Äußerungen konstruktiv widerspricht. Denn eine starke Community kann selbstregulierend wirken und stärkt das Wir-Gefühl.

Eine weitere sehr gute Maßnahme ist, einen eigenen Kommentar nach folgendem Motto zu verfassen: "Wir als Marke X stehen für XYZ. Jegliche Form von Hass wird von uns nicht toleriert. Dennoch haben wir uns entschlossen, dahingehende Äußerungen unter diesem Post stehen zu lassen, weil das Löschen gegen unsere Werte verstößt. Jedoch melden wir jeden einzelnen Hasskommentar." Dies zeigt eine klare Haltung und kann oben angepinnt werden.

Ist die Kommentarflut jedoch nicht mehr moderierbar, empfiehlt es sich, die Kommentarfunktion in Ausnahmefällen zu deaktivieren oder den Post zu archivieren. Solch eine Maßnahme mussten wir beispielsweise bei einem Projekt ergreifen, bei dem die Expertin ein Kopftuch trug, da die islamophoben Kommentare regional leider massiv zunahmen. So mussten wir die Performance-Ads mit ihr in bestimmten Regionen aussetzen – in Berlin funktionierten sie hervorragend, in Teilen Sachsens nicht. Das ist natürlich bitter.

Kolleg*innen aus anderen Social-Media-Agenturen haben mir zudem von früheren Workarounds berichtet. So ließen sich in Ads bestimmte interessenbasierte Zielgruppen ausschließen, wie etwa Personen mit Affinitäten zu rechten Bands. Doch diese Targeting-Möglichkeiten wurden zuletzt deutlich eingeschränkt. Start-ups stehen damit oft schutzloser da als noch vor wenigen Jahren.

Zwischen Haltung und Algorithmus

Auf den gesellschaftlichen Rechtsruck haben junge Unternehmen leider nur einen kleinen Einfluss. Sehr wohl können sie allerdings beeinflussen, wie sie auf ihren Social-Media-Kanälen damit umgehen. Leitlinie sollten folgende Punkte sein:

- Moderation professionalisieren: Klare Prozesse etablieren, statt situativer Reaktionen.

- Darsteller*innen schützen: Sowohl psychologisch als auch operativ.

- Haltung zeigen: Sichtbar, konsistent, nicht nur in Krisenmomenten.

- Community stärken: Echte Unterstützer:innen aktivieren, statt nur Reichweite zu jagen.

- Reichweite nicht über Werte stellen: Selbst wenn Hass kurzfristig Performance bringt.

Die Entwicklung bei TikTok und Co. zeigt, dass Kommentarspalten längst keine Nebensache mehr sind. Sie sind Diskursräume – und damit politische Räume. Start-ups, die auf Social Media vertreten sind, müssen sich darüber klar sein. Sie sind nicht mehr nur reine Marketingkanäle, sondern moderieren öffentliche Debatten. Und das ist eine Verantwortung, die sie nicht an den Algorithmus delegieren dürfen.

Der Autor Mirco Gluch ist Gründer der Boutique Social Media-Beratung Piggyback, KI-Experte und Macher des Onlinekurses „AI für Social Media".

12 Mio. USD für Secfix: Vom simplen Compliance-Tool zur europäischen Security-Plattform

Die regulatorischen Daumenschrauben für Europas Unternehmen ziehen sich an. Das Münchner Start-up Secfix liefert die passenden Antworten – und sichert sich nun in einer überzeichneten Series-A-Runde 12 Millionen US-Dollar.

Heute verkündet das Münchner Start-up Secfix einen bedeutenden Meilenstein: Das Unternehmen, das sich als eine der führenden End-to-End Security-Compliance-Plattformen in Europa positioniert, hat eine überzeichnete Series-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Kapitalmaßnahme von Alstin Capital. Flankiert wird der Lead-Investor von Bayern Kapital sowie dem Bestandsinvestor neosfer, der Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe.

Von der TU München zur europäischen Expansion

Hinter Secfix stehen die CEO Fabiola Munguia sowie ihre Mitgründer Grigory Emelianov (CTO) und Branko Džakula (CISO). Die Wurzeln des Start-ups reichen an die Technische Universität München (TUM) zurück, wo Munguia und Emelianov studierten. Zunächst startete das Team 2021 mit Requestee, einem Marktplatz für ethische Hacker und Penetrationstests – eine Gründungsgeschichte, über die StartingUp bereits ausführlich in einem Porträt berichtet hat.

Doch im direkten Austausch mit Start-ups und dem Mittelstand erkannten die Gründer*innen durch gutes Zuhören am Markt ein weitaus gravierenderes, strukturelles Problem: Europäische Unternehmen standen vor enormen Hürden, da Security-Zertifizierungen bis zu 18 Monate dauerten und extrem viel manuellen Aufwand erforderten. Dieser langsame und teure Prozess hemmte das Wachstum massiv, denn ohne die passenden Nachweise verzögerten sich wichtige Vertragsabschlüsse, was teilweise zu Millionenverlusten führte. Das Team verinnerlichte eine wichtige unternehmerische Lektion: Compliance ist kein reines IT-Thema, sondern ein entscheidender Wachstumshebel, um Enterprise-Deals überhaupt abschließen zu können. Aus dieser Erkenntnis heraus vollzog das Team einen strategischen Pivot zu Secfix (sie offizielle Umfirmierung und Rechtsformwandlung erfolgte im Januar 2023), um die Prozesse für Standards wie ISO 27001, den EU AI Act, NIS2, DSGVO und SOC 2 grundlegend zu automatisieren.

Vom reinen Tool zum strategischen Partner

Was bei Secfix ursprünglich als reines GRC-Automatisierungstool (Governance, Risk, Compliance) begann, hat sich laut Unternehmensangaben mittlerweile zu einer KI-gestützten End-to-End Security-Compliance-Plattform in Europa weiterentwickelt. Dies ist eine direkte Antwort auf die Marktdynamik: Mit Vorgaben wie ISO 27001, NIS2, DORA und dem EU AI Act steigt der regulatorische Druck auf europäische Firmen derzeit erheblich an. Um in diesem komplexen Umfeld nicht nur bloße Checkbox-Compliance zu betreiben, vereint Secfix heute Compliance-Automatisierung mit einem KI-nativen "CISO-as-a-Service". Das Portfolio deckt dabei weite Teile der Sicherheitsinfrastruktur ab und reicht von kontinuierlichem Monitoring, Incident-Management und Access-Management bis hin zu Cloud-Security-Scanning, Penetrationstests und vollumfänglicher Security-Führung.

Dieser ganzheitliche Ansatz scheint im Markt auf Resonanz zu stoßen: Laut Secfix können Kund*innen die Dauer ihrer Zertifizierungsprozesse durch die Plattform um bis zu 90 Prozent verkürzen. Gleichzeitig verweist das Start-up auf eine Audit-Erfolgsquote von 100 Prozent. Aktuell vertrauen bereits Hunderte von Kund*innen in über 15 europäischen Ländern auf den Service, darunter renommierte Unternehmen wie WorkMotion, Veremark, Orianda und Trafigura sowie Banken und Energieunternehmen.

Die nächsten Schritte: Europa im Visier und „Smart Money“ an Bord

Mit dem frischen Kapital will Secfix nun die Expansion in ganz Europa gezielt vorantreiben. Zudem investiert das Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Automatisierung und skaliert das CISO-as-a-Service-Angebot für die wachsende Nachfrage im Mid-Market.

Die strategische Neuausrichtung bringt Fabiola Munguia, die CEO des Münchner Unternehmens, wie folgt auf den Punkt: „Wir haben damit begonnen, Unternehmen schnell und unkompliziert zur Zertifizierung zu bringen. Heute werden wir zu ihrem langfristigen Security- und Compliance-Partner für alles, was danach kommt. Unsere Vision ist es, Secfix als führende End-to-End Security-Compliance-Plattform Europas zu etablieren, die Unternehmen von der ersten ISO-27001-Zertifizierung an durch ihre gesamte Security- und Compliance-Reise begleitet.“

Für das weitere Wachstum setzt Secfix dabei ganz bewusst auf "Smart Money". Mit dem Lead-Investor Alstin Capital holt sich das Start-up einen Münchner Fonds an Bord, der stark auf B2B-Software fokussiert ist. Besonders wertvoll dürfte der „All-in“-Ansatz des Investors sein: Neben Kapital unterstützt Alstin die Gründerteams aktiv durch Sales-Coaching, Go-to-Market-Strategien sowie den Zugang zu relevanten Industriekontakten.

10 Mio. Euro Series-A: VoiceLine transformiert den Außendienst mit Sprach-KI

Das 2020 von Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas gegründete Münchner Start-up VoiceLine hat eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro abgeschlossen, um seine Voice-AI-Plattform für Frontline-Teams international zu skalieren.

Angeführt von Alstin Capital und Peak, unterstützt durch Scalehouse Capital, Venture Stars und NAP, setzt das Unternehmen auf ein massives Umsatzwachstum von 1.000 % gegenüber dem Vorjahr.

Fokus auf den „Motor“ der B2B-Wirtschaft

Die Gründer Dr. Nicolas Höflinger und Sebastian Pinkas haben VoiceLine als Lösung für ein zentrales Problem im Arbeitsalltag von Außendienst-Teams positioniert. Während diese Teams oft den Großteil des Tages beim Kunden oder auf Reisen verbringen, bleibt die CRM-Pflege und Dokumentation häufig auf der Strecke oder wird auf den späten Abend verschoben. Dies führt zu unvollständigen Berichten und dem Verlust wertvoller Marktinformationen. VoiceLine löst dies mit einem KI-Assistenten, der Sprachnotizen direkt in strukturierte CRM-Einträge, Besuchsberichte und Folgeaufgaben überführt.

Messbare Ergebnisse bei Industrie-Größen

Dass der technologische Ansatz funktioniert, belegen die Zahlen bei namhaften Kunden wie DACHSER, ABB, Knauf und KSB. Laut Unternehmensangaben sparen Vertriebsmitarbeiter durch die Lösung rund fünf Stunden pro Woche an administrativem Aufwand ein. Die Datenqualität aus dem Feld steigt um bis zu 400 %, während die Implementierung durch eine proprietäre Engine oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Andreas Schenk, Partner bei Alstin Capital, betont, dass VoiceLine Sprach-KI damit zum echten „Produktivitäts-Hebel“ für mobile Teams macht.

Strategische Expansion und massives Team-Wachstum

Mit dem frischen Kapital plant VoiceLine, die Mitarbeiterzahl am Hauptsitz in München noch in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln. Neben der internationalen Expansion soll der Fokus verstärkt auf Branchen wie Pharma, Medtech sowie Versicherungen und Finanzdienstleistungen ausgeweitet werden. CEO Nicolas Höflinger sieht in der Series-A den entscheidenden Meilenstein, um VoiceLine europaweit als Standard-Schnittstelle für Frontline-Organisationen zu etablieren.

Gründer*in der Woche: syntik – High-Tech im Herzen der Industrie

Wie Mert Erdoğan mit syntik den Mittelstand fit für die Zukunft machen will, indem er Unternehmen ganzheitlich von der KI-Strategie über das Mitarbeitendentraining bis hin zur technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen begleitet.

Vom sicheren Management-Sessel in das Wagnis der Selbständigkeit – diesen Weg wählen viele, doch nur wenige tun es mit einem so klaren Fokus auf die Old Economy. Mert Erdoğan, selbst Alumni der Universität Siegen, sah jahrelang eine wachsende Kluft: Auf der einen Seite die rasanten Fortschritte in der KI-Entwicklung, auf der anderen Seite ein deutscher Mittelstand, der oft noch mit Excel-Tabellen und Papierbergen kämpft.

„Ich habe in vielen Projekten gesehen, wie groß das Potenzial von KI ist. Vor allem in Bereichen, in denen heute noch unnötig viele repetitive Aufgaben manuell erledigt werden. Das Frustrierende war, dass diese Use Cases echten Mehrwert schaffen könnten, aber gerade im Mittelstand fehlt oft das Know-how, sie technisch und wirtschaftlich richtig einzuordnen. Genau da wollte ich ansetzen“, sagt Mert. Seine Antwort darauf ist syntik.

Der Dolmetscher zwischen zwei Welten

Das Problem vieler Traditionsunternehmen ist nicht der Unwille zur Innovation, sondern die Überforderung durch die Komplexität. Genau hier setzt das Geschäftsmodell von syntik an. Das 2025 im Siegerland gegründete Start-up versteht sich weniger als klassische IT-Beratung, sondern vielmehr als Übersetzer und Brückenbauer.

„Viele haben Angst vor großen KI-Investitionen ohne entsprechendem ROI und der Intransparenz dahinter. Wir übersetzen das Thema in verständliche, wirtschaftlich greifbare Schritte. Was muss individuell entwickelt werden, wie viel kostet dies, gibt es ggf. Fertige Lösungen. So machen wir aus Unsicherheit konkrete Handlungsmöglichkeiten“, so Mert.

Die Philosophie ist simpel: Technologie muss demokratisiert werden. Syntik holt die Unternehmen dort ab, wo sie stehen. Das Portfolio ruht dabei auf drei Säulen: Einer strategischen Beratung, die echte Anwendungsfälle jenseits von Spielereien identifiziert, einem umfangreichen Trainingsprogramm, das den Mitarbeitenden die Angst vor der "Black Box" KI nimmt, und schließlich der harten technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen.

Alltagstauglichkeit statt KI-Schnickschnack

In einer Branche, die oft von Buzzwords und abstrakten Visionen dominiert wird, wirkt der Ansatz der Siegener erfrischend pragmatisch. Während etablierte IT-Riesen und schicke KI-Boutiquen aus den Metropolen sich oft auf DAX-Konzerne stürzen und entsprechende Preisschilder aufrufen, lässt syntik diese Nische bewusst links liegen.

Das Alleinstellungsmerkmal liegt in der kulturellen Passung. Die Macher hinter syntik treten nicht als abgehobene Tech-Evangelisten auf, sondern als Partner auf Augenhöhe. Sie sprechen die Sprache der Ingenieur*innen und Kaufleute im Mittelstand.

„Wir kommen nicht mit besonderen Folien, sondern mit echtem Verständnis für die Herausforderungen im Alltag. Ich kenne den Mittelstand, weil ich selbst aus dieser Welt komme. Mein Vater arbeitet sei über 20 Jahren bei den Deutschen Edelstahlwerke (DEW). Wir reden nicht über Visionen, wir reden über Lösungen, die heute schon etwas besser machen in den kaufmännischen Prozessen“, so Mert.

Dieser „Siegerländer Pragmatismus“ kommt an. Statt theoretischer Powerpoints liefert das Team Lösungen, die funktionieren – sei es die Automatisierung der Angebotserstellung oder die Optimierung der Materialdisposition. Es geht darum, KI vom abstrakten Gespenst zum nützlichen Werkzeug am Fließband oder im Büro zu machen.

„Unsere Kunden sagen oft ‚Das ist kein KI-Schnickschnack, das hilft uns wirklich im Alltag.‘ Und genau das ist unser Anspruch, Lösungen zu liefern, die sofort spürbar etwas verbessern und Kapazitäten für relevante Aufgaben frei werden“, so Mert.

Bootstrapping statt Venture Capital

Auch bei der Finanzierung bleibt Mert Erdoğan seiner Linie treu. Statt sich frühzeitig von Venture-Capital-Gebenden abhängig zu machen und Anteile gegen „schnelles Geld“ zu tauschen, wählte syntik den Weg des Bootstrappings. Das Unternehmen wächst organisch aus dem eigenen Cashflow.

Dieser Weg ist steiniger und erfordert mehr Geduld, signalisiert den Kund*innen aber auch Stabilität: Hier wird kein Geld verbrannt, um künstliche Wachstumsziele zu erreichen. Das Stammkapital der GmbH wurde klassisch eingebracht, das Risiko liegt beim Gründer.

„Wir wollen nur unseren Kunden verpflichtet sein, nicht irgendwelchen Wachstumsverpflichtungen von Investoren. Unabhängigkeit heißt für uns, dass wir selbst entscheiden, was sinnvoll ist. Und wir wachsen nur dort, wo es echten Mehrwert bringt. Wenn wir bestimmte KI-Produkte entsprechend etabliert haben und den Bedarf am stärksten an bestimmten Stellen sehen, können wir ggf. über Investoren sprechen“, betont der CEO.

Dieses Vorgehen schafft Vertrauen gerade beim Mittelstand, der oft skeptisch gegenüber fremdfinanzierten Start-up-Blasen ist.

Der Blick nach vorn: Fokus auf die Schwergewichte

Trotz der jungen Firmengeschichte – die Gründung erfolgte erst im Sommer 2025 – kann das Team bereits auf Referenzen aus über einem Dutzend Branchen verweisen. Im Gespräch mit dem Alumniverbund der Uni Siegen machte Erdoğan deutlich, wohin die Reise gehen soll: Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf stark regulierte und dokumentationsintensive Sektoren wie Pharma, Chemie und Automotive.

Gerade in diesen Bereichen, wo Fehler teuer sind und Prozesse strikten Normen unterliegen, sieht der Gründer das größte Potenzial für KI-gestützte Effizienzsteigerung. Damit besetzt das Start-up seinen „Sweet Spot“ im Markt: Syntik agiert agiler und nahbarer als die nicht selten „trägen Tanker der Großberatungen“, ist aber gleichzeitig strategisch weitsichtiger als reine Software-Entwickler, die oft nur Code liefern, ohne die komplexen Prozesse des Mittelstands wirklich zu verstehen.

„Wir geben uns nicht mit Oberflächenlösungen zufrieden. Unser Ziel ist es, KI dort nutzbar zu machen, wo sie bisher scheitert. In kritischen Prozessen, unter realen Bedingungen mit echten Ergebnissen. Beim automatisierten Abgleich von Ausschreibungen, der strukturierten Verarbeitung technischer Anfragen, präzisen Forecasts in der Instandhaltung oder intelligenten Assistenzsystemen in Form von Chatbots für Normen und Richtlinien mit entsprechender Logik, Aktionen in Systemen und Mehrsprachigkeit“, so Mert.

Langfristig will das syntik den Schritt vom reinen Dienstleister zum Produktanbieter vollziehen. Geplant ist die Entwicklung standardisierter KI-Module, die sich wie Bausteine in verschiedene Unternehmenslandschaften integrieren lassen.

Mit syntik beweist Mert Erdoğan einmal mehr, dass Innovation nicht zwangsläufig aus den Metropolen kommen muss. Manchmal entsteht sie genau dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird: Mitten im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

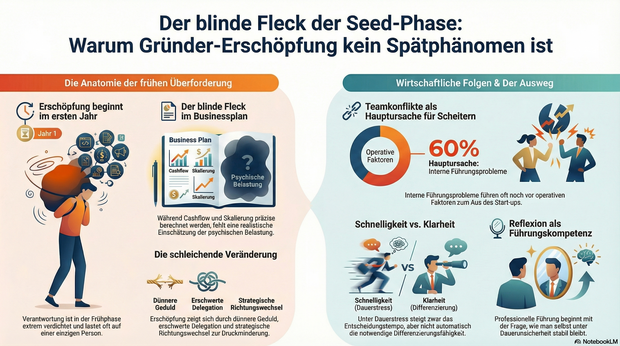

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

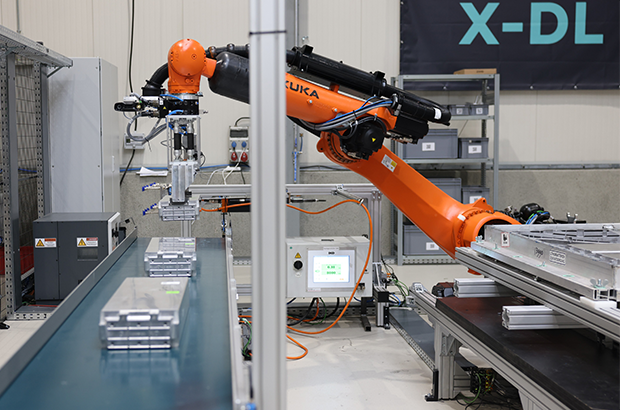

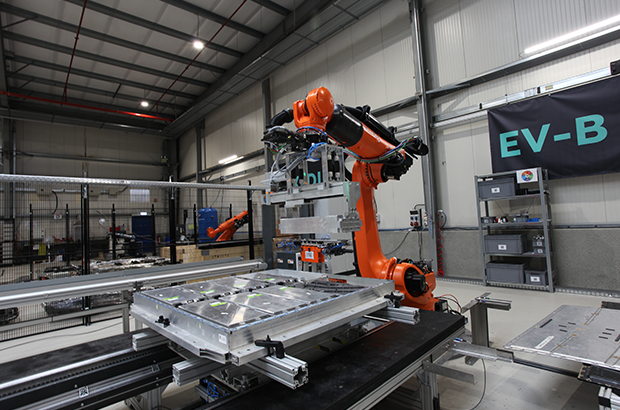

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.