Aktuelle Events

Anbieter-Check: Elektronische Fahrtenbücher

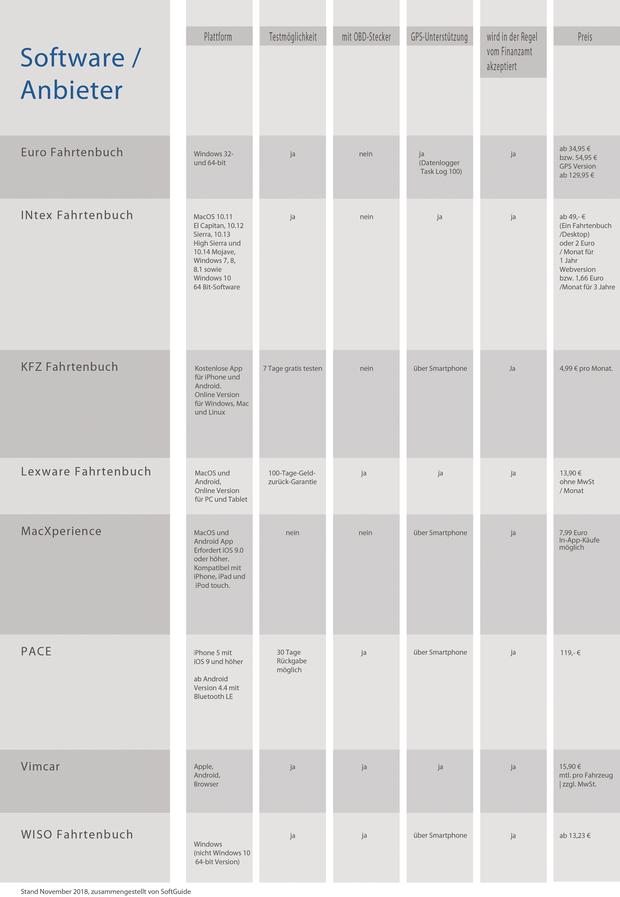

Das Führen eines Fahrtenbuches, auch eines elektronischen, bedeutet einen gewissen Grad an Disziplin. Je weniger Sie also pro Fahrt tun müssen, desto einfacher wird es sein, die vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen. Wir stellen acht wichtige Anbieter von elektronischen Fahrtenbüchern im Überblick vor.

Ein Fahrtenbuch dient in der Regel dazu, private und geschäftliche bzw. dienstliche Fahrten voneinander getrennt aufzuführen und nachzuweisen. Das Führen eines Fahrtenbuches kann unter bestimmten Umständen richterlich angeordnet werden, in den allermeisten Fällen aber hat das Führen eines Fahrtenbuches steuerliche Gründe. Jeder der einen Dienstwagen auch privat nutzt unterliegt in Deutschland der 1%-Pauschalversteuerung. D.h. pro Monat müssen 1% des Brutto-Listen-Neupreises des Fahrzeugs als geldwerter Vorteil privat versteuert werden. Hinzu kommt dann noch die Pauschale für die Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte. Ob sich das Führen eines Fahrtenbuchs lohnt lässt sich bei verschiedenen Anbietern über Vergleichsrechner bzw. Ersparnisrechner ermitteln. Als grober Orientierungswert gilt, je höher der Neuwagenlistenpreis und je weniger oft der Dienstwagen privat genutzt wird, desto höher ist die Ersparnis.

Was verlangt das Finanzamt

Ein Fahrtenbuch wird grundsätzlich für ein komplettes Kalenderjahr geführt. Es muss mindestens Angaben über Datum, Beginn und Ende der Fahrt und Kilometerstand zu Beginn und Ende, gefahrene Kilometer, jeder einzelnen geschäftlichen Fahrt, Reiseziel, Reisezweck und aufgesuchter Geschäftspartner enhalten. Eventuelle Umwege sind ebenfalls aufzuzeichnen. Für private Fahrten und die Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte genügen das Datum und die Kilometerangaben. Alle Fahrten müssen zeitnah erfasst und ggfs. vervollständigt werden, d.h. innerhalb einer 7-Tages-Frist. Geschieht dies nicht, wird das Fahrtenbuch nicht anerkannt.

Werden elektronische Aufzeichnungen ausgedruckt, müssen nachträgliche Veränderungen der Aufzeichnungen technisch ausgeschlossen sein oder zumindest dokumentiert werden. Für etwaige Steuerprüfungen müssen sämtliche Daten, d.h. nicht nur die Ausdrucke, sondern auch die Stammdatenbanken mit den Fahrtaufzeichnungen für zehn Jahre aufbewahrt werden.

Die einzelnen Finanzämter behalten sich vor, über die Anerkennung eines Fahrtenbuchs in jedem Einzelfall zu entscheiden. Wobei dies sowohl für handgeschriebene als auch für elektronisch erstellte Fahrtenbücher gilt. Vor der Nutzung eines elektronischen Fahrtenbuches sollten Sie auf jeden Fall mit dem Sachbearbeiter Ihres Finanzamtes oder aber zumindest mit Ihrem Steuerberater Kontakt aufnehmen und sich erkundigen, ob das gewählte Fahrtenbuch auch tatsächlich anerkannt wird.

Arten von elektronischen Fahrtenbüchern und typische Funktionen

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten elektronische Fahrtenbücher zu führen. Sowohl für Apple Liebhaber als auch für Android Phone Nutzer gibt es Apps in den entsprechenden Portalen, die entweder nur für die Smartphone Nutzung konzipiert sind oder die Schnittstellen zu Desktop-Software oder Cloud-Software umfassen. Außerdem gibt es Lösungen, die die OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges nutzen und ein Smartphone mit entsprechender App benötigen oder auch fest verbaute Hardwarelösungen mit Speicherkarten, deren Inhalt dann entsprechend in den PC überspielt wird und dann am PC weiter bearbeitet wird.

Zu den typischen Funktionen der hier aufgeführten Software gehören:

- Kategorisierung der Fahrten (privat, geschäftl. usw.)

- Export bzw. Druck des Fahrtenbuchs monatsweise, komplettes Jahr

- manipulationssichere PDF-Erstellung

- Dokumentierung des Änderungsverlaufs von Fahrten

Worauf ist insbesondere zu achten?

Das Führen eines Fahrtenbuches, auch eines elektronischen, bedeutet einen gewissen Grad an Disziplin. Je weniger Sie also pro Fahrt tun müssen, desto einfacher wird es sein, die vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen.

Achten Sie bei der Auswahl eines Fahrtenbuchs also vor allem auf:

- vorhandene Eingabehilfen (z.B. Autovervollständigung, Auswahl aus Kontakten, Sprachsteuerung ...)

- die Navigationsstruktur

- den Akkuverbrauch der App (muss eine App ständig aktiv sein?)

- App sowohl für Android und iOS vorhanden

- generieren sich die Fahrtdaten automatisch

- Importoption für Kontaktdaten

- Datensicherung

- Finanzamtskonformität

In Kooperation mit SoftGuide, dem Softwareführer im Internet, präsentieren wir im Folgenden acht wichtige Anbieter von elektronischen Fahrtenbüchern:

EURO-FAHRTENBUCH

Das Euro-Fahrtenbuch erfüllt die aktuellen Vorgaben der deutschen Finanzämter, kann aber auch in anderen Ländern eingesetzt werden. Die vom Finanzamt geforderten Daten werden erfasst und die Software umfasst eine Buchungshistorie und ein Änderungsprotokoll. Die Ausgabe erfolgt in einem übersichtlichen PDF-Berichtsformat. Es besteht die Möglichkeit des Datenexports in die Formate .csv,.xls,.txt (z.B. bei einer Betriebsprüfung). Das Euro-Fahrtenbuch ist in drei unterschiedlichen Versionen erhältlich. Es stehen zwei Versionen (Standard und Pro) mit manueller Datenerfassung oder Datenübernahme vom Smartphone (iPhone oder Android) und einer GPS Version mit automatischer Aufzeichnung und im Fahrzeug fest installiertem Datenlogger mit SD-Speicherkarte zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt hierbei nicht über einen OBD-Stecker. Eine Einbauanleitung für den GPS-Datenlogger wird mitgeliefert. Der Einbau durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.

Highlights

- Verwaltung von beliebig vielen Fahrzeugen und Fahrern

- Software “lernt” automatisch Orte und Routen

- Fahrtzwecke können bestimmten Zielorten zugeordnet werden

- Wizard zum Anlegen von Fahrzeugen und Fahrern

- Schnittstellen zu "Fahrtenbuch iPhone Edition" und "Android Fahrtenbuch"

- Datenexport in verschiedenen Formaten

- Integrierte Funktion zur Datensicherung

- Übersichtlicher Bericht inkl. PDF-Erzeugung

- Datenübergabe an Reisekostensoftware

- ab Pro Version ist die Zuordnung von Fahrten zu unterschiedlichen Projekten oder Gewerben möglich

- auch als elektronisches Fahrtenbuch mit GPS-Datenlogger erhältlich

- Fahrten können zur Kontrolle auf Straßenkarten nachvollzogen werden (GPS Version)

- kostenlose Updates bis zum Ende des Kalenderjahres der Version

Plattform: Windows 32- und 64-bit

Testmöglichkeit / Demo: ja

OBD-Stecker: nein

GPS-Unterstützung: ja (Datenlogger Task Log 100)

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: ab 34,95 € bzw. 54,95 €, GPS Version ab 129,95 €

INTEX FAHRTENBUCH

Das INtex Fahrtenbuch gibt es zwei Programmvarianten, als klassische Desktop Software für Einzelbenutzer von MacOS und Windows Computern und das als mobile, cloudbasierte Lösung. Es ist eine rechtssichere Fahrtenbuch-Software, mit der Sie je nach Softwareversion einoder mehrere bis beliebig viele Fahrtenbücher führen können. Eine App-Anbindung an iPhone und iPod touch erlaubt die mobile Datenerfassung, es gibt hierfür verschiedene passende Smartphone-Apps, darunter Fahrtenbuch myLogbook, Drivers, DriversLogPro und die Fahrtenbuch App von Meyer Solutions. Auch ein Client für Google Android steht zur Verfügung.

Highlights

- Hinterlegte PLZ und Orte Tabelle D, A, CH

- GPS Standortfeststellung

- Schätzung von Entfernung und Fahrtzeit

- frei definierbare Standard-Fahrten und Standard-Adressen

- Autofill für Fahrtgründe

- Führung mehrerer Fahrtenbücher parallel möglich

- integrierte Kostenerfassung mit Auswertung und Summierung nach Kostenarten

- Terminverwaltung

- Druck des vom Finanzamt vorgeschriebenen Fahrtenbuchs ganzjährig und monatsweise

- Export aller Daten z.B. nach Excel

- Analyseoptionen

- Tankbuch

Plattform: MacOS 10.11 El Capitan, 10.12 Sierra, 10.13 High Sierra und 10.14 Mojave, Windows 7, 8, 8.1 sowie Windows 10 64 Bit-Software

Testmöglichkeit / Demo: ja

OBD-Stecker: nein

GPS-Unterstützung: ja

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: ab 49 € (Ein Fahrtenbuch /Desktop) oder 2 € / Monat für 1 Jahr Webversion bzw. 1,66 € / Monat für 3 Jahre

KFZ FAHRTENBUCH

Das KFZ Fahrtenbuch ist einfach zu bedienen und umfasst einen rechtssicheren Finanzamts Modus. Sie starten die App und fahren los. Die Fahrten werden automatisch per GPS erfasst. Es gibt eine sichere Cloud-Synchronisation der Fahrten zwischen der KFZ Fahrtenbuch App und dem KFZ Fahrtenbuch Online. Eine Standorterkennung ist enthalten, so dass mittels GPS Ortung Start- und Zieladresse automatisch vorgeschlagen werden. Ist eine Fahrt nicht vollständig erfasst oder es fehlt der Zweck, erhalten Sie eine Erinnerung. Orte, Adressen und Zweck der Fahrt können bequem über die Google oder Siri Spracherkennung eingeben werden. Besteht zwischen zwei Fahrten eine Lücke im KM-Stand, wird daraus automatisch eine editierbare Leerfahrt angelegt.

Highlights

- Automatische Fahrterfassung per GPS

- CloudSync

- Intelligenter Verlauf

- Standorterkennung

- Adressvervollständigung

- Rechtssicherer Finanzamt Modus

- Spracherkennung

- Statistiken

- PDF-Berichte für das Finanzamt

- mehrere Fahrzeuge können verwaltet werden

- Intelligenter Kilometerstand

- Liveansicht Ihrer Fahrtenaufzeichnung

- Adressverwaltung

- Automatische Distanzermittlung

- Vorlagen für Fahrten

- Fahrtkategorien

- CSV-Excel Export

Plattform: Kostenlose App für iPhone und Android. Online Version für Windows, Mac und Linux

Testmöglichkeit / Demo: 7 Tage gratis testen

OBD-Stecker: nein

GPS-Unterstützung: über Smartphone

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: 4,99 € pro Monat

LEXWARE FAHRTENBUCH

Das Lexware Fahrtenbuch kombiniert einen OBD-Stecker mit integrierter SIM-Karte und GPS Tracker mit einer einfach zu bedienenden App. Nach der Installation des Steckers werden alle Fahrten automatisch aufgezeichnet und nach Beendigung der Fahrt automatisch an die Fahrtenbuch-App übermittelt. Der OBD-Stecker mit integrierter SIM-Karte erfüllt alle technischen Sicherheitsstandards und besitzt das geforderte E-Zertifikat vom Kraftfahrtbundesamt. Nur sehr wenige Kfz-Modelle benötigen eine besondere Konfiguration des Fahrtenbuchsteckers (zum Beispiel die Modelle VW Tiguan ab Baujahr 2016 oder BMW-Modelle ab dem Baujahr 2014 mit der Sonderausstattung SA302). Das Lexware Fahrtenbuch erfüllt alle Anforderungen der deutschen Finanzbehörden, wird von Steuerexperten empfohlen und ist zusätzlich KPMG-testiert. Die Fahrtenübersicht ähnelt einem E-Mail-Posteingang. Sobald eine neue Fahrt abgeschlossen wurde, erscheint diese in der Übersicht. Die Software bzw. App kann über Smartphone, Computer oder Tablet aufgerufen und bedient werden.

Highlights

- Fahrten erscheinen automatisch

- per Klick Kategorisierung in Betriebsfahrt, Arbeitsweg, Privat- oder Mischfahrt vornehmen

- zoombare Karte zeigt Anfangs- und Endpunkt der Fahrt

- bereits besuchte Ziele schlägt die App in der Kartenansicht vor

- elektronisches Fahrtenbuch kann jederzeit über einen beliebigen Zeitraum exportiert werden, z. B. als PDF-Datei

- für Android und Apple iOS verfügbar

- webbasierte Version der App für PC und Tablet

- SSL-verschlüsselte Übertragung

- online Rechner für Vergleich der 1% Methode oder Fahrtenbuch

Plattform: MacOS und Android, Online Version für PC und Tablet

Testmöglichkeit / Demo: 100-Tage-Geld-zurück-Garantie

OBD-Stecker: ja

GPS-Unterstützung: ja

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: 13,90 € / Monat

MACXPERIENCE

Das MacXperience Fahrtenbuch arbeitet mit GPS Unterstützung und die App braucht nur zwei Berührungen des Screens und die Fahrt kann starten. Der Grund der Fahrt kann später eingegeben werden, die Position wird automatisch erkannt und eingetragen, kann aber auch aus einer vorab gespeicherten Liste ausgewählt werden. Es ist keine weitere Hardware erforderlich. Der Export des Fahrtenbuchs kann beispielsweise monatlich als manipulationssicheres PDF erfolgen und dann ausgedruckt werden. Das MacXperience Fahrtenbuch bietet zahlreiche Schnittstellen zu Desktop Fahrtenbuchsoftware. Diese Exportschnittstellen können über In-App-Käufe erworben werden. Die weitere Desktop Fahrtenbuchsoftware muss dann zusätzlich erstanden werden. Dies ist aber nur notwendig, wenn die Bearbeitung des Fahrtenbuch nicht allein über die App erfolgen soll. Zu den Desktop Lösungen gehören u.a. das Wiso Fahrtenbuch, Euro-Fahrtenbuch und das INtex Fahrtenbuch. MacXperience ist offizieller Partner des DATEV Fahrtenbuchs.

Highlights

- exakte Streckenaufzeichnung

- Änderungssicherheit

- zertifizierte GoBD Schnittstelle

- Änderungssicheres PDF, CSV Tabelle, iCal. Google Calender, Google Docs

- Dropbox zum „Drahtlosen Datenaustausch“

- Apple Watch

- Pebble Smartwatch Support

- iBeacon Unterstützung

Plattform: MacOS und Android App, erfordert iOS 9.0 oder höher. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Testmöglichkeit / Demo: nein

OBD-Stecker: nein

GPS-Unterstützung: über Smartphone

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: 7,99 €; In-App-Käufe möglich

PACE

PACE bietet mit dem PACE Link (OBD-Stecker) und der App ein elektronisches Fahrtenbuch, dass automatisch alle Fahrten aufzeichnet. Nach Beendigung der Fahrt wird dann diese als private, geschäftliche Fahrt oder Fahrt zur Arbeitsstätte mit einem Klick gekennzeichnet. Für die Nutzung muss eine dauerhafte Internetverbindung bestehen. Das Smartphone verbindet sich automatisch beim Einsteigen ins Fahrzeug mit dem PACE Link. Bei Android Smartphones genügt es, wenn sie über Bluetooth mit dem PACE Link verbunden sind, bei iOS muss die PACE App im Hintergrund aktiv sein. Die GPS Ortung läuft über das Smartphone. Über das PACE Cockpit lassen sich verschiedene Analysen vornehmen oder die Fahrten mit weiteren Anmerkungen innerhalb der vorgeschriebenen 7 Tage-Frist ergänzen. PACE umfasst einige Zusatzfunktionen wie z.B. Find-My-Car, Traffic- und Performance Monitor, Fehlercode Analyse und in Deutschland auch mit einem Tankstellenfinder und einem automatischen Notruf. Der PACE Link ist für verschiedenste Diesel und Benziner verfügbar. PACE bietet zudem eine pdf Downloadfunktion (in der App sowie im Cockpit) mit der Reports einfach für die Steuererklärung oder den Arbeitgeber generiert werden können.

Highlights

- Spritspartrainer

- Performance Monitor

- Find-My-Car Funktion

- Traffic Monitor

- Benzinkosten Tracking

- Fehlercode Analyse

- Tankstellenfinder (nur in D verfügbar)

- automatischer Notruf (nur in D verfügbar)

Plattform: iPhone 5 mit iOS 9 und höher, ab Android Version 4.4 mit Bluetooth LE

Testmöglichkeit / Demo: 30 Tage Rückgabe möglich

OBD-Stecker: ja

GPS-Unterstützung: über Smartphone

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: 119 €

VIMCAR

Das Vimcar Fahrtenbuch-System setzt sich aus dem OBD-Stecker zur Dokumentation der Fahrten im Fahrzeug, der gesicherten Verbindung zum Server und der Fahrtenbuch-Software zusammen. Der OBD-Stecker bzw. das Fahrtenbuch funktioniert in Fahrzeugen ab Baujahr 2001 (Benziner) bzw. ab 2004 (Diesel). Der OBD-Stecker zeichnet automatisch und kontinuierlich alle Fahrten des Fahrzeugs auf und überträgt die Daten mittels integrierter SIM-Karte auf den Vimcar-Server (Standort in Deutschland), wo sie verschlüsselt gespeichert und der Fahrtenbuch-Software zur Verfügung gestellt werden. Sie erscheinen automatisch in der App (iOS, Android, Web). Der Nutzer muss dann nur noch den jeweiligen Datensatz in der Software mit Fahrtkategorie, Anlass und Geschäftspartner versehen bzw. die Fahrt als privat kennzeichnen. Die Basisdaten jeder Fahrt (Uhrzeit, Datum und zurückgelegte Strecke) sind nicht editierbar, können auch nicht gelöscht werden und sind von daher manipulationssicher. Beim Datenexport werden nur die Daten wirklich berücksichtigt, die vom Gesetzgeber für das ordnungsgemäße Führen von Fahrtenbüchern gefordert sind. Der Datenexport erfolgt mit nur einem Klick als PDF-Datei. Vimcar bietet auch eine kostenfreie Beratung zum Thema Fahrtenbuch an (Firmenwagenrechner). Die Vimcar Fahrtenbuch-Lösung ist BMF-konform, durch KPMG geprüft und wird von der DATEV als finanzamtskonforme Lösung empfohlen.

Highlights

- vom Stecker aufgezeichnete Fahrten erscheinen automatisch in der App

- automatische Vorschläge

- Kontaktbuch / Kontakte speichern

- Umkreiserkennung (App erkennt, ob Fahrten in der Nähe eines bekannten Kontakts endeten und passt Adresse automatisch an)

- Anlässe (z.B. Vertriebsgespräch etc.) speicherbar

- Rückfahrterkennung

- privater Modus (Privatfahrten erst nach Passworteingabe sichtbar)

- keine Streckenverfolgung

- passwortgeschützter Privatmodus

- Zusatzfunktion Kostenerfassung

- Fahrten können sieben Tage lang bearbeitet werden, danach schreibgeschützt

- unbearbeitete Fahrten werden als private Fahrten abgelegt

- 10 Jahre Aufbewahrung der Fahrtenbuchdatensätze

- Änderungshistorie (Anlass der Fahrt, aufgesuchter Geschäftspartner, Fahrtkategorie) wird protokolliert

- PDF-Export, csv-Export

- SSL-verschlüsselte Übertragung

- Schnittstellen zu Lexware Reisekosten und Buhl WISO Softwareprodukten

Plattform: Apple, Android, Browser

Testmöglichkeit / Demo: ja

OBD-Stecker: ja

GPS-Unterstützung: ja

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: 15,90 € mtl. pro Fahrzeug

WISO FAHRTENBUCH

Das WISO Fahrtenbuch unterstützt die Verwaltung von beliebig vielen Dienstfahrzeugen bzw. Firmenwagen. Die Erfassung erfolgt am PC über das Programm, es gibt Schnittstellen zu mobilen Apps, die ebenfalls zur Erfassung genutzt werden können. Die Navigation der Software orientiert sich an den täglichen Abläufen. Die WISO Fahrtenbuch Software ist finanzamtskonform.

Highlights

- Vergleichsrechner: Pauschalregelung oder Fahrtenbuchmethode

- beliebig viele Fahrzeuge

- KFZ-Steuer-Rechner

- Ermittlungshilfe für Verpflegungsmehraufwendungen

- Kostenerfassung und -auswertung, Tankbuch

- Autom. Entfernungsberechnung per Internet

- Datenübernahme aus dem Vorjahr

- Import von Daten aus mobilen Apps

- kontinuierliche Updates (beispielsweise bei Gesetzesänderungen)

- Schnittstelle zu DATEV

Plattform: Windows (nicht Windows 10 64-bit Version)

Testmöglichkeit / Demo: ja

OBD-Stecker: nein

GPS-Unterstützung: über Smartphone

wird in der Regel vom Finanzamt akzeptiert: ja

Preis: ab 13,23 €

Fazit

Bei der Auswahl des elektronischen Fahrtenbuches sollten die Anschaffungskosten beziehungsweise die evtl. laufenden Kosten nicht im Vordergrund stehen. Das Führen des Fahrtenbuches nützt nur dann, wenn es auch vom Finanzamt anerkannt wird. Achten Sie vor allem darauf, dass das Fahrtenbuch möglichst Ihren Bedienungsgewohnheiten entspricht und finanzamtskonform ist.

Wenn Sie nicht nur ein Fahrtenbuch führen wollen, sondern zudem auch Reisekosten abzurechnen sind, sollten Sie auf entsprechende Schnittstellen achten. Wenn es um mehrere Firmenfahrzeuge, deren Wartung, Ausstattung etc. und nicht nur allein um das Führen von Fahrtenbüchern geht, ist unter Umständen eine Software für Fuhrparkmanagement beziehungsweise Flottenmanagement die bessere Wahl.

Die Autorin Dr. Ute Burghardi ist promovierte Naturwissenschaftlerin und seit über 15 Jahren in der IT-Branche tätig. Sie verfolgt seit dieser Zeit intensiv den Softwaremarkt und verantwortet bei SoftGuide den Content zu aktuellen Softwarethemen. So bearbeitet, recherchiert und redigiert Sie u.a. einen umfangreichen Leitfaden zur Auswahl betrieblicher Software. Darüber hinaus unterstützt sie das SoftGuide - Rechercheteam bei der Evaluation für konkrete Softwareprojekte.

Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Herita Technologies – Supply Chain Financing neu gestaltet

Das Berliner FinTech Herita Technologies wurde 2025 von Christoph Iwaniez, Benjamin Jones und Felix Kollmar mit der gemeinsamen Mission gegründet, globale Handelsfinanzierung zu vereinfachen, Abhängigkeiten zu reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen zu fördern. Mehr dazu im Interview mit dem Co-Founder & CEO Christoph Iwaniez.

Wer sind die Köpfe hinter Herita Technologies und was hat euch 2025 angetrieben, Herita zu gründen?

Wir sind zu dritt gestartet: Felix, Ben und ich. Felix hat ein Industry-Tech-Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft – er kennt den deutschen Mittelstand und die Herausforderungen aus der ersten Reihe. Mit seinem Netzwerk und seiner Erfahrung bringt er uns erfolgreich in den Markt. Ben und ich haben schon einmal gemeinsam ein FinTech aufgebaut. Er war CTO bei Bitwala und hat mich damals als Late Co-Founder ins Team geholt. Diesmal war ich derjenige, der ihn überzeugt hat, wieder gemeinsam etwas aufzubauen – und er baut jetzt die gesamte technische Plattform.

Welches primäre Geschäftsmodell verfolgt ihr mit Herita?

Die Lücke zwischen geforderten Zahlungszielen und Liquiditätsbedarf von Lieferanten wächst – und niemand löst sie wirklich gut. Factoring erreicht nur wenige große Lieferanten, und klassische SCF-Programme der großen Banken sind schwerfällig und teuer. Und da kommt die unternehmerische Opportunität ins Spiel.

Seit 2024 kann der Handelswechsel vollständig digital abgebildet werden. Damit wird ein jahrhundertealtes, rechtlich starkes Instrument plötzlich global skalierbar – ohne Papier, ohne Unterschriftenchaos, ohne Bankabhängigkeit. Darauf baut Herita auf. Wir kombinieren diese neue rechtliche Opportunität mit einer modernen Plattform. Unsere Technologie hilft Unternehmen, ihren Lieferanten und Kapitalgebern viel effizienter Supply Chain Financing abzuwickeln. Unser Modell ist einfach: Wir helfen Lieferketten zu finanzieren – aber ohne die Hürden und Einschränkungen traditioneller Bankprodukte.

Welche Meilensteine habt ihr bislang erreicht?

Wir haben vor wenigen Wochen den ersten vollständig digitalen Handelswechsel über unsere Plattform ausgestellt, übertragen und refinanziert – echte Transaktion, echtes Geld, korrekt verbucht in allen Systemen. Jetzt erweitern wir die Plattform so, dass Unternehmen ihre gesamten Lieferantenprogramme damit steuern können – von der Ausstellung bis zur Refinanzierung.

Nochmals auf den Punkt gebracht: Welche konkreten Probleme löst ihr für eure Kund*innen besser als bestehende Lösungen bzw. was unterscheidet euch heute von Wettbewerber*innen im FinTech-Sektor?

Wir lösen ein ganz akutes Problem in internationalen Lieferketten: Unsere Kunden wollen ihr working capital optimieren und verlängern zunehmend Zahlungsziele im Einkauf. Aber ihre Lieferanten brauchen Liquidität, viele davon sind zu klein oder in Ländern ansässig, in denen es keinen Zugang zu klassischen SCF-Programmen gibt.

Herita macht zwei Dinge besser:

1. Unsere Technologie ermöglicht Zugang zu Finanzierung für Unternehmen und ihre Lieferanten, die Banken gar nicht erst erreichen.

2. Wir ermöglichen Programme, die international funktionieren, auch dort, wo traditionelle Anbieter nicht aktiv sind.

Kurz gesagt: Wir bringen Kapital dorthin, wo es gebraucht wird – effizient, rechtssicher, global und ohne die hohen Transaktionskosten klassischer Lösungen.

Wie habt ihr die Startphase finanziell gestemmt?

Am Anfang vor allem durch das, was Gründer am meisten investieren: Zeit, Passion für eine innovative Lösung und persönlichen Einsatz.

Dann haben wir eine erste kleine Runde mit Angel-Investoren und frühen VCs aufgenommen, die an unsere These glauben und uns über reines Kapital hinaus mit Netzwerken und Know-how unterstützen.

Ihr habt im letzten Jahr an der renommierten EY Startup Academy teilgenommen. Was war eure Motivation, wie hast du das sechswöchige Programm erlebt und was hat es euch letztlich gebracht?

Für uns war das EY-Programm eine riesige Chance, uns mit Experten aus vielen Bereichen auszutauschen. Umgekehrt konnten wir mit diesen Sparringspartnern unser Produkt auf den Prüfstand stellen. Optimalerweise treffen wir bei den EY-Kollegen auf entsprechende Resonanz für mögliche gemeinsame Initiativen, weil Working Capital, Risiko und Supply Chains überall auf der Agenda stehen.

Am Ende der Academy konntet ihr euch beim großen Pitch-Finale gegen zehn Mitstreiter*innen durchsetzen und den EY Startup Academy Award 2025 gewinnen. Was bedeutet euch diese Auszeichnung?

Für uns war der Pitch das eigentliche Ziel. Wir mussten uns selbst hinterfragen, unser Produkt schärfen und den besten Weg finden, unser Geschäftsmodell in wenigen Minuten klar auf den Punkt zu bringen. Dass wir nun eine Bestätigung haben, dass wir eine ansprechende und ganz konsistente Vorstellung von Herita abrufen können, hilft uns in jedem anstehenden Gespräch mit Kunden und potenziellen Investoren.

Was sind eure weiteren unternehmerischen Vorhaben?

Wir wollen jetzt unsere ersten Top-Kollegen an Bord holen und Herita breiter aufstellen. Gleichzeitig stehen die ersten Kunden schon bereit – jetzt geht es darum, sauber zu liefern und den Erwartungen an unseren Mehrwert gerecht zu werden.

Und last, but not least: Was rätst du anderen Gründer*innen aus eigener Start-up-Erfahrung.

Stärkt eure Resilienz. Gründen ist kein Sprint, sondern ein Weg mit vielen Hindernissen, Rückschlägen und Momenten der Unsicherheit. Wer das aushält und immer weiter geht, kann unglaublich viel gewinnen: die Chance, etwas Eigenes zu bauen und eine Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Hier geht's zu Herita Technologies

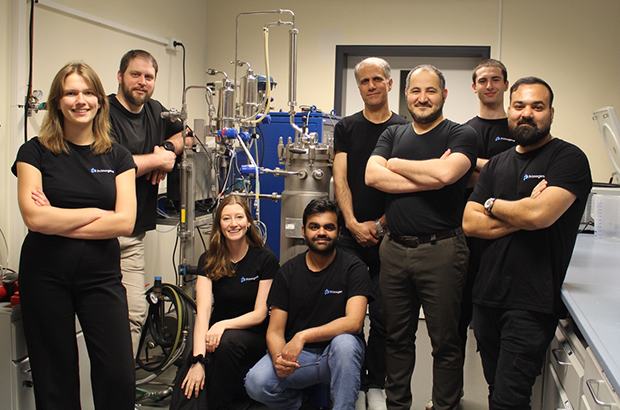

Primogene: Muttermilch als Vorbild

Primogene ist ein 2023 gegründetes BioTech-Start-up mit Sitz in Leipzig, das sich auf die Entwicklung biotechnologischer Herstellungsverfahren für bioidentische Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt liegt auf Verbindungen, die der Muttermilch nachempfunden sind und die Gesundheit in allen Lebensphasen fördern können.

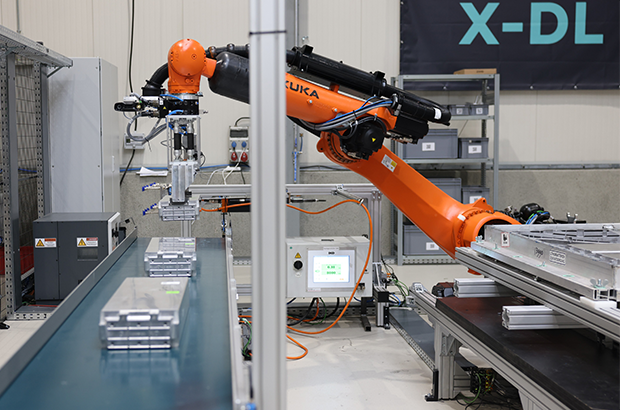

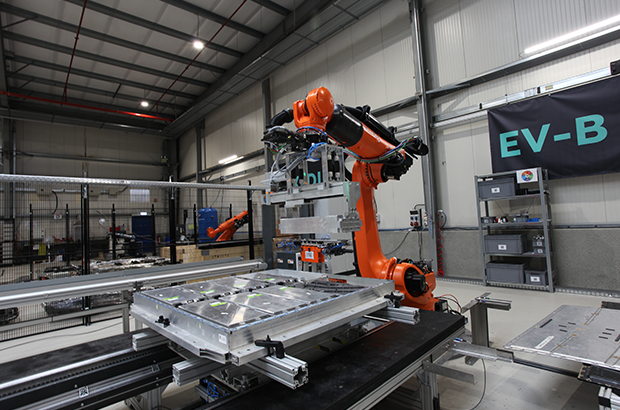

Auch wenn das Produkt als weißes Pulver eher unscheinbar aussieht, markiert seine Existenz einen wissenschaftlichen Meilenstein. „Wir haben eine spezielle Technologie entwickelt, dank der wir komplexe bioidentische humane Milchzucker skalierbar herstellen können“, erzählt Linda Karger, einst Managementstudentin an der Technischen Universität in München, heute COO der 2023 in Leipzig gegründeten Primogene GmbH. Die chemischen Verbindungen entsprechen also den im menschlichen Körper vorkommenden Molekülen bis ins kleinste biochemische Detail. Und sie übernehmen – obwohl industriell hergestellt – die gleichen Funktionen, die bisher nur Muttermilch garantierte.

Zum Verständnis: Die komplexen Zuckerstrukturen sind nach Fett und Laktose der drittgrößte feste Bestandteil menschlicher Milch. Sie bieten einzigartige gesundheitliche Vorteile, unterstützen beispielsweise das Immunsystem sowie die kognitive Entwicklung wie kein anderer Stoff. „Nach zahllosen Gesprächen mit Ärzten und Kliniken begann unsere Geschichte mit der Idee, nährstoffreiche Inhaltsstoffe als Zusatz für die Ernährung von Frühgeborenen herzustellen. Weitergedacht können bioaktive Bestandteile der Muttermilch ebenso zur Krankheitsprävention bei Erwachsenen sinnvoll eingesetzt werden“, erklärt Karger. „Um das Wirkungspotenzial unserer Human Milk Oligosaccharides (HMO) weiter zu erforschen, testen wir diese aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie.“

Produktsortiment in der Breite offen

Gleichzeitig wird die von Dr.-Ing. Reza Mahour (CEO, Experte für Bioverfahrenstechnologie) und Valerian Grote (CTO, Molekularbiologe/Experte für Analytische Biochemie) entwickelte enzymatische Technologie genutzt, um bioidentische Moleküle für andere Märkte zu erzeugen, beispielsweise Inhaltsstoffe für Produkte der Körperpflege oder Rohmaterialien für die Pharmaindustrie. „Wir produzieren selbst. Dabei lässt sich jedes unserer Produkte auf die spezielle Technologie zurückführen. Unseren Kunden bieten wir Komplettlösungen – das reicht von der Suche nach der richtigen Produktionsplattform bis hin zu Entwicklung und Produktion“, bestätigt Karger. Erste Umsätze wurden nach ihren Angaben bereits früh erzielt. Inhaltsstoffe für den Kosmetikbereich sollen noch in diesem Jahr mithilfe bestehender Partnerschaften am Markt eingeführt werden. Im Pharmabereich wird ebenfalls mit ersten Kunden zusammengearbeitet.

Karger ergänzt: „Wir haben früh auf Partnerschaften und Vorbestellungen gesetzt, um den Markt besser zu verstehen.“ Um die bereits verabredeten hochwertigen Roh- und Inhaltsstoffe bald in größeren Mengen liefern zu können, ist das aktuell elfköpfige Team von Primogene gerade innerhalb Leipzigs umgezogen. Für die anstehende Skalierung war der Wechsel auf eine Betriebsstätte mit mehr Laborfläche und größerem Produktionsbereich wichtig. Große Mitspieler auf dem Feld der HMOs wie die niederländische DSM-Firmenich oder der dänische Konzern Chr. Hansen schrecken Karger nicht: „Bekannt sind mehr als 200 verschiedene HMOs, davon sind bisher sieben strukturell einfacher industriell herstellbar und auf dem Markt. Sie werden mit einer Fermentationstechnologie produziert. Unser enzymatisches Verfahren kann deutlich mehr und komplexere Zuckerstrukturen hervorbringen. Außerdem reicht unsere Produktpalette weit über HMOs hinaus.“

Sichtbarkeit durch Innovationsplattform futureSax erleichtert Investorensuche

Das bisher benötigte Kapital stammt unter anderem von Business Angels aus dem Bereich der Biotechnologie, darunter auch Climate Founders, bei deren Accelerator-Programm Mahour Grote und Karger einst zusammenfanden. Für Primogene als forschungs- und deshalb kapitalintensives Biotech-Unternehmen sind daneben die Mittel aus Förderprogrammen des Landes Sachsen und der Stadt Leipzig von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus profitiert das Start-up noch heute von der Sichtbarkeit, die es durch den Gewinn des dritten Platzes beim Sächsischen Gründerpreis 2024 erhielt. Zunächst sorgten der professionelle Nominiertenfilm und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit von futureSax für Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch innerhalb des Netzwerks.

Dann bot die Preisübergabe auf der Sächsischen Innovationskonferenz vor über 1.000 Gästen Primogene eine wichtige Gelegenheit zur Präsentation. „Sachsen ist ein Innovationsstandort mit besonderer Dichte: Exzellente Forschung, starke Industrie- und Mittelstandsstrukturen und eine wachsende Start-up-Szene greifen ineinander. Hier entstehen Lösungen, die international wettbewerbsfähig sind. Entscheidend ist der Schulterschluss im Ökosystem – von Hochschulen über Unternehmen bis zu Kapitalgebern. futureSax schafft dafür die Bühne und die Verbindungen, damit aus Ideen schneller Produkte, Partnerschaften und Gründungen werden“, erklärt Susanne Stump, Geschäftsführerin der Innovationsplattform des Freistaats Sachsen. Das Interesse großer Investoren bestätigt, dass Primogene auf dem richtigen Weg ist. Im Jahr 2025 schloss das innovative Start-up eine Seed-Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren wie HTGF, TGFS, der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft und better ventures ab. Das geplante Personalwachstum sowie die Produktionsaktivitäten der nächsten zwei Jahre sind damit gesichert.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

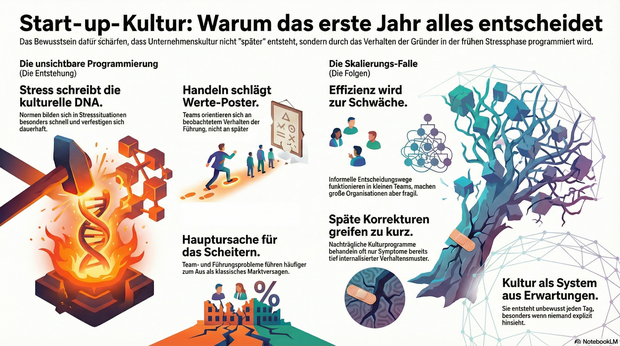

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

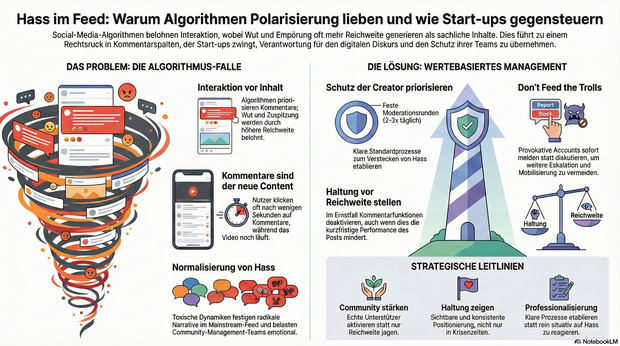

Rechtsruck auf Social Media: Was Start-ups jetzt tun müssen

Hass und rechte Narrative dominieren zunehmend die Kommentarspalten, da Social-Media-Algorithmen diese Polarisierung mit Reichweite belohnen. Was du wissen solltest und wie du aktiv gegensteuern kannst.

Was früher als Randphänomen galt, ist heute leider Alltag: Kommentarspalten auf Instagram, TikTok und Facebook werden zunehmend von rechten Narrativen, gezielten Provokationen und orchestrierten Empörungswellen geprägt. Gleichzeitig verstehen sich die meisten Plattformen längst nicht mehr primär als „soziale Netzwerke“, sondern als Entertainment-Plattformen. TikTok kommuniziert das beispielsweise schon länger sehr offen. Dadurch verlagert sich der „soziale“ Austausch in Direktnachrichten, Gruppenchats – und vor allem in die Kommentare.

Was viele junge Unternehmen jedoch unterschätzen: Nutzer*innen klicken oft schon nach wenigen Sekunden auf die Kommentare, während das Video noch läuft. Der Diskurs unter dem Content ist somit zum eigentlichen Content geworden. Und die Plattformen belohnen genau das.

Warum Polarisierung algorithmisch attraktiv ist

Algorithmen priorisieren Interaktionen – und Kommentare zählen mehr als Likes. Reißerische Headlines und Clickbait funktionieren seit jeher. Neu ist allerdings, dass auch Empörung, Wut und Zuspitzung algorithmisch belohnt werden, weil sie zu mehr Kommentaren führen. Mehr Kommentare bedeuten mehr Reichweite. Mehr Reichweite wiederum zieht neue Kommentierende an.

Für Marketer entsteht eine paradoxe Situation: Negative und hasserfüllte Kommentare können die Performance eines Posts steigern. Ironischerweise sorgen Hasskommentare unter Umständen dafür, dass genau dieser Beitrag noch stärker ausgespielt wird. Doch diese Dynamik hat ihren Preis. Sie normalisiert radikale Narrative in Mainstream-Feeds. Dazu haben Plattformen wie TikTok ihre Moderation oder Meta den unabhängigen Faktencheck leider zuletzt eher eingeschränkt als ausgeweitet. Damit müssen Start-ups und ihre Marketingteams selbst mehr Verantwortung übernehmen.

Wenn der Rechtsruck im Community Management ankommt

In unserer Social-Media-Boutique-Beratung erleben wir die Folgen täglich. Ob sexualisierte Kommentare unter einem Video mit einer körperbetont gekleideten Darstellerin, das Leugnen des Klimawandels unter Nachhaltigkeits-Content sowie Veganismus-Bashing von Fleisch-Ultras oder rassistische und islamophobe Kommentare unter Beiträgen einer Expertin mit Kopftuch: Die Intensität hat erheblich zugenommen.

Besonders letzteres war für mein Team ein Wake-up-Call. In unserer Bubble in Berlin-Kreuzberg spüren wir gesellschaftliche Verschiebungen oft weniger direkt. Doch in den Kommentarspalten ist der Rechtsruck real – und emotional belastend, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Community-Management-Team. Start-ups sollten daher klare Leitlinien haben, wie sie auf Social Media mit Hass umgehen.

Schutz zuerst und don’t feed the trolls

Das Wichtigste zuerst: Die Darsteller*innen müssen geschützt werden. Im Idealfall bekommen sie von der Hasswelle nichts mit. Für Social-Media-Teams bedeutet das: zwei- bis dreimal tägliche Moderationsrunden, klare Standard Operating Procedures und konsequentes Verstecken und Melden von Hasskommentaren.

„Don’t feed the trolls“ bleibt eine valide Grundregel. Öffentliche Diskussionen mit klar provokativen Accounts führen selten zu Einsicht – oft nur zu weiterer Eskalation oder dazu, dass Gleichgesinnte mobilisiert werden. Solche Posts sollten sofort versteckt, gemeldet und dokumentiert werden. Bei grenzwertigen Kommentaren kann es sinnvoll sein, sie teilweise stehen zu lassen, wenn die Community diesen Äußerungen konstruktiv widerspricht. Denn eine starke Community kann selbstregulierend wirken und stärkt das Wir-Gefühl.

Eine weitere sehr gute Maßnahme ist, einen eigenen Kommentar nach folgendem Motto zu verfassen: "Wir als Marke X stehen für XYZ. Jegliche Form von Hass wird von uns nicht toleriert. Dennoch haben wir uns entschlossen, dahingehende Äußerungen unter diesem Post stehen zu lassen, weil das Löschen gegen unsere Werte verstößt. Jedoch melden wir jeden einzelnen Hasskommentar." Dies zeigt eine klare Haltung und kann oben angepinnt werden.

Ist die Kommentarflut jedoch nicht mehr moderierbar, empfiehlt es sich, die Kommentarfunktion in Ausnahmefällen zu deaktivieren oder den Post zu archivieren. Solch eine Maßnahme mussten wir beispielsweise bei einem Projekt ergreifen, bei dem die Expertin ein Kopftuch trug, da die islamophoben Kommentare regional leider massiv zunahmen. So mussten wir die Performance-Ads mit ihr in bestimmten Regionen aussetzen – in Berlin funktionierten sie hervorragend, in Teilen Sachsens nicht. Das ist natürlich bitter.

Kolleg*innen aus anderen Social-Media-Agenturen haben mir zudem von früheren Workarounds berichtet. So ließen sich in Ads bestimmte interessenbasierte Zielgruppen ausschließen, wie etwa Personen mit Affinitäten zu rechten Bands. Doch diese Targeting-Möglichkeiten wurden zuletzt deutlich eingeschränkt. Start-ups stehen damit oft schutzloser da als noch vor wenigen Jahren.

Zwischen Haltung und Algorithmus

Auf den gesellschaftlichen Rechtsruck haben junge Unternehmen leider nur einen kleinen Einfluss. Sehr wohl können sie allerdings beeinflussen, wie sie auf ihren Social-Media-Kanälen damit umgehen. Leitlinie sollten folgende Punkte sein:

- Moderation professionalisieren: Klare Prozesse etablieren, statt situativer Reaktionen.

- Darsteller*innen schützen: Sowohl psychologisch als auch operativ.

- Haltung zeigen: Sichtbar, konsistent, nicht nur in Krisenmomenten.

- Community stärken: Echte Unterstützer:innen aktivieren, statt nur Reichweite zu jagen.

- Reichweite nicht über Werte stellen: Selbst wenn Hass kurzfristig Performance bringt.

Die Entwicklung bei TikTok und Co. zeigt, dass Kommentarspalten längst keine Nebensache mehr sind. Sie sind Diskursräume – und damit politische Räume. Start-ups, die auf Social Media vertreten sind, müssen sich darüber klar sein. Sie sind nicht mehr nur reine Marketingkanäle, sondern moderieren öffentliche Debatten. Und das ist eine Verantwortung, die sie nicht an den Algorithmus delegieren dürfen.

Der Autor Mirco Gluch ist Gründer der Boutique Social Media-Beratung Piggyback, KI-Experte und Macher des Onlinekurses „AI für Social Media".

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

Distart: Vom Agentur-Frust zum EdTech-Champion

Wie das 2021 von Thomy Roecklin gegründete und seit 2025 zusammen mit Lucia-Miriam Selbert geführte Leipziger EdTech Distart das Bildungssystem „gegen den Strich bürstet“.

Wer in Deutschland über Start-up-Hubs spricht, landet meist schnell in Berlin oder München. Doch in der sächsischen Metropole Leipzig wächst seit einigen Jahren ein Player heran, der beweist, dass Innovation auch abseits der üblichen Verdächtigen gedeiht: Die Distart Education GmbH. Ihr Treibstoff ist der eklatante Mangel an digitaler Kompetenz in der deutschen Wirtschaft – und der Mut, das „System Bildung“ gegen den Strich zu bürsten.

Wenn „Done for You“ nicht mehr reicht

Die Wurzeln des Unternehmens reichen weiter zurück als das offizielle Gründungsjahr 2021. Gründer Thomy Roecklin setzte jahrelang mit seinen Agenturen MNKY lab und TRDIGITAL digitale Kampagnen für Kund*innen um. Doch im Tagesgeschäft bremste das fehlende Digitalverständnis auf Kundenseite die Projekte immer wieder aus. Die Erkenntnis, dass Deutschland weniger neue Agenturen, sondern mehr digitale Mündigkeit braucht, führte schließlich zum Pivot.

Interessanterweise war der Auslöser für diesen Kurswechsel kein konkretes Kundenprojekt. Auf die Frage nach dem „Aha-Moment“ erklärt Roecklin, dass er lediglich versuchte, Lucia-Miriam Selbert einzuarbeiten, und dabei schockiert feststellte, wie wenig praxisnahe digitale Weiterbildungen existierten. Er baute kurzerhand selbst ein Lernprogramm – ohne zu ahnen, dass daraus einmal Distart entstehen würde. Im Januar 2021 fiel der Startschuss für Distart learn. Mitten in der Pandemie setzte Roecklin auf ein Modell, das sich radikal von klassischen Bildungsträgern unterschied: 100 Prozent remote, aber mit enger persönlicher Betreuung und einem klaren Fokus auf die Praxis.

Das Schnellboot zwischen den Tankern

Distart operiert im sogenannten AZAV-Markt (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung). Während etablierte Bildungsriesen oft mit der Trägheit ihrer Größe kämpfen und bis zu 24 Monate für Lehrplananpassungen benötigen, hat sich Distart als agiler „Qualitäts-Vorreiter“ positioniert.

Für Roecklin ist diese Agilität eine Frage des Überlebens, da sich Jobs und Skills heute schneller verändern als jede klassische Bildungslogik. Er betont, dass man ohne permanente Weiterentwicklung der Inhalte zwangsläufig am Markt vorbei ausbilden würde. Diese Flexibilität ist zudem essenziell für die Zielgruppe: Viele Teilnehmende bilden sich neben ihrem 9-to-5-Job weiter, betreuen Kinder oder pflegen Angehörige und benötigen daher flexible statt starrer Strukturen.

Agency-DNA statt Schulbank-Feeling

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt in der Herkunft: Distart ist keine klassische Schule, sondern wurde von Marketern für Marketer gebaut. Diese „Agency-DNA“ durchzieht das gesamte Geschäftsmodell. Mit einer modernen Lernumgebung aus Live-Sessions und asynchronen Deep-Dives spricht das Unternehmen alle Altersgruppen gleichermaßen an.

Auch technologisch ist man der Konkurrenz oft einen Schritt voraus: Als ChatGPT Ende 2022 die Arbeitswelt veränderte, reagierte Distart fast in Echtzeit. Auf die kritische Frage, ob KI das vermittelte Wissen nicht bald obsolet mache, findet Roecklin eine klare Antwort: KI ersetzt keine Menschen, sie ersetzt lediglich Mittelmaß. Während KI das Netz mit generischen Inhalten flutet, steige paradoxerweise der Hunger nach echten Stimmen, Ideen und Perspektiven – Marketing werde also menschlicher.

Bootstrapping und gesundes Wachstum

Der Erfolg gibt dem Konzept recht. Im September 2024 erfolgte die Umfirmierung zur Distart Education GmbH, was den Übergang vom Start-up zum etablierten Bildungsinstitut markierte. Während andere Tech-Unternehmen Personal abbauen mussten, verdoppelte Distart seine Belegschaft beinahe auf über 100 Köpfe und bezog im Oktober 2025 neue Räumlichkeiten im NEO Leipzig.

Besonders bemerkenswert: Das Wachstum ist organisch und gebootstrapped – finanziert aus dem eigenen Cashflow ohne externe Risikokapitalgeber. Das macht Distart unabhängig von Exit-Druck. Seit Februar 2025 verstärkt Lucia-Miriam Selbert als Geschäftsführerin die strategische Ausrichtung.

Dennoch birgt die Skalierung Risiken, da das Geschäftsmodell stark von staatlichen Bildungsgutscheinen abhängt. Auf einen möglichen „Plan B“ angesprochen, erklärt das Unternehmen, dass Förderungen zwar beim Beschleunigen helfen, man Distart aber bewusst so aufbaue, dass langfristig strukturelle Unabhängigkeit erreicht wird. Auch die Qualitätssicherung bei über 100 Mitarbeitenden ist eine Herausforderung. Thomy Roecklin gibt offen zu, dass Wachstum kein Wellnessprogramm ist und es im Getriebe zwangsläufig knirscht. Sein Schlüssel: Qualität darf nicht an Einzelpersonen hängen, sondern muss im gesamten System verankert sein, kombiniert mit echtem Vertrauen in das Team statt Kontrolle.

Der Standort als Statement und Vision

Dass Distart in Leipzig verwurzelt bleibt, ist Teil der Identität. Roecklin sieht im Osten Deutschlands ein enormes, oft unterschätztes Potenzial und erlebt dort viel Talent, Pragmatismus und Lernhunger. Distart versteht sich hier auch als Regionalentwickler.

Die Vision der Gründer geht jedoch über reine Kurse hinaus. Unterstrichen durch Auszeichnungen wie „Top Fernschule 2025“ und „2026“, arbeitet das Team nun an der Gründung der Distart University of Applied Sciences. Das Ziel bis 2030 ist ambitioniert: Ein Alumni-Netzwerk von 25.000 Absolvent*innen. Sollte der komplexe Weg zur staatlichen Anerkennung gelingen, wird Distart endgültig zum gewichtigen Faktor für die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik.

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel

Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.

Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.

„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.

Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel

Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.

„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.

ewigbyte: Datenspeicher für die Ewigkeit?

Wie das 2025 von Dr. Steffen Klewitz, Dr. Ina von Haeften und Phil Wittwer gegründete Münchner DeepTech-Start-up Microsoft und die Tape-Industrie herausfordert und sich für seine Mission 1,6 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital sichert.

Daten werden oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, doch ihre Lagerung gleicht technologisch oft noch dem Stand der 1950er Jahre. Während Künstliche Intelligenz und IoT-Anwendungen den weltweiten Datenhunger exponentiell in die Höhe treiben, werden Informationen physisch meist noch auf Magnetbändern (LTO) oder Festplatten archiviert. Diese Medien sind energiehungrig, müssen alle paar Jahre aufwändig migriert werden und sind anfällig für physikalische Zerfallsprozesse.

In diesen Markt für sogenannte Cold Data – also Daten, die archiviert, aber selten abgerufen werden – stößt nun das Münchner DeepTech-Start-up ewigbyte. Das Unternehmen, das erst im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die den Übergang in die industrielle Entwicklung ermöglichen soll. Angeführt wird das Konsortium von Vanagon Ventures und Bayern Kapital, ergänzt durch Business Angels aus dem BayStartUP-Netzwerk. Doch der Weg zum Markterfolg ist kein Selbstläufer, denn das Startup betritt ein Feld, auf dem sich bereits globale Giganten und etablierte Industriestandards tummeln.

Der Markt: Ein schlafender Riese erwacht

Der Zeitpunkt für den Vorstoß scheint indes gut gewählt. Branchenanalysten schätzen den globalen Markt für Archivdaten („Cold Storage“) auf ein Volumen von rund 160 bis 180 Milliarden Euro, mit Prognosen, die bis Mitte der 2030er Jahre auf über 450 Milliarden Euro ansteigen. Getrieben wird dies nicht nur durch KI-Trainingsdaten, sondern auch durch verschärfte Compliance-Regeln und den massiven Anstieg unstrukturierter Daten. Die derzeit dominierende Magnetband-Technologie stößt jedoch zunehmend an physikalische Dichtegrenzen und zwingt Rechenzentren zu kostspieligen Migrationszyklen alle fünf bis sieben Jahre, um Datenverlust durch Entmagnetisierung („Bit Rot“) zu verhindern.

Lasergravur statt magnetischer Ladung: So funktioniert es

Der Ansatz von ewigbyte bricht radikal mit diesem Paradigma. Statt Daten magnetisch oder elektronisch zu speichern, nutzt das Startup Femtosekunden-Laser, um Informationen mittels ultrakurzer Lichtpulse direkt in Quarzglas einzuschreiben.

Das Verfahren ähnelt mikroskopisch kleinen QR-Codes, die dreidimensional in das Material „graviert“ werden (Voxel). Das zentrale Versprechen: Einmal geschrieben, benötigen die Daten keinerlei Energie mehr zur Erhaltung. Das Glas ist resistent gegen Hitze, Wasser, elektromagnetische Impulse (EMP) und Cyberangriffe, da die Daten physisch fixiert sind (WORM-Speicher: Write Once, Read Many). Laut ewigbyte ermöglicht dies eine dauerhafte Archivierung über Jahrhunderte ohne die sonst üblichen laufenden Kosten für Klimatisierung und Migration.

Vom Hardware-Verkauf zum „Storage-as-a-Service“