Aktuelle Events

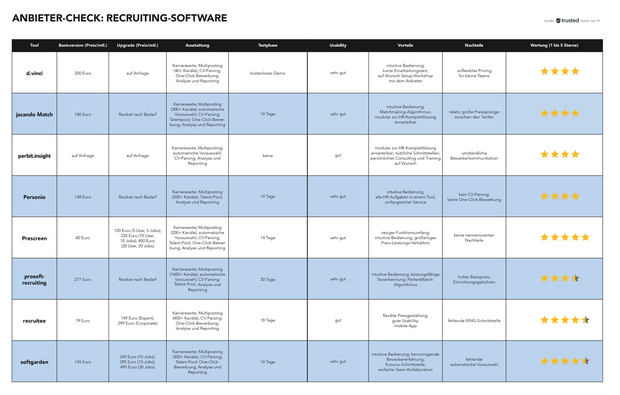

Anbieter-Check: Recruiting Software

Digitale Helfer im „War for Talents“: Wir haben acht Recruiting-Softwarelösungen unter die Lupe genommen und zeigen, wie sie dich bei der Suche und Auswahl der richtigen Bewerber unterstützen können.

Der War for Talents ist in vollem Gange. Immer weniger qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber kommen auf eine immer umfangreichere Bandbreite an interessanten und passenden Jobangeboten. Das schlägt sich natürlich auf die Mentalität nieder. Gerade junge, qualifizierte Kräfte – die berüchtigten „Young Professionals“ – haben hohe Ansprüche, nicht nur, was Arbeitsumfeld und Perks angeht. Schon der Bewerbungsprozess kann ausschlaggebend dafür sein, ob dein Unternehmen für junge Arbeitsuchende interessant ist oder nicht. Bei langwierigen und unmodernen Prozessen springen die Young Professionals gern schon ab, bevor es überhaupt zum persönlichen Kennenlernen kommt. Das Ergebnis: Unternehmen mit starren und altmodischen Prozessen bleiben im Kampf um die passenden Talente nicht selten auf der Strecke, während sich jüngere und dynamische Firmen die Rosinen aus dem Kuchen picken können.

Die agilen Modelle der HR 4.0 lösen solche Probleme und ersticken – sofern richtig angewandt – langwierige Bewerbungsprozesse schon im Keim. Dazu gehört der Einsatz der digitalen Möglichkeiten, wie Multiposting auf verschiedenen Jobportalen, automatisches Auslesen von Bewerbungsunterlagen (CV-Parsing) oder Applicant-Tracking-Systeme (ATS), mit denen du deine Bewerbungen digital organisieren und kollaborativ im Team bearbeiten kannst.

Tools für diese Aufgaben gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Diese sollen althergebrachte Prozesse verschlanken und beschleunigen, um Arbeitsuchenden einen idealen ersten Eindruck vom Unternehmen zu vermitteln und als Unternehmen selbst schnell auf auftretende Vakanzen zu reagieren.

Doch welche der zahlreichen HR-Tools werden den Anforderungen des Arbeitsmarkts 4.0 wirklich gerecht? Gemeinsam mit dem deutschen Vergleichsportal trusted stellen wir dir acht top Recruiting-Lösungen vor und zeigen im Anbietervergleich, was diese Tools können und welche Vor- und Nachteile sie haben.

d.vinci

Auf den ersten Blick scheint das Recruiting-Tool von d.vinci mit Tarifen ab 245 Euro pro Monat um einiges teurer als die Konkurrenz zu sein. Doch der Schein trügt, weil im Preis bereits der gesamte persönliche Kundenservice enthalten ist. Es kommen keine zusätzlichen Beratungskosten hinzu. Dabei glänzt das Tool durch Transparenz, Geschwindigkeit und Einfachheit. Stellenausschreibungen kannst du, aus Gründen der Zeitersparnis, aus vorgefertigten Textbausteinen zusammenstellen, die – in Zeiten der Globalisierung – auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die fertige Stellenausschreibung landet danach automatisch per Multi-Posting auf verschiedenen ausgewählten Plattformen. Gehen Bewerbungen ein, kannst du über ein einfaches ABC-Rating eine erste Vorauswahl treffen und besonders vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten identifizieren. Toll ist: Durch die Anbindung an LinkedIn und XING bietet d.vinci deinen Interessenten eine simple One-Click-Bewerbung auf deiner Homepage. Alternativ hast du außerdem die Möglichkeit, eingehende Bewerbung per CV-Parsing auslesen zu lassen, wenn die Bewerbungsunterlagen beispielsweise per PDF vorliegen. Unser Fazit: Die vorgefertigten Best-Practice-Workflows sparen Zeit und sorgen für einen dynamischen Prozess, sowohl für deine Recruiter als auch für deine Bewerberinnen und Bewerber.

Jacando Match

Jacando Match ist ein Baby des schweizerischen HR-Experten Jacando. Kern der Recruiting-Lösung ist der namensgebende Matching-Algorithmus. Mit diesem filtert die Software besonders vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten automatisch heraus und schafft damit eine gewisse Vorauswahl. Ein eigener Editor für Karriereseiten, ein Multiposting-Tool zur Streuung auf über 300 Jobportalen sowie eine XING- und LinkedIn-Anbindung für die One-Click-Bewerbung hat das Tool ebenfalls mit im Gepäck. Auch schön: Die so schon recht umfangreiche Lösung für Recruiting und Bewerbermanagement ist Teil einer noch umfassenderen Softwarefamilie. So bietet das Unternehmen mit den Tools jacando Time, jacando Talent und jacando Admin weitere Tools, mit denen du Aufgaben wie die Zeiterfassung, das Talentmanagement oder das allgemeine Personalmanagement in Angriff nehmen kannst. Suchst du also nach einer HR-Komplettlösung zu einem moderaten Preis, bist du hier gut aufgehoben. Die Kosten richten sich übrigens nach der geforderten Anzahl an gleichzeitigen Ausschreibungen. Der Preis beginnt bei 180 Euro pro Monat für zehn Vakanzen. Darunter gibt es leider nichts. Schade ist auch, dass die Sprünge zwischen den einzelnen Paketen (10, 25, 50, 100 und 250 Vakanzen) recht hoch sind, sodass gerade Start-ups in der Aufbauphase recht schnell und außerdem unnötigerweise in einen höheren Tarif rutschen.

perbit

Ähnlich wie bei jacando handelt es sich auch bei perbit um eine ganzheitliche Software-Suite für alle möglichen HR-Belange. Recruiting und Mitarbeitermanagement, Personalkosten, Seminarmanagement und mehr lassen sich mit perbit abbilden. Dabei ist die Software modular aufgebaut, was dir einen flexiblen Mix der einzelnen Funktionen und Features ermöglicht. Basierend auf deinen individuellen Anforderungen stellst du dir hier einfach zusammen, was du benötigst. Das Recruiting-Modul des Anbieters ist schlanker als bei vielen Konkurrenten, hat allerdings die wichtigsten Features und Schnittstellen für einfaches E-Recruiting mit an Bord. Dazu gehört E-Mail- und PDF-Parsing, um Bewerbungsunterlagen automatisch ins System zu übertragen. Ein automatischer Profilabgleich zeigt dir, wie gut eine neue Bewerbung zu deinen Anforderungen passt. Ein kleines Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von perbit.insight in das Microsoft Office; mit dem entsprechenden Plug-in kannst du häufig verwendete Schreiben (u.a. Absagen, Einladungen zum Bewerbungsgespräch) einmalig erstellen und dann immer wieder neu aus dieser Vorlage laden, mit wenigen Klicks individualisieren und als E-Mail versenden. Die One-Click-Bewerbung via XING und LinkedIn auf der eigenen Karriereseite hat perbit.insight auch drauf. Für diese Funktion, wie auch für das Multiposting, benötigst du allerdings Zugriff zum Online-Stellenmarkt des Anbieters. Dieser ist ein eigenes Modul und kostet extra. Apropos Kosten: Diese orientieren sich, aufgrund des modularen Aufbaus der Software, jeweils an der individuellen Ausstattung. Fixe Preispakete wie bei der Konkurrenz gibt es hier nicht.

Personio

Personio versteht sich nicht per se als Recruiting- oder Bewerbermanagement-Lösung, sondern als HR-Betriebssystem. Neben dem Recruiting sind in die Software standardmäßig viele andere Tools integriert, beispielsweise Zeit- und Fehlzeiterfassung, Lohnbuchhaltung, Gehaltsmanagement und mehr. Dieser Funktionsumfang hat seinen Preis. Im günstigsten Paket schlägt dies mit rund 150 Euro pro Monat zu Buche und wird für größere Unternehmen generell teurer. In Sachen Bewerbermanagement konzentriert sich Personio vor allem auf drei Bereiche: die Veröffentlichung von Stellenanzeigen auf über 350 verschiedenen Kanälen (z.B. Monster, Stepstone, INDEED oder Honeypot), den Editor für eigene HTML-Karriereseiten sowie das konfigurierbare ATS. Mit Letzterem schleust du deine Bewerberinnen und Bewerber durch selbstdefinierte Bewerbungsphasen und passt den Workflow der Software damit komplett an deine Bedürfnisse an. Schade: Gewisse Komfortfunktionen fehlen noch; so werden eingehende PDF- und E-Mail-Bewerbungen nicht automatisch ausgelesen. Obwohl XING und LinkedIn als Kanäle für Stellenausschreibungen zur Verfügung stehen, ist eine One-Click-Bewerbung über die Netzwerke nicht möglich.

Prescreen

Prescreen bietet einen riesigen Funktionsumfang, eine sehr gute Usability bei moderaten Preisen, auch aus Start-up- und KMU-Sicht. Im zentralen Dashboard laufen alle wichtigen Informationen zu jeder Bewerbung zusammen, sodass du jederzeit den Überblick behältst. Für den Austausch im Team gibt es Kommentar- und Notizfunktionen. CV- und E-Mail-Parsing sind integriert, auch ein kluger Matching-Algorithmus ist mit dabei, der anhand wichtiger Kennzahlen eine Vorauswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten trifft. Priorität Nummer eins hat allerdings die Usability, sowohl für dich und dein Team, als auch für deine Bewerber. Die Software ist sehr einfach zu bedienen und glänzt durch eine saubere Oberfläche. Prescreen lässt sich per Widget problemlos und in kürzester Zeit in deine Karriereseite integrieren. Arbeitsuchende können sich per E-Mail, Online-Formular oder One-Click-Bewerbung via XING und LinkedIn bewerben. Der Preis für das Tool errechnet sich anhand der Nutzerzahl sowie der gleichzeitig ausgeschriebenen Vakanzen und beginnt bei 60 Euro pro Monat. Damit bringt der Anbieter ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit.

Prosoftrecruiting

Prosoftrecruiting glänzt zunächst mit einem ungeheuren Angebot an möglichen Multiposting-Kanälen. Auf bis zu 1600 Jobbörsen kannst du deine Stellenausschreibungen streuen. Das ist mehr als das Fünffache von dem, was viele vergleichbare Anbieter mitbringen. Gleichzeitig hat prosoftrecruiting auch eine zuverlässige Texterkennung dank CV-Parsing im Gepäck, das mit PDF- und Bild-Dateien funktioniert und Angaben aus dem Lebenslauf automatisch ins System einpflegt. Die hauseigene „PerfectMacht“-Technologie sorgt für eine automatische Vorauswahl aller eingegangenen Bewerbungen. Auch die Usability passt hier: Die Nutzeroberfläche überzeugt durch Understatement sowie einen modernen und sinnvollen Aufbau, in dem sich auch Einsteiger schnell zurechtfinden. Komplex ist ausschließlich das Preissystem: Willst du nämlich den gesamten Funktionsumfang nutzen, musst du im Grunde zwei Softwarelösungen kaufen: zum einen das Bewerbermanagement-Modul mit der Bewerberverwaltung und dem CV-Parsing-System, zum anderen den Stellenmanager, mit dem du Stellenausschreibungen erstellst und per Multiposting streust. Beide Module kosten rund 100 Euro pro Monat, plus 20 Euro je zusätzlichem Nutzer sowie eine Pauschale für eine gewisse Anzahl an Stellenausschreibungen. Im kleinsten Tarif kommen so schon satte 277 Euro pro Monat zusammen. Zusätzlich erhebt der Anbieter Einrichtungskosten in Höhe von einmalig 750 Euro. Das macht prosoftrecruiting für kleinere Teams eher uninteressant.

Recruitee

Recruitee ist dank seiner flexiblen Preisgestaltung sowohl für Start-ups und KMU mit wenig Bedarf als auch für größere Mittelständler bestens geeignet. Die Preisspanne der drei Standard-Tarifvarianten Professional, Expert und Corporate reicht von rund 80 bis rund 300 Euro pro Monat. Dafür bringt das Recruiting-Tool alles mit, was du im Bewerbungsprozess benötigst: von eigenen Karriereseiten, einem Editor für Stellenanzeigen sowie einem Bewerber- und Talent-Pool bis hin zu starken Bewerungs-, Auswertungs- und Reporting-Funktionen. Besonders gelungen ist das Multiposting-Feature, mit dem du deine Stellenanzeige auf rund 35 kostenfreien sowie über 200 bezahlten Premium-Jobportalen streuen kannst. Für Letztere gibt es über Recruitee oft großzügige Rabatte. Schade ist, dass das deutsche Karrierenetzwerk XING bei den verfügbaren Kanälen nicht mit von der Partie ist – das amerikanische Pendant LinkedIn und andere soziale Netzwerke wie Facebook und Co. hingegen schon. Die Nutzeroberfläche zeigt sich grundlegend sehr intuitiv und logisch; nur einige wenige Features könnten nutzerfreundlicher umgesetzt sein, so etwa die E-Mail-Funktionalitäten. Großartig zeigt sich dafür der Support, der jederzeit auf Kundenfeedback und Verbesserungsvorschläge eingeht und 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Bestehende Kunden loben insbesondere den persönlichen Support als erstklassig.

softgarden

Bei softgarden steht die Nutzererfahrung für deine Bewerberinnen und Bewerber im Vordergrund. Diese Tatsache unterstützt der Provider mit diversen Features, wie einem Feedback-Modul, mit dem Kandidaten den Bewerbungsprozess direkt bewerten können, oder einer Schnittstelle zum Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu. Hat ein Bewerber eine Bewertung abgegeben, kannst du sie direkt aus softgarden heraus bei Kununu hochladen, um andere potenzielle Kandidaten an den Erfahrungen ihres Vorgängers teilhaben zu lassen. Ebenfalls cool ist der eigene Talent-Pool; hier landen beispielsweise Bewerbungen, die nicht auf aktuelle Vakanzen passen, aber in Zukunft relevant sein könnten. Daneben bietet softgarden die wichtigsten Standard-Features: Multiposting auf kostenlosen und bezahlten Jobportalen (Letztere mit Rabatt), einen Editor für Karriereseiten und Stellenanzeigen, individuell anpassbare Bewerbungsschritte sowie umfassende Analyse- und Reporting-Funktionen für den Austausch im Team. Ähnlich wie jacando berechnet sich auch bei softgarden der endgültige Preis an der Anzahl gleichzeitig ausgeschriebener Jobs und beginnt bei 145 Euro pro Monat für fünf offene Vakanzen. Hinzu kommt eine einmalige Setup-Gebühr.

Hier findest du die wichtigsten Fakten aus unserem Anbieter-Check im Überblick:

Der Autor Maximilian Reichlin ist Leiter der Online-Redaktion bei trusted.de. Das Vergleichsportal für Business-Tools ist eines der führenden Informationsmedien für B2B-Software im deutschsprachigen Raum. Die unabhängigen Branchenexperten und Redakteure haben Tools in über 250 Kategorien getestet und verglichen, www.trusted.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

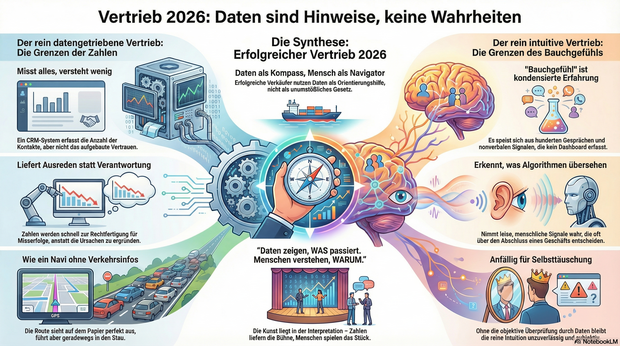

Vertrieb 2026: Daten sind Hinweise, keine Wahrheiten

Warum immer mehr datengestützte Informationen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen führen, sondern vielmehr neue Kompetenzen erfordern.

Beim Thema Verkaufen ist 2026 so gut wie alles messbar: Klicks, Öffnungsraten, Gesprächsdauer, Abschlusswahrscheinlichkeiten, Forecasts in Echtzeit. Dashboards leuchten in allen Farben, Algorithmen rechnen schneller als jede(r) Vertriebsleiter*in denken kann und trotzdem hört man in vielen Sales-Meetings einen bemerkenswert analogen Satz: „Irgendwie fühlt sich der Deal nicht gut an.“

Willkommen im Spannungsfeld zwischen datengetriebenem Vertrieb und gesunder Menschenkenntnis. Daten sind allgegenwärtig, doch sie haben ein Imageproblem. Für die einen erweisen sie sich als das neue Gold, für die anderen als der sichere Weg in die Zahlenblindheit. Beides falsch – denn Daten machen weder automatisch klüger noch ersetzen sie Erfahrung. Sie sind Rohmaterial; nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Mehr Zahlen, weniger Klarheit

Je mehr Kennzahlen verfügbar sind, desto größer die Versuchung, sich hinter ihnen zu verstecken. Wenn der Forecast nicht aufgeht, liegt es dann an der Marktlage, an der Conversion Rate oder am Lead-Scoring-Modell? Zahlen liefern Erklärungen, manchmal sogar Entschuldigungen. Was sie allerdings selten liefern, ist Verantwortung. Genau hier beginnt das Problem vieler datengetriebener Vertriebsorganisationen: Sie messen alles, aber sie interpretieren wenig. Ein CRM weiß, wie oft ein(e) Kund*in kontaktiert wurde – es weiß nicht, ob das Gespräch Vertrauen geschaffen hat. Ein Analyse-Tool erkennt, wann ein Angebot geöffnet wurde – es erkennt nicht, ob der/die Entscheider*in dabei innerlich schon abgeschaltet hat. Wer Zahlen mit Wahrheit verwechselt, verpasst das Wesentliche, denn Vertrieb lässt sich nicht auf einen Rechenfehler herunterbrechen, sondern viel mehr auf ein Beziehungsgeschehen mit statistischer Begleitmusik.

Zwischen Bauchgefühl und Algorithmus

Das viel zitierte Bauchgefühl hat im modernen Vertrieb keinen guten Ruf mehr: Zu ungenau, zu subjektiv, zu schwer skalierbar. Und doch wäre es fahrlässig, diese archaisch anmutende Komponente komplett über Bord zu werfen. Denn beim Bauchgefühl handelt es sich nicht um eine mystische Zauberkraft, sondern schlichtweg kondensierte Erfahrung. Es speist sich aus hunderten Gesprächen, aus gescheiterten Abschlüssen und aus leisen Signalen des menschlichen Gegenübers, die in keinem Dashboard auftauchen. Potenzielle Fehler stammen hier nicht aus dem Bauchgefühl, sondern daraus, es gegen die Fähigkeiten von Daten auszuspielen. Erfolgreicher Vertrieb 2026 entsteht dort, wo beides zusammenkommt. Zahlen liefern Muster, Erfahrung liefert Bedeutung. Daten zeigen, was passiert. Menschen verstehen, warum es passiert. Wer nur auf Algorithmen hört, verkauft statistisch korrekt und praktisch vorbei. Wer nur auf Intuition setzt, bleibt anfällig für Selbsttäuschung.

Kein Ersatz fürs selbst Denken

Kennzahlen sollen und können Orientierung geben und doch werden sie oft wie Naturgesetze behandelt. Sinkt die Abschlussquote, dreht der Vertriebler einfach an den Stellschrauben. Mehr Calls, kürzere Zyklen, schärfere Targets. Selten kommt überhaupt die Frage auf, ob die Gespräche noch Relevanz besitzen oder ob Kunden längst andere Probleme haben als die, die im Pitch adressiert werden. Ein datengetriebener Vertrieb ohne Kontext gleicht einem Navi ohne Verkehrsinformationen: Die Route sieht gut aus, bis man im Stau steht. Genau hier kann auch Coaching helfen. Nicht als Motivationsshow, sondern als Übersetzungsarbeit zwischen Zahl und Realität. Ein guter Vertriebscoach hilft nicht, bessere Zahlen zu produzieren, sondern bessere Fragen zu stellen.

Die Kunst der richtigen Interpretation

Daten sind Hinweise, keine Wahrheiten. Sie zeigen dann ihren Wert, wenn sie zu Entscheidungen führen, die auch ohne Excel Bestand hätten. Dazu braucht es Urteilsvermögen und die Fähigkeit, Zahlen zu hinterfragen, ohne sie zu ignorieren. Zu erkennen, wann eine Abweichung ein Warnsignal ist und wann sie schlicht aus dem menschlichen Faktor entspringt. Vertriebler, die diese Fähigkeit beherrschen, nutzen Daten nicht als Krücke, sondern als Kompass. Der datengetriebene Vertrieb der Zukunft ist deshalb kein kalter, technokratischer Apparat, sondern reflektiert, lernfähig und erstaunlich menschlich. Zahlen liefern die Bühne, gespielt wird das Stück aber immer noch von Menschen. Wer das vergisst, sieht auf dem Dashboard zwar alles – aber versteht so gar nichts.

Der Autor Devin Vandreuke ist Unternehmensberater für Vertrieb und Vertriebsstrategie.

Mannheimer IT-Scale-up osapiens wird Unicorn

Das 2018 von Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek und Matthias Jungblut gegründete osapiens entwickelt Software, die Unternehmen dazu befähigt, nachhaltiges Wachstum über ihre gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erzielen.

Osapiens, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für nachhaltiges Wachstum, unterzeichnete eine Vereinbarung mit Decarbonization Partners, um vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu leiten.

Decarbonization Partners wird sich den bestehenden Investoren Goldman Sachs Alternatives anschließen, die 2024 die Serie-B-Finanzierung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar anführten, und Armira Growth, die 2023 die Serie-A-Finanzierung in Höhe von 27 Millionen US-Dollar leiteten.

Osapiens entwickelt Unternehmenssoftware, die Unternehmen hilft, regulatorische Compliance, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz über ihre gesamte Wertschöpfungskette hinweg auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Der osapiens HUB, der zurzeit mehr als 25 Unternehmenslösungen umfasst, die alle auf einer mandantenfähigen Infrastruktur laufen, ermöglicht eine KI-gesteuerte Automatisierung und eine nahtlose, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Die Plattform kombiniert Transparenz- und Effizienzlösungen, mit denen Unternehmen Risiken minimieren, ihre Effizienz maximieren und mit hoher Agilität und Anpassungsfähigkeit auf neue gesetzliche und geschäftliche Anforderungen reagieren können. Sie setzt damit neue Branchenstandards.

Das frische Kapital soll verwendet weren, um die Produktinnovation zu beschleunigen, das Wachstum in bestehenden und neuen internationalen Märkten voranzutreiben und die Position von osapiens als globale Plattform für nachhaltiges Wachstum weiter zu stärken.

"Diese Investition ist eine klare Bestätigung unserer Strategie und unserer langfristigen Vision", so Alberto Zamora, Co-CEO und Mitbegründer von osapiens. "Sie zeigt, dass nachhaltiges Wachstum und KI-gesteuerte Effizienz weiterhin höchste Priorität für globale Investoren haben. Decarbonization Partners ist für uns ein außergewöhnlicher Partner. Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und der gemeinsamen globalen Präsenz und Investmentexpertise von BlackRock und Temasek bringen sie genau die Perspektive und Größe mit, die wir für unsere nächste Wachstumsphase brauchen, um der unbestrittene globale Marktführer für nachhaltiges Wachstum von Unternehmen jeder Größe zu werden."

Matthias Jungblut, Co-CEO und Mitbegründer von osapiens, erklärt: "Decarbonization Partners versteht sowohl die regulatorische Dynamik, mit der Unternehmen heute konfrontiert sind, als auch die geschäftlichen Möglichkeiten, die KI-gesteuerte Effizienz mit sich bringt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Skalierung von kategorieprägenden Technologieunternehmen sind sie eine perfekte strategische Ergänzung zu Goldman Sachs Alternatives und Armira Growth.“

Mobilizing the silent majority

Wie Start-ups online kommunizieren sollten, um stille Zielgruppen zu überzeugen.

Eine neue Studie der der ESMT Berlin zeigt, wie Entrepreneur*innen Unterstützung für ihre Ideen von Zielgruppen gewinnen können, die sich nie zu Wort melden. Die Untersuchung zeigt, dass die Art und Weise, wie sie in Online-Diskussionen mit wenigen lautstarken Teilnehmenden interagieren, maßgeblich prägt, wie das größere, stille Publikum ihre Ideen wahrnimmt und unterstützt.

Die Studie „Mobilizing the silent majority: Discourse broadening and audience support for entrepreneurial innovations” von Jamie Song, Assistant Professor of Strategy an der ESMT Berlin, ist im Strategic Management Journal erschienen, das Publikationen ausschließlich nach einem unabhängigen Peer-Review-Verfahren annimmt.

Discourse Broadening

Song untersucht, wie Entrepreneure ihre öffentlichen Antworten an lautstarke Kommentierende online weiter fassen können, um auch die stille Mehrheit zu überzeugen, und führt dafür das Konzept des „discourse broadening“ ein. Dieses beschreibt, in welchem Maß solche Antworten über knappe Erwiderungen hinausgehen und ein breiteres Spektrum an Themen und Perspektiven aufnehmen. Das Konzept erweitert bestehende Theorien der unternehmerischen Kommunikation, indem es einen indirekten Einflussweg aufzeigt: Entrepreneur*innen beeinflussen stille Beobachtende nicht durch direkte Überzeugung, sondern durch die Inklusivität, mit der sie öffentliche Gespräche führen.

In ihrer quantitativen Analyse von 9.746 Produktvorstellungen durch 8.489 Gründungsteams auf Product Hunt, einer Plattform zur Präsentation neuer Ventures, stellt Song fest, dass dieses Konzept die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen kann, Unterstützung durch die stille Mehrheit zu gewinnen. Die meisten Teilnehmenden in öffentlichen Foren bleiben stille Beobachtende, die selten kommentieren, aber dennoch Meinungen bilden und darüber entscheiden, ob eine Idee Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient. Diese stillen Zielgruppen sind ausschlaggebend, weil ihre kollektiven Reaktionen letztlich die Sichtbarkeit und Legitimität unternehmerischer Ideen im Netz bestimmen.

Die eigentliche Herausforderung: jene zu mobilisieren, die schweigen

„Viele Gründerinnen und Gründer gehen davon aus, dass ihr Erfolg davon abhängt, diejenigen zu überzeugen, mit denen sie direkt sprechen“, sagt Jamie Song. „Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, jene zu mobilisieren, die schweigen. Wie man mit einigen wenigen online kommuniziert, kann entscheidend beeinflussen, wie alle anderen eine Idee wahrnehmen.“Der Zusammenhang ist jedoch nicht linear. Die Unterstützung des Publikums steigt zwar, wenn Diskussionen breiter geführt werden, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Zu wenig Erweiterung begrenzt die Reichweite, zu viel kann den Fokus verwässern und potenzielle Unterstützende verunsichern. Was am besten funktioniert, hängt laut Song davon ab, wie repräsentativ die lautstarken Kommentierenden für das breitere Publikum sind.

1,6 Milliarden Euro für Innovation: BMWE und EIF erweitern Start‑up‑Finanzierung mit EIF German Equity

Mit zusätzlichen 1,6 Milliarden Euro bündeln das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) ihre Kräfte, um technologiegetriebene Start‑ups zu unterstützen. Ziel ist es, die Eigenkapitalbasis junger Technologieunternehmen zu stärken und den Zugang zu professionellen Venture‑Capital‑ und Wachstumsfonds spürbar zu verbessern.

„EIF German Equity“

Unter der neuen Programmlinie „EIF German Equity“ wird die seit 2004 bestehende Partnerschaft ausgebaut. Das Mandat ist branchenoffen und umfasst damit Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, datengetriebenen Anwendungen, FinTech, Digitalisierung und industrielle Innovation bis hin zu Energie‑, Produktions- und Life‑Science‑Technologien. Deutschland soll damit stärker in die Lage versetzt werden, aus exzellenten Innovationen skalierbare Geschäftsmodelle und internationale Technologieführer hervorzubringen.

Ergänzt durch bestehende gemeinsamen Wachstums- und Scale‑up‑Programme der Bundesregierung mit dem EIF entsteht ein Programmportfolio mit einem Gesamtvolumen von über zehn Milliarden Euro (inkl. des deutschen Beitrags zu European Tech Champions Initiative), das alle Unternehmensphasen abdeckt. Gründerinnen und Gründer erhalten verlässlicheren Zugang zu privatem Kapital, während institutionelle Investoren einen starken öffentlichen Anker finden, der Governance‑ und ESG‑Standards setzt und privates Wachstumskapital mobilisiert.

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: „Wir investieren dort, wo Zukunft entsteht: bei jungen Technologieunternehmen. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds stellen wir dafür 1,6 Milliarden Euro bereit. Das Geld wirkt. Denn wir investieren Seite an Seite mit privaten Kapitalgebern und mobilisieren so zusätzliches privates Kapital. Wir stärken die Eigenkapitalbasis. Wir eröffnen besseren Zugang zu professionellen Venture-Capital- und Wachstumsfonds. Und wir geben auch neuen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern eine Chance. So entstehen tragfähige Geschäftsmodelle. So wachsen Innovationen zu Unternehmen. Und so schaffen wir die Technologieführer von morgen – hier in Europa. Zusammen mit unseren bestehenden Wachstums- und Scale-up-Initiativen entsteht ein durchgängiges Finanzierungskonzept. Es schließt Lücken. Es gibt Gründerinnen und Gründern Planungssicherheit. Und es sorgt dafür, dass gute Ideen nicht ins Ausland abwandern, sondern bei uns groß werden“

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB): „EIF German Equity zeigt, wie europäische Partnerschaft wirkt: Gemeinsam mit Deutschland bauen wir eines der erfolgreichsten Eigenkapitalprogramme Europas weiter aus. Zusammen mit Instrumenten wie der European Tech Champions Initiative entsteht eine abgestimmte Förderarchitektur vom ersten VC‑Ticket bis zur Wachstumsfinanzierung. Der Zugang zu Eigenkapital ist entscheidend für die strategische Souveränität Europas – genau hier setzt dieses Mandat an.“

Merete Clausen, Mitglied der Geschäftsleitung des Europäischen Investitionsfonds (EIF): „Seit 2004 hat die Zusammenarbeit mit dem BMWE gezeigt, wie wirksam risikobereites Kapital ist. Sie hat neue Management‑Teams hervorgebracht, hochwertige VC‑Fonds nach Deutschland gezogen und tausende technologieorientierte Unternehmen erreicht. Der Ausbau des Programms knüpft daran an und stärkt insbesondere Deep Tech, Life Sciences sowie Energie‑ und Industrietechnologien – Bereiche, die besonders auf leistungsfähige Fondsstrukturen und europäische Skalierungsmöglichkeiten angewiesen sind.“

Erfolgsmodell wird fortgesetzt

EIF German Equity erneuert und erweitert die bewährte Zusammenarbeit auf Basis des ERP‑Sondervermögens und von EIF‑Eigenmitteln. Die Maßnahme ist ein zentraler Baustein der deutschen Innovationspolitik, die technologieoffen, marktwirtschaftlich und wachstums-orientiert auf Ausgründungen, Hightech‑Start‑ups und zukünftige Mittelständler setzt.

Seit 2004 wurden rund 290 Fondsinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 49 Milliarden getätigt, wodurch bislang mehr als 6.000 Unternehmensfinanzierungen ermöglicht und über 49 Milliarden Euro mobilisiert wurden. Erfolgreich unterstützte Unternehmen umfassen unter anderem DeepL, GetYourGuide, N26, Personio, Trade Republic, Flix sowie Home24 – Beispiele für die Wirkungskraft deutscher und europäischer Fondsprogramme.

Schwerpunkt auf Innovation

Als Dachfonds investiert EIF German Equity in Venture‑Capital- und Wachstumsfonds mit Fokus auf Deutschland, ergänzt um europäische Fonds, die einen klaren Mehrwert für den Standort bieten. Im Mittelpunkt der bisherigen und zukünftiger Investments stehen im Einklang mit der Marktentwicklung IKT, Life Sciences, energiebezogene Innovationen, Deep Tech sowie weitere konvergierende Zukunftstechnologien.

Ein zentrales Ziel ist die Mobilisierung privaten Kapitals: EIF‑Beteiligungen wirken als Qualitätssignal und aktivieren regelmäßig ein Vielfaches der öffentlichen Mittel – häufig rund das Fünffache.

Wirkung für Start-ups, Scale-ups und das Venture Capital Ökosystem

Innovative Unternehmen profitieren von einem verbesserten Zugang zu Kapital, einer größeren Zahl aktiver Fondsmanager und besseren Skalierungsperspektiven. Als langfristiger Ankerinvestor setzt der EIF hohe Standards für Governance, Transparenz und ESG und stärkt damit die Qualität und Stabilität des Marktes. Das gesamte Start‑up‑ und Venture‑Capital‑Ökosystem gewinnt durch einen verlässlichen öffentlichen Partner, der privates Kapital mobilisiert, internationale Investoren anzieht und die Entwicklung eines leistungsfähigen, diversifizierten Fondsmanagerspektrums unterstützt. EIF German Equity trägt so entscheidend dazu bei, Deutschland als führenden und wettbewerbsfähigen Venture‑Capital‑Standort in Europa zu positionieren.

TechEU: Nationale Stärke mit europäischer Hebelwirkung

EIF German Equity zahlt ein auf TechEU, der paneuropäischen Innovationsstrategie von EIF und EIB. Durch die Förderung frühphasiger Innovationen in Deutschland und die Verzahnung mit europäischen Plattformen wie der European Tech Champions Initiative (ETCI) entsteht ein klarer europäischer Mehrwert:Nationale Programme schaffen die Innovationspipeline, EU‑Initiativen liefern das Wachstumskapital für Europas künftige Tech‑Champions. Dieser zweistufige Ansatz schließt Finanzierungslücken, stärkt die technologische Souveränität Europas und verbindet nationale Innovationsziele mit dem europäischen Anspruch, Deep‑Tech‑ und Zukunftstechnologien großflächig voranzubringen.

Fundraising-Plattform Tokenize.it startet eigenen Sekundärmarkt für Handel mit Start-up-Beteiligungen

Tokenize.it ermöglicht Start-ups digitale Unternehmensbeteiligung per Blockchain an Investor*innen oder Mitarbeitende, ohne dass diese ins Handelsregister als Gesellschafter eingetragen werden oder Stimmrechte erhalten.

Mit der Eröffnung eines eigenen Sekundärmarkts erreicht Tokenize.it einen weiteren Meilenstein seiner Roadmap. Auf diesem Zweitmarkt können die auf der Plattform an Investor*innen ausgegebenen virtuellen Anteile an Start-ups jederzeit in Form von direkten P2P-Transaktionen zwischen Investor*innen gehandelt werden – die Start-ups können dabei selbst entscheiden, ob ihre virtuellen Anteile auf dem Sekundärmarkt handelbar sind oder nicht.

In Zeiten, in denen Börsengänge und Exits immer seltener werden, bietet sich Investor*innen so die Möglichkeit, unabhängig von einem Exit oder Börsengang der Start-ups ihre Investments zu veräußern. Daraus ergibt sich für die Start-ups keine Nachteile, da es sich um virtuelle Anteile ohne Stimmrechte handelt und Investor*innen nicht Teil der Gesellschafter im Handelsregister sind. Durch die innovative Gestaltung der Genussrechte sind sie jedoch wirtschaftlich mit Gesellschaftern gleichgestellt.

Der Sekundärmarkt richtet sich an Investor*innen aus Deutschland und Österreich, die mit den Risiken von Early-Stage-Investments vertraut sind, und wird mit einer Anlagevermittlungslizenz betrieben. Teilnehmen können alle verifizierten Nutzer*innen, die das Onboarding erfolgreich abgeschlossen haben. Identitätsprüfung und Angaben zur Investmenterfahrung sind dabei Teil des Compliance-Prozesses. Bei jedem Handel fällt eine Transaktionsgebühr von zwei Prozent des Transaktionsvolumens an, die stets von dem/der Verkäufer*in der virtuellen Anteile getragen wird.

„Der Sekundärmarkt sendet ein klares Signal an die deutsche Start-up- und Investoren-Szene: Nach dem Fundraising ist jetzt auch der Handel mit Start-up-Beteiligungen endlich jederzeit und komplett digital möglich“, sagt Tokenize.it-CEO Christoph Jentzsch. „Ausgehend hiervon werden wir 2026 sukzessive neue Features für Investoren launchen, die alle darauf abzielen, dass Start-up-Investments wieder klar und einfach werden.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Fokussieren statt Feuerlöschen

Mit den richtigen Hilfsmitteln zu mehr Klarheit im Gründungsalltag – so geht’s.

Gründer*innen bewegen sich häufig in einem Dreieck des Mangels. Geld, Zeit oder schlichtweg Manpower: Irgendetwas fehlt immer. Vielleicht hast du gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und willst Mitarbeitende einstellen, Prototypen fertigstellen oder Tools einkaufen – und das am liebsten gleichzeitig. Der finanzielle Spielraum verschafft einen Moment des Durchschnaufens, der schon bald von Zeitknappheit abgelöst wird. Es soll schließlich mit dem Kapital schnell etwas auf die Beine gestellt werden, das einen gewissen ROI bringt. Oder du hast all das umgesetzt, das Team steht, erste Schritte sind gemacht. Doch das vorhandene Kapital schmilzt schneller als gedacht und der Druck verschiebt sich wieder auf die Finanzen.

Was du tun kannst, damit neben dem Feuerlöschen Zeit für Strategiearbeit und Marketing bleibt, erfährst du hier.

Zwischen Idealvorstellung und Realität

Es klingt einfach: Produkt entwickeln, Markt und Zielgruppe analysieren, Strategie ableiten, und los geht’s. Schön wär’s. In der Realität läuft im Gründungsprozess alles gleichzeitig. Entwicklung, Teamaufbau, erste Kund*innen, operative Themen und mittendrin persönliche Vorlieben. Manche Gründer*innen sind stark in der Produktentwicklung, andere im Vertrieb oder Investor*innengespräch, wieder andere gestalten leidenschaftlich gern ihre Marke. Doch wenn es sich nicht gerade um ein eingespieltes Team mit klarer Stärkenverteilung handelt, lasten alle Aufgaben auf einer Person. Neben den unterschiedlichen Themenfeldern kommt noch hinzu, dass jede Phase im Gründungsprozess neue Herausforderungen mit sich bringt.

Zu Beginn bleiben einem/einer gründenden Angestellten oder Student*in nur Feierabend und Wochenende, um an der Idee zu arbeiten. Und das häufig allein.

Später kommt Kapital ins Spiel und Investor*innen steigen ein. Damit ergeben sich mehr Möglichkeiten in der Produktentwicklung, aber auch im Aufsetzen von Systemen zur Automatisierung.

Das schafft wiederum Klarheit und Zeit, um erste Mitarbeiter*innen einzustellen, die Aufgaben übernehmen und damit etwas Luft verschaffen. Doch mit den steigenden Ausgaben werden die finanziellen Mittel wieder knapper. Oder es wird eine Agentur beauftragt, die ein Top-Marketingkonzept erstellt, welches schlimmstenfalls wochenlang in der Schublade wartet, weil durch einen plötzlichen Anstieg an Aufträgen keine Zeit mehr bleibt, es umzusetzen.

Wo bleibt da die Strategiearbeit?

Inmitten aller Feuer, die gelöscht werden wollen, stellt sich die Frage: Wie soll man die mentale Freiheit für strategische Arbeit behalten? Dabei geht es vor allem um Positionierung, Story, Vision und Mission. Diese Grundlagen dienen nicht nur als Fundament für das Marketing, sondern auch als Nordstern für Entscheidungen und Aktivitäten des gesamten Teams.

Auf die Relevanz dieser strategischen Basis wurde im einleitenden Online-Beitrag „Entrepreneurial Marketing“ bereits hingewiesen (nachzulesen unter t1p.de/n7dv5) und darin empfohlen, sich ein festes Zeitfenster pro Woche für die Strategiearbeit zu blocken. Wer das schafft, ist schon ziemlich weit. Denn es braucht zwar Zeit, spart langfristig aber enorm viele Ressourcen und sorgt für Klarheit im Handeln.

Kann das nicht einfach KI übernehmen?

Neben der Herausforderung, die anfallenden Aufgaben zu managen, stehen Gründer*innen zusätzlich vor einer Flut an Optionen: Informationen, Lernangebote und Quellen für Ideen prasseln über Social Media, Newsletter oder Podcasts auf uns alle ein. Man hat Zugang zu einer Fülle von Tools, um Ideen zu generieren, die in eine stimmige Marke mit konsistenter Sprache und durchdachter Strategie einfließen sollen. Dazu kommt ein bunter Strauß an Tools, den ein Unternehmen vermeintlich „von allein“ aufbauen kann und der auf Knopfdruck Texte, Bildwelten, Produktnamen oder Content-Pläne liefert. Eine berechtigte Frage drängt sich auf: Ist es in Zeiten künstlicher Intelligenz (KI), die Assistenten für fast alles bietet, wirklich nötig, sich noch selbst hinzusetzen?

FOMO und Tool-Fatigue

KI ist ein wunderbares Hilfsmittel, um Gedanken zu strukturieren, einen kreativen Schubs zu erhalten oder Arbeitsschritte zu automatisieren. Sich allerdings ausschließlich darauf zu verlassen, ist trügerisch. Es gibt mittlerweile eine fast unüberschaubare Zahl an Anwendungen für sämtliche Aufgaben, und viele der Tools sind kostenlos verfügbar. Das verführt dazu, sich bei möglichst vielen anzumelden und herumzuprobieren. Was folgt, ist selten effektiv. Statt Klarheit entsteht ein Gefühl des Zuviel. Zu viele Tools, zu viele unterschiedliche Features, zu viel hin und her springen zwischen den Anwendungen. Dazu kommt FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Was, wenn genau dieses Tool das Start-up skalieren könnte? Oder jenes die perfekte Markenidentität liefert?

Dieses „noch kurz Ausprobieren“ kostet Zeit und bringt selten substanziellen Fortschritt. Im Gegenteil, kann es sogar zur sogenannten Tool-Fatigue führen. Das Management bzw. der ständige Wechsel zwischen verschiedenen User Interfaces und die Fragmentierung der Informationen führen zu Überforderung. Neben dem Überblick verliert man so die Klarheit, welches Werkzeug welchem Nutzen dient und das Unternehmen seinem eigentlichen Ziel näherbringt.

Was also tun?

1. Systeme schlank halten

Wenn das Gefühl aufkommt, sich in der Fülle an Plattformen und Möglichkeiten zu verlieren, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und sich auf das Ziel zu besinnen. Was ist aktuell der wichtigste Schritt? Soll die Story geschärft werden? Müssen Investor*innen oder Kund*innen angesprochen werden? Geht es darum, die eigene Präsenz weiter auszubauen? Je nachdem, wo das Unternehmen steht, kannst du die sinnvollsten Aktivitäten ableiten und gezielt Tools auswählen.

Mindestens genauso wichtig ist es, regelmäßig die Abos zu prüfen. Welche Tools wurden in den letzten drei Monaten nicht genutzt und sind diese wirklich noch relevant? Lautet die Antwort nein, kann man sie getrost kündigen. So bleiben das Set-up und der Passwort-Safe schlank.

2. Die passenden Tools wählen

Wähle deine Systeme von Anfang an mit Weitblick. Gerade zu Beginn neigen Gründer*innen dazu, sich auf akuten Bedarf und möglichst geringe Kosten zu konzentrieren. Für langfristigen Erfolg empfiehlt sich aber, sowohl die nächsten Entwicklungsstufen deines Unternehmens als auch des Systems mitzudenken. Ein mitwachsendes System macht sich langfristig bezahlt. Ein späterer Wechsel kostet hingegen nicht nur Geld, sondern auch Zeit, insbesondere wenn Schnittstellen betroffen sind oder Daten migriert werden müssen.

3. Die richtigen Dinge tunAuch bei KI kommt es auf den richtigen Einsatz an. Gute Ergebnisse beginnen mit einem guten Prompt. Dafür gibt es inzwischen unzählige Kurse und Vorlagen. Je klarer und durchdachter der Prompt, desto besser das Ergebnis. Aber: Ein guter Prompt allein reicht nicht. Selbst das schönste Ergebnis erfordert eingehende Prüfung. Denn KI erschafft nichts wirklich Neues, sondern greift auf Bestehendes zurück. Hinzu kommt, dass Suchmaschinen rein KI-generierte Inhalte erkennen. Von Menschen angepasste, individualisierte Inhalte performen meist besser. Verlass dich außerdem nicht blind auf Fakten und Quellen. Viele KIs halluzinieren und neigen zur Übertreibung. Ein Faktencheck und die Prüfung der Quellen gehören unbedingt in den Workflow.

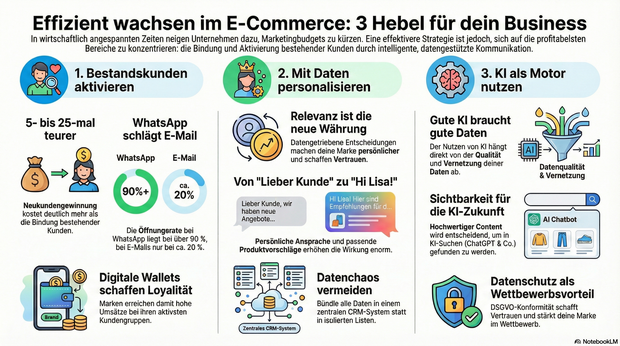

Boost your Sales 2026

Wie du mit kleinen Mitteln dein E-Commerce-Business effizient skalieren kannst.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist der erste Impuls oft: Kosten senken, Marketing zurückfahren, Risiko vermeiden. Verständlich, aber gefährlich. Denn wer aufhört zu kommunizieren und sichtbar zu bleiben, gewinnt weniger schnell neue Kund*innen und wächst langsamer.

Ein Fakt, den viele unterschätzen: Die Neukund*innengewinnung ist fünf- bis 25-mal teurer als die Bindung bestehender Kund*innen. Jeder Euro, den du in Retention steckst, arbeitet also effizienter als einer in Akquise. Automatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten sind hier besonders wirkungsvoll, sie halten deine Marke präsent, ganz ohne teure Ads oder Influencer-Budgets. Doch Kommunikation allein reicht nicht. Entscheidend ist, was du aus deinen Daten machst.

Vom Zufall zur Strategie: Daten verstehen und nutzen

Viele Start-ups verlassen sich zu sehr auf Social Media oder hoffen auf virale Posts. Doch virales Wachstum ist kein Zufall. Erfolgreiche Marken bauen auf Daten. Wer weiß, welche Produkte wann und warum gekauft werden, kann Kommunikation gezielt steuern.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Data-Science-Team, um damit zu starten. Du solltest jedoch im Team jemanden haben, der/die Zahlen versteht. Schon einfache Auswertungen zeigen dir, welche Artikel beliebt sind, wann Warenkörbe abgebrochen werden oder welche Kund*innen lange nicht mehr gekauft haben. Darauf kannst du reagieren – automatisiert, persönlich und relevant. Gute CRM-Systeme nehmen dir dabei viel Arbeit ab, da sie häufig diese Daten sichtbar machen.

Und: Personalisierung ist der Schlüssel. Kund*innen merken, wenn du sie wirklich verstehst. Statt „Hallo liebe(r) Kund*in“ kommuniziere lieber „Hi Lisa, deine Lieblingsbluse gibt’s jetzt auch in Grün“. Solche Details erhöhen Öffnungsraten und machen deine Marke sympathisch und nahbar.

Mehr Wirkung mit weniger Aufwand

Jetzt denkst du vielleicht, puh, solch eine Art der Automatisierung können nur Konzerne. Falsch gedacht. Begrüßungs-E-Mails, Geburtstagsrabatte, Warenkorberinnerungen oder „Wir-vermissen-dich“-Kampagnen lassen sich mit wenig Aufwand aufsetzen und dann automatisieren.

Wichtig ist auch die Wahl des Kanals. Bei einer Umfrage unter unseren Kund*innen kam heraus, dass E-Mails weiterhin die wichtigste Kommunikationsebene sind, aber WhatsApp stärker wird. Denn während E-Mails im Schnitt eine Öffnungsrate von 20 Prozent erreichen, liegt sie bei WhatsApp-Nachrichten oft bei über 90 Prozent. Das macht den Kanal ideal für wiederkehrende Aktionen oder Community-Updates.

Ordnung ins Datenchaos

Häufig scheitert Wachstum nicht an der Idee, sondern an der Struktur. Viele junge Unternehmen jonglieren mit Excel-Listen, Newsletter-Tools und Shopdaten – aber nichts davon ist miteinander verbunden.

Tipp: Bündele alles in einem zentralen System. Fang klein, aber sauber an. Nutze klare Kennzahlen – Öffnungsrate, Wiederkaufrate, Warenkorbwert. Und lass dich von AI-Funktionen unterstützen: Tools helfen dir heute schon, Kampagnen zu planen, Betreffzeilen zu testen oder auch Inhalte zu kreieren. Wichtig ist nur: Auch die KI braucht gute Daten. Sie kann nur so schlau sein, wie dein System gepflegt ist.

Wallets – eine kluge Loyalty-Maßnahme mit hohem Effekt

Eine kluge digitale Maßnahme, um die Kund*innenbindung zu erhöhen, sind digitale Wallet-Lösungen. Sie ermöglichen es Marken, Kund*innen direkt auf dem Smartphone zu erreichen – über personalisierte Karten, Rabattcodes oder Event-Einladungen. So entsteht ein zusätzlicher Kommunikationskanal mit enormer Reichweite.

Die französische Premium-Brand The Kooples hat beispielsweise ihre Loyalty-Karten vollständig digitalisiert. Kund*innen erhalten exklusive Angebote und Updates direkt aufs Smartphone. Das Ergebnis: 89 Prozent des Umsatzes stammen von Nutzer*innen der Wallet-Card – also von der aktivsten Kund*innengruppe. Die Push-Benachrichtigungen erreichen zudem Öffnungsraten von rund 90 Prozent.

Wallet-Lösungen lohnen sich allerdings erst, wenn bereits eine feste Kund*innenbasis besteht. Sie sind zwar aufwändiger und kostenintensiver als einfache E-Mail-Kampagnen, bieten aber ein modernes, unaufdringliches Markenerlebnis im Alltag, direkt dort, wo Kund*innen ohnehin jeden Tag hinschauen: am Handy.

Mach Datenschutz zu deinem Vorteil

Datenschutz gilt oft als bürokratische Last, ist aber längst ein Wettbewerbsvorteil – zumindest im DACH-Raum. Denn Kund*innen sind heute deutlich sensibler, wenn es um ihre Daten geht und wünschen sich mehr Datentransparenz. Setzt du von Beginn an auf DSGVO-konforme Systeme und kommunizierst offen, stärkst du deine Glaubwürdigkeit. Gerade im Wettbewerb mit Global Playern sind Label wie „Hosted in Europe“ und „DSGVO-konform“ ein klarer Vorteil. Setze deshalb auf ein sauberes Set-up deiner Infrastruktur. Es wirkt professionell, schafft Vertrauen und verhindert, dass du später kostspielig umstellen musst.

KI und die Zukunft des E-Commerce

Und last, but not least, ein wichtiger Aspekt im heutigen Vertrieb: Die Welt verändert sich ständig, so auch das Online-Suchverhalten der Menschen. Um heute ein Produkt zu suchen oder empfohlen zu bekommen, fragen wir LLLMs wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Für Marken heißt das: Sie müssen nicht nur im Suchindex, sondern auch im Wissensraum dieser Systeme stattfinden. Das gelingt nur, wenn ihre Inhalte hochwertig, aktuell und maschinenlesbar sind – also nicht nur Werbung sind, sondern echten Mehrwert generieren.LinkedIn-Posts, fundierte Blogbeiträge, Produktstories oder Use Cases auf der Website spielen hier eine zentrale Rolle. KI-Systeme analysieren solche Inhalte, zitieren sie oder nutzen sie, um Empfehlungen auszusprechen. Produzierst du konstant relevanten Content, wirst du künftig auch über KI gefunden und nicht nur über Google.

Next Generation Report 2025

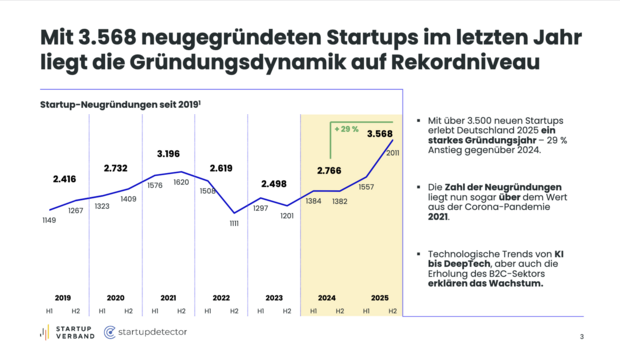

Der aktuelle Report „Next Generation“ von Startup-Verband und startupdetector zeigt anhand einer systematischen Auswertung von Handelsregisterdaten einen positiven Start-up-Gründungstrend in Deutschland für die Zeit von Januar bis Juni 2025.

Hier die Kernergebnisse des Next Generation Reports:

1. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 1.500 Start-ups neu gegründet, ein Anstieg um 9 %. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten beiden Jahre auch 2025 fort.

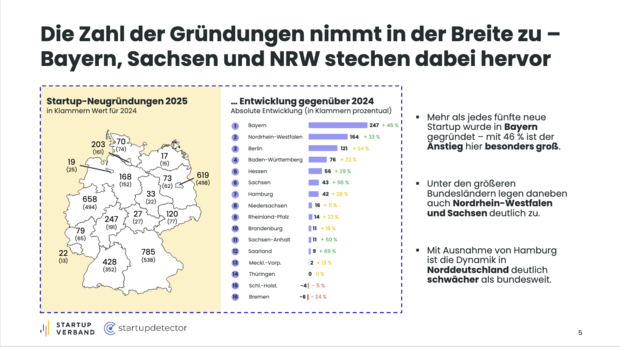

2. Der Anstieg der Neugründungen wird im Wesentlichen von Sachsen (+ 71 %), Bayern (+ 23 %) und NRW (+ 16 %), drei Ländern mit besonders hohen Wachstumsraten, getragen.

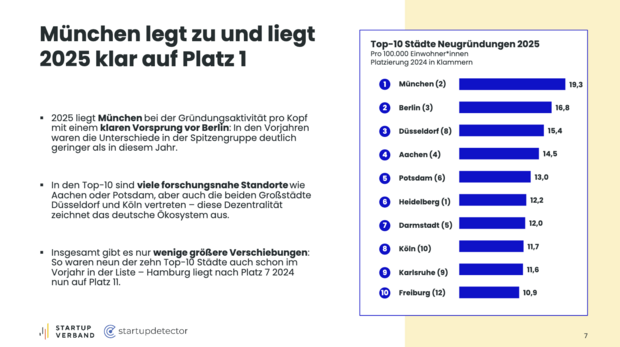

3. Die höchste Gründungsaktivität pro Kopf zeigt sich in den Hotspots Berlin und München sowie an starken Forschungsstandorten wie Heidelberg, Darmstadt und Aachen.

4. Die meisten Start-ups entstehen weiterhin im Software-Sektor, der außerdem um 16 % zulegt – auch industrielle Lösungen gewinnen im Kontext der KI-Welle an Bedeutung (+ 29 %).

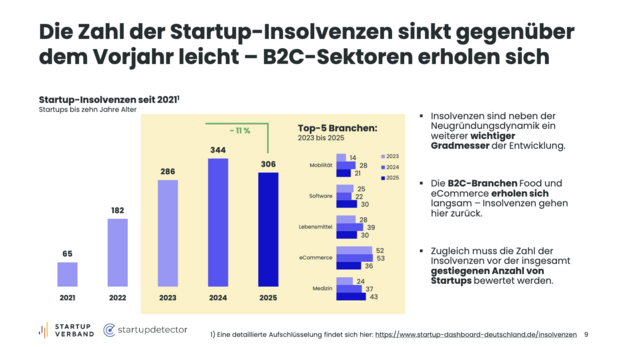

5. Die Bereiche eCommerce (+ 14 %) und insbesondere Food (+ 44 %) nehmen nach einer sehr schwierigen Phase im B2C-Sektor wieder Fahrt auf.

Alle weiteren Ergebnisse findest du hier

Münchner Start-up-Gründer trägt olympische Fackel

Christian Hoffart, Gründer der Ersatzteilplattform SPAREPARTSNOW, wurde nominiert, das olympische Feuer als deutscher Fackelläufer auf dem Weg nach Milano Cortina zu tragen, wo Anfang Februar die olympischen Winterspiele 2026 starten.

Gestern trug Christian Hoffart die olympische Fackel vorbei an zahlreichen Zuschauer*innen durch den italienischen Urlaubsort Rimini entlang der berühmten Strandpromenade.

Der Fackellauf gilt als symbolischer Auftakt des olympischen Wettbewerbs. Für die Teilnahme benennt das IOC solche Personen, die die vier zentralen olympischen Werte Passion, Energy, Talent & Respect in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld verkörpern.

Für Christian Hoffart sei die Teilnahme am traditionsreichen olympischen Fackellauf ein besonderer Moment und eine große persönliche Ehre gewesen. Seit dem go-live der Online-Plattform im Oktober 2022 hat sich das von ihm geführte Münchner Scale-up zu einer zentralen Anlaufstelle für die Beschaffung industrieller Komponenten entwickelt. Die Plattform bündelt Maschinenersatzteile, Betriebsmittel sowie weitere Industrie-Produkte und adressiert damit ein strukturelles Problem, das die Branche seit Jahrzehnten prägt: die komplexe, zeitaufwendige und häufig wenig transparente Beschaffung industrieller Ersatzteile.

Kurz nach der Gründung erhielt SPAREPARTSNOW eine Bewertung von über 100 Millionen Euro – ein für ein junges Start-up außergewöhnlich hoher Betrag, der in dieser Größenordnung in Europa selten bereits in den frühen Finanzierungsrunden erreicht wird. Ganz im Sinne des olympischen Mottos „schneller, höher, stärker & gemeinsam“ ist die Plattform seither stark gewachsen und hat die eigenen Wachstumsziele mehrfach übertroffen. Heute sind – rund drei Jahre nach dem Start – etwa 5 Millionen Ersatzteile auf der Plattform verfügbar, die laut Hoffart „so einfach wie bei Amazon“ beschafft werden können.

Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen

Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.

Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.

Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.

Steirischer Ort mit globaler Wirkung

Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.

Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.

Gründer*in der Woche: mamell – Es ist nie zu spät, neu anzufangen

Melanie Schneppershoff zeigt mit mamell eindrucksvoll, wie aus 800 Euro Startkapital ein erfolgreiches Modeunternehmen wurde.

Manchmal braucht es nur einen Moment, der alles verändert. Einen Blick, ein Gefühl, eine Entscheidung – oder eben eine globale Pandemie. Melanie Schneppershoff kennt diese Momente nur zu gut. Ihr Leben war geprägt von Herausforderungen, Verlusten und Hürden, die sich ihr immer wieder in den Weg stellten. Doch aus diesen Tiefen erwuchs eine Kraft, die sie selbst überrascht hat.

Als es 2020 zur Corona-Pandemie kam, begann sie mit nur 800 Euro Startkapital einen Weg, den sie bis heute beschreitet. Ihre Reise zeigt: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mut, Authentizität und der Bereitschaft, den ersten Schritt zu wagen – auch wenn man noch keinen festen Plan hat. Aus ihren begrenzten Mitteln baute sie ein Modelabel auf, das heute mehr ist als nur eine Marke, sondern Ausdruck von Authentizität und Gemeinschaft.

Als alles auf dem Spiel stand

Es war eine Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Die Pandemie hielt die Welt in Atem, und für Melanie bedeutete dies das Worst-Case-Szenario: Ihr Kosmetikstudio in Linnich, das sie mit Leidenschaft aufgebaut hatte, musste schließen, da die Einnahmen von einem Tag auf den anderen komplett einbrachen. Die Räume, die sie mit Hingabe gestaltet hatte, standen leer. Mit wenigen hundert Euro auf dem Geschäftskonto war schnell klar: So kann es nicht weitergehen, weder für sie noch für ihre Angestellten.

Doch Melanie und ihr Ehemann Marc wollten das scheinbar unvermeidbare Schicksal nicht akzeptieren. Sie sahen in dieser Krise eine Chance, etwas Neues zu erschaffen. Da der Einzelhandel nach einigen Wochen Lockdown bereits wieder öffnen durfte, während die Zukunft von körpernahen Dienstleistungen weiterhin ungewiss blieb, entstand die Idee, im alten Kosmetikstudio und online Mode zu verkaufen. Die beiden investierten das letzte Geld in Kleidung und mamell wurde geboren. „Was sich im Nachhinein wie ein einfacher Schritt anfühlt, war damals schon die erste große Hürde. Eigentlich braucht es in der Modebranche große Abnahmemengen, mit unserem kleinen 800-Euro-Budget konnten wir das damals aber gar nicht leisten. Letztlich fanden wir dann aber lokale Unternehmen, die bereit waren, auf uns und unsere Möglichkeiten einzugehen“, weiß die heutige Modeexpertin noch genau und erzählt weiter: „Als wir dann die Produkte hatten, hieß es, einfach loslegen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich an einem Morgen vor meinem Spiegel stand, Smartphone in der Hand, und einfach begann, die Kleidung zu zeigen. Ohne große Planung, ohne Studio, nur die Klamotten und ich. Es war eine spontane Idee, ein erster Schritt, der alles verändern sollte.“

Im Internet sprach sie währenddessen offen darüber, was sie fühlte, was sie erlebte. Es waren keine perfekt inszenierten Bilder, sondern Momentaufnahmen eines echten Lebens. Für Melanie war klar: Es braucht kein optimales Bild, sondern eine authentische Verbindung.

Täglich neu erfinden: Improvisation als Stärke

Gerade zu Beginn brachte jeder Tag neue Herausforderungen. Melanie musste sich alles selbst beibringen: „Wie fotografiere ich? Wie erreiche ich Menschen? Wie baue ich Vertrauen auf? All das musste ich praktisch von heute auf morgen lernen“, erinnert sich die Gründerin an die Anfangsphase. Ohne Kapital, nur mit ihrer Leidenschaft. Sie war ihre eigene Marketingabteilung, ihre eigene Verkäuferin und Social-Media-Expertin. Sie lernte durch Versuch und Irrtum, durch Fehler und durch den Austausch mit ihrer Community. Es war ein kontinuierlicher Lernprozess, der sie stärker machte. Viele Nächte saß sie vor ihrem Laptop, schrieb E-Mails, wählte neue Produkte aus und kalkulierte die Preise. Es war eine harte Zeit, aber sie war erfüllt vom Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen. Sie wusste, dass es nicht auf das große Budget ankommt, sondern auf den Glauben an die eigene Idee und die Bereitschaft, mutig zu sein.

Mit jedem kleinen Schritt wuchs ihre Überzeugung, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Mit jedem Monat, jeder neuen Erfahrung wurde Melanie sicherer. Sie investierte in Weiterbildungen, lernte Onlinemarketing, Social-Media-Strategien und vor allem, wie sie ihre Botschaft noch klarer vermitteln konnte. Dabei blieb sie stets authentisch – mit echten Geschichten, echten Frauen und echtem Mut. Heute beschäftigt mamell über 40 Mitarbeitende, betreibt einen Onlineshop und ein Ladengeschäft.

Authentizität als Erfolgsrezept

„Unsere Community ist unsere Kraft“, betont Melanie und erzählt weiter: „Nur durch ihre Unterstützung war es uns möglich, mamell zu dem zu machen, was es heute ist. Dafür brauchten wir neben zahlenden Kundinnen auch Vertrauen in unsere Marke.“ Ihr Erfolgsrezept: Statt auf klassische, teure Werbekampagnen setzt sie auf einen offenen Dialog und den Austausch von authentischen Geschichten. Instagram ist für sie ein lebendiger Raum, in dem Lachen, Tränen, Erfolge und Rückschläge ihren Platz haben. Hier wächst eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Das Unperfekte, Menschliche und Ehrliche ist es, was Menschen berührt und den Kern ihrer Marke ausmacht. Melanie legt Wert darauf, Frauen zu zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind – mit all ihren Ecken und Kanten sowie in allen Konfektionsgrößen –, und vermittelt dabei Selbstliebe, Selbstvertrauen und ein positives Körpergefühl.

Neben dem täglichen Posten von Storys und Reels auf Instagram setzt sie von Beginn an auf wöchentliches Live-Shopping, um direkt mit ihrer Community in Kontakt zu treten und den Austausch zu intensivieren. Zudem stärkt Melanie die Nähe zu ihren Follower*innen durch Veranstaltungen wie Modenschauen und Pop-up-Stores, bei denen persönliche Gespräche und ein individueller Austausch im Mittelpunkt stehen. Diese Events bieten die Gelegenheit, die Marke erlebbar zu machen und die Gemeinschaft noch stärker zu verbinden. Melanie hat erkannt, dass es die authentische Kommunikation, die persönliche Nähe und das Teilen menschlicher Geschichten sind, die eine aktive Community entstehen lassen. Eine, die Frauen ermutigt, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind, und ihre eigene Schönheit zu feiern.

Melanies Tipps für andere Gründer*innen

Mut, Leidenschaft und die Bereitschaft, klein anzufangen, sind für Melanie die wichtigsten Zutaten für den Erfolg. Es geht nicht darum, sofort alles richtig zu machen, sondern, den ersten Schritt zu wagen – und sich dabei treu zu bleiben. „Vertraut auf euch selbst“, sagt Melanie. „Beginnt, auch wenn noch nicht alles perfekt ist.“

Denn jeder dieser Momente wird, so das Credo von Melanie Schneppershoff, zu einer Lektion, die einen stärker macht und weiterbringt. Sie fordert alle Gründer*innen auf, das eigene Potenzial nicht zu unterschätzen. „Social Media ist heute das beste Werkzeug, um sichtbar zu werden. Nutzt kostenlose Ressourcen, um euch weiterzubilden. Und vor allem: Bleibt authentisch“, weiß die Unternehmerin aus eigener Erfahrung und betont abschließend: „Es ist nie zu spät, um neu anzufangen.“

Investor ready?

Die sechs größten Stolperfallen bei der Investor*innensuche und wie du sie bestmöglich vermeiden kannst.

Die Suche nach Kapital gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zum unternehmerischen Erfolg. Investor*innen suchen nicht nur nach innovativen Ideen, sondern vor allem nach überzeugenden Geschäftsmodellen, die eine klare Strategie, eine starke Vision und realistische Finanzprognosen bieten. Doch in der Praxis kommen immer wieder ähnliche Fehler vor, die den Kapitalbeschaffungsprozess gefährden.

1. Unklare Kommunikation von Strategie und Wachstumspotenzial

Viele Gründer*innen haben Schwierigkeiten, ihre Vision und das Wachstumspotenzial ihres Unternehmens überzeugend oder klar genug zu vermitteln. Eine zu vage oder austauschbare Vision lässt Investor*innen zweifeln, ob das Unternehmen tatsächlich einen nachhaltigen Mehrwert schafft. Ebenso fehlt oft eine nachvollziehbare Wachstumslogik, die erklärt, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für das Investment ist. Das Marktpotenzial wird häufig nur geschätzt und nicht mit handfesten Daten und Fakten untermauert. Auch eine klare Abgrenzung vom Wettbewerb bleibt aus, und viele Gründer*innen vergessen, ihre Ziele messbar zu machen, was die Glaubwürdigkeit beeinträchtigt.

Ausweg: Um Investor*innen zu überzeugen, musst du deine Vision konkretisieren: Wo steht dein Unternehmen in drei bis fünf Jahren? Was sind die langfristigen Ziele und wie willst du diese erreichen? Entwickle eine klare Wachstumsstory. Belege das Marktpotenzial mit konkreten Zahlen, Trends und Wettbewerbsvorteilen. Die Abgrenzung zum Wettbewerb sollte klar und nachvollziehbar sein. Zudem sollten alle Ziele realistisch und messbar formuliert werden, damit Investor*innen den Fortschritt deines Unternehmens verfolgen können. Schaffe eine emotionale Erzählung, die das „Why now?“ überzeugend beantwortet.

2. Unrealistische Aufbereitung von Businessplan und Finanzkennzahlen

Ein häufiger Fehler ist es, den Businessplan und die Finanzprognosen zu optimistisch oder unrealistisch zu gestalten. Gründer*innen stellen oft Zahlen vor, die nicht auf klaren Annahmen basieren. Es fehlen transparente Erläuterungen zu den geplanten Umsätzen und Ergebnissen. Auch die Wachstumsraten sind in vielen Fällen zu hoch angesetzt. Ein weiteres Problem ist das Fehlen von verschiedenen Szenarien, die den finanziellen Verlauf unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Risiken abbilden. Die Cashflow-Planung wird häufig vernachlässigt und der Kapitalbedarf nicht nachvollziehbar begründet. Gründer*innen neigen zudem dazu, die Kosten zu niedrig anzusetzen und die Finanzierungsmöglichkeiten zu überschätzen.

Ausweg: Ein gut strukturierter Businessplan sollte eine detaillierte Umsatz- und Ergebnisplanung für mindestens drei Jahre beinhalten, die realistisch und nachvollziehbar ist. Denke in Szenarien: Erstelle nicht nur eine Best-Case-Planung, sondern auch konservative und realistische Szenarien. Achte besonders auf die Cashflow-Planung und leite den Kapitalbedarf klar und nachvollziehbar ab. Gib an, wie viel Geld wann und wofür benötigt wird. Alle Annahmen müssen transparent und plausibel erklärt werden. Vermeide es, unrealistische Wachstumsraten zu präsentieren, und stelle sicher, dass deine Planung mit der Strategie deines Unternehmens übereinstimmt. Zahlen sind nicht nur dazu da, Vertrauen zu gewinnen, sondern auch, um Klarheit über die finanzielle Stabilität zu schaffen.

3. Vernachlässigung der rechtlichen und organisatorischen Strukturen

Ein großes Hindernis auf dem Weg zur Kapitalbeschaffung sind unklare oder veraltete Gesellschafterverhältnisse. Ein unorganisierter oder unvollständiger Datenraum ist ebenfalls ein häufiges Problem. Gründer*innen vernachlässigen oft die ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen oder IP-Rechten. Dies führt nicht nur zu potenziellen rechtlichen Problemen, sondern auch zu einem Vertrauensverlust bei den Investor*innen. Zudem ist es häufig der Fall, dass keine klare Trennung zwischen Gründer*in und Unternehmen existiert, was für Investor*innen ein Risikofaktor sein kann.

Ausweg: Überprüfe regelmäßig die Gesellschafterverhältnisse und stelle sicher, dass alle Anteile klar dokumentiert und aktuell sind. Alle relevanten Verträge – etwa Arbeitsverträge, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzverträge – sollten ordentlich und rechtssicher dokumentiert sein. Achte darauf, dass deine IP-Rechte und Marken rechtlich abgesichert sind und du über die notwendigen Lizenzen verfügst, um dein Geschäftsmodell erfolgreich zu betreiben. Stelle sicher, dass der Datenraum für die Due Diligence geordnet, vollständig und digital verfügbar ist. Wenn möglich, sollten alle relevanten Informationen über die Struktur des Unternehmens, Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen sowie der aktuelle Status von IP und Marken schnell und unkompliziert zugänglich sein.

4. Unprofessionelle Gestaltung von Pitch Deck und Unterlagen

Ein häufiges Problem bei der Erstellung von Pitch Decks ist die Überladung mit zu vielen Folien und zu viel Text. Gründer*innen tendieren oft dazu, das gesamte Produkt oder die technische Komplexität detailliert darzustellen, was das Pitch Deck unnötig aufbläht. Eine klare Storyline fehlt häufig, und es wird keine überzeugende Erzählung aufgebaut, die das Interesse der Investor*innen weckt. Zudem fehlt oftmals ein klares „Investment-Narrativ“, das die Investor*innen dazu motiviert, in das Unternehmen zu investieren. Zahlen werden entweder nicht integriert oder sind unrealistisch, und das „Why now“ bleibt ohne Antwort.

Ausweg: Gestalte dein Pitch Deck mit maximal 15 Folien und konzentriere dich auf die wesentlichen Punkte: Problem – Lösung – Markt – Geschäftsmodell – Team – Zahlen – Investment. Deine Präsentation sollte eine klare Storyline und einen roten Faden aufweisen. Vermeide zu viele technische Details und konzentriere dich darauf, was dein Unternehmen einzigartig macht. Visualisiere deine Konzepte und Daten, um die Präsentation ansprechend und verständlich zu gestalten. Baue ein klares und überzeugendes „Why now?“ ein, das den Investor*innen zeigt, warum sie jetzt investieren sollten. Am Ende sollte ein klarer Call to Action stehen.

5. Identifizierung der falschen Investor*innen

Ein häufiger Fehler ist, dass Gründer*innen keine klare Vorstellung davon haben, welche Investor*innen zu ihrem Unternehmen passen. Statt gezielt zu suchen, wird nur nach „dem großen Namen“ Ausschau gehalten. In vielen Fällen passen die Phase oder die Ticketgröße der Investor*innen nicht zu den Bedürfnissen des Unternehmens. Auch Branchenunabhängigkeit oder fehlende Vorbereitung auf die Ansprache führen zu einer ineffizienten Suche. Gründer*innen suchen zu wenig strategisch und nutzen ihre Netzwerke nicht, um potenzielle Investor*innen zu finden.

Ausweg: Definiere gezielt, welche Art von Investor*in für dein Unternehmen am besten geeignet ist. Überlege, ob du strategische Investor*innen, Family Offices oder Beteiligungsgesellschaften ansprechen möchtest, und achte darauf, dass diese zu deiner Unternehmensphase und Branche passen. Nutze Netzwerke wie M&A-Berater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen oder Industrieverbände, um potenzielle Investor*innen zu finden. Mach dir klar, dass nicht nur das Geld, sondern auch die Werte und Erwartungen der Investor*innen entscheidend sind. Die Chemie zwischen dir und dem/der Investor*in sollte stimmen.

6. Vernachlässigung der Kommunikation und Einbüßen von Vertrauen

Viele Gründer*innen kommunizieren zu wenig oder nur dann mit Investor*innen, wenn alles gut läuft. Dies kann dazu führen, dass sich Investor*innen im Unklaren über die tatsächliche Entwicklung des Unternehmens fühlen. Zu viel Marketing und zu wenig Realität schaffen Misstrauen, eine unstrukturierte oder unregelmäßige Kommunikation erschwert den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Auch eine abwehrende Haltung bei Kritik oder ein Mangel an emotionaler Intelligenz kann die Kommunikation belasten.

Ausweg: Baue eine offene und regelmäßige Kommunikation auf. Halte deine Investor*innen auch bei Rückschlägen auf dem Laufenden und sei transparent in deinen Updates. Zeige dich ehrlich, strukturiert und verbindlich. Achte darauf, dass deine Kommunikation nicht nur positiv, sondern auch realistisch und authentisch ist. Der Aufbau einer persönlichen Beziehung zu Investor*innen ist ebenso wichtig wie die sachliche Kommunikation. Zeige Verständnis und nimm konstruktive Kritik an.

Die Autorinnen:

Martina Lackner ist Psychologin und Inhaberin der PR-Agentur cross M., https://crossm.de

Nela Novakovic ist Specialist in Business Strategy, Investor Pitching & Capital Acquisition, www.eyodwa.com

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“