Aktuelle Events

Anbieter-Check: Online-Meetingtools

Spätestens seit dem Lockdown in aller Munde bzw. Augen und nicht mehr wegzudenken: digitale Videokonferenz- bzw. Meetingtools. Wir haben acht wichtige Anbieter unter die Lupe genommen und zeigen, was sie dir und deinem Team über die Kommunikation in Krisenzeiten hinaus dauerhaft bieten.

Let’s face it: Viele Unternehmen haben die Anforderungen der Digitalisierung noch nicht verinnerlicht. Oft fehlt es an der Motivation, am nötigen Know-how oder einfach an den Ressourcen bzw. der Ausstattung, um beispielsweise etwas so selbstverständliches wie Home-Office für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Die Corona-Krise hat uns in schonungsloser Weise gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Home-Office-Regelung ist. Ein Umdenken hat zwar vielerorts stattgefunden, dennoch tun sich viele nach wie vor schwer damit, in der alltäglichen Remote-Arbeit mit ihrem Team in Kontakt zu bleiben und die Zusammenarbeit im Fluss zu halten.

Um dies noch besser zu meistern, und den Wandel zum flexibleren und oft zugleich auch ressourcenschonenderen Arbeiten aktiv zu fördern, haben wir zusammen mit dem Online-Vergleichsportal trusted sechs Videokonferenzsysteme herausgesucht, mit denen du Meetings, Präsentationen und die digitale Zusammenarbeit mit Kunden und deinem Team via Videocalls leichter meistern kannst.

Im Folgenden erfährst du, was die digitalen Alltagshelfer auf dem Kasten haben, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und wie du mit ihnen am besten arbeitest, damit Remote Work in Zukunft nicht mehr nur die außerplanmäßige Ausnahme ist. Weil es darüber hinaus auch viele wertvolle Softwaretools gibt, mit deren Hilfe du Webinare, Schulungen und Videokonferenzen mit bis zu 1000 Teilnehmern auf die Beine stellen kannst, präsentieren wir im Anschluss noch zwei derartige Anbieter.

Cisco Webex

Cisco Webex hat sich vor allem die digitale Zusammenarbeit bzw. reibungslose Durchführung von Remote-Präsentationen auf die Fahne geschrieben. Ein benutzerfreundliches Whiteboard für dein Team, Medienpräsentationen (zum Beispiel mit YouTube-Videos) und ein „Handheben“-Feature, mit dem stummgeschaltete Meetingteilnehmer auf sich aufmerksam machen können, erleichtern vor allem große Teammeetings und Webinare. Auch Umfragen oder Q&A-Sessions kannst du mit Cisco Webex durchführen. Kundenpräsentationen sind ebenfalls kein Problem, wobei deine Kunden dank der optionalen Gastzugänge auch ohne Installation und Anmeldung an deinem Meeting teilnehmen können – dann allerdings als unbeteiligte und passive Zuschauer. Will dein Team auch die Kollaborationsfunktionen von Cisco nutzen, benötigt es zwingend den Cisco Client auf den gewünschten Geräten. Cisco Webex bringt rund 100 native Integrationen mit, mit deren Hilfe du das Videokonferenzsystem u.a. mit dem Business-Chat Slack, dem Google-Kalender oder Facebook verknüpfst, um so beispielsweise deine Webinare live zu streamen. Cisco Webex gibt es als abgespeckte Basisversion (für bis zu 100 Teilnehmer und mit Standardfeatures) kostenlos und kostet als Pro-Verison zwischen 14 und 29 Euro pro Monat. Entscheidend für den Paketpreis sind die maximale Anzahl der Teilnehmer und die enthaltenen Features.

Google Meet

Google Meet ist der offizielle Nachfolger des ehemaligen Meetingtools Google Hangouts, das in der bisherigen Form für Businesskunden nicht mehr existiert. Stattdessen sind die beiden Anwendungen von Hangouts – Videocalls und -meetings sowie Textchat – nun auf die beiden Businessprodukte Google Meet und Google Chat aufgeteilt. Beide sind Teil der Businesstoolbox G Suite (oder Google for Business), die außerdem Gmail und diverse andere Tools enthält. Mit Google Meet sind Onlinemeetings mit bis zu 250 Teilnehmern möglich. Meetings lassen sich dabei einfach und schnell über den Browser aufsetzen und durchführen; Teilnehmer können durch den von dir zur Verfügung gestellten Meeting-Link einfach über den Browser am Meeting teilnehmen. Anders als viele andere Tools in unserem Vergleich benötigst du also für Google Meet keinen Client und keine zusätzliche Software, was die Handhabung erleichtert und das Tool sehr flexibel macht. Besonders schön ist die Einbindung von Google Meet in den Google-Kalender. Erstellst du hier einen Termin und lädst Kollegen oder Gäste dazu ein, generiert Google automatisch einen Link zu einem Meetingraum in Google Meet. Abgesehen davon hat Google Meet die wichtigsten Standardfeatures mit an Bord. HD-Video- und Audio-Meetings sind im 1-zu-1-Call oder mit dem ganzen Team möglich, zudem kannst du als Moderator deinen Bildschirm mit deinem Team teilen. Ein Special sind die automatischen Untertitel, die das Tool auf Wunsch generiert; leider klappt das bislang nur auf Englisch, ähnlich wie bei GoToMeeting. Die G Suite mit Google Meet kostet zwischen 5 und 23 Euro, wobei die Features im Grunde in jedem Preispaket die gleichen sind. Nur die maximale Anzahl an Teilnehmern erhöht sich durch die höheren Tarife: von 100 im Basic-Tarif, über 150 im Business- bis hin zu 250 im Enterprise-Paket.

GoToMeeting

GoToMeeting bringt eine Menge interessanter Features mit, die teilweise weit über die Standards im Videoconferencing hinausgehen. Eines davon ist beispielsweise der Smart Assistant, der mithilfe einer KI-Spracherkennung Untertitel für deine Meetings generiert und automatisch Transcripts anlegt. Leider gibt es den smarten Meetingassistenten aktuell nur in englischer Sprache, sodass deutsche Kunden nicht wirklich in den Genuss dieses Features kommen. Daneben bietet GoToMeeting aber auch alle wichtigen Standards: Bildschirmübertragung, 1-zu-1-Calls sowie Teammeetings mit bis zu 3000 Teilnehmern und mehr. Leider kommen Features wie das digitale Whiteboard oder Zeichenwerkzeuge erst im größeren Businesstarif hinzu. Toll an GoToMeeting: Neben einem Ad-hoc-Meetingraum kannst du hier auch einen persönlichen Meetingraum mit einer einzigartigen individuellen URL erstellen, den du nach Belieben aktivieren oder deaktivieren kannst. Ist der Link aktiviert, kann dein Team dich immer erreichen, sofern deine Mitarbeiter über den Link verfügen. Anders als in einem normalen GoToMeetingraum ist das auch möglich, wenn deine „Anrufer“ nicht selbst über einen GoToMeeting-Client auf ihrem Gerät verfügen. Zum Aufsetzen eines Meetingraumes ist der Client aber in jedem Fall Pflicht. GoToMeeting kostet zwischen 12,50 Euro und 17 Euro pro Monat für die Professional- bzw. Business-Edition. Dafür sind Meetings mit bis zu 250 Teilnehmern möglich. Mehr Teilnehmer gibt es im individuellen Enterprise-Tarif, dessen Konditionen du beim Anbieter anfragen musst.

Microsoft Teams

Microsoft Teams ist ein modernes Kommunikationstool, das neben Video- und Audiokonferenzen außerdem Instant Messaging und File Sharing für dein Team ermöglicht. Als eine Art All-in-One-Kommunikationsplattform macht es eine ordentliche Figur. Die Handhabung des Tools ist einfach: Meetings sind schnell aufgesetzt, die Einladungen dazu ebenso flott verschickt und die Video- und Audioübertragung funktioniert absolut reibungslos. Das klare Manko ist allerdings, dass jeder Teilnehmer über einen Microsoft-Account verfügen muss, um Meetings aufzusetzen oder daran teilzunehmen. Gastzugänge sind zwar möglich, Gäste können allerdings nicht auf alle Features von Microsoft Teams zugreifen, was die Zusammenarbeit im Alltag beeinträchtigen kann. Zudem ist das Tool nicht als alleinstehende Komplettlösung erhältlich. Es gibt zwar eine kostenlose Basisversion, die du unabhängig von anderen Tools nutzen kannst, in dieser gibt es allerdings Einschränkungen. Zum Beispiel kannst du dort keine Termine planen, sondern nur Ad-hoc-Meetings erstellen. Um die volle Power von Microsoft Teams und alle Features nutzen zu können, benötigst du deswegen eine Lizenz von Microsoft Office 365; entweder in der Essentials- oder in der Business-Version. Diese kostet zwischen 4 und 11 Euro und enthält neben Microsoft Teams eine ganze Reihe weiterer Microsoft-Tools.

Skype

Skype ist ein Klassiker unter den Videocall- und Videokonferenzsystemen. Anders als das ebenfalls aus dem Hause Microsoft stammende Microsoft Teams ist das kostenlose Skype eigentlich für den privaten Gebrauch gedacht, lässt sich aber (mit ein paar Einschränkungen und Workarounds) auch im Businessalltag einsetzen. Zwar fehlen einige Features – zum Beispiel ein digitales Whiteboard oder Notiz- und Zeichenwerkzeuge für dein Team –, die wichtigsten Grundfunktionen wie Screen Sharing, Dateiaustausch sowie der Privat- und Gruppenchat sind aber mit an Bord. Skype ist für Meetings mit bis zu 50 Personen ausgelegt, was für kleine Teams mehr als ausreichend sein dürfte. Eines der coolsten Features sind die automatischen Untertitel, die aktuell in rund 10 Sprachen (darunter auch in Deutsch) zur Verfügung stehen. Dabei generiert Skype während des Gesprächs automatisch Untertitel, was sich vor allem für hörbeeinträchtigte User eignet. Ein anderes tolles Feature ist der Translator, der in 1-zu-1-Gesprächen die erzeugten Untertitel auf Wunsch in die Sprache des Gesprächspartners übersetzt. Schade ist, dass dieses Feature aktuell nur für Face-to-Face-Calls und noch nicht für Teammeetings mit mehr als zwei Teilnehmern zur Verfügung steht. Für den Kontakt mit ausländischen Kunden oder Partnern ist das Feature aber ideal. Ein Problem an Skype sind die berühmt-berüchtigten Verbindungsschwierigkeiten, die das Tool in unregelmäßigen Abständen hat. Diesen Vorwurf muss sich der Oldtimer unter den Videocallsystemen leider nach wie vor gefallen lassen. Dafür ist das Tool allerdings vollständig kostenlos zu haben, was die genannten Schwächen ein wenig ausgleicht. Für kleinere Teams mit weniger hohen technischen Ansprüchen ist Skype damit eine ernstzunehmende Alternative zu Zoom und Co.

Zoom

Zoom hat in der Corona-Krise einen unglaublichen Boom erlebt und gilt mittlerweile – trotz anfänglich starker Kritik an möglichen Sicherheitslücken der Software – als der große Gewinner der Krise. Dass der Name „Zoom“ beinahe zum Synonym für Videokonferenzen und -calls geworden ist, ist kein Zufall, immerhin hat das Tool drei nicht von der Hand zu weisende Vorzüge. Erstens: Es ist in der Basisversion kostenlos. Zweitens: Es ist easy to use und legt dir und deinem Team so gut wie keine Steine in den Weg. Drittens: Es hat selbst in der kostenlosen Version die wichtigsten Features und Tools für gelungene Meetings am Start. Das Setup eines Meetings via Zoom ist denkbar einfach: Per Klick startest du einen neuen Meetingraum und lädst anschließend deine Kollegen per E-Mail oder Meeting-Link zur Besprechung ein.Diese können durch Klick auf den Link den Client des Anbieters starten und sofort beitreten. So schnell und einfach das auch geht, einen kleinen Nachteil gibt es leider doch: Alle Teilnehmer benötigen den Zoom-Client, den es kostenlos zum Download gibt, sonst klappt das Meeting nicht. Bist du aber erst mal im Call, kannst du eine ganze Menge anstellen. So hat das System zum Beispiel ein digitales Whiteboard im Gepäck, auf dem du mit deinem Team Skizzen oder Notizen anfertigen kannst. Außerdem könnt ihr euren Bildschirm teilen und so beispielsweise Präsentationen durchführen. In den größeren Preispaketen kannst du außerdem deinen Meetingraum individuell gestalten und Aufzeichnungen deiner Meetings in der Cloud speichern. Eine der großen Stärken von Zoom ist die Anpassbarkeit des Systems. Es lässt sich mit über 280 Drittsystemen wie Marketingtools, CRM-Systemen und anderen Softwarelösungen nahtlos verbinden. Dazu gehören beispielsweise auch Educational-Tools für Lehrer und Schulen, Telehealth-Tools für Ärzte und Krankenhäuser und vieles mehr. So kannst du Zoom an deine Bedürfnisse und deine Branche anpassen. Zoom ist für Meetings mit bis zu 100 Personen (und bis zu 40 Minuten Länge) kostenlos. Längere und größere Meetings kosten dich zwischen 14 und 19 Euro pro Monat, je nach gewähltem Paket. Insgesamt sind mit Zoom digitale Events mit bis zu 1000 Teilnehmern möglich.

Edudip next

Edudip next ist nicht wirklich ein Onlinemeetingtool, sondern läuft eher unter dem Schlagwort Webinarsoftware. Als die etwas andere Art von Videokonferenzsystem erlaubt edudip next Veranstaltungen wie Webinare, Schulungen etc. mit bis zu 1000 Teilnehmern im virtuellen Seminarraum. Für solche Events bringt das Tool die wichtigsten Features wie Präsentationen, Whiteboards und mehr mit. Kleinere Gruppen lassen sich mit edudip next allerdings nur umständlich und mit Workarounds händeln. Hinzu kommt, dass die Webinarsoftware mit 50 bis 250 Euro pro Monat zu den teuren Tools gehört. Für die Durchführung schneller und flexibler Calls ist edudip next also denkbar ungeeignet. Große Events hingegen organisierst und verwaltest du mit diesem Tool ohne Probleme.

ClickMeeting

ClickMeeting stößt ins selbe Horn wie edudip next. Individuell anpassbare Webinarräume, eine umfangreiche Teilnehmerverwaltung sowie schnelle und einfache Einladungen zum Online-Event zeichnen ClickMeeting aus. Anders als bei edudip next ist es mit ClickMeeting nicht ganz so umständlich, auch kleinere Teammeetings aufzusetzen. Der Fokus des Tools liegt aber ebenfalls klar auf Webinaren und Co. mit 30 bis 1000 Teilnehmern. Nett: Webinare lassen sich auf Wunsch sogar live streamen oder mithilfe von automatisierten Erinnerungs- und Dankes-E-Mails in einen Marketingworkflow einpassen. Obwohl ClickMeeting auch für kleinere Teams und Meetings eine gute Alternative ist, dürfte der Preis dafür sorgen, dass man sich dann doch eher bei Zoom und Co. umschaut. Zwischen 26 und 320 Euro pro Monat lässt sich ClickMeeting seine Leistungen kosten.

Hier findest du die wichtigsten Fakten aus unserem Anbieter-Check im Überblick als Download

Der Autor Maximilian Reichlin ist Leiter der Online-Redaktion bei trusted.de. Das Vergleichsportal für Business-Tools ist eines der führenden Informationsmedien für B2B-Software im deutschsprachigen Raum.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

4,1 Mio. Euro für Berliner Cybersecurity-Start-up enclaive

Der 2022 gegründete Berliner Cybersecurity-Anbieter ermöglicht es Unternehmen mit seiner Multi-Cloud-Plattform, sensible Daten und Anwendungen zuverlässig zu schützen, ohne ihren Code, ihre Tools oder ihre Prozesse anpassen zu müssen.

Das auf Cloud-Sicherheit spezialisierte Start-up enclaive hat den Abschluss seiner Seed-Finanzierung bekannt gegeben. Insgesamt fließen 4,1 Mio. Euro in das 2022 gegründete Unternehmen. Als Lead-Investoren treten der Berliner VC Join Capital sowie der Deep-Tech-Investor Amadeus APEX Technology Fund auf. Zudem beteiligte sich der französische Fonds Auriga Cyber Ventures an der Runde.

Schutz für Daten während der Verarbeitung

Hintergrund der Finanzierung ist die wachsende Nachfrage nach Sicherheitslösungen für Multi-Cloud-Umgebungen. Während Daten bei der Übertragung (in transit) und Speicherung (at rest) heute standardmäßig verschlüsselt sind, stellt die Verarbeitung der Daten – die sogenannte „letzte Meile“ – oft noch eine Sicherheitslücke dar. Um Daten zu bearbeiten, müssen diese in der Regel unverschlüsselt im Arbeitsspeicher vorliegen.

Hier setzt enclaive mit seiner Multi-Cloud Platform (eMCP) an. Das Start-up nutzt die Technologie des Confidential Computing, bei der sensible Daten und Anwendungen in hardware-basierten, isolierten Umgebungen (Enklaven) verarbeitet werden. Der technische Ansatz von enclaive zielt darauf ab, diese komplexe Technologie für Unternehmen einfacher nutzbar zu machen. Laut Unternehmensangaben ermöglicht die Plattform den Betrieb von Anwendungen – von Kubernetes-Clustern bis zu KI-Modellen – in solchen geschützten Enklaven, ohne dass der Programmcode oder bestehende Prozesse angepasst werden müssen.

Antwort auf regulatorische Hürden

Die Technologie adressiert ein zentrales Problem europäischer Unternehmen: Die Nutzung US-amerikanischer Cloud-Infrastrukturen bei gleichzeitiger Einhaltung strenger EU-Datenschutzvorgaben.

Ion Hauer, Principal bei APEX Ventures, sieht in der Technologie daher auch eine geopolitische Relevanz: „Gesetzliche Vorgaben wie der US Cloud Act ermächtigen US-amerikanische Behörden dazu, die Herausgabe von Daten unabhängig vom Standort des Servers zu fordern. Confidential Computing ist die technische Antwort auf diese politische Anforderung: Auch wenn die Daten eingefordert werden, bleiben sie verschlossen.“

Kapital für Expansion und Produktentwicklung

Das frische Kapital soll laut CEO und Mitgründer Andreas Walbrodt primär in drei Bereiche fließen:

- Produktentwicklung: Erweiterung des Funktionsumfangs der Plattform.

- Teamaufbau: Insbesondere in den Bereichen Engineering und Operations soll das aktuell 20-köpfige Team wachsen.

- Vertrieb: Beschleunigung der Marketingaktivitäten und Vorantreiben der Internationalisierung.

Mitgründer und CTO Prof. Sebastian Gajek betont den Fokus auf eine schnelle Implementierung: „Wir haben die Software-Ebene entwickelt, mit der sich diese Technologie binnen weniger Tage – und nicht erst nach Monaten – implementieren lässt.“

Das Unternehmen positioniert sich damit in einem Markt, der durch die zunehmende Verbreitung von KI-Anwendungen und die damit verbundene Notwendigkeit, sensible Trainingsdaten in der Cloud zu schützen, stark an Dynamik gewinnt.

Zweistelliges Mio.-Investment: Dresdner E-Motor-Pionier Additive Drives zündet nächste Wachstumsstufe

Das Dresdner Tech-Unternehmen Additive Drives hat sich frisches Kapital in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe gesichert, um seine weltweit führende 3D-Druck-Technologie für Elektromotoren global auszurollen.

Vom Start-up zum Technologieführer

Hinter dem Erfolg steckt eine rasante Entwicklung „Made in Saxony“: 2020 von Philipp Arnold, Axel Helm und Dr. Jakob Jung gegründet, hat sich Additive Drives innerhalb weniger Jahre zu einem profitablen Technologieführer entwickelt. Mit inzwischen über 70 Mitarbeitenden am Standort Dresden fertigt das Unternehmen Elektromotoren, die durch additive Fertigungsverfahren (3D-Druck) Leistungsdaten erreichen, die mit konventionellen Methoden physikalisch kaum möglich wären.

Durch das patentierte Design, etwa bei 3D-gedruckten Kupferwicklungen, erzielen die Motoren eine Energieeffizienz von bis zu 98 Prozent. Damit übertreffen die Dresdner den höchsten Industriestandard (IE5) deutlich und erreichen effektiv das Niveau der Klasse IE7. Ein entscheidender Hebel für den Klimaschutz, da Elektromotoren weltweit für rund 53 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich sind.

Unabhängigkeit von Seltenen Erden

Ein strategischer Wettbewerbsvorteil der Technologie ist der Verzicht auf kritische Rohstoffe. Die Motoren können ohne Seltene Erden gefertigt werden, was die Abhängigkeit von geopolitisch unsicheren Lieferketten eliminiert – ein wichtiges Argument für die industrielle Souveränität Europas. Zu den Kunden, die diese Technologie bereits nutzen, zählen globale Schwergewichte wie Amazon, Airbus, Audi, BMW und Schaeffler.

Profitabilität und schnelle Skalierung

Im Gegensatz zu vielen jungen DeepTechs wirtschaftet das Gründer-Trio bereits hochprofitabel. In einem aktuellen deutschen Finanzranking belegte Additive Drives Platz 7 unter 8.000 analysierten Firmen. Ein Schlüssel dazu ist die Geschwindigkeit: Prototypen können in Dresden innerhalb von nur 21 Tagen gefertigt werden, was die Entwicklungszyklen in der Industrie massiv verkürzt.

„Wir sind schon früh Cashflow-positiv gewesen“, erklärt Philipp Arnold, CFO und Mitgründer. „Mit Nordic Alpha Partners haben wir nun einen operativen Partner an der Seite, der über das nötige Rüstzeug verfügt, um unser Wachstum global massiv zu beschleunigen und neue Märkte zu erschließen.“

Investoren sehen europäisches Leuchtturm-Projekt

Auch die Investorenseite hebt die operative Exzellenz hervor. „Es ist selten, ein Gründerteam zu sehen, das technologisch so bahnbrechend ist und gleichzeitig weniger als fünf Jahre nach dem Start eine so starke finanzielle Performance liefert“, kommentiert Nikolaj Magne Larsen, Partner bei Nordic Alpha Partners.

Arno Held, Managing Partner beim ersten Investor AM Ventures, sieht in Additive Drives ein „Musterbeispiel für die Innovationskraft des deutschen Mittelstands“. Mit dem Einstieg des neuen Partners sei der Weg frei, um aus dem Dresdner Unternehmen einen europäischen Champion für nachhaltige Antriebe zu formen.

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

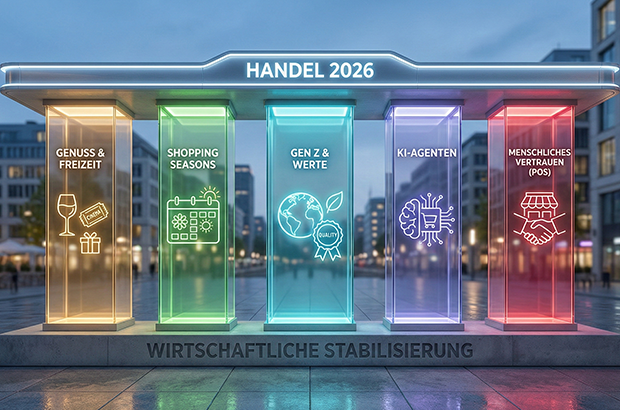

Der hybride Marktplatz: Worauf sich der Handel 2026 einstellen muss

Nach Sparzwang und Konsumflaute im Jahr 2025. Was sind die zentralen Themen, die den Handel 2026 prägen werden? Eine Einschätzung von Retail-Expertin Sandra Meurer.

2025 war ein einschneidendes Jahr für den Handel: Sparzwang und Konsumflaute setzten sich fort (GfK Konsumklimaindex), die Preissensitivität zog sogar weiter an. Gleichzeitig wurde künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor fürs Shopping (BCG). Und Social Commerce legte als Absatzkanal einen rasanten Aufstieg hin: Deutschlandweit wurden 2025 rund 7,1 Milliarden US-Dollar mittels dieses Online-Einzelhandelsmodells umgesetzt.

Soweit der Blick zurück - was sind die zentralen Themen und Trends, die den Handel im Jahr 2026 prägen werden?

1. 2026 ist Schluss mit Sparen

Nach zwei Jahren Zurückhaltung wächst in Deutschland die Ermüdung vom dauerhaften Sparmodus. 2026 steigt die Bereitschaft, wieder mehr Geld für Genuss und Freizeit auszugeben. Der Trend zum „Little Treat“ kehrt zurück: kleine, bewusste Ausgaben wie Kino- oder Restaurantbesuche gewinnen an Bedeutung. Während große Anschaffungen weiterhin von der wirtschaftlichen Lage abhängen, rücken Genuss und Freizeit klar stärker in den Fokus.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage unter über 2.000 Verbraucher*innen zeigt: 29 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2026 mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben, ein Viertel plant höhere Ausgaben für Freizeitaktivitäten und jede(r) Fünfte für Genussmittel.

2. Shopping-Seasons sind im Wandel

Konsum findet immer seltener spontan statt und wird zunehmend anlassgebunden. Kund*innen kaufen häufiger im Kontext von Seasons. Händler*innen reagieren darauf, indem sie klassische Ereignisse wie Ostern, Halloween oder große Sportevents nicht mehr als punktuelle Highlights, sondern als mehrwöchige Shopping-Seasons inszenieren. Ziel ist es, Kaufanreize über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, Umsätze zu entzerren und nachhaltigere Nachfragezyklen zu schaffen. Shopping-Seasons werden damit zu strategischen Umsatztreibern statt kurzfristiger Promotion-Maßnahmen.

3. Die Gen Z führt eine Retail-Revolution an

Indie-Retail wächst 2026 – maßgeblich getragen von der Gen Z. Entgegen ihrem früheren Image als preis- und onlineorientierte Generation setzt sie zunehmend auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produktionsbedingungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Gen Z bereit, für diese Werte mehr auszugeben und zeigt damit, dass wertebasierter Konsum auch unter Druck Bestand hat.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage zeigt: Für 59 % der Gen Z ist Qualität das wichtigste Kaufkriterium (Preis: 55 %). 41 % zahlen mehr für faire Produkte, 38 % für nachhaltige Materialien. Entsprechend stiegen in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Ausgaben der Gen Z für nachhaltige oder faire Produkte bei 25 % (Ø gesamt: 17 %) und für hochwertige Produkte bei 32 % (Ø gesamt: 19 %).

4. Kaum Shopping ohne KI

2026 wird der Handel zunehmend von autonomen KI-Agenten geprägt, die nicht nur beraten, sondern komplette Einkaufsprozesse übernehmen – vom Produktvergleich bis zur Bezahlung. Konsument*innen lagern vor allem Routinekäufe an persönliche Shopping-Agenten aus, die Bedürfnisse antizipieren, Preise überwachen und Alternativen vorschlagen. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht mehr primär durch Werbung, sondern durch Datenqualität. Nur Marken mit klar strukturierten Produktinformationen, konsistenten Bildern und präzisen Nutzenargumenten werden von diesen Systemen überhaupt berücksichtigt. Wer das beherrscht, verkauft 2026 nicht nur häufiger, sondern auch automatisierter.

5. Und trotzdem: Am Point of Sale wird weiterhin dem Menschen vertraut

2026 gewinnt Vertrauen im Handel wieder deutlich an Bedeutung – und wird zunehmend an Menschen gebunden. Zum Vorteil der unabhängigen Händler:innen. Konsument*innen sind überfordert von KI-generiertem Content auf Social Media und einer wachsenden Zahl kaum unterscheidbarer Dropshipping-Angebote im E-Commerce. In diesem Umfeld profitieren Indie-Händler*innen besonders. Sie bieten Nähe, persönliche Beratung und nachvollziehbare Produktherkünfte. Der direkte Kontakt, echte Expertise und Transparenz werden wieder zu klaren Vertrauensankern. Indie-Retail wird damit zu einem Gegenpol zur Anonymisierung des digitalen Handels.

Die Autorin Sandra Meurer ist Retail-Expertin bei Faire, einem globalen Online-Großhandelsmarktplatz für unabhängige Händler*innen und Brands.

5 Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Gründerzeit massiv erleichtert

Die ersten Monate einer Gründung sind geprägt von Tempo, Entscheidungen und vielen kleinen Ausgaben, die sich schnell summieren. Sie bauen Strukturen auf, testen Ideen am Markt und investieren oft gleichzeitig in Tools, Dienstleistungen und erste Kundenkontakte. Genau in dieser Phase zählt vor allem eins: finanzielle Beweglichkeit, ohne Chaos in der Buchhaltung zu erzeugen.

Viele Gründer starten zunächst mit privaten Zahlungsmitteln, weil es unkompliziert wirkt. Doch sobald mehrere geschäftliche Ausgaben parallel laufen, entstehen unnötige Reibungsverluste – fehlende Übersicht, gemischte Belege und zusätzlicher Aufwand beim Monatsabschluss.

Eine Firmenkreditkarte ist in dieser Situation weit mehr als ein Zahlungsmittel. Sie wird zu einem praktischen Werkzeug, um Ausgaben sauber zu steuern, Liquidität flexibel zu halten und den Geschäftsalltag deutlich einfacher zu organisieren. Vor allem in typischen Startup-Momenten zeigt sich, wie stark sie den Gründeralltag entlasten kann.

Im Folgenden sehen Sie fünf konkrete Situationen, in denen eine Firmenkreditkarte Ihre Gründerzeit spürbar erleichtert – klar, praxisnah und direkt an den Herausforderungen orientiert, die junge Unternehmen wirklich erleben.

Situation 1: Wenn spontane Ausgaben plötzlich notwendig werden

In der Gründungsphase läuft selten alles nach Plan – dafür aber oft schneller als erwartet. Neue Anforderungen entstehen spontan: ein wichtiges Software-Upgrade, kurzfristig benötigte Hardware oder eine bezahlte Branchenplattform, die Ihnen Sichtbarkeit bringt.

Gerade in solchen Momenten ist es hilfreich, wenn Sie sofort handlungsfähig bleiben. Eine Firmenkreditkarte sorgt dafür, dass Sie notwendige Investitionen direkt tätigen können, ohne erst private Konten zu nutzen oder Geld zwischen verschiedenen Zahlungswegen zu verschieben.

Besonders typisch sind Ausgaben wie:

● Business-Software und digitale Tools

● Werbebudget für erste Kampagnen

● Geschäftsreisen oder kurzfristige Termine

● laufende Abo-Kosten für Plattformen und Services

Mit einer Firmenkreditkarte entsteht hier ein klarer Vorteil: Sie behalten Tempo, ohne den Überblick zu verlieren. Gleichzeitig können Sie viele Zahlungen bündeln und später strukturiert abrechnen.

Auch psychologisch bringt das Entlastung – Sie trennen gedanklich früher zwischen „privat“ und „unternehmerisch“. Das hilft, Entscheidungen sachlicher zu treffen und die Firma von Beginn an professionell aufzubauen.

Diese Flexibilität ist besonders wertvoll, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen und Sie nicht jedes Mal über Zahlungsprozesse nachdenken möchten.

Im nächsten Schritt wird es noch entscheidender: Denn sobald sich geschäftliche und private Ausgaben vermischen, wird die Buchhaltung schnell unnötig kompliziert.

Situation 2: Wenn klare Trennung von Business- und Privatkosten zählt

Am Anfang wirkt es oft praktisch, geschäftliche Ausgaben einfach mit dem privaten Konto oder der eigenen Kreditkarte zu bezahlen. Doch bereits nach wenigen Wochen entsteht daraus ein typisches Gründerproblem: Belege, Abbuchungen und Kosten lassen sich nur noch schwer sauber zuordnen.

Spätestens beim ersten Austausch mit dem Steuerberater oder bei der Vorbereitung auf die Umsatzsteuervoranmeldung wird klar: Struktur ist kein Nice-to-have, sondern eine echte Entlastung im Alltag.

Mit einer Firmenkreditkarte schaffen Sie von Beginn an eine klare Linie:

● alle Business-Ausgaben laufen über ein separates Zahlungsmittel

● private Käufe bleiben vollständig außen vor

● Transaktionen sind nachvollziehbar dokumentiert

● Abrechnungen werden deutlich einfacher

Gerade für junge Unternehmen lohnt sich dieser Schritt früh, weil Sie damit eine professionelle Basis schaffen – auch gegenüber Investoren, Partnern oder Banken.

Ein zusätzlicher Vorteil: Viele Anbieter ermöglichen den Export von Zahlungsdaten, was die Buchhaltung und spätere Auswertung vereinfacht. Mit der richtigen Trennung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern vermeiden auch typische Fehler, die später teuer werden können.

Sobald Sie nicht mehr allein arbeiten, sondern mit Freelancern oder kleinen Teams wachsen, spielt die Firmenkreditkarte eine weitere wichtige Rolle – besonders bei gemeinsamen Ausgaben und kontrollierter Zahlungsfreigabe.

Situation 3: Wenn Teams, Mitarbeiter oder Freelancer bezahlt werden müssen

Sobald ein Startup wächst, verändern sich nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Zahlungsprozesse. Vielleicht arbeiten Sie mit Freelancern, beauftragen Agenturen oder stellen die ersten Mitarbeitenden ein. Damit steigen auch die Anforderungen an klare Zuständigkeiten und saubere Ausgabenkontrolle.

Eine Firmenkreditkarte erleichtert genau diesen Schritt, weil Sie Ausgaben besser delegieren können, ohne die Kontrolle zu verlieren. Viele Gründer stehen irgendwann vor der Herausforderung, dass nicht mehr jede Rechnung über den eigenen Laptop laufen kann.

Typische Beispiele aus dem Alltag:

● ein Freelancer bucht ein benötigtes Tool

● ein Teammitglied organisiert Reisekosten

● Marketing-Ausgaben sollen flexibel erfolgen

● kleinere Anschaffungen müssen schnell erledigt werden

Mit Firmenkreditkarten lassen sich dafür oft individuelle Karten oder virtuelle Zahlungsoptionen einrichten. Sie können Ausgabenlimits setzen, Kategorien definieren und behalten jederzeit Transparenz darüber, was im Unternehmen passiert. Weitere Informationen und Vorteile zu Firmenkreditkarten finden Sie auf Finalarm.

Das bringt zwei klare Vorteile:

● Ihre Prozesse werden skalierbar, ohne unnötige Bürokratie

● Ihr Team kann effizient arbeiten, ohne ständig Rückfragen zu Zahlungen stellen zu müssen

Gleichzeitig signalisiert diese Struktur Professionalität – intern wie extern. Denn ein Unternehmen, das Zahlungsströme sauber organisiert, wirkt stabiler und besser vorbereitet auf Wachstum.

Gerade in der frühen Phase hilft das, Vertrauen aufzubauen und den Alltag zu entlasten.

Situation 4: Wenn Sicherheit bei Zahlungen wichtiger wird

Mit zunehmender Geschäftstätigkeit steigt auch die Zahl digitaler Transaktionen. Sie bezahlen Software-Abos, buchen Dienstleistungen online oder wickeln internationale Zahlungen ab. Genau hier wird ein Thema schnell zentral: Sicherheit.

Gerade Startups sind in der Anfangsphase oft stark auf digitale Prozesse angewiesen, haben aber noch keine ausgereiften Schutzsysteme. Gleichzeitig entstehen Risiken durch Betrugsversuche, unautorisierte Abbuchungen oder unsichere Zahlungsumgebungen.

Eine Firmenkreditkarte bietet in vielen Fällen zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die über klassische Kontozahlungen hinausgehen:

● Echtzeit-Benachrichtigungen bei Transaktionen

● Sperrfunktionen bei verdächtigen Aktivitäten

● bessere Nachverfolgbarkeit bei Fehlbuchungen

● teilweise integrierte Versicherungsleistungen

Damit schützen Sie nicht nur Ihr Budget, sondern auch Ihre operative Stabilität. Denn finanzielle Zwischenfälle kosten in der frühen Phase vor allem eins: Zeit, Fokus und Vertrauen.

So entsteht ein ganzheitlicher Ansatz: Digitale Zahlungsprozesse sind geschützt, und auch die Infrastruktur des Unternehmens bleibt sicher.

Situation 5: Wenn Gründer von Zusatzleistungen profitieren möchten

In der Startup-Welt geht es nicht nur um das Bezahlen von Ausgaben, sondern auch um sinnvolle Vorteile, die Prozesse erleichtern und Wachstum unterstützen. Genau hier bieten viele Firmenkreditkarten zusätzliche Leistungen, die gerade in der Gründerzeit spürbar helfen können.

Je nach Anbieter profitieren Sie zum Beispiel von:

● Reiseversicherungen bei geschäftlichen Terminen

● Cashback- oder Bonusprogrammen für regelmäßige Ausgaben

● verlängerten Zahlungszielen zur Liquiditätssteuerung

● besseren Konditionen bei internationalen Transaktionen

Vor allem wenn Sie viel unterwegs sind – etwa für Pitch-Events, Messen oder Kundentermine – entsteht schnell ein echter Mehrwert. Diese Extras wirken oft im Hintergrund, entlasten aber den Alltag und sorgen für zusätzliche Stabilität.

Wichtig ist dabei, dass Sie Angebote nicht nur nach Prestige auswählen, sondern nach echtem Nutzen: Welche Leistungen passen zu Ihrer Phase und zu Ihren typischen Ausgaben?

So treffen Sie Entscheidungen nicht nur schnell, sondern auch fundiert – ein wichtiger Faktor in einer Phase, in der jede finanzielle Struktur langfristige Wirkung hat.

Firmenkreditkarten als Wachstumshelfer statt Luxus

Eine Firmenkreditkarte ist in der Gründerzeit kein Statussymbol, sondern ein praktisches Werkzeug. Sie hilft Ihnen, spontan handlungsfähig zu bleiben, Ausgaben sauber zu trennen, Teams effizient zu organisieren, Zahlungen sicher abzuwickeln und von sinnvollen Zusatzleistungen zu profitieren.

Gerade in den ersten Monaten gilt: Je klarer die finanzielle Struktur, desto mehr Raum bleibt für das Wesentliche – Wachstum, Kunden und Strategie.

Maritime Logistik trifft Space-Tech: SEAL Robotics schließt Pre-Seed-Runde über 2,1 Mio. Dollar ab

Das 2025 von Marie-Elisabeth Makohl und Dr. Daniel Leidner in Garching bei München gegründete DeepTech-Start-up SEAL Robotics entwickelt robotische Systeme zur Automatisierung sicherheitskritischer und bislang manuell ausgeführter Prozesse im Containerumschlag von Schiffen und Zügen.

Obwohl der Containerverkehr das Rückgrat des Welthandels bildet, basieren entscheidende Prozesse an den Terminals weiterhin auf gefährlicher Handarbeit. Terminals weltweit stehen unter Druck, ihre Abläufe planbarer und effizienter zu gestalten, während gleichzeitig ein akuter Fachkräftemangel in operativen Schlüsselrollen herrscht.

Konkret adressiert SEAL Robotics zwei spezifische, sicherheitskritische Vorgänge. Da ist zum einen das sogenannte Twistlock-Handling, bei dem Container an Bord von Schiffen direkt an der Kaikante manuell gesichert und entsichert werden. Diese Tätigkeit erfolgt oft unter hohem Zeitdruck sowie schwierigen Wetterbedingungen und ist körperlich enorm belastend. Ebenso im Fokus steht das „Pin-Handling“ zur Sicherung von Containern auf Eisenbahnwaggons. Hierbei sind die Beschäftigten gezwungen, sich entlang der teils mehrere hundert Meter langen Züge zu bewegen, während über ihren Köpfen die Krananlagen laufen.

Die Lösung: Robotik für definierte Prozesse

Der Ansatz von SEAL Robotics besteht darin, diese klar umrissenen Arbeitsschritte durch robotische Systeme zu automatisieren. Ziel ist es nicht nur, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und Personal zu entlasten, sondern die Terminalabläufe gegenüber dem steigenden Leistungsdruck zu stabilisieren. Die entwickelten Systeme sind sowohl für Seehäfen als auch für Inlandterminals im Bahn- und Binnenverkehr konzipiert.

Die Gründer: Von der Hohen See und der Raumfahrt

Hinter SEAL Robotics steht ein Gründerduo, das technologische Exzellenz mit operativer Erfahrung verknüpft. CEO Marie-Elisabeth Makohl, eine Robotikerin der Technischen Universität München, entwickelte die Vision für das Unternehmen aus eigener Anschauung. Während Fahrten auf Containerschiffen im Nordatlantik und dem Europäischen Nordmeer erlebte sie die körperliche Härte und den Zeitdruck der manuellen Containersicherung hautnah mit. Diese Praxiserfahrung überzeugte sie davon, dass Robotik genau an diesen kritischen Schnittstellen den größten Nutzen für die Belegschaft und den Betriebsablauf stiftet.

Ihr zur Seite steht CTO Dr. Daniel Leidner, der eine tiefe technische Expertise aus 15 Jahren Weltraumrobotik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einbringt. Leidner ist spezialisiert auf die Entwicklung von Systemen, die auch unter schwierigen Umweltbedingungen fehlerfrei funktionieren und sicher fernbedient werden können – Prinzipien, die er nun direkt auf die Anforderungen von Logistikterminals überträgt. Gemeinsam nutzen sie den heutigen Reifegrad von KI und Robotik, um Prozesse wie das Twistlock- und Pin-Handling, die sich über Jahrzehnte kaum verändert haben, zu modernisieren.

Investoren und Ausblick

Jetzt haben die Münchner den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Mio. Euro) bekannt gegeben. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Creator Fund, einem auf universitäre Ausgründungen spezialisierten Investor. Das Konsortium umfasst zudem:

- Auxxo Female Catalyst Fund: Ein Co-Investmentfonds mit Fokus auf Gründerinnen.

- anuary Ventures: Ein US-Fonds, der frühphasig in die Digitalisierung traditioneller Industrien investiert.

- Marvelous: Ein DeepTech-Fonds für industrielle Transformation.

- Stefan Tietze: Serial Entrepreneur und Business Angel.

Mit dem frischen Kapital plant das Start-up, laufende Pilotprojekte in Nordeuropa und Südostasien auszubauen. In den kommenden zwölf Monaten liegt der Fokus auf der Skalierung der Systeme in realen Terminalumgebungen sowie der Erweiterung der Engineering- und Operations-Teams am Standort München.

Businesserfolg in der digitalen Welt

Im StartingUp-Interview: Porträt- und Reportagefotograf Frank Lübke. Warum Business-Fotografie das Herzstück moderner Markenführung ist.

Die fortschreitende Digitalisierung hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir kommunizieren, sondern auch, wie wir verkaufen. In diesem Kontext rückt ein Werkzeug in den Fokus, das lange Zeit unterschätzt wurde: die professionelle Business-Fotografie.

Darüber sprechen wir mit dem auf Business-Fotografie spezialisierten Fotografen Frank Lübke, der in namhaften Magazinen wie Stern, Focus und anderen nationalen und internationalen Magazinen publiziert.

Herr Lübke, Sie sind international als Fotograf für namhafte Unternehmen und Magazine tätig. Wenn man Ihr Portfolio betrachtet, erkennt man eine klare Handschrift. Welchen Rat geben Sie Unternehmer*innen, die den Wert von professionellen Bildern noch immer als rein dekorativ betrachten?

Mein dringender Rat lautet: Unterschätzt nicht die Macht qualitativ hochwertiger Bilder, besonders im Verkaufsbereich! Früher wurde die Corporate- und Business-Fotografie oft als zweitrangig wahrgenommen – ein nettes Extra, wenn noch Budget übrig war. Diese Einschätzung ist heute gefährlich. Starke Bilder sind der Motor für den Verkaufserfolg. Es geht darum, das volle Potenzial professioneller Business-Fotografie zu nutzen, um in einem übersättigten Markt überhaupt noch sichtbar zu sein.

Sie sprechen die Sichtbarkeit an. Inwiefern hat die Digitalisierung die Spielregeln für die visuelle Kommunikation verändert?

Die fortschreitende Digitalisierung hat die Methoden der Geschäftsführung und Vermarktung grundlegend reformiert. Es ist heute unumstritten, dass exzellente Aufnahmen eine Schlüsselrolle für den Erfolg im Vertrieb spielen. In einer Gesellschaft, die von schnellen Medien geprägt ist, haben wir keine Zeit mehr für lange Erklärungen. Bilder besitzen die Fähigkeit, die Identität eines Unternehmens präzise abzubilden – und das in Bruchteilen von Sekunden.

Das bedeutet, das Bild ist oft der erste echte Kontaktpunkt zwischen Kund*in und Marke?

Exakt. Die Aufnahmen dienen als entscheidender Berührungspunkt, über den Interessenten eine erste Vorstellung gewinnen. Da im Netz oft der erste Moment über das Kundeninteresse entscheidet, bildet professionelles Bildmaterial häufig die Grenze zwischen Ablehnung und einem erfolgreichen Abschluss. Wer hier spart, verliert den Kunden, bevor das erste Wort gewechselt wurde

Beispiele von Frank Lübkes Business-Fotografie

Co-reactive: 6.5 Mio. € Seed-Finanzierung für CO2-negative Baustofftechnologie

Das 2024 gegründete Düsseldorfer ClimateTech Start-up Co-reactive entwickelt eine Technologie, die CO₂ kontinuierlich mineralisiert und Emissionen in leistungsfähige CO₂-negative Zementersatzstoffe verwandelt.

Das 2024 gegründete ClimateTech Start-up Co-reactive aus NRW hat eine Seed-Finanzierungsrunde über insgesamt 6,5 Mio. € abgeschlossen. Mit dem Kapital soll die CO₂-Mineralisierungstechnologie des Unternehmens, die CO₂ nutzbar macht und nachhaltig als performante Baustoffe bindet, vom Prototyp zur industriellen Anwendung skaliert werden.

Die Runde wird vom HTGF angeführt. Darüber hinaus investieren NRW.Bank, HBG Ventures, AFI Ventures (der Frühphasen Impact Arm von Ventech), Evercurious VC sowie ein Netzwerk erfahrener Climate Tech Business Angels. Weitere Unterstützung erfährt das Unternehmen durch Förderungen wie der Bundesförderung Industrie und Klima (BIK) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE).

+++ Zum Weiterlesen: die Co-reactive-Gründer waren unsere StartingUp „Gründer der Woche“ – hier geht’s zum Beitrag +++

Co-reactive hat einen kontinuierlichen Prozess entwickelt, der CO₂ gemeinsam mit natürlichen Mineralien wie beispielsweise Olivin oder metallurgischen Schlacken (EAF & BOF) in CO₂-negative Supplementary Cementitious Materials (SCMs) umwandelt. Die Materialien ermöglichen eine signifikante Verringerung des Klinkeranteils in Zement und Baustoffen – und damit eine deutliche Reduktion ihres CO₂-Fußabdrucks. Gleichzeitig tragen sie zur Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit von Baustoffen bei. Die Lösung ist als Drop-in-Technologie konzipiert und lässt sich problemlos in bestehende Produktionsprozesse integrieren.

Damit adressiert Co-reactive zwei zentrale Herausforderungen der Branche:

- Hohe Emissionen: Die Zementproduktion verursacht rund acht Prozent der globalen CO₂-Emissionen. Mit steigender CO₂-Bepreisung drohen sich die Herstellungskosten in der kommenden Dekade zu verdoppeln.

- Rohstoffmangel: Klassische Zementersatzstoffe wie Flugasche und Hüttensand werden durch den Kohleausstieg und die Transformation der Stahlindustrie zunehmend knapp.

Mit der Seed-Finanzierung skaliert Co-reactive seinen derzeitigen Labor- und Pilotbetrieb zunächst in Q2 2026 auf eine durchgängig betriebene Demonstrationsanlage mit rund 1.000t Kapazität pro Jahr. Parallel bereitet das Unternehmen gemeinsam mit Industriepartnern First-of-a-Kind-Anlagen im Zehntausend-Tonnen-Maßstab vor, die ab 2027 biogene oder prozessbedingte CO₂-Ströme in der Zement- und Stahlindustrie vor Ort mineralisieren sollen.

„Förderung und Wissenschaft sind die Basis – echte Transformation entsteht erst durch unternehmerisches Handeln. Mit den richtigen Mitgründern und einem interdisziplinären Team bringen wir CO₂-Mineralisierung aus dem Labor in den industriellen Dauerbetrieb. Die Unterstützung unserer Finanzierungspartner mit dem HTGF als Lead Investor gibt uns die Schlagkraft, den Funktionsbeweis mit einer 1.000-t-Demonstrationsanlage zu liefern und die Skalierung gemeinsam mit der Industrie vorzubereiten. Wir bauen eine Lösung auf, die heute dringend gebraucht wird, damit sie morgen im industriellen Maßstab wirken kann“, so Dr.-Ing. Andreas Bremen, Mitgründer und CEO von Co-reactive.

Anna Stetter, Investment Manager, HTGF, betont: „Die Bauindustrie steht vor einem Wendepunkt: Klassische Zementersatzstoffe wie Hüttensand und Flugasche werden durch die Dekarbonisierung knapp und teuer – die Preise für Flugasche haben sich in den letzten zwei Jahren teilweise vervierfacht. Co-reactive bietet eine skalierbare Alternative, die nicht nur CO₂-negativ ist, sondern sich als Drop-in-Lösung in bestehende Prozesse integrieren lässt. Mit starken Unit Economics und einem erfahrenen Team aus Mineralisierungs- und Anlagenbauexperten hat Co-reactive das Potenzial, die Branche nachhaltig zu verändern.“

„Wir brauchen Kundenfeedback – aber bitte nicht so, dass es uns ausbremst!“

Wie Kundenfeedback – richtig eingeholt und aufgesetzt – für Start-ups zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz wird.

In Start-ups gibt es einen besonderen Takt. Entscheidungen werden oft zwischen zwei Meetings getroffen, Produktanpassungen noch am selben Tag live geschaltet und neue Ideen lieber ausprobiert als endlos diskutiert. Viele beschreiben das sogar als Überlebensstrategie. Feedback von Kunden und Mitarbeitern klingt dabei oft wie ein notwendiges Übel: wichtig, aber zeitaufwendig. Viele Gründerinnen und Gründer haben deshalb eine Sorge: „Wenn wir jetzt anfangen, systematisch Kundenfeedback einzuholen, verlieren wir Tempo.“

Ein Gastbeitrag von Dennis Wegner, Gründer und Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit tausenden Unternehmen zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Kundenfeedback lässt sich oft innerhalb von zwei Wochen einholen und auswerten. Und richtig aufgesetzt, wird es zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz.

Ohne Feedback treffen Start-ups Entscheidungen auf Basis von Annahmen. Und Annahmen sind in frühen Wachstumsphasen besonders riskant: Man skaliert Funktionen, Prozesse oder Marketingbotschaften, ohne wirklich zu wissen, ob sie beim Kunden ankommen. Diese Logik ist beispielsweise besonders kritisch in der frühen Produktentwicklung. In der MVP-Phase entscheiden wenige Stellschrauben darüber, ob ein Produkt später relevant ist oder nicht.

Wie Struktur Tempo bringt statt es zu bremsen

Der entscheidende Hebel ist Struktur. Nicht mehr Feedback, sondern das richtige Feedback: ein klares Ziel, eine klar definierte Zielgruppe und präzise formulierte Fragen. Wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich Feedback gezielt einsetzen, um schneller zu einer Entscheidung zu kommen.

Ein Beispiel: Statt eine breite Zufriedenheitsumfrage zu starten, sollte die zentrale Frage etwa lauten:

„Was hat Sie fast davon abgehalten, unser Produkt zu kaufen?“

Diese eine Frage liefert oft mehr Entscheidungsrelevanz als 20 Fragen mit festgelegten Antwortstufen. Sie spart Zeit, weil sie den Fokus schärft. Teams diskutieren dann nicht mehr abstrakt über Meinungen, sondern über konkrete, wiederkehrende Muster.

Struktur reduziert also Komplexität. Und weniger Komplexität bedeutet: mehr Geschwindigkeit.

Welche Feedbacks Start-ups wirklich brauchen

Nachfolgend vier Bereiche, die für junge Unternehmen besonders wertvoll sind:

1. Kauf- und Absprunggründe

Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen euch? Diese Erkenntnisse sind Goldwert für Produkt, Pricing und Marketing.

2. Onboarding-Erfahrungen

Wo hakt es in den ersten Tagen? Alles, was hier unklar bleibt, kostet später Zeit und Nerven.

3. Nicht genutzte Features

Was ihr entwickelt habt, aber nicht genutzt wird, bindet Ressourcen ohne Mehrwert zu schaffen.

4. Erwartungen vs. Realität

Wo klaffen Marketingversprechen und tatsächliche Nutzung auseinander? Genau hier entstehen Enttäuschung.

Wichtig dabei: Quantitative Bewertungen liefern Hinweise, aber die offenen Antworten liefern die Erklärung. Sie zeigen, warum etwas funktioniert oder scheitert.

Warum Skalierung ohne Feedback teuer wird

Viele Start-ups wachsen erst und fragen später nach Feedback. Das ist ein gefährlicher Fehler. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto teurer werden falsche Entscheidungen. Ein schlecht erklärtes Feature mag bei 50 Kunden kaum auffallen. Bei 5.000 Kunden explodieren Supportanfragen. Bei 50.000 Kunden wird daraus ein massives Kostenproblem.

Ohne strukturiertes Feedback wird oft an Symptomen gearbeitet statt an Ursachen. Teams optimieren Prozesse und bauen neue Features, ohne zu wissen, ob sie damit das eigentliche Problem lösen. Feedback wirkt hier wie ein Frühwarnsystem. Es zeigt Schwachstellen, bevor sie teuer werden. Und es ermöglicht Kurskorrekturen, solange sie noch wenig Aufwand verursachen.

Feedback als Entscheidungsbeschleuniger

Der größte Denkfehler ist, Feedback als Diskussionsgrundlage zu sehen. Richtig eingesetzt ist es eine Entscheidungshilfe. Wenn klare Fragen gestellt werden, entstehen klare Antworten. Wenn Antworten systematisch ausgewertet werden, entstehen Muster. Und Muster schaffen Sicherheit.

Start-ups, die Feedback ernst nehmen, entscheiden nicht langsamer. Sie entscheiden besser. Und oft schneller, weil sie weniger raten müssen.

Mein Rat an Gründerinnen und Gründer

Habt keine Angst vor Feedback. Habt Angst vor Entscheidungen ohne Feedback. Startet klein. Stellt eine einzige Frage, deren Antwort ihr wirklich braucht. Hört genau hin auch wenn es unbequem ist. Und setzt das Gelernte konsequent um. Dann wird Kundenfeedback nicht zur Bremse, sondern zum Motor für Wachstum.

Der Autor Dennis Wegner ist Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

E-Commerce Berlin Expo 2026 – das sind die Highlights

Das Programm für die 10. Jubiläumsausgabe der E-Commerce Berlin Expo, einer Fachmesse und Konferenz für die B2B-E-Commerce-Branche am 17. und 18. Februar in Berlin, steht. Mehr Infos dazu hier.

Die E-Commerce Berlin Expo, eine der führenden Veranstaltungen der E-Commerce-Branche in Europa, bereitet sich anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums auf ihre bislang größte Ausgabe vor. Der prestigeträchtige neue Veranstaltungsort, die Messe Berlin, ebnet den Weg für eine noch größere Besucherzahl mit mehr als 14.000 erwarteten Teilnehmenden.

Die Teilnehmenden können sich außerdem auf 300 Dienstleister freuen, die ihre einzigartigen Branchenlösungen präsentieren, sowie auf ein umfangreiches Konferenzprogramm auf Deutsch und Englisch mit führenden E-Commerce-Expert:innen aus der DACH-Region und darüber hinaus. Das diesjährige Programm behandelt vielfältige Themen, darunter auch E-Commerce im Zeitalter der KI, bewährte Markenstrategien, Insights aus dem chinesischen Onlinehandel und die Zukunft der Branche.

Globale Marken an Bord

Mehr als 150 Branchenexpert:innen präsentieren Vorträge und 50 Workshops auf vier Vortragsbühnen und in vier Masterclass-Bereichen. Die Teilnehmer können sich außerdem auf zahlreiche Live-Podcast-Formate freuen, darunter der hauseigene „Behind the Click Podcast“. Die Präsentationen und Case Studies stammen von Top-Vertreter:innen global bekannter Marken, von Einzelhändlern wie MediaMarkSaturn, flaconi, Breuninger, rebuy oder Fielmann sowie von aufstrebenden Newcomern und Promi-Lieblingen wie saint sass. Innovative Einblicke von Branchenriesen wie Google und TikTok runden das Vortragsprogramm ab.

Podiumsdiskussionen und neue Stimmen im Fokus

Neben Keynote Speeches und Masterclasses bietet die Veranstaltung auch Podiumsdiskussionen. Im Mittelpunkt stehen die aktuell brennendsten Themen – darunter, was wir vom asiatischen Ansatz im E-Commerce lernen können, Retail Media sowie der effektive Einsatz von KI im Handel. In diesem Jahr werden auch neue Stimmen aus der Branche in einem einzigartigen Format mit sechs Kurzvorträgen von jeweils 10 Minuten Länge in den Fokus gerückt.

Wie nehme ich an der E-Commerce Berlin Expo teil?

Vormerken

Die E-Commerce Berlin Expo findet am 17. und 18. Februar in der Messe Berlin statt. Die Expo beginnt am ersten Tag um 9:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr (am zweiten Tag um 17:00 Uhr).