Aktuelle Events

Startups und Misserfolg

Die 5 Dimensionen des Scheiterns und wie man sie vermeidet.

Im Detail mögen die Gründe, warum ein Startup letztendlich doch nicht zu einem Erfolg wird, sehr verschieden sein. Doch im Kern drehen sie sich um eine (oder mehrere) der grundlegenden Dimensionen, die es für ein junges Unternehmen besonders zu beachten gilt: Kunden. Produkt. Team. Geschäftsmodell. Finanzierung. Scheitert ein Startup, so liegt es in den meisten Fällen daran, sich in einem dieser Bereiche verkalkuliert zu haben. Dabei ist das absolut vermeidbar.

DIE VIELEN GRÜNDE DES SCHEITERNS

Weil das Geld ausgegangen ist, weil die Kosten zu hoch waren, weil das Marketing nicht gegriffen oder das Produkt nicht eingeschlagen hat – Startups scheitern aus vielen Gründen und selten genug ist es ein einzelner Fehler, der dem Traum vom eigenen Business ein Ende bereitet. Als häufigste, übergreifende Ursache für das Scheitern muss dabei die unzureichende Perspektive betrachtet werden. Denn mit ausreichender Ein- und Weitsicht lassen sich die üblichen Probleme durchaus umschiffen.

Scheitern ist kein Grund zum Aufgeben

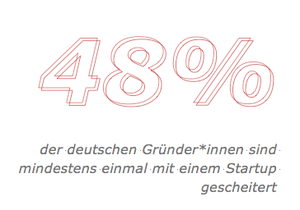

Eine Garantie dafür gibt es gleichwohl nicht. Im Gegenteil: Das Scheitern ist ein essentieller Bestandteil für Gründer*innen, so sieht es auch der Deutsche Startup-Monitor 2018. Das mag eine Erklärung dafür sein, dass etwas mehr als 48 Prozent der deutschen Gründer*innen bereits auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken können. Mehr als ein Viertel von ihnen arbeitet bereits am zweiten Startup, knapp 13 Prozent haben schon zwei Gründungen hinter sich. Dazu kommen acht Prozent, die drei oder mehr Unternehmensgründungen vorweisen können.

Dass es nicht unbedingt der Wunsch ist, sich mit mehreren Startups mehrere Standbeine aufzubauen, der zu wiederholten Gründungen führt, lässt sich unter anderem aus den Aussagen von Gründer*innen zu ihrer beruflichen Perspektive ablesen, sollte ihr aktuelles Startup scheitern: Mit fast 59 Prozent gab der Großteil der Befragten an, sich an einer neuen Gründung zu versuchen – im besten Falle mit dem wünschenswerten Lerneffekt, den jeder Misserfolg eben doch für die Zukunft mit sich bringt.

Scheitern – aus so vielen Gründen

Wo genau (nicht nur deutsche) Gründer*innen mit ihren Startups Lehrgeld bezahlen, analysiert seit einigen Jahren die amerikanische Tech Market Intelligence-Plattform CB Insights, die aufgrund der Auswertung von Berichten des Scheiterns zahlreicher Startups eine Rangliste der häufigsten Fehler erstellt hat.

Der am meisten genannte Grund für den Misserfolg von Startups – ist nicht das liebe Geld. Allerdings liegen finanzielle Probleme auf einem „soliden“ zweiten Platz (29 Prozent), gefolgt von Problemen mit der Teamzusammensetzung (23 Prozent). Auf Platz eins liegt aber mit deutlichem Vorsprung (42 Prozent) der fehlende Bedarf am Markt. Ebenfalls in den Top 5 sind zu starke Wettbewerber (19 Prozent) sowie Schwierigkeiten mit Preis- bzw. Kostenkalkulationen (18 Prozent) anzutreffen.

Die nachfolgenden Plätze bieten einen weitreichenden Einblick in die unterschiedlichen Bereiche, in denen sich gravierende Probleme auftun:

- Kundenunfreundliche Produkte kommen auf (17 Prozent), genauso wie Produkte, für die es gar kein Geschäftsmodell gibt.

- Jeweils 14 Prozent entfallen auf schlechtes Marketing und das Ignorieren der Kundenwünsche.

- Die Top 10 schließt mit 13 Prozent das schlechte Timing für den Vertrieb von Produkten ab.

Ähnlich häufig spielen ein verlorener Fokus und Unstimmigkeiten im Team bzw. zwischen den Gründern (jeweils 13 Prozent) eine Rolle beim Scheitern eines Startups. Ansonsten reichen die Gründe von eher persönlichen Mängeln (z.B. fehlende Leidenschaft, neun Prozent) über strategische Versäumnisse (fehlgeschlagene Expansion, neun Prozent, oder der Verzicht auf das Netzwerken, acht Prozent) bis hin zu juristischen Problemen (acht Prozent).

Das wirkliche Problem bei dieser Auflistung ist eigentlich, dass es kaum richtig überraschende Gründe gibt, die ein Scheitern verursachen – sie lassen sich bei sorgfältiger Planung zumindest als mögliche Szenarien einkalkulieren. Mit einem Produkt an den Markt zu gehen, für das nicht einmal ein Bedarf vorhanden ist, dürfte nach einer umfassenden Analyse von Marktstruktur und Kundenwünschen im Grunde gar nicht vorkommen.

Die Startup-Realität sieht trotzdem oft anders aus. Weil sich eben auch nicht alles steuern lässt, zu unvorhergesehenen Entwicklungen – im Betrieb, im Team, im Marktgefüge etc. – kann es immer wieder kommen. Umso wichtiger ist es daher, bei den vermeidbaren Fehlern ganz genau hinzusehen.

DIE KUNDEN-DIMENSION

Viele Gründer gehen davon aus, dass sich ein erfolgreiches Geschäftsmodell um eine möglichst innovative Idee drehen müsste, ganz gleich, ob es sich dabei um ein Produkt oder eine Dienstleistung handelt. Die potenziellen Kunden und deren Bedürfnisse geraten dabei allzu häufig in den Hintergrund. Kundenzentriertes Arbeiten ist deshalb ein Schlüsselfaktor, um einen Misserfolg von vorneherein auszuschließen.

Wer ist meine Zielgruppe?

Kundenzentriertes Arbeiten setzt allerdings voraus, die Kunden überhaupt zu kennen. Einer der ersten Schritte, der im Vorfeld einer Gründung, bei der Ausarbeitung des Geschäftsmodells und als Grundlage weiterer Marktanalysen gemacht werden sollte, ist deshalb die Eingrenzung der Zielgruppe. Sie grenzt nämlich gleichzeitig den Markt ein, auf dem das eigene Produkt oder die Dienstleistung platziert werden soll. Die grundlegende Frage lautet daher: Wer sind die Menschen, mit denen ich mein Geld verdienen möchte?

Konsumenten oder Geschäftskunden?

Bei der Annäherung an die Zielgruppe geht es um die relevanten Eigenschaften, sie dienen sozusagen als Filter. Ein erster Filter ist dabei die Unterscheidung zwischen Privat- und Geschäftskunden:

- Privatkunden oder Konsumenten lassen sich anhand verschiedener Merkmale voneinander unterscheiden. Die gängigsten sind in diesem Zusammenhang

⇒ das Alter

⇒ das Geschlecht

⇒ der Familienstand

⇒ das Einkommen

- Daneben sind selbstverständlich Wünsche und Bedürfnisse ein wichtiger Faktor, aber auch Beruf, Bildung, Religion, Nationalität und sogar der Wohnort können entscheidend sein. Je mehr dieser Merkmale identifiziert werden können, desto präziser kann die Zielgruppe eingegrenzt und angesprochen werden.

Um das zu erleichtern, können sogenannte Personas ein gutes Hilfsmittel sein. Auf Basis der erarbeiteten Merkmale werden dazu gewissermaßen Musterkunden erstellt, dadurch wird die Zielgruppe plastischer, weil sie mit einem bestimmten Bild verbunden werden kann. - Bei Geschäftskunden bzw. Unternehmen kommt es vor allem auf die Branche an, in dem diese tätig sind. Neben der Branchenzugehörigkeit müssen auch mögliche regionale Abgrenzungen (etwa anhand des Firmensitzes), die Unternehmensgröße und die Unternehmensphase in die Rechnung einbezogen werden.

Was kommt nach der Zielgruppendefinition?

In beiden Fällen, also sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, lässt sich anhand der Beschreibung der Zielgruppe eine Schätzung zu deren Größe vornehmen. Daraus lässt sich sehr grob ableiten, wie hoch der zu erwartende Umsatz ausfallen könnte – immerhin ergeben sich aus der Eingrenzung der Zielgruppe und den eigenen Preisvorstellungen zumindest ungefähre Zahlen, mit denen dann weiter gearbeitet werden kann (wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen Marktchancen realistisch einzuschätzen).

Dazu gehört allerdings auch, die Preissensibilität der Zielgruppe zu berücksichtigen, was ebenfalls für Konsumenten wie für Unternehmen gleichermaßen gilt. Die entscheidenden Fragen lauten daher in beiden Bereichen:

- Welchen Preis könnte die Zielgruppe, gemessen an Einkommen/Umsätzen, bezahlen?

- Welchen Preis ist die Zielgruppe letztendlich bereit zu zahlen?

Davon auszugehen, dass ein hoher Preis wirklich bezahlt wird, weil er prinzipiell bezahlt werden könnte, führt schon zu falschen Erwartungen hinsichtlich der eigenen Umsätze und nicht zuletzt hinsichtlich einer erfolgreichen Markteinführung. Eine – aus der eigenen Perspektive – zu optimistische Preisgestaltung kann schnell in einem Flop enden, ganz unabhängig von der Qualität des Angebots. Über die Preissensibilität kann die Größe der Zielgruppe also noch einmal genauer erfasst werden.

Wer – warum – wo – wann – wie oft?

Über das Kaufverhalten lassen sich nicht nur weitere Rückschlüsse zur Zielgruppe ziehen, sondern auch über Möglichkeiten, diese erfolgreich anzusprechen. Im Fokus stehen an diesem Punkt

- das Kaufmotiv, also aus welchen Gründen eine Kaufentscheidung getroffen wird;

- der Verkaufsort;

- die Kauffrequenz, d.h., wie oft das Angebot gekauft wird;

- der Kaufzeitpunkt, der sich etwa nach Wochentagen und noch genauer nach bestimmten Uhrzeiten festlegen lässt.

Eine wichtige Unterscheidung sollte bei allen Analysen nicht vergessen werden: Käufer und Beeinflusser, also die Person, die den Kauf tatsächlich tätigt und diejenige, die die Kaufentscheidung trifft, müssen nicht übereinstimmen. Beim Kauf von Süßigkeiten beispielsweise sind die Eltern zwar die Käufer, die Beeinflusser aber häufig die Kinder – entsprechend muss die Kundenansprache angepasst werden.

Wie werden die potenziellen Kunden richtig angesprochen?

Tatsächlich keine so leichte Aufgabe, denn der Marketing-Bereich befindet sich in ständiger Bewegung. Wer nicht nur gezielt, sondern auch zeitgemäß an seine Kunden herantreten möchte, muss die aktuellen Trends im Auge haben. Allerdings sollten sich Gründer*innen nicht nur darüber im Klaren sein, wen sie wie ansprechen wollen, sondern ob das immer der beste Weg ist.

Kundenakquise und Marketing können leicht größere Teile des verfügbaren Budgets auffressen, ohne dabei den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Analyse der Zielgruppe ist daher ein wichtiger Hinweis, um auch bei den Kommunikationsmitteln und -kanälen die sinnvollsten Optionen einzukreisen. Viel Zeit, Energie und Geld in das Onlinemarketing zu investieren, rechnet sich zum Beispiel kaum, wenn die angepeilten Kunden nur selten oder gar nicht das Internet nutzen – und so selbstverständlich das digitale Leben mittlerweile ist, solche Kunden gibt es immer noch.

Genauso schlecht wie zu viel Marketing ist umgekehrt zu wenig Marketing. Nicht umsonst führt CB Insights diesen Punkt in der Rangliste auf. Ganz egal, womit ein Startup sein Geld verdienen will, wie innovativ das Produkt oder die Geschäftsidee ist, ein Selbstläufer wird das Unternehmen damit sicher nicht. Schon der Wettbewerb zwingt dazu, von Anfang an die Zielgruppe und die Möglichkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen – denn nur so werden aus den Mitgliedern der Zielgruppe überhaupt Kunden.

DIE PRODUKT-DIMENSION

Schneller Erfolg durch schnelle Produktion – grundsätzlich ist es kein Nachteil, gegenüber möglichen Mitbewerbern einen zeitlichen Vorteil zu haben. Aber wie steht es um die Qualität des Produkts? Oder dessen Kosten?

„No Market Need“ – wenn das Produkt keine Abnehmer findet

Ohne Zweifel ist die Kostenfrage wichtig, aber wenn sich ein Startup um ein bestimmtes Produkt dreht, lohnt es sich, zuerst einen Schritt zu gehen. Zu klären ist nämlich in erster Linie die Frage: Braucht irgendjemand überhaupt, was ich verkaufen möchte? Offensichtlich ist das eine Frage, die laut CB Insight-Ranking nicht immer gestellt oder ausreichend beantwortet wird.

Die 42 Prozent, die in der Rangliste jedenfalls auf „No Market Need“ entfallen, verdeutlichen jedenfalls noch einmal eines der grundlegenden Probleme, das Startups mit ihren Produktideen haben: Sie werden einfach nicht von den potenziellen Kunden her entwickelt, sondern vielfach aus einer persönlichen Perspektive. Die eigene Idee gut zu finden bedeutet aber eben nicht, dafür auch Käufer zu finden.

Herantasten an den Zielmarkt

Um den schwerwiegendsten Fehler überhaupt zu vermeiden, ist deshalb wieder strukturiertes und analytisches Vorgehen angesagt. Im Prinzip folgt das Vorgehen im Vorfeld dem bei der Zielgruppenanalyse. Folgende Fragen sind dabei zu beantworten

- Wie sieht die Marktstruktur aus?

Das betrifft die potenzielle Nachfrage, Konkurrenten, mögliche Marktanteile, die Chancen, überhaupt in diesen Markt einzutreten oder auch die benötigte Infrastruktur. - Wie groß ist das Marktvolumen?

Ein wichtiger Faktor sind die aktuellen Absatzmengen auf dem angestrebten Markt. - Wie groß ist das Marktpotential?

Anknüpfend an das Marktvolumen muss geklärt werden, wie viele Einheiten des eigenen Produkts voraussichtlich verkauft werden können. - Wie hoch sind die Marktkosten?

Nicht verwechseln, die Marktkosten sind nicht die Produktkosten. Hier geht es darum, wie hoch der finanzielle Aufwand ist, um die Zielgruppe anzusprechen und zu Kunden zu machen.

Produkte sind für die Kunden da

Ein Scheitern lässt sich aber selbst nach einer solchen Analyse nicht unbedingt vollständig ausschließen. Dafür warten noch zu viele Stolperfallen von der Idee zum verkaufsfertigen Endprodukt. Zwei kritische Faktoren sind dabei einerseits die Produktentwicklung, die entweder zu überhastet mit einem unfertigen Produkt endet oder zu lange dauert und Zeit und Kosten frisst.

Andererseits fehlt, wie schon gesagt, häufig der Blick dafür, was die potentiellen Käufer eigentlich wollen. Das zumindest kann und sollte man als Gründer im Vorfeld herausfinden. Bei der Lean-Startup-Methode gehört es schon zum Prinzip dazu, die Zielgruppe von Beginn an in die Entwicklung einzubeziehen.

DIE FINANZIERUNGS-DIMENSION

Schnell möglichst groß werden – das ist der Anspruch, den viele Startups verfolgen. Damit ein Unternehmen wachsen kann, muss es aber „gefüttert“ werden und zwar finanziell. Zu optimistische oder zu konservative Einschätzungen zum Finanzbedarf oder Gewinnerwartungen können dabei gleichermaßen ein Hindernis für den Unternehmenserfolg darstellen.

Wie viel Kapital braucht das eigene Unternehmen?

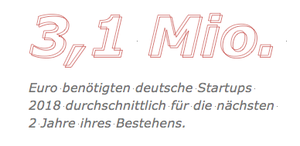

Laut Umfrage benötigten deutsche Gründer*innen im Jahr 2018 durchschnittlich 3,1 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Kapitalbedarf noch einmal um fast eine Million Euro im Durchschnitt.

Dass Geldprobleme nach wie vor weit oben unter den Gründen für ein Scheitern eines Startups rangieren, macht die Problematik hinter den Finanzierungsfragen mehr als deutlich. Dabei gibt es ebenso deutliche Unterschiede, wie hoch der Bedarf im Einzelnen tatsächlich ist. Die Unternehmensgröße ist beispielsweise ein relevanter Faktor, denn mehr Mitarbeiter verursachen mehr Kosten. Auch nicht zu unterschätzen ist der Standort – wer es in Berlin schaffen will, benötigt im Durchschnitt 4,5 Millionen Euro, in Hamburg ist es etwas mehr als die Hälfte davon.

Wo kommt das Geld her und wo wandert es hin?

Ungeachtet der teils gravierenden Unterschiede beim Kapitalbedarf ist dieser trotzdem grundsätzlich zu decken. Allerdings gibt es auch in diesem Punkt sehr verschiedene Optionen, die nach Möglichkeit optimal mit den eigenen Unternehmensplänen vereinbar sein sollten.

Für viele Gründer*innen stehen aber nach wie vor die eigenen Ersparnisse an erster Stelle, um das eigene Geschäft zu finanzieren – 80,4 Prozent sogar, wie der Deutsche Startup-Monitor aufzeigt. Familie und Freunde (31,3 Prozent) sind in Finanzierungsangelegenheiten sogar fast so wichtig wie Fördermittel des Staates (35,2 Prozent). An Bedeutung gewinnen daneben zunehmend die Möglichkeiten der Innenfinanzierung (19,5 Prozent) und vor allem Inkubatoren bzw. Acceleratoren (13,6 Prozent).

Bankdarlehen hingegen wurden weniger häufig in Anspruch genommen, was unter anderem mit den verlangten Sicherheiten zusammenhängen kann. Um überhaupt Geld von den Banken zu bekommen, muss meistens bereits ein gewisses Kapital vorhanden sein – von einem Businessplan, der Auskunft über die Finanzierung der kommenden Jahre gibt, ganz zu schweigen.

Private Verbraucher haben es bei Krediten oftmals leichter. Sie sollten sich im Vorfeld natürlich auch eingehend mit der Thematik befassen, aber die Chance, dass der Kredit bewilligt wird, ist deutlich höher, da diese ein regelmäßiges Einkommen nachweisen können und somit für die Bank eine gewisse Sicherheit gegeben ist.

Für Gründer*innen ist ein Bankkredit aber auch keine Unmöglichkeit, viel hängt dabei vom Verwendungszweck und dem Zeitpunkt ab: Gerade in der Seedphase kann das Geld wegen der laufenden Kosten knapp werden, hierfür kommen die Banken aber selten auf. Anders verhält es sich, wenn es um einen Kredit für wichtige Anschaffungen im Betrieb geht. Hier können Startups wiederum zu ihren Gunsten ins Feld führen, dass solche Investitionen in der Regel einen Mehrwert für das Unternehmen bedeuten – sie wiegen damit die entstehenden Schulden wieder auf.

Was der Startup-Monitor aber eben auch zeigt: Die deutschen Gründer*innen nutzen sehr wohl ganz unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten für ihre jungen Unternehmen, auch wenn manche Alternativen wie die Kapitalaufnahme durch Kryptowährungen nur einen sehr geringen Anteil ausmachen. Die Aufgeschlossenheit, sich an verschiedensten Stellen nach Finanzierungsquellen umzuschauen, ist also grundsätzlich vorhanden.

DIE GESCHÄFTSMODELL-DIMENSION

Die wichtigste Regel für Startups lautet: Eine Idee ist niemals gleichbedeutend mit einem Geschäftsmodell. Dahinter steckt die irrige Annahme, die auch bei der Produkt-Dimension so häufig zum Scheitern führt – der Weg von der Idee zum Kunden bzw. Umsatz ist nicht so kurz, wie manche Gründer*innen sich das vorstellen. Erst recht nicht ohne ein solides Geschäftsmodell.

Geschäftsmodell in drei Dimensionen

Genauso wenig, wie das Geschäftsmodell mit der Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung gleichgesetzt werden kann, so wenig beschreibt der Begriff die Art und Weise des Vertriebs. Natürlich kann man, wie es zum Beispiel der Deutsche Startup-Monitor tut, zwischen digitalen und analogen Geschäftsmodellen unterscheiden. Das umschreibt aber nur einen Teil dessen, was wirklich gemeint ist. Gleichzeitig lässt sich schon hieran erkennen, dass es ein gewisses definitorisches Problem rund um die Begrifflichkeit gibt – sie wird sehr unterschiedlich verstanden. Im Kern kann das Geschäftsmodell aber auf drei Dimensionen heruntergebrochen werden:

- Beim „Was“ geht es um das Produkt oder die Dienstleistung und die Frage, wie daraus ein Nutzen („Nutzendimension“) für die Kunden entstehen soll. Hieraus lassen sich die Marktchancen und das wichtige Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerberfeld ableiten.

- Das „Wie“ umfasst die „Wertschöpfungsdimension“: Wie wird der Nutzen generiert, wie wird die angebotene Leistung erstellt – es geht also um den Produktionsprozess in seiner Gesamtheit.

- Die dritte Dimension des Modells dreht sich um die Ertragsphase. In ihr wird festgelegt, auf welchem Weg und aus welchen Quellen ein Unternehmen seine Einnahmen und seine Ausgaben bestreitet.

Theoretisch ließe sich in dieser Erklärung des Geschäftsmodells noch eine vierte Dimension einbringen, die vielleicht sogar die wichtigste ist. Gefragt werden sollte nämlich ebenfalls immer nach dem „Wer“, also nach der Zielgruppe, für die die Unternehmensleistung überhaupt gedacht ist.

Kurz gesagt, hilft ein Geschäftsmodell gerade in jungen Unternehmen dabei, deren logische Funktionsweise besser zu verstehen. Dadurch lassen sich schon im Vorfeld die Erfolgschancen besser evaluieren, im laufenden Betrieb Verbesserungspotentiale besser erkennen und es hilft darüber hinaus, einen realistischeren Blick auf die Skalierbarkeit eines Startups zu gewinnen.

DIE TEAM-DIMENSION

Eine Unternehmensgründung ist eine Menge Arbeit bei unsicheren Aussichten auf einen (langfristigen) Erfolg. Entsprechend braucht es ein belastbares Team, angefangen bei den Gründern, aber selbstverständlich auch bei den Mitarbeitern. Für junge Unternehmer mit wenig Erfahrung sind Teambildung und Mitarbeiterführung allerdings ein kritischer Faktor – weil hier manchmal unangenehme Entscheidungen getroffen werden.

Wie viel Team braucht das neue Startup überhaupt?

Keine Frage, die sich pauschal beantworten ließe. Aber glaubt man Mark Suster, der immerhin zwei seiner Gründungen gewinnbringend verkauft hat und zu einer Blogger-Größe im Bereich Venture Capital geworden ist, so lautet die Antwort: zwei. In seiner „Startup Advice“-Serie weist Suster auf die Vorteile hin, die ein Gründungsteam bestehend aus lediglich zwei Personen letztlich hat.

Über die optimale Größe des Mitarbeiterteams ist damit allerdings noch nichts gesagt. Allerdings ist die Rechnung hier ebenfalls vergleichsweise einfach. Mehr Mitarbeiter verursachen mehr Kosten. Zu bedenken ist jedoch umgekehrt, dass nicht jeder Mitarbeiter alles leisten kann, was im Unternehmen erforderlich wäre. Auch hier ist die richtige Antwort wieder eine Frage der Skalierbarkeit – und der richtigen Zusammenstellung des Teams, was sowohl die Qualifikation als auch die Motivation und nicht zuletzt den zwischenmenschlichen Bereich betrifft.

Es gibt sicher leichtere Übungen für Gründer*innen als die Auswahl, Bindung und Führung von Mitarbeitern. Vor allem in Zeiten, in denen sich der Erfolg nicht wie erhofft einstellt und vor dem Hintergrund, dass die falsche Teamzusammensetzung und Differenzen innerhalb des Teams zu den häufigeren Gründen für ein Scheitern zählen.

WAS PASSIERT, WENN ES PASSIERT IST: SCHEITERN GEHÖRT DAZU

Was bei glanzvollen Erfolgsgeschichten junger Unternehmen oft in den Hintergrund rückt, sind die vielen anderen, die bei ihrem Versuch gescheitert sind. Dem Scheitern haftet immer noch die Aura des Makels und des Versagens an, dabei ist die Wahrheit jedoch: Es gehört zum Unternehmertun dazu.

Ein Weltuntergang ist das also nicht, trotzdem führt die Angst vor dem Scheitern häufig schon dazu, dass eine Gründung erst gar nicht in Erwägung gezogen wird. Umgekehrt zeigt der verhältnismäßig hohe Anteil an Gründer*innen, die sich bereits zum wiederholten Mal in ein Startup stürzen, dass das Motto ganz klar Aufstehen statt Liegenbleiben heißen sollte. Und zwar mit wichtigen Erfahrungswerten im Gepäck, um die typischen Klippen beim nächsten Anlauf sicher zu umschiffen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

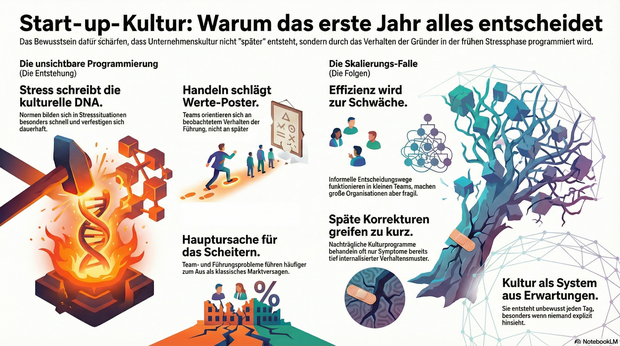

Kultur entsteht nicht später – sie entsteht jetzt

Serie: Führen im Start-up, Teil 3: Warum Start-ups ihre spätere Dysfunktion oft im ersten Jahr programmieren.

Montagmorgen, 7.42 Uhr: Das Team steht im offenen Büro. Der Release ist instabil, der Kunde ungeduldig. Der Gründer übernimmt das Gespräch. Die Stimme wird lauter. Der Ton schärfer. Niemand widerspricht.

Am Nachmittag ist wieder Ruhe. Abends posten alle auf LinkedIn über Teamspirit.

So entstehen Kulturen. Nicht im Offsite, nicht im Werte-Workshop, sondern in genau solchen Momenten.

Der größte Irrtum junger Unternehmen

„Um Kultur kümmern wir uns später. Jetzt geht es um Wachstum.“ Dieser Satz fällt häufig. Er klingt pragmatisch. Fast erwachsen. Tatsächlich ist er riskant.

Organisationsforschung beschreibt seit Jahrzehnten, dass sich Normen früh bilden – und erstaunlich schnell verfestigen. Besonders in Stresssituationen. Nicht in stabilen Phasen.

Unter Druck wird nicht nur gearbeitet. Unter Druck wird programmiert.

Stress schreibt Verhalten in die DANN

In der Frühphase herrscht fast permanent Unsicherheit: Finanzierung offen, Produkt iterativ, Rollen unscharf. Genau in diesem Umfeld bilden sich implizite Regeln.

- Wer darf widersprechen?

- Wie wird mit Fehlern umgegangen?

- Wer bekommt Anerkennung – und wofür?

- Wie werden Konflikte gelöst?

Diese Regeln werden selten formuliert. Sie werden beobachtet.

Wenn ein(e) Gründer*in Kritik als Bremse interpretiert, lernt das Team: Widerspruch ist riskant. Wenn Wochenendarbeit als Loyalitätsbeweis gilt, wird Dauerverfügbarkeit zur Norm. Wenn Entscheidungen spontan und intransparent fallen, entsteht operative Unklarheit.

Später spricht man von gewachsener Kultur. Tatsächlich handelt es sich um kumulierte Reaktionen auf frühen Druck.

Warum Geschwindigkeit Differenzierung verdrängt

Start-ups priorisieren Tempo. Verständlich. Märkte warten nicht. Investor*innen auch nicht.

Doch Geschwindigkeit hat Nebenwirkungen. Reflexion rutscht nach hinten. Entscheidungswege bleiben implizit. Rollen werden funktional verteilt, aber nicht sauber geklärt.

Untersuchungen zu Gründungsverläufen zeigen immer wieder ein ähnliches Muster: Unternehmen wachsen schneller als ihre Führungsstrukturen. Entscheidungen bleiben informell an die Gründungsperson gebunden, während Team und Komplexität zunehmen.

Was in der Frühphase Effizienz bedeutet, wird mit zunehmender Größe zur strukturellen Schwäche. Solange das Unternehmen klein ist, funktioniert das. Mit Wachstum wird es fragil.

Die Romantisierung der Anfangszeit

Die Start-up-Erzählung liebt Improvisation. Pizza im Büro. 18-Stunden-Tage. „Wir gegen den Rest der Welt.“ Doch genau in dieser Phase werden kulturelle Maßstäbe gesetzt.

- Was heute als Flexibilität gefeiert wird, kann morgen Willkür bedeuten.

- Was heute als Nähe empfunden wird, kann morgen Intransparenz heißen.

- Was heute als Loyalität gilt, wird morgen als Abhängigkeit erlebt.

Kultur ist kein Stimmungsbild. Sie ist ein System aus Erwartungen.

Warum spätere Kulturprogramme oft Symptome behandeln

Wenn ein Start-up wächst und Fluktuation steigt, Konflikte eskalieren oder Führung inkonsistent wirkt, beginnt häufig die Kulturarbeit. Leitbilder werden formuliert, Werte definiert, Workshops organisiert.

Doch Kultur entsteht nicht durch Deklaration. Sie entsteht durch Wiederholung, durch „ins Leben bringen“. Mitarbeitende orientieren sich nicht an Postern. Sie orientieren sich an erlebter Macht.

Wenn frühe Verhaltensmuster nie hinterfragt wurden, sind sie längst internalisiert. Ein späteres Werte-Set ersetzt keine gelebten Normen.

Der wirtschaftliche Preis

Kulturelle Dysfunktion ist kein weiches Thema.

- Sie beeinflusst Entscheidungsgeschwindigkeit.

- Sie erhöht Konfliktkosten.

- Sie wirkt auf Mitarbeiter*innenbindung.

- Sie prägt Innovationsfähigkeit.

- Sie beeinflusst Reputation am Arbeitsmarkt.

Interne Analysen vieler Investor*innen zeigen: Nicht Marktversagen ist die häufigste Ursache für Start-up-Scheitern, sondern Team- und Führungsprobleme. Und diese entstehen selten im zehnten Jahr. Sie entstehen im ersten.

Ein unbequemer Schluss

Kultur entsteht nicht dann, wenn sie auf der Agenda steht. Sie entsteht dann, wenn niemand hinsieht. Tag für Tag. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Welche Werte wollen wir später haben? Sondern: Was lehren wir unser System gerade – durch unser Verhalten unter Druck?

Denn jedes Start-up hat Kultur. Die einzige Frage ist, ob sie bewusst gestaltet oder sich unbewusst einschleicht.

Tipp zum Weiterlesen

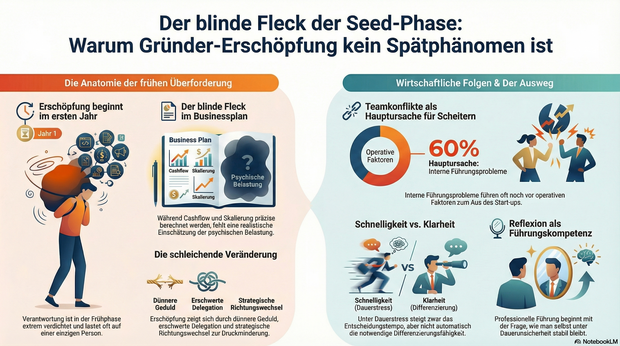

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Im zweiten Teil der Serie haben wir thematisiert, warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/y21x5

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

Die Erschöpfung kommt früher, als viele denken

Serie: Führen im Start-up, Teil 1: Warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt.

Gründer*innen kalkulieren Markt- und Finanzierungsrisiken mit bemerkenswerter Präzision. Wettbewerbsanalyse, Cashflow-Szenarien, Hiring-Roadmap, Skalierungsstrategie – alles wird modelliert, gerechnet, optimiert. Was kaum modelliert wird: die eigene psychische Dauerbelastung.

In Businessplänen steht fast alles. Nur selten eine realistische Betrachtung dessen, was permanente Unsicherheit mit der Urteilsfähigkeit eines Menschen macht. Genau hier liegt eine der unterschätztesten Variablen unternehmerischen Erfolgs.

Die verbreitete Annahme lautet: Erschöpfung ist ein Spätphänomen. Sie betrifft Manager*innen in gewachsenen Strukturen, nicht Gründer im Aufbau.

Die Praxis vieler Start-ups zeigt etwas anderes: Erschöpfung beginnt nicht im zehnten Jahr.

Sie beginnt im ersten.

Wenn Verantwortung keine Pause kennt

In jungen Unternehmen ist Verantwortung nicht verteilt. Sie ist verdichtet. Produktentwicklung, Finanzierungsgespräche, erste Mitarbeitende, rechtliche Fragen, Marketing, strategische Richtungsentscheidungen – vieles läuft über wenige Personen. Oft über eine einzige.

Dazu kommen finanzielle Unsicherheit, familiäre Erwartungen, sozialer Druck und das eigene Selbstbild als Unternehmer*in.

Diese Mischung erzeugt keinen punktuellen Stress. Sie erzeugt Daueranspannung. Das menschliche Stresssystem ist jedoch nicht für permanente Unsicherheit gebaut. Kurzfristig steigert Druck die Leistungsfähigkeit. Langfristig sinkt die Differenzierungsfähigkeit. Entscheidungen werden schneller. Aber nicht automatisch klarer.

Warum Gründer*innen selten über Erschöpfung sprechen

Kaum ein(e) Gründer*in würde im ersten oder zweiten Jahr offen von Überforderung sprechen. Die Szene lebt von Durchhalte-Narrativen. Belastbarkeit gilt als Kompetenzmerkmal. Genau hier entsteht ein blinder Fleck.

Erschöpfung kündigt sich selten dramatisch an. Sie verändert Nuancen:

- Die Geduld mit dem Team wird dünner.

- Delegation fällt schwerer.

- Kritik fühlt sich schneller wie ein Angriff an.

- Strategische Richtungen ändern sich, weil Druck reduziert werden muss – nicht, weil die Analyse es nahelegt.

Nach außen bleibt das Bild stabil. Intern verschiebt sich die Qualität der Führung.

Der unsichtbare Übergang zur Systemdynamik

Viele Start-ups berichten im dritten oder vierten Jahr von Spannungen im Kernteam. Konflikte häufen sich. Schlüsselpersonen gehen. Entscheidungen wirken inkonsistent.

In der Rückschau wird oft der Markt verantwortlich gemacht oder das schnelle Wachstum. Seltener wird gefragt, ob die Führung bereits in der Frühphase unter einer Belastung stand, die nie bewusst adressiert wurde.

Systeme lernen früh. Wenn Dauerüberlastung normalisiert wird, entsteht implizit eine Kultur, in der Tempo wichtiger ist als Reflexion und Verfügbarkeit wichtiger als Stabilität. Diese Muster werden nicht beschlossen. Sie entstehen im Alltag.

Der wirtschaftliche Zusammenhang

Erschöpfung ist kein individuelles Befindlichkeitsthema. Sie hat strukturelle Wirkung. Sinkt die Urteilskraft, steigt die Wahrscheinlichkeit strategischer Zickzackbewegungen. Fehlt Geduld, eskalieren Konflikte schneller. Fällt Delegation schwer, entstehen Wachstumsengpässe. Wirkt Führung instabil, sinkt Vertrauen. Das sind keine weichen Faktoren. Sie haben ökonomische Konsequenzen.

Analysen gescheiterter Start-ups zeigen seit Jahren, dass Teamkonflikte und interne Führungsprobleme zu den häufigsten Ursachen für das Scheitern zählen – häufig noch vor rein operativen Faktoren. Solche Dynamiken entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich unter Druck. Leise.

Ein Perspektivwechsel

Vielleicht beginnt professionelle Führung nicht mit dem ersten Führungskräfte-Workshop. Vielleicht beginnt sie in dem Moment, in dem sich Gründer*innen fragen, wie sie selbst unter Dauerunsicherheit funktionieren. Nicht um weicher zu werden, sondern um klarer zu bleiben.

Wer in der Frühphase nur das Wachstum managt, aber nicht die eigene Belastung reflektiert, baut ein Unternehmen auf einem instabilen Fundament. Erschöpfung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Frühindikator.

Und wer sie ignoriert, skaliert nicht nur das Geschäft, sondern auch die eigene Überlastung.

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

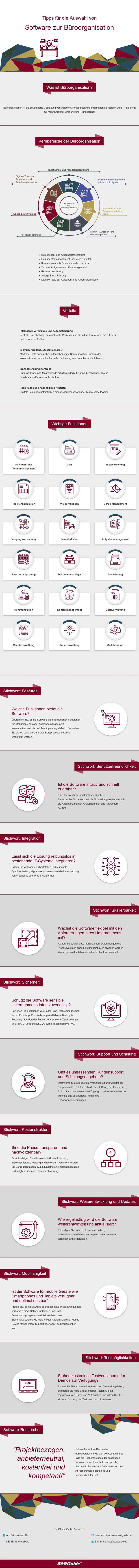

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Das False-Hope-Syndrom

Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.

Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.

Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird

Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.

Führungstheater: Plakate statt Kante

Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“

Neujahrs-Blindheit entschleiert

Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.

Drei klare Regeln für 2026:

Regel 1: Preis vor Hoffnung

Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.

Regel 2: Motivationsnebel verboten

Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.

Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung

Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.

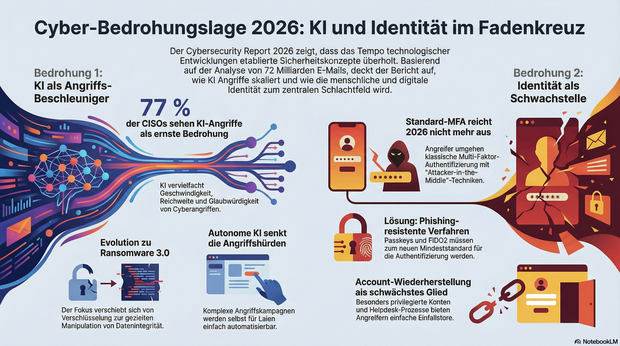

Cybersecurity Report 2026

Das Angriffstempo 2026: KI beschleunigt, Identitäten geraten unter Druck – eine Analyse von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity by Proofpoint.

Die Cyberbedrohungslage tritt 2026 in eine neue Phase ein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung beschleunigen nicht nur Innovationen auf Unternehmensseite, sondern verändern auch die Arbeitsweise von Angreifern grundlegend. Der Cybersecurity Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeichnet dieses Bild auf Basis von 72 Milliarden über zwölf Monate (15. Oktober 2024 bis 15. Oktober 2025) analysierten E-Mails, ergänzt durch Telemetriedaten aus globalen Cloud-Umgebungen und die Forschung des Hornetsecurity Security Labs. Das Ergebnis ist klar: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen überholt vielerorts etablierte Sicherheitskonzepte und eröffnet damit neue, hochskalierbare Angriffsvektoren.

Wenn KI schneller wächst als die Sicherheitsstrategie

KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil moderner Geschäftsprozesse. Genau darin liegt jedoch auch ein Risiko. Viele Organisationen führen KI-gestützte Tools schneller ein, als Sicherheits- und Governance-Strukturen angepasst werden können. Die Folge sind blinde Flecken: fehlende Transparenz über eingesetzte Modelle, unkontrollierte Datenflüsse und eine deutlich vergrößerte Angriffsfläche. Prompt-Injection-Angriffe oder unbeabsichtigte Datenlecks sind damit keine theoretischen Szenarien mehr, sondern reale Bedrohungen.

Besonders kritisch wird es dort, wo agentische KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig handelt. Autonome Systeme, die in Eigenregie Aktionen ausführen und externe Dienste ansteuern können, senken die Einstiegshürden für Angreifer drastisch. Schon jetzt lassen sich selbst mit geringem technischem Know-how so mehrstufige Angriffskampagnen automatisieren – angefangen bei der initialen Kontaktaufnahme über Social Engineering bis hin zur Ausnutzung technischer Schwachstellen. KI wird damit zum Multiplikator für die Geschwindigkeit, die Reichweite und die Glaubwürdigkeit von Angriffen.

Parallel dazu entwickelt sich auch Ransomware weiter. Die nächste Generation, häufig als Ransomware 3.0 bezeichnet, zielt nicht mehr primär auf Verschlüsselung oder Datenabfluss ab. Stattdessen rückt die Manipulation der Datenintegrität in den Fokus. Angreifer nutzen KI, um Daten gezielt zu verändern, Vertrauen zu untergraben und langfristiges Chaos zu verursachen. Die Folgen sind oft gravierender als nur ein klassischer Systemausfall, da die betroffenen Unternehmen nicht mehr sicher beurteilen können, welche Informationen nun noch korrekt sind.

Dass diese Entwicklung ernst genommen werden muss, zeigt auch die Einschätzung der Sicherheitsverantwortlichen: Laut Cybersecurity Report 2026 bewerten 77 Prozent der CISOs KI-generierte Angriffe als ernsthafte und wachsende Bedrohung. 2026 wird daher ein Jahr, in dem Organisationen ihre KI-Nutzung sowohl kritischer hinterfragen als auch konsequenter absichern müssen.

Ausnutzung schwacher Identitäts- und Zugriffsmodelle

Auch die Identität wird 2026 zum zentralen Angriffspunkt. Bedrohungsakteure konzentrieren sich zunehmend darauf, Authentifizierungs- und Wiederherstellungsprozesse zu unterlaufen – selbst dort, wo moderne Sicherheitsmechanismen im Einsatz sind.

Ein besonders effektiver Ansatz sind Attacker-in-the-Middle-Techniken, mit denen Phishing-Kits klassische Multi-Faktor-Authentifizierungs-Verfahren umgehen und Sitzungstoken abgreifen. Das hat zur Folge, dass Standard-MFAs 2026 nicht mehr ausreichen. Stattdessen müssen phishing-resistente Verfahren wie FIDO2-Sicherheitsschlüssel und Passkeys zum neuen Mindeststandard gemacht werden.

Gleichzeitig zeigt sich: Identitätsprüfung und Account-Wiederherstellung sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Besonders privilegierte Konten und ausgelagerte Helpdesk-Prozesse machen es Angreifern leicht, bestehende Sicherheitskontrollen zu umgehen. Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau auch 2026 aufrechterhalten wollen, müssen Identitäts- und Berechtigungsstrukturen systematisch auf den Prüfstand stellen, um verborgene Sicherheitslücke frühzeitig aufzudecken, bevor Bedrohungsakteure sie ausnutzen können.

Passkeys sollten deshalb frühzeitig mitgedacht werden. Ihre Einführung wurde 2025 noch durch fragmentierte, uneinheitliche Nutzererlebnisse und den hohen Aufwand bei der Verwaltung unternehmensinterner Zugänge gebremst. Als passwortlose, kryptografisch abgesicherte Anmeldeverfahren, die Nutzer eindeutig an Gerät und Dienst binden, setzen sie sich jedoch zunehmend als besonders wirksame phishing-resistente Authentifizierungsmethode durch. Sie werden 2026 spürbar an strategischer Relevanz gewinnen.

Die Entwicklungen lassen keinen Interpretationsspielraum: 2026 gewinnt, wer vorbereitet ist. Organisationen, die Identitäts- und KI-Sicherheit vernachlässigen, riskieren Schäden, die weit über technische Störungen hinausgehen und dauerhaft Vertrauen zerstören. So wird spätestens in diesem Jahr deutlich: Cybersicherheit geht weit über den Schutz von Systemen hinaus. Sie entscheidet darüber, ob Unternehmen auch unter Druck stabil bleiben, handlungsfähig reagieren und ihr wirtschaftliches Überleben nachhaltig sichern können.

Wachstumsfalle Teamkultur

Was passiert, wenn niemand im Team mehr sagt, was er/sie wirklich denkt, und warum viele Start-ups nicht an Konflikten, sondern am Schweigen scheitern.

Es ist Montagvormittag. Der Meetingraum ist voller Kolleg*innen. Es wird auf Schreibblöcken gekritzelt und aus dem Fenster geschaut. „Findet ihr die Idee gut?“, fragt die Leitung in die Runde. Die Blicke der Teammitglieder wandern auf den Boden, niemand sagt etwas. Absolute Stille im Raum. Wieder die Leitung: „Super, dann werte ich das als Ja!“ Das Meeting wird beendet, die Mitarbeitenden verlassen mit leeren Gesichtern den Raum. Zweifel am neuen Konzept werden in Einzelgesprächen im Flurfunk besprochen.

Was kostet dieses Schweigen? Produktivität? Innovation? Talentbindung?

Denn was wir hier beobachten, ist keine Zustimmung, sondern ein klares Signal, dass etwas getan werden muss. Bleierne Stille und die Abwesenheit offen ausgetragener Konflikte sind deutliche Zeichen von Resignation und nicht einer vermeintlich harmonischen Teamkultur. Stille im Team und Resignation beginnen als schleichender Prozess. Am Anfang der Unternehmensgründung herrscht Euphorie. Jede Idee klingt nach Aufbruch und jedes Meeting nach Zukunft. Doch irgendwann wird das Schweigen laut. Fragen werden nicht mehr offen gestellt und Kritik bleibt häufig unausgesprochen, Slack-Threads enden mit Emojis statt Worten. Gründer*innen wundern sich über plötzliche Kündigungen und merken zu spät: Die Kultur, die sie für harmonisch hielten, ist längst verstummt.

Wenn Selbstschutz und Zurückhaltung wichtiger werden als die Wahrheit

In vielen Start-ups dominieren Geschwindigkeit, Innovation und der permanente Druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern. Gefühlt bleibt keine Zeit, die eigenen Zweifel zu erklären und Ideen infrage zu stellen. In einer „Hustle-Culture“ liegt der Fokus auf sofortiger Umsetzung. Werden Rückfragen in Meetings persönlich genommen und Ideen öffentlich bewertet, entsteht etwas, was Kommunikationspsycholog*innen „Schutzschweigen“ nennen. Man hält sich zurück, um andere nicht zu überfordern und ignoriert dabei die eigene Wahrnehmung, sich selbst und andere betreffend. Langsam und schleichend entsteht eine neue kommunikative Grundtendenz im Team: Niemand will mehr kritisch sein. Also schweigen alle aus Rücksicht, Bequemlichkeit oder Angst, das fragile Miteinander zu stören. Was also kurzfristig stabilisierend erscheint, kann langfristig jede Lernbewegung und jede offene, ehrliche Teamkultur unterdrücken.

Schweigen ist keine Leere, sondern ein stiller Störfaktor

Wir alle wissen, Konflikte verschwinden nicht, sie verändern nur ihre Form. In der Stille wachsen unausgesprochene Kränkungen, Missverständnisse und Rückzugsstrategien. Was bleibt, ist eine Atmosphäre aus vorsichtiger Höflichkeit, persönlicher Verletztheit, innerer Kündigung, Abgrenzung und Selbstschutz. Ein toxischer Cocktail, der nicht nur einem Start-up die Existenzgrundlage raubt. Denn nicht Streit zerstört Teams, sondern fehlende Reibung und die damit verbundene Klärung. In einer stillen und zurückhaltenden Atmosphäre kann Selbstzensur zur Tagesordnung werden, kreative Ansätze werden im Keim erstickt.

Die sieben Red Flags einer stillen Teamkultur

Eine belastete Unternehmenskultur ist an folgenden Signalen erkennbar:

- In Meetings sprechen immer dieselben; meist eine bis drei Personen.

- Auf Feedback und Verbesserungsvorschläge wird grundsätzlich verzichtet.

- Die freiwillige Beteiligung an optionalen Aufgaben sinkt rapide.

- Informationen werden bewusst zurückgehalten.

- Kreativitäts- und Innovationsverluste werden sichtbar.

- Unsicherheit und Erschöpfung der Mitarbeitenden werden deutlich spürbar.

- Die Körpersprache der Mitarbeitenden spricht Bände (verschränkte Arme, starre Körperhaltung, abschweifende Blicke). „Passt schon“- oder auch „Mir egal“-Reaktionen ersetzen offene Diskussionen.

Die Rückkehr zu Klarheit und Transparenz ohne Angst vor Konflikten

Das Gefühl von Sicherheit im Unternehmen entsteht nicht durch Wertetafeln an der Wand. Es ist die Form der Führung, die Unsicherheiten wahrnimmt, aushält und entscheidend trägt.

Wenn Gründer*innen sagen „Ich nehme Stille wahr. Ist das Zustimmung, Nachdenklichkeit, Ablehnung oder Unsicherheit? Wer empfindet das auch?“ entsteht Raum für das, was Deeskalation ausmacht: Verbindung statt Bewertung.

In solch einem betrieblichen Umfeld lernen Teammitglieder: Hier darf man ehrlich sein, ohne verurteilt zu werden. Doch wie gelingt das? Es kann helfen, regelmäßig Räume zu schaffen, in denen Fehler analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf Schuldfragen, sondern auf dem riesigen Wachstumspotenzial, das mit Fehlern einhergeht. Denn neben individuellen Faktoren, sind Fehler häufig Indikatoren für Verbesserungsbedarf in strukturellen Abläufen des Unternehmens.

Fragen wie „Was können wir als Team daraus lernen?“ und „Welche Struktur braucht Veränderung, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?“ können eine Teamkultur bewusst fördern, in der konstruktiv mit Kritik gearbeitet wird, zum Beispiel mit „Lesson-learned“-Slack-Threads statt persönlichen Schuldzuweisungen.

Eine etwas anonymere und niederschwellige Methode kann der „Markt der Konfliktlösung“ sein. Dazu schreibt jedes Teammitglied die Ursache aktueller Spannungen oder Unsicherheiten anonym auf eine Karte. Die Karten werden in der Mitte des Raumes verteilt und die Teammitglieder haben im Anschluss die Aufgabe, sich eine Karte auszusuchen und Lösungen für das Problem vorzuschlagen. Auf diese Weise kommen Konflikte buchstäblich zeitnah auf den Tisch und können kollektiv gelöst werden.

Drei Mikro-Übungen gegen das Schweigen

Diese drei Interventionen verhindern, dass Teams in kritische Dynamiken rutschen:

Die „Zweifelrunde“: Bei der Vorstellung neuer Konzepte kann es helfen, bewusst die möglichen Probleme einer Idee anzusehen und damit die kollektive Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu wird mit „Blitzlicht-Methode“ erfragt: Was spricht dagegen? Zweifel werden aktiv erfragt und die Teammitglieder haben gemeinsam die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen und nach Lösungen und Alternativen zu suchen. So können Prozesse optimiert werden, bevor Probleme entstehen. Vielleicht wird gealbert und gelacht, vielleicht gestritten, aber in jedem Fall werden eine offene Meinungskultur im Team und die Verbindung untereinander gefördert.

Das „Freiraum-Meeting“: Wöchentlich 20 Minuten, keine Agenda, keine Entscheidungen. Nur drei Fragen: Was lief diese Woche emotional gut? Wo habe ich etwas heruntergeschluckt, das mich noch beschäftigt? (3-Tage-Regel: Wenn ich dann immer noch dran denke, ist es klärenswert). Was will ich ansprechen, ohne dass es persönliche Konsequenzen hat? Das ist Deeskalation in Reinform, präventiv statt reaktiv.

Vielschichtige Rollen trennen, bevor sie kollidieren: „Ich spreche jetzt als Entwicklerin, nicht als Freundin.“ Indem wir diese Rollen klar trennen, stellen wir sicher, dass persönliches Feedback nicht durch Beziehungsnähe blockiert wird.

Strukturen schaffen, die Sicherheit und Wachstum fördern

Der häufigste Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist die fehlende Wertschätzung im Team. Statt unter neidischen Blicken der Belegschaft den/die „Mitarbeiter*in des Monats“ zu küren und damit den Konkurrenzdruck zu erhöhen, könnte man auch wöchentlich eine moderierte „10-Minuten-Danke-Runde“ einführen.

Sie würde die Teamleistung in den Fokus stellen und beispielsweise verdeutlichen, dass Einzelne nur deshalb Höchstleistungen vollbringen können, weil andere sie unterstützen. Das schafft psychologische Sicherheit, die gerade in Start-ups entscheidend ist, deren Erfolg von Experimentierfreude und schneller Umsetzung abhängt.

Die Autorin Josefine Wilberg ist Deeskalationstrainerin, Dozentin und psychologische Ersthelferin, www.mindandmoments.com

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

Zeit ist Geld: Was Unternehmer bei Flugverspätungen wissen sollten

Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wer seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

In der Geschäftswelt gilt eine alte Weisheit: Zeit ist Geld. Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa verpasste Meetings, zusätzliche Hotelkosten oder Produktivitätseinbußen. Wer in solchen Fällen seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

Welche Ansprüche bestehen und ab wann?

Als Geschäftsreisende stehen Ihnen in der EU dieselben Fluggastrechte zu wie Privatpersonen. Laut der EU-Verordnung 261/2004 kann bei einer Flugverspätung ab drei Stunden am Zielort eine Entschädigung verlangt werden, abhängig von der Flugstrecke zwischen 250 € und 600 €. Weiterhin sind Airlines verpflichtet, Betreuung (z. B. Mahlzeiten, Hotelunterkunft bei Übernachtung, Kommunikationsmöglichkeiten) zu leisten. Grundsätzlich gibt es nämlich auch bei komplexen, unscheinbaren Situationen eine Entschädigung Flugverspätung. Daher ist es immer sinnvoll sich ordentlich zu informieren.

Beispielsweise sieht das Gesetz vor, dass bei reiner Verspätung (nicht durch außergewöhnliche Umstände) eine Entschädigung wie folgt geltend gemacht werden kann:

- 250 € für Strecken bis 1.500 km bei mindestens 3 Stunden Verspätung

- 400 € bei mittleren Distanzen (bis ca. 3.500 km)

- 600 € bei Langstrecken (über 3.500 km) und Verspätung von mindestens 4 Stunden

Professionelle Plattformen kümmern sich um Ihre Entschädigung und agieren dabei nach dem Prinzip „Kein Erfolg, keine Gebühr“, eine Provision wird nur im Erfolgsfall fällig.

Besondere Aspekte für Unternehmen & Geschäftsreisen

Für Unternehmer gelten ein paar zusätzliche Überlegungen:

1. Vertragliche Risiken & Haftung intern

Auch wenn die Entschädigung Ihnen als Airline-Kunde zusteht, sind beim internen Kostenersatz gegenüber Ihrem Unternehmen oft andere Regeln relevant, etwa, wie der Ausfall von Arbeitszeit oder verpasste Termine intern bilanziert oder entschädigt werden.

2. Zeitverlust & Opportunitätskosten

Eine Verspätung kostet nicht nur Geld in Form von Ausgaben, sondern vor allem entgangene Geschäftschancen. Eine Stunde im Wartebereich statt im Meeting kann deutlich teurer sein als die Flugentschädigung selbst.

3. Proaktives Vorgehen & Dokumentation

Heben Sie alle Belege auf (Bordkarten, E-Mails, Quittungen für Verpflegung oder Transfers), notieren Sie exakte Verspätungszeiten und beanstanden Sie sofort am Flughafen, das erleichtert spätere Geltendmachung.

4. Fristen & rechtlich verbindliche Schritte

In Deutschland beträgt grundsätzlich die Verjährungsfrist für Entschädigungsansprüche drei Jahre, gezählt vom Jahresende des Flugs.

Zur praktischen Umsetzung kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Dienstleister einzubinden, der die Kommunikation mit der Airline übernimmt und rechtliche Schritte begleitet. Ein solcher Service etwa übernimmt die gesamte Korrespondenz, solange die Forderung erfolgreich durchgesetzt wird.

Hintergründe & Ursachen: Warum Flüge verspätet sind

Dass Flugverspätungen kein seltenes Phänomen sind, zeigen aktuelle Zahlen: Deutschland weist eine Verspätungsquote von rund 30,82 % auf, damit gehört das Land zu denjenigen mit besonders vielen gestörten Flügen. Am häufigsten liegen die Ursachen bei Airlines selbst (z. B. technische Defekte, Crew-Probleme), rund 45 bis 49 % der Fälle, während Wetter nur in etwa jedem zehnten Fall als Auslöser genannt wird.

Darüber hinaus zeigt eine Analyse für deutsche Flughäfen, dass Frankfurt mit über 23 Minuten durchschnittlicher Abflugverspätung in den letzten Jahren besonders betroffen war. Ein absoluter Spitzenwert im Ländervergleich.

Beispielrechnung: Was kann realistisch geltend gemacht werden?

Angenommen, ein Unternehmer fliegt auf eine Strecke von ca. 2.000 km und erreicht sein Ziel mit einer Verspätung von 3 Stunden. Er würde laut den Regelungen Anspruch auf 400 € Entschädigung haben. Nach Abzug einer üblichen Provision des Dienstleisters verbleibt ein Nettobetrag, der zumindest Teile des entstandenen Schadens decken kann.

Parallel dazu wäre wertvoll, intern zu berechnen, wie hoch der Wert einer Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder verpasster Meetings ist, diese Opportunitätskosten übersteigen oft deutlich den Entschädigungsbetrag.

Fazit & Handlungsempfehlungen für Unternehmer

1. Kenntnis der Rechte: Jeder Geschäftsreisende sollte seine Rechte nach EU-Verordnung 261/2004 kennen.

2. Dokumentation & schnelles Handeln: Belege sicherstellen, am Flughafen reklamieren, Fristen beachten.

3. Externe Unterstützung erwägen: Anbieter können Aufwand und rechtliches Risiko übernehmen.

4. Interne Bewertung: Nutzen Sie Verspätungskosten nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Geschäftsausfall.

Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut, und gerade für Unternehmer können Flugverspätungen eine erhebliche Problemdimension annehmen. Wer seine Rechte kennt und angemessen reagiert, kann zumindest die finanziellen Folgen begrenzen. Nachdem ein Flug schnell hunderte Euro verschlingt ist dies ein lohnenswertes Entgegenkommen, welches ein Großteil der Fluggäste nicht in Anspruch nehmen. Für viele wirkt es zu komplex, weswegen es absolut sinnvoll ist hier einen Dritten zu engagieren, der die Aufwände komplett übernimmt.

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Routine schafft Erfolg!

Wie du mit Geduld, Disziplin und Routine Exzellenz schaffst und dein Unternehmen langfristig erfolgreich aufstellst.

Erfolg klingt aufregend, oder? Große Deals, bahnbrechende Ideen, inspirierende Reden und dieser Nervenkitzel, wenn alles zusammenkommt. Doch hier folgt die unbequeme Wahrheit: Langfristiger Gründungserfolg hat weniger mit diesen Highlight-Momenten zu tun, sondern viel mehr mit der konsequenten Wiederholung scheinbar unspektakulärer Aufgaben. Klingt ernüchternd? Vielleicht. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen jenen, die langfristig wachsen, und denen, die nach einer anfänglichen Euphorie wieder von der Bildfläche verschwinden.

Langfristig schlägt Konsistenz Kreativität

Stell dir eine(n) Profisportler*in vor. Niemand wird Weltmeister*in, weil er/sie hin und wieder ein herausragendes Spiel abliefert. Es sind die unzähligen, oft unspektakulären Trainingseinheiten, die den Unterschied machen. Ähnlich ist es als Gründer*in. Ja, deine Idee war genial. Ja, dein Pitch war großartig. Aber weißt du, was wirklich zählt? Die tägliche Disziplin, immer wieder die gleichen „langweiligen“ Dinge zu tun: Prozesse zu optimieren, E-Mails zu beantworten, Buchhaltung zu pflegen, Anfragen von Kund*innen zu managen.

Keine(r) postet auf LinkedIn: „Heute zum zehnten Mal hintereinander mein CRM gepflegt.“ Genau solche Aktivitäten sind es jedoch, die dein Business am Laufen halten. Sie sind das Fundament, die unsichtbaren Muskelbewegungen unter der Oberfläche. Ohne sie bricht alles zusammen.

Die Macht der Wiederholung

Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Viele Gründer*innen unterschätzen, wie entscheidend es ist, konsequent an den Grundlagen zu arbeiten. Die tägliche Akquise, das ständige Finetuning der internen Abläufe, die regelmäßige Analyse von Zahlen – das sind die Bausteine eines stabilen Geschäfts. Manchmal fühlt es sich an, als würde man in einem Hamsterrad laufen. Aber genau dieses Hamsterrad ist oft das Sprungbrett für nachhaltiges Wachstum.

Kennst du das Gefühl, wenn du eine Aufgabe zum hundertsten Mal machst und denkst: „Das kann doch nicht der Schlüssel zum Erfolg sein!“ Doch, genau das ist er. Routine schafft Exzellenz. Meisterschaft kommt nicht durch einmaliges Talent, sondern durch ständige Wiederholung. Dafür bedarf es einer großen Portion Disziplin, besonders dann, wenn sich die Motivation mal wieder eine Auszeit gönnt.

Die Illusion der Abkürzung

Es gibt keinen magischen Shortcut zum Erfolg. Natürlich gibt es Glückstreffer, und ja, manchmal explodieren Start-ups über Nacht. Aber für die meisten ist es ein langer, harter Weg, geprägt von Ausdauer und Wiederholung. Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht diejenigen, die auf den nächsten großen Hype aufspringen, sondern jene, die bereit sind, Tag für Tag diszipliniert an ihrem Business zu arbeiten.

Erfolg ist keine Rakete, die senkrecht nach oben schießt, sondern eher wie eine Bergwanderung: anstrengend, manchmal frustrierend, aber mit jeder Etappe kommst du dem Ziel näher. Und das Beste daran? Du entwickelst dich unterwegs mit.

Wie du langweilige Aufgaben spannend machst

Jetzt denkst du vielleicht: „Okay, ich verstehe, dass ich durchhalten muss. Aber wie halte ich durch, wenn es sich so eintönig anfühlt?“ Gute Frage! Hier sind einige Strategien:

- Setze klare Ziele: Auch die monotonste Aufgabe ergibt Sinn, wenn du sie als Teil eines großen Plans siehst. Mach dir bewusst, wofür du arbeitest.

- Gamification: Belohne dich für (kleine) Meilensteine. Fortschritt fühlt sich besser an, wenn du ihn sichtbar machst.

- Systeme statt Motivation: Verlass dich nicht darauf, dass du jeden Tag „Lust“ hast. Schaffe feste Routinen, die keine Willenskraft mehr kosten.

- Automatisiere, wo es geht: Nutze Tools, um repetitive Aufgaben effizienter zu gestalten. Digitalisierung ist nicht nur ein Buzzword, sie ist deine beste Mitarbeiterin.

- Wechsle die Perspektive: Stell dir vor, du wärst ein(e) Investor*in. Würdest du in jemanden investieren, der/die nur die spannenden Dinge erledigt?

- Finde Gleichgesinnte: Austausch mit anderen Gründer*innen kann motivieren, inspirieren und dich auf Kurs halten.