Aktuelle Events

Zubeißen!

Strategien gegen Ängste und Zweifel

Autor: Grant CardoneDer US-amerikanische Entrepreneur, Business-Coach und Autor Grant Cardone verrät im StartingUp-Interview seine Strategien, um Ängste und Zweifel zu überwinden.

In Deutschland gilt die Angst vor dem Scheitern als größte Bremse für eine lebendigere Gründerkultur. Angeblich haben die US-amerikanischen Entrepreneure viel weniger Sorge auf die Nase zu fallen. Stimmt das?

Cardone: Ich glaube das nicht. Möglicherweise gibt es in unserer Kultur Aspekte, die es dem Einzelnen leichter machen, ein großes Ziel zu verfolgen, dabei zu scheitern und dann wieder aufzustehen. Aber die Erfahrung von Angst ist eine universale menschliche Eigenschaft, die keine Grenzen kennt. Ich bin zahllosen Menschen in Amerika begegnet, die gar nicht erst an den Start gegangen sind, weil sie von diesen quälenden Selbstzweifeln daran gehindert wurden.

Gerade innovative Start-up-Unternehmer mit unerprobten Geschäftsmodellen betreten Neuland, müssen hohe Risiken eingehen. Sind Zweifel da nicht richtig und angebracht?

Cardone: Zweifel sind richtig und angebracht, wenn man zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einstellt oder wenn man etwa mit einem Lieferanten arbeitet, dessen Leistung fragwürdig erscheint. Hier sind Zweifel wichtig, um die richtigen Fragen zu stellen und letztendlich die harten aber notwendigen Entscheidungen zu treffen, um das eigene Unternehmen weiter nach vorn zu bringen. Allerdings stehen die erfolgreichsten Menschen eisern zu ihren Überzeugungen und lassen sich von ihren Zielen nicht abbringen. In der Tat würde ich so weit gehen zu sagen, dass Leute, die keine Ahnung von Wirtschaft haben oder totale Neulinge sind, eine bessere Chance haben, ihre Träume zu erreichen. Denn sie wissen vorher nicht, was alles nicht möglich ist und was schiefgehen kann.

Können Sie unseren Lesern ganz konkrete Tipps geben, wie man Zweifel und Ängste zerstreuen kann?

Cardone: Folgen Sie diesen fünf Schritten, um Selbstzweifel und Ängste zu verjagen:

- Vergessen Sie nicht, dass Ängste und Zweifel ganz normale Gefühle sind. Wenn Sie ängstlich und unsicher sind, erinnern Sie sich daran, dass Sie sich ganz einfach so fühlen, wie es den meisten Menschen ergeht. Wahrscheinlich arbeiten Sie gerade an einem Projekt, das für Sie neu ist und das Sie in Erregung versetzt. Angst ist ein normales Gefühl, und ich hätte größere Bedenken, wenn Sie völlig angstfrei wären.

- Füllen Sie Ihren Terminkalender. Je mehr Sie ausgelastet sind, umso mehr Selbstvertrauen spüren Sie. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Terminkalender zu große Lücken aufweist - dann werden auch keine Angstgefühle aufkommen. Ich sage den Leuten: "Wenn Ihr den Teufel treffen wollt, dann gebt Euch zu viel freie Zeit." Der Zweifel ist ein Freund aller Menschen, die viel Zeit haben, über sich selbst nachzudenken und sich von negativen Gefühlen aufwühlen zu lassen.

- Machen Sie die Angst zu Ihrem Assistenten. Für mich ganz persönlich ist die Angst ein Indikator für die Aufgaben, die gerade anstehen und die ich dringend sofort erledigen muss. Außerdem ist sie auch ein Indikator für die größtmögliche potenzielle Belohnung - wenn ich die Sache erfolgreich geschafft habe. Packen Sie demnach genau das an, wovor Sie Angst haben und beobachten Sie, wie Ihr Selbstvertrauen dabei wächst. Damit meine ich nicht, dass Sie sich in physische Gefahr begeben sollten, sondern, dass Sie zum Beispiel den Telefonanruf tätigen, vor dem Sie sich am meisten drücken. Unabhängig vom Ergebnis werden Sie daraus neue Inspiration und Energie ziehen. Nicht aktiv zu werden, hätte im Gegensatz dazu eine fatale Wirkung auf Ihr Selbstbewusstsein.

- Geben Sie jede Form von Bequemlichkeit auf. Sehr erfolgreiche Menschen streben nicht nach Komfort. Vielmehr suchen sie ausschließlich den Erfolg und sind bereit, dafür auch höchst unbequeme Wege zu gehen. Für die Mehrheit der Menschen hingegen sind Behaglichkeit und Vertrautheit die wichtigsten Werte. Freilich, dies sind Fallen, die dazu führen, dass man es sich im Mittelmaß gemütlich macht. Wenn Sie also die nächste Stufe in Ihrem Business erreichen wollen, sollten Sie sich auf ein unbequemes Leben einrichten.

- Starten Sie die "10X Actions". Albert Einstein sagte, Fantasie sei wichtiger als Wissen. Ich allerdings versuche mit aller Energie beide Bereiche für mich auszubauen. Ich bin vielleicht nicht der klügste oder der kreativste Mensch, aber ich garantiere: Wenn mein Aktivitätslevel zehnmal größer ist als das meiner Wettbewerber, dann werde ich dominieren. Ich benutze niemals das Wort "action" im Singular, weil ich es noch nie erlebt habe, dass eine einmalige Aktion effektiv genug war, um mein Ziel zu erreichen. Es gibt also immer ein follow up. Mein Rat: Multiplizieren Sie den geplanten Aufwand gedanklich mit dem Faktor 10 und verwandeln Sie sich in eine "Action-Maschine". Wenn Sie das machen, werden Sie sämtliche Ängste verjagen - ich verspreche es.

Seite 1 von 2

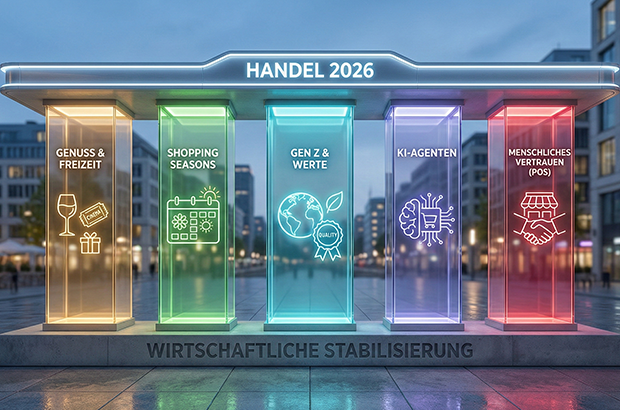

Der hybride Marktplatz: Worauf sich der Handel 2026 einstellen muss

Nach Sparzwang und Konsumflaute im Jahr 2025. Was sind die zentralen Themen, die den Handel 2026 prägen werden? Eine Einschätzung von Retail-Expertin Sandra Meurer.

2025 war ein einschneidendes Jahr für den Handel: Sparzwang und Konsumflaute setzten sich fort (GfK Konsumklimaindex), die Preissensitivität zog sogar weiter an. Gleichzeitig wurde künstliche Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor fürs Shopping (BCG). Und Social Commerce legte als Absatzkanal einen rasanten Aufstieg hin: Deutschlandweit wurden 2025 rund 7,1 Milliarden US-Dollar mittels dieses Online-Einzelhandelsmodells umgesetzt.

Soweit der Blick zurück - was sind die zentralen Themen und Trends, die den Handel im Jahr 2026 prägen werden?

1. 2026 ist Schluss mit Sparen

Nach zwei Jahren Zurückhaltung wächst in Deutschland die Ermüdung vom dauerhaften Sparmodus. 2026 steigt die Bereitschaft, wieder mehr Geld für Genuss und Freizeit auszugeben. Der Trend zum „Little Treat“ kehrt zurück: kleine, bewusste Ausgaben wie Kino- oder Restaurantbesuche gewinnen an Bedeutung. Während große Anschaffungen weiterhin von der wirtschaftlichen Lage abhängen, rücken Genuss und Freizeit klar stärker in den Fokus.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage unter über 2.000 Verbraucher*innen zeigt: 29 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2026 mehr für Grundnahrungsmittel ausgeben, ein Viertel plant höhere Ausgaben für Freizeitaktivitäten und jede(r) Fünfte für Genussmittel.

2. Shopping-Seasons sind im Wandel

Konsum findet immer seltener spontan statt und wird zunehmend anlassgebunden. Kund*innen kaufen häufiger im Kontext von Seasons. Händler*innen reagieren darauf, indem sie klassische Ereignisse wie Ostern, Halloween oder große Sportevents nicht mehr als punktuelle Highlights, sondern als mehrwöchige Shopping-Seasons inszenieren. Ziel ist es, Kaufanreize über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, Umsätze zu entzerren und nachhaltigere Nachfragezyklen zu schaffen. Shopping-Seasons werden damit zu strategischen Umsatztreibern statt kurzfristiger Promotion-Maßnahmen.

3. Die Gen Z führt eine Retail-Revolution an

Indie-Retail wächst 2026 – maßgeblich getragen von der Gen Z. Entgegen ihrem früheren Image als preis- und onlineorientierte Generation setzt sie zunehmend auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und faire Produktionsbedingungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Gen Z bereit, für diese Werte mehr auszugeben und zeigt damit, dass wertebasierter Konsum auch unter Druck Bestand hat.

Hintergrund: Eine repräsentative Faire-Umfrage zeigt: Für 59 % der Gen Z ist Qualität das wichtigste Kaufkriterium (Preis: 55 %). 41 % zahlen mehr für faire Produkte, 38 % für nachhaltige Materialien. Entsprechend stiegen in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Ausgaben der Gen Z für nachhaltige oder faire Produkte bei 25 % (Ø gesamt: 17 %) und für hochwertige Produkte bei 32 % (Ø gesamt: 19 %).

4. Kaum Shopping ohne KI

2026 wird der Handel zunehmend von autonomen KI-Agenten geprägt, die nicht nur beraten, sondern komplette Einkaufsprozesse übernehmen – vom Produktvergleich bis zur Bezahlung. Konsument*innen lagern vor allem Routinekäufe an persönliche Shopping-Agenten aus, die Bedürfnisse antizipieren, Preise überwachen und Alternativen vorschlagen. Sichtbarkeit entsteht dabei nicht mehr primär durch Werbung, sondern durch Datenqualität. Nur Marken mit klar strukturierten Produktinformationen, konsistenten Bildern und präzisen Nutzenargumenten werden von diesen Systemen überhaupt berücksichtigt. Wer das beherrscht, verkauft 2026 nicht nur häufiger, sondern auch automatisierter.

5. Und trotzdem: Am Point of Sale wird weiterhin dem Menschen vertraut

2026 gewinnt Vertrauen im Handel wieder deutlich an Bedeutung – und wird zunehmend an Menschen gebunden. Zum Vorteil der unabhängigen Händler:innen. Konsument*innen sind überfordert von KI-generiertem Content auf Social Media und einer wachsenden Zahl kaum unterscheidbarer Dropshipping-Angebote im E-Commerce. In diesem Umfeld profitieren Indie-Händler*innen besonders. Sie bieten Nähe, persönliche Beratung und nachvollziehbare Produktherkünfte. Der direkte Kontakt, echte Expertise und Transparenz werden wieder zu klaren Vertrauensankern. Indie-Retail wird damit zu einem Gegenpol zur Anonymisierung des digitalen Handels.

Die Autorin Sandra Meurer ist Retail-Expertin bei Faire, einem globalen Online-Großhandelsmarktplatz für unabhängige Händler*innen und Brands.

Buchtipps von Gründer*innen für Gründer*innen

„Sag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist.“ Sieben Gründer*innen – sieben Bücher, die ihnen als Inspirationsquelle dienen. Ein Tipp für alle, die über den täglichen Business-Tellerand hinausblicken wollen.

Till Wahnbaeck, Gründer und CEO von Impacc

Till Wahnbaeck ist Gründer und Geschäftsführer von Impacc. Zuvor leitete er als Vorstandsvorsitzender die Welthungerhilfe und sammelte Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. Beide Welten bringt er nun bei Impacc zusammen: Spenden werden zu Beteiligungen an afrikanischen Start-ups, die vor Ort Arbeitsplätze schaffen.

Tills Buchtipp: Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling: Factfulness, Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, ISBN: 9783548060415, Ullstein 2029, 22,99 Euro

„Die Welt geht vor die Hunde? Von wegen! Hans Rosling zeigt mit Daten statt Meinungen, wie sehr sich die Welt verbessert hat – bei Armut, Kindersterblichkeit, Schulbildung von Mädchen und vielen anderen Themen. Und er erklärt, warum wir trotzdem ständig glauben, alles gehe den Bach runter.

Für mich als Historiker trifft er damit einen wunden Punkt: Wir sehen oft nur den Moment, die Krise, das Drama. Aber sobald man zwei, drei Schritte zurücktritt und die Entwicklung über Zeit betrachtet, erkennt man, dass vieles – nicht alles, aber vieles – in eine bessere Richtung läuft.

Factfulness ist daher eine wunderbare Gelegenheit, wieder ein Gefühl für unseren massiven Fortschritt zu bekommen und zukünftige Potenziale zu entdecken. Und darüber hinaus ermuntert das Buch auch, Fakten vor Fiktionen zu stellen.

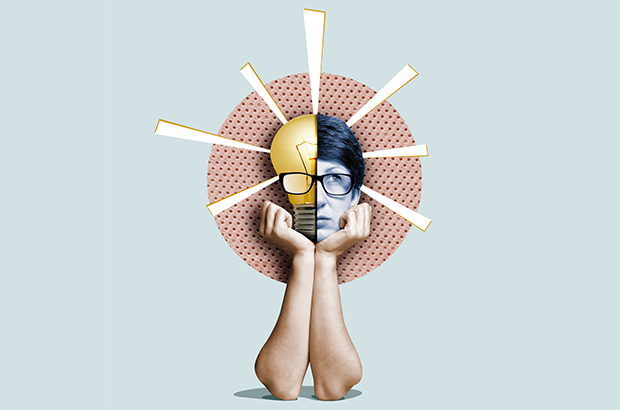

Wachstumsfalle Teamkultur

Was passiert, wenn niemand im Team mehr sagt, was er/sie wirklich denkt, und warum viele Start-ups nicht an Konflikten, sondern am Schweigen scheitern.

Es ist Montagvormittag. Der Meetingraum ist voller Kolleg*innen. Es wird auf Schreibblöcken gekritzelt und aus dem Fenster geschaut. „Findet ihr die Idee gut?“, fragt die Leitung in die Runde. Die Blicke der Teammitglieder wandern auf den Boden, niemand sagt etwas. Absolute Stille im Raum. Wieder die Leitung: „Super, dann werte ich das als Ja!“ Das Meeting wird beendet, die Mitarbeitenden verlassen mit leeren Gesichtern den Raum. Zweifel am neuen Konzept werden in Einzelgesprächen im Flurfunk besprochen.

Was kostet dieses Schweigen? Produktivität? Innovation? Talentbindung?

Denn was wir hier beobachten, ist keine Zustimmung, sondern ein klares Signal, dass etwas getan werden muss. Bleierne Stille und die Abwesenheit offen ausgetragener Konflikte sind deutliche Zeichen von Resignation und nicht einer vermeintlich harmonischen Teamkultur. Stille im Team und Resignation beginnen als schleichender Prozess. Am Anfang der Unternehmensgründung herrscht Euphorie. Jede Idee klingt nach Aufbruch und jedes Meeting nach Zukunft. Doch irgendwann wird das Schweigen laut. Fragen werden nicht mehr offen gestellt und Kritik bleibt häufig unausgesprochen, Slack-Threads enden mit Emojis statt Worten. Gründer*innen wundern sich über plötzliche Kündigungen und merken zu spät: Die Kultur, die sie für harmonisch hielten, ist längst verstummt.

Wenn Selbstschutz und Zurückhaltung wichtiger werden als die Wahrheit

In vielen Start-ups dominieren Geschwindigkeit, Innovation und der permanente Druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern. Gefühlt bleibt keine Zeit, die eigenen Zweifel zu erklären und Ideen infrage zu stellen. In einer „Hustle-Culture“ liegt der Fokus auf sofortiger Umsetzung. Werden Rückfragen in Meetings persönlich genommen und Ideen öffentlich bewertet, entsteht etwas, was Kommunikationspsycholog*innen „Schutzschweigen“ nennen. Man hält sich zurück, um andere nicht zu überfordern und ignoriert dabei die eigene Wahrnehmung, sich selbst und andere betreffend. Langsam und schleichend entsteht eine neue kommunikative Grundtendenz im Team: Niemand will mehr kritisch sein. Also schweigen alle aus Rücksicht, Bequemlichkeit oder Angst, das fragile Miteinander zu stören. Was also kurzfristig stabilisierend erscheint, kann langfristig jede Lernbewegung und jede offene, ehrliche Teamkultur unterdrücken.

Schweigen ist keine Leere, sondern ein stiller Störfaktor

Wir alle wissen, Konflikte verschwinden nicht, sie verändern nur ihre Form. In der Stille wachsen unausgesprochene Kränkungen, Missverständnisse und Rückzugsstrategien. Was bleibt, ist eine Atmosphäre aus vorsichtiger Höflichkeit, persönlicher Verletztheit, innerer Kündigung, Abgrenzung und Selbstschutz. Ein toxischer Cocktail, der nicht nur einem Start-up die Existenzgrundlage raubt. Denn nicht Streit zerstört Teams, sondern fehlende Reibung und die damit verbundene Klärung. In einer stillen und zurückhaltenden Atmosphäre kann Selbstzensur zur Tagesordnung werden, kreative Ansätze werden im Keim erstickt.

Die sieben Red Flags einer stillen Teamkultur

Eine belastete Unternehmenskultur ist an folgenden Signalen erkennbar:

- In Meetings sprechen immer dieselben; meist eine bis drei Personen.

- Auf Feedback und Verbesserungsvorschläge wird grundsätzlich verzichtet.

- Die freiwillige Beteiligung an optionalen Aufgaben sinkt rapide.

- Informationen werden bewusst zurückgehalten.

- Kreativitäts- und Innovationsverluste werden sichtbar.

- Unsicherheit und Erschöpfung der Mitarbeitenden werden deutlich spürbar.

- Die Körpersprache der Mitarbeitenden spricht Bände (verschränkte Arme, starre Körperhaltung, abschweifende Blicke). „Passt schon“- oder auch „Mir egal“-Reaktionen ersetzen offene Diskussionen.

Die Rückkehr zu Klarheit und Transparenz ohne Angst vor Konflikten

Das Gefühl von Sicherheit im Unternehmen entsteht nicht durch Wertetafeln an der Wand. Es ist die Form der Führung, die Unsicherheiten wahrnimmt, aushält und entscheidend trägt.

Wenn Gründer*innen sagen „Ich nehme Stille wahr. Ist das Zustimmung, Nachdenklichkeit, Ablehnung oder Unsicherheit? Wer empfindet das auch?“ entsteht Raum für das, was Deeskalation ausmacht: Verbindung statt Bewertung.

In solch einem betrieblichen Umfeld lernen Teammitglieder: Hier darf man ehrlich sein, ohne verurteilt zu werden. Doch wie gelingt das? Es kann helfen, regelmäßig Räume zu schaffen, in denen Fehler analysiert werden. Dabei liegt der Fokus nicht auf Schuldfragen, sondern auf dem riesigen Wachstumspotenzial, das mit Fehlern einhergeht. Denn neben individuellen Faktoren, sind Fehler häufig Indikatoren für Verbesserungsbedarf in strukturellen Abläufen des Unternehmens.

Fragen wie „Was können wir als Team daraus lernen?“ und „Welche Struktur braucht Veränderung, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden?“ können eine Teamkultur bewusst fördern, in der konstruktiv mit Kritik gearbeitet wird, zum Beispiel mit „Lesson-learned“-Slack-Threads statt persönlichen Schuldzuweisungen.

Eine etwas anonymere und niederschwellige Methode kann der „Markt der Konfliktlösung“ sein. Dazu schreibt jedes Teammitglied die Ursache aktueller Spannungen oder Unsicherheiten anonym auf eine Karte. Die Karten werden in der Mitte des Raumes verteilt und die Teammitglieder haben im Anschluss die Aufgabe, sich eine Karte auszusuchen und Lösungen für das Problem vorzuschlagen. Auf diese Weise kommen Konflikte buchstäblich zeitnah auf den Tisch und können kollektiv gelöst werden.

Drei Mikro-Übungen gegen das Schweigen

Diese drei Interventionen verhindern, dass Teams in kritische Dynamiken rutschen:

Die „Zweifelrunde“: Bei der Vorstellung neuer Konzepte kann es helfen, bewusst die möglichen Probleme einer Idee anzusehen und damit die kollektive Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Dazu wird mit „Blitzlicht-Methode“ erfragt: Was spricht dagegen? Zweifel werden aktiv erfragt und die Teammitglieder haben gemeinsam die Möglichkeit, sich kreativ einzubringen und nach Lösungen und Alternativen zu suchen. So können Prozesse optimiert werden, bevor Probleme entstehen. Vielleicht wird gealbert und gelacht, vielleicht gestritten, aber in jedem Fall werden eine offene Meinungskultur im Team und die Verbindung untereinander gefördert.

Das „Freiraum-Meeting“: Wöchentlich 20 Minuten, keine Agenda, keine Entscheidungen. Nur drei Fragen: Was lief diese Woche emotional gut? Wo habe ich etwas heruntergeschluckt, das mich noch beschäftigt? (3-Tage-Regel: Wenn ich dann immer noch dran denke, ist es klärenswert). Was will ich ansprechen, ohne dass es persönliche Konsequenzen hat? Das ist Deeskalation in Reinform, präventiv statt reaktiv.

Vielschichtige Rollen trennen, bevor sie kollidieren: „Ich spreche jetzt als Entwicklerin, nicht als Freundin.“ Indem wir diese Rollen klar trennen, stellen wir sicher, dass persönliches Feedback nicht durch Beziehungsnähe blockiert wird.

Strukturen schaffen, die Sicherheit und Wachstum fördern

Der häufigste Grund für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz ist die fehlende Wertschätzung im Team. Statt unter neidischen Blicken der Belegschaft den/die „Mitarbeiter*in des Monats“ zu küren und damit den Konkurrenzdruck zu erhöhen, könnte man auch wöchentlich eine moderierte „10-Minuten-Danke-Runde“ einführen.

Sie würde die Teamleistung in den Fokus stellen und beispielsweise verdeutlichen, dass Einzelne nur deshalb Höchstleistungen vollbringen können, weil andere sie unterstützen. Das schafft psychologische Sicherheit, die gerade in Start-ups entscheidend ist, deren Erfolg von Experimentierfreude und schneller Umsetzung abhängt.

Die Autorin Josefine Wilberg ist Deeskalationstrainerin, Dozentin und psychologische Ersthelferin, www.mindandmoments.com

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Mehr als ein Accessoire: Warum Taschen im Alltag von Gründerinnen, Berufstätigen und Kreativen immer wichtiger werden

Ein redaktioneller Blick auf aktuelle Taschentrends, Funktion, Materialien und die Bedeutung gut durchdachter Accessoires im beruflichen und privaten Alltag.

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr auch das, was wir täglich mit uns tragen. Zwischen Homeoffice, Coworking-Space, Kundenterminen und privaten Verpflichtungen verschwimmen die Grenzen immer stärker. Das zeigt sich auch bei einem Gegenstand, der lange Zeit als klassisches Modeaccessoire galt: der Handtasche. Heute übernimmt sie Funktionen, die weit über den ästhetischen Anspruch hinausgehen. Sie soll organisieren, schützen, transportieren – und gleichzeitig zum persönlichen Stil passen.

Gerade Frauen, die beruflich viel unterwegs sind oder mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen, setzen zunehmend auf funktionale, vielseitige Designs. Die Nachfrage wächst nach Taschen, die genügend Platz für Laptop, Unterlagen, Alltagsbedarf und persönliche Essentials bieten, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Dass sich auf Plattformen eine große Auswahl an Damen Handtaschen in unterschiedlichsten Modellen findet, liegt vor allem daran, dass die Lebensrealitäten vielfältiger geworden sind. Eine Tasche begleitet heute nicht mehr nur ein Outfit – sie begleitet den gesamten Tag.

Funktion und Design wachsen zusammen

Taschen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während früher klare Trennlinien zwischen Business-, Freizeit- und Abendtaschen existierten, rücken hybride Formen immer mehr in den Vordergrund. Besonders gefragt sind:

- Clean gestaltete Tote Bags, die Laptoptasche und Allrounder zugleich sind

- Crossbody-Modelle, die Bewegungsfreiheit bieten

- Minimalistische Rucksäcke aus hochwertigen Materialien

- Strukturierte Handtaschen, die Professionalität ausstrahlen

Unternehmerinnen, Freelancerinnen und Studierende wollen Modelle, die mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen: genügend Stauraum, sichere Fächer, hochwertige Verarbeitung und ein Design, das sowohl im Büro als auch in der Freizeit funktioniert.

Materialien, die Trends bestimmen

Neben der Optik spielt das Material heute eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualität sind Kriterien, die Käuferinnen zunehmend wichtiger nehmen. Besonders beliebt sind:

- Vegane Lederalternativen, die robust und zugleich ästhetisch sind

- Recycelte Kunststoffe für sportive Modelle

- Glattes Rindsleder für langlebige Business-Taschen

- Textilgewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften

Viele Marken setzen inzwischen auf zertifizierte Herstellungsprozesse oder innovative Materialtechnologien, die Design und Umweltbewusstsein miteinander verbinden.

Organisation wird zum neuen Luxus

Während Mode früher vor allem durch äußere Merkmale bewertet wurde, zählt im Alltag vieler Frauen etwas anderes: Struktur. Taschen mit cleveren Innenfächern, separaten Laptop-Compartments, Reißverschlusstaschen und durchdachten Details erleichtern den Alltag enorm.

Immer mehr Modelle sind so aufgebaut, dass:

- Unterlagen knickfrei transportiert werden

- Technikgeräte sicher verstaut sind

- Snacks, Schlüssel, Kosmetik und Bargeld getrennt voneinander Platz finden

- Ordnung auch bei einem vollen Tagesprogramm problemlos möglich ist

Dieser Fokus auf Organisation spiegelt einen klaren gesellschaftlichen Trend wider: Effizienz und Ästhetik schließen sich nicht mehr aus.

Warum Taschenwahl auch ein Stück Selbstbestimmung ist

Accessoires sagen viel über Personen aus – das gilt heute mehr denn je. Die Tasche entscheidet darüber, wie sicher wir uns im Alltag bewegen, wie gut wir vorbereitet sind und wie einfach es ist, flexibel zu reagieren. Sie unterstützt dabei, berufliche und private Aufgaben miteinander zu verbinden und den Tag souverän zu meistern.

Gerade Gründerinnen und junge Professionals betrachten eine gut gewählte Tasche daher als Teil ihrer persönlichen „Work-Equipment-Strategie“. Sie soll:

- Professionalität signalisieren

- Individualität zeigen

- Komfort bieten

- Vertrauen schaffen

Es ist kein Zufall, dass Taschen zu den Accessoires gehören, die Menschen am häufigsten bewusst auswählen – sie sind Ausdruck von Stil, Struktur und Mobilität.

Trends, die den Markt prägen

Gegenwärtig lassen sich drei große Trends beobachten:

1. Modularität

Taschen mit austauschbaren Gurten, separaten Pouches und variablen Tragemöglichkeiten.

2. Understatement

Zurückhaltende Farben, klare Linien, hochwertige Materialien – weniger Statement, mehr Stil.

3. Smarte Details

RFID-Schutz, wasserabweisende Materialien, Laptop-Padding, leichte Konstruktionen.

Diese Trends zeigen: Funktion wird zunehmend zum stilprägenden Element.

Fazit: Die richtige Tasche ist eine Investition in den Alltag

Eine gut gewählte Tasche ist viel mehr als ein Modeartikel. Sie ist ein täglicher Begleiter, der Ordnung schafft, Professionalität vermittelt und Flexibilität ermöglicht. Angesichts der großen Auswahl an Designs, Materialien und Formen lohnt sich ein bewusster Blick auf das, was wirklich zählt: Qualität, Funktion und ein Stil, der sich in verschiedene Lebenssituationen einfügt.

Wer heute eine Tasche auswählt, entscheidet sich nicht nur für ein Accessoire, sondern für ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert und gleichzeitig ein Stück Persönlichkeit transportiert. Genau deshalb wachsen Anforderungen, Auswahl und Innovationskraft in diesem Segment stetig – und machen die moderne Handtasche zu einem unverzichtbaren Bestandteil des mobilen Lebens.

Gehaltstransparenz wird zur Pflicht – wie offene Zahlen die Jobsuche verändern

Die neue EU-Richtlinie zur Gehaltstransparenz, die 2026 in Kraft tritt, dürfte die Jobsuche wieder einmal entscheidend verändern. Das sollten Arbeitgebende wissen.

So sollen Gehaltsangaben künftig bereits im Bewerbungsprozess erfolgen, jährliche Informationen zu Entgeltkriterien werden Pflicht, und bei Lohndiskriminierung liegt die Beweislast künftig bei dem / der Arbeitgeber*in. Sanktionen bei Verstößen sorgen für zusätzlichen Druck auf Unternehmen, faire Vergütungen umzusetzen.

Damit ist klar: Wer sich jetzt schon auf die neuen Spielregeln einstellt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fachkräfte, sondern vermeidet auch rechtliche Risiken. „Gehälter offen kommunizieren – für viele Unternehmen noch eher ungewohnt, für Bewerberinnen und Bewerber heute jedoch ein entscheidender Faktor“, bestätigt Jan-Niklas Hustedt, Geschäftsführer der Sparkassen-Personalberatung. Laut einer Stepstone-Befragung von 2024/2025 erhöhen klare Gehaltsangaben die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben, deutlich. Jede zweite Person hat schon auf eine Bewerbung verzichtet, wenn das Gehalt fehlt.

Wer schweigt, verliert?

Transparenz in Sachen Gehalt prägt das Image eines Unternehmens in der heutigen Zeit nachhaltig. So erhalten Bewerber*innen durch entsprechende Angaben eine realistische Orientierung. Für 76 Prozent der Befragten entscheiden Informationen über die Vergütung darüber, ob ein Jobangebot interessant erscheint. „So vermeiden klare Zahlen auch Frust in späteren Gesprächsrunden, wenn Gehaltsvorstellungen plötzlich auseinandergehen“, weiß der Recruiting-Experte. „Gleichzeitig signalisieren Unternehmen damit auch eine offene Kommunikation, Wertschätzung und Vertrauen.“ Ganze 82 Prozent der Menschen hierzulande befürworten eine allgemeine Gehaltstransparenz ausdrücklich. Spätestens mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie wird Offenheit nicht mehr nur ein Nice-to-have sein, sondern ein Muss, für Arbeitgebende, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Klare Zahlen schaffen Vertrauen

Unternehmen profitieren so auch von einem besseren Employer Branding, denn 86 Prozent der Kandidat*innen bewerten Firmen positiv, wenn Stellenanzeigen transparente Gehälter enthalten. Gehaltsangaben fördern relevante Bewerbungen und reduzieren Zeitverluste durch unpassende Kandidaturen. Klare Kommunikation schafft zudem eine Situation auf Augenhöhe, in der keine überflüssigen Verhandlungen nötig sind. Gehaltstransparenz wirkt zudem als Instrument gegen den Gender Pay Gap. Aktuell liegt die Lohnlücke in Deutschland bei rund 15 Prozent – 2020 lag sie noch bei knapp 19 Prozent. Der Experte hält fest: „Offene Gehaltsstrukturen ermöglichen eine faire Vergütung und tragen so dazu bei, Diskriminierungen zu vermeiden.“ Unternehmen, die eine solche Transparenz in ihrem Bewerbungsprozess leben, positionieren sich damit auch als fortschrittliche Arbeitgeber und setzen ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung.

Offenheit lohnt sich doppelt

Das Entgelttransparenzgesetz existiert zwar schon seit 2017 und gewährt Beschäftigten in Firmen ab 200 Mitarbeitenden Auskunft über vergleichbare Gehälter. Ab 500 Mitarbeitenden verpflichtet das Gesetz Unternehmen zusätzlich zu regelmäßigen Berichten über Entgeltgleichheit. Doch erst durch die neue EU-Richtlinie erhält das Thema echten Schub: Offene Gehaltsangaben fördern Vertrauen, sparen Zeit und ziehen passende Bewerber*innen an. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zu fairer Bezahlung und Gleichberechtigung. „Wer diese Transparenz jetzt schon aktiv lebt, kann die kommenden Vorgaben nicht nur stressfrei erfüllen, sondern sich als moderner, verantwortungsvoller Arbeitgeber positionieren“, so Hustedt. Für Kandidat*innen bedeutet das: eine fundierte Entscheidungsgrundlage und mehr Sicherheit bei der Jobsuche.

Chef*in oder Gottheit?

Wenn Gründende ihr Unternehmen lieber kontrollieren als skalieren und so zum/zur größten Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens werden. Über die Demut des Loslassens.

Es gibt eine Wahrheit über Gründende, die in keinem Pitch Deck steht und auf keiner Start-up-Konferenz ausgesprochen wird: Viele scheitern nicht nur am Markt, sondern vor allem an sich selbst. Nicht, weil sie zu wenig können oder zu wenig leisten, sondern weil sie zu viel wollen. Zu viel Kontrolle, zu viel Macht, zu viel Ego. Diese Beobachtung ist so schmerzhaft wie eindeutig: Aus dem/der visionären Gründer*in wird der/die größte Skalierungsfeind*in des eigenen Unternehmens.

Die Walnussbaum-Falle

Gründende sind oft wie Walnussbäume in der Unternehmenslandschaft: mächtig und prägend. Doch wer schon einmal unter einem Walnussbaum gestanden hat, wird bemerken: In seinem Schatten wächst nichts. Viele Start-ups – insbesondere in der Beratungs-Industrie, sind um die Persönlichkeit, das Charisma und den Erfahrungsschatz der Gründenden konstruiert. Das funktioniert für die ersten Jahre oft erstaunlich gut und überzeugend. Doch spätestens dann tappen nicht wenige Gründe*innenpersönlichkeiten in die Walnussbaum-Fall: In ihrem enormen Schatten drohen Talente zu verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance haben zu gedeihen.

Es gibt keinen Backup-Guru. Gerade bei beratungsintensiven Geschäftsmodellen wird das fatal: Das gesamte Unternehmen kreist um eine Person, ihre Expertise, ihre Ausstrahlung. Was passiert, wenn diese Person ausfällt, überlastet ist oder – noch schlimmer – zum Flaschenhals wird?

Holger Tumat, Co-Gründer von JobRad, kennt die Problematik. Jobrad hat den Sprung vom Start-up in ein gestandenes, mittelständisches und erfolgreiches Unternehmen längst geschafft. Er bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als Gründer, als Unternehmer nicht loslassen kann. Und das ist ein Vorteil, manchmal eben auch ein Nachteil.“

Der Vorteil? Diese Hartnäckigkeit, diese obsessive Detailverliebtheit erweckt Startups überhaupt erst zum Leben. Carsten Maschmeyer, einer der bekanntesten Investoren des Landes, hat bei seinen Investmentrunden ein klares Prinzip: „Ich investiere weniger in Ideen als in Teams.“ Er glaubt an die Kraft des Commitments des Gründungsteams.

Der Nachteil? Genau diese Eigenschaften können das Unternehmen, wenn sie nicht moderiert werden, den eigenen Erfolg später aushebeln.

Emotionale Skalierungsgrenzen

Skalierungschancen offeriert der Markt. Doch diese Formel greift zu kurz. Wachstum von Start-ups ist auch immer eine Frage von systematischer Organisationsentwicklung. Nicht selten herrscht noch immer der/die Gründer*in, die jeden Kundenvertrag persönlich durchkämmt wie ein(e) Archäolog*in antike Scherben, obwohl das Team längst 50 Seelen zählt. Da thront der/die Gründer*in in jedem Meeting wie ein(e) wohlwollende(r) Patriarch bzw. Patriarchin, davon überzeugt, den einen richtigen Weg zu kennen, wie das Unternehmen zu führen ist.

Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde ächzen nicht selten unter kulturellen Wachstumsschmerzen. Wenn aus der Pizza-Bohème im Großraumbüro von einst die Betriebskantine im Erdgeschoss wird, erscheint die Anfangszeit idyllisch. Aus spontanen Eingebungen am Kickertisch werden liturgische Abstimmungsrunden. Was zuvor in einem kurzen One-and-One geklärt wurde, erstickt nun in endlosen Meetingschleifen. Diese emotionalen Skalierungsgrenzen sind härter als jede Finanzierungsrunde. Es ist der Moment, in dem Gründende erkennen müssen: Die Fähigkeiten, die ein Start-up zum Leben erwecken, sind nicht dieselben, die es zum Skalieren bringen.

„Wir haben ja eine Kultur mit aufgebaut, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzt, auf Vertrauen. Und mit der Größe kommt zwangsläufig eine andere Form von Struktur“, beschreibt Holger Tumat diese anspruchsvolle Transformation.

Die Krux: Nicht nur die Gründenden kämpfen mit dem Loslassen. Auch die Mitarbeitenden der ersten Stunde trauern der kuscheligen Start-up-Atmosphäre nach. So wird Organisationsentwicklung schnell zur Trauerarbeit.

Gründende vs. Unternehmer*in: ein Identitätsproblem

Die Trauer hat noch eine tiefere Dimension, die oft übersehen wird: Viele Gründende fremdeln mit dem Begriff Unternehmer*in. Gründer*in sein klingt visionär, kreativ, revolutionär. Unternehmer*in hingegen? Das riecht nach Macht, nach Hierarchie, nach alten weißen Männern in Anzügen.

Dorothea von Wichert-Nick, die Gründende auf dem Weg zum CEO begleitet, kennt das Dilemma: „Mein Unternehmen wächst, aber ich wachse nicht mit.“ Dieser Satz fällt in ihren Beratungen immer wieder. Die Gründenden spüren, dass sie selbst zum Flaschenhals werden, aber der Übergang vom operativen Macher zum reifen Leader ist der kritischste Schritt.

Das Paradox: Aus Angst, die ursprüngliche Startup-DNA zu verlieren, werden notwendige Veränderungen aufgeschoben. Doch genau diese Vermeidungshaltung führt zur Bedrohung der kulturellen Identität. Wenn der Veränderungsdruck so groß wird, dass überhastete Anpassungen vorgenommen werden müssen, entsteht ein kulturelles Vakuum: irgendwo zwischen kleinem Fisch und zahnlosem Hai.

Erfolgreiche Gründer*innenpersönlichkeiten zeichnen sich genau dadurch aus, dass es ihnen gelingt, aus einer Idee, ein gesund wachsendes Unternehmen aufzubauen und ihre Rolle ebenfalls weiterzuentwickeln, bspw. mithilfe eines Führungstrainings.

Philipp Westermeyer von OMR zieht für sich selbst das Resümée: „Heute bin ich eher Unternehmer, aber ich bin auch immer Gründer. Und ich glaube, das ist auch okay.“ Diese begriffliche Klarheit ist mehr als Wortklauberei. Sie spiegelt die Bereitschaft wider, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Der schwierigste Schritt: Den Weitblick bewahren, aber sich selbst überflüssig machen, ohne die Seele des Unternehmens zu verlieren.

Das Boutiquen-Syndrom

Es gibt sie, diese Gründenden, die ihre Unternehmen wie kostbare Bonsais hegen: klein, kontrollierbar, perfekt gestutzt. Die lieber Herr/Herrin über ein exklusives Reich bleiben, als den Sprung ins unberechenbare Wachstum zu wagen. Das wäre ehrenhaft, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre.

Problematisch wird es, wenn diese Entscheidung aus Angst getroffen wird. Angst vor Kontrollverlust, vor Komplexität, vor der Verantwortung für mehr Menschen. Dann, so warnt auch Dorothea von Wichert-Nick, wird aus der feinen Boutique ein selbstgebautes Skalierungsproblem: Keine Entwicklungsperspektiven für das Team, keine Wachstumschancen, keine Exit-Optionen.

Die Mitarbeitenden spüren das. Sie merken, wenn ihre Karriere an der Risikoaversion des Gründers zerschellt. Das Ergebnis: Brain Drain. Die Besten gehen zu Unternehmen, die ihnen Wachstum ermöglichen.

Die Demut des Loslassens

Man muss nicht denken, dass man unersetzlich ist. Dieser Satz klingt simpel, ist aber für viele Gründende eine Zumutung. Das Paradox der Gründung: Man muss sich engagieren, als sei man unersetzlich. Und man muss lernen, sich für ersetzbar zu halten, um es zu skalieren.

Loslassen ist ein Akt der Demut. Es bedeutet zu akzeptieren, dass andere Dinge anders und manchmal sogar besser machen können. Es bedeutet, das eigene Ego zugunsten des Unternehmens zurückzustellen.

Gutes Leadership = strategisches Loslassen

Wie geht das konkret? Hier drei Ansätze aus der Praxis:

1. Delegiere deine Lieblingsprojekte zuerst: Nicht die lästigen Aufgaben abgeben, sondern bewusst die Bereiche, die einem am Herzen liegen. Das schmerzt und zeigt dem Team, dass man es ernst meint.

2. Schaffe Redundanz in der Expertise: Für jeden kritischen Bereich sollten mindestens zwei Personen verantwortlich sein. Das Ziel: Der/die Gründer*in wird zum Backup, nicht zum unersetzlichen Flaschenhals.

3. Institutionalisiere den Dissens: Etabliere Strukturen, in denen Widerspruch nicht nur möglich, sondern erwünscht ist. Gute Entscheidungen entstehen durch Reibung, nicht durch Harmonie.

Vom Kontrollfreak zum Möglichmachenden

Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht die, die am längsten alles kontrollieren, sondern die, die am klügsten loslassen. Sie werden zu Möglichmacher*innen und Brückenbauer*innen. Sie schaffen Räume, in denen andere großartige Arbeit leisten können.

Das ist die härteste Lektion im Gründer*innenleben: Der größte Erfolg liegt darin, sich selbst überflüssig zu machen. Nicht als Person, aber als Bottleneck.

Chef*in oder Gottheit? Die Antwort ist klar: Ein(e) gute(r) Chef*in schafft andere Gottheiten. Ein(e) schlecht (r) bleibt allein auf dem Olymp. Und rätselt, warum das Unternehmen nicht gen Himmel steigt.

Das Loslassen ist schmerzhaft. Aber es ist der einzige Weg, wie aus einer guten Idee ein großes Unternehmen wird. Eine Schippe Demut und ein Denken in Möglichkeiten statt in Macht würde der Gründer*innenszene gut bekommen.

Die Autorin Jule Jankowski ist Deutschlands erste Arbeitsfeuilletonistin und Host des Podcasts GOOD WORK im brand eins-Netzwerk.

Tipp der Redaktion: Hier zum Nachhören: die GOOD WORK Folgen mit Dorothea von Wichert-Nick, Philipp Westermeyer, Carsten Maschmeyer und Holger Tumat.

Calm your Monkey Mind

Die Selbstklärungskette ist ein Tool, das dabei hilft, den gedanklichen Affenzirkus im eigenen Kopf aufzulösen, die Gedanken zu ordnen und sie so wieder besser in den Griff zu bekommen.

Gründen heißt: mutig entscheiden, schnell handeln, mit Unsicherheit leben. Doch was, wenn genau das plötzlich nicht mehr gelingt? Wenn der Mut versiegt, der Fokus verschwimmt und man auf dem eigenen Gründungsdeck wie gelähmt steht, während um einen herum der Sturm tobt?

Was viele Start-up-CEOs nicht ahnen: Hinter Entscheidungsschwäche steckt oft kein Mangel an Strategie, sondern ein Zuviel an innerer Unklarheit. Nicht der Markt bremst – sondern der eigene Affenzirkus im Kopf.

Wenn Gründer*innen blockieren

In Phasen hoher Unsicherheit melden sich im Inneren verschiedene Stimmen zu Wort: „Du darfst jetzt keinen Fehler machen!“, „Wenn du das vergeigst, war alles umsonst!“, „Warum hast du bloß ...?“ – ein chaotischer Chor aus Angst, Druck, Selbstkritik. Das Resultat: Denkblockade statt Klarheit, Aktionismus oder Lethargie statt Strategie.

Hier setzt die Selbstklärungskette an. Sie ist kein weiteres Tool zur Selbstoptimierung, sondern ein Erkenntnisweg. Sie macht innere Dynamiken sichtbar und strukturiert in einfachen, aber tiefgreifenden Schritten. Und sie führt zurück zur inneren Kommandozentrale: dem Ort, von dem aus Gründer*innen wieder klar und wirksam handeln können.

Die Arbeit mit der Selbstklärungskette besteht im Wesentlichen aus folgenden sechs Schritten, in denen das intrapsychische Erleben systematisch offengelegt wird.

Schritt 1: Das Thema eingrenzen – Fokussieren statt Grübeln

Die Methode beginnt nicht mit einem pauschalen „Ich bin überfordert“, sondern mit einer konkreten Frage: „Warum war ich heute im Pitch so fahrig?“ oder „Weshalb lähmt mich das Feedback von unserem Lead-Investor?“ So wird das diffuse Erleben greifbar und veränderbar.

Schritt 2: Innere Stimmen sammeln – Das eigene Kopfkino anschauen

Versetze dich in die aktuelle Situation. Welche Gedanken und Gefühle sind da – ungefiltert? Notiere sie, so wie sie auftauchen: „Ich hab null Ahnung, was ich da sage!“ (Unsicherheit) oder „Die erwarten, dass ich alles im Griff habe!“ (Druck). Sechs bis acht solcher Gedanken-Gefühls-Paare reichen aus. Wichtig dabei: Nicht bewerten, nur benennen.

Schritt 3: Vom Chaos zur Kette – Die innere Logik erkennen

Jetzt beginnt die Strukturarbeit. Sortiere: Was ist ein ursprüngliches inneres Erleben (z.B. Kränkung, Ohnmacht)? Und was ist eine Reaktion darauf (z.B. Wut, Ironie, Rückzug)? Beispiele: „Ich fühl mich überfordert.“ „Ich tu so, als wär alles easy.“ „Ich fühl mich wie ein Fake.“ Diese Prozesskette macht Muster sichtbar und damit veränderbar.

Schritt 4: Die blinden Flecken aufdecken – Die Lücke vor der Lähmung

Meist sind es nicht die lauten Reaktionen, die uns blockieren, sondern die unausgesprochenen Gefühle davor: Scham, Angst, Selbstzweifel. Die Methode lädt zur Rückwärtsanalyse ein: Was muss ich gedacht oder gefühlt haben, bevor ich innerlich so reagierte?

Schritt 5: Die Kette auf sich wirken lassen – Erkennen verändert schon

Ist die Kette vollständig, zeigt sie mehr als einen Moment: Sie offenbart oft einen inneren Algorithmus. Etwa: „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ Ein Glaubenssatz, der in der Start-up-Welt besonders verbreitet ist. Diese Erkenntnis ist kein Endpunkt, sondern der Anfang echter Selbststeuerung.

Schritt 6: Die neue Perspektive einüben – Von der/dem Gründenden zum/zur inneren CEO

Die Kette ist kein Dogma, sondern ein innerer Kompass. Wer regelmäßig mit ihr arbeitet, trainiert eine Form von Selbstführung, die tiefer geht als manche Tools und Hacks. Man wird weniger Spielball der eigenen Reaktionen und mehr Gestalter*in der eigenen Haltung.

Fallbeispiel: Wenn der CTO plötzlich nichts mehr entscheidet

Ein Tech-Gründer, Anfang 30, gilt als brillanter Entwickler. Doch seit der Seed-Runde trifft er keine klaren Entscheidungen mehr. Das Team ist frustriert. Im Coaching zeigt sich: Er hat Angst, mit seinen Entscheidungen zu enttäuschen – und damit das Vertrauen der Investor*innen zu verlieren. Die Selbstklärungskette macht sichtbar: Nicht fehlende Kompetenz blockiert ihn, sondern ein unbewusster Glaubenssatz: „Wenn ich Fehler mache, bin ich nicht mehr tragbar.“ Durch die Arbeit mit der Kette erkennt er: Diese Angst stammt aus einer ganz anderen Zeit, hat aber heute Steuerungsmacht. Allein diese Erkenntnis öffnet Handlungsräume. Sein Fazit: „Ich dachte, ich muss härter pushen. Jetzt sehe ich: Ich muss zuerst mir selbst begegnen.“

Positive Nebenwirkungen der Kette

Die Anwendung der Selbstklärungskette löst oft einen Aha-Effekt aus: Ich bin nicht meine inneren Abläufe, sondern kann diese beobachten und analysieren – was auch bedeutet, dass es einen Raum jenseits dieser Abläufe gibt, der sich kultivieren lässt: unsere „innere Kommandobrücke“, der Ort, von dem aus echte Selbstführung möglich wird.

Jede Anwendung der Selbstklärungskette stärkt die Kommandobrücke, es fällt einem leichter, inneres Erleben und (emotionale) Reaktionen auf dieses Erleben zu beobachten, auseinanderzuhalten, es zu steuern oder eben auch zu entscheiden, es einfach nur freundlich zu akzeptieren. Die ersten Einsätze des Tools lassen darüber hinaus folgende positive Nebenwirkungen erwarten:

- Stärkung von Resilienz und der Fähigkeit zur Selbststeuerung.

- Förderung eines agilen Mindsets (psychologische Flexibilität).

- Schnellere Selbstorientierung: weg von „Nebenschauplätzen“ und „Umgebungslärm“ hin zum eigentlichen inneren Hindernis (Fokus auf die eigene Erlebenswelt).

- Stärkung der Eigenverantwortung bzw. Selbstermächtigung (Self-Empowerment).

Fazit: Selbstführung beginnt mit Selbstklärung

In unsicheren Zeiten brauchen Gründende keine weiteren Ratschläge. Sie brauchen innere Klarheit. Die Selbstklärungskette ist kein Shortcut, aber ein ehrlicher Pfad dorthin. Wer ihn geht, gewinnt nicht nur Entscheidungsstärke, sondern auch eine neue Qualität der Selbstwirksamkeit. Und das ist vielleicht die wichtigste Ressource im Start-up-Kosmos.

Der Autor Christoph Zill ist Diplom-Pädagoge, Coach und Mediator. Die von ihm entwickelte Selbstklärungskette wurde 2024 als Finalist beim Psychologie Award ausgezeichnet.

Print mit Persönlichkeit: Warum Visitenkarten auch für Start-ups wichtig bleiben

Warum Printprodukte wie Visitenkarten auch 2025 im Gründer*innen-Alltag relevant bleiben – und worauf bei Gestaltung und Produktion zu achten ist.

In einer Welt, in der alles digitalisiert scheint – von Networking über Bewerbungsgespräche bis hin zum Vertragsabschluss –, wirkt das Thema Print fast altmodisch. Doch gerade bei Gründungen, beim Aufbau von Kund*innenbeziehungen oder beim Auftritt auf Messen zeigt sich: Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier sind alles andere als aus der Zeit gefallen. Sie sind sichtbare Anker im digitalen Rauschen – und können den Unterschied machen zwischen Austausch und Eindruck.

Ob im ersten Kund*innengespräch oder beim Pitch vor Investor*innen – der Moment, in dem Sie eine Visitenkarte erstellen und überreichen, ist nicht nur ein Akt der Kontaktweitergabe. Er ist eine Geste. Eine Entscheidung für Substanz. Und ein Statement in Sachen Stil.

Der erste Eindruck zählt – und bleibt

Während LinkedIn-Profile, QR-Codes oder digitale Visitenkarten praktisch sind, fehlt ihnen oft eines: das Gefühl von Echtheit. Eine hochwertig gestaltete Visitenkarte vermittelt Wertschätzung, Professionalität und visuelle Identität auf den ersten Blick. Sie sagt: Ich nehme meine Idee ernst – und dich auch.

Gerade bei Netzwerkveranstaltungen, Gründungsmessen oder Co-Working-Pitches bleibt der erste physische Eindruck oft länger im Gedächtnis als eine E-Mail im Posteingang. Und wenn es hektisch wird, ist eine greifbare Karte oft schneller zur Hand als das Smartphone.

Visitenkarten als Markenbaustein

Für junge Unternehmen ist der Markenauftritt ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Farbwahl, Logo, Typografie – alles trägt zur Identität bei. Die Visitenkarte ist dabei nicht nur ein Infomedium, sondern ein Träger dieser Identität. Sie ist Miniatur-Markenbotschaft, komprimiertes Designsystem und unterschätzter Imagefaktor zugleich.

Entsprechend wichtig ist es, sich bei der Gestaltung Zeit zu nehmen – oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition lohnt sich: Eine Visitenkarte, die durch Design, Haptik und Aussage überzeugt, bleibt nicht nur in der Tasche, sondern auch im Kopf.

Print 2025: Nachhaltig, individuell, hochwertig

Auch im Druckbereich hat sich viel getan: Umweltfreundliche Papiere, klimaneutrale Produktion und vegane Druckfarben sind längst keine Ausnahme mehr. Wer bei der Gründung auf Nachhaltigkeit achtet, sollte das auch bei Printprodukten tun – nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es bei Kund*innen, Partner*innen und Förderinstitutionen immer stärker wahrgenommen wird.

Neben der ökologischen Komponente ist Individualisierung ein wachsender Trend: Geprägte Logos, ungewöhnliche Formate, Softtouch-Oberflächen oder farbige Schnittkanten machen aus der klassischen Visitenkarte ein kreatives Statement. Auch QR-Codes mit direkter Verlinkung zum Online-Profil oder zur Projektseite lassen sich heute problemlos integrieren – und verbinden Print mit Digitalem.

Warum Start-ups nicht auf Print verzichten sollten

Auch wenn vieles online läuft: Persönlicher Kontakt ist und bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor im Business. Und genau hier entfaltet Print seine Stärken. Eine gedruckte Karte überbrückt Unsicherheit, schafft Verbindlichkeit und bleibt auch dann noch bestehen, wenn WLAN oder Akku versagen.

Gerade in der Frühphase, wenn Vertrauen aufgebaut werden muss, sind solche „analogen Markenberührungen“ wichtig. Sie zeigen: Wir sind präsent – nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben.

Tipps für die perfekte Visitenkarte

- Reduktion ist Trumpf: Name, Funktion, Logo, Website – mehr braucht es meist nicht. Klarheit vor Kreativität.

- Material bewusst wählen: Ob klassisch matt, strukturiert oder mit Effektlack – die Haptik beeinflusst die Wirkung.

- Gestaltung als Teil der Marke denken: Farben, Schriften und Bildsprache sollten zum gesamten Auftritt passen.

- QR-Codes sinnvoll integrieren: Für mehr Interaktion, aber ohne das Layout zu überladen.

- Format mit Bedacht wählen: Standardgrößen sind praktisch, Sonderformate fallen auf – aber passen nicht immer ins Portemonnaie.

Print ist kein Gegensatz zur Digitalisierung – sondern Ergänzung

Viele Gründer*innen glauben, Print sei ein Relikt vergangener Zeiten. In Wahrheit aber erleben hochwertige Druckprodukte derzeit eine Renaissance – gerade weil sie in einer überdigitalisierten Welt auffallen. Sie sind langsam, bewusst und wertig. Und damit genau das, was im schnellen Business-Alltag oft fehlt.

Start-ups, die Print gezielt einsetzen, können sich von der Masse abheben. Und zeigen gleichzeitig: Wir haben nicht nur digitale Skills, sondern auch Stilbewusstsein, Substanz und Haltung.

Kleine Karte, großer Auftritt

In der Gründungsphase zählt jedes Detail. Und manchmal ist es genau dieses eine Stück Papier, das den bleibenden Eindruck hinterlässt. Wer bewusst eine Visitenkarte erstellt, denkt nicht rückwärts – sondern weiter. Denn gute Gestaltung, persönliche Ansprache und nachhaltige Materialien sind keine Gegensätze zum Digitalen. Sie sind seine analoge Erweiterung.

Printprodukte sind mehr als Informationsträger. Sie sind Werkzeuge – für Kommunikation, Markenbildung und Beziehungspflege. Und deshalb auch 2025 ein fester Bestandteil jedes smarten Gründungskonzepts.

Senior Hires: Das stille Desaster der Skalierung

40 bis 60 Prozent der sogenannten Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Daher gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Eigenschaften von echten Top-Leuten für dein Start-up.

Die Series A ist durch, das erste große Kapital auf dem Konto – endlich kann das Start-up den erfahrenen Manager bzw. die erfahrene Managerin aus dem Konzern (Senior Hires) holen. Doch was als Quantensprung geplant war, endet nicht selten im Desaster. Nach sechs Monaten ist der/die Neue weg, hat aber bereits wichtige Mitarbeitende vergrault und die Kultur des jungen Unternehmens nachhaltig beschädigt. Ein Szenario, das sich erschreckend oft wiederholt.

Die eingangs erwähnte Wahrheit lautet: 40 bis 60 Prozent der Senior Hires in Start-ups scheitern vorzeitig. Ein Tabuthema in der Szene, weil es nicht nur finanziell teuer ist, sondern das Unternehmenswachstum um Jahre zurückwerfen kann.

Die Wurzel des Problems

Die Praxis zeigt: Das Scheitern liegt selten an mangelnder fachlicher Kompetenz. Die wahren Gründe sind subtiler. Konzernmanager*innen bringen oft eine Arbeitsweise mit, die in etablierten Strukturen funktioniert, aber ein Start-up lähmt. Sie unterschätzen die besondere Dynamik der Wachstumsphase und die Notwendigkeit, gleichzeitig strategisch zu denken und operativ aktiv mit anzupacken.

External Senior Hire: 12 entscheidende Talente – und Red Flags

Die erfolgreiche Integration eines Senior Hires ist wie ein Puzzle: Viele Teile müssen perfekt zusammenpassen. Im Folgenden lernst du die zwölf entscheidenden Fähigkeiten kennen, die über Erfolg oder Scheitern bestimmen. Ebenso wichtig sind die Stolperfallen (Red Flags), bei denen du hellhörig werden solltest.

1. Start-up-Erfahrung & Unternehmergeist

Vielversprechende Kandidat*innen kennen die Aufbauphase und haben sie mindestens einmal erfolgreich durchlaufen. Sie lieben es, Ordnung ins Chaos zu bringen und können gut damit leben, dass noch lange nicht alles perfekt ist. Schnelles Tempo und knappe Ressourcen nehmen sie als positive Herausforderung an, weil sie das Unternehmer-Gen mitbringen.

Red Flag: Senior Hires, die zu lange in etablierten Umfeldern gearbeitet haben und funktionierende Prozesse gewohnt sind.

2. Team Empowerment

Die neue Führungskraft begeistert ihr Team und hilft ihm über den Frust hinweg, nicht mehr direkt an die Gründer*innen zu berichten. Sie ist nah dran, baut nicht sofort neue Hierarchieebenen auf und entwickelt High Potentials, die zur Kultur passen.

Red Flag: Senior Hires, die nur führen wollen und direkt planen, ein zweites Level einzuziehen.

3. Entscheidungskompetenz

Start-ups leben von schnellen Entscheidungen. Ein erfolgreicher Senior Hire schafft einen klaren Entscheidungsrahmen für sein Team und konzentriert sich selbst auf die wirklich wichtigen Grundsatzentscheidungen.

Red Flag: Der/die Kandidat*in redet nur über Alltagsentscheidungen. Das weist auf Mikromanagement hin. Oder er/sie beschreibt nur sehr generische Entscheidungen.

4. Transparente Kommunikation

Als neue Zwischenebene kommunizieren External Hires offen in alle Richtungen, fördern Skip-Level-Meetings und sprechen auch kritische Themen mutig an. Sie schaffen Vertrauen statt Abschottung.

Red Flag: Senior Hires schotten das Team von den Gründenden ab. Frei nach dem Motto: Das musst du jetzt ja nicht mehr wissen, dafür bin ich da.

5. Kreative Lösungsfindung

Gute Manager*innen entwickeln individuelle Lösungen, statt Konzeptblaupausen zu kopieren. Dafür stellen sie zunächst viele Fragen und entwickeln ein tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell.

Red Flag: Euer Kandidat, eure Kandidatin bietet euch ohne tieferes Verständnis eurer Herausforderung die „perfekte Lösung“ an und zieht das Team nach, ohne zu verstehen, wie ihr tickt.

6. Strategisch & Hands-on

Ideale Kandidat*innen denken strategisch, scheuen sich aber nicht, bei Bedarf selbst anzupacken. Sie interessieren sich für die Gesamtstrategie und die Komplexitäten anderer Bereiche.

Red Flag: Senior Hires lehnen es ab, operativ tätig zu werden und interessieren sich nicht für die Probleme der anderen Bereiche.

7. Netzwerk & Branchenkenntnis

Sie bringen wertvolle Kontakte mit und nutzen ihre Branchenerfahrung gezielt zur Weiterentwicklung des Teams und des Unternehmens.

Red Flag: Wildes Namedropping – die Quantität der Beziehungen ist wichtiger als die Qualität.

8. Leadership-Team-Fit

Senior Hires, die menschlich ins Führungsteam passen, ein sehr ähnliches Wertesystem teilen und gleichzeitig neue Perspektiven einbringen. Das Engagement im Leadership-Team sehen sie als wichtigen Teil ihrer Rolle.

Red Flag: Senior Hires, die nur auf ihren Job fokussiert sind. Kritisches Feedback aus dem Leadership-Team ist die Folge.

9. Resilienz

Start-up-Alltag bedeutet ständige Veränderung und häufige Rückschläge. Top-Besetzungen haben selbst Scheitern erlebt und konstruktive Wege gefunden, damit umzugehen.

Red Flag: Menschen, die sich als Hero und Winner-Typ verkaufen – ohne persönliches Scheitern, ohne Selbstreflexion.

10. Langfristiges Commitment

Externe, die bereit sind, den gesamten Weg vom Start-up zum Scale-up mitzugehen – typischerweise zwei bis drei Jahre oder länger. Diese anstrengende Phase sehen sie als positive Herausforderung.

Red Flag: Der CV kann Aufschluss über die Arbeitsmoral geben. Vor allem bei unerklärten Lücken und einigen kurzen Stationen sollte man hellhörig werden.

11. Demütige Ambition

Große Titel und überzogene Gehaltsforderungen sind weniger wichtig als die Aufgabe selbst. Man hat Großes mit dem Start-up vor, steht aber gleichzeitig fest auf dem Boden (der Tatsachen).

Red Flag: Vorsicht bei Senior Hires, die nur auf den C-Titel schielen und absurde Gehaltsvorstellungen haben.

12. Partner*in auf Augenhöhe

Dein Traum ist ein(e) echte Sparringspartner*in, der/die dir dabei hilft, den Weg vom Gründer bzw. von der Gründerin zum/zur CEO zu gehen. Er/Sie weiß, wie schwierig es ist, loszulassen und unterstützt dich dabei mit seinen/ihren Erfahrungen und lässt dir Raum – wohl wissend, dass die besondere Energie eines Gründenden durch nichts zu kompensieren ist.

Red Flag: Jemand, der euch das Gefühl gibt, nicht genug zu können oder euch schlichtweg als Karrierebooster nutzen will.

Der Weg zum erfolgreichen Senior Hire

Die gute Nachricht: Diese Talente lassen sich im Recruiting-Prozess erkennen. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. Idealerweise verbringt man einen ganzen Tag mit der Person, lässt sie mit verschiedenen Stakeholdern sprechen und testet die Zusammenarbeit in einem kleinen Projekt.

Unverzichtbar sind ausführliche Referenzgespräche. Mindestens fünf bis sechs frühere Wegbegleiter*innen sollten befragt werden – von ehemaligen Chefs bis hin zu Teammitgliedern. Auch die Unternehmenskultur früherer Arbeitgebenden gibt wichtige Hinweise.

Als ehemalige C-Level-Managerin, die selbst als External Hire gescheitert ist, kenne ich beide Seiten der Medaille. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwierig der Kulturwandel vom Konzern zum Start-up sein kann. Mein Learning: Der Erfolg eines Senior Hires ist keine Frage des Zufalls, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung auf beiden Seiten.

Tipps für Start-ups

Nehmt euch die Zeit, die richtigen Menschen zu finden. Schaut über den Lebenslauf hinaus und achtet besonders auf die kulturelle Passung. Entwickelt einen strukturierten Onboarding-Prozess. Und vor allem: Seid ehrlich zu euch selbst, ob ihr wirklich bereit seid, Verantwortung abzugeben und eine(n) erfahrene(n) Manger*in als Partner*in auf Augenhöhe zu akzeptieren.

Tipps für potenzielle Senior Hires

Unterschätzt nicht die Unterschiede zwischen Konzern und Start-up. Seid bereit, etablierte Denkmuster infrage zu stellen. Zeigt Demut, dass ihr von der Start-up-Kultur lernen wollt, während ihr eure Erfahrung einbringt. Und reflektiert ehrlich, ob ihr die Energie und Flexibilität für diese herausfordernde Transformation habt.

Die Auswahl und Integration des/der ersten erfahrenen Manager*in ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung eines Start-ups. Wenn sie gelingt, kann dies das Unternehmen auf ein völlig neues Level heben. Es ist eine Investition, die sich mehrfach auszahlt – sofern man sie richtig angeht.

Die Autorin Dorothea von Wichert-Nick begleitet mit ihrer Beratung volate Gründer*innen auf ihrem Weg zum/zur CEO und begleitet Start-ups in ihrer kritischen Wachstumsphase.

Wenn Mitarbeitende kündigen: Quiet Quitting war gestern

Drei Strategien, um Revenge Quitting – Kündigungen aus Rache – wirkungsvoll im Unternehmen vorzubeugen.

Der Arbeitsplatz durchläuft einen massiven Wandel. Quiet Quitting war gestern – Mitarbeitende setzen nun auf plakative, dramatische Abgänge, das sogenannte Revenge Quitting, also Kündigungen als Rache. Bei diesem Phänomen kehren Fachkräfte aufgrund unerfüllter Versprechen, toxischer Kulturen und mangelnder Anerkennung Unternehmen den Rücken. Und sie schleichen sich nicht leise davon – sie sorgen dafür, dass ihr Ausscheiden wahrgenommen wird.

Was steckt hinter diesem Phänomen? Expert*innen zufolge liegt der Schlüssel darin, die tiefergehende Abkopplung der Mitarbeitenden von ihren Arbeitsplätzen zu verstehen. „Beim Revenge Quitting geht es nicht nur um die Frustration bei alltäglichen Aufgaben, sondern um den Zusammenbruch der Kommunikation und das Versäumnis, die Ambitionen der Mitarbeitenden mit der Unternehmenskultur in Einklang zu bringen“, erklärt Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments und Co-Host im Science of Personality Podcast. „Die gute Nachricht? Es ist vermeidbar.“

Unternehmen, die ihre Top-Talente erfolgreich binden, haben eines gemeinsam: Sie verfolgen einen proaktiven Ansatz zur emotionalen Mitarbeitendenbindung. Anstatt sich um kurzfristige Lösungen zu bemühen, gehen sie Kernprobleme an, bevor Mitarbeitende das Bedürfnis verspüren, mit ihrer Kündigung ein Statement zu setzen.

Im Folgenden stellen wir drei solide Strategien vor, um Revenge Quitting vorzubeugen und Mitarbeitende bei der Stange zu halten:

1. Biete mehr als nur Benefits – geh dem auf den Grund, was Mitarbeitende wirklich wollen

Mitarbeitende von heute erwarten mehr als nur Gehaltserhöhungen, kostenlosen Kaffee oder Pizza am Freitag. Flexibilität hinsichtlich des Homeoffice, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Wachstumschancen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sind keine Nice-to-haves mehr – sie werden vorausgesetzt. Im Hinblick darauf sind mehr als ein Drittel (35 Prozent) der europäischen Arbeitnehmenden der Ansicht, dass es innerhalb ihres Unternehmens keine ausreichenden Möglichkeiten für Beförderungen oder die berufliche Weiterentwicklung gibt, um ihre Karriereziele zu erreichen (Quelle: ManpowerGroup). Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, koppeln sich Mitarbeitende nicht nur ab, sondern legen wirkungsvolle Abgänge hin, die Teams aus dem Gleichgewicht bringen und die Dynamik am Arbeitsplatz aufrütteln.

„Um dem einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen transparente Konzepte einführen, echte Flexibilität bieten und offene Feedback-Kanäle einrichten“, so die Analyse von Dr. Ryne Sherman. „Unternehmen, die zuhören und sich an wandelnde Bedürfnisse der Arbeitnehmenden anpassen, werden nicht nur die Mitarbeiterbindung steigern, sondern auch ihre Marke als Arbeitgeber stärken.“

2. Der Führungsstil ist bei der Mitarbeiterbindung entscheidend

Schlechte Führung ist der schnelle Weg zum Revenge Quitting. Toxische oder abwesende Führungsstile verringern die Arbeitsmoral, führen schneller zu Burn-out und vertreiben talentierte Arbeitskräfte. Mitarbeitende, die sich von ihren Vorgesetzten nicht unterstützt oder gar geringgeschätzt fühlen, kündigen mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit – und sie werden ihre Unzufriedenheit kundtun. Ein kürzlich veröffentlichter Gallup-Bericht zeigt beispielsweise auf, dass Führungskräfte die Eckpfeiler der emotionalen Mitarbeitendenbindung sind und dass ihnen 70 Prozent des Team-Engagements zuzuschreiben sind.

Andererseits berichten Teams, die von ruhigen, organisierten und einfühlsamen Vorgesetzten geleitet werden, von einer dreimal höheren emotionalen Mitarbeitendenbindung. Investitionen in die Weiterentwicklung von Führungskräften sind nicht nur nützlich, sondern unerlässlich. Unternehmen müssen Führungskräfte mit Fähigkeiten ausstatten, mit denen sie ihre Teams effektiv unterstützen, motivieren und binden können.

3. Entwickle das ultimative Gegenmittel: psychologische Sicherheit

Um das Ausmaß der aktuellen Veränderungen am Arbeitsplatz zu begreifen, ist es erwähnenswert, dass 40 Prozent der Beschäftigten weltweit angeben, dass sie ihren Arbeitsplatz möglicherweise in naher Zukunft verlassen werden (Quelle: WEF). Was ist also der beste Schutz vor Revenge Quitting? Förderung der psychologischen Sicherheit. Wenn Mitarbeitende sich sicher genug fühlen, um Bedenken zu äußern, Risiken einzugehen und so zu sein, wie sie sind, ohne negative Konsequenzen zu befürchten, steigt die emotionale Bindung ans Unternehmen stark an.

Unternehmen, die ein Umfeld des Vertrauens, der Inklusion und des gegenseitigen Respekts pflegen, sehen konkrete Vorteile: verbesserte Innovation, höhere Produktivität und vor allem eine stärkere Mitarbeitendenbindung. „Die Schaffung psychologischer Sicherheit ist nicht nur eine HR-Initiative, sondern auch eine geschäftliche Notwendigkeit“, sagt Dr. Ryne Sherman.

Fazit

Der Arbeitsplatz entwickelt sich weiter, und Unternehmen, die sich nicht anpassen, riskieren, ihr wertvollstes Gut zu verlieren: ihre Mitarbeitenden. Die erfolgreichsten Unternehmen werden diejenigen sein, die auf authentische Führung, bedeutsame Tätigkeiten und eine Kultur des Vertrauens setzen.

Laserdrucker im Überblick: Effizienz und Präzision für Ihr Büro

Warum Laserdrucker in Büros so beliebt sind: Vorteile, Marken, Druckqualität, Wirtschaftlichkeit.

Moderne Büroumgebungen erfordern leistungsstarke Drucktechnologien, die den steigenden Anforderungen an Qualität und Produktivität gerecht werden. Laserdrucker überzeugen dabei durch ihre Effizienz, präzise Druckergebnisse und robuste Konstruktion für professionelle Anforderungen.

Sie bieten nicht nur eine hohe Druckgeschwindigkeit, sondern auch eine ausgezeichnete Textschärfe und Farbbrillanz. Zudem zeichnen sich Laserdrucker durch ihre Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand aus, was sie zu idealen Begleitern im hektischen Büroalltag macht.

Beliebte Laserdruckermarken im Überblick

Führende Hersteller wie HP, Canon, Brother und Lexmark prägen den Laserdruckermarkt mit individuellen Stärken. HP bietet zuverlässige Geräte mit hochwertigen Druckergebnissen, wie beispielsweise die Laserdrucker der HP LaserJet P2055 Serie, die sich durch ihre Effizienz und Präzision auszeichnen. Canon stellt eine breite Modellpalette für verschiedene Anforderungen bereit, während Brother sich durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis hervortut, was besonders für kleinere Unternehmen attraktiv ist. Lexmark konzentriert sich auf effiziente und umweltfreundliche Geräte, die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.

Diese Vielfalt ermöglicht es Unternehmen, einen optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Drucker zu finden.

Technische Vorzüge moderner Laserdrucker

Moderne Lasertechnologie revolutioniert den Bürodruck mit beeindruckender Präzision und Geschwindigkeit. Dies führt zu gestochen scharfen Texten und detailreichen Grafiken, die selbst feinste Nuancen wiedergeben. Die robuste Konstruktion und präzisen Komponenten gewährleisten einen störungsfreien Betrieb, auch bei intensivem Druckaufkommen. Laserdrucker bieten zahlreiche technische Vorzüge:

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten pro Minute

- Exzellente Bildqualität mit bis zu 1200 dpi Auflösung

- Energieeffizienz durch kurze Aufwärmzeiten

- Vielseitige Medienverarbeitung, einschließlich schwerer Papiere

Diese Eigenschaften machen Laserdrucker besonders geeignet für Büroumgebungen, die konstante Qualität, Zuverlässigkeit und hohe Produktivität benötigen. Zudem ermöglichen fortschrittliche Netzwerkfunktionen eine nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen, was die Effizienz weiter steigert.

Wirtschaftlichkeit von Laserdruckern: Ein Kostenvergleich

Laserdrucker zeichnen sich durch einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Tintenstrahldruckern aus, was zu niedrigeren Stromkosten führt. Die Verwendung von Tonerkartuschen mit hoher Seitenreichweite reduziert zudem die Kosten pro Druckseite erheblich. Bei hohem Druckvolumen wird diese Effizienz besonders deutlich. Somit erweisen sich Laserdrucker als wirtschaftlich vorteilhaft für Anwender mit regelmäßig großem Druckaufkommen.

Zusätzlich profitieren Unternehmen von geringeren Wartungskosten und längeren Standzeiten der Geräte. Die Anschaffungskosten eines Laserdruckers amortisieren sich oft schnell durch die Einsparungen im laufenden Betrieb, insbesondere bei intensiver Nutzung. Auch die Zeitersparnis durch schnelleres Drucken und weniger Papierstaus trägt zur Wirtschaftlichkeit bei.

Einsatzmöglichkeiten von Laserdruckern in verschiedenen Umgebungen

Laserdrucker bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. In Unternehmen unterstützen sie effiziente Arbeitsabläufe durch präzise Druckqualität und hohe Geschwindigkeit. Im Home-Office ermöglichen sie professionelle Ausdrucke ohne physische Büropräsenz. Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen profitieren von der effizienten Produktion umfangreicher Dokumente wie Lehrmaterialien oder Patientenunterlagen.

Diese Anpassungsfähigkeit macht Laserdrucker zu einer flexiblen Lösung für diverse Branchen und Anforderungen. Einige der wichtigsten Einsatzbereiche für Laserdrucker sind:

- Büroumgebungen: Für Geschäftskorrespondenz und interne Dokumente

- Grafikdesign: Zur Erstellung hochwertiger Entwürfe und Präsentationen

- Einzelhandel: Für Preisschilder und Werbematerialien

- Logistik: Zum Drucken von Versandetiketten und Lieferscheinen

Darüber hinaus eignen sich Laserdrucker hervorragend für den Einsatz in Bibliotheken, wo sie große Mengen an Texten und Katalogen produzieren können, sowie in der Forschung für detaillierte Diagramme und Berichte.

Langfristige Vorteile einer Investition in einen Laserdrucker

Laserdrucker zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion und präzisen Komponenten aus, was sie deutlich zuverlässiger als Tintenstrahldrucker macht. Ihre geringere Störanfälligkeit führt zu einer höheren Betriebsverfügbarkeit. Reduzierte Wartungsintervalle senken die Betriebskosten merklich. Langlebige Verbrauchsmaterialien unterstützen zusätzlich die wirtschaftliche Gesamteffizienz.

Diese Faktoren machen Laserdrucker zu einer besonders lohnenden Investition für Büros mit hohem Druckaufkommen. Die langfristigen Vorteile einer Investition in einen Laserdrucker umfassen:

- Geringere Kosten pro Seite bei hohem Druckvolumen

- Schnellere Druckgeschwindigkeit für erhöhte Produktivität

- Bessere Druckqualität, insbesondere bei Texten und Grafiken

- Umweltfreundlichere Option durch weniger Verpackungsmüll

Zudem bieten moderne Laserdrucker oft erweiterte Funktionen wie Duplexdruck und Netzwerkanbindung, die die Effizienz im Büroalltag weiter steigern. Die Anschaffungskosten amortisieren sich in der Regel schnell durch die niedrigeren Betriebskosten.

Zusammenfassung der Vorteile von Laserdruckern

Laserdrucker verbinden technologische Präzision mit wirtschaftlicher Effizienz und bieten Unternehmen eine flexible Drucklösung für unterschiedliche Anforderungen und Branchen. Sie zeichnen sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten, exzellente Textqualität und niedrige Seitenkosten aus. Zudem sind sie besonders zuverlässig und wartungsarm, was lange Ausfallzeiten minimiert. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es, verschiedene Medien wie Papier, Etiketten und Umschläge zu bedrucken, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen Büroumgebungen macht.

10 Strategien für moderne Mitarbeitendenführung

Wie du die Erkenntnisse des modernen Neuroleaderships bei der Führung deiner Mitarbeitenden praktisch umsetzen kannst.

Ohne Emotionsmanagement wird es dir nicht gelingen, deine Mitarbeitenden zu motivieren und dazu zu bewegen, deine Unternehmensziele zu den eigenen zu machen. Denn „jede Entscheidung braucht einen emotionalen Anstoß. Aus purem Verstand heraus kann der Mensch nicht handeln“, bringt es der Neurologe Antonio Damasio auf den Punkt. Fakt ist: Entscheidungen werden so gut wie immer emotional getroffen. Dies betrifft um die 80 Prozent unserer Entscheidungen. Und zwar geschieht dies im limbischen System, dort ist das Emotionssystem beheimatet, das eine Person unbewusst bevorzugt. Dieses Emotionssystem beeinflusst weithin die Wahrnehmungen und die Motivstruktur eines Menschen. Wie bei jedem Modell gilt allerdings: Die limbischen Instruktionen bilden nicht die Landschaft „Mensch“ selbst ab, sondern stellen ein abstrahierendes Bild der Wirklichkeit dar.

Für die Führungspraxis eines Unternehmens heißt das: Indem du das Emotionssystem deiner Mitarbeitenden einschätzt und analysierst, ist es möglich, bei der Mitarbeitendenführung und der -motivation individuell auf deren Persönlichkeitsprofile einzugehen. Wichtig ist, dass du dabei Fehler vermeidest, die dazu führen, dass du mit deinem emotionalen Führungsmanagement das Gegenteil dessen erreichen, was du beabsichtigst. Welche Emotionssysteme es gibt, erfährst du in dem Infokasten „Die wichtigsten Mitarbeitendentypen“. Bitte lies dir diese Infos in Ruhe durch, bevor du dich mit den folgenden Strategien beschäftigst. Die zehn Strategien helfen dir, Fehlerquellen auszutrocknen und deine Mitarbeitenden zu motivieren, dich bestmöglich zu unterstützen.

Strategie 1: Führe mitarbeiter*inindividuell

Warum scheitert Führung so häufig? Warum laufen Motivationsaktivitäten so oft ins Leere? Ein Grund: Die meisten Unternehmer führen und motivieren ihre Mitarbeitenden über einen Kamm. Sie wenden ihre Führungstechniken bei allen Mitarbeitenden gleichermaßen an und berücksichtigen zu wenig, dass jede(r) ein einzigartiges Individuum ist. Konkretes Beispiel: Du willst deine Mitarbeitende motivieren, sich in die für die Startphase so wichtigen Akquisition der ersten Kunden mit Herzblut einzubringen. Du nimmst dir vor, sie mithilfe einer (ent)flammenden Motivationsrede bei der emotionalen Ehre zu packen. In enthusiastischen Worten beschwörst du den Teamgeist. Das ist ein Fehler, denn es gibt Mitarbeitende, die dadurch eher abgeschreckt werden: „Ich möchte gar nicht mein Bestes abliefern, sondern zuverlässige Arbeit.“ „Solch hochtrabende Worte machen mir Angst.“ Entscheidend ist, dass jede(r) Mitarbeitende unbewusst ein anderes Emotionssystem bevorzugt und von einem anderen Werte- und Motivsystem geleitet wird. Deine Aufgabe ist es, das jeweils bestimmende Emotionssystem herauszufinden und darauf basierend die Führung zu individualisieren.

Strategie 2: Führe mit Herz und Verstand

Gehörst du zu den Unternehmern, die sich noch dem Rationalitäts-Führungs-Mythos verpflichtet fühlen? Dann solltest du überlegen, ob du neben der Ratio nicht auch die Emotio einbeziehen und mit Herz und Verstand, mit Vernunft und Intuition führen solltest. Dazu ein Vorschlag: Zunächst spielt die Analyse die erste Geige – erarbeite dir eine Zahlen-Daten-Fakten-Grundlage. Bei der Entscheidung selbst aber darf und soll dann das Bauchgefühl ein intuitives Wörtchen mitreden. Und umgekehrt: Eine aus dem Bauch heraus gefällte Entscheidung wird danach unter die Lupe der rationalen Analyse gelegt und unter vernunftgemäßen Aspekten durchleuchtet.

Die wichtigsten Mitarbeiter*innentypen

- Innovator*in: Diesem Typ geht es um Freude, Spaß, Abwechslung und Abgrenzung. Er liebt das Neue, Unbekannte, Innovative, er will anders sein als die anderen, sich vom Durchschnitt abheben: „Sei anders und brich aus dem Gewohnten aus“, so das Motto der Innovator*innen.

- Performer*in: Ihm/ihr sind Ergebnisse und Macht wichtig, will als aktiver und handlungsfähiger Menschen anerkannt werden und besser sein als andere, einen Wettbewerbsvorsprung erringen, an der Spitze stehen, andere hinter sich lassen. Das Credo: „Sei besser als die anderen“ und „setze dich durch und vergrößere deine Macht“.

- Unterstützer*in: Ihm/ihr geht es um Beziehungen, Geborgenheit und menschliche Wärme. Er/sie will als vertrauensvoll und wertvoll angesehen werden und freut sich, wenn er/sie anderen Menschen helfen kann. Das Leitmotiv: „Strebe nach Sicherheit und Stabilität.“

- Bewahrer*in: Wichtig sind dieser Person Daten und belegbare Fakten. Sie will als vernünftig und objektiv urteilender Mensch angesehen werden und scheut Veränderungen. Sie ist bestrebt, den Status quo zu erhalten und agiert sicherheitsorientiert – das Leitmotiv lautet hier: „Veränderungen sollten besser vermieden werden.“

Ein eigener Fuhrpark für Start-ups

Jedes gewerblich genutzte Fahrzeug bringt einen enormen Aufwand mit sich: Anschaffung, Versicherung, Wartung und Pflege verschlingen viel Zeit und Geld. Darüber hinaus sind zentrale Parkmöglichkeiten knapp und die Mieten für eigene Stellplätze entsprechend hoch. Für Gründer*innen und Selbständige kann CarSharing hier eine ideale Lösung sein.

Was ist CarSharing?

CarSharing ist die geteilte Nutzung von Autos. Halter der Fahrzeuge ist ein CarSharing-Anbieter. Unternehmen können ihre Mitarbeitenden registrieren, die dann selbstständig und rund um die Uhr die Autos des Anbieters – in der Regel per App – buchen können. Jede Fahrt wird in der Rechnung detailliert aufgeschlüsselt und Kosten fallen nur bei tatsächlicher Nutzung an.

Was ist der Unterschied zu Dienstfahrzeugen oder Leasing?

Durch das Pay-Per-Use-Modell wird beim CarSharing im Gegensatz zu klassischen Dienstwägen oder Leasingfahrzeugen kein Kapital gebunden. Sprit und Versicherung sind immer im Preis inklusive und der Anbieter übernimmt Wartung und Reinigung der Fahrzeuge.