Aktuelle Events

Mitarbeiter binden in Start-ups

Gute Mitarbeiter gibt es auch für Start-ups nicht wie Sand am Meer. Umso wichtiger ist es, diese Leistungsträger an sich zu binden. Drei erfahrene Internet-Unternehmer berichten, wie sie das meistern.

Ihr Mitarbeiter ist nun schon ein, zwei Jahre an Bord, seine Aufgabenstellungen werden langsam zur Routine – ja, das kann es auch in Start-ups geben –, und Sie merken, dass seine Motivation nachlässt. Was ist nun zu tun? Wie können Sie erreichen, dass der Mitarbeiter Ihnen erhalten bleibt? Um das herauszufinden, haben wir mit drei erfahrenen Internet-Unternehmern gesprochen.

Begeisterung und Motivation

Beginnen wir mit den Faktoren, die Mitarbeiter dazu motivieren, langfristig bei einem Start-up zu bleiben: Hierzu Jens Schmelzle, Gründer von Simpleshow, dem dt. Marktführer im Bereich Erklärvideo: „Der wichtigste Punkt ist meines Erachtens Begeisterung und Leidenschaft für die tägliche Arbeit und das eigene Produkt. Wenn die Mitarbeiter dies haben, regeln sich alle anderen Dinge meistens von alleine. Das muss man aber aktiv vorleben und fördern: Daher lasse ich keine Gelegenheit aus, meine Mitarbeiter mit meiner Passion für simpleshow anzustecken. Ich brenne auch nach sechs Jahren jeden Tag für diese Marke, da brauche ich mich nicht zu verstellen. Diese Authentizität spüren Mitarbeiter, wenn sie mich bei Kundenterminen oder meinen Vorträgen erleben.“

Ähnlich sieht es Kai Brökelmeier, Mitgründer des führenden Event-Portals im deutschsprachigen Web, Virtualnights. Brökelmeier ist seit mehr als 16 Jahren in der deutschen Internet-Start-up-Szene aktiv und hat beispielsweise das rasante Wachstum bei Stepstone von 40 auf mehr als 500 Mitarbeiter direkt miterlebt: „Ganz wichtig ist es, ein hohes Commitment zu schaffen. Wenn die Ziele von Virtualnights zu denen des Mitarbeiters werden oder umgekehrt, ist das ein großer Motivationsfaktor. Wir ermutigen den Mitarbeiter, eigenständige Entscheidungen zu treffen und damit für seine Arbeit verantwortlich zu sein. Und wir achten darauf, dass die Mitarbeiter ihr Entdecker-Gen ausleben können, offene Türen vorfinden, Ideen ansprechen können. Demotivierend wirkt allerdings, wenn auf Dauer Chaos herrscht. Struktur ist daher wichtig, zum Beispiel in regelmäßigen Feedback-Runden. Dadurch, dass wir eine überschaubare Größe haben, ist unsere Agentur so etwas wie ein fast schon familiärer Haufen, bei dem sich einer um den anderen kümmert.“

Tipp: Sie sollten darauf achten, Ihre Mitarbeiter für die Idee zu begeistern. Es sollte in jedem Fall Ihr Anspruch sein, die Ziele des Mitarbeiters mit denen des Start-ups zu vereinen. Achten Sie zudem darauf, eine gewisse Ordnung im Unternehmen aufzubauen. Hierzu zählen bestimmte Regeln zum Umgang genauso wie etwa Strukturen in Form regelmäßiger Feedback-Runden.

Positive Unternehmenskultur

Mitarbeiter bevorzugen Arbeitgeber, bei denen eine gute Arbeitsatmosphäre bzw. freundliche Unternehmenskultur herrscht. Wie ist das in der Praxis zu erzielen? Dazu Kai Brökelmeier: „Unsere Unternehmenskultur ist sehr freundschaftlich geprägt. Wir sind beim Du und die Mitarbeiter gehen kollegial und hilfsbereit miteinander um. Hierfür haben wir allerdings auch einiges an Zeit und Geld investiert. Die Durchführung mehrerer Teamevents sind hierbei genauso zu nennen wie die Etablierung einer regelmäßigen Meeting-Kultur.“

Jens Schmelzle ergänzt: „Die Arbeitsatmosphäre spielt eine große Rolle. Nur wer sich im Unternehmen wohlfühlt, wird diesem auch lange erhalten bleiben. Ganz wichtig ist es uns daher, dass die Mitarbeiter mit Freude zur Arbeit kommen und auch so pünktlich und entspannt wie möglich wieder nach Hause gehen. Um dazwischen trotzdem hohe Leistung zu bringen, müssen sie sich ein gutes Zeitmanagement aneignen.“ Weiter führt der Virtualnights-Chef aus: „Wir sind viele junge Leute im Unternehmen. Daher machen wir tagtäglich Fehler. Und das ist auch gut so. Anders könnten wir ja auch nicht lernen. Für das, was wir machen, gibt es ja kein Lehrbuch. Daher versuchen wir, eine Art positive Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren. Das heißt, wir sind immer daran interessiert, an unseren Fehlern zu wachsen. Wir tun dies aber bewusst nicht mit der Fingerzeig-Methode, mit der Kollegen bloßgestellt werden, sondern mit konstruktivem Feedback.“

Tipp: Achten Sie auf eine freundliche Unternehmenskultur, in der sich die Mitarbeiter wohl fühlen. Als gezielte Maßnahmen kommen hierbei Team-Events genauso wie die Etablierung einer konstruktiven Feedback-Kultur in Frage. Zur stetigen Verbesserung der Performance eignet sich eine positive Fehlerkultur, in der Fehler erlaubt sind und nicht sanktioniert werden.

Gehalt, Beteiligungen und Boni

Machen wir uns nichts vor. Sie können Ihre Leute noch so sehr motivieren – auch Mitarbeiter in Start-ups müssen gut bezahlt werden. Wie es damit bei Virtualnights aussieht, erklärt Kai Brökelmeier: „Es ist wichtig, ein Grundgehalt zu zahlen, das dem Marktdurchschnitt entspricht. Zahlt man weniger, wird der Mitarbeiter nicht lang im Unternehmen bleiben. Geld hat schon eine wertschätzende Funktion. Insbesondere, wenn du aktiv auf deine Mitarbeiter zugehst und gute Leistung belohnst, können auch schon kleinere Beträge äußerst motivierend wirken. Beim Thema Gewinnbeteiligung waren wir immer zurückhaltender, weil wir die Gewinne lieber wieder ins Unternehmen gesteckt haben. Generell befürworte ich Beteiligungen vor allem bei Mitarbeitern in höheren Funktionen, da diese noch entscheidender auf die Entwicklung des Unternehmens Einfluss nehmen können. Denn Beteiligungen schaffen Nähe.“

Jens Schmelzles Meinung zu Gewinnausschüttungen und Boni: „Sie haben den schönen Nebeneffekt, dass sie dem Mitarbeiter verdeutlichen, dass er im Unternehmen etwas bewegt. Bei guter Anwendung hat dieses Instrument schon einen bindenden Charakter. Manchmal wirken aber auch Sonderwege: So hatte es einen tollen Effekt, als wir anstelle des 13. Monatsgehalts individuell ausgesuchte Geschenke zu Weihnachten verteilt haben. In dem betreffenden Jahr konnten wir uns das 13. Monatsgehalt einfach nicht leisten. Es war gar nicht so einfach, jedem Mitarbeiter ein passendes Geschenk zu machen. Der Langzeit-Effekt war jedoch riesig: Von dieser Aktion wird noch heute gesprochen, weil die Mitarbeiter spürten, dass wir uns für jeden einzelnen Zeit genommen haben.“

Das Thema Geld ist naturlich auch für Mimi Sewalski ein wichtiges Thema. Sewalski ist die Geschäftsführerin von Avocado Store, dem 2010 gestarteten Online-Anbieter für „grüne“, nachhaltige Produkte. „Geld ist schon sehr wichtig. Wir versuchen in jedem Fall den Branchenschnitt anzupeilen. Momentan liegen wir leicht drunter. Wir gleichen dies aber durch mehr Freiheiten wie zum Beispiel mehr Urlaub oder Home Office aus. Provisionen sind nicht vorgesehen. Beteiligungen sind nur für den Geschäftsführer vorgesehen.“

Tipp: Achten Sie beim Gehalt darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter mindestens entsprechend dem Marktdurchschnitt entlohnen. Außerordentliche finanzielle Zuwendungen wie Gewinnbeteiligungen und Bonuszahlungen eignen sich insbesondere dafür, den Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen. Vermeiden Sie in jedem Falle Versprechungen, die sich auf Auszahlungen in der Zukunft beziehen, die Sie dann im Nachhinein nicht halten können.

Fort- und Weiterbildung

Nach einer gewissen Verweildauer im Unternehmen werden sich auch Mitarbeiter in Start-ups die Frage stellen, wie sie sich weiterentwickeln können. Dies sollten Sie als Gründer eines Start-ups stets berücksichtigen! Dazu Jens Schmelzle: „Schon seit wir ,nur‘ 20 Mitarbeiter waren, haben wir ausgebildet und die Leute in höhere Positionen gebracht. So haben wir bereits mehrere Mitarbeiter vom Freelancer zum Teamleiter mit Personalverantwortung begleitet. Auf individueller Ebene entwickeln wir zusammen mit unseren Mitarbeitern Ziele, die gezielt auf die persönliche Weiterentwicklung ausgerichtet sind. In quartalsweisen Gesprächen schauen wir dann zusammen, in wie weit diese Ziele erreicht wurden und justieren gegebenenfalls nach. Konkrete Weiterentwicklungsangebote zur Erreichung dieser Ziele waren zum Beispiel die Teilnahme an Englisch-Kursen, an Führungskräfte- oder auch Kreativ-Workshops. Zudem haben wir mehrere Zeitschriftenabos und eine hauseigene Bibliothek. Hieran darf sich jeder bedienen.“

Mimi Sewalski ergänzt: „Bei unseren Mitarbeitern motiviert gezielte Fortbildung ungemein. Wenn wir den Leuten ermöglichen, etwas zu lernen, wird dies meist mit besseren Leistungen und höherer Loyalität doppelt und dreifach zurückbezahlt!“

Tipp: Achten Sie darauf, dass Mitarbeiter sich entsprechend ihrer Ziele fortentwickeln können und entsprechende Perspektiven bereitstehen. Gehen Sie dafür in den Dialog mit Ihren Mitarbeitern. Versuchen Sie, die wahren Ziele des Mitarbeiters zu ergründen, bieten Sie ihm dann Fortbildungsmaßnahmen und diskutieren mit ihm Wege zur Erreichung seiner Vorstellungen. Die Start-up Situation bedingt natürlich, hierfür keine riesigen Geldtöpfe parat zu haben. Förderung kann auch gewährt werden, indem dem Mitarbeiter spezifische Freiräume zur eigenen Fortbildung gelassen werden.

Der Autor, Dr. Nils Middelberg, ist u.a. Lehrbeauftragter am Fachgebiet Unternehmensgründungen und Unternehmertum an der Uni Hohenheim.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Executive Search 2026

Zwischen Automatisierung und individueller Entscheidung: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Kaum ein technologisches Thema hat in den vergangenen Jahren so viele Erwartungen, aber auch Unsicherheiten ausgelöst wie der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Ob in der Industrie, der Verwaltung oder im Finanzwesen – KI-Systeme übernehmen zunehmend strukturierte und wiederkehrende Aufgaben, optimieren Prozesse und steigern dadurch die Effizienz des Ressourceneinsatzes. Auch in der Rekrutierung und der Personalauswahl wird der Einsatz von KI inzwischen intensiv diskutiert und in vielen Anwendungsbereichen praktisch erprobt.

Während Algorithmen dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Dokumente zu strukturieren oder einfache „Matching-Prozesse“ zu unterstützen, stellt sich im gehobenen Executive-Search jedoch die grundsätzliche Frage: Wo kann KI im Top-Level-Recruiting tatsächlich einen Mehrwert stiften, und wo stößt sie an inhaltliche und strukturelle Grenzen?

Was kann KI leisten – und was nicht?

Gerade bei kritischen Führungspositionen zeigt sich: Die Suche nach Persönlichkeiten, die Unternehmen strategisch weiterentwickeln sollen, lässt sich nicht vollständig durch automatisierte Algorithmen übernehmen. Denn KI erkennt Muster, aber keine Potenziale. Sie kann historische Daten auswerten, aber keine Zukunftsszenarien entwickeln – und sie kann Ähnlichkeiten identifizieren, aber keine kulturelle Passung beurteilen. In standardisierten, datengetriebenen Prozessen, beispielsweise bei der Analyse von Qualifikationen, der Bewertung von Branchenerfahrung oder der Strukturierung großer Bewerberpools, kann KI ohne Zweifel Mehrwert liefern. Doch genau dort, wo es um Kontext, Nuancen, unternehmerische Zielbilder und individuelle Wirkungsentfaltung geht, endet der Automatisierungsnutzen Künstlicher Intelligenz.

Warum der Mensch unverzichtbar bleibt

Gerade im Executive Search sind Dialog, Erfahrung und Intuition zentrale Elemente. Die Bewertung von Führungsreife, Veränderungskompetenz oder Ambiguitätstoleranz lässt sich nicht aus Lebensläufen oder Onlineprofilen herauslesen; hier braucht es persönliche Gespräche, strukturierte Interviews, fundierte Diagnostik und die Fähigkeit, nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch die Passung der Persönlichkeit zu erkennen. Zudem bewegen sich Unternehmen heute in hochdynamischen Märkten: Strategische Transformationen, Nachfolgeszenarien oder Buy and Build-Konzepte im Private Equity-Kontext erfordern individuelle Lösungen. Gerade dort, wo Führungspersönlichkeiten gesucht werden, die nicht nur den Status quo verwalten, sondern aktiv gestalten sollen, ist ein algorithmisch gesteuerter Auswahlprozess schlicht nicht zielführend.

Leadership in Zeiten von KI

Auch die Anforderungen an Führung verändern sich. Wer heute Unternehmen prägt, muss nicht nur operativ exzellent sein, sondern auch mit Unsicherheit, Komplexität und technologischem Wandel souverän umgehen können. Zukunftsfähige Führung bedeutet, KI-Systeme strategisch einzuordnen, sie in die unterseeischen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden nicht außer Acht zu lassen. Diese doppelte Kompetenz, Technologiekompetenz wie emphatisches Leadership, wird zur Schlüsselanforderung. Dabei genügt es nicht, technische Entwicklungen nur zu kennen.

Entscheidend ist die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten kritisch zu reflektieren, verantwortungsvoll einzusetzen und gleichzeitig eine Kultur des Vertrauens, der Lernbereitschaft und der Anpassungsfähigkeit zu fördern. Genau hier entscheidet sich die Qualität moderner Führung. Gerade deshalb braucht es im Auswahlprozess bei Führungspositionen mehr als nur datenbasierte Abgleiche von standardisierten Kompetenzen: Es braucht vielmehr ein tiefes Verständnis für die kulturellen Voraussetzungen, für Veränderungsdynamiken und für das, was eine Führungspersönlichkeit heute glaubwürdig, wirksam und resilient macht.

KI in der Personalentwicklung: Impulse für Coaching und Leadership-Entwicklung

Auch in der Personalentwicklung eröffnet der Einsatz von KI neue Potenziale, insbesondere im Bereich von Führungskräfte-Coachings, Kompetenzanalysen und individuellen Lernpfaden. Moderne Systeme können Verhaltensmuster analysieren, Entwicklungsbedarfe frühzeitig identifizieren und gezielte Trainingsformate entwickeln. So lassen sich Führungspersönlichkeiten gezielt und datengestützt bei ihrer Weiterentwicklung begleiten. Entscheidend bleibt dabei: KI liefert Hinweise, keine unumstößlichen Wahrheiten. Sie kann ein wirksames Werkzeug sein, um Reflexionsprozesse anzustoßen und Entwicklung zu strukturieren – sie ersetzt jedoch nicht den Dialog, das Vertrauen und die persönliche Erfahrung, die hochwertiges Coaching und nachhaltige Führungsentwicklung ausmachen.

Fazit: Executive Search neu denken

Nicht nur Unternehmen, auch Führungspersönlichkeiten selbst profitieren von einer individuellen Begleitung. Die richtigen Fragen, ein Perspektivwechsel, eine ehrliche Einschätzung von Timing, Positionierung und Zielbild: All diese Punkte sind nur im persönlichen Austausch möglich. Ja – KI-Anwendungen können dabei wertvolle Impulse liefern. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft bleibt eine zutiefst menschliche. Zugleich wird der Beratungsprozess datengetriebener, transparenter und oft auch schneller. Wer heute Executive Search professionell betreibt, kombiniert fundierte Diagnostik mit technologischer Unterstützung, aber niemals zulasten der Individualität.

KI wird den Executive Search-Prozess signifikant verändern, jedoch nicht ersetzen. Die Stärken liegen in der Datenstrukturierung, der Effizienzsteigerung durch gezielte Analysen sowie bei der Übernahme repetitiver Aufgaben. Doch die finale Auswahl, die Bewertung der Passung und das strategische Matching bleiben Aufgaben, die tiefes menschliches Verständnis, zukunftsgerichtete Beratungskompetenz und wertschätzende Dialogkultur erfordern. Die Zukunft liegt in der Verbindung von KI als Werkzeug und erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die mit unternehmerischem Verständnis und menschlicher Urteilskraft die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Denn am Ende geht es nicht um das Entweder-oder von Mensch und Maschine, sondern um ein intelligentes Zusammenspiel im Dienst besserer Entscheidungen, nachhaltiger Besetzungen und langfristigem Unternehmenserfolg.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Der Autor Dr. Jochen Becker ist geschäftsführender Gesellschafter der HAPEKO Executive Partner GmbH. Mit seinem Team betreut er internationale Private Equity-Gesellschaften und unterstützt diese bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in deren Portfoliounternehmen.

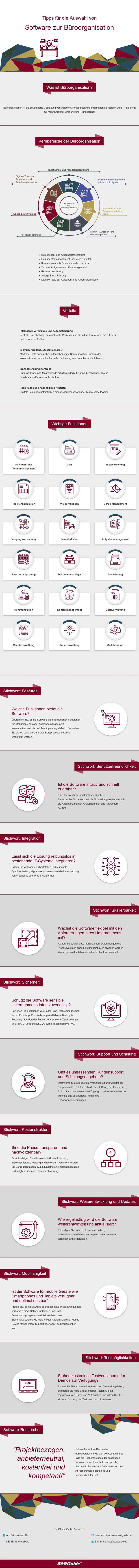

Schluss mit dem Chaos: Ein Leitfaden für effiziente Büroorganisation

Ein unaufgeräumter Schreibtisch, unauffindbare Dateien und ständige Zeitnot – für viele ist das der Arbeitsalltag. Dabei ist gute Büroorganisation kein Hexenwerk, sondern das Fundament für produktives und stressfreies Arbeiten. Eine Analyse bewährter Methoden von SoftGuide, einer Softwarevergleichsplattform für Unternehmen und Behörden, zeigt, wie man Struktur in den Arbeitsplatz bringt, von der analogen Ablage bis zum digitalen Ordner.

Büroorganisation ist weit mehr als nur „Aufräumen“

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wer im Chaos versinkt, verliert nicht nur Dokumente, sondern vor allem Zeit und Nerven. Eine durchdachte Büroorganisation ist daher weit mehr als nur „Aufräumen“; sie ist ein strategisches Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Basierend auf aktuellen Management-Methoden lassen sich klare Schritte definieren, um den Arbeitsplatz zu optimieren.

Das Fundament: Die 5S-Methode

Am Anfang jeder Neuorganisation steht ein systematischer Ansatz. Experten verweisen hierbei oft auf das sogenannte 5S-Modell, ein Kreislaufsystem für dauerhafte Ordnung:

1. Sortieren: Alles Unnötige wird gnadenlos aussortiert.

2. Systematisieren: Jedem verbliebenen Gegenstand wird ein fester Platz zugewiesen.

3. Säubern: Der Arbeitsplatz wird gereinigt und instand gehalten.

4. Standardisieren: Es werden Regeln festgelegt, damit die Ordnung bleibt.

5. Selbstdisziplin: Die Einhaltung der Standards muss zur Gewohnheit werden.

Der Schreibtisch: Zonen der Produktivität

Ein häufiger Fehler ist die wahllose Platzierung von Arbeitsmitteln. Eine effiziente Schreibtisch-Organisation unterteilt die Arbeitsfläche in Zonen, basierend auf der Nutzungshäufigkeit:

Zone 1: Griffbereit. In direkter Nähe sollten sich nur Dinge befinden, die täglich und ständig gebraucht werden, wie Tastatur, Maus, Telefon und das aktuell bearbeitete Dokument.

Zone 2: In Reichweite. Dinge, die regelmäßig, aber nicht permanent genutzt werden (Locher, Hefter, aktuelle Projektmappen), gehören in Schubladen oder Ablagen in Armlänge.

Zone 3: Archiv. Alles, was abgeschlossen ist oder selten benötigt wird, gehört in Schränke oder das Archiv – weg von der primären Arbeitsfläche.

Das Ziel ist der „Clean Desk“: Auf der Tischplatte liegt nur das, woran gerade gearbeitet wird.

Die digitale Herausforderung

Im modernen Büro verlagert sich das Chaos oft vom Schreibtisch auf die Festplatte. Hier gelten ähnliche Regeln wie in der physischen Welt. Eine logische **Ordnerstruktur** ist essenziell.

Ein Profi-Tipp für Dateinamen ist das vorangestellte Datum im Format `JJMMTT` (z.B. 231025_Rechnung_Müller*). Dies garantiert, dass Dateien chronologisch sortiert bleiben, egal wo sie gespeichert werden. Zudem sollte das E-Mail-Postfach nicht als To-Do-Liste missbraucht werden; Mails sollten bearbeitet, archiviert oder gelöscht werden („Inbox Zero“ Prinzip).

Zeitmanagement und Routinen

Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf, doch auch die Zeit will verwaltet werden. To-Do-Listen helfen, den Überblick zu behalten, aber nur, wenn sie priorisiert werden. Nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig.

Damit das neue System nicht nach einer Woche kollabiert, sind Routinen entscheidend. Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode: Die letzten fünf bis zehn Minuten des Arbeitstages gehören dem Aufräumen. Wer seinen Schreibtisch abends leer hinterlässt, startet am nächsten Morgen motivierter und ohne Altlasten.

Ergonomie: Die Basis für Leistung

Organisation betrifft auch den Körper. Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz verhindert Ermüdung und langfristige Gesundheitsschäden. Dazu gehören die richtige Einstellung der Bürostuhlhöhe, der passende Abstand zum Monitor (ca. eine Armlänge) und ausreichende Beleuchtung. Wer bequem und gesund sitzt, kann sich länger konzentrieren.

Fazit: Ordnung zahlt sich aus

Die Vorteile einer konsequenten Büroorganisation liegen auf der Hand. Suchzeiten werden drastisch reduziert, Arbeitsabläufe beschleunigt und der professionelle Eindruck gegenüber Kund*innen oder Kolleg*innen gestärkt. Vor allem aber schafft ein strukturierter Arbeitsplatz mentale Klarheit – und damit mehr Raum für die eigentlichen Aufgaben.

Astrogeografie: Die unterschätzte Macht der Orte

Wie die Standortfrage den Erfolg deiner Ideen mitbestimmt, erläutert Business-Astrologin Franziska Engel.

Manche Ideen scheinen wie von selbst zu wachsen, sobald sie an einem bestimmten Ort entstehen. Gespräche fließen leichter, Kooperationen ergeben sich im richtigen Moment und Entscheidungen fallen mit einer Klarheit, die sich kaum planen lässt. Und dann gibt es Orte, an denen das Gegenteil geschieht. Projekte stocken, Motivation sinkt und selbst gute Pläne fühlen sich schwer an.

Diese Unterschiede sind kein Zufall. Jeder Mensch steht in einer individuellen Beziehung zu bestimmten Orten. Diese Verbindung lässt sich astrogeografisch sichtbar machen und zeigt, wo persönliche Linien und Themen in Resonanz treten. Orte entfalten ihre Wirkung also nicht aus sich selbst heraus, sondern im Zusammenspiel mit der Person, die dort lebt oder arbeitet. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt, dass Standortentscheidungen nicht nur von Zahlen abhängen, sondern auch von Resonanz.

Wenn Zahlen zu wenig sagen

In der Wirtschaft gilt die Standortwahl meist als nüchterne Rechenaufgabe. Es geht um Steuern, Infrastruktur, Fachkräfte oder Marktpotenziale. Doch diese Faktoren erklären nicht, warum manche Gründer*innen an einem Ort aufblühen, während sie an einem anderen stagnieren.

Als Business-Astrologin mit Fokus auf internationale Wirtschaft, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Fragestellung. In meiner Arbeit verbinde ich wirtschaftliches Denken mit astrogeografischen Analysen, die zeigen, welche Orte mit den individuellen Anlagen und Potenzialen einer Person in Resonanz stehen. Dabei geht es nicht um allgemeine Zuschreibungen zu Ländern, Städten oder Regionen, sondern um den persönlichen Bezug zwischen Mensch und Ort.

Jeder Mensch hat ein eigenes energetisches Muster, das durch astrogeografische Linien sichtbar gemacht werden kann. Diese Linien zeigen, wo bestimmte Themen wie etwa Kreativität, Kommunikation, Wachstum oder Stabilität besonders aktiv werden.

Wer diese individuellen Zusammenhänge kennt, kann Standortentscheidungen bewusster treffen. Ein Ort kann dann gezielt gewählt werden, um eine bestimmte Entwicklungsphase zu unterstützen oder neue Impulse in ein bestehendes Projekt zu bringen.

Ein Ort, an dem Ideen nur so sprühen. Ein anderer, an dem sich plötzlich Klarheit einstellt. Oder ein dritter, an dem trotz aller Mühe nichts richtig funktioniert. Diese Erfahrungen kennt fast jede(r), der/die gründet oder neue Wege geht. Es geht hierbei nicht darum, einem Ort bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Entscheidend ist, wie dieser Ort mit dem eigenen astrologischen Muster in Verbindung steht. Erst daraus entsteht Resonanz oder Spannung.

Diese Resonanz kann sowohl auf die Standortwahl als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen angewendet werden. Schon kleine Veränderungen können spürbar machen, ob sich jemand in seiner Energie bewegt oder dagegen arbeitet. Die Position eines Schreibtischs, die Blickrichtung, Licht oder Farben, all das beeinflusst, wie sich persönliche Linien am Ort entfalten können. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Atmosphäre verändert, sobald ein Raum in seiner Balance ist.

Wenn Ort und Mensch zusammenarbeiten

Erfolg entsteht dort, wo Menschen und Orte miteinander harmonieren. Wenn der Standort das stärkt, was jemand in die Welt bringen möchte, entsteht eine natürliche Leichtigkeit. Ideen fließen, Kommunikation wird klarer und Entscheidungen fallen mühelos. Diese Sichtweise gewinnt gerade jetzt an Bedeutung.

Immer mehr Gründer*innen arbeiten ortsunabhängig und leben in Bewegung. Sie wechseln Länder, Zeitzonen und Kulturen. Für sie ist die Frage nach dem richtigen Ort oft keine Entscheidung auf Dauer, sondern eine, die sich ständig neu stellt.

Es ist aber nicht nur wichtig, passende Standorte zu finden, sondern auch die Orte, an denen man sich bereits befindet, bewusst zu verstehen. Denn jeder Ort, an dem man sich aufhält, trägt eine bestimmte Resonanz im persönlichen System. Wer erkennt, welche Energie dort gerade wirkt, kann sie gezielt nutzen, ob zur Fokussierung, zur Inspiration oder für einen Neuanfang.

Gerade für digitale Nomad*innen, Freelancer*innen oder Unternehmer*innen, die regelmäßig unterwegs sind, kann dieses Wissen zum Schlüssel werden. Es geht nicht darum, ständig auf der Suche nach dem perfekten Ort zu sein, sondern die Qualität des jeweiligen Ortes zu erkennen und bewusst mit ihr zu arbeiten. Wenn Menschen verstehen, wie der Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit ihnen in Resonanz steht, können sie viel freier und klarer handeln. Dann wird Bewegung selbst zu einem stabilen System.

Standortwahl als Zukunftskompetenz

In klassischen Gründungsprozessen wird der Standort oft zu Beginn festgelegt und danach kaum hinterfragt. Man sollte ihn jedoch als lebendiges Element sehen, das sich mitentwickelt. So wie sich Menschen verändern, wandeln sich auch ihre Resonanzen. Ein Ort, der früher förderlich war, kann später blockierend wirken, und umgekehrt. Viele erkennen erst im Rückblick, dass der Standort Teil ihrer Entwicklung war. Er erzählt, wo etwas begonnen hat und wo sich neue Wege auftun.

Diese Erkenntnis macht die Standortwahl zu einer echten Zukunftskompetenz. Wer versteht, wie Mensch und Ort zusammenwirken, kann bewusster steuern, wann ein Wechsel sinnvoll ist und wann Stabilität gebraucht wird. So wird die Standortplanung zu einem Werkzeug für innere und äußere Klarheit.

Der Ort als stiller Mitspieler

Orte sind keine Zufälle, sondern Wegbegleiter. Sie spiegeln, wo man steht, und zeigen, was sich entfalten möchte. Manche öffnen Türen, andere laden dazu ein, innezuhalten. Wenn wir die Sprache unserer Orte verstehen, treffen wir Entscheidungen mit mehr Bewusstsein. Dann wird der Standort zu einem stillen Mitspieler, der leise, aber kraftvoll dabei hilft, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. So entsteht Erfolg nicht nur durch Strategie, sondern auch durch die Verbindung zwischen Mensch, Ort und dem, was entstehen will.

Die Autorin Franziska Engel ist Diplom-Wirtschafts-Sinologin und geprüfte (Business-)Astrologin des Deutschen Astrologen Verbandes e.V., www.unternehmen-astrologie.de

Die neue Ära des E-Commerce 2026

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Mrd. Euro in Deutschland stehen Marktteilnehmende vor wichtigen Herausforderungen in Sachen Agilität und Rechtskonformität.

Die Handelslandschaft im deutschsprachigen Raum hat im Jahr 2026 einen Reifegrad erreicht, der durch eine hocheffiziente Symbiose aus regulatorischer Präzision und technologischer Autonomie gekennzeichnet ist. Nach den volatilen Jahren der Post-Pandemie-Ära hat sich der Markt stabilisiert, jedoch auf einem völlig neuen Niveau der Komplexität.

Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Milliarden Euro allein in Deutschland und einer rasant steigenden Online-Durchdringung in Österreich, die nun die 75-Prozent-Marke bei den regelmäßigen Käufer*innen überschreitet, stehen Marktteilnehmer*innen vor der Herausforderung, Agilität mit absoluter Rechtskonformität zu vereinen.

Regulatorische Transformation und die Ökonomie der Transparenz

Ein entscheidender Faktor im Jahr 2026 ist die vollständige Integration der EU-Zollreform, die die bisherige 150-Euro-Freigrenze für Zollabgaben endgültig abgeschafft hat. Diese Maßnahme hat das Geschäftsmodell vieler Cross-Border-Akteur*innen grundlegend verändert, da nun jeder Euro Warenwert ab dem ersten Cent vollumfänglich erfasst wird. In Kombination mit der verschärften Ökodesign-Verordnung (ESPR) müssen Produkte, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, nun über einen digitalen Produktpass verfügen.

Daten zeigen, dass Unternehmen, die diese Transparenz proaktiv nutzen, ihre Konversionsraten um bis zu 18 Prozent steigern konnten, da das Vertrauen in die Produktherkunft zum primären Kaufargument avanciert ist. Die Logistikkosten sind durch die verpflichtenden Recycling-Abgaben im Rahmen der erweiterten Produzentenverantwortung (EPR) im Schnitt um 12 Prozent gestiegen, was die Konsolidierung von Warenströmen in lokalen Hubs wie dem Hamburger Hafen oder dem Logistikzentrum Wien-Süd wirtschaftlich alternativlos macht.

Social Commerce 2.0: Umsatzwachstum durch algorithmische Relevanz

Der Social Commerce hat sich von einer experimentellen Nische zu einem tragenden Pfeiler des Einzelhandels entwickelt. Im Jahr 2026 generiert TikTok Shop in den fünf wichtigsten EU-Märkten, darunter Deutschland, signifikante Marktanteile, wobei die Erhöhung der Verkäufer*innenprovision auf 9 Prozent die Spreu vom Weizen getrennt hat. Statistiken belegen, dass 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in der DACH-Region ihre Kaufentscheidungen primär auf Basis von Video-Content treffen.

Dabei zeigt sich ein interessantes Gefälle: Während deutsche Konsument*innen verstärkt auf die Validierung durch technische Expert*innen und zertifizierte Reviewer setzen, reagiert der österreichische Markt überproportional stark auf Community-basierte Empfehlungen und lokales Micro-Influencing. Marken, die ihre Werbeausgaben von klassischem Search (SEA) hin zu inhaltsgetriebenem Social Commerce umschichten, verzeichnen 2026 einen um bis zu 30 Prozent höheren Return on Ad Spend (ROAS), sofern sie die kulturellen Nuancen der DACH-Region in ihrer Tonalität präzise treffen.

Agentic Commerce und die Datengetriebene Logistik

Die technologische Speerspitze bildet der Agentic Commerce, bei dem autonome KI-Agenten den Beschaffungsprozess für den/die Endverbraucher*in übernehmen. Im Jahr 2026 nutzen bereits knapp 15 Prozent der Haushalte in Deutschland KI-gestützte Assistenten, um automatisierte Preisvergleiche und Qualitätsprüfungen durchzuführen.

Dies hat zur Folge, dass die Preiselastizität im Markt abnimmt; Produkte werden zunehmend über ihre "Maschinenlesbarkeit" und algorithmische Sichtbarkeit verkauft. Parallel dazu hat die Logistik in Österreich durch den massiven Ausbau von Pick-up-Stationen eine Effizienzsteigerung erfahren. Da die Kosten für die "Letzte Meile" durch den Fachkräftemangel auf über 7 Euro pro Haustürzustellung gestiegen sind, nutzen 2026 bereits 40 Prozent der urbanen Käufer*innen in Wien, Graz und München automatisierte Abholstationen. Dies reduziert nicht nur die CO2-Bilanz, sondern senkt die Retourenquote signifikant, da die Paketübergabe beim ersten Versuch garantiert ist.

Strategische Schlussfolgerungen für den Markterfolg

Der Erfolg im DACH-Markt 2026 ist untrennbar mit der Fähigkeit verbunden, Daten in Echtzeit zu operationalisieren. Die Gewinner*innen sind Unternehmen, die ihre Lieferketten so flexibel gestaltet haben, dass sie auf regulatorische Änderungen innerhalb weniger Wochen reagieren können.

Während Deutschland durch seine schiere Marktgröße und die hohe Kaufkraft besticht, bietet Österreich als Testmarkt mit hoher digitaler Affinität ideale Bedingungen für Pilotprojekte im Bereich des autonomen Handels. Für globale Akteur*innen bedeutet dies: Investitionen in lokale Compliance, eine radikale Ausrichtung auf Video-Content und die technologische Vorbereitung auf eine Welt, in der Algorithmen die neuen Gatekeeper des Konsums sind, bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum in einer der anspruchsvollsten Wirtschaftsregionen der Welt.

Fazit: Resilienz durch Innovation und Adaption

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der E-Commerce in Deutschland und Österreich im Jahr 2026 kein Terrain für Kurzentschlossene mehr ist, sondern ein hochkomplexes Ökosystem, das operative Exzellenz fordert. Die Zeiten, in denen reines Arbitrage-Geschäft oder ungebremstes Mengenwachstum zum Erfolg führten, sind endgültig vorbei. Heute wird der Markt von jenen dominiert, die den "DACH-Dreiklang" beherrschen: kompromisslose regulatorische Compliance, technologische Vorreiterrolle bei der KI-Integration und eine tiefgreifende kulturelle Lokalisierung.

Für internationale Akteur*innen und lokale Marktführer*innen gilt gleichermaßen: Wer die hohen Standards der deutschsprachigen Konsumenten in Bezug auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Servicequalität nicht nur als Hürde, sondern als Qualitätsmerkmal begreift, wird langfristig von der enormen Kaufkraft und der Loyalität dieser Märkte profitieren. Der Blick auf 2026 zeigt deutlich, dass die Zukunft des Handels im DACH-Raum digitaler, grüner und intelligenter ist als je zuvor. Es ist eine Ära, in der Vertrauen durch Daten belegt und Wachstum durch algorithmische Relevanz gesichert wird.

Die Autorin Yuwei Bao ist Assistenz der Geschäftsführung bei der Wiener E-Business-Agentur Zeevan

Unterstützung für Start-ups im Bereich Cybersecurity

Das Security-Tech-Unternehmen Giesecke+Devrient (G+D) unterstützt künftig Start-ups und Forschungsteams aus dem Ökosystem der Technischen Universität München (TUM) und UnternehmerTUM.

Gemeinsam wollen die Partner München als einen global führenden Hub für sicherheitsrelevante Zukunftsinnovationen etablieren. Die TUM Venture Labs bieten als Innovationsinkubatoren Forschungs- und Gründungsteams im DeepTech-Bereich eine intensive Unterstützung, um wissenschaftliche Erkenntnisse und Ideen in marktfähige Produkte zu überführen. Dazu gehören eine unmittelbare Anbindung an die Spitzenforschung der TUM, spezifische technische Infrastruktur, maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme, Expertise für den jeweiligen Markt und eine globale Vernetzung mit der Branche sowie Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern.

Europäische Tech-Souveränität stärken

G+D CEO Ralf Wintergerst sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und UnternehmerTUM ist für uns ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft, das wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerische Kreativität und industrielle Erfahrung vereint. Die TUM steht für Technologieführerschaft und eine lebendige Gründerkultur, aus der immer wieder wegweisende Ideen und erfolgreiche Gründerteams hervorgehen. Transformation und technologischer Fortschritt sind auch tief in G+D verankert. Genau deshalb sehen wir in der Kooperation die Chance, einen Innovationsraum zu schaffen, der die Zukunft mitprägt und gleichzeitig die europäische Tech-Souveränität stärkt.“

Der UnternehmerTUM CEO und TUM-Vizepräsident Prof. Helmut Schönenberger betont die bereits langjährige Kooperation mit G+D: „In Zukunft werden sich alle digitalen Sicherheitssysteme den neuen, gigantischen Möglichkeiten der Quantencomputer stellen müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch einmalige Chance für europäische Unternehmen. Wir freuen uns sehr, hier mit unserem langjährigen Partner G+D enger zusammenzuarbeiten.“

G+D Chief Digital Officer Gabriel von Mitschke-Collande betont: „Unsere DNA ist auf Innovation ausgerichtet – deshalb sind Aktivitäten in der Gründerkultur für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen es uns, technologische Trends früh zu erkennen und aktiv mitzugestalten, insbesondere in den Bereichen Cyber Security, Künstliche Intelligenz und Post-Quantum-Kryptografie. Die Transformation von G+D ist ein technologischer Wettlauf, und jeder Impuls, der unsere Perspektiven erweitert und herausfordert, treibt uns voran. Die TUM ist dafür ein idealer Partner, und wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Austausch.“

TUM Venture Labs CEO Philipp Gerbert ergänzt: „Mit der exponentiellen Verbreitung von agentischer künstlicher Intelligenz gewinnt das Thema Cybersicherheit eine bisher ungeahnte Bedeutung. Wir sind dankbar und enthusiastisch mit G+D ein lokales Münchner Unternehmen, welches auf Weltniveau agiert, als Partner zu gewinnen. Dies gibt unserem Deeptech Innovationshub entscheidende Impulse und einen Kompetenzgewinn, um die künftige europäische Tech-Souveränität auf diesem Gebiet entscheidend zu stärken.“

Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht

Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.

Persönliche Gradwanderung

Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.

Angst ersetzt kein Zukunftsbild

Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:

1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.

2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.

3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.

Persönliche Kompetenz

Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.

Strategisches Kapital

Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“

Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.

HR-Trends 2026

Welches sind die größten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich HR im kommenden Jahr? Welche Entwicklungen und Trends erwarten Verantwortliche? Und welche Tipps haben sie für Entscheider*innen? Wir lassen fünf Expert*innen zu Wort kommen.

Hier steht der eigentliche Text

Ivan Cossu, CEO & Co-Founder von deskbird, eine All-in-One-Plattform für Workplace Management

„2026 trifft die Führungskraft Entscheidungen nicht mehr aus dem Bauch, sondern auf Basis konkreter Daten. Denn nur wer versteht, wie Mitarbeitende Räume und Schreibtische nutzen, wann Teams produktiv zusammenarbeiten und wie HRIS- und Workplace-Systeme ineinandergreifen, gestaltet Arbeit gezielt. Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein vollständiges Bild von Flächennutzung und Teamdynamiken bis hin zu Produktivität und dem Return on Office. Unsere Analyse, der Desk Sharing Index, zeigt beispielsweise, dass die Büropräsenz in Deutschland wieder ansteigt. Allerdings liegt die Auslastung der Schreibtische über alle Unternehmensgrößen hinweg bei maximal 34 Prozent. Hier besteht also eindeutiges Potenzial, Ressourcen zu reduzieren und das Büro so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden mit Freude dorthin zurückkehren. Analytics verbinden auf diese Weise Kultur, Raum sowie Technologie und werden damit zum zentralen Steuerungsinstrument einer mitarbeiterzentrierten Arbeitswelt.“

Ratschläge können auch Schläge sein

Wir haben Gründer*innen nach dem schlechtesten (und besten) Ratschlag gefragt, an den sie sich gehalten haben – und wie sie mit den Folgen umgegangen sind.

Man starrt in die Luft, die schwer wie Blei ist, und denkt sich: „Ja, guter Rat ist teuer. Doch wie viel kostet schlechter Rat?“ Nun weiß man es: Man blickt auf die Folgen seines Handelns, das zwar freiwillig, aber dennoch getrieben von den Ideen anderer war.

Die Erkenntnis, einen Fehler begangen zu haben, bricht über einen herein wie eine Monsterwelle im Meer oder wie ein Haufen hungernder Investor*innen, wenn es sich um ein hochskalierbares Produkt dreht, das kein(e) andere(r) besitzt. Zumindest bleibt nach dem schlechten Ratschlag, dem man tatsächlich gefolgt ist, etwas übrig: Man hat etwas gelernt.

Firma nach den Wünschen einer Person umbauen

Nicht so ganz dramatisch, aber ähnlich ist es Armand Colard gegangen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei ESG Plus – einem Unternehmen, das sich auf die Überprüfung der Nachhaltigkeit von Anlageprodukten spezialisiert hat.

„Der schlechteste Vorschlag, den ich jemals befolgt habe, war, die Struktur meines Unternehmens so zu verändern, dass sie zur Wunsch-Job-Description einer leitenden Person im Unternehmen passte und nicht zu dem, was das Unternehmen in diesem Moment tatsächlich gebraucht hätte. Mein Learning daraus war, niemals mehr Jobs um eine Person herum zu ‚bauen‘, egal wie talentiert diese auch sein mag.“

Die Folgen seiner Entscheidung waren aus Sicht des gesamten Unternehmens eine ineffizientere Struktur sowie der Verlust der Agilität und eine veränderte (negative) Teamdynamik. „Und höhere Fluktuation, als ich die Sache wieder in Ordnung gebracht habe“, erinnert sich Colard. „Reparieren konnte ich es nur, indem ich die Person gehen ließ, da unsere Vorstellungen zu weit auseinanderlagen.“

Eine hilfreiche Anmerkung dagegen, die der Founder befolgt hat: Mehr auf den Markt zu hören, statt die eigenen Wunschprodukte auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen. „Dadurch konnten wir in den letzten Jahren eine skalierbarere Lösung finden, die weniger ressourcenintensiv ist und sich breiter ausrollen lässt“, sagt Colard. „Als direkte Folge daraus sind wir (kosten-)effizienter geworden und können jetzt mehr Kund*innen mit derselben Anzahl an Mitarbeiter*innen bedienen.“

Zu viel Druck am Arbeitsplatz?

Este-Hilfe-Maßnahmen für Teams mit Burn-out-Symptomen und wie du übermäßigen Stress am Arbeitsplatz in Zukunft besser verhindern kannst.

Eine vom McKinsey Health Institute durchgeführte Studie ergab, dass fast 22 Prozent der europäischen Arbeitnehmenden über Burn-out-Symptome klagen, wobei jüngere Menschen und Frauen am stärksten betroffen sind. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Symptome frühzeitig erkannt und Veränderungen auf Unternehmensebene umgesetzt werden können, um diese zu verhindern.

Mit steigendem finanziellen Druck erreicht der Stress am Arbeitsplatz ein kritisches Niveau, was viele Mitarbeitende in Richtung Burn-out treibt. Ein Burn-out ist zwar auf chronischen, unkontrollierten Stress zurückzuführen, aber er ist nicht nur ein persönliches Problem, sondern eine systemische Herausforderung auf Unternehmensebene. In Krisenzeiten verstärken Arbeitsplatzunsicherheit und überarbeitete Teams die emotionale Belastung weiter.

Führungskräften und Mitarbeitenden der Personalabteilung fällt die Aufgabe zu, ausgelaugte Mitarbeitende wieder einzubinden, während sie zugleich ihre eigene Ermüdung bewältigen müssen. Der Umgang mit Burn-out in Momenten wie diesen erfordert mehr als Resilienz – Sensibilisierung, Strategien und strukturelle Veränderungen sind erforderlich.

Auf individueller Ebene müssen die Mitarbeitenden auf Anzeichen von Stress und mentaler Erschöpfung achten – diese werden aufgrund von Arbeitsplatzunsicherheit und Leistungsdruck jedoch oft übersehen. An diesem Punkt ist Führungsstärke entscheidend. Führungskräfte müssen erkennen lernen, wann Teammitglieder auf einen Burn-out zusteuern, und ein offenes, unterstützendes Umfeld fördern.

Die Rolle von Vorgesetzten und Führungskräften bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen dabei helfen, mit Burn-out bei Mitarbeitenden umzugehen und einen gesünderen Arbeitsplatz zu fördern.

„Burn-out ist mehr als nur ein persönliches Problem – er ist ein Warnsignal für das Unternehmen. Wenn Führungskräfte die Persönlichkeitsmerkmale verstehen, die das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflussen, können sie frühzeitig eingreifen, Stress verringern und gesündere, widerstandsfähigere Teams aufbauen“, sagt Allison Howell, Vice President of Market Innovation bei Hogan Assessments.

Hogan Assessments, Anbieter von Persönlichkeitsbeurteilungen am Arbeitsplatz, hat erarbeitet, wie Führungskräfte durch das Verständnis von persönlichkeitsbedingten Verhaltensweisen Teams unterstützen können, die überfordert sind. Mit den richtigen Erkenntnissen können Führungskräfte gesündere, resilientere Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Mitarbeitenden kümmern.

Kommuniziere bewusst, höre einfühlsam zu

Fördere eine Kultur des offenen Dialogs, in der Mitarbeitende sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, indem du dich regelmäßig nach der Stimmung erkundigst und bewusst interagierst. Passe deinen Kommunikationsstil an die verschiedenen Persönlichkeiten an. Einige kommen möglicherweise besser im Einzelgespräch zurecht, während andere sich in Gruppen wohler fühlen. Diese Art von inklusiver Kommunikation reduziert Burn-out in hybriden Teams gemäß dem Europäischen Parlament um bis zu 25 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig Empathie und Offenheit am post-pandemischen Arbeitsplatz sind.

So viel kann ein Danke bewirken

Steigere die Arbeitsmoral, indem du regelmäßig Bemühungen anerkennst und Erfolge feierst – sowohl große als auch kleine. Ebenso wichtig wie die Anerkennung selbst ist die Art und Weise, wie sie zum Ausdruck gebracht wird: Während einige Mitarbeitende gern vor anderen gelobt werden, schätzen manche ein privateres, persönlicheres Dankeschön mehr. Anerkennung, an individuelle Präferenzen angepasst, bewirkt mehr als nur eine Steigerung der Moral – eine Studie von Gallup zeigt, dass Mitarbeitende, die sich stets wertgeschätzt fühlen, mit 63 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen bleiben.

Wohlbefinden trifft auf Leistung

Unterstütze das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, indem du Zugang zu Ressourcen für die mentale Gesundheit wie Counseling oder Stressmanagement-Workshops anbietest. Zugleich solltest du in Möglichkeiten zur Kompetenzbildung investieren, die Teams in die Lage versetzen, effizienter zu arbeiten, um Überlastung zu reduzieren und das Selbstvertrauen zu stärken. Eine solche Doppelinvestition zahlt sich aus: Der OECD zufolge berichten Unternehmen, die dem Wohlbefinden neben der Weiterentwicklung Priorität einräumen, von Produktivitätssteigerungen von 10 bis 12 Prozent, was beweist, dass die Wertschätzung der Mitarbeitenden und deren Leistung Hand in Hand gehen.

Unterstütze die Work-Life-Balance

Betone die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen persönlichem und beruflichem Wohlbefinden und schaffe eine Unternehmenskultur, die die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden auch abseits vom Arbeitsplatz wertschätzt. Führungskräfte können den Weg dafür ebnen, indem sie die ihnen zustehende Freizeit nutzen und ihre Mitarbeitenden dazu anregen, dies ebenfalls zu tun. Eine Studie von Eurofound zeigt, dass bei Mitarbeitenden, die sich Auszeiten nehmen und ihre Arbeitszeit selbständig einteilen können, das Stressniveau um 30 Prozent abnimmt – ein eindeutiger Grund, im Sommer und darüber hinaus mit gutem Beispiel voranzugehen.

Fazit

Angesichts weiter steigender Burn-out-Raten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und überlasteter Belegschaften ist es für Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, ein Umfeld mit offener Kommunikation und individualisierter Unterstützung zu schaffen, um die einzigartigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen.

Die Priorisierung der psychischen Gesundheit und die richtige Herangehensweise zur Bekämpfung von Burn-out kommen nicht nur Einzelpersonen zugute, sondern steigern auch die Gesamtleistung des Unternehmens und ebnen den Weg für einen gesünderen und wertgeschätzteren Arbeitsplatz.

Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung

Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.

Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.

Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit

Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.

In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.

Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.

Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen

Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.

Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.

Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.

Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich

Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.

Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.

Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht

Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.

Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.

Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs

Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.

So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.

Digitale Nähe neu denken: Wie Plattformen Gespräche fördern

In der Welt der Online-Dating-Plattformen rückt das Gespräch wieder in den Mittelpunkt. Warum das mehr ist als nur ein Trend – und was sich verändert hat.

Dating-Apps sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind Teil des digitalen Alltags geworden. Millionen Menschen in Deutschland nutzen Plattformen, um neue Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen oder den Partner fürs Leben zu finden. Doch trotz der Fülle an Angeboten ist etwas verloren gegangen, was einst der Kern zwischenmenschlicher Begegnung war: das echte Gespräch.

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer sehnen sich nach Authentizität, nach Verbindungen, die über das Wischen nach links oder rechts hinausgehen. Inmitten dieser Entwicklung setzen einige Plattformen bewusst auf Qualität statt Quantität – und rücken das gesprochene oder geschriebene Wort wieder ins Zentrum des Kennenlernens.

Zwischen Tempo und Tiefe: Was Online-Dating heute herausfordert

Der Erfolg von Online-Dating basiert auf Schnelligkeit und niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten. Ein paar Klicks, ein Foto, ein Satz zur eigenen Person – und schon ist man mittendrin. Doch genau darin liegt auch das Problem: Die schiere Masse an Profilen, die Oberflächlichkeit vieler Begegnungen und der Druck zur ständigen Selbstinszenierung führen oft zu Frustration.

Menschen, die ernsthaft auf der Suche nach einem Gegenüber sind, erleben häufig, dass Gespräche nicht zustande kommen oder nach wenigen Nachrichten abbrechen. Die klassische Idee vom langsamen Kennenlernen, vom Austausch über Interessen, Werte oder Alltagsthemen scheint verloren zu gehen – obwohl gerade diese Momente das Fundament für echte Nähe bilden.

Ein neuer Fokus: Kommunikation statt Spielprinzip

In Reaktion auf diese Entwicklungen entstehen zunehmend digitale Räume, die den Schwerpunkt neu setzen. Statt schnellen Matches und algorithmusgesteuerter Auswahl liegt der Fokus auf Interaktion: Nutzerinnen und Nutzer werden ermutigt, miteinander zu schreiben, Fragen zu stellen, aufeinander einzugehen.

Dieser Wandel ist mehr als eine Funktion – er ist eine bewusste Entscheidung. Denn wer sich auf ein Gespräch einlässt, zeigt Interesse, öffnet sich, nimmt sich Zeit. Genau das schafft Verbindung, gerade in einem Medium, das so häufig auf Geschwindigkeit setzt.

Ein Beispiel für diesen Ansatz sind gute Gesprächen auf Michverlieben, einer Plattform, die sich auf genau diesen Aspekt konzentriert: Kommunikation fördern, statt nur Profile zu zeigen. Der Fokus liegt dabei auf respektvollem Austausch und einem ehrlichen Miteinander – jenseits von Schlagwörtern und Oberflächenglanz.

Vertrauen aufbauen: Der Ton macht die Plattform

In der digitalen Partnersuche ist Vertrauen ein sensibler Punkt. Nutzer wollen nicht nur wissen, mit wem sie sprechen, sondern auch, dass sie dies in einem sicheren, wertschätzenden Rahmen tun. Gerade Plattformen, die ihre Strukturen und Inhalte gezielt auf Dialog ausrichten, schaffen genau diesen Rahmen: durch klare Regeln im Umgangston, durch Moderation und durch die Förderung konstruktiver Kommunikation.

Dabei geht es nicht darum, jede spontane Nachricht zu hinterfragen, sondern darum, ein Klima zu schaffen, in dem Offenheit möglich wird. Das gelingt dann besonders gut, wenn Plattformen selbst aus der Vergangenheit gelernt haben – und heute klarer, transparenter und zielgerichteter agieren.

Was Nutzerinnen und Nutzer heute suchen

Die Motivation, sich auf einer Plattform anzumelden, ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Manche suchen neue Kontakte in ihrer Stadt, andere den großen Wurf. Doch was viele vereint, ist der Wunsch nach echter Verbindung – und diese beginnt fast immer mit einem guten Gespräch.

Fragen wie „Was inspiriert dich?“ oder „Was bedeutet dir ein freier Abend?“ öffnen Türen, die in standardisierten Profilbeschreibungen oft verschlossen bleiben. Plattformen, die diesen Ansatz unterstützen, bieten mehr als nur Matching-Logik – sie bieten Raum für Begegnung.

Digitalisierung braucht Haltung

Dass digitale Produkte und Plattformen ständig im Wandel sind, ist kein Geheimnis. Doch in sensiblen Bereichen wie Dating und sozialem Austausch zählt nicht nur Technik, sondern auch Haltung. Wer ernsthaft daran interessiert ist, Menschen miteinander zu verbinden, muss Räume schaffen, in denen Gespräche nicht untergehen, sondern entstehen dürfen.

Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Plattformen diesem Anspruch stellen – auch wenn sie sich dabei weiterentwickeln, neu positionieren oder bestehende Konzepte überdenken. Der digitale Raum ist kein statischer Ort, sondern ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Bedürfnisse.

Nähe beginnt mit einem Satz

Online-Dating ist gekommen, um zu bleiben. Aber wie wir es nutzen – das kann sich verändern. Während viele Angebote auf Effizienz und Masse setzen, rückt bei einigen der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Das Gespräch als Brücke zwischen Fremden, das Interesse am Gegenüber, das Zuhören – all das sind Qualitäten, die auch digital ihren Platz haben.

Wer also auf der Suche ist – nicht nur nach einem Match, sondern nach einer echten Verbindung –, wird Angebote schätzen, die dem Gespräch den Raum geben, den es verdient. Denn oft beginnt das Wesentliche mit einem einfachen Satz: „Erzähl mir mehr von dir.“

Kein Wagnis ohne Risiko

Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.

ALLE RISIKEN IM BLICK

Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.

Betriebliche Risiken

Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.

Versicherungen helfen zwar, den finanziellen Schaden abzufangen, der etwa durch einen Einbruch, einen Brand oder auch Haftungsansprüche von Geschäftspartnern entstehen kann. Dennoch bleiben die empfindlichen Störungen des laufenden Betriebs, die ein frühes Aus für ein junges Unternehmen bedeuten können.

Leadership: Wenn Haltung Fachwissen schlägt

Wie du leichter erkennst, wer aus deinem Team das Zeug dazu hat, eine Leadership-Funktion auszufüllen.

Fachliche Exzellenz allein reicht nicht mehr. Unternehmen, die auch morgen noch relevant sein wollen, brauchen Menschen, die Komplexität navigieren, Wandel gestalten und Teams inspirieren können. Doch wie lassen sich Führungspersönlichkeiten erkennen, bevor sie offiziell führen? Führung beginnt nicht erst mit der Visitenkarte. Sie zeigt sich viel früher – in Momenten, in denen Menschen Verantwortung übernehmen, ohne dass es von ihnen verlangt wird.

Die Besten sind nicht die Lautesten

Auch eine Analyse des Harvard Business Review belegt, was viele längst wissen: 71 Prozent der Arbeitgebenden halten emotionale Intelligenz für wichtiger als technische Skills. Wer reflektiert, empathisch und lösungsorientiert handelt, bringt oft mehr nachhaltige Führungsqualität mit als jemand mit reinem Fachfokus. Die besten Führungskräfte von morgen sind nicht die Lautesten. Fachwissen lässt sich erlernen, Haltung nicht. Wer Konflikte deeskaliert, sich selbst hinterfragt und andere mitnimmt, zeigt echte Führungsreife.

Leadership zeigt sich im Alltag

Führungspotenzial zeigt sich nicht im Assessment Center, sondern in der Praxis: in Projekten, bei neuen Rollen, in interdisziplinären Teams. Wer Verantwortung übernimmt, Initiative zeigt und andere involviert, gibt mehr über sich preis als jedes Kompetenzmodell. Besonders deutlich wird das, wenn gewohnte Strukturen wegbrechen: Wenn Prioritäten sich verschieben, Rollen unklar sind oder Konflikte entstehen. Wer in solchen Momenten Orientierung bietet, zeigt, dass hier echte Führung entsteht. Dabei zählt nicht nur das Ergebnis, sondern wie es erreicht wurde – mit welcher Haltung, Kommunikation und welchem Umgang mit Rückschlägen.

Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion

Die Praxis zeigt: Zum einen ist die Beobachtung über einen längeren Zeitraum entscheidend. Führungsqualitäten sind schwer messbar, aber sichtbar. Wer genau hinschaut, erkennt sie im Verhalten im Moment. Wie geht jemand mit Druck um? Wie führt jemand ein Team, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Zum anderen braucht es ein Entwicklungsumfeld, das fordert und fördert – keine Standardschulungen, sondern echte Sparring-Partner mit eigener Führungserfahrung. Menschen, die wissen, wie es ist, unter Unsicherheit zu entscheiden. Und last but not least: Entwicklung beginnt mit Selbstreflexion. Wer führen will, muss bereit sein, sich selbst infrage zu stellen. Denn wer sich selbst kennt, kann andere besser führen.

Führung entsteht nicht im luftleeren Raum

Ebenso entscheidend, wie die Person ist das Umfeld. Unternehmen, die Eigenverantwortung, kritisches Denken und Offenheit fördern, schaffen Raum für Führungspotenziale. Doch das verlangt Mut. Denn wer Entwicklung will, muss bereit sein, Macht zu teilen und Unsicherheit auszuhalten. Kultur ist kein Poster im Flur, das ein flottes Vision-Statement darstellt, sondern gelebter Alltag. Sie zeigt sich darin, ob Menschen unbequeme Wahrheiten aussprechen dürfen, ob Fehler als Risiko gelten – oder als Chance zu lernen. „Führung entsteht nicht im luftleeren Raum“, führt Thiele an. „Sie wächst in einer Kultur, die Fehler zulässt, Diversität anerkennt und Dialog stärkt.“

Der Autor Lars Thiele ist Geschäftsführer der EMENDO Leadership Consultants GmbH. Seit 2023 berät EMENDO mittelständische Unternehmen zu Themen wie Führung, Vertrieb und Verhandlung.