Aktuelle Events

Studie Digitalisierung 2020

So tickt und klickt Deutschland 2020. Gesellschaft im Wandel – wie digitaler Konsum und soziale Medien den Alltag der Deutschen prägen. Hier findest du die spannenden Ergebnisse der aktuellen Studie im kompakten Überblick.

Das Thema Digitalisierung ist auf den großen Bühnen der Unternehmen angekommen. Doch wie steht es um die Konsumenten? Wie nutzen die Deutschen digitale Tools, vor allem die sozialen Medien? Welchen Einfluss hat dieser Konsum auf ihr Verhalten?

Eins ist klar: Das Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner digitalen Umgebung ist ständig im Wandel. Der technologische Fortschritt bietet Chancen und Risiken für jeden Einzelnen. Die Ergebnisse der Studie Digitalisierung 2020 von Dr. Hubertus Porschen geben einen guten Einblick, wie vor allem soziale Medien genutzt werden, was Einzelne für Erfahrungen auf digitalen Plattformen gesammelt haben und welche Risiken und Ablenkungen im Netz verborgen liegen können.

Zur Studie

Mit der Frage “Wie tickt Deutschland, wenn es um Fragen rund um das Thema Digitalisierung geht?” hat sich Dr. Hubertus Porschen auseinandergesetzt und rund 500 Deutsche zu ihren Einstellungen und ihrem digitalen Nutzerverhalten befragt.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer ist zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die Daten wurden mit Hilfe eines Online-Fragebogens erhoben. Die Studie gibt Aufschlüsse nach den verschiedenen Altersgruppen und dem Bildungsabschluss der teilnehmenden Personen.

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick

- „Schreiben bis die Finger glühen. Mehr als Dreiviertel der Befragten kommunizieren am häufigsten mit Freunden und Bekannten wenn sie über WhatsApp und Co. schreiben.“

- „Mit Push-Nachrichten jederzeit und überall auf dem neusten Stand sein, bevorzugt jeder vierte Deutsche. Fast 80 Prozent checken ihre Mails mehr als drei Mal am Tag.“

- “Mobbing 2.0: Immerhin knapp 15 Prozent der Befragten geben zu, online schon einmal jemanden beleidigt zu haben. Vor allem junge Menschen verlieren häufiger den Anstand.”

- „Jede Plattform hat ihre eigene Zielgruppe. Besonders junge Menschen sind auf TikTok und Snapchat unterwegs, die älteren eher auf Facebook. WhatsApp und Instagram gehen bei allen.“

- “Erschreckend: Die unter 20-Jährigen trauen sich immer seltener Leute im realen Leben anzusprechen. Im Netz fällt es ihnen wesentlich leichter!”

Hier einige spannende Details aus der Studie

Kommunikationsformen

Trotz FaceTime und Voicemail bleibt das Schreiben bei den Deutschen auf Platz 1.

Eine überragende Mehrheit von über 75 Prozent gibt an, dass sie am liebsten mit Freunden und Bekannten in Kontakt bleibt, indem sie schreibt. Egal ob WhatsApp, E-Mail oder Facebook Messenger – Textnachrichten sind auch heute noch die Nummer 1 der Kommunikationsformen. Trotz einer generellen Kritik an der Häufigkeit des Konsums, gibt ein Umfrageteilnehmer an: „Meine Kontakte mit der Familie haben durch WhatsApp zugenommen.“ Nach dem Schreiben kommt das telefonieren. Einen Anruf nutzen die Befragten am zweithäufigsten, um Informationen auszutauschen oder sich einfach nur zu unterhalten. Und obwohl neue mediale Funktionen wie Sprachnachrichten oder Videoanrufe die Kommunikation noch besser machen sollten, fallen diese beiden Formen auf Platz drei und vier und werden damit weniger häufig verwendet.

Plattformen für jede Altersklasse

WhatsApp geht immer, TikTok nur für die Jüngeren und Facebook wird alt.

Laut repräsentativen Umfragen des Social-Media-Atlas 2017/2018 nutzen 90 Prozent aller deutschen Internetuser soziale Medien, wobei hier YouTube und WhatsApp eingeschlossen sind. Es zeigen sich jedoch große Unterschiede, wenn man sich die verschiedenen Altersklassen anschaut. Das jede Altersgruppe oder Generation eigene Präferenzen für digitale Plattformen hat bestätigt auch diese Studie. Universell beleibt scheint lediglich der Nachrichtendienst WhatsApp, der über alle Altersklassen hinweg Werte von 80 bis 90 Prozent erreicht. Bei den beiden Altersgruppen der unter 20- und unter 30-Jährigen ist vor allem Instagram beliebt mit Werten von 90 Prozent (U20) bzw. 74 Prozent (U30). Auch der Social-Media-Atlas bestätigt, dass die Fotoplattform eher eine Ort der jungen Generation ist, wobei nur 13 Prozent der Ü30-Nutzer und lediglich 3 Prozent der Ü50-Nutzer hier aktiv sind.

Kontakt zu Fremden

Mehr als der Hälfte der jungen Leute unter 30 fällt es leichter mit Fremden im Internet zu schreiben, als sie im echten Leben anzusprechen.

Im Internet gehen viele Dinge schneller, als im echten Leben – mal eben einen Beitrag geliked, ein Bild geteilt oder eine Nachricht versendet. Kontakte sind ungezwungener geworden, denn der Bildschirm des Smartphones kann oft auch als Schutzscheibe gelten. Spätestens nachdem sich das Dating auch in die digitale Welt verschoben hat, könnte man meinen, es fällt heutzutage leichter Fremde Menschen im Internet zu kontaktieren. Diese Studie zeigt, dass es tatsächlich einigen Menschen leichter fällt, im Internet jemand Unbekanntes anzuschreiben, als jemand Fremdes im echten Leben anzusprechen. Bei den unter 20-Jährigen geben sogar 65 Prozent an, dass ihnen der Kontakt online leichter fällt als offline. Bei den 20- bis 30-Jährigen sind es mit 55% noch etwas mehr als die Hälfte der Befragten. Erst bei den Personen, die älter als 30 Jahre gibt es den Shift, wobei ab hier weniger als die Hälfte (43 Prozent) angibt, dass der digitale Kontakt einfacher fällt. Mit steigendem Alter geben immer mehr Menschen an, dass es ihnen online nicht einfacher fällt als offline den Erstkontakt herzustellen. Während es bei den 40- bis 50-Jährigen nur noch 40 Prozent sind, denen das Schreiben mit Fremden leichter fällt, sind es bei der Altersklasse der über 50-Jährigen nur noch knapp 30 Prozent.

Private und berufliche Kommunikation

65 Prozent der Deutschen trennen private und geschäftliche Unterhaltungen

Das Thema Work-Life-Balance scheint mittlerweile in fast jedem Unternehmen und bei jedem Arbeitnehmer angekommen zu sein. Mehrere Arbeitsgerichte haben sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wann und in welchem Umfang Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit für den Chef erreichbar sein müssen, wie sehr Privates und Berufliches getrennt werden muss und wo geschäftliche Kommunikation anfängt.

Nachdem man vor einigen Jahren noch den Eindruck bekam, dass private und geschäftliche Kommunikation kaum noch voneinander getrennt werden – vor allem weil jeder mit dem Handy oft direkten Zugriff auf Arbeitsmails und Dokumente hat – scheint es heute wieder wichtiger zu sein, die beiden Bereiche nicht überlappen zu lassen. 66 Prozent aller Befragten Deutschen geben an, dass sie berufsbezogene und private Kommunikation voneinander trennen. Der Rest verneint die Frage, wobei 8 Prozent angeben, dass sie gezwungenermaßen keine Trennung vornehmen können, weil es beispielsweise der Chef erwartet.

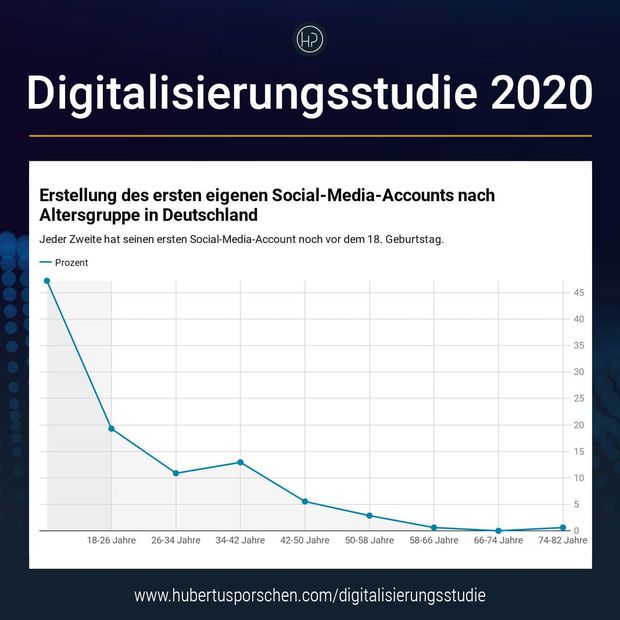

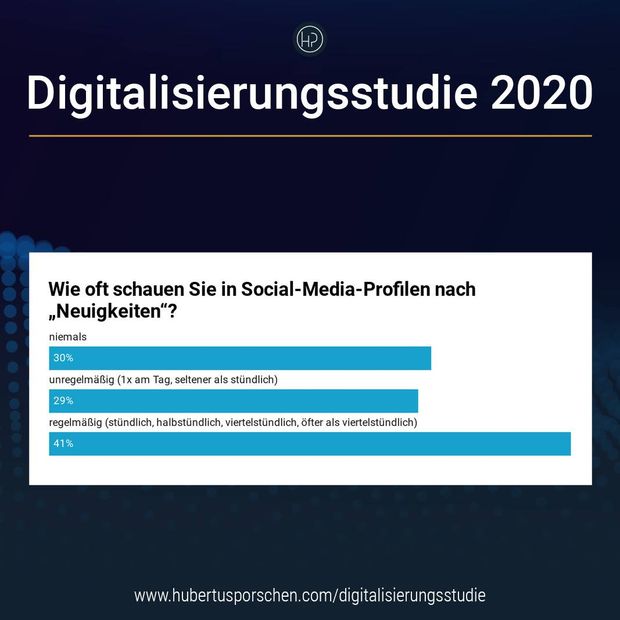

Neuigkeiten in Sozialen Netzwerken

Fast 60 Prozent schauen seltener als stündlich oder nur 1-mal pro Tag nach News in sozialen Netzwerken; 33 Prozent dafür mehr als einmal die Stunde.

Eine große Mehrheit der Befragten gibt an, Social Media nebenbei zu benutzen – von „manchmal“ bis hin zu „fast ausschließlich“. Egal ob die Vorlesung in der Uni gerade langweilig wird, man im Büro auf einen Kollegen wartet oder auf dem Arbeitsweg Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln totschlagen muss – eben schnell die Neuigkeiten von Freunden und Bekannten im Netz checken ist für viele ein guter Zeitvertreib. Doch wie oft schauen die Deutschen in Social-Media-Profilen nach „Neuigkeiten“?

Unter allen Befragten wurde die Antwortoption „Seltener als stündlich“ mit 30 Prozent an häufigsten ausgewählt, dicht gefolgt von „1x am Tag“ mit 29 Prozent. Immerhin 33 Prozent öffnen Facebook, Instagram und Co. stündlich oder noch häufiger.

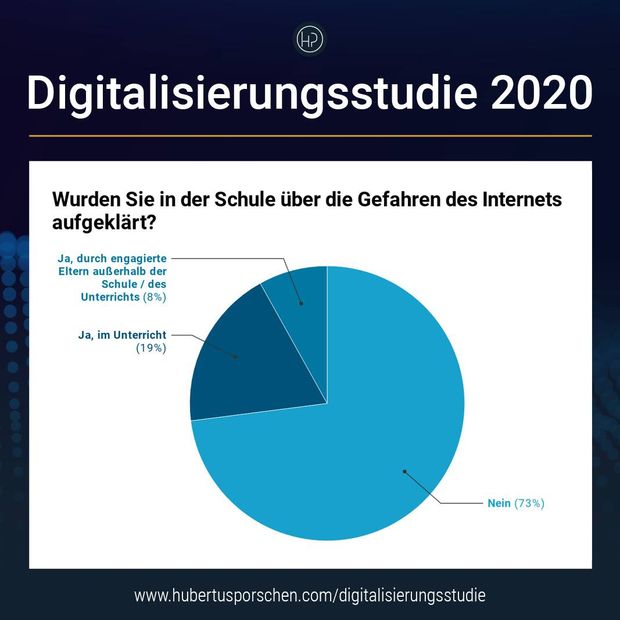

Digitale Aufklärung

Fast Dreiviertel der Befragten wurden noch nie über die Gefahren des Internets aufgeklärt.

Gerade für junge Menschen, die häufig unvorsichtiger und unreflektierter im Netz unterwegs sind, bieten sich viele Gefahren – vom Datendiebstahl, über Pornografie, Cybermobbing und Cybergrooming bis hin zu unbeabsichtigten Käufen. Eine Aufklärung über diese Gefahren und wie man sie umgeht sollte daher möglichst frühzeitig stattfinden. Dennoch wurden fast Dreiviertel (73 Prozent) aller Befragten noch nie über die Gefahren des Internets in der Schule aufgeklärt. Von den restlichen 27 Prozent geben 8 Prozent an, außerhalb der Schule oder des Unterrichts durch engagierte Eltern aufgeklärt worden zu sein.

Datenschutz

Kaum jemand liest heutzutage AGBs oder Datenschutzerklärungen (ganz).

Heutzutage bestätigt jeder Mensch teilweise täglich Allgemeine Geschäftsbedingungen (kurz AGBs) oder Datenschutzerklärungen, um im Internet Produkte zu erwerben, sich auf Portalen zu registrieren oder einfach nur um zu surfen. Doch was wirklich genau in diesen AGBs steht, das wissen viele nicht oder zumindest nicht genau, denn das Häkchen zur Bestätigung, dass man die AGBs gelesen und akzeptiert hat ist wesentlich schneller einfach so gesetzt, als sich vorher noch mit mehrseitigen Dokumenten auseinanderzusetzen.

38 Prozent aller Befragten geben offen zu, dass sie so gut wie noch nie eine Datenschutzerklärung gelesen haben. Weitere 44 Prozent fangen zwar an zu lesen, lesen aber dann doch nicht zu Ende. Nur 18 Prozent aller Befragten, also weniger als jeder fünfte Nutzer, gibt an, immerhin „fast immer“ die AGBs überhaupt und dann auch noch zu Ende zu lesen. Die Bestätigung, dass man die AGBs gelesen und verstanden hat und akzeptiert klicken vermutlich dennoch alle Befragten an.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Marble Imaging erhält 5,3 Mio. Euro, um Europas Zugang zu hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten voranzutreiben

Das 2023 von Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp gegründete Marble Imaging ist ein Erdbeobachtungsunternehmen aus Bremen, das eine Konstellation von sehr hochauflösenden Satelliten betreiben wird.

Neben dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat Marble Imaging zudem eine starke Gruppe weiterer Investor*innen gewonnen, die die Mission teilt. Dazu gehören BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen, Lightfield Equity, Oslo Venture Company, nwk | nwu Beteiligungsgesellschaften der Sparkasse Bremen, Sentris Capital, Auxxo Female Catalyst Fund und SpaceFounders.

Die Investition soll es Marble ermöglichen, das Entwicklungsteam deutlich auszubauen und die Fertigstellung seiner Intelligence-, Maritime- und Befahrbarkeits-Tools voranzutreiben – Lösungen, die bereits erste Kund*innen bedienen und nun für den breiten kommerziellen Rollout vorbereitet werden. Zudem unterstützt die Investition den Aufbau der End-to-End-Datenverarbeitungskette sowie des Kund*innenportals, um eine nahtlose Nutzer*innenerfahrung sicherzustellen.

Die Finanzierung soll Marble zudem in die Lage versetzen, die schnell wachsende Pipeline an Datenkund*innen zu bedienen und zum Start des ersten Satelliten vollständig kommerziell einsatzbereit zu sein. Darüber hinaus soll sie den Ausbau der operativen Expertise und die Einrichtung eines dedizierten Operationszentrums für die geplante Satellitenkonstellation ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr, ein starkes europäisches Investorenkonsortium an Bord zu haben, das das Wachstum unserer Dual-Use-Erdbeobachtungslösungen vorantreibt“, sagt Robert Hook, CEO und Mitgründer von Marble. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Fähigkeiten deutlich ausbauen, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“

Der erste Marble-Satellit, der sehr hochauflösende multispektrale Daten liefern wird, soll im vierten Quartal 2026 starten. Bis Ende 2028 plant Marble Imaging, die eigene Konstellation schrittweise auf bis zu 20 Satelliten auszubauen. Die Nachfrage nach starken und innovativen souveränen Lösungen aus Europa zieht sich inzwischen durch nahezu alle großen Institutionen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Sicherheit und Climate Tech, wo der Bedarf an schnell verfügbaren, sehr hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten und fortschrittlichen KI-gestützten Analysen immer größer wird.

Das Unternehmen, angeführt von den Mitgründer*innen Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp, hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Marble konnte dabei nicht nur namhafte Business Angels und institutionelle Investor*innen gewinnen, sondern auch großes Interesse führender Venture-Capital-Gesellschaften wecken.

Bereits zuvor hatte das Team für Aufmerksamkeit gesorgt, indem es mehr als 10 Millionen Euro an non-dilutive Funding für die Entwicklung und den Start des ersten Satelliten sicherte – unter anderem durch den DLR Kleinsatelliten Nutzlastwettbewerb und ESA InCubed. Zudem unterstrich das Marble die starke Nachfrage nach hochwertigen europäischen Daten und Analysen mit seinem ersten Ankervertrag im Wert von 3 Millionen Euro im Rahmen des ESA-Programms „Copernicus Contributing Missions“.

Berliner BioTech-Start-up foom erhält Investment von capacura

Das 2022 von Dr. Anike von Gagern und Dr. Kathrin Weiß gegründete Start-up hat eine innovative Lösung zur Bearbeitung von Bioabfall entwickelt.

Bioabfälle sind ein oft übersehenes Klimaproblem: Jährlich fallen in der EU über 100 Millionen Tonnen organischer Abfälle an, die meist verbrannt oder deponiert werden. Das führt zu unnötigen CO₂-Emissionen, dem Verlust wertvoller Biomasse und ausgelaugten Böden. Zudem verursachen Entsorgung und Düngemittelimporte hohe Kosten für Wirtschaft und Umwelt.

Die foom GmbH bietet eine innovative Antwort: Das 2022 von Dr. Anike von Gagern und Dr. Kathrin Weiß in Berlin gegründete Start-up hat sich auf die Bearbeitung von Bioabfällen spezialisiert. Mit seiner modularen Technologie verwandelt foom organische Abfälle direkt vor Ort in wertvollen Dünger, wodurch CO₂-Emissionen reduziert und die Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltige Lösungen, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bieten und trägt hiermit zu einer umweltfreundlicheren Zukunft bei. Diese Lösung ist insbesondere für Orte attraktiv, an denen große Mengen Bioabfall anfallen, wie beispielsweise bei Festivals, Sportevents, Kantinen, im Lebensmitteleinzelhandel oder in urbanen Räumen. Statt aufwändiger Logistik und kostenintensiver Entsorgung bietet foom eine einfache, lokale Lösung an, die einerseits Betriebskosten senkt und andererseits ökologische Vorteile schafft. Kommunen, Veranstalter und Unternehmen können so ihre Nachhaltigkeitsziele messbar erreichen.

Capacura, das sich auf Impact-Investitionen in Start-ups spezialisiert, die einen positiven Einfluss auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Umwelt haben, investiert nun in foom – über die Höhe des Investments wurden keine Angaben gemacht.

Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt

Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?

„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.

Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox

Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“

Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.

Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“

Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“

Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?

Ein ganzes Team im Taschenformat

Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.

„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“

Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“

Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.

Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren

„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“

Ein System mit Seele?

Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

voize erhält 50 Mio. US-Dollar Series A für KI-Assistenz für die Pflege

2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler in Berlin gegründet, entwickelt voice die führende sprachbasierte KI-Assistenz für die Pflege.

Der globale Fachkräftemangel in der Pflege hat einen historischen Höhepunkt erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert bis 2030 ein Defizit von 4,5 Millionen Pflegekräften – getrieben durch steigende Arbeitsbelastung und eine alternde Gesellschaft mit wachsendem Pflegebedarf.

In Europa fehlen derzeit rund 1,2 Mio. Pflegefachkräfte, in den USA sind es jährlich etwa 450.000 Pflegekräfte zu wenig. Hinzu kommt, dass Pflegekräfte bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für administrative Aufgaben aufwenden. Das verursacht allein in Europa und den USA Arbeitskosten von rund 246 Mrd. US-Dollar, mit gravierenden Folgen: Überlastung, hohe Fluktuation und weniger Zeit für die direkte Betreuung.

Digitale Gesundheitslösungen richten sich meist an Ärzt*innen, während Pflegekräfte oft außen vor bleiben. Dabei ist ihre Dokumentationsbelastung oft noch höher. Sie erfassen dutzende Beobachtungen pro Schicht und tragen maßgeblich die Verantwortung zur guten Betreuung der Pflegebedürftigen.

Noch immer werden viele Notizen hastig auf Zetteln oder dem Handrücken festgehalten und später am PC ins System übertragen, ein Aufwand, der Zeit kostet und stresst.

Voize ändert das: Die KI versteht gesprochene Inhalte, strukturiert sie automatisch und erstellt die passenden Dokumentationseinträge – von Vitalwerten über Berichte bis hin zu Trinkprotokollen und Pflegemaßnahmen.

Aus persönlicher Erfahrung zur praxisnahen Innovation

Gegründet 2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler, entstand voize aus einer persönlichen Erfahrung, die vielen vertraut ist: Als ihr Großvater in ein Pflegeheim kam, sahen sie, wie wenig Zeit Pflegekräfte für echte Zuwendung blieb, weil Bürokratie den Alltag bestimmte.

Voize wurde über zehntausende Stunden hinweg direkt im Pflegealltag und in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften entwickelt, um eine Lösung zu schaffen, die sich an die Realität der Pflege anpasst – nicht umgekehrt. Mit der App können Pflegekräfte Beobachtungen am Smartphone einsprechen. Die KI versteht das Gesprochene, verarbeitet es automatisch und erstellt strukturierte Einträge in Echtzeit. Über eine Schnittstelle werden diese direkt in bestehende Dokumentationsysteme übertragen. Das Ergebnis: Zeitersparnis, bessere Dokumentationsqualität und entlastete Pflegekräfte.

KI, die Pflege versteht – jederzeit

Voize setzt auf eine eigens entwickelte, domänenspezifische KI, die unabhängig von generischen Large Language Models ist. Die KI erkennt medizinische Fachsprache, versteht Dialekte und hilft auch Nicht-Muttersprachler*innen Sprachbarrieren zu überbrücken, indem sie Gesprochenes in Echtzeit korrekt verarbeitet.

Anders als die meisten KI-Systeme funktioniert voize auch offline – ohne permanente Internetverbindung. Das sorgt für hohe Datensicherheit und zuverlässige Unterstützung, selbst bei instabiler Netzabdeckung – ein Novum in der Sprach-KI.

30 Prozent Zeitersparnis bei der Dokumentation

Über 1.100 Pflegeeinrichtungen in Deutschland und Österreich nutzen voize bereits heute. Mehr als 75.000 Pflegekräfte nutzen die KI und sparen damit, rund 30 Prozent Zeit bei der Dokumentation. Dies wurde jüngst durch eine Studie mit der Charite belegt.

„Pflegekräfte haben ihren Beruf gewählt, um für Menschen da zu sein – nicht, um Stunden mit Dokumentation zu verbringen. Unsere KI entlastet sie spürbar im Alltag und übernimmt das, was sonst wertvolle Zeit kostet.” sagt Fabio Schmidberger, Mitgründer und CEO von voize, “KI soll Menschen in der Pflege nicht ersetzen, sondern ihnen Zeit zurückgeben – Zeit für Menschlichkeit. Genau das sehen wir jeden Tag: mehr Nähe, mehr Freude, mehr Sinn in der Pflege. Mit der Unterstützung von Balderton Capital und unseren Investo*:innen bauen wir auf unserem starken Fundament in Deutschland auf. Wir investieren in die Weiterentwicklung unserer KI und wachsen nach Europa und in die USA – mit einem klaren Ziel: Pflegekräfte von Bürokratie zu befreien.”

Gründer*in der Woche: Tales&Tails – mehr als volle Näpfe!

2018 haben Stella Mohr, Kaja Ringert und Cathrin Wellens, drei Freundinnen aus Norddeutschland, ihr Herzensprojekt gestartet: Tales&Tails. Ihre Vision: Tierernährung neu denken – transparent, nachhaltig und hochwertig, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hunden und Katzen. Wie sich ihr Start-up entwickelt hat, erfahren wir im Interview mit Co-Founderin Kaja Ringert.

Wie habt ihr drei Gründerinnen euch kennengelernt und was hat euch 2018 dazu bewogen, Tales&Tails zu gründen?

Wir drei kennen uns tatsächlich schon seit der Schulzeit. Als Hundebesitzerinnen haben wir immer wieder festgestellt, dass viele Tierfutterprodukte einfach nicht das bieten, was wir uns für unsere Vierbeiner wünschen: zu viel Getreide, unnötige Zusätze, unklare Deklarationen und fehlende Transparenz. Irgendwann kam der Punkt, an dem wir dachten: Das muss doch besser gehen. Also haben wir beschlossen, eine Marke zu gründen, die Tierernährung neu denkt: Hochwertig, ehrlich und mit echtem Mehrwert für Tier und Mensch. So entstand 2018 Tales&Tails mit der Vision, gesundes Futter anzubieten, bei dem man wirklich weiß, was drin ist und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, etwa durch Spenden an Tierschutzprojekte.

Wie sah der Markt rund um Tierernährung im Jahr 2018 aus und wie hat sich dieser inzwischen gewandelt bzw. entwickelt?

2018 war der Tierfuttermarkt noch stark geprägt von großen, etablierten Marken. Die meisten Produkte waren auf Masse ausgelegt, mit langen Zutatenlisten, vielen Füllstoffen und wenig Transparenz. Nachhaltigkeit oder Herkunft spielten kaum eine Rolle und der Trend zu hochwertiger, ehrlicher Tierernährung befand sich noch in der Anfangsphase. Seitdem hat sich viel verändert: Das Bewusstsein der Tierhalterinnen und -halter ist deutlich gewachsen. Heute achten viele auf kurze Zutatenlisten, getreidefreie Rezepturen, nachhaltige Verpackungen und eine transparente Herkunft der Rohstoffe. Auch faire Produktionsbedingungen sind inzwischen ein wichtiges Thema. Und dank digitaler Vertriebsmodelle, wie Online-Shops oder Abo-Modelle, können kleinere Marken wie wir direkt mit ihrer Community in Kontakt treten und sich authentisch positionieren.

Was genau bietet ihr mit Tales&Tails an und inwiefern unterscheiden sich eure Produkte vom Wettbewerb?

Kaja Ringert: Wir haben ein breites Sortiment von Nass- und Trockenfutter über Kauartikel, funktionale Snacks und Leckerli bis hin zu Suppen, Ölen und Pulvern. Der Fokus liegt klar auf hochwertiger, natürlicher Tiernahrung, vor allem für Hunde, aber auch mit einigen Produkten für Katzen. Unsere Produkte sind zu 100% transparent, getreidefrei, zuckerfrei und kommen ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe oder Tierversuche aus. Außerdem setzen wir auf Monoprotein-Rezepturen mit hohem Fleischanteil, das heißt, jedes Produkt enthält nur eine tierische Proteinquelle. Das ist besonders wichtig für Hunde mit Allergien oder Unverträglichkeiten. Was uns zusätzlich unterscheidet: Mit jedem verkauften Produkt unterstützen wir Tierschutzprojekte. So verbinden wir gesunde Ernährung mit einem guten Zweck und das finden wir richtig super, unsere Kundinnen und Kunden übrigens auch.

Welche Standards, Tests und Zertifizierungen sichern die Sicherheit eurer Produkte und damit das Wohlergehen der Tiere?

Wir arbeiten mit erfahrenen Produzenten zusammen, die unser Verständnis von Qualität und Verantwortung teilen. Dabei achten wir besonders auf eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und eine schonende Verarbeitung. Unser softes Trockenfutter wird in Deutschland nach höchsten Standards hergestellt und ist nach dem internationalen IFS Food Standard zertifiziert. Dieser Standard sorgt dafür, dass Tiernahrung unter denselben strengen Kriterien produziert wird wie Lebensmittel für Menschen. Außerdem setzen unsere Produktionspartner auf ein Energie-Managementsystem nach ISO 50001, um nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten.Neben diesen externen Prüfungen führen wir regelmäßig eigene Qualitätskontrollen durch und achten auf kurze, klare Zutatenlisten. So können Tierhalterinnen und -halter sicher sein, dass sie ihrem Vierbeiner nur das Beste füttern.

Mit Tales&Tails möchtet ihr zeigen, dass Tierernährung, Umweltschutz und soziales Engagement zusammengehören können. Was gehört für euch unter dieser Prämisse alles dazu?

Für uns ist Nachhaltigkeit fest in unserer DNA verankert. Wir achten bewusst auf die Herkunft unserer Rohstoffe. Unsere Leckerli werden unter Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt, und unser softes Trockenfutter entsteht in einer besonders energieeffizienten Produktion. Auch bei Verpackung und Versand setzen wir auf umweltfreundliche Lösungen, etwa mit DHL GoGreen und recycelbaren Versand- und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus möchten wir Bewusstsein schaffen, Geschichten erzählen und eine Community aufbauen, die sich gemeinsam für Tierwohl und Nachhaltigkeit stark macht. Dafür steht auch das „Tales“ in Tales&Tails.

Bei der Ernährung von uns Menschen scheint der Griff zum Bio-Produkt und damit zum hochwertigen und -preisigen Produkt gerade rückläufig zu sein, Stichwort "Sparen in Krisenzeiten". Ist das auch für euch im hochwertigen Tiernahrungssegment ein Thema, und wenn ja, wie geht ihr damit um?

Natürlich spüren wir, dass viele Menschen derzeit genauer hinschauen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Aber: Bei Tierhaltern sehen wir, dass die Gesundheit ihres Lieblings selten der Punkt ist, an dem gespart wird, besonders dann nicht, wenn es um Allergien oder Unverträglichkeiten geht. Tierarztkosten sind meist deutlich höher und die Liebe zum Tier wiegt am Ende mehr. Unsere klare Positionierung als Premium-Marke hilft uns dabei sehr. Wir konkurrieren nicht über den Preis, sondern über Qualität, Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig bieten wir Abo-Modelle, Treueprogramme oder Sparpakete an. So können Kundinnen und Kunden sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Und durch unsere offene Kommunikation verstehen sie, warum unsere Produkte ihren Preis wert sind.

Was sind eure kommenden Pläne und Vorhaben rund um Tales&Tails?

Wir haben viele spannende Ideen und Projekte vor uns. Zum einen möchten wir unser Sortiment mit neuen Geschmacksrichtungen und Produktkategorien ausbauen, die auf spezielle Bedürfnisse eingehen, etwa für Hunde mit Allergien oder für Seniorinnen und Senioren. Auch unser Angebot für Katzen möchten wir erweitern, denn die Nachfrage wächst immer weiter. Außerdem wollen wir unsere digitalen Vertriebswege und Abo-Modelle weiterentwickeln, um unseren Kundinnen und Kunden ein noch bequemeres Einkaufserlebnis zu bieten. Gleichzeitig bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Thema.

Und last but not least: Was möchtet ihr anderen Gründer*innen mit auf den unternehmerischen Weg geben?

Fehler gehören dazu und das ist völlig okay. Wir haben selbst schon Lehrgeld bezahlt und aus früheren Projekten viel mitgenommen. Wichtig ist, offen zu bleiben, daraus zu lernen und sich nicht entmutigen zu lassen. Vertraut auf eure Vision, aber bleibt flexibel und hört auf den Markt. Manchmal führen Umwege zu den besten Ideen. Transparenz und Authentizität sind super wichtig, nicht nur gegenüber Kundinnen und Kunden, sondern auch im Team. Ehrliche Kommunikation hilft auch, durch herausfordernde Phasen zu kommen. Und ganz ehrlich: Niemand gründet allein. Baut euch ein starkes Netzwerk auf mit Menschen, die euch unterstützen, inspirieren und auch mal auffangen, wenn es schwierig wird. Und habt Geduld. Wirklich gute Dinge brauchen Zeit. Wenn ihr aber mit Herz, Leidenschaft und einem echten Sinn hinter dem steht, was ihr tut, dann trägt euch das durch jede Herausforderung.

Hier geht's zu Tales&Tails

Das Interview führte Hans Luthardt

CoCreate Europe 2025 – Kreative Ideen, innovative Produkte, erfolgreiche Geschäftsmodelle

Deutsche KMU haben erkannt, dass sie ihre Produkte den sich verändernden Märkten anpassen und innovativ verändern müssen. Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.

Mit CoCreate Europe bietet Alibaba.com interessierten Start-ups und KMU die richtige Veranstaltung zur richtigen Zeit, das belegt eine jüngst veröffentlichte Studie, in deren Rahmen Alibaba.com 500 Entscheidungsträger deutscher KMU nach ihrer Einschätzung für die Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten befragte. Demnach planen 50 Prozent trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Kosten stärker in Forschung und Entwicklung innovativer Produkte zu investieren. Mehr als 90 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass dieser Weg für das Wachstum und den Erfolg ihres Unternehmens wichtig und richtig ist.

Nach mehreren erfolgreichen Veranstaltungen in Las Vegas findet das CoCreate-Event am 14. November 2025 zum ersten Mal in Europa statt. In London treffen sich Gründer*innen, KMU, Hersteller und Investoren*innen zu einem ganztägigen Programm rund um Produktinnovation und Geschäftsmodelle. Von Expert*innen vor Ort erhalten sie Insights, wie sie Geschäftskosten senken, widerstandsfähige Lieferketten aufbauen und KI für Wachstum nutzen können. Wichtiger Teil des CoCreate Europe Events ist der CoCreate Pitch, ein produktbasierter Pitch-Wettbewerb. Am 14. November stellen 30 Finalisten ihre innovativen Produkte einer Jury vor und können attraktive Preise gewinnen.

Diese helfen den Gewinner*innen ihre Ideen schnell und erfolgreich umsetzen zu können. Deutsche KMU sehen sich zwar als innovativ und entschlossen, sich von anderen abzuheben, erkennen aber auch Hindernisse auf diesem Weg. So gaben fast die Hälfte der von Alibaba.com befragten deutschen KMU (47 %) an, dass die Kosten für Innovationen zu hoch, beziehungsweise deren Finanzierung zu kompliziert seien. Fast zwei Drittel (57 %) nannten hohe Kosten als Herausforderung bei der Beschaffung neuer Produkte. Das spiegelt die allgemeinen makroökonomischen Herausforderungen wider, mit denen deutsche KMU konfrontiert sind.

Ein Mangel an Ressourcen stellt ebenfalls ein spürbares Hindernis für Produktinnovationen dar. So gab fast jedes dritte (32 %) befragte KMU an, dass die internen Ressourcen fehlen, um Produktinnovationen voranzutreiben. Fast ein Viertel der Unternehmen hatte Schwierigkeiten, mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten (24 %), oder gab an, nicht über das erforderliche Fachwissen oder die notwendigen Kenntnisse zu verfügen (22 %). Um dieses Problem anzugehen, setzen deutsche KMU auf KI-Tools zur Unterstützung der Produktinnovation. Laut der Studie von Alibaba.com sind fast zwei Drittel (60 %) der deutschen KMU zuversichtlich, KI-Tools für die Produktinnovation einsetzen zu können.

Auch was den erfolgreichen KI-Einsatz betrifft, liefert CoCreate Europe für die dort versammelten KMU interessante Einblicke. Im Mittelpunkt stehen dabei die innovativen Tools, das globale Lieferantennetzwerk und die KI-gestützten Beschaffungsinstrumente AI Mode und der Accio-Agent von Alibaba.com. Diese automatisieren den gesamten Beschaffungsprozess und bringen Käufer mit über 200.000 verifizierten Lieferanten weltweit aus 76 Branchen und 200 Millionen Produktangeboten zusammen. Für KMU, die ihre Produkte über Alibaba.com vermarkten ergibt sich so die Möglichkeit mit überschaubarem Aufwand global präsent und aktiv zu sein. Die allen Anbietern auf Alibaba.com offene Trade-Assurance-Lösung hilft KMU dabei, mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in ihre Lieferkette zu gewinnen. Gebündelt helfen diese Angebote KMU Zeit zu sparen und ermöglichen es ihnen, sich auf die Entwicklung innovativer Produkte und das Wachstum ihres Unternehmens zu konzentrieren.

Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.

dotega sichert sich 1,3 Mio. € für den Ausbau seiner PropTech-Plattform

Das 2024 von Niklas Mocker und Lina Albert gegründete Stuttgarter PropTech Startup dotega sammelt 1,3 Mio. € frisches Kapital ein, um die digitale Transformation der Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) in Deutschland weiter voranzutreiben.

Mit der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhält dotega gezielten Rückenwind für den weiteren Ausbau seiner PropTech-Plattform für die smarte Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. „Diese Finanzierung ist für uns ein starkes Signal - sie bestätigt einmal mehr, dass wir ein reales Marktproblem lösen und dafür das Vertrauen führender Investoren gewinnen konnten“, sagt Niklas Mocker, Co-Founder und Geschäftsführer von dotega. „Mit der Unterstützung des HTGF und erfahrener PropTech-Investoren können wir unser Wachstum gezielt beschleunigen, unser Produkt skalieren und die Selbstverwaltung als echte Alternative zur klassischen Hausverwaltung etablieren.“

Gemeinsam mit Co-Founderin Lina Albert treibt Mocker den deutschlandweiten Ausbau sowie die technologische Weiterentwicklung der Plattform konsequent voran - stets mit dem Ziel, Prozesse in der WEG-Verwaltung maximal zu automatisieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. „WEGs sollen Zugang zu erstklassiger Verwaltung erhalten – bei minimalem monatlichem Aufwand“, betont Lina Albert, Co-Founderin von dotega.

WEG-Verwaltung neu gedacht

Verwalter lehnen ab, Eigentümer verzweifeln - kleine Wohnungseigentümergemeinschaften bleiben auf sich gestellt. Besonders WEGs mit 2 bis 20 Einheiten sind betroffen. dotega schafft, was der Markt verweigert: eine digitale Lösung für Selbstverwaltung mit Rückhalt. Über die intuitive Web-App erhalten Eigentümer Zugang zu allen zentralen Funktionen: von automatisierten Jahresabrechnungen und rechtssicheren Beschlussvorlagen bis hin zu transparenten Wirtschaftsplänen und digitalen Eigentümerversammlungen.

Im Fokus stehen drei Prinzipien: Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Unabhängigkeit von klassischen Hausverwaltungen. Rund 10 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten in Deutschland sind in WEGs organisiert - ein riesiger, bislang digital kaum erschlossener Markt. Genau hier setzt dotega an: als erste skalierbare Plattform für die vollständige und rechtssichere Selbstverwaltung kleiner Eigentümergemeinschaften.

Die Lösung übernimmt alle zentralen kaufmännischen und technischen Verwaltungsaufgaben - von der Abrechnung bis zur Versammlung - und erweitert diese um technische Unterstützung bei Sanierung, Werterhalt und energetischen Maßnahmen.

Max Bergmann, Investment Manager beim HTGF, kommentiert: „dotega adressiert eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor: Kleine WEGs benötigen dringend effiziente und bezahlbare digitale Lösungen. Wir haben das ambitionierte Team früh kennengelernt und sind überzeugt von der Kombination aus technologischem Ansatz, hoher Umsetzungskraft und tiefem Marktverständnis. Damit kann dotega die Transformation in diesem bislang kaum digitalisierten Feld entscheidend vorantreiben und echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns, das Team als Lead-Investor auf diesem Weg zu begleiten.“

Quantencomputing-Start-up SaxonQ sichert sich 7-stelliges Investment

Als Auftakt für eine größere Finanzierungsrunde investiert der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen einen siebenstelligen Betrag in das Leipziger DeepTech‑Start-up SaxonQ, das mobile Quantencomputer entwickelt, die bei Raumtemperatur betrieben werden können.

SaxonQ wurde 2021 von Prof. Dr. Marius Grundmann und Prof. Dr. Jan Meijer aus der Universität Leipzig heraus gegründet. Die Geschäftsführung liegt heute bei Prof. Marius Grundmann und Dr. Frank Schlichting, einem industrieerfahrenen CEO mit extensiver Managementverantwortung in den Bereichen IT, Halbleiter, Automotive und Energie. Die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise, Managementerfahrung und bereits ausgelieferten Quantencomputer-Produkten zeigt, dass SaxonQ schon jetzt in der Lage ist, in einem stark wachsenden Markt die industrielle Anwendung von Quantencomputing wirksam voranzutreiben.

SaxonQ entwickelt und produziert kompakte, mobile Quantencomputer, die bei Raumtemperatur betrieben werden können – ein zentrales Alleinstellungsmerkmal. Herkömmliche Quantencomputer benötigen extreme Kühlung bis -273 °C, ultrastabile Laborumgebungen und eine spezialisierte, komplexe Infrastruktur. Das führt zu hohen Investitions- und Betriebskosten, begrenzter Mobilität und erschwerten Integrationspfaden in bestehende Prozessketten. Darüber hinaus stellen Instabilität, Vibrationsanfälligkeit und aufwendige Kalibrierungen die verlässliche Nutzung in realen Produktions- oder Anwendungsumgebungen vor große Hürden.

SaxonQ adressiert diese Herausforderungen mit der von ihnen weiterentwickelten NV‑Technologie. Hier werden die Qubits, die Recheneinheiten des Quantencomputers, stabil in Diamantchips verbaut. Das System arbeitet ohne Kühlung bei Raumtemperatur und ermöglicht eine robuste Performance auch außerhalb von Laboren. Die kompakte, mobile Einheit, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter verkleinert wird, kann heute bereits in jedem Büro über eine gewöhnliche Steckdose betrieben werden.

„Unsere Technologie senkt die Eintrittsbarrieren für den Einsatz von Quantenhardware erheblich und kann für Anwendungen in der KI, in der Logistik oder der medizinischen Forschung ein echter Game Changer werden. Erste Systeme sind bereits produktiv im Einsatz, unter anderem am Fraunhofer IWU und beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das wissenschaftliche Umfeld hier in Leipzig, der Wiege der Quantenmechanik, könnte nicht besser sein, um Quantentechnologien mit den besten Köpfen voran zu bringen“, erläutert Prof. Marius Grundmann.

Dr. Frank Schlichting ergänzt: „Quantencomputing ist bereits Realität. Wir haben als wahrscheinlich erstes Unternehmen reale Anwendungen von Quantenchemie bis Bildverarbeitung live auf der Hannover Messe demonstriert. Das Engagement des TGFS zeigt das Vertrauen in unser Team und unsere Roadmap: Das Ziel ist der erste Quantencomputer in Chipgröße, skalierbar und variabel einsetzbar für die breite industrielle Anwendung. Der TGFS und SaxonQ teilen eine gemeinsame Vision hinsichtlich der Bedeutung des Quantencomputings als Schlüsseltechnologie weit über den Standort Sachsen hinaus, sodass wir das Investment in kürzester Zeit, pragmatisch und zielorientiert zum Abschluss bringen konnten.“

Mit dem Investment setzt der TGFS einen gezielten Impuls für die nächste Entwicklungsphase von SaxonQ und stärkt damit ein lokales Deep-Tech-Unternehmen in der Entwicklungs- und Skalierungsphase. Parallel bereitet SaxonQ derzeit eine größere Kapitalrunde vor, um die technologische Entwicklung und Miniaturisierung weiter voranzutreiben, die Integration der Quantenprozessoren auf einem Chip zu erreichen und die zugrunde liegende Produktionstechnologie, wie etwa die Single-Ion-Implantation, weiterzuentwickeln.

Ziel ist es, die Entwicklung und industrielle Anwendung von Quantencomputing in Sachsen weiter zu beschleunigen und den regionalen Innovationsvorsprung zu sichern. Die aktive Nutzung der Technologie und aktuelle Auszeichnungen unterstreichen die hervorragende Ausgangslage für das weitere Wachstum.

„Mit SaxonQ investieren wir bewusst in eine Schlüsseltechnologie, die den Standort Sachsen als Innovationsregion weiter stärkt“, führt Sören Schuster aus. „Die bereits im Einsatz befindlichen Systeme zeigen eindrucksvoll, dass Quantencomputing nicht nur Forschungsthema, sondern reale Praxis ist. Genau darauf bauen wir auf: Wir sehen erhebliches Potenzial in der weiteren Entwicklung – von neuen Architekturansätzen bis zum Ausbau der Produktionskapazitäten – um Anwendungen aus KI, Energie, Logistik und Medizin aus Sachsen heraus nachhaltig voranzutreiben."

CoCareLab sucht digitale Tools für die stationäre Langzeitpflege

Gesucht sind Start-ups und Unternehmen, die gemeinsam mit dem CoCareLab digitale Tools für die stationäre Langzeitpflege entwickeln. Hier gibt’s alle Infos zur Bewerbung und zum Ablauf des Projekts.

Das CoCareLab ist ein Reallabor im Bereich der stationären Langzeitpflege, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF+) im Rahmen des Programmes „soziale Innovation“. Ziel ist es, digitale Lösungen in der Langzeitpflegepraxis interdisziplinär und cocreativ zu entwickeln, zu testen und ihre Praxistauglichkeit zu evaluieren. Dabei arbeiten die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Bethanien gGmbH und die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH zusammen.

Die Mission

- Innovative Pflegetechnologie in der Langzeitpflege: Implementierung digitaler Assistenzsysteme für eine verbesserte Langzeitpflege.

- Bottom-up statt Top-down: Aktive Einbeziehung des Pflegepersonals, um Technologie an die realen Bedarfe anzupassen.

- Nachhaltiges Change-Management: Förderung effektiver Veränderungsprozesse durch den Einsatz bewährter digitaler Lösungen.

Was wird geboten?

- Testumgebung im realen Pflegealltag: Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihre Innovation in einem realen Setting in der stationären Langzeitpflege im Haus St. Vinzenz in Braunschweig zu testen.

- Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation: Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft wird das Projekt wissenschaftlich begleiten. Durch die Integration von Forschung wird sichergestellt, dass das Feedback von Anwender*innen in die Weiterentwicklung der digitalen Tools einfließt und so passgenaue und bedarfsgerechte Lösungen entstehen können.

- Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit: Erhöhung der Sichtbarkeit durch die Öffentlichkeitsarbeit der Metropolregion GmbH, mit breiter medialer Präsenz und Zugang zu regionalen und überregionalen Netzwerken, sowie Kontakte in die Politik.

Wer ist gesucht? Was ist gefragt?

Bewerben können sich Start-ups und Unternehmen, die digitale Tools im Bereich der Langzeitpflege (weiter-)entwickeln. Neben den vorgegebenen Use Cases sind auch themenoffene Bewerbungen möglich, die innovative Lösungen für andere Aspekte der stationären Langzeitpflege bieten. Nähere Informationen zu den Use Cases gibt‘s auf Anfrage.

1. Digitale Erfassung von Ernährung in der Langzeitpflege

Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ernährung in einer Langzeitpflegeeinrichtung wird ein digitales Tool entwickelt, das Pflegefachpersonen beim Ernährungsmanagement und der Essensbestellung unterstützt. Auf Basis eines im Tool hinterlegten Algorithmus werden u. a. individuelle Ernährungsbedarfe, Vorlieben, Unverträglichkeiten und pflegerisch-medizinische Diagnosen berücksichtigt. Das System überprüft und dokumentiert automatisch die Nährstoffversorgung nach aktuellen Leitlinien, ermöglicht ein kontinuierliches Monitoring und erleichtert so Pflege- und Betreuungspersonen den Alltag durch eine nutzerfreundliche, evidenzbasierte Unterstützung.

2. Digitales Notfallmanagement in der Langzeitpflege

Zur Unterstützung des Pflegepersonals in Notfällen bei Bewohnenden wird ein digitales Tool entwickelt, das auf Grundlage evidenzbasierter medizinischer und pflegefachlicher Algorithmen durch die Notfallsituation leitet. Dabei können wichtige Informationen schnell abgerufen, aber auch, u.a. durch Spracheingaben, zeitnah dokumentiert werden. Auf diese Weise können die aktuellen Informationen an bspw. den Rettungsdienst und/oder die Notfallambulanz übermittelt werden und stehen diesen noch vor der weiteren Versorgung zur Verfügung. Die aktuellen Daten werden zusätzlich automatisiert in die bestehende Pflegedokumentation übernommen.

3. Digitale Dokumentation mit Spracheingabe in der Langzeitpflege

Zur pflegefachlichen Unterstützung des Pflegepersonals und zur Verbesserung der Dokumentationsqualität wird ein digitales Tool entwickelt, das Spracheingaben ermöglicht und pflegerische Informationen automatisiert strukturiert erfasst. Pflegefachpersonen können Beobachtungen direkt bei Aufnahme, Wiederaufnahme oder während/nach der Versorgung dokumentieren, wodurch Pflegediagnosen zeitnah und nachvollziehbar abgebildet werden. Das System unterstützt die Zuordnung und Aktualisierung von Pflegediagnosen, standardisiert die Dokumentation und reduziert den administrativen Aufwand. Anstehende Aufgaben werden mit Hinweisen hinterlegt, sowie mittels Erinnerungsfunktion wieder aufgezeigt.

Die Anforderungen

Bewerber*innen müssen die Bereitschaft mitbringen, ihre Lösung kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln, basierend auf dem direkten Feedback der Anwender*innen. Auf Grundlage dessen wird eine situative Hospitation empfohlen. Idealerweise sind die digitalen Tools auf mobilen Endgeräten nutzbar.

Der Bewerbungsprozess

Bewerbungen müssen bis spätestens 28.11.2025 unter cocarelab-g@ostfalia.de eingereicht werden.

Beginn der Testphase: 01.04.2026

Alle weiteren Informationen zum Projekt gibt’s online hier

Gründer*in der Woche: syte – eine KI, die das Baurecht versteht

Von einer Strandbar in Sri Lanka zu einem vollvermessenen Deutschland: Wie Matthias Zühlke und David Nellessen eine KI-Software entwickelt haben, die Bebauungspotenziale erkennt und das Baurecht versteht.

Ob für Makler*innen, Banken, Kommunen oder Projektentwickler*innen. Wer verstehen will, was aus einem Gebäude oder Grundstück werden kann, kämpft sich oft durch Wochen voller Anträge, Pläne und verstreuter Datenquellen. Dass es auch anders geht, zeigen die Münsteraner Matthias Zühlke und David Nellessen. Ihre Lösung: eine Plattform, die auf Knopfdruck zeigt, welches unentdeckte Potenzial in einem Objekt steckt – energetisch, baurechtlich, wirtschaftlich. Ihr Ziel: Prozesse vereinfachen, Entscheidungen beschleunigen, CO₂-Emissionen senken. „Wir wollen dazu beitragen, ungenutzte und versteckte Potenziale leichter zu ermitteln und nachbarschaftsverträglich Wohnraum schaffen“, sagt Matthias Zühlke, CEO und Mitgründer von syte.

Zwei Wege, ein Ziel

Die Idee entstand nicht im Konferenzraum, sondern in einer Strandbar in Sri Lanka, fernab deutscher Bebauungspläne. 2019 traf Architekt Matthias, zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführender Partner in einem Architekturbüro, im Urlaub auf seinen alten Sandkastenfreund David Nellessen, der sich gerade auf Weltreise befand. „Ich habe erzählt, wie absurd lange und teuer Baurechtsprüfungen sind und David hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“, erinnert sich Matthias. Während eines Sabbatjahres 2020 half Matthias dann beim Bau eines Kulturzentrums in Ecuador. Die Reise gab ihm die Möglichkeit, fernab des Alltags neue Ideen zu entwickeln. Zurück in Deutschland wuchs sein Frust: über die Ineffizienz von klassischen Planungs- und Entwicklungsprozessen. „Oft werden Monate in Projekte investiert, ohne zu wissen, ob das Projekt wirtschaftlich tragfähig ist“, sagt Matthias. Dabei sind die Daten längst da. Die eigentliche Hürde liegt in ihrer fehlenden Verknüpfung.

Wer analysieren will, ob sich eine Sanierung, Umnutzung oder Bebauung lohnt, muss eine Vielzahl von Informationen zusammentragen – von Bebauungsplänen über Energieverbräuche und Fördermöglichkeiten bis hin zu Bodenrichtwerten. Wochenlange manuelle Recherche ist Standard. Matthias wollte das ändern und war überzeugt, dass Technologie ein zentraler Schlüssel dafür ist. Daher intensivierten er und der studierte Mathematiker David, der bereits erfolgreich die Location Messenger App Familionet gegründet und 2017 an Daimler verkauft hatte, ihren Austausch. Gemeinsam begannen sie, an der Idee zu arbeiten und gründen 2021 ihr PropTech syte.

Eine Plattform, die das Baurecht versteht

Die Idee hinter syte: eine KI-basierte Plattform, die automatisiert analysiert, was mit einem Gebäude oder Grundstück möglich ist. Nicht nach Bauchgefühl, sondern datenbasiert. Innerhalb von Sekunden ermittelt die KI das Bebauungs-, Energie- und Sanierungspotenzial jeder beliebigen Adresse in Deutschland. Die Grundlage dafür bilden über 300 Terabyte amtlicher Geodaten, darunter Satelliten-, Kataster- und LiDAR-Daten, sowie Marktdaten zu Mieten oder Kaufpreisen. Aus der Kombination dieser Datentypen entsteht ein digitaler Zwilling, der die jeweiligen Grundstücke und Immobilien als präzises Modell abbildet. Die Plattform erkennt Bebauungspotenziale, stellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen an, bewertet Förderoptionen und erstellt automatisiert Sanierungspläne. „Man gibt eine Adresse ein und erhält direkt einen Überblick über mögliche Maßnahmen samt Kosten. Das spart Zeit und hilft, schneller ins Machen zu kommen“, erklärt Matthias.

Auch wenn das Gutachten am Ende weiter vom Menschen kommt, der zeitliche Aufwand bei der Entscheidungsfindung sinkt drastisch. Statt Wochen manueller Recherchearbeit können Daten auf Knopfdruck abgerufen werden. „Wir haben eine KI entwickelt, die das Baurecht versteht“, sagt David.

Dafür wurde die Plattform mit 20.000 Gebäude- und Grundstücksdaten trainiert. Was einfach klingt, ist aufwändig. Zwar stehen die meisten Daten als Open Source zur Verfügung, die Datenlandschaft ist jedoch fragmentiert. Was fehlt, ist eine zentrale Gebäudedatenbank und eine übergreifende Infrastruktur, die Informationen systematisch zusammenführt. David betont: „Die Daten zu besorgen, war mühsam. Die technologischen Möglichkeiten sind da, entscheidend für den flächendeckenden Einsatz sind allerdings auch politische und organisatorische Rahmenbedingungen.“

Ein Hebel für effizientes Bauen und Sanieren

Besonders spannend ist die neue Technik für Projektentwickler*innen und Makler*innen, da diese mithilfe von KI schnell und einfach einschätzen können, ob sich ein Projekt wirklich lohnt. Sie hilft bei der Beantwortung wichtiger Fragen, etwa: Wo kann ein Gebäude um eine Etage erweitert werden, sodass zusätzlicher Wohnraum entsteht? Welche Sanierungspotenziale sind vorhanden, um beispielsweise die Energieeffizienz zu erhöhen? Und welche Maßnahmen steigern den Wert eines Objekts – ökologisch wie wirtschaftlich?

„Wir wissen, wo noch Platz zum Bauen ist“, bringt es Matthias auf den Punkt. „Indem wir Potenziale aufdecken und Prozesse beschleunigen, tragen wir dazu bei, Deutschlands Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Wohnraummangel zu lindern.“ Ein wichtiger Schritt, denn fast die Hälfte aller Gebäude hierzulande weist die Energieeffizienzklasse E bis H auf und gilt somit als ineffizient. Zudem fehlen bundesweit mehr als eine halbe Million Wohnungen.

Neben der klassischen Gebäude- und Grundstücksanalyse ermöglicht die Plattform mit dem „Portfolio-Scan“ auch die Bewertung ganzer Bestände. Ebenfalls werden Berechnungen zu öffentlichen Förderprogrammen integriert, um Sanierungsentscheidungen nicht nur schneller, sondern auch wirtschaftlich sicherer zu machen. Somit hilft syte, sich im Fördermitteldschungel zurechtzufinden. Mit der neuen Funktion „syte Build“ lassen sich zudem Flurstücke per Klick kombinieren und Bebauungs- sowie Nutzungsszenarien schnell und einfach simulieren.

Von Münster in die Welt

In nur vier Jahren hat sich syte zu einem führenden PropTech entwickelt, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und überzeugt auch namhafte Investor*innen: 8,2 Mio. Euro konnte das Start-up seit Gründung einsammeln, zuletzt knapp fünf Millionen Euro in einer Seed-Runde, die von den Unternehmen der Schwarz Gruppe angeführt wurde. Bereits 2023 wurde das PropTech mit dem Deutschen KI-Preis ausgezeichnet. 2024 folgten der Gewinn des AI Startup Awards und der Gesamtsieg des PropTech Germany Awards, den syte schon 2023 in der Kategorie „Projektentwicklung & Smart City“ gewinnen konnte. Vor Kurzem erhielt das junge Unternehmen zudem den ZIA PropTech of the Year Award.

Mit der deutschlandweiten Verfügbarkeit seit Anfang des Jahres ist ein großer Meilenstein geschafft. Nun sollen weitere Wachstumsschritte folgen. „Bis 2028 möchten wir syte als zentrale Plattform für die Bewertung und Entwicklung von Immobilien in Europa und den USA etablieren“, so Matthias. Die nötigen Daten liegen in vielen europäischen Ländern bereits vor, oft sogar zugänglicher als in Deutschland.

„Stadtentwicklung darf keine Blackbox mehr sein“, sagt David. „Wir brauchen eine datenbasierte Grundlage für jede Entscheidung. Nur so kann Planung effizienter, nachhaltiger und transparenter werden.“ Technologie ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um zukunftsweisend zu bauen und zu sanieren.

Matthias betont: „Wenn wir es mithilfe von Technologie schaffen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und dadurch die Baukosten zu senken, dann ist schon viel gewonnen.“ Was als Idee zweier Sandkastenfreunde am Strand von Sri Lanka begann, ist heute ein gefeiertes Tech-Start-up. Und die Immobilienwirtschaft? Die bekommt mit syte ein Werkzeug, das neue Gestaltungsräume schafft. Für mehr Tempo und mehr Mut zur Entwicklung.

Terminbuchungs-Plattform Zeeg sichert sich 1,1 Mio. Euro Pre-Seed-Finanzierung

Das 2023 von Mohammad Moghaddas und Florian Horbach gegründete Start-up Zeeg ist eine Terminbuchungs-CRM-Plattform, die Terminplanung und Kundenmanagement vereint.

Das Berliner SaaS-Start-up Zeeg schließt seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,1 Millionen Euro erfolgreich ab. Leadinvestor ist der HTGF, der gemeinsam mit Backbone Ventures in das 2023 gegründete Unternehmen investiert. Mit der Finanzierung will Zeeg die Entwicklung seiner KI-gestützten Buchungs-CRM-Plattform vorantreiben.

Die Debatte um digitale Souveränität erreicht deutsche Unternehmen: Laut einer aktuellen BARC-Studie überdenkt mehr als die Hälfte ihre Cloud-Strategie, getrieben durch neue gesetzliche Vorgaben, geopolitische Entwicklungen und Cybersecurity-Bedenken. Während bei Infrastruktur der Innovationsvorsprung der Hyperscaler noch groß ist, können europäische Anbieter bei Business-Software technologisch mithalten.

Zeeg liefert genau das: Die Plattform kombiniert Terminbuchung und CRM Funktionen in einem Tool. Aus jeder Terminbuchung wird automatisch ein vollständiger Eintrag im CRM erstellt, inklusive aller Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und Interaktionshistorie. Die Lösung wird in Berlin entwickelt und ausschließlich auf deutschen Servern gehostet, ohne Umwege über Drittländer.

KI-gestützte Lead-Qualifizierung

Mit dem frischen Kapital entwickelt Zeeg KI-basierte Assistenten für den Pre-Sales-Prozess. Die KI-Agenten qualifizieren eingehende Leads bereits bei der Terminbuchung, verkürzen die Zeit bis zum Abschluss und senken gleichzeitig die Kosten pro gewonnenem Kunden. Das Ziel: Vertriebsteams sollen durch intelligente Automatisierung, die im Hintergrund arbeitet, mehr Deals aus denselben Terminen generieren.

„Europäische Unternehmen brauchen Lösungen, die ihre technologischen und regulatorischen Anforderungen ernst nehmen", erklärt Mohammad Moghaddas, Mitgründer von Zeeg. „Unsere Vision ist ein Terminbuchungs-CRM, das nicht nur auf deutschen Servern läuft, sondern auch durch KI echten Mehrwert schafft."

„Wir haben Zeeg zunächst komplett gebootstrapped und dabei gelernt, worauf es ankommt: Unternehmen wollen keine Tool-Inseln, sondern durchgängige Prozesse", ergänzt Florian Horbach, Mitgründer von Zeeg. „Mit der Finanzierung können wir jetzt in die nächste Wachstumsphase eintreten und unsere Vision umsetzen."

„Zeeg vereint Scheduling, CRM und KI in einer europäischen, souveränen Lösung und ist tief in verschiedene Workflows integrierbar. Die hohe Relevanz in sämtlichen Branchen und innerhalb zahlreicher Teams, verdeutlicht das enorme Marktpotenzial - realisiert von einem exzellenten Team", sagt Björn Sykora, Principal beim HTGF.

„Florian und Mohammad haben ein außergewöhnliches Gespür dafür, was Kunden wirklich brauchen – das zeigt schon ihre Bootstrap-Phase. Mit Zeeg bauen sie nicht nur ein Produkt, sondern eine europäische Alternative mit klarem Wettbewerbsvorteil: Datensouveränität ohne Feature-Kompromisse", ergänzt Philippe Bernet, Managing Partner bei Backbone Ventures.