Aktuelle Events

Insolvenz & Neugründungen 2025

Eine aktuelle Studie zeigt: Die Insolvenzlage in Deutschland bleibt prekär – gedämpfte Gründungsdynamik bei angespannter Stimmung – Fakten und Analysen.

Die Zahl der Insolvenzen von registerlich eingetragenen Unternehmen in Deutschland ist im ersten Quartal 2025 auf 4.187 Fälle gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie eine aktuelle Analyse von Dun & Bradstreet zeigt. Besonders betroffen sind Sachsen-Anhalt, Bremen und Rheinland-Pfalz. Mecklenburg-Vorpommern meldete einen klaren Rückgang der Insolvenzen.

Gleichzeitig ging die Zahl der Unternehmensgründungen bundesweit um vier Prozent zurück – ein Anzeichen für die anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Regionale Unterschiede bei Insolvenzen

Zwischen den Bundesländern zeigen sich deutliche Unterschiede: Den stärksten Anstieg der Unternehmenskonkurse verzeichnete Sachsen-Anhalt mit einem Plus von 25 Prozent. Auch in Bremen (+22 Prozent), Rheinland-Pfalz und Brandenburg (jeweils +11 Prozent) sowie in Hessen und Thüringen (jeweils +10 Prozent) stiegen die Insolvenzzahlen deutlich. In Schleswig-Holstein (+8 Prozent), Bayern und Sachsen (jeweils +7 Prozent) sowie im Saarland (+3 Prozent) fiel der Anstieg moderater aus.

Demgegenüber meldete Mecklenburg-Vorpommern einen Rückgang der Unternehmensinsolvenzen um 17 Prozent. Auch in Baden-Württemberg (-9 Prozent), Hamburg (-6 Prozent), Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (jeweils -3 Prozent) sowie in Berlin (-2 Prozent) gingen die Zahlen zurück.

Branchenentwicklung: Autogewerbe und Maschinenbau mit starkem Zuwachs

Bei der Betrachtung der Branchen mit mehr als 100 Insolvenzfällen im ersten Quartal 2025 zeigen sich ebenfalls klare Trends. Den höchsten relativen Zuwachs verzeichnete das Autogewerbe mit einem Anstieg um 33 Prozent. Danach folgen Maschinenbau und Baugewerbe (jeweils +16 Prozent), der Großhandel (+15 Prozent) sowie Unternehmens- und Steuerberatungen (+13 Prozent).

Ein Rückgang der Insolvenzen zeigte sich hingegen bei den Immobilienmaklern und -verwaltungen (-22 Prozent), im Landverkehr und der Logistikbranche (-21 Prozent), bei Holdings und Investitionsgesellschaften (-14 Prozent) sowie im Einzelhandel (-11 Prozent).

Strukturelle Probleme und Nachholeffekte belasten Unternehmen

Die Unternehmensinsolvenzen bleiben auf hohem Niveau. Mehrere Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei. Ein zentraler Treiber ist der Wegfall der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen aus der Corona-Pandemie, die in den vergangenen Jahren viele Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt hatten. Unternehmen, die bereits zuvor wirtschaftlich angeschlagen waren, melden vermehrt Zahlungsunfähigkeit an. Hinzu kommen die deutlich gestiegenen Zinsen, die die Finanzierungskosten erhöhen und die Liquidität vieler Betriebe zusätzlich belasten.

Darüber hinaus leidet die deutsche Wirtschaft unter strukturellen Problemen: Hohe Energie- und Rohstoffpreise, Fachkräftemangel sowie Verzögerungen bei Investitionen in die Infrastruktur verschärfen die Lage. Die Kombination dieser Faktoren schwächt die Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Stabilität, was sich in der weiterhin hohen Zahl an Unternehmensinsolvenzen widerspiegelt.

Rückgang bei Neugründungen

Auch bei den Unternehmensgründungen setzte sich der rückläufige Trend fort. Bundesweit sank die Zahl der Gründungen im ersten Quartal 2025 um vier Prozent. Dies deutet auf eine gedämpfte Gründungsdynamik hin – ein mögliches Zeichen für sinkende Geschäftserwartungen potenzieller Unternehmer*innen. Besonders stark war der Rückgang in Bremen (-24 Prozent), im Saarland (-22 Prozent) und in Sachsen-Anhalt (-21 Prozent). Mecklenburg-Vorpommern (-12 Prozent) und Hamburg (-10 Prozent) verzeichneten ebenfalls zweistellige Rückgänge.

Die vollständige Studie „Unternehmensinsolvenzen und Gründungen in Deutschland“ liest du hier

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital

Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.

QuantumDiamonds plant Werk für Chip-Inspektionsanlage in München

QuantumDiamonds – 2022 von Kevin Berghoff und Dr. Fleming Bruckmaier als Ausgründung aus der Technischen Universität München gestartet –, plant eine Investition von 152 Mio. Euro für eine hochmoderne, auf Quanten basierende Chip-Inspektionsanlage in München.

QuantumDiamonds entwickelt Quantensensor-Technologien und -Tools für die Fehleranalyse und Messtechnik einer neuen Generation von Halbleiterchips ein. Ziel ist es, herkömmliche Halbleitertestmethoden zu unterbrechen und die Fehlerlokalisierung tief in 3D-Halbleiterarchitekturen zu beschleunigen.

Durch die Nutzung von Stickstoff-Leerstands-Zentren in Diamanten kartieren die Systeme von QuantumDiamonds zerstörungsfrei elektrischen Strom mit Mikrometer-Pezipresion in Sekundenschnelle, auch in hochkomplexen Chippaketen. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung für fortschrittliche 2.5D- und 3D-Architekturen, die KI, mobile und Automobilelektronik untermauern, wie das Unternehmen in einer Erklärung darstellt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine zerstörungsfreie Fehleranalyse auf Apple A12-Chips veröffentlicht, die von TSMC hergestellt wurden. QuantumDiamonds verwendet Quantum Diamond Microscopy, um vergrabene Defekte in kommerziellen Paket-on-Package-Geräten zu lokalisieren.

Jetzt präsentiert QuantumDiamonds seinen Plan, 152 Millionen Euro zu investieren, um die weltweit erste Produktionsstätte für fortschrittliche Chip-Testsysteme zu bauen. Nach gründlicher Prüfung möglicher Standorte in den USA entschied sich das Unternehmen bewusst für Deutschland. Der Standort in München wird als "First-of-a-Kind-Fabrik" unter dem European Chips Act betrachtet.

„Diese Investition markiert unseren Übergang von der Forschung zur globalen Produktion. Wir bauen die Werkzeuge auf, die die Chipindustrie benötigt, um zu prüfen, was bisher unsichtbar war – und zwar in Deutschland, mit europäischem IP und Talent“, so Co-Founder Berghoff gegenüber EU-Startups. „Die frühzeitige Unterstützung, die wir von Programmen wie dem EIC Accelerator und dem SPRIN-D erhalten haben, legte den Grundstein für dieses Scale-up. Mit der erwarteten Finanzierung des Chips Act werden wir von Piloteinsätzen zur Serienproduktion übergehen und dazu beitragen, die Rolle Europas in der Zukunft der Halbleiterindustrie zu sichern."

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025

Insgesamt 60.000 Euro Preisgeld gehen an drei Gründungsteams aus Hürth, Münster und Solingen. Das sind die siegreichen Teams bei MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW zählt mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld zu den bundesweit höchstdotierten Wettbewerben seiner Art. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 stehen fest. Die drei mit jeweils 20.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an die Prinoa Dental GmbH aus Solingen, die Schreinerwehr GmbH aus Hürth und die Glowkitchen Food GmbH aus Münster.

Mit dem seit 2012 jährlich ausgelobten Preis würdigt die NRW.BANK besonders erfolgreiche und zukunftsweisende Gründungen in Nordrhein-Westfalen. Schirmfrau des Wettbewerbs ist Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. Die Preisverleihung fand in der NRW.BANK in Düsseldorf statt.

Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Vorständin der NRW.BANK: „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen setzen wir Impulse für die digitale und nachhaltige Transformation und unterstützen Gründende dabei, intelligente Ideen zu verwirklichen. Die Vielfalt und die Stärken der Gründungsszene werden auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern deutlich: Ob nachhaltige Bauweisen, digitale Zahntechnik oder moderne Ernährungskonzepte – der Erfolg aller drei Unternehmen beruht auf Mut, Innovationsgeist und einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden. Dieses zukunftsfähige Unternehmertum würdigen wir mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.“

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Herzlichen Glückwunsch und meinen Respekt an die Gewinnerteams! Sie zeigen, was möglich ist, wenn man Mut beweist und gute Ideen in die Tat umsetzt. Die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen übernehmen Verantwortung, schaffen neue Arbeitsplätze und machen unseren Alltag digitaler, nachhaltiger und einfach besser. Mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025 würdigen wir dieses Engagement, denn wer gründet, gestaltet aktiv die Zukunft und stärkt NRW als attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Die Preisträgerinnen und -träger im Überblick

Das Team von Glowkitchen Food aus Münster zeigt mit Backwaren aus nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Zutaten, dass süße Snacks und bewusste Ernährung vereinbar sind. Statt Industriezucker, Palmfett und Weißmehl kommen viel echte Frucht, Rapsöl, reichhaltiges Dinkelvollkornmehl und andere hochwertige pflanzliche Zutaten in die Backform – beispielsweise für Bananenbrot.

Zentio erhält 1,4 Mio. Euro Pre-Seed-Finanzierung für KI-native Produktionsplanung

Das 2025 von Immo Polewka, Christophe Kafrouni und Julian Rose gegründete Berliner KI-Start-up Zentio entwickelt eine AI-first Plattform für intelligente Produktionsplanung.

Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt Zentio eine AI-first Plattform für intelligente Produktionsplanung. Diese ermöglicht es, Betriebsdaten durch KI-Agenten aufzubereiten und für die operative Produktionsplanung nutzbar zu machen, um fundierte Entscheidungen und mehr Produktivität zu ermöglichen.

Die Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,4 Millionen Euro wurde vom High Tech Gründerfonds angeführt, einem der aktivsten Frühphaseninvestoren in den Bereichen Deep Tech, Industrietechnologie und KI-basierter Innovation. Weitere Unterstützung kam vom Frühphaseninvestor SIVentures, welcher über umfangreiche Erfahrung in der Förderung und Skalierung von B2B-Technologie-Startups verfügt. Gemeinsam bieten die beiden Investoren strategische und operative Unterstützung für die nächste Wachstumsphase von Zentio.

Immo Polewka, Mitgründer und CCO von Zentio, erklärt: „Unsere Vision ist es, den Standard der Entscheidungsfindung in der europäischen Fertigungsindustrie auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Kombination von Betriebsdaten mit mathematischer Optimierung und AI-First-Automatisierung können Unternehmen strategisch vorausplanen und resilient auf Störungen reagieren."

Die Finanzierungsrunde soll es Zentio ermöglichen, bestehende Partnerschaften zu stärken und die Voraussetzungen zu schaffen, um langfristigen Mehrwert für die europäische Fertigungsindustrie zu schaffen: „Unser Hauptaugenmerk für die nächsten Monate liegt darauf, unsere mathematischen Kernsysteme und ML-Pipelines weiterzuentwickeln und diese mit Hilfe von UX und AI Agents zusammenzuführen. Deshalb erweitern wir unser Team um ambitionierte Entwickler und Entwicklerinnen, die sich unserer Mission anschließen möchten, die erste Generation von KI-nativer Produktionsplanung zu entwickeln“, sagt Christophe Kafrouni, Mitgründer und CTO von Zentio.

Münchner HealthTech Virtonomy sichert sich 5 Mio. Euro Series A Finanzierungsrunde

Die Virtonomy GmbH wurde im Ende 2019 in München von Dr. Simon Sonntag (CEO) und Wen-Yang Chu (CTO) gegründet und entwickelt eine cloudbasierte Plattform zur Digitalisierung der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen für Medizinprodukte auf Basis umfangreicher bildgebender, physiologischer und pathologischer Datensätze sowie datengetriebener virtueller Patient*innen.

Ziel ist die signifikante Reduktion von Tier- und Humanversuchen durch validierte, datenbasierte Simulationen, die Hersteller*innen schnellere, kosteneffizientere und regulatorisch anschlussfähige Prüfpfade ermöglichen. Das Unternehmen vereint Expertisen in Medizintechnik, medizinischer Bildverarbeitung, künstlicher Intelligenz und numerischer Simulation und beschäftigt derzeit über 20 Mitarbeitende.

Jetzt hat Virtonomy seine Series A Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnte das Unternehmen dabei über 5 Mio. Euro sichern. Bayern Kapital beteiligte sich als langjähriger Partner mit einem erhöhten Investment von über 2 Mio. Euro. Aufgrund der starken Nachfrage und des großen Interesses der Investor*innen wurde das Kapital in der laufenden Finanzierungsrunde zudem erhöht. Companisto führte die Runde als Lead-Investor mit Beteiligungen von rund 3,3 Mio. Euro an. Bereits zuvor hatten namhafte internationale Venture-Capital-Investoren wie Accenture Ventures, Dieter von Holtzbrinck Ventures, Honeystone Ventures, Pace Ventures, UnternehmerTUM und Plug & Play in Virtonomy investiert.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Series-A-Finanzierungsrunde legen wir den Grundstein, um die Virtonomy-Plattform weiter international zu skalieren, die regulatorische Validierung zu intensivieren und neue Märkte zu erschließen. Die starke Unterstützung durch Companisto und Bayern Kapital bestätigt die Relevanz unserer datenbasierten virtuellen Patient*innen als verlässliche Alternative zu langwierigen Studien und Tierversuchen. Unsere Vision ist, dass jedes Medizinprodukt weltweit schneller, sicherer und effizienter auf den Markt kommt, unter Nutzung unserer digitalen Patientenzwillinge“, sagt Dr. Simon Sonntag, CEO und Gründer von Virtonomy.

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

OroraTech schickt modulares Mini-Labor ins All

Das Münchner SpaceTech OroraTech meldet den Start des ersten GENA-OT-Satelliten an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX.

Gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München und weiteren Partnern gibt das Münchner Raumfahrtunternehmen OroraTech – ein 2018 in München gegründetes globales Intelligence-as-a-Service-Unternehmen, das thermische Daten für die Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden nutzt – den erfolgreichen ersten Raketenstart von GENA-OT bekannt. Als modulares `Mini-Labor im All´ bietet der kompakte Forschungssatellit mit Formfaktor 16U CubeSat Platz für verschiedene Nutzlasten, wie etwa Kameras oder Sensoren. Ziel des Projekts ist es, mehreren Drittanbietern – wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Start-ups – eine gemeinsame Plattform zu bieten, um im Weltraum einfach, schnell und kostengünstig wissenschaftliche Experimente durchführen oder neue Technologien validieren zu können.

Die Mission wurde im Rahmen des sogenannten General Support Technology Programme (GSTP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und durch Mittel des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert. Der Satellit startete an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in den USA.

Professor Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München hob hervor:

„Hohe Geschwindigkeit, modulare Bauweise und modernste Innovation: Mit GENA-OT zeigen wir, wie die Zukunft der Satellitenentwicklung aussieht. In einem beispiellos kurzen Zeitraum haben wir mehrere innovative Nutzlasten von der Universität sowie verschiedener StartUps integriert. Das Projekt verdeutlicht, wie Wissenschaft und Industrie mit gebündelten Kräften den NewSpace-Anforderungen schnell gerecht werden können.“

Martin Langer, Geschäftsführer (CEO) und Technologiechef (CTO) von OroraTech ergänzte: „Unsere Mission unterstreicht, wie kommerzielle Plattformen und öffentlicher Nutzen Hand in Hand gehen: GENA-OT ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in der wir weltraumtaugliche Hardware in Rekordzeit geliefert haben. Wir sind fest überzeugt: Gute Entscheidungen basieren auf guten Daten. Und unsere neue Satellitenplattform bietet die Möglichkeit für neue Infrastrukturen, um schnell und flexibel neue Daten zu gewinnen.“

Shahin Kazeminejad, Leiter des GSTP-Programms am DLR, rundete ab: „GENA-OT ist die erste rein deutsche Mission, die im Rahmen des GSTP-Elements 3 `FLY` finanziert wird. Die Mission ist ein hervorragendes Beispiel, wie öffentliche Investitionen und industrielle Innovationen intelligenter zusammenwirken können, um die europäische Raumfahrt gemeinsam voranzubringen und neuen Geschäftsmöglichkeiten den Boden zu bereiten.“

GENA-OT ist eine modulare Satellitenplattform, die eine einfache Integration verschiedenster Nutzlasten ermöglicht und deren Struktur für künftige Einsatzzwecke flexibel angepasst werden kann. So ermöglichen standardisierte Plattformen wie GENA-OT Regierungen, Forschung und Unternehmen schnellen und günstigen Zugang zum All und fördern Innovation sowie Europas technologische Unabhängigkeit.

Der erste GENA-OT Satellit trägt mehrere wissenschaftliche Nutzlasten. Hierzu zählt ein Modul zur Wiederaufnahme des seit 2022 pausierenden satellitengestützten Tierortungssystems ICARUS der Max-Planck-Gesellschaft. Weitere Nutzlasten umfassen unter anderem Technologiedemonstratoren der Universität der Bundeswehr für das SeRANIS-Programm (SeRANIS – Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) sowie Technologien des Münchner Zentrums für Weltraumkommunikation. Die neue Plattform ermöglicht den beteiligten Programmen im Orbit schnell und unkompliziert wissenschaftliche Experimente durchzuführen und neue Technologien zu validieren, ohne hierfür jeweils eigene vollständige Satelliten zu benötigen.

GENA-OT wird in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und als Basis für weitere deutsche und internationale Projekte dienen. Als Grundlage für zukünftige GENA-Missionen ist die Plattform dafür ausgelegt, mit schnellen Innovationszyklen neue Technologie für Forschung, Industrie und technologische Souveränität in den Orbit zu bekommen.

Mit dem erfolgreichen Start setzen OroraTech und die Partner des Unternehmens ihre Bemühungen fort, die Technologien einer robusten und flexiblen Weltraum-infrastruktur stetig weiterzuentwickeln.

Münchner Scale-up EcoG erhält 16 Mio. € Series B

EcoG stellt u.a. Referenzdesigns und ein standardisiertes Betriebssystem für Ladeinfrastruktur zur Verfügung und bietet eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Hersteller von Schnellladesäulen.

Während die europäische Autoindustrie vor strukturellen Veränderungen steht, wächst der Ladeinfrastrukturmarkt global weiter zweistellig – zunehmend auch an Schnellladestandorten für Logistik, Industrie und Handel. In diesem Umfeld sichert sich EcoG, ein internationales Scale-Up für Ladeinfrastruktur mit Hauptsitz in München und Detroit, 16 Millionen Euro von europäischen Investoren.

Die Runde wird angeführt vom Münchner GET Fund, Extantia und Bayern Kapital, die in das starke globale Wachstumspotenzial elektrifizierter Logistik- und Nutzfahrzeugflotten investieren.

Mit dem frischen Kapital will EcoG seine Softwareplattform für Ladesäulenhersteller weiter skalieren mit Fokus auf den Ausbau der gewerblichen Schnellladeinfrastruktur. Damit setzt das Unternehmen zunehmend den Standard als Betriebssystem für Schnellladeinfrastruktur. Die Technologie ist bereits heute in Europa, Indien und den USA in breitem Einsatz.

Als global orientiertes Unternehmen plant EcoG am Standort Bayern einen Innovationshub aufzubauen, um die Integration neuer Ladetechnologien wie bidirektionales Laden in Flotten oder Megawatt-Charging für E-Lkw und Ladehubs unter Realbedingungen mit Hardware- und Logistikpartnern weiter zu erproben. Mit Partnern wie Rittal stellt EcoG hierfür Laderreferenzdesigns für die Integration zur Verfügung und integriert diese zur CO2 und Kostenoptimierung mit Partnern in Geschäftsprozesse. Für den praxisnahen Aufbau der Hubs führen die Münchner aktuell Gespräche mit Depotbetreibern, Logistikern und sind offen für weitere Gespräche.

Jörg Heuer, CEO und Mitgründer von EcoG: „Die Anfangsjahre der E-Mobilität sind nun erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen Professionalisierung und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von elektrischen Lkws in der Stadtlogistik. Das ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern zunehmend eine echte Geschäftsgrundlage.”

Johannes Hund, CTO und Mitgründer von EcoG kommentiert: „Konzerne wie Amazon zählen bereits heute zu den größten Betreibern von Ladeinfrastruktur weltweit und unsere Ladeplattform kann Firmen wie diese zukünftig noch besser unterstützen.“

Precision Labs: Münchner FoodTech-Start-up sichert sich über 4 Mio. Euro

Das 2023 von Dr. Fabio Labriola, Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründete Start-up steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert.

Das Münchner Food-Tech-Startup Precision Labs, Entwickler der nächsten Generation von Milchprodukten, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließen im Rahmen der Investitionsrunde über vier Millionen Euro in das junge Unternehmen – eine überzeichnete Runde in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld für Frühphasenfinanzierungen. Zu den Investor*innen zählen die Venture-Capital-Gesellschaft Elemental, Unternehmerpersönlichkeiten wie Stefan Tewes (Gründer Coffee Fellows), Marc-Aurel Boersch (ehemaliger CEO von Nestlé Deutschland) und Mic Weigl (Gründer von More Nutrition) sowie mehrere bekannte Spitzensportler*innen wie Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan.

Das frische Kapital will Precision Labs in die Markterschließung in Deutschland und Österreich, die Forschung und Entwicklung weiterer Produkte sowie den Ausbau seiner Marke Precision investieren. „Es ist ein starkes Signal, dass wir unsere Runde in diesem Marktumfeld überzeichnet abschließen konnten“, sagt Dr. Fabio Labriola, Mitgründer von Precision Labs. „Es zeigt, dass Investor*innen und Konsument*innen bereit sind, Milch neu zu denken – indem sie traditionelle Kategorien hinterfragen und innovative Lösungen annehmen.“

Precision Labs steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert, ganz ohne Konservierungsstoffe. Das erste Produkt, eine Milchalternative, vereint Geschmack, eine cremige Textur und Schäumfähigkeit mit einem überlegenen Nährstoffprofil. Parallel arbeitet das Team an der Entwicklung von vollständig kuhfreien Milchprodukten auf Basis eines naturidentischen Milchproteins das durch Präzisionsfermentation hergestellt wird – einer Technologie, die in den USA, Israel und Singapur bereits zugelassen ist. Die EU-Zulassung wird für 2027 erwartet. „Precision hat das Potenzial, eine neue Kategorie im Milchmarkt zu etablieren“, sagt Marc-Aurel Boersch, Investor und ehemaliger Nestlé Deutschland CEO. „Das Team verbindet unternehmerische Erfahrung mit einer klaren Vision für gesündere und nachhaltigere Ernährung.“

Das Gründer-Trios konnte gleich mehrere Spitzensportler*innen überzeugen, in Precision Labs zu investieren. Zu ihnen zählen die Top-Fußballer İlkay Gündoğan (ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), Serge Gnabry (Mitglied der deutschen Nationalmannschaft) und Joshua Kimmich (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, der Grand Slam Sieger und Impact-Unternehmer Dominic Thiem sowie die Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp. „Wenn ich an meine Sprünge denke, will ich so sauber und kraftvoll wie möglich sein. Und das gilt auch für das, was ich esse und trinke. Precision zeigt, dass man Milch neu denken kann – mit wertvollen Proteinen, einem verbesserten Nährstoffprofil und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Für mich ist das die Ernährung, die zu meinen Werten passt", so Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über ihre Motivation zu investieren.

Der bundesweite Roll-out der ersten Produkte ist für 2026 geplant, die Expansion nach Österreich soll im selben Jahr folgen.

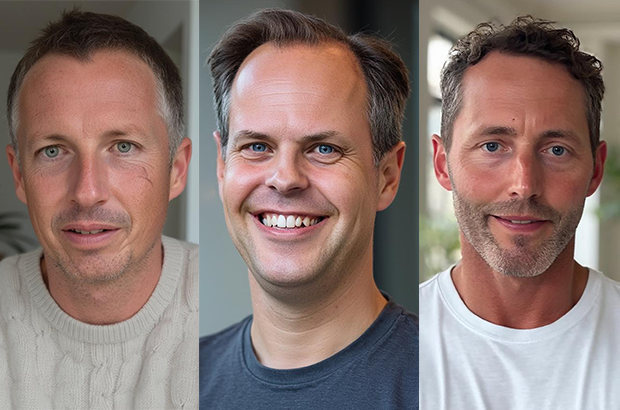

Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt

Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?

„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.

Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox

Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“

Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.

Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“

Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“

Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?

Ein ganzes Team im Taschenformat

Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.

„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“

Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“

Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.

Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren

„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“

Ein System mit Seele?

Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

EY Startup Academy Award 2025 – the winner is …

Bereits zum neunten Mal hat EY seine EY Startup Academy erfolgreich durchgeführt und beim großen Finale am im TechQuartier Frankfurt das vielversprechendste Start-up gekürt.

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy ist erfolgreich zu Ende gegangen. Gesucht waren Tech-Start-ups und FinTechs, welche die Alpha-Phase durchlaufen haben, bereits ein Minimum Viable Product oder einen Proof of Concept vorweisen können und innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung anstreben.

Die EY Startup Academy ist ein sechswöchiges Programm, bei dem Start-ups die einmalige Chance bekommen, ihr Geschäftsmodell und dessen Hauptkomponenten durch strukturierte Hilfe und Beratung von EY-Expert*innen verbessern zu können. Das Programm findet einmal jährlich von September bis November statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beim großen Finale am 13.11. im TechQuartier Frankfurt traten die besten Start-ups mit ihren Pitches gegeneinander an – eines davon wurde von der Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet und darf sich neben einem Preisgeld auch über ein kostenfreies Beratungskontingent freuen.

Den EY Startup Academy Award 2025 gewonnen hat ...

Herita Technologies

Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.

Mentcape (zweiter Platz)

Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über fünf Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient*innen und Therapeut*innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeut*innen mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.

Confora Labs (dritter Platz)

Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen.

Das waren die übrigen Finalist*innen

CeraSleeve

CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.

DataNXT

DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A- Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.

RagStore AI

RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter*innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. RagStores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzer*innenkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem Team mit über 25 Jahren Erfahrung in KI, Consulting und Venture Scaling, ist das Tool bereits im Einsatz; das Start-up bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor.

RedGet.io

RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten – und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

R&B Brückenassistant

Das in Heilbronn ansässige AI-FinTech-Start-up unterstützt CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement. Die Webanwendung automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründungsteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.

Talents2Germany

Die Talents2Germany GmbH möchte den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieur*innen mit Start-ups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieur*innen kombinieren die Kernprodukte – die neunmonatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen – strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgebende zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung, ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgebende zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.

Zubs

Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kund*innenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kund*innenbindung, mit der E-Commerce-Händler*innen durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kund*innenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler*innen auf ihre Produkte konzentrieren können.

3BrainAI

3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand, verwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten und veröffentlichen sie sicher auf allen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung, Bestseller & Merchandising sowie Virtuelle Lager & Buy-Box. Die Lösung wird lokal, herstellerneutral und auditierbar in EU-Rechenzentren betrieben. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.

Zu jedem Start-up findest du hier ein kurzes Vorstellungs-Video

Alle Infos zur EY Startup Academy findest du hier

Gründer*in der Woche: Tales&Tails – mehr als volle Näpfe!

2018 haben Stella Mohr, Kaja Ringert und Cathrin Wellens, drei Freundinnen aus Norddeutschland, ihr Herzensprojekt gestartet: Tales&Tails. Ihre Vision: Tierernährung neu denken – transparent, nachhaltig und hochwertig, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Hunden und Katzen. Wie sich ihr Start-up entwickelt hat, erfahren wir im Interview mit Co-Founderin Kaja Ringert.

Wie habt ihr drei Gründerinnen euch kennengelernt und was hat euch 2018 dazu bewogen, Tales&Tails zu gründen?

Wir drei kennen uns tatsächlich schon seit der Schulzeit. Als Hundebesitzerinnen haben wir immer wieder festgestellt, dass viele Tierfutterprodukte einfach nicht das bieten, was wir uns für unsere Vierbeiner wünschen: zu viel Getreide, unnötige Zusätze, unklare Deklarationen und fehlende Transparenz. Irgendwann kam der Punkt, an dem wir dachten: Das muss doch besser gehen. Also haben wir beschlossen, eine Marke zu gründen, die Tierernährung neu denkt: Hochwertig, ehrlich und mit echtem Mehrwert für Tier und Mensch. So entstand 2018 Tales&Tails mit der Vision, gesundes Futter anzubieten, bei dem man wirklich weiß, was drin ist und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, etwa durch Spenden an Tierschutzprojekte.

Wie sah der Markt rund um Tierernährung im Jahr 2018 aus und wie hat sich dieser inzwischen gewandelt bzw. entwickelt?

2018 war der Tierfuttermarkt noch stark geprägt von großen, etablierten Marken. Die meisten Produkte waren auf Masse ausgelegt, mit langen Zutatenlisten, vielen Füllstoffen und wenig Transparenz. Nachhaltigkeit oder Herkunft spielten kaum eine Rolle und der Trend zu hochwertiger, ehrlicher Tierernährung befand sich noch in der Anfangsphase. Seitdem hat sich viel verändert: Das Bewusstsein der Tierhalterinnen und -halter ist deutlich gewachsen. Heute achten viele auf kurze Zutatenlisten, getreidefreie Rezepturen, nachhaltige Verpackungen und eine transparente Herkunft der Rohstoffe. Auch faire Produktionsbedingungen sind inzwischen ein wichtiges Thema. Und dank digitaler Vertriebsmodelle, wie Online-Shops oder Abo-Modelle, können kleinere Marken wie wir direkt mit ihrer Community in Kontakt treten und sich authentisch positionieren.

Was genau bietet ihr mit Tales&Tails an und inwiefern unterscheiden sich eure Produkte vom Wettbewerb?

Kaja Ringert: Wir haben ein breites Sortiment von Nass- und Trockenfutter über Kauartikel, funktionale Snacks und Leckerli bis hin zu Suppen, Ölen und Pulvern. Der Fokus liegt klar auf hochwertiger, natürlicher Tiernahrung, vor allem für Hunde, aber auch mit einigen Produkten für Katzen. Unsere Produkte sind zu 100% transparent, getreidefrei, zuckerfrei und kommen ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe oder Tierversuche aus. Außerdem setzen wir auf Monoprotein-Rezepturen mit hohem Fleischanteil, das heißt, jedes Produkt enthält nur eine tierische Proteinquelle. Das ist besonders wichtig für Hunde mit Allergien oder Unverträglichkeiten. Was uns zusätzlich unterscheidet: Mit jedem verkauften Produkt unterstützen wir Tierschutzprojekte. So verbinden wir gesunde Ernährung mit einem guten Zweck und das finden wir richtig super, unsere Kundinnen und Kunden übrigens auch.

Welche Standards, Tests und Zertifizierungen sichern die Sicherheit eurer Produkte und damit das Wohlergehen der Tiere?

Wir arbeiten mit erfahrenen Produzenten zusammen, die unser Verständnis von Qualität und Verantwortung teilen. Dabei achten wir besonders auf eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe und eine schonende Verarbeitung. Unser softes Trockenfutter wird in Deutschland nach höchsten Standards hergestellt und ist nach dem internationalen IFS Food Standard zertifiziert. Dieser Standard sorgt dafür, dass Tiernahrung unter denselben strengen Kriterien produziert wird wie Lebensmittel für Menschen. Außerdem setzen unsere Produktionspartner auf ein Energie-Managementsystem nach ISO 50001, um nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten.Neben diesen externen Prüfungen führen wir regelmäßig eigene Qualitätskontrollen durch und achten auf kurze, klare Zutatenlisten. So können Tierhalterinnen und -halter sicher sein, dass sie ihrem Vierbeiner nur das Beste füttern.

Mit Tales&Tails möchtet ihr zeigen, dass Tierernährung, Umweltschutz und soziales Engagement zusammengehören können. Was gehört für euch unter dieser Prämisse alles dazu?

Für uns ist Nachhaltigkeit fest in unserer DNA verankert. Wir achten bewusst auf die Herkunft unserer Rohstoffe. Unsere Leckerli werden unter Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt, und unser softes Trockenfutter entsteht in einer besonders energieeffizienten Produktion. Auch bei Verpackung und Versand setzen wir auf umweltfreundliche Lösungen, etwa mit DHL GoGreen und recycelbaren Versand- und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus möchten wir Bewusstsein schaffen, Geschichten erzählen und eine Community aufbauen, die sich gemeinsam für Tierwohl und Nachhaltigkeit stark macht. Dafür steht auch das „Tales“ in Tales&Tails.

Bei der Ernährung von uns Menschen scheint der Griff zum Bio-Produkt und damit zum hochwertigen und -preisigen Produkt gerade rückläufig zu sein, Stichwort "Sparen in Krisenzeiten". Ist das auch für euch im hochwertigen Tiernahrungssegment ein Thema, und wenn ja, wie geht ihr damit um?

Natürlich spüren wir, dass viele Menschen derzeit genauer hinschauen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Aber: Bei Tierhaltern sehen wir, dass die Gesundheit ihres Lieblings selten der Punkt ist, an dem gespart wird, besonders dann nicht, wenn es um Allergien oder Unverträglichkeiten geht. Tierarztkosten sind meist deutlich höher und die Liebe zum Tier wiegt am Ende mehr. Unsere klare Positionierung als Premium-Marke hilft uns dabei sehr. Wir konkurrieren nicht über den Preis, sondern über Qualität, Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig bieten wir Abo-Modelle, Treueprogramme oder Sparpakete an. So können Kundinnen und Kunden sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Und durch unsere offene Kommunikation verstehen sie, warum unsere Produkte ihren Preis wert sind.

Was sind eure kommenden Pläne und Vorhaben rund um Tales&Tails?

Wir haben viele spannende Ideen und Projekte vor uns. Zum einen möchten wir unser Sortiment mit neuen Geschmacksrichtungen und Produktkategorien ausbauen, die auf spezielle Bedürfnisse eingehen, etwa für Hunde mit Allergien oder für Seniorinnen und Senioren. Auch unser Angebot für Katzen möchten wir erweitern, denn die Nachfrage wächst immer weiter. Außerdem wollen wir unsere digitalen Vertriebswege und Abo-Modelle weiterentwickeln, um unseren Kundinnen und Kunden ein noch bequemeres Einkaufserlebnis zu bieten. Gleichzeitig bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Thema.

Und last but not least: Was möchtet ihr anderen Gründer*innen mit auf den unternehmerischen Weg geben?

Fehler gehören dazu und das ist völlig okay. Wir haben selbst schon Lehrgeld bezahlt und aus früheren Projekten viel mitgenommen. Wichtig ist, offen zu bleiben, daraus zu lernen und sich nicht entmutigen zu lassen. Vertraut auf eure Vision, aber bleibt flexibel und hört auf den Markt. Manchmal führen Umwege zu den besten Ideen. Transparenz und Authentizität sind super wichtig, nicht nur gegenüber Kundinnen und Kunden, sondern auch im Team. Ehrliche Kommunikation hilft auch, durch herausfordernde Phasen zu kommen. Und ganz ehrlich: Niemand gründet allein. Baut euch ein starkes Netzwerk auf mit Menschen, die euch unterstützen, inspirieren und auch mal auffangen, wenn es schwierig wird. Und habt Geduld. Wirklich gute Dinge brauchen Zeit. Wenn ihr aber mit Herz, Leidenschaft und einem echten Sinn hinter dem steht, was ihr tut, dann trägt euch das durch jede Herausforderung.

Hier geht's zu Tales&Tails

Das Interview führte Hans Luthardt