Aktuelle Events

Planet A Foods für die Norrsken Impact100 nominiert

Die Norrsken Foundation verleiht dieses Jahr erstmals den 'Nobelpreis nachhaltigen Wirkens'. Von den 100 nominierten Unternehmen aus der ganzen Welt haben es fünf aus Deutschland auf die Liste der nachhaltigsten Impact-Start-ups geschafft.

Nominiert für den ‚Nobelpreis nachhaltigen Wirkens‘ werden innovative sowie marktfähige Ideen, Produkte und Services, die allesamt zu einer gerechteren Welt beitragen. Eines der fünf deutschen nominierten Start-ups ist das Münchner Food-Start-up Planet A Foods.

Planet A Foods wurde 2021 von Sara und Maximilian Marquart gegründet. Das Start-up entwickelt mithilfe innovativster Zubereitungsprozesse nachhaltige, zukunftsfähige Lebensmittel, die unabhängig von stark begrenzten Ressourcen wie bspw. Kakao, Palmöl oder Land produziert werden können. Dabei greift das Unternehmen ausschließlich auf natürliche Inhaltsstoffe zurück. So trägt Planet A Foods zu einer sozial gerechteren und umweltfreundlicheren Nahrungsmittelindustrie bei. Zum Portfolio des Start-ups gehört die weltweit erste kakaofreie Schokolade Nocoa.

Bei der veganen, kakaofreien Schokolade Nocoa handelt es sich um ein zu 100 Prozent natürliches Produkt, das durch einen Fermentierungsprozess gewonnen wird. Im Vergleich zur Herstellung von herkömmlicher Schokolade hinterlässt die Nocoa-Produktion einen um 90 Prozent geringeren ökologischen Fußabdruck und kann eine annähernd ausgeglichene Energiebilanz vorweisen.

Anstelle von Kakaobohnen und Milchprodukten wird für die nachhaltige Herstellung von Nocoa Hafer verwendet. Der Hafer wird in einem Prozess, der dem Bierbrauen sehr ähnlich ist, von Hefe zerkleinert und anschließend geröstet. So entfaltet das Produkt die typischen Schokoladen-Aromen und erhält sogar die zartschmelzende Textur von Schokolade. Die Hefe wird im Anschluss vollständig aus dem Produkt gefiltert. Da Hafer von Natur aus süß ist, benötigt Nocoa in all seinen Geschmacksrichtungen rund 30 Prozent weniger Zucker wie herkömmliche Schokolade.

Die kakaofreie Schokolade ist erst der Anfang der Münchner. So möchten die Gründer Sara und Maximilian Marquart mit der neuen Unternehmensmarke ihre Mission betonen: Planet A Foods hat es sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittel unabhängig von begrenzten Ressourcen wie Land oder Arbeitskraft zu produzieren.

Dieser Anspruch ist es, der letztlich auch das Auswahlkomitee überzeugt hat – allen voran Niklas Adalberth, den Begründer der Norrsken Foundation. Gemeinsam mit prestigeträchtigen Partnerorganisationen wie der Obama Foundation, der BMW Foundation und dem World Fund sucht der Klarna-Mitbegründer nach Unternehmen und Start-ups, deren Geschäftsziele Antworten auf drängende Probleme unserer Zeit bereithalten. Hierzu zählen globale Armut, Hungersnöte, Lebensmittelverschwendung sowie Umweltverschmutzung und unzureichende medizinische Versorgung.

Anfang September werden die Gewinner*innen bei der offiziellen Preisverleihung in Stockholm verkündet. „Das Motto von Norrsken Impact100 ‘Ideas That Can Change 1 Billion Lives’ passt sehr gut zu unserer Vision hinter Planet A Foods, das Leben zahlreicher Menschen positiv zu beeinflussen und den Planeten nachhaltiger zu gestalten. Diese Nominierung ehrt uns und motiviert uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, freut sich Maximilian Marquart.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: KWIO – Gestaltung beginnt mit einer Frage

Die Marke KWIO entstand, als Designer und Vater Thorsten Frackenpohl für seinen Sohn eine einfache, kindgerechte Uhr suchte – und keine fand. Heute entwirft er durchdachte Alltagsbegleiter für Kinder – mehr dazu im Interview mit dem Gründer.

Im Markt für Kinderprodukte folgt vieles einer einfachen Regel: Je jünger die Zielgruppe, desto lauter die Gestaltung. Zwischen Grell und Cartoon-Logik fällt auf, wie selten Produkte sind, die schlicht funktionieren wollen. Der Kölner Designer Thorsten Frackenpohl hat mehr als zwanzig Jahre an der Designsprache komplexer Alltagsobjekte gearbeitet – mit KWIO wendet er diesen Erfahrungsschatz nun auf den Alltag von Kindern an.

Herr Frackenpohl, eigentlich kommen Sie aus dem Industrial Design. Mit 25 haben Sie eine eigene Designagentur gegründet, aus der später das Designstudio Noto wurde. Wie kam es dazu und woran haben sie gearbeitet?

Die Idee ist während des Studiums entstanden, aus einer Gelegenheit heraus. Gemeinsam mit meinem Studienfreund André Poulheim habe ich damals eine Leuchtenserie für ein Unternehmen entwickelt. Aus diesem ersten Projekt heraus haben wir ein eigenes Designbüro gegründet, das zunächst unter unserem Namen firmierte und später zu Noto wurde. Über fast zwei Jahrzehnte hinweg habe ich dort an sehr unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet – von Sportartikeln über Audiozubehör und Consumer Electronics bis hin zu Kinderprodukten. Dazu gehörten auch komplexe Projekte, etwa die Mitarbeit an Lautsprechersystemen für Bang & Olufsen, bei denen es stark um Struktur, Material und konstruktive Präzision ging.

Wie hat diese langjährigen Praxis Ihren Blick auf gutes Design geprägt?

Vor allem hat sie mich gelehrt, Design konsequent von der Nutzung her zu denken. Das galt in der Agenturarbeit genauso wie während meiner Zeit in der Lehre am Lehrstuhl für Industrial Design an der TU München. Man lernt sehr schnell, dass gestalterisches Gefühl allein nicht reicht. Nutzerinterviews, Beobachtungen im Alltag, frühe Modelle und schnelle Prototypen waren feste Bestandteile der Arbeit. Gestaltung beginnt für mich nicht mit einer Form, sondern mit der Frage, wie etwas genutzt wird. Diese Haltung – erst verstehen, dann gestalten – setzen wir bei KWIO konsequent fort.

Was hat den Ausschlag gegeben, die Agenturarbeit hinter sich zu lassen und eine eigene Kids Brand aufzubauen?

Als unser ältester Sohn eine Uhr brauchte, fiel mir auf, wie wenig Produkte es gibt, die wirklich auf Kinder zugeschnitten sind. Vieles wirkt überladen oder ist in der Handhabung unnötig kompliziert, statt Orientierung zu geben. Als Vater von drei Kindern wurde mir klar, dass es hier weniger um Geschmack geht als um funktionierende Lösungen im Alltag. Für mich zeigte sich darin eine deutliche Lücke im Angebot. So entstand KWIO.

Worin unterscheidet sich das Gestalten für Kinder von Erwachsenenprodukten?

Unsere gestalterischen Maßstäbe ändern sich nicht. Der Unterschied ist, dass jedes Detail unmittelbar am Alltag gemessen wird. Kinder nehmen Produkte anders wahr als Erwachsene. Sie reagieren direkter, weniger über Erfahrung, stärker über Gefühl. Gestaltung muss deshalb sofort verständlich sein. Gleichzeitig entscheiden Erwachsene über den Kauf. Kinderprodukte bewegen sich immer zwischen diesen beiden Ebenen: klar, einfach und robust für Kinder – wertig, sinnvoll und funktional für Erwachsene.

Seit Ihre Frau Minka mit eingestiegen ist, wird das KWIO als Familienbusiness geführt. Was bringt diese Konstellation mit sich?

Die größte Veränderung ist, dass wir das Unternehmen heute gemeinsam tragen – gestalterisch, organisatorisch und wirtschaftlich. Entscheidungen entstehen im direkten Austausch und lassen sich klarer treffen, weil sie nicht delegiert oder ausgelagert werden. Unser gemeinsames Sparring ist dabei zentral. Minka bringt ihren Blick auf Nutzerführung, Klarheit und Alltagssituationen ein. Sie hinterfragt Entscheidungen danach, ob sie im Familienalltag funktionieren und ob sie dem entsprechen, wofür KWIO stehen soll.

KWIO steht für eine sehr reduzierte, zeitlose Gestaltung. Warum haben Sie sich bewusst für diese Formensprache entschieden?

Viele Kinderprodukte sind visuell überfrachtet. Wir haben uns bewusst für das Gegenteil entschieden. Unsere Produkte sollen funktional sein, ästhetisch ruhig wirken und auf alles verzichten, was keinen Beitrag zur Nutzung leistet. Diese Haltung übersetzen wir konsequent ins Detail. Bei der Uhr TIKK gibt es keinen Sekundenzeiger, weil er für Kinder keinen Mehrwert hat und das Ablesen unnötig verkompliziert. Beim Schulrucksack BAGG setzen wir auf einen Rolltop-Verschluss, weil Kinder dieses Prinzip intuitiv verstehen und selbständig bedienen können. Der Verzicht auf Lizenzmotive, Trends und laute Farbwelten ist dabei kein Stilmittel, sondern eine Konsequenz: So entstehen Produkte, die nicht schnell altern, sondern Kinder über mehrere Jahre begleiten.

Woher kommen Ihre gestalterischen Impulse heute?

Häufig entstehen Ideen aus Beobachtungen in anderen Bereichen – etwa Architektur, Natur oder Sporttechnologien. Dort geht es um Struktur, Materialeigenschaften und darum, dass Dinge unter realen Bedingungen funktionieren. Beim BAGG führte das zur Idee der vollflächigen Reflektivität, inspiriert von Fahrradbekleidung und dem Thema Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Dass das Produkt aus robustem, recyceltem Material besteht, folgt derselben Logik: Sicherheit, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit werden von Beginn an zusammengedacht.

Was sind Ihre kommenden unternehmerischen Vorhaben?

In den kommenden Schritten werden wir auf jeden Fall weiter daran arbeiten, Produkte zu entwickeln, die KWIOs Kernwerte verkörpern. Das heißt: kindgerechte, funktionale Begleiter, die Kindern helfen, selbstbewusster und selbstwirksamer zu werden. Wie bisher verzichten wir dabei bewusst auf jegliche Dekorationen oder Grafiken, um die wesentlichen Funktionen in den Vordergrund zu stellen und auch eine gewisse Langlebigkeit zu gewährleisten. Unsere Produkte sollen schließlich auch in ein, zwei Jahren noch genauso attraktiv für Kinder sein.

Außerdem möchten wir die Marke KWIO weiter schärfen, also ihren Wiedererkennungswert und ihren Ruf stärken, sodass sie nicht nur bekannt, sondern wirklich geschätzt wird - sprich, wir wollen KWIO mit einem echten Markenwert aufladen.

Was raten Sie anderen Gründer*innen – unabhängig von der Branche - aus eigener Erfahrung?

Ich würde anderen Gründerinnen vor allem raten, ihr Angebot immer stark aus der Nutzerperspektive heraus zu denken. Also wirklich darauf zu achten, dass der eigentliche Mehrwert für die späteren Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt steht. Nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten oder den Markt starren, sondern schauen, dass das, was man anbietet, wirklich einen Sog erzeugt, weil es den Leuten etwas bringt.

Und der zweite Tipp: Testet eure Idee so einfach wie möglich. Nutzt Prototypen oder Minimal-Versionen eures Produkts, macht einfache Smoke-Tests, um früh Feedback zu bekommen. So senkt ihr das Risiko, bevor ihr richtig loslegt.

Hier geht’s zu KWIO

Wie reagieren Kleinunternehmen auf preissensible Kund*innen?

Interessante Einblicke dazu liefert der neue SumUp KMU-Report. Befragt wurden mehr als 500 deutsche Kleinunternehmen in verschiedenen Branchen, Regionen und mit unterschiedlicher Bestandsdauer.

Wie sensibel Verbraucher*innen aktuell auf Preise reagieren, zeigt sich nicht nur im privaten Alltag, sondern zunehmend auch in den Strategien deutscher Kleinunternehmen. Dafür hat SumUp mehr als 500 deutsche Kleinunternehmen in verschiedenen Branchen, Regionen und mit unterschiedlicher Bestandsdauer befragt. Die Antworten geben Einblicke in zentrale Themen und zeigen, wie stark verändertes Konsumverhalten den Geschäftsalltag prägt.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

- 32 % der Unternehmen beobachten eine deutlich gestiegene Preissensibilität bei Kund*innen.

- 27 % stellen fest, dass Kaufentscheidungen häufiger hinausgezögert werden.

- 21 % sagen, dass Kund*innen insgesamt weniger ausgeben.

Für viele kleine Betriebe bedeutet das: Preissetzung, Rabattaktionen, Produktangebote und Kund*innenbindung müssen neu gedacht werden, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das schließt folgende Maßnahmen ein:

- 26 % der Unternehmen haben ihre internen Prozesse optimiert, um Kosten zu senken, während 13 % ihre Preise bewusst an die aktuelle Ausgabebereitschaft der Kund*innen angepasst haben.

- Viele Betriebe setzen auf Mehrwert: 24 % haben neue Produkte oder Services eingeführt, 14 % den Fokus stärker auf Kund*innenbindung (z.B. Bonus- oder Treueprogramme) gelegt.

- Parallel investieren viele Unternehmen in Effizienz und Digitalisierung – allen voran in KI-Tools (35 %) sowie in Buchhaltungs- und Abrechnungslösungen (21 %), um besser auf veränderte Konsumgewohnheiten reagieren zu können.

Die Ergebnisse zeigen sehr anschaulich, wie wirtschaftliche Unsicherheit direkt beim Konsumverhalten ankommt, und wie stark sich Alltagsentscheidungen von Verbraucher*innen auf kleine Unternehmen auswirken.

Was können Kleinunternehmen tun, um ihr Vertrauen in ihre Unternehmensleistung zu stärken?

Die Umfrage zeigt, dass das Vertrauen von Unternehmen mit Blick auf 2026 ein zentrales Thema ist. Viele sind zuversichtlich, dass sie ihr Geschäft in den nächsten 12 Monaten ausbauen können, gleichzeitig zeigen jedoch genauso viele echte Sorgen darüber, was die Zukunft bringen könnte.

Was also tun, wenn man gerade ein Unternehmen gegründet oder noch keine klare Strategie für unvorhergesehene Schwankungen hat, um sicherzustellen, dass das eigene Unternehmen diese Phasen unbeschadet übersteht?

- Kurzfristige Pläne erstellen – Egal, welches Unternehmen du führst, es schadet nie, einen Backup-Plan zu entwickeln. Klare Maßnahmen sind notwendig, um das Unternehmen vor einem starken, unerwarteten Abschwung zu schützen.

- Kosten prüfen und senken – Ob durch einen Wechsel des Energieversorgers oder Rahmenvereinbarungen mit Lieferant*innen: Es lohnt sich, die Betriebsausgaben regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um Geld zu sparen, ohne Personal abbauen zu müssen.

- Portfolio diversifizieren – Sich nur auf ein Produkt oder eine Dienstleistung zu konzentrieren, kann Sie zwar als Experten positionieren, aber die Erweiterung auf verwandte Märkte kann helfen, Umsatzrückgänge in schwierigen Phasen abzufedern.

- Online präsent sein – Ein modernes Unternehmen braucht heute eine Online-Präsenz, auch wenn die angebotene Leistung keinen digitalen Anteil hat. Die meiste Kundschaft sucht zunächst online nach Produkten und Dienstleistungen, daher zahlt sich die Präsenz im Netz langfristig aus.

- Rabatte und Angebote nutzen – Auch wenn dies kurzfristig die Profitabilität mindert, können Rabatte und finanzielle Anreize für neue und bestehende Kundschaft die Kund*innenbindung erhöhen und langfristig den Umsatz steigern.

Vyoma-Satellit zur Weltraumüberwachung erreicht Umlaufbahn

Mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Flamingo-1 legt das 2020 von Dr. Luisa Buinhas, Christoph Bamann und Dr. Stefan Frey gegründete Münchner SpaceTech Vyoma den Grundstein für seine eigene Konstellation zur Space Domain Awareness (SDA).

Vyoma ermöglicht Echtzeit-Weltraumüberwachung und Verkehrsmanagement für Erdumlaufbahnen. Angesichts der zunehmenden Nutzung des Weltraums stellt das Unternehmen sichere und automatisierte Satellitenbetriebsdienste bereit, die die Missionskosten seiner Kund*innen drastisch senken. Vyoma richtet sich an Satellitenbetreiber, Rückversicherer, Weltraumagenturen sowie Sicherheits- und Nachrichtendienste. Als Teilnehmer an Programmen der EU-Kommission und der ESA zur Entwicklung von SDA-Technologien stützt sich das SpaceTech auf ein spezialisiertes Team von mehr als 40 Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen.

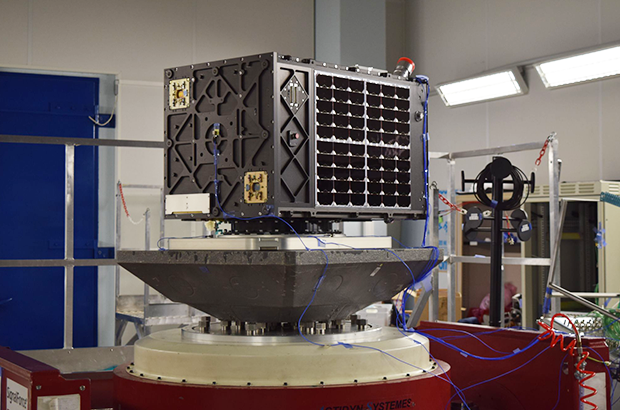

Jetzt (11.01.2026) wurde der Flamingo-1 Weltraumüberwachungs-Satellit von Vyoma erfolgreich gestartet. Im Rahmen der Twilight-Rideshare-Mission von SpaceX wurde er über den in Deutschland ansässigen Startintegrator Exolaunch in seine operative sonnensynchrone Umlaufbahn in rund 500 km Höhe verbracht. Dies ist ein bedeutender Erfolg für Vyoma und sein patentiertes Betriebskonzept einer optimierten Space Domain Awareness (SDA)-Mission.

Flamingo-1 ist mit einem optischen Sensor für die weltraumgestützte Weltraumüberwachung ausgestattet. Das fortschrittliche Instrument erkennt, verfolgt und charakterisiert Weltraumobjekte wie Trümmer und andere Satelliten. Vyoma ermöglicht damit seinen Kund*innen unter anderem, manövrierende Satelliten zuverlässig zu verfolgen und Erkenntnisse über deren Absichten zu gewinnen.

Der Satellit absolvierte im Sommer 2025 umfassende Tests am Boden, darunter Vibrations- und Temperaturwechseltests im Vakuum. Nach seiner Ankunft auf der Vandenberg Space Force Base (USA) im Dezember 2025 wurde eine letzte Testreihe durchgeführt, um die Integrität und Leistungsfähigkeit des Satelliten und seines optischen Instruments sicherzustellen.

Der zweite Satellit, Flamingo-2, befindet sich derzeit in Produktion und soll im vierten Quartal 2026 gestartet werden. Die übrigen Satelliten der Flamingo-Konstellation von Vyoma werden bis 2029 eingesetzt. Die Flamingo-Konstellation überwacht den Weltraumverkehr, liefert Domain-Awareness-Updates in Echtzeit und bildet die Grundlage für einen unabhängigen Katalog von Weltraumobjekten.

Zusammen stellen diese Missionen einen bedeutenden Fortschritt in der Weiterentwicklung von Weltraumtechnologien dar, die mit den strategischen und sicherheitspolitischen Zielen Europas in Einklang stehen. Vyoma engagiert sich voll und ganz für die Unterstützung der europäischen Sicherheitsbemühungen durch Innovation, Weltraumaufklärung und den Schutz kritischer europäischer Weltrauminfrastrukturen.

NewSpace-Start-up TALOS und EnduroSat bauen das „Internet der Tiere“

Das deutsche Raumfahrt-Start-up TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat bündeln ihre Kräfte zum Aufbau der Satellitenkonstellation ICARUS 2.0, auch bekannt als das „Internet der Tiere“.

TALOS, das 2022 gegründete, in München und Dresden ansässige NewSpace-Start-up ist ein führender Innovator in den Bereichen IoT und Tierortungstechnologien. Es steht an vorderster Front, wenn es darum geht, Weltraumtechnologie zu nutzen, um den Schutz von Wildtieren sowie die Umwelt- und Klimawandelforschung voranzutreiben. Seine leichten, solarbetriebenen IoT-Tracker und die CubeSat-Konstellation ermöglichen die präzise Verfolgung von Tieren und die Sammlung von Umweltdaten, so dass Forscher, Naturschützer und Wissenschaftler die natürliche Welt besser verstehen und schützen können.

Jetzt haben TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat eine europäische Partnerschaft zum Aufbau der Satellitenkonstellation „ICARUS 2.0“ geschlossen. Die Mission – auch bekannt als „Internet der Tiere“ – ist ein Forschungsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft. Ziel ist es, mithilfe modernster Satellitentechnologie Bewegungsmuster von Tieren sowie Umweltveränderungen weltweit zu erfassen und zu analysieren. TALOS ist bereits seit Längerem als zentraler Technologiepartner in das ICARUS-Projekt eingebunden; mit EnduroSat als neuem Industriepartner wird nun der Aufbau einer eigenen Konstellation umgesetzt, die vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR unterstützt wird.

Beginn des operativen Aufbaus der Konstellation „ICARUS 2.0“

Nach dem erfolgreichen Start eines technologischen Demonstrators im November 2025, beginnt nun der operative Aufbau der Konstellation. Der Start des ersten operationellen Satelliten, der den Namen RAVEN trägt, ist für Anfang 2026 geplant. Bis Ende 2026 / Anfang 2027 sollen vier weitere Satelliten die Konstellation ergänzen. Nach vollständigem Aufbau wird das System in der Lage sein, täglich bis zu fünf Updates über die Bewegungen beobachteter Tiere auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Raycho Raychev, Gründer und CEO von EnduroSat, erklärt: „Wir freuen uns, den Aufbau einer weltraumgestützten Infrastruktur zu ermöglichen, die entscheidende Daten über den Zustand der Tierwelt und der biologischen Vielfalt liefert. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Weltraumdaten dazu beitragen können, die dringendsten Herausforderungen unseres Planeten anzugehen.“

Gregor Langer, Mitgründer und CEO von TALOS, ergänzt: „Das ist europäische Innovation in Reinform: Ein bulgarischer Hersteller und ein deutsches Startup bündeln ihre Kräfte für ein globales Forschungsprojekt. Mit dem bevorstehenden Start unseres ersten Satelliten wird ICARUS 2.0 von der Vision zur Realität. Gemeinsam mit EnduroSat und der Max-Planck-Gesellschaft nutzen wir Weltraumtechnologie, um das Leben auf der Erde besser zu verstehen und zu schützen.“

Mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eigene Satellitenkonstellation zur Tierbeobachtung entwickelt

ICARUS 2.0 knüpft an das ursprüngliche ICARUS-Projekt an, ein internationales System zur Tierbeobachtung, das zunächst auf der Internationalen Raumstation ISS betrieben wurde. Nachdem das Projekt infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingestellt wurde, übernahm TALOS die Rolle von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, als zentraler Partner. Gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eine eigene Satellitenkonstellation entwickelt. Durch die Umstellung auf ein dediziertes Satellitennetzwerk können Tierbewegungen, Verhaltensmuster und Umweltbedingungen künftig häufiger, kostengünstiger und zuverlässiger erfasst werden. Aufgrund seiner globalen, vernetzten Struktur wird das System häufig als „Internet der Tiere“ bezeichnet – in Anlehnung an das Internet, das weltweit von Menschen erzeugte Daten miteinander verknüpft und zugänglich macht.

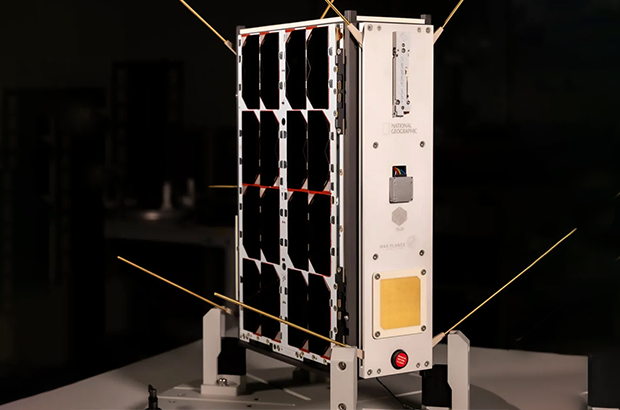

Der erste Satellit der Konstellation ist ein sogenannter 6U CubeSat, ein kompakter Kleinsatellit in etwa der Größe eines Schuhkartons. Er ist mit einem softwaredefinierten Funkgerät ausgestattet, die Daten von kleinen, an Tieren befestigten Sendern empfängt und zur Erde überträgt. Diese Sender erfassen unter anderem Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Beschleunigung und liefern damit wertvolle Informationen für Naturschutz und ökologische Forschung. Der Satellit wird derzeit in Sofia produziert und soll im Februar starten.

Daten zu Tiermigration, Biodiversität und globalen Ökosystemen schneller nutzbar machen

TALOS leitet die Missionsplanung, den operativen Betrieb und die Entwicklung der Technologie zur Tierverfolgung, während EnduroSat die Satellitenplattform bereitstellt und den Zugang zu Bodenstationen über sein Partnernetzwerk ermöglicht. Die Max-Planck-Gesellschaft bringt als wissenschaftliche Leitung ihre Expertise im Bereich der Tierverfolgung ein. Zusätzliche Unterstützung für den RAVEN-Satelliten wurde von der National Geographic Society bereitgestellt. Im Rahmen ihres weltweiten Explorer-Netzwerks plant die Organisation, die ICARUS-Technologie einem internationalen Kreis von Forschenden und Naturschutzprojekten zugänglich zu machen. Ziel ist es, wissenschaftliche Arbeit zur Tiermigration, Biodiversität und zu globalen Ökosystemen zu beschleunigen und die gewonnenen Erkenntnisse auch über die Wissenschaft hinaus für Naturschutz, Bildung und gesellschaftliche Wirkung nutzbar zu machen.

Gründer*in der Woche: theion - Die Batterie-Disrupteure

Wie theion mithilfe von Schwefel die physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen konventioneller Batterietechnologien sprengt.

Die Batterietechnologie steht vor einem Umbruch. Seit der Einführung der Lithium-Ionen-Zelle vor über 35 Jahren hat sich die Branche weiterentwickelt, doch die grundlegenden Herausforderungen bleiben: begrenzte Reichweite, hohes Gewicht, hohe Kosten und eine Umweltbilanz, die nicht überzeugt. Gerade in der Luft- und Raumfahrt, wo jedes Gramm zählt, und in der Elektromobilität, wo Effizienz und Nachhaltigkeit entscheidend sind, wächst der Druck auf bestehende Technologien. Das Berliner Start-up theion antwortet darauf mit einem radikal neuen Ansatz mittels eines Elements, das bisher wenig beachtet wurde: Schwefel.

Ein Visionär mit einem Ziel

Im Zentrum der Entwicklung steht Marek Slavik, Materialwissenschaftler, Mitgründer und Chief Scientific Officer von theion, der sich mit dem Status quo nicht zufriedengibt. Für ihn beginnt Veränderung bei den Materialien selbst. „Die richtigen Materialien und die Chemie sind der Schlüssel für Innovation“, erklärt es. „Schwefel ist dabei ein entscheidendes Element. Hier übernehmen 16 Elektronen die Speicherarbeit – bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien ist es nur eines. Dieser Unterschied ermöglicht gravimetrische Energiedichten von bis zu 1000 Wh/kg statt der derzeit üblichen 300 Wh/kg.“

Seine Ausgangspunkte sind die Chemie sowie die gezielte Auswahl und Kombination von Materialien und Rohstoffen mit bislang ungenutztem Potenzial. Die Vision: die Entwicklung einer Kristall-Schwefel-Batterie, die dreimal leistungsfähiger ist als heutige Standards.

Ein (Führungs-)Team, das die Vision trägt

Was als ambitionierte Idee begann, ist heute ein junges Unternehmen mit einem starken Team. CEO Dr. Ulrich Ehmes bringt über 15 Jahre Erfahrung in Batterietechnologie und -fertigung mit. Als ehemaliger CEO des Schweizer Batterieunternehmens Leclanché SA kennt er sowohl die Skalierung komplexer Technologien als auch die strategische Führung internationaler Unternehmen. Für ihn ist die Entwicklung einer revolutionären Batterietechnologie mehr als nur ein technologisches Ziel: „Wir wollen mit unserer Batterietechnologie aus Deutschland heraus einen industriellen Mehrwert und auch Arbeitsplätze schaffen. Kurzum: etwas Großes!“

CTO Martin Schaupp ergänzt die Vision mit technischer Tiefe und industrieller Umsetzungskompetenz. Seit 2009 in der Batteriebranche, war er unter anderem bei Festo für die Bereiche Electric Automotive und Automation Engineering verantwortlich und hat bei der Manz AG die Prozessentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mitgestaltet. Als Ingenieur für Automatisierung und Skalierung begleitet er bei theion die Transformation der Zelltechnologie vom Labormaßstab zum industriellen Produkt. „Mich fasziniert der Weg von der Idee zur marktfähigen Technologie“, sagt Schaupp. „Genau diesen Weg gehen wir bei theion – mit einem klaren Fokus auf Skalierbarkeit und industrielle Relevanz.“

Gemeinsam mit ihrem Team aus 20 Mitarbeitenden (12 Nationalitäten, 70 Prozent mit Abschluss in Deutschland) wollen Slavik, Dr. Ehmes und Schaupp die Technologieentwicklung konsequent vorantreiben.

Status quo, Herausforderungen, Unterstützer

Die physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen konventioneller Batterietechnologien sind längst erreicht. Die Reichweite bleibt begrenzt, das Gewicht ist hoch, die Kosten ebenso – und die Umweltbilanz ist alles andere als ideal. Besonders in Anwendungen, bei denen Gewicht und Effizienz entscheidend sind, wird der Ruf nach neuen Lösungen immer lauter.

Theion antwortet darauf mit einem disruptiven Materialansatz. Im Zentrum der Technologie steht Schwefel – ein Element, das bislang wenig Beachtung fand, aber enormes Potenzial birgt. Schwefel ist weltweit in großen Mengen verfügbar, kostet nur 20 Cent pro Kilogramm (im Vergleich zu rund 20 Euro bei heutigen Kathodenmaterialien), ist sicher und bietet eine spezifische Energie pro Gramm, die fünfmal höher ist als bei konventionellen Materialien. Zudem ist Schwefel ein Abfallprodukt der Industrie und damit besonders nachhaltig.

„Als Chemiker kenne ich das Potenzial von Materialien“, sagt Slavik. „Vor über 100 Jahren wurde in Oberschöneweide, nur wenige Kilometer vom heutigen theion-Standort entfernt, das monokristalline Kristallwachstum entwickelt. Diese Entdeckung bildete später die Grundlage für den ersten Transistor. Auch bei theion verwenden wir Schwefel in einer speziellen Kristallstruktur. Das ist für eine leistungsfähige Batterie entscheidend. Unsere Aufgabe ist es, Prozesse zu entwickeln, um dieses Potenzial gezielt nutzbar zu machen und die Technologie weiter voranzubringen.“

Die Herausforderungen sind bekannt: Schwefel verfügt nur über eine geringe Anzahl an Ladezyklen. Es ist nicht leitfähig und bringt unerwünschte Effekte wie Polysulfid-Shuttling, volumetrische Ausdehnung und Dendritenwachstum an der Lithium-Metall-Anode mit sich. Doch Slavik hat gemeinsam mit seinem Team Lösungen für diese Materialherausforderungen entwickelt und damit die Grundlage für eine neue Batteriegeneration geschaffen.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Luft- und Raumfahrt, Elektromobilität, Powertools, Mobiltelefone – überall dort, wo Gewicht, Effizienz und Nachhaltigkeit entscheidend sind. Besonders spannend ist das Potenzial für leichte Flugobjekte: Kristall-Schwefel-Batterien könnten Drohnen, Satelliten und elektrische Flugzeuge antreiben und damit ganze Industrien neu definieren.

„Alleine schafft man das nicht“, sagt Dr. Ehmes. „Industriepartner, Forschungspartner, Investoren – das Netzwerk entscheidet. Disruptive Innovation braucht einen Hauptinvestor mit Vision und Durchhaltevermögen. Den haben wir mit Team Global.“ Die Series-A-Finanzierungsrunde im Frühjahr 2025 brachte 16,4 Millionen US-Dollar ein. Mit Dr. Gerhard Cromme, Ex-Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens und ThyssenKrupp, und Lukasz Gadowski, Gründer von Team Global und einer der prägendsten Köpfe der europäischen Start-up-Szene, sitzen zwei strategisch starke Persönlichkeiten im Beirat. Und beide sind investiert. Weitere namhafte Investoren wie die Oetker Collection und Enpal sind ebenfalls an Bord. Ein Fünf-Millionen-Euro-Förderprojekt des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter der Leitung von theion dokumentiert zudem das Vertrauen der Politik in die Technologie.

Über die Forschung hinaus

Mit seiner Technologie steht theion an der Schwelle vom Labor in die Industrialisierung. Die Knopfzelle liegt bereits vor, an der ersten Pouch-Zelle wird gearbeitet und soll in Kürze fertiggestellt werden. Wer Innovation marktfähig machen will, muss einiges bedenken: „Gerade in DeepTech: Patente, geistiges Eigentum und Know-how müssen systematisch gesichert werden, sonst wird man kopiert“, betont Dr. Ehmes.

Das Start-up steht im Wettbewerb mit 28 Firmen weltweit, die an Schwefel als Basis für Batterien arbeiten. Das Alleinstellungsmerkmal von theion ist eine spezielle Kristallstruktur des Schwefels. Die Drexel University in den USA hat nachgewiesen, dass diese Technologie in einer Batteriezelle über 4000 Ladezyklen erreichen kann. Die nächste Herausforderung sind die Prozessierung und Industrialisierung.

Um diesen Schritt zu finanzieren, ist eine Series B für 2026 geplant. CTO Schaupp setzt dabei auf frühe Marktanbindung: „Schon früh mit Kunden sprechen. Nicht warten, bis das Produkt fertig ist. Pilotkunden, Test-Projekte, Feedback-Schleifen sind Gold wert.“

Theion steht an der Schwelle zu etwas Großem. Mit dem Ziel, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen und Batterien zu entwickeln, die Industriezweigen neuen Schub verleihen können. Dabei geht es um mehr als Technologie. „Es gibt in einem Start-up immer 1000 Chancen und 1000 Probleme“, sagt Dr. Ehmes. „Entscheidend ist, dass du dich auf das Eine fokussierst, das dich von allen anderen unterscheidet. Wir wissen genau, was unser Differenzierungsmerkmal ist und verschwenden keine Energie auf Nebenschauplätze.

Freiburger WaterTech-Start-up Pluvion sichert sich Mio.-Investment

Die von Philipp Grimm und Stefan Grefen gegründete Pluvion GmbH entwickelt digitale Lösungen für eine moderne, widerstandsfähige Wasser- und Abwasserinfrastruktur.

Gemeinsam mit den Bestandsinvestoren Kopa Ventures und MBG stellt Enpulse als Lead-Investor im Rahmen einer Seed-Runde eine Finanzierung im siebenstelligen Bereich bereit. Mit dem frischen Kapital will Pluvion insbesondere die Weiterentwicklung und Skalierung seiner KI-gestützten Softwareplattform für die Wasserwirtschaft vorantreiben.

Live-Monitoring für klare Prioritäten: Fremdwasser erkennen, bevor es teuer wird

Pluvion – vormals Grimm Water Solutions GmbH – entwickelt mit WATER+ eine SaaS-Plattform, die erstmals ein durchgängiges Live-Monitoring von Kanalnetzen ermöglicht und Fremdwassereinträge automatisiert erkennt, lokalisiert und prognostiziert. Diese Echtzeittransparenz ist für den laufenden Betrieb entscheidend: Sie zeigt sofort, wo Netze überlastet sind, wie Starkregenereignisse das System beeinflussen und wo Fremdwasser unbemerkt in die Infrastruktur eindringt.

Für Infrastrukturbetreibende bedeutet das: Sie können schneller reagieren, Risiken früher erkennen und Investitionen gezielt dort einsetzen, wo sie den größten Nutzen bringen. Intuitive Visualisierungen übersetzen komplexe Messreihen in klare Handlungsempfehlungen, sodass Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen effizient geplant und umgesetzt werden können.

„Die Modernisierung unserer Wasserinfrastruktur ist eine der unterschätzten Stellschrauben der Klimaanpassung – und sie wird ohne digitale, datengetriebene Lösungen nicht funktionieren“, sagt Florian Fichter, Geschäftsführer von Enpulse. „Pluvion zeigt, wie sich bestehende Messdaten mit KI so kombinieren lassen, dass Kommunen und Versorger Fremdwasser, Leckagen und Überlastungen frühzeitig erkennen und gegensteuern können. Das ist gut für die Netze, gut für die Kommunen und am Ende gut fürs Klima.“

Wachsende Herausforderungen in der Wasserwirtschaft

Der Markt für die Digitalisierung der Wasserwirtschaft gewinnt weltweit an Dynamik. Viele Abwasser-und Kanalsysteme sind veraltet, gleichzeitig nehmen Starkregenereignisse und Überflutungsrisiken infolge des Klimawandels zu. Kommunale Versorger und Betreiber stehen unter wachsendem Druck, ihre Netze resilienter und effizienter zu gestalten – bei begrenzten Budgets und personellen Ressourcen. Genau hier setzt Pluvion an: Durch den intelligenten Einsatz vorhandener Daten lassen sich Ineffizienzen reduzieren, Betriebskosten senken und Investitionen gezielt dorthin lenken, wo sie den größten Effekt haben.

Phillip Grimm, Gründer und CEO von Pluvion: „Gemeinsam mit unseren bestehenden Investor*innen können wir WATER+ nun schneller in die Fläche bringen, weitere Funktionen entwickeln und zusätzliche Märkte erschließen. Unser Ziel ist es, Kommunen und Versorgern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie Wasser- und Abwassersysteme effizienter, sicherer und klimafest betreiben können.“

„App Store der Wasserindustrie“ als langfristige Vision

Die Software von Pluvion läuft auf Servern in Deutschland mit hohen Sicherheitsstandards und lässt sich nahtlos in bestehende IT- und Prozesslandschaften integrieren. Durch gezielte Partnerschaften mit Daten- und Infrastrukturanbietern stellt das Startup eine breite Kompatibilität zu gängigen Systemen sicher und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Langfristig verfolgt Pluvion die Vision, sich mit einer Software-Suite skalierbarer Anwendungen als eine Art „App Store der Wasserindustrie“ zu etablieren. Neben Fremdwasser-Analysen sollen weitere Module helfen, Herausforderungen wie Starkregen, Überflutungen und Emissionen ganzheitlich zu adressieren – mit dem Anspruch, die Emissionen der Wasserinfrastruktur perspektivisch auf null zu senken.

Mobility-Start-up FERNRIDE von Quantum Systems übernommen

Quantum Systems, europäischer Marktführer in der Entwicklung intelligenter unbemannter Systeme, meldet die Übernahme des 2019 gegründeten Münchner Mobility-Start-ups FERNRIDE.

FERNRIDE bietet eine umfassende Boden-Autonomie-Plattform, um skalierbare Automatisierung für verschiedenste kritische Branchen zu ermöglichen und so Fahrermangel und Sicherheitsrisiken in besonders repetitiven und gefährlichen Umgebungen zu bewältigen. Das Unternehmen wurde 2019 nach zehn Jahren Forschung an der TU München gegründet und durch 75 Millionen Euro Venture Capital führender Investoren unterstützt. 2025 hat FERNRIDE als erstes Unternehmen eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht, diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt und sein Portfolio um den Bereich Defence Logistics erweitert.

Im Hebst 2025 hatte FERNRIDE angekündigt, das Geschäft mit ferngesteuerten Lastwagen und Zugmaschinen für Hafenanlagen einzustellen. In Folge dessen wurde der Hälfte der Mitarbeitenden gekündigt. Haute konzentriert sich das Unternehmen auf Defence Logistics. Als erstes Unternehmen hat FERNRIDE eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht und diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt.

Mit der Übernahme von FERNRIDE erweitert Quantum Systems seine Führungsposition von Luft- und Software-Intelligenz auf autonome Mobilität am Boden und schafft ein vernetztes, domänenübergreifendes Angebot für intelligente unbemannte Systeme. „FERNRIDE hat eine der fortschrittlichsten und skalierbarsten autonomen Bodenplattformen entwickelt“, so Martin Karkour, Chief Revenue Officer bei Quantum Systems. „Durch die Integration ihrer Technologie in MOSAIC UXS setzen wir unsere Vision konsequent um, ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, in dem unbemannte Systeme über verschiedene Dimensionen hinweg als Einheit denken, sich bewegen und handeln.“

„Europa braucht dringend souveräne Autonomielösungen. Durch den Zusammenschluss mit Quantum Systems können wir unsere Technologie auf ein neues Niveau heben“, so Hendrik Kramer, CEO und Mitbegründer von FERNRIDE. „Gemeinsam mit Quantum Systems beschleunigen wir den Einsatz unserer Plattform im europäischen Verteidigungsbereich, welcher aktuell das global dringlichste Umfeld für die Skalierung von autonomen Bodensystemen darstellt. In der Zukunft werden diese Erfahrungen auch wieder auf zivile Logistikanwendungen übertragen werden und so unsere Gesellschaft sicherer und resilienter aufstellen.“

Die operative Erfahrung von Quantum Systems in der Ukraine hat die Relevanz des Zusammenspiels von Luft- und Bodenrobotik gezeigt. Durch die Integration der FERNRIDE Lösungen in die Missionssoftware MOSAIC UXS, der autonomen Missionssoftware von Quantum Systems, sollen Multi-Domain-Operationen ermöglicht werden, die das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsfindung verbessern.

Zu den finanziellen Details der Übernahme wurden keine Angaben getätigt.

Robotics Venture Capital Report 2025

Der aktuelle Robotics Venture Capital Report zeigt u.a.: Europas Robotik-Start-up-Ökosystem erreicht neues Rekordniveau. Deutschland bleibt eine tragende Säule.

Der europäische Markt für Robotik-Start-ups erlebt 2025 eine markante Wachstumsphase: Mit einem Finanzierungsvolumen von € 2,4 Mrd. (Stand Q3) wird bereits vor Jahresende das bisherige Rekordjahr 2021 (€ 1,9 Mrd.) übertroffen. Treiber dieses Trends sind insbesondere der dynamisch wachsende Drohnensektor. Diese und weitere Erkenntnisse enthält der neue „FCF Robotics Venture Capital Report – 2025“.

Robotik-Sektor auf Rekordkurs

Der europäische Robotik-Sektor zeigt sich 2025 so stark wie nie: Mit einem Investitionsvolumen von € 2,4 Mrd. bis Q3 2025 wurde bereits vor Jahresende das bisherige Rekordjahr 2021 (€ 1,9 Mrd.) deutlich übertroffen. Der starke Aufwärtstrend wird zusätzlich durch vier weitere Megadeals im vierten Quartal untermauert, die im Report noch nicht vollständig enthalten sind. Dazu zählen unter anderem:

- Quantum Systems (€ 160 Mio., Mai 2025 – mit Aufstockung auf € 340 Mio. bis Jahresende angekündigt)

- ANYbotics (€ 138 Mio., September 2025)

- Distalmotion (€ 130 Mio., November 2025)

- Nest AI (€ 100 Mio., November 2025)

Drohnen als Wachstumstreiber im Subsegment

Die Analyse der Subsektoren zeigt ein besonders dynamisches Wachstum im Bereich Drohnen-Technologie. Zwischen 2023 und 2024 stieg die Anzahl der Deals um 174 % – von 77 auf 211 Transaktionen. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 (YTD Q3) wurden bereits 135 Deals verzeichnet, was einem Anteil von 29 % aller Robotik-Deals entspricht. Dies bestätigt die starke und anhaltende Attraktivität dieses Segments für Investoren.

Frühphasenfinanzierungen dominieren – Start-up-Neugründungen steigen deutlich

Ein zentrales Ergebnis des Reports: 73 % aller Robotik-Finanzierungsrunden im Jahr 2025 (YTD) entfallen auf Frühphasen-Deals, darunter 39 % auf Accelerator-Runden. Diese Entwicklung deutet auf eine signifikante Zunahme an Neugründungen seit 2024 hin – ein klares Signal für ein aktives, wachsendes Gründungsökosystem im Bereich Robotik in Europa.

Megadeals treiben das Marktvolumen

Trotz der starken Zunahme an Early-Stage-Finanzierungen wird das Gesamtvolumen weiterhin maßgeblich von Megadeals über € 100 Mio. getragen. Seit 2021 wurden 19 solcher Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund € 3,5 Mrd. verzeichnet – ein Anteil von 36 % des gesamten Finanzierungsvolumens. Die Zahlen verdeutlichen: Das Kapital konzentriert sich weiterhin stark auf etablierte Scale-ups.

Deutschland unter den führenden Robotik-Nationen Europas

Deutschland bleibt eine tragende Säule im europäischen Robotik-Start-up-Ökosystem – trotz des höchsten Anteils an Deals mit nicht-offengelegtem Finanzierungsvolumen. Im Gesamtranking liegt Deutschland auf Platz zwei hinter dem Vereinigten Königreich. Bemerkenswert: Drei der zehn kapitalstärksten Robotik-Start-ups Europas stammen aus Deutschland:

- Agile Robots (€ 318 Mio. seit 2021)

- NEURA Robotics (€ 301 Mio., mit geplanter € 1 Mrd.-Runde, seit 2021)

- Quantum Systems (€ 211 Mio. seit 2021, exkl. der Finanzierung Q4 2025)

Champions entstehen auch in kleineren Ländern

Der Report zeigt auch: Nicht nur große Länder haben Champions. So demonstriert TEKEVER aus Portugal mit einer Gesamtfinanzierung von € 540 Mio. seit 2021, dass auch aus kleineren europäischen Ländern international wettbewerbsfähige Robotik-Champions hervorgehen können.

Weiterführende Infos zum Robotics Venture Capital Report 2025 gibt’s hier

E-Commerce Germany Awards 2026 – Jetzt bewerben!

Die E-Commerce Germany Awards sind ein alljährlich stattfindender Branchenwettbewerb, bei dem herausragende Leistungen, Kreativität und Erfolge von Dienstleistungsunternehmen auf dem deutschen E-Commerce-Markt gewürdigt werden. Die Einreichungsphase endet am 17. Dezember 2025.

Der Wettbewerb der E-Commerce Germany Awards (EGA) geht in eine weitere Auflage und fordert sowohl etablierte als auch aufstrebende Unternehmen aus der DACH-Region dazu auf, ihre einzigartigen E-Commerce-Lösungen zu präsentieren. Diejenigen, die in ihrer Kategorie den ersten Platz gewinnen, erhalten einen Preis im Wert von etwa 10.000 Euro.

Die 2018 ins Leben gerufenen E-Commerce Germany Awards haben sich zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche entwickelt. Jedes Jahr gehen rund 350 Beiträge ein, insgesamt sind 80.000 Branchenvertreter*innen aus der DACH-Region am Wettbewerb beteiligt.

Die EGA bieten KMU und Großunternehmen gleichermaßen die Chance, ihre Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Markenbekanntheit zu steigern sowie Kontakte zu Personen in Schlüsselrollen zu knüpfen. Auch für globale Unternehmen, die in der DACH-Region Fuß fassen oder ihre Dienstleistungen ausbauen möchten, öffnet die Teilnahme an den EGA neue Türen.

Eine Jury aus erfahrenen E-Commerce-Expert*innen

Die E-Commerce Germany Awards bieten Unternehmen die Möglichkeit, in 12 verschiedenen Kategorien anzutreten, von denen jede ein wichtiges Segment des E-Commerce-Ökosystems repräsentiert. Die Wettbewerbskategorien werden alljährlich aktualisiert, um mit den neuesten Entwicklungen der Branche Schritt zu halten.

Die Kategorien dieser Ausgabe umfassen:

● Vertrieb & Marketing

● Plattformen & Commerce Tools

● Zahlungsverkehr & Fintech

● Analytik & Business Intelligence

● Agenturpräsentation

● Globaler Handel & Expansion

● Logistik & Lieferung

● Auftragsabwicklung & Optimierung

● Personalisierung & Customer Experience

● Kommunikation & Engagement

● Omnichannel & Integration

● Multichannel- & Marktplatz-Tools

Der Wettbewerb besteht aus einer öffentlichen Abstimmungsrunde, gefolgt von der Jury-Abstimmung. Die Einsendungen werden von einer Jury aus Branchenexpert*innen bewertet, die über jahrelange Erfahrung in verschiedenen Bereichen des E-Commerce verfügen. Dazu gehören unter anderem Vertreter:innen solcher von Unternehmen wie Jack Wolfskin, Kickerkult, OMIO, C&A, camel active, KoRo, home24 und MediaMarkt - eine Garantie für eine ausgewogene Auswahl der besten Beiträge.

Sachpreise im Wert von Tausenden von Euro

Veranstalter der E-Commerce Germany Awards ist die E-Commerce Berlin Expo, die die Finalist*innen und Sieger*innen mit einem Werbepräsenz-Sachpreis im Wert von mehreren Tausend Euro ehrt. Die Gewinner des ersten Platzes in jeder Kategorie erhalten einen Preis im Wert von rund 10.000 Euro - eine hervorragende Gelegenheit, ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Reichweite auf dem deutschen Markt deutlich zu steigern.

So nehmen Sie teil

Teilnahmeberechtigt sind alle E-Commerce-Lösungsanbieter, die auf dem DACH-Markt aktiv sind. Die Teilnahme ist denkbar einfach:

1. Kategorie wählen: Wählen Sie die passende Kategorie für Ihren Beitrag.

2. Bewerbung vorbereiten: Präsentieren Sie den bisherigen Erfolg Ihres Unternehmens anhand von Ergebnissen oder Case Studies.

3. Beitrag einsenden: Folgen Sie den Anweisungen auf der offiziellen Website der E-Commerce Germany Awards, um Ihre Teilnahme abzuschließen.

Der erste Beitrag ist kostenlos, sodass jeder teilnehmen kann. Lediglich die Top-10-Finalisten in jeder Kategorie zahlen eine Gebühr von 450 Euro, die eine garantierte Werbepräsenz beinhaltet.

Wichtige Termine und Phasen

Die Einreichungsphase beginnt am 1. Dezember und endet am 17. Dezember 2025. Anschließend werden die Einsendungen geprüft. Zwischen dem 5. und 16. Januar findet die öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der die E-Commerce-Community ihre Favoriten wählt. Die Top-10-Beiträge in jeder Kategorie werden von der Jury bewertet. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Preisverleihungsgala am 17. Februar 2026 in Berlin, direkt im Anschluss an den ersten Tag der E-Commerce Berlin Expo auf der Messe Berlin. Die Finalisten stehen im Rampenlicht und können somit von der einmaligen Gelegenheit profitieren, ihren Erfolg zu feiern, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Ideen für die Zukunft des E-Commerce zu teilen.

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025

Insgesamt 60.000 Euro Preisgeld gehen an drei Gründungsteams aus Hürth, Münster und Solingen. Das sind die siegreichen Teams bei MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW zählt mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld zu den bundesweit höchstdotierten Wettbewerben seiner Art. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 stehen fest. Die drei mit jeweils 20.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an die Prinoa Dental GmbH aus Solingen, die Schreinerwehr GmbH aus Hürth und die Glowkitchen Food GmbH aus Münster.

Mit dem seit 2012 jährlich ausgelobten Preis würdigt die NRW.BANK besonders erfolgreiche und zukunftsweisende Gründungen in Nordrhein-Westfalen. Schirmfrau des Wettbewerbs ist Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. Die Preisverleihung fand in der NRW.BANK in Düsseldorf statt.

Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Vorständin der NRW.BANK: „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen setzen wir Impulse für die digitale und nachhaltige Transformation und unterstützen Gründende dabei, intelligente Ideen zu verwirklichen. Die Vielfalt und die Stärken der Gründungsszene werden auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern deutlich: Ob nachhaltige Bauweisen, digitale Zahntechnik oder moderne Ernährungskonzepte – der Erfolg aller drei Unternehmen beruht auf Mut, Innovationsgeist und einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden. Dieses zukunftsfähige Unternehmertum würdigen wir mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.“

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Herzlichen Glückwunsch und meinen Respekt an die Gewinnerteams! Sie zeigen, was möglich ist, wenn man Mut beweist und gute Ideen in die Tat umsetzt. Die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen übernehmen Verantwortung, schaffen neue Arbeitsplätze und machen unseren Alltag digitaler, nachhaltiger und einfach besser. Mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025 würdigen wir dieses Engagement, denn wer gründet, gestaltet aktiv die Zukunft und stärkt NRW als attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Die Preisträgerinnen und -träger im Überblick

Das Team von Glowkitchen Food aus Münster zeigt mit Backwaren aus nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Zutaten, dass süße Snacks und bewusste Ernährung vereinbar sind. Statt Industriezucker, Palmfett und Weißmehl kommen viel echte Frucht, Rapsöl, reichhaltiges Dinkelvollkornmehl und andere hochwertige pflanzliche Zutaten in die Backform – beispielsweise für Bananenbrot.

60 Mio. Euro für DeepTech: U2V startet Uni-Spin-off-Fonds

Der Fokus des Fonds für DeepTech-Spin-offs aus Europas Technischen Universitäten liegt auf KI, Novel Computing, IndustrialTech einschließlich Dual Use und CleanTech.

U2V (University2Ventures) ist ein europäischer Frühphaseninvestor mit Fokus auf Spin-offs aus Forschung und Hochschulen. 2025 aus dem Earlybird-X-Team hervorgegangen, investiert U2V in Start-ups aus KI, Novel Computing, Industrial Tech und Clean Tech – und unterstützt Forscherinnen und Forscher beim Übergang in die Gründung. Von Berlin, Aachen und London aus kombiniert das Team über 30 Jahre Erfahrung im Tech-Bereich mit starken Verbindungen zu Europas Technischen Universitäten und einem Netzwerk von mehr als 500 Unternehmen.

Transfer innovativer Technologien aus Universitäten beschleunigen

Mit dem ersten Closing seines 60-Millionen-Euro-Fonds I startet U2V in eine neue Phase der Förderung wissenschaftsbasierter Gründungen. Der Fonds unterstützt Gründerinnen und Gründer, die auf Basis europäischer Spitzenforschung skalierbare DeepTech-Unternehmen aufbauen – und so Wissenschaft und Industrie enger miteinander verzahnen. Ziel ist es, den Transfer innovativer Technologien aus Universitäten zu beschleunigen und zugleich Europas technologische Souveränität langfristig zu stärken.

U2V investiert europaweit in Start-ups in der Pre-Seed- und Seed-Phase, mit Fokus auf KI, Novel Computing, IndustrialTech einschließlich Dual Use und Clean Tech. Insgesamt plant U2V bis zu 25 Beteiligungen.

Investitionen in Europas Gründerinnen und Gründer aus Wissenschaft und Forschung

U2V setzt auf wissenschaftsgetriebenes Unternehmertum. Das Modell baut auf der Erfahrung des Teams aus der Zeit bei Earlybird-X auf – einem der ersten europäischen Fonds, der sich auf DeepTech-Spin-offs spezialisiert hat. Der Ansatz bleibt derselbe, nur konsequenter: Forschende Gründerinnen und Gründer werden früh mit Industriepartnern vernetzt, um Produktentwicklung und Markteintritt deutlich zu beschleunigen.

„Europa ist führend in der Wissenschaft, aber zu selten entstehen daraus globale Unternehmen“, sagt Dr. Philipp Semmer, Founding Partner bei U2V. „Mit U2V wollen wir das ändern: Wir helfen Wissenschaftlern, Unternehmer zu werden – und verbinden Forschung, Kapital und Industrie, um Europas nächste Generation wegweisender Deep-Tech-Unternehmen aufzubauen.“

Das Team vereint wissenschaftliche, technische und unternehmerische Erfahrung und unterstützt die Start-ups mit Kapital, strategischem Sparring, Industrie-Access und operativer Begleitung – damit aus Forschung nachhaltige, resiliente Unternehmen werden.

Brücke zwischen Forschung und Industrie

U2V verbindet den direkten Zugang zu führenden europäischen Technischen Universitäten und Tech-Ökosystemen – darunter TU München, ETH Zürich, RWTH Aachen, École Polytechnique Paris, die Universitäten Oxford und Cambridge, Imperial College London, DTU Kopenhagen und Politecnico di Milano, mit über 500 Partnerunternehmen aus Wirtschaft und Industrie.

Diese Kombination schafft einen schnellen Marktzugang und ermöglicht den Portfoliounternehmen frühe Pilotprojekte und Kundenkontakte. In enger Zusammenarbeit mit Tech-Transfer-Centern der Universitäten und Corporate Innovation-Teams großer Unternehmen beschleunigt U2V so die Kommerzialisierung und Folgefinanzierungen.

„Unser Netzwerk gibt Gründern etwas, das vielen DeepTech-Start-ups in der Frühphase fehlt: direkten Zugang zu Kunden und echtes Feedback aus dem Markt“, sagt Dr. Johannes Triebs, Founding Partner bei U2V. „Ob KI-Anwendung, Quantensensorik oder Carbon-Capture-Prozess – wir sorgen dafür, dass aus Technologie echte Traktion wird.“

Das Gründungsteam, bestehend aus Philipp Semmer, Michael Schmitt und Johannes Triebs, bringt mehr als 30 Jahre kombinierte Venture-Erfahrung mit – und baut auf erfolgreiche Investments aus früheren Fonds wie Earlybird-X und Motu Ventures auf. Zu den bisherigen Portfolios zählen etwa Quantum Diamonds (Quantensensorik für die Halbleiterindustrie), Greenlyte (Carbon Capture), Ncodin (Photonikchips), Certivity (KI-basierte Regulierungsanalyse), Twaice (Batterieanalytik) und LiveEO (Risikoanalysen aus dem All). Insgesamt haben die Partner über 50 Start-ups finanziert und bereits mehr als zehn Exits erzielt.

Das Ziel: Europas führende Plattform für DeepTech-Spin-offs bauen

Mit dem ersten Closing – unterstützt von Unternehmen wie dem Ankerinvestor Jungheinrich über Uplift Ventures sowie mehreren Family Offices, Seriengründer*innen und Führungskräften aus der Industrie – verfolgt U2V das Ziel, Europas führende Plattform für DeepTech-Spin-offs aufzubauen. Ziel ist es, universitäre Forschung in industrielle Anwendungen zu überführen, die auch international Bestand haben.

Münchner HealthTech Virtonomy sichert sich 5 Mio. Euro Series A Finanzierungsrunde

Die Virtonomy GmbH wurde im Ende 2019 in München von Dr. Simon Sonntag (CEO) und Wen-Yang Chu (CTO) gegründet und entwickelt eine cloudbasierte Plattform zur Digitalisierung der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen für Medizinprodukte auf Basis umfangreicher bildgebender, physiologischer und pathologischer Datensätze sowie datengetriebener virtueller Patient*innen.

Ziel ist die signifikante Reduktion von Tier- und Humanversuchen durch validierte, datenbasierte Simulationen, die Hersteller*innen schnellere, kosteneffizientere und regulatorisch anschlussfähige Prüfpfade ermöglichen. Das Unternehmen vereint Expertisen in Medizintechnik, medizinischer Bildverarbeitung, künstlicher Intelligenz und numerischer Simulation und beschäftigt derzeit über 20 Mitarbeitende.

Jetzt hat Virtonomy seine Series A Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnte das Unternehmen dabei über 5 Mio. Euro sichern. Bayern Kapital beteiligte sich als langjähriger Partner mit einem erhöhten Investment von über 2 Mio. Euro. Aufgrund der starken Nachfrage und des großen Interesses der Investor*innen wurde das Kapital in der laufenden Finanzierungsrunde zudem erhöht. Companisto führte die Runde als Lead-Investor mit Beteiligungen von rund 3,3 Mio. Euro an. Bereits zuvor hatten namhafte internationale Venture-Capital-Investoren wie Accenture Ventures, Dieter von Holtzbrinck Ventures, Honeystone Ventures, Pace Ventures, UnternehmerTUM und Plug & Play in Virtonomy investiert.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Series-A-Finanzierungsrunde legen wir den Grundstein, um die Virtonomy-Plattform weiter international zu skalieren, die regulatorische Validierung zu intensivieren und neue Märkte zu erschließen. Die starke Unterstützung durch Companisto und Bayern Kapital bestätigt die Relevanz unserer datenbasierten virtuellen Patient*innen als verlässliche Alternative zu langwierigen Studien und Tierversuchen. Unsere Vision ist, dass jedes Medizinprodukt weltweit schneller, sicherer und effizienter auf den Markt kommt, unter Nutzung unserer digitalen Patientenzwillinge“, sagt Dr. Simon Sonntag, CEO und Gründer von Virtonomy.

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.