Aktuelle Events

OYESS Beauty: Naturkosmetik-Start-up schließt 3 Mio. Series-A ab

Das 2020 von Anna Breidt, Nadja King und Frank Hoffmann in Hamburg gegründete Naturkosmetikunternehmen OYESS Beauty GmbH hat erfolgreich seine Series A über 3 Mio. Euro abgeschlossen.

Die Vision von OYESS ist es, mit Herz, Vision und Idealismus innovative Produkte zu kreieren, die sowohl gut für den Konsumenten als auch klima- und umweltfreundlich sind. Dabei will das Start-up ein Maximum an Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Produktausstattung sowie der Produktion mit einem stylischen und modernen Design verbinden. Als eine der wenigen Marken lässt sie komplett klimaneutral produzieren, zudem realisieren die Produkte einen sehr hohen Recycling-Anteil (100% beim Papier, >75% beim Plastik). Das Unternehmen legt darüber hinaus großen Wert auf eine sehr hohe Qualität “Made in Germany” und achtet bewusst auf kurze Lieferketten.

Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich OYESS sehr gut entwickelt. Im Jahr 2022 konnte das Start-up nach eigenen Angaben über eine Million Produkte verkaufen. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Fast Moving Consumer Goods ist das Gründungsteam, bestehend aus Nadja King, Anna Breidt und Frank Hoffmann, bestens aufgestellt, OYESS erfolgreich am Markt zu etablieren. Schon jetzt ist die Marke in allen relevanten Drogerien Deutschlands, wie z.B. dm, Rossmann, Müller, etc. und einigen Ländern Europas und Asiens gelistet. Ausgezeichnet als jüngstes Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie „Design“ 2022 und dem Prix de Beauté Ungarn 2021, ist OYESS zudem für den German Brand Award 2023 nominiert.

Die Enabling Company, die Beteiligungsholding des BurdaVerlags, erwirbt Anteile an der OYESS Beauty GmbH. Zudem erweitern den Kreis der Gesellschafter Unternehmer und Start-Up Gründer Karl-Heinz Holland, Inhaber von Carlsquare Michael Moritz, Investment Banker und Partner bei Capstan Capital Aaron Sen, sowie Ingrid Gillrath.

Matthias Kohtes, Geschäftsführer The Enabling Company: „Wir freuen uns sehr, OYESS künftig im Wachstum und Markenaufbau unterstützen zu dürfen. Wir glauben fest an die Vision der Gründer und freuen uns auch persönlich über das Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit. Denn nachhaltige Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen sind für unsere Zielgruppen von großer Bedeutung. Der durchgeführte Mediatest in den Titeln des BurdaVerlags hat den großen Fit zu unseren Marken unter Beweis gestellt.“

Anna Breidt und Nadja King, Geschäftsführerinnen Oyess, sowie Frank Hoffmann, Prokurist: „Wir freuen uns sehr mit dem BurdaVerlag und unseren weiteren Business Angels solch starke Partner gefunden zu haben, die unsere Vision zu Nachhaltigkeit im Alltag teilen und mit uns zusammen OYESS weiterentwickeln werden. Gemeinsam werden wir die Marke auf ein neues Level heben.“

OYESS bietet aktuell sieben verschiedene Lippenpflegestifte an, die aus natürlichen Bio-Inhaltsstoffen bestehen. Daneben sind sie klimaneutral und tierversuchsfrei produziert, in Deutschland hergestellt und nutzen eine Verpackung aus recyceltem Kunststoff. In naher Zukunft soll die Produktpalette auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Münchner Scale-up EcoG erhält 16 Mio. € Series B

EcoG stellt u.a. Referenzdesigns und ein standardisiertes Betriebssystem für Ladeinfrastruktur zur Verfügung und bietet eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Hersteller von Schnellladesäulen.

Während die europäische Autoindustrie vor strukturellen Veränderungen steht, wächst der Ladeinfrastrukturmarkt global weiter zweistellig – zunehmend auch an Schnellladestandorten für Logistik, Industrie und Handel. In diesem Umfeld sichert sich EcoG, ein internationales Scale-Up für Ladeinfrastruktur mit Hauptsitz in München und Detroit, 16 Millionen Euro von europäischen Investoren.

Die Runde wird angeführt vom Münchner GET Fund, Extantia und Bayern Kapital, die in das starke globale Wachstumspotenzial elektrifizierter Logistik- und Nutzfahrzeugflotten investieren.

Mit dem frischen Kapital will EcoG seine Softwareplattform für Ladesäulenhersteller weiter skalieren mit Fokus auf den Ausbau der gewerblichen Schnellladeinfrastruktur. Damit setzt das Unternehmen zunehmend den Standard als Betriebssystem für Schnellladeinfrastruktur. Die Technologie ist bereits heute in Europa, Indien und den USA in breitem Einsatz.

Als global orientiertes Unternehmen plant EcoG am Standort Bayern einen Innovationshub aufzubauen, um die Integration neuer Ladetechnologien wie bidirektionales Laden in Flotten oder Megawatt-Charging für E-Lkw und Ladehubs unter Realbedingungen mit Hardware- und Logistikpartnern weiter zu erproben. Mit Partnern wie Rittal stellt EcoG hierfür Laderreferenzdesigns für die Integration zur Verfügung und integriert diese zur CO2 und Kostenoptimierung mit Partnern in Geschäftsprozesse. Für den praxisnahen Aufbau der Hubs führen die Münchner aktuell Gespräche mit Depotbetreibern, Logistikern und sind offen für weitere Gespräche.

Jörg Heuer, CEO und Mitgründer von EcoG: „Die Anfangsjahre der E-Mobilität sind nun erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen Professionalisierung und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von elektrischen Lkws in der Stadtlogistik. Das ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern zunehmend eine echte Geschäftsgrundlage.”

Johannes Hund, CTO und Mitgründer von EcoG kommentiert: „Konzerne wie Amazon zählen bereits heute zu den größten Betreibern von Ladeinfrastruktur weltweit und unsere Ladeplattform kann Firmen wie diese zukünftig noch besser unterstützen.“

NutriUnited - ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen

NutriUnited ist eine 2024 von Josef Brunner gegründete Unternehmensgruppe, die handwerklich geprägte Lebensmittelunternehmen aufbaut, verbindet und weiterentwickelt.

Mit dem frischen Kapital will NutriUnited seine Buy-and-Build-Strategie im Lebensmittelbereich weiter konsequent umsetzen. Bereits heute gehören Grasmehr und Morawitzky zur Gruppe, die gemeinsam über 140 Mitarbeitende beschäftigen.

„Wir wollen ein Zuhause für familiengeführte Lebensmittelunternehmen schaffen“, sagt Josef Brunner, Gründer und Geschäftsführer von NutriUnited. „Wir stehen für echtes Unternehmertum, Liebe zum Handwerk und ehrliche Produkte und sehen uns als Anti-Konzern. Selbst wenn wir wachsen, wollen wir klein, agil und nah an unseren Kunden bleiben. Als Sohn eines Bäckers ist es für mich ein ganz persönlicher Antrieb, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und mich mit NutriUnited der wichtigsten Mission meines Lebens zu widmen: Mit NutriUnited die Zukunft des mittelständischen Lebensmittelhandwerks zu sichern.”

Mit dem eingeworbenen Kapital finanziert NutriUnited weiteres Wachstum, um neue Unternehmen zu integrieren und die gemeinsame Mission weiterzuentwickeln. Das Ziel ist dabei klar definiert: familiengeführte Betriebe zu stärken, Nachfolgelösungen zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit handwerklich geprägter Lebensmittelhersteller langfristig zu sichern. „Das ist aus unserer Sicht nicht nur für die Food Branche relevant, sondern hat auch eine enorme volkswirtschaftliche Relevanz, da viele Unternehmen ohne eine Nachfolgeregelung keine Zukunft haben werden“, sagt Josef Brunner.

Die Investor*innen bringen geballtes unternehmerisches Know-how mit und begleiten das Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch und operativ – über alle unternehmerischen Bereiche hinweg.

Arnd Hungerberg (ServiceNow): „Ich habe in NutriUnited investiert, weil ich an nachhaltige Lebensmittelinnovationen glaube, die Tradition und Zukunft verbinden und echten Mehrwert für Menschen und Unternehmen schaffen.“

Finn Wentzler (Atlantis Ventures): „Hinter jedem starken Unternehmen stehen außergewöhnliche Menschen. Josef und sein Team sind erfahren, visionär, umsetzungsstark und gleichzeitig bodenständig. Ich freue mich über diesen Meilenstein.“

Leon Mann (Direkt Gruppe): „Der Beitrag, den NutriUnited für die Lebensmittelbranche leistet, ist wichtiger denn je – nicht nur im Sinne von qualitativen Produkten, sondern auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU.“

Timo Seggelmann: „Ich freue mich sehr, Teil der NutriUnited-Reise zu sein. Die Klarheit, mit der Josef Brunner und sein Team dieses Unternehmen strategisch aufbauen – kombiniert mit echter operativer Exzellenz und Unternehmergeist – ist beeindruckend.“

„Ich bin stolz auf unseren besonderen Gesellschafterkreis. Die erfahrenen Investoren stehen für echten Unternehmergeist und unterstützen NutriUnited aktiv mit Rat und Tat, persönlicher Erfahrung und persönlichen Netzwerken“, so Brunner weiter. „Gemeinsam wollen wir beweisen, dass Wachstum, Handwerk und Qualität kein Widerspruch sind und kleine Familienunternehmen eine echte Alternative für den Lebensmittelhandel sein können.“

Gründer*in der Woche: experial – KI-Zwillinge auf Knopfdruck

Klassische Marktforschung ist zeit- und kostenintensiv, bringt aber oft nur unzuverlässige Resultate. Die experial-Gründer wollen das grundlegend ändern.

Wer schon einmal an einer Marktforschungsumfrage teilgenommen hat, weiß: Das ist eine zähe Angelegenheit. Man klickt sich durch Fragebögen, nimmt an Diskussionsrunden teil und erhält zum Schluss (bestenfalls) eine magere Entlohnung.

Für Unternehmen, die solche Befragungen durchführen, besteht genau darin ein Problem: „Es ist schwer, an die gewünschten Zielgruppen heranzukommen, weil keiner mitmachen will“, sagt Tobias Klinke, Co-Gründer des Start-ups experial. „Und wenn doch, dann sind es die falschen.“

Klassische Marktforschung ist ineffektiv

Der promovierte Konsumforscher weiß, wovon er spricht. Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er sich jahrelang mit Marktforschungsmethoden beschäftigt und selbst unter der unzureichenden Datenlage aus Zielgruppenbefragungen gelitten. „Man darf sich nichts vormachen: Da sitzen Leute, die Geld verdienen wollen und den Fragebogen so schnell wie möglich abhaken. Relevante Daten lassen sich so nur schwer erheben.“ Denn ob die Antworten tatsächlich das Konsumverhalten widerspiegeln oder die Befragten einfach nur schnell fertig werden oder sich ins rechte Licht rücken wollen, ist kaum auszumachen.

Hinzu kommt: Für die Auftraggebenden sind solche Marktforschungen extrem aufwändig, teuer und langwierig – vom Erstellen des Fragenkatalogs über das Organisieren der Befragung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.

Genau hier setzt experial an: Es möchte Unternehmen besser, schneller und günstiger wissen lassen, was bestimmte Kund*innenprofile zu konkreten Fragestellungen denken, zum Beispiel über ein neues Produktfeature. „Jeder Produkt- oder Marketingmanager hat täglich Entscheidungen zu treffen, für die authentisches Kundenfeedback absolut relevant ist“, so Klinke. Dafür stellt experial in einem klassischen Software-as-a-Service-Modell sogenannte Digital Twins zur Verfügung – digitale Simulationen realtypischer Personen aus der gewünschten Zielgruppe.

Über eine Chat-Funktion können diese digitalen Zwillinge nach Belieben befragt oder interviewt werden. Neben der Darstellung der Umfrageergebnisse in Diagrammen, Tabellen oder Kurztexten ermöglicht das Tool, mit Kund*innenprofilen in Echtzeit zu interagieren, Nachfragen zu stellen, zu diskutieren.

Zielgruppe abbilden statt Persona erfinden

Das Besondere: Statt klassische Personas abzubilden – also ein stereotypisches Bedürfnisbündel einer fiktiven Persönlichkeit –, simuliert experial zum Beispiel 1000 Personen eines bestimmten Adressat*innenkreises, die dann an einer Befragung teilnehmen. So wird eine spezifische Gruppe in ihrer ganzen Meinungsvielfalt abgebildet. „Es geht nicht darum, eine idealtypische Kunstfigur, sondern eben 1000 konkrete Personen zu simulieren. So können wir die ganze Bandbreite an Meinungen innerhalb einer Zielgruppe abbilden“, erläutert Klinke.

Von der Forschung zur Geschäftsidee

Am Anfang stand ein konkretes Problem für die eigene Arbeit. Alle drei Gründer haben ihre Wurzeln in der Forschung. Tobias Klinke und Nader Fadl haben gemeinsam studiert, für Klausuren gebüffelt und später beide promoviert – Klinke in Consumer Research, Fadl in Gamification. Drei Jahre arbeiteten sie bereits zusammen, bevor 2022 die Idee für das gemeinsame Start-up entstand. Als die technische Umsetzung immer komplexer wurde, kam Nils Rethmeier – er hat in Machine Learning promoviert – als dritter Gründer hinzu.

Während sich die drei als Wissenschaftler noch mit der geringen Datenqualität klassischer Marktforschung herumschlugen, wuchsen zeitgleich die Anwendungspotenziale künstlicher Intelligenz (KI). Immer mehr beschäftigte sie die Frage, ob nicht beides kombinierbar wäre. Erste Lösungen suchten Klinke und Fadl zunächst, indem sie große Sprachmodelle (LLMs) mit demografischen Standarddaten aus der Marktforschung fütterten – mit ernüchterndem Ergebnis. „ChatGPT allein eignete sich kaum. Um Zielgruppen in ihrer Vielschichtigkeit zu simulieren, müssen wir viel mehr wissen als Alter, Beruf und Postleitzahl“, so Klinke. So lernten sie, welche Daten für eine realitätsnahe Simulation hilfreich sind und welche nicht. „Relevante Inputs sind eher Persönlichkeitsmerkmale, Werte, Lebensgeschichten. Echte Daten von echten Personen“, so Klinke weiter. Durch den Abgleich mit bestehenden Daten konnten die synthetischen KI-Modelle sukzessive verbessert werden. Die Verwendung von AI Agent Memory brachte dann den ersten Durchbruch: eine Übereinstimmung von 85 Prozent.

Seitdem geht der technologische Fortschritt rasant voran. Heute laufen bei experial verschiedene LLMs im Hintergrund. Das LLM-Ensembling hat den Vorteil, dass je nach Fragestellung die geeignetsten Modelle zum Einsatz kommen, etwa mit oder ohne Reasoning. „Die rationale Begründbarkeit von Antworten ist für unsere Simulationen nicht immer relevant. Menschen entscheiden oft aus dem Bauch heraus“, fügt Fadl hinzu.

Von Wissenschaftlern zu Unternehmern

Klinke und Fadl wussten: Sie sind an etwas dran. Verlässlich simulierte Datensätze würden nicht nur ihrer Forschung zugutekommen, sondern auch vielen Unternehmen. Die zündende (Geschäfts-)Idee kam mitten im Arbeitsalltag. Nach ihrer Zeit an der Uni arbeiteten die beiden in einer Digitalagentur und begleiteten erste Online-Marktforschungsprojekte für größere Kund*innen. Dabei erlebten sie hautnah, wie klassische Marktforschung in der Praxis funktioniert: Ein Marketing- oder Innovationsmanager formuliert eine Fragestellung, schickt sie per E-Mail an die interne Insights-Abteilung und wartet.

Wochen später, oft nach externem Agenturbriefing und einem fünfstelligen Budget, kommen die Ergebnisse zurück – viel zu spät und viel zu teuer für den heutigen Innovationsdruck. „Das war für uns der Moment, an dem wir dachten: Das muss doch anders gehen“, erinnert sich Klinke. Genau zu dieser Zeit erschien ChatGPT. Die Idee war plötzlich greifbar: Warum nicht Zielgruppen simulieren, in Echtzeit, mit KI? Damit war der Grundstein für das Start-up gelegt.

Danach ging es schneller als gedacht. Mit dem steigenden technischen Anspruch war das Projekt nicht mehr eigenständig finanzierbar. „Als wir die ersten Machine-Learning-Researcher brauchten, war klar: Wir müssen Kapital aufnehmen“, so Fadl. Ein Professor, mit dem die Gründer bereits inhaltlich zusammengearbeitet hatten, stieg als erster Business Angel ein. „Durch die persönliche inhaltliche Verbindung zum Thema hat das einfach sehr gut gepasst“, erinnert sich Klinke. „Noch heute treffen wir uns alle vier Monate, um viele Fragestellungen miteinander zu diskutieren.“ Es folgten zwei weitere Angel Investoren und ein halbes Jahr später zwei Venture-Capital-Unternehmen.

Die nächste Generation Digital Twins im Visier

Heute arbeitet das Start-up mit zehn Mitarbeitenden und betreut Teams von Unternehmen wie Fressnapf, Ergo und der Versicherungskammer Bayern. „Der Marktforschungsmarkt ist gigantisch“, so Fadl. „Global liegt der Umsatz bei zirka 150 Milliarden US-Dollar, wovon gut ein Drittel in den USA anfällt. Wir wollen uns in Zukunft verstärkt auf den amerikanischen Raum konzentrieren.“

Die Ziele sind ambitioniert, aber alles andere als unrealistisch. Das Geschäftsmodell von experial hat das Potenzial, die Branche zu verändern. „Studien zeigen eindeutig: Je kundenorientierter Unternehmen handeln, desto profitabler werden sie. Wir wollen Kundenfeedback in die tägliche Arbeit von Entscheider*innen integrieren. Mit klassischer Marktforschung ist das nicht möglich“, so Klinke.

Und noch einen Vorteil sehen die Gründer in ihrem Modell: Bisherige Versuche, neue Technologien für die Branche zu nutzen, zielten darauf ab, die Marktforscher*innen zu ersetzen. Experial denkt anders: Nicht die Forschenden sollen ersetzt werden, sondern die Befragten, die ohnehin keine Lust darauf haben.

Künftig wird es zudem entscheidend sein, mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dementsprechend will experial die eigenen Digital Twins weiterentwickeln. Die neue Generation soll „sehen“ und „hören“ können, um etwa Websitedesigns und Videos zu bewerten – ein weiterer Schritt mit immensem Potenzial. Ende des Jahres startet dafür eine weitere Finanzierungsrunde. Man darf also gespannt sein, wo die unternehmerische Reise von Tobias Klinke, Nader Fadl und Nils Rethmeier noch hinführen wird.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Public Value Award for Start-ups – die Preisträger*innen des Jahres 2025

Der Public Value Award zeichnet Start-ups aus, die mit ihrer Geschäftsidee einen Nutzen für die Gesellschaft stiften und damit einen messbaren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Das sind die Preisträger*innen des Jahres 2025.

Der Public Value Award for Start-ups ist heute mehr denn je ein Ort der Zuversicht und Ermutigung. Was einst als Nischenformat begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer bedeutenden Bühne für die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft entwickelt. Der Award ist zum Schaufenster großer Transformationsprozesse geworden. Prozesse, die oft in einer Garage oder einem kleinen Labor beginnen und von dort aus unsere Gesellschaft prägen. So auch in diesem Jahr. Mit diesen Worten wurde das Finale des Public Value Award for Start-ups 2025 eröffnet. Ein Abend, dessen Wirkung weit über die Bühne hinausreicht.

Sieben Gemeinwohlunternehmer*innen traten an, um zu zeigen, wie sie Gesellschaft machen. Ob Lösungen für eine Pflege, die Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt, kreislauffähige Alternativen, die das Bauen revolutionieren, KI, die Lebensmittelverschwendung massiv reduziert, oder digitale Angebote, die Barrieren abbauen und neue Chancen eröffnen: Jede dieser Präsentationen machte sichtbar, was möglich wird, wenn Unternehmertum Verantwortung übernimmt. Der Abend hat nicht nur Gewinner*innen hervorgebracht, sondern ein Signal: Start-ups, die Public Value ernst nehmen, beschleunigen Innovation und gestalten aktiv eine lebenswertere Gesellschaft.

Das sind die Preisträger*innen des Public Value Award for Start-ups 2025

1. PREIS

TRIQBRIQ entwickelt ein Holzbausystem aus regionalem Schwach- und Schadholz, das durch ein robotergestütztes Verfahren zu einem kreislauffähigen Baustoff wird, der langfristig CO₂ speichert. Die modulare Bauweise ohne künstliche Verbindungsstoffe stärkt lokale Wertschöpfungsketten und schafft gesunde, schadstofffreie Gebäude. Kurze Transportwege und Wiederverwertbarkeit ermöglichen klimafreundliches und kosteneffizientes Bauen.

2. PREIS

Perspective Care nutzt kontaktfreie Sensorik, um Sturzrisiken, Wundliegen und Vitaldaten frühzeitig zu erkennen und Pflegekräfte automatisch zu informieren. Das macht Pflege sicherer, entlastet Fachkräfte und stärkt die Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen. Durch den präventiven Ansatz können ältere Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung leben.

3. PREIS & Publikumspreis

Coobi schließt eine zentrale Lücke in der Suchtnachsorge, indem ihr medizinisch zertifiziertes Produkt anonymisierte Wearable-Daten nutzt, um Rückfallrisiken früh zu erkennen und Betroffene sofort zu unterstützen. Therapeut*innen erhalten zugleich bessere Informationen für eine gezieltere Begleitung. Der digitale, stigmafreie Zugang stärkt die Selbstbestimmung und fördert langfristige Stabilität.

Besondere Annerkennung

Auch in diesem Jahr würdigte die Jury zwei Start-ups mit einer besonderen Anerkennung, die sich in besonderem Maße für gesellschaftliche Verantwortung einsetzen

Brighter AI ermöglicht den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Bilddaten, indem Gesichter und Kfz-Kennzeichen zuverlässig anonymisiert werden. Unternehmen können dadurch KI-Anwendungen entwickeln, ohne die Privatsphäre von Menschen zu gefährden. So stärkt das Start-up Datenschutz, Sicherheit und gesellschaftliches Vertrauen in moderne Technologien.

Unser Schopp sichert die Nahversorgung in ländlichen Regionen durch einen rund um die Uhr geöffneten Selbstbedienungs-Dorfladen. Er verbessert die Lebensmittelversorgung für weniger mobile Menschen und schafft zugleich einen sozialen Treffpunkt im Ort. Damit trägt das Start-up zur Lebensqualität und zum Zusammenhalt in der Gemeinde bei.

voize erhält 50 Mio. US-Dollar Series A für KI-Assistenz für die Pflege

2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler in Berlin gegründet, entwickelt voice die führende sprachbasierte KI-Assistenz für die Pflege.

Der globale Fachkräftemangel in der Pflege hat einen historischen Höhepunkt erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert bis 2030 ein Defizit von 4,5 Millionen Pflegekräften – getrieben durch steigende Arbeitsbelastung und eine alternde Gesellschaft mit wachsendem Pflegebedarf.

In Europa fehlen derzeit rund 1,2 Mio. Pflegefachkräfte, in den USA sind es jährlich etwa 450.000 Pflegekräfte zu wenig. Hinzu kommt, dass Pflegekräfte bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für administrative Aufgaben aufwenden. Das verursacht allein in Europa und den USA Arbeitskosten von rund 246 Mrd. US-Dollar, mit gravierenden Folgen: Überlastung, hohe Fluktuation und weniger Zeit für die direkte Betreuung.

Digitale Gesundheitslösungen richten sich meist an Ärzt*innen, während Pflegekräfte oft außen vor bleiben. Dabei ist ihre Dokumentationsbelastung oft noch höher. Sie erfassen dutzende Beobachtungen pro Schicht und tragen maßgeblich die Verantwortung zur guten Betreuung der Pflegebedürftigen.

Noch immer werden viele Notizen hastig auf Zetteln oder dem Handrücken festgehalten und später am PC ins System übertragen, ein Aufwand, der Zeit kostet und stresst.

Voize ändert das: Die KI versteht gesprochene Inhalte, strukturiert sie automatisch und erstellt die passenden Dokumentationseinträge – von Vitalwerten über Berichte bis hin zu Trinkprotokollen und Pflegemaßnahmen.

Aus persönlicher Erfahrung zur praxisnahen Innovation

Gegründet 2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler, entstand voize aus einer persönlichen Erfahrung, die vielen vertraut ist: Als ihr Großvater in ein Pflegeheim kam, sahen sie, wie wenig Zeit Pflegekräfte für echte Zuwendung blieb, weil Bürokratie den Alltag bestimmte.

Voize wurde über zehntausende Stunden hinweg direkt im Pflegealltag und in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften entwickelt, um eine Lösung zu schaffen, die sich an die Realität der Pflege anpasst – nicht umgekehrt. Mit der App können Pflegekräfte Beobachtungen am Smartphone einsprechen. Die KI versteht das Gesprochene, verarbeitet es automatisch und erstellt strukturierte Einträge in Echtzeit. Über eine Schnittstelle werden diese direkt in bestehende Dokumentationsysteme übertragen. Das Ergebnis: Zeitersparnis, bessere Dokumentationsqualität und entlastete Pflegekräfte.

KI, die Pflege versteht – jederzeit

Voize setzt auf eine eigens entwickelte, domänenspezifische KI, die unabhängig von generischen Large Language Models ist. Die KI erkennt medizinische Fachsprache, versteht Dialekte und hilft auch Nicht-Muttersprachler*innen Sprachbarrieren zu überbrücken, indem sie Gesprochenes in Echtzeit korrekt verarbeitet.

Anders als die meisten KI-Systeme funktioniert voize auch offline – ohne permanente Internetverbindung. Das sorgt für hohe Datensicherheit und zuverlässige Unterstützung, selbst bei instabiler Netzabdeckung – ein Novum in der Sprach-KI.

30 Prozent Zeitersparnis bei der Dokumentation

Über 1.100 Pflegeeinrichtungen in Deutschland und Österreich nutzen voize bereits heute. Mehr als 75.000 Pflegekräfte nutzen die KI und sparen damit, rund 30 Prozent Zeit bei der Dokumentation. Dies wurde jüngst durch eine Studie mit der Charite belegt.

„Pflegekräfte haben ihren Beruf gewählt, um für Menschen da zu sein – nicht, um Stunden mit Dokumentation zu verbringen. Unsere KI entlastet sie spürbar im Alltag und übernimmt das, was sonst wertvolle Zeit kostet.” sagt Fabio Schmidberger, Mitgründer und CEO von voize, “KI soll Menschen in der Pflege nicht ersetzen, sondern ihnen Zeit zurückgeben – Zeit für Menschlichkeit. Genau das sehen wir jeden Tag: mehr Nähe, mehr Freude, mehr Sinn in der Pflege. Mit der Unterstützung von Balderton Capital und unseren Investo*:innen bauen wir auf unserem starken Fundament in Deutschland auf. Wir investieren in die Weiterentwicklung unserer KI und wachsen nach Europa und in die USA – mit einem klaren Ziel: Pflegekräfte von Bürokratie zu befreien.”

Dryft: Dt. Gründerinnen sichern sich 5 Mio. US-Dollar für ihre KI-Plattform

Dryft, von den Deutschen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger in den USA gegründet, ist neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen – ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar, angeführt von General Catalyst, geben die beiden deutschen Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger heute den offiziellen Start von “Dryft” bekannt. Dryft ist eine neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen - ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Der innovative Ansatz von Dryft kombiniert kontextbewusste KI-Agenten mit präziser mathematischer Optimierung. Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, die bislang viel manuelle Abstimmung und Erfahrung erforderten. Damit richtet das Unternehmen seinen Fokus auf eine Softwarekategorie, die seit den 1970er-Jahren nur wenig Innovation und Weiterentwicklung erfahren hat.

Die Markteinführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Anhaltende Volatilität ausgelöst durch die COVID-Pandemie und geopolitische Unsicherheiten setzt eine Branche unter Druck, die laut Weltbank rund 16 % (in Prozent des BIP) der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Ergebnis sind steigende Kosten, längere Lieferzeiten und erhebliche Ineffizienzen.

„Anstatt Fortschritte zu machen, bewegen wir uns rückwärts. Lieferzeiten haben sich von Wochen auf Monate oder sogar Jahre verlängert und die Volatilität wird weiter zunehmen. Wir müssen schneller reagieren, ob beim Aufbau von Kapazitäten für eine neue Impfstoffproduktion oder beim Hochfahren von Verteidigungsprojekten“, erklärt Dryft-Mitgründerin und CEO Anna-Julia Storch.

Die beiden an der Stanford University ausgebildeten Ingenieurinnen wollen die globale Lieferkette beschleunigen, indem sie eine neue Softwarekategorie schaffen, die zentrale Funktionen klassischer ERP-Systeme erweitert und perspektivisch ersetzt: Enterprise Resource Automation. „Unsere Arbeit ist erst dann getan, wenn unsere Nutzer*innen nicht mehr mit klassischen ERP-Systemen interagieren müssen“, sagt Storch. „Mit Dryft’s Agentic Operating System rücken ERP-Systeme zunehmend in den Hintergrund und dienen künftig vor allem als Datenbasis. Unser Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, sodass Fachkräfte zu Managern und Manager zu Strategen werden können. "Indem wir tausende Entscheidungen entlang des gesamten Fertigungszyklus vereinfachen, modernisieren wir eine Softwarekategorie mit einem Marktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar.”

Intelligente Entscheidungsfindung in Echtzeit

Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Systemen, die primär als Planungswerkzeuge dienen, trifft die Plattform von Dryft in Echtzeit Entscheidungen über sämtliche Fertigungsprozesse. Dies reicht von der Bestimmung optimaler Bestellmengen bis hin zur automatischen Koordination mit Zulieferern, um pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Das System erfasst die Komplexität und das Erfahrungswissen von Produktionsunternehmen und trifft zugleich ökonomisch optimale Entscheidungen. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es dem System, die zahllosen Störungen und Unwägbarkeiten der Fertigung, von verspäteten Lieferanten bis zu plötzlichen Änderungen im Produktionsplan, zu bewältigen, ohne dass ganze Planungsteams manuell eingreifen müssen. Dryft agiert an der Spitze des technologisch Machbaren und nutzt die neueste KI-Forschung, um eine neue Art der Lieferketten- und Produktionsplanung zu ermöglichen. Dryft’s Agentic Operating System löst damit das, was CEO Anna-Julia Storch als die zentrale Herausforderung der modernen Fertigung bezeichnet.

„Dryft handelt eigenständig, statt seinen Anwendern zusätzliche Arbeit zu verschaffen. Entscheidend dafür ist unser Fokus auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten unserer Nutzer haben bislang nie hochwertige digitale Produktgestaltung erlebt – sie kennen nur Excel-Tabellen, E-Mails und ein ERP-System. Wenn sie Dryft sehen, sind viele erstaunt, wie mühelos Entscheidungsfindung sein kann, wenn ein System konsequent auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichtet ist“, erklärt Storch.

Für die reale Welt gebaut

Die Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger lernten sich an der Stanford University kennen und bringen beide Karrieren in der Fertigungsindustrie mit. Storch, ehemalige internationale Skirennläuferin, arbeitete bereits vor ihrem Abschluss in Data Science mit einigen der größten Automobilzulieferer, um deren Mitarbeitenden in der Anwendung neuer Technologien zu schulen. Freisinger entwickelte die Entscheidungs- und Sicherheitssysteme für den Porsche Taycan und leitete Europas größte Studierendeninitiative im Bereich künstliche Intelligenz.

Beide teilen, wie Storch es beschreibt, eine „Leidenschaft für Geschwindigkeit und die physische Welt: Autos, Flugzeuge, Maschinen, Roboter“. Mit Dryft wollen sie ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Agilität in Form einer revolutionären Software für die Fertigungsindustrie unter Beweis zu stellen.

Das Dryft-Team besteht aus Spezialisten in KI und Industrie, darunter Ingenieur:innen von Spitzenuniversitäten wie Stanford, Berkeley und MIT sowie ehemaligen Mitarbeitern von Unternehmen wie NASA, Nvidia, Siemens und Amazon.

„Dryfts Mission ist es, die physische Welt zu beschleunigen“, sagt Leonie Freisinger, CTO von Dryft. „Wir haben gesehen, wie die jüngsten Fortschritte in der Software die Welt verändert haben und wir sind überzeugt, dass ein ähnlicher Wandel nun im Hardware-Bereich bevorsteht. Dryft steht an der Spitze dieser Entwicklung, indem wir Fertigungsprozesse massiv beschleunigen. Dies ist der entscheidende Hebel, um in der physischen Welt schneller zu bauen und zu iterieren.“

Den Wandel zur Enterprise Resource Automation schaffen

Die Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar soll den Aufbau der Dryft Plattform beschleunigen und den Übergang von klassischen ERP-Systemen hin zu Enterprise Resource Automation vorantreiben. Angeführt wurde die Runde von General Catalyst, mit Beteiligung von Neo, Sandberg Bernthal Venture Partners (mitgegründet von Sheryl Sandberg) sowie namhaften Angel-Investoren wie Jeff Wilke (ehemaliger CEO des weltweiten Endkundengeschäfts von Amazon), Qasar Younis (ehemaliger COO von Y Combinator und heutiger CEO von Applied Intuition), Claire Hughes Johnson (ehemalige COO von Stripe) und Dr. Markus Flik (ehemaliger CEO der Industrieunternehmen Behr, Homag und Chiron).

Die Finanzierungsrunde soll die Einstellung weiterer Ingenieur*innen beschleunigen und den Ausbau von Dryfts agentischem Entscheidungs-Engine vorantreiben, um der – laut den Gründerinnen – außergewöhnlich hohen Kund*innennachfrage gerecht zu werden.

Start-up H2 Power ’n’ Heat sichert sich Millionen-Finanzierung

Das 2021 von Herbert Clemens, Christoph Fiala und Volker Fortsch gegründete Potsdamer Start-up will mit seiner patentierten Brennstoffzellentechnologie Dieselgeneratoren überflüssig machen – sauber, leise und netzunabhängig.

H2 Power ‘n’ Heat liefert tragbare Brennstoffzellensysteme mit einer Leistung von 2 bis 7,2 kW. Sie versorgen Baustellen, Werkzeuge, Mobilfunkmasten oder Campinganlagen mit Strom ohne Abgase, Lärm oder Gefahrstoffe. Die speziell entwickelte Kartusche lässt sich ohne Werkzeug wechseln, ist langlebig und transportierbar ohne Gefahrgutklassifizierung. Damit bietet H2 Power n Heat eine skalierbare Lösung für mobile Energieversorgung in Industrie, Freizeit und Defense. Mit dem 5-kW-Modul im 19-Zoll-Format bietet H2 Power ’n’ Heat zusätzlich eine skalierbare Plattform, die sich zu Systemen mit bis zu 100 kW kombinieren lässt – flexibel einsetzbar für mobile wie stationäre Anwendungen.

Marktstart mit starken Partnern

Partner wie H2 Core Systems und Ostermeier Hydrogen Solutions setzen bereits auf die Technologie. Weitere OEMs befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen und planen Pilotprojekte. Mit der neuen Finanzierung soll die Produktion gemeinsam mit einem der größten Automobilzulieferer hochskaliert und der Markteintritt beschleunigt werden.

Erfahrenes Gründerteam mit klarer Vision

Die Gründer Christoph Fiala, Volker Förtsch und Herbert Clemens verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Wasserstoff- und Automobiltechnik. Ihr Ziel: Dieselgeneratoren weltweit durch saubere, wartungsarme Brennstoffzellensysteme ersetzen und damit die mobile Energiewende beschleunigen. „Wir entwickeln Systeme, die heute schon zeigen, wie effizient und robust Wasserstofftechnologie im stationären und mobilen Einsatz funktioniert. Damit bauen wir die Brücke zwischen Ingenieurskunst und Klimaschutz und dies mit einer Technologie, die sofort Wirkung entfaltet”, sagt CEO Christoph Fiala.

SaaS-Start-up CERPRO sichert sich rund 2 Mio. € Pre-Seed-Finanzierung

CERPRO, ein KI-basiertes SaaS-Start-up für industrielle Qualitätssicherung, automatisiert die Erstellung von Prüfplänen aus technischen Zeichnungen und vernetzt Qualitätsdaten entlang der Lieferkette.

CERPRO, 2023 von Frederik Frei, Sascha Müller und Henrik Pitz in Berlin gegründet, hat in einer Pre-Seed-Runde rund 2 Mio. € eingesammelt. Lead-Investor ist seed + speed Ventures, mit D11Z als Co-Lead sowie Beteiligungen von EIT Manufacturing und Techstars. Das frische Kapital soll in Produktentwicklung, Vertrieb und die Expansion in weitere europäische Märkte fließen.

Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit als Wettbewerbsvorteil

Heute sind Konstruktion, Qualitätssicherung und Produktion in vielen Betrieben noch voneinander getrennt. Die Folge: Kunden von CERPRO berichten über Rückstände von mehreren Monaten in der Qualitätssicherung und im Wareneingang, weil Dokumentationen manuell mit Papier und Excel erstellt und geprüft werden müssen. Gleichzeitig entstehen bis zu 30% der Fertigungsprobleme nicht durch die Produktion selbst, sondern durch unzureichend erstellte Konstruktionszeichnungen.

QualiSpec, das erste Produkt von CERPRO, erkennt, interpretiert und strukturiert Merkmale aus technischen Zeichnungen automatisch, sodass Prüfpläne in einem Bruchteil der Zeit digital erstellt werden können. Seit dem Launch im Dezember 2024 nutzen – so die eigenen Angaben des Start-ups – über 100 Mittelständler (u.a. Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau) die Lösung und beschleunigen ihre Qualitätsprozesse um mehr als 80% bei deutlich sinkender Fehlerquote. Die Implementierung dauert dafür nur wenige Tage.

„Kaum ein Bereich in der Industrie ist so daten- und dokumentationsgetrieben wie Qualitätssicherung. Genau deshalb ist sie prädestiniert für den Einsatz von KI. Gemeinsam mit unseren neuen Partnern wollen wir unsere Technologie jetzt in die Breite bringen und zum verbindenden Qualitätsstandard zwischen OEMs und Zulieferern machen“, so Frederik Frei, CEO und Co-Founder von CERPRO.

EY Academy Award 2025: Das sind die Finalisten

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy geht auf die Zielgerade. Auch diesmal wird beim großen Finale am 13. November im TechQuartier Frankfurt ein Start-up von einer Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet. Das ausgezeichnete Start-up erhält neben einem Preisgeld auch ein kostenfreies Beratungskontingent.

Diese Start-up sind für den finalen Pitch Contest beim Closing der EY Startup Academy am 13. November 2025 in Frankfurt nominiert:

Zu jedem Start-up findet ihr hier ein kurzes Vorstellungs-Video

CeraSleeve

CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.

Confora Labs

Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen. Unternehmen arbeiten mit Confora Labs, weil das Start-up Technologie, Regulierung und KI-Ethik nicht nur verstehet, sondern optimal verbindet – und KI-Governance von einer regulatorischen Pflicht in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandelt.

DataNXT

DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A-Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.

Herita Technologies

Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.

Mentcape

Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über 5 Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient:innen und Therapeut:innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeuten mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.

RagStore AI

RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter:innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. Ragstores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzerkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem erfahrenen Team mit über 25 Jahren an Erfahrung in den Branchen KI, Consulting und Venture Scaling, ist RagStore bereits bei Kund:innen im Einsatz und bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor. Ragstone ist auf der Mission, KI-Antworten so zuverlässig wie die menschliche Expertise zu machen.

RedGet.io

RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten — und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

R&B Brückenassistant

R&B Brückenassistant ist ein in Heilbronn, Baden-Württemberg, ansässiges AI-Fintech-Startup, das CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement unterstützt. Die Webanwendung von R&B Brückenassistant automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründerteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.

Talents2Germany

Die Talents2Germany GmbH ist ein in Frankfurt ansässiges HR-Tech-Unternehmen, welches den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen möchte, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieure mit Startups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieuren kombinieren die Kernprodukte — die 9-monatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen — strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgeber zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgeber zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.

Zubs

Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kundenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kundenbindung, mit der E-Commerce-Händler durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kundenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler auf das konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist: ihr eigentliches Produkt.

3BrainAI

3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand in der DACH-Region sowie Mittel- und Osteuropa. 3BrainAIverwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten – und veröffentlichen sie sicher aufallen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung (Attribute, Einheiten, kanalspezifische Enums), Bestseller & Merchandising (Top-Produkte, Varianten, Bundles, Lokalisierung DE/PL/CZ/SK) sowie Virtuelle Lager & Buy-Box (Forecasting, Nachbestellpunkte, Preis-Leitplanken). 3BrainAI betreibt die Lösung lokal in EU-Rechenzentren, herstellerneutral und auditierbar. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.

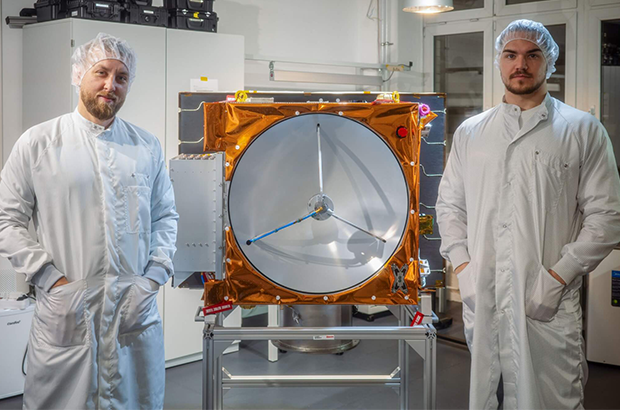

Reflex Aerospace sichert 50 Mio. Euro Rekord-Serie-A-Finanzierung zur Stärkung Europas Raumfahrt

Reflex Aerospace, das 2021 gegründete deutsche New-Space-Scale-up, das sich auf Hochleistungs-Satellitenplattformen spezialisiert hat, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde bekannt – der bislang größten in der europäischen New-Space-Branche.

Im Raumfahrtsektor stellt die schnelle, flexible und kostengünstige Entwicklung und Herstellung von Satelliten für Anwendungen wie Kommunikation, Erdbeobachtung und Datenanalyse nach wie vor eine signifikante Herausforderung dar. Insbesondere für spezialisierte oder schnell wechselnde Anwendungsszenarien oder in größeren Konstellationen benötigen viele Hersteller oftmals mehrere Jahre Entwicklungszeit für die entsprechenden Satelliten. Gleichzeitig stehen europäische Hersteller vor der Herausforderung, mit der Dynamik und Innovationsgeschwindigkeit internationaler Anbieter Schritt halten zu müssen, um technologische Abhängigkeiten zu verringern und auf neue Marktanforderungen reagieren zu können.

Reflex Aerospace hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen zu lösen. Das 2021 gegründete New-Space-Scale-up hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von leistungsfähigen Satelliten-Plattformen – sogenannte „Satellite Buses“ – spezialisiert, die spezifisch auf die Nutzlast und die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Satellitenplattformen von Reflex Aerospace sind besonders leistungsfähig und verfügen über hohe Datenverarbeitungskapazitäten, hohe Speichermengen sowie Optionen für optische Datenlinks und andere Kommunikationskanäle.

Für die Herstellung nutzt Reflex Aerospace seine „Praetora“-Plattform, mit der neue Satellitentypen deutlich schneller entwickelt und in Betrieb genommen werden können sowie moderne Fertigungsmethoden wie generatives Design, additive Fertigung und Software-definierte Architekturen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine sogenannte „Micro Factory“ in München, die eine flexiblere Herstellung mit kürzeren Durchlaufzeiten als herkömmliche Produktionsstätten für Satelliten ermöglicht.

Die 50-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, angeführt von Human Element und unter starker Beteiligung von Alpine Space Ventures, Bayern Kapital, HTGF, Renovatio Financial Investments, sowie weiteren deutschen und europäischen Investoren, soll Reflex Aerospace in die Lage versetzen, Satellitenkonstellationen die optische, Radaraufklärung (SAR), Signalaufklärung (SIGINT) und Weltraumlageerfassung (Space Domain Awareness, SDA) ermöglichen, noch schneller zu entwickeln, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Ein Teil der Finanzierungsrunde wird der Erweiterung der bestehenden Fertigungskapazitäten in Bayern zugutekommen, um auch Konstellationen aus dem Telekommunikationsbereich bedienen zu können. Reflex Aerospace strebt an, bis 2027 sämtliche Fähigkeiten zur Einsatzreife gebracht und im Orbit demonstriert zu haben.

„Europa kann es sich nicht leisten, in Fragen weltraumgestützter Aufklärung von externen Akteuren abhängig zu bleiben. Wir investieren eigenes Kapital, arbeiten mit den besten Partnern in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammen – und wir handeln jetzt, denn es bleibt keine Zeit zu verlieren“, sagt Walter Ballheimer, CEO von Reflex Aerospace.

Gründer*in der Woche: syte – eine KI, die das Baurecht versteht

Von einer Strandbar in Sri Lanka zu einem vollvermessenen Deutschland: Wie Matthias Zühlke und David Nellessen eine KI-Software entwickelt haben, die Bebauungspotenziale erkennt und das Baurecht versteht.

Ob für Makler*innen, Banken, Kommunen oder Projektentwickler*innen. Wer verstehen will, was aus einem Gebäude oder Grundstück werden kann, kämpft sich oft durch Wochen voller Anträge, Pläne und verstreuter Datenquellen. Dass es auch anders geht, zeigen die Münsteraner Matthias Zühlke und David Nellessen. Ihre Lösung: eine Plattform, die auf Knopfdruck zeigt, welches unentdeckte Potenzial in einem Objekt steckt – energetisch, baurechtlich, wirtschaftlich. Ihr Ziel: Prozesse vereinfachen, Entscheidungen beschleunigen, CO₂-Emissionen senken. „Wir wollen dazu beitragen, ungenutzte und versteckte Potenziale leichter zu ermitteln und nachbarschaftsverträglich Wohnraum schaffen“, sagt Matthias Zühlke, CEO und Mitgründer von syte.

Zwei Wege, ein Ziel

Die Idee entstand nicht im Konferenzraum, sondern in einer Strandbar in Sri Lanka, fernab deutscher Bebauungspläne. 2019 traf Architekt Matthias, zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführender Partner in einem Architekturbüro, im Urlaub auf seinen alten Sandkastenfreund David Nellessen, der sich gerade auf Weltreise befand. „Ich habe erzählt, wie absurd lange und teuer Baurechtsprüfungen sind und David hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“, erinnert sich Matthias. Während eines Sabbatjahres 2020 half Matthias dann beim Bau eines Kulturzentrums in Ecuador. Die Reise gab ihm die Möglichkeit, fernab des Alltags neue Ideen zu entwickeln. Zurück in Deutschland wuchs sein Frust: über die Ineffizienz von klassischen Planungs- und Entwicklungsprozessen. „Oft werden Monate in Projekte investiert, ohne zu wissen, ob das Projekt wirtschaftlich tragfähig ist“, sagt Matthias. Dabei sind die Daten längst da. Die eigentliche Hürde liegt in ihrer fehlenden Verknüpfung.

Wer analysieren will, ob sich eine Sanierung, Umnutzung oder Bebauung lohnt, muss eine Vielzahl von Informationen zusammentragen – von Bebauungsplänen über Energieverbräuche und Fördermöglichkeiten bis hin zu Bodenrichtwerten. Wochenlange manuelle Recherche ist Standard. Matthias wollte das ändern und war überzeugt, dass Technologie ein zentraler Schlüssel dafür ist. Daher intensivierten er und der studierte Mathematiker David, der bereits erfolgreich die Location Messenger App Familionet gegründet und 2017 an Daimler verkauft hatte, ihren Austausch. Gemeinsam begannen sie, an der Idee zu arbeiten und gründen 2021 ihr PropTech syte.

Eine Plattform, die das Baurecht versteht

Die Idee hinter syte: eine KI-basierte Plattform, die automatisiert analysiert, was mit einem Gebäude oder Grundstück möglich ist. Nicht nach Bauchgefühl, sondern datenbasiert. Innerhalb von Sekunden ermittelt die KI das Bebauungs-, Energie- und Sanierungspotenzial jeder beliebigen Adresse in Deutschland. Die Grundlage dafür bilden über 300 Terabyte amtlicher Geodaten, darunter Satelliten-, Kataster- und LiDAR-Daten, sowie Marktdaten zu Mieten oder Kaufpreisen. Aus der Kombination dieser Datentypen entsteht ein digitaler Zwilling, der die jeweiligen Grundstücke und Immobilien als präzises Modell abbildet. Die Plattform erkennt Bebauungspotenziale, stellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen an, bewertet Förderoptionen und erstellt automatisiert Sanierungspläne. „Man gibt eine Adresse ein und erhält direkt einen Überblick über mögliche Maßnahmen samt Kosten. Das spart Zeit und hilft, schneller ins Machen zu kommen“, erklärt Matthias.

Auch wenn das Gutachten am Ende weiter vom Menschen kommt, der zeitliche Aufwand bei der Entscheidungsfindung sinkt drastisch. Statt Wochen manueller Recherchearbeit können Daten auf Knopfdruck abgerufen werden. „Wir haben eine KI entwickelt, die das Baurecht versteht“, sagt David.

Dafür wurde die Plattform mit 20.000 Gebäude- und Grundstücksdaten trainiert. Was einfach klingt, ist aufwändig. Zwar stehen die meisten Daten als Open Source zur Verfügung, die Datenlandschaft ist jedoch fragmentiert. Was fehlt, ist eine zentrale Gebäudedatenbank und eine übergreifende Infrastruktur, die Informationen systematisch zusammenführt. David betont: „Die Daten zu besorgen, war mühsam. Die technologischen Möglichkeiten sind da, entscheidend für den flächendeckenden Einsatz sind allerdings auch politische und organisatorische Rahmenbedingungen.“

Ein Hebel für effizientes Bauen und Sanieren

Besonders spannend ist die neue Technik für Projektentwickler*innen und Makler*innen, da diese mithilfe von KI schnell und einfach einschätzen können, ob sich ein Projekt wirklich lohnt. Sie hilft bei der Beantwortung wichtiger Fragen, etwa: Wo kann ein Gebäude um eine Etage erweitert werden, sodass zusätzlicher Wohnraum entsteht? Welche Sanierungspotenziale sind vorhanden, um beispielsweise die Energieeffizienz zu erhöhen? Und welche Maßnahmen steigern den Wert eines Objekts – ökologisch wie wirtschaftlich?

„Wir wissen, wo noch Platz zum Bauen ist“, bringt es Matthias auf den Punkt. „Indem wir Potenziale aufdecken und Prozesse beschleunigen, tragen wir dazu bei, Deutschlands Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Wohnraummangel zu lindern.“ Ein wichtiger Schritt, denn fast die Hälfte aller Gebäude hierzulande weist die Energieeffizienzklasse E bis H auf und gilt somit als ineffizient. Zudem fehlen bundesweit mehr als eine halbe Million Wohnungen.

Neben der klassischen Gebäude- und Grundstücksanalyse ermöglicht die Plattform mit dem „Portfolio-Scan“ auch die Bewertung ganzer Bestände. Ebenfalls werden Berechnungen zu öffentlichen Förderprogrammen integriert, um Sanierungsentscheidungen nicht nur schneller, sondern auch wirtschaftlich sicherer zu machen. Somit hilft syte, sich im Fördermitteldschungel zurechtzufinden. Mit der neuen Funktion „syte Build“ lassen sich zudem Flurstücke per Klick kombinieren und Bebauungs- sowie Nutzungsszenarien schnell und einfach simulieren.

Von Münster in die Welt

In nur vier Jahren hat sich syte zu einem führenden PropTech entwickelt, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und überzeugt auch namhafte Investor*innen: 8,2 Mio. Euro konnte das Start-up seit Gründung einsammeln, zuletzt knapp fünf Millionen Euro in einer Seed-Runde, die von den Unternehmen der Schwarz Gruppe angeführt wurde. Bereits 2023 wurde das PropTech mit dem Deutschen KI-Preis ausgezeichnet. 2024 folgten der Gewinn des AI Startup Awards und der Gesamtsieg des PropTech Germany Awards, den syte schon 2023 in der Kategorie „Projektentwicklung & Smart City“ gewinnen konnte. Vor Kurzem erhielt das junge Unternehmen zudem den ZIA PropTech of the Year Award.

Mit der deutschlandweiten Verfügbarkeit seit Anfang des Jahres ist ein großer Meilenstein geschafft. Nun sollen weitere Wachstumsschritte folgen. „Bis 2028 möchten wir syte als zentrale Plattform für die Bewertung und Entwicklung von Immobilien in Europa und den USA etablieren“, so Matthias. Die nötigen Daten liegen in vielen europäischen Ländern bereits vor, oft sogar zugänglicher als in Deutschland.

„Stadtentwicklung darf keine Blackbox mehr sein“, sagt David. „Wir brauchen eine datenbasierte Grundlage für jede Entscheidung. Nur so kann Planung effizienter, nachhaltiger und transparenter werden.“ Technologie ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um zukunftsweisend zu bauen und zu sanieren.

Matthias betont: „Wenn wir es mithilfe von Technologie schaffen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und dadurch die Baukosten zu senken, dann ist schon viel gewonnen.“ Was als Idee zweier Sandkastenfreunde am Strand von Sri Lanka begann, ist heute ein gefeiertes Tech-Start-up. Und die Immobilienwirtschaft? Die bekommt mit syte ein Werkzeug, das neue Gestaltungsräume schafft. Für mehr Tempo und mehr Mut zur Entwicklung.

Terminbuchungs-Plattform Zeeg sichert sich 1,1 Mio. Euro Pre-Seed-Finanzierung

Das 2023 von Mohammad Moghaddas und Florian Horbach gegründete Start-up Zeeg ist eine Terminbuchungs-CRM-Plattform, die Terminplanung und Kundenmanagement vereint.

Das Berliner SaaS-Start-up Zeeg schließt seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,1 Millionen Euro erfolgreich ab. Leadinvestor ist der HTGF, der gemeinsam mit Backbone Ventures in das 2023 gegründete Unternehmen investiert. Mit der Finanzierung will Zeeg die Entwicklung seiner KI-gestützten Buchungs-CRM-Plattform vorantreiben.

Die Debatte um digitale Souveränität erreicht deutsche Unternehmen: Laut einer aktuellen BARC-Studie überdenkt mehr als die Hälfte ihre Cloud-Strategie, getrieben durch neue gesetzliche Vorgaben, geopolitische Entwicklungen und Cybersecurity-Bedenken. Während bei Infrastruktur der Innovationsvorsprung der Hyperscaler noch groß ist, können europäische Anbieter bei Business-Software technologisch mithalten.

Zeeg liefert genau das: Die Plattform kombiniert Terminbuchung und CRM Funktionen in einem Tool. Aus jeder Terminbuchung wird automatisch ein vollständiger Eintrag im CRM erstellt, inklusive aller Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und Interaktionshistorie. Die Lösung wird in Berlin entwickelt und ausschließlich auf deutschen Servern gehostet, ohne Umwege über Drittländer.

KI-gestützte Lead-Qualifizierung

Mit dem frischen Kapital entwickelt Zeeg KI-basierte Assistenten für den Pre-Sales-Prozess. Die KI-Agenten qualifizieren eingehende Leads bereits bei der Terminbuchung, verkürzen die Zeit bis zum Abschluss und senken gleichzeitig die Kosten pro gewonnenem Kunden. Das Ziel: Vertriebsteams sollen durch intelligente Automatisierung, die im Hintergrund arbeitet, mehr Deals aus denselben Terminen generieren.

„Europäische Unternehmen brauchen Lösungen, die ihre technologischen und regulatorischen Anforderungen ernst nehmen", erklärt Mohammad Moghaddas, Mitgründer von Zeeg. „Unsere Vision ist ein Terminbuchungs-CRM, das nicht nur auf deutschen Servern läuft, sondern auch durch KI echten Mehrwert schafft."

„Wir haben Zeeg zunächst komplett gebootstrapped und dabei gelernt, worauf es ankommt: Unternehmen wollen keine Tool-Inseln, sondern durchgängige Prozesse", ergänzt Florian Horbach, Mitgründer von Zeeg. „Mit der Finanzierung können wir jetzt in die nächste Wachstumsphase eintreten und unsere Vision umsetzen."

„Zeeg vereint Scheduling, CRM und KI in einer europäischen, souveränen Lösung und ist tief in verschiedene Workflows integrierbar. Die hohe Relevanz in sämtlichen Branchen und innerhalb zahlreicher Teams, verdeutlicht das enorme Marktpotenzial - realisiert von einem exzellenten Team", sagt Björn Sykora, Principal beim HTGF.

„Florian und Mohammad haben ein außergewöhnliches Gespür dafür, was Kunden wirklich brauchen – das zeigt schon ihre Bootstrap-Phase. Mit Zeeg bauen sie nicht nur ein Produkt, sondern eine europäische Alternative mit klarem Wettbewerbsvorteil: Datensouveränität ohne Feature-Kompromisse", ergänzt Philippe Bernet, Managing Partner bei Backbone Ventures.