Aktuelle Events

New Space Start-up LiveEO sichert sich hohen sechsstelligen Betrag

Dieter von Holtzbrinck Ventures hat seine Beteiligung bei LiveEO aufgestockt. Weiteres Investment sichert sich LiveEO von Finanzcheck-Gründer Andreas Kupke.

Die LiveEO GmbH ist ein New Space-Unternehmen aus Berlin. 2016 von Sven Przywarra und Daniel Seidel mit nur 200 Euro Startkapital gegründet, beschäftigt LiveEO heute 22 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und San Francisco.

LiveEO bietet seinen Kunden eine satellitengestützte Überwachung von kritischen Infrastrukturen wie Stromnetzen, Pipelines und Schienennetzen. LiveEO wertet dazu Satellitenbilder automatisiert aus und warnt Kunden vor Gefahren durch Vegetation, tektonische Einflüsse und Interaktion mit Dritten.

Das „Software-as-a-Service”-Geschäftsmodell (SaaS) von LiveEO ermöglicht es den Kunden Betriebskosten zu sparen, da es bei weitem nicht so kostenintensiv ist wie die klassische Überwachung durch Patrouillen per Auto oder Helikopter.

Zu den bestehenden Kunden des Unternehmens gehören die Deutsche Bahn, E.ON, der Versorgungsnetzbetreiber E.dis und das amerikanische Energieunternehmen AEP. Zuletzt beauftragte das amerikanische Bauunternehmen CDM Smith LiveEO mit der Überwachung von Infrastruktur-Großprojekten.

LiveEO wird von der europäischen Raumfahrtbehörde ESA gefördert.

Im Herbst 2019 nahm LiveEO am „German Accelerator Programm“ im Silicon Valley teil und gewann dort den Abschluss-Pitch. Als Belohnung winkte die Verlängerung des Programms und eine Teilnahme am „German Accelerator Programm“ in New York.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

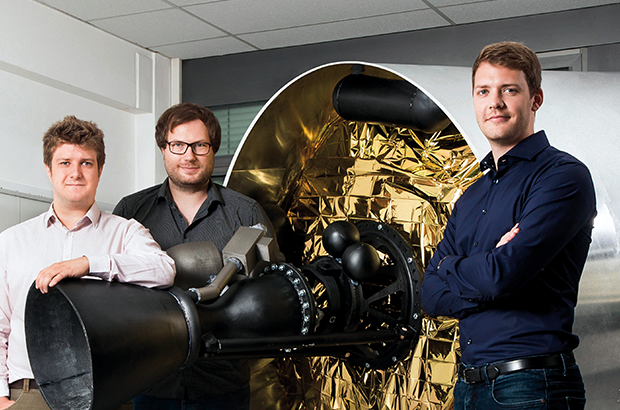

SpaceTech Isar Aerospace wird zum Unicorn

Mit einer frischen Finanzierung über 150 Millionen Euro knackt das 2018 gegründete SpaceTech Isar Aerospace – die deutsch/europäische Antwort auf Elon Musks SpaceX – die Milliardenbewertung und steigt in den exklusiven Club der Unicorns auf.

Isar Aerospace mit Sitz in Ottobrunn bei München entwickelt und baut Trägerraketen für den Transport von kleinen und mittleren Satelliten sowie Satellitenkonstellationen in die Erdumlaufbahn. Das Unternehmen wurde 2018 als Spin-off der Technischen Universität München von Daniel Metzler, Josef Fleischmann und Markus Brandl gegründet.

Die Finanzierung kommt in Form einer Wandelanleihe. Dies besagt, dass die Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital, d.h. Firmenbeteiligungen umgewandelt werden können.

Geldgeber ist die US-amerikanische Investmentgesellschaft Eldridge Industries des Investors Ted Boehly.

Mit dem bislang eingesammelten Kapital und der Wandelanleihe plant Isar Aerospace weitere Starts. Zudem ist ein neues Werk in Vaterstetten bei München geplant, das 2026 fertiggestellt werden soll und in dem bis zu 40 Raketen pro Jahr produzierten werden sollen.

Unchained Robotics: 8,5 Mio. Euro für den Ausbau der Plattform

Das 2019 von Kevin Freise und Mladen Milicevic gegründete Paderborner B2B-Tech-Unternehmen Unchained Robotics hat eine 8,5 Millionen Euro Series A Extended Finanzierung abgeschlossen, unterstützt von Direttissima Growth Partners, Navivo Capital, Future Industry Ventures, vent.io und D11Z. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Technologie international ausrollen – und dabei eine der größten Hürden in der Automatisierung angehen: die einfache Bedienung der Roboter durch intelligente Software.

Automatisierung ist oft kompliziert, teuer und in den Betrieben nur schwer anpassbar. Roboter müssen aufwendig per Hand programmiert werden, und es dauert Wochen, bis alles funktioniert. Für viele kleinere Firmen ist das kaum machbar. Unchained Robotics will das jetzt einfacher machen. Mit der Software LUNA OS hat Unchained Robotics eine standardisierte Steuerungssoftware auf den Markt gebracht, die Roboter verschiedenster Herstellenden kompatibel in die Produktion integriert. Eine Art Betriebssystem für Fabrikroboter – so einfach bedienbar wie ein Smartphone. Das heißt: Jede(r) soll die Roboter ohne Programmierkenntnisse steuern und anpassen können.

Automatisierung per Klick – ohne Vorkenntnisse

Unchained Robotics ermöglicht Unternehmen, passende Roboter zu finden, und direkt in die Produktion zu integrieren. Ob Palettieren oder Verpacken – mit dem MalocherBot bietet das Unternehmen zudem eine flexible Komplettlösung, die ohne Spezialwissen einsatzbereit ist. „Wir haben mit unserem Angebot im Mittelstand einen Nerv getroffen: Alle suchen nach einfacher und erschwinglicher Automatisierung, die sich schnell in den bestehenden Betrieb implementieren lässt. Ganz ohne spezielles Vorwissen“, erklärt Mitgründer Mladen Milicevic. Über 300 Unternehmen in Europa setzen bereits auf diese Lösung – darunter auch bekannte Namen wie Vorwerk, das größte Direktvertriebsunternehmen Europas. „Die Lösung von Unchained Robotics hat es uns ermöglicht, schnell und unkompliziert zu automatisieren – ohne zusätzliche Programmierkenntnisse oder lange Anlaufphasen,“ so Jörn Compernaß, Geschäftsführer der Vorwerk Logistik.

Markteintritt in den USA: Erste große Partnerschaft mit Albéa Group

Neben dem europäischen Markt nimmt nun auch die Expansion in die USA Fahrt auf. An mehreren Standorten setzt Unchained Robotics gemeinsam mit der Albéa Group, einem der weltweit größten Hersteller von Kosmetikverpackungen, eine erste umfangreiche Partnerschaft um. Automatisiert werden unter anderem die Verpackung und die Palettierung – mit dem Ziel, operative Kosten zu senken und Skalierungspotenziale direkt vor Ort zu nutzen. Mehr als 20 Roboter fanden schon ihren Weg in die Fabriken, perspektivisch werden es an die 70. Die USA gelten als besonders technologieoffen, gleichzeitig fehlt es vielen Unternehmen dort an Automatisierungs-Know-how. Unchained Robotics trifft mit seinem Angebot nach eigenen Angaben auf starke Nachfrage – weitere Industriepartnerschaften befinden sich in Vorbereitung.

Das Unternehmen treibt nun den nächsten Wachstumsschritt voran: die Etablierung eines globalen Robotik-Standards. „Unchained Robotics löst eines der zentralen Strukturprobleme in der Industrie: fehlende Standardisierung. Mit dem Betriebssystem LUNA OS und dem modularen System Malocherbot wird echte Skalierbarkeit möglich – ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Fertigung und der Logistik“, sagt Christopher Hoffmann von Direttissima Growth Partners, dem Lead-Investor der aktuellen Finanzierungsrunde.

Robotik als Antwort auf den weltweiten Fachkräftemangel

Der Markt für einfache, standardisierte Automatisierung wächst rasant. Laut einer Stepstone-Studie werden bis 2030 rund 3,7 Millionen Arbeitskräfte den deutschen Arbeitsmarkt verlassen. Automatisierung wird damit zum Schlüssel, um Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten – insbesondere bei manuell geprägten Tätigkeiten wie Maschinenbeladung oder Palettierung.

Gleichzeitig schreitet die Verbindung von KI und physischer Robotik voran. „Wir sehen eine Zukunft, in der KI-gestützte Robotersysteme nicht nur repetitive Aufgaben übernehmen, sondern durch kontinuierliches Lernen immer anpassungsfähiger werden. LUNA OS bildet dafür die entscheidende Brücke zwischen intelligenter Software und physischer Automatisierung“, erläutert Kevin Freise, Mitgründer von Unchained Robotics.

eleQtron: Quantencomputer-Start-up als Technology Pioneer 2025 vom WEF ausgezeichnet

EleQtron, das erste deutsche Start-up für Quantencomputer-Hardware, zählt zu den 100 innovativsten Tech-Unternehmen weltweit und wurde jetzt vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Technology Pioneer 2025 ausgezeichnet.

Das 2020 von Christof Wunderlich, Michael Johanning und Jan Leisse gegründete eleQtron entwickelt skalierbare Ionenfallen-Quantenprozessoren auf Basis einer firmeneigenen Technologie, die komplexe Lasersysteme durch Hochfrequenzsteuerung ersetzt – ein Durchbruch, der präzise, stabile und skalierbare Quantencomputersysteme ermöglicht.

Jetzt wurde das in Siegen ansässige Start-up vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Technology Pioneer 2025 ausgezeichnet – und zählt damit zu den weltweit nur 100 Unternehmen, die in diesem Jahr in das renommierte Programm aufgenommen wurden.

EleQtron ist eines von nur vier Unternehmen aus Deutschland, die in diese internationale Spitzengruppe aufgenommen wurden. Mit dieser Auszeichnung reiht sich das Unternehmen in die Riege wegweisender Unternehmen wie Google, Airbnb, Spotify, Klarna und Palantir ein – allesamt ehemalige Technology Pioneers, die ganze Branchen verändert haben.

Als ausgewählter Technology Pioneer wird eleQtron künftig mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft weltweit zusammenarbeiten, um den verantwortungsvollen Einsatz neuer Technologien mitzugestalten. Die Auswahl erfolgt in einem hochkompetitiven Verfahren – bewertet werden technologische Innovationskraft, globales Wirkungspotenzial, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit.

Jan Henrik Leisse, Mitgründer und CEO von eleQtron, kommentiert: „In diesem besonderen Jubiläumsjahr als Technology Pioneer ausgewählt zu werden, ist eine außergewöhnliche Ehre – und ein klares Signal, dass Quantencomputing die Schwelle zur realen Anwendung überschreitet. Wir sind stolz, Deutschland zu vertreten, und freuen uns darauf, unsere Vision skalierbarer, hochpräziser Quantensysteme zur Lösung globaler Herausforderungen einzubringen.“

Unterstützt von Spitzeninstitutionen, führenden Unternehmen und öffentlicher Förderung verfolgt eleQtron konsequent das Ziel, Quantentechnologie in industrielle Anwendungen zu überführen – und so gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Was eleQtron im globalen Quanten-Ökosystem einzigartig macht, ist die firmeneigene MAGIC®-Technologie („Magnetic Gradient Induced Coupling“), bei der Ionen-Qubits nicht mit Lasern, sondern mit Mikrowellen gesteuert werden. Dieses Verfahren ermöglicht stabilere, präzisere und besser skalierbare Quantensysteme – und das bei geringeren Betriebskosten. EleQtron will mit dieser Technologie eine neue Ära industriell nutzbarer Quantentechnologie einläuten – mit Anwendungen in Logistik, Chemie, Pharma und Künstlicher Intelligenz.

Vormerken: Mehr über eleQtron liest du in der StartingUp (Print-)Ausgabe 03/25 – ab 19. September hier erhältlich – auch als ePaper.

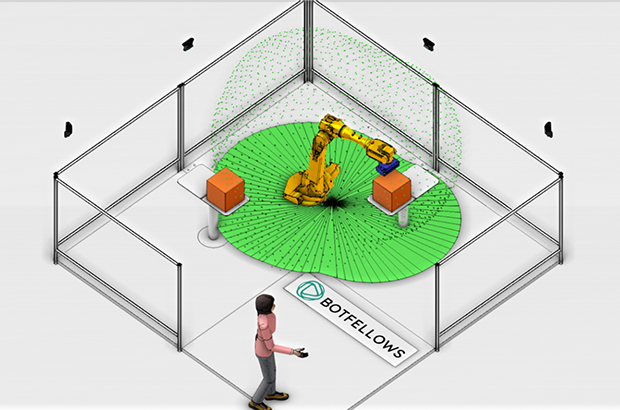

Gründer*in der Woche: Botfellows – für sichere Mensch-Roboter-Teamarbeit

Das Chemnitzer Start-up Botfellows, eine Ausgründung aus dem Fraunhofer IWU, treibt die Entwicklung innovativer Robotik-Software voran, um sichere und flexible Mensch-Robotik-Interaktionen zu ermöglichen.

Im Fokus des 2024 gegründeten Start-ups steht die intelligente Lösung Botfellows Dynamic Safety, in der dynamische Sicherheitszonen physisch abgegrenzte Arbeitsräume von Mensch und (Industrie-)Roboter ersetzen.

Effizientes, sicheres Miteinander von Mensch und Roboter

Die Botfellows-Gründer Dr.-Ing. Mohamad Bdiwi, Sebastian Krusche, Paul Eichler und Jayanto Halim sind seit vielen Jahren ein eingeschworenes Team am Fraunhofer IWU. Das Team setzt – auch unterstützt durch das EXIST-Forschungstransferprogramm – auf Hightech-Lösungen, in denen flexible, sich dynamisch ändernde Sicherheitszonen starr abgegrenzte Arbeitsbereiche ersetzen: Die Software von Botfellows passt die Bewegung von Leichtbau- oder Industrierobotern dynamisch an, indem sie deren Geschwindigkeit nur dann reduziert oder gar bis zum Stillstand bringt, wenn sich Personen tatsächlich dem Arbeitsbereich nähern. Erkennt das Zusammenspiel aus Sensorik und Kameras, dass keinerlei Kollisionsgefahr droht, arbeiten der oder die Roboter in den vorgesehenen Bewegungsbahnen und mit der regulären Geschwindigkeit.

Nahtlose Integration in die Robotersteuerung

Botfellows Dynamic Safety ist direkt, d.h. ohne zusätzliche Schnittstellen in die Robotersteuerung eingebunden. Die einfache Implementierung und Bedienung war ein wichtiges Entwicklungsziel: "Dies ist der Schlüssel, um hochflexibel automatisieren und maximale Sicherheit gewährleisten zu können – weil sich unsere Software perfekt in die Robotersteuerung einfügt, statt deren Komplexität zu erhöhen", so CEO Mohamad Bdiwi.

Kooexistenz, Kooperation, Kollaboration

In einem gemeinsamen Arbeitsraum ohne trennende Schutzzäune lassen sich dank der Botfellows-Lösung verschiedene Szenarien realisieren:

- Koexistenz: Mensch und Roboter arbeiten parallel in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, ohne dass ein Schutzzaun erforderlich ist. Der Roboter übernimmt automatisierte Palettieraufgaben, wie das Stapeln und Sortieren von Kartons, während der Mensch in der Nähe Qualitätskontrollen durchführt oder Material nachlegt.

- Kooperation: Mensch und Roboter teilen sich denselben Arbeitsbereich und wechseln sich zeitlich in den Palettieraufgaben ab. Der Roboter stapelt schwere Kartons auf der Palette, während der Mensch kleinere, empfindliche Produkte hinzufügt und die Stabilität der Palette sicherstellt. Dadurch wird eine flexible Anpassung an verschiedene Produktarten ermöglicht.

- Kollaboration: Mensch und Roboter arbeiten zeitgleich im selben Arbeitsbereich und ergänzen sich direkt. Der Roboter hebt und reicht schwere oder unhandliche Kartons, während der Mensch sie präzise auf der Palette positioniert, Lücken ausfüllt und die finale Ausrichtung überprüft. Diese Form der Zusammenarbeit erhöht die Effizienz und Ergonomie des Palettierprozesses.

Die Forschungsergebnisse der Botfellows zur sicheren Teamarbeit von Mensch und Roboter haben bereits zahlreiche Praxistests bestanden; ihre Softwarelösung ist nun erstmals in die Robotersteuerung eines Herstellers integriert. Die Chemnitzer kooperieren dazu mit dem chinesischen Hersteller Estun. Das Ziel der Kooperation ist es, Integrationslösungen weiter vorantreiben – als Basis für noch benutzer*innenfreundlichere Steuerungslösungen, die sichere und flexible Robotik-Anwendungen zum Ziel haben.

DEALCIRCLE: Hamburger M&A-Spezialist sammelt rund 5 Mio. € ein

DEALCIRCLE, die 2018 von Kai Hesselmann und Graig Gröbli gegründete M&A-Technologielösung im Small- und Midcap-Sektor, schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund 5 Mio. Euro ab.

Angeführt vom InnoVentureFonds der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) beteiligten sich neben Hanse Ventures, einem Company Builder aus Hamburg, zudem der AI- und Data-Science-Experte Carsten Kraus und der Tech-Analyst und Investor Philipp Klöckner, die DEALCIRCLE zusätzlich als Advisory Board Member begleiten, sowie weitere erfahrene Brancheninsider aus M&A und Private Equity.

Nachfolgekrise durch Zukäufe noch effizienter angehen

DEALCIRCLE will das Kapital vor allem für Zukäufe nutzen, um strategisch wichtige Technologien ins Haus zu holen und das Small- und Midcap-Segment künftig noch besser bedienen zu können. Anders als große Deals sind M&A-Transaktionen im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland traditionell von ineffizienten und langwierigen Prozessen geprägt. Angetrieben von der Nachfolgekrise – laut KfW wollen bis Ende 2027 durchschnittlich rund 125.000 Unternehmerinnen und Unternehmer pro Jahr ihren Betrieb in neue Hände übergeben – braucht es neue digitale Lösungen für einen reibungslosen, strukturierten Generationswechsel. Wie brisant die Lage ist, zeigt sich auch daran, dass in diesem Jahr 43.000 Unternehmen von einer ungewollten Stilllegung betroffen sind. Der Grund sind nicht umsetzbare Nachfolgepläne.

Barrieren abbauen und Zukunft von M&A-Transaktionen aktiv mitgestalten

Für mehr Effizienz bei Unternehmensnachfolgen und M&A-Transaktionen setzt DEALCIRCLE daher auf eine intelligente Matching-Technologie. Dazu kombiniert das Unternehmen KI-gestützte Prozesse, Big Data und menschliche Expertise, um M&A-Berater*innen den Zugang zum passenden Käufer*innenuniversum zu ermöglichen. Dank der Technologielösung können sie geeignete Unternehmenskäufer*innen also einfacher und schneller identifizieren: Über die unternehmenseigene Investorendatenbank erhalten sie einen einfachen Zugang zu strategischen Investor*innen, Private Equity, Family Offices und Kandidat*innen für Management-Buy-ins.

Dank dieses Ansatzes konnte DEALCIRCLE nach eigenen Angaben im Jahr 2024 rund 1.400 M&A-Projekte platzieren. Für 2025 plant der Technologieanbieter rund 2.000 Unternehmensverkäufe zu vermarkten.

Kai Hesselmann, Mitgründer und Managing Partner von DEALCIRCLE, sagt: „Die Unternehmensnachfolge ist eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit – und zugleich eine riesige Chance. Mit der Finanzierung schaffen wir die Grundlage: In den kommenden Monaten wollen wir unsere technologische Basis durch strategische Zukäufe stärken, um das Small- und Midcap-Segment noch ganzheitlicher zu bedienen. Gerade in einem fragmentierten Markt wie dem deutschen Mittelstand sind Effizienz und Geschwindigkeit in M&A-Prozessen der Schlüssel – und genau hier setzen wir an.“

Benjamin Lakhssassi, Investment Manager Innovationsstarter Fonds, sagt: „DEALCIRCLE professionalisiert den M&A-Markt im KMU-Segment mit einem skalierbaren Matching-Ansatz und datengetriebener Transaktionsintelligenz. Das adressiert einen Milliardenmarkt mit hoher Fragmentierung und ist zugleich ein logischer Fit für unser Portfolio. Für uns ist das Investment auch ein klares Commitment zur Weiterentwicklung des Finanzstandorts Hamburg – als relevanter Hub für technologiegetriebenes Corporate Finance und Next-Gen-Transaction-Infrastructure.“

Proxima Fusion: 130 Mio. Euro für das am schnellsten wachsende Fusionsenergie-Start-up Europas

Das 2023 gegründete Münchner Proxima Fusion gibt heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Mio. Euro bekannt – die größte private Investitionsrunde im Bereich der Fusionsenergie in Europa.

Proxima Fusion wurde Anfang 2023 von Francesco Sciortino, Lucio Milanese, Jorrit Lion und Martin Kunie gegründet, als Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), mit dem es im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft weiterhin eng zusammenarbeitet, um Europa in eine neue Ära der sauberen Energie zu führen. Die EU sowie nationale Regierungen, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien, erkennen zunehmend die Fusion als strategische, zeitgemäße Technologie, die für die Energiesouveränität, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und ein CO2-neutrales Wirtschaftswachstum unerlässlich ist.

Verlagerung der globalen Energieabhängigkeit

Proxima baut auf die langjährigen öffentlichen Investitionen Europas in Fusion und damit verbundene industrielle Lieferketten auf. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen für eine neue Hightech-Energieindustrie, die den europäischen Kontinent von einem Vorreiter in der Fusionsforschung zu einer globalen Kraft in der Fusionstechnologie macht.

Die Serie-A-Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Cherry Ventures und Balderton Capital angeführt, unter Beteiligung von UVC Partners, dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF), Plural, Leitmotif, Lightspeed und Bayern Kapital. Club degli Investitori, OMNES Capital und Elaia Partners beteiligten sich ebenfalls an dieser Runde.

Nach der Seed Finanzierung 2024, welche von Redalpine angeführt wurde, verfügt Proxima Fusion damit über insgesamt mehr als 185 Millionen Euro (200 Millionen Dollar) an öffentlichen und privaten Mitteln und kann seine Mission, das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk auf Basis eines Stellarator-Designs zu bauen, weiter vorantreiben.

Francesco Sciortino, CEO und Mitbegründer von Proxima Fusion: „Die Fusion markiert einen Wendepunkt: Sie ermöglicht es, die bisherige Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen durch eine stärkere Ausrichtung auf technologische Führungsstärke zu ersetzen und eröffnet so neue Wachstums- und Wettbewerbspotenziale. Proxima ist perfekt positioniert, um diese Dynamik zu nutzen: Wir bringen ein spektakuläres Ingenieur- und Fertigungsteam mit weltweit führenden Forschungseinrichtungen zusammen und beschleunigen somit den Weg zum ersten europäischen Fusionskraftwerk im nächsten Jahrzehnt.“

Gründer*in der Woche: Fusix Biotech – bekämpft Krebs durch Viren

Das 2022 als Ausgründung der Technischen Universität München (TUM) gestartete LifeScience-Start-up Fusix Biotech entwickelt virenbasierte Krebstherapien, die körpereigene Abwehrkräfte im Kampf gegen die Krankheit mobilisieren und eröffnet damit neue Wege beim Kampf gegen Krebs.

Auch Tumorzellen können von Krankheitserregern befallen werden. Tatsächlich sind sie sogar besonders anfällig – ein Nebeneffekt ihrer Fähigkeit, sich vor dem Immunsystem zu verbergen. Das machen sich Privatdozentin Dr. Jennifer Altomonte und ihr Gründungsteam von Fusix Biotech zunutze. Die Ausgründung der TUM entwickelt virenbasierte Krebstherapien, die körpereigene Abwehrkräfte im Kampf gegen die Krankheit mobilisieren.

Das sog. Fusix-Virus richtet in Tumorzellen gehörigen Schaden an – mit dem Ziel Krebs zu bekämpfen und Leben zu retten. Dafür lässt es die infizierte Tumorzelle große Mengen eines Proteins produzieren, das sich an ihrer Oberfläche anheftet. Dadurch wird der Befehl an die Nachbarzellen gesendet, mit der infizierten Zelle zu verschmelzen. Das tun sie prompt: erst eine, dann die nächste und immer weiter, bis das Gebilde regelrecht platzt. Durch den freigesetzten Zellinhalt wird das Immunsystem aktiviert. Immunzellen, die jetzt alarmiert werden, beseitigen zurückgebliebene Trümmer, attackieren intakte Krebszellen, die sich vorher vor dem Immunsystem tarnen konnten, und begrenzen die weitere Ausbreitung des Virus. Auf diese Weise könnten in Zukunft Tumore bekämpft werden, die auf andere Behandlungsansätze nicht ansprechen.

Jennifer Altomonte entwickelt in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II des TUM-Universitätsklinikums virusvermittelte Immuntherapien. Den wissenschaftlichen Grundstein für Fusix hatte sie bereits 2016 gelegt. Damals forschte Jennifer Altomonte an der TUM an Möglichkeiten, Krebs durch Viren zu bekämpfen.

Kombination aus zwei Viren

„Krebs ist kein natürlicher Wirt für Viren – also war es unwahrscheinlich, in der Natur das perfekte therapeutische Virus zu finden. Deshalb haben wir eines konstruiert“, so Jennifer Altomonte. Ihr Ausgangsmaterial waren zwei Erreger, die Tiere befallen. Während der erste sich besonders schnell in bestimmtem Gewebe vermehrt, löst der zweite den charakteristischen Fusionsmechanismus aus. Jennifer Altomonte und ihr Team haben die vorteilhaften Eigenschaften beider Viren kombiniert und Sicherheitsrisiken für Patient*innen ausgeräumt.

In Zell- und Tierversuchen konnten die Forschenden zeigen, dass das therapeutische Virus sich ausschließlich in Tumorzellen vermehrt. Schon mit einer relativ geringen Dosis wurden die Krebszellen besonders effektiv zerstört. Das Verfahren ließ Jennifer Altomonte patentieren.

Lizensieren oder selbst gründen?

„An diesem Punkt musste ich mich entscheiden, ob ich die Technologie an ein bestehendes Unternehmen lizensiere oder selbst gründe“, so Jennifer Altomonte. Die Entscheidung fiel ihr leicht, nachdem sie sich mit Gründer*innen in ihrem Netzwerk ausgetauscht und an mehreren Entrepreneurship-Programmen teilgenommen hatte. „Am Ende war ich begeistert davon, meine Rolle als Wissenschaftlerin zu erweitern und etwas völlig Neues zu lernen.“

Das Startkapital bildeten ein EXIST-Forschungstransfer-Stipendium und der M4-Award für biomedizinische Projekte des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Über die TUM hatte sie weiterhin Zugriff auf hochmoderne Forschungsinfrastruktur. Besonders wichtig waren für Altomonte die Mitgründer*innen, die sie ins Boot holte: Dr. Teresa Krabbe, die bereits als Doktorandin zu diesem Thema gearbeitet hatte, Prof. Markus Gerhard, Mikrobiologe an der TUM, der bereits Gründungserfahrung hatte, und Dr. Marian Wiegand, der umfassende Erfahrung in der Herstellung viraler Vektoren mitbrachte. Das Team wurde im TUM Venture Lab Healthcare gefördert.

Bereit für die klinische Phase

Seit der Gründung von Fusix Biotech im Jahr 2022 hat das Team die Entwicklung der Technologie weiter vorangebracht. Mittlerweile ist die präklinische Phase des Projekts nahezu abgeschlossen. In diesem soll mit Tier- und Zellmodellen verifiziert werden, dass der Ansatz funktioniert wie gedacht. Sobald die Finanzierung dafür gesichert ist, will das Team das Arzneimittel unter GMP-Bedingungen produzieren, also unter den streng kontrollierten pharmazeutischen Bedingungen, wie sie für Medikamente beim Menschen vorgeschrieben sind. Dann sollen erste Studien mit Patientinnen und Patienten zur Behandlung von Leberkrebs durchgeführt werden.

Am 17. Juni 2025 wird sich das Team auf der HLTH Europe, einer führenden Messe für Gesundheitsinnovationen, in Amsterdam präsentieren. Im Wettbewerb EIT Health Catapult konnte sich Fusix als eines von drei vielversprechenden europäischen LifeScience-Start-ups für die Endrunde qualifizieren, die in Amsterdam abgehalten wird. Den Sieger*innen winken Preisgeld und Unterstützung durch etablierte Unternehmen.

Ein Sprungbrett für Travel-Start-ups

Die Reisebranche lebt von Innovationen – und genau hier setzen die Travel Start-up Nights an.

Alljährlich bieten der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) und der Travel Industry Club (TIC) jungen Unternehmen eine Bühne, um ihre Geschäftsideen einem hochkarätigen Publikum zu präsentieren. Das Ziel: Start-ups mit etablierten Branchenakteur*innen zu vernetzen und den Innovationsgeist in der Touristik weiter voranzutreiben.

Der VIR ist seit über 20 Jahren eine feste Größe in der digitalen Tourismusbranche. Als Interessenverband setzt er sich für die Anliegen seiner über 90 Mitglieder ein – darunter renommierte Online-Reiseanbieter (OTAs) wie Booking.com, Expedia Group oder HolidayCheck. Neben politischer und medialer Interessenvertretung bietet der Verband eine Plattform für Wissenstransfer und fördert aktiv innovative Unternehmen.

Start-ups spielen dabei eine zentrale Rolle. Der VIR unterstützt sie mit einem eigenen Start-up Cluster, in dem Gründer*innen gemeinsam Lösungen entwickeln und schneller auf Marktanforderungen reagieren können. „Start-ups brauchen in Deutschland eine stärkere Förderung, gerade in der Tourismusbranche. Sie liefern innovative Ansätze, haben aber oft Probleme, an Finanzierungen zu gelangen“, betont VIR-Vorstand Michael Buller.

Vom Sprungbrett-Wettbewerb zu den Travel Start-up Nights

Früher war der Sprungbrett-Wettbewerb das Aushängeschild für innovative Neugründungen in der Touristik. Bekannte Gewinner wie TrustYou oder Juvigo sind heute etablierte Player. Seit 2016 hat sich das Format weiterentwickelt: Die Travel Start-up Nights wurden geboren – eines der wichtigsten Networking-Events für junge Reiseunternehmen.

Bei den Travel Start-up Nights treten Gründer*innen in verschiedenen deutschen und europäischen Städten an, um ihre Geschäftsideen zu präsentieren. Die besten Teilnehmer*innen aus mehreren Runden qualifizieren sich für das große Jahresfinale, bei dem nicht nur der Titel Travel Start-up des Jahres, sondern auch ein umfangreiches Preispaket winkt.

2024 fanden die Wettbewerbe in Stuttgart, Berlin und Zürich statt. Die Events boten eine lockere Atmosphäre, die den Austausch zwischen Start-ups und erfahrenen Touristiker*innen erleichterte. Das Finale in München konnte das Start-up ViralSpoon für sich entscheiden. Dein KI-gestütztes Social-Media-Tool hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, Inhalte automatisiert zu erstellen und zu veröffentlichen – eine Lösung mit großem Potenzial für die Reisebranche. Den zweiten Platz belegte vJourney (s. Interview), gefolgt vom Vermiet-Start-up Rentable. Auch Fahrrad-Hotels (s. Interview) und TripPika schafften es ins Finale.

Die Bewertung der Jury, bestehend aus 20 Branchenexpert*innen, machte 80 Prozent des Ergebnisses aus. Das Publikum war für die übrigen 20 Prozent verantwortlich.

Die nächste Runde der Travel Start-up Nights steht bereits fest. Für Start-ups in der Tourismusbranche ist dies die Gelegenheit, ihre Innovationen voranzubringen – und vielleicht selbst auf der großen Bühne zu stehen. Mehr Infos gibt’s hier.

Interview mit Finn Ole Peters, Mitgründer von vJourney

Was ist eure Geschäftsidee?

Wir verbinden Tourismus mit Gesundheit und ermöglichen durch hochwertige 360-Grad-VR-Erlebnisse virtuelle Reisen für Menschen, die nicht mehr physisch verreisen können – insbesondere Senioren in Pflegeeinrichtungen. Unsere VR-Brillen bieten authentische Reiseerlebnisse, fördern das Wohlbefinden und unterstützen sogar die Erinnerungsarbeit bei kognitiven Einschränkungen, denn wir wollen Reise als eine Art Grundbedürfnis etablieren.

Welche Vision verfolgt ihr mit vJourney?

Wir wollen vJourney als führende Plattform für virtuelle Reiseerlebnisse im Gesundheitsbereich und in jedem Wohnzimmer etablieren. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren international zu expandieren, weitere VR-Erlebnisse zu entwickeln und innovative Funktionen wie personalisierte Erinnerungsreisen für Menschen mit Demenz zu integrieren. Ein wichtiger Bestandteil unseres Modells ist der Mietservice, mit dem Nutzerinnen und Nutzer eine VR-Brille mit virtuellen Reiseerlebnissen mieten und bequem von Zuhause aus verreisen können – nachhaltiger geht es nicht.

Zudem arbeiten wir an einem Multiplayer-Modus, der es ermöglicht, dass beispielsweise Enkelkinder und ihre Großeltern gleichzeitig, aber von verschiedenen Orten aus, dieselbe virtuelle Reise erleben können. So wird Reisen trotz Distanz zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Wie seid ihr auf die Travel Start-up Nights aufmerksam geworden und inwiefern habt ihr von der Teilnahme profitiert?

Wir haben über unser Netzwerk in der Tourismus- und Startup-Szene von der Travel Start-up Night erfahren. Besonders durch unseren Touristik-Stammtisch in Hamburg wurden wir darauf aufmerksam.

Durch unsere Teilnahme konnten wir nicht nur wertvolle Kontakte zu potenziellen Partnern und Investoren knüpfen, sondern haben auch viel positive Resonanz und mediale Aufmerksamkeit erhalten. Der Austausch mit anderen Start-ups und Branchenexperten hat uns zudem geholfen, unser Geschäftsmodell weiter zu schärfen. Und natürlich schafft der Award eine sehr hohe Sichtbarkeit auf LinkedIn.

Gründer*in der Woche: NutriSen – bringt das Labor auf den Acker

Das 2023 von Dr. Tobias Vöpel, Dr. Alaa Oughli, Dr. Débora Moretti und Prof. Nicolas Plumeré gegründete Münchner AgriTech-Start-up NutriSen hat ein tragbares Instant-Labor entwickelt, mit dem Landwirt*innen den Nitratgehalt ihrer Pflanzen direkt auf dem Feld messen können.

Präzise Düngung durch Daten vom Feld und von Satelliten – das steckt hinter dem Münchner Start-up NutriSen. Das Start-up, eine Ausgründung der Technischen Universität München (TUM), hat ein Messgerät samt Anwendung entwickelt, mit denen Landwirt*innen hochpräzise und spezifische Düngeempfehlungen spezifisch für ihren Anbau generieren können. Damit soll der Stickstoffeintrag reduziert und die Umwelt geschont werden.

Smartes Düngen dank Labor auf dem Feld

Die Düngemenge für Kulturpflanzen erfolgt in der Praxis meist basierend auf standardisierten Berechnungen oder Erfahrungswerten. Dadurch kann es zu einer unspezifischen, ineffizienten Düngung kommen. Das führt wiederum zu Umweltbelastung und erhöhten Kosten für die landwirtschaftlichen Betriebe. Eine spezifische Ermittlung der nötigen Düngemenge über den Ernährungsstatus der Pflanzen ist für die Betriebe jedoch teuer und zeitintensiv. Das möchte NutriSen ändern. „Was wir erreichen wollten, ist ein Labor auf dem Feld, eine Demokratisierung der datengestützten Landwirtschaft“, erklärt Dr. Débora Moretti aus dem Team des Forschungsprojekts LiveSen-MAP. Im Projekt konnten sie und weitere Forschende, gefördert durch den EIC Transition, eine Technologie zur präzisen Düngung untersuchen.

In wenigen Minuten von Pflanzendaten zu Düngeempfehlungen

Landwirt*innen sammeln auf ihrem Feld Pflanzenhalme und zerquetschen sie. Das austretende Substrat wird auf Biosensorstreifen aufgetragen und das vom Team entwickelte Messgerät ermittelt vom Streifen die Phosphat- und Nitratwerte der Pflanzen. Die Anwendung von NutriSen erstellt dann in wenigen Minuten eine hochauflösende Karte des Feldes anhand von Satellitendaten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit den Werten und entsprechenden Düngeempfehlungen für jeden Feldabschnitt. Damit könne laut dem Team die eingesetzte Düngermenge um bis zu 20 Prozent reduziert werden.

Von der Idee zum Feldtest

Das Gründungsteam um Dr. Tobias Vöpel und Dr. Alaa Oughli erhielt bereits 2021 eine Förderung aus dem EXIST-Forschungstransfer-Programm. Damit konnte die Gruppe weiter wachsen, und im Jahr 2022 kam Dr. Débora Moretti dazu. Gemeinsam mit Prof. Nicolas Plumeré, Professor für Elektrobiotechnologie an der TUM, gründeten sie 2023 NutriSen, um die im LiveSen-MAP Projekt entwickelte Technologie zu erproben und in die Praxis zu bringen.

Zur Gründung ihres Start-ups nahmen sie am Programm XPLORE von UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung, teil. Das Programm zielt darauf ab, Teams auf die Unternehmensgründung vorzubereiten und ein Netzwerk zu etablieren. Auch die Betreuung im TUM Venture Lab Sustainability half dem Team, berichtet Dr. Vöpel: „Das Venture Lab hat uns auch beim Aufbau unseres Netzwerks geholfen. Besonders wertvoll war aber auch das Feedback bei der Bewerbung um die Förderung des European Innovation Council – und wir waren erfolgreich.“

Mittlerweile befindet sich die Technologie in der zweiten Testphase mit landwirtschaftlichen Betrieben. „Durch das Feedback der ersten Phase konnten wir bereits die Sensoren und die Anwendung verbessern. In der zweiten Phase testen jetzt knapp 100 Betriebe die Sensoren vor Ort auf dem Feld“, erklärt Dr. Moretti. Im kommenden Jahr soll basierend auf den Ergebnissen der Feldversuche das Produkt zur Nitratmessung auf den Markt kommen.

EY Startup Academy 2025 - du bist gesucht!

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy ist am Start. Mehr als 70 Start-ups haben bereits die renommierte Startup Academy durchlaufen und von den EY-Expert*innen und etablierten Partner*innen profitiert.

Jetzt bist du gefragt bzw. gesucht!

Du bist ein Tech- oder FinTech-Start-up mit ehrgeizigen Plänen und verfügst idealerweise bereits über ein Minimum Viable Product, eine validierte Markttauglichkeit und suchst innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung?

Dann verpasse nicht die Chance, wertvolle und maßgeschneiderte Unterstützung von EY-Expert*innen zu erhalten, Investor*innen und andere wichtige Akteur*innen im Ökosystem zu treffen und dein Unternehmen mithilfe der EY Startup Academy voranzubringen.

Dieses Top-Programm wartet auf dich

Die EY Startup Academy bietet eine Vielzahl von Events an, die den Start-ups – je nach Schwerpunkt der Veranstaltung – unter anderem die Gelegenheit bieten, sich essentielle Kenntnisse wie etwa in der Unternehmensführung anzueignen, professionelle Beratung zu erhalten oder zu erfahren, worauf Investor*innen besonderen Wert legen. Das 6-wöchige Programm umfasst folgende Veranstaltungen:

Kick-Off

Beim Kick-Off stellt sich eine Vorauswahl von Bewerber*innen vor. Die einzelnen Geschäftsmodelle werden diskutiert und es wird eine moderierte Q&A-Session geben. Am Ende des Abends werden die überzeugendsten Start-ups für die Teilnahme an der EY Startup Academy nominiert und die Teilnehmer*innen, das EY-Team und Vertreter*innen unserer Partner-Unternehmen können in informeller Atmosphäre networken. Die Teilnehmer*innenzahl ist nicht vordefiniert.

Initial Challenge

Bei diesem Event präsentieren die Start-ups ihre Geschäftsmodelle vor EY-Berater*innen sowie weiteren externen Partner*innen. Alle Teilnehmer*innen der EY Startup Academy haben so die Chance, sich einem starken Netzwerk vorzustellen.

Investor Readiness

Bei diesen Veranstaltungen werden Schlüsselpunkte einer Investitionsentscheidung und Schwerpunktgebiete von Investoren diskutiert. Bereiche, die u.a. adressiert werden, sind: Geschäftsmodelle, Business Plan, Unternehmensbewertung, Operations, IT und Finanzierungsverhandlungen.

Public Event

Bei öffentlichen Events werden allgemeine Geschäftsthemen diskutiert und alle Start-ups der Academy können sich mit den Besucher*innen und für speziell diese Events eingeladenen Gästen vernetzen. Dabei wird ein Bezug zu den Themen hergestellt, die für Start-ups von Bedeutung sind. Ein Beispiel hierfür ist z.B. die Beschaffung von öffentlichen Mitteln.

Workshops

Durch praktische, realitätsnahe Übungen eignen sich die Teilnehmer*innen spezielle Fähigkeiten an und sammeln dabei Ideen und Lösungen zu unterschiedlichen Problemstellungen. Mit fünfzehn Veranstaltungen, wird dieses äußerst lehrreiche Veranstaltungsformat am häufigsten stattfinden. Dabei bieten die EY-Expert*innen ausdrücklich an, auf die individuellen Fälle der Teilnehmer*innen einzugehen und diese auch in der Gruppe zu diskutieren. Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass der Austausch mit den Peers und den Subject Matter Experts von EY besonders interessant für die Teilnehmer*innen ist.

Fireside Chat

Exklusive und im kleinen Kreis stattfindende Treffen mit Investor*innen und Gründer*innen, bei denen unterschiedliche Themen besprochen werden.

EY Academy Award

Am Ende der EY Startup Academy wird ein Start-up von einer Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet. Das ausgezeichnete Start-up erhält neben einem Preisgeld auch ein kostenfreies Beratungskontingent. Informationen zu den Jury-Mitgliedern, den Auswahlkriterien und der Sieger-Prämie folgen.

Alle Infos zur EY Startup Academy gibt's hier

+++ Bewerbungsschluss ist der 29. August 2025 +++

Hier geht’s direkt zur Bewerbung

Innovationsagenda 2030 für München gestartet

Ein gemeinsames Bündnis will München zur KI- und Start-up/-Scale-up-Hochburg machen. Ziel ist es, die Isar-Metropole als internationalen Innovations-Hub zu etablieren und die Innovationskultur nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern.

Mit der „Innovationsagenda 2030“ setzen die Munich Innovation Ecosystem GmbH, die Landeshauptstadt München, die IHK für München und Oberbayern, die Start2 Group sowie viele weitere Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Hand neue Impulse für die Stadt als Innovationsmotor von morgen – nachhaltig, digital und menschenzentriert.

Ziel ist es, München als internationalen Innovations-Hub zu etablieren und die Innovationskultur nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern. Gleichzeitig sollen strukturelle Herausforderungen durch kreative und technologische Lösungen angegangen werden.

„Wir entwickeln München gezielt zu einem international sichtbaren Innovationszentrum – vernetzt, kooperativ und zukunftsorientiert“, sagt Frizzi Engler-Hamm, CEO der Munich Innovation Ecosystem GmbH. „Mit der Innovationsagenda 2030 schaffen wir die Grundlage dafür, technologischen Fortschritt, gesellschaftliche Teilhabe und ökologische Verantwortung wirkungsvoll zu verbinden und nachhaltig zu gestalten.“

Fünf Handlungsfelder, ein Ziel: Gemeinsam Zukunft gestalten

Die Innovationsagenda 2030 vereint folgende fünf strategische Handlungsfelder:

1. Scale-up City 2030 – Die Zukunft der Wirtschaft von München

Im Handlungsfeld Scale-up City 2030 wird München gezielt für Scale-ups gestärkt – also Unternehmen, die schnell wachsen und kurz vor dem Sprung zu internationalen Playern stehen. Das Handlungsfeld adressiert konkrete Standortfaktoren wie Produktionsflächen, politische Sichtbarkeit und Netzwerkanbindung. Ein erster Baustein: die Initiativen Scale-up Council und Innovativer Mittelstand.

Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern: „München ist schon heute der Standort Nummer 1 in Deutschland für Start-ups. Unsere erstklassigen Universitäten und Hochschulen schaffen beste Voraussetzungen dafür, dass viele Start-ups entstehen und sich mitunter weiterentwickeln zu Scale-ups, also zu Unternehmen mit einem rasanten Wachstum von Umsatz und Beschäftigen. Damit der Wachstumsturbo für möglichst viele junge Unternehmen gezündet wird, müssen wir aber noch Steine aus dem Weg räumen: Bürokratie an erster Stelle, Berücksichtigung bei staatlichen Aufträgen und größere Finanzierungsvolumina mit Wagniskapitalgebern insbesondere aus Deutschland und Europa. Mit dem Scale-up-Council schaffen wir eine Plattform für unsere aufstrebenden Wachstumsstars: Wir adressieren die konkreten Anliegen der Scale-ups an Politik und Verwaltung, wir unterstützen bei der Umsetzung von Investitionen, Produktionserweiterungen und beim Zugang zu den Weltmärkten sowie bei der Aus- und Weiterbildung. Gemeinsam werden wir Münchens Vorreiterrolle als Hightech-Standort für die junge Wirtschaft weiter ausbauen, angekündigte Scale-up-Förderstrategien aus Berlin und Brüssel lokal umsetzen und den Weg für die Unternehmen der Zukunft ebnen.“

2. München als zentraler KI-Hub in Europa

Im Mittelpunkt dieses Handlungsfeldes steht das in Planung befindliche House of AI, welches eine zentrale Plattform für Wissenschaft, Wirtschaft und die öffentliche Hand schafft, um gemeinsam an innovativen KI-Lösungen zu arbeiten und München als Zentrum für künstliche Intelligenz zu stärken. Es bietet einen physischen und virtuellen Campus für Forschung, Entwicklung und Co-Creation. „Die räumliche Nähe zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Start-ups schafft ideale Voraussetzungen für eine effiziente Zusammenarbeit in der KI-Entwicklung – so können praxisnahe Lösungen schneller realisiert und in Wirtschaft und Gesellschaft wirksam eingesetzt werden“, so Frizzi Engler-Hamm.

3. CleanTech Hub 2030 - Stärkung von CleanTech für eine regenerative Zukunft

Der Zero Waste Innovation Hub – als eine Initiative des Handlungsfeldes CleanTech Hub 2030 – begleitet Münchens Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger, kreislauforientierter Lösungen. Mit maßgeschneiderten Beratungsangeboten, Workshops und der Einbindung zirkulärer Start-ups erhalten Unternehmen praxisnahe Lösungen.

4. Stärkung der Innovationsoffenheit unserer Gesellschaft

München setzt auf eine lebendige Innovationskultur, die alle einbezieht – Bürgerinnen und Bürger, Start-ups, Unternehmen, Wissenschaft sowie die Verwaltung. Durch offene Räume und Plattformen für Austausch, Experimente und Zusammenarbeit entstehen praxisnahe Lösungen für globale und lokale Herausforderungen – mit dem Ziel, die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu verbessern.

5. Positionierung Münchens als führender europäischer Innovationsstandort

Gezielte Marketingmaßnahmen und Auftritte positionieren München als führenden Innovations- und Start-up-Standort in Europa und stärken Münchens internationale Sichtbarkeit.

Innovation als gemeinschaftliche Gestaltungsaufgabe bzw. -herausforderung

Die Innovationsagenda 2030 will Innovation als einen umfassenden Prozess betrachten, der nicht nur technologische, sondern auch soziale und kulturelle Entwicklungen umfasst. Sie will eine Kultur der Offenheit, Beteiligung und Experimentierfreude fördern und legt den Fokus auf die kontinuierliche Weiterentwicklung urbaner Strukturen, Prozesse und Beteiligungsmöglichkeiten, die den Bürger*innen Raum für Mitgestaltung bieten.

„Start-ups und Scale-ups stehen für Innovationen und für die Wirtschaft und den Wohlstand von Morgen. Deshalb ist mir ihre Förderung so wichtig. Mit der Innovationsagenda 2030 stellen wir uns gut für die Zukunft auf und setzen international ein starkes Zeichen. Dabei gelingen Innovation und Fortschritt nur im gemeinsamen Austausch und in der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren. Es braucht die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und der Stadtverwaltung, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern“ ergänzt Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München.

Europäisch und global vorne dabei

„Wir reden nicht nur über Innovation – wir ermöglichen sie, insbesondere durch den einmaligen Mix zwischen Top-Hochschulen, der klassischen Wirtschaft, Start-ups und Scale-ups sowie der Investoren-Szene“, so Prof. Matthias Notz, Geschäftsführer Start2 Group, Gesellschafter Munich Innovation Ecosystem GmbH. „Insbesondere mit dem Fokus auf Scale-ups können wir München in 2030 europäisch und auch weltweit vorne mitspielen.“

Die Innovationsagenda 2030 wird getragen von der Munich Innovation Ecosystem GmbH, ihren Shareholdern Start2 Group GmbH, Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH und der UnternehmerTUM GmbH, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, der IHK für München und Oberbayern, sowie zahlreichen Partnern wie der Bayerischen KI-Agentur Baiosphere, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Nemetschek Innovationsstiftung, u.v.m.

Alle Interessierten sind eingeladen, sich aktiv an der Umsetzung der Innovationsagenda 2030 zu beteiligen und zur Weiterentwicklung Münchens als Innovationsstandort beizutragen.

Fideus: TaxTech-Start-up schließt Pre-Seed-Runde über 900.000 Euro ab

Das 2024 in Berlin von Lennart Friedrich, Kai Klapal und Daniel Bartholomae gegründete Fideus ist eine KI-gestützte Plattform für Holdings von Gründer*innen und Investor*innen, die die Zusammenarbeit mit Steuerberatungen vollständig digitalisieren will.

Fideus – 2024 von einem Team aus erfahrenen Gründer*innen und FinTech-/TaxTech-Expert*innen rund um Kai Klapal, Lennart Friedrich und Daniel Bartholomae gegründet –, verfolgt das Ziel, eine digitale Plattform zu schaffen, auf der Steuerberatungen und Unternehmen effizient zusammenarbeiten, um das Management von Holdings zu vereinfachen – mit gemeinsamen Workflows, Echtzeit-Daten und KI-Unterstützung. Bereiche wie Asset-Management, Immobilien und Treasury für Holdings sollen langfristig ebenso integriert und angeboten werden.

Dazu gibt Fideus nun den erfolgreichen Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 900.000 Euro bekannt. Zu den Investor*innen zählen unter anderem Max Brenner (KI-Experte), Diana zur Löwen (Rawr Ventures), die Venture Capital Fonds NCA und Shio Capital, das Business-Angel-Syndikat Blackdor, Daniel Hanemann (Wundertax) sowie weitere erfolgreiche Unternehmer aus dem FinTech- und TaxTech-Umfeld.

Mit seiner digitalen Plattform für Holdinggesellschaften plant das Berliner Start-up, die Zusammenarbeit zwischen Gründer*innen und Steuerkanzleien zu vereinfachen. Ziel ist es, den oft aufwendigen und fragmentierten Prozess rund um Jahresabschlüsse von Holdinggesellschaften mit Hilfe von KI und einer modernen User Experience (UX) deutlich effizienter zu gestalten – zum Vorteil von Steuerberatungen und Unternehmer*innen, die als ihre Kund*innen zunehmend moderne Lösungen erwarten.

Eine Branche im Wandel: Konsolidierung, Fachkräftemangel, Digitalisierung

In den vergangenen Jahren hat sich der Markt für Dienstleistungen rund um das Management von Steuerzahlungen drastisch verändert:

- Das Fremdbesitzverbot wird zunehmend aufgeweicht, was für Steuerberater und Unternehmensgründer problematisch ist, da so die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit potenziell gefährdet werden.

- Private-Equity-Unternehmen wie EQT oder KKR investieren vor diesem Hintergrund vermehrt in große Kanzleinetzwerke.

- Der Fachkräftemangel betrifft auch Steuerberater und Kanzleien – seit 2012 hat sich die Zahl offener Stellen fast verdoppelt, während die Zahl an Auszubildenden stagniert.

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unterstreicht in diesem Zusammenhang einen wichtigen Aspekt: Bis zu 100 Prozent der Kernaufgaben von Steuerfachangestellten sind mittlerweile automatisierbar.

Viele kleine und mittelgroße Dienstleister*innen geraten daher zunehmend unter Druck: Sie konkurrieren mit kapitalstarken, größeren Playern und gleichzeitig fehlt es ihnen an Zeit, Personal und Ressourcen, um eigene Technologielösungen zu bauen. Dazu Fideus-Mitgründer Kai Klapal,: „Der Markt für Steuerberatung steckt in einer Zwickmühle: Es gibt zu viel Arbeit, zu wenig Leute und zu wenig Technologie. Hier wollen wir mit unserer Software Abhilfe schaffen und für alle Beteiligten wieder mehr Raum für qualifizierte Beratung kreieren, sodass der Fokus nicht auf administrativen, sondern wertschöpfenden Tätigkeiten gelegt werden kann.“

Zielgruppe: Holdings von Gründer*innen und Investor*innen

Fideus konzentriert sich zum Start auf Holdingstrukturen von Unternehmer*innen und Investor*innen – eine Zielgruppe, die häufig durch das Raster klassischer Kanzleiprozesse fällt. Wenig operatives Volumen, aber hohe Komplexität bei Cap Tables, Beteiligungen oder Aktienportfolios sorgen oft für intransparente Kosten und langwierige Abläufe.

Diana zur Löwen, Business Angel und Unternehmerin, Rawr Ventures: „Steuerberatung ist ein zentraler Bestandteil des Wirtschaftssystems. Gerade bei Holdingstrukturen sind zu viele Prozesse und der Austausch zwischen Mandant*in und Kanzlei jedoch nach wie vor unnötig manuell. Fideus entwickelt eine stark nachgefragte Lösung, die sowohl für Unternehmen als auch für Kanzleien Zeit spart und Friktion abbaut.”

Das Fideus-Team entwickelt eine Software-Plattform, die mithilfe von konversationeller KI und agentischen Systemen wiederkehrende Aufgaben wie Fristenüberwachung, Belegabgleich oder Opos-Abstimmung vorbereitet und automatisiert. In einem nächsten Schritt plant das Unternehmen, Steuerberater*innen direkt in diese Prozesse einzubinden – und somit nicht zu ersetzen, sondern zu verstärken. Der Fokus liegt dabei auf einer herausragenden UX für Unternehmer*innen, verbunden mit strukturierten Übergaben in die Systeme der Kanzleien.

Erste Kund*innen und Zusammenarbeit mit Partnerkanzlei

Erste zu automatisierende Prozesse laufen derzeit über eine Partnerkanzlei, die bereits über 200 Holdings von Kund*innen des Start-ups betreut. Langfristig soll Fideus die zentrale Plattform für Holdings sein – mit integriertem Zugang zu Steuer-Reporting, Investmentverwaltung, Immobilien und Treasury.

Das nun eingesammelte Pre-Seed-Kapital soll vor allem in die weitere Produktentwicklung fließen, die unter anderem agentische Arbeitsabläufe, KI-gestützte Mustererkennung und Fehlervermeidung sowie kollaborative Plattform-Logik für Steuerberatungen vorsieht.

remberg erhält 15 Mio. Euro in Series A+ Finanzierungsrunde

Mit dem neuen Kapital will remberg sein Produkt weiterentwickeln, insbesondere im Bereich KI-gestützter Wartungsoptimierung und Predictive Maintenance.

Remberg wurde 2018 in München von David Hahn, Julian Borg, Cecil Wöbker und Hagen Schmidtchen als Ausgründung der TU München & CDTM gestartet. Das KI-Unternehmen bietet eine intelligente Instandhaltungsplattform für Industrieunternehmen, um ungeplanten Stillständen vorzubeugen, diese schnellstmöglich zu beheben und für Audits vorbereitet zu sein.

Bisher konnte remberg 28 Mio. Euro an Finanzierung einsammeln – u.a. von Acton Capital, Oxx, Earlybird, Speedinvest, Fly Ventures und Angels wie z.B. die Gründer von Personio, Forto und Celonis. Jetzt hat remberg hat in einer Series A+ Finanzierungsrunde 15 Mio. Euro erhalten. Die Runde wird von Acton Capital aus München und Oxx aus London angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Earlybird, Speedinvest und Fly Ventures.

Das frische Kapital soll in die Expansion in Europa sowie die Weiterentwicklung der KI-gestützten Instandhaltungssoftware fließen. „Wir entwickeln die führende Instandhaltungsplattform im Zeitalter von KI, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu sichern”, sagt David Hahn, CEO und Co-Founder von remberg.

Ungeplante Stillstände kosten europäische Industrieunternehmen jährlich rund 500 Milliarden Euro an Umsatzeinbußen. Besonders im Mittelstand sind Instandhaltungsprozesse oft ineffizient, weil sie analog oder mit veralteten Systemen organisiert sind. Remberg bietet eine skalierbare, mobile Lösung, die sich in bestehende IT-Systeme integriert und Wartungsprozesse mit KI optimiert – unabhängig davon, ob bereits eine Software für Instandhaltung vorliegt oder nicht. Tritt eine Störung auf, scannen Mitarbeitende aus der Produktion einen QR-Code und erhalten über den KI-Chat in der remberg Software sofort passende Lösungen – basierend auf den Daten und der Historie der Maschine. Bereits über 150 Kunden, darunter SCHUNK, Brandt Zwieback-Schokoladen, Liqui Moly, Edding und Meleghy Automotive nutzen remberg zur Reduzierung von Stillständen und zur Automatisierung von Wartungsaufgaben.

Marktlücke: Europas Antwort auf US-Instandhaltungsplattformen

„Europas Industrie braucht Lösungen aus Europa. Wir können es uns nicht leisten dieses Softwaresegment den USA zu überlassen, vor allem wenn es um das Rückgrat unserer Wirtschaft, die fertigende Industrie, deren Anlagen und Daten geht. Genau hier setzen wir an“, sagt David Hahn.

Während der Markt für Instandhaltungssoftware in den USA bereits stärker von digitalen Plattformen wie z.B. MaintainX geprägt ist, hat Europa bisher keine vergleichbare, moderne, auf KI ausgelegte Lösung hervorgebracht. remberg hat diese Lücke nicht nur erkannt, sondern bedient die spezifischen Anforderungen der europäischen Industrie – mit Blick auf Datensicherheit, Hosting und Reifegrad der Digitalisierung. Mit über 1 Mio. Anlagen, die bereits über remberg in Europa verwaltet werden, positioniert sich remberg als der aufstrebende europäische Marktführer im Bereich modernes Computerized Maintenance Management System (CMMS) und Enterprise Asset Management (EAM).