Aktuelle Events

44 Mio. Dollar für On-Demand-Lieferservice Gorillas

Der innovative Lebensmittel-Lieferservice aus Berlin hat nur sieben Monate nach seinem Start eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 44 Mio. US-Dollar abgeschlossen.

Gorillas ist ein On-Demand-Lieferservice für Lebensmittel, der eine breite Palette von Produkten zu Einzelhandelspreisen anbietet, darunter frisches Obst und Gemüse sowie weiteren Waren des täglichen Bedarfs. Das Unternehmen, das im Mai 2020 gestartet ist, hat sich zum Ziel gesetzt, den Convenience-Handel neu zu definieren, indem Lebensmittel und Haushaltswaren in durchschnittlich zehn Minuten nach Bestellung geliefert werden.

Nach seinem Start in der deutschen Hauptstadt vor sieben Monaten ist das Unternehmen inzwischen auch in Köln vertreten. Im Dezember eröffnet das Unternehmen mit Amsterdam seinen ersten internationalen Standort. 2021 wird Gorillas seine Expansion weiter vorantreiben und plant, bis Ende des zweiten Quartals nächsten Jahres in über 15 europäischen Städten mit mehr als 60 Warenlagern vertreten zu sein. Der Lieferservice verzeichnet in beiden deutschen Standorten ein starkes organisches Wachstum im dreistelligen Prozentbereich von Monat zu Monat. Mit diesem beeindruckendem Wachstumskurs hat das Berliner Unternehmen nun auch das Interesse führender US-amerikanischer Investoren geweckt.

„Von Anfang an trieb uns eine Überzeugung um: In einer Welt, in der wir die Technologie haben, um zum Mars zu gelangen, sollte ein Hauptbedürfnis wie der Lebensmitteleinkauf bequemer und zugänglicher sein. Bisher haben wir diese Vision in Berlin umgesetzt und sind auf eine überwältigende Reaktionen von zehntausenden Menschen gestoßen. Unsere Mission ist es, allen Menschen in Europas in zehn Minuten Lebensmittel an ihre Haustür zu bringen. Darauf liegt unser ganzer Fokus und das ist der Treiber unseres Erfolgs,“ sagt Kağan Sümer, CEO und Mitgründer von Gorillas.

Amplifold sichert sich 5 Mio. Euro Seedfinanzierung

Amplifold, ein 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, entwickelt eine ultrasensitive Signalverstärkungsplattform für Lateral-Flow-Immunoassays (LFAs).

Der globale Markt für diagnostische Schnelltests (Point-of-Care-Testing) gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten im Gesundheitswesen und wird bis 2030 auf über 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Lateral-Flow-Tests (LFAs), zum Beispiel für Infektionen oder kardiovaskuläre Marker, sind zwar weltweit etabliert, stoßen aber bei der Sensitivität an technologische Grenzen: Aktuelle Schnelltests erreichen durchschnittlich nur bis zu 75 Prozent Genauigkeit, was häufig zu Fehldiagnosen führt und den Einsatz zeit- und kostenintensiver PCR-Labortests nötig macht.

Medizintechnologischer Durchbruch

Genau hier setzt Amplifold, ein im Jahr 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, an: Mithilfe programmierbarer DNA-Origami-Nanostrukturen steigert das Unternehmen die analytische Sensitivität von Schnelltests um das bis zu 100-Fache. Damit wird es erstmals möglich, PCR-ähnliche Diagnostik in Echtzeit und direkt am Patienten durchzuführen – kostengünstig, ohne Labor und innerhalb weniger Minuten.

Die Plattform des Unternehmens basiert auf Erkenntnissen einer in Nature Communications veröffentlichten Studie, die zeigt, dass programmierbare DNA-Origami-Nanostrukturen die Testempfindlichkeit klassischer LFAs drastisch erhöhen können, ohne dessen Testformat oder bestehende Herstellungsprozesse zu verändern. Diese Technologie ermöglicht kostengünstigen Schnelltests die Sensitivität von gerätebasierten Tests – und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in der dezentralen Diagnostik, Point-of-Care-Testing und globalen Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen, darunter Kardiologie, Neurologie mit Fokus auf Schlaganfälle und Infektionsmedizin.

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde nutzt Amplifold, um seine Technologie der Signalverstärkung in eine marktfähige industrielle Lösung zu überführen, das Produktentwicklungs- und Regulatory-Team auszubauen und die IVDR-Zulassung des ersten In-vitro-Diagnostikprodukts in Europa vorzubereiten. Zudem wird das Unternehmen in das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) in Martinsried – eines der führenden Life-Science-Startup-Zentren Europas – umziehen und dort von der Nähe zu akademischen und klinischen Partnern profitieren.

„Lateral-Flow-Tests haben den Zugang zur Diagnostik revolutioniert, aber ihre Empfindlichkeit blieb traditionell hinter den zentralen Laborsystemen zurück. Mit der DNA-Origami-Signalverstärkung können wir viel mehr Signalgeber auf jedes Bindungsereignis eines Standardstreifens programmieren. Kostengünstige Schnelltests erreichen auf diese Weise die Sensitivität von Labor-Messgeräten, ohne dass das Grundformat verändert werden muss”, sagt Dr. Maximilian Urban, Co-Gründer von Amplifold und Haupterfinder der Kombination aus DNA-Origami-Nanotechnologie und Lateral-Flow-Assays.

FION Energy sichert 1,4 Mio. € für KI-optimierte Batteriesysteme

FION Energy wurde 2025 von Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta in Berlin gegründet. Das CleanTech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit.

Europas Industrie zahlt im Schnitt rund 50 % mehr für Strom als Wettbewerber*innen in den USA oder China – eine Belastung, die Produktionsstandorte unter Druck setzt. Ursache sind schwankende Einspeisungen aus Wind und Sonne und fehlende Verbrauchsflexibilität in den Werken.

Das Berliner CleanTech-Start-up FION Energy hat dafür eine Lösung entwickelt und eine Pre-Seed-Finanzierung über 1,4 Mio. € abgeschlossen – angeführt von HTGF und Norrsken Evolve, mit Beteiligung erfahrener Business Angels.

FION bringt mit Batteriespeichern mehr Stromflexibilität ins Werk – herstellerunabhängig und KI-gesteuert für einen wirtschaftlich optimalen Betrieb. Das frische Kapital soll den Roll-out, die Weiterentwicklung der Plattform und den Teamausbau beschleunigen, um Energiekosten zu senken und Standorte zu stärken.

Industrielle Batteriespeicher – einfach, wirtschaftlich, intelligent

Die meisten Industrieunternehmen wollen ihre Energiekosten senken, stoßen dabei aber auf technische Komplexität und hohen Betriebsaufwand. FION bietet eine Gesamtlösung – von der Standortanalyse über Dimensionierung, Beschaffung und Installation eines schlüsselfertigen Batteriesystem bis zum laufenden Betrieb. Die firmeneigene KI-Dispatch-Engine lernt Verbrauchsmuster, liest Tarife und Marktpreise und steuert die Batterie autonom. So werden Lastspitzen geglättet, Netzentgelte reduziert und Preis-Arbitrage genutzt - ohne zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Das Ergebnis: bis zu 50 % geringere Stromkosten.

Mission und Ausblick

FIONs Mission ist, Energie zum Wettbewerbsvorteil der Industrie zu machen - und damit Produktion in Europa wieder wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Langfristig entsteht eine Plattform, die industrielle Standorte zu einem intelligenten, dezentralen Energienetz verbindet – in dem jede Fabrik nicht nur Energie verbraucht, sondern sie aktiv managt und vermarktet. Philipp Hamm, Mitgründer & Geschäftsführer von FION Energy: „Europas Industrie verliert durch hohe Stromkosten an Boden. Mit FION wird Energie planbar und profitabel – unsere KI macht Batteriespeicher zum echten Wettbewerbsvorteil.“

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

Datenbank-Start-up SereneDB sichert sich 2,1 Mio. US-Dollar Pre-Seed-Finanzierung

Das 2025 von Alexander Malandin, Andrey Abramov und Valerii Mironov gegründete Berliner Datenbank-Start-up SereneDB entwickelt eine Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation.

SereneDB hat seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 2,1 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von den Risikokapitalfonds Entourage und High-Tech Gründerfonds (HTGF) angeführt.

Das Team nutzt sein Know-how aus der Entwicklung der weltweit schnellsten C++-Suchbibliothek für Unternehmen, um die Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Das Unternehmen wird die Investition nutzen, um seine Kernaufgabe zu verfolgen: den Aufbau einer dedizierten Datenbank für Echtzeit-Suche und -Analyse, die die aktuellen Industriestandards neu definiert.

Die meisten Such- und Analysetools wurden entwickelt, um einzelne, statische Elemente zu finden, und nicht, um sich schnell ändernde, komplexe Daten zu analysieren. Sie haben Schwierigkeiten mit Aktualisierungen und Löschungen in Echtzeit und zwingen Teams dazu, Suchvorgänge, Caches und Dashboards miteinander zu verknüpfen. Das Ergebnis sind langsame Antworten, instabile Pipelines und veraltete Erkenntnisse.

SereneDB vereint Live-Daten und tiefgehende Analysen in einem System. Es verbindet eine leistungsstarke und vielseitige Suchmaschine mit moderner OLAP-Ausführung unter dem Standard-PostgreSQL-Dach, verarbeitet Echtzeit-Eingaben mit korrekten Aktualisierungen und Löschungen und liefert komplexe Ergebnisse in Millisekunden. Während Menschen und KI-Agenten bessere Fragen zu den aktuellsten Daten stellen können, reduzieren Unternehmen den Werkzeug-, Kosten- und Betriebsaufwand durch den Einsatz einfacher und standardisierter SQL-Tools und APIs.

Andrey Abramov, Mitbegründer von SereneDB, sagt: „Wir haben uns von einem persönlichen Projekt im Jahr 2014 zu dem außergewöhnlichen Team entwickelt, das wir heute sind. Unser gemeinsames Ziel war es schon immer, echte Echtzeit-Analysen zu verwirklichen. Die Partnerschaft mit Entourage und HTGF gibt uns die Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen, und wir schätzen ihr Vertrauen, während wir unsere Mission erfüllen.“

Münchner Scale-up EcoG erhält 16 Mio. € Series B

EcoG stellt u.a. Referenzdesigns und ein standardisiertes Betriebssystem für Ladeinfrastruktur zur Verfügung und bietet eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Hersteller von Schnellladesäulen.

Während die europäische Autoindustrie vor strukturellen Veränderungen steht, wächst der Ladeinfrastrukturmarkt global weiter zweistellig – zunehmend auch an Schnellladestandorten für Logistik, Industrie und Handel. In diesem Umfeld sichert sich EcoG, ein internationales Scale-Up für Ladeinfrastruktur mit Hauptsitz in München und Detroit, 16 Millionen Euro von europäischen Investoren.

Die Runde wird angeführt vom Münchner GET Fund, Extantia und Bayern Kapital, die in das starke globale Wachstumspotenzial elektrifizierter Logistik- und Nutzfahrzeugflotten investieren.

Mit dem frischen Kapital will EcoG seine Softwareplattform für Ladesäulenhersteller weiter skalieren mit Fokus auf den Ausbau der gewerblichen Schnellladeinfrastruktur. Damit setzt das Unternehmen zunehmend den Standard als Betriebssystem für Schnellladeinfrastruktur. Die Technologie ist bereits heute in Europa, Indien und den USA in breitem Einsatz.

Als global orientiertes Unternehmen plant EcoG am Standort Bayern einen Innovationshub aufzubauen, um die Integration neuer Ladetechnologien wie bidirektionales Laden in Flotten oder Megawatt-Charging für E-Lkw und Ladehubs unter Realbedingungen mit Hardware- und Logistikpartnern weiter zu erproben. Mit Partnern wie Rittal stellt EcoG hierfür Laderreferenzdesigns für die Integration zur Verfügung und integriert diese zur CO2 und Kostenoptimierung mit Partnern in Geschäftsprozesse. Für den praxisnahen Aufbau der Hubs führen die Münchner aktuell Gespräche mit Depotbetreibern, Logistikern und sind offen für weitere Gespräche.

Jörg Heuer, CEO und Mitgründer von EcoG: „Die Anfangsjahre der E-Mobilität sind nun erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen Professionalisierung und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von elektrischen Lkws in der Stadtlogistik. Das ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern zunehmend eine echte Geschäftsgrundlage.”

Johannes Hund, CTO und Mitgründer von EcoG kommentiert: „Konzerne wie Amazon zählen bereits heute zu den größten Betreibern von Ladeinfrastruktur weltweit und unsere Ladeplattform kann Firmen wie diese zukünftig noch besser unterstützen.“

Gründer*in der Woche: experial – KI-Zwillinge auf Knopfdruck

Klassische Marktforschung ist zeit- und kostenintensiv, bringt aber oft nur unzuverlässige Resultate. Die experial-Gründer wollen das grundlegend ändern.

Wer schon einmal an einer Marktforschungsumfrage teilgenommen hat, weiß: Das ist eine zähe Angelegenheit. Man klickt sich durch Fragebögen, nimmt an Diskussionsrunden teil und erhält zum Schluss (bestenfalls) eine magere Entlohnung.

Für Unternehmen, die solche Befragungen durchführen, besteht genau darin ein Problem: „Es ist schwer, an die gewünschten Zielgruppen heranzukommen, weil keiner mitmachen will“, sagt Tobias Klinke, Co-Gründer des Start-ups experial. „Und wenn doch, dann sind es die falschen.“

Klassische Marktforschung ist ineffektiv

Der promovierte Konsumforscher weiß, wovon er spricht. Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er sich jahrelang mit Marktforschungsmethoden beschäftigt und selbst unter der unzureichenden Datenlage aus Zielgruppenbefragungen gelitten. „Man darf sich nichts vormachen: Da sitzen Leute, die Geld verdienen wollen und den Fragebogen so schnell wie möglich abhaken. Relevante Daten lassen sich so nur schwer erheben.“ Denn ob die Antworten tatsächlich das Konsumverhalten widerspiegeln oder die Befragten einfach nur schnell fertig werden oder sich ins rechte Licht rücken wollen, ist kaum auszumachen.

Hinzu kommt: Für die Auftraggebenden sind solche Marktforschungen extrem aufwändig, teuer und langwierig – vom Erstellen des Fragenkatalogs über das Organisieren der Befragung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.

Genau hier setzt experial an: Es möchte Unternehmen besser, schneller und günstiger wissen lassen, was bestimmte Kund*innenprofile zu konkreten Fragestellungen denken, zum Beispiel über ein neues Produktfeature. „Jeder Produkt- oder Marketingmanager hat täglich Entscheidungen zu treffen, für die authentisches Kundenfeedback absolut relevant ist“, so Klinke. Dafür stellt experial in einem klassischen Software-as-a-Service-Modell sogenannte Digital Twins zur Verfügung – digitale Simulationen realtypischer Personen aus der gewünschten Zielgruppe.

Über eine Chat-Funktion können diese digitalen Zwillinge nach Belieben befragt oder interviewt werden. Neben der Darstellung der Umfrageergebnisse in Diagrammen, Tabellen oder Kurztexten ermöglicht das Tool, mit Kund*innenprofilen in Echtzeit zu interagieren, Nachfragen zu stellen, zu diskutieren.

Zielgruppe abbilden statt Persona erfinden

Das Besondere: Statt klassische Personas abzubilden – also ein stereotypisches Bedürfnisbündel einer fiktiven Persönlichkeit –, simuliert experial zum Beispiel 1000 Personen eines bestimmten Adressat*innenkreises, die dann an einer Befragung teilnehmen. So wird eine spezifische Gruppe in ihrer ganzen Meinungsvielfalt abgebildet. „Es geht nicht darum, eine idealtypische Kunstfigur, sondern eben 1000 konkrete Personen zu simulieren. So können wir die ganze Bandbreite an Meinungen innerhalb einer Zielgruppe abbilden“, erläutert Klinke.

Von der Forschung zur Geschäftsidee

Am Anfang stand ein konkretes Problem für die eigene Arbeit. Alle drei Gründer haben ihre Wurzeln in der Forschung. Tobias Klinke und Nader Fadl haben gemeinsam studiert, für Klausuren gebüffelt und später beide promoviert – Klinke in Consumer Research, Fadl in Gamification. Drei Jahre arbeiteten sie bereits zusammen, bevor 2022 die Idee für das gemeinsame Start-up entstand. Als die technische Umsetzung immer komplexer wurde, kam Nils Rethmeier – er hat in Machine Learning promoviert – als dritter Gründer hinzu.

Während sich die drei als Wissenschaftler noch mit der geringen Datenqualität klassischer Marktforschung herumschlugen, wuchsen zeitgleich die Anwendungspotenziale künstlicher Intelligenz (KI). Immer mehr beschäftigte sie die Frage, ob nicht beides kombinierbar wäre. Erste Lösungen suchten Klinke und Fadl zunächst, indem sie große Sprachmodelle (LLMs) mit demografischen Standarddaten aus der Marktforschung fütterten – mit ernüchterndem Ergebnis. „ChatGPT allein eignete sich kaum. Um Zielgruppen in ihrer Vielschichtigkeit zu simulieren, müssen wir viel mehr wissen als Alter, Beruf und Postleitzahl“, so Klinke. So lernten sie, welche Daten für eine realitätsnahe Simulation hilfreich sind und welche nicht. „Relevante Inputs sind eher Persönlichkeitsmerkmale, Werte, Lebensgeschichten. Echte Daten von echten Personen“, so Klinke weiter. Durch den Abgleich mit bestehenden Daten konnten die synthetischen KI-Modelle sukzessive verbessert werden. Die Verwendung von AI Agent Memory brachte dann den ersten Durchbruch: eine Übereinstimmung von 85 Prozent.

Seitdem geht der technologische Fortschritt rasant voran. Heute laufen bei experial verschiedene LLMs im Hintergrund. Das LLM-Ensembling hat den Vorteil, dass je nach Fragestellung die geeignetsten Modelle zum Einsatz kommen, etwa mit oder ohne Reasoning. „Die rationale Begründbarkeit von Antworten ist für unsere Simulationen nicht immer relevant. Menschen entscheiden oft aus dem Bauch heraus“, fügt Fadl hinzu.

Von Wissenschaftlern zu Unternehmern

Klinke und Fadl wussten: Sie sind an etwas dran. Verlässlich simulierte Datensätze würden nicht nur ihrer Forschung zugutekommen, sondern auch vielen Unternehmen. Die zündende (Geschäfts-)Idee kam mitten im Arbeitsalltag. Nach ihrer Zeit an der Uni arbeiteten die beiden in einer Digitalagentur und begleiteten erste Online-Marktforschungsprojekte für größere Kund*innen. Dabei erlebten sie hautnah, wie klassische Marktforschung in der Praxis funktioniert: Ein Marketing- oder Innovationsmanager formuliert eine Fragestellung, schickt sie per E-Mail an die interne Insights-Abteilung und wartet.

Wochen später, oft nach externem Agenturbriefing und einem fünfstelligen Budget, kommen die Ergebnisse zurück – viel zu spät und viel zu teuer für den heutigen Innovationsdruck. „Das war für uns der Moment, an dem wir dachten: Das muss doch anders gehen“, erinnert sich Klinke. Genau zu dieser Zeit erschien ChatGPT. Die Idee war plötzlich greifbar: Warum nicht Zielgruppen simulieren, in Echtzeit, mit KI? Damit war der Grundstein für das Start-up gelegt.

Danach ging es schneller als gedacht. Mit dem steigenden technischen Anspruch war das Projekt nicht mehr eigenständig finanzierbar. „Als wir die ersten Machine-Learning-Researcher brauchten, war klar: Wir müssen Kapital aufnehmen“, so Fadl. Ein Professor, mit dem die Gründer bereits inhaltlich zusammengearbeitet hatten, stieg als erster Business Angel ein. „Durch die persönliche inhaltliche Verbindung zum Thema hat das einfach sehr gut gepasst“, erinnert sich Klinke. „Noch heute treffen wir uns alle vier Monate, um viele Fragestellungen miteinander zu diskutieren.“ Es folgten zwei weitere Angel Investoren und ein halbes Jahr später zwei Venture-Capital-Unternehmen.

Die nächste Generation Digital Twins im Visier

Heute arbeitet das Start-up mit zehn Mitarbeitenden und betreut Teams von Unternehmen wie Fressnapf, Ergo und der Versicherungskammer Bayern. „Der Marktforschungsmarkt ist gigantisch“, so Fadl. „Global liegt der Umsatz bei zirka 150 Milliarden US-Dollar, wovon gut ein Drittel in den USA anfällt. Wir wollen uns in Zukunft verstärkt auf den amerikanischen Raum konzentrieren.“

Die Ziele sind ambitioniert, aber alles andere als unrealistisch. Das Geschäftsmodell von experial hat das Potenzial, die Branche zu verändern. „Studien zeigen eindeutig: Je kundenorientierter Unternehmen handeln, desto profitabler werden sie. Wir wollen Kundenfeedback in die tägliche Arbeit von Entscheider*innen integrieren. Mit klassischer Marktforschung ist das nicht möglich“, so Klinke.

Und noch einen Vorteil sehen die Gründer in ihrem Modell: Bisherige Versuche, neue Technologien für die Branche zu nutzen, zielten darauf ab, die Marktforscher*innen zu ersetzen. Experial denkt anders: Nicht die Forschenden sollen ersetzt werden, sondern die Befragten, die ohnehin keine Lust darauf haben.

Künftig wird es zudem entscheidend sein, mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dementsprechend will experial die eigenen Digital Twins weiterentwickeln. Die neue Generation soll „sehen“ und „hören“ können, um etwa Websitedesigns und Videos zu bewerten – ein weiterer Schritt mit immensem Potenzial. Ende des Jahres startet dafür eine weitere Finanzierungsrunde. Man darf also gespannt sein, wo die unternehmerische Reise von Tobias Klinke, Nader Fadl und Nils Rethmeier noch hinführen wird.

Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt

Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?

„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.

Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox

Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“

Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.

Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“

Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“

Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?

Ein ganzes Team im Taschenformat

Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.

„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“

Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“

Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.

Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren

„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“

Ein System mit Seele?

Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.

Kölner EdTech-Start-up skulio sichert sich sechsstelliges Funding

Das EdTech-Start-up skulio hat sich ein sechsstelliges Funding im Rahmen des exist Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäischen Union gesichert.

Die skulio-Gründer Elias Perez und Teoman Köse möchten mithilfe von künstlicher Intelligenz Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten und Schüler*innen individuell fördern.

Mit der Finanzierung wird das Start-up aus Köln nun bei der Weiterentwicklung seiner KI-Lösung für Schulen unterstützt. Das Ziel der Gründer ist es, jede Lehrkraft dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen, Schüler*innen individuell und inklusiv zu fördern und die Bildung zu verbessern.

„Die Heterogenität in Schulklassen ist enorm groß und dennoch wird kaum individuell gefördert. Mit unserer Lösung ermöglichen wir es Lehrkräften viel Zeit zu sparen und ihre Schüler*innen gezielt auf ihre Bedürfnisse zu fördern. Das ist ohne unsere KI in der Praxis momentan gar nicht umsetzbar”, sagt Elias Perez, Mitgründer von skulio.

Der offizielle Launch von skulio ist für das Frühjahr 2026 geplant. Schulen haben die Möglichkeit, eine Schullizenz für ihr Kollegium zu erwerben, während Lehrkräfte auch Einzellizenzen nutzen können. Bereits jetzt führt Elias Perez Gespräche mit interessierten Schulen aus ganz Deutschland, die ihre innovative KI-Lösung künftig einsetzen möchten. Schulen aus jedem Bundesland können sich bei Interesse direkt an Elias Perez wenden.

Das exist Programm fördert innovative, technologieorientierte und wissensbasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ziel des Programms ist es, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken und den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte zu beschleunigen.

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

EY Startup Academy Award 2025 – the winner is …

Bereits zum neunten Mal hat EY seine EY Startup Academy erfolgreich durchgeführt und beim großen Finale am im TechQuartier Frankfurt das vielversprechendste Start-up gekürt.

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy ist erfolgreich zu Ende gegangen. Gesucht waren Tech-Start-ups und FinTechs, welche die Alpha-Phase durchlaufen haben, bereits ein Minimum Viable Product oder einen Proof of Concept vorweisen können und innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung anstreben.

Die EY Startup Academy ist ein sechswöchiges Programm, bei dem Start-ups die einmalige Chance bekommen, ihr Geschäftsmodell und dessen Hauptkomponenten durch strukturierte Hilfe und Beratung von EY-Expert*innen verbessern zu können. Das Programm findet einmal jährlich von September bis November statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beim großen Finale am 13.11. im TechQuartier Frankfurt traten die besten Start-ups mit ihren Pitches gegeneinander an – eines davon wurde von der Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet und darf sich neben einem Preisgeld auch über ein kostenfreies Beratungskontingent freuen.

Den EY Startup Academy Award 2025 gewonnen hat ...

Herita Technologies

Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.

Mentcape (zweiter Platz)

Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über fünf Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient*innen und Therapeut*innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeut*innen mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.

Confora Labs (dritter Platz)

Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen.

Das waren die übrigen Finalist*innen

CeraSleeve

CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.

DataNXT

DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A- Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.

RagStore AI

RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter*innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. RagStores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzer*innenkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem Team mit über 25 Jahren Erfahrung in KI, Consulting und Venture Scaling, ist das Tool bereits im Einsatz; das Start-up bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor.

RedGet.io

RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten – und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.

R&B Brückenassistant

Das in Heilbronn ansässige AI-FinTech-Start-up unterstützt CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement. Die Webanwendung automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründungsteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.

Talents2Germany

Die Talents2Germany GmbH möchte den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieur*innen mit Start-ups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieur*innen kombinieren die Kernprodukte – die neunmonatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen – strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgebende zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung, ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgebende zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.

Zubs

Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kund*innenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kund*innenbindung, mit der E-Commerce-Händler*innen durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kund*innenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler*innen auf ihre Produkte konzentrieren können.

3BrainAI

3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand, verwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten und veröffentlichen sie sicher auf allen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung, Bestseller & Merchandising sowie Virtuelle Lager & Buy-Box. Die Lösung wird lokal, herstellerneutral und auditierbar in EU-Rechenzentren betrieben. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.

Zu jedem Start-up findest du hier ein kurzes Vorstellungs-Video

Alle Infos zur EY Startup Academy findest du hier

Dryft: Dt. Gründerinnen sichern sich 5 Mio. US-Dollar für ihre KI-Plattform

Dryft, von den Deutschen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger in den USA gegründet, ist neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen – ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar, angeführt von General Catalyst, geben die beiden deutschen Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger heute den offiziellen Start von “Dryft” bekannt. Dryft ist eine neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen - ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Der innovative Ansatz von Dryft kombiniert kontextbewusste KI-Agenten mit präziser mathematischer Optimierung. Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, die bislang viel manuelle Abstimmung und Erfahrung erforderten. Damit richtet das Unternehmen seinen Fokus auf eine Softwarekategorie, die seit den 1970er-Jahren nur wenig Innovation und Weiterentwicklung erfahren hat.

Die Markteinführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Anhaltende Volatilität ausgelöst durch die COVID-Pandemie und geopolitische Unsicherheiten setzt eine Branche unter Druck, die laut Weltbank rund 16 % (in Prozent des BIP) der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Ergebnis sind steigende Kosten, längere Lieferzeiten und erhebliche Ineffizienzen.

„Anstatt Fortschritte zu machen, bewegen wir uns rückwärts. Lieferzeiten haben sich von Wochen auf Monate oder sogar Jahre verlängert und die Volatilität wird weiter zunehmen. Wir müssen schneller reagieren, ob beim Aufbau von Kapazitäten für eine neue Impfstoffproduktion oder beim Hochfahren von Verteidigungsprojekten“, erklärt Dryft-Mitgründerin und CEO Anna-Julia Storch.

Die beiden an der Stanford University ausgebildeten Ingenieurinnen wollen die globale Lieferkette beschleunigen, indem sie eine neue Softwarekategorie schaffen, die zentrale Funktionen klassischer ERP-Systeme erweitert und perspektivisch ersetzt: Enterprise Resource Automation. „Unsere Arbeit ist erst dann getan, wenn unsere Nutzer*innen nicht mehr mit klassischen ERP-Systemen interagieren müssen“, sagt Storch. „Mit Dryft’s Agentic Operating System rücken ERP-Systeme zunehmend in den Hintergrund und dienen künftig vor allem als Datenbasis. Unser Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, sodass Fachkräfte zu Managern und Manager zu Strategen werden können. "Indem wir tausende Entscheidungen entlang des gesamten Fertigungszyklus vereinfachen, modernisieren wir eine Softwarekategorie mit einem Marktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar.”

Intelligente Entscheidungsfindung in Echtzeit

Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Systemen, die primär als Planungswerkzeuge dienen, trifft die Plattform von Dryft in Echtzeit Entscheidungen über sämtliche Fertigungsprozesse. Dies reicht von der Bestimmung optimaler Bestellmengen bis hin zur automatischen Koordination mit Zulieferern, um pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Das System erfasst die Komplexität und das Erfahrungswissen von Produktionsunternehmen und trifft zugleich ökonomisch optimale Entscheidungen. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es dem System, die zahllosen Störungen und Unwägbarkeiten der Fertigung, von verspäteten Lieferanten bis zu plötzlichen Änderungen im Produktionsplan, zu bewältigen, ohne dass ganze Planungsteams manuell eingreifen müssen. Dryft agiert an der Spitze des technologisch Machbaren und nutzt die neueste KI-Forschung, um eine neue Art der Lieferketten- und Produktionsplanung zu ermöglichen. Dryft’s Agentic Operating System löst damit das, was CEO Anna-Julia Storch als die zentrale Herausforderung der modernen Fertigung bezeichnet.

„Dryft handelt eigenständig, statt seinen Anwendern zusätzliche Arbeit zu verschaffen. Entscheidend dafür ist unser Fokus auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten unserer Nutzer haben bislang nie hochwertige digitale Produktgestaltung erlebt – sie kennen nur Excel-Tabellen, E-Mails und ein ERP-System. Wenn sie Dryft sehen, sind viele erstaunt, wie mühelos Entscheidungsfindung sein kann, wenn ein System konsequent auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichtet ist“, erklärt Storch.

Für die reale Welt gebaut

Die Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger lernten sich an der Stanford University kennen und bringen beide Karrieren in der Fertigungsindustrie mit. Storch, ehemalige internationale Skirennläuferin, arbeitete bereits vor ihrem Abschluss in Data Science mit einigen der größten Automobilzulieferer, um deren Mitarbeitenden in der Anwendung neuer Technologien zu schulen. Freisinger entwickelte die Entscheidungs- und Sicherheitssysteme für den Porsche Taycan und leitete Europas größte Studierendeninitiative im Bereich künstliche Intelligenz.

Beide teilen, wie Storch es beschreibt, eine „Leidenschaft für Geschwindigkeit und die physische Welt: Autos, Flugzeuge, Maschinen, Roboter“. Mit Dryft wollen sie ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Agilität in Form einer revolutionären Software für die Fertigungsindustrie unter Beweis zu stellen.

Das Dryft-Team besteht aus Spezialisten in KI und Industrie, darunter Ingenieur:innen von Spitzenuniversitäten wie Stanford, Berkeley und MIT sowie ehemaligen Mitarbeitern von Unternehmen wie NASA, Nvidia, Siemens und Amazon.

„Dryfts Mission ist es, die physische Welt zu beschleunigen“, sagt Leonie Freisinger, CTO von Dryft. „Wir haben gesehen, wie die jüngsten Fortschritte in der Software die Welt verändert haben und wir sind überzeugt, dass ein ähnlicher Wandel nun im Hardware-Bereich bevorsteht. Dryft steht an der Spitze dieser Entwicklung, indem wir Fertigungsprozesse massiv beschleunigen. Dies ist der entscheidende Hebel, um in der physischen Welt schneller zu bauen und zu iterieren.“

Den Wandel zur Enterprise Resource Automation schaffen

Die Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar soll den Aufbau der Dryft Plattform beschleunigen und den Übergang von klassischen ERP-Systemen hin zu Enterprise Resource Automation vorantreiben. Angeführt wurde die Runde von General Catalyst, mit Beteiligung von Neo, Sandberg Bernthal Venture Partners (mitgegründet von Sheryl Sandberg) sowie namhaften Angel-Investoren wie Jeff Wilke (ehemaliger CEO des weltweiten Endkundengeschäfts von Amazon), Qasar Younis (ehemaliger COO von Y Combinator und heutiger CEO von Applied Intuition), Claire Hughes Johnson (ehemalige COO von Stripe) und Dr. Markus Flik (ehemaliger CEO der Industrieunternehmen Behr, Homag und Chiron).

Die Finanzierungsrunde soll die Einstellung weiterer Ingenieur*innen beschleunigen und den Ausbau von Dryfts agentischem Entscheidungs-Engine vorantreiben, um der – laut den Gründerinnen – außergewöhnlich hohen Kund*innennachfrage gerecht zu werden.

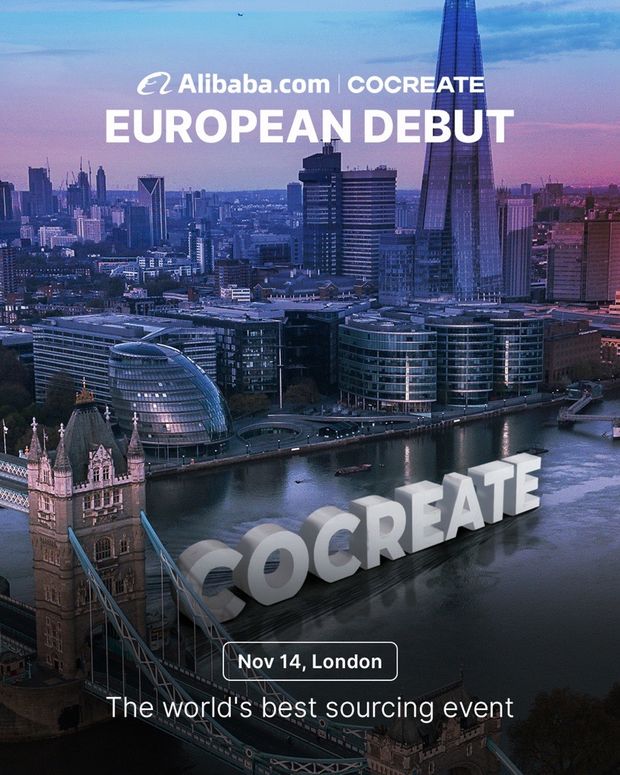

Alibaba.com: CoCreate Europe - am 14. November 2025 in London

Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU am 14. November 2025 in London im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.

Alibaba.com ist ein engagierter Partner für den Mittelstand und setzt sich dafür ein, europäische Unternehmer*innen, Produktentwickler*innen und Entscheider*innen zu stärken. Das Unternehmen fördert das Zusammenspiel von Innovation, Technologie und globalem Handel, um KMU zukunftsfähig zu machen.

Um KMU in einer dynamischen Wirtschaft zu unterstützen, bietet Alibaba.com Zugang zu wertvollen Einblicken und leistungsstarken Tools. Dazu gehören die KI-gestützten Sourcing-Lösungen AI Mode und der Accio-Agent, die den Beschaffungsprozess automatisieren und optimieren. Das globale Lieferantennetzwerk verbindet Einkäufer*innen mit über 200.000 verifizierten Anbietern aus 76 Branchen und 200 Millionen Produkten. Mit Trade Assurance bietet Alibaba.com zudem mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in der Lieferkette, was KMU ermöglicht, Zeit zu sparen und sich auf ihr Wachstum zu konzentrieren.

Alibaba.com setzt sich aktiv für die Förderung von KMU ein und stellt Ressourcen zu zentralen Themen wie Kostenoptimierung, dem Aufbau robuster Lieferketten, dem strategischen Einsatz von KI für nachhaltiges Wachstum, internationaler Skalierung sowie zukunftsweisenden Trends bereit. Es werden außerdem vielfältige Möglichkeiten geschaffen, die Verkäufer*innen mit Beschaffungsexpert*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, KMU-Influencer*innen und weiteren Branchenakteuren verbinden.

Ein Beispiel für dieses Engagement ist die CoCreate Eventreihe. Nach der erfolgreichen US-Ausgabe in Las Vegas findet die europäische Premiere, das CoCreate Europe Event, am 14. November 2025 in London statt. Im Zuge dieser Initiative können KMU und Start-ups nicht nur von umfassenden Keynotes und Panels zu den genannten Themen profitieren, sondern auch ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Der CoCreate Pitch, der Teil des CoCreate Europe Events in London ist, bietet 30 Finalist*innen die Chance, ihre innovativsten Produktideen vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und attraktive Preise zu gewinnen – ein klares Zeichen für die aktive Förderung von Innovationen im Mittelstand.

Alibaba.com bietet KMU:

- Exklusive Einblicke in die neuesten Trends – von Künstlicher Intelligenz über Lieferketten-Optimierung bis zu internationalen Skalierungschancen.

- Zugang zu einem globalen Netzwerk: Einkäufer*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, Start-ups und Mittelständler – für wertvolle Verbindungen und Kooperationen.

- Bereitstellung von Tools und Services von Alibaba.com – wie dem globalen Lieferantennetzwerk, KI-gestützten Sourcing-Lösungen (z.B. AI Mode und der Accio-Agent) und einem umfassenden Beschaffungsökosystem für nachhaltiges Wachstum.

- Förderung von Innovationen, beispielsweise durch Initiativen wie den CoCreate Pitch, bei dem vielversprechende Ideen eine Plattform erhalten.

Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.

dotega sichert sich 1,3 Mio. € für den Ausbau seiner PropTech-Plattform

Das 2024 von Niklas Mocker und Lina Albert gegründete Stuttgarter PropTech Startup dotega sammelt 1,3 Mio. € frisches Kapital ein, um die digitale Transformation der Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) in Deutschland weiter voranzutreiben.

Mit der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde erhält dotega gezielten Rückenwind für den weiteren Ausbau seiner PropTech-Plattform für die smarte Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften. „Diese Finanzierung ist für uns ein starkes Signal - sie bestätigt einmal mehr, dass wir ein reales Marktproblem lösen und dafür das Vertrauen führender Investoren gewinnen konnten“, sagt Niklas Mocker, Co-Founder und Geschäftsführer von dotega. „Mit der Unterstützung des HTGF und erfahrener PropTech-Investoren können wir unser Wachstum gezielt beschleunigen, unser Produkt skalieren und die Selbstverwaltung als echte Alternative zur klassischen Hausverwaltung etablieren.“

Gemeinsam mit Co-Founderin Lina Albert treibt Mocker den deutschlandweiten Ausbau sowie die technologische Weiterentwicklung der Plattform konsequent voran - stets mit dem Ziel, Prozesse in der WEG-Verwaltung maximal zu automatisieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren. „WEGs sollen Zugang zu erstklassiger Verwaltung erhalten – bei minimalem monatlichem Aufwand“, betont Lina Albert, Co-Founderin von dotega.

WEG-Verwaltung neu gedacht

Verwalter lehnen ab, Eigentümer verzweifeln - kleine Wohnungseigentümergemeinschaften bleiben auf sich gestellt. Besonders WEGs mit 2 bis 20 Einheiten sind betroffen. dotega schafft, was der Markt verweigert: eine digitale Lösung für Selbstverwaltung mit Rückhalt. Über die intuitive Web-App erhalten Eigentümer Zugang zu allen zentralen Funktionen: von automatisierten Jahresabrechnungen und rechtssicheren Beschlussvorlagen bis hin zu transparenten Wirtschaftsplänen und digitalen Eigentümerversammlungen.

Im Fokus stehen drei Prinzipien: Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die Unabhängigkeit von klassischen Hausverwaltungen. Rund 10 Millionen Wohn- und Gewerbeeinheiten in Deutschland sind in WEGs organisiert - ein riesiger, bislang digital kaum erschlossener Markt. Genau hier setzt dotega an: als erste skalierbare Plattform für die vollständige und rechtssichere Selbstverwaltung kleiner Eigentümergemeinschaften.

Die Lösung übernimmt alle zentralen kaufmännischen und technischen Verwaltungsaufgaben - von der Abrechnung bis zur Versammlung - und erweitert diese um technische Unterstützung bei Sanierung, Werterhalt und energetischen Maßnahmen.

Max Bergmann, Investment Manager beim HTGF, kommentiert: „dotega adressiert eine zentrale Herausforderung im Immobiliensektor: Kleine WEGs benötigen dringend effiziente und bezahlbare digitale Lösungen. Wir haben das ambitionierte Team früh kennengelernt und sind überzeugt von der Kombination aus technologischem Ansatz, hoher Umsetzungskraft und tiefem Marktverständnis. Damit kann dotega die Transformation in diesem bislang kaum digitalisierten Feld entscheidend vorantreiben und echten Mehrwert schaffen. Wir freuen uns, das Team als Lead-Investor auf diesem Weg zu begleiten.“