Aktuelle Events

Clypp: rund 1 Mio. Euro für KI-basierte Wissensmanagementsoftware

Das 2020 von Maximilian Zeyda und Edwin Sauer gegründete Start-up Clypp macht Unternehmen und Mitarbeitenden das Teilen Ihres Wissens so einfach wie möglich.

Clypp hat seine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Dabei konnte das Team das Family-Office Secways des spanischen Software-Unternehmers und Investors Pere Hospital und den auf HR-Tech spezialisierten Investor allygatr für sich gewinnen.

Das Investment ist vor allem von strategischer Bedeutung für Clypp. „Mit Secways und allygatr haben wir erfahrene Investoren von uns überzeugt, die selbst schon in unseren Schuhen als Gründer waren“, so Maximilian Zeyda, Gründer von Clypp. „Dank des großen Netzwerks von Secways bekommen wir auf dem europäischen Markt vielseitige Unterstützung. Das ist eine große Wachstumschance für unser Unternehmen, weil wir bis dato vor allem im deutschsprachigen Raum mittlere und große Unternehmen von Clypp überzeugen konnten. Secways öffnet nicht nur den spanischen Markt, sondern unterstützt uns darüber hinaus mit ihrer Expertise in der Skalierung innovativer Software-Geschäftsmodelle.“

Mit den neuen finanziellen Mitteln will Clypp nun vor allem das Produkt auf die nächste Stufe heben und weitere Kund*innen ansprechen. „Unser Ziel ist es, mithilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz wirklich jedem Unternehmen und allen Mitarbeitenden das Teilen Ihres Wissens so einfach wie möglich zu machen. Die Digitalisierung und Bereitstellung von Know-how sind und bleiben die entscheidenden Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels und Generationenwandels“, so Zeyda.

In nur knapp zwei Jahren hat Clypp seine Lösungen für Video-basierten Wissenstransfer in deutschen Unternehmen etabliert. Mit Clypp können Mitarbeitende ihr Wissen schnell und einfach in Videoform festhalten. Die künstliche Intelligenz unterstützt Nutzer*innen sowohl in der Erstellung, als auch in der automatischen Bearbeitung der Inhalte, inklusive Untertitel und Screenshots – und das in jeder gewünschten Sprache. Die sogenannten Clypps werden auf der angebundenen Plattform geteilt und können nahtlos in jedes digitale Tool integriert werden.

Die Zahlen können sich sehen lassen: Das bayerische Start-up zählt nach eigenen Angaben bereits etwa 10.000 Nutzer*innen. Über 50 Kund*innen sind überzeugt, darunter Firmen wie Telefónica Deutschland, E.ON oder die Nürnberger Versicherung. Dadurch arbeitet das Start-up schon heute kostendeckend – angetrieben durch das starke Wachstum ein weiterer Erfolgsfaktor, der die Investor*innen vom Team um die beiden Gründer überzeugen konnte.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Maritime Logistik trifft Space-Tech: SEAL Robotics schließt Pre-Seed-Runde über 2,1 Mio. Dollar ab

Das 2025 von Marie-Elisabeth Makohl und Dr. Daniel Leidner in Garching bei München gegründete DeepTech-Start-up SEAL Robotics entwickelt robotische Systeme zur Automatisierung sicherheitskritischer und bislang manuell ausgeführter Prozesse im Containerumschlag von Schiffen und Zügen.

Obwohl der Containerverkehr das Rückgrat des Welthandels bildet, basieren entscheidende Prozesse an den Terminals weiterhin auf gefährlicher Handarbeit. Terminals weltweit stehen unter Druck, ihre Abläufe planbarer und effizienter zu gestalten, während gleichzeitig ein akuter Fachkräftemangel in operativen Schlüsselrollen herrscht.

Konkret adressiert SEAL Robotics zwei spezifische, sicherheitskritische Vorgänge. Da ist zum einen das sogenannte Twistlock-Handling, bei dem Container an Bord von Schiffen direkt an der Kaikante manuell gesichert und entsichert werden. Diese Tätigkeit erfolgt oft unter hohem Zeitdruck sowie schwierigen Wetterbedingungen und ist körperlich enorm belastend. Ebenso im Fokus steht das „Pin-Handling“ zur Sicherung von Containern auf Eisenbahnwaggons. Hierbei sind die Beschäftigten gezwungen, sich entlang der teils mehrere hundert Meter langen Züge zu bewegen, während über ihren Köpfen die Krananlagen laufen.

Die Lösung: Robotik für definierte Prozesse

Der Ansatz von SEAL Robotics besteht darin, diese klar umrissenen Arbeitsschritte durch robotische Systeme zu automatisieren. Ziel ist es nicht nur, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und Personal zu entlasten, sondern die Terminalabläufe gegenüber dem steigenden Leistungsdruck zu stabilisieren. Die entwickelten Systeme sind sowohl für Seehäfen als auch für Inlandterminals im Bahn- und Binnenverkehr konzipiert.

Die Gründer: Von der Hohen See und der Raumfahrt

Hinter SEAL Robotics steht ein Gründerduo, das technologische Exzellenz mit operativer Erfahrung verknüpft. CEO Marie-Elisabeth Makohl, eine Robotikerin der Technischen Universität München, entwickelte die Vision für das Unternehmen aus eigener Anschauung. Während Fahrten auf Containerschiffen im Nordatlantik und dem Europäischen Nordmeer erlebte sie die körperliche Härte und den Zeitdruck der manuellen Containersicherung hautnah mit. Diese Praxiserfahrung überzeugte sie davon, dass Robotik genau an diesen kritischen Schnittstellen den größten Nutzen für die Belegschaft und den Betriebsablauf stiftet.

Ihr zur Seite steht CTO Dr. Daniel Leidner, der eine tiefe technische Expertise aus 15 Jahren Weltraumrobotik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einbringt. Leidner ist spezialisiert auf die Entwicklung von Systemen, die auch unter schwierigen Umweltbedingungen fehlerfrei funktionieren und sicher fernbedient werden können – Prinzipien, die er nun direkt auf die Anforderungen von Logistikterminals überträgt. Gemeinsam nutzen sie den heutigen Reifegrad von KI und Robotik, um Prozesse wie das Twistlock- und Pin-Handling, die sich über Jahrzehnte kaum verändert haben, zu modernisieren.

Investoren und Ausblick

Jetzt haben die Münchner den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar (ca. 1,8 Mio. Euro) bekannt gegeben. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom Creator Fund, einem auf universitäre Ausgründungen spezialisierten Investor. Das Konsortium umfasst zudem:

- Auxxo Female Catalyst Fund: Ein Co-Investmentfonds mit Fokus auf Gründerinnen.

- anuary Ventures: Ein US-Fonds, der frühphasig in die Digitalisierung traditioneller Industrien investiert.

- Marvelous: Ein DeepTech-Fonds für industrielle Transformation.

- Stefan Tietze: Serial Entrepreneur und Business Angel.

Mit dem frischen Kapital plant das Start-up, laufende Pilotprojekte in Nordeuropa und Südostasien auszubauen. In den kommenden zwölf Monaten liegt der Fokus auf der Skalierung der Systeme in realen Terminalumgebungen sowie der Erweiterung der Engineering- und Operations-Teams am Standort München.

heyData schließt Finanzierungsrunde über 16,5 Mio. USD ab

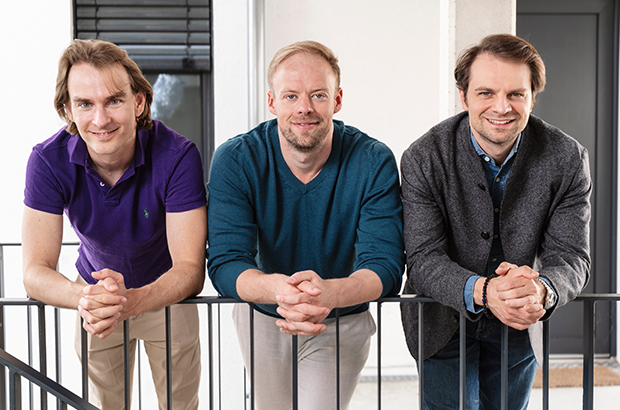

Das 2020 von Miloš Djurdjević, Daniel Deutsch und Martin Bastius in Berlin gegründete heyData unterstützt KMU dabei, Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz/Privacy-Compliance effizient umzusetzen.

Der Produktansatz von heyData: Komplexe Compliance-Anforderungen werden in eine einfach nutzbare und modulare Software-Lösung übersetzt. So lassen sich Compliance-Prozesse, wie z.B. digitale Datenschutz-Audits und Risk Management, automatisieren und nahtlos in das tägliche Geschäft integrieren.

2022 nutzte heyData eine Seed-Finanzierung von rund 3,3 Mio. Euro im Jahr 2022, um die Lösung an den Markt zu bringen. Mehr als 2.000 kleine und mittelständische Unternehmen zählen inzwischen zu den Kunden. Die Series-A-Finanzierung markiert den nächsten Wachstumsschritt und soll fokussiert für die weitere Expansion genutzt werden – sowohl in der Produktentwicklung als auch in der geografischen Skalierung.

Obwohl eine größere Finanzierung erst für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant war, legten das überdurchschnittliche Wachstum und das attraktive Marktpotenzial nahe, die Finanzierungsrunde vorzuziehen. Riverside Acceleration Capital (RAC), Teil des US-amerikanischen Private Equity-Investors The Riverside Company, fungiert als Lead Investor.

Miloš Djurdjević, Managing Director und Mitgründer von heyData: „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen seitens der Investoren und werden nun mit Vollgas die nächsten Schritte angehen. Der Fokus des Investments liegt auf der signifikanten Erweiterung unserer Lösung, insbesondere im Bereich IT-Security. Sowohl die Anforderungen an Compliance als auch an IT-Security wachsen ständig. Wir wollen kleinen, mittelständischen und zunehmend auch großen mittelständischen Unternehmen eine All-in-One-Lösung für diese Herausforderungen bieten, die einfach zu bedienen ist und die anfallenden Maßnahmen weitgehend automatisiert. Datenschutz und Datensicherheit dürfen keine Frage von Unternehmensgröße sein oder nur mit riesigen IT-Budgets umgesetzt werden können.“

Ausbau der Plattform und Wachstum in Europa

HeyData wird seine Lösung in den kommenden Monaten deutlich erweitern: Geplant sind die Erweiterung des Produkts in Richtung IT-Security, zusätzliche Compliance-Frameworks, mehr Schnittstellen für Integrationen sowie eine noch stärkere Ausrichtung auf unterschiedliche Anforderungen verschiedener Unternehmensgrößen.

Neben dem Produkt-Ausbau wird heyData mit dem frischen Kapital seine Expansion in Europa beschleunigen. Vor allem im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) kann heyData einen stabilen Kundenstamm vorweisen. Diese Präsenz soll weiter gestärkt und international ausgebaut werden.

Christian Stein, Partner bei Riverside Acceleration Capital: „Der Bedarf an praxistauglichen Compliance- und IT-Security-Lösungen wächst rasant – nicht zuletzt durch den breiten Einsatz von KI und eine immer komplexere Bedrohungslage. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Compliance nicht nur intern verlässlich zu organisieren, sondern sie auch gegenüber Kundinnen und Kunden glaubwürdig nachzuweisen. heyData bewegt sich damit in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt und adressiert diesen mit einem skalierbaren, praxisnahen Ansatz. Entscheidend ist dabei auch das Team: Mit tiefem fachlichem Know-how und einem klaren Verständnis für die Realität in Unternehmen schafft heyData Lösungen, die im Markt echten Anklang finden.“

Kölner Energy-Start-up SpotmyEnergy gewinnt Junction als neuen Finanzgeber

Das 2023 von Jochen Schwill gegründete SpotmyEnergy mit Sitz in Köln entwickelt und vertreibt Smart-Energy-Lösungen für die Integration von Kleinanlagen in den Energiemarkt.

Im Dezember 2024 hatte sich SpotmyEnergy in einer Seed-Finanzierungsrunde 10,5 Mio. Euro gesichert. Im März 2025 meldete das Start-up, dass ihm von Horizon Energy Deutschland 50 Mio. Euro für die Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts in Deutschland bereitgestellt wurden. Jetzt soll das Kölner Start-up mit einem neuem Finanzgeber zusätzlichen Schub für den Smart-Meter-Rollout erhalten.

Der belgische Investmentfonds Junction Growth Investors („Junction“) fokussiert sich auf Unternehmen in der Energiebranche, um gemeinsam mit Unternehmer*innen und Gründer*innen die Herausforderungen und Komplexität der Energiewende zu bewältigen. Im Rahmen dieser Ausrichtung stellt Junction dem Energie-Start-up Kapital zur Verfügung, das gezielt in das operative Wachstum fließen soll.

Mit dem frischen Kapital – die Unternehmen haben sich darauf verständigt, keine Details zur Finanzierung zu kommunizieren – will SpotmyEnergy den Ausbau intelligenter Messsysteme vorantreiben. Ziel ist es, durch intelligente Vernetzung Privathaushalte in den Strommarkt zu integrieren und so mehr Flexibilität im Energiesystem zu schaffen.

Jochen Schwill, Gründer und Geschäftsführer von SpotmyEnergy: „Mit Horizon Energy Deutschland und Junction kommen wir auf einen gemeinsamen Kapitalimpuls von 60 Millionen Euro in zwölf Monaten. Wir sind damit exzellent aufgestellt, den Smart-Meter-Rollout aktiv voranzutreiben. Unsere über 300 Partnerbetriebe sind die zentrale Anlaufstelle für alle, die proaktiv auf einen Smart Meter umsteigen möchten.“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Serienunternehmer Jochen Schwill die nächste Welle an Flexibilität bei privaten Haushalten zu erschließen – so wie wir in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich Flexibilität bei Industriekunden und großen Batteriespeichern realisiert haben“, sagt Pieter-Jan Mermans, Managing Partner bei Junction.

Emil Bruusgaard, Managing Director, Horizon Energy Deutschland, ergänzt: „Die Kombination aus einem innovativen Unternehmen mit hohem Gestaltungsanspruch, einem erfahrenen Venture-Capital-Partner wie Junction und einem langfristig orientierten Infrastrukturinvestor schafft die Voraussetzungen, um das Potenzial der deutschen Energiewende gemeinsam mit etablierten Akteuren des regulierten Energiesystems verlässlich, systemkonform und nachhaltig zu realisieren.“

Circular Technology Award 2026

CIRCULAR REPUBLIC, die Initiative für Kreislaufwirtschaft von UnternehmerTUM, startet gemeinsam mit Knorr-Bremse den Circular Technology Award. Ziel ist es, innovative GreenTech-Lösungen für automatisierte Demontage und das Recycling kritischer Rohmaterialien zu identifizieren und in die industrielle Anwendung zu bringen.

Der Circular Technology Award richtet sich an Start-ups sowie KMU aus ganz Europa, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, Robotik und neuen Geschäftsmodellen die Rückgewinnung von Rohstoffen neu denken.

Gesucht werden skalierbare Lösungen, mit denen Hightech-Komponenten automatisiert demontiert und wertvolle Materialien effizient in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden können – ein zentraler Hebel für resiliente Lieferketten und eine wettbewerbsfähige Industrie.

Der Award ist mit vier Preisgeldern zu je 25.000 Euro dotiert. Darüber hinaus erhalten zwei dieser Unternehmen die Möglichkeit, ihre Lösung gemeinsam mit Knorr-Bremse in einem Proof-of-Concept-Projekt umzusetzen, das mit einem Budget von bis zu 150.000 Euro ausgestattet ist.

Dr. Matthias Ballweg, Co-Founder von CIRCULAR REPUBLIC dazu: „Kreislaufwirtschaft ist kein Nischenthema mehr – sie ist eine strategische Antwort auf geopolitische Abhängigkeiten, Ressourcenknappheit und den steigenden Innovationsdruck in Europa. Der Circular Technology Award von Knorr-Bremse setzt genau hier an: Er verbindet unternehmerische Innovationskraft mit industrieller Umsetzung. Als Teil von UnternehmerTUM bringen wir Start-ups, Mittelstand und Industrie zusammen, um aus Ideen konkrete Wirkung zu machen.“

Marc Llistosella, CEO der Knorr-Bremse AG sagt: „Automatisierte Demontage- und Recyclingtechnologien sind entscheidend für eine robuste und zukunftsfähige Wirtschaft. Die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe eröffnet enormes Wachstumspotenzial. Mit dem Circular Technology Award gehen wir einen wichtigen Schritt, um neue Green-Tech-Lösungen gemeinsam mit innovativen Unternehmen voranzubringen.“

Der Bewerbungszeitraum endet am 2. März 2026. Die Preisverleihung findet am 6. Mai 2026 auf der IFAT in München statt – der weltweit führenden Messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft.

GeneralMind: 12 Mio. Dollar Investment nur 6 Monate nach Gründung

Das Berliner KI-Start-up GeneralMind entwickelt ein sog. autonomes AI System of Action, das wiederkehrende, komplexe Arbeitsschritte entlang von Waren- und Zahlungsflüssen automatisiert.

GeneralMind, ein „KI System of Actionˮ zur Automatisierung von digitaler Zettelwirtschaft, unstrukturierter Koordination sowie ineffizienter manueller Prozesse entlang der gesamten Lieferkette, gibt heute den Abschluss seiner Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde ist eine der größten bekannten europäischen Pre-Seed Runden der letzten Jahre und wurde weniger als sechs Monate nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens abgeschlossen. GeneralMind will die Mittel verwenden, um die Skalierung seiner Technologie in Europa voranzutreiben.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Lakestar, Leo Capital, Lucid Capital, Heliad, BOOOM, mit Partizipierung von etablierten Angel-Investoren wie Alexander Kudlich, Jens Urbaniak, Samir Sood und Vishal Lugani.

GeneralMind wurde in Berlin vom Gründerteam um die Razor Group gemeinsam mit führenden Technologen aus dem Silicon Valley gegründet: Tushar Ahluwalia Shrestha Chowdhury, Dr. Oliver Dlugosch, Lennart von Hardenberg, Nishrit Shrivastava und Sergiu Șoima. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt das Unternehmen einen weiteren Standort in Bangalore.

GeneralMind – das „AI System of Action“

Unternehmen arbeiten heute mit sogenannten Systems of Record SoR, zum Beispiel ERP-Systemen, um die Komplexität von Lieferketten zu bewältigen. Trotz dieser Systeme findet ein Großteil der operativen Arbeit weiterhin in E-Mail-Posteingängen und Spreadsheets statt: Teams müssen unstrukturierte Kommunikation und Koordination, Übergaben, Rückfragen und Ausnahmen manuell zusammenführen, nachhalten und in Systeme übertragen. Oft fehlt dabei klare Nachverfolgbarkeit, es entstehen Medienbrüche und die Fehleranfälligkeit ist hoch, obwohl genau diese Arbeit entscheidend ist, um die Lieferkette zuverlässig am Laufen zu halten.

GeneralMind entwickelt das „AI System of Action“ (SoA), um genau diese manuelle, repetitive Arbeit sowie unstrukturierte Koordination entlang der Lieferkette end-to-end zu übernehmen, als operative KI-Ebene über bestehenden Systemen, menschenüberwacht und bei Bedarf mit Freigabe.

KI-Autopilot für operative Prozesse mit menschlicher Fähigkeit

Der KI-Autopilot von GeneralMind übernimmt die „digitale Zettelwirtschaft" entlang komplexer Lieferketten, indem er automatisiert manuelle, repetitive Abläufe zwischen E-Mail, Excel und ERP-Systemen autonom ausführt. Eingehende Aufgaben (oft per E-Mail) werden erfasst, analysiert und anschließend end-to-end ausgeführt. Besonders dort, wo viele kleinteilige Aufgaben zuverlässig abgearbeitet, Abstimmungen sauber nachgehalten, Termine und Fristen gesichert und zahlreiche interne und externe Stakeholder entlang des Prozesses koordiniert werden müssen. Zum Beispiel in Beschaffung, Vertrieb oder der Rechnungsbearbeitung.

Diese „digitale Zettelwirtschaft“ kostet global agierende Unternehmen entlang ihrer Lieferketten teilweise Umsätze in Milliardenhöhe. Ware bleibt liegen, Entscheidungen verzögern sich, Aufgaben gehen im Tagesgeschäft unter.

„Unternehmen wissen oft genau, wo es hakt, scheitern aber an der operativen Umsetzung“, sagt Tushar Ahluwalia, Gründer und CEO von GeneralMind. „Ich habe im E-Commerce immer wieder gesehen, wie digitale Zettelwirtschaft, ineffiziente manuelle Prozesse und schmerzhafte Stakeholder-Koordination zwischen unstrukturierter Kommunikation und ERP-Systemen enorme Ineffizienzen in großen Unternehmen erzeugen. Genau dieses Problem lösen wir mit GeneralMind. Unsere KI übernimmt diese Prozesse end-to-end; kein Copilot, sondern mit Autopilot-Funktionalität, die von Menschen überwacht und bei Bedarf freigegeben wird“, ergänzt er.

Gründer*in der Woche: Co-reactive – CO₂ als Rohstoff

Co-reactive, ein Spin-off der RWTH Aachen, hat ein neues Verfahren entwickelt, das gleich mehrere Herausforderungen der Bauindustrie löst.

Der Bausektor spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz. Weltweit ist er für rund 40 Prozent aller CO₂-Emissionen verantwortlich, in Deutschland für knapp ein Drittel. Mehr als die Hälfte aller Bau-Emissionen geht dabei auf die Produktion von Zement und Ziegeln zurück.

An der Reduzierung dieser Treibhausgas-Emissionen arbeitet das Start-up Co-reactive. Es hat ein Verfahren entwickelt, das eine leistungsfähige Alternative zu Zementklinker ermöglicht – und zugleich Beton mit CO₂-negativem Fußabdruck produziert. Mit seiner innovativen Technologie fördert Co-reactive die Kohlenstoffneutralität des großvolumigen Bausektors, indem es aus den zwei Reststoffen CO₂ und Schlacke einen begehrten Wertstoff herstellt und so einen doppelten Impact erzeugt. Das globale Marktvolumen für Zementersatzstoffe steigt rasant und wird für 2032 auf mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt.

Die drei Gründer verbindet eine langjährige Freundschaft. Während des Bachelor-Studiums in Maschinenbau an der RWTH Aachen verbrachten Dr. Andreas Bremen und Orlando Kleineberg viel Zeit miteinander in ihrer Wohngemeinschaft. Während Kleineberg nach dem Masterabschluss Berufserfahrung in der Industrie suchte, setzte Bremen seine wissenschaftlichen Forschungen im Rahmen einer Promotion fort. Sein Resümee: Eine Mineralisierung von CO₂ ist zwar ökologisch sinnvoll, aber in der herkömmlichen Umsetzung nicht skalierbar.

Bei der Verteidigung war auch Kleineberg unter den Zuhörer*innen. Mit seiner Erfahrung im Anlagenbau und in der Prototypenentwicklung in der chemischen Industrie war er vom Gegenteil überzeugt. Beide arbeiteten zu dieser Zeit als Ingenieure in Unternehmen in Düsseldorf und Hamburg. Doch diese fixe Idee ließ sie nicht mehr los. Es folgten Wochen mit mehrstündigen abendlichen Videocalls und gemeinsame Wochenenden in der Eifel zur Entwicklung der Technologie.

Impact motivierte zur Gründung

„Uns motivierten gleich mehrere Gründe: Zunächst reizte natürlich die Herausforderung, so ein Verfahren zu entwickeln. Wenn es klappt, hat es einen großen Impact. In Zeiten des Klimawandels empfanden wir es aber auch als unsere Pflicht, dies anzugehen“, erinnert sich Bremen. Denn ein solches Baumaterial senkt nicht nur die Materialkosten, weil der Einsatz teuren

Zementklinkers reduziert wird, zugleich wird der CO₂-Fußabdruck verkleinert.

Zudem löst es ein Problem: Bisher verwendete Materialien wie Flugasche aus der Kohleindustrie oder Hüttensand aus der Eisen- und Stahlproduktion stehen durch das Abschalten der Kohlekraftwerke und die Transformation der Stahlindustrie hin zu nachhaltigen Produktionsweisen in Zukunft in Europa nicht mehr zur Verfügung. So können sowohl die Zementindustrie als auch weiterverarbeitende Branchen wie Beton-, Putz-, Kleber- und Spezialchemiehersteller vom neuen Verfahren profitieren.

Ende 2022 nahmen die zwei Kontakt zur Gründerberatung ihrer Hochschule auf. Im dreimonatigen Ideation-Programm der RWTH Aachen wurde klar, welches die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Unternehmen sind. Schon im Januar 2023 stellten sie einen Antrag für das Förderprogramm exist Forschungstransfer und erhielten zur Jahresmitte eine Zusage über 1,4 Millionen Euro. Nun kündigten sie ihre Jobs und ließen sich im Rahmen des Förderprogramms an der RWTH anstellen.

Die Finanzierung ermöglichte es, verschiedene Reaktorsysteme und einen Prototypen zu bauen, der den Proof of Concept erbrachte, dass ihre CO₂-Mineralisierungstechnologie skalierbar und wirtschaftlich rentabel ist. Gleichzeitig arbeiteten sie einen Businessplan aus und bereiteten die Unternehmensgründung vor. „Alles lief parallel“, so Bremen.

Patentanmeldung mit Ersparnissen gezahlt

Aus privaten Ersparnissen zahlten die beiden Co-Gründer die Patentanmeldung. „Das hat den Vorteil, dass nun alle Rechte bei uns liegen“, so Bremen. „Das ist ein für Kapitalgeber wichtiger Aspekt.“ Die offizielle Gründung der Co-reactive GmbH erfolgte Anfang 2024. Den Freunden war aber klar: Mit technischem Know-how allein lässt sich kein Unternehmen erfolgreich führen. So holten sie den Betriebswirt Willi Peter an Bord, einen Schulfreund von Orlando Kleineberg, der seine beiden Freunde als Sparringspartner bereits von Anfang an bei der Gründung unterstützte.

Je mehr Beratung und Unterstützung ein Start-up erhält, desto besser. Deshalb nahm Co-reactive an mehreren Accelerator-Programmen teil. Dazu gehört HIGH-TECH.NRW, das ihnen die Türen zum Start-up-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen öffnete. Sie stellten sich und ihre Geschäftsidee vor, pitchten vor Investor*innen und profitierten vom landesweiten Expert*innen-Netzwerk. Auch beim Ignition-Accelerator-Programm gewannen sie Preise. Derzeit ist Co-reactive im EU-finanzierten Ready2Scale Accelerator der Hochschul-übergreifenden Gateway Factory.

15 Business Angels in der Pre-Seed-Phase

In einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde gaben 15 Business Angels im Sommer 2024 nicht nur zusammen eine halbe Million Euro an Kapital, sondern auch ihre jeweilige Expertise ins junge Start-up. Mittlerweile hat Co-reactive den technologischen Durchbruch geschafft: Der Hochdruckreaktor-Prototyp hält einen Druck von 200 Bar bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius aus und läuft inzwischen seit rund 800 Stunden. „Wir haben eine revolutionäre Technologie zur CO₂-Mineralisierung entwickelt und gezeigt, dass sie funktioniert“, sagt CEO Bremen. Mit diesem innovativen Verfahren gewann Co-reactive im Sommer die DGNB Sustainability Challenge 2025 der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in der Kategorie „Start-up“.

„Der Standort Nordrhein-Westfalen ist ideal für uns, denn hier steht ein Drittel aller deutschen Zementfabriken“, sagt Bremen. Die regionale Schwerindustrie freut sich zudem, wenn für ihre Schlackeabfälle keine Deponiekosten anfallen, sondern diese von Co-reactive als Rohmaterial zur Weiterverwendung genutzt wird.

Die Weichen sind gestellt

Seit Anfang November 2025 treibt das auf inzwischen zehn Vollzeitmitarbeitende gewachsene Team seinen Umzug nach Erkrath bei Düsseldorf voran. In einer dort angemieteten Halle entsteht derzeit eine Pilotanlage in industriellem Maßstab von 1000 Tonnen. Alle Komponenten sind bestellt, und die Inbetriebnahme ist für Ende des ersten Quartals 2026 vorgesehen. Einziehen wird dort auch das Technology Center mit vielfältigen Analysegeräten sowie einem Mörtel- und Betonlabor.

Ende Januar 2026 läuft das exist-Programm aus – und damit geht auch die Zeit an der RWTH zu Ende. „Ab dann sind wir finanziell auf uns selbst gestellt“, so Bremen. Um die nötigen Wachstumsinvestitionen zu stemmen, steht die erste große Finanzierungsrunde an. Mit 500.000 Euro beteiligt sich auch die NRW.BANK über das Programm SeedCap. Für derartige, häufig anlagenintensive Start-ups aus dem Bereich Klima- und Umwelttechnologien gibt es im Programm SeedCap Sonderkonditionen für die Beteiligung. Bedingung ist, dass sich privatwirtschaftliche Seed-Investoren oder Business Angels mit der gleichen Summe beteiligen. Die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit ihren Eigenkapitalprogrammen den Gründungsgeist in den industriellen Schlüsseltechnologien. Denn diese sind die Grundlage für eine starke, klimafreundliche und ressourceneffiziente Industrie und somit ein zentraler sowie strategischer Faktor für den Innovations- und Wirtschaftsstandort.

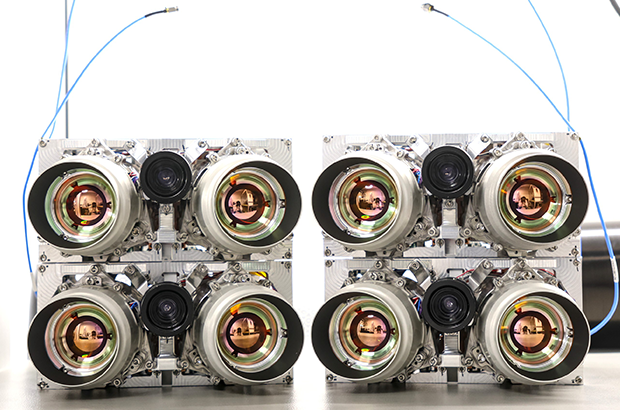

OroraTech und Kepler etablieren weltweit ersten Livestream für Wärmebilder der Erde aus dem All

Das 2018 gegründete OroraTech, weltweit führender Anbieter von Wärmebilddaten aus dem All, hat erfolgreich vier seiner `SAFIRE Gen4´-Sensoren an Bord der Satelliten des kanadischen Telekommunikationsunternehmens Kepler Communications gestartet. Der Start erfolgte am 11. Januar 2026 an Bord einer Falcon 9 Rakete im Rahmen der Twilight-Mission von SpaceX.

SAFIRE Gen4 ist die neuste Version der miniaturisierten hochauflösenden Infrarotkamera von OroraTech, die zuverlässige Erkennung und Überwachung von Waldbränden oder anderen thermischen Anomalien auf der Erde ermöglicht. Die gewonnenen Daten werden direkt im All an Bord des Satelliten KI-gestützt analysiert und über das schnelle optische Kommunikationsnetzwerk von Kepler an die Erde gesendet. Kund*innen erhalten so ein kontinuierliches thermisches Lagebild in Echtzeit. Dieser Schritt ebnet somit den Weg für den weltweit ersten Livestream von Wärmebildern der Erde aus dem All.

Pionier-Rolle für Münchner NewSpaceTech

„OroraTech nimmt eine Pionier-Rolle ein, um den weltweit ersten Livestream von Thermaldaten von der Erde zu etablieren. Das stets verbundene Satellitennetzwerk von Kepler ermöglicht es uns dabei, die Wärmesignatur der Erde in Echtzeit und im globalen Maßstab zu erfassen“, sagte Martin Langer, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von OroraTech. „Gemeinsam mit Industriepartnern setzen wir so einen neuen weltweiten Standard für Echtzeit-Intelligenz.“

Durch die Integration von SAFIRE Gen4 in das Satellitennetzwerk der nächsten Generation von Kepler ermöglicht das Münchner Intelligence-as-a-Service-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Griechenland, Australien, Brasilien und Kanada die nahezu Echtzeitübertragung von Waldbrandinformationen aus dem Weltraum zur Erde. Die im Orbit erfassten thermischen Daten werden über die Satellitenkonstellation weitergeleitet und innerhalb weniger Minuten heruntergeladen, eine neue Dimension von Geschwindigkeit, um die globale Reichweite der Waldbranderkennung deutlich zu verbessern. Jeder Satellit der 300-Kilogramm-Klasse ist mit einem fortschrittlichen Netzwerksystem ausgestattet, das die Übertragungszeit von Daten durch intelligente Weiterleitung von Informationen zwischen Satelliten und Bodenstationen minimiert. Die bewährte Waldbrandüberwachung von OroraTech wird dadurch weiter verbessert: Bestehende Informationslücken werden geschlossen und die Reaktionszeiten auf Waldbrände können deutlich verkürzt werden.

„Der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“

„OroraTech ist der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“, sagte Mina Mitry, CEO und Mitgründer von Kepler. „Unsere Kapazitäten für Nutzlast-Hosting sowie unsere Infrastruktur für Edge-Computing und optische Kommunikation in Hochgeschwindigkeit ermöglichen es Kepler, neue wegweisende Partnerschaften einzugehen und so neue Potenziale unserer Branche zu erschließen. So lösen wir das Versprechen von Echtzeitdaten ein!“

1,6 Milliarden Euro für Innovation: BMWE und EIF erweitern Start‑up‑Finanzierung mit EIF German Equity

Mit zusätzlichen 1,6 Milliarden Euro bündeln das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) ihre Kräfte, um technologiegetriebene Start‑ups zu unterstützen. Ziel ist es, die Eigenkapitalbasis junger Technologieunternehmen zu stärken und den Zugang zu professionellen Venture‑Capital‑ und Wachstumsfonds spürbar zu verbessern.

„EIF German Equity“

Unter der neuen Programmlinie „EIF German Equity“ wird die seit 2004 bestehende Partnerschaft ausgebaut. Das Mandat ist branchenoffen und umfasst damit Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, datengetriebenen Anwendungen, FinTech, Digitalisierung und industrielle Innovation bis hin zu Energie‑, Produktions- und Life‑Science‑Technologien. Deutschland soll damit stärker in die Lage versetzt werden, aus exzellenten Innovationen skalierbare Geschäftsmodelle und internationale Technologieführer hervorzubringen.

Ergänzt durch bestehende gemeinsamen Wachstums- und Scale‑up‑Programme der Bundesregierung mit dem EIF entsteht ein Programmportfolio mit einem Gesamtvolumen von über zehn Milliarden Euro (inkl. des deutschen Beitrags zu European Tech Champions Initiative), das alle Unternehmensphasen abdeckt. Gründerinnen und Gründer erhalten verlässlicheren Zugang zu privatem Kapital, während institutionelle Investoren einen starken öffentlichen Anker finden, der Governance‑ und ESG‑Standards setzt und privates Wachstumskapital mobilisiert.

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: „Wir investieren dort, wo Zukunft entsteht: bei jungen Technologieunternehmen. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds stellen wir dafür 1,6 Milliarden Euro bereit. Das Geld wirkt. Denn wir investieren Seite an Seite mit privaten Kapitalgebern und mobilisieren so zusätzliches privates Kapital. Wir stärken die Eigenkapitalbasis. Wir eröffnen besseren Zugang zu professionellen Venture-Capital- und Wachstumsfonds. Und wir geben auch neuen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern eine Chance. So entstehen tragfähige Geschäftsmodelle. So wachsen Innovationen zu Unternehmen. Und so schaffen wir die Technologieführer von morgen – hier in Europa. Zusammen mit unseren bestehenden Wachstums- und Scale-up-Initiativen entsteht ein durchgängiges Finanzierungskonzept. Es schließt Lücken. Es gibt Gründerinnen und Gründern Planungssicherheit. Und es sorgt dafür, dass gute Ideen nicht ins Ausland abwandern, sondern bei uns groß werden“

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB): „EIF German Equity zeigt, wie europäische Partnerschaft wirkt: Gemeinsam mit Deutschland bauen wir eines der erfolgreichsten Eigenkapitalprogramme Europas weiter aus. Zusammen mit Instrumenten wie der European Tech Champions Initiative entsteht eine abgestimmte Förderarchitektur vom ersten VC‑Ticket bis zur Wachstumsfinanzierung. Der Zugang zu Eigenkapital ist entscheidend für die strategische Souveränität Europas – genau hier setzt dieses Mandat an.“

Merete Clausen, Mitglied der Geschäftsleitung des Europäischen Investitionsfonds (EIF): „Seit 2004 hat die Zusammenarbeit mit dem BMWE gezeigt, wie wirksam risikobereites Kapital ist. Sie hat neue Management‑Teams hervorgebracht, hochwertige VC‑Fonds nach Deutschland gezogen und tausende technologieorientierte Unternehmen erreicht. Der Ausbau des Programms knüpft daran an und stärkt insbesondere Deep Tech, Life Sciences sowie Energie‑ und Industrietechnologien – Bereiche, die besonders auf leistungsfähige Fondsstrukturen und europäische Skalierungsmöglichkeiten angewiesen sind.“

Erfolgsmodell wird fortgesetzt

EIF German Equity erneuert und erweitert die bewährte Zusammenarbeit auf Basis des ERP‑Sondervermögens und von EIF‑Eigenmitteln. Die Maßnahme ist ein zentraler Baustein der deutschen Innovationspolitik, die technologieoffen, marktwirtschaftlich und wachstums-orientiert auf Ausgründungen, Hightech‑Start‑ups und zukünftige Mittelständler setzt.

Seit 2004 wurden rund 290 Fondsinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 49 Milliarden getätigt, wodurch bislang mehr als 6.000 Unternehmensfinanzierungen ermöglicht und über 49 Milliarden Euro mobilisiert wurden. Erfolgreich unterstützte Unternehmen umfassen unter anderem DeepL, GetYourGuide, N26, Personio, Trade Republic, Flix sowie Home24 – Beispiele für die Wirkungskraft deutscher und europäischer Fondsprogramme.

Schwerpunkt auf Innovation

Als Dachfonds investiert EIF German Equity in Venture‑Capital- und Wachstumsfonds mit Fokus auf Deutschland, ergänzt um europäische Fonds, die einen klaren Mehrwert für den Standort bieten. Im Mittelpunkt der bisherigen und zukünftiger Investments stehen im Einklang mit der Marktentwicklung IKT, Life Sciences, energiebezogene Innovationen, Deep Tech sowie weitere konvergierende Zukunftstechnologien.

Ein zentrales Ziel ist die Mobilisierung privaten Kapitals: EIF‑Beteiligungen wirken als Qualitätssignal und aktivieren regelmäßig ein Vielfaches der öffentlichen Mittel – häufig rund das Fünffache.

Wirkung für Start-ups, Scale-ups und das Venture Capital Ökosystem

Innovative Unternehmen profitieren von einem verbesserten Zugang zu Kapital, einer größeren Zahl aktiver Fondsmanager und besseren Skalierungsperspektiven. Als langfristiger Ankerinvestor setzt der EIF hohe Standards für Governance, Transparenz und ESG und stärkt damit die Qualität und Stabilität des Marktes. Das gesamte Start‑up‑ und Venture‑Capital‑Ökosystem gewinnt durch einen verlässlichen öffentlichen Partner, der privates Kapital mobilisiert, internationale Investoren anzieht und die Entwicklung eines leistungsfähigen, diversifizierten Fondsmanagerspektrums unterstützt. EIF German Equity trägt so entscheidend dazu bei, Deutschland als führenden und wettbewerbsfähigen Venture‑Capital‑Standort in Europa zu positionieren.

TechEU: Nationale Stärke mit europäischer Hebelwirkung

EIF German Equity zahlt ein auf TechEU, der paneuropäischen Innovationsstrategie von EIF und EIB. Durch die Förderung frühphasiger Innovationen in Deutschland und die Verzahnung mit europäischen Plattformen wie der European Tech Champions Initiative (ETCI) entsteht ein klarer europäischer Mehrwert:Nationale Programme schaffen die Innovationspipeline, EU‑Initiativen liefern das Wachstumskapital für Europas künftige Tech‑Champions. Dieser zweistufige Ansatz schließt Finanzierungslücken, stärkt die technologische Souveränität Europas und verbindet nationale Innovationsziele mit dem europäischen Anspruch, Deep‑Tech‑ und Zukunftstechnologien großflächig voranzubringen.

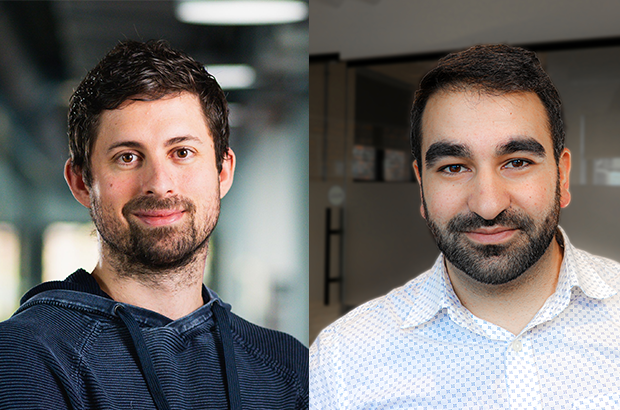

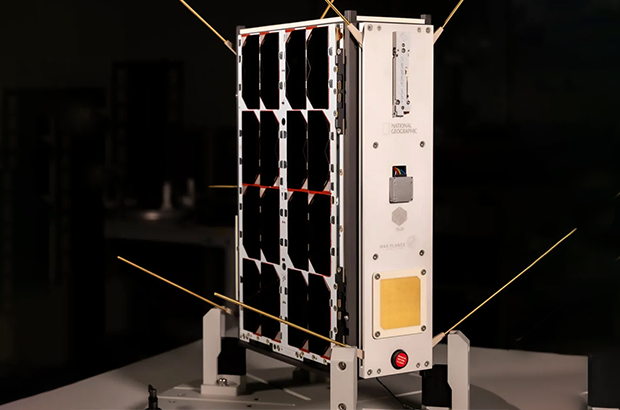

NewSpace-Start-up TALOS und EnduroSat bauen das „Internet der Tiere“

Das deutsche Raumfahrt-Start-up TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat bündeln ihre Kräfte zum Aufbau der Satellitenkonstellation ICARUS 2.0, auch bekannt als das „Internet der Tiere“.

TALOS, das 2022 gegründete, in München und Dresden ansässige NewSpace-Start-up ist ein führender Innovator in den Bereichen IoT und Tierortungstechnologien. Es steht an vorderster Front, wenn es darum geht, Weltraumtechnologie zu nutzen, um den Schutz von Wildtieren sowie die Umwelt- und Klimawandelforschung voranzutreiben. Seine leichten, solarbetriebenen IoT-Tracker und die CubeSat-Konstellation ermöglichen die präzise Verfolgung von Tieren und die Sammlung von Umweltdaten, so dass Forscher, Naturschützer und Wissenschaftler die natürliche Welt besser verstehen und schützen können.

Jetzt haben TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat eine europäische Partnerschaft zum Aufbau der Satellitenkonstellation „ICARUS 2.0“ geschlossen. Die Mission – auch bekannt als „Internet der Tiere“ – ist ein Forschungsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft. Ziel ist es, mithilfe modernster Satellitentechnologie Bewegungsmuster von Tieren sowie Umweltveränderungen weltweit zu erfassen und zu analysieren. TALOS ist bereits seit Längerem als zentraler Technologiepartner in das ICARUS-Projekt eingebunden; mit EnduroSat als neuem Industriepartner wird nun der Aufbau einer eigenen Konstellation umgesetzt, die vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR unterstützt wird.

Beginn des operativen Aufbaus der Konstellation „ICARUS 2.0“

Nach dem erfolgreichen Start eines technologischen Demonstrators im November 2025, beginnt nun der operative Aufbau der Konstellation. Der Start des ersten operationellen Satelliten, der den Namen RAVEN trägt, ist für Anfang 2026 geplant. Bis Ende 2026 / Anfang 2027 sollen vier weitere Satelliten die Konstellation ergänzen. Nach vollständigem Aufbau wird das System in der Lage sein, täglich bis zu fünf Updates über die Bewegungen beobachteter Tiere auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Raycho Raychev, Gründer und CEO von EnduroSat, erklärt: „Wir freuen uns, den Aufbau einer weltraumgestützten Infrastruktur zu ermöglichen, die entscheidende Daten über den Zustand der Tierwelt und der biologischen Vielfalt liefert. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Weltraumdaten dazu beitragen können, die dringendsten Herausforderungen unseres Planeten anzugehen.“

Gregor Langer, Mitgründer und CEO von TALOS, ergänzt: „Das ist europäische Innovation in Reinform: Ein bulgarischer Hersteller und ein deutsches Startup bündeln ihre Kräfte für ein globales Forschungsprojekt. Mit dem bevorstehenden Start unseres ersten Satelliten wird ICARUS 2.0 von der Vision zur Realität. Gemeinsam mit EnduroSat und der Max-Planck-Gesellschaft nutzen wir Weltraumtechnologie, um das Leben auf der Erde besser zu verstehen und zu schützen.“

Mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eigene Satellitenkonstellation zur Tierbeobachtung entwickelt

ICARUS 2.0 knüpft an das ursprüngliche ICARUS-Projekt an, ein internationales System zur Tierbeobachtung, das zunächst auf der Internationalen Raumstation ISS betrieben wurde. Nachdem das Projekt infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingestellt wurde, übernahm TALOS die Rolle von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, als zentraler Partner. Gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eine eigene Satellitenkonstellation entwickelt. Durch die Umstellung auf ein dediziertes Satellitennetzwerk können Tierbewegungen, Verhaltensmuster und Umweltbedingungen künftig häufiger, kostengünstiger und zuverlässiger erfasst werden. Aufgrund seiner globalen, vernetzten Struktur wird das System häufig als „Internet der Tiere“ bezeichnet – in Anlehnung an das Internet, das weltweit von Menschen erzeugte Daten miteinander verknüpft und zugänglich macht.

Der erste Satellit der Konstellation ist ein sogenannter 6U CubeSat, ein kompakter Kleinsatellit in etwa der Größe eines Schuhkartons. Er ist mit einem softwaredefinierten Funkgerät ausgestattet, die Daten von kleinen, an Tieren befestigten Sendern empfängt und zur Erde überträgt. Diese Sender erfassen unter anderem Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Beschleunigung und liefern damit wertvolle Informationen für Naturschutz und ökologische Forschung. Der Satellit wird derzeit in Sofia produziert und soll im Februar starten.

Daten zu Tiermigration, Biodiversität und globalen Ökosystemen schneller nutzbar machen

TALOS leitet die Missionsplanung, den operativen Betrieb und die Entwicklung der Technologie zur Tierverfolgung, während EnduroSat die Satellitenplattform bereitstellt und den Zugang zu Bodenstationen über sein Partnernetzwerk ermöglicht. Die Max-Planck-Gesellschaft bringt als wissenschaftliche Leitung ihre Expertise im Bereich der Tierverfolgung ein. Zusätzliche Unterstützung für den RAVEN-Satelliten wurde von der National Geographic Society bereitgestellt. Im Rahmen ihres weltweiten Explorer-Netzwerks plant die Organisation, die ICARUS-Technologie einem internationalen Kreis von Forschenden und Naturschutzprojekten zugänglich zu machen. Ziel ist es, wissenschaftliche Arbeit zur Tiermigration, Biodiversität und zu globalen Ökosystemen zu beschleunigen und die gewonnenen Erkenntnisse auch über die Wissenschaft hinaus für Naturschutz, Bildung und gesellschaftliche Wirkung nutzbar zu machen.

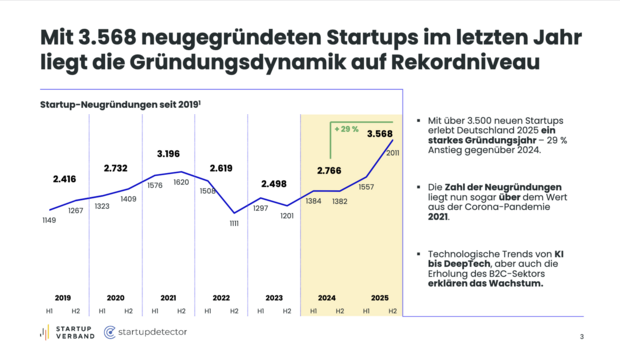

Next Generation Report 2025

Der aktuelle Report „Next Generation“ von Startup-Verband und startupdetector zeigt anhand einer systematischen Auswertung von Handelsregisterdaten einen positiven Start-up-Gründungstrend in Deutschland für die Zeit von Januar bis Juni 2025.

Hier die Kernergebnisse des Next Generation Reports:

1. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 1.500 Start-ups neu gegründet, ein Anstieg um 9 %. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten beiden Jahre auch 2025 fort.

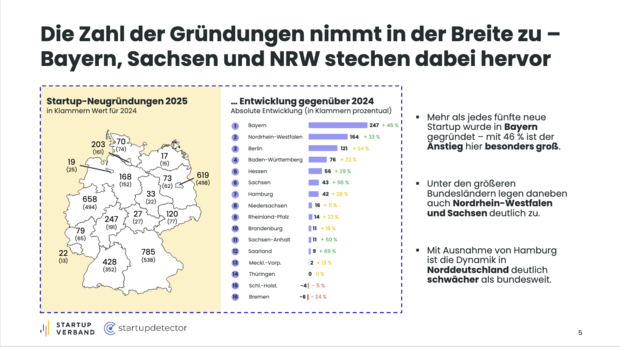

2. Der Anstieg der Neugründungen wird im Wesentlichen von Sachsen (+ 71 %), Bayern (+ 23 %) und NRW (+ 16 %), drei Ländern mit besonders hohen Wachstumsraten, getragen.

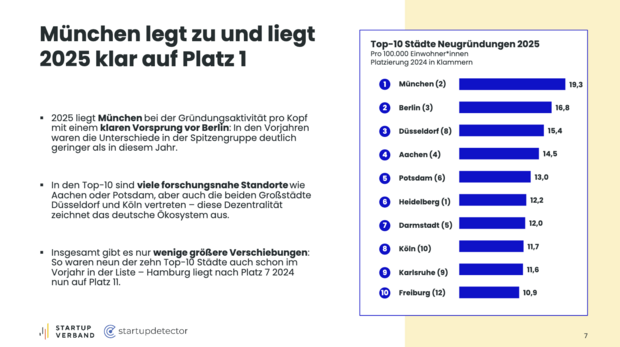

3. Die höchste Gründungsaktivität pro Kopf zeigt sich in den Hotspots Berlin und München sowie an starken Forschungsstandorten wie Heidelberg, Darmstadt und Aachen.

4. Die meisten Start-ups entstehen weiterhin im Software-Sektor, der außerdem um 16 % zulegt – auch industrielle Lösungen gewinnen im Kontext der KI-Welle an Bedeutung (+ 29 %).

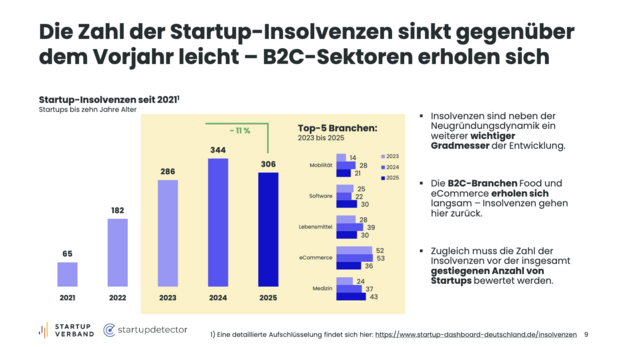

5. Die Bereiche eCommerce (+ 14 %) und insbesondere Food (+ 44 %) nehmen nach einer sehr schwierigen Phase im B2C-Sektor wieder Fahrt auf.

Alle weiteren Ergebnisse findest du hier

Gründer*in der Woche: mamell – Es ist nie zu spät, neu anzufangen

Melanie Schneppershoff zeigt mit mamell eindrucksvoll, wie aus 800 Euro Startkapital ein erfolgreiches Modeunternehmen wurde.

Manchmal braucht es nur einen Moment, der alles verändert. Einen Blick, ein Gefühl, eine Entscheidung – oder eben eine globale Pandemie. Melanie Schneppershoff kennt diese Momente nur zu gut. Ihr Leben war geprägt von Herausforderungen, Verlusten und Hürden, die sich ihr immer wieder in den Weg stellten. Doch aus diesen Tiefen erwuchs eine Kraft, die sie selbst überrascht hat.

Als es 2020 zur Corona-Pandemie kam, begann sie mit nur 800 Euro Startkapital einen Weg, den sie bis heute beschreitet. Ihre Reise zeigt: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mut, Authentizität und der Bereitschaft, den ersten Schritt zu wagen – auch wenn man noch keinen festen Plan hat. Aus ihren begrenzten Mitteln baute sie ein Modelabel auf, das heute mehr ist als nur eine Marke, sondern Ausdruck von Authentizität und Gemeinschaft.

Als alles auf dem Spiel stand

Es war eine Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Die Pandemie hielt die Welt in Atem, und für Melanie bedeutete dies das Worst-Case-Szenario: Ihr Kosmetikstudio in Linnich, das sie mit Leidenschaft aufgebaut hatte, musste schließen, da die Einnahmen von einem Tag auf den anderen komplett einbrachen. Die Räume, die sie mit Hingabe gestaltet hatte, standen leer. Mit wenigen hundert Euro auf dem Geschäftskonto war schnell klar: So kann es nicht weitergehen, weder für sie noch für ihre Angestellten.

Doch Melanie und ihr Ehemann Marc wollten das scheinbar unvermeidbare Schicksal nicht akzeptieren. Sie sahen in dieser Krise eine Chance, etwas Neues zu erschaffen. Da der Einzelhandel nach einigen Wochen Lockdown bereits wieder öffnen durfte, während die Zukunft von körpernahen Dienstleistungen weiterhin ungewiss blieb, entstand die Idee, im alten Kosmetikstudio und online Mode zu verkaufen. Die beiden investierten das letzte Geld in Kleidung und mamell wurde geboren. „Was sich im Nachhinein wie ein einfacher Schritt anfühlt, war damals schon die erste große Hürde. Eigentlich braucht es in der Modebranche große Abnahmemengen, mit unserem kleinen 800-Euro-Budget konnten wir das damals aber gar nicht leisten. Letztlich fanden wir dann aber lokale Unternehmen, die bereit waren, auf uns und unsere Möglichkeiten einzugehen“, weiß die heutige Modeexpertin noch genau und erzählt weiter: „Als wir dann die Produkte hatten, hieß es, einfach loslegen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich an einem Morgen vor meinem Spiegel stand, Smartphone in der Hand, und einfach begann, die Kleidung zu zeigen. Ohne große Planung, ohne Studio, nur die Klamotten und ich. Es war eine spontane Idee, ein erster Schritt, der alles verändern sollte.“

Im Internet sprach sie währenddessen offen darüber, was sie fühlte, was sie erlebte. Es waren keine perfekt inszenierten Bilder, sondern Momentaufnahmen eines echten Lebens. Für Melanie war klar: Es braucht kein optimales Bild, sondern eine authentische Verbindung.

Täglich neu erfinden: Improvisation als Stärke

Gerade zu Beginn brachte jeder Tag neue Herausforderungen. Melanie musste sich alles selbst beibringen: „Wie fotografiere ich? Wie erreiche ich Menschen? Wie baue ich Vertrauen auf? All das musste ich praktisch von heute auf morgen lernen“, erinnert sich die Gründerin an die Anfangsphase. Ohne Kapital, nur mit ihrer Leidenschaft. Sie war ihre eigene Marketingabteilung, ihre eigene Verkäuferin und Social-Media-Expertin. Sie lernte durch Versuch und Irrtum, durch Fehler und durch den Austausch mit ihrer Community. Es war ein kontinuierlicher Lernprozess, der sie stärker machte. Viele Nächte saß sie vor ihrem Laptop, schrieb E-Mails, wählte neue Produkte aus und kalkulierte die Preise. Es war eine harte Zeit, aber sie war erfüllt vom Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen. Sie wusste, dass es nicht auf das große Budget ankommt, sondern auf den Glauben an die eigene Idee und die Bereitschaft, mutig zu sein.

Mit jedem kleinen Schritt wuchs ihre Überzeugung, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Mit jedem Monat, jeder neuen Erfahrung wurde Melanie sicherer. Sie investierte in Weiterbildungen, lernte Onlinemarketing, Social-Media-Strategien und vor allem, wie sie ihre Botschaft noch klarer vermitteln konnte. Dabei blieb sie stets authentisch – mit echten Geschichten, echten Frauen und echtem Mut. Heute beschäftigt mamell über 40 Mitarbeitende, betreibt einen Onlineshop und ein Ladengeschäft.

Authentizität als Erfolgsrezept

„Unsere Community ist unsere Kraft“, betont Melanie und erzählt weiter: „Nur durch ihre Unterstützung war es uns möglich, mamell zu dem zu machen, was es heute ist. Dafür brauchten wir neben zahlenden Kundinnen auch Vertrauen in unsere Marke.“ Ihr Erfolgsrezept: Statt auf klassische, teure Werbekampagnen setzt sie auf einen offenen Dialog und den Austausch von authentischen Geschichten. Instagram ist für sie ein lebendiger Raum, in dem Lachen, Tränen, Erfolge und Rückschläge ihren Platz haben. Hier wächst eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Das Unperfekte, Menschliche und Ehrliche ist es, was Menschen berührt und den Kern ihrer Marke ausmacht. Melanie legt Wert darauf, Frauen zu zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind – mit all ihren Ecken und Kanten sowie in allen Konfektionsgrößen –, und vermittelt dabei Selbstliebe, Selbstvertrauen und ein positives Körpergefühl.

Neben dem täglichen Posten von Storys und Reels auf Instagram setzt sie von Beginn an auf wöchentliches Live-Shopping, um direkt mit ihrer Community in Kontakt zu treten und den Austausch zu intensivieren. Zudem stärkt Melanie die Nähe zu ihren Follower*innen durch Veranstaltungen wie Modenschauen und Pop-up-Stores, bei denen persönliche Gespräche und ein individueller Austausch im Mittelpunkt stehen. Diese Events bieten die Gelegenheit, die Marke erlebbar zu machen und die Gemeinschaft noch stärker zu verbinden. Melanie hat erkannt, dass es die authentische Kommunikation, die persönliche Nähe und das Teilen menschlicher Geschichten sind, die eine aktive Community entstehen lassen. Eine, die Frauen ermutigt, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind, und ihre eigene Schönheit zu feiern.

Melanies Tipps für andere Gründer*innen

Mut, Leidenschaft und die Bereitschaft, klein anzufangen, sind für Melanie die wichtigsten Zutaten für den Erfolg. Es geht nicht darum, sofort alles richtig zu machen, sondern, den ersten Schritt zu wagen – und sich dabei treu zu bleiben. „Vertraut auf euch selbst“, sagt Melanie. „Beginnt, auch wenn noch nicht alles perfekt ist.“

Denn jeder dieser Momente wird, so das Credo von Melanie Schneppershoff, zu einer Lektion, die einen stärker macht und weiterbringt. Sie fordert alle Gründer*innen auf, das eigene Potenzial nicht zu unterschätzen. „Social Media ist heute das beste Werkzeug, um sichtbar zu werden. Nutzt kostenlose Ressourcen, um euch weiterzubilden. Und vor allem: Bleibt authentisch“, weiß die Unternehmerin aus eigener Erfahrung und betont abschließend: „Es ist nie zu spät, um neu anzufangen.“

Mobility-Start-up FERNRIDE von Quantum Systems übernommen

Quantum Systems, europäischer Marktführer in der Entwicklung intelligenter unbemannter Systeme, meldet die Übernahme des 2019 gegründeten Münchner Mobility-Start-ups FERNRIDE.

FERNRIDE bietet eine umfassende Boden-Autonomie-Plattform, um skalierbare Automatisierung für verschiedenste kritische Branchen zu ermöglichen und so Fahrermangel und Sicherheitsrisiken in besonders repetitiven und gefährlichen Umgebungen zu bewältigen. Das Unternehmen wurde 2019 nach zehn Jahren Forschung an der TU München gegründet und durch 75 Millionen Euro Venture Capital führender Investoren unterstützt. 2025 hat FERNRIDE als erstes Unternehmen eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht, diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt und sein Portfolio um den Bereich Defence Logistics erweitert.

Im Hebst 2025 hatte FERNRIDE angekündigt, das Geschäft mit ferngesteuerten Lastwagen und Zugmaschinen für Hafenanlagen einzustellen. In Folge dessen wurde der Hälfte der Mitarbeitenden gekündigt. Haute konzentriert sich das Unternehmen auf Defence Logistics. Als erstes Unternehmen hat FERNRIDE eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht und diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt.

Mit der Übernahme von FERNRIDE erweitert Quantum Systems seine Führungsposition von Luft- und Software-Intelligenz auf autonome Mobilität am Boden und schafft ein vernetztes, domänenübergreifendes Angebot für intelligente unbemannte Systeme. „FERNRIDE hat eine der fortschrittlichsten und skalierbarsten autonomen Bodenplattformen entwickelt“, so Martin Karkour, Chief Revenue Officer bei Quantum Systems. „Durch die Integration ihrer Technologie in MOSAIC UXS setzen wir unsere Vision konsequent um, ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, in dem unbemannte Systeme über verschiedene Dimensionen hinweg als Einheit denken, sich bewegen und handeln.“

„Europa braucht dringend souveräne Autonomielösungen. Durch den Zusammenschluss mit Quantum Systems können wir unsere Technologie auf ein neues Niveau heben“, so Hendrik Kramer, CEO und Mitbegründer von FERNRIDE. „Gemeinsam mit Quantum Systems beschleunigen wir den Einsatz unserer Plattform im europäischen Verteidigungsbereich, welcher aktuell das global dringlichste Umfeld für die Skalierung von autonomen Bodensystemen darstellt. In der Zukunft werden diese Erfahrungen auch wieder auf zivile Logistikanwendungen übertragen werden und so unsere Gesellschaft sicherer und resilienter aufstellen.“

Die operative Erfahrung von Quantum Systems in der Ukraine hat die Relevanz des Zusammenspiels von Luft- und Bodenrobotik gezeigt. Durch die Integration der FERNRIDE Lösungen in die Missionssoftware MOSAIC UXS, der autonomen Missionssoftware von Quantum Systems, sollen Multi-Domain-Operationen ermöglicht werden, die das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsfindung verbessern.

Zu den finanziellen Details der Übernahme wurden keine Angaben getätigt.

QuantumDiamonds plant Werk für Chip-Inspektionsanlage in München

QuantumDiamonds – 2022 von Kevin Berghoff und Dr. Fleming Bruckmaier als Ausgründung aus der Technischen Universität München gestartet –, plant eine Investition von 152 Mio. Euro für eine hochmoderne, auf Quanten basierende Chip-Inspektionsanlage in München.

QuantumDiamonds entwickelt Quantensensor-Technologien und -Tools für die Fehleranalyse und Messtechnik einer neuen Generation von Halbleiterchips ein. Ziel ist es, herkömmliche Halbleitertestmethoden zu unterbrechen und die Fehlerlokalisierung tief in 3D-Halbleiterarchitekturen zu beschleunigen.

Durch die Nutzung von Stickstoff-Leerstands-Zentren in Diamanten kartieren die Systeme von QuantumDiamonds zerstörungsfrei elektrischen Strom mit Mikrometer-Pezipresion in Sekundenschnelle, auch in hochkomplexen Chippaketen. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung für fortschrittliche 2.5D- und 3D-Architekturen, die KI, mobile und Automobilelektronik untermauern, wie das Unternehmen in einer Erklärung darstellt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine zerstörungsfreie Fehleranalyse auf Apple A12-Chips veröffentlicht, die von TSMC hergestellt wurden. QuantumDiamonds verwendet Quantum Diamond Microscopy, um vergrabene Defekte in kommerziellen Paket-on-Package-Geräten zu lokalisieren.

Jetzt präsentiert QuantumDiamonds seinen Plan, 152 Millionen Euro zu investieren, um die weltweit erste Produktionsstätte für fortschrittliche Chip-Testsysteme zu bauen. Nach gründlicher Prüfung möglicher Standorte in den USA entschied sich das Unternehmen bewusst für Deutschland. Der Standort in München wird als "First-of-a-Kind-Fabrik" unter dem European Chips Act betrachtet.

„Diese Investition markiert unseren Übergang von der Forschung zur globalen Produktion. Wir bauen die Werkzeuge auf, die die Chipindustrie benötigt, um zu prüfen, was bisher unsichtbar war – und zwar in Deutschland, mit europäischem IP und Talent“, so Co-Founder Berghoff gegenüber EU-Startups. „Die frühzeitige Unterstützung, die wir von Programmen wie dem EIC Accelerator und dem SPRIN-D erhalten haben, legte den Grundstein für dieses Scale-up. Mit der erwarteten Finanzierung des Chips Act werden wir von Piloteinsätzen zur Serienproduktion übergehen und dazu beitragen, die Rolle Europas in der Zukunft der Halbleiterindustrie zu sichern."