Aktuelle Events

Gründer der Woche: Waltz 7 – Duschen als Wellnesserlebnis

Gründer der Woche 32/17

Die Duschtabs von Waltz 7 dienen nicht der Körperreinigung – stattdessen machen sie das Duschen durch natürliche Düfte zu einem Wellnesserlebnis. Wir haben mit Thomas Grüner, einem der beiden Gründer der Waltz Seven GmbH über das neuartige Produkt gesprochen.

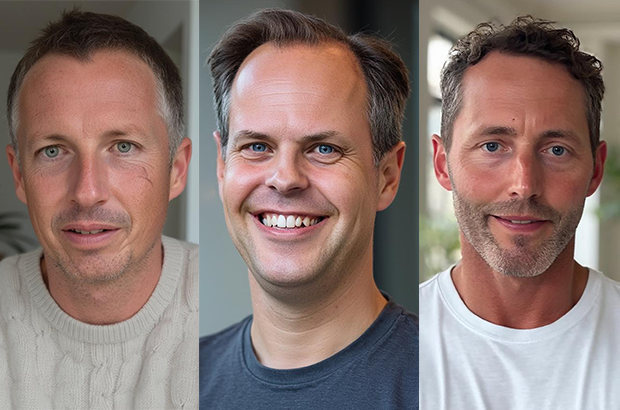

Hallo Herr Grüner! Die Waltz Seven GmbH wurde von Ihnen und Thomas Schloss gegründet – bitte erzählen Sie uns, wer Sie beide sind, was Ihre beruflichen Hintergründe sind und welche Aufgaben Sie in Ihrem Unternehmen haben.

Wir – Thomas und Thomas – lernten uns während des Wirtschaftsstudiums an der WU Wien kennen und sind seit 2009 eng befreundet. Kurz zu uns: Ich wurde 1985 in Meran, Südtirol, geboren.

Nach dem Studium an der WU Wien und der McCombs School of Business in Austin, Texas, arbeitete ich im Mergers & Acquisitions-Team von PwC in Wien und Frankfurt als Senior Consultant. Auf einer Geschäftsreise während dieser Zeit ist auch die Idee zu den Duschtabs entstanden.

Bei WALTZ 7 sagt man mir nach, ich sei der Visionär und Verkäufer. Gesichert ist: Als geschäftsführender Gesellschafter bin ich verantwortlich für Projektmanagement, Vertrieb sowie strategische Entwicklung. Meine Motivation für den Exit aus der Dienstleistungsbranche kann ich in etwa so beschreiben: Jeder Berater trägt insgeheim den Traum in sich, wie ein Henry Ford in der Fabrik auf der Balustrade zu stehen und auf die Produkte am laufenden Fließband hinunter zu schauen.

Mein Mitgründer ist Thomas Schloss, Magister, geboren 1983 in Wien. Aufgewachsen in Wien, studierte er an der WU Wien und dem Shidler College of Business in Honolulu, Hawaii, bevor er in einem Wiener Notariat tätig wurde.

Bei Waltz 7 ist er der Pragmatiker und als geschäftsführender Gesellschafter verantwortlich für Produktentwicklung, den operativen Ablauf sowie Mitarbeiterführung.

Schon während des Studiums zeichnete sich das wachsende Interesse am Industriesektor ab, entgegen des familiären Hintergrunds, der im Dienstleistungssektor verwurzelt ist: "Triebfeder für mich als Unternehmer ist der Drang mich selbst zu verwirklichen und selbst etwas zu schaffen, was vorher niemand anderer realisiert hat", so Thomas Schloss.

Außerdem im Kernteam mit dabei sind Andreas Hartwig, Spezialistin für Project Finance bei PwC, als unser Finanzbeirat für Planung- und Finanzierungsfragen sowie Benjamin Naux, Head of Business Development and Innovation bei Coca Cola HB, als unser Marketing Beirat für Fragen der Vermarktung und Skalierung.

Seit wann sind Sie am Markt?

Nach der Gründung im April 2015 wurde die Produktentwicklung finalisiert, und die ersten Duschtabs gingen Anfang 2016 in den Verkauf. Bis dahin wurde außerdem die Wertschöpfungskette aufgebaut und in mehreren Testreihen das Produkt optimiert. Erste Kunden wie TUI kamen aus der Tourismusbranche und boten unsere Duschtabs insbesondere Gästen in Hotels und auf Kreuzfahrtschiffen für ein Wellnesserlebnis im eigenen Zimmer an.

Im Mai 2016 kamen die ersten Einzelhandelsketten auf uns zu und seit September 2016 sind wir bei Douglas Österreich und kürzlich auch bei der Parfümerie Pieper in Deutschland gelistet. Seit dem Produktlaunch konnten wir über 400.000 Duschtabs in ganz Europa bis hin nach Japan verkaufen (Exportquote rund 50 Prozent).

Wie ist die Idee zu den Aroma-Tabs entstanden und wie wurde daraus eine Geschäftsidee?

Die Idee zum ersten Duschzusatz kam mir tatsächlich beim Duschen während einer Geschäftsreise, als ich noch als Unternehmensberater tätig war und häufig in Hotels übernachtete. Nach langen Arbeitstagen hatte der Spa-Bereich im Hotel oft bereits geschlossen. Da ich kein Freund der Badewanne bin, habe ich zur Entspannung ausgiebig geduscht. Gefehlt hat allerdings noch die passende Wohlfühlatmosphäre, denn parfümierte Duschgels bringen mir selten einen echten Feel-Well-Effekt. Also habe ich beschlossen, das ätherische Zirbenöl, das ich für einen Saunaaufguss mitgebracht hatte, eben in die Dusche zu träufeln. Der Duft ist herrlich gewesen, hat sich aber auch sehr rasch wieder verflüchtigt. Da kam mir die Idee, das Öl in eine Tablette zu pressen, die auf dem Duschboden liegend das Aroma sukzessive abgibt.

In einem Gespräch während eines langen Heurigenabends in Wien mit meinem langjährigen Freund Thomas Schloss hat uns beide ein Gedanke nicht mehr losgelassen: Es gibt zahllose, duftende Zusätze für die Badewanne, von Sprudelbädern bis hin zur Badebombe. Jedoch war uns kein einziger Duschzusatz bekannt – obwohl doch jeder duscht und die Regendusche immer mehr die Badewanne als privaten Rückzugsort der Erholung verdrängt.

Nach eingehender Recherche haben wir etwa zahlreiche Blogeinträge gefunden, die diskutieren, wie schön doch eine "Duschbombe" wäre – für alle die keine Badewanne haben oder einfach lieber duschen. Außerdem gab es bereits eine Vielzahl an DIY Videos auf Youtube für derartige Produkte zum Selbermachen.

Als wir feststellten, dass sich in den USA gerade ein Markt für diese neue Produktkategorie bildete, haben wir beschlossen unsere eigenen Duschtabs zu entwickeln und die Ersten in Europa zu sein – einem Markt, der noch bedeutend Wellness-affiner ist. Denn das Produkt passt wunderbar in unsere schnelllebige Zeit und ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht wunderbar skalierbar sowie in sämtlichen Märkten multiplizierbar.

Wie funktionieren die WALTZ 7 Duschtabs? Und woher kommt der Name?

Nach unserem ersten Strategiemeeting war klar, dass das Produkt genauso einfach funktionieren muss wie ein Badzusatz: Dusche aufdrehen, Duschtab am Boden ins Wasser legen und losduschen. Dabei löst sich der Tab sanft auf und verströmt ein angenehmes Dufterlebnis mit natürlichen ätherischen Ölen – ganz ohne die Haut oder die Haare zu parfümieren. Da jeder unterschiedlich lange duscht, hat der Duschtab eine Sollbruchstelle zum Halbieren bekommen. Drei bis vier Minuten für einen halben und sechs bis acht Minuten für einen ganzen Duschtab. Alles ohne Rückstände und eine echte Abwechslung zu überparfümierten Duschgels. Dafür gibt es eine Vielzahl an Sorten mit unterschiedlichen Wirkungen: Totale Entspannung, volle Aktivierung oder neue Energie. Je nach Bedürfnis kann man den passenden Duft wählen und sich schnelle Erholung beim Duschen holen, zuhause oder unterwegs.

Waltz 7 steht übrigens für die Wolke 7 auf der man mit unseren Duschtabs schwebt.

Mit welchen Mitteln und von wem wurden die Duschtabs entwickelt?

Begonnen wurde in klassischer Garagenromantik mit DIY-Rezepten aus dem Internet. Außer einem verstopften Abfluss und vielen lustigen Fotos ist dabei aber nicht viel entstanden. Auch die aus den USA bestellten Produkte waren nicht annähernd zufriedenstellend, da das Dufterlebnis zu schwach und die Düfte zu chemisch waren. Somit wurde uns rasch klar, dass hier echte Entwicklungsarbeit geleistet werden musste, die entsprechende Kosten mit sich bringen würde. Dies war der Zeitpunkt, wo das Projekt Realität wurde und wir entschieden haben, es umzusetzen.

Also haben wir gemeinsam mit einem weiteren Freund und Arbeitskollegen, Andreas Hartwig – Spezialist für Projektfinanzierung bei PwC – einen Businessplan erstellt und unser Erspartes zusammengelegt. Damit und mit zwei gewonnenen Forschungsförderungen konnte die 18-monatige Entwicklung bis hin zur Prototypenserie finanziert werden.

Entwickelt wurde die geschützte Rezeptur für die Waltz 7 Duschtabs u. a. in Forschungskooperation mit der Technischen Universität Dortmund und mit französischen Parfümeuren.

Gab es Hürden, die auf dem Weg zur Marktreife überwunden werden mussten?

Ziel der Produktentwicklung war es, natürliche ätherische Öle so in Tabs einzuarbeiten, dass diese maschinell in großer Stückzahl produziert werden können und in der Dusche einen gewünschten Duft portioniert über den Zeitraum der Anwendung abgeben.

Die größte Herausforderung dabei war die Verkapselung der Düfte, ohne dass schon in der Produktionshalle ein Großteil des Duftstoffes entweicht. Andererseits darf die Verkapselung nicht die gleichmäßige Freisetzung des Aromas unter der Dusche beeinträchtigen. Diese Herausforderungen wurden gelöst und mit unserem geschützten Verfahren können wir nunmehr fast sämtliche Duftstoffe zu Duschtabs verarbeiten.

Auch die zu erreichende Produktionskapazität für die Skalierung war eine Unbekannte. In Kooperation mit einem renommierten Unternehmen konnten die Voraussetzungen für die derzeitige Produktionskapazität von rund 20.000 Stück pro Tag geschaffen werden. Diese kann nun bei Bedarf in kurzer Zeit und ohne erhebliche Investitionen auf über 100.000 Stück pro Tag erweitert werden.

Die dritte Hürde war, die Anfangsfinanzierung für Verpackungskonzept, Design- und Marketingkonzept sowie den Unternehmensstart aufzustellen. Nach mehreren Gesprächen in der Gründerszene wurde uns klar, dass in Österreich für Tech-Startups jeder Art eine Vielzahl an Angel-Investoren verfügbar waren – auch wenn das Geschäftsmodell oft in Usern gemessen wird. Hingegen für innovative FMCGs jenseits von Energydrinks und Smoothies ist der Markt bedeutend kleiner. Schließlich konnte das passende Setting zwischen Investoren und gewonnenen Förderungen gefunden und damit die Marktreife erreicht werden.

Wie vermarkten Sie Ihr Produkt, wo kann man es finden, und wer sind Ihre Kunden?

Der Vertrieb der Duschtabs ist auf drei integrierte Absatzkanäle aufgebaut: Durchgängige Verfügbarkeit und Anlaufstelle für First-Mover ist der unternehmenseigene Onlineshop, wo neben wachsenden Umsätzen mit interessanten Margen auch wertvolle Informationen direkt vom Verbraucher generiert werden: Welche neuen Düfte, welche Produktverbesserungen und welche Schritte als Nächstes?

Zweites Standbein ist der Vertrieb von Duschtabs in der Hotellerie, welcher zur Gänze durch Vertriebspartner abgedeckt ist. Dazu zählt seit Kurzem etwa einer der führenden Lieferanten für Hotelkosmetik mit über 15.000 Kunden weltweit. Auch TUI ist bereits Stammkunde für Waltz 7 Duschtabs. Diese Sparte wird von Waltz 7 als Marketinginstrument mit positivem Deckungsbeitrag aufgebaut mit dem Ziel, so viele First-Time-User wie möglich zu generieren. Im Urlaub lernt der Gast die neue Produktkategorie – meist kostenlos – kennen und kann Duschtabs dann im Einzelhandel oder Online nachkaufen.

Der primäre Vertriebskanal ist der stationäre Einzelhandel, insbesondere Parfümerie- und Drogerieketten. Nach dem erfolgreichen Launch mit Douglas in Österreich im Februar 2017 und kürzlich mit Parfümerie Pieper in Deutschland, sind Waltz 7 Duschtabs nun in über 150 Filialen im deutschsprachigen Raum erhältlich. Eine Produktlinie speziell für Drogerien ist derzeit in Entwicklung und wird noch im Herbst gestartet.

Gibt es erweiternde Pläne für die Zukunft?

Erklärtes Ziel von Waltz 7 ist es, bis Ende 2019 in der DACH-Region einerseits gefestigter Marktführer für Duschtabs in den drei beschriebenen Absatzkanälen zu sein. Des Weiteren hat ein Folgeprodukt bereits Prototypenreife erreicht. Basierend auf wesentlichen Learnings aus der Entwicklung des Duschtabs stoßen wir mit dem Projekt "Welluss" in den Wellnessmarkt vor und lösen gemeinsam mit einem Industriespezialisten ein jahrelanges Branchenproblem. Darüber hinaus profitieren bestehende Absatzkanäle von Cross-Selling-Effekten.

Für die Erreichung der Marktreife des Folgeproduktes samt Schutzstrategie und Launch sowie für die Skalierung des Duschtabs bereiten wir derzeit die Finanzierungsrunde A vor, welche im vierten Quartal 2017 abgeschlossen werden soll.

Für 2020 ist die Internationalisierung mittels einer Finanzierungsrunde B geplant. Grundsätzlich konnte ein effizienter Innovationsprozess für FMCGs aufgebaut werden, welcher mit geringem CAPEX und OPEX in regelmäßigen Abständen neue, skalierbare Produkte unter einer starken Marke in bestehende Absatzkanäle bringt.

Und zum Schluss wie immer die Frage: Haben Sie grundsätzliche Tipps für andere Unternehmensgründer?

Für konkrete Tipps bestehen wir noch etwas zu kurz am Markt, jedoch teilen wir gerne eine Erkenntnis der letzten 18 Monate: Sobald Sie ein "Minimales Produkt" haben, das verkäuflich ist, legen Sie den vollen Fokus auf den Vertrieb – denn Umsatz heilt alles! Riskieren Sie lieber Lieferschwierigkeiten und Beschwerden, als dass Sie mit einem für Sie perfekten Produkt oder Service alleine dasitzen. Außerdem sagt Ihnen dadurch der Markt bereits in einem frühen Stadium, wie er Ihr Produkt haben möchte und was er bereit ist dafür zu bezahlen.

Übermäßiger Perfektionismus bei der Produktentwicklung kann am Anfang sehr hemmend wirken und hat auch uns viele Monate gekostet bis wir uns entschieden haben: Das Fundament ist gelegt und der Rahmen gebaut – nun legen wir einfach los, vertrauen auf unsere Lernbereitschaft und unser unternehmerisches Geschick.

Herr Grüner, vielen Dank für das Interview!

Hier geht’s zu Waltz7

Das Interview führte Fabian Otto

Vorschläge für diese Rubrik an redaktion@starting-up.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

DefenseTech-Start-up ZeroPhase sichert sich 5,8 Mio. Euro

Das 2025 von Dr. Florian Petit und Lukas Pertl gegründete ZeroPhase entwickelt souveräne, softwaredefinierte Datenverbindungen, die eine sichere, robuste und skalierbare Konnektivität für unbemannte Verteidigungssysteme ermöglichen.

Mit der von BlueYard Capital angeführten und von mehreren Business Angels unterstützten Finanzierung soll die Entwicklung und der Einsatz der adaptiven Kommunikationsschicht von ZeroPhase beschleunigt werden. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke, robuste Verbindung, die die souveräne Kontrolle über wichtige Verbindungen in Luft-, Land- und Seegebieten sicherstellt.

„Kommunikation ist das Nervensystem der Verteidigung. Sie entscheidet über den Ausgang von Konflikten“, so Dr. Florian Petit, CEO von ZeroPhase. „Unser Ziel ist es, dass sie niemals ausfällt. Mit der Unterstützung von BlueYard bauen wir adaptive Datenverbindungen, die eine kompromisslose Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Sie sind in allen Bereichen und für alle Missionstypen anwendbar und bilden die Grundlage für zuverlässige Verbindungen für die unbemannten Systeme der Zukunft.“

Unbemannte Verteidigungssysteme sind auf robuste, latenzarme Kommunikation angewiesen, um unter anspruchsvollen Bedingungen Videodaten, Telemetrie- und Befehlsdaten zu übertragen. Bis zum Jahr 2025 wird die Anzahl der eingesetzten Systeme allein in der Ukraine voraussichtlich 4,5 Millionen übersteigen. Daher sind zuverlässige und stabile Datenverbindungen wichtiger denn je. Die Datenverbindungen von ZeroPhase passen sich dynamisch an Störungen, Interferenzen und Signalabschwächungen an und sorgen so für die Kontinuität der Mission und eine zuverlässige, souveräne Verbindung, bei der ein Ausfall nicht in Frage kommt.

Die Technologie von ZeroPhase wird bereits in großem Umfang eingesetzt und kommt täglich in der Ukraine zum Einsatz, wo sie Tausende unbemannter Missionen unterstützt. Die umfangreiche Nutzung im Feld unter realen Kampfbedingungen hat die Fähigkeit des Unternehmens bestätigt, auch bei elektronischen Angriffen und unter erschwerten Netzwerkbedingungen eine leistungsstarke Kommunikation aufrechtzuerhalten. Experten schätzen, dass die heutigen Systeme zur elektronischen Kriegsführung ungeschützte Drohnenkommunikationen innerhalb von Sekunden lahmlegen können. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer sicheren und anpassungsfähigen Datenübertragungstechnik.

„Die Technologie von ZeroPhase hat sich als entscheidender Faktor erwiesen. Das adaptive Protokoll des Unternehmens, das in unsere speziell entwickelten UAV-Systeme integriert und von unseren erfahrenen Teams im Feld eingesetzt wird, hat es uns ermöglicht, auch in extrem stark gestörten Umgebungen an der Front, in denen andere Drohnen nicht fliegen können, die Kommunikation aufrechtzuerhalten“, so der UAV-Operationsleiter, Ukraine.

Mit der neuen Finanzierung wird ZeroPhase seine Ingenieur- und Signalverarbeitungsteams erweitern, die Partnerschaften im gesamten europäischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt-Ökosystem vertiefen und sein adaptives Kommunikationsrahmenwerk auf weitere Einsatzprofile und Einsatzgebiete ausweiten.

Robotics Venture Capital Report 2025

Der aktuelle Robotics Venture Capital Report zeigt u.a.: Europas Robotik-Start-up-Ökosystem erreicht neues Rekordniveau. Deutschland bleibt eine tragende Säule.

Der europäische Markt für Robotik-Start-ups erlebt 2025 eine markante Wachstumsphase: Mit einem Finanzierungsvolumen von € 2,4 Mrd. (Stand Q3) wird bereits vor Jahresende das bisherige Rekordjahr 2021 (€ 1,9 Mrd.) übertroffen. Treiber dieses Trends sind insbesondere der dynamisch wachsende Drohnensektor. Diese und weitere Erkenntnisse enthält der neue „FCF Robotics Venture Capital Report – 2025“.

Robotik-Sektor auf Rekordkurs

Der europäische Robotik-Sektor zeigt sich 2025 so stark wie nie: Mit einem Investitionsvolumen von € 2,4 Mrd. bis Q3 2025 wurde bereits vor Jahresende das bisherige Rekordjahr 2021 (€ 1,9 Mrd.) deutlich übertroffen. Der starke Aufwärtstrend wird zusätzlich durch vier weitere Megadeals im vierten Quartal untermauert, die im Report noch nicht vollständig enthalten sind. Dazu zählen unter anderem:

- Quantum Systems (€ 160 Mio., Mai 2025 – mit Aufstockung auf € 340 Mio. bis Jahresende angekündigt)

- ANYbotics (€ 138 Mio., September 2025)

- Distalmotion (€ 130 Mio., November 2025)

- Nest AI (€ 100 Mio., November 2025)

Drohnen als Wachstumstreiber im Subsegment

Die Analyse der Subsektoren zeigt ein besonders dynamisches Wachstum im Bereich Drohnen-Technologie. Zwischen 2023 und 2024 stieg die Anzahl der Deals um 174 % – von 77 auf 211 Transaktionen. Im bisherigen Jahresverlauf 2025 (YTD Q3) wurden bereits 135 Deals verzeichnet, was einem Anteil von 29 % aller Robotik-Deals entspricht. Dies bestätigt die starke und anhaltende Attraktivität dieses Segments für Investoren.

Frühphasenfinanzierungen dominieren – Start-up-Neugründungen steigen deutlich

Ein zentrales Ergebnis des Reports: 73 % aller Robotik-Finanzierungsrunden im Jahr 2025 (YTD) entfallen auf Frühphasen-Deals, darunter 39 % auf Accelerator-Runden. Diese Entwicklung deutet auf eine signifikante Zunahme an Neugründungen seit 2024 hin – ein klares Signal für ein aktives, wachsendes Gründungsökosystem im Bereich Robotik in Europa.

Megadeals treiben das Marktvolumen

Trotz der starken Zunahme an Early-Stage-Finanzierungen wird das Gesamtvolumen weiterhin maßgeblich von Megadeals über € 100 Mio. getragen. Seit 2021 wurden 19 solcher Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund € 3,5 Mrd. verzeichnet – ein Anteil von 36 % des gesamten Finanzierungsvolumens. Die Zahlen verdeutlichen: Das Kapital konzentriert sich weiterhin stark auf etablierte Scale-ups.

Deutschland unter den führenden Robotik-Nationen Europas

Deutschland bleibt eine tragende Säule im europäischen Robotik-Start-up-Ökosystem – trotz des höchsten Anteils an Deals mit nicht-offengelegtem Finanzierungsvolumen. Im Gesamtranking liegt Deutschland auf Platz zwei hinter dem Vereinigten Königreich. Bemerkenswert: Drei der zehn kapitalstärksten Robotik-Start-ups Europas stammen aus Deutschland:

- Agile Robots (€ 318 Mio. seit 2021)

- NEURA Robotics (€ 301 Mio., mit geplanter € 1 Mrd.-Runde, seit 2021)

- Quantum Systems (€ 211 Mio. seit 2021, exkl. der Finanzierung Q4 2025)

Champions entstehen auch in kleineren Ländern

Der Report zeigt auch: Nicht nur große Länder haben Champions. So demonstriert TEKEVER aus Portugal mit einer Gesamtfinanzierung von € 540 Mio. seit 2021, dass auch aus kleineren europäischen Ländern international wettbewerbsfähige Robotik-Champions hervorgehen können.

Weiterführende Infos zum Robotics Venture Capital Report 2025 gibt’s hier

Wie Österreich im globalen Wettbewerb um Talente gewinnen kann

Die Austrian Business Agency (ABA) unterstützt mit ihrem Geschäftsbereich WORK in AUSTRIA Unternehmen dabei, internationale Fachkräfte zu gewinnen. Wie das in der Praxis funktioniert und wie Unternehmen davon profitieren, erzählen Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, CEOs des Innsbrucker Quanten-Startups ParityQC, und Margit Kreuzhuber von der ABA im Interview.

Die beiden CEOs von ParityQC: Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser. | © Günther Egger

Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte ist längst ein globales Rennen. Während viele Unternehmen in Österreich händeringend nach Spezialist:innen suchen, zeigen Beispiele aus der Praxis: Wer sich international öffnet, hat deutlich bessere Karten. Gerade in technologiegetriebenen Bereichen ist ausländisches Know-how oft der entscheidende Baustein.

ParityQC: Internationaler Player aus Innsbruck

Das Innsbrucker DeepTech-Unternehmen ParityQC ist dafür ein exemplarisches Beispiel. Der Bedarf an Expert:innen im Quantenbereich sei weltweit hoch, der Pool dagegen klein, erklärt CEO Wolfgang Lechner. Das Unternehmen, das er gemeinsam mit Magdalena Hauser vor fünf Jahren gegründet hat, entstand als Spin-off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Seither hat sich ParityQC in bemerkenswert kurzer Zeit als internationaler Player im Quantencomputing etabliert. Das Startup lizenziert Baupläne für Quantenprozessoren und vertreibt mit ParityOS ein eigenes Betriebssystem. Nach eigenen Angaben ist es seit 2023 profitabel – eine Seltenheit in einer Branche, die üblicherweise lange Forschungszyklen kennt.

Im April 2024 stieg außerdem B&C Innovation Investments (BCII) ein. Zur genauen Höhe des Investments äußerten sich die Beteiligten nicht, doch in einer Aussendung hieß es damals, ParityQC „ziehe mit seiner Bewertung mit US-börsennotierten Quantenunternehmen gleich“. Vieles spricht daher für eine neunstellige Bewertung zum Zeitpunkt des Einstiegs. Ein entscheidender Faktor, der ParityQC seine Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene sichert, sind die Talente, die tagtäglich daran arbeiten, das Unternehmen voranzubringen.

Internationaler Wettbewerb um Talente

Denn motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter:innen sind ein zentraler Erfolgsfaktor in jeder Branche. Dennoch stoßen viele Betriebe in Österreich irgendwann an Grenzen, wenn sie ausschließlich im Inland rekrutieren. Spezialisierte Kompetenzen sind am lokalen Arbeitsmarkt nicht immer verfügbar, und in einigen technischen Bereichen ist der globale Wettbewerb besonders intensiv.

Für Talente aus diesem Bereich zählen neben der Forschungsqualität auch Standortfaktoren. Der exzellente Ruf der Innsbrucker Quantenphysik und die Präsenz von Unternehmen wie AQT oder ParityQC wirken stark. „Internationale Fachkräfte erleben Österreich als stabiles, gut organisiertes und kulturell attraktives Umfeld – ein klarer Vorteil im globalen Wettbewerb“, so Wolfgang.

WORK in AUSTRIA: Orientierung im internationalen Recruiting

Für viele Unternehmen ist internationale Personalsuche Neuland oder schlichtweg zu zeitintensiv. Hier setzt WORK in AUSTRIA , ein Geschäftsbereich der ABA, an. Die Nachfrage zeigt, dass der Bedarf wächst: „Unternehmen in Österreich wie internationale Fachkräfte nehmen unsere Unterstützung tatsächlich immer stärker in Anspruch. Mit fast 16.000 Beratungen von Fachkräften zum Thema Leben und Arbeiten bis Ende November 2025 sind das bereits jetzt mehr als im gesamten Jahr davor“, sagt Margit Kreuzhuber, Leiterin von WORK in AUSTRIA.

WORK in AUSTRIA kombiniert persönliche Beratung mit digitalen Formaten. Besonders geschätzt wird das Netzwerk, das Unternehmen mit internationalen Talenten verbindet. Ein Baustein ist der „Talent Hub“ – eine digitale Matching-Plattform, auf der Unternehmen Stellen inserieren und passende Kandidat:innen vorgeschlagen bekommen.

Internationale Fachkräfte unterstützt WORK in AUSTRIA mit einer individuellen Beratung während des gesamten Zuwanderungsverfahrens. Ob es um die Rot-Weiß-Rot-Karte oder andere arbeitsmarktrelevante Aufenthaltstitel geht – WORK in AUSTRIA bietet kostenfreie Informationen zu aufenthaltsrechtlichen Fragen sowie zum Leben und Arbeiten in Österreich.

Der Blick über Österreich hinaus

Um den Talentpool zu erweitern, wirbt die ABA weltweit für den Arbeitsstandort. „Wir bewerben den Arbeitsstandort Österreich in ausgewählten Ländern Europas, Lateinamerikas und Asiens, auf Karriereevents, durch Kooperationen mit Hochschulen und durch die direkte Ansprache der Fachkräfte und Studierenden durch Kampagnen auf Social Media“, erklärt Margit.

Die persönliche Begegnung spielt dabei weiterhin eine große Rolle. „Auf Karriereevents und Hochschulmessen treten wir in persönlichen Kontakt mit internationalen Fachkräften sowie Studierenden und informieren sie über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in Österreich“, so Margit.

Neben europäischen Ländern rückt die ABA inzwischen verstärkt Wachstumsmärkte ins Zentrum: „Wir sprechen auch dringend gebrauchte Fachkräfte in Brasilien, Indonesien und auf den Philippinen an – diese drei Länder zeichnen sich durch eine gut ausgebildete, junge und mobilitätsbereite Bevölkerung aus.“

Auch für ParityQC hat diese internationale Sichtbarkeit einen Effekt: „Die internationalen Bewerber:innen bekommen einen guten ersten Überblick über Arbeitsmarkt, Regularien und Lebensbedingungen in Österreich. Das stärkt die gesamte Wahrnehmung des österreichischen Ökosystems“, sagt Co-CEO Magdalena.

Sie ergänzt: „Es braucht internationale Leuchttürme, die Spitzentalente überzeugen können, ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich zu verlegen. Mit ParityQC möchten wir dies im Quantencomputing-Bereich ermöglichen. Die Unterstützung der ABA bei der Promotion von Spitzenforschung und österreichischen DeepTech Unternehmen im Ausland unterstützt bei der internationalen Sichtbarkeit.“

Zuwanderungsverfahren: Unterstützung bei Komplexität und Detail

Ein zentrales Thema bleibt der Weg vom Jobangebot zum tatsächlichen Arbeitsantritt. WORK in AUSTRIA begleitet Unternehmen, internationale Fachkräfte und deren Familien etwa bei der „Rot-Weiß-Rot“-Karte oder anderen Aufenthaltstiteln – ein Bereich, der oft als komplex erlebt wird.

Mit Tools wie dem „Immigration Guide“ stehen digitale Orientierungshilfen bereit, gleichzeitig unterstützt die ABA mit ihren Expert:innen auch individuell im Rot-Weiß-Rot – Karten-Verfahren. Für Unternehmen wie ParityQC bringt das spürbare Erleichterung. „Für ein international ausgerichtetes DeepTech-Unternehmen wie Parity Quantum Computing ist die Unterstützung bei Visaprozessen sowie bei RWR- und RWR+-Anträgen besonders wertvoll. Die administrativen Anforderungen sind oft komplex; hier braucht es verlässliche Partner:innen wie das Team der ABA, die den Prozess präzise und effizient begleiten“, so Magdalena.

Die Wirkung zeigt sich im Alltag: „Die Unterstützung bei Visa- und Aufenthaltsverfahren ermöglicht es uns, internationale Expert:innen rasch in unsere Arbeitsumgebung zu integrieren. Damit trägt Work in Austria wesentlich dazu bei, aus vorhandenem Potenzial echte Wirkung zu erzielen“, ergänzt die ParityQC-CEO.

Der globale Talentmarkt

Österreich hat also starke Talente und zugleich einen steigenden Bedarf nach internationalen Fachkräften, besonders in hochspezialisierten Bereichen wie Quantenforschung, IT oder Engineering. Unternehmen wie ParityQC zeigen, wie Standortqualität und globales Recruiting zusammenspielen können.

WORK in AUSTRIA nimmt dabei eine Rolle ein, die vor allem für mittelständische Betriebe und DeepTech-Unternehmen relevant ist: Orientierung, Matching und Unterstützung bei Verfahren, die ohne Expert:innenwissen schwer zu durchdringen wären. Der Talentmarkt bleibt global und Österreich beweist, dass man darauf reagieren kann, indem man heimische Stärken mit internationaler Offenheit verbindet.

Mehr Informationen über WORK IN AUSTRIA: https://www.workinaustria.com/!

Der Beitrag ist zunächst bei unserem Schwesterverlag Brutkasten erschienen.

Zentio erhält 1,4 Mio. Euro Pre-Seed-Finanzierung für KI-native Produktionsplanung

Das 2025 von Immo Polewka, Christophe Kafrouni und Julian Rose gegründete Berliner KI-Start-up Zentio entwickelt eine AI-first Plattform für intelligente Produktionsplanung.

Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt Zentio eine AI-first Plattform für intelligente Produktionsplanung. Diese ermöglicht es, Betriebsdaten durch KI-Agenten aufzubereiten und für die operative Produktionsplanung nutzbar zu machen, um fundierte Entscheidungen und mehr Produktivität zu ermöglichen.

Die Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,4 Millionen Euro wurde vom High Tech Gründerfonds angeführt, einem der aktivsten Frühphaseninvestoren in den Bereichen Deep Tech, Industrietechnologie und KI-basierter Innovation. Weitere Unterstützung kam vom Frühphaseninvestor SIVentures, welcher über umfangreiche Erfahrung in der Förderung und Skalierung von B2B-Technologie-Startups verfügt. Gemeinsam bieten die beiden Investoren strategische und operative Unterstützung für die nächste Wachstumsphase von Zentio.

Immo Polewka, Mitgründer und CCO von Zentio, erklärt: „Unsere Vision ist es, den Standard der Entscheidungsfindung in der europäischen Fertigungsindustrie auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Kombination von Betriebsdaten mit mathematischer Optimierung und AI-First-Automatisierung können Unternehmen strategisch vorausplanen und resilient auf Störungen reagieren."

Die Finanzierungsrunde soll es Zentio ermöglichen, bestehende Partnerschaften zu stärken und die Voraussetzungen zu schaffen, um langfristigen Mehrwert für die europäische Fertigungsindustrie zu schaffen: „Unser Hauptaugenmerk für die nächsten Monate liegt darauf, unsere mathematischen Kernsysteme und ML-Pipelines weiterzuentwickeln und diese mit Hilfe von UX und AI Agents zusammenzuführen. Deshalb erweitern wir unser Team um ambitionierte Entwickler und Entwicklerinnen, die sich unserer Mission anschließen möchten, die erste Generation von KI-nativer Produktionsplanung zu entwickeln“, sagt Christophe Kafrouni, Mitgründer und CTO von Zentio.

Amplifold sichert sich 5 Mio. Euro Seedfinanzierung

Amplifold, ein 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, entwickelt eine ultrasensitive Signalverstärkungsplattform für Lateral-Flow-Immunoassays (LFAs).

Der globale Markt für diagnostische Schnelltests (Point-of-Care-Testing) gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten im Gesundheitswesen und wird bis 2030 auf über 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Lateral-Flow-Tests (LFAs), zum Beispiel für Infektionen oder kardiovaskuläre Marker, sind zwar weltweit etabliert, stoßen aber bei der Sensitivität an technologische Grenzen: Aktuelle Schnelltests erreichen durchschnittlich nur bis zu 75 Prozent Genauigkeit, was häufig zu Fehldiagnosen führt und den Einsatz zeit- und kostenintensiver PCR-Labortests nötig macht.

Medizintechnologischer Durchbruch

Genau hier setzt Amplifold, ein im Jahr 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, an: Mithilfe programmierbarer DNA-Origami-Nanostrukturen steigert das Unternehmen die analytische Sensitivität von Schnelltests um das bis zu 100-Fache. Damit wird es erstmals möglich, PCR-ähnliche Diagnostik in Echtzeit und direkt am Patienten durchzuführen – kostengünstig, ohne Labor und innerhalb weniger Minuten.

Die Plattform des Unternehmens basiert auf Erkenntnissen einer in Nature Communications veröffentlichten Studie, die zeigt, dass programmierbare DNA-Origami-Nanostrukturen die Testempfindlichkeit klassischer LFAs drastisch erhöhen können, ohne dessen Testformat oder bestehende Herstellungsprozesse zu verändern. Diese Technologie ermöglicht kostengünstigen Schnelltests die Sensitivität von gerätebasierten Tests – und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in der dezentralen Diagnostik, Point-of-Care-Testing und globalen Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen, darunter Kardiologie, Neurologie mit Fokus auf Schlaganfälle und Infektionsmedizin.

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde nutzt Amplifold, um seine Technologie der Signalverstärkung in eine marktfähige industrielle Lösung zu überführen, das Produktentwicklungs- und Regulatory-Team auszubauen und die IVDR-Zulassung des ersten In-vitro-Diagnostikprodukts in Europa vorzubereiten. Zudem wird das Unternehmen in das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) in Martinsried – eines der führenden Life-Science-Startup-Zentren Europas – umziehen und dort von der Nähe zu akademischen und klinischen Partnern profitieren.

„Lateral-Flow-Tests haben den Zugang zur Diagnostik revolutioniert, aber ihre Empfindlichkeit blieb traditionell hinter den zentralen Laborsystemen zurück. Mit der DNA-Origami-Signalverstärkung können wir viel mehr Signalgeber auf jedes Bindungsereignis eines Standardstreifens programmieren. Kostengünstige Schnelltests erreichen auf diese Weise die Sensitivität von Labor-Messgeräten, ohne dass das Grundformat verändert werden muss”, sagt Dr. Maximilian Urban, Co-Gründer von Amplifold und Haupterfinder der Kombination aus DNA-Origami-Nanotechnologie und Lateral-Flow-Assays.

Gründer*in der Woche: Giuseppe Leo – hier geht es um das große Geschäft

Wie Ex-Profi-Fußballer Giuseppe Leo mit seinem AIR CUBE erfolgreich Innovationen in der Bad-Hygiene anstößt.

Für jemanden, der seine Karriere auf dem grünen Rasen beginnt, ist der Weg auf gekachelte Badezimmerfliesen nicht zwingend vorgezeichnet. Und doch beweist einer, dass Innovationskraft auch zu einer Umsiedelung vom Stadion aufs stille Örtchen führen kann: Ex-Profi-Fußballer Giuseppe Leo, der sich mit seinem Start-up Bellaria und dem eigens entwickelten Produkt AIR CUBE anschickt, den Sanitärmarkt in Sachen Hygiene und Wohlbefinden zu revolutionieren. Diese technologische Lösung soll auf der Toilette entstehende Gerüche nämlich nicht nur kaschieren, sondern eliminieren – und dazu auch ungewollte Bakterien. Tausende Abnehmer hat er bereits gefunden und nun auch finanzkräftige sowie markterfahrene Unterstützung direkt aus der Löwenhöhle.

Ein ungewöhnlicher Weg

Giuseppe Leo war einst Jugend- und Profispieler bei namhaften Vereinen wie dem FC Bayern München, dem Karlsruher SC oder dem FC Ingolstadt. Ein Kreuzbandriss zwang ihn jedoch, frühzeitig die Stollenschuhe an den Nagel zu hängen. Doch statt Tristesse herrschte bei ihm Kreativität: „Ich habe immer gesagt: Wenn der Fußball mich verlässt, lasse ich nicht locker – der Sport ging zwar, aber der typische Ehrgeiz blieb“, erinnert sich Leo. Die Idee, die dem Stein den Anstoß gab, kam ihm jedoch bereits viel früher. Schon während seiner aktiven Zeit und unzähliger Auswärtsfahrten fiel dem Innenverteidiger auf, wie oft schlichte Notwendigkeiten im Mannschaftsbus oder in Hotelzimmern mit mangelhafter Hygiene verbunden waren. „Wenn du mit zwanzig Jungs in einem Hotel haust und nur zwei Toiletten verfügbar sind, wird das ganz schnell … interessant“, berichtet er lachend. Doch während sich die meisten einer solchen Situation einfach ergeben hätten, führte sie bei ihm zu einem Geistesblitz: Warum nicht ein Gerät entwickeln, das unangenehme Gerüche gar nicht erst in den Raum entlässt?

Neutralisieren statt nur überdecken

Die Idee mündete in dem Konzept für AIR CUBE: ein kleines Gerät, das direkt an die Toilettenschüssel montiert und automatisch aktiviert wird. Es nutzt eine Kombination aus Absaugtechnik und Ionisation, um Gerüche bereits während des Toilettengangs zu neutralisieren. Anders als klassische Duftsprays überdeckt der AIR CUBE nichts, sondern entfernt auf molekularer Ebene unangenehme Geruchspartikel. Zusätzlich reinigt ein Ionisationsmodus die Umgebungsluft – ganz ohne Chemie oder Filterwechsel.

„Uns geht es nicht darum, dass das Badezimmer anders riecht“, bringt Leo die Idee auf den Punkt. „Es soll einfach nicht mehr unangenehm sein.“ Diese Herangehensweise hebt das Produkt klar von traditionellen WC-Erfrischern ab, die Fäkalgerüche oft nur mit artifiziellen Düften übertünchen. Seit den COVID-Lockdowns 2020 arbeitete Leo intensiver als je zuvor. Eigenfinanziert und mit einem sechsstelligen Investment aus eigener Tasche entwickelte er Prototypen, testete, optimierte, bis der AIR CUBE marktreif war. Bis zu den ersten Einschätzungen durch Außenstehende war es ein langer Weg: „Ich habe Buchhaltung gemacht, Marketing, Entwicklung; alles selbst“, so der Ex-Profi heute. „Ich war mein eigener Körper, Kopf und Controlling.

„Heute geht es um das große Geschäft"

Als er seinen AIR CUBE in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentierte, begann Leo seinen Pitch mit den Worten: „Heute geht es um das große Geschäft.“ Und da meinte er nicht nur Umsatz, sondern eine ganz persönliche Mission. Die Investor*innen waren beeindruckt – nicht nur von der Idee, sondern vom Gründer selbst: Ein Ex-Profisportler, der nach dem Ende seiner Karriere nicht resigniert, sondern visionär wurde. Den Deal machte am Ende Carsten Maschmeyer und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Direkt nach der Ausstrahlung war der AIR CUBE „out of stock“; eine Bestätigung dafür, dass das Konzept Anklang findet.

„Wir haben mit so einer Resonanz nicht gerechnet“, gibt Leo offen zu. Gleichzeitig berichtet er von hektischen Wochen: „Wir müssen produzieren, liefern, nachlegen – aber am wichtigsten ist, dass wir unseren Qualitätsstandard nicht aus den Augen verlieren.“ Das hält den früheren Profisportler aber nicht davon ab, groß zu denken: Geplant sind bereits Markteintritte in Dubai sowie den USA und der AIR CUBE wurde schon für die Fachmesse CES Las Vegas 2026 nominiert.

Vorbild für andere Gründer*innen

Dass ein Ex-Fußballer sich heute, statt mit Bällen zu jonglieren, um Toiletten kümmert, mag manchen verwundern – genau darin liegt aber der Zauber dieser Geschichte. Giuseppe Leo steht für das, was eine gute Gründungsgeschichte ausmacht: aus der Situation eine Idee, aus der Idee ein Problem, aus dem Problem eine Lösung. Kein Hype, kein Gimmick, sondern echte Innovation. „Vielleicht klingt es komisch, wenn ein ehemaliger Kicker jetzt sagt, er kümmere sich um Klos. Aber für mich ist es mehr als das. Es geht darum, Lebenszeit zu verbessern – und davon verbringen wir nun einmal eine signifikante Zeit auf dem WC.“ Man glaubt Leo diese Worte, weil er sie mit echter Leidenschaft für sein Anliegen und sein Produkt vorträgt. Wenn es nach dem Gründer geht, darf der AIR CUBE bald in vielen Haushalten ganz unspektakulär seine Arbeit verrichten: hygienisch, geruchsfrei, unsichtbar.

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

OroraTech schickt modulares Mini-Labor ins All

Das Münchner SpaceTech OroraTech meldet den Start des ersten GENA-OT-Satelliten an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX.

Gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München und weiteren Partnern gibt das Münchner Raumfahrtunternehmen OroraTech – ein 2018 in München gegründetes globales Intelligence-as-a-Service-Unternehmen, das thermische Daten für die Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden nutzt – den erfolgreichen ersten Raketenstart von GENA-OT bekannt. Als modulares `Mini-Labor im All´ bietet der kompakte Forschungssatellit mit Formfaktor 16U CubeSat Platz für verschiedene Nutzlasten, wie etwa Kameras oder Sensoren. Ziel des Projekts ist es, mehreren Drittanbietern – wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Start-ups – eine gemeinsame Plattform zu bieten, um im Weltraum einfach, schnell und kostengünstig wissenschaftliche Experimente durchführen oder neue Technologien validieren zu können.

Die Mission wurde im Rahmen des sogenannten General Support Technology Programme (GSTP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und durch Mittel des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert. Der Satellit startete an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in den USA.

Professor Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München hob hervor:

„Hohe Geschwindigkeit, modulare Bauweise und modernste Innovation: Mit GENA-OT zeigen wir, wie die Zukunft der Satellitenentwicklung aussieht. In einem beispiellos kurzen Zeitraum haben wir mehrere innovative Nutzlasten von der Universität sowie verschiedener StartUps integriert. Das Projekt verdeutlicht, wie Wissenschaft und Industrie mit gebündelten Kräften den NewSpace-Anforderungen schnell gerecht werden können.“

Martin Langer, Geschäftsführer (CEO) und Technologiechef (CTO) von OroraTech ergänzte: „Unsere Mission unterstreicht, wie kommerzielle Plattformen und öffentlicher Nutzen Hand in Hand gehen: GENA-OT ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in der wir weltraumtaugliche Hardware in Rekordzeit geliefert haben. Wir sind fest überzeugt: Gute Entscheidungen basieren auf guten Daten. Und unsere neue Satellitenplattform bietet die Möglichkeit für neue Infrastrukturen, um schnell und flexibel neue Daten zu gewinnen.“

Shahin Kazeminejad, Leiter des GSTP-Programms am DLR, rundete ab: „GENA-OT ist die erste rein deutsche Mission, die im Rahmen des GSTP-Elements 3 `FLY` finanziert wird. Die Mission ist ein hervorragendes Beispiel, wie öffentliche Investitionen und industrielle Innovationen intelligenter zusammenwirken können, um die europäische Raumfahrt gemeinsam voranzubringen und neuen Geschäftsmöglichkeiten den Boden zu bereiten.“

GENA-OT ist eine modulare Satellitenplattform, die eine einfache Integration verschiedenster Nutzlasten ermöglicht und deren Struktur für künftige Einsatzzwecke flexibel angepasst werden kann. So ermöglichen standardisierte Plattformen wie GENA-OT Regierungen, Forschung und Unternehmen schnellen und günstigen Zugang zum All und fördern Innovation sowie Europas technologische Unabhängigkeit.

Der erste GENA-OT Satellit trägt mehrere wissenschaftliche Nutzlasten. Hierzu zählt ein Modul zur Wiederaufnahme des seit 2022 pausierenden satellitengestützten Tierortungssystems ICARUS der Max-Planck-Gesellschaft. Weitere Nutzlasten umfassen unter anderem Technologiedemonstratoren der Universität der Bundeswehr für das SeRANIS-Programm (SeRANIS – Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) sowie Technologien des Münchner Zentrums für Weltraumkommunikation. Die neue Plattform ermöglicht den beteiligten Programmen im Orbit schnell und unkompliziert wissenschaftliche Experimente durchzuführen und neue Technologien zu validieren, ohne hierfür jeweils eigene vollständige Satelliten zu benötigen.

GENA-OT wird in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und als Basis für weitere deutsche und internationale Projekte dienen. Als Grundlage für zukünftige GENA-Missionen ist die Plattform dafür ausgelegt, mit schnellen Innovationszyklen neue Technologie für Forschung, Industrie und technologische Souveränität in den Orbit zu bekommen.

Mit dem erfolgreichen Start setzen OroraTech und die Partner des Unternehmens ihre Bemühungen fort, die Technologien einer robusten und flexiblen Weltraum-infrastruktur stetig weiterzuentwickeln.

Precision Labs: Münchner FoodTech-Start-up sichert sich über 4 Mio. Euro

Das 2023 von Dr. Fabio Labriola, Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründete Start-up steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert.

Das Münchner Food-Tech-Startup Precision Labs, Entwickler der nächsten Generation von Milchprodukten, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließen im Rahmen der Investitionsrunde über vier Millionen Euro in das junge Unternehmen – eine überzeichnete Runde in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld für Frühphasenfinanzierungen. Zu den Investor*innen zählen die Venture-Capital-Gesellschaft Elemental, Unternehmerpersönlichkeiten wie Stefan Tewes (Gründer Coffee Fellows), Marc-Aurel Boersch (ehemaliger CEO von Nestlé Deutschland) und Mic Weigl (Gründer von More Nutrition) sowie mehrere bekannte Spitzensportler*innen wie Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan.

Das frische Kapital will Precision Labs in die Markterschließung in Deutschland und Österreich, die Forschung und Entwicklung weiterer Produkte sowie den Ausbau seiner Marke Precision investieren. „Es ist ein starkes Signal, dass wir unsere Runde in diesem Marktumfeld überzeichnet abschließen konnten“, sagt Dr. Fabio Labriola, Mitgründer von Precision Labs. „Es zeigt, dass Investor*innen und Konsument*innen bereit sind, Milch neu zu denken – indem sie traditionelle Kategorien hinterfragen und innovative Lösungen annehmen.“

Precision Labs steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert, ganz ohne Konservierungsstoffe. Das erste Produkt, eine Milchalternative, vereint Geschmack, eine cremige Textur und Schäumfähigkeit mit einem überlegenen Nährstoffprofil. Parallel arbeitet das Team an der Entwicklung von vollständig kuhfreien Milchprodukten auf Basis eines naturidentischen Milchproteins das durch Präzisionsfermentation hergestellt wird – einer Technologie, die in den USA, Israel und Singapur bereits zugelassen ist. Die EU-Zulassung wird für 2027 erwartet. „Precision hat das Potenzial, eine neue Kategorie im Milchmarkt zu etablieren“, sagt Marc-Aurel Boersch, Investor und ehemaliger Nestlé Deutschland CEO. „Das Team verbindet unternehmerische Erfahrung mit einer klaren Vision für gesündere und nachhaltigere Ernährung.“

Das Gründer-Trios konnte gleich mehrere Spitzensportler*innen überzeugen, in Precision Labs zu investieren. Zu ihnen zählen die Top-Fußballer İlkay Gündoğan (ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), Serge Gnabry (Mitglied der deutschen Nationalmannschaft) und Joshua Kimmich (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, der Grand Slam Sieger und Impact-Unternehmer Dominic Thiem sowie die Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp. „Wenn ich an meine Sprünge denke, will ich so sauber und kraftvoll wie möglich sein. Und das gilt auch für das, was ich esse und trinke. Precision zeigt, dass man Milch neu denken kann – mit wertvollen Proteinen, einem verbesserten Nährstoffprofil und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Für mich ist das die Ernährung, die zu meinen Werten passt", so Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über ihre Motivation zu investieren.

Der bundesweite Roll-out der ersten Produkte ist für 2026 geplant, die Expansion nach Österreich soll im selben Jahr folgen.

Allgäuer Gründerbühne 2025 – die Preisträger*innen

Beim großen Abschluss-Event der Allgäuer Gründerbühne 2025 in der kultBOX in Kempten präsentierten Gründungsteams ihre Geschäftsideen vor einer Jury, Unternehmen, Investor*innen und einem großen Publikum. Das sind die siegreichen Teams und ihre Geschäftsideen.

Wieder einmal war das große Live-Event, die Allgäuer Gründerbühne in der kultBox Kempten, ausverkauft. 500 Besuchende fieberten mit den Start-ups und stimmten schließlich zusammen mit der Jury über die beste Gründungsidee ab. Publikum wie Jury fiel die Entscheidung nicht leicht: Aus 26 Bewerbungen stachen folgende Staret-up hervor:

Platz 1 – 10.000 €:

Nepsos – verringert den Bremsfeinstaub von PKWs um 80 Prozent

Gründer Marco Eichberger stellte seine neu entwickelte, patentierte Bremsscheibe vor, die den Bremsfeinstaub um mehr als 80 Prozent reduziert; zudem sind sie um 60 Prozent leichter als herkömmliche, was insbesondere für E-Autos relevant ist. Damit löst er das akute Problem der Automobilindustrie, den Bremsstaub gemäß der neuen EU-Verordnung ab 2027 zu reduzieren. Wenn Millionen Autos mit Bremsscheiben der Nepsos GmbH aus Buchenberg ab 2027 unterwegs sind, dürfen Millionen Menschen aufatmen – sind doch gerade die Innenstädte von Bremsfeinstaub belastet.

Platz 2 – 5.000 € und Gewinner des Nachhaltigkeitspreis – 3.000 €

Paltech – Roboter entfernen Unkraut

Felix Schiegg und sein Team erleichtern Bio-Bauern die Unkrautbekämpfung im Grünland: Selbstfahrende Roboter erkennen mittels KI beispielsweise den tiefwurzelnden Sauerampfer, ziehen diesen heraus und säen zugleich nach. Die Roboter sind ganzjährig einsatzbereit und so wird Bio-Landwirtschaft produktiver, wirtschaftlicher und schützt sowohl den Ertrag als auch die Tiergesundheit. Diese Innovation reduziert den Arbeitsaufwand von Landwirtinnen und Landwirten um rund 90 Prozent und die Kosten im Vergleich zur Handarbeit um 60 Prozent. Die Roboter werden über Lohnunternehmer bereitgestellt.

Platz 3 – 3.000 €

YOUL – unkompliziert Strom speichern

Das Team um Norbert Baumann und Katrin Aust bietet modernste Plug-and-Play-Speichertechnologie an: Der Stromspeicher schaut schick aus und kann ganz einfach eingesteckt werden. Ein Elektriker ist nicht notwendig.

Platz 4 – 500 €

Choosely – die App zur Berufsorientierung

Mit ihrer Community-App wollen die Gründer aus Kempten Schülerinnen und Schüler mit regionalen Ausbildungsbetrieben vernetzen.

Platz 5 – 500 €

ONOX – E-Traktoren mit Wechselmodulen

Die Energie nutzen, wo sie entsteht: Der auf dem Hof produzierte Strom wird in kleineren Batterien gespeichert, die flexibel an den Traktor angebracht, diesen mit Energie versorgen.

„Ein großes Dankeschön an alle Teams, die ihre Visionen mutig auf der großen Bühne präsentiert haben. Ihr seid alle Gewinner – für euren Mut, eure Leidenschaft und die Inspiration, die ihr uns mitgegeben habt. Euer Engagement ist das Herzstück dieses Events.“ Mit diesen Worten bedankte sich Sebastian Kehr, Leiter Allgäu Digital, bei den fünf Gründerteams und dankte zugleich den Sponsoren: IHK Schaben, ISENHOFF, Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, AÜW - Allgäuer Überlandwerk GmbH, Meckatzer Löwenbräu, Sozialbau Kempten Wohnungs- und Städtebau GmbH und Geiger Facility Management. Denn ohne sie gäbe es keine Gründerbühne.

Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.

Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.

„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“

Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen

Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.

„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“

Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.

Kölner EdTech-Start-up skulio sichert sich sechsstelliges Funding

Das EdTech-Start-up skulio hat sich ein sechsstelliges Funding im Rahmen des exist Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäischen Union gesichert.

Die skulio-Gründer Elias Perez und Teoman Köse möchten mithilfe von künstlicher Intelligenz Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten und Schüler*innen individuell fördern.

Mit der Finanzierung wird das Start-up aus Köln nun bei der Weiterentwicklung seiner KI-Lösung für Schulen unterstützt. Das Ziel der Gründer ist es, jede Lehrkraft dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen, Schüler*innen individuell und inklusiv zu fördern und die Bildung zu verbessern.

„Die Heterogenität in Schulklassen ist enorm groß und dennoch wird kaum individuell gefördert. Mit unserer Lösung ermöglichen wir es Lehrkräften viel Zeit zu sparen und ihre Schüler*innen gezielt auf ihre Bedürfnisse zu fördern. Das ist ohne unsere KI in der Praxis momentan gar nicht umsetzbar”, sagt Elias Perez, Mitgründer von skulio.

Der offizielle Launch von skulio ist für das Frühjahr 2026 geplant. Schulen haben die Möglichkeit, eine Schullizenz für ihr Kollegium zu erwerben, während Lehrkräfte auch Einzellizenzen nutzen können. Bereits jetzt führt Elias Perez Gespräche mit interessierten Schulen aus ganz Deutschland, die ihre innovative KI-Lösung künftig einsetzen möchten. Schulen aus jedem Bundesland können sich bei Interesse direkt an Elias Perez wenden.

Das exist Programm fördert innovative, technologieorientierte und wissensbasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ziel des Programms ist es, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken und den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte zu beschleunigen.

voize erhält 50 Mio. US-Dollar Series A für KI-Assistenz für die Pflege

2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler in Berlin gegründet, entwickelt voice die führende sprachbasierte KI-Assistenz für die Pflege.

Der globale Fachkräftemangel in der Pflege hat einen historischen Höhepunkt erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prognostiziert bis 2030 ein Defizit von 4,5 Millionen Pflegekräften – getrieben durch steigende Arbeitsbelastung und eine alternde Gesellschaft mit wachsendem Pflegebedarf.

In Europa fehlen derzeit rund 1,2 Mio. Pflegefachkräfte, in den USA sind es jährlich etwa 450.000 Pflegekräfte zu wenig. Hinzu kommt, dass Pflegekräfte bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für administrative Aufgaben aufwenden. Das verursacht allein in Europa und den USA Arbeitskosten von rund 246 Mrd. US-Dollar, mit gravierenden Folgen: Überlastung, hohe Fluktuation und weniger Zeit für die direkte Betreuung.

Digitale Gesundheitslösungen richten sich meist an Ärzt*innen, während Pflegekräfte oft außen vor bleiben. Dabei ist ihre Dokumentationsbelastung oft noch höher. Sie erfassen dutzende Beobachtungen pro Schicht und tragen maßgeblich die Verantwortung zur guten Betreuung der Pflegebedürftigen.

Noch immer werden viele Notizen hastig auf Zetteln oder dem Handrücken festgehalten und später am PC ins System übertragen, ein Aufwand, der Zeit kostet und stresst.

Voize ändert das: Die KI versteht gesprochene Inhalte, strukturiert sie automatisch und erstellt die passenden Dokumentationseinträge – von Vitalwerten über Berichte bis hin zu Trinkprotokollen und Pflegemaßnahmen.

Aus persönlicher Erfahrung zur praxisnahen Innovation

Gegründet 2020 von den Brüdern Fabio und Marcel Schmidberger sowie Erik Ziegler, entstand voize aus einer persönlichen Erfahrung, die vielen vertraut ist: Als ihr Großvater in ein Pflegeheim kam, sahen sie, wie wenig Zeit Pflegekräfte für echte Zuwendung blieb, weil Bürokratie den Alltag bestimmte.

Voize wurde über zehntausende Stunden hinweg direkt im Pflegealltag und in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften entwickelt, um eine Lösung zu schaffen, die sich an die Realität der Pflege anpasst – nicht umgekehrt. Mit der App können Pflegekräfte Beobachtungen am Smartphone einsprechen. Die KI versteht das Gesprochene, verarbeitet es automatisch und erstellt strukturierte Einträge in Echtzeit. Über eine Schnittstelle werden diese direkt in bestehende Dokumentationsysteme übertragen. Das Ergebnis: Zeitersparnis, bessere Dokumentationsqualität und entlastete Pflegekräfte.

KI, die Pflege versteht – jederzeit

Voize setzt auf eine eigens entwickelte, domänenspezifische KI, die unabhängig von generischen Large Language Models ist. Die KI erkennt medizinische Fachsprache, versteht Dialekte und hilft auch Nicht-Muttersprachler*innen Sprachbarrieren zu überbrücken, indem sie Gesprochenes in Echtzeit korrekt verarbeitet.

Anders als die meisten KI-Systeme funktioniert voize auch offline – ohne permanente Internetverbindung. Das sorgt für hohe Datensicherheit und zuverlässige Unterstützung, selbst bei instabiler Netzabdeckung – ein Novum in der Sprach-KI.

30 Prozent Zeitersparnis bei der Dokumentation

Über 1.100 Pflegeeinrichtungen in Deutschland und Österreich nutzen voize bereits heute. Mehr als 75.000 Pflegekräfte nutzen die KI und sparen damit, rund 30 Prozent Zeit bei der Dokumentation. Dies wurde jüngst durch eine Studie mit der Charite belegt.

„Pflegekräfte haben ihren Beruf gewählt, um für Menschen da zu sein – nicht, um Stunden mit Dokumentation zu verbringen. Unsere KI entlastet sie spürbar im Alltag und übernimmt das, was sonst wertvolle Zeit kostet.” sagt Fabio Schmidberger, Mitgründer und CEO von voize, “KI soll Menschen in der Pflege nicht ersetzen, sondern ihnen Zeit zurückgeben – Zeit für Menschlichkeit. Genau das sehen wir jeden Tag: mehr Nähe, mehr Freude, mehr Sinn in der Pflege. Mit der Unterstützung von Balderton Capital und unseren Investo*:innen bauen wir auf unserem starken Fundament in Deutschland auf. Wir investieren in die Weiterentwicklung unserer KI und wachsen nach Europa und in die USA – mit einem klaren Ziel: Pflegekräfte von Bürokratie zu befreien.”