Aktuelle Events

Gründer der Woche: Timly – smarte Ressourcen-Verwaltung

Gründer der Woche 34/20

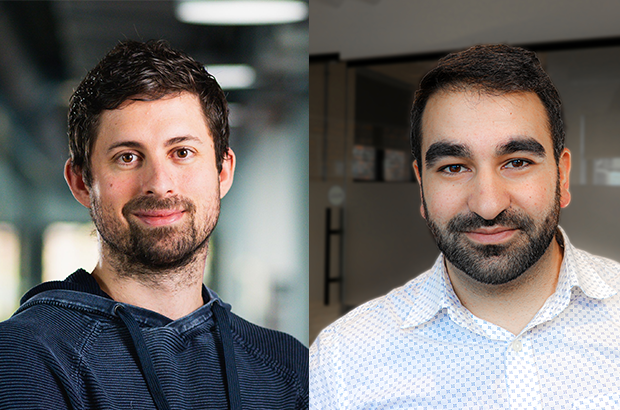

Das Zürcher Start-up der Gründer Philipp Baumann und Fitim Mehmeti ermöglicht Firmenkunden mit seiner Cloud-basierten SaaS-Plattform eine smarte Verwaltung der wichtigsten Firmen-Ressourcen: Mitarbeiter und Inventar. Mehr zu Timly.com im Interview mit Philipp und Fitim.

Zunächst zur aktuellen Lage gefragt: Wie ist es euch in der Corona-Krise bislang ergangen?

Philipp: Wir haben die Timly Software AG Ende April dieses Jahres gegründet, also in Mitten der Pandemie in Westeuropa. Der Lockdown hat uns ohne Zweifel einige Wochen Zeit gekostet. Viele Unternehmen sind oder waren mit großen Unsicherheiten konfrontiert und haben andere Themen auf der Agenda gehabt, als sich mit der Einführung einer neuen Software auseinanderzusetzen. Trotz dieser extrem schwierigen Situation konnten wir sehr interessante Gespräche führen und die ein oder andere Firma von Timly überzeugen. Weiterhin haben wir die Zeit für viele interne Themen nutzen können, wie z.B. Produktentwicklung, Marketingvorbereitungen oder sonstige organisatorische Themen.

Habt ihr auch positive Learnings aus dieser Zeit mitnehmen können?

Philipp: Starke geschäftliche wie auch private Einschränkungen können unerwartet eintreten und massive Veränderungen hervorrufen. Dessen muss man sich im Klaren sein. Aus Unternehmenssicht kann man eine solche Krise allenfalls dafür nutzen, Prozesse weiter zu optimieren, die Organisation evtl. sogar zu restrukturieren und grundsätzlich effizienter zu werden. Wir sind davon überzeugt, dass man mit einer Softwarelösung wie wir sie anbieten, solche Ziele erreichen kann.

Nun zu eurer Gründung: Wann und wie seid ihr auf die Idee zu Timly gekommen?

Philipp: Die Idee zu Timly ist aus einer Kooperation mit dem Bauunternehmen LANG aus Bodenheim entstanden. Uns war von Beginn an klar, dass wir nur dann ein Start-up gründen, wenn wir für unsere Lösung auch einen Industriepartner haben, mit dem wir unsere Ideen und Lösungsansätze validieren können. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen LANG haben wir begonnen, ein ungelöstes Industrieproblem im Bereich Arbeitskräfte Qualifizierungen & Zertifizierungen zu adressieren.

Konkret sind Firmen aus dem Bereich Bau und Versorgung dazu verpflichtet, technische und sicherheitsrelevante Qualifikationen von Fachkräften sicherzustellen. Dies, um einerseits gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und um andererseits wichtige Industriezertifizierungen und Qualitätssiegel zu erhalten - bspw. vom DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches). Die Qualifikationen müssen regelmäßig erneuert bzw. nachgeschult werden, sodass die Überwachung der Qualifikationen eine Herausforderung war.

Fitim: Nach wie vor ziehen viele Unternehmen für eine solche Überwachung klassische Tools wie Excel heran. Bei kleineren Betrieben mag das noch funktionieren. Aber bei größeren Firmen stößt man mit Excel irgendwann an seine Grenzen. Zudem löst unsere Applikation auch eine nahtlose Dokumentation aller Schulungen in der Personalakte. Kommt es trotz aller Sicherheitsmaßnahmen und Qualifikationen zu einem Personenunfall, muss man als Arbeitgeber darlegen können, dass man seinen Ausbildungspflichten nachgekommen ist und der betroffene Mitarbeiter für die ausgeübte Tätigkeit ausreichend qualifiziert war.

Aus dieser ursprünglichen Problemstellung ist eine auf die Industrie maßgeschneiderte Personal-, Trainings- und Talentmanagement-Lösung entstanden. Timly war geboren.

Was waren dann die wichtigsten Steps von der Gründung bis zum Start eurer Cloud-basierten SaaS-Plattform?

Fitim: Wir haben uns sehr gefreut, mit einer Handvoll zahlender Kunden an den Start zu gehen. Das war nach der intensiven Entwicklungszeit im Jahr 2019 unser erster großer Meilenstein. Neben der Fristenüberwachung im Personal- und Qualifikationsbereich müssen Bauunternehmungen aber auch Fristen im Bereich technischer Ausstattung überwachen. Daraus etablierte sich ein zweites Standbein im Bereich Inventar & Services. Dieses Modul haben wir im April 2020 veröffentlicht und damit einen weiteren Meilenstein gefeiert.

In Timly Inventar & Services verbinden wir verschiedene Funktionalitäten rund um das Thema Inventarverwaltung: Inventardokumentation, Defekt- und Wartungsmanagement, GPS-Ortung, Erfassen und Abbilden von Betriebsstunden und Betriebskilometern. In diesem Anwendungsbereich bietet Cloud-Technologie große Vorteile, denn Informationen können überall dort abgerufen werden, wo ein Internetsignal vorhanden ist: sprich dort, wo auch die Geräte und Fahrzeuge stehen wie bspw. auf dem Bauhof oder auf der Baustelle. Jedes Objekt wird mit einem individualisierten QR-Code versehen. Nutzer müssen diesen lediglich mit ihrem Smartphone scannen und erhalten vor Ort sogleich alle Informationen. Dank der Standort-Historie sind Geräte und Fahrzeuge einfach auffindbar und Suchkosten und Materialverlust werden reduziert, was sich direkt auf die Profitabilität auswirkt.

Wir entdecken zudem regelmäßig neue Use-Cases in verschiedenen Branchen. Im Augenblick bereiten wir eine Pilot-Phase in der Immobilienbranche vor, wo wir einige Hundert Wohnungseinheiten mit einem QR-Code versehen werden. Mieter/innen können dann mit nur einem einfachen Abscannen des QR-Codes in der Wohnung bspw. die Anleitungen der elektronischen Geräte aufrufen, einen Service-Kontakt in Erfahrungen bringen oder unkompliziert einen Schaden in der Wohnung melden. Alle Meldungen laufen zentral in Timly zusammen und die Verwaltung kann diese unkompliziert über Timly im Web bearbeiten. Das vereinfacht die Kommunikation zwischen Mietern & Verwaltungen sehr, da keine separaten Apps oder Anmeldeinformationen benötigt werden, die nicht selten auf Ablehnung stoßen. Der Start dieser Pilotphase ist in den nächsten Monaten geplant und wird für uns sicher ein weiterer wichtiger Meilenstein werden.

Wie habt ihr diese Phase finanziert?

Philipp: Derzeit ist Timly noch komplett eigenfinanziert, um unsere Wachstumsambitionen jedoch realisieren zu können, ist eine Finanzierungsrunde Mitte 2021 vorgesehen.

Nun zu euren Dienstleistungen. Was genau bietet ihr mit bzw. über Timly.com?

Philipp: Über die zwei Module „Inventar & Services“ und „Personal & Talent“ decken wir zwei Bereiche der Ressourcenverwaltung ab. Mit dem Personal-Modul soll künftig die Personalakte digitalisiert werden. Damit lassen sich die Fähigkeiten, Zertifizierungen und absolvierte Schulungen sämtlicher Mitarbeiter in der Firma erfassen. So kann das interne Fachwissen und der Talente-Pool transparent gemacht und die Ausbildungsplanung vereinfacht werden – was letztlich die Compliance mit regulatorischen, branchenspezifischen oder auch internen Anforderungen erleichtert.

Das Modul „Inventar & Services“ ist ein elektronisches Inventarverzeichnis für Firmen. Informationen zu Anlagen, Geräten und Fahrzeugen fließen zentral in der Cloud zusammen und sind dank Mobiltechnologie und QR-Codes dort abrufbar, wo die Gegenstände stehen.

Weiterhin können in Timly die GPS-Positionen von Gegenständen gespeichert werden, sodass deren Standort schnell ermittelt und zurückverfolgt werden kann.

Wer ist die Zielgruppe?

Fitim: Derzeit haben wir Kunden aus der Bauindustrie, dem Gesundheitswesen, der öffentlichen Versorgung (Stadtwerke) und der Immobilienbranche (Verwaltungen, Genossenschaften und Facility Management). Timly eignet sich aufgrund der Konzeption als SaaS Lösung besonders gut für KMU, die häufig nicht über dedizierte IT-Teams und Infrastruktur verfügen oder die Investitionen darin scheuen. Bei Timly muss sich der Partner nicht über Hardware und Softwarebetrieb Gedanken machen. Aber auch große Kunden können von Timly profitieren und unsere Lösung als „Add-On“ an ein bestehendes ERP-System wie das von SAP oder ABACUS verwenden. Dazu bieten wir eine standardisierte Schnittstelle an.

Wie macht ihr marketingtechnisch auf euch bzw. Timly.com aufmerksam?

Fitim: Nebst der „klassischen“ Ansprache über SEO/SEA setzen wir im Vertrieb unter anderem auch auf LinkedIn. Das Netzwerk bietet für B2B Werbetreibenden durchaus interessante Möglichkeiten. Auch auf Software-Vergleichsplattformen wie Capterra sind wir gelistet. Nichtsdestotrotz generieren wir die meisten Leads über die klassische „Kaltakquise“ via E-Mail und Telefon. Dirty but efficient.

Wie hebt ihr euch vom Wettbewerb ab?

Fitim: Es gibt durchaus vergleichbare Angebote von großen Software-Konzernen wie bspw. SAP. Diese bedienen unsere Themen auch, aber nur sehr oberflächlich. Für KMU sind solche Lösungen jedoch nicht selten viel zu teuer und aufwendig im initialen Setup sowie Betrieb. Dort setzen wir an. Timly ist schnell einsatzbereit, kommt aus der Cloud und benötigt daher kein großes IT Projekt, um aufgesetzt zu werden. Wir kümmern uns um alle IT-Belange, sodass unsere Kunden rasch von den Verbesserungen profitieren können. Ein weiteres Thema ist die Benutzerfreundlichkeit von heutiger B2B Software. Im Consumer-Bereich werden wir mit wunderbar designten Applikationen beglückt, bei denen jeder Prozessschritt auf eine optimale User-Experience (UX) optimiert wird. Dann kommt man ins unternehmerische Umfeld und wird mit ERP-Lösungen konfrontiert, die aus den Nuller-Jahren stammen und weder intuitiv sind noch Spaß machen. Wir wollen deshalb attraktive und benutzerfreundliche Software bauen, die wir selber auch gern nutzen würden.

Was sind eure weiteren unternehmerischen Vorhaben?

Philipp: Produktseitig wollen wir die Konnektivität erhöhen. Einerseits zu etablierten ERP-Systemen, aber auch zu Geräten und Maschinen. Ein weiteres spannendes Gebiet ist das Thema IoT. Derzeit denken wir im Hinblick auf unser Inventar Modul auch darüber nach, ob GPS-Tracker oder andere Sensoren angebracht werden können. Denn so könnten die erfassten Objekte mit Live-Informationen angereichert werden. Das ist ein Zukunftsmarkt, in dem wir auch Timly sehen.

Und last but not least: Welchen Rat wollt ihr Gründerinnen und Gründern aus eigener Erfahrung mit auf den Weg geben?

Philipp: Aus meiner Sicht gibt es drei Themen, die ich gern mitgeben möchte:

1. Sales: Jeder Gründer muss sich dem Thema Sales widmen. Gerade zu Beginn, wenn das Produkt noch nicht so rund ist, ist jede Kundeninteraktion eine Möglichkeit weitere Ideen und das Produkt generell zu validieren. Zudem lernt man, was den Kunden wirklich wichtig ist. Als Gründer muss man sich dem Kunden stellen und kann das Thema (gerade zu Beginn) nur begrenzt delegieren oder outsourcen. Denn wenn man sein eigenes Produkt als Gründer nicht verkaufen kann, können es andere auch nicht.

2. Erfahrung: Das Gründerteam sollte so zusammengesetzt sein, dass es sich seitens Fähigkeiten ergänzt. Was uns auch viel in die Hände spielt ist, dass wir beide bereits einige Jahre Berufserfahrung haben und von anderen lernen konnten. So machen wir vieles nicht zum ersten Mal und sind wahnsinnig effektiv unterwegs.

3. Spaß: Habt Spaß, dann fällt euch die Arbeit einfacher. Wer nicht lacht, der nicht gewinnt! So kann man auch mal Zeiten durchstehen, die etwas schwieriger sind.

Hier geht's zu Timly

Das Interview führte Hans Luthardt

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

E-Mail-Betrug mit KI erfolgt in Sekunden

Der Incident Response Report 2026 zeigt eindrucksvoll, dass Cyberangriffe schneller, leiser und menschlicher geworden sind.

Bei einem bekannten Absender mit einer üblichen Rechnung würden die Meisten den Freigabeprozess starten. Erst im Nachhinein fällt auf, dass das Geld an Verbrecher*innen geschickt worden ist. Doch das Eindringen ins System durch die Angreifer*innen fand bereits weit davor statt. Unbemerkt konnten sie mitlesen, E-Mails verschieben und Antworten vorbereiten.

Genau solche Sicherheitsvorfälle hat das europäische Cybersecurity-Unternehmen Eye Security erstmals systematisch ausgewertet. Der neue Incident Response Report 2026 basiert auf 630 realen Cybervorfällen zwischen 2023 und 2025 bei europäischen Unternehmen, darunter zahlreiche aus Deutschland. Auf dessen Grundlage lassen sich Trends ableiten.

Bleiben Attacken unbemerkt, droht hoher Schaden

In einem der untersuchten Vorfälle waren Angreifer*innen in der Lage, rund eine Million Euro zu erbeuten. Besonders auffällig: die Hacker waren 72 Tage unentdeckt im System des Unternehmens unterwegs. Diese hatten es gezielt auf europäische Mittelständler abgesehen, die international tätig sind. Als Einfallstor diente dabei eine Phishing-Mail mit einem schadhaften Link, auf den Mitarbeiter*innen in der Finanzabteilung hereingefallen sind.

Die Angreifer*innen gingen dabei nach einem bekannten Muster vor und waren über Wochen in der Lage, sich mit den Lieferketten des Unternehmens vertraut zu machen. Sie hatten vollständige Einblicke in das E-Mail-Konto und konnten falsche Rechnungen erstellen, die in der Folge regulär bezahlt worden sind. Dank des Rückgriffs auf eine Plattform, die als Phishing-as-a-Service funktioniert, war der technische Aufwand hinter der Aktionen gering und erforderte kaum Vorwissen.

Angriffe beginnen mitten im Arbeitsalltag

Cyberangriffe sind heute leise, schnell und identitätsbasiert. Angreifer*innen müssen Systeme kaum noch technisch hacken. Stattdessen nutzen sie Vertrauen, legitime Zugänge und menschliche Routinen – vor allem E-Mail-Kommunikation und Benutzerkonten. Über 70 Prozent aller untersuchten Vorfälle entfielen auf sogenannte Business-Email-Compromise-Angriffe (BEC). In mehr als 40 Prozent der Fälle reichte ein einziger Phishing-Moment, um Zugriff zu erhalten: ein gut gemachter Link, eine täuschend echte Nachricht, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit.

Erschreckenderweise entsteht der eigentliche Schaden oft innerhalb von Minuten. Der Angriff wird aber erst Tage oder sogar Wochen später bemerkt. Ohne kontinuierliche Überwachung bleiben kompromittierte E-Mail-Konten im Median 24 Tage unentdeckt. In dieser Zeit lesen Angreifer*innen unbemerkt mit, verschieben E-Mails, verändern Zahlungsdetails oder bereiten den nächsten Schritt vor, während im Unternehmen ganz normal weitergearbeitet wird.

Identitäten als die Hauptangriffsfläche

Laut Report greifen Täter*innen dort an, wo Vertrauen im Arbeitsalltag entsteht und geben sich als Kolleg*innen, Dienstleister*innen oder Vorgesetzte aus, übernehmen bestehende Sitzungen oder bringen Mitarbeitende dazu, Anmeldungen selbst zu bestätigen. So wird selbst Multi-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt: Seit Anfang 2025 gelang das in 62 Prozent der untersuchten Fälle, etwa weil Nutzer*innen auf Phishing hereinfallen, ungewollt eine Anmeldung bestätigen oder weil Angreifer bereits in einer laufenden Sitzung „mitlaufen“. Von außen sieht alles korrekt aus. Genau das macht diese Angriffe so schwer zu erkennen.

Ransomware: die digitale Form einer Geiselnahme

Mittels Ransomware-Angriffe verschaffen sich Verbrecher*innen Zugriff auf die IT eines Unternehmens und sperren Systeme, Dateien oder ganze Netzwerke. Auf den Bildschirmen erscheint dann eine Nachricht: Der Zugriff wird nur wieder freigegeben, wenn ein Lösegeld gezahlt wird – die durchschnittliche Lösegeldforderung lag laut Report bei rund 613.000 US-Dollar, einzelne Forderungen überschritten die Millionengrenze.

Laut ENISA Report ist Ransomware nach wie vor die größte Bedrohung in Europa mit 81,1 % der gesamten Attacken. Darin wird auch auf die Fragmentierung hingewiesen, da 82 verschiedene Ransomware-Varianten im Einsatz sind. Allerdings sind im Trend Report signifikant weniger solcher Fälle registriert, da dank Managed Detection and Response (MDR) Präventivmaßnahmen Schutz bieten.

Entgegen der verbreiteten Vorstellung sind Ransomware-Angriffe keine Hightech-Hacks. Meist beginnen sie mit ganz alltäglichen Schwachstellen:

- Öffentlich erreichbare Anwendungen (30 % der Fälle), die nicht richtig abgesichert oder aktualisiert sind.

- Unsichere Fernzugänge wie VPN oder RDP (17 %), über die sich Angreifer direkt einloggen können.

- Phishing (13 %), bei dem Mitarbeitende unbemerkt Zugangsdaten preisgeben.

Besonders häufig traf es Unternehmen aus Industrie, Bauwesen sowie Transport und Logistik. Der Grund ist simpel: Zeit ist dort Geld. Jede Stunde Stillstand verursacht sofort spürbare wirtschaftliche Schäden.

Erkennung der Angriffe kann auf wenige Minuten reduziert werden

Der Report zeigt eine deutliche Trennlinie zwischen Unternehmen mit und ohne kontinuierliche Angriffserkennung:

- In Umgebungen mit Managed Detection & Response (MDR) sinkt die Erkennungszeit bei BEC-Angriffen von über 24 Tagen auf 23,8 Minuten.

- Die Bearbeitungszeit pro Vorfall reduziert sich um bis zu 90 Prozent.

- Angriffe werden häufig gestoppt, bevor es zu finanziellen Schäden kommt.

Die zentrale Botschaft des Incident Response Reports 2026: Cyberangriffe sind schneller, leiser und menschlicher geworden. Klassische Schutzmaßnahmen allein reichen nicht mehr aus, wenn Angreifer innerhalb weniger Minuten handlungsfähig sind. Unternehmen wird deshalb ein Perspektivwechsel empfohlen: nicht warten, bis etwas kaputtgeht, sondern davon ausgehen, dass jemand bereits mitliest. Identitäten müssen genauso ernst genommen werden wie Systeme.

Was der/die Einzelne tun kann und woran sich kompromittierte E-Mail-Konten erkennen lassen

Kompromittierte E-Mail-Konten fallen selten durch offensichtliche Warnsignale auf, sondern meist durch kleine Abweichungen im Arbeitsalltag. E-Mails verschwinden plötzlich aus dem Posteingang, Gesprächsverläufe wirken unvollständig oder Antworten landen unerwartet in Unterordnern. Häufig haben Angreifer unauffällige Regeln angelegt, um Kommunikation abzufangen und umzuleiten – ohne aufzufallen.

Auch der Tonfall kann sich verändern. Antworten klingen vertraut, aber nicht ganz wie gewohnt: etwas knapper, ungewohnt förmlich oder mit kleinen Abweichungen in Anrede und Gruß.

Besonders kritisch sind beiläufige Änderungen bei Rechnungen oder Zahlungsdaten. Eine neue Bankverbindung oder eine „kurze Aktualisierung“ mit der Bitte um schnelle Freigabe wirkt harmlos, ist aber ein typisches Muster. Weitere Hinweise liefern Login-Benachrichtigungen zu ungewöhnlichen Zeiten, Zugriffe aus anderen Ländern oder MFA-Anfragen, die niemand bewusst ausgelöst hat. Solche Meldungen werden im stressigen Alltag oft weggeklickt, dabei sind sie häufig die ersten konkreten Anzeichen für einen laufenden Angriff.

Hinzu kommen Rückmeldungen aus dem Team. Aussagen wie „Die E-Mail sah echt aus, aber irgendwas war komisch“ oder „Ich dachte, das wärst wirklich du“ tauchen in vielen Vorfällen auf.

Abschließend bleibt eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Incident-Response-Praxis: Kompromittierte E-Mail-Konten fühlen sich selten wie ein Angriff an. Sie fühlen sich an wie ganz normale Arbeit, mit kleinen Ungereimtheiten. Wer diese ernst nimmt und früh prüft, gewinnt wertvolle Zeit. So können Angriffe gestoppt werden, bevor echter Schaden entsteht.

Twogee Biotech sichert 2,2 Mio. Euro Seed-Finanzierung zur industriellen Umsetzung zirkulärer Biomasse-Wertschöpfung

Das 2024 von Helge Jochens und Frank Wallrapp gegründete Twogee entwickelt kundenspezifische Enzymlösungen sowie deren Produktionsstämme vom Labor bis in die industrielle Produktion.

Twogee Biotech ermöglicht Industriepartnern die wirtschaftliche Umwandlung bislang niedrigwertig genutzter Biomasse-Rest- und Nebenströme in nachhaltige Rohstoffe der zweiten Generation (2G, reststoffbasiert im Gegensatz zu 1G, lebensmittelbasiert), insbesondere Zucker für Bio- und SynBio-Anwendungen. Grundlage ist eine prädiktive Entwicklungsplattform, die Enzym-Screening, Stammengineering und Fermentation von Anfang an industrienah integriert und damit Entwicklungszeiten verkürzt sowie Skalierungsrisiken reduziert.

Das 2024 von Frank Wallrapp und Helge Jochens – mit jeweils über zehn Jahren gemeinsamer Industrieerfahrung in der Biotechnologie – gegründete und durch den BioM MAxL Incubator unterstützte Unternehmen beschleunigt mit dem eingeworbenen Kapital die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Technologie. Erste MVPs und bezahlte Pilotprojekte mit Industriepartnern sind bereits umgesetzt; ein Lizenzmodell auch für die lokale Enzymproduktion beim Kunden senkt Kosten und CO₂-Emissionen und ermöglicht den Aufbau dezentraler, zirkulärer Wertschöpfungsketten.

„Viele industrielle Reststoffe enthalten erhebliche ungenutzte Wertschöpfung“, sagt Frank Wallrapp, CEO von Twogee Biotech. „Wir helfen unseren Partnern, diese Potenziale mit minimalem Integrationsaufwand und klarer wirtschaftlicher Perspektive zu erschließen.“

Mit der abgeschlossenen Seed-Finanzierung – zu den Investoren zählen der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Bayern Kapital, sowie strategische Partner wie AgriFoodTech Venture Alliance und Heinz Entsorgung – positioniert sich Twogee Biotech als technologischer Entwicklungspartner für Industrieunternehmen, die ihre bestehenden Anlagen und Stoffströme in zirkuläre, CO₂-arme Wertschöpfungssysteme überführen wollen.

Helge Jochens, CTO und Mitgründer: „Ein wesentlicher Teil der Finanzierung fließt in den Ausbau unserer neuen Labore im IZB mit prädiktiven Bioreaktorsystemen sowie in die Verstärkung unseres Teams um erfahrene Prozess- und Scale-up-Experten. So stellen wir sicher, dass unsere Entwicklungen reproduzierbar und wirtschaftlich in den Produktionsmaßstab unserer Kunden übertragbar sind.“

Siebenstellige Finanzierungsrunde für Mozaik

Das bayerische Start-up Picture Framing sichert sich für Mozaik, eine KI-gestützte Plattform für Corporate Videos, ein siebenstelliges Investment, um die Videoproduktion in Unternehmen zu automatisieren. Angeführt wird die Runde von STS Ventures, während namhafte Co-Investoren wie Haufe Group Ventures das Potenzial der Plattform bestätigen.

Video-Content ist aus der internen und externen Unternehmenskommunikation kaum noch wegzudenken, scheitert in der Umsetzung jedoch oft an hohen Kosten und fehlendem Know-how. Genau hier setzt Mozaik an. Die 2019 von Neele Maarten de Vries und David Knöbl gegründete Picture Framing GmbH, die Mozaik, eine KI-gestützte Plattform für Corporate Videos entwickelt hat, konnte nun erfolgreich eine siebenstellige Finanzierungsrunde abschließen.

Prominente Investoren an Bord

Als Lead-Investor konnte das Kölner Beteiligungsunternehmen STS Ventures gewonnen werden, das sich auf Frühphasen-Investments in der DACH-Region spezialisiert hat. STS Ventures bringt dabei nicht nur Kapital, sondern als Brücke zwischen Business Angels und VCs auch wertvolle Erfahrung im Aufbau junger Technologieunternehmen mit ein.

Das Investoren-Konsortium ist breit aufgestellt:

- Haufe Group Ventures: Die Venture-Einheit der Haufe Group investiert gezielt in B2B-SaaS-Lösungen für die Arbeitswelt.

- Bayern Kapital: Die Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern engagiert sich erneut und bestätigt ihr langfristiges Vertrauen.

- Müller Medien: Auch die Unternehmensfamilie Müller Medien beteiligt sich wieder an der Runde.

Vom Kreativ-Projekt zum skalierbaren Prozess

Mozaik verfolgt das Ziel, Videoinhalte von exklusiven „Einmalprojekten“ zu einem skalierbaren Alltagsprozess zu transformieren. Die Plattform ermöglicht es Fachabteilungen – etwa in HR, Marketing oder Training –, professionelle Videos ohne externe Agenturen oder tiefgehendes Spezialwissen zu erstellen.

Neele Maarten de Vries, Mitgründer von Mozaik, erklärt den Ansatz: „Video ist eines der wirkungsvollsten Kommunikationsmittel in Unternehmen, gleichzeitig aber häufig teuer, aufwendig und schwer skalierbar. Genau hier setzen wir an.“.

Jasper Roll, Geschäftsführer von Haufe Group Ventures, sieht in der Praxisnähe den entscheidenden Vorteil: „Mozaik löst ein reales Problem genau dort, wo es entsteht: im Arbeitsalltag von Unternehmen.“.

Wachstumskurs und Produktentwicklung

Das frische Kapital soll in zwei Hauptbereiche fließen:

1. Technologieausbau: Gezielte Investitionen in KI-basierte Produktivitätsfunktionen sollen die Videoproduktion noch effizienter gestalten als herkömmliche Lösungen.

2. Expansion: Das Wachstum soll im DACH-Raum sowie international vom Standort Bayern aus beschleunigt werden.

Bereits heute nutzen nach Unternehmensangaben knapp 200 Teams die Software, darunter Großkunden wie die Deutsche Bahn, Jysk und Vodafone. Die Lösung wird dabei bereits international eingesetzt.

Comedian Michael Mittermeier investiert in Whisky & Spirituosenmarktplatz Spiritory

Die Plattform Spiritory – 2022 von Janis Wilczura und Clemens Bennier gegründeter, börsenbasierter Live-Marktplatz für Liebhaber*innen und Sammler*innen von Spirituosen – ermöglicht es seinen Nutzer*innen, Spirituosen auf transparente und sichere Weise zu kaufen und verkaufen.

Heute verkündet Spiritory den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde. Über die Höhe macht das Unternehmen keine Angaben. Zu den neuen Investoren gehört auch Whisky-Liebhaber Michael Mittermeier, einer der bekanntesten Comedians und Entertainer Deutschlands. Michael Mittermeier beteiligt sich im Rahmen einer Gruppe neuer und bestehender Investoren.

„Ich bin schon seit vielen Jahren ein leidenschaftlicher Fan hochwertiger Whiskys“, so Michael Mittermeier. „Mit Spiritory habe ich einen Ort gefunden, wo man Inspiration findet, einen guten Überblick bekommt und Gleichgesinnte aufeinandertreffen.“

Der Marktplatz für Premium-Whisky & Spirituosen ermöglicht den schnellen und sicheren Kauf sowie Verkauf von Premium-Spirituosen und macht den Markt für Sammler und Liebhaber zugänglicher, transparenter und einfacher.

Seit der Gründung im Jahr 2022 hat sich das Unternehmen stetig zur führenden Plattform weiterentwickelt und bietet Nutzern stets die besten Angebote von Händler*innen und tausenden Privatnutzer*innen aus 11 europäischen Ländern. In die Portfolio Funktion, bei der Genießer ihre Sammlung verwalten können und wichtige Kennzahlen wie Marktwerte, wurden mittlerweile tausende Flaschen hochgeladen.

„Wir freuen uns sehr über die neue Finanzierungsrunde und das Vertrauen von Alt- und Neuinvestoren. Michael an Bord zu haben ist etwas ganz Besonderes. Niemand in Deutschland bringt so viel Leidenschaft für Whisky mit wie Michael Mittermeier“, sagt der CEO von Spiritory, Janis Wilczura. „Er ist einer der größten Comedians der deutschen Geschichte und mit seiner Begeisterung für das Thema Whisky, sowie seiner einzigartigen Persönlichkeit ist er der perfekte Partner bei der weiteren Expansion und dem nächsten Kapitel von Spiritory.“

Neue Funktionen und Möglichkeiten der Nutzung bereits in Entwicklung

Die aktuelle Finanzierungsrunde bildet die Grundlage für den gezielten Ausbau der Plattform und die konsequente Weiterentwicklung der langfristigen Vision von Spiritory. Bereits heute arbeitet das Unternehmen an neuen Lösungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung stationärer Händler*innen sowie an innovativen Marken- und Vertriebswelten für kleine und mittelständische Destillerien, Brennereien und unabhängige Unternehmen. Mit der neuen Unterstützung will Spiritory die Plattform weiter optimieren, Partnerschaften ausbauen und seine Präsenz in weiteren Märkten nachhaltig vertiefen.

Circular Technology Award 2026

CIRCULAR REPUBLIC, die Initiative für Kreislaufwirtschaft von UnternehmerTUM, startet gemeinsam mit Knorr-Bremse den Circular Technology Award. Ziel ist es, innovative GreenTech-Lösungen für automatisierte Demontage und das Recycling kritischer Rohmaterialien zu identifizieren und in die industrielle Anwendung zu bringen.

Der Circular Technology Award richtet sich an Start-ups sowie KMU aus ganz Europa, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, Robotik und neuen Geschäftsmodellen die Rückgewinnung von Rohstoffen neu denken.

Gesucht werden skalierbare Lösungen, mit denen Hightech-Komponenten automatisiert demontiert und wertvolle Materialien effizient in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden können – ein zentraler Hebel für resiliente Lieferketten und eine wettbewerbsfähige Industrie.

Der Award ist mit vier Preisgeldern zu je 25.000 Euro dotiert. Darüber hinaus erhalten zwei dieser Unternehmen die Möglichkeit, ihre Lösung gemeinsam mit Knorr-Bremse in einem Proof-of-Concept-Projekt umzusetzen, das mit einem Budget von bis zu 150.000 Euro ausgestattet ist.

Dr. Matthias Ballweg, Co-Founder von CIRCULAR REPUBLIC dazu: „Kreislaufwirtschaft ist kein Nischenthema mehr – sie ist eine strategische Antwort auf geopolitische Abhängigkeiten, Ressourcenknappheit und den steigenden Innovationsdruck in Europa. Der Circular Technology Award von Knorr-Bremse setzt genau hier an: Er verbindet unternehmerische Innovationskraft mit industrieller Umsetzung. Als Teil von UnternehmerTUM bringen wir Start-ups, Mittelstand und Industrie zusammen, um aus Ideen konkrete Wirkung zu machen.“

Marc Llistosella, CEO der Knorr-Bremse AG sagt: „Automatisierte Demontage- und Recyclingtechnologien sind entscheidend für eine robuste und zukunftsfähige Wirtschaft. Die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe eröffnet enormes Wachstumspotenzial. Mit dem Circular Technology Award gehen wir einen wichtigen Schritt, um neue Green-Tech-Lösungen gemeinsam mit innovativen Unternehmen voranzubringen.“

Der Bewerbungszeitraum endet am 2. März 2026. Die Preisverleihung findet am 6. Mai 2026 auf der IFAT in München statt – der weltweit führenden Messe für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft.

Cancilico sichert sich 2,5 Mio. Euro zur Skalierung KI-gestützter Knochenmarkdiagnostik

Das Dresdner HealthTech-Start-up Cancilico entwickelt KI-gesteuerte Diagnoselösungen für die Hämatologie mit dem Ziel, die Analyse von Blut und Knochenmark zu automatisieren und deren Genauigkeit zu verbessern.

Cancilico wurde 2023 von Markus Badstübner, Dr. Moritz Middeke, Tim Schmittmann, Sebastian Riechert, Dr. Jan Eckardt, Dr. Karsten Wendt und Gründungsinvestor Prof. Gerhard Ehninger gegründet.

Heute gab das Start-up den erfolgreichen Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro bekannt. Die Investition wurde von einem starken Konsortium angeführt, darunter der High-Tech Gründerfonds (HTGF), der TGFS - Technologiegründerfonds Sachsen, die GEDAD GmbH (Investitionsvehikel der Familie Ehninger) und die ROI Verwaltungsgesellschaft (Roland Oetker).

Das frische Kapital soll Cancilicos Mission beschleunigen, die KI-basierte Diagnosesoftware MyeloAID als Routinewerkzeug zu etablieren, um die Versorgungsqualität für Blutkrebspatient*innen weltweit zu verbessern und die Entwicklung digitaler Biomarker bei hämatologischen Malignomen voranzutreiben.

MyeloAID zielt darauf ab, die Diagnose hämatologischer Erkrankungen grundlegend zu verändern, indem fortschrittliche künstliche Intelligenz genutzt wird, um Knochenmarkproben mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit zu analysieren. Das zugrundeliegende Datenmodell der KI-Diagnostik von Cancilico basiert auf einem großen, validierten Datensatz verschiedener hämatologischer Erkrankungen sowie Daten von gesunden Individuen. Partnerschaften mit hämatopathologischen Zentren erweitern das Datenmodell kontinuierlich, und Kooperationen mit Pharmapartnern zeigen erste Ergebnisse für eine beschleunigte Entwicklung von Biomarkern und therapeutischen Optionen bei hämatologischen Erkrankungen.

Insbesondere angesichts des Mangels an ausgebildeten Hämatologen sind solche unterstützenden Technologien dringend erforderlich, um die klinische Verfügbarkeit zu gewährleisten und Präzisionsmedizin möglich zu machen. Ein Alleinstellungsmerkmal von MyeloAID ist das Design als plattformunabhängige Lösung. Die Technologie kann auf jedem gängigen bildgebenden Mikroskop oder Scanner implementiert werden. Dies ermöglicht es Laboren, ihre diagnostischen Fähigkeiten zu erweitern, ohne die bestehende Hardware-Infrastruktur ersetzen zu müssen. Zudem ist die KI-Diagnostik bereits als „Research Use Only“ (RUO)-Variante über die PathoZoom® Scan & LiveView Suite von Smart In Media verfügbar und im Einsatz.

„Wir stehen vor einem weltweiten Mangel an hämatologischen Fachkräften, während die Komplexität und Zahl der diagnostischen Fälle steigt“, sagte Markus Badstübner, CEO und Mitgründer von Cancilico. „Unser Ziel ist es, den Zugang zu Diagnostik auf Expertenniveau breit zugänglich zu machen. Diese Investition ermöglicht es uns, die regulatorischen Hürden von FDA und CE-IVDR zu nehmen und ein Tool auf den Markt zu bringen, das sich nahtlos in bestehende Labor-Hardware integriert – um die Patientenergebnisse ohne hohe Investitionskosten zu verbessern.“

„Die Knochenmarkanalyse ist eine der komplexesten und zeitintensivsten Disziplinen in der Hämatologie“, fügte Dr. Moritz Middeke, CMO und Mitgründer, hinzu. „Indem wir unsere KI mit einem breiten Spektrum an gesunden und pathologischen Datensätzen trainiert haben, haben wir ein Werkzeug entwickelt, das als hochqualifizierter ‚digitaler Kollege‘ agiert. Diese Finanzierung ist ein entscheidender Schritt, um diese Technologie in die Labore zu bringen, wo sie helfen wird, schnellere und präzisere Diagnosen für Blutkrebspatienten zu stellen.“

Cancilico ist tief im sächsischen Life-Science-Ökosystem verankert, arbeitet eng mit dem regionalen Biotech-Netzwerk Biosaxony zusammen und leistet einen starken Beitrag zu den Clusters4Future-Initiativen SaxoCell und SEMECO. Innerhalb dieser Cluster können Start-ups wie Cancilico ihre Gründungsdynamik weiterentwickeln und mit schnellen Translationswegen verknüpfen.

Gründer*in der Woche: Co-reactive – CO₂ als Rohstoff

Co-reactive, ein Spin-off der RWTH Aachen, hat ein neues Verfahren entwickelt, das gleich mehrere Herausforderungen der Bauindustrie löst.

Der Bausektor spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutz. Weltweit ist er für rund 40 Prozent aller CO₂-Emissionen verantwortlich, in Deutschland für knapp ein Drittel. Mehr als die Hälfte aller Bau-Emissionen geht dabei auf die Produktion von Zement und Ziegeln zurück.

An der Reduzierung dieser Treibhausgas-Emissionen arbeitet das Start-up Co-reactive. Es hat ein Verfahren entwickelt, das eine leistungsfähige Alternative zu Zementklinker ermöglicht – und zugleich Beton mit CO₂-negativem Fußabdruck produziert. Mit seiner innovativen Technologie fördert Co-reactive die Kohlenstoffneutralität des großvolumigen Bausektors, indem es aus den zwei Reststoffen CO₂ und Schlacke einen begehrten Wertstoff herstellt und so einen doppelten Impact erzeugt. Das globale Marktvolumen für Zementersatzstoffe steigt rasant und wird für 2032 auf mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz geschätzt.

Die drei Gründer verbindet eine langjährige Freundschaft. Während des Bachelor-Studiums in Maschinenbau an der RWTH Aachen verbrachten Dr. Andreas Bremen und Orlando Kleineberg viel Zeit miteinander in ihrer Wohngemeinschaft. Während Kleineberg nach dem Masterabschluss Berufserfahrung in der Industrie suchte, setzte Bremen seine wissenschaftlichen Forschungen im Rahmen einer Promotion fort. Sein Resümee: Eine Mineralisierung von CO₂ ist zwar ökologisch sinnvoll, aber in der herkömmlichen Umsetzung nicht skalierbar.

Bei der Verteidigung war auch Kleineberg unter den Zuhörer*innen. Mit seiner Erfahrung im Anlagenbau und in der Prototypenentwicklung in der chemischen Industrie war er vom Gegenteil überzeugt. Beide arbeiteten zu dieser Zeit als Ingenieure in Unternehmen in Düsseldorf und Hamburg. Doch diese fixe Idee ließ sie nicht mehr los. Es folgten Wochen mit mehrstündigen abendlichen Videocalls und gemeinsame Wochenenden in der Eifel zur Entwicklung der Technologie.

Impact motivierte zur Gründung

„Uns motivierten gleich mehrere Gründe: Zunächst reizte natürlich die Herausforderung, so ein Verfahren zu entwickeln. Wenn es klappt, hat es einen großen Impact. In Zeiten des Klimawandels empfanden wir es aber auch als unsere Pflicht, dies anzugehen“, erinnert sich Bremen. Denn ein solches Baumaterial senkt nicht nur die Materialkosten, weil der Einsatz teuren

Zementklinkers reduziert wird, zugleich wird der CO₂-Fußabdruck verkleinert.

Zudem löst es ein Problem: Bisher verwendete Materialien wie Flugasche aus der Kohleindustrie oder Hüttensand aus der Eisen- und Stahlproduktion stehen durch das Abschalten der Kohlekraftwerke und die Transformation der Stahlindustrie hin zu nachhaltigen Produktionsweisen in Zukunft in Europa nicht mehr zur Verfügung. So können sowohl die Zementindustrie als auch weiterverarbeitende Branchen wie Beton-, Putz-, Kleber- und Spezialchemiehersteller vom neuen Verfahren profitieren.

Ende 2022 nahmen die zwei Kontakt zur Gründerberatung ihrer Hochschule auf. Im dreimonatigen Ideation-Programm der RWTH Aachen wurde klar, welches die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Unternehmen sind. Schon im Januar 2023 stellten sie einen Antrag für das Förderprogramm exist Forschungstransfer und erhielten zur Jahresmitte eine Zusage über 1,4 Millionen Euro. Nun kündigten sie ihre Jobs und ließen sich im Rahmen des Förderprogramms an der RWTH anstellen.

Die Finanzierung ermöglichte es, verschiedene Reaktorsysteme und einen Prototypen zu bauen, der den Proof of Concept erbrachte, dass ihre CO₂-Mineralisierungstechnologie skalierbar und wirtschaftlich rentabel ist. Gleichzeitig arbeiteten sie einen Businessplan aus und bereiteten die Unternehmensgründung vor. „Alles lief parallel“, so Bremen.

Patentanmeldung mit Ersparnissen gezahlt

Aus privaten Ersparnissen zahlten die beiden Co-Gründer die Patentanmeldung. „Das hat den Vorteil, dass nun alle Rechte bei uns liegen“, so Bremen. „Das ist ein für Kapitalgeber wichtiger Aspekt.“ Die offizielle Gründung der Co-reactive GmbH erfolgte Anfang 2024. Den Freunden war aber klar: Mit technischem Know-how allein lässt sich kein Unternehmen erfolgreich führen. So holten sie den Betriebswirt Willi Peter an Bord, einen Schulfreund von Orlando Kleineberg, der seine beiden Freunde als Sparringspartner bereits von Anfang an bei der Gründung unterstützte.

Je mehr Beratung und Unterstützung ein Start-up erhält, desto besser. Deshalb nahm Co-reactive an mehreren Accelerator-Programmen teil. Dazu gehört HIGH-TECH.NRW, das ihnen die Türen zum Start-up-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen öffnete. Sie stellten sich und ihre Geschäftsidee vor, pitchten vor Investor*innen und profitierten vom landesweiten Expert*innen-Netzwerk. Auch beim Ignition-Accelerator-Programm gewannen sie Preise. Derzeit ist Co-reactive im EU-finanzierten Ready2Scale Accelerator der Hochschul-übergreifenden Gateway Factory.

15 Business Angels in der Pre-Seed-Phase

In einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde gaben 15 Business Angels im Sommer 2024 nicht nur zusammen eine halbe Million Euro an Kapital, sondern auch ihre jeweilige Expertise ins junge Start-up. Mittlerweile hat Co-reactive den technologischen Durchbruch geschafft: Der Hochdruckreaktor-Prototyp hält einen Druck von 200 Bar bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius aus und läuft inzwischen seit rund 800 Stunden. „Wir haben eine revolutionäre Technologie zur CO₂-Mineralisierung entwickelt und gezeigt, dass sie funktioniert“, sagt CEO Bremen. Mit diesem innovativen Verfahren gewann Co-reactive im Sommer die DGNB Sustainability Challenge 2025 der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in der Kategorie „Start-up“.

„Der Standort Nordrhein-Westfalen ist ideal für uns, denn hier steht ein Drittel aller deutschen Zementfabriken“, sagt Bremen. Die regionale Schwerindustrie freut sich zudem, wenn für ihre Schlackeabfälle keine Deponiekosten anfallen, sondern diese von Co-reactive als Rohmaterial zur Weiterverwendung genutzt wird.

Die Weichen sind gestellt

Seit Anfang November 2025 treibt das auf inzwischen zehn Vollzeitmitarbeitende gewachsene Team seinen Umzug nach Erkrath bei Düsseldorf voran. In einer dort angemieteten Halle entsteht derzeit eine Pilotanlage in industriellem Maßstab von 1000 Tonnen. Alle Komponenten sind bestellt, und die Inbetriebnahme ist für Ende des ersten Quartals 2026 vorgesehen. Einziehen wird dort auch das Technology Center mit vielfältigen Analysegeräten sowie einem Mörtel- und Betonlabor.

Ende Januar 2026 läuft das exist-Programm aus – und damit geht auch die Zeit an der RWTH zu Ende. „Ab dann sind wir finanziell auf uns selbst gestellt“, so Bremen. Um die nötigen Wachstumsinvestitionen zu stemmen, steht die erste große Finanzierungsrunde an. Mit 500.000 Euro beteiligt sich auch die NRW.BANK über das Programm SeedCap. Für derartige, häufig anlagenintensive Start-ups aus dem Bereich Klima- und Umwelttechnologien gibt es im Programm SeedCap Sonderkonditionen für die Beteiligung. Bedingung ist, dass sich privatwirtschaftliche Seed-Investoren oder Business Angels mit der gleichen Summe beteiligen. Die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit ihren Eigenkapitalprogrammen den Gründungsgeist in den industriellen Schlüsseltechnologien. Denn diese sind die Grundlage für eine starke, klimafreundliche und ressourceneffiziente Industrie und somit ein zentraler sowie strategischer Faktor für den Innovations- und Wirtschaftsstandort.

OroraTech und Kepler etablieren weltweit ersten Livestream für Wärmebilder der Erde aus dem All

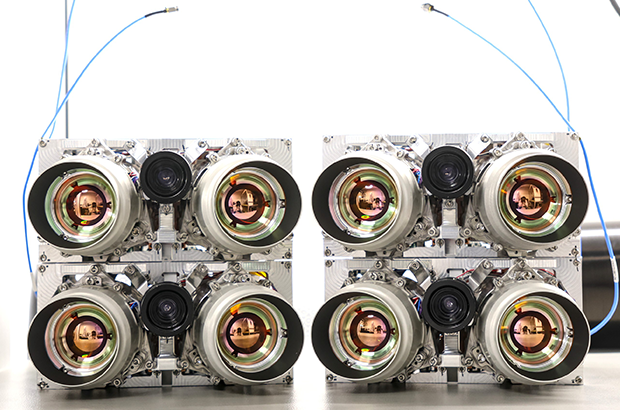

Das 2018 gegründete OroraTech, weltweit führender Anbieter von Wärmebilddaten aus dem All, hat erfolgreich vier seiner `SAFIRE Gen4´-Sensoren an Bord der Satelliten des kanadischen Telekommunikationsunternehmens Kepler Communications gestartet. Der Start erfolgte am 11. Januar 2026 an Bord einer Falcon 9 Rakete im Rahmen der Twilight-Mission von SpaceX.

SAFIRE Gen4 ist die neuste Version der miniaturisierten hochauflösenden Infrarotkamera von OroraTech, die zuverlässige Erkennung und Überwachung von Waldbränden oder anderen thermischen Anomalien auf der Erde ermöglicht. Die gewonnenen Daten werden direkt im All an Bord des Satelliten KI-gestützt analysiert und über das schnelle optische Kommunikationsnetzwerk von Kepler an die Erde gesendet. Kund*innen erhalten so ein kontinuierliches thermisches Lagebild in Echtzeit. Dieser Schritt ebnet somit den Weg für den weltweit ersten Livestream von Wärmebildern der Erde aus dem All.

Pionier-Rolle für Münchner NewSpaceTech

„OroraTech nimmt eine Pionier-Rolle ein, um den weltweit ersten Livestream von Thermaldaten von der Erde zu etablieren. Das stets verbundene Satellitennetzwerk von Kepler ermöglicht es uns dabei, die Wärmesignatur der Erde in Echtzeit und im globalen Maßstab zu erfassen“, sagte Martin Langer, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von OroraTech. „Gemeinsam mit Industriepartnern setzen wir so einen neuen weltweiten Standard für Echtzeit-Intelligenz.“

Durch die Integration von SAFIRE Gen4 in das Satellitennetzwerk der nächsten Generation von Kepler ermöglicht das Münchner Intelligence-as-a-Service-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Griechenland, Australien, Brasilien und Kanada die nahezu Echtzeitübertragung von Waldbrandinformationen aus dem Weltraum zur Erde. Die im Orbit erfassten thermischen Daten werden über die Satellitenkonstellation weitergeleitet und innerhalb weniger Minuten heruntergeladen, eine neue Dimension von Geschwindigkeit, um die globale Reichweite der Waldbranderkennung deutlich zu verbessern. Jeder Satellit der 300-Kilogramm-Klasse ist mit einem fortschrittlichen Netzwerksystem ausgestattet, das die Übertragungszeit von Daten durch intelligente Weiterleitung von Informationen zwischen Satelliten und Bodenstationen minimiert. Die bewährte Waldbrandüberwachung von OroraTech wird dadurch weiter verbessert: Bestehende Informationslücken werden geschlossen und die Reaktionszeiten auf Waldbrände können deutlich verkürzt werden.

„Der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“

„OroraTech ist der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“, sagte Mina Mitry, CEO und Mitgründer von Kepler. „Unsere Kapazitäten für Nutzlast-Hosting sowie unsere Infrastruktur für Edge-Computing und optische Kommunikation in Hochgeschwindigkeit ermöglichen es Kepler, neue wegweisende Partnerschaften einzugehen und so neue Potenziale unserer Branche zu erschließen. So lösen wir das Versprechen von Echtzeitdaten ein!“

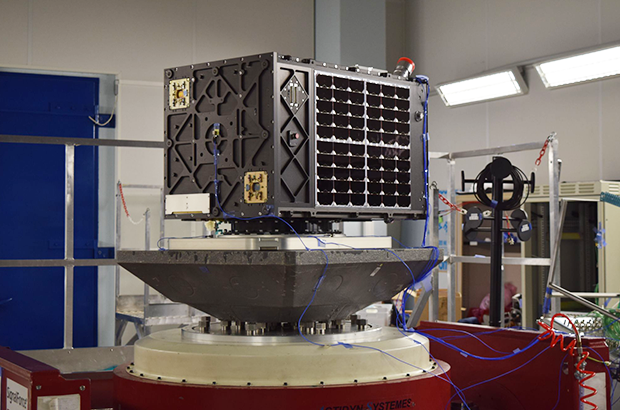

Vyoma-Satellit zur Weltraumüberwachung erreicht Umlaufbahn

Mit dem erfolgreichen Start des Satelliten Flamingo-1 legt das 2020 von Dr. Luisa Buinhas, Christoph Bamann und Dr. Stefan Frey gegründete Münchner SpaceTech Vyoma den Grundstein für seine eigene Konstellation zur Space Domain Awareness (SDA).

Vyoma ermöglicht Echtzeit-Weltraumüberwachung und Verkehrsmanagement für Erdumlaufbahnen. Angesichts der zunehmenden Nutzung des Weltraums stellt das Unternehmen sichere und automatisierte Satellitenbetriebsdienste bereit, die die Missionskosten seiner Kund*innen drastisch senken. Vyoma richtet sich an Satellitenbetreiber, Rückversicherer, Weltraumagenturen sowie Sicherheits- und Nachrichtendienste. Als Teilnehmer an Programmen der EU-Kommission und der ESA zur Entwicklung von SDA-Technologien stützt sich das SpaceTech auf ein spezialisiertes Team von mehr als 40 Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen.

Jetzt (11.01.2026) wurde der Flamingo-1 Weltraumüberwachungs-Satellit von Vyoma erfolgreich gestartet. Im Rahmen der Twilight-Rideshare-Mission von SpaceX wurde er über den in Deutschland ansässigen Startintegrator Exolaunch in seine operative sonnensynchrone Umlaufbahn in rund 500 km Höhe verbracht. Dies ist ein bedeutender Erfolg für Vyoma und sein patentiertes Betriebskonzept einer optimierten Space Domain Awareness (SDA)-Mission.

Flamingo-1 ist mit einem optischen Sensor für die weltraumgestützte Weltraumüberwachung ausgestattet. Das fortschrittliche Instrument erkennt, verfolgt und charakterisiert Weltraumobjekte wie Trümmer und andere Satelliten. Vyoma ermöglicht damit seinen Kund*innen unter anderem, manövrierende Satelliten zuverlässig zu verfolgen und Erkenntnisse über deren Absichten zu gewinnen.

Der Satellit absolvierte im Sommer 2025 umfassende Tests am Boden, darunter Vibrations- und Temperaturwechseltests im Vakuum. Nach seiner Ankunft auf der Vandenberg Space Force Base (USA) im Dezember 2025 wurde eine letzte Testreihe durchgeführt, um die Integrität und Leistungsfähigkeit des Satelliten und seines optischen Instruments sicherzustellen.

Der zweite Satellit, Flamingo-2, befindet sich derzeit in Produktion und soll im vierten Quartal 2026 gestartet werden. Die übrigen Satelliten der Flamingo-Konstellation von Vyoma werden bis 2029 eingesetzt. Die Flamingo-Konstellation überwacht den Weltraumverkehr, liefert Domain-Awareness-Updates in Echtzeit und bildet die Grundlage für einen unabhängigen Katalog von Weltraumobjekten.

Zusammen stellen diese Missionen einen bedeutenden Fortschritt in der Weiterentwicklung von Weltraumtechnologien dar, die mit den strategischen und sicherheitspolitischen Zielen Europas in Einklang stehen. Vyoma engagiert sich voll und ganz für die Unterstützung der europäischen Sicherheitsbemühungen durch Innovation, Weltraumaufklärung und den Schutz kritischer europäischer Weltrauminfrastrukturen.

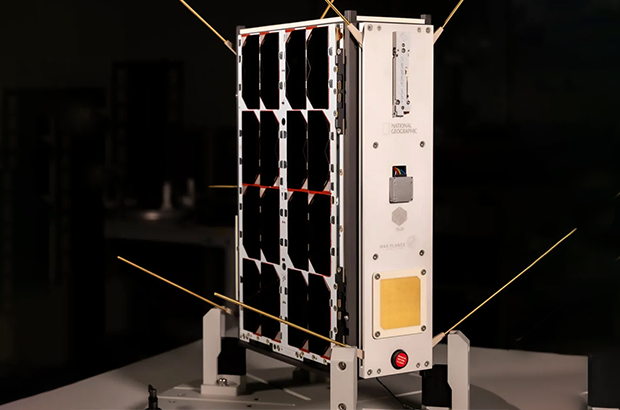

NewSpace-Start-up TALOS und EnduroSat bauen das „Internet der Tiere“

Das deutsche Raumfahrt-Start-up TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat bündeln ihre Kräfte zum Aufbau der Satellitenkonstellation ICARUS 2.0, auch bekannt als das „Internet der Tiere“.

TALOS, das 2022 gegründete, in München und Dresden ansässige NewSpace-Start-up ist ein führender Innovator in den Bereichen IoT und Tierortungstechnologien. Es steht an vorderster Front, wenn es darum geht, Weltraumtechnologie zu nutzen, um den Schutz von Wildtieren sowie die Umwelt- und Klimawandelforschung voranzutreiben. Seine leichten, solarbetriebenen IoT-Tracker und die CubeSat-Konstellation ermöglichen die präzise Verfolgung von Tieren und die Sammlung von Umweltdaten, so dass Forscher, Naturschützer und Wissenschaftler die natürliche Welt besser verstehen und schützen können.

Jetzt haben TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat eine europäische Partnerschaft zum Aufbau der Satellitenkonstellation „ICARUS 2.0“ geschlossen. Die Mission – auch bekannt als „Internet der Tiere“ – ist ein Forschungsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft. Ziel ist es, mithilfe modernster Satellitentechnologie Bewegungsmuster von Tieren sowie Umweltveränderungen weltweit zu erfassen und zu analysieren. TALOS ist bereits seit Längerem als zentraler Technologiepartner in das ICARUS-Projekt eingebunden; mit EnduroSat als neuem Industriepartner wird nun der Aufbau einer eigenen Konstellation umgesetzt, die vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR unterstützt wird.

Beginn des operativen Aufbaus der Konstellation „ICARUS 2.0“

Nach dem erfolgreichen Start eines technologischen Demonstrators im November 2025, beginnt nun der operative Aufbau der Konstellation. Der Start des ersten operationellen Satelliten, der den Namen RAVEN trägt, ist für Anfang 2026 geplant. Bis Ende 2026 / Anfang 2027 sollen vier weitere Satelliten die Konstellation ergänzen. Nach vollständigem Aufbau wird das System in der Lage sein, täglich bis zu fünf Updates über die Bewegungen beobachteter Tiere auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Raycho Raychev, Gründer und CEO von EnduroSat, erklärt: „Wir freuen uns, den Aufbau einer weltraumgestützten Infrastruktur zu ermöglichen, die entscheidende Daten über den Zustand der Tierwelt und der biologischen Vielfalt liefert. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Weltraumdaten dazu beitragen können, die dringendsten Herausforderungen unseres Planeten anzugehen.“

Gregor Langer, Mitgründer und CEO von TALOS, ergänzt: „Das ist europäische Innovation in Reinform: Ein bulgarischer Hersteller und ein deutsches Startup bündeln ihre Kräfte für ein globales Forschungsprojekt. Mit dem bevorstehenden Start unseres ersten Satelliten wird ICARUS 2.0 von der Vision zur Realität. Gemeinsam mit EnduroSat und der Max-Planck-Gesellschaft nutzen wir Weltraumtechnologie, um das Leben auf der Erde besser zu verstehen und zu schützen.“

Mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eigene Satellitenkonstellation zur Tierbeobachtung entwickelt

ICARUS 2.0 knüpft an das ursprüngliche ICARUS-Projekt an, ein internationales System zur Tierbeobachtung, das zunächst auf der Internationalen Raumstation ISS betrieben wurde. Nachdem das Projekt infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingestellt wurde, übernahm TALOS die Rolle von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, als zentraler Partner. Gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eine eigene Satellitenkonstellation entwickelt. Durch die Umstellung auf ein dediziertes Satellitennetzwerk können Tierbewegungen, Verhaltensmuster und Umweltbedingungen künftig häufiger, kostengünstiger und zuverlässiger erfasst werden. Aufgrund seiner globalen, vernetzten Struktur wird das System häufig als „Internet der Tiere“ bezeichnet – in Anlehnung an das Internet, das weltweit von Menschen erzeugte Daten miteinander verknüpft und zugänglich macht.

Der erste Satellit der Konstellation ist ein sogenannter 6U CubeSat, ein kompakter Kleinsatellit in etwa der Größe eines Schuhkartons. Er ist mit einem softwaredefinierten Funkgerät ausgestattet, die Daten von kleinen, an Tieren befestigten Sendern empfängt und zur Erde überträgt. Diese Sender erfassen unter anderem Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Beschleunigung und liefern damit wertvolle Informationen für Naturschutz und ökologische Forschung. Der Satellit wird derzeit in Sofia produziert und soll im Februar starten.

Daten zu Tiermigration, Biodiversität und globalen Ökosystemen schneller nutzbar machen

TALOS leitet die Missionsplanung, den operativen Betrieb und die Entwicklung der Technologie zur Tierverfolgung, während EnduroSat die Satellitenplattform bereitstellt und den Zugang zu Bodenstationen über sein Partnernetzwerk ermöglicht. Die Max-Planck-Gesellschaft bringt als wissenschaftliche Leitung ihre Expertise im Bereich der Tierverfolgung ein. Zusätzliche Unterstützung für den RAVEN-Satelliten wurde von der National Geographic Society bereitgestellt. Im Rahmen ihres weltweiten Explorer-Netzwerks plant die Organisation, die ICARUS-Technologie einem internationalen Kreis von Forschenden und Naturschutzprojekten zugänglich zu machen. Ziel ist es, wissenschaftliche Arbeit zur Tiermigration, Biodiversität und zu globalen Ökosystemen zu beschleunigen und die gewonnenen Erkenntnisse auch über die Wissenschaft hinaus für Naturschutz, Bildung und gesellschaftliche Wirkung nutzbar zu machen.

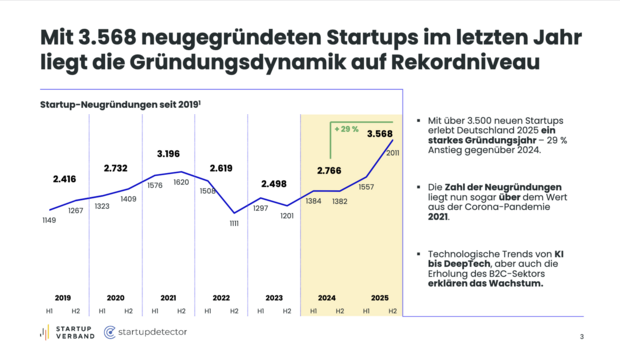

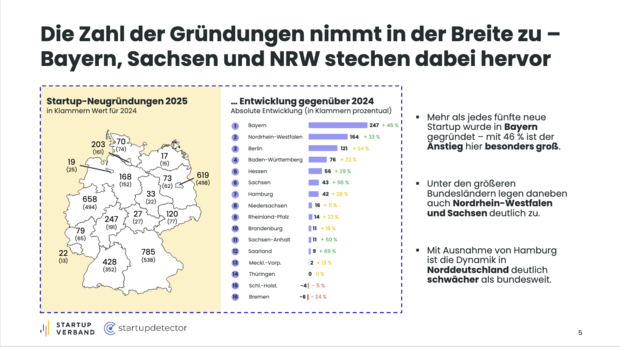

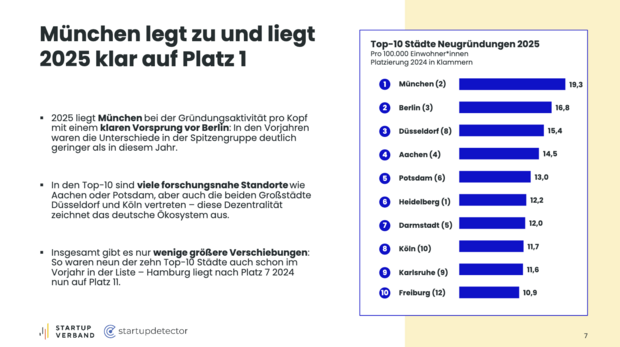

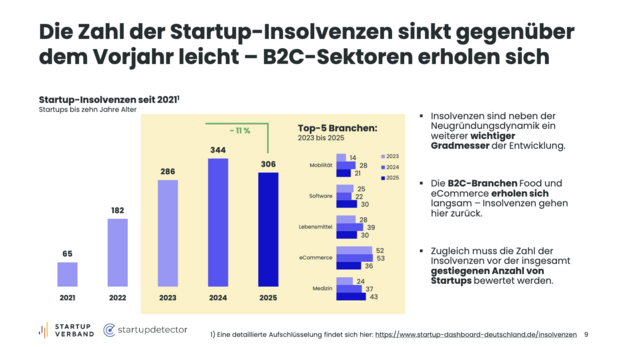

Next Generation Report 2025

Der aktuelle Report „Next Generation“ von Startup-Verband und startupdetector zeigt anhand einer systematischen Auswertung von Handelsregisterdaten einen positiven Start-up-Gründungstrend in Deutschland für die Zeit von Januar bis Juni 2025.

Hier die Kernergebnisse des Next Generation Reports:

1. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 1.500 Start-ups neu gegründet, ein Anstieg um 9 %. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten beiden Jahre auch 2025 fort.

2. Der Anstieg der Neugründungen wird im Wesentlichen von Sachsen (+ 71 %), Bayern (+ 23 %) und NRW (+ 16 %), drei Ländern mit besonders hohen Wachstumsraten, getragen.

3. Die höchste Gründungsaktivität pro Kopf zeigt sich in den Hotspots Berlin und München sowie an starken Forschungsstandorten wie Heidelberg, Darmstadt und Aachen.

4. Die meisten Start-ups entstehen weiterhin im Software-Sektor, der außerdem um 16 % zulegt – auch industrielle Lösungen gewinnen im Kontext der KI-Welle an Bedeutung (+ 29 %).

5. Die Bereiche eCommerce (+ 14 %) und insbesondere Food (+ 44 %) nehmen nach einer sehr schwierigen Phase im B2C-Sektor wieder Fahrt auf.

Alle weiteren Ergebnisse findest du hier

Gründer*in der Woche: mamell – Es ist nie zu spät, neu anzufangen

Melanie Schneppershoff zeigt mit mamell eindrucksvoll, wie aus 800 Euro Startkapital ein erfolgreiches Modeunternehmen wurde.

Manchmal braucht es nur einen Moment, der alles verändert. Einen Blick, ein Gefühl, eine Entscheidung – oder eben eine globale Pandemie. Melanie Schneppershoff kennt diese Momente nur zu gut. Ihr Leben war geprägt von Herausforderungen, Verlusten und Hürden, die sich ihr immer wieder in den Weg stellten. Doch aus diesen Tiefen erwuchs eine Kraft, die sie selbst überrascht hat.

Als es 2020 zur Corona-Pandemie kam, begann sie mit nur 800 Euro Startkapital einen Weg, den sie bis heute beschreitet. Ihre Reise zeigt: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mut, Authentizität und der Bereitschaft, den ersten Schritt zu wagen – auch wenn man noch keinen festen Plan hat. Aus ihren begrenzten Mitteln baute sie ein Modelabel auf, das heute mehr ist als nur eine Marke, sondern Ausdruck von Authentizität und Gemeinschaft.

Als alles auf dem Spiel stand

Es war eine Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt wurde. Die Pandemie hielt die Welt in Atem, und für Melanie bedeutete dies das Worst-Case-Szenario: Ihr Kosmetikstudio in Linnich, das sie mit Leidenschaft aufgebaut hatte, musste schließen, da die Einnahmen von einem Tag auf den anderen komplett einbrachen. Die Räume, die sie mit Hingabe gestaltet hatte, standen leer. Mit wenigen hundert Euro auf dem Geschäftskonto war schnell klar: So kann es nicht weitergehen, weder für sie noch für ihre Angestellten.

Doch Melanie und ihr Ehemann Marc wollten das scheinbar unvermeidbare Schicksal nicht akzeptieren. Sie sahen in dieser Krise eine Chance, etwas Neues zu erschaffen. Da der Einzelhandel nach einigen Wochen Lockdown bereits wieder öffnen durfte, während die Zukunft von körpernahen Dienstleistungen weiterhin ungewiss blieb, entstand die Idee, im alten Kosmetikstudio und online Mode zu verkaufen. Die beiden investierten das letzte Geld in Kleidung und mamell wurde geboren. „Was sich im Nachhinein wie ein einfacher Schritt anfühlt, war damals schon die erste große Hürde. Eigentlich braucht es in der Modebranche große Abnahmemengen, mit unserem kleinen 800-Euro-Budget konnten wir das damals aber gar nicht leisten. Letztlich fanden wir dann aber lokale Unternehmen, die bereit waren, auf uns und unsere Möglichkeiten einzugehen“, weiß die heutige Modeexpertin noch genau und erzählt weiter: „Als wir dann die Produkte hatten, hieß es, einfach loslegen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich an einem Morgen vor meinem Spiegel stand, Smartphone in der Hand, und einfach begann, die Kleidung zu zeigen. Ohne große Planung, ohne Studio, nur die Klamotten und ich. Es war eine spontane Idee, ein erster Schritt, der alles verändern sollte.“

Im Internet sprach sie währenddessen offen darüber, was sie fühlte, was sie erlebte. Es waren keine perfekt inszenierten Bilder, sondern Momentaufnahmen eines echten Lebens. Für Melanie war klar: Es braucht kein optimales Bild, sondern eine authentische Verbindung.

Täglich neu erfinden: Improvisation als Stärke

Gerade zu Beginn brachte jeder Tag neue Herausforderungen. Melanie musste sich alles selbst beibringen: „Wie fotografiere ich? Wie erreiche ich Menschen? Wie baue ich Vertrauen auf? All das musste ich praktisch von heute auf morgen lernen“, erinnert sich die Gründerin an die Anfangsphase. Ohne Kapital, nur mit ihrer Leidenschaft. Sie war ihre eigene Marketingabteilung, ihre eigene Verkäuferin und Social-Media-Expertin. Sie lernte durch Versuch und Irrtum, durch Fehler und durch den Austausch mit ihrer Community. Es war ein kontinuierlicher Lernprozess, der sie stärker machte. Viele Nächte saß sie vor ihrem Laptop, schrieb E-Mails, wählte neue Produkte aus und kalkulierte die Preise. Es war eine harte Zeit, aber sie war erfüllt vom Wunsch, etwas Eigenes zu schaffen. Sie wusste, dass es nicht auf das große Budget ankommt, sondern auf den Glauben an die eigene Idee und die Bereitschaft, mutig zu sein.

Mit jedem kleinen Schritt wuchs ihre Überzeugung, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Mit jedem Monat, jeder neuen Erfahrung wurde Melanie sicherer. Sie investierte in Weiterbildungen, lernte Onlinemarketing, Social-Media-Strategien und vor allem, wie sie ihre Botschaft noch klarer vermitteln konnte. Dabei blieb sie stets authentisch – mit echten Geschichten, echten Frauen und echtem Mut. Heute beschäftigt mamell über 40 Mitarbeitende, betreibt einen Onlineshop und ein Ladengeschäft.

Authentizität als Erfolgsrezept

„Unsere Community ist unsere Kraft“, betont Melanie und erzählt weiter: „Nur durch ihre Unterstützung war es uns möglich, mamell zu dem zu machen, was es heute ist. Dafür brauchten wir neben zahlenden Kundinnen auch Vertrauen in unsere Marke.“ Ihr Erfolgsrezept: Statt auf klassische, teure Werbekampagnen setzt sie auf einen offenen Dialog und den Austausch von authentischen Geschichten. Instagram ist für sie ein lebendiger Raum, in dem Lachen, Tränen, Erfolge und Rückschläge ihren Platz haben. Hier wächst eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Das Unperfekte, Menschliche und Ehrliche ist es, was Menschen berührt und den Kern ihrer Marke ausmacht. Melanie legt Wert darauf, Frauen zu zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind – mit all ihren Ecken und Kanten sowie in allen Konfektionsgrößen –, und vermittelt dabei Selbstliebe, Selbstvertrauen und ein positives Körpergefühl.

Neben dem täglichen Posten von Storys und Reels auf Instagram setzt sie von Beginn an auf wöchentliches Live-Shopping, um direkt mit ihrer Community in Kontakt zu treten und den Austausch zu intensivieren. Zudem stärkt Melanie die Nähe zu ihren Follower*innen durch Veranstaltungen wie Modenschauen und Pop-up-Stores, bei denen persönliche Gespräche und ein individueller Austausch im Mittelpunkt stehen. Diese Events bieten die Gelegenheit, die Marke erlebbar zu machen und die Gemeinschaft noch stärker zu verbinden. Melanie hat erkannt, dass es die authentische Kommunikation, die persönliche Nähe und das Teilen menschlicher Geschichten sind, die eine aktive Community entstehen lassen. Eine, die Frauen ermutigt, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind, und ihre eigene Schönheit zu feiern.

Melanies Tipps für andere Gründer*innen

Mut, Leidenschaft und die Bereitschaft, klein anzufangen, sind für Melanie die wichtigsten Zutaten für den Erfolg. Es geht nicht darum, sofort alles richtig zu machen, sondern, den ersten Schritt zu wagen – und sich dabei treu zu bleiben. „Vertraut auf euch selbst“, sagt Melanie. „Beginnt, auch wenn noch nicht alles perfekt ist.“

Denn jeder dieser Momente wird, so das Credo von Melanie Schneppershoff, zu einer Lektion, die einen stärker macht und weiterbringt. Sie fordert alle Gründer*innen auf, das eigene Potenzial nicht zu unterschätzen. „Social Media ist heute das beste Werkzeug, um sichtbar zu werden. Nutzt kostenlose Ressourcen, um euch weiterzubilden. Und vor allem: Bleibt authentisch“, weiß die Unternehmerin aus eigener Erfahrung und betont abschließend: „Es ist nie zu spät, um neu anzufangen.“

Mobility-Start-up FERNRIDE von Quantum Systems übernommen

Quantum Systems, europäischer Marktführer in der Entwicklung intelligenter unbemannter Systeme, meldet die Übernahme des 2019 gegründeten Münchner Mobility-Start-ups FERNRIDE.

FERNRIDE bietet eine umfassende Boden-Autonomie-Plattform, um skalierbare Automatisierung für verschiedenste kritische Branchen zu ermöglichen und so Fahrermangel und Sicherheitsrisiken in besonders repetitiven und gefährlichen Umgebungen zu bewältigen. Das Unternehmen wurde 2019 nach zehn Jahren Forschung an der TU München gegründet und durch 75 Millionen Euro Venture Capital führender Investoren unterstützt. 2025 hat FERNRIDE als erstes Unternehmen eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht, diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt und sein Portfolio um den Bereich Defence Logistics erweitert.

Im Hebst 2025 hatte FERNRIDE angekündigt, das Geschäft mit ferngesteuerten Lastwagen und Zugmaschinen für Hafenanlagen einzustellen. In Folge dessen wurde der Hälfte der Mitarbeitenden gekündigt. Haute konzentriert sich das Unternehmen auf Defence Logistics. Als erstes Unternehmen hat FERNRIDE eine TÜV-Zulassung von autonomen LKWs in Europa erreicht und diese bereits in ersten Tests mit der Bundeswehr eingesetzt.

Mit der Übernahme von FERNRIDE erweitert Quantum Systems seine Führungsposition von Luft- und Software-Intelligenz auf autonome Mobilität am Boden und schafft ein vernetztes, domänenübergreifendes Angebot für intelligente unbemannte Systeme. „FERNRIDE hat eine der fortschrittlichsten und skalierbarsten autonomen Bodenplattformen entwickelt“, so Martin Karkour, Chief Revenue Officer bei Quantum Systems. „Durch die Integration ihrer Technologie in MOSAIC UXS setzen wir unsere Vision konsequent um, ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, in dem unbemannte Systeme über verschiedene Dimensionen hinweg als Einheit denken, sich bewegen und handeln.“

„Europa braucht dringend souveräne Autonomielösungen. Durch den Zusammenschluss mit Quantum Systems können wir unsere Technologie auf ein neues Niveau heben“, so Hendrik Kramer, CEO und Mitbegründer von FERNRIDE. „Gemeinsam mit Quantum Systems beschleunigen wir den Einsatz unserer Plattform im europäischen Verteidigungsbereich, welcher aktuell das global dringlichste Umfeld für die Skalierung von autonomen Bodensystemen darstellt. In der Zukunft werden diese Erfahrungen auch wieder auf zivile Logistikanwendungen übertragen werden und so unsere Gesellschaft sicherer und resilienter aufstellen.“

Die operative Erfahrung von Quantum Systems in der Ukraine hat die Relevanz des Zusammenspiels von Luft- und Bodenrobotik gezeigt. Durch die Integration der FERNRIDE Lösungen in die Missionssoftware MOSAIC UXS, der autonomen Missionssoftware von Quantum Systems, sollen Multi-Domain-Operationen ermöglicht werden, die das Situationsbewusstsein und die Entscheidungsfindung verbessern.

Zu den finanziellen Details der Übernahme wurden keine Angaben getätigt.

QuantumDiamonds plant Werk für Chip-Inspektionsanlage in München

QuantumDiamonds – 2022 von Kevin Berghoff und Dr. Fleming Bruckmaier als Ausgründung aus der Technischen Universität München gestartet –, plant eine Investition von 152 Mio. Euro für eine hochmoderne, auf Quanten basierende Chip-Inspektionsanlage in München.

QuantumDiamonds entwickelt Quantensensor-Technologien und -Tools für die Fehleranalyse und Messtechnik einer neuen Generation von Halbleiterchips ein. Ziel ist es, herkömmliche Halbleitertestmethoden zu unterbrechen und die Fehlerlokalisierung tief in 3D-Halbleiterarchitekturen zu beschleunigen.

Durch die Nutzung von Stickstoff-Leerstands-Zentren in Diamanten kartieren die Systeme von QuantumDiamonds zerstörungsfrei elektrischen Strom mit Mikrometer-Pezipresion in Sekundenschnelle, auch in hochkomplexen Chippaketen. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung für fortschrittliche 2.5D- und 3D-Architekturen, die KI, mobile und Automobilelektronik untermauern, wie das Unternehmen in einer Erklärung darstellt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine zerstörungsfreie Fehleranalyse auf Apple A12-Chips veröffentlicht, die von TSMC hergestellt wurden. QuantumDiamonds verwendet Quantum Diamond Microscopy, um vergrabene Defekte in kommerziellen Paket-on-Package-Geräten zu lokalisieren.

Jetzt präsentiert QuantumDiamonds seinen Plan, 152 Millionen Euro zu investieren, um die weltweit erste Produktionsstätte für fortschrittliche Chip-Testsysteme zu bauen. Nach gründlicher Prüfung möglicher Standorte in den USA entschied sich das Unternehmen bewusst für Deutschland. Der Standort in München wird als "First-of-a-Kind-Fabrik" unter dem European Chips Act betrachtet.

„Diese Investition markiert unseren Übergang von der Forschung zur globalen Produktion. Wir bauen die Werkzeuge auf, die die Chipindustrie benötigt, um zu prüfen, was bisher unsichtbar war – und zwar in Deutschland, mit europäischem IP und Talent“, so Co-Founder Berghoff gegenüber EU-Startups. „Die frühzeitige Unterstützung, die wir von Programmen wie dem EIC Accelerator und dem SPRIN-D erhalten haben, legte den Grundstein für dieses Scale-up. Mit der erwarteten Finanzierung des Chips Act werden wir von Piloteinsätzen zur Serienproduktion übergehen und dazu beitragen, die Rolle Europas in der Zukunft der Halbleiterindustrie zu sichern."