Aktuelle Events

Gründer der Woche: scoutbee – Matchmaking von Auftraggeber und Zulieferer

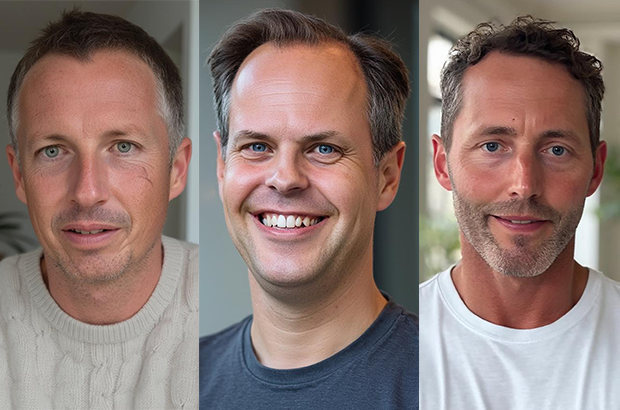

Gründer der Woche 42/20

Scoutbee ist eine KI-basierte Rechercheplattform für die Lieferanten-Suche und hat mittels künstlicher Intelligenz bereits die Daten von über 9 Mio. Lieferanten weltweit in Form von 1,2 Mrd. Datenpunkten eingesammelt. Mehr dazu und zur Gründung im Interview mit Co-Gründer Gregor Stühler.

Wie ist es euch in der Corona-Zeit bislang ergangen?

Die Corona-Pandemie war und ist für uns alle natürlich sehr belastend. Wir haben an unseren Standorten in Berlin, Würzburg und Washington D.C. unsere 135 Mitarbeiter ins Home-Office geschickt. Und unsere Büros öffnen erst langsam wieder ihre Pforten. Wir haben dennoch versucht, einen positiven Impact auf die Krise zu haben. Deswegen boten wir NGOs, öffentlichen Einrichtungen, lokalen und nationalen Regierungen, Gesundheitsdienstleistern und anderen Organisationen zur Hochphase der Pandemie einen kostenfreien Service, mit dem sie innerhalb kürzester Zeit lieferfähige Lieferanten für medizinische Produkte wie Mundschutze, Schutzanzüge, Abstriche oder Beatmungsschläuche aus aller Welt finden konnten.

Hast du positive Learnings aus dieser Zeit mitnehmen können?

Beschaffungswesen und Supply Chain Management erhalten endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Denn vor der Krise behandelten viele Unternehmen den Einkauf relativ stiefmütterlich: Man recherchierte potenzielle Lieferanten nur bei Bedarf, das Beschaffungswesen war kaum digitalisiert und die Suchen daher unglaublich manuell, umständlich und zeitaufwendig. Dabei ist der Einkauf mit durchschnittlich 43 Prozent der Unternehmensausgaben der größte Kostentreiber. Unglaublich, dass Optimierungspotenziale hier noch nicht voll ausgeschöpft werden.

Doch die Corona-Krise führt uns nun die Bedeutung eines schnellen, digitalen Lieferanten-Scoutings und das häufige Fehlen ausgeprägter, belastbarer Netzwerke mit Alternativ-Zulieferern schonungslos vor Augen. Im Zuge von COVID-19 brachen die Lieferketten teilweise vollständig zusammen und die Unternehmen waren in dieser Situation zum Zuschauen verdammt. Sie hatten keine Chance schnell auf die Situation zu reagieren. Nun stehen Beschaffungswesen und Lieferketten-Management im Scheinwerferlicht. Gesellschaft und Unternehmen gleichermaßen wollen ähnliche Krisenszenarien zukünftig vermeiden.

Nun zu deinem Business: Wann und wie seid ihr auf die Idee zu scoutbee gekommen?

Aufgrund von eigenen schlechten Erfahrungen im Beschaffungswesen! Ich arbeitete bei einem mittelständischen Unternehmen in der Innovationsbeschaffung. Dann gab es zwei Schlüsselerlebnisse: China schloss den Markt für seltene Erden und die Tsunami-Katastrophe verwüstete Japan. Beide Male brachen unsere Lieferketten beinahe vollständig zusammen – und wir hatten keine Möglichkeit, schnell zu reagieren. Unsere Suche nach Alternativ-Lieferanten waren wahnsinnig langwierig, teuer und ertraglos. Wir schickten sogar Studenten mit Business-Class-Tickets nach China, um neue Zulieferer zu finden. In dieser Zeit habe ich die immense Bedeutung einheitlicher und globaler Daten für den Einkauf erkannt.

Ich machte dann meinen MBA in London und recherchierte parallel nach den wichtigsten Daten für die Beschaffung und welche Datenquellen es für diese gibt. Auf dieser Grundlage entstand dann 2015 scoutbee; zunächst als datengetriebenes Consulting.

Was waren dann die wichtigsten Steps von der Gründung bis zum Go-live der Plattform?

Meine Mitgründer und ich erkannten relativ schnell die Möglichkeiten, scoutbee als Software-as-a-Service-Modell anzubieten. 2016 strukturierten wir das Unternehmen dann dementsprechend um.

Deutlich langatmiger und anspruchsvoller war aber der Aufbau unserer Technologie. Wir wussten, welche Informationen wir brauchen. Wir wussten, welche Quellen es dafür gibt. Doch diese Daten zu minen und zu konsolidieren ist extrem aufwendig. Vor allem, da diese Daten in zig verschiedenen Sprachen existieren. Diese multilinguale Suche, und somit eine Vergleichbarkeit von beispielsweise chinesischen und mexikanischen Daten zu schaffen, war ein großer und bedeutsamer Schritt.

Wie habt ihr diese Phase finanziert?

Wir sind der klassische Venture Case. Zu Beginn finanzierten wir uns durch Privatmittel und Angel Investments. Ab der Seed-Phase ging es dann rasend schnell. Innerhalb von nur 18 Monaten sammelten wir unsere Series-B-Finanzierungsrunde ein. 60 Millionen US-Dollar, unter anderem von Atomico. Üblicherweise brauchen Unternehmen für diesen Schritt 36 Monate.

Nun zu euren Dienstleistungen. Was genau bietet ihr mit scoutbee?

Wir verkuppeln Lieferanten und Auftraggeber. Hierfür recherchieren unsere Nutzer, etwa Einkäufer, Supply Chain Manager oder Einkaufsleiter, mittels scoutbee potenzielle Zulieferer aus aller Welt und nehmen im Anschluss digital Kontakt mit ihnen auf – alles auf einer Plattform.

Hierfür arbeitet im Hintergrund eine sehr ausgeklügelte künstliche Intelligenz. Sie durchforstet zahlreiche Datenbanken nach Informationen über Zulieferer, etwa TÜV-Zertifikate, Finanzdaten oder bereits bestehende Kunden des Lieferanten. Diese trägt sie dann in einheitliche und vergleichbare Lieferantenprofile ein. Basierend auf den spezifischen Bedürfnissen unserer Nutzer, sucht sie dann die passenden Lieferanten heraus. Wir onboarden diese Zulieferer anschließend auf unserer Plattform, sodass der Nutzer direkt über scoutbee mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Insgesamt haben wir bereits die Daten von über neun Millionen Lieferanten erfasst.

Durch diesen Prozess reduzieren wir das Onboarding neuer Lieferanten – was üblicherweise zwischen sechs und acht Monaten dauert – auf sechs bis acht Wochen. Und wir beantworten unseren Nutzern zwei elementare Fragen: Kann ein Lieferant das liefern, was ich brauche? Ist er vertrauenswürdig?

Doch damit nicht genug: Mit jedem Sourcing Case, also jeder Recherche, bauen und befüllen unsere Kunden ihre eigene Lieferanten-Datenbank. Das reduziert den Brain Drain aus Unternehmen, falls ein Einkäufer mit gutem Netzwerk oder Kontakten dieses verlässt.

Wer ist die Zielgruppe bzw. sind eure Kunden?

Unser Angebot ist industrieagnostisch. Ob Automobilhersteller, Pharmaproduzent oder Bergbauunternehmen, jeder braucht Zulieferer. Allerdings richtet sich unsere Software derzeit an Enterprise-Kunden und große Mittelständler; Unternehmen mit jährlichen Ausgaben von 500 Millionen Euro oder mehr. Zu unseren Kunden gehören unter anderem Audi, Airbus, Siemens oder Bosch.

Mit jedem Sourcing-Case lernt unser Algorithmus aber dazu, wird noch schlauer und der Einsatz kosteneffektiver. Dementsprechend wollen wir unsere Software zukünftig auch mittelständischen Unternehmen verfügbar machen.

Gibt es vergleichbare Angebote? Wenn ja, wie hebt ihr euch vom Wettbewerb ab?

Im Segment Scout-to-Source, also dem Recherchieren und Qualifizieren von Zulieferern, sind wir tatsächlich relativ konkurrenzlos. Einzelne große Anbieter von eProcurement-Software bieten abgespeckte Recherche-Tools und es gibt Datenbanken wie WLW, die fokussieren sich aber auf Lieferantendaten aus bestimmten Regionen, etwa Zentraleuropa. Das reicht global agierenden Unternehmen aber nicht aus. Wir scouten weltweit, at scale.

Was sind deine weiteren unternehmerischen Vorhaben?

Mein Fokus liegt ausschließlich auf scoutbee. Im Markt für eProcurement stehen uns alle Türen offen, die Lieferanten-Recherche ist kaum digitalisiert. Wir sind hier First-Mover und haben die seltene Chance, eine ganze Branche zu definieren. Wir wollen uns mit scoutbee in keiner Nische einnisten, sondern einen Category-Player aufbauen. Und da befinden wir uns auf einem guten Weg: Innerhalb von nur 18 Monaten haben wir 76 Millionen US-Dollar eingesammelt, über 140 Kunden, viele davon große, multinationale Konzerne, gewonnen und sind Weltmarktführer im digitalen Lieferanten-Scouting. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Innerhalb der nächsten fünf Jahre streben wir Unicorn-Status an.

Und last but not least: Was rätst du anderen Gründerinnen und Gründern aus eigener Erfahrung?

Mein Tipp: Setzt das Unternehmenskapital effizient ein; gerade beim Team Building. Durch das Phänomen "Throwing bodies at problems" – also für jedes neue Problem, neue Mitarbeiter einzustellen – blähen sich Start-ups häufig unnötig auf.

Hier geht's zu scoutbee

Das Interview führte Hans Luthardt

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

NRW.BANK wird erster „InvestEU Implementing Partner“ in Deutschland

Der Neue Tech&Scale-Fonds ermöglicht Eigenkapitalinvestments von bis zu 200 Mio. Euro in Scale-ups.

Über den neuen Fonds „NRW.Venture EU Tech&Scale“ kann die NRW.BANK künftig bis zu 30 Millionen Euro pro Finanzierung in hochinnovative Scale-ups investieren – doppelt so viel wie bisher. Insgesamt sollen so bis zu 200 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen in junge Deep Tech- und Wachstumsunternehmen, die einen Standort in NRW haben, bereitgestellt werden. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt in Brüssel zwischen der NRW.BANK und der EU-Kommission unterzeichnet – erste Finanzierungen sind ab Ende des ersten Quartals 2026 möglich.

Im Fokus von NRW.Venture EU Tech&Scale werden innovative und kapitalintensive Scale-ups in fortgeschrittenen Finanzierungsphasen stehen, insbesondere aus den Bereichen DeepTech, GreenTech, Industrie 4.0, Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Lösungen. Scale-ups sind stark wachsende hochinnovative Unternehmen, die die Start-up-Phase hinter sich gelassen haben, sich in einer Wachstumsphase befinden und hierfür einen großen Kapitalbedarf haben.

„Große Wachstumsfinanzierungen für Scale-ups sind bei uns in Deutschland immer noch die Ausnahme. Investoren sind risikoaverser als beispielsweise in den USA oder China – die investierten Volumen sind kleiner. In der Folge werden hochinnovative Unternehmen immer noch eher früh verkauft – oft an ausländische Käufer – was gravierende Effekte für den Standort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit hat. Das wollen wir ändern“, sagt Gabriela Pantring, designierte Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK. „Mit unserem neuen Tech&Scale-Fonds schließen wir gemeinsam mit der EU-Kommission eine entscheidende Finanzierungslücke und sorgen dafür, dass skalierende Tech-Unternehmen langfristig in Nordrhein-Westfalen und damit in Europa wachsen können.“

Mona Neubaur, Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin: „Die InvestEU-Partnerschaft der NRW.BANK ist ein industrie- und innovationspolitischer Meilenstein. Wir stärken damit gezielt jene Scale-ups, die für technologische Souveränität, Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und Europa entscheidend sind. Dass dieser Schritt gelingt, ist auch Ergebnis unseres beharrlichen Einsatzes für verlässliche Rahmenbedingungen und starke Finanzierungsinstrumente im europäischen Binnenmarkt.“

Ausgestaltung des Fonds

Die NRW.BANK finanziert den Fonds aus eigenen Mitteln und damit haushaltsunabhängig. Mit der EU-Kommission teilt sie sich das Risiko von möglichen Ausfällen zu je 50 Prozent (pari-passu). Gleichzeitig partizipieren beide Seiten gleichwertig an möglichen Erlösen, beispielsweise durch einen Exit.

Durch die Risikoteilung steigt das maximal mögliche Investitionsvolumen je Scale-up von derzeit 15 auf künftig 30 Millionen Euro. Der gesamte Investitionsrahmen des Programms beläuft sich auf 200 Millionen Euro, wobei entsprechend 100 Millionen Euro durch die EU-Garantie abgesichert sind.

Über das Programm wird die NRW.BANK im Direktgeschäft offene Beteiligungen eingehen oder Wandeldarlehen vergeben. Investitionen erfolgen – wie auch in anderen Fällen – jeweils mit einem oder mehreren Co-Investoren. Durch den Kapitaleinsatz hebelt die Förderbank so auch weiteres Kapital.

Der Start ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Was ist InvestEU?

Das Programm InvestEU stellt der Europäischen Union eine entscheidende langfristige Finanzierung zur Verfügung, indem erhebliche private und öffentliche Mittel zur Unterstützung einer nachhaltigen Erholung mobilisiert werden. Sie trägt auch dazu bei, private Investitionen für die politischen Prioritäten der Europäischen Union wie den europäischen Grünen Deal und den digitalen Wandel zu mobilisieren. Das Programm „InvestEU“ vereint die Vielzahl der derzeit verfügbaren EU-Finanzierungsinstrumente zur Förderung von Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach, wodurch die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler wird. Das Programm besteht aus drei Komponenten: den Fonds „InvestEU“, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der Fonds „InvestEU“ wird über Finanzpartner durchgeführt, die mithilfe der EU-Haushaltsgarantie in Höhe von 26,2 Mrd. EUR in Projekte investieren werden. Die gesamte Haushaltsgarantie wird die Investitionsprojekte der Durchführungspartner unterstützen, ihre Risikotragfähigkeit erhöhen und somit zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 372 Mrd. EUR mobilisieren.

DefenseTech-Start-up ZeroPhase sichert sich 5,8 Mio. Euro

Das 2025 von Dr. Florian Petit und Lukas Pertl gegründete ZeroPhase entwickelt souveräne, softwaredefinierte Datenverbindungen, die eine sichere, robuste und skalierbare Konnektivität für unbemannte Verteidigungssysteme ermöglichen.

Mit der von BlueYard Capital angeführten und von mehreren Business Angels unterstützten Finanzierung soll die Entwicklung und der Einsatz der adaptiven Kommunikationsschicht von ZeroPhase beschleunigt werden. Dabei handelt es sich um eine leistungsstarke, robuste Verbindung, die die souveräne Kontrolle über wichtige Verbindungen in Luft-, Land- und Seegebieten sicherstellt.

„Kommunikation ist das Nervensystem der Verteidigung. Sie entscheidet über den Ausgang von Konflikten“, so Dr. Florian Petit, CEO von ZeroPhase. „Unser Ziel ist es, dass sie niemals ausfällt. Mit der Unterstützung von BlueYard bauen wir adaptive Datenverbindungen, die eine kompromisslose Leistung und Zuverlässigkeit bieten. Sie sind in allen Bereichen und für alle Missionstypen anwendbar und bilden die Grundlage für zuverlässige Verbindungen für die unbemannten Systeme der Zukunft.“

Unbemannte Verteidigungssysteme sind auf robuste, latenzarme Kommunikation angewiesen, um unter anspruchsvollen Bedingungen Videodaten, Telemetrie- und Befehlsdaten zu übertragen. Bis zum Jahr 2025 wird die Anzahl der eingesetzten Systeme allein in der Ukraine voraussichtlich 4,5 Millionen übersteigen. Daher sind zuverlässige und stabile Datenverbindungen wichtiger denn je. Die Datenverbindungen von ZeroPhase passen sich dynamisch an Störungen, Interferenzen und Signalabschwächungen an und sorgen so für die Kontinuität der Mission und eine zuverlässige, souveräne Verbindung, bei der ein Ausfall nicht in Frage kommt.

Die Technologie von ZeroPhase wird bereits in großem Umfang eingesetzt und kommt täglich in der Ukraine zum Einsatz, wo sie Tausende unbemannter Missionen unterstützt. Die umfangreiche Nutzung im Feld unter realen Kampfbedingungen hat die Fähigkeit des Unternehmens bestätigt, auch bei elektronischen Angriffen und unter erschwerten Netzwerkbedingungen eine leistungsstarke Kommunikation aufrechtzuerhalten. Experten schätzen, dass die heutigen Systeme zur elektronischen Kriegsführung ungeschützte Drohnenkommunikationen innerhalb von Sekunden lahmlegen können. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer sicheren und anpassungsfähigen Datenübertragungstechnik.

„Die Technologie von ZeroPhase hat sich als entscheidender Faktor erwiesen. Das adaptive Protokoll des Unternehmens, das in unsere speziell entwickelten UAV-Systeme integriert und von unseren erfahrenen Teams im Feld eingesetzt wird, hat es uns ermöglicht, auch in extrem stark gestörten Umgebungen an der Front, in denen andere Drohnen nicht fliegen können, die Kommunikation aufrechtzuerhalten“, so der UAV-Operationsleiter, Ukraine.

Mit der neuen Finanzierung wird ZeroPhase seine Ingenieur- und Signalverarbeitungsteams erweitern, die Partnerschaften im gesamten europäischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt-Ökosystem vertiefen und sein adaptives Kommunikationsrahmenwerk auf weitere Einsatzprofile und Einsatzgebiete ausweiten.

E-Commerce Germany Awards 2026 – Jetzt bewerben!

Die E-Commerce Germany Awards sind ein alljährlich stattfindender Branchenwettbewerb, bei dem herausragende Leistungen, Kreativität und Erfolge von Dienstleistungsunternehmen auf dem deutschen E-Commerce-Markt gewürdigt werden. Die Einreichungsphase endet am 17. Dezember 2025.

Der Wettbewerb der E-Commerce Germany Awards (EGA) geht in eine weitere Auflage und fordert sowohl etablierte als auch aufstrebende Unternehmen aus der DACH-Region dazu auf, ihre einzigartigen E-Commerce-Lösungen zu präsentieren. Diejenigen, die in ihrer Kategorie den ersten Platz gewinnen, erhalten einen Preis im Wert von etwa 10.000 Euro.

Die 2018 ins Leben gerufenen E-Commerce Germany Awards haben sich zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der Branche entwickelt. Jedes Jahr gehen rund 350 Beiträge ein, insgesamt sind 80.000 Branchenvertreter*innen aus der DACH-Region am Wettbewerb beteiligt.

Die EGA bieten KMU und Großunternehmen gleichermaßen die Chance, ihre Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Markenbekanntheit zu steigern sowie Kontakte zu Personen in Schlüsselrollen zu knüpfen. Auch für globale Unternehmen, die in der DACH-Region Fuß fassen oder ihre Dienstleistungen ausbauen möchten, öffnet die Teilnahme an den EGA neue Türen.

Eine Jury aus erfahrenen E-Commerce-Expert*innen

Die E-Commerce Germany Awards bieten Unternehmen die Möglichkeit, in 12 verschiedenen Kategorien anzutreten, von denen jede ein wichtiges Segment des E-Commerce-Ökosystems repräsentiert. Die Wettbewerbskategorien werden alljährlich aktualisiert, um mit den neuesten Entwicklungen der Branche Schritt zu halten.

Die Kategorien dieser Ausgabe umfassen:

● Vertrieb & Marketing

● Plattformen & Commerce Tools

● Zahlungsverkehr & Fintech

● Analytik & Business Intelligence

● Agenturpräsentation

● Globaler Handel & Expansion

● Logistik & Lieferung

● Auftragsabwicklung & Optimierung

● Personalisierung & Customer Experience

● Kommunikation & Engagement

● Omnichannel & Integration

● Multichannel- & Marktplatz-Tools

Der Wettbewerb besteht aus einer öffentlichen Abstimmungsrunde, gefolgt von der Jury-Abstimmung. Die Einsendungen werden von einer Jury aus Branchenexpert*innen bewertet, die über jahrelange Erfahrung in verschiedenen Bereichen des E-Commerce verfügen. Dazu gehören unter anderem Vertreter:innen solcher von Unternehmen wie Jack Wolfskin, Kickerkult, OMIO, C&A, camel active, KoRo, home24 und MediaMarkt - eine Garantie für eine ausgewogene Auswahl der besten Beiträge.

Sachpreise im Wert von Tausenden von Euro

Veranstalter der E-Commerce Germany Awards ist die E-Commerce Berlin Expo, die die Finalist*innen und Sieger*innen mit einem Werbepräsenz-Sachpreis im Wert von mehreren Tausend Euro ehrt. Die Gewinner des ersten Platzes in jeder Kategorie erhalten einen Preis im Wert von rund 10.000 Euro - eine hervorragende Gelegenheit, ihre Sichtbarkeit, Markenbekanntheit und Reichweite auf dem deutschen Markt deutlich zu steigern.

So nehmen Sie teil

Teilnahmeberechtigt sind alle E-Commerce-Lösungsanbieter, die auf dem DACH-Markt aktiv sind. Die Teilnahme ist denkbar einfach:

1. Kategorie wählen: Wählen Sie die passende Kategorie für Ihren Beitrag.

2. Bewerbung vorbereiten: Präsentieren Sie den bisherigen Erfolg Ihres Unternehmens anhand von Ergebnissen oder Case Studies.

3. Beitrag einsenden: Folgen Sie den Anweisungen auf der offiziellen Website der E-Commerce Germany Awards, um Ihre Teilnahme abzuschließen.

Der erste Beitrag ist kostenlos, sodass jeder teilnehmen kann. Lediglich die Top-10-Finalisten in jeder Kategorie zahlen eine Gebühr von 450 Euro, die eine garantierte Werbepräsenz beinhaltet.

Wichtige Termine und Phasen

Die Einreichungsphase beginnt am 1. Dezember und endet am 17. Dezember 2025. Anschließend werden die Einsendungen geprüft. Zwischen dem 5. und 16. Januar findet die öffentliche Online-Abstimmung statt, bei der die E-Commerce-Community ihre Favoriten wählt. Die Top-10-Beiträge in jeder Kategorie werden von der Jury bewertet. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt im Rahmen der Preisverleihungsgala am 17. Februar 2026 in Berlin, direkt im Anschluss an den ersten Tag der E-Commerce Berlin Expo auf der Messe Berlin. Die Finalisten stehen im Rampenlicht und können somit von der einmaligen Gelegenheit profitieren, ihren Erfolg zu feiern, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Ideen für die Zukunft des E-Commerce zu teilen.

Gründer*in der Woche: Ghazaleh Madani – Seid geduldig, aber beharrlich!

Im Interview: Wie Ghazaleh Madani, Mitgründerin und CEO des BioTech-Start-ups CanChip, personalisierte Krebstherapien mithilfe ihrer Tumor-on-Chips Wirklichkeit werden lassen will.

Ghazaleh, du bist 2020 aus dem Iran nach Deutschland gekommen, hast hier mehrere Studiengänge erfolgreich absolviert und 2023 CanChip gegründet. Wie hast du diese rasante Reise gemeistert und was treibt dich an?

Meine akademische Laufbahn begann mit einem Studium der Biotechnologie im Iran, immer mit dem Ziel, zur Krebsforschung beizutragen – eine persönliche Mission, die von der Krebserkrankung meiner Mutter geprägt war. Diese Motivation blieb auch bestehen, als ich nach Deutschland kam und meinen Master in Biochemie und Molekularbiologie absolvierte.

Die Idee zu CanChip entstand, als ich meinen Mitgründer Dr. Omid Nejati traf und wir über das Potenzial von Tumoron-chip-Technologien diskutierten. Das war ein Wendepunkt: Ich erkannte, wie wir Ingenieurskunst und Biologie kombinieren können, um etwas wirklich Wirkungsvolles zu schaffen.

Was mich antreibt, ist die Möglichkeit, Patient*innen einen schnelleren und präziseren Weg zur Behandlung zu ermöglichen und letztendlich die Art und Weise zu verändern, wie wir Krebs bekämpfen.

Welche Vision verfolgst du mit CanChip?

Bei CanChip wollen wir personalisierte Krebstherapien Wirklichkeit werden lassen, indem wir die Mikroumgebung von Tumoren auf einem Mikrofluidik-Chip simulieren. Unser Ziel ist es, die Arzneimittelprüfung von Tieren auf prädiktive Modelle mit menschlichen Zellen umzustellen. Wir möchten die Plattform der Wahl für Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen werden, die bessere Werkzeuge für die Entwicklung von Krebsmedikamenten suchen. Über die Forschung hinaus ist es unsere langfristige Vision, patient*innenabgeleitete Tumore in unsere Chips zu integrieren, sodass Ärzt*innen Therapien vor ihrer Anwendung am Patient*innen in vitro testen können. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Krebstherapie mit „Versuch und Irrtum“ durch Präzision und Zuversicht ersetzt wird.

Wie unterscheidet sich euer Ansatz von den bestehenden Methoden?

Traditionelle 2D-Zellkulturen und Tiermodelle können die Komplexität menschlicher Tumore oft nicht abbilden. Unsere Tumor-on-Chip-Modelle beinhalten mehrere menschliche Zelltypen – wie Krebszellen, Endothelzellen und Immunzellen – die in einer 3D-Matrix in einem dynamischen Mikroflüssigkeitssystem eingebettet sind. Diese Anordnung bildet die menschliche Tumorumgebung genauer ab als bestehende Plattformen.

Der Vorteil? Zuverlässigere Daten zur Arzneimittelwirkung, weniger Tierversuche und letztlich eine schnellere und sicherere Entwicklung von Therapien. Unser Modell ist besonders wertvoll für seltene oder therapieresistente Krebsarten wie Glioblastome. Derzeit schließen wir unsere Machbarkeitsstudien ab und bereiten uns auf Kooperationen mit pharmazeutischen Partnern vor.

Künstliche Intelligenz verändert immer mehr Bereiche. Welche Rolle spielt KI in deinem Fachgebiet?

Künstliche Intelligenz wird in der personalisierten Krebsforschung immer wichtiger, insbesondere bei unseren Organ-on-Chip-Modellen. Wir nutzen KI derzeit für die automatisierte Bildanalyse, um die Zellmorphologie und die Reaktion auf Medikamente objektiv zu bewerten. Wir werden die KI-Nutzung ausweiten, um komplexe Daten wie Genexpression und Bildgebung zu analysieren und Vorhersagemodelle für patient*innenspezifische Arzneimittelreaktionen zu erstellen. KI wird auch dazu beitragen, den Versuchsaufbau zu optimieren, beispielsweise die Zellkombinationen und die Mikrofluidik-Einstellungen. Langfristig wird KI für die präklinische Forschung und die personalisierte Medizin unerlässlich sein, indem sie Muster in der komplexen Biologie aufdeckt und die Arzneimittelentwicklung durch datengestützte Entscheidungen beschleunigt.

Die Tumor-on-Chip-Technologie ist nicht unumstritten, und der Weg zu tierversuchsfreien Arzneimittelzulassungen nicht einfach. Was sagst du den Kritiker*innen?

Es stimmt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch immer stark auf Tierversuche angewiesen sind. Aber die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Die Tumoron-Chip-Technologie zielt nicht darauf ab, alle bestehenden Methoden über Nacht zu ersetzen, sondern ergänzt und verbessert sie. Kritiker*innen übersehen oft die Vorteile der Reproduzierbarkeit und der ethischen Vertretbarkeit von in-vitro-Modellen mit menschlichen Zellen. Zudem sind die Regulierungsbehörden zunehmend offen für alternative Methoden, wenn diese zuverlässige Daten liefern. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass unsere Chips konsistente und biologisch aussagekräftige Ergebnisse liefern können. Skepsis ist bei Innovationen normal, aber wir sehen sie als eine Einladung, uns zu verbessern und zu beweisen, dass wir zuverlässige Ergebnisse liefern können.

Ihr seid gerade dabei, eure Chips zu validieren und zu zertifizieren. Welchen Herausforderungen habt ihr euch dabei zu stellen?

Die größte Herausforderung ist die Standardisierung eines hochkomplexen biologischen Systems. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Chips reproduzierbare Ergebnisse liefern, unabhängig von Charge und Krebsart. Gleichzeitig müssen wir klare Protokolle für Qualitätskontrolle und Dokumentation entwickeln, die den regulatorischen Erwartungen entsprechen. Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit: der Übergang von Laborprototypen zu robusten, benutzer*innenfreundlichen Plattformen für die industrielle Nutzung. Das betrifft Materialien, Automatisierung und Kostenoptimierung – und das alles bei gleichzeitiger Wahrung der biologischen Integrität.

Wann erwartest du die Zulassung und welche Aufgaben müssen bis dahin erledigt werden?

Die Zulassung ist ein mehrstufiger Prozess. Wir streben zwar keine direkte medizinische Zulassung an (noch nicht), aber unsere Chips müssen als valide Werkzeuge für die vorklinische Prüfung akzeptiert werden. In den nächsten 12 bis 18 Monaten wollen wir unter anderem Validierungsstudien veröffentlichen, die von Expert*innen geprüft wurden, wichtige pharmazeutische Kooperationen sichern und Qualitätssysteme einführen, die den ISO-Normen entsprechen.

Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden: Wir sind aktiv in Netzwerken und Konsortien tätig, um uns über die neuesten Richtlinien zu informieren. Wir hoffen, innerhalb von zwei Jahren den Status einer akzeptierten vorklinischen Prüfung zu erreichen und kurz darauf mit der Anwendung an Patient*innen beginnen zu können.

BioTech-Start-ups benötigen langfristige Unterstützung und erhebliches Kapital. Wer sind eure Unterstützer*innen und Investor*innen?

Wir haben das Glück, ein starkes Netzwerk an Unterstützer*innen zu haben. Wir erhielten frühzeitig den Newcomer of the Year 2025 German Startup Award, den Sonderpreis des Brandenburg Innovation Awards, den Jurypreis beim Female Start-Aperitivo und viele weitere Auszeichnungen, was uns half, mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Der Wissenschaftspark Potsdam hat uns mit Infrastruktur, Mentoring und einer lebendigen Start-up-Ökosystem-Umgebung unterstützt. Wir haben auch von Netzwerken wie der HealthCapital Berlin-Brandenburg profitiert. Obwohl wir derzeit selbstfinanziert sind und von Pilotstudien und Kooperationen unterstützt werden, bereiten wir uns aktiv auf eine Seed-Finanzierungsrunde vor, um unser Team zu erweitern und die Produktion zu skalieren.

Ein Blick in die Zukunft: Wie nah sind wir daran, eine wirklich personalisierte Krebstherapie für die Mehrheit der Patient*innen zu ermöglichen?

Wir sind näher dran, als wir denken. Fortschritte in der molekularen Diagnostik, der Einzelzellanalyse und der Organ-on-Chip-Technologie laufen auf ein gemeinsames Ziel hinaus. Was noch fehlt, ist die Integration, und hier sind Start-ups führend. Wir agieren schnell, wir gehen Risiken ein und schließen die Innovationslücken, die von größeren Institutionen hinterlassen werden. Personalisierte Krebstherapien werden zum Standard, wenn Plattformen wie unsere innerhalb der klinischen Fristen handlungsrelevante Ergebnisse liefern können. Wir sind davon überzeugt, dass Tumoron-Chip-Modelle innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre zu Standardwerkzeugen in der Onkologie werden und Start-ups wie CanChip diese Transformation anführen werden.

Was möchtest du anderen (BioTech-)Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Aus wissenschaftlicher Sicht war die Gründung eines Start-ups ein großer, aber auch lohnender Schritt. Sprecht früh mit potenziellen Kund*innen. Diese Gespräche halfen uns, unser Produkt zu formen und wirkliche Bedürfnisse zu entdecken. BioTech braucht Zeit. Zellkultur, Qualitätskontrolle, Partnerschaften. alles bewegt sich langsamer als geplant.

Seid geduldig, aber beharrlich. Soft Skills wie Kommunikation, Resilienz und strategisches Denken sind genauso wichtig wie wissenschaftliche Expertise.

Vermeidet die Perfektionismusfalle: Beginnt mit dem, was ihr habt, und verbessert iterativ. Mein Rat: Baut ein starkes Team auf, bleibt fokussiert auf eure Mission und habt keine Angst vor Fehlern; sie sind Teil des Prozesses. Verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Mut. Diese Mischung kann euch wirklich voranbringen, auch in einem komplexen Bereich wie BioTech.

Ghazaleh, Danke für deine Insights

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025

Insgesamt 60.000 Euro Preisgeld gehen an drei Gründungsteams aus Hürth, Münster und Solingen. Das sind die siegreichen Teams bei MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW zählt mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld zu den bundesweit höchstdotierten Wettbewerben seiner Art. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 stehen fest. Die drei mit jeweils 20.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an die Prinoa Dental GmbH aus Solingen, die Schreinerwehr GmbH aus Hürth und die Glowkitchen Food GmbH aus Münster.

Mit dem seit 2012 jährlich ausgelobten Preis würdigt die NRW.BANK besonders erfolgreiche und zukunftsweisende Gründungen in Nordrhein-Westfalen. Schirmfrau des Wettbewerbs ist Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. Die Preisverleihung fand in der NRW.BANK in Düsseldorf statt.

Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Vorständin der NRW.BANK: „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen setzen wir Impulse für die digitale und nachhaltige Transformation und unterstützen Gründende dabei, intelligente Ideen zu verwirklichen. Die Vielfalt und die Stärken der Gründungsszene werden auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern deutlich: Ob nachhaltige Bauweisen, digitale Zahntechnik oder moderne Ernährungskonzepte – der Erfolg aller drei Unternehmen beruht auf Mut, Innovationsgeist und einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden. Dieses zukunftsfähige Unternehmertum würdigen wir mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.“

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Herzlichen Glückwunsch und meinen Respekt an die Gewinnerteams! Sie zeigen, was möglich ist, wenn man Mut beweist und gute Ideen in die Tat umsetzt. Die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen übernehmen Verantwortung, schaffen neue Arbeitsplätze und machen unseren Alltag digitaler, nachhaltiger und einfach besser. Mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025 würdigen wir dieses Engagement, denn wer gründet, gestaltet aktiv die Zukunft und stärkt NRW als attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Die Preisträgerinnen und -träger im Überblick

Das Team von Glowkitchen Food aus Münster zeigt mit Backwaren aus nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Zutaten, dass süße Snacks und bewusste Ernährung vereinbar sind. Statt Industriezucker, Palmfett und Weißmehl kommen viel echte Frucht, Rapsöl, reichhaltiges Dinkelvollkornmehl und andere hochwertige pflanzliche Zutaten in die Backform – beispielsweise für Bananenbrot.

FION Energy sichert 1,4 Mio. € für KI-optimierte Batteriesysteme

FION Energy wurde 2025 von Philipp Hamm, Johannes Meriläinen und Dmytro Dzifuta in Berlin gegründet. Das CleanTech-Start-up macht industrielle Batteriespeicher wirtschaftlich und einfach nutzbar – durch herstellerunabhängige Projektentwicklung und KI-optimierten Betrieb in Echtzeit.

Europas Industrie zahlt im Schnitt rund 50 % mehr für Strom als Wettbewerber*innen in den USA oder China – eine Belastung, die Produktionsstandorte unter Druck setzt. Ursache sind schwankende Einspeisungen aus Wind und Sonne und fehlende Verbrauchsflexibilität in den Werken.

Das Berliner CleanTech-Start-up FION Energy hat dafür eine Lösung entwickelt und eine Pre-Seed-Finanzierung über 1,4 Mio. € abgeschlossen – angeführt von HTGF und Norrsken Evolve, mit Beteiligung erfahrener Business Angels.

FION bringt mit Batteriespeichern mehr Stromflexibilität ins Werk – herstellerunabhängig und KI-gesteuert für einen wirtschaftlich optimalen Betrieb. Das frische Kapital soll den Roll-out, die Weiterentwicklung der Plattform und den Teamausbau beschleunigen, um Energiekosten zu senken und Standorte zu stärken.

Industrielle Batteriespeicher – einfach, wirtschaftlich, intelligent

Die meisten Industrieunternehmen wollen ihre Energiekosten senken, stoßen dabei aber auf technische Komplexität und hohen Betriebsaufwand. FION bietet eine Gesamtlösung – von der Standortanalyse über Dimensionierung, Beschaffung und Installation eines schlüsselfertigen Batteriesystem bis zum laufenden Betrieb. Die firmeneigene KI-Dispatch-Engine lernt Verbrauchsmuster, liest Tarife und Marktpreise und steuert die Batterie autonom. So werden Lastspitzen geglättet, Netzentgelte reduziert und Preis-Arbitrage genutzt - ohne zusätzlichen Aufwand für die Betriebe. Das Ergebnis: bis zu 50 % geringere Stromkosten.

Mission und Ausblick

FIONs Mission ist, Energie zum Wettbewerbsvorteil der Industrie zu machen - und damit Produktion in Europa wieder wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Langfristig entsteht eine Plattform, die industrielle Standorte zu einem intelligenten, dezentralen Energienetz verbindet – in dem jede Fabrik nicht nur Energie verbraucht, sondern sie aktiv managt und vermarktet. Philipp Hamm, Mitgründer & Geschäftsführer von FION Energy: „Europas Industrie verliert durch hohe Stromkosten an Boden. Mit FION wird Energie planbar und profitabel – unsere KI macht Batteriespeicher zum echten Wettbewerbsvorteil.“

Physical AI und Agentic Systems: Eine neue Start-up-Generation trifft sich in Las Vegas

Auf der diesjährigen AWS re:Invent in Las Vegas (1. bis 5. Dez. 2025) hat sich gezeigt: KI-Systeme verlassen die digitale Welt und greifen zunehmend in physische Prozesse ein. Doch die Technologie muss Hürden überwinden.

Auf der jährlichen Hausmesse der Amazon Tochter AWS sind neben Produkt-Ankündigungen, Partner*innen und Kund*innen auch zahlreiche Start-ups anwesend. AWS nutzt die Förderung von Start-ups zur Identifizierung neuer Trends. In zahlreichen Gesprächen mit Expert*innen und jungen Unternehmen zeichnete sich in diesem Jahr ab: Die nächste Welle der Innovation verschmilzt künstliche Intelligenz (KI) mit der physischen Welt und schafft autonome Systeme, die nicht nur Daten verarbeiten, sondern real handeln. Zwei Trends stechen dabei besonders hervor.

Physical AI: Wenn KI in die physische Welt eingreift

Physical AI beschreibt die Verschmelzung von KI mit der physischen Realität. Das Spektrum reicht von humanoider Robotik über autonome Fahrzeuge bis hin zu intelligenten Industrieanlagen. Gemeinsam ist diesen Systemen, dass sie in Echtzeit flexibel auf ihre Umgebung reagieren und dabei komplexe Informationen wie Tiefe, Krafteinwirkung und räumliche Daten verarbeiten müssen.

Wie weit manche Start-ups bereits sind, zeigt BrainBox AI aus Montreal im Gebäudetechnikbereich. Das Unternehmen steuert Heizungs- und Kühlsysteme anhand von Prognosen zu Wetter, Energiepreisen und Strommix und greift so direkt in den Energieverbrauch von Gebäuden ein. Ein integriertes Assistenzsystem unterstützt zusätzlich Wartungs- und Betriebsprozesse. So beeindruckend die Technologie ist, zeigt sie zugleich die Herausforderungen physischer KI-Systeme. Jede Fehleinschätzung kann reale Kosten und Schäden verursachen.

In der Robotik macht das Schweizer Start-up Mimic Robotics deutlich, wie anspruchsvoll es ist, menschliche Bewegungen für Maschinen nutzbar zu machen. Die Gründer setzen auf eine eigene Datenerfassungsmethode mit sensorgestützten Handschuhen und hochflexiblen Roboterhänden. Ziel ist, dass Maschinen das Greifen durch Imitation des Menschen erlernen und sich dadurch in Logistik und Fertigung schneller an neue Aufgaben anpassen können.

Physical AI erobert auch Branchen, die bislang wenig digitalisiert sind. Das Start-up Bedrock Robotics etwa arbeitet daran, schwere Baumaschinen autonom zu steuern. Es ist ein Beispiel dafür, wie diese Technologie in traditionelle Industrien vordringt

Agentic AI: Autonome Systeme im Unternehmensalltag

Parallel dazu entstehen Start-ups, die KI nicht als Tool, sondern als handelnde Einheit begreifen. Agentic AI bezeichnet Modelle, die Aufgaben planen, Entscheidungen vorbereiten oder eigenständig Prozesse ausführen. Diese Systeme sollen nicht einfach automatisieren, sondern sich an neue Situationen anpassen.

In der Praxis ist das anspruchsvoll. Unternehmen müssen definieren, welche Entscheidungen KI treffen darf und wo menschliche Kontrolle notwendig bleibt. Gleichzeitig wächst der Druck, komplexe Dokumente, Datenbestände oder Kund*inneninteraktionen effizienter zu verarbeiten.

Ein Beispiel aus München macht diese Entwicklung greifbarer. Das Start-up Vidlab7 entwickelt KI-basierte Avatare, die auf Webseiten Produkte erklären, Demos durchführen und Anfragen qualifizieren. Damit entsteht eine neue Form der digitalen Kund*inneninteraktion, die deutlicher als bisher an reale Verkaufsprozesse anknüpft und für kleinere Unternehmen zugänglich wird.

Noch weiter geht Brainbase Labs aus der Bay Area. Das Start-up verfolgt einen experimentellen Ansatz und entwickelt Umgebungen, in denen Software-Agenten über Gedächtnis- und Planungsfunktionen komplexe Aufgaben autonom übernehmen können. So entsteht ein komplett digitaler Arbeitskollege.

Eine Entwicklung mit langen Zyklen

Die Entwicklung von Physical AI und agentenbasierte Systeme erfordert deutlich mehr Aufwand als klassische Softwareprodukte. Sie benötigen lange Entwicklungszyklen, interdisziplinäre Expertise und oft höhere Anfangsinvestitionen. Gleichzeitig adressieren sie Themen, die für viele Unternehmen immer dringlicher werden, etwa Energieeffizienz, Prozessautomatisierung oder der Umgang mit wachsenden Datenmengen.

Ob aus den heutigen Pilotprojekten tragfähige Geschäftsmodelle entstehen, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Kombination aus physischer und digitaler Autonomie die kommenden Jahre prägen wird. KI verlässt ihre isolierte Rolle und wird zu einem Bestandteil realer Abläufe und Entscheidungen. Damit beginnt eine Phase, in der ihr unmittelbarer Einfluss spürbarer wird als je zuvor.

Der Autor Arne Bauer ist Consultant bei der Söldner Consult GmbH. Das von den Brüdern Prof. Dr. Jens-Henrik Söldner, Dr. Guido Söldner und Dr. Constantin Söldner gegründete und geleitete Unternehmen unterstützt auf regionaler, deutschlandweiter sowie internationaler Ebene bei der Planung und Implementierung von komplexen IT-Umgebungen.

GRAVITY: Neuer Start-up- und Co-Innovation-Space gestartet

Die Campus Founders – das Start-up- und Co-Innovation-Hub in Heilbronn – und die Dieter Schwarz Stiftung feierten am 3. Dezember die offizielle Eröffnung ihres neuen Start-up- und Co-Innovation-Space GRAVITY.

Der neue, 7.000 m² große Space GRAVITY bringt Gründer*innen, Forscher*innen, Investor*innen und Unternehmensvertreter*innen zusammen und bietet eine bewusst konzipierte Umgebung für Co-Creation, Experimentierfreude und unternehmerisches Handeln.

GRAVITY liegt zentral auf dem dynamisch wachsenden Bildungscampus Heilbronn – mit führenden Institutionen in unmittelbarer Nähe: der Hochschule Heilbronn (HHN), den Dependancen der ETH Zürich und der TU München, Fraunhofer- und Max-Planck-Instituten sowie der Programmierschule 42. Angesichts der Tatsache, dass die Studierendenzahl in den kommenden Jahren voraussichtlich von 8.000 auf 20.000 anwachsen wird, entsteht hier ein Umfeld, an dem sich vielfältige Möglichkeiten und Wachstumschancen eindrucksvoll verbinden.

Ein Ort, der Ideen anzieht

„Die Eröffnung von GRAVITY ist ein entscheidender Meilenstein für die Campus Founders als Herzstück des Heilbronner Start-up-Ökosystems. Sie bilden die Brücke für die Übersetzung von Wissen aus den Hochschulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen in unternehmerisches Handeln“, sagt Prof. Reinhold R. Geilsdörfer, Vorsitzender Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl zeigte sich beeindruckt vom neuen Zentrum für Innovation und unternehmerisches Handeln der Campus Founders: „Mit GRAVITY entsteht ein Ort, der Ideen anzieht – ein Zentrum für Innovation, Mut und echtes Machen. Die Campus Founders zeigen hier eindrucksvoll, dass ökonomischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Hier wird sichtbar, was unser Land auszeichnet: Fortschritt mit Haltung, Kooperation und der gemeinsame Wille, Zukunft zu gestalten.“

Impressionen vom neuen, 7.000 m² großen Start-up- und Co-Innovation-Space Gravity in Heilbronn

Im Laufe des Tages erlebten über hundert geladene Gäste das Gebäude aus erster Hand, erkundeten die Räumlichkeiten, trafen Gründer*innen und tauschten sich mit der Community aus, die die Zukunft der Region aktiv mitgestaltet.

„Mit GRAVITY haben wir einen Ort geschaffen, an dem Unternehmer*innen sich vernetzen, kooperieren und ihre Start-ups schnell von einer Vision zu einem echten Markterfolg entwickeln können“, sagt Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders. „Wir dürfen uns in Deutschland und Europa nicht damit zufriedengeben, lediglich den Wohlstand zu bewahren – wir müssen wieder den Anspruch haben, zu gewinnen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir den Mut und die Innovationskraft von Start-ups, getragen von echter Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. GRAVITY ist ein klares Statement: Wir meinen es ernst mit diesem Anspruch und sind bereit, hier eine führende Rolle einzunehmen.“

Ein starkes Signal für Europas Innovationslandschaft

An der Eröffnungsfeier, die zugleich einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung eines kollaborativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems in Europa markieren soll, nahmen führende Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft, Industrie und der Start-up-Community teil. In den Grußworten und Reden wurde die strategische Bedeutung von GRAVITY als Ankerpunkt für Innovation, Talententwicklung und technologische Exzellenz im Herzen Europas betont.

Im Anschluss an die Feier hatten die Gäste die Möglichkeit, die offene Architektur, die Coworking-Zonen, Besprechungsräume, Maker Areas und Veranstaltungsflächen des Gebäudes zu erkunden. Alles ist darauf ausgelegt, Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen, das Start-up-Wachstum zu beschleunigen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern.

Demo Day „A New Era Begins“

Am Nachmittag ging die Eröffnung in den Demo Day „A New Era Begins“ über, bei dem 21 vielversprechende Start-ups aus den Programmen AI Founders und Accelerator der Campus Founders ihre Entwicklungen vorstellten – von KI-gestützten Industrieanwendungen über Nachhaltigkeitslösungen bis hin zu Enterprise-Software. Vor Investor*innen, Unternehmensvertreter*innen, Mentor*innen und Entscheider*innen aus dem Ökosystem zeigten die Gründer*innen eindrucksvoll, welches Potenzial und welcher Erfindergeist im Heilbronner Start-up-Ökosystem steckt.

OroraTech schickt modulares Mini-Labor ins All

Das Münchner SpaceTech OroraTech meldet den Start des ersten GENA-OT-Satelliten an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX.

Gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München und weiteren Partnern gibt das Münchner Raumfahrtunternehmen OroraTech – ein 2018 in München gegründetes globales Intelligence-as-a-Service-Unternehmen, das thermische Daten für die Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden nutzt – den erfolgreichen ersten Raketenstart von GENA-OT bekannt. Als modulares `Mini-Labor im All´ bietet der kompakte Forschungssatellit mit Formfaktor 16U CubeSat Platz für verschiedene Nutzlasten, wie etwa Kameras oder Sensoren. Ziel des Projekts ist es, mehreren Drittanbietern – wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Start-ups – eine gemeinsame Plattform zu bieten, um im Weltraum einfach, schnell und kostengünstig wissenschaftliche Experimente durchführen oder neue Technologien validieren zu können.

Die Mission wurde im Rahmen des sogenannten General Support Technology Programme (GSTP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und durch Mittel des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert. Der Satellit startete an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in den USA.

Professor Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München hob hervor:

„Hohe Geschwindigkeit, modulare Bauweise und modernste Innovation: Mit GENA-OT zeigen wir, wie die Zukunft der Satellitenentwicklung aussieht. In einem beispiellos kurzen Zeitraum haben wir mehrere innovative Nutzlasten von der Universität sowie verschiedener StartUps integriert. Das Projekt verdeutlicht, wie Wissenschaft und Industrie mit gebündelten Kräften den NewSpace-Anforderungen schnell gerecht werden können.“

Martin Langer, Geschäftsführer (CEO) und Technologiechef (CTO) von OroraTech ergänzte: „Unsere Mission unterstreicht, wie kommerzielle Plattformen und öffentlicher Nutzen Hand in Hand gehen: GENA-OT ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in der wir weltraumtaugliche Hardware in Rekordzeit geliefert haben. Wir sind fest überzeugt: Gute Entscheidungen basieren auf guten Daten. Und unsere neue Satellitenplattform bietet die Möglichkeit für neue Infrastrukturen, um schnell und flexibel neue Daten zu gewinnen.“

Shahin Kazeminejad, Leiter des GSTP-Programms am DLR, rundete ab: „GENA-OT ist die erste rein deutsche Mission, die im Rahmen des GSTP-Elements 3 `FLY` finanziert wird. Die Mission ist ein hervorragendes Beispiel, wie öffentliche Investitionen und industrielle Innovationen intelligenter zusammenwirken können, um die europäische Raumfahrt gemeinsam voranzubringen und neuen Geschäftsmöglichkeiten den Boden zu bereiten.“

GENA-OT ist eine modulare Satellitenplattform, die eine einfache Integration verschiedenster Nutzlasten ermöglicht und deren Struktur für künftige Einsatzzwecke flexibel angepasst werden kann. So ermöglichen standardisierte Plattformen wie GENA-OT Regierungen, Forschung und Unternehmen schnellen und günstigen Zugang zum All und fördern Innovation sowie Europas technologische Unabhängigkeit.

Der erste GENA-OT Satellit trägt mehrere wissenschaftliche Nutzlasten. Hierzu zählt ein Modul zur Wiederaufnahme des seit 2022 pausierenden satellitengestützten Tierortungssystems ICARUS der Max-Planck-Gesellschaft. Weitere Nutzlasten umfassen unter anderem Technologiedemonstratoren der Universität der Bundeswehr für das SeRANIS-Programm (SeRANIS – Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) sowie Technologien des Münchner Zentrums für Weltraumkommunikation. Die neue Plattform ermöglicht den beteiligten Programmen im Orbit schnell und unkompliziert wissenschaftliche Experimente durchzuführen und neue Technologien zu validieren, ohne hierfür jeweils eigene vollständige Satelliten zu benötigen.

GENA-OT wird in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und als Basis für weitere deutsche und internationale Projekte dienen. Als Grundlage für zukünftige GENA-Missionen ist die Plattform dafür ausgelegt, mit schnellen Innovationszyklen neue Technologie für Forschung, Industrie und technologische Souveränität in den Orbit zu bekommen.

Mit dem erfolgreichen Start setzen OroraTech und die Partner des Unternehmens ihre Bemühungen fort, die Technologien einer robusten und flexiblen Weltraum-infrastruktur stetig weiterzuentwickeln.

Precision Labs: Münchner FoodTech-Start-up sichert sich über 4 Mio. Euro

Das 2023 von Dr. Fabio Labriola, Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründete Start-up steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert.

Das Münchner Food-Tech-Startup Precision Labs, Entwickler der nächsten Generation von Milchprodukten, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließen im Rahmen der Investitionsrunde über vier Millionen Euro in das junge Unternehmen – eine überzeichnete Runde in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld für Frühphasenfinanzierungen. Zu den Investor*innen zählen die Venture-Capital-Gesellschaft Elemental, Unternehmerpersönlichkeiten wie Stefan Tewes (Gründer Coffee Fellows), Marc-Aurel Boersch (ehemaliger CEO von Nestlé Deutschland) und Mic Weigl (Gründer von More Nutrition) sowie mehrere bekannte Spitzensportler*innen wie Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan.

Das frische Kapital will Precision Labs in die Markterschließung in Deutschland und Österreich, die Forschung und Entwicklung weiterer Produkte sowie den Ausbau seiner Marke Precision investieren. „Es ist ein starkes Signal, dass wir unsere Runde in diesem Marktumfeld überzeichnet abschließen konnten“, sagt Dr. Fabio Labriola, Mitgründer von Precision Labs. „Es zeigt, dass Investor*innen und Konsument*innen bereit sind, Milch neu zu denken – indem sie traditionelle Kategorien hinterfragen und innovative Lösungen annehmen.“

Precision Labs steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert, ganz ohne Konservierungsstoffe. Das erste Produkt, eine Milchalternative, vereint Geschmack, eine cremige Textur und Schäumfähigkeit mit einem überlegenen Nährstoffprofil. Parallel arbeitet das Team an der Entwicklung von vollständig kuhfreien Milchprodukten auf Basis eines naturidentischen Milchproteins das durch Präzisionsfermentation hergestellt wird – einer Technologie, die in den USA, Israel und Singapur bereits zugelassen ist. Die EU-Zulassung wird für 2027 erwartet. „Precision hat das Potenzial, eine neue Kategorie im Milchmarkt zu etablieren“, sagt Marc-Aurel Boersch, Investor und ehemaliger Nestlé Deutschland CEO. „Das Team verbindet unternehmerische Erfahrung mit einer klaren Vision für gesündere und nachhaltigere Ernährung.“

Das Gründer-Trios konnte gleich mehrere Spitzensportler*innen überzeugen, in Precision Labs zu investieren. Zu ihnen zählen die Top-Fußballer İlkay Gündoğan (ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), Serge Gnabry (Mitglied der deutschen Nationalmannschaft) und Joshua Kimmich (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, der Grand Slam Sieger und Impact-Unternehmer Dominic Thiem sowie die Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp. „Wenn ich an meine Sprünge denke, will ich so sauber und kraftvoll wie möglich sein. Und das gilt auch für das, was ich esse und trinke. Precision zeigt, dass man Milch neu denken kann – mit wertvollen Proteinen, einem verbesserten Nährstoffprofil und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Für mich ist das die Ernährung, die zu meinen Werten passt", so Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über ihre Motivation zu investieren.

Der bundesweite Roll-out der ersten Produkte ist für 2026 geplant, die Expansion nach Österreich soll im selben Jahr folgen.

Allgäuer Gründerbühne 2025 – die Preisträger*innen

Beim großen Abschluss-Event der Allgäuer Gründerbühne 2025 in der kultBOX in Kempten präsentierten Gründungsteams ihre Geschäftsideen vor einer Jury, Unternehmen, Investor*innen und einem großen Publikum. Das sind die siegreichen Teams und ihre Geschäftsideen.

Wieder einmal war das große Live-Event, die Allgäuer Gründerbühne in der kultBox Kempten, ausverkauft. 500 Besuchende fieberten mit den Start-ups und stimmten schließlich zusammen mit der Jury über die beste Gründungsidee ab. Publikum wie Jury fiel die Entscheidung nicht leicht: Aus 26 Bewerbungen stachen folgende Staret-up hervor:

Platz 1 – 10.000 €:

Nepsos – verringert den Bremsfeinstaub von PKWs um 80 Prozent

Gründer Marco Eichberger stellte seine neu entwickelte, patentierte Bremsscheibe vor, die den Bremsfeinstaub um mehr als 80 Prozent reduziert; zudem sind sie um 60 Prozent leichter als herkömmliche, was insbesondere für E-Autos relevant ist. Damit löst er das akute Problem der Automobilindustrie, den Bremsstaub gemäß der neuen EU-Verordnung ab 2027 zu reduzieren. Wenn Millionen Autos mit Bremsscheiben der Nepsos GmbH aus Buchenberg ab 2027 unterwegs sind, dürfen Millionen Menschen aufatmen – sind doch gerade die Innenstädte von Bremsfeinstaub belastet.

Platz 2 – 5.000 € und Gewinner des Nachhaltigkeitspreis – 3.000 €

Paltech – Roboter entfernen Unkraut

Felix Schiegg und sein Team erleichtern Bio-Bauern die Unkrautbekämpfung im Grünland: Selbstfahrende Roboter erkennen mittels KI beispielsweise den tiefwurzelnden Sauerampfer, ziehen diesen heraus und säen zugleich nach. Die Roboter sind ganzjährig einsatzbereit und so wird Bio-Landwirtschaft produktiver, wirtschaftlicher und schützt sowohl den Ertrag als auch die Tiergesundheit. Diese Innovation reduziert den Arbeitsaufwand von Landwirtinnen und Landwirten um rund 90 Prozent und die Kosten im Vergleich zur Handarbeit um 60 Prozent. Die Roboter werden über Lohnunternehmer bereitgestellt.

Platz 3 – 3.000 €

YOUL – unkompliziert Strom speichern

Das Team um Norbert Baumann und Katrin Aust bietet modernste Plug-and-Play-Speichertechnologie an: Der Stromspeicher schaut schick aus und kann ganz einfach eingesteckt werden. Ein Elektriker ist nicht notwendig.

Platz 4 – 500 €

Choosely – die App zur Berufsorientierung

Mit ihrer Community-App wollen die Gründer aus Kempten Schülerinnen und Schüler mit regionalen Ausbildungsbetrieben vernetzen.

Platz 5 – 500 €

ONOX – E-Traktoren mit Wechselmodulen

Die Energie nutzen, wo sie entsteht: Der auf dem Hof produzierte Strom wird in kleineren Batterien gespeichert, die flexibel an den Traktor angebracht, diesen mit Energie versorgen.

„Ein großes Dankeschön an alle Teams, die ihre Visionen mutig auf der großen Bühne präsentiert haben. Ihr seid alle Gewinner – für euren Mut, eure Leidenschaft und die Inspiration, die ihr uns mitgegeben habt. Euer Engagement ist das Herzstück dieses Events.“ Mit diesen Worten bedankte sich Sebastian Kehr, Leiter Allgäu Digital, bei den fünf Gründerteams und dankte zugleich den Sponsoren: IHK Schaben, ISENHOFF, Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten, AÜW - Allgäuer Überlandwerk GmbH, Meckatzer Löwenbräu, Sozialbau Kempten Wohnungs- und Städtebau GmbH und Geiger Facility Management. Denn ohne sie gäbe es keine Gründerbühne.

Gründen in Deutschland: Fast 60 % empfinden es als schwierig

In einer repräsentativen Umfrage unter Unternehmer*innen zum Gründungsprozess in Deutschland empfinden diesen mehr als 58 % als schwierig – besonders aufgrund von Regulierungen und bürokratischem Aufwand.

Die Gründungsbereitschaft in Deutschland steigt: Rund zehn Prozent der 18- bis 64-Jährigen haben in den letzten dreieinhalb Jahren ein Unternehmen gegründet oder es zumindest versucht. Gleichzeitig stoßen Unternehmer*innen hierzulande auf so manche Hürden: Mehr als 58 Prozent empfinden den Gründungsprozess als schwierig und sehen Regulierungen sowie den Aufwand bei Behörden als ihr größtes Hindernis.

Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage der Neobank bunq. Für die Erhebung wurden im Oktober 2025 insgesamt fast 1.000 Unternehmer*innen in Deutschland von Pollfish zu ihren Gründungserfahrungen befragt.

Freiheit motiviert – Bürokratie bremst

Unternehmer*in zu sein, bedeutet für viele vor allem eins: Freiheit. Für fast die Hälfte der Gründer*innen in Deutschland war die Freiheit, der eigene Chef bzw. die eigene Chefin zu sein, der größte Antrieb für die Selbständigkeit. Rund 30 Prozent der Befragten wurden durch eine innovative Geschäftsidee oder den Wunsch motiviert, ein konkretes Problem zu lösen bzw. einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Branche zu leisten. Für etwa 15 Prozent ist die Selbständigkeit eine Notwendigkeit gewesen.

Gründungsprozess: zwischen Regulierungen, Steuern und Finanzierungsbedarf

Der Weg in die Selbständigkeit bringt so manche Herausforderung mit sich. Besonders beim Finanzierungsbedarf verschätzen sich viele Unternehmen: 40 Prozent der Deutschen unterschätzen, wie viel Kapital sie tatsächlich benötigen. Häufig werden zudem bürokratische Hürden (39 Prozent) und der Aufwand durch externe Dienstleister*innen wie Berater*innen und Fachleute (29 Prozent) verkannt. Mehr als jede(r) Vierte (24 Prozent) schätzt zudem die anfallenden Steuern zu niedrig ein.

Die größten Hürden sehen Unternehmer vor allem in Regulierungen und Verwaltung (26 Prozent), Finanzierungsfragen (24 Prozent) sowie in der Kund*innengewinnung (22 Prozent). Zudem hat fast ein Drittel der befragten Unternehmer*innen ihr Geschäft international ausgeweitet. Hier gehören Steuern, administrative Hürden und Sprachbarrieren zu den größten Stolpersteinen bei der Gründung.

Unternehmer*innen empfinden Selbständigkeit als insgesamt positiv

58 Prozent der Befragten empfinden den Gründungsprozess in Deutschland als schwierig. Dennoch bewerten die meisten die Gesamterfahrung als positiv (70 Prozent). Besonders spürbar sind die positiven Effekte bei den persönlichen Finanzen (53 Prozent), der mentalen Gesundheit (51 Prozent) und einer besseren Work-Life-Balance (41 Prozent). Auch das Umfeld der befragten Gründer*innen reagierte überwiegend positiv: Etwa 23 Personen gaben an, dass ihr engster Kreis ihre Idee von Anfang an großartig fand. Die Hälfte der Befragten äußerte, dass ihr Umfeld sie zwar unterstützte, jedoch auch Zweifel aufkamen.

„Unabhängig davon, in welchem Land man lebt: Unternehmertum ist nichts für schwache Nerven. Es bedarf nicht nur finanzieller Mittel, sondern vor allem Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen“, sagt Joe Wilson, Chief Evangelist bei bunq. „Unternehmer verdienen es, ihr Unternehmen so zu führen, wie es zu dem eigenen Lebensstil passt – und nicht umgekehrt. Wenn Gründer ihre Finanzen im Blick behalten, gewinnen sie ihr wertvollstes Gut zurück: Zeit – Zeit, um ihr Unternehmen voranzubringen und ihr Privatleben zu genießen.“

Nullwachstum trotz KI-Boom

„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.

0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.

Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.

Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.

Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend

Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.

Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.

Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.

Der doppelte Rückstand

Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.

Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.

Ambivalente Aussicht für Investoren

Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.

Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.

Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.

Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.

Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?

Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.

KI-Plattform Cellbyte sammelt 2,75 Mio. US-Dollar ein

Das 2024 von Felix Steinbrenner, Daniel Vidal Moreira und Samuel Moreira gegründete KI-Start-up unterstützt Pharmaunternehmen dabei, neue Medikamente weltweit effizienter und schneller auf den Markt zu bringen.

Die unübersichtliche Datenlandschaft und viele zeitintensive manuelle Prozesse in der Pharmaindustrie führen dazu, dass es nach der Zulassung über ein Jahr dauern kann, bis neu entwickelte, lebensrettende Medikamente zu den Patientinnen und Patienten gelangen, die sie benötigen. Market Access-, Pricing-, HTA- und HEOR-Teams haben die mühsame Aufgabe, Unterlagen für die behördliche Zulassung sowie Strategien für die Preisgestaltung und Erstattung von Medikamenten zu erstellen. Vor diesem Hintergrund geben Pharmaunternehmen oft ein Vermögen aus, um Zugang zu wichtigen Preis- und Marktdaten zu erhalten, oder beauftragen Dritte mit der Vervollständigung dieser Daten.

Cellbyte hat eine KI-Plattform für Teams entwickelt, die an der Markteinführung von Medikamenten beteiligt sind. Diese ermöglicht es ihnen, mühelos Millionen von Datenpunkten aus klinischen Studien, der Preisgestaltung, HTA (Health Technology Assessments) und regulatorischen Vorgaben sowie aus internen Unternehmensquellen in Echtzeit zu analysieren. Durch die Bereitstellung schneller, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Erkenntnisse hilft Cellbyte dabei, Dokumente zu erstellen, Abläufe für die Markteinführung effizienter zu gestalten und Go-to-Market-Strategien in deutlich kürzerer Zeit zu entwickeln.

Felix Steinbrenner, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, erklärt: „Der Erfolg des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments entscheidet sich in der Einführungsphase. Um die besten Entscheidungen für die Markteinführung zu treffen, sind Erkenntnisse aus Gigabytes an genauen, aktuellen Informationen erforderlich. Die Aufmerksamkeit, die Cellbyte seit seiner Einführung bei einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen erlangt hat, zeigt, dass die Branche bereit ist, die Workflows für die Markteinführung von Medikamenten neu zu denken und schnellere, kostengünstigere sowie qualitativ hochwertige Prozesse einzuführen.“

Daniel Moreira, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, ergänzt: „Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Life-Science-Beratung habe ich unzählige Innovationen erlebt, die die klinische Entwicklung verändert haben. Im Bereich Preisgestaltung und Marktzugang basieren Entscheidungen jedoch immer noch zu oft auf manuellen Tätigkeiten und anekdotischer Evidenz, obwohl Informationen im Überfluss vorhanden sind. Generative KI verändert dies nun, und wir sind stolz darauf, diesen Wandel voranzutreiben.“

Das Unternehmen verzeichnet ein rasantes Wachstum. Bereits wenige Wochen nach der Gründung erreichte es einen sechsstelligen Jahresumsatz (ARR) und expandierte in wichtige globale Märkte. Das Team hat bereits einige Verträge mit globalen Pharmaunternehmen wie Bayer abgeschlossen und gewinnt kontinuierlich neue Kund*innen hinzu.

Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln plant Cellbyte, die Anzahl seiner Mitarbeitenden zu verdreifachen und seine Plattform weiter auszubauen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Investition soll es ermöglichen, das beachtliche Umsatzwachstum fortzusetzen und das Ziel voranzutreiben, das bevorzugte System für die Einführung neuer Medikamente weltweit zu werden.