Aktuelle Events

GameChanger des Monats: Eileen Liebig - dein Unternehmen, deine Regeln

GameChanger April/25

Eileen Liebig ist Seriengründerin. „Gründen macht glücklich“ ist der Titel ihres Buchs und zugleich ihr Business-Motto. Doch Eileen weiß auch: Wachstum ist harte Arbeit. Hier ihre Lehren nach zwei Jahren Bootstrapping.

Ich darf mich kurz vorstellen: Ich habe die B2B-Wertschätzungsplattform clap gegründet, vier Kinder und keine Investor*innen. Und da sehe ich sie schon, die Stirn runzelnden Bedenkenträger*innen: Wie kann sie nur? Wie will sie das schaffen, gerade jetzt in diesem wirtschaftlichen Umfeld?

Es ist ja auch richtig: Die vergangenen zwei Jahre waren nicht immer leicht. Zwei Jahre, in denen ich mir monatlich 1200 Euro ausgezahlt habe. Selbst mein Azubi verdiente mehr. Und doch will ich keinen Tag davon missen, denn die Lernkurve war und ist extrem steil. Und es lohnt sich, darüber zu berichten, wie es ist, ohne fremde Geldgeber*innen ein Unternehmen wie clap hochzuziehen.

2023: Das Jahr der Produktentwicklung

Anfang 2023 ging clap an den Start. Clap versteht sich als „die Wertschätzungs-Lösung für Unternehmen“. Der Name ist dabei Programm – es geht wie beim Klatschen um die bewusst zur Schau gestellte Wertschätzung für eine bestimmte Person. Das kann eine Kund*in sein oder ein(e) langjährige(r) Mitarbeiter*in. Anlässe, Danke zu sagen und damit Wertschätzung zu zeigen, gibt es viele. Gerade gegenüber Kund*innen ist das wichtig. Dabei reichen die Formen der Wertschätzung heute weit über das hinaus, was früher auf Messen etwa bedruckte Kugelschreiber oder eigens gebrandete Kaffeetassen waren. Wir haben eine Plattform geschaffen, die den Prozess der Geschenkauswahl und -versendung automatisiert, personalisiert und effizienter gestaltet.

Wir möchten gerade größeren Unternehmen dabei helfen, den Geschenkprozess einerseits zu automatisieren und andererseits zugleich so persönlich wie möglich zu gestalten. Denn gute Geschenke sollten vor allem immer eines sein: möglichst individuell. Wertschätzung von der Stange wäre das genaue Gegenteil: unpersönlich, unaufrichtig, letztlich unwirksam. Gerade bei der Wertschätzung der eigenen Beschäftigten gibt es nach vielen Studien in Deutschland Luft nach oben. Das gilt im Besonderen für das Onboarding von Mitarbeiter*innen.

Stichwort Onboarding: Im ersten Jahr nach der Gründung kümmerten sich mein Co-Founder Konrad und ich ausschließlich um die Produktentwicklung. Das war sehr zäh und anstrengend: Ich agierte nicht in meinem Energiebereich, war schon in der Mitte des Jahres total ausgebrannt und hatte starke Erschöpfungserscheinungen.

Wenn mich jemand fragt „Was soll ich beruflich machen?“, dann frage ich nie zurück „Was macht dir Spaß?“, sondern „Was fällt dir leicht?“

Produktentwicklung ist definitiv nicht meine Stärke. Ich arbeite lieber strategisch. Hätten wir zu Beginn mehr Kapital gehabt, hätten wir noch mehr in Dienstleistungen investiert, statt alles selbst zu machen. Immerhin: Wir haben dabei viel gelernt – über das Business und über uns selbst, unsere Stärken und Schwächen. Das schadet ja nie.

2024: Das Jahr der Automatisierung

Zufrieden mit dem Produkt (aber noch lange nicht am Ziel) starteten wir ins zweite Jahr mit dem großen Thema Automatisierung. Unser Ziel hieß: Wir wollen mit clap Wertschätzung so persönlich wie möglich machen – und das möglichst automatisiert im Hintergrund. Also wurde fleißig programmiert. Wir wollten die Prozesse noch smarter machen, die Kund*innen selbst die Boxen zusammenstellen und versenden lassen, weil die Plattform genau dafür gemacht ist. Die Versandprozesse wurden so optimiert, dass eine Label-Erstellung nach Südafrika nur noch einen Klick benötigte statt zuvor 20 Minuten manueller Arbeit. Auch das Retourenmanagement gestalteten wir so smart, dass die Kommunikation inklusive Retourenerfassung nur wenige Sekunden benötigte.

Viele Details, viel Arbeit, die dann aber auch eines klar zeigten: Bei vielen Dingen gingen die Ansichten über die Zusammenarbeit zwischen Konrad und mir immer weiter auseinander. Während ich mich sehr auf das Thema Marketing und Vertrieb im Jahr 2025 freute, fühlte es sich für Konrad so an, als würde sich eine Tür schließen. Er wollte gern neue Projekte angehen, als Freelancer gebucht werden, einfach wieder eintauchen ins Programmieren. Ihm fehlte der Spaß, mir fehlte seine mitreißende Energie.

Im Herbst fiel die Entscheidung, dass wir ab 2025 beruflich getrennte Wege gehen. Seit 2025 bin ich alleinige Geschäftsführerin. Wir trennen uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Privat und geschäftlich bleiben wir füreinander da. Keine bösen Worte, keine negativen Gedanken. Darauf sind wir beide sehr stolz und ich ihm sehr, sehr dankbar.

2025: Das Jahr des Wachstums

Bereits im Oktober 2024 hatten wir eine SEO- und SEA-Agentur beauftragt, damit wir ab Januar 2025 besser sichtbar sind. Schon jetzt kommen erste große Kampagnenanfragen von Konzernen. Gleichzeitig muss unsere Website noch intuitiver werden.

Pustekuchen – es ist die Königsdisziplin. Daran scheitern viele Firmen. Fragen, die ich mir immer und immer wieder stelle, sind etwa die folgenden:

- Ist der Kunden*innen-Support stark genug?

- Funktioniert das Projektmanagement?

- Wie robust sind unsere internen Prozesse?

- Ist genügend Liquidität vorhanden, um in Vorleistung zu gehen?

- Sind Zahlungsmodalitäten klar geregelt?

Obwohl clap mein viertes Unternehmen ist (ich habe ja auch vier Kinder), ist jedes Start-up wie ein Kind – komplett anders, auch wenn die Eltern die gleichen sind.

Ich bin jetzt alleinige Geschäftsführerin und fühle mich gut dabei. Für mich ist das Führen als Solo-Person ein sehr schöner Zustand. Dennoch schließe ich weder Finanzierungsrunden noch eine erneute Partnerschaft aus. Mein Plan ist es, dass ich die Firma operativ in verantwortungsvolle Hände gebe, sobald die Zeit dafür reif ist. Ich möchte gern strategisch an clap teilhaben. Aktuell optimieren wir die UX der Homepage, danach erfolgt eine Optimierung der UX der Plattform, auf der man sich die Boxen zusammenstellt.

Eileens Tipps – von Gründerin zu Gründer*in

- Vereinbarkeit von Gründung und Familie: Struktur und Prioritäten sind essenziell. Meine Familie steht an erster Stelle, mein Business baue ich darum herum. Mein Mann und ich sind ein starkes Team – wir unterstützen uns gegenseitig und achten auf uns als Paar und Eltern. Das gibt unseren Kindern Stabilität. Dein Unternehmen wächst mit dir – lebe im Hier und Jetzt.

- Angst vor dem Scheitern: Jede Gründung ist ein Experiment. Fehler sind Lernstationen. Frage dich: „Was, wenn es funktioniert?“ Als mein Co-Founder ging, war ich traurig; doch jede Tür, die sich schließt, öffnet eine neue. Neuanfang ist oft ein zweiter Frühling.

- Gründen im Team vs. als Solist*in: Ein(e) Co-Founder*in kann helfen – oder einschränken. Setzt früh klare Erwartungen. Fühlt sich eine Partnerschaft nicht richtig an, kauf dir lieber die Skills ein und bleib Solopreneur*in. Du arbeitest täglich eng zusammen – das ist wie eine Ehe.

- Finanzierung: Bootstrapping gibt Freiheit, aber Kapital sichert Wachstum. Willst du schnell skalieren, prüfe Finanzierungsmöglichkeiten wie Vorverkäufe oder strategische Partner.

- Resilienz: Dein Business braucht dich langfristig. Finde Routinen, die dich mental und körperlich stärken. Bei mir: Krafttraining, Tanzen, Yoga, Lachen und Zeit mit der Familie. Was gibt dir Energie?

Learnings aus vier Gründungen

Starte lieber unperfekt als gar nicht; dein Business muss zu deinem Leben passen, nicht umgekehrt; Veränderungen gehören dazu – sei flexibel und wachse mit; lass dich nicht von äußeren Erwartungen steuern. Dein Unternehmen, deine Regeln!

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Gamba Zamba – Garnelen Made in Germany

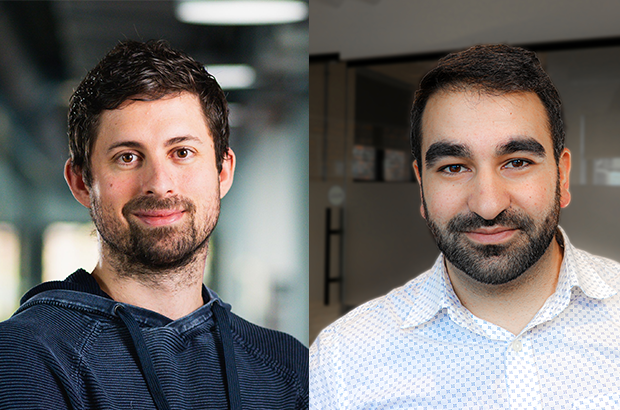

Das FoodTech-Start-up aquapurna der Gründer David Gebhard und Florian Gösling zeigt, dass Garnelen verantwortungsvoll und regional angeboten werden können – aus deutscher Aufzucht.

Die Geschichte von Gamba Zamba beginnt auf einer Reise: Als Florian Gösling in Asien Einblicke in die industrielle Garnelenproduktion erhält, ist er schockiert. Zurück in Deutschland tauschte er sich mit David Gebhard, seinem langjährigen Freund aus dem Bergsport und heutigen Co-Gründer von Gamba Zamba aus, und stellte die Frage: „Warum sollten Garnelen nicht auch hier bei uns wachsen können – frisch, nachhaltig und ohne Tierleid?“

Bei ihren Recherchen stellten die beiden fest: Europäische Alternativen gibt es, aber sie sind mehrfach teurer als Importware. Eine weitere Erkenntnis: Zwar ist die Technologie für landbasierte Kreislaufaquakultur grundsätzlich vorhanden, befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium und verursacht zu hohe Kosten.

Florian und David waren sich sicher, dass das besser geht, schritten zur Tat und gründeten mitten in der Corona-Pandemie auf dem Gelände einer ehemaligen Kali-Mine bei Hannover ihr eigenes Garnelenforschungszentrum.

Hightech trifft Naturverständnis

Dort, in der eigens entwickelten Kreislaufanlage, wachsen seitdem Garnelen unter stabilen, artgerechten Bedingungen auf. Das System spart über 99 Prozent Wasser, arbeitet vollständig ohne Antibiotika und Chemie und ermöglicht eine Aufzucht, die Natur und Technologie intelligent verbindet.

Das sogenannte SmartReef-System schafft künstliche Riffstrukturen, auf denen sich die Tiere häuten und zurückziehen können. Sensoren überwachen permanent die Wasserqualität. „Unsere Tiere sollen sich wohlfühlen. Nur dann können sie gesund wachsen“, so Florian.

Während den Garnelen-Weibchen in Asien und Südamerika ein Auge entfernt wird, damit sie ihre Eier ablegen – was meist zu ihrem Tod führt –, setzt Gamba Zamba auf natürliche Vermehrung und eine Diät aus Tintenfisch und Miesmuscheln. „Für uns ist das ein absolutes No-Go. Wir sehen Garnelen als Lebewesen, nicht als reine Commodity“, betont David.

Auch sonst unterscheidet sich die Aufzucht grundlegend von herkömmlichen Methoden: Das Start-up verzichtet konsequent auf Antibiotika, Sulfite (E223), die allergische Reaktionen auslösen können, Phosphate, die Wasser binden und Konsument*innen täuschen, übermäßige Glasur – also das typische „Pfannenwasser“, und chemische Entkeimungsmittel wie Chlor oder Peroxide. Das Ergebnis: reine, unverfälschte Garnelen mit natürlichem Geschmack und fester Textur.

„Viele Menschen möchten bewusster essen, ohne auf Genuss zu verzichten. Genau das bieten wir: frische Garnelen aus deutscher Aufzucht – mit vollem Geschmack und gutem Gewissen“, erklärt Florian.

Bisher hatten Garnelen-Fans hierzulande kaum eine Wahl: Entweder billige Importware mit zweifelhaftem Ursprung und hohem CO₂-Fußabdruck oder europäische Nischenprodukte für teils über 120 Euro pro Kilo. „Wir schaffen endlich eine leistbare, nachhaltige Alternative“, sagt Florian.

Twogee Biotech sichert 2,2 Mio. Euro Seed-Finanzierung zur industriellen Umsetzung zirkulärer Biomasse-Wertschöpfung

Das 2024 von Helge Jochens und Frank Wallrapp gegründete Twogee entwickelt kundenspezifische Enzymlösungen sowie deren Produktionsstämme vom Labor bis in die industrielle Produktion.

Twogee Biotech ermöglicht Industriepartnern die wirtschaftliche Umwandlung bislang niedrigwertig genutzter Biomasse-Rest- und Nebenströme in nachhaltige Rohstoffe der zweiten Generation (2G, reststoffbasiert im Gegensatz zu 1G, lebensmittelbasiert), insbesondere Zucker für Bio- und SynBio-Anwendungen. Grundlage ist eine prädiktive Entwicklungsplattform, die Enzym-Screening, Stammengineering und Fermentation von Anfang an industrienah integriert und damit Entwicklungszeiten verkürzt sowie Skalierungsrisiken reduziert.

Das 2024 von Frank Wallrapp und Helge Jochens – mit jeweils über zehn Jahren gemeinsamer Industrieerfahrung in der Biotechnologie – gegründete und durch den BioM MAxL Incubator unterstützte Unternehmen beschleunigt mit dem eingeworbenen Kapital die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Technologie. Erste MVPs und bezahlte Pilotprojekte mit Industriepartnern sind bereits umgesetzt; ein Lizenzmodell auch für die lokale Enzymproduktion beim Kunden senkt Kosten und CO₂-Emissionen und ermöglicht den Aufbau dezentraler, zirkulärer Wertschöpfungsketten.

„Viele industrielle Reststoffe enthalten erhebliche ungenutzte Wertschöpfung“, sagt Frank Wallrapp, CEO von Twogee Biotech. „Wir helfen unseren Partnern, diese Potenziale mit minimalem Integrationsaufwand und klarer wirtschaftlicher Perspektive zu erschließen.“

Mit der abgeschlossenen Seed-Finanzierung – zu den Investoren zählen der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Bayern Kapital, sowie strategische Partner wie AgriFoodTech Venture Alliance und Heinz Entsorgung – positioniert sich Twogee Biotech als technologischer Entwicklungspartner für Industrieunternehmen, die ihre bestehenden Anlagen und Stoffströme in zirkuläre, CO₂-arme Wertschöpfungssysteme überführen wollen.

Helge Jochens, CTO und Mitgründer: „Ein wesentlicher Teil der Finanzierung fließt in den Ausbau unserer neuen Labore im IZB mit prädiktiven Bioreaktorsystemen sowie in die Verstärkung unseres Teams um erfahrene Prozess- und Scale-up-Experten. So stellen wir sicher, dass unsere Entwicklungen reproduzierbar und wirtschaftlich in den Produktionsmaßstab unserer Kunden übertragbar sind.“

b2venture legt 150 Millionen Euro Fonds auf

b2venture, ein europäischer Early-Stage-Investor, hat Fonds V erfolgreich am Hard Cap von 150 Mio. Euro geschlossen, um gezielt in Frühphasen-Start-ups zu investieren.

b2venture wurde im Jahr 2000 gegründet und verfolgt seitdem einen klaren Ansatz: konsequent gründerorientierte und mit langfristiger Perspektive investieren. Fonds V setzt diese Linie fort und knüpft an das intergenerationale Modell an, bei dem erfolgreiche Gründer*innen selbst zu Investor*innen werden und ihre Erfahrung, Netzwerke und ihr Kapital an junge Gründungsteams weitergeben. Dieses Prinzip trägt inzwischen fünf b2venture-Fondsgenerationen und unterstreicht damit die Stärke und Skalierbarkeit des community-basierten Modells.

Starke Limited Partners und mehr als 350 AngelInvestor*innen

Jetzt legt b2venture den größten Fonds seiner 25-jährigen Geschichte auf und investiert mit Fonds V in skalierbare, resiliente Technologien sowie digitale Geschäftsmodelle in der Frühphase. b2ventures Fonds V baut auf eine starke, breit aufgestellte Investorenbasis: langjährige und neue Limited Partners wie Family Offices, institutionelle Investor*innen und high-net-worth Individuals. Viele von ihnen begleiten b2venture bereits über mehrere Fondsgenerationen hinweg. Zu den neuen Limited Partners zählen unter anderem Flexstone, der Schweizer Pensionsfonds Stiftung Abendrot, Portfolio-Unternehmer wie Thomas Hagemann (SevenSenders) sowie langjährige b2venture Super Angels wie Joachim Schoss.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Investor*innenbasis ist eine starke Community aus über 350 erfahrenen Angel-Investoren, die den Fonds aktiv unterstützt. Die Angel-Investor*innen investieren gemeinsam mit b2venture und bringen ihre Erfahrung aus dem Aufbau und der Skalierung erfolgreicher Unternehmen ein.

25 Jahre Early-Stage-Erfahrung mit Community-Fokus

Seit mehr als 20 Jahren begleitet b2venture den Aufbau europäischer Tech-Unternehmen, darunter DeepL, 1KOMMA5°, Raisin, SumUp, Nelly und Urban Sports Club. Die Bilanz: mindestens ein Unicorn pro Fonds, 11 IPOs und die langfristige Begleitung hunderter Founder-Teams. Im Jahr 2025 verzeichnete b2venture einen IPO (Navan) und sieben weitere Exits, darunter Araris Biotech, Beekeeper sowie zuletzt Neptune (Übernahme durch OpenAI).

Erste Investments Fonds V

Mit Fonds V plant b2venture Investitionen in rund 35 Early-Stage-Startups in ganz Europa, mit Fokus auf skalierbare und langfristig tragfähige Technologien. Zu den ersten Investments von Fonds V gehören Unternehmen wie:

- Nautica Technologies, das autonome Schwarmroboter im Abonnementmodell zur Reinigung von Schiffsrümpfen anbietet,

- Hive Robotics, eine KI-gestützte Plattform für autonome Systeme, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Luft-, Land- und See-Einheiten ermöglicht,

- Augmented Industries, eine KI-gestützte Plattform, die Industriefachkräften hilft, komplexes Wissen dokumentieren und Probleme effizienter lösen sowie

- Assemblean, eine Production-as-a-Service-Plattform für die effiziente Fertigung komplexer Produkte.

Diese Investments unterstreichen den Fokus auf DeepTech sowie Industrie-, Automatisierungs- und Infrastrukturunternehmen – mit Fokus auf KI und Robotik.

„Venture Capital ist vor allem ein People Business“, sagt Jan-Hendrik Bürk, Partner bei b2venture. „Unsere Angel-Community spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie unterstützt uns bei der Auswahl und Unterstützung von Teams, die langfristig erfolgreiche Tech-Companies aufbauen. Mit Fonds V stärken wir dieses Modell weiter, mit echter fachlicher Expertise und nicht nur mit Kapital.“

Kölner Energy-Start-up SpotmyEnergy gewinnt Junction als neuen Finanzgeber

Das 2023 von Jochen Schwill gegründete SpotmyEnergy mit Sitz in Köln entwickelt und vertreibt Smart-Energy-Lösungen für die Integration von Kleinanlagen in den Energiemarkt.

Im Dezember 2024 hatte sich SpotmyEnergy in einer Seed-Finanzierungsrunde 10,5 Mio. Euro gesichert. Im März 2025 meldete das Start-up, dass ihm von Horizon Energy Deutschland 50 Mio. Euro für die Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts in Deutschland bereitgestellt wurden. Jetzt soll das Kölner Start-up mit einem neuem Finanzgeber zusätzlichen Schub für den Smart-Meter-Rollout erhalten.

Der belgische Investmentfonds Junction Growth Investors („Junction“) fokussiert sich auf Unternehmen in der Energiebranche, um gemeinsam mit Unternehmer*innen und Gründer*innen die Herausforderungen und Komplexität der Energiewende zu bewältigen. Im Rahmen dieser Ausrichtung stellt Junction dem Energie-Start-up Kapital zur Verfügung, das gezielt in das operative Wachstum fließen soll.

Mit dem frischen Kapital – die Unternehmen haben sich darauf verständigt, keine Details zur Finanzierung zu kommunizieren – will SpotmyEnergy den Ausbau intelligenter Messsysteme vorantreiben. Ziel ist es, durch intelligente Vernetzung Privathaushalte in den Strommarkt zu integrieren und so mehr Flexibilität im Energiesystem zu schaffen.

Jochen Schwill, Gründer und Geschäftsführer von SpotmyEnergy: „Mit Horizon Energy Deutschland und Junction kommen wir auf einen gemeinsamen Kapitalimpuls von 60 Millionen Euro in zwölf Monaten. Wir sind damit exzellent aufgestellt, den Smart-Meter-Rollout aktiv voranzutreiben. Unsere über 300 Partnerbetriebe sind die zentrale Anlaufstelle für alle, die proaktiv auf einen Smart Meter umsteigen möchten.“

„Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Serienunternehmer Jochen Schwill die nächste Welle an Flexibilität bei privaten Haushalten zu erschließen – so wie wir in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich Flexibilität bei Industriekunden und großen Batteriespeichern realisiert haben“, sagt Pieter-Jan Mermans, Managing Partner bei Junction.

Emil Bruusgaard, Managing Director, Horizon Energy Deutschland, ergänzt: „Die Kombination aus einem innovativen Unternehmen mit hohem Gestaltungsanspruch, einem erfahrenen Venture-Capital-Partner wie Junction und einem langfristig orientierten Infrastrukturinvestor schafft die Voraussetzungen, um das Potenzial der deutschen Energiewende gemeinsam mit etablierten Akteuren des regulierten Energiesystems verlässlich, systemkonform und nachhaltig zu realisieren.“

Exit im KI-Sektor: Datenbank-Riese ClickHouse übernimmt LLM-Start-up Langfuse

Der Markt für generative KI-Tools konsolidiert sich weiter: Das US-amerikanische Datenbank-Unicorn ClickHouse, Inc. hat die Übernahme der Langfuse GmbH bekannt gegeben.

Das 2023 gegründete Berliner Start-up Langfuse, das sich auf das Monitoring und Engineering von Large Language Models (LLMs) spezialisiert hat, gilt als einer der am schnellsten wachsenden Akteure im Open-Source-Bereich.

Die Geschichte von Langfuse liest sich wie eine Blaupause für modernen Start-up-Erfolg. Gegründet von Clemens Rawert, Marc Klingen und Maximilian Deichmann, positionierte sich das Unternehmen als starkes Werkzeug für Entwickler, die KI-Anwendungen bauen, testen und überwachen wollen.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das Team beeindruckende Kennzahlen vorweisen: Über 2.000 zahlende Kund*innen und mehr als 20.000 Sterne auf der Entwicklerplattform GitHub zeugen von der hohen Akzeptanz in der Community. Die technische Verbreitung unterstreichen monatlich über 26 Millionen SDK-Installationen und mehr als 6 Millionen Docker-Pulls. Besonders bemerkenswert ist die Durchdringung im Enterprise-Segment: Laut Unternehmensangaben setzen bereits 19 der „Fortune 50“- und 63 der „Fortune 500“-Unternehmen auf die Technologie der Gründer.

Vor der Übernahme hatte Langfuse Kapital von renommierten Investoren wie Y Combinator, Lightspeed Venture Partners und General Catalyst eingesammelt.

Strategische Allianz für den KI-Stack der Zukunft

Die Übernahme folgt einer klaren technologischen Logik. Während Langfuse den entwicklerzentrierten Ansatz für das Qualitätsmanagement von KI liefert – etwa das Debugging von Agenten-Workflows oder die kontinuierliche Bewertung von KI-Outputs –, steuert ClickHouse die notwendige Infrastruktur für massive Datenmengen bei.

ClickHouse ist bekannt für sein spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das auf extreme Geschwindigkeit bei Echtzeitanalysen ausgelegt ist. Da moderne KI-Agenten zunehmend komplexe und volumenstarke Abfragen generieren, benötigt die Industrie Engines mit hohem Durchsatz und geringer Latenz.

Durch die Integration entsteht ein umfassender Open-Source-Stack. Das Ziel: Unternehmen sollen KI-Anwendungen nicht nur entwickeln, sondern auch im großen Maßstab („at scale“) überwachen und optimieren können. Die Kombination aus Langfuses Monitoring-Tools und der analytischen Power von ClickHouse soll genau diesen Flaschenhals in der Produktion lösen.

Der Käufer: Ein 15-Milliarden-Dollar-Schwergewicht

Hinter dem Käufer ClickHouse, Inc. (gegründet 2021) steht erhebliches finanzielles Gewicht. Das Unternehmen wird von Top-Tier-Investoren wie Index Ventures, Benchmark und Coatue unterstützt. Zuletzt schloss ClickHouse eine Series-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung der Dragoneer Investment Group ab, die das Unternehmen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete.

Mit dem Zukauf von Langfuse sichert sich der Datenbank-Spezialist nun eine kritische Komponente im rasant wachsenden Markt für KI-Infrastruktur.

E-Commerce Berlin Expo 2026 – das sind die Highlights

Das Programm für die 10. Jubiläumsausgabe der E-Commerce Berlin Expo, einer Fachmesse und Konferenz für die B2B-E-Commerce-Branche am 17. und 18. Februar in Berlin, steht. Mehr Infos dazu hier.

Die E-Commerce Berlin Expo, eine der führenden Veranstaltungen der E-Commerce-Branche in Europa, bereitet sich anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums auf ihre bislang größte Ausgabe vor. Der prestigeträchtige neue Veranstaltungsort, die Messe Berlin, ebnet den Weg für eine noch größere Besucherzahl mit mehr als 14.000 erwarteten Teilnehmenden.

Die Teilnehmenden können sich außerdem auf 300 Dienstleister freuen, die ihre einzigartigen Branchenlösungen präsentieren, sowie auf ein umfangreiches Konferenzprogramm auf Deutsch und Englisch mit führenden E-Commerce-Expert:innen aus der DACH-Region und darüber hinaus. Das diesjährige Programm behandelt vielfältige Themen, darunter auch E-Commerce im Zeitalter der KI, bewährte Markenstrategien, Insights aus dem chinesischen Onlinehandel und die Zukunft der Branche.

Globale Marken an Bord

Mehr als 150 Branchenexpert:innen präsentieren Vorträge und 50 Workshops auf vier Vortragsbühnen und in vier Masterclass-Bereichen. Die Teilnehmer können sich außerdem auf zahlreiche Live-Podcast-Formate freuen, darunter der hauseigene „Behind the Click Podcast“. Die Präsentationen und Case Studies stammen von Top-Vertreter:innen global bekannter Marken, von Einzelhändlern wie MediaMarkSaturn, flaconi, Breuninger, rebuy oder Fielmann sowie von aufstrebenden Newcomern und Promi-Lieblingen wie saint sass. Innovative Einblicke von Branchenriesen wie Google und TikTok runden das Vortragsprogramm ab.

Podiumsdiskussionen und neue Stimmen im Fokus

Neben Keynote Speeches und Masterclasses bietet die Veranstaltung auch Podiumsdiskussionen. Im Mittelpunkt stehen die aktuell brennendsten Themen – darunter, was wir vom asiatischen Ansatz im E-Commerce lernen können, Retail Media sowie der effektive Einsatz von KI im Handel. In diesem Jahr werden auch neue Stimmen aus der Branche in einem einzigartigen Format mit sechs Kurzvorträgen von jeweils 10 Minuten Länge in den Fokus gerückt.

Wie nehme ich an der E-Commerce Berlin Expo teil?

Vormerken

Die E-Commerce Berlin Expo findet am 17. und 18. Februar in der Messe Berlin statt. Die Expo beginnt am ersten Tag um 9:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr (am zweiten Tag um 17:00 Uhr).

Project Liberty: DTCP startet 500-Mio.-Euro-Fonds für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien

DTCP, eine global agierende Investment-Management-Plattform mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Milliarden Euro, gab vor Kurzem den Start des neuen Venture-Capital-Fonds Project Liberty bekannt. Mit einem Zielvolumen von 500 Millionen Euro ist Project Liberty derzeit die größte privatwirtschaftliche Venture-Capital-Initiative Europas mit einem dedizierten Fokus auf Verteidigungs-, Sicherheits- und Resilienz-Technologien.

Der Fonds wird von DTCP unabhängig gemanagt und richtet sich an institutionelle Investoren, Family Offices und Industrie-Investoren. Ziel ist es, das Wachstum leistungsfähiger europäischer DefenceTech- und Dual-Use-Unternehmen zu unterstützen und damit einen Beitrag zur technologischen Handlungsfähigkeit und sicherheitspolitischen Resilienz Europas zu leisten.

Während der Investitionsschwerpunkt klar in Europa liegt, verfügt „Project Liberty“ über die Flexibilität, selektiv auch in Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien aus NATO-Mitgliedsstaaten und engen Verbündeten zu investieren, sofern diese für europäische Sicherheitsinteressen, Interoperabilität oder strategische Lieferketten von Bedeutung sind.

Vicente Vento, CEO von DTCP: „Der Fokus von Project Liberty ist eine sehr konsequente Weiterentwicklung unserer Rolle als spezialisierte Investmentplattform. Verteidigungs- und Resilienzthemen sind seit über einem Jahrzehnt zunehmend mit Technologie- und Infrastrukturinvestments konvergiert – genau dort, wo DTCP mit DTCP Growth und DTCP Infra über tiefgehende Expertise und zahlreiche Berührungspunkte mit der Verteidigungsindustrie verfügt. Ich kann mir kaum einen Bereich vorstellen, der strategisch besser zu unseren bestehenden Plattformen passt. Gleichzeitig sehen wir eine außergewöhnlich attraktive Investitionschance: Über Jahrzehnte hinweg wurde in Europa strukturell zu wenig in Verteidigung investiert, während geopolitische Risiken kontinuierlich zugenommen haben. Parallel dazu erleben wir eine tiefgreifende technologische Revolution entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Aufklärung und Sensorik über softwaredefinierte Waffensysteme, neue Materialien und autonome Plattformen bis hin zu Satelliten- und Kommunikationsinfrastruktur. Da alle großen westlichen Staaten inzwischen einen langfristigen und unumkehrbaren Modernisierungspfad eingeschlagen haben, sind wir überzeugt von den strukturellen Wachstumsperspektiven dieses Sektors – nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte hinweg.“

DTCP baut Defence-Tech-Investments mit neuem Fonds gezielt aus

DTCP investiert seit mehr als zehn Jahren erfolgreich in IT- und Sicherheitstechnologien. Das bestehende Portfolio umfasst einen klaren Schwerpunkt im Bereich Cybersecurity und künstlicher Intelligenz mit Unternehmen wie Arctic Wolf, Anomali, Axonius, Zenity und Ox Security. Ergänzt wird es durch Dual-Use-Unternehmen wie das deutsche DefenceTech-Unicorn Quantum Systems.

Diese Investments unterstreichen die ausgewiesene Expertise von DTCP im Aufbau und der Skalierung technologiegetriebener Unternehmen an der Schnittstelle von digitaler Transformation, Sicherheit und Infrastruktur.

Thomas Preuß, Managing Partner bei DTCP und Chief Investment Officer von Project Liberty: „Wir haben den Fonds Project Liberty genannt, weil es um mehr geht als nur um Kapital. Technologische Leistungsfähigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für Europas Souveränität, Sicherheit und demokratische Stabilität. Unser Ziel ist es, mit gezielten Investitionen zur Weiterentwicklung einer leistungsfähigen europäischen Sicherheitsarchitektur beizutragen. Gleichzeitig verfolgen wir einen klaren, renditeorientierten Investmentansatz. Mit Project Liberty bündeln wir unsere langjährige Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Technologie-Unternehmen, unser internationales Netzwerk sowie unsere enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und Stakeholdern des öffentlichen Sektors. Gerade in diesem Sektor sind Zugang, Governance und Skalierungsfähigkeit entscheidend – und genau hier sehen wir unsere Stärke als aktiver, langfristig orientierter Investor.“

Bis zu 30 Beteiligungen an DefenceTech-Unternehmen geplant

Mit „Project Liberty“ investiert DTCP ab sofort in europäische DefenceTech- und Dual-Use-Unternehmen in den Finanzierungsphasen Series A bis C. Geplant sind Beteiligungen an bis zu 30 Unternehmen, mit einem durchschnittlichen Investmentvolumen von rund 20 Millionen Euro. Der Investitionsfokus liegt auf Unternehmen, die bestehende Verteidigungs- und Sicherheitssysteme gezielt ergänzen oder durch neue technologische Ansätze weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Softwarelösungen, Cyber Defence, künstliche Intelligenz sowie autonome Systeme.

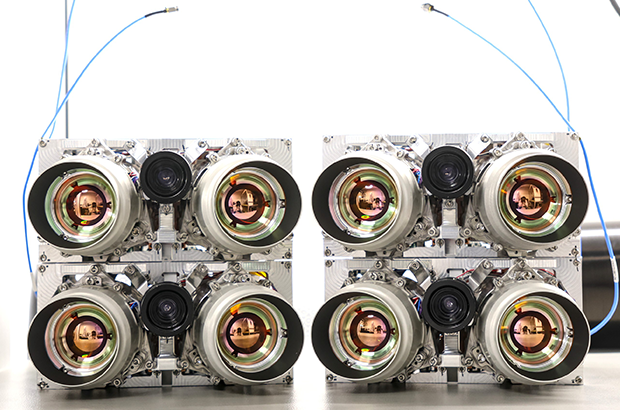

OroraTech und Kepler etablieren weltweit ersten Livestream für Wärmebilder der Erde aus dem All

Das 2018 gegründete OroraTech, weltweit führender Anbieter von Wärmebilddaten aus dem All, hat erfolgreich vier seiner `SAFIRE Gen4´-Sensoren an Bord der Satelliten des kanadischen Telekommunikationsunternehmens Kepler Communications gestartet. Der Start erfolgte am 11. Januar 2026 an Bord einer Falcon 9 Rakete im Rahmen der Twilight-Mission von SpaceX.

SAFIRE Gen4 ist die neuste Version der miniaturisierten hochauflösenden Infrarotkamera von OroraTech, die zuverlässige Erkennung und Überwachung von Waldbränden oder anderen thermischen Anomalien auf der Erde ermöglicht. Die gewonnenen Daten werden direkt im All an Bord des Satelliten KI-gestützt analysiert und über das schnelle optische Kommunikationsnetzwerk von Kepler an die Erde gesendet. Kund*innen erhalten so ein kontinuierliches thermisches Lagebild in Echtzeit. Dieser Schritt ebnet somit den Weg für den weltweit ersten Livestream von Wärmebildern der Erde aus dem All.

Pionier-Rolle für Münchner NewSpaceTech

„OroraTech nimmt eine Pionier-Rolle ein, um den weltweit ersten Livestream von Thermaldaten von der Erde zu etablieren. Das stets verbundene Satellitennetzwerk von Kepler ermöglicht es uns dabei, die Wärmesignatur der Erde in Echtzeit und im globalen Maßstab zu erfassen“, sagte Martin Langer, Chief Executive Officer und Chief Technology Officer von OroraTech. „Gemeinsam mit Industriepartnern setzen wir so einen neuen weltweiten Standard für Echtzeit-Intelligenz.“

Durch die Integration von SAFIRE Gen4 in das Satellitennetzwerk der nächsten Generation von Kepler ermöglicht das Münchner Intelligence-as-a-Service-Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, Griechenland, Australien, Brasilien und Kanada die nahezu Echtzeitübertragung von Waldbrandinformationen aus dem Weltraum zur Erde. Die im Orbit erfassten thermischen Daten werden über die Satellitenkonstellation weitergeleitet und innerhalb weniger Minuten heruntergeladen, eine neue Dimension von Geschwindigkeit, um die globale Reichweite der Waldbranderkennung deutlich zu verbessern. Jeder Satellit der 300-Kilogramm-Klasse ist mit einem fortschrittlichen Netzwerksystem ausgestattet, das die Übertragungszeit von Daten durch intelligente Weiterleitung von Informationen zwischen Satelliten und Bodenstationen minimiert. Die bewährte Waldbrandüberwachung von OroraTech wird dadurch weiter verbessert: Bestehende Informationslücken werden geschlossen und die Reaktionszeiten auf Waldbrände können deutlich verkürzt werden.

„Der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“

„OroraTech ist der globale Standard für Live-Umweltintelligenz“, sagte Mina Mitry, CEO und Mitgründer von Kepler. „Unsere Kapazitäten für Nutzlast-Hosting sowie unsere Infrastruktur für Edge-Computing und optische Kommunikation in Hochgeschwindigkeit ermöglichen es Kepler, neue wegweisende Partnerschaften einzugehen und so neue Potenziale unserer Branche zu erschließen. So lösen wir das Versprechen von Echtzeitdaten ein!“

Mobilizing the silent majority

Wie Start-ups online kommunizieren sollten, um stille Zielgruppen zu überzeugen.

Eine neue Studie der der ESMT Berlin zeigt, wie Entrepreneur*innen Unterstützung für ihre Ideen von Zielgruppen gewinnen können, die sich nie zu Wort melden. Die Untersuchung zeigt, dass die Art und Weise, wie sie in Online-Diskussionen mit wenigen lautstarken Teilnehmenden interagieren, maßgeblich prägt, wie das größere, stille Publikum ihre Ideen wahrnimmt und unterstützt.

Die Studie „Mobilizing the silent majority: Discourse broadening and audience support for entrepreneurial innovations” von Jamie Song, Assistant Professor of Strategy an der ESMT Berlin, ist im Strategic Management Journal erschienen, das Publikationen ausschließlich nach einem unabhängigen Peer-Review-Verfahren annimmt.

Discourse Broadening

Song untersucht, wie Entrepreneure ihre öffentlichen Antworten an lautstarke Kommentierende online weiter fassen können, um auch die stille Mehrheit zu überzeugen, und führt dafür das Konzept des „discourse broadening“ ein. Dieses beschreibt, in welchem Maß solche Antworten über knappe Erwiderungen hinausgehen und ein breiteres Spektrum an Themen und Perspektiven aufnehmen. Das Konzept erweitert bestehende Theorien der unternehmerischen Kommunikation, indem es einen indirekten Einflussweg aufzeigt: Entrepreneur*innen beeinflussen stille Beobachtende nicht durch direkte Überzeugung, sondern durch die Inklusivität, mit der sie öffentliche Gespräche führen.

In ihrer quantitativen Analyse von 9.746 Produktvorstellungen durch 8.489 Gründungsteams auf Product Hunt, einer Plattform zur Präsentation neuer Ventures, stellt Song fest, dass dieses Konzept die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen kann, Unterstützung durch die stille Mehrheit zu gewinnen. Die meisten Teilnehmenden in öffentlichen Foren bleiben stille Beobachtende, die selten kommentieren, aber dennoch Meinungen bilden und darüber entscheiden, ob eine Idee Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient. Diese stillen Zielgruppen sind ausschlaggebend, weil ihre kollektiven Reaktionen letztlich die Sichtbarkeit und Legitimität unternehmerischer Ideen im Netz bestimmen.

Die eigentliche Herausforderung: jene zu mobilisieren, die schweigen

„Viele Gründerinnen und Gründer gehen davon aus, dass ihr Erfolg davon abhängt, diejenigen zu überzeugen, mit denen sie direkt sprechen“, sagt Jamie Song. „Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, jene zu mobilisieren, die schweigen. Wie man mit einigen wenigen online kommuniziert, kann entscheidend beeinflussen, wie alle anderen eine Idee wahrnehmen.“Der Zusammenhang ist jedoch nicht linear. Die Unterstützung des Publikums steigt zwar, wenn Diskussionen breiter geführt werden, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Zu wenig Erweiterung begrenzt die Reichweite, zu viel kann den Fokus verwässern und potenzielle Unterstützende verunsichern. Was am besten funktioniert, hängt laut Song davon ab, wie repräsentativ die lautstarken Kommentierenden für das breitere Publikum sind.

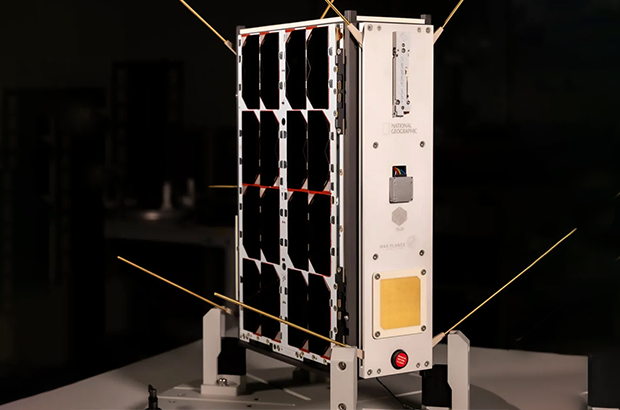

NewSpace-Start-up TALOS und EnduroSat bauen das „Internet der Tiere“

Das deutsche Raumfahrt-Start-up TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat bündeln ihre Kräfte zum Aufbau der Satellitenkonstellation ICARUS 2.0, auch bekannt als das „Internet der Tiere“.

TALOS, das 2022 gegründete, in München und Dresden ansässige NewSpace-Start-up ist ein führender Innovator in den Bereichen IoT und Tierortungstechnologien. Es steht an vorderster Front, wenn es darum geht, Weltraumtechnologie zu nutzen, um den Schutz von Wildtieren sowie die Umwelt- und Klimawandelforschung voranzutreiben. Seine leichten, solarbetriebenen IoT-Tracker und die CubeSat-Konstellation ermöglichen die präzise Verfolgung von Tieren und die Sammlung von Umweltdaten, so dass Forscher, Naturschützer und Wissenschaftler die natürliche Welt besser verstehen und schützen können.

Jetzt haben TALOS und der bulgarische Satellitenhersteller EnduroSat eine europäische Partnerschaft zum Aufbau der Satellitenkonstellation „ICARUS 2.0“ geschlossen. Die Mission – auch bekannt als „Internet der Tiere“ – ist ein Forschungsprojekt der Max-Planck-Gesellschaft. Ziel ist es, mithilfe modernster Satellitentechnologie Bewegungsmuster von Tieren sowie Umweltveränderungen weltweit zu erfassen und zu analysieren. TALOS ist bereits seit Längerem als zentraler Technologiepartner in das ICARUS-Projekt eingebunden; mit EnduroSat als neuem Industriepartner wird nun der Aufbau einer eigenen Konstellation umgesetzt, die vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR unterstützt wird.

Beginn des operativen Aufbaus der Konstellation „ICARUS 2.0“

Nach dem erfolgreichen Start eines technologischen Demonstrators im November 2025, beginnt nun der operative Aufbau der Konstellation. Der Start des ersten operationellen Satelliten, der den Namen RAVEN trägt, ist für Anfang 2026 geplant. Bis Ende 2026 / Anfang 2027 sollen vier weitere Satelliten die Konstellation ergänzen. Nach vollständigem Aufbau wird das System in der Lage sein, täglich bis zu fünf Updates über die Bewegungen beobachteter Tiere auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Raycho Raychev, Gründer und CEO von EnduroSat, erklärt: „Wir freuen uns, den Aufbau einer weltraumgestützten Infrastruktur zu ermöglichen, die entscheidende Daten über den Zustand der Tierwelt und der biologischen Vielfalt liefert. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Weltraumdaten dazu beitragen können, die dringendsten Herausforderungen unseres Planeten anzugehen.“

Gregor Langer, Mitgründer und CEO von TALOS, ergänzt: „Das ist europäische Innovation in Reinform: Ein bulgarischer Hersteller und ein deutsches Startup bündeln ihre Kräfte für ein globales Forschungsprojekt. Mit dem bevorstehenden Start unseres ersten Satelliten wird ICARUS 2.0 von der Vision zur Realität. Gemeinsam mit EnduroSat und der Max-Planck-Gesellschaft nutzen wir Weltraumtechnologie, um das Leben auf der Erde besser zu verstehen und zu schützen.“

Mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eigene Satellitenkonstellation zur Tierbeobachtung entwickelt

ICARUS 2.0 knüpft an das ursprüngliche ICARUS-Projekt an, ein internationales System zur Tierbeobachtung, das zunächst auf der Internationalen Raumstation ISS betrieben wurde. Nachdem das Projekt infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingestellt wurde, übernahm TALOS die Rolle von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, als zentraler Partner. Gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft wird nun eine eigene Satellitenkonstellation entwickelt. Durch die Umstellung auf ein dediziertes Satellitennetzwerk können Tierbewegungen, Verhaltensmuster und Umweltbedingungen künftig häufiger, kostengünstiger und zuverlässiger erfasst werden. Aufgrund seiner globalen, vernetzten Struktur wird das System häufig als „Internet der Tiere“ bezeichnet – in Anlehnung an das Internet, das weltweit von Menschen erzeugte Daten miteinander verknüpft und zugänglich macht.

Der erste Satellit der Konstellation ist ein sogenannter 6U CubeSat, ein kompakter Kleinsatellit in etwa der Größe eines Schuhkartons. Er ist mit einem softwaredefinierten Funkgerät ausgestattet, die Daten von kleinen, an Tieren befestigten Sendern empfängt und zur Erde überträgt. Diese Sender erfassen unter anderem Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Beschleunigung und liefern damit wertvolle Informationen für Naturschutz und ökologische Forschung. Der Satellit wird derzeit in Sofia produziert und soll im Februar starten.

Daten zu Tiermigration, Biodiversität und globalen Ökosystemen schneller nutzbar machen

TALOS leitet die Missionsplanung, den operativen Betrieb und die Entwicklung der Technologie zur Tierverfolgung, während EnduroSat die Satellitenplattform bereitstellt und den Zugang zu Bodenstationen über sein Partnernetzwerk ermöglicht. Die Max-Planck-Gesellschaft bringt als wissenschaftliche Leitung ihre Expertise im Bereich der Tierverfolgung ein. Zusätzliche Unterstützung für den RAVEN-Satelliten wurde von der National Geographic Society bereitgestellt. Im Rahmen ihres weltweiten Explorer-Netzwerks plant die Organisation, die ICARUS-Technologie einem internationalen Kreis von Forschenden und Naturschutzprojekten zugänglich zu machen. Ziel ist es, wissenschaftliche Arbeit zur Tiermigration, Biodiversität und zu globalen Ökosystemen zu beschleunigen und die gewonnenen Erkenntnisse auch über die Wissenschaft hinaus für Naturschutz, Bildung und gesellschaftliche Wirkung nutzbar zu machen.

Berliner PropTech-Start-up vivanta erhält 2,5 Mio. Euro Seed-Finanzierung, um die digitale Hausverwaltung der nächsten Generation aufzubauen

Vivanta entwickelt eine neue Generation der Hausverwaltung auf Basis einer eigenen Automatisierungsplattform.

Das Ende 2024 von Katharina John und Florentin Braunewell gegründete vivanta hat seine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,5 Mio. Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von einem Hamburger Family Office mit Schwerpunkt auf Mezzanine-Finanzierungen sowie eigenen Immobilienentwicklungen.

Vivanta entwickelt eine neue Generation der Hausverwaltung auf Basis einer eigenen Automatisierungsplattform. Das Unternehmen modernisiert eine Branche, die bis heute vielfach papierlastig, langsam und reaktiv arbeitet, und stellt Verwaltung effizienter, transparenter und serviceorientierter auf. „Unser Ziel ist es, Wohnen wieder einfach zu machen – für Eigentümer*innen, Beiräte und Mieter*innen“, sagt Katharina John, Mitgründerin von vivanta. „Mit der neuen Finanzierung können wir unsere Technologie weiter skalieren, operative Prozesse automatisieren und gleichzeitig den persönlichen Service spürbar verbessern.“

Bereits ein Jahr nach Gründung verwaltet vivanta nach eigenen Angaben über 1.500 Einheiten. Das Unternehmen ist vollständig organisch gewachsen und in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt sowie im Rhein-Ruhr-Gebiet aktiv. Es betreut sowohl Wohnungseigentümergemeinschaften als auch Mietobjekte. Die Kombination aus skalierbarer Technologieplattform und operativer Verwaltungskompetenz ermöglicht es dem Unternehmen, auch größere Bestände effizient zu integrieren und nachhaltig zu wachsen.

„In den letzten zwölf Monaten haben wir sehr genau analysiert, wo Hausverwaltung in der Praxis scheitert – und gehen konsequent an die Ursachen“, ergänzt Florentin Braunewell, Mitgründer von vivanta. „Viele Lösungen optimieren einzelne Schritte, lassen aber die Grundprobleme bestehen. Automatisierung ist für uns kein Selbstzweck, sondern schafft Zeit für Betreuung, Qualität und Verlässlichkeit.“

Das frische Kapital soll insbesondere in die Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform, den Ausbau des Teams sowie die geografische Expansion investiert werden. Darüber hinaus prüft vivanta punktuell strategische Zukäufe, insbesondere in Nachfolge- oder Übergabesituationen.

Münchner Start-up-Gründer trägt olympische Fackel

Christian Hoffart, Gründer der Ersatzteilplattform SPAREPARTSNOW, wurde nominiert, das olympische Feuer als deutscher Fackelläufer auf dem Weg nach Milano Cortina zu tragen, wo Anfang Februar die olympischen Winterspiele 2026 starten.

Gestern trug Christian Hoffart die olympische Fackel vorbei an zahlreichen Zuschauer*innen durch den italienischen Urlaubsort Rimini entlang der berühmten Strandpromenade.

Der Fackellauf gilt als symbolischer Auftakt des olympischen Wettbewerbs. Für die Teilnahme benennt das IOC solche Personen, die die vier zentralen olympischen Werte Passion, Energy, Talent & Respect in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld verkörpern.

Für Christian Hoffart sei die Teilnahme am traditionsreichen olympischen Fackellauf ein besonderer Moment und eine große persönliche Ehre gewesen. Seit dem go-live der Online-Plattform im Oktober 2022 hat sich das von ihm geführte Münchner Scale-up zu einer zentralen Anlaufstelle für die Beschaffung industrieller Komponenten entwickelt. Die Plattform bündelt Maschinenersatzteile, Betriebsmittel sowie weitere Industrie-Produkte und adressiert damit ein strukturelles Problem, das die Branche seit Jahrzehnten prägt: die komplexe, zeitaufwendige und häufig wenig transparente Beschaffung industrieller Ersatzteile.

Kurz nach der Gründung erhielt SPAREPARTSNOW eine Bewertung von über 100 Millionen Euro – ein für ein junges Start-up außergewöhnlich hoher Betrag, der in dieser Größenordnung in Europa selten bereits in den frühen Finanzierungsrunden erreicht wird. Ganz im Sinne des olympischen Mottos „schneller, höher, stärker & gemeinsam“ ist die Plattform seither stark gewachsen und hat die eigenen Wachstumsziele mehrfach übertroffen. Heute sind – rund drei Jahre nach dem Start – etwa 5 Millionen Ersatzteile auf der Plattform verfügbar, die laut Hoffart „so einfach wie bei Amazon“ beschafft werden können.

Prof. Kollmann als ein Pionier des dt. Start-up-Ökosystems geehrt

Prof. Dr. Tobias Kollmann von der Uni Duisburg-Essen wurde für seine Verdienste als Start-up-Pionier und Brückenbauer zwischen Wissenschaft, Politik und dem deutschen Start-up-Ökosystem geehrt.

Es war ein Moment der Anerkennung für mehr als ein Jahrzehnt Aufbauarbeit am Fundament der deutschen Start-up-Landschaft: Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. wurde Prof. Dr. Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen für sein herausragendes Engagement für den Verband und das deutsche Start-up-Ökosystem geehrt. Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Verbands, überreichte dem renommierten Wissenschaftler, Start-up-Pionier und politischen Berater eine Ehrenurkunde für seine Verdienste um das Unternehmertum in der digitalen Wirtschaft in Deutschland.

Die Auszeichnung würdigt die Rolle, die Kollmann insbesondere für den Verband gespielt hat. „2012 durfte ich zusammen mit 20 anderen politischen Start-up-Pionieren diesen Bundesverband gründen, der heute zur zentralen Stimme für die Start-up-Szene in unserem Land geworden ist“, erinnerte Kollmann in seiner Rede. Aus einem noch jungen Zusammenschluss ist in den vergangenen Jahren eine feste Institution geworden – mit erheblichem Einfluss auf Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

Deutscher Startup Monitor (DSM) – „Herzstück unserer und insbesondere meiner Arbeit für den Startup-Verband“

Ein zentrales Element dieser Arbeit war der Deutsche Startup Monitor (DSM). Kollmann bezeichnete ihn als „Herzstück unserer und insbesondere meiner Arbeit für den Startup-Verband“. Als größte und wichtigste Gründer*innenstudie Deutschlands habe der DSM „jährlich ein neues Fundament für ein lebendiges und zukunftsfähiges Start-up-Ökosystem in unserem Land“ gelegt. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: In Kollmanns Amtszeit wurden mehr als 30.000 Gründer*innen und aus über 10.000 Start-ups befragt.

Die Bedeutung dieses Engagements wurde in den Stimmen zur Preisverleihung deutlich. Verena Pausder dankte dem Geehrten „für das außergewöhnliche und leidenschaftliche Engagement, die fachliche Kompetenz und den unglaublichen und nachhaltigen Einfluss auf die Start-up-Szene in Deutschland“ und betonte: „Es war mir eine Ehre, die Auszeichnung an Prof. Kollmann überreichen zu dürfen.“

Verbindung von empirischer Tiefe und praktischer Relevanz

Die Wirkung dieser Daten reichte weit über die Szene hinaus. Die Ergebnisse fanden nicht nur Eingang in mehr als 1000 Presseberichte, sondern wurden auch von Politik und Wissenschaft intensiv genutzt. „Die hohe Qualität unserer Daten hat sich auch in weit über 30 wissenschaftlichen Artikeln und Publikationen bis hin zu internationalen Top-A-Journals gezeigt“, betonte Kollmann. Auch politische Entscheidungsträger griffen regelmäßig auf die DSM-Analysen zurück.

Inhaltlich deckte die Arbeit von Kollmann und seinem Team eine große Bandbreite ab: von praxisnahen Fragen wie Gründungsfinanzierung, Mitarbeiterbeteiligung, Start-up-Zentren an Hochschulen oder Kooperationen zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen bis hin zu wissenschaftlichen Themen wie Ambitionen, Resilienz, Teamkonflikten und Einflussfaktoren auf die Gründungsneigung. Diese Verbindung von empirischer Tiefe und praktischer Relevanz gilt vielen als Markenzeichen seines Werks.

Eine gesunde Szene brauche nicht nur Leuchttürme, sondern auch die Breite: die Horses, die Cows und die Zebras

Aus seiner langjährigen Arbeit leitete der Geehrte drei zentrale Erkenntnisse ab. Erstens: „Die Start-up-Szene ist in ganz Deutschland zuhause.“ Was einst stark auf Berlin fokussiert war, habe sich zu einem bundesweiten Phänomen mit erheblicher Wirtschaftskraft und vielen Arbeitsplätzen entwickelt – von München über Hamburg und Köln bis Aachen und zahlreiche weitere Regionen. Zweitens: „Nicht nur die großen und erfolgreichen Unicorns zählen.“ Eine gesunde Szene brauche nicht nur Leuchttürme, sondern auch die Breite: „die Horses, die Cows und die Zebras“, die den Mittelstand von morgen bilden. Drittens schließlich: „Die Hochschulen sind und bleiben die zentralen Keimzellen unserer Start-up-Szene.“ Sie bildeten Gründer*innen aus, führten Teams zusammen und stellten damit die Basis für das gesamte Ökosystem.

Auch Florian Nöll, Gründungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Verbands, der ebenfalls vor Ort war, würdigte den Einsatz des Wissenschaftlers: „Tausend Dank an Prof. Kollmann für seinen unermüdlichen Einsatz für die Gründerinnen und Gründer in Deutschland und Europa. Er hat wahnsinnig viel für unser Start-up-Ökosystem bewegt. Gratulationen kamen aber auch aus anderen Regionen Deutschlands. Aus politischer Perspektive hob Johannes Velling, Abteilungsleiter „Digitalisierung, Start-ups und Dienstleistungen“ im nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium, die prägende Rolle Kollmanns hervor: „Nicht nur im Bund, sondern auch im Land NRW gehörte Prof. Kollmann zu den prägenden Figuren der Start-up-Szene.“

Die Ehrung in Berlin ist damit mehr als nur eine persönliche Auszeichnung. Sie steht exemplarisch für einen Ansatz, der Daten, Wissenschaft, Praxis und Politik miteinander verbindet – und für einen Akteur, der das deutsche Start-up-Ökosystem als Brückenbauer zwischen diesen Welten über Jahre hinweg entscheidend mitgestaltet hat.

QuantumDiamonds plant Werk für Chip-Inspektionsanlage in München

QuantumDiamonds – 2022 von Kevin Berghoff und Dr. Fleming Bruckmaier als Ausgründung aus der Technischen Universität München gestartet –, plant eine Investition von 152 Mio. Euro für eine hochmoderne, auf Quanten basierende Chip-Inspektionsanlage in München.

QuantumDiamonds entwickelt Quantensensor-Technologien und -Tools für die Fehleranalyse und Messtechnik einer neuen Generation von Halbleiterchips ein. Ziel ist es, herkömmliche Halbleitertestmethoden zu unterbrechen und die Fehlerlokalisierung tief in 3D-Halbleiterarchitekturen zu beschleunigen.

Durch die Nutzung von Stickstoff-Leerstands-Zentren in Diamanten kartieren die Systeme von QuantumDiamonds zerstörungsfrei elektrischen Strom mit Mikrometer-Pezipresion in Sekundenschnelle, auch in hochkomplexen Chippaketen. Diese Fähigkeit ist von zentraler Bedeutung für fortschrittliche 2.5D- und 3D-Architekturen, die KI, mobile und Automobilelektronik untermauern, wie das Unternehmen in einer Erklärung darstellt.

Das Unternehmen hat vor Kurzem eine zerstörungsfreie Fehleranalyse auf Apple A12-Chips veröffentlicht, die von TSMC hergestellt wurden. QuantumDiamonds verwendet Quantum Diamond Microscopy, um vergrabene Defekte in kommerziellen Paket-on-Package-Geräten zu lokalisieren.

Jetzt präsentiert QuantumDiamonds seinen Plan, 152 Millionen Euro zu investieren, um die weltweit erste Produktionsstätte für fortschrittliche Chip-Testsysteme zu bauen. Nach gründlicher Prüfung möglicher Standorte in den USA entschied sich das Unternehmen bewusst für Deutschland. Der Standort in München wird als "First-of-a-Kind-Fabrik" unter dem European Chips Act betrachtet.

„Diese Investition markiert unseren Übergang von der Forschung zur globalen Produktion. Wir bauen die Werkzeuge auf, die die Chipindustrie benötigt, um zu prüfen, was bisher unsichtbar war – und zwar in Deutschland, mit europäischem IP und Talent“, so Co-Founder Berghoff gegenüber EU-Startups. „Die frühzeitige Unterstützung, die wir von Programmen wie dem EIC Accelerator und dem SPRIN-D erhalten haben, legte den Grundstein für dieses Scale-up. Mit der erwarteten Finanzierung des Chips Act werden wir von Piloteinsätzen zur Serienproduktion übergehen und dazu beitragen, die Rolle Europas in der Zukunft der Halbleiterindustrie zu sichern."