Aktuelle Events

Partner-Power!

Kooperationsmarketing für Start-ups

Autor: Klaus WächterRichtig aufgezogen sind Kooperationen sehr effektive Marketing- und Vertriebstools, um schneller an neue Kunden zu kommen. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Kooperationsmarketing aufbauen.

Ein typischer Fall eines Start-ups: Das Team hat viel Zeit in eine gute Geschäftsidee gesteckt, und aus dieser Idee wurde ein richtig gutes Produkt entwickelt. Dazu bietet es eine gute Qualität und einen umfassenden Service. Das Gründerteam ist hoch motiviert. Nur: Keiner merkt es. Sie werben für sich und ihr Produkt, aber die Kunden bleiben aus.

Oder wie ich immer sage: Keiner hat auf euch gewartet! Dann kommt die quälende Frage: Hab ich mich mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung geirrt? Ist sie vielleicht doch nicht so toll wie ursprünglich geglaubt? Oder fehlt es an der schlagenden Argumentation? Meistens liegt das Problem eher woanders: Die Zielgruppen fühlen sich nicht angesprochen.

Seine Zielgruppe nicht zu kennen, ist für Start-ups der Gau – nicht mehr und nicht weniger. Aus diesem Grund ist bereits bei der Planung der Geschäftsidee die Frage zu klären: „Für wen machen wir das eigentlich?“, oder anders ausgedrückt: „Wer ist unsere Zielgruppe?“ Und antworten Sie mir jetzt bitte nicht: „Meine Zielgruppe? Das sind alle!“ Wenn das Ihre Denke ist, dann hören Sie ab hier auf zu lesen, stellen sich an den Berliner Hauptbahnhof und verkaufen Ihr Produkt dort.

Für alle anderen gilt: Neukundenakquise kostet nicht nur Zeit und Überwindung. Sie kostet Geld, viel Geld. Im härter werdenden Wettbewerb kommt es gerade für Start-ups jedoch immer mehr darauf an, günstig und schnell neue Kunden zu gewinnen. Warum also nicht auf eine strategische Zusammenarbeit mit anderen sogenannten Zielgruppenbesitzern setzen? Bevor die Kooperation konkret werden kann, dreht sich bei Ihnen alles um die Zielgruppe. Erst wenn diese bekannt ist, können Sie den betreffenden Zielgruppenbesitzer suchen und idealerweise auch als Kooperationspartner gewinnen.

I. Die richtige Zielgruppe definieren und finden

Analysieren Sie im ersten Schritt gruppenspezifische Merkmale: Bei der Zielgruppendefinition geht es darum, die Eigenschaften der Wunschkunden herauszuarbeiten. Dabei stellt sich die Frage, welche Wünsche, Probleme oder Bedürfnisse Ihre Kunden haben. Und immer daran denken: „Lösen Sie das Problem Ihrer Kunden – und diese werden Sie nie wieder verlassen!“ Wichtig: Probleme, Wünsche und Bedürfnisse können sich mit der Zeit ändern. Also muss sich auch die Lösung daran anpassen!

Erfassen Sie nun die erfolgversprechendste Zielgruppe: Konzentrieren Sie sich auf die erfolgversprechendste Kundengruppe. Es lohnt selten, schwächere Kaufgruppen stärker an sich zu binden. Setzen Sie stattdessen auf die Zielgruppe, die am stärksten von Ihrem Unternehmensangebot angesprochen wird und die auch in Zukunft die erfolgversprechendste sein wird. Beantworten Sie daher folgende Fragen: Welche Eigenschaften hat diese Zielgruppe? Welche Bedürfnisse und Ansprüche hat diese Zielgruppe? Welche Werbe- und Marketingstrategien werden von dieser Gruppe bevorzugt? Wie wurde diese Zielgruppe bisher erreicht und angesprochen?

Jetzt gilt es, das Problem der Zielgruppe zu beseitigen: Ihre stärkste Zielgruppe ist charakterisiert. Nun gilt es, mögliche Probleme dieser Haupt-Kunden zu lösen. Ein Beispiel: Für die Kundengruppe der kleinen Bürobedarfshändler ist der Einkauf ein Problem, da aufgrund der niedrigen Umsätze die Rabatte der Lieferanten niedrig sind. Ein Großhändler hat dieses Problem gelöst und ist nun wichtiger Bestandteil in der Lieferkette der Händler. Durch weitere Angebote wie die Unterstützung beim Marketing mit Katalog und Webshop sowie Schulungen werden die Bürobedarfshändler an den Großhändler eng gebunden.

Und nicht vergessen, die Zielgruppenanalyse zu aktualisieren, denn das User-Verhalten ändert sich rasend schnell. Daher sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob Ihre Zielgruppenanalyse auch noch aktuell ist. Setzen Sie das Vertriebsteam darauf an, Kundenstimmen einzufangen, die Sie dann mit eurer bestehenden Analyse abgleichen können.

II. Die „Besitzer“ der Zielgruppe herausfinden

Jetzt haben wir die Zielgruppe. Das Problem vieler Start-ups ist aber, die Zielgruppe zu erreichen. Denn Marketing und Vertrieb sind einfach teuer. Aus diesem Grund sollte sich jedes junge Unternehmen die Frage stellen: „Wer bedient meine Zielgruppe?“ Was meine ich damit? Ich spreche auch gern davon, wer „besitzt“ meine Zielgruppe. Wenn ich also ein Unternehmen finden sollte, das die gleiche Zielgruppe wie ich hat, wir aber nicht miteinander konkurrieren: Aus welchem Grund sollte man denn nicht zusammenarbeiten? Das spart Geld und Zeit. Nicht nur für den Marketing-Spezialisten und Buchautor Christian Görtz ist eine Marketingkooperation „die günstigste und schnellste Strategie, um neue Kunden zu gewinnen“.

Ein Beispiel dazu: Ein Start-up mit einem System für den lokalen Einzelhandel will den Vertrieb aufbauen. Ziel ist es, dem Einzelhandel eine Plattform (Local Commerce) gegen Amazon, Zalando & Co. zu geben. Zielgruppe ist damit der komplette Einzelhandel. Also schon ein größeres Projekt. Aber jeden Einzelhändler besuchen? Okay, Zielgruppe ist klar. Aber wer besitzt die Zielgruppe? Wer hat einen guten Kontakt zum lokalen Einzelhändler? Und wer hat etwas davon? Und vor allem: Für wen ist diese neue Plattform keine Konkurrenz? Nicht einfach, aber lösbar.

Und für welchen Zielgruppenbesitzer konnten alle Fragen positiv beantwortet werden? Für Tageszeitungsverlage. Diese haben seit Jahren einen guten Kontakt zum Einzelhandel vor Ort und müssen eine neue Lösung für ihre Kunden finden. Verlage leiden darunter, dass immer mehr Einzelhändler ihren Laden aufgrund der Konkurrenz aus dem Internet schließen müssen. Und siehe da: Die ersten Verlage sind nun regionale Kooperationspartner und haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, das verfügbare Angebot des lokalen Einzelhandels im Verbreitungsgebiet der Zeitung online sichtbar zu machen.

Wichtige Kooperationsformen

- Host-Beneficiary-Kooperation: Ein Architekt empfiehlt verschiedene Handwerker, wenn das Bauobjekt erstellt oder renoviert werden muss.

- Kostenlose Mehrwertangebote: Eine Bäckereikette bewirbt ein neues Brot und empfiehlt dazu Wurst vom Metzger aus dem Ort. Beim Kauf der Backware wird ein Gutschein des Metzgers verteilt.

- Sponsoring: Der örtliche Buchhändler stellt verschiedenen Arztpraxen kostenlose Leseproben zur Auslage im Wartezimmer zur Verfügung.

- Kooperationswerbung (Cross-Advertising): Eine Krankenkasse empfiehlt den eigenen Kunden im Mitgliedermagazin einen bundesweiten Sportartikelhersteller, und die Krankenkasse kann sich mit Paketbeilagen den Kunden des Versenders vorstellen.

- Cross-Promotion: Ein Fotograf, ein Friseur und eine Kosmetikerin veranstalten ein Fotoshooting und empfehlen sich gegenseitig weiter.

- Medienkooperationen: Ein Rentenexperte bietet sich als Experte von Artikelserien von Zeitungen oder Telefonaktionen von Radiosendern an.

- Querverkauf (Cross-Selling): Beim Apotheker kann man Gesundheitsratgeber eines Verlages erwerben.

- Vertriebskooperationen: Eine Fluggesellschaft bietet den Kunden nach der Buchung direkt einen Mietwagen an.

- Bündelung (Product Bundling): In einer Fitnesszeitschrift wird ein Einkaufsgutschein für einen Sportartikelversender beworben.

- Markenallianzen (Co-Branding): Der Marktführer im Segment Eiscreme und der Marktführer im Segment Tafelschokolade verschmelzen für gemeinsame Produkte ihre Marken.

III. Den idealen Kooperationspartner auswählen

Aber welche Kriterien gibt es bei der Auswahl des Zielgruppenbesitzers zu beachten? Das Entscheidende: Die Zielgruppen sollten sich überschneiden, und die Produkte oder Dienstleistungen einander ergänzen. Um den passenden Partner zu finden, müssen Sie sich also überlegen, wer die gleiche Zielgruppe bedient, ohne ein direkter Konkurrent zu sein.

Stellen Sie sich folgende Fragen: Was kauft Ihre Zielgruppe noch? Bei wem kauft Ihre Zielgruppe noch? Wo kauft sie ein? Versuchen Sie auch, die Kaufprozesse nachzuvollziehen: Was kauft Ihr Kunde vor, während und nach dem Kauf bei Ihnen ein? Hier sind auch die Lebenssituation und das Interesse der Kunden von Bedeutung. In jeder Phase des Kaufprozesses gibt es zahlreiche Chancen, auf interessante Kooperationspartner zu stoßen.

Vielleicht haben Sie ja schon einige mögliche Zielgruppenbesitzer im Auge, mit denen Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Es gibt jedoch Unsicherheitsfaktoren, die bei jeder Zusammenarbeit zu beachten sind. Folgende Fragen helfen: Wie stellt sich das Unternehmen dar? Um welche Dimensionen geht es, wie groß ist der entsprechende Markt? Und nicht zu vernachlässigen: Sind Ihnen das Unternehmen und das Angebot sympathisch? Wie ist die Unternehmenskultur, wie das öffentliche Image des Unternehmens? Arbeitet das Unternehmen bereits erfolgreich mit anderen Partnern zusammen? Das spricht für einen professionellen Umgang mit Kooperationen. Brennt der neue Partner auf eine Zusammenarbeit, weil er ein großes Potenzial sieht?

Je nachdem, wie gut Sie den potenziellen Partner bereits kennen, minimieren sich diese Unsicherheitsfaktoren. Für einen raschen Kooperationserfolg sind bereits bekannte Partner eine gute Wahl. In jedem Fall empfehle ich Ihnen einen Probelauf für die künftige Zusammenarbeit, denn in diesem Rahmen werden mögliche Unstimmigkeiten deutlich und können geklärt werden. Falls das scheitert, können Sie die Kooperation ohne große Verluste beenden.

Folgende Ziele kann ein Start-up mit einer Kooperation erreichen: Neukundenakquise, Reduzierung der Marketingkosten sowie Aufwertung des Images durch den Besitzer der Zielgruppe. Zusätzlich wird durch diese Kooperation die Bindung der Kunden verstärkt. Damit habe ich als Start-up alle wichtigen Punkte der Vertriebsarbeit erreicht. Und je nach Partner kann ich von dessen Image profitieren.

IV. Die Kooperation aufbauen und starten

Kooperationen beginnen beim gegenseitigen Auslegen eines Prospektes und enden bei einer gemeinsamen Produktentwicklung. Die Bandbreite ist riesengroß, und Sie können selbst entscheiden, was Sie an Zeit, Geld und Initiative investieren möchten. Kooperationen können einmalig oder langfristig sein, kurz oder detailliert vertraglich festgehalten, als kostenloses Tauschgeschäft oder gegen Provisionen und Gewinnbeteiligungen realisiert werden. Aber das Thema Kooperationen sollte man geplant angehen. Aus diesem Grund empfehle ich folgende Vorgehensweise bzw. folgende vier Schritte.

Bevor Sie mit der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern starten, sollten Sie bzw. das Gründerteam im ersten Schritt festlegen, was Sie sich von der Kooperation wünschen. Das ist wichtig, denn das Vorgehen beim Aufbau einer Kooperation ist abhängig vom jeweiligen Ziel. Beispiele dafür:

- Die Gewinnung von Kunden: Vertriebspartnerschaften werden für die gezielte Akquise eingesetzt und verstärken die Vertriebspower eines oder beider Kooperationspartner.

- Die Entwicklung und Vermarktung eines Gemeinschaftsangebotes: Gemeinsame Angebote schaffen neue Produkte, die einen Mehrwert für die gemeinsame Zielgruppe bieten und deren Nutzen keiner der Partner allein bieten kann.

- Die Steigerung der Bekanntheit eines Angebotes: Marketingkooperationen vergrößern die Reichweite eines oder beider Kooperationspartner, indem sie die Bekanntheit erhöhen. Dies kann sowohl für die Steigerung des Marktanteils genutzt werden als auch für die Eroberung neuer Zielgruppen.

Mit einem klaren Fokus werden Sie schneller und leichter eine stabile Kooperation aufbauen. Also nur auf eines dieser Ziele konzentrieren!

Jetzt heißt es, den idealen Kooperationspartner finden und überzeugen – also raus jetzt! Machen Sie sich auf die Suche nach dem passenden Kooperationspartner. Jedes Unternehmen, das Kontakt zu Ihrer Zielgruppe hat, ist ein potenzieller Partner. Tipp: der perfekte Kooperationspartner genießt das uneingeschränkte Vertrauen seiner Kunden: sprich das Ihrer Zielgruppe. Je größer der Vertrauensvorschuss ist, desto größer ist der Erfolg der Kooperation. Fragen Sie sich also, wer das Vertrauen Ihrer Zielgruppe besitzt. Wer ist anerkannter Experte im Zielmarkt oder wer ist Meinungsführer?

Jetzt gilt es, den potenziellen Kooperationspartner zu überzeugen. Aber wie? Meistens bekomme ich dann zu hören: mit Provisionen. Klappt leider nicht immer. Weil Ihr Kooperationspartner mit seiner Empfehlung das Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden aufs Spiel setzt. Da reicht der Faktor Provisionen, sprich Geld, nicht unbedingt. Um ihn zu überzeugen, müssen Sie also schon mehr bieten. Und wie können Sie ihn überzeugen? Die Lösung eines dringenden Problems ist die beste Gegenleistung für eine Kooperation. Überlegen Sie also, welches dringende Problem Ihres Wunschpartners Sie lösen können. Also bitte nachfragen und recherchieren. Sammeln Sie alle Probleme, die Ihnen auffallen. Analysieren Sie die Ursachen der Probleme. Häufig erkennt man dann, was man tun kann, um dem Wunschpartner eine wertvolle Gegenleistung für dessen Empfehlung zu bieten. Ein Beispiel aus meinem eigenen Unternehmen gefällig? Ich berate Start-ups mit Problemen im Vertrieb. Also junge Unternehmen, die schon einige Wochen und Monate auf dem Markt sind und dann am Vertrieb zu scheitern drohen. Zielgruppe somit klar. Aber wer besitzt meine Zielgruppe? Antwort: die Gründerzentren. Von denen gibt es übrigens fast 500 in Deutschland, teilweise mit speziellen Ausprägungen. Zielgruppenbesitzer also erkannt. Aber welches Problem haben die Gründerzentren? Recherchen ergaben relativ schnell: die Auslastung, also die Vermietung ihrer Flächen.

Ziel muss es also für ein Gründerzentrum sein, dass sich möglichst viele potenzielle Gründer solch ein Zentrum ansehen. Somit war die Idee zur Kooperation sehr schnell da. Ich habe den Geschäftsführern der Gründerzentren angeboten, kostenlos einen Vortrag zum Thema Vertriebswahrheiten für Start-ups in ihren Räumen zu halten. Sie sollten im Gegenzug zum einen ihre Mieter einladen (Kundenbindung) sowie Werbung für den Vortrag schalten (Neukundenakquise). Und siehe da, die Gründerzentren haben den Vorschlag gerne angenommen und haben von der Kooperation, ebenso wie ich, profitiert.

Bevor Sie nun Ihren potenziellen Kooperationspartner kontaktieren, sollten Sie Ihr Vorhaben kurz und überzeugend präsentieren können. Sagen Sie ihm, dass Sie ein Konzept für eine Kooperation haben, von der beide Seiten profitieren werden. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin, um das Konzept vorzustellen. Und keine Angst. Stellen Sie sich einfach vor, dass Ihnen jemand eine Kooperation anbieten würde. Sicher würden Sie nicht sofort ablehnen, sondern sich das Konzept zumindest anhören. Wenn Ihr Wunschpartner auf Ihren Vorschlag anspringt, sollten Sie konkret werden.

Verzichten Sie zu Beginn auf lange Kooperationsvereinbarungen, konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Umsetzung. Erfolgreiche Kooperationen schafft man nicht auf dem Papier, sondern in der Praxis. Werden Sie aktiv und realisieren Sie das Startprojekt möglichst zeitnah. Erst dadurch zeigt sich, ob die gewünschte Wirkung der Kooperation tatsächlich eintritt und ob beide Partner sich aktiv einbringen. Darüber hinaus sorgt das erste gemeinsame Projekt immer für Klarheit: Entweder war es die letzte Zusammenarbeit oder der Beginn einer dauerhaften Kooperation.

Controlling und Optimierung

Und zum Schluss: Geben Sie Ihrem Kooperationspartner immer ein Feedback und prüfen Sie, ob die gemeinsamen Ziele erreicht werden. Unausgesprochene Erwartungen sind der Tod für jede Zusammenarbeit. Festigen Sie die Kooperation durch regelmäßiges Feedback, machen Sie die Ergebnisse messbar und überprüfen Sie diese regelmäßig. Der wichtigste Indikator dafür ist immer die Reaktion Ihrer Zielgruppe, also die Reaktion der Kunden. Sind sie von den Ergebnissen der Kooperation begeistert, haben Sie alles richtig gemacht. Fazit: Richtig aufgezogen sind Kooperationen sehr effektive Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, um schneller an neue Kunden zu kommen.

Zum Autor:

Klaus Wächter ist Partner der Think-Gruppe Wirges. Er findet Gründerteams und entwickelt neue Geschäftsmodelle. Er hat selbst mehrere Start-ups gegründet, ist u.a. als Mentor sowie als Business Angel in Rheinland-Pfalz und Hessen aktiv, www.think-gruppe.de

„Wir brauchen Kundenfeedback – aber bitte nicht so, dass es uns ausbremst!“

Wie Kundenfeedback – richtig eingeholt und aufgesetzt – für Start-ups zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz wird.

In Start-ups gibt es einen besonderen Takt. Entscheidungen werden oft zwischen zwei Meetings getroffen, Produktanpassungen noch am selben Tag live geschaltet und neue Ideen lieber ausprobiert als endlos diskutiert. Viele beschreiben das sogar als Überlebensstrategie. Feedback von Kunden und Mitarbeitern klingt dabei oft wie ein notwendiges Übel: wichtig, aber zeitaufwendig. Viele Gründerinnen und Gründer haben deshalb eine Sorge: „Wenn wir jetzt anfangen, systematisch Kundenfeedback einzuholen, verlieren wir Tempo.“

Ein Gastbeitrag von Dennis Wegner, Gründer und Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Meine Erfahrung aus der Arbeit mit tausenden Unternehmen zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Kundenfeedback lässt sich oft innerhalb von zwei Wochen einholen und auswerten. Und richtig aufgesetzt, wird es zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz.

Ohne Feedback treffen Start-ups Entscheidungen auf Basis von Annahmen. Und Annahmen sind in frühen Wachstumsphasen besonders riskant: Man skaliert Funktionen, Prozesse oder Marketingbotschaften, ohne wirklich zu wissen, ob sie beim Kunden ankommen. Diese Logik ist beispielsweise besonders kritisch in der frühen Produktentwicklung. In der MVP-Phase entscheiden wenige Stellschrauben darüber, ob ein Produkt später relevant ist oder nicht.

Wie Struktur Tempo bringt statt es zu bremsen

Der entscheidende Hebel ist Struktur. Nicht mehr Feedback, sondern das richtige Feedback: ein klares Ziel, eine klar definierte Zielgruppe und präzise formulierte Fragen. Wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich Feedback gezielt einsetzen, um schneller zu einer Entscheidung zu kommen.

Ein Beispiel: Statt eine breite Zufriedenheitsumfrage zu starten, sollte die zentrale Frage etwa lauten:

„Was hat Sie fast davon abgehalten, unser Produkt zu kaufen?“

Diese eine Frage liefert oft mehr Entscheidungsrelevanz als 20 Fragen mit festgelegten Antwortstufen. Sie spart Zeit, weil sie den Fokus schärft. Teams diskutieren dann nicht mehr abstrakt über Meinungen, sondern über konkrete, wiederkehrende Muster.

Struktur reduziert also Komplexität. Und weniger Komplexität bedeutet: mehr Geschwindigkeit.

Welche Feedbacks Start-ups wirklich brauchen

Nachfolgend vier Bereiche, die für junge Unternehmen besonders wertvoll sind:

1. Kauf- und Absprunggründe

Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen euch? Diese Erkenntnisse sind Goldwert für Produkt, Pricing und Marketing.

2. Onboarding-Erfahrungen

Wo hakt es in den ersten Tagen? Alles, was hier unklar bleibt, kostet später Zeit und Nerven.

3. Nicht genutzte Features

Was ihr entwickelt habt, aber nicht genutzt wird, bindet Ressourcen ohne Mehrwert zu schaffen.

4. Erwartungen vs. Realität

Wo klaffen Marketingversprechen und tatsächliche Nutzung auseinander? Genau hier entstehen Enttäuschung.

Wichtig dabei: Quantitative Bewertungen liefern Hinweise, aber die offenen Antworten liefern die Erklärung. Sie zeigen, warum etwas funktioniert oder scheitert.

Warum Skalierung ohne Feedback teuer wird

Viele Start-ups wachsen erst und fragen später nach Feedback. Das ist ein gefährlicher Fehler. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto teurer werden falsche Entscheidungen. Ein schlecht erklärtes Feature mag bei 50 Kunden kaum auffallen. Bei 5.000 Kunden explodieren Supportanfragen. Bei 50.000 Kunden wird daraus ein massives Kostenproblem.

Ohne strukturiertes Feedback wird oft an Symptomen gearbeitet statt an Ursachen. Teams optimieren Prozesse und bauen neue Features, ohne zu wissen, ob sie damit das eigentliche Problem lösen. Feedback wirkt hier wie ein Frühwarnsystem. Es zeigt Schwachstellen, bevor sie teuer werden. Und es ermöglicht Kurskorrekturen, solange sie noch wenig Aufwand verursachen.

Feedback als Entscheidungsbeschleuniger

Der größte Denkfehler ist, Feedback als Diskussionsgrundlage zu sehen. Richtig eingesetzt ist es eine Entscheidungshilfe. Wenn klare Fragen gestellt werden, entstehen klare Antworten. Wenn Antworten systematisch ausgewertet werden, entstehen Muster. Und Muster schaffen Sicherheit.

Start-ups, die Feedback ernst nehmen, entscheiden nicht langsamer. Sie entscheiden besser. Und oft schneller, weil sie weniger raten müssen.

Mein Rat an Gründerinnen und Gründer

Habt keine Angst vor Feedback. Habt Angst vor Entscheidungen ohne Feedback. Startet klein. Stellt eine einzige Frage, deren Antwort ihr wirklich braucht. Hört genau hin auch wenn es unbequem ist. Und setzt das Gelernte konsequent um. Dann wird Kundenfeedback nicht zur Bremse, sondern zum Motor für Wachstum.

Der Autor Dennis Wegner ist Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.

Boost your Sales 2026

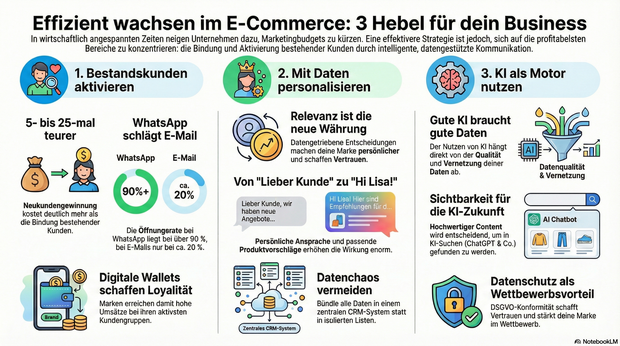

Wie du mit kleinen Mitteln dein E-Commerce-Business effizient skalieren kannst.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist der erste Impuls oft: Kosten senken, Marketing zurückfahren, Risiko vermeiden. Verständlich, aber gefährlich. Denn wer aufhört zu kommunizieren und sichtbar zu bleiben, gewinnt weniger schnell neue Kund*innen und wächst langsamer.

Ein Fakt, den viele unterschätzen: Die Neukund*innengewinnung ist fünf- bis 25-mal teurer als die Bindung bestehender Kund*innen. Jeder Euro, den du in Retention steckst, arbeitet also effizienter als einer in Akquise. Automatisierte E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten sind hier besonders wirkungsvoll, sie halten deine Marke präsent, ganz ohne teure Ads oder Influencer-Budgets. Doch Kommunikation allein reicht nicht. Entscheidend ist, was du aus deinen Daten machst.

Vom Zufall zur Strategie: Daten verstehen und nutzen

Viele Start-ups verlassen sich zu sehr auf Social Media oder hoffen auf virale Posts. Doch virales Wachstum ist kein Zufall. Erfolgreiche Marken bauen auf Daten. Wer weiß, welche Produkte wann und warum gekauft werden, kann Kommunikation gezielt steuern.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Data-Science-Team, um damit zu starten. Du solltest jedoch im Team jemanden haben, der/die Zahlen versteht. Schon einfache Auswertungen zeigen dir, welche Artikel beliebt sind, wann Warenkörbe abgebrochen werden oder welche Kund*innen lange nicht mehr gekauft haben. Darauf kannst du reagieren – automatisiert, persönlich und relevant. Gute CRM-Systeme nehmen dir dabei viel Arbeit ab, da sie häufig diese Daten sichtbar machen.

Und: Personalisierung ist der Schlüssel. Kund*innen merken, wenn du sie wirklich verstehst. Statt „Hallo liebe(r) Kund*in“ kommuniziere lieber „Hi Lisa, deine Lieblingsbluse gibt’s jetzt auch in Grün“. Solche Details erhöhen Öffnungsraten und machen deine Marke sympathisch und nahbar.

Mehr Wirkung mit weniger Aufwand

Jetzt denkst du vielleicht, puh, solch eine Art der Automatisierung können nur Konzerne. Falsch gedacht. Begrüßungs-E-Mails, Geburtstagsrabatte, Warenkorberinnerungen oder „Wir-vermissen-dich“-Kampagnen lassen sich mit wenig Aufwand aufsetzen und dann automatisieren.

Wichtig ist auch die Wahl des Kanals. Bei einer Umfrage unter unseren Kund*innen kam heraus, dass E-Mails weiterhin die wichtigste Kommunikationsebene sind, aber WhatsApp stärker wird. Denn während E-Mails im Schnitt eine Öffnungsrate von 20 Prozent erreichen, liegt sie bei WhatsApp-Nachrichten oft bei über 90 Prozent. Das macht den Kanal ideal für wiederkehrende Aktionen oder Community-Updates.

Ordnung ins Datenchaos

Häufig scheitert Wachstum nicht an der Idee, sondern an der Struktur. Viele junge Unternehmen jonglieren mit Excel-Listen, Newsletter-Tools und Shopdaten – aber nichts davon ist miteinander verbunden.

Tipp: Bündele alles in einem zentralen System. Fang klein, aber sauber an. Nutze klare Kennzahlen – Öffnungsrate, Wiederkaufrate, Warenkorbwert. Und lass dich von AI-Funktionen unterstützen: Tools helfen dir heute schon, Kampagnen zu planen, Betreffzeilen zu testen oder auch Inhalte zu kreieren. Wichtig ist nur: Auch die KI braucht gute Daten. Sie kann nur so schlau sein, wie dein System gepflegt ist.

Wallets – eine kluge Loyalty-Maßnahme mit hohem Effekt

Eine kluge digitale Maßnahme, um die Kund*innenbindung zu erhöhen, sind digitale Wallet-Lösungen. Sie ermöglichen es Marken, Kund*innen direkt auf dem Smartphone zu erreichen – über personalisierte Karten, Rabattcodes oder Event-Einladungen. So entsteht ein zusätzlicher Kommunikationskanal mit enormer Reichweite.

Die französische Premium-Brand The Kooples hat beispielsweise ihre Loyalty-Karten vollständig digitalisiert. Kund*innen erhalten exklusive Angebote und Updates direkt aufs Smartphone. Das Ergebnis: 89 Prozent des Umsatzes stammen von Nutzer*innen der Wallet-Card – also von der aktivsten Kund*innengruppe. Die Push-Benachrichtigungen erreichen zudem Öffnungsraten von rund 90 Prozent.

Wallet-Lösungen lohnen sich allerdings erst, wenn bereits eine feste Kund*innenbasis besteht. Sie sind zwar aufwändiger und kostenintensiver als einfache E-Mail-Kampagnen, bieten aber ein modernes, unaufdringliches Markenerlebnis im Alltag, direkt dort, wo Kund*innen ohnehin jeden Tag hinschauen: am Handy.

Mach Datenschutz zu deinem Vorteil

Datenschutz gilt oft als bürokratische Last, ist aber längst ein Wettbewerbsvorteil – zumindest im DACH-Raum. Denn Kund*innen sind heute deutlich sensibler, wenn es um ihre Daten geht und wünschen sich mehr Datentransparenz. Setzt du von Beginn an auf DSGVO-konforme Systeme und kommunizierst offen, stärkst du deine Glaubwürdigkeit. Gerade im Wettbewerb mit Global Playern sind Label wie „Hosted in Europe“ und „DSGVO-konform“ ein klarer Vorteil. Setze deshalb auf ein sauberes Set-up deiner Infrastruktur. Es wirkt professionell, schafft Vertrauen und verhindert, dass du später kostspielig umstellen musst.

KI und die Zukunft des E-Commerce

Und last, but not least, ein wichtiger Aspekt im heutigen Vertrieb: Die Welt verändert sich ständig, so auch das Online-Suchverhalten der Menschen. Um heute ein Produkt zu suchen oder empfohlen zu bekommen, fragen wir LLLMs wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Für Marken heißt das: Sie müssen nicht nur im Suchindex, sondern auch im Wissensraum dieser Systeme stattfinden. Das gelingt nur, wenn ihre Inhalte hochwertig, aktuell und maschinenlesbar sind – also nicht nur Werbung sind, sondern echten Mehrwert generieren.LinkedIn-Posts, fundierte Blogbeiträge, Produktstories oder Use Cases auf der Website spielen hier eine zentrale Rolle. KI-Systeme analysieren solche Inhalte, zitieren sie oder nutzen sie, um Empfehlungen auszusprechen. Produzierst du konstant relevanten Content, wirst du künftig auch über KI gefunden und nicht nur über Google.

5 Marketing-Tipps für den Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft

Mit KI durch die Black-Friday-Week: Strategien für Sichtbarkeit und Wachstum im Jahresendgeschäft.

Der Countdown läuft: In Kürze erreicht der Handel mit dem Black Friday am 28. November, der Cyber Week und dem anschließenden Vorweihnachtsgeschäft den umsatzstärksten Zeitraum des Jahres. Bis zu 40 Prozent des Jahresumsatzes werden in diesen Wochen generiert – doch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Conversions ist so intensiv wie nie zuvor.

Performance-Marketing-Experten zeigen im Folgenden, wie Händler*innen und Marken in einem Umfeld aus Effizienzdruck, veränderten Konsument*innenbedürfnissen und KI-getriebener Marketingtransformation ihre Sichtbarkeit sichern und Wachstumspotenziale ausschöpfen können.

1. Der/die Kund*in wird zum/zur „Wert-Suchenden“ und sucht Markenbotschaften

Das Konsumklima hellt sich zwar auf, doch die Krisen und Unsicherheitsfaktoren der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Kund*innen sind kritischer geworden, vergleichen stärker und achten auf ein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis. Rabattaktionen allein reichen daher nicht mehr aus, entscheidend sind Vertrauen und Qualität – und Erfolg hat, wer den Mehrwert einer Ware klar zu kommunizieren weiß. „Die Konsumenten haben ihr Einkaufsverhalten weiterentwickelt, nutzen gezielter Multi-Touchpoints, informieren und kaufen mittlerweile in Phasen. Außerdem achten sie nicht nur auf Rabatte, sondern wollen nachvollziehbare Qualität und sind empfänglich für verlässliche Markenbotschaften. Marken, die hier authentisch auftreten, profitieren gerade im härtesten Quartal des Jahres”, sagt Jan Honsel, Chief Division Officer der Smarketer Group.

2. SEA mit Google und Microsoft setzt auf Full-Funnel statt Last Click

Künstliche Intelligenz hat sich in alle Marketingprozesse integriert – von der Gebotssteuerung über die Erstellung hunderter Creatives bis hin zum Kampagnen-Monitoring. Doch ihr Wert steht und fällt mit den eingespeisten Daten. Dabei ist es wichtig, sicherzustellen, dass auch ohne Third-Party-Cookies stabile Daten für präzise Kampagnensteuerung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig entwickeln sich Google und Microsoft von reinen Suchmaschinen zu Full-Funnel-Ökosystemen. Mit Hilfe von Performance Max, Demand Gen oder Audience Ads lassen sich Nutzer in allen Phasen der Customer Journey abholen – von der Inspiration bis zum finalen Kauf. Entscheidend ist dabei gerade im Vorweihnachtsgeschäft die frühe Präsenz, da die Kaufentscheidungen schon Wochen vor Black Friday Ende November vorbereitet werden – und die Suchvolumina früher anwachsen als in der Vergangenheit. „SEA ist heute kein reiner Conversion-Kanal mehr – und wer nur auf den letzten Klick optimiert, verschenkt enormes Potenzial. Erst wenn Unternehmen ihre Datenqualität sichern, intelligente Signale bereitstellen und gezielt Mid- und Upper-Funnel-Kampagnen, etwa über YouTube, einsetzen, entfaltet die Technologie ihr volles Potenzial. So lassen sich nicht nur neue Kunden effizient erreichen, sondern auch Budgets dynamisch aussteuern und der ROI nachhaltig maximieren.“, betont Marc Feiertag (Chief Revenue Officer) bei Smarketer.

3. Amazon Advertising wird zum Taktgeber im Deal-Marathon

Amazon bleibt auch im vierten Quartal der zentrale Schauplatz des Onlinehandels – mit immer längeren Deal-Phasen von Prime Day über die Black Week bis ins Weihnachtsgeschäft. Für viele Kunden ist Amazon fester Bestandteil der Einkaufsroutine und „Warensuchmaschine“ Nummer 1. Doch das Werbegeschäft des Handelsriesen hat sich gewandelt – klassisches Performance-Marketing mit den klassischen PPC-Metriken reicht alleine nicht mehr aus. Conversion Rates sind daher systematisch zu optimieren, wobei es sowohl auf Content-Qualität, Bildwelten und Produktbeschreibungen als auch auf die richtige Angebotsstrategie und eine intelligente Kampagnensteuerung ankommt. „Amazon hat sich vom reinen Verkaufskanal zu einem komplexen Ökosystem aus Suche, Produktpräsentation und Advertising entwickelt, das gerade in der Jahresendgeschäft sein volles Potenzial entfaltet und Deutschlands E-Commerce Wachstum treibt“, erklärt Robert Schulze, Geschäftsführer der Amazon-Full-Performance-Agentur Amzell. „Sichtbarkeit erfordert allerdings das perfekte Zusammenspiel von Werbung, Content und Promotions – wer das nicht findet, riskiert Umsatz- und Rankingverluste.“

4. Social & Video Advertising als Wachstumsmotor im härtesten Quartal

Social-Media-Plattformen wie Meta, TikTok und Reddit sind längst keine reinen Branding-Kanäle mehr. Sie haben sich zu Performance-Motoren entwickelt, die Kaufimpulse setzen, Interesse wecken und Produkte erklären. Neue Funktionen wie Value Optimization auf Meta, Creator-first-Strategien bei TikTok und Dynamic Product Ads bei Reddit sorgen für messbaren Umsatz und Reichweite im E-Commerce-Umfeld. „Gerade Reddit hat sich in der jüngsten Vergangenheit zu einem Kanal entwickelt, der auf Vertrauen und den persönlichen Austausch zwischen Menschen setzt. Die Plattform ist mit 14,5 Millionen wöchentlich aktiven Nutzer in Deutschland längst kein Nischenphänomen mehr und sollte nicht übersehen werden“, erklärt Josef Raasch, CEO des Social-Media-Spezialisten WLO.social. Der Schlüssel für den Erfolg liegt in der kreativen Vielfalt, in KI-gestützten Workflows und profitbasierten Kampagnenzielen. Auch Handelsunternehmen mit kleineren Teams und Budgets können so mithilfe von KI das volle Potenzial für Reichweite, Relevanz und Effizienz freisetzen.

5. KI-generierte Antworten werden zur neuen Währung der Sichtbarkeit

Ein weiterer Erfolgsfaktor, der in den nächsten Jahren zunehmend wichtig wird, ist die Präsenz in den neuen Antwortformaten wie AI Overviews und Chatbots. Immer mehr Kaufentscheidungen werden dort vorbereitet (und in Zukunft im Rahmen von Agentic Commerce auch abgewickelt). SEO nach den alten Regeln greift angesichts dieses Paradigmenwechsel vom Google-Ranking zur Antwortlogik zu kurz, ist aber weiterhin die Sichtbarkeitsgrundlage. Denn Sprachmodelle wie ChatGPT agieren nicht in Keywords und Rankings, sondern in semantischen Relevanzräumen, Entitätenbeziehungen und struktureller Klarheit. Unternehmen müssen ihre Inhalte daher neu denken – maschinenlesbar, modular aufgebaut und semantisch präzise – und sie so strukturieren, dass sie in diesen Kontexten sichtbar und zitierfähig sind. „Kaufentscheidungen beginnen zunehmend in KI-generierten Umfeldern. Wer hier nicht stattfindet, verliert in Zukunft Reichweite und Umsatz,“ erklärt Marcel Richter, Geschäftsführer der auf LLM-Sichtbarkeit spezialisierten Strategieberatung SMAWAX.

Ausblick auf 2026: Auf die richtigen strategischen Weichenstellungen kommt es an

Das diesjährige Vorweihnachtsgeschäft bietet trotz Effizienzdruck enorme Chancen – vorausgesetzt, Unternehmen denken kanalübergreifend, sichern ihre Datenhoheit und setzen die verfügbaren KI-Tools effizient und gezielt ein. „Brands, die ihre Marketingaktivitäten über alle Kanäle hinweg orchestrieren, Budgets agil und Performance-basiert steuern und auf saubere, eigene Daten setzen, können auch und gerade in der verlängerten und fragmentierten Peak-Saison sichtbar bleiben und profitabel wachsen“, fasst David Gabriel, Gründer und CEO der Smarketer Group, zusammen.

Kleine Budgets, große Wirkung: Erfolgsstrategien für Start-ups im Online-Marketing

David gegen Goliath im Digitalmarketing: Wie kleine Unternehmen sich gegen größere Player durchsetzen können.

Der Online-Werbemarkt wirkt gerade für viele kleinere Unternehmen wie ein ungleicher Kampf. Auf der einen Seite stehen die großen Konzerne und bekannten Marken, die mit Millionenbudgets nahezu jeden Kanal mühelos bespielen und so hohe Reichweite und Markenwahrnehmung erzielen. Auf der anderen Seite finden sich dagegen Start-ups, Selbständige und regionale Händler*innen, die mit begrenzten Mitteln Sichtbarkeit aufbauen müssen. Doch dieser Kampf ist keineswegs so aussichtslos wie er scheint. Denn wer seine Nische kennt, die richtigen Kanäle bespielt und clever mit Daten arbeitet, kann auch mit einem überschaubaren Budget eine starke Präsenz auf Google, Amazon oder bei Microsoft aufbauen – und dort Kund*innen gewinnen, wo große Player oft unflexibel bleiben.

Interessant ist aber, dass viele Start-ups und kleinere Marken die Möglichkeiten unterschätzen, die sie im Onlinemarketing haben. Aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen lassen sich fünf zentrale Erfolgsfaktoren ableiten:

1. Fokussieren statt verzetteln: Die eigenen Möglichkeiten kennen und die Chancen nutzen

Gerade Start-ups haben selten die Ressourcen, um alle Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Das ist aber auch gar nicht notwendig, vielmehr entscheidend ist, das Budget gezielt einzusetzen und zu prüfen, welche Plattformen wirklich zu den eigenen Zielen passen. Neben klassischer Suchmaschinenwerbung kommen hier oftmals bestimmte, zur Marke passende Social-Media-Plattformen, Video- sowie E-Commerce-Plattformen in Betracht. Wer lokal stark ist, kann etwa mit Google Local Campaigns oder standortbezogenen Anzeigen sofort ohne größere Streuverluste sichtbarer werden. Auf Amazon reicht es, zunächst mit ausgewählten Produkten optimal aufgestellt zu sein, statt eine riesige Produktpalette halbherzig zu bewerben. Weniger ist hier tatsächlich mehr.

2. Die Zielgruppe verstehen – und besser ansprechen als die Konkurrenz

Ein klar definiertes virtuelles Schaufenster ist Gold wert. Dazu gehört, die eigenen Kund*innen wirklich zu kennen und zu verstehen: Welche Produkte oder Dienstleistungen passen zu ihnen und wie preissensibel sind sie? Welche Ansprache trifft bei meiner Zielgruppe den richtigen Ton? Wer diese Fragen konsequent beantwortet, kann selbst gegen etablierte Anbieter*innen punkten, indem er/sie den Kund*innen signalisiert, dass er/sie sie versteht und ihnen den gewünschten USP bietet. Denn während große Marken oft standardisierte Kampagnen ausrollen, können kleine Unternehmen ihre Kommunikation viel persönlicher, lokaler und relevanter gestalten. Dabei wird es zunächst darum gehen, als Startup Awareness zu schaffen, also im Relevant Set der Kund*innen vorzukommen – danach erst geht es um das Verkaufen konkreter Produkte.

3. Profitabilität im Blick behalten: Kosten und Margen kennen und den Shop optimieren

Effizientes Digitalmarketing heißt, nicht nur Reichweite zu kaufen, sondern wirklich rentabel zu wirtschaften. Gerade kleine Unternehmen sollten dabei ihre Kostenstruktur genau kennen, ihre Margen kalkulieren und daraus ableiten, welche Kampagnen wirklich profitabel sind. Conversion-Optimierung (CRO) ist hier ein entscheidender Hebel, denn schon kleine Anpassungen im Online-Shop oder auf der Landingpage können dafür sorgen, dass aus (mehr) Klicks auch Käufe resultieren. Wer hier erfolgreich sein will, muss verstehen, dass eine Website immer wieder dem Markt und seinen Bedürfnissen angepasst werden muss. Der optimierte Shop und die bestmögliche Website sind aber gleichzeitig ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

4. Technik und Daten clever nutzen: Kampagnen KI-gestützt optimieren und mit spezifischen Kombinationen punkten

Bevor die Ads gebucht werden, sollten Start-ups ihre anderen Hausaufgaben machen und Zugriffszahlen und Rankings analysieren, um nicht teuer eingekauftes Budget zu verschwenden. Die dafür nötigen digitalen Werkzeuge, die lange nur großen Playern vorbehalten waren, stehen heute auch kleinen Unternehmen zur Verfügung. KI-gestützte Kampagnenoptimierung (etwa per Google Performance Max), automatisierte Gebotsstrategien oder Tools zur Conversion-Analyse lassen sich mittlerweile auch mit kleinen Budgets nutzen. Wichtig ist aber, die Basis sauber aufzusetzen – etwa die Produktdaten für Amazon oder Google Shopping – und diese dann regelmäßig zu pflegen und nachzubessern. So wird die eigene Präsenz Schritt für Schritt professioneller. Auch beim Keyword-Set gilt: Mit Longtail-Keywords und spezifischeren Kombinationen, die spezifisch auf Kund*innenbedürfnisse eingehen, erzielen kleine Anbieter*innen bessere Ergebnisse als mit teuren, generischen Begriffen.

5. Kund*innenbindung als unterschätzter Hebel: Gewonnenes Vertrauen als Potenzial für die Zukunft

Nach dem Kauf ist vor dem Kauf – und eine(n) Kund*in, dessen/deren Vertrauen man schon einmal gewonnen hatte, kann man auch deutlich einfacher erneut ansprechen. Für kleine Unternehmen ist Kund*innenbindung daher oft der effizienteste Weg, um Marketingbudgets nachhaltig einzusetzen. Bewertungen und Feedback sollten gerade Start-ups und kleinere Marken erbitten, denn sie helfen nicht nur, das Angebot zu verbessern, sondern erhöhen auch die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und Plattformen. Schließlich eignen sich Newsletter, personalisierte Mailings mit Gutscheinen und Rabatten gut für die Wiederansprache der Bestandskund*innen. Wer das Potenzial seiner Kund*innendaten nutzt, baut sich somit einen organischen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf, den große Player oft gar nicht konsequent ausschöpfen.

Fazit: Cleveres und gezielt schlägt laut und unpräzise

Kleine Unternehmen werden große Marken im Online-Marketing nie über das Budget und nur kurzfristig (und nicht nachhaltig) über den Preis schlagen. Sie können aber gewinnen, indem sie ihre Stärken ausspielen: Nähe zu den Kund*innen, Fokus auf die relevanten Kanäle und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wer sein digitales Schaufenster mit Strategie gestaltet, seine Daten nutzt und Kund*innen langfristig bindet, muss den Vergleich mit den Großen des Marktes nicht scheuen.

Der Autor Janosch Jahn ist Head of Business Unit bei AdsXpress. Die zur Smarketer Group gehörende Agentur berät umfassend und transparent zu Werbelösungen rund um Google, Microsoft & Amazon Ads.

Online unsichtbar?

Basics für Gründer*innen: Wie du deine Zielgruppe online effektiv erreichst und mit welchen Tools du die Sichtbarkeit deiner Website gezielt steigern kannst.

Viele Gründer*innen kämpfen damit, ihre Zielgruppe (auch) online zu erreichen. Wer es dabei versäumt, seine Kund*innen gezielt über Suchmaschinen anzusprechen, verschenkt enormes Potenzial. Um online sichtbar zu werden, braucht es zu Beginn kein großes Budget, sondern vor allem ein tiefgreifendes Verständnis für die eigene Zielgruppe. Mit diesem Wissen und den richtigen Tools lässt sich eine fundierte Online-Strategie entwickeln und die Sichtbarkeit Schritt für Schritt steigern.

1. Der wichtigste Schritt: Die eigene Zielgruppe kennen

Ob es um SEO, Paid Media oder Social Media geht – wenn du nicht weißt, wen du erreichen willst, verpufft jede Maßnahme. Es gilt: erst verstehen, dann vermarkten. Folgende Fragen helfen dir dabei: „Welche Herausforderungen hat mein(e) Kund*in und wie kann ich sie lösen? Was möchte mein(e) Kund*in unbedingt erreichen und wieso möchte er/sie dafür mein Produkt nutzen?“ Nur wer die Bedürfnisse und Pain Points seiner Kund*innen kennt, kann diese auch online gezielter ansprechen – ohne Streuverluste.

Tipps, um ein tiefes Verständnis für die eigene Zielgruppe zu entwickeln:

- Erstelle Buyer Personas: Wer genau ist dein(e) Wunschkund*in? Was braucht diese Person, wo informiert sie sich und welche Sprache spricht sie? Welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie löst du diese?

- Sprich mit echten Menschen: Führe drei bis fünf Gespräche mit potenziellen oder bestehenden Kund*innen, um ihre Bedürfnisse genauer zu verstehen.

- Nutze Tools wie Google Trends, ChatGPT, AnswerThePublic oder Ubersuggest, um typische Fragen und Suchbegriffe herauszufinden.

2. Die Website als digitale Basis – SEO von Anfang an mitdenken

Die Website ist mehr als nur deine Visitenkarte – sie ist deine zentrale Anlaufstelle. Damit sie jedoch gefunden wird, muss sie suchmaschinenoptimiert sein. 99 Prozent aller Kund*innen, die mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, starten mit einer Google Suche. Das gilt auch, wenn sie über eine Empfehlung, Anzeige oder ein persönliches Treffen aufmerksam werden: Sie schauen stets online, wer hinter dem Unternehmen steckt und was es macht.

So kannst du SEO nutzen:

- Recherchiere passende Keywords: Nutze Tools wie Ubersuggest, Sistrix, Seobility oder den Google Keyword Planner.

- Optimiere jede Seite auf ein Haupt-Keyword: z.B. „Finanzberatung für Start-ups“ statt „Leistungen“.

- Achte auf technische Basics: schnelle Ladezeiten, mobile Optimierung, klare Seitenstruktur, sprechende URLs (z.B. „/startup-beratung“ statt „/seite-1“).

- Greife die Probleme deiner Zielgruppe auf und zeige ihr auf, wie du sie mit deinem Produkt deiner Dienstleistung löst.

Tipp: Mit der Google Search Console erkennst du, über welche Suchbegriffe Besucher*innen bereits auf deine Website gelangt sind und wo noch Potenzial liegt.

3. Content mit Mehrwert: Sichtbarkeit durch Relevanz

Content ist nicht gleich Content. Wer Sichtbarkeit aufbauen will, muss Inhalte liefern, die der Zielgruppe weiterhelfen: informativ, praxisnah und gut lesbar. Es ist wichtig, nicht einfach eine Content-Masse mit KI-Tools zu erstellen, sondern wirklich auf den Nutzen für die Zielgruppe im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot/Produkt einzugehen. Es ist besser, weniger Content mit echtem Mehrwert zu erstellen, statt Masse, die keine Relevanz hat.

So erstellst du Content mit Mehrwert:

- Entwickle eine Content-Strategie, die auf die Fragen, Bedürfnisse und Probleme deiner Zielgruppe eingeht.

- Erstelle Evergreen-Content: z.B. „10 Tipps für die Nutzung von Produkt XY“ oder „So funktioniert Google My Business für lokale Sichtbarkeit“.

- Nutze unterschiedliche Inhaltsformate: Blogartikel, Schritt-fürSchritt-Guides, Branchen-News oder Infografiken.

4. Social Media gezielt nutzen – statt überall ein bisschen

Social Media ist ein starker Hebel für digitale Sichtbarkeit, wenn du weißt, wo deine Zielgruppe aktiv ist und welche Inhalte sie dort sehen möchte. Ein Unternehmen muss nicht überall präsent sein, sondern dort, wo sich die eigene Zielgruppe aufhält. Für ein B2B-Business ist LinkedIn sinnvoller als Meta. Start-ups, die mit D2C-Produkten handeln, erreichen ihre Zielgruppe hingegen eher auf Meta oder TikTok.

Tipps zur Social-Media-Nutzung:

- Wo ist deine Zielgruppe wirklich unterwegs? Wo informiert und wo kauft sie?

- Wähle ein bis zwei passende Plattformen aus: für B2B z.B. LinkedIn, für visuelle Themen Instagram oder TikTok.

- Entwickle einen regelmäßigen Posting-Rhythmus.

Soziale Medien bringen nicht nur Reichweite, sondern auch Vertrauen, wenn du authentisch bleibst. Sei realistisch bei der Planung: Nutze lieber nur einen Kanal, dafür aber richtig.

5. Google Ads: Planbare Performance für dein Business

Google Ads liefert Start-ups, die wissen, wonach ihre Zielgruppe sucht und welche Begriffe wirklich konvertieren, sofortige Sichtbarkeit. Für Google Ads benötigst du eine klare Strategie und eine Zielseite, die überzeugt. „Einfach nur“ eine Kampagne zu starten und Budget einzusetzen, bringt selten den gewünschten Erfolg. Im B2B-Bereich lohnen sich Keywords rund um Beratung, Dienstleistung oder Softwarelösungen, bei D2C-Produkten Keywords rund um Produktsuchen oder Markenvergleiche.

Erste Schritte für Google Ads:

- Starte mit fünf bis zehn konkreten Suchbegriffen, die direkt zu deinem Angebot passen.

- Setze ein kleines Tagesbudget ein und teste gezielt verschiedene Anzeigentexte.

- Nutze Conversion-Tracking, um zu sehen, welche Anzeige wirklich Verkäufe generiert.

Wichtig: Starte schlank, teste, lerne und optimiere regelmäßig. Such dir Profis, wenn du dabei Hilfe benötigst.

Google Ads ist kein Selbstläufer, aber ein starker Turbo, wenn du gezielt damit arbeitest. Wichtig: Nicht der Klick zählt, sondern das Ergebnis.

Die richtigen Tools für mehr digitale Sichtbarkeit

Um die digitale Sichtbarkeit zu erhöhen, gibt es viele Tools. Gründer*innen stellen sich oft die Frage, welche davon sie wirklich brauchen. Hier sind die wichtigsten Basic-Tools, die deine digitale Sichtbarkeit steigern helfen:

- Google Search Console zeigt dir, wie Google deine Seite sieht, inklusive Fehlern, Rankings und Klicks.

- Google Analytics 4 analysiert das Nutzungsverhalten: Wer kommt, bleibt und konvertiert?

- Seobility für Keyword-Recherchen und SEO-Einblicke.

- Google Keyword Planner: Hier kannst du, ohne Ads zu schalten, Prognosen und historische Daten für Keywords abrufen und so Keywords analysieren.

Ein regelmäßiger Blick in diese Tools lohnt sich, denn die dort enthaltenen Daten helfen dir, bessere Entscheidungen für deinen zukünftigen Content und geplante Kampagnen zu treffen.

Sichtbarkeit ist kein Zufall

Digitale Sichtbarkeit entsteht, wenn du genau weißt, wen du ansprechen willst, relevante Inhalte produzierst und die richtigen Tools einsetzt. Als Einsteiger*in kannst du klein, aber mit Strategie starten und anschließend regelmäßig optimieren. Es gilt: Wer mehr Zeit als Geld hat, fokussiert sich auf SEO und Content. Wer mehr Geld als Zeit hat, investiert in Anzeigen.

Die Autorin Katharina Vogt ist Geschäftsführerin der Vogt digital GmbH. Ihr Spezialgebiet ist das suchmaschinenbasierte Marketing.

Influencer-Marketing: Sozialabgaben und Steuerfallen

Was Influencer*innen und Auftraggebende bei ihrer Zusammenarbeit steuerrechtlich wissen und beachten sollten.

Die Reichweite von Influencer*innen und ihr Einfluss auf die Follower*innen machen sie zu einem begehrten Teil von Marketingkampagnen und Produktplatzierungen von Unternehmen. Doch die Zusammenarbeit birgt nicht nur Fallstricke für die Influencer*innen selbst, sondern auch für Auftraggebende. Das gilt gerade auch im Hinblick auf die Sozialabgaben an die Künstlersozialkasse (KSK). Was es dabei zu beachten gibt, erklärt Rechtsanwältin Nicole Golomb bei Ecovis in Regensburg.

Influencer*innen sind heute feste Größen in Werbekampagnen, bei denen teils große Summen fließen. Wie zuletzt die Fälle in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile auch in den anderen Bundesländern zeigen, können die steuerlichen Folgen gravierend sein: Dort prüfen Ermittler*innen des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein mögliches Steuervolumen von rund 300 Millionen Euro, das Influencer*innen nicht erklärt haben sollen. Neben unklaren Einnahmen aus Klickvergütungen, Werbedeals oder Abo-Zahlungen rücken damit auch die Pflichten von Unternehmen stärker in den Fokus, etwa wann sie die Künstlersozialabgabe (KSA) an die Künstlersozialkasse (KSK) für die Zusammenarbeit mit Influencer*innen zahlen müssen.

Wann Unternehmen die KSA zahlen müssen

Die KSK verschafft selbstständigen Künstlern und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu ähnlichen Bedingungen, wie sie Arbeitnehmende haben. Viele Unternehmen außerhalb der klassischen Medien- und Kreativbranche sind überrascht, dass auch sie die Künstlersozialabgabe zahlen müssen, wenn sie für Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit Influencer oder andere Kreative beauftragen.

Unternehmen müssen die KSA leisten, wenn sie Aufträge an selbständige Künstler*innen oder Publizist*innen vergeben (Paragraph 24 Absatz 1 und Absatz 2 Künstlersozialversicherungsgesetz, KSVG). Dazu gehören einerseits klassische Verwerter wie Verlage, Fernsehsender oder Galerien. Andererseits trifft die Pflicht auch Unternehmen, die für ihre eigene Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit externe Kreative beauftragen. Sobald Firmen Influencer*innen beauftragen, bewegen sie sich in einem Bereich, den sie gar nicht als abgabepflichtig wahrnehmen.

Für das Auftragsvolumen gelten Bagatellgrenzen, die jedoch nicht für klassische Verwerter gilt:

- bis Ende 2025: 700 Euro pro Kalenderjahr,

- ab 2026: 1.000 Euro pro Kalenderjahr geplant.

- Unterhalb dieser Schwellen entfällt die KSA.

Wann Influencer*innen abgabepflichtig werden

Als abgabepflichtig gelten Leistungen von selbständigen Künstler*innen oder Publizist*innen, wenn natürliche Personen oder Personengesellschaften sie erbracht haben. Arbeiten juristischer Personen, etwa von einer GmbH, oder von Gesellschaften wie einer GmbH & Co. KG oder einer Offenen Handelsgesellschaft lösen dagegen keine KSA aus.

Influencer*innen lassen sich durchaus als Künstler*innen einstufen, wenn sie Videos, Fotos oder Podcasts mit eigener kreativer Gestaltung produzieren. Bereits ein geringer künstlerischer Charakter kann genügen, um die Abgabepflicht zu begründen. Keine Abgabe fällt dagegen an, wenn ein(e) Influencer*in lediglich ein Produkt empfiehlt oder verlinkt, ohne eine eigenständige kreative Leistung zu erbringen.

Grauzonen und Risiken

In der Praxis entstehen häufig Unsicherheiten – etwa bei stilistisch aufwendig gestalteten Produktpräsentationen. Im Zweifel nimmt die KSK eine eigene Bewertung vor, die auch rückwirkend erfolgen kann. Das führt nicht selten zu erheblichen Nachforderungen.

Muss ein Unternehmen die Abgabe leisten, kommen weitere Pflichten hinzu, die so im KSVG geregelt sind:

- umfassende Auskunfts- und Vorlagepflichten (Paragraph 29),

- Meldung aller an selbständige Künstler*innen gezahlten Entgelte (Paragraph 27),

- Auszeichnungspflichten (Paragraph 28)

- Vorauszahlungspflichten (Paragraph 27 Absatz 2)

Beratung zahlt sich aus

Die Beauftragung von Influencer*innen kann also weitreichende Konsequenzen haben. Influencer-Marketing wird zunehmend wichtiger, doch die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sind in vielen Unternehmen nicht ausreichend bekannt. Eine rechtzeitige Beratung hilft, Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden.

Vom Elevator Pitch zum echten Kontakt: So bleibst du auf Events in Erinnerung

Events sind voll, laut und schnell. Viele Pitches klingen gleich. Was bleibt, sind oft die Zweifel, ob jemand zuhört und ob die Story hängen bleibt. Hier ist ein klarer Plan, mit dem du als Gründer*in nicht nur sprichst, sondern auch lange in Erinnerung bleibst.

Welche Events für Start-ups wichtig sind

Nicht jedes Event bringt dir Reichweite. Große Messen sind gut, um Trends zu sehen und zufällig Investor*innen zu treffen. Kleine Meetups sind oft besser, um echte Gespräche zu führen. Pitch-Wettbewerbe helfen, deine Story zu testen und Sichtbarkeit zu bekommen. Branchenevents bringen dich nah an Kund*innen, die deine Lösung wirklich gebrauchen können. Und dann gibt es noch Netzwerktreffen von Acceleratoren oder Coworking-Spaces - da findest du oft Mentor*innen oder erste Geschäftspartner*innen. Überlege dir vorher: Willst du Investor*innen, Kund*innen oder Sparringspartner*innen treffen? Danach entscheidest du, wo du hingehst.

Vor dem Event: Ziele setzen, Fokus halten

Ein Event ist keine Bühne für endlose Pitches. Es ist ein Spielfeld für Beziehungen. Wer ohne Plan kommt, wirkt schnell beliebig. Deshalb gilt: Vorbereitung ist deine größte Stärke.

Strategische To-dos

1. Definiere dein Ziel: Willst du Investor*innen ansprechen, Kund*innen gewinnen oder Geschäftspartner*innen finden? Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Konzentriere dich auf maximal zwei Ziele. So weißt du, wen du ansprechen solltest und wen nicht.

2. Recherchiere die Gästeliste: Viele Events veröffentlichen Speaker*innen oder Sponsor*innen vorab. Schau dir an, wer interessant für dich ist. Markiere drei bis fünf Personen, die du wirklich treffen willst. Bereite eine kurze, persönliche Anknüpfung für jede Person vor. So bist du nicht eine/r von vielen, sondern jemand, die/der sich Mühe gibt.

3. Arbeite an deinem Auftritt: Damit ist nicht nur dein Pitch gemeint. Denk an dein Gesamtbild: Kleidung, Körpersprache, wie du dich vorstellst. Professionell wirkt nicht steif, sondern klar. Auch kleine Dinge zählen, zum Beispiel, ob du leicht erklärst, was dein Startup macht, oder ob du dich in Fachjargon verstrickst.

4. Trainiere deinen Pitch – aber nicht auswendig: Du brauchst keine perfekte Rede. Besser ist, wenn du deine Kernbotschaft so verinnerlicht hast, dass du sie flexibel rüberbringen kannst. Drei klare Punkte reichen: Problem - Lösung - Nutzen. Wenn du das frei variieren kannst, wirkst du authentisch und nicht einstudiert.

5. Plane deinen Erinnerungsanker: Menschen erinnern sich an kleine, konkrete Dinge. Das kann eine Zahl sein, eine kurze Story oder ein visueller Anker wie ein ungewöhnliches Beispiel. Überlege dir vorher, was du nutzen willst, damit dein Gegenüber dich später noch zuordnen kann.

6. Bereite dein Material vor: Visitenkarten wirken altmodisch, sind aber praktisch. Smarter wird es mit einem QR-Code: der führt direkt zu deiner Webseite, deinem Kalender oder einer One-Pager-Landingpage. Wenn du kleine Giveaways einsetzt, dann nur Dinge, die wirklich nützlich sind, z. B. Kugelschreiber oder Notizbücher. Weitere Inspiration findest du hier.

Auf dem Event: Präsenz zeigen, Kontakte knüpfen

Ein Event ist kein Marathon, bei dem du möglichst viele Visitenkarten einsammeln musst. Es geht darum, wie du dich präsentierst, wie du zuhörst und ob andere dich in Erinnerung behalten. Qualität schlägt Quantität – drei gute Kontakte bringen dir mehr als dreißig flüchtige Gespräche.

Sichtbar sein, ohne zu nerven

Stell dich nicht in die Ecke und warte darauf, dass dich jemand anspricht. Such dir bewusst Momente, um auf Leute zuzugehen. Gleichzeitig: niemand mag aufdringliche Monologe oder aggressive Visitenkartenverteilung. Halte die Balance zwischen aktiv und angenehm.

- Stell dich in die Nähe des Buffets oder der Kaffeemaschine. Dort entstehen oft spontane Gespräche.

- Lieber fragen „Kann ich mich kurz dazu stellen?“ als ungefragt in eine Gruppe platzen.

Mit einfachen Fragen starten

Small Talk ist nicht belanglos, er ist der Türöffner. Eine einfache Frage reicht, um ins Gespräch zu kommen: „Was hat dich heute hergebracht?“ oder „Welche Session war für dich bisher die spannendste?“. So entsteht ein natürlicher Einstieg, ohne dass du sofort pitchen musst.

Den Pitch flexibel einsetzen

Dein Kurzpitch bleibt wichtig, aber er sollte sich an die Situation anpassen. Investor*innen wollen etwas anderes hören als potenzielle Kund*innen oder Mentor*innen. Die Grundstruktur ist immer gleich – Problem, Lösung, Ergebnis - aber die Betonung wählst du passend zur Person.

- Beispiel für Investor*innen: „Wir adressieren einen Markt von 2,5 Mrd. € und wachsen aktuell 20% pro Monat.“

- Beispiel für Kund*innen: „Du verlierst weniger Zeit mit Bestandsplanung, weil alles automatisch läuft.“

- Beispiel für Mentor*innen: „Wir haben es geschafft, unser MVP in 6 Wochen zu launchen - aber das Onboarding ist noch unser Schwachpunkt.“

Geschichten bleiben hängen

Zahlen sind nützlich, aber Geschichten prägen sich ein. Ein Beispiel aus dem Alltag deiner Nutzer*innen macht dich viel greifbarer als jede Statistik. „Eine Bäckerei, die wir betreuen, musste keine Kund*innen mehr wegschicken, weil die Croissants nie mehr ausgingen.“ Solche Bilder bleiben im Kopf.

Gespräche klar beenden

Viele Gründer*innen wissen nicht, wann sie ein Gespräch beenden sollen. Aber genau das macht dich professionell: Bedanke dich kurz, kündige an, dass du dich meldest, und geh den nächsten Schritt. Zum Beispiel: „Schön, dich kennenzulernen. Ich schicke dir morgen den Link, wie besprochen.“ oder „Ich will dich nicht länger aufhalten, lass uns gern später weiterreden.”. Das zeigt Respekt und macht den Weg frei für ein Follow-up.

Nach dem Event: Dranbleiben statt abtauchen

Das Wichtigste passiert oft erst nach dem Event. Melde dich innerhalb von ein bis zwei Tagen, solange ihr euch beide noch erinnert. Halte deine Zusagen ein und mach es konkret: ein Link, eine Case Study oder ein Termin. Schreib persönlich und nicht generisch. Ein kurzer Bezug zum Gespräch reicht. Und bleib locker: Nicht jede Begegnung führt sofort zu einem Deal, aber wer sich verlässlich meldet, bleibt im Kopf. So machst du aus einem ersten Pitch eine echte Verbindung, die weit über das Event hinausgeht.

Warum Entrepreneurial Marketing am Küchentisch beginnt

Viele Gründer*innen sehen in Marketing nur die Werbetätigkeit, aber nicht die strategischen Vorteile eines ganzheitlichen Ansatzes. Warum das ein fundamentaler Denkfehler ist und wie du von Anfang an bewusst gegensteuerst, erfährst du hier.

Insbesondere in der Start-up-Welt stehen Produkt und Finanzierung im Vordergrund, Marketing wird als (noch) nicht nötig eingestuft. Das wird problematisch, wenn Gründer*Innen, vor allem von Tech-Start-ups, in der Euphorie des Anfangs Marktpotenziale über- oder die Erklärungsbedürftigkeit des Produkts unterschätzen. Marketing ist jedoch weit mehr als Werbung und sollte im Gründungskontext eine essenzielle Rolle spielen. Wer ein paar Kniffe kennt und diese bewusst in die Arbeitswoche integriert, baut von Anfang an ein sicheres Verständnis für das Marktumfeld und Kund*innenwünsche auf und erhält wertvolle Informationen für die strategische Ausrichtung.

Die 4P des Marketing-Mix zeigen, wie vielfältig Marketing ist:

- Product/Produkt: Gutes Marketing ermöglicht eine genaue Kenntnis von Kundenanforderungen, Konkurrenzprodukten und sorgt für Differenzierung.

- Price/Preis: Es erleichtert die Einschätzung, welchen Preis die Zielgruppe zu zahlen bereit ist und welche Erwartungen der Markt stellt.

- Place/Distribution: Es vereinfacht die Wahl der relevanten Kanäle, auf denen man Kunden erreicht.

- Promotion/Kommunikation: Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen die Definition von effektiven Kommunikationsmaßnahmen, um Kunden zu gewinnen.

Man kann das beste Produkt entwickeln – wenn niemand davon erfährt, wird es sich nicht verkaufen.

Gerade für Gründer*innen sind diese Themen essenziell und sollten denselben Stellenwert einnehmen wie eine fundierte Produktentwicklung und die zur Umsetzung nötige Finanzierung. Wie kannst Du das also sinnvoll angehen? Marketing ist ein funktional sehr diverses Feld: Strategie, Produktmarketing, Branding, PR, Social Media, Performance Marketing, um nur einige zu nennen – und auch innerhalb dieser Disziplinen ist ein hoher Spezialisierungsgrad üblich. Wo schon Marketers dazu neigen, sich in einem Themenkomplex zu spezialisieren, ist es Gründer*innen unmöglich, alle diese Felder selbst abzudecken. Das Bewusstsein für die Relevanz ist jedoch der erste Schritt.

Marktkenntnis: Fakten vor Annahmen

Den Begriff Zielmarkt assoziieren viele vor allem mit Kund*innen. Tatsächlich gehören auch Konkurrent*innen, Lieferant*innen, Partner*innen und regulatorische Faktoren dazu. Es reicht nicht, den Zielmarkt nur geografisch und demografisch zu definieren. Eine umfassende Marktanalyse gleich zu Beginn schafft Klarheit über Hürden, Wettbewerb und Anzahl möglicher Kunden, deren Kaufkraft oder Sättigung. Diese Daten helfen bei Umsatzprognosen und Preisfindung.

Gerade bei innovativen Start-ups kann die Zielmarktbestimmung anfangs schwierig sein. Wenn noch keine Gespräche mit potentiellen Kund*innen geführt wurden, kann es zu Fehleinschätzungen des Produktpotenzials kommen. Zeiten gesamtwirtschaftlich starker Entwicklungen verleiten außerdem dazu, die positive Marktlage ohne kritischen Blick auf das eigene Vorhaben zu übertragen und zu optimistische unternehmerische Entscheidungen zu treffen.

Empfehlung: Eine detaillierte Analyse von Marktvolumen und -potenzialen steht am Anfang. Hierbei sollte die Datenbasis nicht älter als 12 bis 18 Monate sein.

Achtung: KI-generierte Marktanalysen sind oft zu optimistisch. Daher: Kund*innenfeedback einholen, Worst-Case-Szenarien durchspielen und Puffer einbauen, damit Dein Vorhaben von möglichst realistischen Daten gestützt ist.

Auch bei der Zielgruppendefinition solltest du dich nicht zu einer zu optimistischen Einschätzung bzgl. Anzahl, Wünschen und Kaufverhalten hinreißen lassen, sondern realistische Einschätzungen treffen. Beginne mit Annahmen zu Alter, Geschlecht, Einkommen, Ausbildung, Herkunft und Kultur. Anschließend kannst du mit dieser Gruppe in Kontakt treten, um psychografische Merkmale wie Werte, Interessen, Medienverhalten, Preissensibilität, Ängste oder Ziele zu erfassen. Diese Informationen sind nötig, um den Produkt-Markt-Fit zu klären, das Produkt bei Bedarf anzupassen und passende Marketingkanäle zu wählen.

Empfehlung: Schon früh Annahmen zur erwarteten Zielgruppe treffen und diese mit realen Erkenntnissen gegenchecken, Feedback einholen, die Annahmen validieren und die Produktentwicklung oder Marketingstrategie anpassen.

Achtung: Auch und gerade negatives Feedback ist sehr wertvoll. Ehrliche Meinungen helfen beim Erkennen von Lücken oder blinden Flecken.

Die Beschäftigung mit Wettbewerber*innen ist ebenso wichtig. Gründer*innen überschätzen in der Anfangseuphorie oft die Innovationskraft des Produkts oder ignorieren vorhandene Konkurrenz. Ohne Wettbewerbsanalyse verfehlt das Produkt womöglich den Markt oder trifft gar keine Marktlücke.

Empfehlung: Je klarer die Produktidee, desto früher kann man mit Wettbewerbsanalysen starten. Wer ist bereits aktiv? Wie wird das Konkurrenzprodukt angenommen? Wie tritt das Unternehmen auf?

Diese Informationen helfen nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern auch bei der Positionierung. Neben Alleinstellungsmerkmalen im Produkt sind auch Design, Sprache, Stil und Werte wichtig, um sich von den Wettbewerbern abzuheben. Gerade wenn viele einander ähnliche Wettbewerber bekannt sind, kann ein bewusst gewählter Kontrast Wiedererkennung und Abgrenzung schaffen – sollte aber zur Zielgruppe und zur Markenidentität passen.

Storytelling: Pitchtraining am Küchentisch

Wenn die Nische im Markt definiert ist, braucht es eine Story. Jede Gründungsidee trägt eine einzigartige Geschichte in sich, die Du als Basis für Branding und Kommunikation nutzen kannst. Wer erst beim Verkaufsstart damit beginnt, ist zu spät dran.

Storytelling beginnt am Küchentisch, wenn du Familie oder Freunden von deiner Idee erzählst. Diese Gespräche sind erste Pitches und damit Trainingsgelegenheiten, um die deine Story zu verfeinern und Feedback einzuholen. So findest du die Sicherheit für einen selbstbewussten Auftritt, wenn es das erste Mal wirklich zählt: bei Banken und Kreditgebern, potenziellen Investor*innen, Kund*innen oder auf der Bühne.

Die Story entwickelt sich selten über Nacht. Aber mit ein paar Leitfragen kommst du ihr schrittweise näher. Beginne mit der Ausgangslage.

Bietest Du ein neues Produkt oder betrittst Du einen neuen Markt? Welche Probleme löst Dein Produkt und welche Vorteile bietet es?

Mit einer Neuheit hast Du mehr gestalterische Freiheit. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, weil der Markt noch keine Erwartungen hat und es keinerlei Leitlinien gibt. Andererseits bietet sich damit die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, ohne dass der Markt bereits von Vorgängern beeinflusst wurde.

Bringst Du ein weiteres Produkt in einen bestehenden Markt?

Hier kommt es vor allem auf deine Nische im Marktgefüge an. Was unterscheidet Dein Produkt von den anderen? Was macht des besser als die Konkurrenzprodukte?

Sobald der Ausgangspunkt klar ist, gleichen die weiteren Schritte der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch: Was ist die Story hinter dem Produkt? Wie kam es zu der Idee, bzw. was treibt dich an? Was ist der rote Faden, mit dem du die Zielgruppe treffsicher ansprichst?

Drei Beispiele, um Deine Story zu erzählen

- Gründer*innen als Marke: Positionierung als Thought Leader für ein bestimmtes Thema oder "Building in Public" sind ideal für erklärungsbedürftige Produkte. So kann man innerhalb des Gründungsprozesses immer wieder Informationen zum Produkt zu teilen und den Markt damit auf den Launch vorbereiten.

- Problemzentrierte Story: Die Geschichte beginnt mit einer gesellschaftlichen, alltäglichen oder ganz spezifischen Herausforderung der Zielgruppe und positioniert das Produkt als Lösung. Das funktioniert besonders gut, wenn lange Vorlaufzeiten notwendig sind, ist aber eher ungeeignet bei sensiblen Technologien mit Patentschutzbedarf.

- Fiktive Persona: Eine Figur steht sinnbildlich für die Zielgruppe (z.B. Smilla von IKEA). Diese Figur bildet über einige Monate einen Teil der Kommunikationsaktivitäten und positioniert das Produkt als Teil des alltäglichen Lebens der Zielgruppe.

Es gibt für deine Story kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass sie hängen bleibt, dass herausarbeitest, was Dein Produkt einzigartig macht, und, dass du dich damit so wohlfühlst, dass du sie natürlich und authentisch erzählen kannst.

Fazit: Erst verstehen, dann vermarkten

Marketing ist kein Verpacken eines fertigen Produkts, sondern Teil der Produktentwicklung. Trotz seiner Vielseitigkeit muss es aber nicht kompliziert sein. Es braucht Fokus und einen festen Platz im Gründungsprozess, zum Beispiel ein bestimmtes Zeitfenster pro Woche. Wer sich dabei frühzeitig die richtigen Fragen stellt, legt den Grundstein für wirksames Handeln:

- Analysen bringen Klarheit über Markt, Zielgruppe und mögliche Stolpersteine.

- Die richtige Positionierung im Marktgeschehen grenzt von der Konkurrenz ab und schafft eine Orientierungshilfe.

- Die eigene Geschichte klar haben und gezielt kommunizieren, damit Kund*innen sich langfristig an das Produkt erinnern.

Wenn du diese Schritte befolgst, baust du von Anfang an ein Marketing auf, das ins Schwarze trifft und nicht nur laut ist.

Die Autorin Kaya Schramm ist Marketingleiterin bei einem Transport- und Logistikunternehmen und gibt freiberuflich Workshops zu „Entrepreneurial Marketing“ an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Neben ihrer Leidenschaft für Marketing, Kommunikation und die zugehörigen Prozesse beschäftigt sie sich besonders gern mit Themen rund um die Startup-Welt.

Brand meets Performance

Brigitte Streibich, Gründerin der Boutique-Agentur CONTEGY., erklärt im Interview, warum sich Brand und Performance perfekt ergänzen – und wie eine ganzheitliche Content-Strategie beide Zielsetzungen vereint.

Du hast viel Erfahrung mit B2B- und Tech-Start-ups. Was ist da State-of-the-Art in Sachen Marketing?

Viele Start-ups schwören auf Performance Marketing, weil sie damit ganz einfach die Ergebnisse ihrer Strategien und Kampagnen messen können. Gerade bei jungen Tech-Unternehmen ist eine gewisse Affinität für datengetriebene Ansätze da. Dank digitaler Kommunikationskanäle und Big Data Analytics sehen Marketingverantwortliche in Echtzeit, welche Formate bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb jagen sie Kennzahlen wie Reichweite, Cost-per-Click (CPC), Click-Through-Rate (CTR) und Return on Advertising Spend (ROAS) hinterher. Diese Transparenz ist ein riesiger Vorteil, weil Start-ups so schnell auf Veränderungen am Markt reagieren und ihre Strategien anpassen können. Das ist besonders wichtig für VC-finanzierte Start-ups, die oft unter großem Druck stehen und sofort messbare Erfolge zeigen müssen, um Investoren zu überzeugen und ihr Geschäftsmodell zu skalieren.

Spielt Brand Marketing dann überhaupt schon eine Rolle für Start-ups?

Vor allem im B2B-Umfeld wird das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Viele denken immer noch, dass Branding nur aus Logo, Schrift und Farben besteht. Doch Brand Marketing ist so viel mehr: Es geht um die Markenidentität, den Markenkern und Werte – und auch darum, eine konsistente Marke mit Wiedererkennungswert aufzubauen. Gerade bei komplexen und erklärungsbedürftigen Themen sind eine klare Kommunikation und das Vertrauen der Kunden entscheidend. Natürlich ist es verständlich, dass Start-ups anfangs ihre Zeit und ihr Geld in Performance Marketing stecken, um erste Erfolge zu erzielen und Ideen zu testen. Aber spätestens, wenn das Produkt entwickelt und die ersten Kunden da sind, sollte man anfangen, sich um die Marke zu kümmern.

Heißt das, man muss sich irgendwann zwischen Performance und Brand Marketing entscheiden?

Nicht unbedingt. Brand und Performance stehen eigentlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich perfekt. Unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten hat gezeigt, dass B2B-Start-ups beides brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Wie lassen sich Performance und Brand Marketing miteinander verheiraten?

Content! Hochwertiger Content trägt dazu bei, dass die KPIs im Performance Marketing erreicht werden und stärkt gleichzeitig die emotionale Bindung sowie den Wiedererkennungswert der Marke. Mit einer durchdachten Content-Strategie können Start-ups sowohl kurzfristige Erfolge einfahren als auch langfristig eine starke und vertrauenswürdige Marke aufbauen. Es geht darum, Inhalte zu schaffen, die sofort ansprechen und die Conversion fördern, gleichzeitig aber die Markenwerte klar rüberbringen.

Welche typischen Fehler beobachtest du bei Start-ups im Bereich Content Marketing?

Viele Start-ups arbeiten nach einem MVP-Ansatz: Sie konzentrieren sich auf schnelle, messbare Ergebnisse und produzieren deshalb Content, der für erste Tests genügt, aber qualitativ nur mittelmäßig ist. Diese Herangehensweise mag bei der Produktentwicklung helfen, würde ich beim Content aber nicht empfehlen. Zum einen wirkt sich schlechter Content negativ auf die Performance aus. Zum anderen zahlt alles, was produziert und kommuniziert wird, auf die Wahrnehmung der Marke ein. Das heißt ganz konkret: Wenn ich mein Produkt als Quality Leader am Markt positionieren möchte, kann ich nicht schlechten oder sogar fehlerhaften Content ausspielen – das ist kontraproduktiv.

Was macht eine gute Content-Strategie aus?

Da sind zum einen die Basics – Klarheit und Konsistenz im Messaging, die Balance zwischen kurz- und langfristigen Zielen sowie eine Ausrichtung an den übergeordneten Unternehmenszielen. Wichtig ist aber vor allem, Storytelling und Messbarkeit im Content Marketing richtig zusammenzubringen. Ein Beispiel dafür ist das B2B-Scale-up remberg. Dort arbeitet das Marketingteam eng mit dem Vertrieb zusammen und produziert hochwertigen Content für jede Phase des Sales Funnels – Blogartikel, Whitepaper, eBooks und Customer Success Stories. Mit strategischem Storytelling vermitteln die Assets das Potenzial der komplexen, KI-basierten Plattform und unterstützen damit direkt den Vertrieb dabei, seine Umsatzziele zu erreichen. Die Ergebnisse misst das Team mit klaren Performance-KPIs. Das hilft ihnen, ihre Strategie ständig zu verbessern: Was gut funktioniert, wird skaliert, weniger effektive Maßnahmen werden optimiert.

Wie bringt man dann die Marke ins Spiel?

Ein Beispiel dafür ist PIONIX, ein Start-up, das auf Basis von Open Source ein Betriebssystem für E-Ladestationen entwickelt. Schon in einer frühen Wachstumsphase hat sich das Gründungsteam entschieden, an seiner Markenstrategie zu arbeiten. Nach einer intensiven Assessment-Phase wurden Brand Core, Framework und Manifesto entwickelt. Gerade läuft ein großer Brand Relaunch mit einer 360°-Kampagne, einem überarbeiteten Corporate Design, einer neuen Website und neuen Brand Assets.

Damit die Markenkommunikation nicht stillsteht, werden im Rahmen einer ganzheitlichen Content-Strategie schon jetzt Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel eine PR-Kampagne, Whitepaper und Blogartikel. Sie stärken Stück für Stück die Wahrnehmung der Marke und unterstützen das langfristige Branding.

Was können wir aus den Erfolgsbeispielen lernen?

Die Beispiele von remberg und PIONIX zeigen, dass eine gut durchdachte Content-Strategie sowohl Performance-Marketing-Ziele als auch Branding-Ziele erfolgreich verbindet. Die Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein und verfolgen völlig verschiedene Marketingstrategien. Aber sie setzen beide auf strategisches Storytelling mit hochwertigem Content. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, eine klare Markenidentität zu entwickeln und diese durchgehend zu kommunizieren, während man die Wirksamkeit der Maßnahmen ständig misst und sie entsprechend optimiert. Ganzheitliches Content Marketing wird zum Erfolgsfaktor für Start-ups, um ihre Marketingziele zu erreichen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Das klingt nach viel Aufwand und großen Budgets.

Start-ups können definitiv auch ohne große Budgets viel erreichen. Es kommt darauf an, gezielt und strategisch vorzugehen – dann sind auch organische Maßnahmen wirkungsvoll. Hochwertiger Content, der genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe abgestimmt ist, lässt sich auch mit begrenzten Mitteln erstellen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen und die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Meine Empfehlung: Qualität statt Quantität!

Brigitte, danke für deine Insights

Google Update am 26.03.2025 mit gravierenden Folgen

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google zeigt keine Links mehr – und viele Unternehmen fliegen raus: Wie die neue KI-Suche alles verändert.

Am 26. März 2025 hat sich die digitale Welt in einer einzigen Nacht verändert. Google hat in Deutschland ein umfassendes Update ausgerollt – mit gravierenden Folgen: Statt wie gewohnt eine Liste mit Websites auszuspielen, liefert Google bei immer mehr Suchanfragen jetzt direkt generierte KI-Antworten. Klassische Suchergebnisse? Rutschen nach unten oder verschwinden ganz.

Was für Nutzer*innen praktisch klingt, ist für Unternehmen – vor allem kleine und mittlere Betriebe – ein echter Schock. Denn wer in den neuen „KI-Übersichten“ nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit, Klicks und im schlimmsten Fall seine wichtigste digitale Einnahmequelle.

Die neue Realität: Antworten statt Klicks

Früher klickten rund 80 Prozent der Nutzer*innen auf ein Suchergebnis. Heute sind es laut ersten US-Daten nur noch 20 bis 30 Prozent. Der Grund: Google beantwortet viele Fragen selbst – direkt in der Suche, ohne dass User*innen eine Website aufrufen müssen. Ob „Bester Steuerberater in Berlin“ oder „Wie behebe ich einen Wasserschaden?“ – Die KI liefert die Antwort gleich mit. Für viele Websites bedeutet das: kaum noch Traffic.

Besonders betroffen sind KMUs, deren Online-Marketing bisher auf organische Sichtbarkeit setzte. Dazu gehören Handwerksbetriebe, Arztpraxen oder lokale Händler*innen. Wer nicht mehr erscheint, wird im digitalen Raum quasi unsichtbar. Für viele ist das eine existenzielle Bedrohung.

Das klassische SEO ist tot

Das Urteil fällt deutlich aus: Das klassische SEO ist tot. Wer jetzt nicht in Googles KI-Antworten auftaucht, verliert bis zu 60 Prozent seines Traffics. Mein Unternehmen berät Mittelständler*innen ab April 2025 genau zu diesem Thema: Wie man als Marke oder Dienstleister*in in der neuen Google-Welt sichtbar bleibt. Denn Sichtbarkeit entsteht heute nicht mehr über Platz 1 bei den Suchergebnissen – sondern über die Frage, ob man in der Antwort der KI vorkommt.

Answer Engine Optimization statt SEO

Das neue Zauberwort heißt AEO: Answer Engine Optimization. Statt nur darauf zu achten, ob eine Website technisch sauber und mit Keywords bestückt ist, geht es jetzt darum, Inhalte so zu gestalten, dass sie von der KI als vertrauenswürdig erkannt und zitiert werden. Und das ist komplexer als herkömmliche SEO-Optimierung.

Was jetzt zählt:

- Strukturierte Daten: Inhalte müssen mit sogenannten Schema.org-Tags markiert sein, damit die KI sie korrekt einordnen kann.

- Online-Reputation: Positive Bewertungen auf Google, Trustpilot & Co. senden wichtige Signale. Auch Inhalte auf Plattformen wie Reddit, gutefrage.net oder Fachforen spielen eine Rolle.

- E-E-A-T-Faktoren: Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit – diese vier Kriterien entscheiden darüber, ob ein Unternehmen in der KI-Antwort landet.

Beispiel aus der Praxis: IT-Dienstleister trotzt der KI-Welle