Aktuelle Events

Wunderflats: 7 Tipps aus 7 Jahren Unternehmensgeschichte

Arkadi Jampolski, Co-Gründer und COO von Wunderflats, mit sieben Learnings aus sieben Jahren Start-up-Unternehmertum.

Die sieben Weltwunder, die sieben Todsünden, sieben Jahre Pech, das verflixte siebte Jahr, im siebten Himmel: Kaum eine Zahl ist mit so vielen Mythen verbunden wie die Sieben. Immer wieder erscheint sie uns als relevante Größe, an der man Dinge misst. Auch für junge Unternehmen ist die Zahl Sieben ein relevanter Erfolgsindikator. Durchschnittlich 90 Prozent aller gegründeten Start-ups scheitern bereits nach fünf Jahren. Ist dieser statistische Meilenstein geschafft, kann es also nur noch nach oben gehen – so die Hoffnung.

Bei unserem 2015 gegründeten Berliner Unternehmen Wunderflats ist genau das der Fall gewesen. Aus einer einfachen Idee – möblierten Wohnraum einfach, flexibel und sicher zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen zu vermitteln – ist im siebten Jahr des Bestehens Deutschlands Marktführer für möbliertes Wohnen auf Zeit geworden. Dass der Weg vom jungen, wilden Start-up hin zum dynamischen Scale-up von Veränderung und Umbrüchen geprägt war, versteht sich von selbst. Wir teilen unsere sieben wichtigsten Learnings.

Verbindet Vielfalt durch eine gemeinsame Mission

Zahlreichen Studien zufolge ist ein diverses (Gründer-)Team erfolgreicher als ein homogenes. Meinen Mitbegründer Jan Hase und mich verbindet eine übereinstimmende Wertebasis – wir teilen eine Vision und verfolgen die gleiche Mission. Dass wir zudem beide aus bescheidenen Verhältnissen kommen, ist ein weiterer gemeinsamer Nenner. Doch Arbeit und Leben gestalten wir oft unterschiedlich. Für uns zählt Vielfalt – das gilt auch für die gesamte Wunderflats-Familie: Wir bringen Führungskräfte aus jungen Unternehmen wie GetYourGuide, AirBnB oder Flixbus mit anderen zusammen, die in sehr professionellen Konzernen wie Mercedes gelernt haben. Bei uns arbeiten Menschen mit Top-Uniabschlüssen, Kolleg*innen ohne Studium, junge und jung gebliebene Mitarbeitende ziehen an einem Strang und ergänzen einander. Denn für uns ist eines klar: Wer Unterschiedlichkeiten durch ein gemeinsames Fundament aus Vertrauen, gegenseitigem Verständnis und transparenter Kommunikation zusammenbringt und eine vereinende Mission verfolgt, gewinnt.

Fortschritt im Markt für Fortschritt im Unternehmen

Eine weitere wichtige Erkenntnis, die Gründer*innen verinnerlichen sollten: Ein Unternehmen schwebt nicht auf einer einsamen Wolke, sondern ist immer eingebettet in ein Ökosystem aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es lohnt sich für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich mit anderen Stakeholdern zu vernetzen und gemeinsam die Branche voranzubringen, statt immer nur das eigene Unternehmen im Blick zu haben. Mein Co-Gründer Jan beispielsweise engagiert sich in mehreren Kommissionen wie der Bundeskommission für Digitalisierung oder der Bundesfachkommission Bau, Immobilien & Smart Cities, deren Arbeit indirekt auch auf unsere Unternehmensziele einzahlt. Auf diese Weise entstehen Symbiosen, die für alle Beteiligten sinnvoll und gewinnbringend sind.

Das Bauchgefühl durch Analysen zu unterdrücken ist fatal

Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer steht an irgendeinem Punkt im Unternehmenszyklus vor harten Entscheidungen. Die wichtigsten Fragen, die man sich in solchen Momenten stellen sollte, lauten: Wie groß ist das Erfolgspotenzial? Wie hoch sind die Kosten, diese Entscheidung in Zukunft zu ändern, anzupassen oder weiterzuentwickeln? Liegen alle Perspektiven auf dem Tisch? Wie viel Momentum verlieren wir, wenn wir uns nicht sofort entscheiden? Auch wenn die rationale Faktenlage noch so klar sein mag, am Ende darf eine Entscheidung auch immer emotional geprägt sein; durch das altbekannte Bauchgefühl. Wenn nötige Fakten fehlen, um eine Entscheidung zu treffen, hilft oft nur die Intuition. Und anders herum weist uns unser Bauchgefühl auch auf Entwicklungen hin, die sich vielleicht noch nicht in den Daten niederschlagen. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, denn ein Momentum ist schnell vergangen und ohne Momentum gibt es keinen Fortschritt.

Kultur frisst die Strategie zum Frühstück

Ein weiterer Punkt mit enormer Strahlkraft ist die eigene Unternehmenskultur. Gerade für neue Teammitglieder und junge Menschen, die frisch in den Arbeitsalltag starten, bietet eine starke Firmenkultur eine hervorragende Orientierung dafür, welche Werte im Berufsleben hochgehalten und aktiv vertreten werden können. Die Formulierung und der erklärte Purpose sind das Eine – doch den schönen Worten müssen Taten folgen. Gemeinsame und von allen geteilte Werte sind so etwas wie der Kleber eines Unternehmens, der die verschiedenen Puzzleteile zusammenhält. Nur mit einer wertebasierten Unternehmenskultur können Teams das gemeinsame Ziel verfolgen und an einem Strang ziehen. Gerade für Unternehmen im Wachstum ist eine geteilte Kultur enorm wichtig, um Teams zusammenzuschweißen und nicht ins Micromanagement zu verfallen.

Lernen, lernen, lernen – und dabei den Fokus nicht verlieren

Je größer ein Start-up wird, desto komplexer werden die Herausforderungen, die mit dem Wachstum einhergehen. Die Offenheit für andere Meinungen und die Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen sind wesentliche Fähigkeiten einer guten Unternehmensleitung. Als Team profitieren wir vom ständigen Austausch zu Erfahrungen – auch mit neuen Kolleg*innen. Am besten lernt man differenziell. Der Begriff kommt aus der Sportwissenschaft und bezeichnet das explorative Testen unterschiedlicher Optionen: Man überlegt sich Abläufe oder Neuerungen und probiert sie aus. Dann wird geschaut, was gut funktioniert oder was stattdessen funktionieren könnte. Dazu sucht man sich Best Practices. Dem differenziellen Lernprozess vorangestellt ist die Fähigkeit, zu beobachten und zuzuhören. Stress, Ablenkung und Alltagslärm strapazieren unsere Präsenz und Aufmerksamkeit, so dass wir schließlich aufhören, dazuzulernen. Das kann zum Stillstand führen und am Ende zum selbstverursachten Ende des Unternehmens.

Jedes Unternehmen trägt als Teil der Gesellschaft Verantwortung

Jedes Unternehmen ist Teil der Gesellschaft und trägt damit Verantwortung. Jedes Team verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die es im Sinne der Gesellschaft zu nutzen gilt, nicht nur für den eigenen Unternehmenswert. Diese einzigartigen Fähigkeiten sollten dafür eingesetzt werden, um zuallererst den Firmen-Zweck, die eigene Mission zu fördern und voranzutreiben. Unterstützend braucht es Professionalität, ein funktionierendes Geschäftsmodell und damit verbundene Profitabilität, gesichert durch finanzielle Nachhaltigkeit – denn ein Unternehmen ist eine Organisationsform in der Gesellschaft, die Wohlstand schaffen muss, sonst kann es keinen gewinnbringenden Beitrag für die größere Mission leisten.

Sei bescheiden. Bleibe bescheiden

Zum Abschluss einer der wichtigsten Tipps für Gründer*innen: Vergesst nie eure Anfänge. Wir können unser Glück und den Zufall nicht beeinflussen. Wenn wir Glück haben, können wir mit unserer Leistung aber mehr daraus machen. Erfolg hängt also mit Leistung zusammen, es braucht dafür aber auch immer die entscheidende Portion Glück. Das Zurückbesinnen auf die eigenen Anfänge im Berufsleben, auf die individuelle Entstehungsgeschichte – und eben auf das Quäntchen Glück – erdet im Sog von Finanzierungsrunden und Expansion ganz besonders. Sei also bescheiden – und bleibe es.

Über Arkadi Jampolski

Arkadi Jampolski ist Co-Gründer und COO von Wunderflats. In Russland geboren und aufgewachsen, kam Arkadi mit acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Neben seinem Doppel-Bachelor-Abschluss (BA European Business & BSc Financial Management) war Arkadi einige Zeit selbständig und hatte bereits ein mal gegründet, bevor 2015 Wunderflats, die führende deutsche Plattform für möbliertes Wohnen auf Zeit, entstand.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

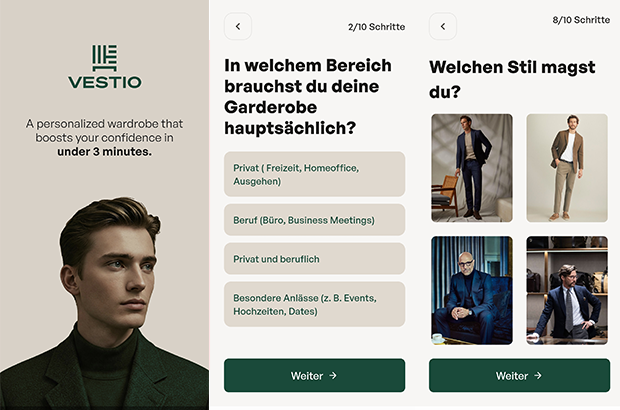

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

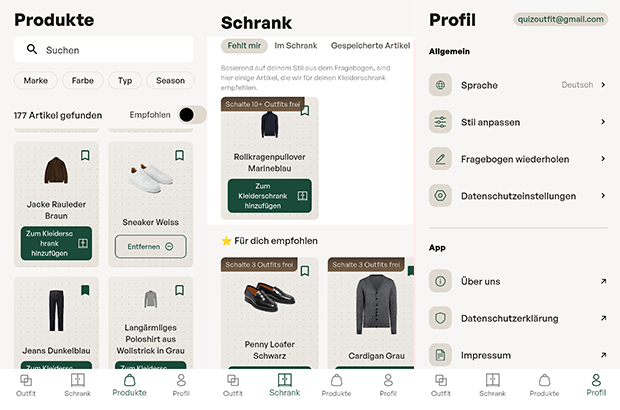

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.

Diese Erfahrungen schärften seinen Blick für die Anforderungen moderner „Business-Garderoben“. Als Arend ihn fragte, ob er für ihn einkaufen könne, antwortete Justus Hansen bestimmt: „Einfach irgendwas kaufen? Nein. Ich muss verstehen, wer du bist.“ Bastian Arend begriff Hansens modulare Styling-Methode sofort als logisches System und schlug vor: „Wir sollten deine Methode digitalisieren und kostenlos für jeden Mann zugänglich machen.“ Für Justus Hansen wurde damit ein „Lebenstraum“ wahr.

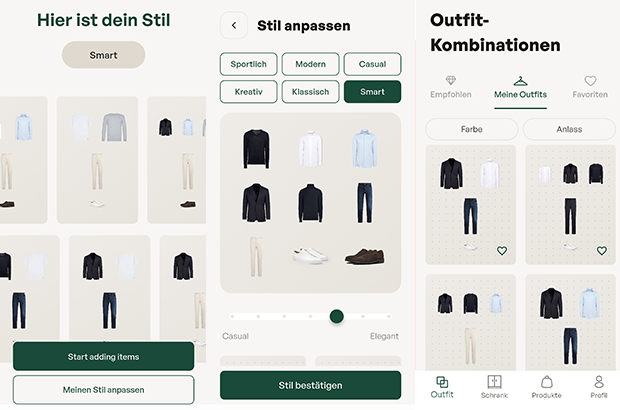

Das Konzept: „Weniger Teile, mehr Outfits“

Das Herzstück der App bildet ein algorithmisches Styling-System, das strikt dem Leitsatz „Weniger Teile. Mehr Outfits“ folgt. In nur drei Minuten erstellt ein Stilfinder-Fragebogen eine persönliche Grundgarderobe. Der digitale Kleiderschrank funktioniert dabei bewusst ohne das mühsame Hochladen von Fotos; das System kennt die wichtigsten Basics, erkennt Lücken und empfiehlt gezielt Ergänzungen. Justus Hansen betont dabei die Wichtigkeit der Basis: „Die wenigsten Männer besitzen eine echte Basisgarderobe. Und das ist die Grundlage, aus der ihre besten Outfits entstehen.“

Ziel ist es, automatisch kombinierbare Outfits für alle Anlässe zu generieren. Dabei verfolgen die Gründer eine klare ästhetische Linie: „Outfits müssen nicht kompliziert sein, um zu wirken. Sie brauchen lediglich eine klar erkennbare Linie“, so Hansen. Bastian Arend ergänzt: „Die besten Outfits für Männer sind nicht kompliziert, sondern harmonisch und durchdacht.“

Das Affiliate-Dilemma: Geschäftsmodell im kritischen Check

Wirtschaftlich operiert VESTIO über ein Affiliate-Modell. Die App ist für Nutzer kostenlos, während das Unternehmen Provisionen von Partner-Anbietern bei einem erfolgreichen Kauf erhält. Hier liegt für den kritischen Betrachter ein interessanter systemischer Interessenkonflikt: Das erklärte Ziel „Weniger Konsum – bessere Entscheidungen“ steht ökonomisch potenziell im Widerspruch zu einem Modell, das von Transaktionen lebt. Zudem stellt sich die Frage der langfristigen Nutzerbindung: Sobald ein Mann seine „perfekte Garderobe“ aufgebaut hat, sinkt der Bedarf für weitere Anschaffungen. Dass das Unternehmen dennoch auf Wachstum setzt, zeigt die Erhöhung des Stammkapitals auf knapp 30.000 Euro im September 2025. Langfristig plant VESTIO die Integration eines Marktplatzes, der Partnerprodukte und eigene Kollektionen vereint, um basierend auf Daten den größten Mehrwert zu liefern.

Marktpositionierung und technologischer Vorsprung

Im Vergleich zum Wettbewerb besetzt VESTIO eine spezifische Nische. Während Curated-Shopping-Anbieter (z.B. Outfittery) auf den Versand physischer Boxen setzen, bleibt VESTIO ein rein digitaler Guide, der dem Nutzer die volle Freiheit bei der Wahl des Händlers überlässt. Andere Styling-Apps verlangen oft zeitintensive Foto-Inventuren, während VESTIO auf logische Kombinationen setzt.

Das Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von der Personal Brand Justus Hansens. Letztlich ist VESTIO der Versuch, Mode so effizient wie eine Prozessoptimierung zu gestalten – oder wie Bastian Arend es formuliert: „Viele Männer haben mehr Kleidung als Stil. Vestio ändert das.“ Mit dem Aufbau der App wolle man Männern „genau diese Arbeit abnehmen“, damit sie sich ultimativ „besser fühlen“ können.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

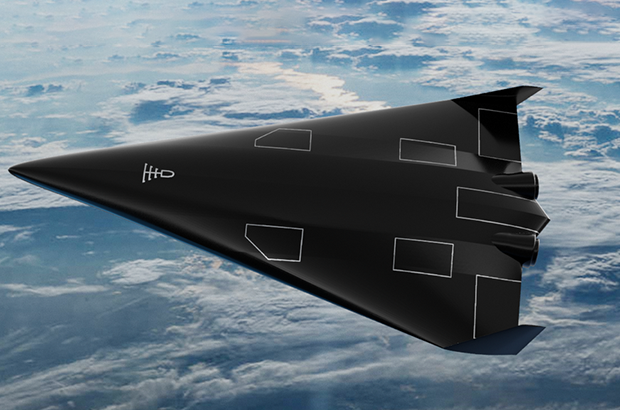

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

Diese 10 Start-ups bauen an der Zukunft der AgriFood-Branche

Die deutsche Start-up-Landschaft verzeichnete 2025 ein Rekordhoch bei Neugründungen. Doch gerade im AgriFood-Sektor ist der Weg vom Prototyp zum Marktführer steinig. Kapitalintensive Hardware und strenge Regulatorik bremsen viele aus. Der Growth Alliance Accelerator zeigt, wie Gründer*innen diese Hürden überspringen – und präsentiert zehn Akteure, die auf der Erfolgsspur sind.

Es ist ein Paradoxon: Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und effizienter Landwirtschaft ist so hoch wie nie, doch für Gründer*innen und junge Unternehmen in der AgriFood-Branche bleibt der Markteintritt ein Hürdenlauf. Während Software-Start-ups oft mit geringem Kapital skalieren, kämpfen Food- und AgTech-Pioniere mit der „Hardware-Falle“. Sie benötigen teure Produktionsanlagen, Labore und müssen langwierige Zulassungsverfahren (z.B. Novel-Food-Verordnung) durchlaufen.

Dennoch ist die Branche im Aufwind: Laut dem Deutschen Startup Monitor und aktuellen Zahlen des Startup-Verbands stiegen die Gründungszahlen 2025 um beachtliche 29 Prozent. Das Kapital ist da, doch es fließt selektiv. Investor*innen suchen heute keine reinen Ideen mehr, sondern validierte Geschäftsmodelle mit technologischem Tiefgang (DeepTech). Genau hier setzte das Finale des Growth Alliance Accelerator 2025 am 28. Januar 2026 in Frankfurt/Main an.

Brückenschlag zwischen Acker und Finanzwelt

Initiiert vom TechQuartier und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, hat sich der Accelerator als Schmiede für die „Scale-up“-Phase etabliert. Vier Monate lang wurden zehn Start-ups, die bereits eine Nutzer*innenbasis vorweisen konnten, fit für die nächste Finanzierungsrunde gemacht.

Das Programm adressierte genau die Pain Points der Branche: Verhandlungstaktik, Rechtsfragen und vor allem den Zugang zu Kapital. Ein Highlight war das Investor Dinner im November 2025, bei dem die Gründer*innen direkten Zugang zu Risikokapitalgeber*innen erhielten – in der aktuellen Marktphase ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die „Class of 2025“: Wer die Transformation treibt

Die zehn Absolvent*innen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Boden über das Labor bis zum Supermarktregal. Hier ein Blick auf die Köpfe hinter den Innovationen:

1. High-Tech auf dem Acker: Robotik und Daten

Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming) ist der stärkste Hebel für mehr Effizienz.

Paltech GmbH

Die Brüder Felix und Florian Schiegg gründeten 2022 Paltech zusammen mit Jorge Decombe im Allgäu. Ihr autonomer Roboter für chemiefreie Unkrautbekämpfung im Grünland ist eine Antwort auf strengere Pestizid-Gesetze und Personalmangel.

Bacchus Software GmbH

Das 2023 gegründete Start-up bacchus Weinbau-Software um das Trio Maximilian Dick, Julian Herrlich und Philipp Bletzer digitalisiert den Weinbau. Ihre Software ersetzt das händische Fahrtenbuch und koordiniert die komplette Weinbergsarbeit.

Agrario Energy

Die Energiewende macht Landwirt*innen zu Energiewirt*innen. Seit 2023 bieten die Gründer Alexander von Breitenbach und Chris Weber mit Agrario Energy eine unabhängige Vergleichsplattform, die Flächeneigentümer mit Betreiber*innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammenbringt.

2. Deep Tech & Sicherheit: Das Labor als Wächter

Lebensmittelsicherheit wird durch globale Lieferketten immer komplexer. Hier setzen wissenschaftsbasierte Ausgründungen an.

NanoStruct GmbH

NanoStruct wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet. Das Team nutzt Nanotechnologie, um gefährliche Bakterien in Lebensmitteln in Minuten statt Tagen aufzuspüren.

SAFIA Technologies

Gegründet 2020 von Timm Schwaar (aus der Bundesanstalt für Materialforschung), entwickelt das Berliner Start-up SAFIA Technologies Schnelltests für Mykotoxine (Schimmelpilzgifte). Ihre Technologie ermöglicht Laborqualität im Schnelltest-Format.

Landman.Bio

Das noch junge Unternehmen (Gründung 2023) Landman.Bio nutzt Bakteriophagen (Viren, die Bakterien fressen) als natürliche Waffe gegen Pflanzenkrankheiten – eine dringend benötigte Alternative zu Antibiotika und klassischen Pestiziden in der Nutzpflanzenzucht.

3. Sustainability & Climate: Kohlenstoff als Währung

CO2-Tracking ist kein Marketing-Gimmick mehr, sondern ökonomische Notwendigkeit.

CinSOIL

Das 2024 in Berlin gegründete CinSOIL-Team um Dr. Giorgi Shuradze, Dr. Antonella Succurro und Dr. Tavseef Shah kommt aus der Wissenschaft. Ihr KI-Tool nutzt Satellitendaten, um Bodenkohlenstoff zu erfassen. Das ermöglicht Agrarunternehmen, Dekarbonisierung nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen.

Niatsu

Gegründet 2023 von Marius Semm und Jakob Tresch in Zürich, adressiert Niatsu die Lebensmittelindustrie. Ihre Software berechnet den Product Carbon Footprint (PCF) automatisiert und kostengünstig, was gerade für den Mittelstand entscheidend ist.

4. Future Food

Was wir morgen essen (und trinken).

VANOZZA

Eines der etabliertesten Start-ups der Runde. Gegründet 2019 von Nico Hansen in Hamburg, hat sich Vanozza mit fermentierten Käsealternativen auf Cashew-Basis einen Namen gemacht und arbeitet nun an der „zweiten Generation“ ihrer Produkte.

food42morrow/JUMA

Die Frankfurter Gründer Raoul und Max Kammann sowie Carlos Lopez Granado gründeten die GmbH bereits 2020 und brachten 2022 ihre Marke JUMA (Tee-Eistees auf Guayusa-Basis) auf den Markt. Sie bedienen den Trend zu „Functional Food“.

Fazit

Die AgriFood-Start-ups des Abschlussjahrgangs des Growth Alliance Accelerators 2025 haben die Phase der reinen Ideen-Findung bereits eindrucksvoll gemeistert. Jetzt geht es um Skalierung, industrielle Anwendung und messbaren Impact. Programme wie die Growth Alliance sind dabei der Katalysator, der wissenschaftliche Exzellenz mit dem nötigen Geschäftssinn verbindet.

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

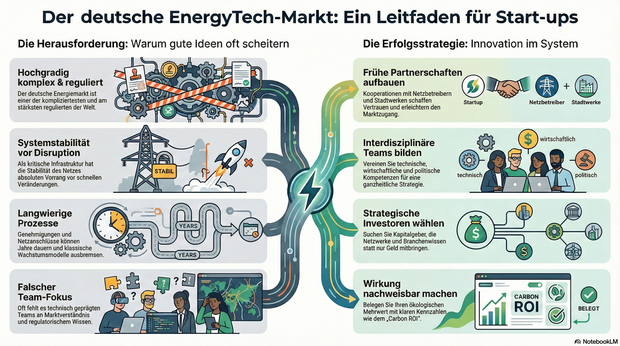

Report: Inside Germany’s EnergyTech Market

Aktuelle Ein- und Ausblicke für Gründer*innen und Start-ups im EnergyTech-Markt.

EnergyTech gehört in Deutschland zu den spannendsten, aber auch herausforderndsten Märkten für Gründer*innen. Die Kombination aus technologischer Innovation, wirtschaftlichem Potenzial und der Dringlichkeit, das Energiesystem klimaneutral zu gestalten, schafft enorme Chancen. Gleichzeitig ist die Eintrittsbarriere hoch, denn der deutsche Energiemarkt ist einer der komplexesten und am stärksten regulierten weltweit.

Laut der Internationalen Energieagentur werden im Jahr 2025 weltweit rund 2,1 Billionen Euro in saubere Energien investiert. Damit übertreffen die Investitionen in erneuerbare Energien erstmals die in fossile Brennstoffe deutlich. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, denn kein anderes Land in Europa verfügt über eine vergleichbare Durchdringung mit erneuerbaren Energien. Diese Vorreiterrolle macht den Markt attraktiv, aber auch kompliziert.

Gründer*innen, die in diesem Umfeld aktiv werden, müssen verstehen, dass Erfolg hier weniger von reiner Technologie abhängt, sondern von der Fähigkeit, sich in einem vielschichtigen System aus Regularien, Netzstrukturen und politischen Rahmenbedingungen zu bewegen. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Entscheidend ist, wie diese Idee in ein System passt, das auf Stabilität, Versorgungssicherheit und langfristige Planung ausgelegt ist.

Deutschlands Energiemarkt zwischen Stabilität und Veränderung

Der deutsche Energiemarkt gilt als hoch reguliert, gleichzeitig aber auch als offen für neue Akteur*innen. Wer hier tätig werden will, findet klar definierte Wege, um als Energieversorger*in zugelassen zu werden. Doch der Weg dorthin ist gesäumt von Genehmigungen, Netzanschlussverfahren und Förderbedingungen.

Die Stabilität des Systems steht über allem. Jede Veränderung im Netz kann weitreichende Folgen haben, weshalb die Regulierung streng überwacht wird. Netzbetreiber*innen müssen ständig das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sichern, um Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das führt dazu, dass Innovationen nur schrittweise eingeführt werden können.

Hinzu kommt die dezentrale Struktur des Energiesystems. Deutschland hat den Umbau seiner Energieversorgung regional organisiert, was zu einer Vielzahl von kleinen Akteur*innen führt. Ob Solaranlagen auf Privathäusern, Windparks in ländlichen Regionen oder Batteriespeicher in Städten, alle müssen an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Dieses Netz ist die Lebensader des Systems, aber gleichzeitig ein Flaschenhals. Jede neue Installation benötigt einen Netzanschluss, und die Wartezeit kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

Diese Verzögerungen sind eine der größten Herausforderungen für Start-ups. Klassische Wachstumsmodelle, die auf schnelle Skalierung ausgelegt sind, stoßen hier an ihre Grenzen. Gründer*innen müssen lernen, mit langen Planungszeiträumen zu arbeiten und ihre Finanzierungsstrategie darauf abzustimmen. Softwarelösungen können helfen, Prozesse zu vereinheitlichen und Transparenz zu schaffen. Doch auch hier gilt: Der deutsche Markt lässt sich nicht einfach durch Technologie beschleunigen. Erfolg entsteht durch Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und Systemverständnis.

Innovation im System statt Disruption von außen

Viele Start-ups treten mit dem Ziel an, Märkte zu verändern oder bestehende Strukturen zu durchbrechen. In der Energiebranche stößt dieser Ansatz jedoch schnell an seine Grenzen. Das Energiesystem ist keine klassische Konsumlandschaft, sondern Teil der kritischen Infrastruktur. Es versorgt Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom, Wärme und Mobilität. Jede Veränderung muss sorgfältig integriert werden, um Stabilität zu gewährleisten.

Statt auf radikale Umbrüche zu setzen, braucht es eine Haltung der systemischen Innovation. Erfolgreiche EnergyTech-Unternehmen arbeiten mit dem System, nicht gegen es. Sie schaffen Lösungen, die bestehende Prozesse verbessern und den Übergang zur Klimaneutralität erleichtern. Unternehmen wie Gridx, EV.Energy, Enspired, Reev oder Thermondo zeigen, wie das funktionieren kann. Sie haben ihre Geschäftsmodelle so aufgebaut, dass sie technologische Exzellenz mit regulatorischer Konformität und gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden.Für Gründer*innen bedeutet das, sich früh mit Netzbetreiber*innen, Behörden und Installationsbetrieben zu vernetzen. Der Aufbau von Vertrauen ist im Energiesektor ein strategischer Vorteil. Wer die Abläufe in Kommunen, Stadtwerken und öffentlichen Einrichtungen versteht, kann die langen Vertriebszyklen besser steuern und Pilotprojekte realistisch planen.

Warum gute Ideen im Energiemarkt oft scheitern

Die Gründe für das Scheitern von EnergyTech-Start-ups liegen selten in der Technologie. Viel öfter sind es strukturelle oder strategische Fehler. Der Verkauf an Energieversorger*innen oder kommunale Betriebe dauert oft mehrere Jahre. Wer in dieser Zeit nicht über ausreichend Kapital und Geduld verfügt, läuft Gefahr, aufzugeben, bevor der Markteintritt gelingt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zusammensetzung des Teams. In vielen Fällen sind Teams stark technisch geprägt, während Marktverständnis, politische Kompetenz und regulatorisches Wissen fehlen.

Auch die Wahl der Investor*innen spielt eine entscheidende Rolle. Kapitalgeber*innen, die nur finanzielle Rendite erwarten, sind im Energiemarkt selten die richtige Wahl. Wichtiger sind Investor*innen, die strategischen Netzwerke öffnen, Kontakte zu Stadtwerken oder Netzbetreiber*innen vermitteln oder bei der Skalierung unterstützen. Eine gut strukturierte Cap Table mit klaren Verantwortlichkeiten schafft dabei Transparenz und Vertrauen.

Darüber hinaus müssen Gründer*innen ihre Wirkung belegen können. Im Energiemarkt zählt nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch der nachweisbare Beitrag zur Dekarbonisierung. Wer den Carbon Return on Investment klar beziffern kann, wer Pilotprojekte erfolgreich umsetzt und belastbare Daten liefert, überzeugt Kund*innen, Partner*innen und Investor*innen gleichermaßen. Greenwashing hingegen ist ein reales Risiko. Der Markt erkennt schnell, wer nur mit Nachhaltigkeit wirbt, ohne messbare Ergebnisse zu liefern.

Strategien und praxisnahe Tipps für Gründer*innen

Es gibt mehrere zentrale Hebel, mit denen Gründer*innen die typischen Hürden im deutschen Energiemarkt überwinden können. Einer der wichtigsten ist der Aufbau früher Partnerschaften. Kooperationen mit Netzbetreiber*innen, Stadtwerken oder kommunalen Einrichtungen schaffen Glaubwürdigkeit und erleichtern den Zugang zu Genehmigungsprozessen. Wer diese Partnerschaften schon in der Entwicklungsphase aufbaut, versteht die Marktmechanismen besser und kann Projekte effizienter realisieren.

Ebenso entscheidend ist die Zusammensetzung des Teams. Interdisziplinarität ist im Energiesektor kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Erfolgreiche Teams vereinen technische, wirtschaftliche und politische Kompetenzen. Sie wissen, wie regulatorische Entscheidungen getroffen werden, welche Förderprogramme relevant sind und wie man Innovationsprojekte in bestehende Strukturen integriert. Ein divers aufgestelltes Team kann Risiken besser einschätzen und Investor*innen überzeugender ansprechen.

Auch die Gestaltung der Cap Table verdient besondere Aufmerksamkeit. Kapitalgeber*innen sollten nicht nur Geld mitbringen, sondern auch strategischen Mehrwert bieten. Kontakte zu Entscheidungsträger*innen, Branchenkenntnis und operative Unterstützung bei Pilotprojekten sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine transparente Struktur, in der jede Partei klar definierte Rollen hat, fördert Vertrauen und beschleunigt Entscheidungen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nachweisbarkeit von Wirkung. Gründer*innen müssen ihren ökologischen und ökonomischen Mehrwert belegen können. Messbare Kennzahlen wie Emissionseinsparungen, Energieeffizienz oder Carbon ROI sind ausschlaggebend, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Pilotprojekte mit belastbaren Ergebnissen überzeugen nicht nur Investor*innen, sondern auch Kund*innen und öffentliche Partner*innen.

Nicht zuletzt braucht es realistische Planung. Genehmigungsprozesse und Netzanschlüsse dauern in Deutschland oft Jahre. Wer dies in der Finanzplanung berücksichtigt und seine Strategie auf gestaffelte Rollouts oder modulare Produktarchitekturen ausrichtet, vermeidet teure Fehlentscheidungen. Skalierung im Energiemarkt bedeutet nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern nachhaltiges Wachstum mit stabilem Fundament.

Blick nach vorn: Warum sich Ausdauer lohnt

Trotz aller Hürden bleibt der deutsche Energiemarkt für Gründer*innen besonders attraktiv. Die globalen Trends sprechen eine klare Sprache: Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, angetrieben vor allem durch den rasanten Aufstieg der Solarenergie. Wind- und Speichertechnologien werden ebenfalls stark wachsen, während Start-ups gleichzeitig mit Herausforderungen in Lieferketten, Netzintegration, Finanzierung und politischen Veränderungen umgehen müssen.

Eine aktuelle Zwischenbilanz der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) zeigt, dass die weltweite neu installierte Leistung 2024 bei rund 582 Gigawatt lag – ein Rekordwert. Gleichzeitig reicht dies nicht aus, um die auf der Uno-Klimakonferenz von Dubai 2023 vereinbarten Ziele zu erreichen, die Kapazität bis 2030 auf 11,2 Terawatt zu verdreifachen. Dazu wären ab sofort jährlich zusätzlich 1.122 Gigawatt nötig. Auch bei der Energieeffizienz hinken die Fortschritte hinterher: Die jährliche Wachstumsrate liegt aktuell bei rund einem Prozent, während vier Prozent notwendig wären.

Für Gründer*innen bedeutet dies, dass die Nachfrage nach innovativen, zuverlässigen und systemgerechten Lösungen weiter steigen wird. Wer sich frühzeitig auf Pilotprojekte einlässt, Netzanschlüsse koordiniert und regulatorische Prozesse kennt, kann einen entscheidenden Vorsprung erzielen. Deutschland bietet durch klare Klimaziele, Förderprogramme und politische Unterstützung zudem ein Umfeld, in dem Innovationen nachhaltige Wirkung entfalten können.

Ausdauer zahlt sich aus, weil die Transformation der Energieversorgung Zeit braucht. Wer heute in Partnerschaften, systemgerechte Lösungen und messbare Wirkung investiert, legt das Fundament für langfristigen Markterfolg. Die Verbindung von Innovation, Skalierbarkeit und nachweisbarem ökologischen Mehrwert wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil und ermöglicht Gründer*innen, die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Der Autor Jan Lozek ist Geschäftsführer von Future Energy Ventures. Als Investor und Wegbereiter der Energiewende unterstützt er Gründer*innen dabei, Technologien für ein klimaneutrales Energiesystem zu entwickeln und fördert innovative Unternehmen.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

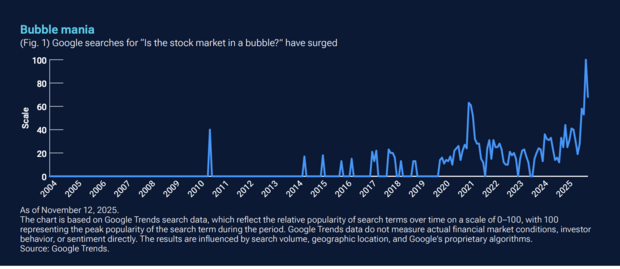

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.