Aktuelle Events

Elektronisches Vermächtnis

Die schwedischen Studentinnen Elin Tybring und Lisa Granberg haben sich lange Gedanken darüber gemacht, was mit all unseren Webprofilen in sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Co passiert, wenn wir einmal versterben sollten. Ihre Überlegungen haben sie zum Anlass genommen, um – zunächst im Rahmen einer Studienarbeit – das Konzept von Webwill zu entwickeln.

Ziel des Projekts ist ein Service, der Nachrichten von gerade Verstorbenen – als eine Art Online-Vermächtnis – an Freunde schicken oder in sozialen Netzwerken veröffentlichen soll. Auch ein kontrolliertes Löschen der Profile wird durch den Service möglich, ebenso wie ein Zugriff der Hinterbliebenen auf die Accounts.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

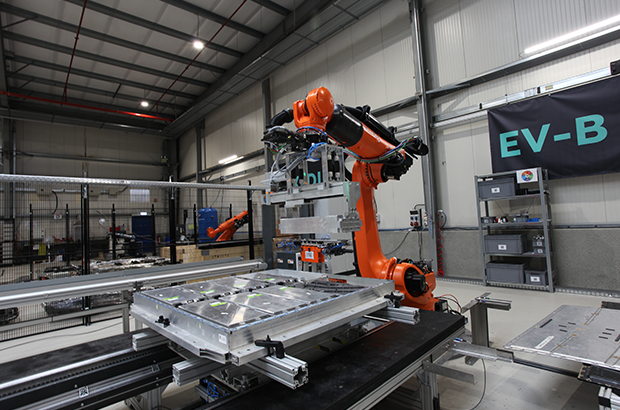

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

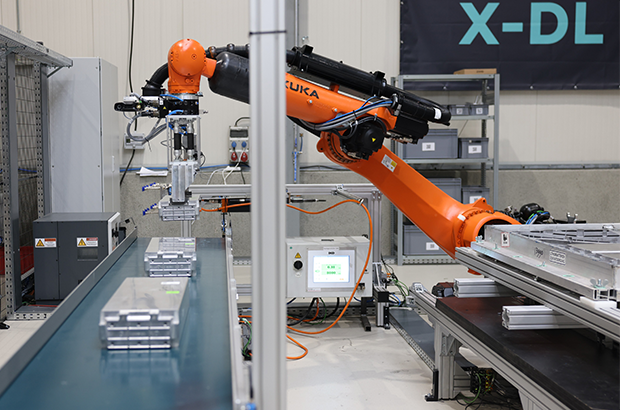

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

LegalTech-Trends 2026

KI, strategische Fähigkeiten und mehr Technikverständnis stehen 2026 auf der Agenda der Rechtsbranche – gut zu wissen nicht nur für LegalTech-Start-ups und -Gründer*innen.

Die LegalTech-Trends des Jahres 2026 machen deutlich, dass die Rechtsbranche vor einem grundlegenden Wandel steht: Routinetätigkeiten werden zunehmend in den Hintergrund gedrängt, da sie automatisiert oder von KI übernommen werden. Gleichzeitig gewinnen neue Kompetenzen an Bedeutung und Up-Skilling wird zur Schlüsselqualifikation, während traditionelle Karrierepfade ins Wanken geraten. Dementsprechend werden 2026 das Technologieverständnis, Prozessdesign sowie strategische Fähigkeiten in der Rechtsbranche immer wichtiger.

1. Integrierte Cloud LegalTech-Plattformen etablieren sich

Die LegalTech-Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und konsolidiert sich zunehmend zu integrierten Cloud-Ökosystemen. Diese vereinen zentrale Funktionen wie Mandats- und Fallmanagement, Dokumentenautomatisierung, Ausgaben- und Risikoanalysen sowie Kollaborations- und Workflow-Funktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Sie lösen die bislang weitverbreiteten, voneinander getrennten Einzelsysteme ab. Diese integrierten Plattformen versetzen juristische Teams in die Lage, auf eine einheitliche, konsistente Datenbasis (Single Source of Truth) zuzugreifen und fundierte Analysen durchzuführen. Das Ergebnis sind deutlich schnellere Arbeitsabläufe, eine verbesserte Transparenz über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg sowie eine höhere operative Resilienz der Rechtsorganisation.

2. Eingebettete agentenbasierte KI (embedded agentic AI)

Embedded Agentic AI entwickelt sich rasant zu einem der prägendsten Trends im LegalTech-Markt. Im Gegensatz zu klassischen KI-Assistenzsystemen agieren agentische KI-Module direkt innerhalb juristischer Fachanwendungen und übernehmen eigenständig klar definierte Aufgaben – etwa die Fristenüberwachung, Vertragsprüfung oder Aktenvorbereitung. Nahtlos in bestehende Workflows eingebettet, reduzieren sie manuellen Aufwand, minimieren Risiken und steigern die Produktivität spürbar. Für Kanzleien bedeutet Embedded Agentic AI einen strategischen Schritt hin zu skalierbaren, zukunftssicheren Prozessen, bei denen juristische Expertise gezielt durch autonome, kontextbewusste KI ergänzt wird.

3. KI-Sicherheit & Governance

KI ist längst mehr als nur ein Werkzeug – sie entwickelt sich zu einer operativen Notwendigkeit. Im Jahr 2026 werden LegalTech-Pioniere deshalb über reine Pilotprojekte hinausgehen und Rahmenwerke für die KI-Governance, Risikokontrollen, Compliance und ethische Rahmenbedingungen einführen. In diesem Kontext gilt es beispielsweise Transparenzanforderungen zu definieren, Prompt-Audits und Human-in-the-Loop-Kontrollen einzuführen sowie für die Nachverfolgbarkeit von Datenquellen zu sorgen. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die eine strukturierte KI-Governance integrieren, reduzieren Haftungsrisiken, stärken das Vertrauen und können KI skalieren. Wenn sie dabei auch noch den ethischen und regulatorischen Compliance-Anforderungen gerecht werden, sind sie für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.

4. Predictive Legal Analytics

KI steht 2026 nicht mehr nur für unterstützende oder automatisierende Funktionen, sondern entwickelt sich zunehmend zum strategischen Faktor. Generative KI und fortschrittliche Analyseverfahren werden gezielt zum Einsatz kommen, um den Ausgang von Gerichtsverfahren zu prognostizieren, umfangreiche Beweis- und E-Discovery-Daten auszuwerten und bislang verborgene Muster in der Rechtsprechung zu identifizieren. Im Jahr 2026 wird KI-generierter Content in immer mehr Verfahren eine zentrale Rolle bei der Sichtung, Bewertung und Einordnung von Beweismitteln spielen. Dadurch verändern sich die Vorgehensweisen bei der Vorbereitung von Fällen, dem Entwickeln von Argumentationsketten sowie der strategischen Entscheidungsfindung. All das führt dazu, dass Technologie vom reinen Hilfsmittel zum strategischen Entscheidungsfaktor aufsteigt.

5. Juristische Talente entwickeln sich zu technisch versierten Fachkräften

Anwältinnen und Anwälte müssen sich zunehmend zu technologieaffinen Gestaltern entwickeln, die digitale Tools, Automatisierung und KI souverän in ihre tägliche Arbeit integrieren. Statt reiner Rechtsanwendung rücken Prozessverständnis, Systemkompetenz und Dateninterpretation in den Fokus. Kanzleien profitieren von effizienteren Abläufen, höherer Skalierbarkeit und besserer Mandantenorientierung. Tech-fluente Legal Professionals werden damit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in einem zunehmend digitalisierten Rechtsmarkt.

6. KI-gestütztes Smart Contracting & Compliance Automation

KI geht im Vertragswesen weit über einfache Prüfungsfunktionen hinaus und wird zum zentralen Instrument für umfassendes Contract Lifecycle Management, Compliance-Monitoring sowie eine automatisierte Vertragserstellung. Zudem lassen sich durch Predictive Analytics Risiken, Inkonsistenzen und Compliance-Probleme immer früher identifizieren – ein Trend, der insbesondere für Unternehmensrechtsabteilungen und international tätige Kanzleien von Bedeutung ist. Im Jahr 2026 werden sich vor allem diese drei Anwendungsszenarien etablieren:

- KI-gestützte Vertragsanalysen, die potenzielle Risiken identifizieren und konkrete Korrekturvorschläge liefern.

- Automatisierte Compliance-Berichte zur lückenlosen Nachverfolgung regulatorischer Vorgaben.

- KI-Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten.

7. Cybersicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Mit der zunehmenden Nutzung von LegalTech steigen auch die Risiken im Bereich Cybersecurity. Umso wichtiger ist es, dass Jurist*innen die Daten ihrer Mandant*innen, vertrauliche Fallakten sowie ihre KI-Systeme vor Ransomware-Angriffe, Datenpannen und der unbefugten Offenlegung sensibler Informationen schützen. Robuste Cybersecurity-Tools und datenschutzorientierte LegalTech-Architekturen sind daher unverzichtbar und werden häufig direkt in die Plattformen integriert. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die hier proaktiv investieren, schützen nicht nur ihre Reputation und das Vertrauen ihrer Mandant*innen, sondern erfüllen zugleich die zunehmend strengeren globalen Datenschutzvorschriften.

8. Ergebnisorientierte und ROI-nachweisbare KI-Einführung

2026 steht LegalTech nicht mehr im Testmodus – sie muss konkrete Mehrwerte nachweisen. Sowohl Anbietende als auch Anwendende sind zunehmend gefordert, Investitionen in Technologie klar mit messbaren Ergebnissen zu verknüpfen, etwa durch Zeit- und Kostenersparnis, Reduzierung von Fehlern oder eine höhere Mandant*innenzufriedenheit. Für die Praxis bedeutet das: Pilotprojekte sollten stets mit klar definierten KPIs starten, um den Erfolg messbar zu machen. Analysen spielen eine entscheidende Rolle, um den geschäftlichen Nutzen gegenüber Führungskräften und Mandant*innen transparent darzustellen. Gleichzeitig verlagern sich Budgetentscheidungen weg von „Innovation um der Innovation willen“ hin zu einer klaren ROI-orientierten Ausrichtung.

9. Innovation in der Rechtsberatung & alternative Business-Modelle

Die Veränderung in der Rechtsbranche betrifft die gesamte Struktur juristischer Dienstleistungen. Klassische Stundenhonorare verlieren an Bedeutung, während alternative Preismodelle wie Festpreise, Abonnements oder wertbasierte Vergütungen an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird durch Technologien unterstützt, die Ergebnisse zuverlässig vorhersagen und standardisierte Leistungen effizient bereitstellen. Für Rechtsabteilungen und Mandant*innen wird Kalkulierbarkeit zunehmend zum Standard. Kanzleien, die ihre Liefermodelle entsprechend innovativ gestalten, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerber*innen, die weiterhin auf traditionelle Stundenhonorare setzen.

10. Lawbots & Vertikale Automatisierung

„Lawbots“ stehen kurz davor, zum festen Bestandteil der Rechtsbranche zu werden. Diese spezialisierten Bots sind darauf ausgelegt, spezifische juristische Aufgaben zu automatisieren – von der Mandantenaufnahme über Dokumentenautomatisierung und Compliance-Prüfungen bis hin zu rechtlicher Recherche. Typische Einsatzszenarien sind etwa maßgeschneiderte Bots für Einwanderungsanträge, Markenanmeldungen oder Routineverfahren in der Prozessführung. Sie übernehmen klar definierte, standardisierte Aufgaben auf höchst effiziente Weise. So gewinnen Anwält*innen wertvolle Zeit, um sich auf komplexe, urteilsbasierte Arbeiten zu konzentrieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Der Autor Oliver Bendig ist CEO von stp.one, einem der führenden Anbietern von Legal-Tech-Komplettlösungen.

Report Gendermedizin

Auch mithilfe von FemTech- und HealthTech-Start-ups steigt in unserer Gesellschaft langsam das Bewusstsein dafür, dass der weibliche Körper medizinisch anders funktioniert als der männliche, und Frauengesundheit mehr ist als "nur" Zyklus, Schwangerschaft und Wechseljahre.

Alles, was speziell für die Frau ist und beim Mann nicht existiert“, erklärt Raoul Scherwitzl, Doktor der Philosophie, Festkörper- und Materialphysik sowie Co-Founder des FemTech-Start-ups Natural Cycles, was mit Frauenmedizin gemeint ist. Diese Aussage wird häufig innerhalb gesundheitspolitischer Debatten getätigt, wenn es darum geht, wie Frauenkrankheiten im Gegensatz zum männerzentrierten Usus in der Medizin behandelt werden: oftmals zweitrangig oder als Anhängsel an männerfokussiertem Wissen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieb in seinem Werk „Die männliche Herrschaft“ bereits 1998, wie „kulturelle und wissenschaftliche Systeme männliche Normen als allgemeingültig setzen und alles, was weiblich ist, als Abweichung oder Sonderfall markieren“. Sieht man sich die Geschichte der westlichen Medizin an, drängt sich der Eindruck auf, dass Bourdieus Beschreibung für den Gesundheitsbereich ins Schwarze trifft.

Blickt man darüber hinaus in die (Fach-)Literatur der letzten Jahrzehnte, so erkennt man: Bis in die späten 80er-Jahre wurden weibliche Bedürfnisse, psychosoziale Belastungen und Körperbilder in der medizinischen Forschung und Praxis weitgehend ignoriert. Erst eine aufkeimende Frauengesundheitsbewegung durchbrach diese Mauer und etablierte den Begriff Frauengesundheit bzw. Gendermedizin. Seitdem schärft sich der Blick auf die Frau, und die Gesellschaft hat begonnen, in Publikationen und Debatten genauer hinzusehen – mit einer bewusstseinsschaffenden Agenda, warum dieses Thema wichtig ist.

Frauengesundheit ist mehr als Reproduktion

„Die Definition von Frauengesundheit wird oft sehr eng gefasst“, erklärt Scherwitzl das Problem; „nämlich als alles, was mit reproduktiver Gesundheit zu tun hat: Menstruationszyklus, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Unfruchtbarkeit und Wechseljahre. Die klassische Definition spannt sich dabei meist über das reproduktive Zeitfenster einer Frau zwischen etwa 15 und 50 Jahren.“ Dabei werde oft übersehen, dass Frauengesundheit weit mehr umfasse: „Es geht auch darum, den gesamten Gesundheitsbereich aus der Perspektive von Frauen zu betrachten – und das wird bislang kaum getan“, so Scherwitzl. Ein großes Problem liegt laut dem Gründer darin, dass die meisten Medikamente auf Basis klinischer Studien mit Männern entwickelt wurden; mit der Annahme, dass sie bei Frauen gleich gut wirken – obwohl Frauen biologisch anders reagieren. Als Beispiel nennt Scherwitzl die Insulinresistenz, die sich bei Frauen im Lauf des Zyklus verändert. „Dies wird aber kaum berücksichtigt“, ergänzt er.

Im Gesundheitswesen fehle es häufig an passenden Tools und Produkten, um Frauen gezielt zu unterstützen. Ein Beispiel hier sei die Hormontherapie in den Wechseljahren, bei der oftmals lediglich hoch dosierte Varianten jahrzehntealter Medikamente zum Einsatz kämen. „Das Resultat ist, dass sich Frauen häufig selbst um ihre Beschwerden kümmern müssen. Viele suchen zunehmend online nach Hilfe. Große Pharmakonzerne haben diesen Mangel erkannt und investieren inzwischen in Forschung zu Themen wie Endometriose oder Wechseljahre“, sagt Scherwitzl. Sein Start-up Natural Cycles setzt auf ein datenbasiertes Modell mit Körperwerten und Algorithmen, kombiniert mit Aufklärung und individualisierter Medizin; mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen künftig Zugang zu besser abgestimmten Medikamenten und mehr effektiven Lösungen erhalten.

Es muss endlich in die Köpfe kommen

„Es muss endlich in die Köpfe kommen, dass der weibliche Körper anders funktioniert als der männliche“, mahnt Simone Mérey in diesem Sinn. Sie ist Founderin des 2022 gegründeten Pflege-Start-ups HeldYn. Mérey hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hatte dabei viel mit Schmerzpatient*innen zu tun. Sie erkannte dabei einen Gender-Bias: Frauen mit Schmerzen wurden oft als wehleidig abgestempelt – veraltete Vorstellungen in den Köpfen der Beteiligten –, mit der Folge, dass Patientinnen schnell einmal als depressiv oder psychisch labil eingestuft wurden. „Dies ist keine akkurate Einschätzung – es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen eine höhere Schmerzgrenze als Männer haben“, betont Mérey. „Hier merkt man, wie soziale Konstrukte wirken: Die Frau wird oft als die gesellschaftlich Schwächere wahrgenommen, obwohl ihr Körper viel aushält, Stichwort Geburt. So kommt es zu falschen Dosierungen und der Vernachlässigung von Symptomen.“

Chance für HealthTech-Start-ups?

Eine Vernachlässigung, die Akteur*innen und Start-ups im Health-Bereich Chancen eröffnet. Ähnlich denkt Scherwitzl, der Start-ups mit „großen Ambitionen“ im Entstehen sieht: „Das Funding ist da“, sagt er. „Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich einiges verbessert. Wenn Investoren merken, dass man hier viel Growth erreichen kann, wird noch mehr Geld fließen.“

Was jedoch aktuell noch fehle, sei der große Erfolg, der beweise, dass es sich lohne, in dieses Feld zu investieren. „Im Pharmabereich gibt es etwa die Pille oder Antidepressiva – im digitalen Bereich bin ich jedoch optimistisch, dass der nächste große Durchbruch bevorsteht“, so Scherwitzl. Der Founder zeigt sich überzeugt, dass es zu jedem pharmazeutischen Ansatz künftig auch eine digitale Alternative geben sollte, mit der Frauen medizinisch besser begleitet werden können. „Pharmakonzerne wie Bayer, Organon und Merck haben trotz Deinvestitionen weiterhin Pipelines im Bereich Frauengesundheit. Gleichzeitig gibt es Start-ups wie uns oder Flo in England, das eine neue Version des Kondoms für Frauen entwickelt. Die dänische Cirqle Biomedical arbeitet ebenfalls an einer Alternative zum Kondom, die den Uterus verschließt. Außerdem existieren Start-ups wie Endogene.Bio, das sich auf Endometriose fokussiert.“

Auch Mérey hat trotz aller Probleme bei der Frauenmedizin einen neuen Tenor in dieser Sache erkannt, der sich vom bisherigen „medizinischen Ratschlag“ an Frauen à la „Man muss da durch“ unterscheide: Das Thema der zweiten Lebenshälfte der Frauen werde mehr diskutiert, Tabuthemen wie Wechseljahre würden aufgebrochen. Mérey: „Der negative Anstrich wird langsam entfernt. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben.“

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.