Aktuelle Events

Logo-Design-Trends 2020

10 Top-Trends im Logo-Design für das Jahr 2020.

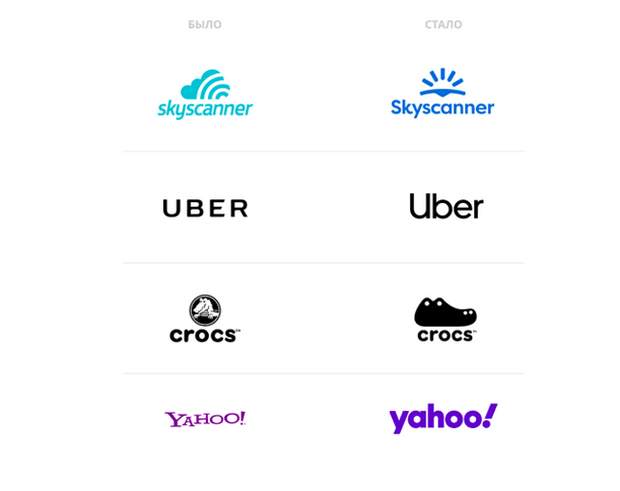

Logo-Design-Trend: Vereinfachung

Einfachheit hat sich längst von einem Modetrend verabschiedet und ist zur Grundlage für die Bildung vieler Designstile geworden. Der Schlüssel zu langjährigem Erfolg in Bezug auf Einfachheit und Prägnanz ist, dass solche Logos nicht nur ästhetisch, sondern auch bequem und praktisch sind. Erstens macht die logische Priorität der Elemente die Designnavigation reibungslos und konsistent. Dies erleichtert dem Benutzer das Verstehen und hebt wichtige Informationen hervor. Zweitens ermöglicht es die Einfachheit den Augen, sich von der Informationsbesessenheit zu erholen und unnötige Elemente zu dämpfen oder zu entfernen.

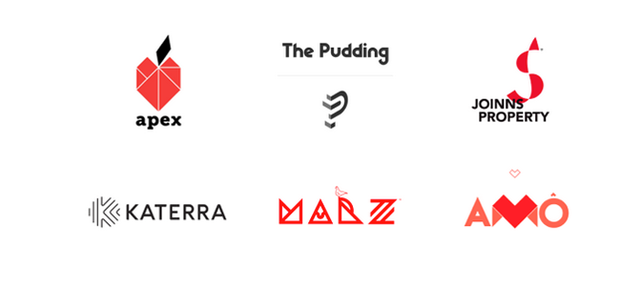

Logo-Design-Trend: Originelle Geometrie

In der Geometrie liegt etwas Ewiges. Sie zieht jährlich Designer an und 2020 ist eine Ausnahme. Aber jetzt werden wir eine neue Geometrie sehen, die über die Rolle des Rahmens, der Ebene und der Einheit hinausgeht und mehr Volumen, Biegungen und Bindungen erhält, wodurch vollständige und kreative Bilder auf Unternehmensikonen erstellt werden. Mosaike mit geometrischen Formen auf den Logos werden dem Low-Poly-Stil ähneln, der bis vor kurzem nur die erste Stufe der dreidimensionalen Modellierung war.

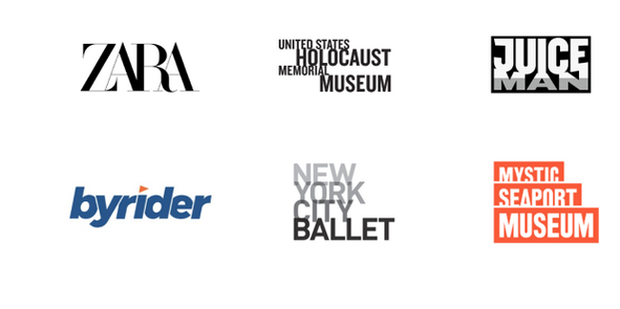

Logo-Design-Trend: Ungewöhnliche Schriftarten

In etwa 30 Prozent der Fälle bevorzugen Unternehmer Textlogos ohne grafisches Element, in mehr als 65 Prozent bestehen Logos aus Grafiken und Text, und nur 5 Ptrozent aller Markennamen haben ausschließlich ein Symbol. Dies bedeutet, dass die Textkomponente des Logos nicht weniger Innovation im Design erfordert als Grafiken – 2020 erwarten wir sie als Originaltypografie. Einige Designer werden die Verfeinerung ihrer Kollegen nutzen, indem sie verschiedene Schriftarten miteinander kombinieren und interessante Akzente im Text setzen, während andere neue kreative Typografien entwickeln. Auf jeden Fall warten wir auf viele ungewöhnliche Schriften.

Logo-Design-Trend: Gradient

Ein weiterer hundertjähriger Branding-Design-Trend. Gradientenpopularität ist langfristig, aber nicht allgegenwärtig. Seit 2020 wird die Verteilung ausschließlich auf kleine minimalistische Logos projiziert, um ihnen einen kleinen natürlichen Überlauf zu verleihen. Farbverläufe entstehen in zwei Fällen: durch einen sanften Übergang von einer Farbe oder einem Farbton zu einer anderen und durch Abstufung von Sättigung zu Transparenz. Dieser Effekt ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal unter den Trends des Jahres, aber seine Popularität lässt mit der Zeit nach.

Logo-Design-Trend: Häufung von Elementen

Im Jahr 2018 nutzten Designer den gesamten Bereich des Logos für ihre Kreativität, um auffällig zu sein und die notwendigen Informationen zu vermitteln. Erst 2019 kam ein leerer weißer Raum in Mode, der es dem Besucher ermöglichte, sich ein wenig zu entspannen und sich nur auf das Wichtige zu konzentrieren. 2020 bringt uns einen ganz neuen Trend - einen Haufen von Elementen. Die geschieht jetzt nicht mit dem Ziel, größer und sichtbarer zu werden und nur die Augen der Benutzer anzugreifen, sondern um das Design emotionaler, spielerischer und mit seiner „Unrichtigkeit“ anziehender zu machen.

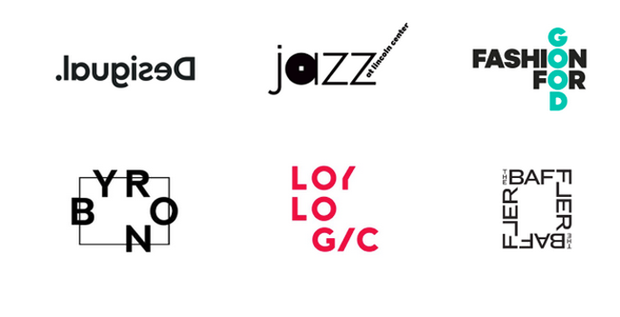

Logo-Design-Trend: Chaotische Platzierung

Im Jahr 2020 werden revolutionäre und mutige Logo-Designs in Mode kommen. Ein weiterer aufkommender Trend ist ein chaotisches Layout. Dank der nicht standardmäßigen, asymmetrischen Platzierung von Elementen auf dem Firmenschild kaanst du dein Logo exzentrischer und autarker gestalten. Protest und Rebellion gegen überholte Designregeln werden definitiv die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen. Beachte jedoch, dass das Chaos den Informationsgehalt und die Harmonie des gesamten Zeichens nicht beeinträchtigen darf.

Logo-Design-Trend: Buchstaben aus Figuren

Wir haben bereits über die Nachfrage nach geometrischen Formen gesprochen, die im kommenden Jahr bestehen bleiben wird, und wir haben uns auch daran erinnert, wie beliebt dekorative Schriften sind. Wie wäre es, diese Trends zu kombinieren? Das erwartet uns 2020 im Bereich Logo-Design. Extravagante Typografie, bestehend aus geometrischen Formen - das wird die Einfachheit bewahren, aber auch das Interesse an der Marke wecken. In einigen Fällen ist hier eine Verlaufsfarbe sehr gut geeignet.

Logo-Design-Trend: Embleme

Die Vereinfachung hat das bekannte Emblem berührt; dies ist ein eindrucksvolles Beispiel für einen Kompromiss im Design. Embleme sind keine neue Lösung für die Gestaltung von Unternehmensgrafiken. Ursprünglich sind sie in ihrer Ausführung recht komplex. Unter dem Einfluss der Tendenzen des Minimalismus verschwanden die Embleme jedoch nicht, sondern änderten sich nur und wurden für die Wahrnehmung und Skalierung einfacher und zugänglicher. Gleichzeitig blieben die traditionellen Details in ihrem Design erhalten. Auf diese Art von Emblems werden wir vermehrt treffen.

Logo-Design-Trend: Maßstab und Dicke

Im Jahr 2019 war die Betonung des Details ein beliebter Trend im Webdesign. So kann ein Teil des Logos durch eine unverhältnismäßige Größe unterschieden werden. Auf Textlogos sah das besonders gut aus. 2020 werden wir auf ein Spiel von Größe und Dicke treffen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Trends besteht darin, dass letzterer vollständiger aussieht, wie eine regelmäßige Abstufung der Größe der Elemente. Dies ist eine weitere großartige Möglichkeit, einem Text-Markennamen Einzigartigkeit zu verleihen.

Logo-Design-Trend: Destruktion des Textes

Die Trends des Jahres 2019 gehen optimiert in das nächste Jahr über. Dies gilt für die sog. verlorenen Textfragmente (d.h. wenn die Schriftart den Buchstaben nicht vollständig anzeigt und einige seiner Zeilen fehlen). Im Jahr 2020 werden die verlorenen Fragmente nur ein Teil eines neuen, umfassenderen Trends sein - zum Beispiel die Destruktion von Texten, zusammen mit dem bevorstehenden Verblassen und der Erschöpfung der Kontur. Eine solche Typografie sieht ungewöhnlich aus und kann die Zielgruppe nur ansprechen, wenn der Text ästhetisch und lesbar bleibt.

Der Autor Ihor Volkov ist Content-Vermarkter bei Logaster. Das Unternehmen hilft Start-ups und kleinen Unternehmen bei der Erstellung von Logos und Brandings für ihre Produkte und Dienstleistungen (Online-Generator für Logos und Corporate Identity).

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Sagt „hi“ zur Fusion von Performance- und Influencer-Marketing

Die Berliner Influencer Tech Plattform hi! by medialabel von Silvia Lange und Tivadar Szegeny hat die Art und Weise, wie Marken und Influencer*innen zusammenfinden, auf den Kopf gestellt.

Fast jede Brand von Rang und Namen setzt bei der Werbung für neue Produkte auf die Reichweite von Influencer*innen. Doch der Markt wird immer unübersichtlicher – für die Marken und für die Influencer*innen selbst. Auf der Suche nach dem „Perfect Match“ werden smarte Tools und die richtigen KPIs immer wichtiger. Das innovative Produkt „hi! by medialabel“ schlägt die Brücke zwischen Influencer- und Performance-Marketing.

Influencer-Marketing: Das Rad wird größer und größer

Influencer-Marketing ist aus dem modernen Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken. Laut seriösen, fast noch konservativ zu nennenden Prognosen könnte der weltweite Markt für Influencer-Marketing bis zum Jahr 2025 auf 22,2 Milliarden US-Dollar anwachsen. Auch in Deutschland boomt das Business. Doch zugleich stehen viele Marketing- und Markenverantwortliche hierzulande zunehmend vor einer zentralen Frage: Wen wähle ich eigentlich aus für meine Kampagne? Neben den Zahlen, die stimmen müssen – allen voran die der Reichweite – gilt es, auch auf die Persönlichkeit zu setzen, die den größten Marken-Fit verspricht. Ist etwa ein US-amerikanischer Instagram-Star der Richtige für eine deutsche Fisch-Kette? Eher nicht. Doch angesichts von global mittlerweile fast 40 Millionen Influencer*innen allein auf Instagram wird die Auswahl vielfach zur Herkulesaufgabe.

Umgekehrt gilt das auch für die Influencer*innen selbst. Wie finden sie die Brand oder die Brands, die langfristig am besten zu ihnen passen und ihnen nicht nur kurzfristig Geld in die Kassen spülen? Was es also braucht, sind Tools für das „Perfect Match“ zwischen Brands und Influencer*innen.

„Influencer Tech Plattform“ macht Marketingerfolge direkt sicht- und messbar

„hi! by medialabel“ des Berliner Start-ups medialabel ist genau ein solcher Match-Maker. Die „Influencer Tech Plattform“ bringt auf smarte digitale Weise Marken und Marken-Gesichter zusammen und vereint zudem im intelligenten Dashboard Influencer- und Performance-Marketing. Damit werden nicht nur Marken und Influencer*innen zusammengeführt. Sondern der Erfolg – eventuell auch der Misserfolg und damit notwendiger Handlungsbedarf – werden direkt im Realtime-Tracking und auf grafisch ansprechende Weise sichtbar.

Doch die Dienstleistung von medialabel endet nicht dem Bereitstellen der Plattform. Die Expert*innen unterstützen auch beim Kampagnen- und Affiliate Consulting und hilft vor allem beim ersten wichtigen Schritt: bei der Auswahl der richtigen Influencer*innen. Auch bei der Planung, Umsetzung und Optimierung unterstützt das Team hinter „hi! by medialabel“ die schaltenden Unternehmen weiter. Die Plattform erlaubt Einblicke in Klickzahlen, die Konversionsraten und den Return-on-Invest und liefert somit letztlich alle Informationen darüber, was eine Influencer-Kampagne bringt und ob sie sich rechnet. Diese Fragen stellt jeder Vorstand und jede(r) Geschäftsführer*in den Marketing-Leitenden. Mit „hi! by medialabel“ ist die Antwort sofort auf dem Screen sichtbar und kein Rumdrucksen zur Erfolgsmessung beim Chef mehr nötig. Durch die enge Verzahnung von Influencer- und Performance-Marketing können Marken ihre Werbeausgaben optimieren und sicherstellen, dass jede Investition maximale Wirkung erzielt.

Mit ihrer Expertise unterstützen die Berliner Marketing-Expert*innen Konzerne und Mittelständler*innen auch bei der richtigen Preisfindung. Denn die Preisbildung am Markt für Influencer*innen ist so vielfältig und mitunter undurchsichtig wie das Web und die sozialen Medien groß sind. Die traditionelle Methode, bei der Pauschalbeträge für Posts gezahlt werden, hat sich überholt. „hi! by medialabel“ bietet stattdessen eine smartere Lösung: Die Plattform setzt auf Preismodelle, die beispielsweise Reichweite und verschiedene KPIs wie Engagement Rates der Influencer transparent in die Preisgestaltung mit einfließen lässt. Positive Folge für die Brands: Dieses Vorgehen fördert eine leistungsorientierte Bezahlung. Die Ausgaben werden also direkt die erzielten Ergebnisse gekoppelt.

Finizio – die Zukunft der Toilette

Mit Finizio veredelt Gründer Florian Augustin menschliche Ausscheidungen zu fruchtbarer Erde – hygienisch, geruchsneutral und effizient.

Wie sieht die Toilette der Zukunft aus? Eine mögliche Antwort darauf bietet Finizio-Gründer Florian Augustin. Der 31-Jährige stellt seine innovativen Trockentoiletten vor, die weder Chemie noch Abwasseranschluss benötigen. Stattdessen produzieren die nachhaltigen "Örtchen" einen Recyclingdünger aus den gesammelten Ausscheidungen. "Wir Deutschen spülen jedes Jahr über eine Milliarde Kubikmeter Wasser die Toilette hinunter. Das entspricht dem Volumen von 400.000 Olympia-Schwimmbecken. Gleichzeitig beinhalten unsere Ausscheidungen alle Nährstoffe, die die Landwirtschaft benötigt, um ihre Felder zu düngen. Die Herstellung künstlicher Düngemittel dagegen verbraucht absurde Mengen an Energie", erklärt der Gründer. Hinzu kommt, dass in den Klärwerken die Nährstoffe nicht recycelt, sondern mit noch mehr Energieaufwand vernichtet werden. Das möchte Florian Augustin ändern.

Die Finizio Trockentoiletten benötigen kein Wasser und keinen Kanalisationsanschluss. Der Clou: Aus den Ausscheidungen wird ein wasser- und nährstoffspeichernder Humusdünger produziert, "der so ziemlich für alle großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie Klimawandel, Energie- und Wasserknappheit eine handfeste Lösung bietet". Der Bestseller ist aktuell die Festival-Toilette – die Kabinen sind falt- und stapelbar, sodass in einem LKW bis zu 200 Stück zum Festivalgelände transportiert werden können.

In Eberswalde befindet sich die Recyclinganlage, dort werden die Feststoffe in einem qualitätsgesicherten Verfahren behandelt, so dass in wenigen Wochen ein hochwertiger Humusdünger entsteht. "Der ist absolut geruchsfrei und hygienisch unbedenklich und kann künstlichen Dünger auf dem Acker ersetzen", so der studierte Forstwirt. Neben der Festival-Toilette entwickelt das Unternehmen auch barrierefreie öffentliche Toiletten, die von immer mehr Kommunen genutzt werden.

Finizios neueste und wichtigste Entwicklung sieht der Gründer aber in der Rohrpost-Toilette: "Damit wollen wir es auch in die privaten Haushalte und in Mehr-Etagen-Wohnungen schaffen. Das Geniale ist, dass sie höheren Komfort und Hygiene im Vergleich zum Wasserklosett bietet, aber keinerlei Abwasser produziert, sondern die Humuswerke der Zukunft mit Rohstoffen versorgt." Um Finizio zu skalieren, benötigt Florian Augustin 500.000 Euro und bietet acht Prozent der Firmenanteile. Ob ihm dieser Deal gelingt, kannst du am 29. April 24 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox sehen.

MIND VACATIONS: Tee-Meditationen für mehr Achtsamkeit

Die MIND VACATIONS Gründer*innen Beixi Jia und Julian Stodt möchten dir mithilfe der alten asiatischen Tee-Meditation zu innerer Ruhe und Gelassenheit verhelfen.

Beixi Jia und Julian Stodt möchten uns mit MIND VACATIONS auf eine ganz besondere Reise schicken. "Es gibt viele Menschen, die überfordert sind von den wachsenden Herausforderungen unserer Zeit", so Julian Stodt. "Über 4,5 Millionen Krankheitstage verzeichnete Deutschland schon allein wegen Burnout allein im letzten Jahr."

Daher gewinnt Mentale Gesundheit immer mehr an Bedeutung. Eine Form der Entspannung können Achtsamkeits-Meditationen sein, doch viele Neulinge sind von den Meditationsübungen überfordert. Das Gründer-Duo von MIND VACATIONS möchte nun sowohl Neueinsteiger*innen als auch Kenner*innen gleichermaßen in die Welt der Tee-Meditationen einführen. Dazu inspiriert wurden sie von ihren chinesischen Eltern und Großeltern, denn schon seit Kindesbeinen sind beide tief mit der Tradition des Teetrinkens verwurzelt.

Die MIND VACATIONS BOX enthält eine Meditationstasse und zehn Bio-Tee-Sachets. In der begleitenden App haben die Gründer selbstentwickelte Gedankenreisen und Teemeditationen integriert, die das Gefühl entstehen lassen, als sei man im Urlaub auf einer Plantage, mitten in der Natur. "Diesen Effekt erzielen wir durch die harmonische Kombination aus dem Duft des Tees, der Wärme der Tasse und den Klängen aus der App", erklärt Beixi Jia.

Um mit ihrem Unternehmen weiter wachsen zu können, benötigen sie 80.000 Euro und bieten im Gegenzug 20 Prozent der Firmenanteile. Diesen Deal möchten die Gründer*innen am 29. April 24 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ perfekt machen – ob es gelingt, bleibt abzuwarten.

Reisemarketing-Trends: "Picture perfect" war gestern

Eine aktuelle VisualGPS-Studie von Getty Images zeigt, worauf jüngere Generationen achten und mit welchen Strategien Traveller-Start-ups und -Marken ihr Interesse wecken können.

Die Reisebranche befindet sich im Wandel, auch im Marketing. Spontane, natürliche Motive bestimmen die visuellen Trends, weniger perfekt inszenierte Reisefotos. Diese Verschiebung wird vor allem durch Social Media und die Beliebtheit von „Foto-Dumps“ vorangetrieben - unbearbeitete, ungestellte Reisefotos, die mit wenig Aufwand die Authentizität von Reiseerlebnissen einfangen.

Vorbei sind die Zeiten von "Picture perfect!" - die Generation Z bevorzugt Authentizität, zugängliche Inhalte und Emotionen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der VisualGPS-Studie von Getty Images:

Identifikation & Connections

- 75 % der europäischen Verbrauchenden bevorzugen Bilder von entspannten und erschwinglichen Reisen gegenüber luxuriösen Reisen.

- 6 von 10 europäischen Verbrauchenden bevorzugen Reisebilder, die realistisch aussehen und den Fotos ähneln, die sie oder ihre Freund*innen/Familie machen würden.

- 58 % der Deutschen suchen nicht nach inspirierenden Reisebildern, sondern bevorzugen Bilder und Videos von Reisezielen, mit denen sie sich identifizieren können. Verbrauchende interessieren sich eher für Visuals, die Familie, Freunde und soziale Interaktionen zeigen.

- Fast jede(r) Dritte der GenZ gibt an, dass Social-Media-Beiträge seiner/ihrer Kontakte und Angehörigen Einfluss auf sein/ihre Reisewünsche und Entscheidungen haben.

Ki & Vertrauen

Auch Bildmanipulation und Deep Fakes sind ein Thema: 68 % der Deutschen geben an, dass es für sie schwierig ist, zu erkennen, ob ein Bild echt ist. Marken sollten berücksichtigen, wie sich das auf die Stimmung der Verbrauchenden und vor allem das Markenvertrauen auswirkt.

Authentisches Storytelling in Zeiten von KI

Auf die Frage, welche Art von Storytelling ihnen helfen würde, Vertrauen zu Marken aufzubauen, stimmen 97 % der Deutschen zu, dass „authentische“ visuelle Elemente von entscheidender Bedeutung sind. Sie definieren authentisch als „echt/das Echte“, gefolgt von „wahr/wahrhaftig“

Selfies & Videos die beliebtesten Formate

In Deutschland werden in zwanglosen Reisebildern meist Kamera-Selfies gezeigt, wodurch eine informellere und freundschaftlichere Verbindung zum/zur Betrachtenden entsteht. Befragte gaben außerdem an, dass wenn ein KI-generiertes Video eine reale Szene oder ein reales Objekt genau wiedergibt, es als authentisch wahrgenommen wird.

Im Reise- und Tourismusmarketing sollte dieser Wandel von Verbrauchendenpräferenzen bei der Entwicklung ihrer Kommunikationsstrategien berücksichtigt werden, um ihre und/oder neue Zielgruppen effektiv anzusprechen.

Matthias Steiner: Olympiasieger gründet Low-Carb-Start-up

Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben, und seine Frau Inge, ehemalige TV-Moderatorin, entwickeln und vertreiben mit ihrem Start-up Steiner’s Low-Carb-Produkte. Am 15. April will das Paar in der Höhle der Löwen Firmenanteile für 300.000 Euro anbieten.

Matthias Steiner ist ein österreichisch-deutscher Olympiasieger im Gewichtheben. Nach seiner Einbürgerung in Deutschland im Jahr 2008 wurde er im Superschwergewicht über 105 Kilogramm im selben Jahr Olympiasieger und Europameister sowie 2010 Weltmeister.

Seine Frau Inge Steiner war 20 Jahre lang TV-Moderatorin (RTL, N24, Sat.1), bis sie sich entschied, sich ganz ihrer Leidenschaft, der bewussten Ernährung, zu widmen. Zunächst schrieb sie den Beststeller “Das STEINER Prinzip: Vom Schwergewicht zum Wohlfühl-Ich” über den “Abnehmweg” ihres Gatten. Heute ist sie mit Herzblut Unternehmerin und gilt als das Mastermind des Low-Carb-Start-ups Steiner´s mit Sitz in Sulz im österreicheichen Weinviertel.

“Ich wollte ich wieder in einen normalen Körper zurück”

Das Paar hat Low-Carb-Produkte entwickelt, die dem Ex-Sportprofi beim Abnehmen geholfen haben. Zuzeiten seiner sportlichen Karriere brachte Matthias Steiner knapp 150 Kilo Körpergewicht auf die Waage. “Als ich 2013 meine Sport-Karriere beendete, wollte ich wieder in einen normalen Körper zurück”, blickt er heute zurück. “Allerdings ohne Diäten, ohne sich quälen zu müssen. Denn ich war und bin immer noch ein Genussmensch.”

Doch ohne die geliebten Kohlenhydrate war das schwerer als gedacht. Gemeinsam mit einem befreundeten Bäckermeister experimentierte er in Heidelberg an verschiedenen Rezepturen für gesündere Brote, Brötchen und Nudeln. Nach mehrjähriger Entwicklungszeit entstand die Marke Steiner´s. “Das sind schmackhafte Low-Carb-Produkte, die nur Spuren an Kohlehydraten enthalten, dafür viele Ballaststoffe, gute Fette und natürlich auch Eiweiß, das wir für den Aufbau und Erhalt unserer Muskulatur benötigen”, erklärt der 41-Jährige.

“Ich war unser erstes Versuchskaninchen“

Seine Frau Inge ergänzt: “Mit unseren Produkten sind wir so breit aufgestellt, dass man problemlos durch den ganzen Tag kommt.” Im Sortiment gibt es Palatschinken, Nudeln, Kuchen sowie verschiedene Brote und Brötchen: “Ich war unser erstes Versuchskaninchen. 45 Kilo habe ich ohne Diäten und ohne mich quälen zu müssen abgenommen. Und bis heute halte ich mithilfe der Produkte mein Gewicht problemlos”, sagt Steiner.

Das Gründer*innen-Paar ist am 15. April zu Gast in der TV-Show die Höhle der Löwen und bietet für 300.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

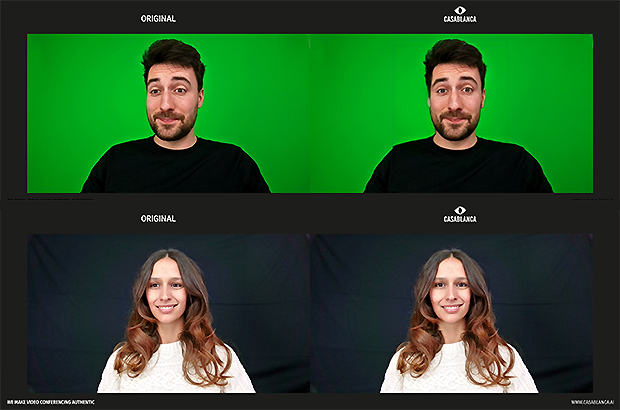

Casablanca.AI: Ein Blick, der den Unterschied macht

Mit ihrer selbst entwickelten KI ermöglicht das 2020 gegründete Start-up Casablanca.AI authentische Videocalls. Dabei wird rein softwarebasiert in Echtzeit realer Augenkontakt in digitalen Meetings erzeugt und so ein natürliches sowie direktes Gesprächserlebnis hergestellt.

„Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“ Dieser Ausspruch könnte ebenso aus einer Hollywood-Romanze stammen wie auch aus einem Verkaufs- oder Bewerbungsgespräch. Denn der Blickkontakt verkörpert einen der mächtigsten und entscheidendsten Bestandteile der nonverbalen Kommunikation. Der Austausch von Blicken aktiviert das neuronale Belohnungssystem, was wiederum für Glücksgefühle sorgt und motiviert. Bereits vor über 20 Jahren ging das aus einer Studie (Reward value of attractiveness and gaze) hervor.

Ohne Augenkontakt kein echtes Vertrauen

„Hier kommen wir wiederum sehr schnell zum Thema Vertrauen. Ohne Augenkontakt fehlt hierfür die wichtigste Grundlage, wirkliche Nähe kommt nicht zustande“, sagt Carsten Kraus, Gründer und CEO der Casablanca.AI GmbH. „Wenn wir darüber nachdenken, ergibt sich schnell ein großes Problem: Viele Gespräche, insbesondere im geschäftlichen Kontext, laufen heute auf digitalem Wege in Videokonferenzen ab. Direkter Augenkontakt besteht hier nie, ohne dass die Mimik des Gesprächspartners aus dem Sichtfeld verschwindet.“ Das Pforzheimer KI-Start-up Casablanca hat das Problem erkannt und schafft Abhilfe.

Videocalls auf neuem Level

Innerhalb eines Videocalls gibt es für die Gesprächsteilnehmende genau zwei Optionen: den Blick in die Kameralinse und den auf den Bildschirm. Bei ersterem besteht keine Möglichkeit, den Gesichtsausdruck des Gegenübers zu sehen. Dagegen führt die zweite Alternative dazu, dass sich die Augenpaare nicht treffen. „Erfahrungsgemäß schwanken User*innen und variieren innerhalb eines Calls immer wieder. Sie stehen sozusagen vor der Wahl, welche Option sich zum jeweiligen Zeitpunkt eher eignet. Damit geht dem Gespräch viel Qualität ab“, erläutert Kraus, der mit seinem Unternehmen eine „virtuelle Kamera“ mit lokaler KI entwickelt. Diese greift in Echtzeit das Bild der physischen Webcam ab und richtet den Blick sowie den Gesichtswinkel der aufgezeichneten Person aus. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie liegen Videokonferenzen absolut im Trend. Insbesondere in der Geschäftswelt hat sich diese Technik als unverzichtbar herauskristallisiert, spart viel Zeit und damit Kosten. Die Schwierigkeit bestand aber bisher darin, in diesen Gesprächen das notwendige Vertrauen aufzubauen, beispielsweise für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss“, so Kraus. „Das möchten wir ändern und die Kommunikation per Video auf ein neues Level heben, sozusagen auf das eines analogen Gesprächs.“

Natürlichkeit und Authentizität zählen

Blicke machen die Basis sozialer Interaktion aus. Sie tragen zur Interpretation von nonverbalen Signalen bei. Eine dementsprechend große Rolle nehmen sie in der Geschäftswelt etwa für Verkäufer*innen, Berater*innen oder Personalverantwortliche ein. „Vertrauen hat auf ihr Handeln große Auswirkungen, mangelt es daran, sinken die Erfolgsaussichten zum Beispiel im Verkaufsgespräch. Auch der zunehmend digitale Bewerbungsprozess hat nach wie vor die Hürde des fehlenden Augenkontakts und damit auch der mangelnden Nähe zu überspringen“, zeigt Kraus die Relevanz auf. „Gelingt dies aber, entsteht eine persönliche Beziehung und das Gespräch geht über die Übermittlung von Informationen hinaus – und das bei beliebiger physischer Distanz. Dabei kommt es immer auch auf die Natürlichkeit und Authentizität des Videocalls an.“ Damit dies bestmöglich funktioniert, richtet Casablanca nicht nur die Augen entsprechend aus, sondern dreht den gesamten Kopf in die passende Position. So lässt sich auch in digitalen Meetings sagen: „Beim ersten Augenkontakt hat’s sofort gefunkt.“

Mehr von Casablanca gibt's am Montag, den 08. April 2024. Dann pitcht das Start-up in der neuen Staffel der TV-Show Die Höhle der Löwen – um 20.15 Uhr auf VOX.

Gründer*in der Woche: Rex und der PetTech-Boom

Unsere Gründer*in der Woche: Das 2021 von Jonathan Loesing und Julian Lechner gegründete PetTech-Start-up Rex digitalisiert lokale Tierarztpraxen mithilfe modernster Technologie, innovativen Ideen und hippem Style.

Die Digitalisierung hat nun auch die Tierwelt erreicht, der sogenannte PetTech-Boom ist in aller Munde. Diese Branche umfasst Technologien, Dienstleistungen und Produkte für Haustiere. Zahlen belegen den Hype: Hierzulande besitzt knapp die Hälfte der Bevölkerung mindestens einen tierischen Gefährten – der Großteil davon Katzen (15,2 Millionen) und Hunde (10,6 Millionen). „Dabei achten Besitzer zunehmend auf die Qualität der Tierversorgung. Der Haustiermarkt humanisiert sich sozusagen und möchte mehr Leistung“, so Jonathan Loesing, Mitgründer und CEO von Rex.

Das 2021 gegründete tiermedizinische Start-up aus Berlin weiß um die Bedeutung der Vierbeiner für ihre Besitzer*innen. Gemeinsam mit Julian Lechner rief Jonathan die „Tierarztpraxis für Millennials“, die alle Prozesse des tierärztlichen Betriebs digitalisieren und mit einem optimierten Besucher*innenerlebnis kombinieren will, ins Leben. Das Konzept: Rex betreibt einerseits eigene, moderne, technologiegestützte Tierarztpraxen. Andererseits bietet das Start-up auch eine digitale Plattform für Haustierbesitzer*innen für Tierarzttermine, Telemedizin sowie eine elektronische Patient*innenakte (ePa).

Nach einem starken Wachstum seit Start mit Standorten in Berlin Friedenau und Neukölln, wurde nun die dritte Rex-Praxis in Friedrichshain eröffnet. „Besonders hier ist der Bedarf an Veterinären groß“, weiß Jonathan. 2021 erhielt der Bezirk laut Senatsverwaltung den größten Zuwachs an Haustieren mit 13,1 Prozent. Auch das Profil von Herrchen und Frauchen wandelt sich in der Hauptstadt: Deutlich mehr junge Menschen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren werden zu Vierbeiner-Eltern. Auf diese zunehmend junge und internationale Zielgruppe ist Rex ausgerichtet: „Alle Mitarbeitenden sprechen Englisch, Termine können online per Klick gebucht werden und Ergebnisse liegen direkt nach der Untersuchung vor“, führt der CEO seine Erfolgsstrategie aus.

Wie sich Timing und Insourcing auszahlen

Das Krisenjahr 2021 forderte Gründer*innen heraus. Sie mussten um die Gunst der wenig risikofreudigen Investor*innen kämpfen. Von diesen erschwerten Bedingungen zeigten sich die Berliner unbetroffen: Eine starke Investitionsspritze von fünf Millionen Euro ermöglichte dem Jungunternehmen einen großen Sprung nach vorn. Bereits kurz nach der Eröffnung der ersten Praxis in Friedenau eroberte eine zweite Tierarztpraxis den Hunde-Kiez Neukölln. „Wir haben von Anfang an viel in die Entwicklung unserer eigenen Technik investiert“, erklärt Jonathan.

Der 30-Jährige ist kein Tierarzt, sondern Unternehmer. Als CEO von Rex hat er mit diversen Geschäftsbereichen zu tun: „Wir arbeiten an vielen Fronten gleichzeitig. Einerseits erwerben und entwickeln wir Gewerbeimmobilien. Andererseits bauen wir an unserer eigenen Software, stärken eine Consumer-Marke und legen viel Wert auf unser Leistungsversprechen als Arbeitgeber.“

Zudem bietet das Start-up ein weitreichendes Serviceangebot, welches von Impfungen, Kastrationen über Tumorbehandlungen bis hin zu Zahnoperationen reicht. Eine Besonderheit sind die hauseigenen Labore, die diagnostische Ergebnisse unmittelbar und vor Ort ermöglichen. Im Gegensatz zur Herangehensweise vieler anderer Start-ups wird also nicht ausgelagert. Liegt darin das Erfolgsgeheimnis von Rex oder vielmehr im guten Timing? Beides, sagt Jonathan: „Wir haben zu Beginn ein möglichst wasserdichtes Geschäftsmodell entwickelt.“ Auch schien der Zeitpunkt der Gründung perfekt: „Während und nach der Pandemie stieg die Zahl der Haustierbesitzer in Berlin. Das liegt unter anderem daran, dass nun flexibler gearbeitet wird als zuvor. Dadurch passen Haustiere viel besser in den schnelllebigen Stadtalltag“, so Jonathan.

Von „Doga“ bis „Dog Perignon“

Berlin hat Veterinär*innenmangel. Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. warnt sogar vor einer möglichen Unterversorgung von Vierbeinern in der Hauptstadt. Gleichzeitig steigt die Zahl an Haustieren kontinuierlich. Besonders der Bezirk Friedrichshain verzeichnete im Jahr 2022 diesbezüglich den stärksten Zuwachs. Dazu ist ein weiterer Trend zu erkennen: Tierbesitzer*innen werden immer jünger – und anspruchsvoller. Für diejenigen zwischen 25 und 45 Jahren sind tierische Gefährten wie Familienmitglieder. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Verpflegung und Unterhaltung ihrer Vierbeiner. Ob Wintermäntel für den Altwettermops, „Dog Perignon“ oder „Doga“ (Yogastunden für Stadthunde) – nie waren sich Mensch und Tier näher.

Den Erwartungen dieser zunehmend jungen und internationalen Generation an Tierhalter*innen kommt Rex nun entgegen. Zusätzlich zur modernen medizinischen Versorgung vor Ort bietet die digitale Infrastruktur des Start-ups unter anderem Online-Terminbuchungen, Video-Calls mit Arzthelfenden und automatische Datenspeicherung. Wartezeiten und bürokratischer Aufwand entfallen gänzlich. Zusätzlich sollen die Hunde- und Katzeneltern vernetzt werden.

ePa und App als Gamechanger

Damit hören Jonathans Pläne noch lange nicht auf: „Berlin ist als tierliebe Hauptstadt ein sehr guter Anfangspunkt für Rex. Langfristig wollen wir aber hervorragende und flexible medizinische Behandlung für Haustiere in ganz Deutschland möglich machen“, berichtet der Mitgründer. Zusätzlich zur geografischen Expansion in andere Städte arbeitet das Unternehmen an seiner neuen App, die die Nutzung der Dienste für Kund*innen noch einfacher und mobiler gestalten soll. „Wir haben die ePa eingeführt – eine echte Revolution für den Markt“, so der PetTech-Visionär. Damit wird es Kund*innen ermöglicht, medizinische Befunde, Diagnostik-Ergebnisse und vieles mehr von vergangenen „Rex-Terminen“ einfach online einzusehen.

„Wenn man beispielsweise umzieht, hat die nächste Rex Tierarztpraxis sofort Zugriff auf die medizinische Historie der letzten Örtlichkeit“, so Jonathan weiter. Das Sammeln und die Analyse von Daten über eine gewisse Zeit haben enormes Potenzial: Veterinär*innen können damit von einer behandelnden in eine prädiktive Diagnostik übergehen. „So könnten Krankheiten verhindert werden, bevor sie überhaupt entstehen“, erläutert der CEO weiter. „Das Leben mit Haustier in der Großstadt hätte somit positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Tierbesitzenden sowie die Gesundheit der liebsten Vierbeiner.“

MyClarella: Start-up fokussiert Mütterpflege im Wochenbett

Das 2021 von Clara Fiorella Teschner gegründete Start-up MyClarella macht das Leben nach der Geburt leichter für junge Mütter und ist jetzt erstmals breit im stationären Handel vertreten.

MyClarella, Mannheimer Vorreiter-Start-up im Bereich der Mütterpflege und des Wochenbetts, erreicht einen bedeutenden Meilenstein. Die Produkte des 2021 gegründeten Unternehmens sind nun erstmals breit im deutschen stationären Handel vertreten. Damit gelingt es MyClarella nicht nur, ein weiteres Kapitel der unternehmerischen Erfolgsgeschichte zu schreiben, auch ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel wird erreicht: Das Thema Mütterpflege im Wochenbett rückt in den Fokus der Öffentlichkeit. Ziel des Unternehmens ist es, Mütter in der oft schwierigen Zeit nach der Geburt mit geeigneten Produkten und Informationen zu versorgen.

Who mothers the mother?

Clara Fiorella Teschner gründete MyClarella, nachdem sie mit der Geburt ihres Sohnes und dem anschließenden Wochenbett die Lücke im Markt schmerzhaft am eigenen Leib erfahren hatte. Sie rief ein Unternehmen ins Leben, das sich ausschließlich um das Wohl der Mütter kümmert und die Rolle der Mutter in den Fokus rückt. „Who mothers the mother?“ ist nicht nur der Slogan, sondern eine Frage, die gesellschaftlich zum Nachdenken anregen soll. Lange wurde die Zeit nach der Geburt vernachlässigt und die Bedürfnisse der Mütter wurden nicht angemessen berücksichtigt. „Mit MyClarella haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dieses Tabu zu brechen, und bieten eine breite Palette an innovativen Produkten und fundiertem Wissen für Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit“, so Clara.

Pflege- und Wochenbett-Hygieneprodukte für Mütter erstmals flächendeckend im stationären Handel

Bereits seit 2023 sind die Produkte von MyClarella bei renommierten Vertriebspartnern wie dm Online und Rossmann Online vertreten (weitere: ShopApotheke, Otto, Avocado Store). Ab dem 29. Februar 2024 sind MyClarella-Produkte während einer Display Aktion in 635 Filialen des deutschen Drogeriemarktführers dm landesweit erhältlich, ab August in 2100 Filialen. Damit werden Pflege- und Wochenbett-Hygieneprodukte für Mütter zum ersten Mal deutschland-, aber auch europaweit, breit im stationären Handel präsentiert.

„Die Zusammenarbeit mit dm ermöglicht es uns, noch mehr Frauen zu erreichen und die Bekanntheit der Marke weiter zu steigern“, so die Gründerin. Seit dem Start 2021 ist das Unternehmen nach eigenen Angaben jedes Jahr um 400 Prozent gewachsen und ist heute schon profitabel. „2025 soll ein Umsatz von über 10 Mio. Euro erreicht werden. Damit wäre MyClarella Start-up-Marktführer im Bereich Mütterpflege in Deutschland“, so Clara.

Das stetig wachsende MyClarella-Produktportfolio bestehend aus Hygieneprodukten (Binden aus Bio-Baumwolle, Intimdusche, Stilleinlagen), Funktionsunterwäsche und pflegender Naturkosmetik, bietet eine moderne und innovative Alternative zu den auf dem Markt bestehenden Produkten. So gehört zum Beispiel hautirritierende Netzunterwäsche dank der wiederverwendbaren MyClarella The Mama Panty der Vergangenheit an. „Evidenzbasiertes Wissen und Aufklärung erhalten die Kundinnen auf dem MyClarella Blog, Social-Media-Kanälen und bald auch in einem kompakten digitalen Format“, so die 31-jährige Unternehmerin abschließend.

Filu: PetTech-Start-up schafft Wohlfühl-Tierarztpraxen

Wie das Münchner PetTech-Start-up filu eine bessere flächendeckende tiermedizinische Versorgung und bessere Arbeitsbedingungen in der Veterinärmedizin schafft.

Das 2022 von der Veterinärmedizinerin Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer (CVO) und den Technologie-Ökonomen Justus Richard Buchen (COO) und Christian Uwe Köhler (CEO) gegründete Start-up filu will ein innovatives Tierarztpraxiskonzept in Deutschland etablieren, das die Veterinärmedizin auf ein neues Level hebt, indem es moderne Tiermedizin mit Wohlfühl-Design verbindet und den Praxisalltag digitalisiert. Neben einer digitalen Patient*innenakte und bequemer online Terminbuchung hat das Start-up eine eigene Tech-Plattform entwickelt, die den Verwaltungsaufwand in der Praxis reduziert, wodurch sich die Tiermediziner*innen voll auf die Tiere fokussieren können.

Missstände ändern und Kliniksterben entgegentreten

Hintergrund ist: Die Entwicklung der Tierarztpraxen und -kliniken hält mit der steigenden Anzahl an Haustieren, wie Hunden, Katzen oder Meerschweinchen, nicht mit. Immer weniger Tierärzt*innen wollen das Risiko einer eigenen Praxis tragen und sich dem hohen Arbeitspensum und Stress aussetzen, weshalb viele von ihnen in andere Branchen abwandern. Die Belastung ist hoch und die Entlohnung schlecht.

„Die Lage ist teilweise dramatisch. Immer mehr Tierärzt*innen wandern in andere Bereiche ab, weshalb sich die tiermedizinische Versorgung in vielen Städten verschlechtert. Zeitgleich werden Tierhalter:innen immer anspruchsvoller. Viele von ihnen sehen in ihren Haustieren ein Familienmitglied, um das sie sich liebevoll kümmern und dessen Gesundheit ihnen wichtig ist. Mit filu bieten wir moderne Tiermedizin auf höchstem Niveau. Wir digitalisieren den Praxisalltag, wodurch wir die Versorgung verbessern und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Bei filu sollen sich alle wohlfühlen – auch die Tierärzt*innen. Sie finden ideale Bedingungen vor, wie Work-Life-Balance und angemessene Entlohnung“, sagt Dr. med. vet. Anna Magdalena Naderer, Chief Veterinary Officer und Co-Gründerin von filu. Anna hat selbst erlebt, wie belastend der Alltag in herkömmlichen Praxen ist, weshalb sie in die Pharmaindustrie wechselte. Jetzt erfüllt sie sich mit ihrem Start-up ihren Traum von einer modernen Wohlfühl-Tierarztpraxis, die Tiermediziner*innen ihr verdientes Arbeitsumfeld bietet.

Die Münchner Gründer*innen wollen diese Missstände ändern und dem Kliniksterben entgegentreten. Hierfür plant das Start-up in allen Städten Deutschlands Tierarztpraxen mit Notfallversorgung zu eröffnen. Die erste Praxis öffnete bereits 2023 in München (Theresienwiese) ihre Türen. Nun folgt die zweite im Stadtteil Schwabing. Bereits im Frühjahr werden Eröffnungen in weiteren deutschen Städten folgen.

Die neue Generation von Tierarztpraxis

Ohne lange Wartezeiten kann bequem ein Termin online gebucht werden. Anstatt Zettelwirtschaft gibt es eine digitale Patient*innenakte für die Tiere. Das versetzt Tierärzt*innen in die Lage, bisherige Untersuchungsergebnisse oder Medikationen einzusehen, um die Tiere individuell zu versorgen. Besonders wichtig ist das bei Notfällen. Hier hilft das filu-Team aus qualifizierten Tierarzthelfer*innen und approbierten Verterinärmediziner*innen ebenso, wie beispielsweise bei zahnmedizinischen Problemen. Filu deckt das gesamte Spektrum der Haustiermedizin ab. Die Ausstattung ist modern und umfasst einen OP, Röntgen und Labortechnik. Trotz modernster Technologie bietet die Praxis Mensch und Tier eine echte Wohlfühlatmosphäre, beispielsweise durch die freundliche Praxisgestaltung und Leckerli-Corner. Dank seinem New-Work-Konzept zeigt sich das junge Unternehmen auch als attraktiver Arbeitgeber. Unter anderem bietet das Start-up flexible Arbeitszeiten, attraktive Belohnung, Fitness-Gutscheine und viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Mixto: Per Gesetzeslücke zum Start-up-Erfolg

Läutet das von Felix Ruden gegründete Start-up Mixto mit seinem wegweisenden Konzept das baldige Ende des Schwarzmarkt-Booms für die Shisha-Branche ein?

Der Juli 2022 war ein schwarzer Monat für die so hoch florierende Shisha-Tabakbranche. Die Regierung erließ ein Gesetz, nachdem nur mehr maximal 25 Gramm Inhalt pro Packung erlaubt waren – zu stark erhöhten Preisen. Während der Markt sich nach dem Paukenschlag auszudünnen und der Schwarzmarkt zu florieren begann, schlug die Geburtsstunde eines Start-ups, mit dem sich nun alles ändern könnte.

Dank einer simplen Idee verbucht das Start-up Mixto das nach eigenen Angaben stärkste Umsatzplus ihres noch jungen Daseins und macht 2023 über 850.000 Euro Umsatz, nur im B2C-Geschäft, die Belieferung der B2B-Kund*innen beträgt laut Mixto noch einmal doppelt so viel.

Ist bald Schluss mit dem Schwarzmarktboom in der Shisha-Branche?

Dem von Felix Ruden gegründeten Start-up gelingt damit ein innovatives Konzept, das zugleich ein baldiges Ende des Schwarzmarkt-Booms einläuten könnte: der 2-Komponenten-Shisha-Tabak. Dabei wird der trockene Tabak – weiterhin in größeren Abfüllmengen legal verkaufbar – einfach erst bei der/dem Kund*in mit Glycerin angerührt.

„Wir haben das schon vor Jahren so ein bisschen kommen sehen“, sagt Felix. „Zwar konnten wir nicht mit der Gesetzesänderung, so wie sie letztendlich beschlossen wurde, rechnen, aber uns war klar, dass Reglementierungen und Teuerungen kommen werden. Wir hatten fest damit gerechnet, dass die Steuern extrem angehoben werden. Daher haben wir bereits 2017 begonnen, mit Märkten zu experimentieren, auf denen Tabak bereits sehr hoch besteuert war, wie beispielsweise Griechenland.“

Die Idee, kleinere, leichtere Abfüllmengen zu verkaufen, indem man beim Verkauf auf das schwere, Volumen bringende Glycerin verzichtet, ist geboren. Eine jahrelange Testreihe beginnt, in der man mit dem nachträglichen Zusammenmischen von aromatisiertem Tabak und Glycerin experimentiert. „Es hat sehr lange gedauert, bis wir einen Weg gefunden hatten, sodass der Tabak das Glycerin sofort aufnimmt, ein ideal feuchter Shisha-Tabak entsteht und der Geschmack dabei voll erhalten bleibt“, so Felix. „Das Mischverhältnis musste ein anderes sein. Weil wir aber unseren vollmundigen Geschmack behalten wollten, bedeutete dass, das wir ganze Rezepturen neu kreieren mussten.“

Ende 2021 ist man dann soweit und kann das fertig umgebaute Produkt zum Zoll schicken, um eine offizielle Einordnung zu bekommen. Bis dahin ahnt das vorausdenkende Unternehmen bereits, welche Tragweite ein Regierungsbeschluss für die Branche bald haben würde.

Als das Urteil im Juli 2022 schließlich nicht nur eine Erhöhung der Steuern, sondern zudem noch eine Mengenbegrenzung auf 25 Gramm, also quasi eine einfache Portionsgröße, mit sich bringt, ist man bei Mixto bereits gerüstet. Die offizielle Einordnung vom Zoll ist da und damit die Bestätigung, dass die ausgedachte Gesetzeslücke tatsächlich funktioniert, doch die Abverkaufsfrist für die 200 Gramm-Dosen wird von der Regierung noch einmal bis Juni 2023 verlängert.

Geduld ist gefragt

Das Start-up muss sich in Geduld üben. „Wir haben natürlich bis ganz zuletzt gewartet, um mit unserer Neuheit auf den Markt zu gehen“, so Felix. Am Tag des Produktreleases sorgt selbige dann für ein wahres Beben: Aufgrund des hohen Andrangs bricht immer wieder der Server zusammen. Nach nur vier Stunden ist, so der Gründer, das Sortiment komplett ausverkauft. Und auch der Restock ist immer sofort vergriffen.

Weil Mixto anfangs der einzige Anbieter war, der den Tabak in entsprechenden Größen anbieten konnte, gewann das Start-up alleine im letzten Jahr eine enorme Menge Stammkund*innen dazu. Diese lassen das Start-up nun positiv in die Zukunft blicken. „Wir beobachten den Markt natürlich“, sagt Felix. „Aber von den Anbietern, die nachgezogen haben, ist noch keiner von der Produktentwicklung so weit wie wir. Das macht sich in Geschmack und Anwendung bemerkbar.“

Die vielleicht beste Nachricht: Für den Schwarzmarkt dürfte die von Mixto geschaffene Gesetzeslücke dennoch so gut wie ein Aus bedeuten.

Cloud Gaming ist die Zukunft: Wie die Cloud-Technologie die Spielewelt verändern könnte

Cloud Gaming-Dienste sind im Trend und stellen eine Art Gamechanger für das digitale Spielen dar. Wir gehen dem Hype rund ums Gaming on Demand auf den Grund.

Dass die Technologien rund um das Online Gaming schnelllebig sind, ist bekannt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man sich hier immer am neuesten Stand bewegt und versucht, mit der Zeit zu gehen. Das betrifft aber in erster Linie nicht nur die Spieler, sondern auch jene Unternehmer, die Spiele und Konsolen herstellen.

Wie man sich Cloud Gaming-Dienste vorstellen kann? Wie ein Buffet in einem All-Inclusive-Hotel. Es gibt verschiedene Speisen (in unserem Fall: Spiele), die immer und jederzeit zur Verfügung stehen. Was das Cloud Gaming zudem noch so besonders macht? Es gibt keine langen Downloadzeiten und keine teure Hardware. Am Ende dreht sich alles nur um das pure Gaming-Vergnügen. Aber wird sich das Cloud Gaming durchsetzen können oder handelt es sich um einen Hype, der bereits wieder abnimmt?

Cloud Gaming: Das muss man wissen

Cloud Gaming, das auch als Gaming on Demand bezeichnet werden kann, ist eine neue Form des Online Games. Hier besteht die Möglichkeit des Echtzeit-Streamings von Videospielen auf den Computer, die Konsole oder auch auf das mobile Endgerät. Was man dafür benötigt? Ein Konto bei einem Cloud Gaming-Anbieter und eine stabile Internetverbindung. Am Ende handelt es sich hier um ein Netflix oder Disney+ für Videospiele. Es werden keine Games im Laden gekauft oder heruntergeladen, sondern einfach über den Server des Anbieters gespielt.

Das Ganze kann mit einem Besuch im Online Casino verglichen werden – auch hier kann man direkt am Server das Glück in den besten Online Casinos Deutschlands testen.

Die zwei bekanntesten Anbieter

Aktuell gibt es in der Welt des Cloud Gamings zwei Namen, die den Markt dominieren: Nvidia GeForce Now und Microsoft xCloud. Beide Dienste haben nicht nur ihre ganz besonderen Vor- und Nachteile, sondern alle zwei haben auch eine Gemeinsamkeit: Jeder der beiden Dienste bringt die besten und neuesten Games direkt auf das Gerät des Spielers, ganz egal, ob es sich um ein Smartphone handelt, um einen Smart TV oder um einen High End-PC.

Nvidia GeForce Now

Bei Nvidia GeForce Now gibt es keine Bibliothek, in der Spiele zu finden sind, sondern kann der Spieler die Games von Plattformen wie Epic Games oder Steam streamen. Eine durchaus hervorragende Option. Das deshalb, weil es hier eine umfangreiche Spielesammlung gibt, auf die jederzeit zugegriffen werden kann. Da kann keine Langeweile aufkommen.

Microsoft xCloud

Bei Microsoft xCloud handelt es sich um einen Teil des Xbox Game Pass Ultimate Abos. Wer sich für das Ultimate Abo entscheidet, kann auf über 100 Xbox Games zugreifen. All jene, die schon in das Ökosystem von Xbox investiert haben, werden begeistert sein, weil sie jetzt auch problemlos unterwegs die neuesten Xbox Games zocken können.

Welche Herausforderungen warten auf das Cloud Gaming?

Auf den ersten Blick scheinen die Vorteile unendlich zu sein. Doch man sollte sich auch mit den Schattenseiten des Cloud Gamings befassen – und diese mag es tatsächlich geben. So geht es etwa um Internetverbindungen, um Latenzprobleme und auch darum, dass der Spieler abhängig von Servern des Dienstanbieters ist.

Wer sich für das Cloud Gaming interessiert, braucht eine stabile Internetverbindung, damit ein flüssiges Spiel möglich wird. Nur dann, wenn der Spieler eine gute Internetverbindung hat, kann er sich auf ein hervorragendes Spielerlebnis freuen. Eine gute Internetverbindung reduziert auch etwaige Latenzprobleme. Denn Latenzprobleme machen das Spiel schwieriger, wenn Eingaben verzögert übertragen werden – bei reaktionsbasierten und schnellen Spielen ist das ein nicht zu unterschätzender Nachteil.

So kann die Cloud Gaming-Zukunft aussehen

Es mag durchaus ein paar Herausforderungen geben, die auf das Cloud Gaming warten, doch die werden wohl die Zukunft nicht drastisch beeinflussen können. Die Technologie entwickelt sich weiter; auch wird die Internetinfrastruktur in den nächsten Jahren deutlich besser ausgebaut sein als noch vor ein oder zwei Jahren. Zudem werden auch neue Geschäftsmodelle dafür sorgen, dass das Cloud Gaming auch eine breite Bevölkerungsgruppe ansprechen kann.

Zweifellos sind sogenannte Cloud Gaming-Dienste eine Art Gamechanger für das digitale Zocken. Denn es gibt eine bequeme und flexible, aber auch sehr kostengünstige Alternative zu den klassischen Gaming-Plattformen.

ScrapBees: Die Schrottbienen

Mit seinem Schrotthandel 2.0 ermöglicht das 2020 gegründete Start-up ScrapBees aus Neuss eine einfache Entsorgung von Altmetall, sodass wertvolle Rohstoffe wieder zurück in den Recycling-Kreislauf geführt werden können.

Überall, wo Gebäude errichtet, das Stromnetz ausgebaut und Fahrzeuge hergestellt werden, braucht es metallische Rohstoffe. Ob Eisen, Kupfer, Nickel oder Zink – der Bedarf ist riesig und wird weiter steigen. Doch die Ressourcen sind endlich und der Abbau, die Aufbereitung sowie die Verarbeitung der Metalle mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Eine Lösung für dieses Dilemma hält die ScrapBees GmbH aus Neuss bereit: Als smarte und nachhaltige Alternative zum traditionellen Schrotthandel setzt das Start-up auf ein digitales Geschäftsmodell, das dazu beiträgt, Altmetall effizient recyceln und wertvolle Rohstoffe in den Recycling-Kreislauf zurückführen zu können.

Urban Mining und digitaler Schrotthandel

„Die aktuelle Energiekrise und der zunehmende Rohstoffmangel erfordern, dass sämtliche Ressourcen gesichert werden müssen“, sagt Florian Kriependorf. Er hat ScrapBees – in Deutschland bekannt unter der Marke SchrottBienen – im Jahr 2020 gemeinsam mit Sebastian Kopsan und Thilo Hamm gegründet. Der Kerngedanke des Geschäfts ist das Urban Mining, also der „Abbau“ ungenutzter Rohstoffe, die in unzähligen Kellern, auf Baustellen oder in Produktionshallen zu finden sind. „Dank unseres digitalen Ansatzes gelingt es uns, auch kleinere Mengen Altmetall effizient einzusammeln und dem Recycling zuzuführen. Unser System sorgt außerdem dafür, dass der passende Abnehmer automatisiert gefunden wird und die Fahrtrouten laufend optimiert werden“, ergänzt Co-Gründer Sebastian, der als Softwareentwickler für die IT verantwortlich ist.

Das Konzept hinter dem Schrotthandel 2.0 ist einfach: Kund*innen können ihr Altmetall bequem online anmelden und von den SchrottBienen abholen lassen. Das Material wird vor Ort analysiert, gewogen, digital erfasst und somit Teil eines virtuellen Schrottplatzes. Für wertvolle Materialien erhält der/die Kund*in zeitnah eine digitale Gutschrift. Die Metalle wiederum gehen feinsäuberlich getrennt und sortiert zu einem/einer professionellen Abnehmer*in. Mitgründer Thilo betont, dass man für die Abholung und den Transport zum Schrotthandel eine eigene LKW-Flotte mit festangestellten Fahrer*innen unterhält: „Wir sind die erste Meile, sprich, wir holen alles selbst ab und können dadurch eine hohe Verlässlichkeit und Qualität garantieren.“

Wie die wirtschaftliche Entwicklung des Start-ups zeigt, geht das Konzept nicht nur auf, sondern findet auch großen Anklang: Bereits ein Jahr nach dem operativen Start erzielte ScrapBees mit knapp 50 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa einer Million Euro und hat mittlerweile mehr als 8000 Kund*innen. „Der zentrale Erfolgsmesser ist für uns das Gesamtgewicht des eingesammelten Metalls“, ergänzt Florian. „Im vergangenen Jahr haben wir bereits 2000 Tonnen Altmetall eingesammelt. Dieses Jahr wollen wir 3000 Tonnen schaffen und liegen zum Halbjahr genau im Wachstumsziel.“

Convenience als Erfolgsfaktor

Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung – dies fängt schon mit dem Kronkorken an, wie Thilo Hamm gern veranschaulicht: „Ein einzelner Verschluss ist nichts wert und landet in der Regel im Müll. Wenn ich aber Tausende Kronkorken sammle und einschmelze, habe ich einen Rohstoff, und das wiederum bedeutet, dass ich weniger Primärrohstoffe von der Erde abbauen muss.“ Gleiches gelte für ausgediente Gegenstände im Haushalt oder Abfälle, die bei Renovierungen anfallen, seien es alte Vorhangstangen, Jalousien oder Leitungsrohre. „Die Rohre bestehen oft aus Kupfer, also einem besonders hochwertigen Rohstoff, der sehr wichtig für die Wirtschaft ist und durch unseren Service wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann“, so Thilo.

Apropos Service: Wer die SchrottBienen online bucht, erhält innerhalb von 48 Stunden einen Termin und kann sich darauf verlassen, dass die Abholung pünktlich erfolgt. Hierzu erhalten die Kund*innen eine halbe Stunde vor Ankunft der Entsorger*innen eine SMS. „Das Erlebnis des Recyclings ist bei uns ein anderes, denn man muss nicht extra zum Wertstoffhof fahren, sondern kann den Schrott einfach und bequem daheim abholen lassen. Heutzutage spielt dieser ConvenienceAspekt eine wichtige Rolle für viele Verbraucher*innen, deshalb werden On-Demand-Lösungen wie die unsere immer beliebter“, erklärt Florian.

Starker Partner für die Wärmewende

Die unkomplizierten Prozesse der SchrottBienen wissen auch immer mehr Geschäftskunden zu schätzen. Deshalb hat das Start-up den B2B-Bereich zuletzt stark ausgebaut und arbeitet hier mit einem großen Heizungshersteller sowie über 250 weiteren Partner*innen zusammen. Schließlich steht das Fachhandwerk angesichts der Wärmewende vor der Herausforderung, in den kommenden Jahren mindestens 14 Millionen veraltete Heizungsanlagen durch energieeffiziente Alternativen zu ersetzen. Neben technischem Know-how sind dafür logistische Prozesse und natürlich ausreichend personelle Kapazitäten nötig.

Genau hier kommen die ScrapBees ins Spiel: Die fleißigen Bienen befördern auf der Baustelle alte Heizungsanlagen mit geeignetem Equipment ans Tageslicht und entsorgen diese fachgerecht. Auch neue Anlagen tragen sie mit hinein und übernehmen obendrein die Beseitigung des Verpackungsmülls. Auf diese Weise werden die ohnehin rar gesäten Fachkräfte vor Ort enorm entlastet und können sich verstärkt auf die Installation und Inbetriebnahme der neuen Heizsysteme konzentrieren. „Viele Handwerksbetriebe haben gefüllte Auftragsbücher und schätzen die effektive Entlastung ihrer Fachkräfte auf den Baustellen durch die SchrottBienen“, bringt es Thilo auf den Punkt.

Auf dem Weg zu Green Steel

Neben dem Fachhandwerk steht auch die Stahlindustrie vor gewaltigen Herausforderungen, denn sie zählt zu den größten Klimaschädigern des Planeten. Sieben bis zehn Prozent aller CO2-Ausstöße gehen zurück auf die energieintensive Produktion in den gigantischen Feueröfen. Kein Wunder also, dass das Thema Recycling bei den Stahlproduzenten weiter an Bedeutung gewinnt, zumal die Herstellung von Stahl aus 100 Prozent recyceltem Altmetall verglichen mit anderen Verfahren etwa zwei Drittel weniger CO2 erzeugt.

Unterstützung kommt auch hier von den SchrottBienen, denn sie sorgen dafür, dass jener Metallschrott gesammelt und gesichert wird, von dem ein Großteil sonst als Sperrmüll verbrannt worden wäre. „Für das Kreislaufsystem ist es wichtig, dass auch Mengen zwischen 50 und 500 Kilogramm wieder zurückgeführt werden. Denn die Wiederverwertung von Metallschrott spart nicht nur Primärrohstoffe, sondern verringert schließlich auch CO2-Emissionen – und das ist ja eines der Kernelemente zur Erzeugung von ‚Green Steel‘“, sagt Thilo.

Zukunftstrend Wiederverwertung

Ob Privat- oder Geschäftskunden – die Dienste der SchrottBienen sind mittlerweile in den Metropolregionen Frankfurt am Main, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Stuttgart verfügbar. Im Laufe des Jahres soll Berlin hinzukommen. Auf die Frage nach dem Rezept für den Erfolg des Start-ups verweist Florian gern auf die kombinierte Expertise des Gründerteams: „Mit einem Ingenieur, einem Softwareentwickler und einem Rechtsanwalt ergänzen wir uns fachlich sehr gut und verfügen außerdem über langjährige Erfahrung in der Recyclingbranche. Wir drei sind quasi Überzeugungstäter, und das Witzige dabei ist: Wenn man bei uns arbeitet, sieht man tatsächlich irgendwann überall nur noch Schrott und Rohstoffe.“

Der Trend, Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückzuführen – da sind sich die Gründer sicher –, ist global auf dem Vormarsch. Entsprechend groß sind deshalb ihre Pläne. „Über Ozeane hinweg kann es ebenfalls spannend sein, aktiv zu werden“, verrät Florian, und ergänzt: „Unternehmen müssen und wollen zunehmend Produkte aus recyceltem Material herstellen. Deshalb glauben wir, dass hier noch viel Potenzial vorhanden ist.“ Die SchrottBienen aus Neuss könnten also in Zukunft ihren „Nektar“ Schrott auch jenseits der deutschen Grenzen sammeln und wertvolle Ressourcen wieder dem Kreislauf zuführen.

HR-Trends 2024

Mit diesen fünf Trends und Entwicklungen sollten Unternehmen und HR-Teams im Jahr 2024 rechnen und planen.

Auch das Jahr 2023 war für die HR-Welt wieder eine Zeit großer Veränderungen. Die Digitalisierung und der zunehmende Fokus auf nachhaltige und transparente Unternehmensführung haben die Art und Weise, wie Unternehmen agieren und ihre Teams führen, merklich gewandelt. Auch der Fachkräftemangel, der bereits im Jahr 2022 zu spüren war, hat sich weiter verschärft. Unternehmen sind daher zunehmend auf der Suche nach neuen Strategien, um Talente zu gewinnen und langfristig zu binden.

Daher gut zu wissen: Fünf Trends und Entwicklungen, die Unternehmen und HR-Teams im Jahr 2024 erwarten können:

Rückkehr ins Büro – Die Arbeitswelt wird von neuen Richtlinien geprägt, doch Unternehmen müssen aufmerksam zuhören, um Talente zu behalten

Unternehmen, die sich für eine verbindliche Rückkehr ins Büro entscheiden, müssen Richtlinien entwerfen, die den Anforderungen der Mitarbeitenden und ihren familiären und privaten Bedürfnissen gerecht werden. Andernfalls riskieren sie, die besten verfügbaren Fachkräfte an andere Arbeitgeber zu verlieren, die mehr Flexibilität bieten oder Talente ortsunabhängig einstellen. Unternehmen müssen überzeugende oder motivierende Gründe finden, um hybrid arbeitende Mitarbeitende dazu zu bewegen, wieder regelmäßig ins Büro zu kommen. Eine Herausforderung besteht darin, dass GeschäftsführerInnen und CEOs, die oft in einer Ära der ausschließlichen Präsenzarbeit Karriere gemacht haben, über den obligatorischen Arbeitsort ihrer Mitarbeitenden entscheiden. Diese MitarbeiterInnen haben jedoch oftmals ihrerseits ihre berufliche Laufbahn in einer Welt von Hybridarbeit oder Homeoffice aufgebaut, wodurch sie keine tiefe Bindung mehr an physische Büroräume und entsprechende Arbeitsabläufe haben.

Inklusion am Arbeitsplatz: Der Schlüssel zu einer verbesserten Mitarbeiter*innerfahrung und gesteigerter Performance

Viele Arbeitskulturen werden oft von sozialen Themen und geopolitischen Ereignissen beeinflusst oder gar beeinträchtigt – insbesondere dann, wenn von Arbeitgeber*innen erwartet wird, dass sie öffentlich zu einer bestimmten Angelegenheit, einem Grundsatz oder politischen Themen Stellung beziehen sollen. Dieses Phänomen hat zwar seine Vorteile, ist aber auch eine große Herausforderung. Einerseits kann das öffentliche Teilen von Werten und Überzeugungen zu mehr Transparenz beitragen, z.B. bei Unternehmenswerten, der Herangehensweise bei Themen rund um Inklusion oder der Frage, mit wem Geschäfte getätigt werden.

Andererseits sind die heutigen geopolitischen Themen so komplex und schnelllebig, dass es für Arbeitgebende zunehmend schwieriger wird, eine verbindliche öffentliche Erklärung abzugeben, ohne das Risiko einzugehen, unabsichtlich Partei zu ergreifen oder missverstanden zu werden. Unternehmen können dieses Dilemma vermeiden, indem sie sich stärker auf einen strategischen Ansatz zur Förderung von mehr Inklusivität innerhalb ihrer Organisationen konzentrieren. Somit wird die Unternehmenskultur von innen heraus gestärkt und Mitarbeitende werden bei der Bewältigung von Problemen innerhalb und außerhalb der Arbeit aktiv unterstützt.

Nicht die KI an sich, sondern datenbasierte Informationen werden zum entscheidenden Faktor

Derzeit herrscht in den Personalabteilungen viel Aufregung über künstliche Intelligenz (KI). Wichtig ist es jedoch zu verstehen, dass der Hauptvorteil von KI für HR-Teams im schnellen Zugriff und der einfachen Analyse von Daten liegt, damit Entscheidungen zügiger getroffen werden können. Fortschritte in der Datenanalytik und die Entwicklung neuer KI-Tools werden dazu führen, dass Führungskräfte im Jahr 2024 eher datenorientiert als KI-gesteuert arbeiten werden. Mittels KI können sie Daten aufdecken und Trends in der Belegschaft schneller erkennen. Im kommenden Jahr wird es darauf ankommen, dass Mitarbeitende KI richtig einsetzen und das Unternehmen entsprechend vorbereitet ist, um KI erfolgreich nutzen zu können. KI sollte dazu beitragen, Prozesse zu vereinfachen, statt zu komplizieren. Drei Elemente sind hierbei wichtig: Erstens sollte das Vertrauen der AnwenderInnen aufgebaut werden, indem KI-Modelle verbessert werden und Mitarbeitenden erklärt wird, welche Daten sie sicher in die Modelle einfließen lassen können. Zweitens sollte die Kontrolle sichergestellt werden, sodass Mitarbeitende weiterhin die Möglichkeit haben, KI-basierende Daten zu bearbeiten. Drittens, den Wert zu erweitern, indem KI mit der Nutzung ihrer vorhandenen Datenmodelle verglichen wird.

Mit Transparenz und Tempo bei der jüngeren Generation punkten

Unternehmen werden zunehmend dazu aufgefordert, transparenter zu sein und ihren Mitarbeitenden klare Karrierewege aufzuzeigen. Es besteht jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitenden, was die Erwartungen an die berufliche Entwicklung betrifft: Eine unsichere Wirtschaftslage und Budgetbeschränkungen machen es vielen Unternehmen schwer, ihren Mitarbeitenden eine bessere Perspektive zu bieten oder viel in deren Weiterbildung zu investieren. Die Unternehmen sind sich jedoch bewusst, dass Manager*innen und Arbeitnehmer*innen den Wunsch nach Karrieremöglichkeiten hegen. Das stellt ein Problem dar, da vor allem die jüngeren Generationen von ihren Arbeitgebern mehr Offenheit erwarten. Deshalb ist es wichtig, dass sich Unternehmen auch bei begrenzten Möglichkeiten nicht scheuen, auch schwierige Fragen zu beantworten. Eine offene und ehrliche Kommunikation, die Transparenz fördert und Vertrauen aufbaut, ist gefragt.

Fehlende, langfristige Karrierechancen treibt Arbeitnehmer*innen zum Wechsel

2024 könnte es zu einem Wendepunkt kommen, wenn ArbeitnehmerInnen feststellen, dass ihr Arbeitgeber nur Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Berufserfahrung oder Weiterbildung anbietet, nicht jedoch den schnellen beruflichen Aufstieg ermöglicht, den sich vor allem jüngere ArbeitnehmerInnen wünschen. Daraus könnte sich die Notwendigkeit für eine berufliche Veränderung ergeben, um die persönliche Karriereentwicklung voranzubringen. In einer angespannten Wirtschaftslage führt das Zögern oder das Unvermögen vieler Arbeitgebenden, Maßnahmen zur Erfassung und Förderung von Karriereperspektiven ihrer Mitarbeitenden zu ergreifen, zu einer Art "kulturellem Stillstand". Eine weitere Konsequenz ist die Aufweichung des psychologischen Vertrags zwischen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen, der während des Lockdowns und den damit verbundenen Störungen gestärkt wurde. Es ist daher wichtig, dass Arbeitgebende ihren Mitarbeiter*innen ein sicheres Umfeld bieten und auf deren Bedürfnisse eingehen, um eine langfristige Bindung zu fördern. Ein Mangel an Vertrauen und Engagement birgt die Gefahr, dass sich Arbeitnehmer*innen nach alternativen Stellen umsehen. Kommt es zu einer deutlichen Erholung der Wirtschaft, könnte sogar eine große Kündigungswelle (Great Resignation) unter jungen, ehrgeizigen Führungskräften und Arbeitnehmer*innen anstehen.

Der Autor Dr. Arne Sjöström ist Lead People Scientist bei Culture Amp

Kai Hesselmann: Founder wird Angel

Immer wieder gibt es erfolgreiche Gründer*innen, die "die Seite wechseln" und selbst zu Angel Investor*innen werden. Einer von ihnen ist Kai Hesselmann, Mitgründer von DealCircle. Über seine Motivation, sein Selbstverständnis und seine Ziele als Angel Investor sprechen wir mit Kai im Interview.

Die Zahl der Angel Investments in deutsche Start-ups ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel gesunken. Wie blickst du auf Q3 und Q4 in der Start-up- und Techbranche?

Im ersten Halbjahr hat es einen starken Rückgang bei Angel Deals gegeben, weil viele Investor*innen im vergangenen Jahr einen Dämpfer erfahren haben. Viele Investments haben sich aufgrund der hohen Bewertungen in den Jahren 2021/22 nicht gut entwickelt. Daher sind Investor*innen in diesem Jahr zurückhaltender. Hinzukommt ein hoher Zinsanstieg, wodurch gute Investment-Alternativen entstehen, beispielsweise sind Anleihen mit fünf bis Prozent Rendite-Chance wieder attraktiver geworden.

Aber auch die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und eine Sättigung in einigen Marktsegmenten spielen sicherlich eine Rolle, weshalb die Zahl der Angel Investments im ersten Halbjahr rückläufig waren. Für das zweite Halbjahr 2023 hoffe ich auf eine Auflockerung. Auch wenn die globalen und geopolitischen Unsicherheiten anhalten, könnte sich eine gewisse Stabilisierung abzeichnen. Unter anderem, weil sich die Investor*innen an die neuen Marktbedingungen angepasst haben und Start-ups auf Grundlage geringerer Bewertungen Kapital einwerben. Dennoch könnte auch das zweite Halbjahr unter dem Vorjahreszeitraum liegen.

Was motiviert dich vor diesem Hintergrund, gerade jetzt in Start-ups zu investieren?

Hart gesagt, sind die Konditionen heute attraktiver als noch vor zwei Jahren, und aus Investor*innensicht ist das Risikoprofil zudem deutlich entspannter. Start-ups müssen in einem wesentlich herausfordernderen Marktumfeld Kapital aufnehmen, der Kostendruck ist derzeit höher und der Wettbewerb als Angel geringer. Ein zusätzlicher Punkt: Im letzten Dreivierteljahr sind durch den KI-Hype viele neue Technologiemöglichkeiten für Start-ups entstanden, die jetzt bei den Geschäftsmodellen Einzug halten. Aus meiner Sicht bietet sich daher ein spannendes Umfeld, ein Unternehmen zu gründen, während für Investor*innen das Risiko geringer ist.

Gibt es Branchen oder Themen, die du als Investor derzeit besonders spannend findest?

Bedingt durch unsere M&A-Technologielösung DealCircle natürlich alles, was im M&A-Bereich stattfindet. Hier bestehen noch viele Chancen, weil die Branche sehr konservativ und noch wenig technologisch erschlossen ist. Langsam entstehen immer mehr Geschäftsmodelle, die sich genau damit beschäftigen und versuchen, M&A-Prozesse effizienter zu machen. Nachdem ich mich im letzten Jahr eher mit E-Commerce-nahen Themen beschäftigt habe, schaue ich derzeit eher auf M&A-nahe Geschäftsmodelle, die vielleicht auch komplementär zu meinem Unternehmen sind.

Welche Kriterien müssen Start-ups erfüllen, damit du investierst?

Der Proof of Concept muss insofern gegeben sein, als erste Kund*innen gewonnen sein müssen. Außerdem müssen die Unternehmen erste Umsätze von zahlenden Kund*innen erzielt haben. Prinzipiell können sich die Start-ups in einer frühen Phase befinden, also auch Pre Seed-Phasen mit einer Bewertung von ein bis zwei Millionen Euro. Geschäftsmodell und Teams sind mir zudem wichtig. Aber auch, ob die Möglichkeit besteht, durch KI im Operativen effizienter zu werden. Also: Wie skalierbar ist das Geschäftsmodell durch den Einsatz von Technologie? Zudem schaue ich, ob sich Kund*innendaten sammeln lassen, um das Geschäft noch effektiver betreiben zu können. Auch das Vorhandensein von Netzwerkeffekten, im Sinne von „je mehr Nutzer*innen, desto besser wird das Tool für alle“, sind für mich ein entscheidendes Investmentkriterium.

Welche Rolle spielen dabei die Faktoren Nachhaltigkeit und Diversität?

Aktuell leider noch zu wenig. Sowohl Nachhaltigkeit als auch Diversität sollten in meinen Investmententscheidungen eine größere Rolle spielen – beides Punkte, auf die ich 2024 definitiv versuchen werde, einen stärkeren Fokus zu legen.

In welche Start-ups hast du bereits investiert?

Revisit aus Aachen, eine Art Customer-Loyalty-Programm für lokale Geschäfte. In Hyre aus Berlin, eine Plattform für Softwareunternehmen, um Sales-Talente zu finden, sowie Shopstory, eine KI-basierte Software aus Wien, um das Marketing von Onlineshops zu automatisieren. Mit weiteren Gründer*innen stehe ich aktuell im Austausch. Aber ich freue mich immer über neue spannende Geschäftsideen aus dem M&A-Bereich.

Welche Learnings nimmst du aus Sicht des Founders mit in die neue Herausforderung?

In einer frühen Phase sollten Gründer*innen nicht zu stark an der ursprünglichen Idee ihres Geschäftsmodells festhalten, sondern nah am Markt sein und flexibel bleiben. Hilfreich ist, mit Kund*innen zu sprechen und sich Feedback von Investor*innen einzuholen. Sich schnell anzupassen und lernbereit zu sein, zählen für mich zu den zentralen Learnings. Wichtig ist auch, Durchhaltevermögen zu besitzen, beharrlich zu bleiben und sich von Rückschlägen nicht zu stark demotivieren zu lassen.

In welchen Branchen siehst du das meiste M&A-Potenzial?

Im Start-up-Bereich sicherlich bei Software und Technologie, weil es für Corporates interessant ist, die entsprechenden Lösungen aus Bereichen wie Cloud Computing, KI oder Cybersecurity von kleinen Start-ups zu integrieren. Gleiches gilt für den FinTech-Sektor, in dem sich große Banken junge Unternehmen bzw. ihre Lösungen einkaufen, und für Konsumgüter, den Einzelhandel und den E-Commerce. Hier sieht man immer wieder D2C-Marken, etwa aus dem Fashion-Bereich, die für traditionelle Modehersteller*innen interessant sind.

Welche Tipps hast du für Start-ups auf Investor*innensuche aus eigener Erfahrung?

Sowohl eine realistische Einschätzung der Bewertungshöhe als auch des finanzierbaren Betrags ist aus meiner Sicht entscheidend, vor allem bei Start-ups, die noch keinen Umsatz generieren. Im aktuellen Marktumfeld ist es beispielsweise schwierig, zwei Millionen Euro einsammeln zu wollen bei einer Bewertung von zehn Millionen Euro ohne nennenswerte Umsätze. Daher sollten sich Gründer*innen fragen: Wie viel Kapital brauchen wir zu welchem Zeitpunkt? Was machen wir mit dem Investment? Welche Bewertung ist realistisch? Neben einer klaren Liquiditätsplanung sollten Start-ups mit ausreichend Vorlauf ins Fundraising gehen – nicht erst dann, wenn es kritisch wird.