Aktuelle Events

Selbstständigkeit in der Lebensmittelbranche

Gerade in Krisenzeiten kommt der Lebensmittelbranche eine erhöhte Wichtigkeit zu. Grund genug für viele angehende Wirtschaftstreibende, sich intensiv mit den Chancen in diesem Geschäftszweig auseinanderzusetzen.

Wie bei allen Geschäftsideen sollte man als potenzieller Unternehmensgründer nicht unbedingt in einem Sektor starten, wo es bereits viele Mitbewerber gibt, sondern gezielt nach Nischen suchen, mit denen man aktuelle Marktbedürfnisse am besten befriedigen kann. Viele Gründer aus dem Lebensmittelbereich fangen jedoch direkt in der Küche an, kommen also aus dem Food-Bereich. In diesem sind gerade biologische, vegetarische oder vegane Produkt en vogue, also stürzen sich viele Jungunternehmer genau auf diese Produktgruppen.

Doch vorab ist es unablässig, sich genau über die rechtlichen Vorgaben zu informieren. Da es sich bei der Herstellung von Lebensmitteln um einen sehr sensiblen Bereich handelt, sollte man sich in der Regel zuerst an das örtliche Ordnungsamt wenden. Die gesetzlichen Anforderungen unterscheiden sich außerdem von Bundesland zu Bundesland. Unterstützung dazu gibt es von vielen Seiten, etwa durch die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Um sich in der Lebensmittelherstellung selbstständig zu machen, braucht es eine Gewerbeanmeldung und zusätzlich einen Nachweis über den (richtigen) Umgang mit Lebensmitteln. Sind all diese administrativen Hürden einmal genommen, kann man sich wieder Zeit nehmen, um innovative Produkte zu kreieren, um sich in weiterer Folge Gedanken über den idealen Weg der Distribution der Waren von der Küche zu den Konsumenten machen. Zunächst einmal bedeutet das die Installierung eines Online-Shops oder die Möglichkeit der Kontaktaufnahme via Telefon, damit die Endkunden direkt beim Erzeuger bestellen können. Denkt man jedoch in größeren Dimensionen und ist das Produkt länger haltbar, ist es sinnvoll, sich nach weiteren Vertriebswegen, etwa im Einzelhandel, umzusehen. Egal an wen und an welchen Orten man ein Produkt aus dem Lebensmittelbereich an die Konsumenten bringen möchte, ein zentraler Stellenwert kommt der richtigen Verpackung zu.

Verpackungseimer als Erfolgsmodell

Gerade im Segment der Verpackungen gibt es ein vielfältiges Angebot, das sich an den jeweiligen Lebensmitteln und deren Konsistenz orientiert. So benötigen manche Lebensmittel zum Beispiel eine Tüte als Verpackung. Diese eignet sich für Produkte mit einer pulvrigen Konsistenz und falls diese nicht in großen Mengen anfällt, kann die Tüte sogar auf Papierbasis in den Handel kommen. Für den Einsatz in der Lebensmittelbranche sind auch Verpackungseimer gut geeignet, wenn größere Mengen sauber verpackt an die Endkunden übergeben werden sollen. Eimer bieten in diesem Fall den großen Vorteil, dass sie sowohl trockene Lebensmittel (Mehl, Zucker …) als auch flüssige Produkte (Essige, Öle, Salate …) beherbergen können. Kunststoffeimer gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.

Jedoch sollte in Zeiten der Ressourceneinsparung nicht auf die Umwelt vergessen werden und so verwenden manche Hersteller von Verpackungen, wie beispielsweise die Firma Packari, recycelbare Materialien. Will man sich in der Lebensmittelbranche selbstständig machen, sollte man frühzeitig darauf Rücksicht nehmen, dass der Hersteller bzw. Lieferant von Verpackungsmaterial eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten im Portfolio hat – neben Eimern beispielsweise auch Kanister, Schraubdosen, PET-Dosen, PET-Flaschen oder Stülpdeckeldosen. Damit braucht der Selbstständige bei der Erweiterung seiner Produktpalette nicht gleich den Lieferanten zu wechseln.

Lebensmittelechtheit muss gegeben sein

Wichtig ist es natürlich, dass die Verpackung die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Lebensmittelverträglichkeit vollumfänglich erfüllt. Dafür braucht es eine spezielle Zulassung für Lebensmittel und einen Nachweis über die Lebensmittelechtheit. So können beispielsweise Verpackungseimer aus Polypropylen (PP) mit Inhalten von bis 85°C heiß abgefüllt werden. Verpackungseimer sind in der Regel rutschsicher und damit gut stapelbar. Vor dem Stapeln sollten die Gebinde jedoch auf rund 25°C abgekühlt werden.

Kostengünstige Herstellung und einfache Reinigung

Der Lebensmitteleimer ist bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und hat sich als eine der beliebtesten Verpackungslösungen einen guten Ruf erwirtschaftet. Der Erfolg resultiert aus der kostengünstigen Herstellung, dem ebenso preiswerten Transport und der universellen Einsetzbarkeit in vielen Bereichen. Gerade im Lebensmittelsektor kann der Verpackungseimer seine Stärken besonders gut ausspielen: Er punktet mit einer sehr unkompliziert durchzuführenden Reinigung bzw. Desinfektion, der einfachen Abfüll- und Verschließbarkeit und besonders durch die sehr guten Eigenschaften des Kunststoffes Polypropylen, der wie beschrieben hohen Temperaturen bei der Abfüllung standhält und gleichzeitig ohne Weichmacher oder sonstige hormonaktive Substanzen auskommt.

Obwohl die Verwendung von Kunststoffen aktuell stark und oftmals auch kontrovers diskutiert wird, nehmen die (Qualitäts-)Hersteller auf die Umwelt Rücksicht und setzen in der Herstellung von Verpackungsgebinden auf recycelbare Kunststoffe. Generell verfügen Produkte aus Kunststoff über eine sehr gute Haltbarkeit, Langlebigkeit und Zähigkeit. Achtet man nach dem Gebrauch auf die korrekte Entsorgung, steht der Wiederverwertung nichts im Wege.

Rechtliche Bestimmungen zum Schutz der Konsumenten

Verpackungen und dabei besonders jene, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, unterliegen naturgemäß strengen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher. Diese dürfen den rechtlichen Vorgaben zufolge „unter den normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile in Mengen an Lebensmittel abgeben, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden oder eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel oder eine Beeinträchtigung der geruchlichen und geschmacklichen Eigenschaften der Lebensmittel herbeizuführen“. Darüber hinaus müssen sich gemäß der „guten Herstellungspraxis“ produziert werden. Diese sieht vor, dass Materialien nach einem festgelegten Verfahren und unter einem Qualitätssicherungs- und Kontrollsystem so hergestellt werden müssen, dass sie keine Gefahr für den Verbraucher darstellen.

Spezielle gesetzliche Regelungen für Kunststoffe

Für Kunststoffe hat der Gesetzgeber zusätzliche Regelungen geschaffen. So sind etwa die Anforderungen an Kunststoffe in der europäischen Kunststoffverordnung festgelegt, die sich auch an Lebensmittelbedarfsgegenstände (Verpackungen, etc.) aus Kunststoff richtet. Die EU-Kunststoffverordnung enthält ein Verzeichnis von bestimmten Stoffen, die bei der Herstellung von Lebensmittelbedarfsgegenständen verwendet werden dürfen. Die Zulassungen umfassen stoffbezogene Höchstmengenregelungen und werden, falls das notwendig sein sollte, auf bestimmte Anwendungen beschränkt. Die EU-Gesetzgeber haben aber auch spezifische europäische Vorschriften für Lebensmittelbedarfsgegenstände aus recyceltem Kunststoff, aus Keramik und für sogenannte aktive und intelligente Materialien und Gegenstände für den Lebensmittelkontakt erlassen.

Für die EU-Zulassungen von Stoffen, die in Lebensmittelbedarfsgegenständen verwendet werden dürfen, ist eine Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erforderlich. Zulassungsverfahren gibt es aktuell für Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff sowie aus regenerierter Zellulose, für Recyclingverfahren, recycelte Kunststoffe für Lebensmittelbedarfsgegenstände und für aktive und intelligente Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Primogene: Muttermilch als Vorbild

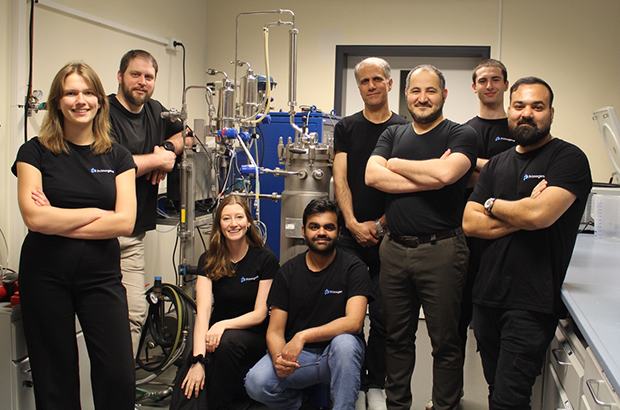

Primogene ist ein 2023 gegründetes BioTech-Start-up mit Sitz in Leipzig, das sich auf die Entwicklung biotechnologischer Herstellungsverfahren für bioidentische Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt liegt auf Verbindungen, die der Muttermilch nachempfunden sind und die Gesundheit in allen Lebensphasen fördern können.

Auch wenn das Produkt als weißes Pulver eher unscheinbar aussieht, markiert seine Existenz einen wissenschaftlichen Meilenstein. „Wir haben eine spezielle Technologie entwickelt, dank der wir komplexe bioidentische humane Milchzucker skalierbar herstellen können“, erzählt Linda Karger, einst Managementstudentin an der Technischen Universität in München, heute COO der 2023 in Leipzig gegründeten Primogene GmbH. Die chemischen Verbindungen entsprechen also den im menschlichen Körper vorkommenden Molekülen bis ins kleinste biochemische Detail. Und sie übernehmen – obwohl industriell hergestellt – die gleichen Funktionen, die bisher nur Muttermilch garantierte.

Zum Verständnis: Die komplexen Zuckerstrukturen sind nach Fett und Laktose der drittgrößte feste Bestandteil menschlicher Milch. Sie bieten einzigartige gesundheitliche Vorteile, unterstützen beispielsweise das Immunsystem sowie die kognitive Entwicklung wie kein anderer Stoff. „Nach zahllosen Gesprächen mit Ärzten und Kliniken begann unsere Geschichte mit der Idee, nährstoffreiche Inhaltsstoffe als Zusatz für die Ernährung von Frühgeborenen herzustellen. Weitergedacht können bioaktive Bestandteile der Muttermilch ebenso zur Krankheitsprävention bei Erwachsenen sinnvoll eingesetzt werden“, erklärt Karger. „Um das Wirkungspotenzial unserer Human Milk Oligosaccharides (HMO) weiter zu erforschen, testen wir diese aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie.“

Produktsortiment in der Breite offen

Gleichzeitig wird die von Dr.-Ing. Reza Mahour (CEO, Experte für Bioverfahrenstechnologie) und Valerian Grote (CTO, Molekularbiologe/Experte für Analytische Biochemie) entwickelte enzymatische Technologie genutzt, um bioidentische Moleküle für andere Märkte zu erzeugen, beispielsweise Inhaltsstoffe für Produkte der Körperpflege oder Rohmaterialien für die Pharmaindustrie. „Wir produzieren selbst. Dabei lässt sich jedes unserer Produkte auf die spezielle Technologie zurückführen. Unseren Kunden bieten wir Komplettlösungen – das reicht von der Suche nach der richtigen Produktionsplattform bis hin zu Entwicklung und Produktion“, bestätigt Karger. Erste Umsätze wurden nach ihren Angaben bereits früh erzielt. Inhaltsstoffe für den Kosmetikbereich sollen noch in diesem Jahr mithilfe bestehender Partnerschaften am Markt eingeführt werden. Im Pharmabereich wird ebenfalls mit ersten Kunden zusammengearbeitet.

Karger ergänzt: „Wir haben früh auf Partnerschaften und Vorbestellungen gesetzt, um den Markt besser zu verstehen.“ Um die bereits verabredeten hochwertigen Roh- und Inhaltsstoffe bald in größeren Mengen liefern zu können, ist das aktuell elfköpfige Team von Primogene gerade innerhalb Leipzigs umgezogen. Für die anstehende Skalierung war der Wechsel auf eine Betriebsstätte mit mehr Laborfläche und größerem Produktionsbereich wichtig. Große Mitspieler auf dem Feld der HMOs wie die niederländische DSM-Firmenich oder der dänische Konzern Chr. Hansen schrecken Karger nicht: „Bekannt sind mehr als 200 verschiedene HMOs, davon sind bisher sieben strukturell einfacher industriell herstellbar und auf dem Markt. Sie werden mit einer Fermentationstechnologie produziert. Unser enzymatisches Verfahren kann deutlich mehr und komplexere Zuckerstrukturen hervorbringen. Außerdem reicht unsere Produktpalette weit über HMOs hinaus.“

Sichtbarkeit durch Innovationsplattform futureSax erleichtert Investorensuche

Das bisher benötigte Kapital stammt unter anderem von Business Angels aus dem Bereich der Biotechnologie, darunter auch Climate Founders, bei deren Accelerator-Programm Mahour Grote und Karger einst zusammenfanden. Für Primogene als forschungs- und deshalb kapitalintensives Biotech-Unternehmen sind daneben die Mittel aus Förderprogrammen des Landes Sachsen und der Stadt Leipzig von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus profitiert das Start-up noch heute von der Sichtbarkeit, die es durch den Gewinn des dritten Platzes beim Sächsischen Gründerpreis 2024 erhielt. Zunächst sorgten der professionelle Nominiertenfilm und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit von futureSax für Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch innerhalb des Netzwerks.

Dann bot die Preisübergabe auf der Sächsischen Innovationskonferenz vor über 1.000 Gästen Primogene eine wichtige Gelegenheit zur Präsentation. „Sachsen ist ein Innovationsstandort mit besonderer Dichte: Exzellente Forschung, starke Industrie- und Mittelstandsstrukturen und eine wachsende Start-up-Szene greifen ineinander. Hier entstehen Lösungen, die international wettbewerbsfähig sind. Entscheidend ist der Schulterschluss im Ökosystem – von Hochschulen über Unternehmen bis zu Kapitalgebern. futureSax schafft dafür die Bühne und die Verbindungen, damit aus Ideen schneller Produkte, Partnerschaften und Gründungen werden“, erklärt Susanne Stump, Geschäftsführerin der Innovationsplattform des Freistaats Sachsen. Das Interesse großer Investoren bestätigt, dass Primogene auf dem richtigen Weg ist. Im Jahr 2025 schloss das innovative Start-up eine Seed-Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren wie HTGF, TGFS, der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft und better ventures ab. Das geplante Personalwachstum sowie die Produktionsaktivitäten der nächsten zwei Jahre sind damit gesichert.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

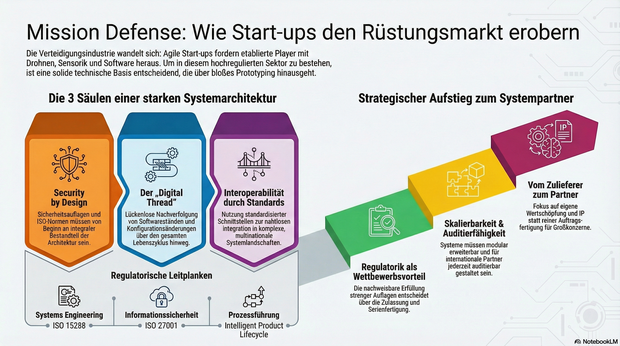

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

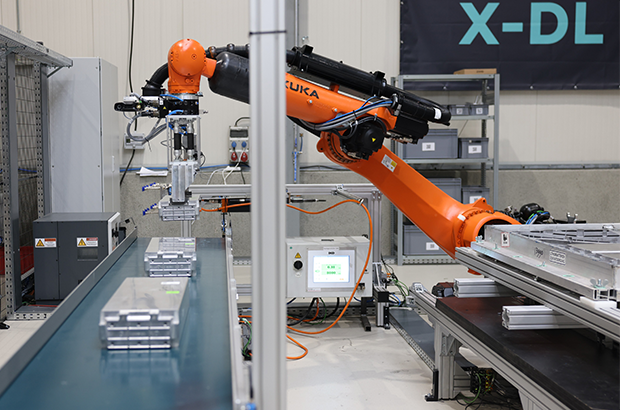

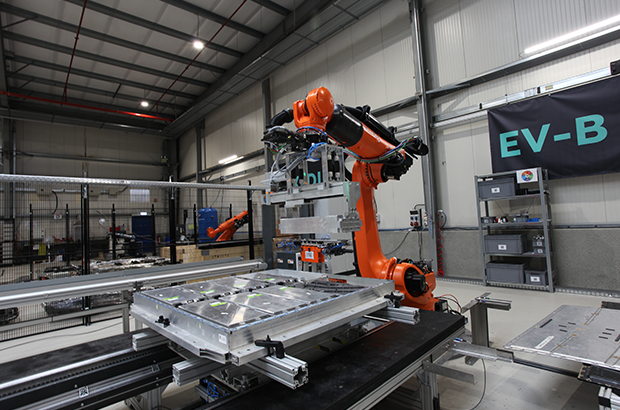

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

DIONYS: Schluss mit Event-Chaos

Events und Offsites erleben ein massives Comeback. Doch hinter den Kulissen vieler Locations herrscht oft noch analoges Chaos. Das Münchner Start-up DIONYS will genau das ändern: Schluss mit dem E-Mail-Pingpong, hin zu echten Buchungen.

Die steigende Nachfrage nach Firmen-Events und privaten Feiern stellt die Hospitality-Branche vor administrative Herausforderungen. Während Hotelzimmer und Tischreservierungen weitgehend digitalisiert sind, erfolgt die Bearbeitung von Gruppenanfragen und Event-Konfigurationen in vielen Betrieben noch manuell. Das 2025 gegründete Software-Start-up DIONYS tritt an, um diesen Prozess durch Standardisierung zu beschleunigen.

Konfigurator statt E-Mail-Pingpong

Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine Softwarelösung, die den Angebotsprozess für Veranstaltungen digitalisiert. Anstatt individuelle Angebote manuell zu tippen, sollen Kunden ihre Events – von Menüs bis zu Getränkepaketen – über eine Online-Oberfläche selbst konfigurieren können.

CEO Folke Mehrtens beschreibt den aktuellen Zustand der Branche als paradox: „Es ist absurd: Gerade dort, wo Events den meisten Umsatz bringen, fehlt oft jede Struktur. Solange Events wie Sonderfälle behandelt werden, bleiben sie ein operativer Schmerz.“

Die Software von DIONYS zielt darauf ab, diesen „Schmerz“ zu lindern, indem sie Events von der manuellen Ausnahme zum standardisierten Produkt wandelt – buchbar und transparent wie im E-Commerce.

Technik trifft auf operative Erfahrung

Technisch steht das Unternehmen vor der Hürde, die individuellen Parameter von Gastronomiebetrieben – etwa spezifische Stornoregeln oder variable Menüfolgen – in einen Algorithmus zu überführen. CTO Gregor Matte betont, dass die Herausforderung weniger in der reinen Buchung, sondern in der Abbildung der operativen Vielfalt liege.

Um die Praxistauglichkeit sicherzustellen, setzt das Gründungsteam auf Mitstreiter mit Branchenhintergrund. Neben Mehrtens (Strategie) und Matte (Technik) sind unter anderem Ekkehard Bay (ehemals Manager im Mandarin Oriental) sowie Daniel Simon (ehemals OpenTable) an Bord.

Wettbewerb und der Faktor „Mensch“

DIONYS positioniert sich in einem dichten Marktumfeld zwischen etablierten Back-Office-Lösungen wie Bankettprofi und modernen Reservierungssystemen wie aleno. Die Münchner suchen ihre Nische bei individuellen Event-Locations und Restaurants, die sich von reinen Tagungshotels abgrenzen.

Die in der Branche verbreitete Sorge, dass durch die Digitalisierung die persönliche Note leide, versucht Head of Hospitality Ekkehard Bay zu entkräften: „Wenn Standardfragen digital geklärt sind, bleibt im echten Gespräch mehr Zeit für das, was wirklich zählt: besondere Wünsche und echte Aufmerksamkeit.“

Erste Marktdaten und Ausblick

Seit dem Start im Herbst 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens Anfragen mit einem Volumen von rund 400.000 Euro über das System abgewickelt. Zu den ersten Nutzern zählen bekannte Münchner Betriebe wie Kustermann und die Bar Valentin. Das Erlösmodell basiert auf einer Kombination aus monatlicher Softwaregebühr und umsatzabhängigen Komponenten.

Für die nächste Wachstumsphase strebt DIONYS die Akquise von 100 „Pionier-Betrieben“ in der DACH-Region an. Ob sich der Ansatz als neuer Industriestandard durchsetzen kann, wird davon abhängen, ob die Software die komplexen Anforderungen einer breiten Masse an unterschiedlichen Betrieben tatsächlich ohne manuelles Nachsteuern abbilden kann. Daniel Simon gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren wird Event-Management nicht mehr improvisiert, sondern datenbasiert gesteuert.“

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.

Schließlich geht es beim Wissenstransfer nicht darum, Patente von einem Büro in ein anderes zu verlagern. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in etwas umzusetzen, das das Leben der Menschen berührt und Ärzten hilft, ihre Patienten besser zu behandeln.

Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der Privatwirtschaft funktioniert in Deutschland und Europa anders als in den USA. Was können wir aus den USA lernen und was sollten wir anders machen?

Ich bewundere den Mut des US-Ökosystems, in dem Gründer oft von großen Zielen träumen, schnell agieren und frühzeitig Investoren finden. Diese Energie schafft Dynamik und hat viele bahnbrechende Unternehmen hervorgebracht.

Europa hat seine eigenen Stärken. Wir sind bekannt für Qualität, Präzision und Vertrauen. Kunden schätzen, dass wir Dinge bauen, die lange halten. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Stärken mit mehr Geschwindigkeit und Mut zu kombinieren. Wir haben die Chance, ein anderes Modell als das US-amerikanische zu entwickeln: verantwortungsvolles Wachstum, profitable Unternehmen und nachhaltige Wirkung, die über Jahrzehnte anhält, und nicht nur Finanzierungszyklen.

Kurz gesagt: Wir können uns von den USA die Zuversicht abschauen, aber wir sollten uns unserer europäischen DNA treu bleiben: geduldig, diszipliniert und langfristig orientiert.

Seit Oktober 2025 bist du Vizepräsident für Entrepreneurship an LMU. Wie willst du dort die Bereiche Entrepreneurship und Technologietransfer voranbringen?

Die LMU ist eine der weltweit führenden Universitäten mit 54.000 Studierenden und 18 Fakultäten. Sie vereint Exzellenz in allen Bereichen und Forschungsgebieten wie Medizin, Physik, KI, Recht, Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Vielfalt in die Gesellschaft getragen wird. In Form von Unternehmen, Wissen und Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das muss schnell geschehen.

Eine natürliche Stärke der LMU liegt in DeepTech, in den Life Sciences, insbesondere in der Biotechnologie, und in aufkommenden Bereichen wie künstliche Intelligenz und Quanten-Technologien. In diesen Bereichen gibt es bereits bahnbrechende Forschung, und der Einfluss auf Patienten, Industrie und Gesellschaft kann enorm sein. Mein Fokus liegt darauf, diese Bereiche zu stärken und die Wege von der Forschung zur Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das bedeutet, dass wir Studierenden und Forschern Zugang zu Büros und Laboren, Inkubationsprogrammen, Finanzierungsmöglichkeiten und starke Partnerschaften mit relevanten Akteuren in München und darüber hinaus bieten, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie frühzeitig und in der Nähe der Kunden mutige Ideen testen können. In dem sie aus Fehlern und Erfolgen lernen können, von erfahrenen Gründern Ratschläge erhalten und Unternehmertum als attraktive Option sehen.

Vor allem aber möchte ich, dass die Zahl der Start-ups, die von der LMU ausgründen, deutlich ansteigt. Sind Lehre, Forschung und Unternehmertum auf Weltniveau und stärken sich gegenseitig, wird die LMU noch mehr zu einem Ort, an dem Ideen wirklich Wirkung entfalten. Nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus.

Vor Kurzem ist dein Buch „The Honorable Entrepreneur“ erschienen. Welche Tipps daraus willst du Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Diese sieben Prinzipien haben mich in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Labor-WG in einem Keller zu einem globalen Unternehmen geführt:

- Vertrauen aufbauen oder gar nichts aufbauen: Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Mitgründern, Mitarbeitern, Investoren und Kunden. Ohne Vertrauen kann kein Unternehmen bestehen.

- Menschen an erste Stelle setzen – immer: Erfolg wird von Teams und nicht von Einzelkämpfern geschaffen. Wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, werden sie die Mission mit dir durchziehen.

- Innovieren für den Impact: Baue keine Technologie nur für dich selbst. Frage dich: Verbessert das das Leben – für Patienten, Kunden, die Gesellschaft?

- Schnell und klug skalieren: Wachstum ist wichtig, aber Wachstum ohne Disziplin kann ein Unternehmen zerstören. Fokussiertes, profitables Skalieren schafft Resilienz.

- Ein profitables, nachhaltiges Unternehmen aufbauen: Profitabilität ist kein Nachgedanke, sondern das, was dir Freiheit und Unabhängigkeit gibt.

- Die Vision umsetzen: Viele Gründer verlieren sich in glänzenden Ablenkungen. Bleib fokussiert. Setze um, was am wichtigsten ist.

- Gib etwas zurück: Teile deine Erfahrung, unterstütze andere und trage zum Ökosystem bei. Wahre Erfolge sind diejenigen, die überleben, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Meine Botschaft ist einfach: Man kann im Geschäftsleben erfolgreich sein, ohne dabei seine Seele zu verkaufen. Rentabilität und Prinzipien sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.

Philipp, Danke für deine Insights

Hinweis: Dieses Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“