Aktuelle Events

Geschäftsideen Mobilität: Das Immer-dabei-Fahrrad

Das Fahrrad für den Rucksack

Das Kwiggle-Bike ist zusammengefaltet so klein, dass es sich problemlos in einer rucksackähnlichen Tasche auf dem Rücken tragen lässt. Eine runde Geschäftsidee!

Viele Pendler, die einen Großteil des Weges zur Arbeit mit U-Bahn, S-Bahn und Bus zurücklegen, müssen zusätzlich noch ein ganzes Stück zu Fuß gehen. Eine Alternative bieten – neben Scootern – längst schon kleine, zusammenfaltbare Fahrräder. Mit dem Kwiggle-Bike gibt es nun eine Ausführung dieser Art, die noch kleiner, leichter und handlicher ist als vergleichbare Produkte.

Das Kwiggle-Bike lässt sich im zusammengeklappten Zustand sogar in einer Tasche verstauen und so wie ein Rucksack auf dem Rücken tragen. Laut Hersteller lassen sich mit dem Rad aus Edelstahl und Aluminium trotzdem Geschwindigkeiten bis 30 km/h erreichen. Vom 1. Dezember 2016 an lässt sich das Kwiggle-Bike über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter bestellen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

KI-Agenten als Transformationstreiber 2026

Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.

Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.

„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“

KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen

Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:

- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.

- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).

- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).

KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen

Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:

- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.

- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.

KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur

Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:

- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.

In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).

- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.

- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).

Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026

Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.

Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.

„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“

Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.

Die Designtrends 2026 im Überblick:

Elemental Folk

Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.

Hyper-Individualism

Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.

Tactile Craft

Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.

Distorted Cut

Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.

Candid Camera Roll

Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.

Hyper-Bloom

Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.

Digit-Cute

Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.

Micro-Industrial

Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.

Neon Noir

Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.

Frutiger Aero Revival

Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.

Fazit

Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.

Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen

Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.

Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.

1. Halluzinationen

KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.

Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.

2. Bias

Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.

Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.

Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.

3. Content-Kannibalisierung

Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.

Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.

4. Wissensoligopol

Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.

Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.

Fazit

Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.

Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).

Weckruf für (KI-)Start-ups

Zwischen Pflicht und Potenzial: Warum der EU AI Act kein Stolperstein, sondern ein strategischer Hebel ist und wie junge Unternehmen ihn frühzeitig für sich nutzen können.

Spätestens seit der Verabschiedung des AI Acts der Europäischen Union im Jahr 2024 ist klar: Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Europa wird rechtlich geregelt – verbindlich, umfassend und risikobasiert. Für viele Unternehmen, vor allem im Start-up-Umfeld, bedeutet das erst einmal: neue Vorgaben, viel Bürokratie, hoher Aufwand. Doch dieser Eindruck greift zu kurz. Denn der AI Act ist weit mehr als ein Regelwerk zur Risikominimierung; er bietet jungen Unternehmen die Chance, Ethik, Effizienz und Rechtssicherheit von Anfang an in Einklang zu bringen. Wer ihn strategisch klug nutzt, kann sich nicht nur vor teuren Fehlern schützen, sondern auch produktiver, innovativer und vertrauenswürdiger aufstellen.

Ein Weckruf mit Wachstumspotenzial

Der AI Act ist die erste umfassende gesetzliche Regelung weltweit, die den Umgang mit KI verbindlich definiert. Ziel ist es, Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, Risiken wie Diskriminierung oder Manipulation zu minimieren und gleichzeitig die Innovationskraft Europas zu sichern. Je nach Risikoklasse, von minimal über hoch bis unvertretbar, gelten unterschiedliche Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. Was viele dabei übersehen: Der AI Act richtet sich nicht nur an Entwickler*innen, sondern auch an Anwender*innen. Schon wer KI zur automatisierten Lebenslaufanalyse, zur Lead-Bewertung im Vertrieb oder für interne Personalentscheidungen nutzt, kann als Betreiber*in haftbar sein – inklusive Dokumentations- und Prüfpflichten. Seit Februar 2025 gilt zudem eine allgemeine Schulungspflicht für KI-Nutzung, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Start-ups: (Noch) nicht betroffen? Ein Trugschluss

Gerade junge Unternehmen neigen dazu, gesetzliche Regularien auf die lange Bank zu schieben – oft verständlich, wenn Zeit, Geld und personelle Ressourcen knapp sind. Doch genau hier liegt das Risiko: Laut einer Bitkom-Studie haben sich nur rund 3 Prozent der Unternehmen intensiv mit dem AI Act beschäftigt. 25 Prozent wissen gar nichts davon. Ein gefährlicher Blindflug, nicht nur wegen potenzieller Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des Jahresumsatzes, sondern weil damit auch Chancen verschenkt werden.

Dabei geht es beim AI Act nicht nur um Pflichterfüllung, sondern um Zukunftsfähigkeit. Wer KI nutzt, sei es für Marketing, Kund*innenservice oder Produktentwicklung, muss ihre Auswirkungen verstehen, Risiken identifizieren und Prozesse so gestalten, dass sie nachvollziehbar, fair und sicher bleiben. Für Start-ups, die langfristig skalieren und wachsen wollen, ist das kein Nice-to-have, sondern ein Muss.

Wissensdefizite als Wachstumsbremse

Aktuell setzen nur etwa 17 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland KI im Geschäftsalltag ein. Die Gründe: Über 70 Prozent nennen fehlendes Wissen, 58 Prozent Unsicherheit bei rechtlichen Fragen. Gerade bei Start-ups, deren Geschäftsmodell oft auf digitalen Lösungen basiert, ist diese Zurückhaltung alarmierend. Denn wer das Potenzial von KI nicht erkennt oder falsch einsetzt, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Marktchancen. Dazu kommt noch die Sorge vor zukünftigen rechtlichen Einschränkungen, wie 82 Prozent der Anwender*innen generativer KI angeben, 73 Prozent verweisen auf die Datenschutzanforderungen als Hemmnis und 68 Prozent sehen Unsicherheiten durch rechtliche Unklarheiten.

Der Schlüssel liegt ganz klar in der Weiterbildung: Nur wer die Funktionsweise, Stärken und Grenzen von KI-Systemen versteht, kann sie verantwortungsvoll und effizient nutzen. Das beginnt schon bei der bloßen Auseinandersetzung mit dem AI Act: 69 Prozent der Unternehmen brauchen professionelle Hilfe dabei. Das betrifft nicht nur Entwickler*innen oder Tech-Teams, sondern auch Gründer*innen sowie Verantwortliche in Marketing, HR und Customer Support. Der AI Act kann dabei als Orientierung dienen: Er macht transparent, welche Prozesse es zu beachten gilt und wie sich Risiken frühzeitig erkennen und adressieren lassen.

KI im Marketing: Vom Tool zur Strategie

Beispiel: Im Marketing ist KI längst mehr als nur eine Helferin für Textgenerierung oder A/B-Testing. Sie analysiert Zielgruppen, erkennt Kaufmuster, generiert kreative Inhalte und liefert datenbasierte Insights in Echtzeit. Doch viele Marketingverantwortliche gehen mit KI noch zu leichtfertig um oder unterschätzen ihre strategische Wirkung. In modernen Marketingabteilungen dient KI als Beschleuniger, Effizienzmotor und kreativer Sparringspartner.

Doch um diesen Nutzen voll auszuschöpfen, braucht es klare Regeln, Datenqualität und nachvollziehbare Prozesse – genau das, was der AI Act einfordert. Was auf den ersten Blick wie ein regulatorisches Korsett wirkt, ist in Wahrheit ein Innovationstreiber: Wer frühzeitig in qualitätsgesicherte Datenprozesse, Modellvalidierung und Feedbackschleifen investiert, steigert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Performance seiner Kampagnen.

Ethik als Wettbewerbsfaktor

Neben Effizienz und Legalität spielt auch Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. Nutzer*innen und Kund*innen erwarten von Unternehmen, dass sie KI fair, transparent und verantwortungsvoll einsetzen. Diskriminierende Algorithmen, intransparente Entscheidungen oder Datenmissbrauch können nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sie beschädigen auch das Vertrauen in die Marke. Gerade Start-ups haben hier einen Vorteil: Sie können ethische Leitlinien von Anfang an mitdenken und in ihre Unternehmenskultur integrieren. Das schafft nicht nur Glaubwürdigkeit gegenüber Kund*innen, Investor*innen und Partner*innen – es spart auch spätere Reputationskosten. Studien zeigen: Unternehmen, die KI ethisch reflektiert einsetzen, erzielen höhere Zufriedenheitswerte bei Mitarbeitenden und Kundschaft, und sie sind resilienter gegenüber technologischen Risiken.

Von Anfang an strategisch denken

Für Gründer*innen und junge Unternehmen lautet die Empfehlung daher: Nicht warten, bis der AI Act zum Problem wird, sondern ihn frühzeitig als Chance nutzen, sich professionell aufzustellen. Das bedeutet konkret:

- Verantwortlichkeiten klären: Wer ist im Unternehmen für KI verantwortlich – technisch, ethisch, rechtlich?

- Transparente Prozesse etablieren: Wie werden Daten erhoben, verarbeitet und genutzt? Wer prüft Algorithmen auf Verzerrungen?

- Schulungen anbieten: Alle, die mit KI-Systemen arbeiten, sollten deren Funktionsweise und rechtliche Implikationen kennen.

- Ethikrichtlinien entwickeln: Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass KI fair, sicher und inklusiv eingesetzt wird?

- Technologische Standards einhalten: Wer dokumentiert und validiert die eingesetzten Systeme regelmäßig?

Kein Bremsklotz, sondern ein Beschleuniger

Der EU AI Act ist ein Weckruf für Start-ups, die KI nutzen oder dies künftig wollen. Er schafft Klarheit, wo zuvor Unsicherheit herrschte, und definiert Standards, an denen sich junge Unternehmen orientieren können. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit. Wer ihn jedoch proaktiv angeht, positioniert sich als verantwortungsvolle(r) Innovator*in. Der Wandel hat längst be- gonnen. Jetzt ist die Zeit, ihn bewusst mitzugestalten.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Beratung & Academy Sensational GmbH

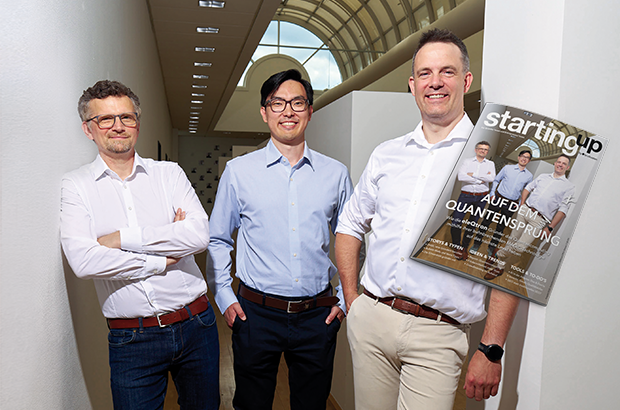

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

EU KI-Gesetz wird scharf gestellt

Diese Strafen für KI-Verstöße drohen ab dem 2. August 2025 – was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen und beachten müssen.

Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter*innen in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. Was das für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bedeutet, erfährst du hier.

Der AI Act, der am 2. Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist, schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU. Zwar werden viele Regelungen erst 2026 wirksam, doch bereits am 2. August 2025 beginnt eine neue Phase, die sich auf drei Bereiche fokussiert:

- Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung

- Verpflichtungen für allgemeine General-Purpose-AI-Modelle (GPAI)

- Aufbau von Aufsicht und Governance auf nationaler und europäischer Ebene

Strafen bis zu 35 Millionen Euro

Seit dem 2. Februar dieses Jahres sind KI-Systeme mit unannehmbaren Risiken verboten. Ab dem 2. August 2025 können zusätzlich nun Geldbußen für Verstöße gegen bereits bestehende Verpflichtungen verhängt werden, die bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes betragen können. Unternehmen müssen dazu beispielsweise sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über KI-Kenntnisse verfügen. Die Europäische Union erwartet von ihren Mitgliedstaaten, dass sie eigene wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafmaßnahmen festlegen. Dabei sollen die besonderen Umstände von KMUs und Start-ups berücksichtigt werden, um deren wirtschaftliche Lebensfähigkeit nicht zu gefährden.

Neue Verpflichtungen für Anbieter*innen von GPAI-Modellen

GPAI-Modelle, die ab dem 2. August 2025 in der Europäischen Union vermarktet werden, unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen. Das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz hat dazu am 10. Juli 2025 die endgültige Fassung der Verhaltenskodizes veröffentlicht. Anbieter*innen solcher GPAI-Modelle müssen unter anderem technische Dokumentationen erstellen, Urheberrechte beachten und Transparenz über die verwendeten Trainingsdaten sicherstellen.

GPAI-Modelle sind KI-Systeme mit besonders breitem Einsatzspektrum und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Sie werden mit riesigen Datenmengen trainiert und sind entsprechend vielseitig einsetzbar. Das bekannteste Beispiel sind große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM), etwa das generative Sprachmodell GPT-4o, das in ChatGPT integriert ist. Für GPAI-Modelle, die bereits vor dem 2. August 2025 in der Europäischen Union auf dem Markt waren, gilt eine Übergangsfirst bis zum 2. August 2027.

Aufsicht und Governance

Die KI-Verordnung schafft einen Rahmen mit Durchführungs- und Durchsetzungsbefugnissen auf zwei Ebenen.

Auf nationaler Ebene muss jeder EU-Mitgliedstaat bis zum 2. August 2025 mindestens eine Marktüberwachungsbehörde sowie eine notifizierende Behörde benennen. Erstere ist für die Überwachung von KI-Systemen zuständig, letztere für die Notifizierung unabhängiger Konformitätsbewertungsstellen. Die Mitgliedstaaten müssen bis dem Stichtag Informationen zu den nationalen Behörden und deren Kontaktdaten veröffentlichen.

Auf EU-Ebene koordinieren das Europäische Amt für KI und der Europäische KI-Ausschuss die Aufsicht. Zusätzlich werden ein Beratungsforum und ein wissenschaftlicher Ausschuss aus unabhängigen Experten eingerichtet.

Was bedeutet das für Personalabteilungen und Arbeitnehmende?

Das KI-Gesetz hat direkte Auswirkungen darauf, wie KI in den Bereichen Rekrutierung, Performance-Management, Personalanalyse und Mitarbeitenden-Monitoring eingesetzt wird. Personalverantwortliche müssen sicherstellen, dass KI-Tools in diesen Bereichen transparent, fair und konform sind.

- Fairness und Antidiskriminierung: KI-Systeme, die bei Einstellungs- oder Beförderungsentscheidungen eingesetzt werden, müssen nachvollziehbar und frei von Bias sein. Personalabteilungen sollten ihre Tools und Anbieter*innen regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Vertrauen und Transparenz: Mitarbeitende erhalten einen besseren Einblick, wie KI-Systeme ihre Arbeit beeinflussen, zum Beispiel bei der Einsatzplanung, Leistungsbewertung oder bei der Arbeitssicherheit. Personalabteilung können Vertrauen schaffen, indem sie offen kommunizieren, wie KI eingesetzt wird und wie die Daten der Mitarbeitenden geschützt werden.

- Verantwortlichkeit von Drittanbieter*innen: Werden KI-Tools von Drittanbieter*innen genutzt, müssen Personalabteilungen sicherstellen, dass diese Anbieter*innen die Anforderungen an Transparenz und Dokumentation erfüllen. Verträge und Beschaffungsprozesse sollten entsprechend angepasst werden.

- Training und Change Management: Mit stärkeren Regulierungen von KI wird die Personalabteilung eine Schlüsselrolle bei der Schulung von Führungskräften und Mitarbeitenden übernehmen. Ziel ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu fördern und ethische Standards in der Unternehmenskultur zu verankern.

Fazit

Anbieter*innen von GPAI-Modellen, die bereits vor dem 2. August 2025 auf dem Markt waren, haben bis zum 2. August 2027 Zeit, die neuen Vorschriften vollständig umzusetzen. Weitere Verpflichtungen für KI-Systeme mit hohem Risiko werden 2026 und 2027 folgen. Dieser Meilenstein spiegelt das Bestreben der EU wider, Innovationen zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und mit den europäischen Werten im Einklang steht. Damit rückt die Personalabteilung in den Mittelpunkt einer verantwortungsvollen Einführung von KI am Arbeitsplatz.

Der Autor Tom Saeys ist Chief Operations Officer bei SD Worx, einem international tätigen Dienstleistungsunternehmen im HR-Bereich.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Luxusuhren: Darum ist es sinnvoll, Preise zu vergleichen

Entdecken Sie, warum sich der Preisvergleich bei Luxusuhren lohnt. Sparen Sie beim Online-Kauf.

Preisvergleiche bei Luxusuhren lohnen sich durch erhebliche Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Händlern, die mehrere hundert bis tausend Euro betragen können. Diese Unterschiede entstehen hauptsächlich durch verschiedene Kostenberechnungen und unterschiedliche Margenstrategien der Anbieter. Während manche Händler auf Premium-Service setzen, bieten andere günstigere Preise durch schlankere Betriebsstrukturen. Besonders bei begehrten Modellen von Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet variieren die Preise stark zwischen den Anbietern. Ein gründlicher Preisvergleich kann daher zu beträchtlichen Einsparungen von bis zu 30 Prozent führen. Gleichzeitig hilft er dabei, den tatsächlichen Marktwert einer Luxusuhr präzise zu ermitteln. Die Investition in eine hochwertige Armbanduhr rechtfertigt den Aufwand für einen detaillierten Vergleich verschiedener Anbieter vollständig. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf man achten sollte.

Zwischen den einzelnen Händlern existieren teilweise deutliche Preisunterschiede

Konkrete Beispiele verdeutlichen das Sparpotenzial beim Uhrenkauf: Spezialisierte Händler bieten permanent Armbanduhren mit Rabatten von mehreren tausend Euro unter dem Neupreis an. Diese deutlichen Preisvorteile entstehen durch unterschiedliche Beschaffungswege, Lagerbestände und Verkaufsstrategien der Anbieter. Plattformen wie Watchy24.de ermöglichen es, diese Preisunterschiede transparent zu vergleichen und das beste Angebot zu identifizieren. Während Boutiquen oft Listenpreise verlangen, können autorisierte Händler erhebliche Rabatte gewähren. Online-Händler profitieren von geringeren Betriebskosten und geben diese Kostenvorteile häufig an Kunden weiter.

Besonders bei limitierten Editionen oder seltenen aktuellen Modellen können die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern deutlich ausfallen und eine sorgfältige Recherche rechtfertigen.

Internationale Preisunterschiede und Währungseffekte: Worauf sollte man achten?

Länderspezifische Preisdifferenzen bei Luxusuhren ergeben sich aus verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren. Währungsschwankungen beeinflussen die Preisgestaltung deutlich, besonders bei hochwertigen Herstellern aus der Schweiz, die – ebenso wie viele Start-Ups – verstärkt darauf achten, ein hohes Maß an Markenschutz zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze zwischen den Ländern wirken sich direkt auf die Listenpreise aus. So liegt die Mehrwertsteuer in Deutschland bei 19 Prozent, während sie in der Schweiz und in einigen anderen Ländern deutlich niedriger ist.

Außereuropäische Märkte wie Hongkong oder Singapur bieten teilweise deutlich günstigere Preise, wobei Import- und Zollbestimmungen unbedingt zu beachten sind. Ein internationaler Preisvergleich kann erhebliche Kostenvorteile offenbaren, setzt jedoch Kenntnisse über Garantie- und Servicebedingungen voraus.

Lohnt es sich, auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten?

Der Gebrauchtmarkt für Luxusuhren bietet Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent bei meist stabiler Wertentwicklung. Hochwertige Marken behalten auch als gebrauchte Modelle eine hohe Werterhaltungsrate von durchschnittlich 70 bis 80 Prozent. Plattformen für den Second-Hand-Handel verfügen über umfangreiche Bestände mit detaillierten Zustandsbeschreibungen.

Gebrauchte Luxusuhren werden häufig professionell aufbereitet und einer Qualitätsprüfung durch Fachbetriebe unterzogen. Die Wertstabilität macht den Gebrauchtmarkt zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Sammler. Seltene oder nicht mehr produzierte Modelle können sogar an Wert gewinnen. Die transparente Preisgestaltung ermöglicht fundierte Vergleiche und realistische Einschätzungen bei deutlich geringeren Anschaffungskosten.

Expertise als wichtiger Faktor für den Kauf einer Luxusuhr

So gut wie jeder hat individuelle Vorstellungen davon, was er sich gönnen möchte. Manche träumen davon, als digitaler Nomade die Welt zu sehen, andere möchten sich irgendwann eine Luxusuhr leisten können.

Daher ist es wichtig, sich zunächst über die eigenen Ansprüche klar zu werden. Falls die Wahl auf die Luxusuhr fällt, gilt: Die Authentizitätsprüfung bildet die Grundlage für sichere Transaktionen im Luxusuhrenmarkt und beeinflusst maßgeblich die Preisgestaltung. Erfahrene Fachhändler verfügen über spezialisierte Prüfverfahren wie Seriennummern-Checks, Analyse von Werkscodes und Materialuntersuchungen.

Zertifikate, Originalverpackungen und Servicedokumente erhöhen die Glaubwürdigkeit und den Wert einer Uhr erheblich. Experten bewerten den Zustand des Uhrwerks, die Originalität der Komponenten sowie die historische Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Uhrmachern minimiert Risiken beim Kauf hochwertiger Zeitmesser.

Seriöse Händler bieten Echtheitsgarantien und übernehmen die Haftung für die Authentizität ihrer Angebote.

Ein Ausblick auf die (mögliche) langfristige Wertentwicklung

Ein fundierter Preisvergleich bei Luxusuhren zahlt sich oft langfristig über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren durch bessere Investitionsentscheidungen aus. Die Analyse großer Mengen weltweiter Angebote ermöglicht realistische Markteinschätzungen und das Erkennen von Trends bei renommierten Marken. Erfolgreiche Sammler berücksichtigen sowohl aktuelle Preise als auch die historische Wertentwicklung ihrer Wunschmodelle.

Die Nutzung professioneller Vergleichsplattformen und eine regelmäßige Marktbeobachtung helfen, Risiken zu minimieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu maximieren. Internationale Preisunterschiede sowie der Gebrauchtmarkt bieten zusätzliche Einsparpotenziale für informierte Käufer. Langfristig profitieren Sammler von fundiertem Markt-Know-how bei zukünftigen Käufen und Verkäufen ihrer Luxusuhren-Kollektion.

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität

In jüngster Zeit interessieren sich immer mehr Fachleute für die Optimierung von Gebäudehüllen und deren lichttechnische Eigenschaften. Passende Lösungen entstehen unter anderem durch hochwertige Tageslichtsysteme, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht von Vorteil sind. Dabei wird den Bewohnern oder Nutzern eine angenehme, gleichmäßige Belichtung geboten, ohne dass sie von übermäßigem Wärmeeintrag oder blendendem Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Neben der visuellen Wirkung zählt hier auch die thermische Performance: Ein strukturiertes Vorgehen bei der Auswahl von Filtern, Glasarten und Verschattungslösungen begünstigt ein stimmiges Raumklima, das einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort generiert.

Architektonische Vielfalt dank Tageslicht

Die Integration von Fenstern, Oberlichtern und transparenten Fassadenelementen ermöglicht eine außergewöhnliche Flexibilität in der Raumgestaltung. Spezialisierte Fachleute beschäftigen sich mit Tageslichtarchitektur, um neue Wege zu eröffnen, Lichtstreuung und -lenkung auf innovative Art zu realisieren. Nicht zuletzt profitieren junge Unternehmen davon, wenn sie derartige Belichtungsaspekte geschickt einsetzen und im Rahmen ihres Marketing-Konzepts die Attraktivität ihrer Räumlichkeiten sichtbar hervorheben. Hohe Räume, diverse Lichtquellen und die gezielte Einbindung von Fassadenelementen geben Bauherren die Möglichkeit, sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen und ein stimmiges, einladendes Gesamtbild zu erschaffen.

Energieeffizienz und Gesundheit

Wer auf eine durchdachte Tageslichtplanung setzt, profitiert von einer gewinnbringenden Symbiose aus ökologischem und ökonomischem Mehrwert. Die angemessene Einbindung von Sonnenstrahlen reduziert künstliche Beleuchtung und kann durch sinnvolle Bauphysik -Konzepte auch den Heiz- und Kühlaufwand minimieren. Gleichzeitig enden die Vorzüge nicht bei nachhaltig niedrigen Energiekosten: Studien legen nahe, dass natürliches Licht das Wohlbefinden fördert und geistige Prozesse positiv beeinflussen kann. Indem Räume gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet werden, profitieren Angestellte oder Bewohner von einer entspannten Atmosphäre, die Stress mindert und Konzentration steigert. Darüber hinaus wirkt ein gutes Lichtkonzept stimmungsvoll und angenehm, was sich auf Motivation und Produktivität auswirken kann.

Materialauswahl und technologische Innovationen

Moderne Bauprojekte setzen häufig auf spezifische Gläser, Membranen und Metallkonstruktionen, um diffuses, aber dennoch ausreichendes Sonnenlicht zu gewinnen. Eine ausgeglichene Balance zwischen Wärmeschutz und Belichtungsintensität bedeutet für Investoren und Planer zugleich höhere Miet- oder Verkaufschancen. Wer in die Praxis blickt, stellt fest, dass sich die Materialinnovation stetig weiterentwickelt: Von mehrschichtigen Isoliergläsern bis hin zu smarten Beschichtungen ist das Angebot überaus reichhaltig. Diese Vielfalt erlaubt Bauherren, ein maßgeschneidertes Konzept zu wählen, das exakte Vorstellungen hinsichtlich Energieeffizienz, Komfort und Design berücksichtigt. Dabei ist die umfassende Beratung durch Spezialisten wesentlich, um jedes Detail zu perfektionieren.

Planungsaspekte für moderne Gebäude

Bei modernen Bauvorhaben lässt sich beobachten, dass Architektinnen und Architekten natürliche Lichtquellen bereits frühzeitig in die Entwürfe einbeziehen. Die Lichtführung, das Zusammenspiel von Ausrichtung und Verschattung sowie die räumlichen Proportionen sind nur einige Faktoren, die für das Gesamtergebnis entscheidend sind. Auch städtebauliche Gegebenheiten wie benachbarte Gebäude oder der vorhandene Baumbestand spielen eine Rolle. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, damit der Lichteinfall technisch und rechtlich harmonisch umgesetzt wird. Ein kompetentes Team aus Statikern, Bauphysikern und Designern gleicht diese Parameter untereinander ab.

Gestalterische Freiheit durch Tageslichtlösungen

Da Sonnenlicht eine natürliche Dynamik besitzt, verändert es sich abhängig von Tages- und Jahreszeit. Dieses Wechselspiel bietet Raum für gestalterische Experimente – etwa durch transparente Innenwände, gläserne Verbindungselemente oder spezielle Deckenaufbauten. Somit werden Lichtakzente geschaffen, die verschiedene Bereiche eines Raums hervorheben und ihm eine lebendige, wandelbare Gestalt verleihen. Ob industriell anmutende Lofts oder repräsentative Büroräume mit hellen Gemeinschaftsflächen: Die Anpassungsfähigkeit naturlichter Planungen erlaubt es, Konzepte zu entwickeln, die so einzigartig sind wie ihre Nutzer selbst. Gleichzeitig können Farben, Oberflächenstrukturen und Möblierung die Lichtwirkung verstärken oder abschwächen.

Inspirierende Beispiele aus der Gegenwart

Rund um den Globus existieren Bauwerke, deren Ausstrahlung wesentlich auf der klugen Verwendung von Tageslicht beruht. Museumsbauten, deren Ausstellungsräume großflächig mit Oberlichtern ausgestattet sind, erzeugen eine fast sakrale Atmosphäre. Ebenso gibt es Wohnbaufassaden, die durch neuartige Verglasungstechniken sowohl stilvoll als auch energieeffizient wirken. In vielen Ländern nimmt die öffentliche Hand aktiv Einfluss und fördert Projekte, die eine nachhaltige Lichtgestaltung ermöglichen. Auf diese Weise entsteht eine vielgestaltige Palette architektonischer Ausdrucksformen, bei denen ästhetische und gesundheitliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Künftige Baukonzepte werden das Zusammenspiel von Umweltschutz, Nutzungsflexibilität und gesundheitsfördernder Tageslichtgestaltung weiter ausbauen. Forschung und Praxis streben an, energieeffiziente Systeme mit noch intelligenteren Steuerungen zu verknüpfen und so den Lichteinfall in Echtzeit zu regulieren. Überdies ist zu erwarten, dass sich die Verbindung von wetterabhängigen Sensoren, automatisierter Beschattung und innovativen Materialien weiter professionalisiert – was Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver macht. So bleibt die Rolle des natürlichen Lichts auch in der kommenden Generation der Architektur ein beständiger Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Effizienz.

„Österreich hat einen langen Atem – und das zahlt sich im Bereich Applied AI aus“

Als führende Standorte in Sachen Künstliche Intelligenz liegen die USA und Asien auf der Hand, doch auch in Österreich gibt es eine vielfältige AI-Landschaft. Welche Vorteile der Standort für künstliche Intelligenz mit sich bringt und welche Rolle dabei Applied AI spielt, weiß Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO der EnliteAI.

Clemens Wasner ist Gründer des österreichischen Verbandes für Künstliche Intelligenz, AI Austria und CEO des Wiener Venture Studios EnliteAI. Der studierte Informatiker arbeitete über ein Jahrzehnt in Asien, bevor er 2017 EnliteAI gründete.

Herr Wasner, Sie kennen die AI-Szene aus erster Hand. Wie gut ist Österreich im internationalen Vergleich aktuell aufgestellt, wenn es um Applied AI geht?

Gemessen an seiner Größe steht Österreich erstaunlich gut da. Unsere AI–Landscape verzeichnet mittlerweile über 450 Unternehmen, die aktiv mit KI arbeiten – nicht nur Start-ups, sondern auch klassische Industrieunternehmen, Dienstleister und der öffentliche Sektor. Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen ist Österreich breit aufgestellt: Es gibt zahlreiche Corporates, die eigene Competence Center gegründet, Ausgründungen vorgenommen oder Lizenzmodelle für KI aufgebaut haben. Auch die Zahl der Inkubatoren und Corporate Venture Capitalisten ist beachtlich. Das Thema ist in der Realwirtschaft angekommen – und das nicht erst seit gestern. Bereits 2018 gab es hierzulande einen deutlichen Aufschwung. Im Bereich der Spitzenforschung sind wir ebenfalls stark: Mit drei sogenannten ELLIS-Hubs – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – gehören wir zur europäischen Spitze, gemessen an der Größe des Landes.

Sie sprechen beim Blick auf Österreich oftmals vom „AI-Standort mit langem Atem“. Was genau meinen Sie damit und was macht aus Ihrer Sicht einen exzellenten Standort für AI-Start-ups aus?

Der „lange Atem“ ist positiv gemeint und beschreibt das, was Österreich im Bereich Forschung & Entwicklung auszeichnet: kontinuierliche Investitionen, strategischer Weitblick und langfristige Förderstrukturen. Die Steiermark war lange OECD-Spitzenreiter bei F&E-Ausgaben, Wien verfügt über eine dichte Forschungslandschaft. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Österreich verfügt zudem über eine differenzierte Förderarchitektur, die alle TRL-Stufen abdeckt – von der Grundlagenforschung bis zur Markteintrittsunterstützung. Auch Clusterstrukturen spielen eine Rolle: In Life Sciences etwa gibt es in Wien und Graz funktionierende Ökosysteme, in denen zunehmend auch KI eine Rolle spielt. Diese Verankerung ermöglicht Planbarkeit, die gerade in technologieintensiven Bereichen entscheidend ist.

Zu den Schlüsselfaktoren einen erfolgreichen Standorts zählen Infrastruktur, Talent Pool und Anwendungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie hier derzeit die größten Hebel – und auch die größten Defizite – in Österreich?

Ein klarer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von Talenten: Wien zieht seit Jahren hochqualifizierte Developer aus dem osteuropäischen Raum an. Der AI-Fachkräftemangel ist hier weniger ausgeprägt als in anderen europäischen Hauptstädten. Hinzu kommt: Österreich bildet mehr AI-Absolventen aus, als die Wirtschaft derzeit absorbieren kann. Das schafft einen Bewerbermarkt, der gerade für Start-ups günstig ist. Auch Standortfaktoren wie Lebensqualität und erschwingliche Mieten machen zum Beispiel die Hauptstadt Wien attraktiv. Als Besonderheit sehe ich zudem den aktiven Zugang der Stadt: Wien versteht sich als First Client für KI-Anwendungen, etwa in der Analyse von Geodaten, IoT oder der Digitalisierung von Baueinreichprozessen. Hier ist wesentlich mehr Offenheit für politische Vergabe zu finden als in anderen Ländern. Weniger stark ist Wien in der Spitzenforschung vertreten, hier liegt Linz mit der JKU vorn. Aber man kann als kleines Land nicht alles abdecken – und sollte dort Schwerpunkte setzen, wo bestehende Stärken ausbaubar sind.

Was war der Gründungsimpuls für EnliteAI und wie ist Ihr Venture Studio heute aufgestellt?

Ich kam 2016 nach zehn Jahren in Asien zurück nach Österreich. In China und Japan war KI allgegenwärtig, ein regelrechter Hype. Zurück in Europa herrschte Funkstille – das war ein Kulturschock. Ich wollte dem Thema hierzulande Schub geben: 2017 gründete ich den Verband AI Austria und kurz darauf EnliteAI. Unsere Erkenntnis aus früheren Projekten zeigte, dass viele Unternehmen gute Ideen, aber keine Ressourcen zur Umsetzung hatten. Daraus entstand das Venture Studio: Wir entwickeln Prototypen gemeinsam mit Unternehmen und gründen darauf spezialisierte Start-ups. Aktuell sind wir 20 Personen und verfolgen zwei Themen – Detekt, das sich auf den Bereich Mobile Mapping spezialisiert hat, und ein weiteres im Stromnetzmanagement. Mit EnliteAI möchten wir künftig weitere Projekte unterstützen und bereiten dafür eine Dual-Entity-Struktur mit einem eigenen Fonds vor. Ziel ist es, das Modell professionell zu skalieren und Investoren direkt in die Spin-outs zu bringen.

Rechenleistung zählen zu den Schlüsselressourcen in der AI. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit europäische Standorte hier nicht dauerhaft in Abhängigkeit geraten?

Realistisch betrachtet: Die Abhängigkeit besteht bereits. Die großen Hyperscaler sind US-dominiert, ebenso Chips, Kommunikationstools, Social Networks. Europa muss in die digitale Souveränität investieren. Erste Schritte wie AI Factories sind wichtig, aber nicht ausreichend. Wir brauchen europäische Cloud-Anbieter, Chipproduktion auf europäischem Boden und eine nachhaltige Energiepolitik. Frankreichs KI-Boom basiert auf Atomstrom – weil er langfristig planbar ist. Diese Planbarkeit fehlt in vielen europäischen Ländern derzeit. Ohne Strom gibt es keine KI. Auch das zeigen Stimmen von Sam Altman, Elon Musk und anderen. Hier ist ein strategischer Paradigmenwechsel notwendig.

Sie sprachen bereits die vielfältige Landschaft von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich an, die offen für KI sind. Wie gut funktioniert das Matching zwischen Start-ups und klassischen Industrieunternehmen?

Österreich macht hier sehr viel richtig. Es gibt ein breites Netz an Förderinstrumenten – von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG über die Austria Wirtschaftsservice bis hin zu regionalen Wirtschaftskammern. Zudem bietet Österreich eine Forschungsförderungsprämie an, bei der 14 Prozent der F&E-Ausgaben quasi mit einem Blankoschein gefördert werden können. Zudem organisieren viele Institutionen aktiv Matchmaking-Events, etwa im Rahmen von PreSeed-, AI-Adoption- oder Innovationsprogrammen. Hinzu kommt der Industry-Startup-Marktplatz mit mehreren Tausend registrierten Unternehmen. Auch Pitchings werden gefördert. Das Ziel ist stets, AI nicht nur in der Theorie zu belassen, sondern in die Realwirtschaft zu bringen. Trotzdem: Viele Unternehmen wissen noch immer nichts davon. Hier braucht es also noch mehr Aufklärung.

Welcher KI-Standort – in Österreich und darüber hinaus – hat Sie zuletzt positiv überrascht?

In Österreich ist Linz für mich der Hotspot schlechthin – die Kombination aus Spitzenforschung und erfolgreichem Technologietransfer ist dort besonders gut gelungen. International beeindruckt mich Twente in den Niederlanden: kein großer Name, aber mit klarer Strategie. Sie haben das Spin-out-Modell von Oxford und Cambridge adaptiert und konsequent umgesetzt – mit IP-Offices, Gründungsberatung und Infrastruktur für Start-ups. Ein weiteres Vorbild ist Heilbronn mit den Campus Founders: Sie haben, unterstützt durch die Dieter Schwarz Stiftung, einen Ort für Unternehmertum und Innovationen geschaffen und könnten Vorbild für viele europäische Regionen werden. Viele Stiftungen schaffen Parks oder Schlösser, aber wesentlich gewinnbringender wäre die Förderung von Entrepreneurship wie es in Heilbronn passiert statt Museumsstiftung. Europa braucht diese neue Denkweise.

Clemens Wasner, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Janine Heidenfelder, Chefredakteurin VC Magazin

“Digitalisierung ist kein Nice-to-have mehr, sondern strukturelle Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit”

„Made in Steel. Built on Data.“ Mit diesem Leitsatz positioniert sich die EMR Dynamics GmbH als strategische Antwort auf die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten – und auf die wachsenden Anforderungen an Geschwindigkeit, Transparenz und Resilienz in industriellen Wertschöpfungsnetzwerken.

Unter der Leitung von Emrullah Görsoy geht EMR Dynamics aus einem Berliner Familienunternehmen hervor, das seit 2005 als verlässlicher Partner für mechanische Komponenten in Europa etabliert ist. Nun markiert das Unternehmen den nächsten Entwicklungssprung der Unternehmensgeschichte: von der Fertigung zur Plattform.

Fragen dazu an Emrullah Görsoy, Managing Director at EMR:

Seit mehr als 20 Jahren seid ihr mit EMR am Markt. Man könnte sagen, ihr macht vieles richtig – Wie lautet euer Erfolgsrezept?

Unser Erfolgsrezept liegt in der konsequenten Weiterentwicklung. Wir haben uns nie auf bestehenden Strukturen ausgeruht, sondern das Unternehmen immer wieder neu gedacht – operativ, strategisch und technologisch. Besonders in Zeiten des Wandels war unser pragmatischer Unternehmergeist entscheidend. Dabei kombinieren wir mittelständische Robustheit mit einer agilen Denkweise – anpassungsfähig, resilient und wachstumsorientiert.

Zeitnah startet ihr mit eurer Neugründung EMR Dynamics am Markt. Was steckt dahinter?

EMR Dynamics ist unsere Antwort auf ein fragmentiertes Marktumfeld und wachsende Anforderungen an Geschwindigkeit, Transparenz und Resilienz in industriellen Lieferketten. Wir verbinden vertikal integrierte Fertigungskompetenz mit einer digitalen Prozessarchitektur – eine B2B-Plattform für die intelligente Steuerung und Vermittlung industrieller Produktions- und Beschaffungsprozesse. Das Ziel: maximale Skalierbarkeit, reduzierte Time-to-Market und durchgängige Prozesssicherheit für unsere Kunden.

Damit schlagen wir die Brücke zwischen Mittelstand und digitaler Ökonomie – resilient, effizient und kundennah. Wir wollen EMR Dynamics als Plattformmarke im industriellen Mittelstand etablieren – mit eigener Fertigung, digitalem Backbone und strategischer Nähe zum Kunden.

An wen richtet sich euer Angebot?

Unsere Zielgruppen sind OEMs, Tier-1-Zulieferer und Systempartner aus hoch regulierten und qualitätskritischen Industrien – etwa Rail, Aerospace, Defense oder Industrial Tech. Wir liefern nicht nur Komponenten, sondern vernetzen Prozesse, sichern Supply Chains ab und schaffen Plattformlösungen für beschleunigte Wertschöpfung – alles aus einer Hand.

Wie unterscheidet sich euer Angebot von klassischen Fertigungsdienstleistern?

Wir sind kein reiner Teilelieferant. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter entlang der industriellen Wertschöpfung – von Co-Engineering und Prototyping über skalierbare Serienfertigung bis hin zur integrierten Lieferkette. Durch die Plattformlogik können wir unsere Prozesse mit denen unserer Kunden synchronisieren und so Time-to-Market und Lieferperformance signifikant verbessern – gerade für komplexe und hochqualifizierte Baugruppen.

Seit mehreren Jahren bist du Geschäftsführer des Unternehmens EMR Industrial. Wie fühlt es sich an, als Young Professional bereits in einer solchen verantwortungsvollen Rolle zu sein?

Herausfordernd, aber erfüllend. Ich hatte das Privileg, früh Verantwortung zu übernehmen – besonders während der Transformation von EMR in der Pandemie. Die Krise 2020 hat uns gezwungen, unser gesamtes Geschäftsmodell zu pivotieren. Diese Erfahrung hat mich geprägt: Strategisch zu denken, unternehmerisch zu handeln und nie den Kontakt zur operativen Realität zu verlieren.

Welche Bedeutung hat die Digitalisierung aus deiner Sicht für den Mittelstand und was können sich Mittelständler von Start-ups abschauen?

Digitalisierung ist kein Nice-to-have mehr, sondern strukturelle Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand kann von Start-ups besonders eines lernen: den Mut, Prozesse radikal neu zu denken – und den Fokus auf Geschwindigkeit, Automatisierung und User Experience.

Emrullah Görsoy, Danke für die Insights

ARX Robotics: Tech for Defense

Wie die ARX-Robotics-Gründer Maximilian Wied, Marc A. Wietfeld und Stefan Röbel Europas führendes DefTech-Start-up für unbemannte autonome Landsysteme gebaut haben.

Ein Start-up aus München denkt Europas Sicherheit neu – mit modularen Robotern, digitalen Aufklärungssystemen und einem iterativen Entwicklungsansatz, der hinsichtlich Flexibilität und Geschwindigkeit in der Branche neue Maßstäbe setzt. „Wir nutzen das transformative Potenzial von Robotik und KI, um die Leistungsfähigkeit der europäischen Landstreitkräfte zu stärken“, sagt Marc A. Wietfeld, Mitgründer und CEO von ARX Robotics in München. „Mit unserem Betriebssystem Mithra OS ermöglichen wir fernoperierbare, kettenbetriebene Landfahrzeuge sowie die Digitalisierung bestehender Flotten.“

Die Roboter entstehen auf einer einheitlichen technologischen Plattform mit flexiblem, modularem Aufbau. Sie lassen sich einfach anpassen und aufrüsten, was das Einsatzspektrum enorm erweitert. „Unsere Plattform ist wie das Schweizer Taschenmesser für Militäreinsätze“, so der Gründer. Neben der Hardware und dem KI-gestützten Betriebssystem liefert das Start-up auch Schnittstellen, um bestehende analoge Rüstungstechnologie und softwaregetriebene Systeme zu integrieren.

Drei Offiziere nehmen die Entwicklung selbst in die Hand

Gegründet wurde ARX Robotics von drei ehemaligen Bundeswehroffizieren. Marcs Weg begann mit einer Schlosserlehre, bevor er 2010 für den Wehrdienst eingezogen wurde. Damals konnte er kaum glauben, wie veraltet die Technologie der Truppe war. „Eine Playstation hatte bessere Software als viele Waffensysteme, und Drohnen aus dem Elektrofachmarkt waren leistungsfähiger als die im Kampfeinsatz.“ Während Marc in New York ein militärisches Programm absolvierte, lernte er Maximilian (Max) Wied kennen, der zu dieser Zeit an der Militärakademie West Point studierte. Beide hatten den Innovationsstau jahrelang erlebt und durch ihre Zeit in der Kampftruppe die Realität von Häuser-, Wald- und Grabenkämpfen hautnah kennengelernt.

In Robotik und Automatisierung sahen sie enormes ungenutztes Potenzial, um Soldat*innen zu schützen und Einsätze effizienter zu gestalten. „Am Anfang ging es uns gar nicht darum, Roboter zu bauen“, so Marc, „sondern darum, wie wir neue Technologie schneller in die Hand der Soldatinnen und Soldaten bekommen.“ Rund zwei Jahre arbeiteten sie am Konzept und an der Umsetzung. Die ersten Prototypen entstanden in Eigenregie, finanziert aus privaten Mitteln.

Stefan Röbel stieß dazu, als klar wurde, dass aus dem Projekt ein Unternehmen werden sollte. Neben dem militärischen Hintergrund bringt er Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Start-ups mit. Zuvor war Stefan bereits bei Tech-Unternehmen an Bord, darunter Amazon, ASOS und Grover, wo er den Weg von der Series-A-Finanzierung bis zum Unicorn begleitete.

Als die Ersparnisse aufgebraucht waren, erhielt das Gründungsteam Unterstützung vom Innovation Hub der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr in München. Ende 2022 gründeten die drei schließlich ihr Unternehmen.

Die Brücke zur vernetzten Zukunft des Militärs

ARX Robotics füllt eine kritische Lücke in der militärischen Technologielandschaft, zwischen der analogen Vergangenheit und der softwaregesteuerten Zukunft. Viele bestehende Systeme wie etwa Panzer, Transportfahrzeuge und Helikopter operieren noch weitgehend analog und damit isoliert voneinander. Doch bewaffnete Konflikte werden heute vernetzt, KI-gestützt und mithilfe unbemannter Systeme entschieden. Die militärische Ausrüstung ist in vielen Ländern Europas noch nicht auf der Höhe der Zeit. „Mit unseren Lösungen bauen wir die Brücke zwischen den beiden Welten“, sagt Marc.

ARX Robotics überträgt die moderne technologische Architektur auf bestehende Militärfahrzeuge. Die analogen Bestandssysteme werden damit robotisiert, sodass sie mit modernen Drohnen und digitalen Einheiten zusammenarbeiten können – ein entscheidender Faktor für die Digitalisierung der Landstreitkräfte und Interoperabilität. „Früher war das Militär die Technologieschmiede der Gesellschaft, doch in den 1980er-Jahren hat die zivile Forschung die Streitkräfte überholt, auch bei den sicherheitsrelevanten Anwendungen“, so Marc.

Die etablierte Verteidigungsindustrie hat sich unterdessen auf immer komplexere und schwerfällige Großsysteme konzentriert. Bei einem größeren militärischen Entwicklungsprojekt ist in der Regel der gesamte militärische Apparat involviert, mit Planungs- und Beschaffungsämtern, langen Prozessen und seitenlangen Anforderungskatalogen. Erhält ein Ausrüster den Zuschlag, bekommt dieser Steuergelder, um einen Prototyp zu bauen „Die Entwicklung neuer Plattformen dauert dadurch oft ein Jahrzehnt, und die Produktion braucht weitere fünf Jahre“, sagt Marc. Schon bei der Indienststellung ist das Material zwangsläufig technologisch veraltet. ARX Robotics will den Prozess vom Kopf auf die Füße stellen. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Systeme den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sofort Mehrwert liefern“, so Marc. „Darum übertragen wir die neuen Technologien so schnell wie möglich ins Militär.“

Zurückhaltende Investor*innen und hohe Eintrittsbarrieren

Der Weg zur ersten externen Finanzierung war jedoch alles andere als einfach. „Kaum ein Risikokapitalgeber hat sich 2022 für DefenseTech und Hardware interessiert“, sagt Marc. Unter europäischen VCs dominierte das Dogma, dass nur Software skalierbar sei, idealerweise als SaaS-Modell. „Als Start-up mit einer physischen Technologie, noch dazu geführt von drei Soldaten ohne Gründungserfahrung, passten wir nicht ins Schema“, erinnert sich Marc.

Zudem war das Thema Verteidigung als Investment noch sehr negativ behaftet. VCs wollten nicht in Systeme investieren, die potenziell im Kampfeinsatz genutzt werden können. Sie sorgten sich um das öffentliche Bild und mögliche Bedenken institutioneller Geldgeber*innen. Mitte 2023 konnte ARX Robotics dann mit dem Risikokapitalgeber Project A Ventures als Lead Investor die Seed-Finanzierungsrunde schließen.

„Die anfänglich größte Hürde für uns war, nicht als Start-up, sondern als ernstzunehmender Anbieter wahrgenommen zu werden“, so Marc. Der Rüstungsmarkt ist stark konsolidiert und protektiv. Etablierte Player wie Rheinmetall, BAE Systems oder Krauss-Maffei Wegmann arbeiten seit Jahrzehnten fest mit ihren Kund*innen zusammen und bewegen sich in gewachsenen Strukturen. „Das Vertrauen der Streitkräfte zu gewinnen und die Beteiligung an einem großen Rüstungsprojekt zu erhalten, ist eine Schallmauer, die nur sehr wenige Start-ups durchbrechen“, sagt Marc.

Iterative Entwicklung und Tests im Feld

ARX Robotics punktet im Markt unter anderem mit dem radikal nutzer*innenzentrierten Entwicklungsansatz. Das Team setzt auf schnelle Iterationen mit voll funktionsfähigen Prototypen. Diese werden von Soldat*innen zeitnah getestet, häufig direkt in der Kampfzone. Das Feedback fließt sofort in die Weiterentwicklung ein, sodass in kürzester Zeit gebrauchsfertige Systeme entstehen. Der Fokus in der Entwicklung liegt stets auf der Software. „Das Betriebssystem ist der Kern unserer Lösungen, ob es am Ende einen Roboter oder einen Panzer steuert, ist zweitrangig“, sagt Marc.

Anders als der Wettbewerb setzt ARX Robotics auf offene Schnittstellen, modulare Komponenten und flexible Integration. Die großen Rüstungsfirmen mit ihren etablierten, geschützten Ökosystemen können dieses Modell nur schwer adaptieren. Stattdessen setzen sie auf Partnerschaften.

Mit Rheinmetall zum Beispiel arbeiten die Gründer derzeit an mehreren Projekten, und Daimler nutzt die ARX-Technologie, um die gesamte militärische Fahrzeugflotte zu digitalisieren. Um sicherzustellen, dass das Know-how und die Technologie in europäischer Hand bleiben, hat das Team frühzeitig den NATO Innovation Fund mit ins Boot geholt.