Aktuelle Events

Do-It-Yourself-Mode

Die beiden Modedesignerinnen Birgit Kropff und Erica Holtherm verkaufen auf ihrer Website www.vavite.de Kindermode zum Selbstgestalten an.

Die Kunden haben die Möglichkeit, ihr individuelles Kleidungsstück anhand einer Auswahl von Schnitten, Stoffen und Accessoires wie Blüten und Bändern zu erstellen. Sie können sich entweder alle Einzelteile inklusive Garn und Knöpfen zuschicken lassen oder erhalten das bereits fertig zusammengenähte Kleidungsstück frei Haus.

Dank einfacher Schnitte, die auf knifflige Knopflöcher oder Reißverschlüsse verzichten, sind auch Ungeübte in der Lage, Maßmode für Kinder selbst zu nähen. Der Name Vavite, der im Französischen so viel wie "schnell gemacht" bedeutet, ist also Programm.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

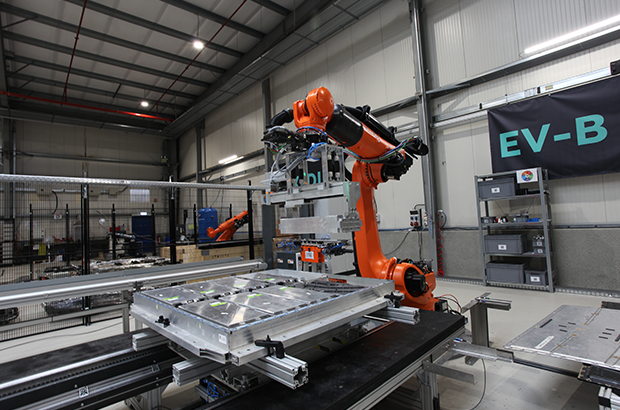

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

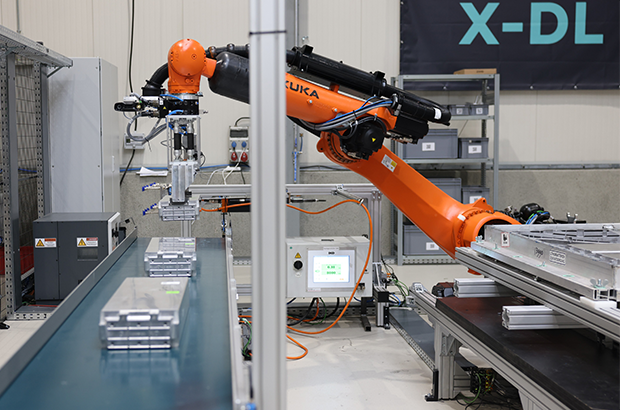

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Rouge: Vom Tabu zum Geschäftsmodell

Die Menstruation ist ein Milliardenmarkt – und dennoch oft unsichtbar. Das von Tina Frey und Patrick Gsell gegründete Start-up Rouge bricht mit diesem Muster. Was Ende 2022 als Vision in der Schweiz begann, hat sich durch geschickte Positionierung und Expansion nach Deutschland zu einem ernstzunehmenden Player im FemTech-Bereich entwickelt.

Die Grundidee von Rouge ist so simpel wie strategisch klug: Statt die Menstruation zu verstecken, wird sie zum sichtbaren Lifestyle-Element. „Mich hat fasziniert, wie sehr die Menstruation unseren Alltag beeinflusst und wie konsequent wir trotzdem darüber schweigen“, erklärt Mitgründerin Tina Frey. „Bald wurde mir klar: Das ist ein gesellschaftliches Problem.“ Dass dieser Ansatz einen Nerv trifft, zeigt der rasche Aufstieg des Unternehmens. Durch gezielte Medienarbeit gelang es dem Team, das Thema aus der Nische in den Mainstream zu heben – Tina Frey positioniert sich dabei konsequent nicht nur als Unternehmerin, sondern als Expertin für Frauengesundheit.

Differenzierung im "Red Ocean"

Im Zentrum der Marke steht der Rouge-Drink, ein Pulver-Supplement mit Eisen, Vitamin B12 und Granatapfel. Doch der eigentliche USP liegt nicht in den Inhaltsstoffen, sondern in der Inszenierung. Die transparente Flasche mit der roten Flüssigkeit fungiert als bewusstes „Statement-Piece“.

Hier gelingt dem Start-up ein entscheidender Schachzug im wachsenden Markt für Zyklusgesundheit: Während Wettbewerber wie FEMNA oder MYLILY auf funktionale Nahrungsergänzung in diskreter Kapselform setzen, inszeniert Rouge die Einnahme als genussvollen Wellness-Moment. Gleichzeitig emanzipiert sich das Duo von den „lauten“ Tabubrechern der Branche wie The Female Company: Rouge setzt weniger auf Provokation durch Hygieneartikel, sondern transformiert die Linderung von Regelbeschwerden von einer medizinischen Notwendigkeit in eine „ästhetische Selbstverständlichkeit“.

„Sichtbarkeit verändert Verhalten“, so Tina Frey. „Die Flasche macht den Zyklus im Alltag sichtbar und löst Gespräche aus. Noch wichtiger: Viele Frauen erleben dadurch eine neue Selbstverständlichkeit und mehr Selbstbewusstsein.“ Dieser Social-Impact-Gedanke ist fest im Geschäftsmodell verankert: Ein Teil der Erlöse fließt in Aufklärungsprojekte. „Sozialer Impact ist kein Marketing-Trick, sondern eine Notwendigkeit“, ergänzt Co-Founder Patrick Gsell. „Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um langfristig bestehen zu können.“

Diverse Kompetenzen als Wachstumstreiber

Hinter der Marke steht ein komplementäres Gründungs-Duo. Tina Frey bringt als Marketing-Expertin das kommunikative Rüstzeug mit, während Patrick Gsell – seit über 20 Jahren Geschäftsführer eines Softwareunternehmens – die strategische Struktur und Skalierungserfahrung liefert. Patrick Gsell, der 2022 den Bund-Essay-Preis gewann, liefert zudem den intellektuellen Unterbau. „Die Hälfte der Menschheit erlebt die Menstruation. Trotzdem betrifft sie die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt das Verständnis zwischen Mann und Frau. Genau deshalb finde ich es so spannend, mit Rouge am Anfang eines gesellschaftlichen Wandels zu stehen“, so Patrick Gsell.

Expansion mit lokaler Strategie

Nach der Etablierung auf dem Schweizer Heimatmarkt erreichte Rouge im Herbst 2025 den nächsten Meilenstein: den Markteintritt in Deutschland. Anders als bei reinen Export-Modellen setzt das Start-up hierbei auf lokale Strukturen und Partner vor Ort. „Der deutsche Markt bietet großes Potenzial, aber jede Gesellschaft tickt anders“, begründet Tina Frey den Schritt. Das Ziel bleibt grenzüberschreitend gleich: Die Menstruation soll kein Nischenthema bleiben, sondern als normaler Teil der weiblichen Gesundheit akzeptiert werden – sichtbar gemacht durch eine rote Flasche, die den Dialog eröffnet.

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Diese 10 Start-ups bauen an der Zukunft der AgriFood-Branche

Die deutsche Start-up-Landschaft verzeichnete 2025 ein Rekordhoch bei Neugründungen. Doch gerade im AgriFood-Sektor ist der Weg vom Prototyp zum Marktführer steinig. Kapitalintensive Hardware und strenge Regulatorik bremsen viele aus. Der Growth Alliance Accelerator zeigt, wie Gründer*innen diese Hürden überspringen – und präsentiert zehn Akteure, die auf der Erfolgsspur sind.

Es ist ein Paradoxon: Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und effizienter Landwirtschaft ist so hoch wie nie, doch für Gründer*innen und junge Unternehmen in der AgriFood-Branche bleibt der Markteintritt ein Hürdenlauf. Während Software-Start-ups oft mit geringem Kapital skalieren, kämpfen Food- und AgTech-Pioniere mit der „Hardware-Falle“. Sie benötigen teure Produktionsanlagen, Labore und müssen langwierige Zulassungsverfahren (z.B. Novel-Food-Verordnung) durchlaufen.

Dennoch ist die Branche im Aufwind: Laut dem Deutschen Startup Monitor und aktuellen Zahlen des Startup-Verbands stiegen die Gründungszahlen 2025 um beachtliche 29 Prozent. Das Kapital ist da, doch es fließt selektiv. Investor*innen suchen heute keine reinen Ideen mehr, sondern validierte Geschäftsmodelle mit technologischem Tiefgang (DeepTech). Genau hier setzte das Finale des Growth Alliance Accelerator 2025 am 28. Januar 2026 in Frankfurt/Main an.

Brückenschlag zwischen Acker und Finanzwelt

Initiiert vom TechQuartier und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, hat sich der Accelerator als Schmiede für die „Scale-up“-Phase etabliert. Vier Monate lang wurden zehn Start-ups, die bereits eine Nutzer*innenbasis vorweisen konnten, fit für die nächste Finanzierungsrunde gemacht.

Das Programm adressierte genau die Pain Points der Branche: Verhandlungstaktik, Rechtsfragen und vor allem den Zugang zu Kapital. Ein Highlight war das Investor Dinner im November 2025, bei dem die Gründer*innen direkten Zugang zu Risikokapitalgeber*innen erhielten – in der aktuellen Marktphase ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die „Class of 2025“: Wer die Transformation treibt

Die zehn Absolvent*innen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Boden über das Labor bis zum Supermarktregal. Hier ein Blick auf die Köpfe hinter den Innovationen:

1. High-Tech auf dem Acker: Robotik und Daten

Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming) ist der stärkste Hebel für mehr Effizienz.

Paltech GmbH

Die Brüder Felix und Florian Schiegg gründeten 2022 Paltech zusammen mit Jorge Decombe im Allgäu. Ihr autonomer Roboter für chemiefreie Unkrautbekämpfung im Grünland ist eine Antwort auf strengere Pestizid-Gesetze und Personalmangel.

Bacchus Software GmbH

Das 2023 gegründete Start-up bacchus Weinbau-Software um das Trio Maximilian Dick, Julian Herrlich und Philipp Bletzer digitalisiert den Weinbau. Ihre Software ersetzt das händische Fahrtenbuch und koordiniert die komplette Weinbergsarbeit.

Agrario Energy

Die Energiewende macht Landwirt*innen zu Energiewirt*innen. Seit 2023 bieten die Gründer Alexander von Breitenbach und Chris Weber mit Agrario Energy eine unabhängige Vergleichsplattform, die Flächeneigentümer mit Betreiber*innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammenbringt.

2. Deep Tech & Sicherheit: Das Labor als Wächter

Lebensmittelsicherheit wird durch globale Lieferketten immer komplexer. Hier setzen wissenschaftsbasierte Ausgründungen an.

NanoStruct GmbH

NanoStruct wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet. Das Team nutzt Nanotechnologie, um gefährliche Bakterien in Lebensmitteln in Minuten statt Tagen aufzuspüren.

SAFIA Technologies

Gegründet 2020 von Timm Schwaar (aus der Bundesanstalt für Materialforschung), entwickelt das Berliner Start-up SAFIA Technologies Schnelltests für Mykotoxine (Schimmelpilzgifte). Ihre Technologie ermöglicht Laborqualität im Schnelltest-Format.

Landman.Bio

Das noch junge Unternehmen (Gründung 2023) Landman.Bio nutzt Bakteriophagen (Viren, die Bakterien fressen) als natürliche Waffe gegen Pflanzenkrankheiten – eine dringend benötigte Alternative zu Antibiotika und klassischen Pestiziden in der Nutzpflanzenzucht.

3. Sustainability & Climate: Kohlenstoff als Währung

CO2-Tracking ist kein Marketing-Gimmick mehr, sondern ökonomische Notwendigkeit.

CinSOIL

Das 2024 in Berlin gegründete CinSOIL-Team um Dr. Giorgi Shuradze, Dr. Antonella Succurro und Dr. Tavseef Shah kommt aus der Wissenschaft. Ihr KI-Tool nutzt Satellitendaten, um Bodenkohlenstoff zu erfassen. Das ermöglicht Agrarunternehmen, Dekarbonisierung nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen.

Niatsu

Gegründet 2023 von Marius Semm und Jakob Tresch in Zürich, adressiert Niatsu die Lebensmittelindustrie. Ihre Software berechnet den Product Carbon Footprint (PCF) automatisiert und kostengünstig, was gerade für den Mittelstand entscheidend ist.

4. Future Food

Was wir morgen essen (und trinken).

VANOZZA

Eines der etabliertesten Start-ups der Runde. Gegründet 2019 von Nico Hansen in Hamburg, hat sich Vanozza mit fermentierten Käsealternativen auf Cashew-Basis einen Namen gemacht und arbeitet nun an der „zweiten Generation“ ihrer Produkte.

food42morrow/JUMA

Die Frankfurter Gründer Raoul und Max Kammann sowie Carlos Lopez Granado gründeten die GmbH bereits 2020 und brachten 2022 ihre Marke JUMA (Tee-Eistees auf Guayusa-Basis) auf den Markt. Sie bedienen den Trend zu „Functional Food“.

Fazit

Die AgriFood-Start-ups des Abschlussjahrgangs des Growth Alliance Accelerators 2025 haben die Phase der reinen Ideen-Findung bereits eindrucksvoll gemeistert. Jetzt geht es um Skalierung, industrielle Anwendung und messbaren Impact. Programme wie die Growth Alliance sind dabei der Katalysator, der wissenschaftliche Exzellenz mit dem nötigen Geschäftssinn verbindet.

Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis

Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.

Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.

Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.

„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.

Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern

Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."

Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Report Gendermedizin

Auch mithilfe von FemTech- und HealthTech-Start-ups steigt in unserer Gesellschaft langsam das Bewusstsein dafür, dass der weibliche Körper medizinisch anders funktioniert als der männliche, und Frauengesundheit mehr ist als "nur" Zyklus, Schwangerschaft und Wechseljahre.

Alles, was speziell für die Frau ist und beim Mann nicht existiert“, erklärt Raoul Scherwitzl, Doktor der Philosophie, Festkörper- und Materialphysik sowie Co-Founder des FemTech-Start-ups Natural Cycles, was mit Frauenmedizin gemeint ist. Diese Aussage wird häufig innerhalb gesundheitspolitischer Debatten getätigt, wenn es darum geht, wie Frauenkrankheiten im Gegensatz zum männerzentrierten Usus in der Medizin behandelt werden: oftmals zweitrangig oder als Anhängsel an männerfokussiertem Wissen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieb in seinem Werk „Die männliche Herrschaft“ bereits 1998, wie „kulturelle und wissenschaftliche Systeme männliche Normen als allgemeingültig setzen und alles, was weiblich ist, als Abweichung oder Sonderfall markieren“. Sieht man sich die Geschichte der westlichen Medizin an, drängt sich der Eindruck auf, dass Bourdieus Beschreibung für den Gesundheitsbereich ins Schwarze trifft.

Blickt man darüber hinaus in die (Fach-)Literatur der letzten Jahrzehnte, so erkennt man: Bis in die späten 80er-Jahre wurden weibliche Bedürfnisse, psychosoziale Belastungen und Körperbilder in der medizinischen Forschung und Praxis weitgehend ignoriert. Erst eine aufkeimende Frauengesundheitsbewegung durchbrach diese Mauer und etablierte den Begriff Frauengesundheit bzw. Gendermedizin. Seitdem schärft sich der Blick auf die Frau, und die Gesellschaft hat begonnen, in Publikationen und Debatten genauer hinzusehen – mit einer bewusstseinsschaffenden Agenda, warum dieses Thema wichtig ist.

Frauengesundheit ist mehr als Reproduktion

„Die Definition von Frauengesundheit wird oft sehr eng gefasst“, erklärt Scherwitzl das Problem; „nämlich als alles, was mit reproduktiver Gesundheit zu tun hat: Menstruationszyklus, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Unfruchtbarkeit und Wechseljahre. Die klassische Definition spannt sich dabei meist über das reproduktive Zeitfenster einer Frau zwischen etwa 15 und 50 Jahren.“ Dabei werde oft übersehen, dass Frauengesundheit weit mehr umfasse: „Es geht auch darum, den gesamten Gesundheitsbereich aus der Perspektive von Frauen zu betrachten – und das wird bislang kaum getan“, so Scherwitzl. Ein großes Problem liegt laut dem Gründer darin, dass die meisten Medikamente auf Basis klinischer Studien mit Männern entwickelt wurden; mit der Annahme, dass sie bei Frauen gleich gut wirken – obwohl Frauen biologisch anders reagieren. Als Beispiel nennt Scherwitzl die Insulinresistenz, die sich bei Frauen im Lauf des Zyklus verändert. „Dies wird aber kaum berücksichtigt“, ergänzt er.

Im Gesundheitswesen fehle es häufig an passenden Tools und Produkten, um Frauen gezielt zu unterstützen. Ein Beispiel hier sei die Hormontherapie in den Wechseljahren, bei der oftmals lediglich hoch dosierte Varianten jahrzehntealter Medikamente zum Einsatz kämen. „Das Resultat ist, dass sich Frauen häufig selbst um ihre Beschwerden kümmern müssen. Viele suchen zunehmend online nach Hilfe. Große Pharmakonzerne haben diesen Mangel erkannt und investieren inzwischen in Forschung zu Themen wie Endometriose oder Wechseljahre“, sagt Scherwitzl. Sein Start-up Natural Cycles setzt auf ein datenbasiertes Modell mit Körperwerten und Algorithmen, kombiniert mit Aufklärung und individualisierter Medizin; mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen künftig Zugang zu besser abgestimmten Medikamenten und mehr effektiven Lösungen erhalten.

Es muss endlich in die Köpfe kommen

„Es muss endlich in die Köpfe kommen, dass der weibliche Körper anders funktioniert als der männliche“, mahnt Simone Mérey in diesem Sinn. Sie ist Founderin des 2022 gegründeten Pflege-Start-ups HeldYn. Mérey hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hatte dabei viel mit Schmerzpatient*innen zu tun. Sie erkannte dabei einen Gender-Bias: Frauen mit Schmerzen wurden oft als wehleidig abgestempelt – veraltete Vorstellungen in den Köpfen der Beteiligten –, mit der Folge, dass Patientinnen schnell einmal als depressiv oder psychisch labil eingestuft wurden. „Dies ist keine akkurate Einschätzung – es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen eine höhere Schmerzgrenze als Männer haben“, betont Mérey. „Hier merkt man, wie soziale Konstrukte wirken: Die Frau wird oft als die gesellschaftlich Schwächere wahrgenommen, obwohl ihr Körper viel aushält, Stichwort Geburt. So kommt es zu falschen Dosierungen und der Vernachlässigung von Symptomen.“

Chance für HealthTech-Start-ups?

Eine Vernachlässigung, die Akteur*innen und Start-ups im Health-Bereich Chancen eröffnet. Ähnlich denkt Scherwitzl, der Start-ups mit „großen Ambitionen“ im Entstehen sieht: „Das Funding ist da“, sagt er. „Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich einiges verbessert. Wenn Investoren merken, dass man hier viel Growth erreichen kann, wird noch mehr Geld fließen.“

Was jedoch aktuell noch fehle, sei der große Erfolg, der beweise, dass es sich lohne, in dieses Feld zu investieren. „Im Pharmabereich gibt es etwa die Pille oder Antidepressiva – im digitalen Bereich bin ich jedoch optimistisch, dass der nächste große Durchbruch bevorsteht“, so Scherwitzl. Der Founder zeigt sich überzeugt, dass es zu jedem pharmazeutischen Ansatz künftig auch eine digitale Alternative geben sollte, mit der Frauen medizinisch besser begleitet werden können. „Pharmakonzerne wie Bayer, Organon und Merck haben trotz Deinvestitionen weiterhin Pipelines im Bereich Frauengesundheit. Gleichzeitig gibt es Start-ups wie uns oder Flo in England, das eine neue Version des Kondoms für Frauen entwickelt. Die dänische Cirqle Biomedical arbeitet ebenfalls an einer Alternative zum Kondom, die den Uterus verschließt. Außerdem existieren Start-ups wie Endogene.Bio, das sich auf Endometriose fokussiert.“

Auch Mérey hat trotz aller Probleme bei der Frauenmedizin einen neuen Tenor in dieser Sache erkannt, der sich vom bisherigen „medizinischen Ratschlag“ an Frauen à la „Man muss da durch“ unterscheide: Das Thema der zweiten Lebenshälfte der Frauen werde mehr diskutiert, Tabuthemen wie Wechseljahre würden aufgebrochen. Mérey: „Der negative Anstrich wird langsam entfernt. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben.“

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“