Aktuelle Events

Anbieter-Check: KI-Textgeneratoren

KI-Textgeneratoren versprechen hochwertigen Content in kürzester Zeit und ohne menschliches Zutun. Wir stellen dir sechs KI-Texttools vor, die dieses Versprechen (zumindest teilweise) einhalten und dir wertvolle Zeit beim Texten von Blogbeiträgen, E-Mails, Produkttexten und Social-Media-Posts sparen.

KI, und was man damit machen kann, ist dank ChatGPT zurzeit in aller Munde. Vor allem unter Blogger*innen, Redakteur*innen, Copywritern, Autor*innen und Marketing-Teams werden die KI-Tools heiß diskutiert. Denn neben Bildern und Videos gehören auch Texte zum Repertoire der Maschinenhirne. Zu jedem beliebigen Thema soll die KI einen Text ausspucken – schneller als jeder Mensch und in der gewünschten Form und Länge.

Die Angst, dass KI-Tools fleißige Schreiberlinge bald vollständig ersetzt haben könnten, ist bislang zwar noch unbegründet. Denn ohne menschliche Hilfe klingen die meisten KI-Texte maximal generisch und sind oft voller inhaltlicher und formaler Fehler. Dennoch: Wenn du weißt, wie du die smarten KI-Helfer richtig einsetzt, können sie ein nützliches Werkzeug sein, um Texte und Content bis zu 50 Prozent schneller zu erstellen als bisher.

Das ist eines der Ergebnisse des KI-Textgeneratoren-Tests von trusted.de. Das deutsche Vergleichsportal hat im Mai 2023 sechs KI-Texttools – darunter auch den Hype-Kandidaten ChatGPT – getestet und über mehrere Wochen Dutzende von Textseiten in verschiedenen Formaten damit erstellt. Die Kriterien des Tests: die Textqualität, der Aufwand-Nutzen-Faktor und vor allem die Zeitersparnis für die menschlichen Texter*innen.

Die Ergebnisse und alle Informationen zu den aktuellen Top-Tools auf dem KI-Markt findest du hier:

Jasper

Unser Testsieger Jasper ist aktuell eines der bekanntesten und beliebtesten KI-Texttools auf dem Markt. Das liegt vor allem an den vielfältigen Funktionen und den über 50 Textvorlagen, mit denen du in kürzester Zeit Blogartikel, Produktbeschreibungen für Amazon, Social Posts für Facebook, Videoskripte für YouTube oder sogar Immobilien-Angebote erstellen kannst. Hier ist für jeden Use Case etwas dabei. Mit an Bord sind auch Werkzeuge, um Texte zu kürzen, zusammenzufassen, zu gendern, umzuschreiben oder zu erweitern. Besonders nützlich ist dabei die „Brand Voice“. Damit bringst du Jasper bei, gemäß deiner CI zu texten und je nach Marke formal, persönlich, kumpelhaft, sachlich oder humorvoll zu schreiben.

Die Textqualität ist im Praxistest durchgehend gut und stimmig. Bei der Erstellung von Blogposts spart Jasper rund eine Stunde pro 1000 Wörter im Vergleich zum manuellen Schreiben, was schon sehr ordentlich ist! Unterstützt wirst du dabei von den sogenannten Recipes. Hast du einmal einen Text mit deinen gewünschten Faktoren erstellt und nachträglich angepasst, kannst du alle Arbeitsschritte als „Rezept“ sichern. Für zukünftige Texte muss Jasper dann nur noch nach diesem Rezept vorgehen und wird so immer nur noch flotter. Und dank der Memory-Funktion vergisst das Tool keine wichtigen Details zu deinem Unternehmen oder deinen Produkten und kann diese immer wieder abrufen. Stark! Ebenfalls cool ist die Browser-Erweiterung, durch die du Jasper z.B. direkt in deinen sozialen Netzwerken einsetzen kannst.

Preislich liegt Jasper im oberen Mittelfeld. Den günstigsten Tarif „Creator“ bekommst du ab 39 US-Dollar pro Monat. Das größere Paket „Team“ startet bei 99 Dollar; einen individuellen Business-Tarif gibt es auch. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich durch die enthaltenen Features und Kontingente wie die Anzahl der „Brand Voices“ und „Memories“. Je nach Preispaket nutzt du Jasper alleine oder im Team mit ab drei Teammitgliedern.

Die 5 Highlights von Jasper

- Über 50 Templates für viele verschiedene Textgattungen und Use Cases.

- Individuelle Brand Voices für deine Marke(n) oder die Marken deiner Kund*innen.

- Gute Textqualität und moderater Aufwand in der Nachbearbeitung.

- Optionale Anbindung an SurferSEO für SEO-gerechte Texte.

- Recipes für die automatisierte Texterstellung nach spezifischen Vorgaben.

Writesonic

Writesonic ist dem Testsieger Jasper ähnlich und verfügt ebenfalls über einen riesigen Pool an Features. In Sachen Vorlagen ist er dem Platzhirsch sogar voraus und kommt mit rund 100 Templates für alle möglichen Textarten. Diese gibt es teils in mehrfacher Ausführung, z.B. für lange, mittellange oder kurze Blogposts. Die große Auswahl ist beeindruckend, kann aber auch überfordern, da oft nicht ganz klar ist, worin sich z.B. zwei verschiedene Blog-Post-Vorlagen genau unterscheiden. Hast du diese Hürde gemeistert, kann Writesonic aber überzeugen. Zudem hat das Tool mit dem 1-Click-WordPress-Export ein Special im Gepäck. Damit kannst du Blogbeiträge direkt aus Writesonic auf deine WordPress-Page ausspielen.

Die Texte stehen qualitativ mit jenen von Jasper auf einer Stufe. Formal hat uns Jasper mehr überzeugt; inhaltlich hat Writesonic leicht die Nase vorn, was daran liegt, dass das Tool nicht nur unsere eigenen Ideen vertextlicht, sondern sich eigenständig auf die Suche nach Beispielen, Zahlen und Studien zum Thema macht. Klar, da ist immer Vorsicht geboten – und unkommentiert übernehmen solltest du solche Fakten nie. In unserem Test waren aber alle recherchierten Zahlen korrekt. Auch sonst sind die Writesonic-Texte schnell reif für die Veröffentlichung. Besonders gefallen hat uns im Test der „Article Writer“, der schrittweise vorgeht. So erstellten wir im Test nacheinander Idee, Outline, Intro und erst dann den fertigen Text. Wie viel du dabei selbst recherchieren und schreiben musst, hängt davon ab, wie viel du bezahlst. Writesonic rechnet nach Wörtern ab, verlangt aber nicht nur für die Texterstellung, sondern auch für jede Anpassung Credits. Das Kontingent für unseren Praxistest war dadurch schnell aufgebraucht.

Writesonic lässt sich eingeschränkt kostenlos nutzen (bis zu 10.000 Wörter pro Monat) und kostet in den Premium-Varianten ab rund 13 US-Dollar (bis zu 100.000 Wörter). Größere Kontingente sind ebenfalls möglich; dann lassen sich auch zusätzliche User*innen-Lizenzen hinzufügen. Preislich ist das in Ordnung, sofern du dein Wortkonto im Auge behältst.

Die 5 Highlights von Writesonic

- Über 100 Vorlagen und Templates für Texte aller Art.

- Article Writer für strukturierte und hochwertige Blogbeiträge und Artikel.

- Höhere Textqualität „Superior“ durch Einsatz von GPT-4 und GPT-4 32K.

- WordPress-Plugin für den 1-Click-Export auf deine WordPress-Page.

- Optionale Anbindung an SurferSEO für SEO-gerechte Texte.

Neuroflash

Die „magische Feder“ neuroflash sticht in unserem KI-Test alleine dadurch hervor, dass es das einzige deutsche Tool auf der Liste ist. Im Gegensatz zu seinen US-Kollegen textet neuroflash nativ auf Deutsch und muss Texte nicht erst durch einen Übersetzer jagen – was man ihnen auch ansieht. Neuroflash bekommt einen besseren Flow hin und die ausgegebenen Texte wirken natürlicher als zum Beispiel bei Jasper oder Writesonic. Sogar deutsche Dialekte hat neuroflash auf dem Kasten. Diese lesen sich zwar noch ein bisschen sperrig, sind aber eine nette Spielerei, die ja vielleicht noch weiterentwickelt wird.

Davon abgesehen ist neuroflash relativ schlicht und clean gehalten. Es gibt eine Reihe von nützlichen Vorlagen für Website-Texte, Produktbeschreibungen, Lebensläufe, Buchideen und mehr. Ähnlich wie Writesonic hat neuroflash auch einen Blog-Workflow, der aber nicht so umfangreich ist. Hier ist dann ggf. mehr Nacharbeit nötig. Alles in allem hatten wir hier oft das Gefühl, mit einer abgespeckten Version von Jasper zu arbeiten. Das ist nicht schlimm, und wer es gern übersichtlich mag, wird mit dem Tool gut zurechtkommen. Ein entscheidender Vorteil der Software: Dank Partnerschaft mit der SEO-Toolbox Seobility lassen sich viele SEO-Funktionen wie die WDF*IDF-oder die SERP-Analyse direkt in neuroflash nutzen. Für Content Marketer eine tolle Sache, ähnlich wie der Rechtschreib-Check powered by LanguageTool.

Preislich liegt neuroflash ein wenig über Writesonic. Zwar gibt es einen dauerhaft günstigen Gratistarif für bis zu 2000 Wörter pro Monat; dieser dürfte im Alltag allerdings schnell leer geschrieben sein. Die Premium-Varianten bekommst du – je nach Wortkontingent – für zwischen 29 und 199 Euro pro Monat.

Die 5 Highlights von neuroflash

- Native deutsche Texterstellung ohne zwischengeschalteten Übersetzer.

- Deutsche Dialekte von der KI erstellen lassen.

- Nützliche Vorlagen und Workflows für verschiedene Textarten.

- Partnerschaft mit Seobility bietet dir praktische SEO-Tools.

- Das integrierte LanguageTool sorgt für fehlerfreie Texte.

Copy.ai

Copy.ai landet in unserem Test im sehr soliden Mittelfeld. Es ist weniger komplex als Jasper und Writesonic, hat aber auch mehr Tiefe als das kompakte neuroflash. Mit rund 90 Vorlagen für verschiedene Use Cases bietet Copy.ai viele kreative Möglichkeiten, von Blogposts über Produktbeschreibungen, Tweets oder Instagram-Captions bis hin zu Templates für E-Mails und die Unternehmenskommunikation.

Besonders gut gefallen hat uns der Blog Wizard. Dieser ähnelt dem Article Writer von Writesonic und erstellte aus unseren Angaben Abschnitt für Abschnitt einen Blogartikel. So entstand ein gutes Ergebnis mit einer soliden Textqualität. Ein „Problem“ von Copy.ai ist, dass sich das Tool nur selten kurz fasst und oft zu viel Text produziert. Da heißt es kürzen (lassen) und rigoros den Rotstift ansetzen. Unternehmen profitieren besonders von der sogenannten Infobase, die ähnlich wie Jaspers Memory-Feature funktioniert und Informationen zu bestimmten Begriffen (Unternehmensname, Produkte etc.) speichert. Von dort kannst du sie bei Bedarf in all deinen Texten einbauen – stark, vor allem für E-Commerce-Unternehmen.

Ansonsten sticht Copy.ai durch nichts so richtig hervor. Die KI leistet eine solide Arbeit zu einem vernünftigen Preis, der ab 36 US-Dollar pro Monat beginnt und je nach Funktionsumfang und Userzahl steigt. Anders als Writesonic oder neuroflash rechnet Copy.ai nicht nach Wörtern ab, sondern bietet eine Wort-Flatrate mit unbegrenztem Kontingent pro Monat. Nur die kostenlose Basisversion ist auf maximal 2000 Wörter pro Monat beschränkt.

Die 5 Highlights von Copy.ai

- Über 90 Vorlagen für Blog- und Social-Media-Posts, E-Mails, Produkttexte und mehr.

- Umfangreicher Blog Wizard zur Erstellung hochwertiger Blogbeiträge.

- Recherchehilfe für Journalist*innen und Blogger*innen.

- Infobase für die Aufbewahrung von immer wiederkehrenden Infos.

- Chat-Funktion für Prompts in natürlicher Sprache (wie bei ChatGPT).

Rytr

Rytr ist ein besonders minimalistisches KI-Texttool und sticht vor allem aufgrund der sehr entschlackten Oberfläche hervor. Im Grunde besteht Rytr aus nur zwei Bereichen: dem Dashboard mit ein paar Infos zu deinen Texten und dem übersichtlichen Editor. Dort hast du Zugriff auf rund 40 Vorlagen für verschiedene Textgattungen. Das ist nicht die Welt – vor allem nicht im Hinblick auf die 90 bis 100 Vorlagen eines Copy.ai oder Writesonic –, aber für die meisten Anwendungsfälle ausreichend. Größtes Plus ist der einfache Aufbau. Selbst Anfänger*innen kommen mit Rytr sofort gut zurecht.

In Sachen Usability also Spitzenklasse, ist die Textqualität von Rytr im direkten Vergleich schwächer. Für unseren Blogbeitrag produzierte das Tool viel inhaltsleeren „Fluff“ und wiederholte sich oft. Hier wirst du mehr Zeit in die Nachbearbeitung stecken müssen, zumindest inhaltlich. Was die Form angeht, hat Rytr getrumpft, da es als eines der wenigen Tools im Vergleich keine ellenlangen Bleiwüsten produzierte, sondern bereits während der Texterstellung Wert auf eine leicht lesbare und gefällige Struktur legte. Den fertigen Text hätten wir – wären die inhaltlichen Schwierigkeiten nicht gewesen – direkt so in unserem Blog veröffentlichen können.

Rytr ist einer der günstigsten KI-Textgeneratoren im Vergleich. Die Monatspreise starten hier schon bei rund 9 US-Dollar pro Monat – Rytr ist also zum Teil über 20 Dollar günstiger als die großen Wettbewerber*innen. Dafür bekommt ihr zwischen 100.000 und unbegrenzt viele Zeichen (Achtung: nicht Wörter) pro Monat. Einen kostenlosen Basistarif mit monatlich 10.000 Zeichen gibt es auch.

Die 5 Highlights von Rytr

- Übersichtliches Interface für einen schnellen Überblick.

- Sehr Benutzer*innen- und einstiegsfreundlich.

- Formatierung von langem Text zur Vermeidung von sogenannten Bleiwüsten.

- Eingebaute Plagiatsprüfung.

- Über 20 Tonalitäten für verschiedene Situationen.

ChatGPT

Last, but not least haben wir uns auch ChatGPT in der Praxis angeschaut, obwohl die omnipräsente Hype-KI auf den ersten Blick nichts mit den anderen Kandidat*innen zu tun hat. Anders als diese ist ChatGPT kein Textgenerator und auch nicht auf den Einsatz in Unternehmen zugeschnitten. Eigentlich handelt es sich hier nur um einen Chatbot, der Fragen beantworten und bis zu einem gewissen Grad Aufgaben seiner User*innen erfüllen kann.

Trotzdem verfügt ChatGPT über einige erstaunliche Fähigkeiten und lässt sich auch als Texthilfe einsetzen. Tweets, Produktbeschreibungen, Newsletter, E-Mails und Co. sind innerhalb weniger Minuten erstellt. So-fern du dem Tool genau vermitteln kannst, was es zu tun hat. Das ist auch die Crux am Umgang mit Chat-GPT: Das Prompt-Engineering – also das Formulieren der richtigen Befehle – nimmt viel Zeit in Anspruch und kann für KI-Neulinge komplex sein. Mit den richtigen Prompts erzeugt das Chat-Tool allerdings gute Ergebnisse, die qualitativ auf einer Stufe mit Jasper und Writesonic stehen. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, da beide auf der Technologie von ChatGPT basieren. Allerdings hat ChatGPT aufgrund eines strengen Zeichenlimits bisweilen Schwierigkeiten mit langen Texten. Um damit längere Blogbeiträge zu erstellen, müsstest du die Aufgabe also in Abschnitte aufteilen und hinterher manuell zusammenfügen. Für kurze Texte ist die KI aber gut geeignet.

Kurzum: ChatGPT ist auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem wenn du gerade noch darüber nachdenkst, eine KI für deine Texterstellung zu nutzen. Die Tech-Demo steht kostenlos zur Verfügung und kann nach Herzenslust getestet werden. So kannst du risikofrei üben, dich mit KI-Texten vertraut machen und an deinen Prompts feilen, bevor du dich für eines der Profitools entscheidest. Für den Einsatz im Content-Alltag ist ChatGPT allerdings nicht (uneingeschränkt) zu empfehlen. Hier gestaltet sich die Arbeit mit den eigens dafür entwickelten Tools wie Jasper und Co. deutlich angenehmer.

Die 5 Highlights von ChatGPT

- Kostenlose Nutzung.

- Sehr freie und flexible Steuerung durch natürliche Sprache.

- Theoretisch keine Einschränkung für Textgattungen und Tonalitäten.

- Hohe Textqualität – sofern die Befehle präzise formuliert werden.

- Experimentell und gut zur Ideenfindung geeignet.

Die Autorin Julia Warnstaedt ist Teil der Redaktion von trusted.de. Das Vergleichsportal für Business-Tools ist eines der führenden Informationsmedien zu B2B-Softwarevergleichen im deutschsprachigen Raum und versorgt seine User*innen laufend mit aktuellen Testberichten und Toolübersichten. Den vollständigen Erfahrungsbericht zum Thema KI-Textgeneratoren und alle Infos findest du auf www.trusted.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

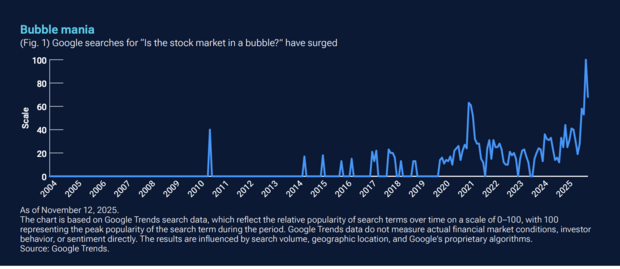

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anreize für Infrastrukturanbieter („Picks and Shovels”-Akteure) und Entwickler von KI-Anwendungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Während Infrastrukturunternehmen von einer kontinuierlichen Expansion und Investitionen profitieren, konzentrieren sich Anwendungsentwickler auf die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten. Um den Kommentar des Dodos nach dem Caucus-Rennen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland umzukehren: „Nicht jeder kann gewinnen, und nicht jeder kann einen Preis bekommen.” Die optimistischen Prognosen für die KI-Infrastruktur zeigen, wie viel Hype in den heutigen Bewertungen der Hyperscaler steckt. Es ist ironisch, dass Rechenzentrumsprojekte nach den griechischen Titanen Prometheus und Hyperion benannt werden. In der griechischen Mythologie folgt auf Hybris immer Nemesis. Um noch ein bisschen Latein mit einzubringen: caveat emptor.

KI-Agenten als Transformationstreiber 2026

Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.

Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.

„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“

KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen

Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:

- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.

- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).

- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).

KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen

Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:

- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.

- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.

KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur

Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:

- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.

In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).

- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.

- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).

Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026

Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.

Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.

„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“

Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.

Die Designtrends 2026 im Überblick:

Elemental Folk

Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.

Hyper-Individualism

Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.

Tactile Craft

Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.

Distorted Cut

Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.

Candid Camera Roll

Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.

Hyper-Bloom

Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.

Digit-Cute

Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.

Micro-Industrial

Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.

Neon Noir

Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.

Frutiger Aero Revival

Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.

Fazit

Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.

Jakob Koenen: Mit 18 zum LegalTech-Start-up-Gründer

Die Sovereign AI Betriebs GmbH – 2025 von Jakob Koenen und seinem Vater Prof. Dr. Andreas Koenen mit Sitz in Berlin gegründet – entwickelt spezialisierte KI-Plattformen für die juristische Praxis.

Ein Technologie-begeisterter Abiturient, der schon mit 15 Jahren Jura-Vorlesungen besucht, gründet ein LegalTech-Start-up. Partnerschaftlich an seiner Seite agiert sein Vater, ein renommierter Professor für Baurecht. Das ist das Fundament der Sovereign AI Betriebs GmbH, die in Berlin antritt, das Rechtswissen ganzer Berufs-Generationen in eine juristisch kuratierte KI zu überführen. Herzstück des Unternehmens ist Sovereign Legal AI. Die Plattform bereitet juristische Fragen systematisch, verständlich und nachvollziehbar auf.

„Wir wollen das Recht aus der Blackbox holen“, sagt Jakob Koenen, Gründer und Geschäftsführer der Sovereign AI Betriebs GmbH. „Unsere KI soll kein Ersatz für Anwältinnen und Anwälte sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, das Wissen strukturiert, Orientierung gibt und den Zugang zum Recht demokratisiert.“

Rechtspraxis-Know-how, digitalisiert für den Alltag

Die Idee zu Sovereign Legal AI entstand in einem Generationenprojekt. Prof. Dr. Andreas Koenen, Kanzleiinhaber, Fachanwalt und Herausgeber zahlreicher Werke zum Bau- und Architektenrecht, hat über Jahrzehnte beobachtet, wie Rechtswissen in der Praxis verloren geht, weil es zu spät, zu komplex oder zu exklusiv vermittelt wird.

„Das Recht wird beim Bauen oft erst dann herangezogen, wenn es knallt“, sagt Koenen. „Juristinnen und Juristen gelten als Ausputzer, nicht als Geburtshelfer. Sovereign Legal AI will das ändern. "Wir liefern Projektbeteiligten vom Architekten, Planer bis zum Bauherrn einen Kompass, der schon vor Konflikten Orientierung bietet; mit juristisch fundierter Systematik, aber barrierefrei zugänglich“, so Koenen weiter.

Die Wissensbasis der Sovereign Legal AI umfasst unter anderem kommentierte Urteile, systematisch aufbereitete Rechtsinformationen sowie Fachbeiträge von Anwältinnen und Anwälten zu typischen Praxisproblemen. Alle Inhalte sind mit Originalquellen aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur belegt, was den entscheidenden Unterschied zu generativen „Blackbox-Systemen“ markiert.

Neue Plattform für juristische Teilhabe

Sovereign Legal AI entstand in Zusammenarbeit mit den Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Koenen Bauanwälte. Die künstliche Intelligenz (KI) wurde entlang echter Fallarbeit trainiert und in einer Beta-Phase getestet. Dabei versteht sich die KI als Community-Projekt: Nutzende geben Feedback, benennen Lücken und tragen so zur Weiterentwicklung bei. Auf diese Weise wächst die KI mit der Praxis. Im Wissens-Ökosystem von Sovereign befinden sich auch die Austausch-Plattform Sovereign Community und der stationäre Sovereign Store in Münster. Beide sind Teil derselben Markenfamilie und werden von der Sovereign GmbH betrieben. Partner-, Lizenz- und Servicemodelle finanzieren das Projekt. „Wir schaffen eine KI-Plattform, die juristisches Wissen lebendig hält“, so Jakob Koenen. „Das ist Unternehmensnachfolge im besten Sinne. Das Wissen einer Generation wird nicht vererbt, sondern transformiert.“

Junger Gründer mit Tech-DNA

Dass Jakob Koenen früh Verantwortung übernimmt, überrascht kaum. Mit 11 wollte er bereits eine Web-Agentur gründen, erschuf in diesem Zuge den Digitalauftritt eines Handwerksunternehmens. Mit 15 hat er mit Unterstützung seiner Eltern beantragt, frühzeitig als geschäftsfähig erklärt zu werden und gründete nach der Bewilligung sein erstes Unternehmen. Heute ist er Gründer, App-Entwickler und Geschäftsführer des Berliner LegalTech-Unternehmens. Er arbeitet mit einem Netzwerk aus externen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Fachleuten an der technischen Weiterentwicklung von Sovereign Legal AI. Aktuell suchen er und sein Vater als Herausgeber der Inhalte nach Co-Autor*innen und Partner*innen, die weitere juristische Rechtsbereiche wie Energierecht oder IT-Recht innerhalb der KI für sich erschließen.

Report: Quantencomputing

Wir sind Zeug*innen einer Transformation, die nicht nur die Tech-Branche nachhaltig beeinflussen wird: Quantencomputing und die dazugehörigen Start-ups haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und Probleme lösen, grundlegend zu verändern.

Quantencomputing (QC) ist ein hochinnovatives Feld der Informatik und Physik, das die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Datenverarbeitung und -analyse auf eine Weise zu leisten, die mit klassischen Computern nicht möglich ist. Während klassische Computer Informationen in Form von Bits verarbeiten, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, verwenden Quantencomputer Quantenbits oder Qubits. Diese Qubits können sich in einem Zustand der Überlagerung befinden, was bedeutet, dass sie gleichzeitig 0 und 1 darstellen können. Dies ermöglicht es Quantencomputern, komplexe Berechnungen viel schneller durchzuführen als ihre klassischen Pendants.

Herausforderungen

Trotz des enormen Potenzials stehen Forschende und Unternehmen vor vielen Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die sog. Dekohärenz, ein Phänomen, bei dem die Quanteninformation durch Wechselwirkungen mit der Umgebung verloren geht. Um stabile und fehlerfreie Quantenberechnungen durchzuführen, müssen Qubits in einem kontrollierten Zustand gehalten werden, was technisch äußerst anspruchsvoll ist.

Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Während einige Prototypen von Quantencomputern bereits existieren, stellt der Bau von Systemen mit einer ausreichenden Anzahl von Qubits, um praktische Probleme zu lösen, eine erhebliche technische Herausforderung dar.

Trends

In den letzten Jahren ist ein zunehmender Fokus auf hybride Ansätze zu verzeichnen, bei denen Quantencomputer in Kombination mit klassischen Computern eingesetzt werden, um spezifische Probleme zu lösen. Diese hybriden Systeme nutzen die Stärken beider Technologien und bieten eine praktikable Lösung für viele aktuelle Herausforderungen.

Zudem ist eine wachsende Zusammenarbeit zwischen akademischen Institutionen, großen Tech-Unternehmen und Start-ups zu beobachten. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um Wissen und Ressourcen zu bündeln und die Entwicklung von QC-Technologien voranzutreiben. Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft investieren erheblich in Quantenforschung und -entwicklung und bieten Plattformen für Entwickler*innen und Forschenden an, um ihre eigenen Quantenalgorithmen zu testen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von QC-Diensten über die Cloud. Unternehmen und Forschende können nun auf Quantencomputer zugreifen, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Dies senkt die Eintrittsbarrieren und ermöglicht es einer breiteren Palette von Nutzenden, die Möglichkeiten des QCs zu erkunden.

Die Rolle von Start-ups

Start-ups spielen hierbei mit neuen Ideen und Ansätzen eine entscheidende Rolle als Innovatoren und konzentrieren sich zumeist auf spezifische Anwendungen des QCs, sei es in der Materialwissenschaft, der Medikamentenentwicklung, der Lieferkettenlogistik oder der Optimierung komplexer Systeme u.a. in der Finanzwelt.

Die 2024 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlichte Studie „Quantencomputing – Markt, Zugang, Perspektiven“ zeigt: Die Zahl der Start-ups zur Entwicklung von Anwendungssoftware stieg in den letzten Jahren stetig, wobei hardwarespezifische Systemsoftware vorrangig von den Hardwareentwickler*innen selbst bereitgestellt wird. Entfielen im Zeitraum von 2002 bis 2018 weltweit noch rund 58 Prozent der kumulierten Gründungen auf Software- oder Service-zentrierte Start-ups und 42 Prozent auf Hardware- bzw. Komponenten-fokussierte Start-ups, waren es im Zeitraum 2018 bis 2022 rund 74 Prozent mit Fokus auf Software und Services sowie 26 Prozent mit Fokus auf Hardware und Komponenten.

Von weltweit über 150 Start-ups fokussiert sich dabei etwa ein Drittel auf die Entwicklung von Systemsoftware und zwei Drittel auf die Entwicklung von Anwendungssoftware. Deutschland belegt dabei mit knapp 20 Start-ups im Jahr 2023 Platz drei im internationalen Vergleich, hinter den USA und Kanada. Damit hat sich Deutschland als ein Hotspot für QC-Start-ups etabliert.

Deutsche QC-Start-ups mischen ganz vorne mit

Deutsche QC-Start-ups sind oft noch in der Entwicklungsphase, die Gründer*innen kommen meist aus Forschung und Wissenschaft, und ihre Geschäftsmodelle konzentrieren sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Hardware, Mikroskopen oder Cloud-basierten QC-Diensten.

Als weltweit erstem Unternehmen ist es dem 2018 gegründeten Start-up kiutra, einem Spin-off der Technischen Universität München, gelungen, eine dauerhafte magnetische Kühlung für Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts zu entwickeln. Statt auf Quantencomputer oder QC-Software, setzen die Gründer Alexander Regnat, Jan Spallek, Tomek Schulz und Christian Pfleiderer auf vollautomatische, äußerst wartungsarme und gut skalierbare Kühlungslösungen, die den Betrieb von Quantentechnologien im industriellen Maßstab ermöglichen.

Coupon-Marketing – exklusive Einblicke von Golden-Shopping-Days

Im Interview geben die Golden-Shopping-Days-Gründer Jannik Westbomke und Wladimir Ruf Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Unternehmens und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.

Rabattaktionen gibt es viele, doch nur wenige Kampagnen schaffen es, sich im dicht gedrängten Markt so klar zu positionieren wie die Golden-Shopping-Days. Was 2020 als Frühjahrsaktion startete, hat sich längst zu einem festen Termin im Kalender zahlreicher Onlineshops und Konsument*innen entwickelt. Hinter der Plattform stehen die Geschäftsführer Jannik und Wladie, die nicht nur eine Gutscheinseite betreiben, sondern eine Art kuratiertes Event geschaffen haben, das zweimal im Jahr zehntägig läuft. Dabei geht es nicht um wahllose Codes, die irgendwo zusammengetragen werden, sondern um exklusive Kooperationen mit inzwischen über 50 Partner*innen – darunter bekannte Marken aus Mode, Food, Gesundheit oder Wohnen.

Neben diesen großen Kampagnen bildet die Plattform inzwischen auch ganzjährig ein starkes Fundament: In der neu geschaffenen Deals-Kategorie finden sich dauerhaft ausgewählte Angebote, und zusätzlich stehen Gutscheine von über 100 Onlineshops bereit. Partner*innen wie Weinfürst, DeinDesign oder HAWESKO verdeutlichen die Vielfalt und den Anspruch, Shoppingvorteile nicht nur saisonal, sondern kontinuierlich zugänglich zu machen.

Das Besondere: Die Rabatte sind zeitlich gebündelt, bewusst inszeniert und für die teilnehmenden Shops ein kalkulierbares Marketinginstrument. Gleichzeitig profitieren die Kund*innen von teils beachtlichen Nachlässen, ohne sich registrieren zu müssen oder Umwege in Kauf zu nehmen. Auch außerhalb der großen Kampagnen finden sich auf der Plattform Gutscheine, doch das eigentliche Herzstück bilden die beiden Aktionszeiträume im Frühjahr und Herbst.

Für Gründer*innen ist Golden-Shopping-Days ein spannendes Beispiel dafür, wie sich ein etabliertes Geschäftsmodell – das Couponing – neu denken lässt. Anstatt in der Masse unterzugehen, setzen die Macher auf Exklusivität, Übersichtlichkeit und klare Kommunikation mit den beteiligten Shops.

Im Interview geben Jannik und Wladie Einblicke in die Entstehungsgeschichte, die Mechanismen hinter den Aktionen und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.

Das Interview

Golden-Shopping-Days gibt es seit 2020. Wie kam es zu der Idee, ausgerechnet eine solche Event-Plattform für Gutscheine aufzubauen?

Jannik: Die Idee ist während des Studiums entstanden. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mein Studium zu finanzieren. Auf klassische Werkstudenten-Tätigkeiten hatte ich aber keine Lust und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ein Print-Gutscheinheft zu vermarkten. Das erste Heft war schon sehr aufwändig, da ich keinerlei Kontakte zu Onlineshops hatte und so unzählige Telefonate führen musste, um die ersten Shops von meiner Idee zu begeistern. Ein befreundeter Unternehmer hat die erste Auflage für mich gedruckt und auch die Gestaltung des TItelblattes übernommen.

Zwei Kampagnen im Jahr, Frühling und Herbst – warum genau dieses Modell und nicht eine kontinuierliche Rabattflut wie man sie bei anderen Anbietern sieht?

Jannik: Wir haben uns bewusst dazu entschieden im Frühjahr- und Herbst jeweils eine 10-tägige Online-Shoppingkampagne zu veranstalten. Zum Einen ist dies in der Kommunikation für die Konsumenten deutlich einfacher und zum anderen können die teilnehmenden Onlineshops diese fest in ihrem Marktetingmix einplanen und teilweise auch etwas höhere Rabatte gewähren, als es unterjährig sonst der Fall ist.

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl der inzwischen über 50 Partnershops eine Rolle? Gibt es klare Vorgaben oder wächst das Netzwerk eher organisch?

Wladie: Wir sind in der Vergangenheit sehr organisch gewachsen und konnten von Kampagne zu Kampagne mehr Onlineshops von der Teilnahme an unserem Konzept begeistern. Klare Vorgaben haben wir nicht. Die teilnehmenden Onlineshops müssen allerdings schon eine gewisse Wertigkeit haben.

Auffällig ist, dass viele Deals exklusiv verhandelt wirken. Wie läuft dieser Prozess im Detail ab – geht es eher um klassische Affiliate-Strukturen oder um direkte Partnerschaften?

Jannik: Mit allen Shops, die an unseren Shoppingevents im Frühjahr und Herbst teilnehmen pflegen wir direkte Partnerschaften. Wir sind darauf bedacht für alle Shoppingbegeisterten die besten Gutscheine und Angebote zu verhandeln.

2025 steht die nächste große Herbstkampagne an und auch die nächste Frühjahrskampagne ist bereits in Planung. Wie bereitet ihr euch auf solche zehn Tage konkret vor, und was bedeutet das organisatorisch im Hintergrund?

Wladie: In der Regel brauchen wir gut ein halbes Jahr Vorbereitungszeit je Kampagne. Wir überlegen uns stets neue Features, um sowohl den Onlineshops als auch den Konsument*innen immer wieder neue Features zu bieten, die einen echten Mehrwert darstellen.

Manche Branchen – etwa Food, Mode oder Gesundheit – sind stark vertreten. Gibt es Bereiche, die ihr bewusst ausklammert, oder ist die Plattform prinzipiell offen für alle Segmente?

Jannik: Wir sind für viele Segmente offen, aber längst nicht für alle. Einen Onlineshop für Waffen wird man bei uns beispielsweise nicht finden.

Couponing ist für Shops ein Marketinginstrument, das nicht nur Umsatz bringen, sondern auch Markenbindung schaffen kann. Wie stellt ihr sicher, dass Golden-Shopping-Days nicht als reine Rabattschleuder wahrgenommen wird?

Wladie: Wir distanzieren uns ganz bewusst und schaffen an vielen Stellen Mehrwerte. Die Veröffentlichung von Gutscheinen stellt nur einen kleinen Teil unseres Geschäftsmodells dar. Mittlerweile fungieren wir vielmehr als Contentplattform. In unserem digitalen Magazin veröffentlichen wir regelmäßig Testberichte und Experteninterviews, auf YouTube publizieren wir Unboxing- und Testvideos - kurz gesagt: Wir schaffen echte Mehrwerte.

Ihr betont, dass Gutscheine bei euch auch außerhalb der Aktionszeiträume verfügbar sind. Wie wichtig ist diese ganzjährige Präsenz für die Markenbildung?

Jannik: Wir wollen unserer Community rund um die Uhr die besten Gutscheine und Angebote bieten. Deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass wir dies auch an 365 Tagen im Jahr gewährleisten können. Wir sind stets im Kontakt mit den Onlineshops, die sich und ihre Angebote bei uns auf der Plattform präsentieren, um die besten Gutscheine und Deals zu verhandeln. Viele Gutscheine sind nur exklusiv bei uns erhältlich.

Ein Blick nach vorn: Welche Rolle soll Golden-Shopping-Days in den nächsten fünf Jahren im deutschen E-Commerce spielen?

Jannik: Eine führende. **lacht**

Vielen Dank, Jannik und Wladie, für die offenen Einblicke in eure Arbeit und die Hintergründe der Golden-Shopping-Days.

Eva Helmeth: Mutig neue Wege gehen

Eva Helmeth (44) ist die Gründerin und CEO von MON COURAGE – einer Naturkosmetikmarke, die Hautpflege für unterwegs neu denkt. Die Anthropologin und Heilpflanzenexpertin lebt als moderne Nomadin und reist um die Welt, um die besten pflanzlichen Wirkstoffe zu finden. Im Juni 2025 pitchte Eva in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Mehr dazu im Interview.

Eva, was hat dich dazu bewogen, in der VOX-Gründer*innen-Show „Die Höhle der Löwen“ mitzumachen?

In meinem Freundeskreis hörte ich seit 2020: „Du musst deine Hautpflege-Sticks unbedingt bei DHDL vorstellen.“ Ich wollte mir damit aber Zeit lassen. So ein Format kann ein gewaltiger Katalysator sein. Es kann dich nach vorne katapultieren – oder dich überrollen, wenn du noch nicht bereit bist. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann zum richtigen Zeitpunkt.

Wie hast du diesen für dich richtigen Zeitpunkt definiert?

Ich habe drei Jahre lang bewusst gewartet. Für mich war entscheidend, dass MON COURAGE kein reines Ideenprojekt mehr war, sondern auf eigenen Beinen steht. Ich wollte Erfahrungswerte mitbringen – in der Produktion, im Vertrieb, im Feedback der Kundinnen und Kunden. Der richtige Zeitpunkt hieß für mich konkret, getestete Produkte, etablierte Marketingkanäle und eine solide Lieferkette vorweisen zu können. Als all das stand, war klar: Jetzt oder nie – denn jetzt sind wir stabil genug, um eine Welle wie DHDL reiten zu können.

Wie war zu diesem Zeitpunkt deine Haltung zu DHDL?

Ich habe die Sendung vorher ehrlich gesagt nie geschaut. Es kursierten Geschichten von Durchbrüchen bis hin zu absoluten Pleiten. Ich habe es als Chance gesehen, meine Geschichte zu erzählen und damit einen Investor oder eine Investorin zu überzeugen der bzw. die wirklich zu MON COURAGE passt. Mir war klar, dass es im Fernsehen in erster Linie um Unterhaltung geht. Als Nomadin, die ihr Kosmetikunternehmen aufbaut während sie weltweit nach Rohstoffen sucht, habe ich genügend Geschichten auf Lager. Das hat mir geholfen, ganz ohne Erwartungsdruck in die Aufzeichnung zu gehen.

Was waren für dich die wichtigsten Learnings aus dem Bewerbungsprozess?

Ich war gerade auf den Philippinen auf der Suche nach passenden Kokosölproduzenten, als ich das erste Gespräch mit der Produktionsfirma führte. Nachdem ich bisher nur Ölraffinerien gefunden hatte, die teils schimmliges Kokosfleisch verarbeiteten, war ich kurz davor, die Suche abzubrechen. Doch plötzlich tat sich eine neue Fährte auf. Ich erzählte von dieser Odyssee – und sie waren begeistert.

Ich habe dabei vor allem eines gelernt: Menschen lieben echte Geschichten. Und die besten Geschichten entstehen nicht am Schreibtisch, sondern da draußen – bei echten Begegnungen, im echten Leben

Wie hast du dann die TV-Show bzw. Aufzeichnung erlebt?

Als die Zusage kam, war ich in einem kleinen Dorf in Sri Lanka. „Eva, du bist genommen. Hast du nächsten Mittwoch Zeit?“ Drei Tage später landete ich in Deutschland – und hatte so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung. Aber vielleicht war genau das mein Glück: Mein Pitch war dadurch pur, lebendig, ungefiltert. Ich hatte richtig Lust auf den Dreh. Die Interviews backstage waren ein schöner Auftakt, die Aufregung hinter dem Tor unvergesslich. Als ich dann vor den Löwen stand, war ich fokussiert und klar. Sie waren wirklich sehr höflich und interessiert, kein Gebrüll, kein Zerfleischen – vielleicht doch eher Stubentiger?

Einige „Löwen“ haben deinen Lebensstil als Nomadin infrage gestellt. Wie lässt sich denn ein wachsendes Unternehmen führen, wenn du selbst in der Welt unterwegs bist?

Ich verstehe den Reflex – klassische Unternehmensführung sieht anders aus. Aber MON COURAGE ist kein klassisches Unternehmen. Unser ganzes Konzept basiert auf echter Verbindung: zu den Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen, und zu den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte nutzen. Gerade weil ich unterwegs bin, lerne ich die Menschen kennen, die hinter unseren Zutaten stehen. Ich sehe, unter welchen Bedingungen produziert wird, kann direkt und fair einkaufen, neue Ideen entwickeln und Innovationen frühzeitig aufspüren.

Remote zu arbeiten heißt nicht, abwesend zu sein. Im Gegenteil: Ich bin im täglichen Austausch mit meinem Team, wir arbeiten digital und gleichzeitig sehr eng zusammen. Mein Lebensstil erfordert klare Kommunikation, Vertrauen und Teamkolleginnen, die diese Freiheit schätzen. Aber genau das ist ja MON COURAGE: mutig neue Wege gehen.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Humanoide Roboter: Vision und Realität

Der Weltroboterverband IFR veröffentlicht sein Positionspapier zu Trends, Chancen und möglichen Grenzen rund um das Thema humanoide Roboter.

Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in Trends, Chancen und mögliche Grenzen humanoider Roboter bietet das neue Positionspapier der International Federation of Robotics.

„Futuristisch anmutende humanoide Roboter, die in unserem Zuhause, in Unternehmen und in der Öffentlichkeit arbeiten, faszinieren die Menschen“, sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. „Da die Welt in der wir leben auf den menschlichen Körper zugeschnitten ist, liegt die Idee eines schnellen, universellen Helfers in der Produktion und bei Dienstleistungen auf der Hand. Ob und wann es aber zu einer massenhaften Nutzung von Humanoiden kommen wird, bleibt ungewiss. Nicht zu erwarten ist jedenfalls, dass Humanoide in Zukunft die derzeit auf dem Markt befindlichen Robotertypen ersetzen. Stattdessen werden sie bestehende Technologien ergänzen und erweitern.“

Einsatz von Humanoiden in den Regionen

In den Vereinigten Staaten arbeiten Tech-Unternehmen wie NVIDIA, Amazon und Tesla intensiv an KI- und Robotertechnologien. Neben der Finanzierung durch das Militär wird diese Entwicklung auch durch zahlreiche private Investitionen unterstützt. Das führt zu einer bedeutenden Start-up-Szene, die sich auf humanoide Roboter spezialisiert. Besonders groß ist das Interesse an Humanoiden in Branchen wie der Logistik und in der Fertigung. Dabei werden humanoide Roboter weniger als soziale Begleiter gesehen, sondern eher als Werkzeuge, die dabei helfen, Produktivität und Effizienz zu steigern. So liegt der Schwerpunkt verstärkt auf praktischen Anwendungen und weniger auf der Integration von Robotern in das tägliche soziale Leben.

In China nehmen die Humanoiden eine zentrale Stellung in der nationalen Robotik-Strategie ein. Die Regierung möchte in diesem Technologiebereich Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen. Der Einsatzschwerpunkt liegt dabei im Dienstleistungssektor, beispielsweise für die Kundenbetreuung. Die Automatisierung von Produktionslinien in der Fertigung und der Einsatz von Humanoiden, um weniger von menschlichen Arbeitskräften abhängig zu sein, scheint nur auf zweiter Ebene wichtig zu sein. Kernelement der chinesischen Strategie ist der Aufbau einer skalierbaren Lieferkette für Schlüsselkomponenten.

Japan ist ein Pionier in der Entwicklung humanoider Roboter. Als frühes Beispiel wurde Hondas Asimo bereits im Oktober 2000 vorgestellt. Roboter werden in Japan eher als Gefährten, denn als bloße Werkzeuge gesehen. Humanoide Roboter wie Pepper und Palro sind demzufolge in erster Linie als Sozialroboter konzipiert und kommen in Bildungseinrichtungen, Geschäften und Altenpflegeeinrichtungen zum Einsatz. Diese Ausrichtung spiegelt die Nachfrage einer alternden Gesellschaft wider, mit der Japan konfrontiert ist. Ein wichtiger Schwerpunkt der Projekte liegt auf Robotern, die harmonisch mit Menschen zusammenleben können und als Teil der Gesellschaft akzeptiert sind. Führende Unternehmen wie Kawasaki entwickeln humanoide Roboter als eine Forschungsplattform.

In Europa wird auf die ethischen Implikationen von Robotik und KI besonderes viel Wert gelegt. Im Fokus stehen kollaborative Roboter, die im industriellen Umfeld mit Menschen zusammenarbeiten. Kernthemen sind die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz und die Nachahmung menschlicher Fähigkeiten. Die Arbeitskraft von Menschen zu kompensieren, steht dagegen nicht im Fokus. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf einem menschenzentrierten Design und den sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Robotern. Die europäischen Unternehmen stehen dem Einsatz von Humanoiden generell eher zurückhaltend gegenüber, wenn es um die kurz- bis mittelfristigen Automatisierungsaufgaben im Fertigungs- und Dienstleistungssektor geht.

+++ Ein bahnbrechendes Robotik Start-up aus Deutschland ist NEURA-Robotics: Hier geht’s zu unserer Gründerstory von NEURA Robotics +++

Ausblick

Dank ihrer menschenähnlichen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit sind die Humanoiden prädestiniert, komplexe Aufgaben zu automatisieren, mit denen heutige Roboter durch herkömmliche Programmiermethoden Schwierigkeiten haben. Einen massenhaften Einsatz als universelle Haushaltshelfer dürfte es jedoch kurz- bis mittelfristig nicht geben.

Das POSITION PAPER Humanoid Robots - Vision and Reality von IFR gibt's hier zum freien Download

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität

In jüngster Zeit interessieren sich immer mehr Fachleute für die Optimierung von Gebäudehüllen und deren lichttechnische Eigenschaften. Passende Lösungen entstehen unter anderem durch hochwertige Tageslichtsysteme, die sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht von Vorteil sind. Dabei wird den Bewohnern oder Nutzern eine angenehme, gleichmäßige Belichtung geboten, ohne dass sie von übermäßigem Wärmeeintrag oder blendendem Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Neben der visuellen Wirkung zählt hier auch die thermische Performance: Ein strukturiertes Vorgehen bei der Auswahl von Filtern, Glasarten und Verschattungslösungen begünstigt ein stimmiges Raumklima, das einen hohen Wohn- und Arbeitskomfort generiert.

Architektonische Vielfalt dank Tageslicht

Die Integration von Fenstern, Oberlichtern und transparenten Fassadenelementen ermöglicht eine außergewöhnliche Flexibilität in der Raumgestaltung. Spezialisierte Fachleute beschäftigen sich mit Tageslichtarchitektur, um neue Wege zu eröffnen, Lichtstreuung und -lenkung auf innovative Art zu realisieren. Nicht zuletzt profitieren junge Unternehmen davon, wenn sie derartige Belichtungsaspekte geschickt einsetzen und im Rahmen ihres Marketing-Konzepts die Attraktivität ihrer Räumlichkeiten sichtbar hervorheben. Hohe Räume, diverse Lichtquellen und die gezielte Einbindung von Fassadenelementen geben Bauherren die Möglichkeit, sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen und ein stimmiges, einladendes Gesamtbild zu erschaffen.

Energieeffizienz und Gesundheit

Wer auf eine durchdachte Tageslichtplanung setzt, profitiert von einer gewinnbringenden Symbiose aus ökologischem und ökonomischem Mehrwert. Die angemessene Einbindung von Sonnenstrahlen reduziert künstliche Beleuchtung und kann durch sinnvolle Bauphysik -Konzepte auch den Heiz- und Kühlaufwand minimieren. Gleichzeitig enden die Vorzüge nicht bei nachhaltig niedrigen Energiekosten: Studien legen nahe, dass natürliches Licht das Wohlbefinden fördert und geistige Prozesse positiv beeinflussen kann. Indem Räume gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet werden, profitieren Angestellte oder Bewohner von einer entspannten Atmosphäre, die Stress mindert und Konzentration steigert. Darüber hinaus wirkt ein gutes Lichtkonzept stimmungsvoll und angenehm, was sich auf Motivation und Produktivität auswirken kann.

Materialauswahl und technologische Innovationen

Moderne Bauprojekte setzen häufig auf spezifische Gläser, Membranen und Metallkonstruktionen, um diffuses, aber dennoch ausreichendes Sonnenlicht zu gewinnen. Eine ausgeglichene Balance zwischen Wärmeschutz und Belichtungsintensität bedeutet für Investoren und Planer zugleich höhere Miet- oder Verkaufschancen. Wer in die Praxis blickt, stellt fest, dass sich die Materialinnovation stetig weiterentwickelt: Von mehrschichtigen Isoliergläsern bis hin zu smarten Beschichtungen ist das Angebot überaus reichhaltig. Diese Vielfalt erlaubt Bauherren, ein maßgeschneidertes Konzept zu wählen, das exakte Vorstellungen hinsichtlich Energieeffizienz, Komfort und Design berücksichtigt. Dabei ist die umfassende Beratung durch Spezialisten wesentlich, um jedes Detail zu perfektionieren.

Planungsaspekte für moderne Gebäude

Bei modernen Bauvorhaben lässt sich beobachten, dass Architektinnen und Architekten natürliche Lichtquellen bereits frühzeitig in die Entwürfe einbeziehen. Die Lichtführung, das Zusammenspiel von Ausrichtung und Verschattung sowie die räumlichen Proportionen sind nur einige Faktoren, die für das Gesamtergebnis entscheidend sind. Auch städtebauliche Gegebenheiten wie benachbarte Gebäude oder der vorhandene Baumbestand spielen eine Rolle. Darüber hinaus sind bauordnungsrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen, damit der Lichteinfall technisch und rechtlich harmonisch umgesetzt wird. Ein kompetentes Team aus Statikern, Bauphysikern und Designern gleicht diese Parameter untereinander ab.

Gestalterische Freiheit durch Tageslichtlösungen

Da Sonnenlicht eine natürliche Dynamik besitzt, verändert es sich abhängig von Tages- und Jahreszeit. Dieses Wechselspiel bietet Raum für gestalterische Experimente – etwa durch transparente Innenwände, gläserne Verbindungselemente oder spezielle Deckenaufbauten. Somit werden Lichtakzente geschaffen, die verschiedene Bereiche eines Raums hervorheben und ihm eine lebendige, wandelbare Gestalt verleihen. Ob industriell anmutende Lofts oder repräsentative Büroräume mit hellen Gemeinschaftsflächen: Die Anpassungsfähigkeit naturlichter Planungen erlaubt es, Konzepte zu entwickeln, die so einzigartig sind wie ihre Nutzer selbst. Gleichzeitig können Farben, Oberflächenstrukturen und Möblierung die Lichtwirkung verstärken oder abschwächen.

Inspirierende Beispiele aus der Gegenwart

Rund um den Globus existieren Bauwerke, deren Ausstrahlung wesentlich auf der klugen Verwendung von Tageslicht beruht. Museumsbauten, deren Ausstellungsräume großflächig mit Oberlichtern ausgestattet sind, erzeugen eine fast sakrale Atmosphäre. Ebenso gibt es Wohnbaufassaden, die durch neuartige Verglasungstechniken sowohl stilvoll als auch energieeffizient wirken. In vielen Ländern nimmt die öffentliche Hand aktiv Einfluss und fördert Projekte, die eine nachhaltige Lichtgestaltung ermöglichen. Auf diese Weise entsteht eine vielgestaltige Palette architektonischer Ausdrucksformen, bei denen ästhetische und gesundheitliche Bedürfnisse gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Künftige Baukonzepte werden das Zusammenspiel von Umweltschutz, Nutzungsflexibilität und gesundheitsfördernder Tageslichtgestaltung weiter ausbauen. Forschung und Praxis streben an, energieeffiziente Systeme mit noch intelligenteren Steuerungen zu verknüpfen und so den Lichteinfall in Echtzeit zu regulieren. Überdies ist zu erwarten, dass sich die Verbindung von wetterabhängigen Sensoren, automatisierter Beschattung und innovativen Materialien weiter professionalisiert – was Gebäude für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver macht. So bleibt die Rolle des natürlichen Lichts auch in der kommenden Generation der Architektur ein beständiger Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Effizienz.

„Österreich hat einen langen Atem – und das zahlt sich im Bereich Applied AI aus“

Als führende Standorte in Sachen Künstliche Intelligenz liegen die USA und Asien auf der Hand, doch auch in Österreich gibt es eine vielfältige AI-Landschaft. Welche Vorteile der Standort für künstliche Intelligenz mit sich bringt und welche Rolle dabei Applied AI spielt, weiß Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO der EnliteAI.

Clemens Wasner ist Gründer des österreichischen Verbandes für Künstliche Intelligenz, AI Austria und CEO des Wiener Venture Studios EnliteAI. Der studierte Informatiker arbeitete über ein Jahrzehnt in Asien, bevor er 2017 EnliteAI gründete.

Herr Wasner, Sie kennen die AI-Szene aus erster Hand. Wie gut ist Österreich im internationalen Vergleich aktuell aufgestellt, wenn es um Applied AI geht?

Gemessen an seiner Größe steht Österreich erstaunlich gut da. Unsere AI–Landscape verzeichnet mittlerweile über 450 Unternehmen, die aktiv mit KI arbeiten – nicht nur Start-ups, sondern auch klassische Industrieunternehmen, Dienstleister und der öffentliche Sektor. Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen ist Österreich breit aufgestellt: Es gibt zahlreiche Corporates, die eigene Competence Center gegründet, Ausgründungen vorgenommen oder Lizenzmodelle für KI aufgebaut haben. Auch die Zahl der Inkubatoren und Corporate Venture Capitalisten ist beachtlich. Das Thema ist in der Realwirtschaft angekommen – und das nicht erst seit gestern. Bereits 2018 gab es hierzulande einen deutlichen Aufschwung. Im Bereich der Spitzenforschung sind wir ebenfalls stark: Mit drei sogenannten ELLIS-Hubs – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – gehören wir zur europäischen Spitze, gemessen an der Größe des Landes.

Sie sprechen beim Blick auf Österreich oftmals vom „AI-Standort mit langem Atem“. Was genau meinen Sie damit und was macht aus Ihrer Sicht einen exzellenten Standort für AI-Start-ups aus?

Der „lange Atem“ ist positiv gemeint und beschreibt das, was Österreich im Bereich Forschung & Entwicklung auszeichnet: kontinuierliche Investitionen, strategischer Weitblick und langfristige Förderstrukturen. Die Steiermark war lange OECD-Spitzenreiter bei F&E-Ausgaben, Wien verfügt über eine dichte Forschungslandschaft. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Österreich verfügt zudem über eine differenzierte Förderarchitektur, die alle TRL-Stufen abdeckt – von der Grundlagenforschung bis zur Markteintrittsunterstützung. Auch Clusterstrukturen spielen eine Rolle: In Life Sciences etwa gibt es in Wien und Graz funktionierende Ökosysteme, in denen zunehmend auch KI eine Rolle spielt. Diese Verankerung ermöglicht Planbarkeit, die gerade in technologieintensiven Bereichen entscheidend ist.

Zu den Schlüsselfaktoren einen erfolgreichen Standorts zählen Infrastruktur, Talent Pool und Anwendungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie hier derzeit die größten Hebel – und auch die größten Defizite – in Österreich?

Ein klarer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von Talenten: Wien zieht seit Jahren hochqualifizierte Developer aus dem osteuropäischen Raum an. Der AI-Fachkräftemangel ist hier weniger ausgeprägt als in anderen europäischen Hauptstädten. Hinzu kommt: Österreich bildet mehr AI-Absolventen aus, als die Wirtschaft derzeit absorbieren kann. Das schafft einen Bewerbermarkt, der gerade für Start-ups günstig ist. Auch Standortfaktoren wie Lebensqualität und erschwingliche Mieten machen zum Beispiel die Hauptstadt Wien attraktiv. Als Besonderheit sehe ich zudem den aktiven Zugang der Stadt: Wien versteht sich als First Client für KI-Anwendungen, etwa in der Analyse von Geodaten, IoT oder der Digitalisierung von Baueinreichprozessen. Hier ist wesentlich mehr Offenheit für politische Vergabe zu finden als in anderen Ländern. Weniger stark ist Wien in der Spitzenforschung vertreten, hier liegt Linz mit der JKU vorn. Aber man kann als kleines Land nicht alles abdecken – und sollte dort Schwerpunkte setzen, wo bestehende Stärken ausbaubar sind.

Was war der Gründungsimpuls für EnliteAI und wie ist Ihr Venture Studio heute aufgestellt?

Ich kam 2016 nach zehn Jahren in Asien zurück nach Österreich. In China und Japan war KI allgegenwärtig, ein regelrechter Hype. Zurück in Europa herrschte Funkstille – das war ein Kulturschock. Ich wollte dem Thema hierzulande Schub geben: 2017 gründete ich den Verband AI Austria und kurz darauf EnliteAI. Unsere Erkenntnis aus früheren Projekten zeigte, dass viele Unternehmen gute Ideen, aber keine Ressourcen zur Umsetzung hatten. Daraus entstand das Venture Studio: Wir entwickeln Prototypen gemeinsam mit Unternehmen und gründen darauf spezialisierte Start-ups. Aktuell sind wir 20 Personen und verfolgen zwei Themen – Detekt, das sich auf den Bereich Mobile Mapping spezialisiert hat, und ein weiteres im Stromnetzmanagement. Mit EnliteAI möchten wir künftig weitere Projekte unterstützen und bereiten dafür eine Dual-Entity-Struktur mit einem eigenen Fonds vor. Ziel ist es, das Modell professionell zu skalieren und Investoren direkt in die Spin-outs zu bringen.

Rechenleistung zählen zu den Schlüsselressourcen in der AI. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit europäische Standorte hier nicht dauerhaft in Abhängigkeit geraten?

Realistisch betrachtet: Die Abhängigkeit besteht bereits. Die großen Hyperscaler sind US-dominiert, ebenso Chips, Kommunikationstools, Social Networks. Europa muss in die digitale Souveränität investieren. Erste Schritte wie AI Factories sind wichtig, aber nicht ausreichend. Wir brauchen europäische Cloud-Anbieter, Chipproduktion auf europäischem Boden und eine nachhaltige Energiepolitik. Frankreichs KI-Boom basiert auf Atomstrom – weil er langfristig planbar ist. Diese Planbarkeit fehlt in vielen europäischen Ländern derzeit. Ohne Strom gibt es keine KI. Auch das zeigen Stimmen von Sam Altman, Elon Musk und anderen. Hier ist ein strategischer Paradigmenwechsel notwendig.

Sie sprachen bereits die vielfältige Landschaft von kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich an, die offen für KI sind. Wie gut funktioniert das Matching zwischen Start-ups und klassischen Industrieunternehmen?

Österreich macht hier sehr viel richtig. Es gibt ein breites Netz an Förderinstrumenten – von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG über die Austria Wirtschaftsservice bis hin zu regionalen Wirtschaftskammern. Zudem bietet Österreich eine Forschungsförderungsprämie an, bei der 14 Prozent der F&E-Ausgaben quasi mit einem Blankoschein gefördert werden können. Zudem organisieren viele Institutionen aktiv Matchmaking-Events, etwa im Rahmen von PreSeed-, AI-Adoption- oder Innovationsprogrammen. Hinzu kommt der Industry-Startup-Marktplatz mit mehreren Tausend registrierten Unternehmen. Auch Pitchings werden gefördert. Das Ziel ist stets, AI nicht nur in der Theorie zu belassen, sondern in die Realwirtschaft zu bringen. Trotzdem: Viele Unternehmen wissen noch immer nichts davon. Hier braucht es also noch mehr Aufklärung.

Welcher KI-Standort – in Österreich und darüber hinaus – hat Sie zuletzt positiv überrascht?