Aktuelle Events

Geschäftsideen Wohnen: der Alleskönner-Spiegel

Smarter Spiegel für den Alltag

Daniel-Jan Girl und Claus Weibrecht haben den digitalen Spiegel Dirror entwickelt. Dieser soll als Schaltzentrale für das tägliche Leben dienen. Er ist laut Entwickler der erste digitale Spiegel, der hilft den Tag vorzubereiten, der erinnert, informiert und motiviert.

Mit nützlichen Funktionen wie Kalender, Uhrzeit, Wetter, E-Mail, Maps, News, Musik, To-do-Listen, Videotelefonie, Online-Shopping oder einer Stromverwaltung. Damit wird der multifunktionale Spiegel in den eigenen vier Wänden zum Helfer für den Alltag. Die Preise liegen zwischen 1000 und 2500 Euro.

Die beiden Gründer verkaufen den Dirror bisher vornehmlich an Gastronomiebetriebe, Hotels, Einzelhändler und Galerien. Bei einem Hotelaufenthalt beispielsweise kann der Spiegel den Gast individuell begleiten, indem er an Termine erinnert, Restaurant-Empfehlungen ausspricht, Shoppingtipps gibt und Nachrichten oder das aktuelle Wetter anzeigt.

Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

KI-Agenten als Transformationstreiber 2026

Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.

Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.

„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“

KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen

Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:

- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.

- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).

- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).

KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen

Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:

- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.

- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.

KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur

Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:

- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.

In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).

- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.

- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).

Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.

GreenTech – der Boom geht zu Ende

Zwar zählt Deutschland rund 3000 Start-ups aus dem GreenTech-Bereich, doch viele kämpfen mit Kapitalmangel, Fachkräftedefizit und einer überlasteten Infrastruktur. Der Boom ist vorbei – eine Einschätzung von Seriengründer und Transformationsexperte Daniel Fellhauer.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ihrer größten Transformationen seit der Industrialisierung. Jahrzehntelang galten Auto- und Stahlindustrie als Rückgrat des Wohlstands. Nun rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Daniel Fellhauer sieht die GreenTech-Branche an einem kritischen Punkt: „GreenTech ist kein Hype, sondern Realität mit echten Herausforderungen. Die Frage ist: Wer bleibt übrig, wenn die Subventionen verschwinden?“ Seine Aussage bringt auf den Punkt, was viele Brancheninsider beschäftigt: der Übergang von gefördertem Wachstum zu marktwirtschaftlicher Reife. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen Innovation und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können – und wer an überzogenen Erwartungen scheitert.

Der Boom geht zu Ende

„Der Anteil grüner Gründungen ist zuletzt deutlich gesunken“, sagt Daniel Fellhauer. „Vor zwei Jahren war noch jedes dritte neue Start-up nachhaltig ausgerichtet. Heute ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. Das ist ein deutliches Warnsignal. Der Markt sortiert sich, Kapital wird selektiver, und viele Ideen schaffen es nicht mehr über die Pilotphase hinaus.“ In den vergangenen fünf Jahren flossen zwar rund 11,7 Milliarden Euro in grüne Start-ups – etwa ein Viertel aller deutschen Risikoinvestitionen –, doch das Geld konzentriert sich zunehmend auf wenige, große Player. „Das zeigt eine Reifung, aber auch eine gefährliche Schieflage“, so Fellhauer. „Wir brauchen Breite, nicht nur Leuchttürme. Wenn die Finanzierungsströme versiegen, bevor Skalierung einsetzt, kippt der ganze Innovationspfad.“ Hinzu kommen steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen und überlastete Netze. „Viele unterschätzen, wie stark Infrastruktur über Wachstum entscheidet“, erklärt er. „Eine Solarfirma kann heute Aufträge für 1.000 Anlagen im Jahr haben. Aber wenn der Netzanschluss neun Monate dauert, bleibt sie auf halber Strecke stehen.“

Deutschland ist längst auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft – doch der Anstieg wird steiler. Die entscheidende Frage lautet: Wird GreenTech zum Fundament der nächsten industriellen Ära, oder zur vertanen Chance einer Generation? Laut einer aktuellen Analyse fließt ein erheblicher Teil staatlicher Investitionen und Subventionen in Deutschland weiterhin in fossile Strukturen – über 60 Milliarden Euro jährlich. Da-bei hatte sich die Bundesregierung bereits 2009 gemeinsam mit anderen Industrieländern verpflichtet, ineffiziente Förderungen für fossile Energieträger bis 2025 zu beenden. Ein Ziel, das laut Fachleuten von Fraunhofer ISI, ZEW und Umweltbundesamt klar verfehlt wird. Daniel Fellhauer warnt: „Das ist kein ideologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Solange Kapital und Fördermittel in alte Industrien gelenkt werden, anstatt in skalierbare GreenTech-Lösungen, bleibt Deutschland in der Vergangenheit verhaftet.“

Herausforderungen im deutschen GreenTech-Sektor

Trotz technologischer Fortschritte wird das Wachstum der Branche weiterhin durch strukturelle Probleme gebremst. Zu den größten Hindernissen zählen laut Fellhauer vor allem die unzureichende Netzinfrastruktur, die hohe Kapitalintensität sowie fragmentierte Märkte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in den Bereichen Energie, Elektronik und Software sind rar, wodurch die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien verlangsamt wird. Gleichzeitig behindert der schleppende Ausbau der Strom- und Wärmenetze eine schnelle Skalierung innovativer Lösungen. Daniel Fellhauer erklärt: „Hinzu kommt, dass viele GreenTech-Unternehmen aufgrund langer Entwicklungszeiten und hoher Anfangsinvestitionen auf beträchtliches Kapital angewiesen sind. Schließlich sorgen unterschiedliche Förderprogramme und komplexe regulatorische Vorgaben dafür, dass Innovationen und Markteintritte ausgebremst werden. Diese Faktoren erschweren nicht nur das Wachstum bereits bestehender Firmen, sondern machen auch den Einstieg für neue Gründerinnen und Gründer deutlich schwieriger.“

Zweite Generation der Nachhaltigkeit für mehr wirtschaftliche Tragfähigkeit

„Nur wer wirtschaftlich denkt, kann nachhaltig handeln“, sagt Daniel Fellhauer. Für ihn ist klar: Die nächste Phase der GreenTech-Bewegung entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an Umsetzungsdisziplin. „Wir haben die Ideen, die Technologien und den gesellschaftlichen Rückhalt – jetzt geht es um Strukturen, Prozesse und betriebswirtschaftliche Fitness.“ Er spricht damit vor allem zu Gründerinnen und Gründern, die gerade überlegen, in den Markt einzusteigen. „Ich sehe viele junge Teams, die voller Energie starten – aber ohne belastbares Geschäftsmodell. Das ist gefährlich, weil GreenTech kapitalintensiv ist und die Anlaufphase oft Jahre dauert. Wer heute gründet, braucht einen klaren Plan für Cashflow, Partnerschaften und Skalierung, nicht nur für Storytelling.“

Fellhauer plädiert für eine zweite Generation der Nachhaltigkeit: weniger Ideologie, mehr Industriekompetenz. „Wir müssen wieder lernen, wie man produziert, automatisiert und skaliert, nicht nur, wie man pitcht. Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern eine Frage des industriellen Könnens.“ Er empfiehlt, früh Kooperationen mit etablierten Mittelständlern oder Industriebetrieben zu suchen, um Skaleneffekte und Erfahrung zu nutzen. Statt auf Subventionen zu bauen, rät er zu robusten Wertschöpfungsmodellen, die auch ohne politische Förderung bestehen können. „Die besten Green-Tech-Firmen der nächsten Jahre werden die sein, die unabhängig funktionieren – weil sie echte Marktprobleme lösen, nicht weil sie im Förderdschungel überleben.“

Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Verantwortung

Damit Nachhaltigkeit tatsächlich zum tragfähigen Standbein der deutschen Wirtschaft wird, braucht es planbare Rahmenbedingungen – aber auch Eigeninitiative. Fellhauer betont, dass Gründerinnen und Gründer nicht auf die perfekte Politik warten dürfen. „Wir brauchen beides: verlässliche Energie- und Förderpolitik und unternehmerischen Pragmatismus.“ Politik müsse langfristige Investitionen ermöglichen, den Kapitalzugang vereinfachen und Fachkräfte mobilisieren. Fellhauer nennt staatlich unterstützte Risikokapitalfonds und europäische GreenTech-Programme als zentrale Hebel, damit Innovationen nicht im Frühstadium scheitern. Zugleich müsse Deutschland die Infrastruktur modernisieren: Netze, Standards, Digitalisierung. „Solange ein Windpark genehmigt, aber nicht ans Netz angeschlossen werden kann, bleibt das alles Theorie“, warnt er. Sein Fazit fällt entsprechend klar aus: „GreenTech wird die neue industrielle Basis – wenn wir sie als solche behandeln. Gründer müssen rechnen, Politiker müssen liefern, und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell braucht, keinen Idealismuspreis.“

Daniel Fellhauer hat mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien erfolgreich aufgebaut. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO seiner ursprünglich gegründeten Firma FEBESOL.

Happy Homeoffice Club gestartet

Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.

Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen

Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.

Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.

1. Halluzinationen

KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.

Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.

2. Bias

Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.

Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.

Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.

3. Content-Kannibalisierung

Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.

Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.

4. Wissensoligopol

Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.

Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.

Fazit

Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.

Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).

Weckruf für (KI-)Start-ups

Zwischen Pflicht und Potenzial: Warum der EU AI Act kein Stolperstein, sondern ein strategischer Hebel ist und wie junge Unternehmen ihn frühzeitig für sich nutzen können.

Spätestens seit der Verabschiedung des AI Acts der Europäischen Union im Jahr 2024 ist klar: Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Europa wird rechtlich geregelt – verbindlich, umfassend und risikobasiert. Für viele Unternehmen, vor allem im Start-up-Umfeld, bedeutet das erst einmal: neue Vorgaben, viel Bürokratie, hoher Aufwand. Doch dieser Eindruck greift zu kurz. Denn der AI Act ist weit mehr als ein Regelwerk zur Risikominimierung; er bietet jungen Unternehmen die Chance, Ethik, Effizienz und Rechtssicherheit von Anfang an in Einklang zu bringen. Wer ihn strategisch klug nutzt, kann sich nicht nur vor teuren Fehlern schützen, sondern auch produktiver, innovativer und vertrauenswürdiger aufstellen.

Ein Weckruf mit Wachstumspotenzial

Der AI Act ist die erste umfassende gesetzliche Regelung weltweit, die den Umgang mit KI verbindlich definiert. Ziel ist es, Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, Risiken wie Diskriminierung oder Manipulation zu minimieren und gleichzeitig die Innovationskraft Europas zu sichern. Je nach Risikoklasse, von minimal über hoch bis unvertretbar, gelten unterschiedliche Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. Was viele dabei übersehen: Der AI Act richtet sich nicht nur an Entwickler*innen, sondern auch an Anwender*innen. Schon wer KI zur automatisierten Lebenslaufanalyse, zur Lead-Bewertung im Vertrieb oder für interne Personalentscheidungen nutzt, kann als Betreiber*in haftbar sein – inklusive Dokumentations- und Prüfpflichten. Seit Februar 2025 gilt zudem eine allgemeine Schulungspflicht für KI-Nutzung, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Start-ups: (Noch) nicht betroffen? Ein Trugschluss

Gerade junge Unternehmen neigen dazu, gesetzliche Regularien auf die lange Bank zu schieben – oft verständlich, wenn Zeit, Geld und personelle Ressourcen knapp sind. Doch genau hier liegt das Risiko: Laut einer Bitkom-Studie haben sich nur rund 3 Prozent der Unternehmen intensiv mit dem AI Act beschäftigt. 25 Prozent wissen gar nichts davon. Ein gefährlicher Blindflug, nicht nur wegen potenzieller Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des Jahresumsatzes, sondern weil damit auch Chancen verschenkt werden.

Dabei geht es beim AI Act nicht nur um Pflichterfüllung, sondern um Zukunftsfähigkeit. Wer KI nutzt, sei es für Marketing, Kund*innenservice oder Produktentwicklung, muss ihre Auswirkungen verstehen, Risiken identifizieren und Prozesse so gestalten, dass sie nachvollziehbar, fair und sicher bleiben. Für Start-ups, die langfristig skalieren und wachsen wollen, ist das kein Nice-to-have, sondern ein Muss.

Wissensdefizite als Wachstumsbremse

Aktuell setzen nur etwa 17 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland KI im Geschäftsalltag ein. Die Gründe: Über 70 Prozent nennen fehlendes Wissen, 58 Prozent Unsicherheit bei rechtlichen Fragen. Gerade bei Start-ups, deren Geschäftsmodell oft auf digitalen Lösungen basiert, ist diese Zurückhaltung alarmierend. Denn wer das Potenzial von KI nicht erkennt oder falsch einsetzt, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Marktchancen. Dazu kommt noch die Sorge vor zukünftigen rechtlichen Einschränkungen, wie 82 Prozent der Anwender*innen generativer KI angeben, 73 Prozent verweisen auf die Datenschutzanforderungen als Hemmnis und 68 Prozent sehen Unsicherheiten durch rechtliche Unklarheiten.

Der Schlüssel liegt ganz klar in der Weiterbildung: Nur wer die Funktionsweise, Stärken und Grenzen von KI-Systemen versteht, kann sie verantwortungsvoll und effizient nutzen. Das beginnt schon bei der bloßen Auseinandersetzung mit dem AI Act: 69 Prozent der Unternehmen brauchen professionelle Hilfe dabei. Das betrifft nicht nur Entwickler*innen oder Tech-Teams, sondern auch Gründer*innen sowie Verantwortliche in Marketing, HR und Customer Support. Der AI Act kann dabei als Orientierung dienen: Er macht transparent, welche Prozesse es zu beachten gilt und wie sich Risiken frühzeitig erkennen und adressieren lassen.

KI im Marketing: Vom Tool zur Strategie

Beispiel: Im Marketing ist KI längst mehr als nur eine Helferin für Textgenerierung oder A/B-Testing. Sie analysiert Zielgruppen, erkennt Kaufmuster, generiert kreative Inhalte und liefert datenbasierte Insights in Echtzeit. Doch viele Marketingverantwortliche gehen mit KI noch zu leichtfertig um oder unterschätzen ihre strategische Wirkung. In modernen Marketingabteilungen dient KI als Beschleuniger, Effizienzmotor und kreativer Sparringspartner.

Doch um diesen Nutzen voll auszuschöpfen, braucht es klare Regeln, Datenqualität und nachvollziehbare Prozesse – genau das, was der AI Act einfordert. Was auf den ersten Blick wie ein regulatorisches Korsett wirkt, ist in Wahrheit ein Innovationstreiber: Wer frühzeitig in qualitätsgesicherte Datenprozesse, Modellvalidierung und Feedbackschleifen investiert, steigert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Performance seiner Kampagnen.

Ethik als Wettbewerbsfaktor

Neben Effizienz und Legalität spielt auch Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. Nutzer*innen und Kund*innen erwarten von Unternehmen, dass sie KI fair, transparent und verantwortungsvoll einsetzen. Diskriminierende Algorithmen, intransparente Entscheidungen oder Datenmissbrauch können nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sie beschädigen auch das Vertrauen in die Marke. Gerade Start-ups haben hier einen Vorteil: Sie können ethische Leitlinien von Anfang an mitdenken und in ihre Unternehmenskultur integrieren. Das schafft nicht nur Glaubwürdigkeit gegenüber Kund*innen, Investor*innen und Partner*innen – es spart auch spätere Reputationskosten. Studien zeigen: Unternehmen, die KI ethisch reflektiert einsetzen, erzielen höhere Zufriedenheitswerte bei Mitarbeitenden und Kundschaft, und sie sind resilienter gegenüber technologischen Risiken.

Von Anfang an strategisch denken

Für Gründer*innen und junge Unternehmen lautet die Empfehlung daher: Nicht warten, bis der AI Act zum Problem wird, sondern ihn frühzeitig als Chance nutzen, sich professionell aufzustellen. Das bedeutet konkret:

- Verantwortlichkeiten klären: Wer ist im Unternehmen für KI verantwortlich – technisch, ethisch, rechtlich?

- Transparente Prozesse etablieren: Wie werden Daten erhoben, verarbeitet und genutzt? Wer prüft Algorithmen auf Verzerrungen?

- Schulungen anbieten: Alle, die mit KI-Systemen arbeiten, sollten deren Funktionsweise und rechtliche Implikationen kennen.

- Ethikrichtlinien entwickeln: Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass KI fair, sicher und inklusiv eingesetzt wird?

- Technologische Standards einhalten: Wer dokumentiert und validiert die eingesetzten Systeme regelmäßig?

Kein Bremsklotz, sondern ein Beschleuniger

Der EU AI Act ist ein Weckruf für Start-ups, die KI nutzen oder dies künftig wollen. Er schafft Klarheit, wo zuvor Unsicherheit herrschte, und definiert Standards, an denen sich junge Unternehmen orientieren können. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit. Wer ihn jedoch proaktiv angeht, positioniert sich als verantwortungsvolle(r) Innovator*in. Der Wandel hat längst be- gonnen. Jetzt ist die Zeit, ihn bewusst mitzugestalten.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Beratung & Academy Sensational GmbH

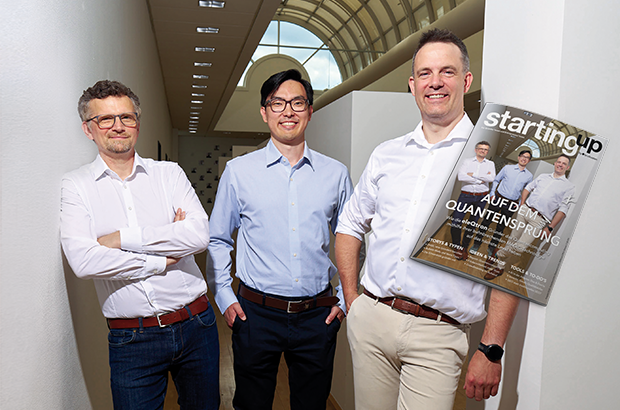

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Eva Helmeth: Mutig neue Wege gehen

Eva Helmeth (44) ist die Gründerin und CEO von MON COURAGE – einer Naturkosmetikmarke, die Hautpflege für unterwegs neu denkt. Die Anthropologin und Heilpflanzenexpertin lebt als moderne Nomadin und reist um die Welt, um die besten pflanzlichen Wirkstoffe zu finden. Im Juni 2025 pitchte Eva in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Mehr dazu im Interview.

Eva, was hat dich dazu bewogen, in der VOX-Gründer*innen-Show „Die Höhle der Löwen“ mitzumachen?

In meinem Freundeskreis hörte ich seit 2020: „Du musst deine Hautpflege-Sticks unbedingt bei DHDL vorstellen.“ Ich wollte mir damit aber Zeit lassen. So ein Format kann ein gewaltiger Katalysator sein. Es kann dich nach vorne katapultieren – oder dich überrollen, wenn du noch nicht bereit bist. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann zum richtigen Zeitpunkt.

Wie hast du diesen für dich richtigen Zeitpunkt definiert?

Ich habe drei Jahre lang bewusst gewartet. Für mich war entscheidend, dass MON COURAGE kein reines Ideenprojekt mehr war, sondern auf eigenen Beinen steht. Ich wollte Erfahrungswerte mitbringen – in der Produktion, im Vertrieb, im Feedback der Kundinnen und Kunden. Der richtige Zeitpunkt hieß für mich konkret, getestete Produkte, etablierte Marketingkanäle und eine solide Lieferkette vorweisen zu können. Als all das stand, war klar: Jetzt oder nie – denn jetzt sind wir stabil genug, um eine Welle wie DHDL reiten zu können.

Wie war zu diesem Zeitpunkt deine Haltung zu DHDL?

Ich habe die Sendung vorher ehrlich gesagt nie geschaut. Es kursierten Geschichten von Durchbrüchen bis hin zu absoluten Pleiten. Ich habe es als Chance gesehen, meine Geschichte zu erzählen und damit einen Investor oder eine Investorin zu überzeugen der bzw. die wirklich zu MON COURAGE passt. Mir war klar, dass es im Fernsehen in erster Linie um Unterhaltung geht. Als Nomadin, die ihr Kosmetikunternehmen aufbaut während sie weltweit nach Rohstoffen sucht, habe ich genügend Geschichten auf Lager. Das hat mir geholfen, ganz ohne Erwartungsdruck in die Aufzeichnung zu gehen.

Was waren für dich die wichtigsten Learnings aus dem Bewerbungsprozess?

Ich war gerade auf den Philippinen auf der Suche nach passenden Kokosölproduzenten, als ich das erste Gespräch mit der Produktionsfirma führte. Nachdem ich bisher nur Ölraffinerien gefunden hatte, die teils schimmliges Kokosfleisch verarbeiteten, war ich kurz davor, die Suche abzubrechen. Doch plötzlich tat sich eine neue Fährte auf. Ich erzählte von dieser Odyssee – und sie waren begeistert.

Ich habe dabei vor allem eines gelernt: Menschen lieben echte Geschichten. Und die besten Geschichten entstehen nicht am Schreibtisch, sondern da draußen – bei echten Begegnungen, im echten Leben

Wie hast du dann die TV-Show bzw. Aufzeichnung erlebt?

Als die Zusage kam, war ich in einem kleinen Dorf in Sri Lanka. „Eva, du bist genommen. Hast du nächsten Mittwoch Zeit?“ Drei Tage später landete ich in Deutschland – und hatte so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung. Aber vielleicht war genau das mein Glück: Mein Pitch war dadurch pur, lebendig, ungefiltert. Ich hatte richtig Lust auf den Dreh. Die Interviews backstage waren ein schöner Auftakt, die Aufregung hinter dem Tor unvergesslich. Als ich dann vor den Löwen stand, war ich fokussiert und klar. Sie waren wirklich sehr höflich und interessiert, kein Gebrüll, kein Zerfleischen – vielleicht doch eher Stubentiger?

Einige „Löwen“ haben deinen Lebensstil als Nomadin infrage gestellt. Wie lässt sich denn ein wachsendes Unternehmen führen, wenn du selbst in der Welt unterwegs bist?

Ich verstehe den Reflex – klassische Unternehmensführung sieht anders aus. Aber MON COURAGE ist kein klassisches Unternehmen. Unser ganzes Konzept basiert auf echter Verbindung: zu den Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen, und zu den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte nutzen. Gerade weil ich unterwegs bin, lerne ich die Menschen kennen, die hinter unseren Zutaten stehen. Ich sehe, unter welchen Bedingungen produziert wird, kann direkt und fair einkaufen, neue Ideen entwickeln und Innovationen frühzeitig aufspüren.

Remote zu arbeiten heißt nicht, abwesend zu sein. Im Gegenteil: Ich bin im täglichen Austausch mit meinem Team, wir arbeiten digital und gleichzeitig sehr eng zusammen. Mein Lebensstil erfordert klare Kommunikation, Vertrauen und Teamkolleginnen, die diese Freiheit schätzen. Aber genau das ist ja MON COURAGE: mutig neue Wege gehen.

Careertune: Vergleichsplattform für Weiterbildungsangebote gestartet

Das 2025 von Felix Hüsgen und Finn Prietzel in Mannheim gegründete Start-up Careertune hat eine Vergleichsplattform für staatlich geförderte Weiterbildungen gestartet. Ziel ist es, Arbeitssuchenden den Zugang zu passenden Kursen zu erleichtern – und so den Weg in zukunftssichere Jobs zu ebnen.

Erst vor wenigen Tagen ging durch die Medien: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zum ersten Mal seit 2015 wieder auf über 3 Millionen gestiegen. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt rasant: Automatisierung und künstliche Intelligenz lassen traditionelle Tätigkeiten verschwinden, während neue Berufsbilder wie etwa „Prompt Engineer“ entstehen.

Allein 2024 nutzten über 200.000 Menschen einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit, um sich für neue Jobs zu qualifizieren. Doch bisher mussten Arbeitssuchende geeignete Kurse mühsam selbst recherchieren – Erfahrungsberichte sind oft unübersichtlich, Bewertungen fehlen, und die Vielzahl an Bildungsträgern erschwert die Entscheidung.

Careertune: Mit wenigen Klicks zum passenden Kurs

Genau hier setzt Careertune an: Nutzer*innen geben ihre Interessen, Vorerfahrungen, den gewünschten Zeitrahmen und Standort an. Ein Algorithmus schlägt daraufhin passende, geförderte Weiterbildungen vor. Anbietende und Kurse können anschließend transparent nach Inhalten, Dauer, Lernform (Präsenz oder Online) sowie Bewertungen verglichen werden.

Zum Start sind bereits über 20 Bildungsträger mit mehr als 500 Kursen auf der Plattform vertreten – von IT-Weiterbildungen über kaufmännische Angebote bis hin zu Pflege- und Handwerksqualifikationen.

„Bislang mussten Arbeitslose stundenlang Kurse recherchieren – wir wollen, dass sie mit wenigen Klicks den passenden Weg in ihre berufliche Zukunft finden“, erklärt Mitgründer Felix Hüsgen.

Die Plattform ist für Nutzer*innen kostenlos. Careertune vermittelt lediglich die Kursanfragen an die Bildungsträger.

Mehr Transparenz in der Weiterbildung schaffen

Careertune wurde im April 2025 von Felix Hüsgen und Finn Prietzel in Mannheim gegründet. Nach ersten Erfahrungen als Gründer und App-Entwickler entwickelten die beiden ihre Idee gemeinsam mit Arbeitslosen und Bildungsträgern.

„Wir brennen für das, was wir beruflich machen“, sagt Finn Prietzel. „Genau das wünschen wir uns auch für unsere Nutzer: eine Weiterbildung, die wirklich passt – und die Chance auf einen Job, für den sie selbst brennen.“

Neben Arbeitslosen sollen auch Mitarbeitende von Jobcentern und Arbeitsagenturen profitieren: Die Plattform soll sie bei der zeitaufwändigen Beratung entlasten. Langfristig plant das Start-up, zusätzlich die Vermittlung in passende Jobs aufzubauen.

Warum KI bei Förderanträgen versagt

Fünf Gründe, warum Unternehmen auf menschliche Intelligenz setzen sollten.

Ob steuerliche Forschungszulage, Investitionsförderung oder EU-Programme. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT liefert in Sekundenschnelle eine Vielzahl möglicher Förderprogramme. Doch zwischen der reinen Information und der tatsächlichen Erschließung von Fördermitteln liegt ein erheblicher Unterschied. Hier gilt es, Unternehmen zu sensibilisieren.

Fördermittel sind heute ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung. Es reicht daher nicht, die Programme zu kennen. Entscheidend ist, sie rechtssicher, vollständig und förderlogisch aufeinander abgestimmt umzusetzen, um die vollen Förderpotenziale zu heben. Genau hier beginnt die Arbeit von Fördermittelexpert*innen.

Fünf Gründe, warum KI-Tools nicht als Fördermittelberater funktionieren

1. KI erkennt die wahren Förderpotenziale nicht

ChatGPT kann erklären, was ein Förderprogramm leistet. Doch welche Kosten eines konkreten Vorhabens tatsächlich und wie hoch förderfähig sind, lässt sich so nicht beurteilen. Gerade bei komplexen Programmen wie der steuerlichen Forschungszulage sind Erfahrung, Struktur und rechtssichere Abgrenzung entscheidend. Eine gute Fördermittelberatung prüft jedes Vorhaben systematisch: von der Förderfähigkeit nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG), AGVO oder De-minimis-Verordnung bis hin zur klaren Trennung förderfähiger und nicht förderfähiger Aufwände.

2. KI kann keine Förderstrategien entwickeln

Eine Liste von Förderprogrammen ersetzt keine Strategie. KI kann nur Optionen nennen, aber keine Strategien zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln. Eine gute Fördermittelberatung integriert die Forschungszulage sinnvoll in laufende Projekte und strukturiert Innovations- sowie Investitionsprozesse auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. So entstehen nicht nur Optionen, sondern belastbare, wirtschaftlich wirksame Lösungen.

3. KI kann nicht mit Menschen kommunizieren

Ein Antrag ist mehr als ein Formular. Er muss Anforderungen erfüllen und überzeugen. KI liefert Textbausteine, aber führt keine Gespräche und reagiert nicht auf Rückfragen mit der notwendigen Erfahrung in der Verwaltungspraxis der verschiedenen Förderprogramme. Eine gute Fördermittelberatung übernimmt die gesamte Kommunikation mit Förderstellen, koordiniert mit Bescheinigungsstellen und entwickelt formal korrekte und überzeugende Argumentationen.

4. KI endet beim Prompt – Fördermittelberatung bei der erfolgreichen Projektprüfung

Nach dem Antrag geht die Arbeit oft erst richtig los. Rückfragen, Prüfungen, Nachweise. KI kann Unternehmen dabei nicht unterstützen und keine Verantwortung übernehmen. Eine gute Fördermittelberatung hingegen begleitet die Kund*innen durch den gesamten Förderzyklus mit sauberer Dokumentation, revisionssicherer Aufbereitung und Unterstützung bei Audits und Außenprüfungen.

5. KI zeigt nur den Dschungel – Förderexperten finden den Schatz

Datenbanken geben einen Überblick, aber keine Richtung. Eine gute Fördermittelberatung bewertet alle denkbar möglichen Förderprogramme im konkreten Unternehmenskontext und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen, um das Maximum an Fördermöglichkeiten für die Kund*innen rauszuholen. Eine gute Fördermittelberatung schafft so echte wirtschaftliche Vorteile statt der bloßen Auflistung von Fördermöglichkeiten.

Der Autor Efe Duran Sarikaya ist CEO der Fördermittelberatung EPSA Deutschland.

Food-Innovation-Report

Wie Food-Start-up-Gründer*innen im herausfordernden Lebensmittelmarkt erfolgreich durchstarten und worauf Investor*innen besonders achten.

Food-Start-ups haben in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Der zunehmende Wunsch nach nachhaltiger, gesunder und funktionaler Ernährung, das wachsende Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz sowie der Trend zur Individualisierung der Ernährung haben eine neue Gründungswelle ausgelöst. Dennoch: Der Markteintritt im deutschen Lebensmittelmarkt zählt zu den anspruchsvollsten Herausforderungen, denen sich Gründer*innen stellen können. Wer als Start-up nicht durch außergewöhnliche Innovation oder gezielte Nischenstrategie punktet, hat kaum eine Chance, hier gelistet zu werden.

Ohne klare Zielgruppenfokussierung, glaubwürdiges Produktversprechen und professionelle Umsetzung funktionieren auch gute Ideen nicht – wie es u.a. die Frosta-Tochter elbdeli (trotz starker Marke keine Resonanz) und Bonaverde (Kaffeemaschine mit Röstfunktion, die trotz Kickstarter-Erfolg) scheiterte zeigen.

Da dieser Markt so groß ist, ist er auch stark reguliert, hochkonkurrenzfähig und von mächtigen Einzelhandelsstrukturen dominiert. Zu den größten Hürden zählen die komplexe Regulatorik, Logistik und Produktion, Finanzierung sowie die Konsument*innenakzeptanz.

Laut dem Deutschen Startup Monitor nennen 43 Prozent aller Start-ups die Finanzierung als größte Hürde. Kapitalbedarf entsteht früh – für Verpackungen, Lebensmittelsicherheit, Produktion, Mindestabnahmemengen und Vertrieb.

Ein typisches Seed-Investment liegt zwischen 250.000 und 1,5 Millionen Euro. In späteren Phasen steigen institutionelle VCs mit Ticketgrößen von bis zu fünf Millionen Euro ein. Erfolgreiche Exits wie der Verkauf von yfood an Nestlé (2023) zeigen: Der Markt ist in Bewegung, aber selektiv.

Functional Food als Innovationsmotor – aber nicht der einzige

Functional Food ist längst mehr als ein Trend: Es ist ein wachsendes Segment mit wissenschaftlicher Fundierung. Produkte wie funktionale Riegel, Drinks oder Functional Coffee verbinden Geschmack mit gesundheitlichem Mehrwert. Besonders gefragt sind derzeit Inhaltsstoffe wie Adaptogene, Pro- und Präbiotika, pflanzliche Proteine und weitere Mikronährstoffe.

Zugleich gewinnen auch alternative Proteinquellen (Pilze, Algen, Fermentation), klimapositive Lebensmittel und Zero-Waste-Konzepte an Bedeutung. Konsument*innen wollen Ernährung, die nachhaltig und leistungsfördernd ist.

Worauf Investor*innen achten – und was sie abschreckt

Aus Sicht eines/einer Investor*in zählen nicht nur Produktidee und Branding. Entscheidender ist:

- Ist das Team umsetzungsstark, resilient, multidisziplinär?

- Gibt es Traktion (z.B. Verkaufszahlen, Feedback, D2C-Erfolge)?

- Wie realistisch ist der Finanzplan? Sind Margen und Logistik durchdacht?

- Ist das Produkt skalierbar – auch international?

Abschreckend wirken hingegen: überschätzte Umsatzprognosen, fehlende Markteinblicke, instabile Lieferketten oder reine Marketingblasen ohne echte Substanz.

Es ist unschwer zu erkennen: Wer im Food-Bereich gründen will, braucht mehr als eine gute Idee. Der deutsche Markt ist selektiv, komplex und durch hohe Einstiegshürden geprägt. Gleichzeitig ist er enorm spannend für alle, die bereit sind, langfristig zu denken, regulatorisch sauber zu arbeiten und echten Mehrwert zu schaffen.

Food-Start-ups, die ihre Zielgruppe kennen, finanziell solide aufgestellt sind und wissenschaftlich fundierte Produkte entwickeln, haben reale Chancen auf Marktdurchdringung – besonders, wenn sie es schaffen, Handelspartner*innen und Konsument*innen gleichermaßen zu überzeugen.

Investor*innen sind bereit, in solche Konzepte zu investieren, aber sie erwarten mehr als Visionen: Sie erwarten belastbare, integrierte Geschäftsmodelle mit echtem Impact.

Internationaler Vergleich: Was Food-Start-ups in den USA anders machen

Die USA gelten als Vorreiter für Food-Innovation. Der Markt ist schneller, risikofreudiger und deutlich kapitalintensiver. Allein im Jahr 2023 flossen in den USA rund 30 Milliarden US-Dollar Wagniskapital in FoodTech und AgriFood-Start-ups – ein Vielfaches im Vergleich zu Deutschland. Start-ups wie Beyond Meat, Impossible Foods oder Perfect Day konnten in kurzer Zeit hunderte Millionen Dollar einsammeln, skalieren und international expandieren. Die wesentlichen Unterschiede zur deutschen Szene sind:

- Zugang zu Kapital: Amerikanische Gründer*innen profitieren von einer ausgeprägten Investor*innenlandschaft mit spezialisierten VCs, Family Offices und Corporate Funds. In Deutschland dominiert oft konservative Zurückhaltung.

- Marktzugang: Der US-Markt ist dezentraler organisiert. Start-ups können regional Fuß fassen und wachsen, ohne gleich auf landesweite Listungen angewiesen zu sein.

- Regulatorik: Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) ist in vielen Bereichen offener gegenüber neuen Inhaltsstoffen und Health Claims – das ermöglicht schnellere Markteinführungen.

- Kultur & Narrative: Amerikanische Konsument*innen sind innovationsfreudiger. Sie schätzen Storytelling, Vision und Purpose deutlich mehr als europäische Kund*innen.

Das bedeutet nicht, dass der US-Markt einfacher ist. Er ist aber zugänglicher für disruptive Ideen, insbesondere wenn sie skalierbar und investor*innentauglich aufgesetzt sind.

Operative Herausforderungen: vom Prototyp zur Produktion

Die operative Skalierung ist einer der größten Stolpersteine für Food-Start-ups. Eine Rezeptur im Labormaßstab oder im Handwerk zu entwickeln, ist vergleichsweise einfach. Sie jedoch für den industriellen Maßstab zu adaptieren, bringt komplexe Fragestellungen mit sich:

- Wo finde ich einen Co-Packer mit Kapazitäten für Kleinserien?

- Wie skaliert mein Produkt ohne Qualitätsverlust?

- Wie optimiere ich Haltbarkeit ohne künstliche Zusätze?

- Welche Verpackung schützt das Produkt, erfüllt die Nachhaltigkeitsansprüche und passt zu den Preisvorgaben des Handels?

In Deutschland ist die Infrastruktur für Food-Start-ups im Vergleich zu den USA oder den Niederlanden unterentwickelt. Während es in den USA Inkubatoren mit angeschlossenen Produktionsstätten (z.B. The Hatchery in Chicago oder Pilotworks in New York) gibt, fehlt es hierzulande oft an bezahlbaren, flexiblen Produktionslösungen.

Gerade nachhaltige Verpackungen stellen viele Gründer*innen vor Probleme: Biologisch abbaubare Alternativen sind teuer, nicht immer kompatibel mit Logistikprozessen und oft nicht lagerstabil genug. Ein Spagat, der Investitionen und viel Know-how erfordert.

Erfolgsfaktor Vertrieb: Wie Produkte wirklich in den Handel kommen

Viele unterschätzen den Aufwand, der hinter einem erfolgreichen Listungsgespräch steht. Händler*innen erwarten nicht nur ein gutes Produkt – sie wollen einen Business Case:

- Wie hoch ist die Spanne für den Handel?

- Wie ist die Wiederkaufsquote?

- Wie sieht das Launch-Marketing aus?

- Gibt es POS-Materialien oder begleitende Werbekampagnen?

Ein Listungsgespräch ist kein Pitch – es ist ein Verhandlungstermin auf Basis knallharter Zahlen. Ohne überzeugende Umsatzplanung, Distributionserfahrung und schnelle Liefer- fähigkeit hat ein Start-up kaum Chancen auf eine langfristige Platzierung im Regal. Viele Gründer*innen lernen das schmerzhaft erst nach dem Launch.

Zukunftstechnologien im Food-Bereich

Die Food-Branche steht am Beginn einer technologischen Revolution. Neue Verfahren wie Präzisionsfermentation, Zellkultivierung, 3D-Food-Printing oder molekulare Funktionalisierung eröffnen völlig neue Produktkategorien. Beispiele sind:

- Perfect Day (USA) stellt Milchprotein via Mikroorganismen her – völlig ohne Kuh.

- Formo (Deutschland) produziert Käseproteine durch Fermentation.

- Revo Foods (Österreich) bringt 3D-gedruckten Fisch auf pflanzlicher Basis in die Gastronomie und Handel.

Diese Technologien sind kapitalintensiv, regulatorisch komplex, aber langfristig zukunftsweisend. Wer heute die Brücke zwischen Wissenschaft, Verbraucher*innenbedürfnis und industrieller Machbarkeit schlägt, wird zu den Innovationsführer*innen von morgen zählen.

Neben dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel gewinnen alternative Vertriebskanäle zunehmend an Bedeutung. Insbesondere spezialisierte Bio- und Reformhäuser wie Alnatura, Denns oder basic bieten innovativen Start-ups einen niedrigschwelligen Einstieg, da sie auf trendaffine Sortimente, nachhaltige Werte und kleinere Produzent*innen setzen. Hier zählen Authentizität, Zertifizierungen und persönliche Beziehungen mehr als reine Umsatzversprechen.

Auch der Onlinehandel wächst rasant: Der Anteil von E-Commerce im deutschen Lebensmitteleinzelhandel liegt zwar erst bei etwa drei bis vier Prozent, doch Plattformen wie Amazon Fresh, Picnic, Knuspr oder Getir bieten zunehmend Raum für neue Marken. Gerade Quick-Commerce-Anbietende ermöglichen kurzfristige Testmärkte und agile Vertriebspiloten in urbanen Zielgruppen.

Der Blick in die USA zeigt, was in Europa bevorsteht: Dort erzielt TikTok bereits über seinen eigenen TikTok Shop mehr als 20 Milliarden US-Dollar Umsatz – Tendenz stark steigend. Immer mehr Food-Start-ups nutzen die Plattform direkt als Verkaufs- und Marketingkanal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähnliche Social-Commerce-Strukturen auch in Europa an Relevanz gewinnen – sei es über TikTok, Instagram oder neue, native D2C-Plattformen.

Weitere Trendfelder, die aktuell in den Fokus rücken, sind unter anderem:

- Regeneratives Essen: Lebensmittel, die nicht nur neutral, sondern positiv auf Umwelt und Biodiversität wirken. Beispiele: Produkte mit Zutaten aus regenerativer Landwirtschaft oder CO₂-bindende Algen.

- Blutzuckerfreundliche Ernährung: Start-ups wie Levels (USA) oder NEOH (Österreich) zeigen, wie personalisierte Ernährung über Glukose-Monitoring neue Märkte erschließen kann.

- „Food as Medicine“: Produkte, die gezielt auf chronische Beschwerden oder Prävention ausgelegt sind – beispielsweise bei Menstruationsbeschwerden, Wechseljahren oder Verdauungsstörungen.

- Zero-Waste-Produkte: Verwertung von Nebenströmen (z.B. aus Brauereien oder Obstpressen) zur Herstellung von Lebensmitteln mit Nachhaltigkeitsanspruch.

- Biohacking-Produkte: hochfunktionale Lebensmittel für kognitive Leistung, Schlaf, Erholung oder hormonelle Balance wie zum Beispiel der Marke Moments – by Biogena.

Die Zukunft von Food liegt in der Synthese aus Wissenschaft, Individualisierung und Nachhaltigkeit. Start-ups, die diese Megatrends frühzeitig besetzen, positionieren sich als Pioniere für eine neue Esskultur. Besonders wichtig in der Investor*innenansprache sind:

- Fundierte Zahlenkenntnis: Gründer*innen sollten Unit Economics, Break-Even-Szenarien und Roherträge detailliert erklären können. Vage Aussagen über Marktpotenzial reichen nicht – es braucht belastbare Szenarien.

- Proof of Concept: Idealerweise liegt bereits ein MVP (Minimum Viable Product) mit echter Kund*innenvalidierung vor. Pilotprojekte mit Handelspartner*innen oder Online-Abverkäufe liefern harte Daten.

- Storytelling mit Substanz: Purpose ist gut – aber er muss betriebswirtschaftlich verankert sein. Was motiviert das Team? Wo liegt der USP? Wie stark ist der Wettbewerb?

- Team-Komplementarität: Ein starkes Gründer*innen-Team vereint Produkt- und Marktwissen, betriebswirtschaftliches Denken und Leadership-Kompetenz.

- Exit-Szenario: Investor*innen wollen eine Perspektive: Wird es ein strategischer Verkauf, ein Buy- & Build-Modell oder ein langfristiger Wachstums-Case?

Wer Investor*innen mit klarer Struktur, realistischen Annahmen und ehrlicher Kommunikation begegnet, hat bessere Chancen auf Kapital – inbesondere in einem Markt, der aktuell selektiver denn je agiert. Genau hier liegt die Kernkompetenz von Food-Start-up-Helfer*innen wie der Alimentastic Food Innovation GmbH, die nicht nur in innovative Unternehmen investiert, sondern ihnen aktiv dabei hilft, die oben genannte operative Komplexität zu überwinden und den Time to Market signifikant zu verkürzen – von der Produktidee bis hin zur Umsetzung im Handel.

Fazit

Der deutsche Food-Start-up-Markt ist herausfordernd, aber voller Chancen. Wer heute erfolgreich gründen will, braucht nicht nur eine starke Produktidee, sondern ein tiefes Verständnis für Produktion, Vertrieb, Kapitalstruktur und Markenaufbau. Functional Food, nachhaltige Innovationen und technologiegetriebene Konzepte bieten enorme Wachstumsmöglichkeiten – vorausgesetzt, sie werden professionell umgesetzt und skalierbar gedacht.

Der Autor Laurenz Hoffmann ist CEO & Shareholder der Alimentastic Food Innovation GmbH und bringt langjährige Erfahrung aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit.

„Innsbruck ist eines der weltweit führenden Zentren für Quantencomputing“

Mit planqc verfolgt Dr. Alexander Glätzle die Mission, hochskalierbare Quantencomputer für wirtschaftliche Anwendungen zu bauen. Warum das Unternehmen dabei auf Standorte wie München und Innsbruck setzt und welche Rolle Österreichs Talentpool spielt, verrät er im Interview.

Dr. Alexander Glätzle ist Quantenphysiker und Mitgründer von planqc. Er studierte und promovierte an der Universität Innsbruck, forschte an renommierten Instituten wie Oxford, Harvard sowie in Singapur und war als Unternehmensberater tätig. 2022 gründete er planqc als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut in München.

Herr Dr. Glätzle, wie entstand die Unternehmensidee und welche Meilensteine haben Sie mit planqc bisher erreicht?

Die Idee zu planqc ist bereits während meines Studiums an der Universität Innsbruck entstanden. Dort habe ich intensiv im Bereich Quantentechnologie geforscht und das enorme Potenzial erkannt, aus diesen Erkenntnissen ein Start-up zu gründen. Bis zur Gründung hat es allerdings noch einige Jahre gedauert – nicht zuletzt, weil die technologische Entwicklung im Labor ebenfalls voranschreiten musste. 2022 sind wir dann als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut offiziell gestartet. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen zwei große öffentlich geförderte Projekte: Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bauen wir einen Quantencomputer mit einem Volumen von 30 Mio. EUR, ein weiteres Projekt mit dem Leibniz-Rechenzentrum umfasst 20 Mio. EUR, beide mit Abschluss bis Ende 2026 bzw. 2027. Dann werden an diesen beiden Standorten voll funktionsfähige Quantencomputer von planqc installiert sein.

Sie haben bereits Venture Capital mit an Bord. Wer zählt zu Ihren Investoren?

Gestartet sind wir 2022 mit einer Seed-Runde, an der unter anderem UVC Partners, Speedinvest und Apex Ventures beteiligt waren – also bereits starke Partner auch aus Österreich. Diese Basis konnten wir in der Series-A im letzten Jahr weiter ausbauen. Die CATRON Holding, ein Wiener Family Office, ist als Lead-Investor eingestiegen. Dazu kamen weitere Partner wie der DeepTech & Climate Fonds sowie Bayern Kapital. Besonders erfreulich ist, dass auch unsere Bestandsinvestoren erneut signifikant investiert haben. Damit verfügen wir über eine starke, rein mitteleuropäische, deutsch-österreichische Investorenbasis – was in unserem Sektor tatsächlich selten ist.

Ihr Headquarter befindet sich in der Nähe von München. Was hat Sie dazu bewegt, zusätzlich einen Standort in Innsbruck zu eröffnen?

Ursprünglich haben wir planqc in München gegründet – als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut. Doch bereits innerhalb eines Jahres haben wir ein zweites Büro in Innsbruck eröffnet. Der Grund liegt auf der Hand: Innsbruck ist eines der weltweit führenden Zentren für Quantencomputing. Mit renommierten Instituten wie dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und Persönlichkeiten wie Peter Zoller und Rainer Blatt gibt es dort eine kritische Masse an international anerkannten Wissenschaftlern. Zudem ist es in der Praxis oft schwierig, hochqualifizierte Talente aus der Region nach München zu bringen. Deshalb haben wir entschieden, ihnen vor Ort ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten – mit einem eigenen Standort in Innsbruck.

Welche Vorteile bietet der Standort Österreich speziell für Unternehmen im Bereich Quantencomputing?

Österreich hat eine lange und starke Tradition in der Quantenphysik. Universitäten wie Innsbruck und Wien, das IQOQI und eine ganze Generation exzellenter Wissenschaftler prägen diese Landschaft. Viele bahnbrechende theoretische und experimentelle Arbeiten wurden hier in den vergangenen Jahren geleistet. Gerade für junge Start-ups bietet das Land enorme Vorteile: Der Talentpool ist außergewöhnlich – mit hervorragend ausgebildeten, dynamischen Fachkräften. Darüber hinaus ist die Nähe zu sogenannten „Industry First Movern“ gegeben, was den Standort besonders spannend macht. Und nicht zuletzt hat Österreich eine historische Verbindung zur Physik – Namen wie Schrödinger, Pauli oder Hess stehen sinnbildlich für diese wissenschaftliche Tiefe.

Welche Unterstützung erhielten Sie bei der Ansiedlung durch die Austrian Business Agency?

Die Austrian Business Agency sowie die Standortagentur Tirol haben uns außerordentlich engagiert unterstützt – sei es bei der Suche nach Büroflächen, bei der Eröffnung des ersten Bankkontos oder in bürokratischen Fragen. Sie standen uns nicht nur beratend zur Seite, sondern haben uns tatkräftig geholfen, Hürden aus dem Weg zu räumen. Genau so stelle ich mir die Zusammenarbeit mit einer lokalen Agentur vor: nah dran, lösungsorientiert und mit exzellentem Netzwerk. Wir hatten wirklich großes Glück mit der Unterstützung vor Ort.

Sie selbst sind in Österreich geboren, haben in Innsbruck promoviert und weltweit Forschungsaufenthalte absolviert – bevor Sie als Unternehmensberater und Gründer nach München gingen. Mit welchen Qualitäten punktet Österreich allgemein, auch als Arbeits- und Wohnort?

Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet – in Oxford, Singapur und Deutschland. Was Innsbruck und Tirol für mich besonders macht, ist die Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz und hoher Lebensqualität. Die Stadt liegt inmitten der Alpen, bietet eine hervorragende Infrastruktur und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Studierenden und Einwohnern. Das schafft ein inspirierendes Umfeld – zum Leben, Forschen und Arbeiten gleichermaßen.

Dr. Alexander Glätzle, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Janine Heidenfelder, Chefredakteurin VC Magazin

Was sollten Eigentümer in Bezug auf Gewerbeimmobilien beachten?

Entdecken Sie wichtige Tipps für Gewerbeimmobilien-Eigentümer. Infos und wichtige Details.

Gewerbeimmobilien stellen eine wichtige Anlageklasse dar, die sowohl attraktive Renditen als auch besondere Herausforderungen mit sich bringt. Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt erlebt derzeit nicht nur einen zyklischen Abschwung, sondern einen dauerhaften strukturellen Wandel durch die Zinswende. Diese Entwicklung verändert die Rahmenbedingungen für Eigentümer grundlegend und erfordert eine Anpassung der Investitionsstrategien.

Neben den klassischen Überlegungen zu Standort, Mieterstruktur und Rendite gewinnen neue Aspekte wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und regulatorische Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Eine fundierte Kenntnis aller relevanten Faktoren ist daher essentiell für erfolgreiche Gewerbeimmobilien-Investments. Die folgenden Abschnitte liefern eine praktische Übersicht.

Frühzeitig Verpflichtungen rund um das Thema Gebäude prüfen

Neben den klassischen Überlegungen zu Standort, Mieterstruktur und Rendite gewinnen auch technische und infrastrukturelle Aspekte zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Kanalservicearbeiten, wie die Wartung und Instandhaltung der unterirdischen Versorgungsnetze, spielen eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der langfristigen Werthaltigkeit von Gewerbeimmobilien.

Unter anderem liefert das Kanalservice Magazin hierzu wertvolle Informationen rund um Anbieter und Co. Regelmäßige Inspektionen und Reparaturen von Abwasser- und Entwässerungssystemen sind nicht nur aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen wichtig, sondern auch für die Betriebskosten und die Nutzungseffizienz einer Immobilie entscheidend.

Eigentümer sollten sich daher frühzeitig mit den Anforderungen an den Kanalservice auseinandersetzen und sicherstellen, dass diese regelmäßig und vorausschauend durchgeführt werden, um teure Notfalleinsätze und mögliche Wertverluste zu vermeiden.

Steuerliche Vorteile optimal nutzen: Abschreibungen und Umsatzsteuer

Gewerbeimmobilien bieten gegenüber Wohnimmobilien deutliche steuerliche Vorteile, die Eigentümer unbedingt nutzen sollten. Der wichtigste Vorteil liegt in der höheren Abschreibungsrate von 3% jährlich statt der üblichen 2% bei Wohnimmobilien. Diese zusätzliche Abschreibung reduziert die Steuerlast erheblich und verbessert die Rendite nachhaltig.

Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die Möglichkeit der 19% Umsatzsteuer-Erstattung beim Erwerb der Immobilie. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Anmeldung als Unternehmer und die entsprechende Verwendung der Immobilie.

Diese Steuervorteile können die Wirtschaftlichkeit einer Gewerbeimmobilie maßgeblich beeinflussen und sollten bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Eine professionelle steuerliche Beratung ist dabei unerlässlich. Besonders praktisch ist es in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass Studien zufolge aktuell Gründungen in verschiedenen deutschen Städten generell vergleichsweise günstig sind.

Neue Heizungspflicht: Vorgaben rund um erneuerbare Energien seit 2024

Seit 2024 müssen neu installierte Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden – eine Regelung, die erhebliche Auswirkungen auf Gewerbeimmobilien hat. Diese Vorgabe betrifft sowohl Neubauten als auch den Austausch bestehender Heizungsanlagen und erfordert eine frühzeitige Planung.

Mögliche Lösungen umfassen:

- Wärmepumpen

- Fernwärme

- Biomasseheizungen

- Hybrid-Systeme

Die Investitionskosten sind oft höher als bei konventionellen Systemen, jedoch können staatliche Förderungen einen Teil der Mehrkosten abfedern.

Langfristig ergeben sich durch niedrigere Betriebskosten und steigende CO2-Preise wirtschaftliche Vorteile. Eigentümer sollten rechtzeitig prüfen, welche Technologie für ihre Immobilie am besten geeignet ist, und entsprechende Budgets einplanen. Eine professionelle Energieberatung hilft bei der optimalen Lösung.

Photovoltaik-Potenziale: Chancen und rechtliche Hürden

Die geplante Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbaus bis 2030 eröffnet Gewerbeimmobilien-Eigentümern interessante Chancen zur zusätzlichen Wertschöpfung. Gewerbedächer bieten oft ideale Voraussetzungen für Solaranlagen: große, unverschattete Flächen und hoher Eigenverbrauch während der Tagesstunden.

Die Eigenverbrauchsquote kann bei Gewerbeimmobilien deutlich höher liegen als bei Wohngebäuden, was die Wirtschaftlichkeit verbessert. Allerdings bestehen auch rechtliche Hürden, insbesondere bei der Direktvermarktung von Strom an Mieter. Das Mieterstromgesetz und energierechtliche Bestimmungen schaffen komplexe Rahmenbedingungen.

Trotz dieser Herausforderungen können Photovoltaik-Anlagen die Attraktivität einer Gewerbeimmobilie steigern und zusätzliche Einnahmen generieren. Eine sorgfältige Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte ist dabei unerlässlich. Der Faktor „Nachhaltigkeit“ spielt generell aber auch in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. So entscheiden sich nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich viele dafür, nicht direkt neu zu kaufen, sondern zu reparieren. Ideal für alle, die den ökologischen Fußabdruck ihres Betriebes reduzieren möchten.

Erfolgreich investieren: Wichtige Erkenntnisse für Gewerbeimmobilien-Eigentümer

Erfolgreiche Gewerbeimmobilien-Investments erfordern heute mehr denn je eine ganzheitliche Betrachtung aller relevanten Faktoren. Die steuerlichen Vorteile mit 3% Abschreibung und Umsatzsteuer-Erstattung bleiben wichtige Argumente für diese Anlageklasse.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch neue Regelungen wie die Heizungspflicht und ESG-Kriterien erheblich. Der strukturelle Wandel des Marktes erfordert angepasste Strategien und eine sorgfältige Auswahl der Immobilien.

Chancen ergeben sich insbesondere in zukunftsorientierten Segmenten wie Logistik und bei der Integration erneuerbarer Energien. Eine professionelle Beratung und kontinuierliche Marktbeobachtung sind unerlässlich. Das Kanalservice Magazin bietet hierfür wertvolle Unterstützung mit fundierten Informationen und praktischen Tipps für alle Aspekte des Gewerbeimmobilien-Investments.