Aktuelle Events

Unternehmenssoftware für Start-ups

Frühe Digitalisierung verhindert späteren Frust: Was Unternehmenssoftware beim Auf- und Ausbau von Start-ups leisten kann.

Egal ob CRM oder ERP: Die Bedeutung von maßgeschneiderter Unternehmenssoftware im Zeitalter der Digitalisierung ist nicht zu unterschätzen. Das trifft auch besonders auf Start-ups zu. Dass Start-ups noch allein auf Excel setzen – oder schlimmer noch gänzlich auf Unternehmenssoftware verzichten – ist unzeitgemäß und kann fatal für junge Unternehmen sein. Denn Start-ups überleben durch Wachstum.

Wenn Start-ups wachsen und sich verändern, ist es wichtig, dass auch sämtliche Geschäftsprozesse mitwachsen können. Unternehmenssoftware kann dabei helfen, dieses Wachstum zu fördern und die Geschäftsstruktur von Start-ups problemlos zu skalieren. Denn moderne Softwarelösungen decken sämtliche Unternehmensbereiche ab und ermöglicht es Start-ups, die wichtigsten Erfolgsfaktoren zu nutzen, die sie für erfolgreiches Wachstum und effiziente Arbeitsweisen benötigen.

Die drei größten Erfolgsfaktoren für Start-ups

Start-ups können ähnliche Vorteile aus Unternehmenssoftware ziehen wie größere Firmen. Wenn wir an die Vorteile von Unternehmenssoftware denken, fällt uns zuallererst die Optimierung der Geschäftsprozesse und Einsparung von Zeit und Geld ein. Allein diese Gründe überzeugen schon viele, da Start-ups oft mit begrenzten Ressourcen umgehen müssen. Doch moderne Technologie kann viel mehr als das. Start-ups können die Chancen von Unternehmenssoftware nutzen, um die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren zu nutzen, die für stetiges Wachstum und den Erfolg von kleinen Unternehmen nötig sind:

Mobilität: Start-ups brauchen mobile Unternehmenssoftware

Start-ups kämpfen oft mit mangelndem Büroraum, Standortwechsel bzw. -erweiterungen und geringer Reichweite. Daher benötigen gerade Start-ups mobile Geschäftsprozesse: Je mobiler ein Unternehmen ist, desto weniger Aufwand ist für die Einstellung neuer Mitarbeiter und die Eröffnung neuer Standorte nötig. Außerdem können Geschäftsprozesse ortsunabhängig weitergehen, wodurch Mitarbeiter flexibler arbeiten können. Das bringt uns zum nächsten Punkt:

Flexibilität: Start-ups brauchen flexible Unternehmenssoftware

Flexibilität ist eines der wichtigsten Merkmale erfolgreicher Unternehmen – besonders in Start-ups. Denn vor allem Start-ups müssen vorbereitet sein, um sich schnell an veränderte Marktumgebungen und neue Geschäftsfelder anzupassen. In einer Welt, die sich immer rasanter verändert, müssen Unternehmen in der Lage sein, ihr Geschäftsmodell dynamisch zu gestalten. Starre, unbewegliche Strukturen können in diesem Umfeld nicht wachsen, während flexible Unternehmen problemlos Geschäftsprozesse verändern, Arbeitsweisen modernisieren, neue Geschäftsfelder erschließen oder veraltete Prozesse erneuern können, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Dies gilt es bapw. auch beim Thema des indirekten Einkaufs mithilfe einer transparenten Einkaufssoftware zu beachten.

Skalierbarkeit: Start-ups brauchen skalierbare Unternehmenssoftware

Zu hoher Flexibilität gehört auch hohe Skalierbarkeit. Es ist erfolgskritisch für kleine Unternehmen, Wachstum nicht nur standzuhalten, sondern es auch bestmöglich zu fördern. Dafür müssen Start-ups in der Lage sein, ihre Geschäftsprozesse und Arbeitsweisen nach Belieben zu skalieren. Sie müssen neue Chancen ergreifen können und wachsen, aber auch fähig sein, im Notfall wieder zu schrumpfen. So können auch kleine Unternehmen großen Marktveränderungen und sogar globalen Krisen standhalten.

Cloud Software: Das Multi-Tool für Start-ups

All die genannten Erfolgsfaktoren können Start-ups nutzen, indem sie auf moderne Unternehmenssoftware aus der Cloud setzen. Durch umfassende Cloud-Lösungen wie beispielsweise das myfactory Cloud ERP, können Start-ups sämtliche kaufmännische Prozesse ins Home-Office verlagern und den Mitarbeitern in einem Cloud Office zugänglich machen. Derartige Mobilität hilft auch bei der Suche nach neuen Mitarbeitern, da deren Standort nun irrelevant ist, erlaubt mobile Arbeitsweisen und optimiert gleichzeitig die Geschäftsprozesse.

Das Lizenzmodell und der modulare Aufbau vieler Cloud Lösungen erlauben Start-ups zudem, schnell und ohne großen Aufwand neue Funktionen zu erwerben, alte Features abzubestellen und so ihre gesamte IT-Umgebung umzustrukturieren. Damit können Start-ups blitzschnell auf Veränderungen reagieren und reibungsloses Wachstum ermöglichen: Neue Mitarbeiter werden eingestellt? Kein Problem! Zusätzliche Software-Lizenzen können aufwandslos hinzugebucht werden. Das Kundenkontaktmanagement (CRM) wird langsam zu unübersichtlich? Unternehmenssoftware, wie die Cloud-CRM-Lösung Hubspot, lässt sich nach Belieben erweitern und vergrößern, alles in derselben Lösung. Durch den modularen Aufbau und flexible Lizenzmodelle geschehen diese Veränderungen reibungslos und ohne erwähnenswerten Zusatzaufwand. Eine sparsame Methode, im Vergleich zu teuren Software-Neuanschaffungen und aufwändigen Umstrukturierungen.

Was bedeutet ein Verzicht auf Cloud-Software?

Verzichten Start-ups auf die Vorteile, die Unternehmenssoftware aus der Cloud bringen kann, dann werden die Erfolgsfaktoren nicht genutzt und der Erfolg erschwert. Denn analoge Geschäftsprozesse oder veraltete Software sind nicht mit schnellem Wachstum vereinbar. Sie verlangsamen Veränderung und hemmen Innovation.

Spätestens dann, wenn Start-ups wachsen wollen, werden Probleme auftreten: Neuer Büroraum muss erworben werden, Home-Office ist nicht umsetzbar oder die Geschäftsprozesse passen sich zu langsam den neuen Anforderungen an. Noch problematischer wird die Situation in Krisenzeiten. Wenn es nötig ist, blitzschnell auf Home-Office umzustellen, neue Arbeitsweisen umzusetzen, Geschäftsbereiche vorübergehend einzustellen oder schnell neue zu erschließen, scheitern Unternehmen häufig, wenn sie nicht hinreichend digitalisiert sind.

Mit Hilfe von Cloud-Software können Start-ups die Erfolgsfaktoren nutzen, die sie brauchen, um zu wachsen: Mobilität, Flexibilität und Skalierbarkeit.

Frühe Digitalisierung verhindert späteren Frust

Wer die Digitalisierung aufschiebt, wird früher oder später darunter leiden. Denn je später die Implementierung von Unternehmenssoftware in Angriff genommen wird, desto komplizierter und aufwändiger ist die Umsetzung oder der Umstieg. Start-ups haben den Vorteil, dass sie schon von Beginn an auf Cloud-Software setzen können. So müssen sie keine bestehenden Prozesse umstrukturieren und können stattdessen die Unternehmenskultur und -struktur von Beginn an agil und digital gestalten. Und sobald Cloud-Lösungen einmal umfassend implementiert wurden, kann die weitere Digitalisierung Schritt für Schritt erfolgen – in kleinen, schmerzlosen Iterationen.

Tipps zur Auswahl

Wie weit ist die Digitalisierung in deinem Unternehmen fortgeschritten? Hast du schon über Cloud-Software nachgedacht? Es ist nie zu früh, sich zu Informieren. Je schneller du weißt, welche Cloud-Lösung für dein Unternehmen geeignet ist, desto eher kannst du mit der Implementierung beginnen und von den Vorteilen profitieren. Tipps zur Auswahl der passenden Cloud-Software:

- Entscheide, ob Public oder Private Cloud besser zu deinen Anforderungen passt.

- Wähle die Cloud-Lösung, deren Funktionen am genauesten deine Anforderungen erfüllen.

- Achte bei der Auswahl auch auf mögliche Erweiterungsmöglichkeiten der Cloud, die für dein Unternehmen in Frage kommen.

Der Autor Matthias Weber ist Business Development Manager im Cloud-Office.center und ist Experte auf dem Gebiet der Unternehmenssoftware (ERP, CRM und Warenwirtschaft). Mit seinem Beratungsunternehmen mwbsc GmbH unterstützt er als Full-Service-Provider für das Spezial-Thema Unternehmenssoftware mittelständische Unternehmen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Gründer*in der Woche: Picturo – Local Photography, European Scale

Mit der Picturo Photography UG baut Jean Witt eine europaweite Plattform zur einfachen Suche nach lokalen Fotograf*innen auf. Ziel ist es, einen stark fragmentierten Markt zu bündeln, Fotograf*innen sichtbar zu machen und Nutzer*innen eine zentrale Anlaufstelle zu bieten. Mehr dazu im Interview mit dem Gründer.

Picturo klingt nach dem großen Bild. Beschreibe uns deine Idee in wenigen Sätzen – dein Elevator Pitch!

Picturo ist ein internationaler Marktplatz, der die Suche nach lokalen Fotograf*innen weltweit radikal vereinfacht. Statt unübersichtlicher Recherche auf Social Media oder Google bietet Picturo eine zentrale, standortbasierte Plattform. Nutzer*innen finden mit wenigen Klicks die passenden Fotograf*innen für jeden Anlass, während diese wiederum gezielt neue Kund*innen gewinnen. So professionalisiert Picturo einen stark fragmentierten Markt und macht die Suche nach Fotografie-Dienstleistungen so einfach wie die Buchung eines Hotels.

Es gibt bereits viele Plattformen für Fotograf*innen und Bilddatenbanken. Was war der konkrete Auslöser oder gar Pain Point, den du selbst erlebt hast, der dich dazu gebracht hat, Picturo zu gründen?

Der konkrete Auslöser war meine eigene Erfahrung als Reisender. Die Suche nach lokalen Fotografinnen lief fast immer über Direktnachrichten auf Social Media oder über einzelne Webseiten. Dabei musste man jedes Mal Preise, Verfügbarkeiten und Leistungen separat anfragen – oft ohne klare Antworten oder Vergleichsmöglichkeiten. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, intransparent und für Nutzer*innen extrem umständlich. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es für Fotograf*innen genauso ineffizient ist, jede Anfrage einzeln zu beantworten. Picturo ist aus genau diesem Pain Point entstanden: dem Wunsch nach einer zentralen, einfachen und transparenten Lösung für die Suche nach lokalen Profis.

Ihr sitzt in Esens, also im schönen Ostfriesland, habt aber den Anspruch, Fotograf*innen in „ganz Europa“ zu vernetzen. Wie baut man von einem eher ländlichen Standort aus eine so internationale Community auf?

Unser Standort in Ostfriesland ist für uns kein Nachteil, sondern Teil unserer Geschichte. Picturo ist von Anfang an als digitale Plattform konzipiert worden, bei der der Standort des Teams keine Rolle für die Reichweite spielt. Der Bedarf bei Fotograf*innen in ganz Europa ist so groß, dass Anfragen zur Teilnahme an unserer Plattform bereits heute organisch entstehen. Viele Fotograf*innen suchen gezielt nach Möglichkeiten, international sichtbar zu werden und neue Kund*innen zu erreichen. Durch klare Positionierung, einfache Nutzung und einen starken Fokus auf lokale Sichtbarkeit schaffen wir Vertrauen und Wachstum – unabhängig vom Standort. So bauen wir Schritt für Schritt eine internationale Community auf: digital, skalierbar und nachhaltig.

Euer Portfolio ist breiter als das der Konkurrenz. Wie genau funktioniert das Geschäftsmodell? Zahlt der/die Kund*in pro Bild oder ist es ein Abo-Modell?

Der Kern von Picturo liegt klar auf der Vermittlung und Sichtbarkeit von professionellen Fotografinnen. Unser Geschäftsmodell basiert auf abonnementbasierten Mitgliedschaften für die Fotografinnen. Für Kund*innen ist die Nutzung der Plattform vollständig kosten- und provisionsfrei; ebenso fallen keine Buchungsprovisionen an. Fotograf*innen zahlen eine monatliche Subscription für Sichtbarkeit, Reichweite und den Zugang zu qualifizierten Anfragen. Dieses Modell schafft Transparenz, vermeidet Reibung im Buchungsprozess und ist für beide Seiten fair und planbar.

Ihr bietet auch einen Guide zu lokalen Hotspots (Bars, Cafés) an. Ist das „nur“ ein Content-Marketing-Tool, um Traffic auf die Seite zu bekommen, oder plant ihr Kooperationen mit der Gastronomie als weitere Einnahmequelle?

Der Guide zu lokalen Hotspots ist aktuell in erster Linie als Mehrwert für Nutzer*innen gedacht und unterstützt den organischen Traffic sowie die Sichtbarkeit der Plattform. Gleichzeitig sehen wir darin großes strategisches Potenzial über reines Content-Marketing hinaus. Perspektivisch planen wir, diesen Bereich für Kooperationen mit lokalen Partnern wie Cafés, Bars oder Hotels zu öffnen.

Eine Plattform europaweit zu skalieren, kostet Geld und Ressourcen. Wie habt ihr euch bisher finanziert?

Aktuell ist Picturo vollständig eigenfinanziert und damit komplett gebootstrapped. Die Entwicklung der Plattform sowie der Markteintritt in erste Länder wurden aus eigenen Mitteln realisiert. Nun befinden wir uns an einem Punkt, an dem wir gezielt nach strategischen Partnern und Investor*innen suchen, um die nächste Skalierungsstufe zu erreichen. Ziel ist es, gemeinsam schneller zu wachsen und das internationale Potenzial von Picturo voll auszuschöpfen.

Wenn du auf die Zeit seit der Gründung der UG zurückblickst: Was war bisher der wichtigste Meilenstein, bei dem du wusstest: „Okay, das hier funktioniert wirklich“?

Der wichtigste Meilenstein war die Einführung des Abo-Modells. Trotz der Umstellung auf ein kostenpflichtiges Angebot lief das Onboarding ungebrochen weiter und neue Fotograf*innen traten der Plattform bei. In diesem Moment wurde klar, dass Picturo ein echtes Problem löst und einen echten Mehrwert bietet. Die Bereitschaft, für Sichtbarkeit und Reichweite zu bezahlen, hat bestätigt, dass der Bedarf im Markt vorhanden ist. Ab diesem Punkt war klar: Das Modell funktioniert.

Wo siehst du Picturo in drei Jahren?

In drei Jahren ist Picturo in vielen EU-Ländern aktiv und als internationaler Marktplatz für lokale Fotograf*innen etabliert. Gemeinsam mit starken Partnern ist die Plattform breit ausgerollt und für Nutzer*innen die erste Adresse bei der Fotografensuche.

Und last but not least: Welche Tipps würdest du anderen Gründer*innen geben, die gerade am Anfang stehen – vielleicht auch jenen, die nicht in den großen Hubs wie Berlin oder München sitzen?

Der wichtigste Tipp ist, sich konsequent an einem echten Problem zu orientieren und früh mit Nutzer*innen zu sprechen. Der Standort ist dabei zweitrangig – entscheidend sind Fokus, Umsetzungsstärke und Durchhaltevermögen. Gerade außerhalb großer Startup-Hubs kann man oft ruhiger, effizienter und näher am Markt arbeiten. Wichtig ist, früh zu testen, Feedback ernst zu nehmen und das Produkt Schritt für Schritt zu verbessern. Netzwerke, Partnerschaften und digitale Sichtbarkeit sind heute wichtiger als ein physischer Standort.

Hier geht’s zu Picturo

Das Interview führte StartingUp-Chefredakteur Hans Luthardt

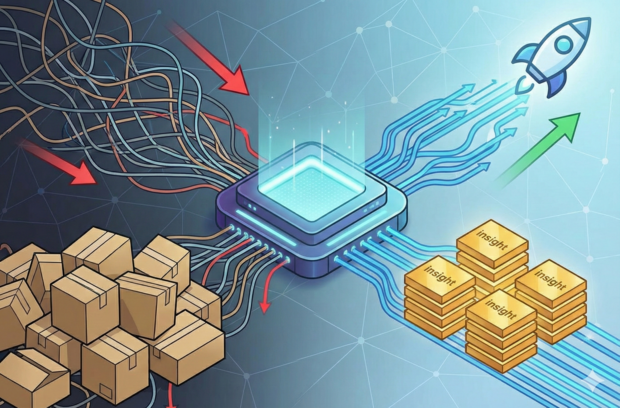

Retourendaten als ungenutztes Potenzial

Retouren sind dein größter Kostenfaktor – aber auch eine wertvolle Datenquelle. Unser Artikel samt Praxis-Checkliste zeigt dir, wie du sie strategisch zum Marketing-Booster machst!

Retouren kosten den Handel jedes Jahr Millionen Euro. Dabei wird oft verkannt, dass sie auch eine wertvolle Quelle für mehr Umsatz und eine bessere Customer Journey sind. Aktuelle Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, wie sich das Retourenverhalten von Verbrauchern entwickelt – und welche ungenutzten Chancen hierbei für dich und dein E-Commerce-Unternehmen liegen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Retouren-Report 2025: Immer weniger Kunden senden ihre Einkäufe zurück. Im Jahr 2025 waren es nur noch 46 Prozent – im Vergleich zu 51 Prozent in 2024 und 67 Prozent im gleichen Zeitraum 2023.

Trotz dieser sinkenden individuellen Retourenneigung prognostiziert die Universität Bamberg für Deutschland im Jahr 2025 ein neues Rekordvolumen von 550 Millionen Paketen. Um dieser Diskrepanz zu begegnen, musst du als Online-Händler deine Zielgruppen basierend auf den bei der Retoure gewonnenen Einsichten künftig präziser ansprechen.

Wenn Daten ungenutzt verpuffen

Noch immer ignorieren viele Online-Shops, wer welche Produkte warum zurückschickt. Betrachtest auch du Retouren oft ausschließlich aus der reinen Umsatzperspektive und übersiehst die damit verbundenen wertvollen Details zu Zielgruppen, Produkten und Kanälen? Viele erfassen zwar Retourengründe, doch nur ein Bruchteil wertet diese systematisch und automatisiert aus. Dabei könntest du genau diese Daten nutzen, um ein tiefgreifendes Verständnis für das Kauf- und Retourenverhalten deiner Kunden zu gewinnen.

Ohne diese Analyse gehst du das Risiko ein, dass beispielsweise Produkte mit einer hohen Retourenquote weiterhin bei Zielgruppen beworben werden, die sie überdurchschnittlich oft zurücksenden. Nutze deine Tools konsequent und schließe Kundengruppen, die deine Marge gefährden, vom Targeting aus. Bei durchschnittlichen Bearbeitungskosten von 5 bis 20 Euro pro Retoure – im komplexen Sortiment sogar bis zu 50 Euro – entstehen dir sonst erhebliche, aber vermeidbare Verluste.

Ein weiteres Beispiel für verpasste Chancen zeigt ein Blick auf die Rückgabepräferenzen. Demnach wünschen sich Frauen deutlich häufiger alternative Rückgabeoptionen als Männer (63 Prozent versus 53 Prozent). Ein klarer Hinweis darauf, dass Standardangebote hier weniger gut ankommen. Dennoch sprichst du in der Praxis vermutlich beide Zielgruppen identisch an.

Retourendaten als Marketing-Kompass

Die Lösung hast du paradoxerweise wahrscheinlich bereits im Haus: deine Retourendaten. Durch eine systematische und strategische Auswertung lassen sie sich als wertvolle Marketing-Intelligence nutzen. Ein zentraler Baustein sind datenbasierte Analysen, die Kaufhistorie, Kontaktpunkte, Retourenmuster sowie bevorzugte Produktkategorien verknüpfen.

Eine gezielte Steuerung der Kundenansprache und der Produktpositionierung nimmt unmittelbar Einfluss auf das Retourenverhalten. So wird es dir möglich, Produkte mit hoher Retourenquote für bestimmte Zielgruppen aus dem Fokus zu nehmen. Wird beispielsweise ein bestimmtes Schuhmodell bei den über 45-Jährigen überdurchschnittlich oft retourniert, solltest du es für diese Altersgruppe nicht mehr in Marketingkampagnen ausspielen.

Ebenso wie dein Produktportfolio kannst du auch deine Services an klare Kundenwünsche anpassen: 58 Prozent der Kunden wünschen sich neben der klassischen „Retoure gegen Erstattung“ auch andere Optionen wie Umtausch, Gutscheine oder Reparaturen. Diese Erkenntnis ermöglicht dir differenzierte, zielgruppengerechte Serviceangebote und schützt dich vor einem kompletten Umsatzverlust.

Auch eine datenbasierte Kanalbewertung wird möglich: Während 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen Social Commerce als Einkaufskanal nutzen, sind es bei den über 55-Jährigen nur rund 15 Prozent. Retourendaten zeigen dir präzise, welche Kanäle für bestimmte Produkte problematisch sind und wo du Budgets umschichten musst.

Erst eine konsequente Analyse der Retourengründe macht es dir möglich, Produktinformationen zu optimieren und Vertriebskanäle belastbar zu bewerten. Statt Millionen für Streuverluste auszugeben, kannst du deine Customer Journey gezielt verbessern.

Silos ade: Zusammenarbeit von Marketing, E-Commerce und Produktteams

Entscheidend für die optimale Nutzung dieser Einsichten ist der regelmäßige Austausch zwischen deinen Marketing-, E-Commerce- und Produktteams. Im Zusammenspiel können Erkenntnisse aus Retourengründen nahtlos in Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften einfließen.

Wenn dein E-Commerce-Team beispielsweise feststellt, dass bestimmte Farbvarianten bei spezifischen Altersgruppen besonders oft mit dem Grund „sieht anders aus als erwartet“ retourniert werden, können Marketing und Produktentwicklung sofort reagieren: durch bessere Produktfotos, angepasste Beschreibungen und eine differenzierte Zielgruppenansprache.

Diese abteilungsübergreifende Verschränkung erfordert jedoch neue Prozesse: Wöchentliche Retourendaten-Reviews, gemeinsame KPIs und automatisierte Alerts bei auffälligen Retourenmustern sind Pflicht. Nur so wird aus der reaktiven Kostenstelle ein proaktives Steuerungsinstrument.

Daten bringen nachhaltigen Erfolg

Wenn du Retourendaten strategisch nutzt, sparst du nicht nur Kosten. Du steigerst die Konversion, senkst Streuverluste und reduzierst den Kundenfrust. Echter Erfolg stellt sich schließlich erst dann ein, wenn der Kunde sich nicht nur für den Kauf entscheidet, sondern das Produkt am Ende auch behält.

Begreife Retouren daher noch stärker als präzise Datenquelle für eine bessere Kundenbeziehung. Wenn du deine Retourendatenanalyse jetzt professionalisierst, verwandelst du den Kostenfaktor endgültig in deinen Marketing-Booster.

Der Autor Artjom Bruch ist CEO der Trusted Returns GmbH

StartingUp-Checkliste: So machst du deine Retourendaten zum Marketing-Booster

Prüfe dein aktuelles E-Commerce-Setup. Wie viele dieser Fragen kannst du bereits mit „Ja“ beantworten?

- [ ] Präzise Datenerfassung: Erfasst du detaillierte Retourengründe (über ein Dropdown-Menü im Retourenportal) statt nur eines pauschalen „Gefällt nicht“?

- [ ] Dynamisches Targeting: Schließt du Kunden oder Segmente, die ein bestimmtes Produkt überdurchschnittlich oft retournieren, automatisch von der weiteren Bewerbung dieses Artikels aus?

- [ ] Zielgruppengerechte Rückgabe-Optionen: Bietest du im Retourenprozess aktiv Alternativen wie Direkt-Umtausch, Store-Credit (Gutschein) oder Reparatur an, anstatt sofort den Kaufpreis zu erstatten?

- [ ] Kanal-Rentabilitäts-Check: Analysierst du, ob Kunden, die über Plattformen wie TikTok oder Instagram kaufen, eine signifikant höhere Retourenquote aufweisen als Käufer aus dem E-Mail-Marketing?

- [ ] Silos aufbrechen: Gibt es ein regelmäßiges (z. B. wöchentliches) Meeting zwischen Marketing, E-Commerce und Produktmanagement, um auffällige Retourenmuster zu besprechen?

- [ ] Automatisierte Warnsysteme: Erhält dein Team einen automatischen Alert, wenn die Retourenquote eines neu gelaunchten Produkts innerhalb der ersten 48 Stunden einen definierten Schwellenwert übersteigt?

Je mehr Haken du setzen kannst, desto näher bist du am profitablen Retouren-Management.

Foodforecast: 8-Mio.-Euro-Runde gegen Lebensmittelverschwendung

Das Kölner FoodTech-Start-up Foodforecast hat sich acht Millionen Euro frisches Kapital gesichert, um mittels künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung in Bäckereien und der Gastronomie zu reduzieren.

Jeden Tag landen in Europa rund 30.000 Tonnen frische Lebensmittel ungenutzt im Müll, was in der Praxis häufig auf eine unpräzise Bedarfsplanung im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie zurückzuführen ist. Genau an dieser Ineffizienz der Wertschöpfungskette setzt das 2022 gestartete Kölner Foodforecast an. Mit einer KI-gestützten Software zur Absatz- und Produktionsprognose hat das Start-up nun eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von acht Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von den niederländischen Investoren SHIFT Invest sowie dem auf Bioökonomie spezialisierten europäischen VC ECBF. Auch bestehende Geldgeber wie der Future Food Fund und Aeronaut Invest beteiligten sich erneut an der Kapitalerhöhung. Zudem wird die Finanzierung durch Mittel des EU-Programms InvestEU unterstützt.

Von der regionalen Machbarkeitsstudie zur internationalen Skalierung

Hinter der Technologie steht ein klassischer Gründungsansatz aus der Praxis. Der Informatiker Justus Lauten rief das Projekt Ende 2018 zunächst unter dem Namen „Werksta.tt“ ins Leben, nachdem regionale Bäckereien auf ihn zugekommen waren, um eine softwaregestützte Lösung für ihre hohen Retourenmengen zu finden. Später holte Lauten den Wirtschaftsingenieur Jan Brormann als Co-Founder und COO in das Führungsteam, den er im Umfeld eines Corporate-Start-ups kennengelernt hatte. Einem breiteren Publikum wurde die Marke zudem durch einen Pitch in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Gründer und CEO Justus Lauten ordnet den aktuellen Kapitalfluss nüchtern ein: „Diese Series A stellt einen wichtigen Meilenstein für Foodforecast dar.“ Das Ziel des Unternehmens sei es, die Planung und Produktion von ultra-frischen Lebensmitteln grundlegend neu zu denken. Mit den neuen Investoren an Bord sei man nun bereit, die eigene Technologie international zu skalieren und einen neuen Benchmark für Planung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu etablieren.

Renditehebel Nachhaltigkeit und die Grenzen der Prognosemodelle

Das Geschäftsmodell von Foodforecast fokussiert sich auf eine hochkomplexe Nische der Lieferkette: Die sogenannten ultra-frischen Produkte. Deren Haltbarkeit reicht von wenigen Stunden bis zu maximal einem Tag, was sie bei herkömmlicher Planung extrem schwer kalkulierbar macht. Die operativen Kennzahlen, die das Start-up bei Bestandskund*innen wie SSP Germany oder Eat Happy ausweist, zeigen das Potenzial der Technologie. Laut Unternehmensangaben ist die Software in der Lage, über 90 Prozent der vormals manuellen Bestell- und Produktionsprozesse zu automatisieren.

Gleichzeitig soll die Lebensmittelverschwendung um durchschnittlich bis zu 30 Prozent reduziert werden. Da die KI-gestützte Planung zudem „Out-of-Stock“-Situationen in den Regalen minimiert, steigen die potenziellen Umsätze laut Foodforecast um bis zu 11 Prozent. Bislang konnten durch diesen datengetriebenen Ansatz nach Angaben des Unternehmens bereits über 8.800 Tonnen an Lebensmittelabfällen eingespart werden.

Dass selbst ausgereifte Machine-Learning-Modelle im operativen Alltag an Grenzen stoßen, zeigt sich an lokalen Anomalien: Während die KI externe Faktoren wie Wetterdaten oder Schulferien mit hoher Präzision verarbeitet, sinkt die Prognosegenauigkeit beispielsweise während des Kölner Karnevals signifikant ab, da die Nachfrage nach bestimmten Backwaren in diesem Zeitraum extremen und sprunghaften Schwankungen unterliegt. Dennoch demonstriert der Business Case von Foodforecast, dass Nachhaltigkeitsziele im B2B-Umfeld zunehmend nicht mehr als isolierte CSR-Maßnahmen, sondern als integraler Bestandteil zur operativen Margenverbesserung positioniert werden.

Marktumfeld: Spezialisierung als Abgrenzungsmerkmal

Auch wenn die Series A eine solide Grundlage für die angestrebte Marktdurchdringung in Europa bildet, agiert Foodforecast in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld. Der Sektor für softwaregestützte Bedarfsplanung wächst und zieht verschiedene Akteure an. Einerseits haben sich spezialisierte Mitbewerber wie Foodtracks (gegründet 2017) bereits fest im deutschen Bäckerei-Segment positioniert und bedienen ein signifikantes Filialnetzwerk.

Andererseits integrieren große Retail-Software-Konzerne wie SAP oder Oracle sowie etablierte Anbieter von Kassensystemen zunehmend eigene Machine-Learning-Module für das Inventory Management in ihre Standardlösungen. Foodforecast versucht, sich in dieser Gemengelage durch die technologische Spezialisierung auf sogenannte Intraday-Prognosen – also untertägige Produktionsanpassungen – und den alleinigen Fokus auf das Segment der Ultra-Frische von generischen Supply-Chain-Plattformen abzugrenzen.

Herausforderungen in der Skalierung: Legacy-Systeme und Change Management

Trotz der nachweisbaren Traktion und einer Implementierung in mehreren tausend europäischen Filialen steht das Unternehmen vor den klassischen Wachstumsbarrieren des B2B-SaaS-Sektors. Eine zentrale Herausforderung bleibt die Datenverfügbarkeit und -qualität: Da die KI elementar auf historischen Abverkaufsdaten basiert, erweist sich die oft veraltete IT- und Kassensystem-Infrastruktur im filiallisierten Mittelstand (wie bei traditionellen Bäckereiketten) regelmäßig als technischer Flaschenhals bei der Software-Integration. Darüber hinaus erfordert die Implementierung eines zu großen Teilen automatisierten Bestellwesens ein konsequentes Change Management. Filialleiter*innen und Produktionsplaner*innens müssen Vertrauen in die algorithmischen Empfehlungen aufbauen, um die Software dauerhaft im Betriebsalltag zu verankern. Nicht zuletzt diktiert der Preisdruck in der margenschwachen Lebensmittel- und Gastronomiebranche die Vertriebsgeschwindigkeit: Software-as-a-Service-Lösungen in diesem Segment können sich nur behaupten, wenn der betriebswirtschaftliche Return on Investment durch reduzierte Retouren und Umsatzsteigerungen die laufenden Lizenzkosten zeitnah und messbar übersteigt.

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

Qualifizierte Migration darf kein Irrgarten sein

Um die Migration qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern, haben Studierende der Universität zu Köln im Jahr 2024 VisaFlow ins Leben gerufen. Heute präsentiert sich die App als ultimativer Leitfaden, der dabei hilft, sich im deutschen Einwanderungsprozess zurechtzufinden. CEO Georg Nauheimer erzählt, was es damit auf sich hat und warum das exist-Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) dabei eine doppelt wichtige Rolle spielt.

Was hat Sie und Ihre Mitgründer*innen motiviert, VisaFlow zu starten?

Im Studium erlebten wir – insbesondere am Beispiel unseres Teammitglieds Cheyenne aus den USA – die Herausforderungen, die sich bei der Einwanderung nach Deutschland ergeben. Die Prozesse zur Erteilung eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis sind bisher überaus komplex und belastend; für Talente, Hochschulen und Unternehmen. Dabei steht fest, dass allein aufgrund der hiesigen demografischen Entwicklung qualifizierte Migration unverzichtbar ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Unsere Vision ist deshalb die einer Welt, in der die internationale Mobilität geeigneter Fachkräfte nicht durch intransparente und ineffiziente Visumsprozesse eingeschränkt wird.

Was ist bisher die größte Hürde?

Ob als Student, Fachkraft oder mit einer Unternehmensidee: Wer aus dem nicht-europäischen Ausland den Schritt nach Deutschland wagt, sieht sich häufig einem schwer durchschaubaren bürokratischen Prozess gegenüber. Unklare Anforderungen, widersprüchliche Informationen, schwer verständliche Formulare in Amtsdeutsch und lange Wartezeiten machen das Einwanderungsverfahren zu einem regelrechten Irrgarten. Es bleibt immer die Unsicherheit, dass selbst ein kleiner formaler Fehler zu enormen Verzögerungen führen kann. Und bei der Verlängerung von Visa und Aufenthaltstiteln geht alles von vorne los. Genau hier setzt VisaFlow an: Unser Ziel ist es, diese Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu schaffen und die Reibung im System für alle Beteiligten nachhaltig zu minimieren.

Inwiefern kann eine App dabei helfen?

Wir haben ein benutzerfreundliches Programm entwickelt, das den gesamten Prozess der Identifizierung, Ausfüllung und Einreichung erforderlicher Unterlagen optimiert. VisaFlow führt Nutzerinnen und Nutzer wie ein persönlicher Guide durch den in verständliche Schritte zerlegten Prozess – von der ersten Frage „Welches Visum brauche ich eigentlich?“ bis zur vollständigen, korrekt eingereichten Bewerbung. Kein Rätselraten mehr, keine unnötigen Umwege. Statt nüchterner Behördenlogik rückt die App die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt. Sie strukturiert Anforderungen, erinnert an Fristen, erklärt Dokumente in einfacher Sprache und sorgt dafür, dass nichts vergessen wird. Alles folgt einem klaren Flow – genau daher der Name.

Welche Rolle spielt exist – from science to business in diesem Kontext?

Exist ist für uns gleich doppelt wichtig! Zunächst als Förderpartner. Als wir 2024 an der Universität zu Köln mit VisaFlow gestartet sind, war schon der Bewerbungsprozess um das exist Gründungsstipendium ein wertvolles Training, die Zusage dann ein entscheidender Meilenstein. Von zentraler Bedeutung war natürlich die finanzielle Absicherung in der frühen Phase. Insgesamt verschaffte uns das Programm den zeitlichen Freiraum, den klaren Fokus und die notwendige Rückendeckung, um unsere Idee konsequent weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Bis heute profitieren wir außerdem von der starken Signalwirkung, die exist als Qualitätssiegel gegenüber potenziellen Kunden, Partnern und Investoren entfaltet. Auch die Netzwerkkontakte sowie die fachliche Begleitung während des Förderzeitraums haben maßgeblich zu unserem Fortschritt beigetragen. Unser Fazit: Für Gründungsteams aus dem wissensbasierten Ökosystem ist exist nicht nur die bewährte erste Anlaufstelle, sondern die zentrale Förderung, die unbedingt genutzt werden sollte.

Um das Tempo von Gründungen aus der Wissenschaft zu beschleunigen, hat das BMWE den Antragsprozess des exist-Programms vereinfacht. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Vor allem die digitale Antragstellung ist ein großer Fortschritt. Bei uns lief bereits fast alles digital, inklusive Unterschriften und Kommunikation. Eine Erleichterung ist auch der reduzierte Umfang der Antragsunterlagen, insbesondere das kürzere Ideenpapier, das dazu zwingt, wirklich auf den Punkt zu kommen. Die Sachmittelpauschalen haben wir noch nicht genutzt, wir sehen diese allerdings auch als weiteren Schritt der Entbürokratisierung im exist-Programm. Positiv hervorzuheben sind außerdem die überarbeiteten Webseiten, die von Anfang an für Klarheit sorgen. Insgesamt kommt hier also genau das Rezept zum Einsatz, das wir uns auch in unserem Thema wünschen: Digitale Abläufe, mehr Transparenz und weniger Aufwand für alle im System!

Sie sagten, das exist-Programm sei für VisaFlow gleich doppelt wichtig. Was meinen Sie damit?

Tatsächlich verbindet uns auch unsere Mission: Mit der Einrichtung des Global Certification and Consulting Centre (GCCC) durch das BMWE im Jahr 2024 als Teil des exist-Programms haben sich inhaltliche Schnittstellen ergeben. Hintergrund ist die Reform des Aufenthaltsgesetzes, die Nicht-EU-Gründer und -Gründerinnen bei exist-Finanzierung den Zugang zu Visa und Aufenthaltstiteln ermöglicht. Dabei fungiert das GCCC als zentrale Schnittstelle zwischen Auslandsvertretungen, Behörden, Hochschulen und internationalen Gründungsteams. Auch prüft und zertifiziert es stipendienbasierte Gründungsprogramme. Daraus ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine wertstiftende Zusammenarbeit zwischen dem GCCC und VisaFlow.

Wie könnte eine solche Zusammenarbeit aussehen?Um internationale Gründungen in Deutschland nachhaltig zu fördern, wäre die gezielte Bündelung der jeweiligen Kompetenzen denkbar. GCCC bringt spezialisiertes Fachwissen, ein belastbares Netzwerk sowie Sichtbarkeit im exist-Umfeld in den Prozess ein. VisaFlow steuert eine skalierbare Technologielösung und umfassendes Behördenwissen bei, wodurch sich die Qualität von Visums- und Aufenthaltstitelanträgen bereits im Vorfeld deutlich verbessern lässt. Darüber hinaus sind verschiedene gemeinsame Projekte möglich, etwa Trainingseinheiten zur Digitalisierung von Abläufen sowie zur praxisnahen Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen in den Behörden.

Geben Sie uns noch einen Überblick, wo VisaFlow aktuell steht.Sehr gern. Aktuell arbeiten wir bundesweit mit über 60 Hochschulen zusammen. Wir haben bereits mehr als 4.000 Fälle erfolgreich unterstützt, die Nachfrage ist weiter groß. Daneben treiben wir mit unserem Innovationspartner Rewe Group die Entwicklung einer Produktlinie für Unternehmen und deren Personalabteilungen voran. Für uns ist es zentral, Lösungen stets im Co-Development mit den Nutzerinnen und Nutzern zu entwickeln. In diesem speziellen Fall ist es unser Ziel, eine skalierbare End-to-End-Lösung zu entwickeln, die Unternehmen bei internationalen Einstellungen deutlich entlastet und Bewerberinnen und Bewerbern eine signifikant bessere Onboarding-Erfahrung ermöglicht. Der Plan ist, damit Mitte dieses Jahres an den Start zu gehen.

Herr Nauheimer, vielen Dank für das Gespräch!

Infokasten

Was ist exist?

Das exist-Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert wissensbasierte Gründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es stärkt den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte und Dienstleistungen und eröffnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine klare Karriereoption im Unternehmertum.

Für gründungsinteressierte Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Entwicklungen und Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung von Gründerinnen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Für forschungsbasierte Gründungsvorhaben mit aufwendigen, risikoreichen Entwicklungsarbeiten.

Zehn Leuchttürme des deutschen Startup-Ökosystems zur Steigerung von Anzahl und Qualität wissensbasierter Ausgründungen.

Bewerbungen erfolgen über die Hochschule/Forschungseinrichtung an den Projektträger.

Weitere Informationen unter www.exist.de

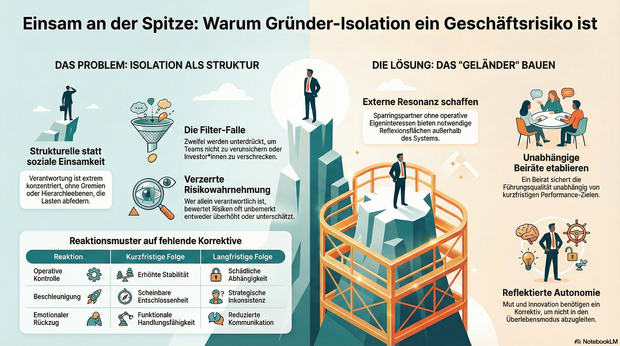

Verantwortung ohne Geländer

Serie: Führen im Start-up, Teil 2: Warum sich Gründer*innen oft einsam fühlen, obwohl sie von Menschen umgeben sind.

Ein Start-up steht vor einem Richtungswechsel. Das Produkt performt solide, aber nicht stark genug für die nächste Finanzierungsrunde. Der Lead-Investor empfiehlt einen klaren Pivot. Im Team gibt es Widerstand. Einige sehen das Risiko, andere fürchten den Stillstand. Es wird diskutiert. Analysen werden geteilt. Szenarien durchgerechnet. Und doch wissen alle: Am Ende wird eine Person entscheiden.

Genau hier zeigt sich die besondere Qualität von Führung im Start-up – und ihre besondere Belastung.

Einsamkeit ist keine Stimmung – sie ist Struktur

Von außen wirken junge Unternehmen kommunikativ dicht. Slack-Channels laufen permanent. Daily-Stand-ups strukturieren den Tag. Investor*innen, Mentor*innen und Berater*innen sind eingebunden. Und dennoch berichten viele Gründer*innen von einem Gefühl, das sie selbst überrascht: innerer Isolation.

Diese Einsamkeit ist selten sozial. Sie ist strukturell.

In der Frühphase ist Verantwortung extrem konzentriert. Anders als in gewachsenen Organisationen gibt es keine Gremien, die Entscheidungen kollektiv tragen. Keine etablierten Hierarchieebenen, die Verantwortung verteilen. Kein operatives Korrektiv, das Last abfedert.

Es gibt Austausch. Aber es gibt kein Geländer.

Wie Verantwortung Wahrnehmung verschiebt

Forschung zur Entscheidungspsychologie zeigt seit Jahren: Wer sich als allein verantwortlich erlebt, bewertet Risiken anders. Mit wachsender wahrgenommener Verantwortung verschieben sich Maßstäbe – oft unbemerkt.

Risiken werden entweder überhöht oder unterschätzt. Kontrolle nimmt zu. Widerspruch fühlt sich schneller bedrohlich an. Nicht aus Arroganz, sondern aus Schutz.

Der/die Gründer*in weiß: Wenn es schiefgeht, wird nicht das Team zitiert. Sondern er bzw. sie.

Das paradoxe Umfeld des Gründens

Start-ups sind laut, schnell, vernetzt. Und dennoch entsteht häufig ein innerer Rückzug.

Warum? Weil Gründer*innen früh lernen, Unsicherheit dosiert zu zeigen. Zu viel Zweifel kann das Team verunsichern. Zu viel Offenheit gegenüber Investor*innen kann als Führungsschwäche interpretiert werden. Zu viel Zögern wirkt im Markt riskant.

Also wird gefiltert. Man teilt Zahlen, aber nicht immer Ambivalenz. Man diskutiert Optionen, aber nicht immer Unsicherheit.

So entsteht Distanz. Nicht geplant. Aber wirksam.

Wenn fehlende Geländer zu Mustern werden

Ohne echtes Korrektiv entwickeln sich typische Dynamiken. Manche Gründer*innen erhöhen ihre operative Kontrolle. Sie involvieren sich in jede Entscheidung, sichern Details doppelt ab, korrigieren Prozesse selbst. Kurzfristig entsteht Stabilität. Langfristig Abhängigkeit.

Andere beschleunigen Entscheidungen, um Druck zu reduzieren. Schnelligkeit ersetzt Reflexion. Das wirkt entschlossen – kann strategisch jedoch inkonsistent werden.

Wieder andere ziehen sich emotional zurück, um handlungsfähig zu bleiben. Sie funktionieren. Aber sie teilen weniger.

All diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Und sie verändern das System.

Widerspruch wird vorsichtiger. Kommunikation strategischer. Nähe funktionaler.

Warum Investor*innen kein Geländer sind

Investor*innen sind zentrale Partner*innen. Ihr Fokus liegt naturgemäß auf Wachstum, Skalierung und Rendite. Das ist kein Vorwurf, sondern ihr Mandat.

Ein Geländer im strukturellen Sinn erfüllt jedoch eine andere Funktion: Es sichert die Qualität von Führung – unabhängig von kurzfristiger Performance.

- Ein unabhängiger Beirat mit klarer Rolle.

- Ein Sparringspartner ohne operative Interessen.

- Ein(e) Co-Founder*in, der/die nicht nur loyal, sondern widerspruchsfähig ist.

Nicht zusätzliche Beratung, sondern echte Resonanz.

Der wirtschaftliche Preis von Isolation

Isolation wirkt nicht laut. Sie wirkt kumulativ. Fehleinschätzungen bleiben länger unentdeckt.

Konflikte werden später adressiert. Entscheidungsprozesse werden intransparenter. Vertrauen verschiebt sich.

Viele Gründungskonflikte und spätere Führungskrisen entstehen nicht aus mangelnder Kompetenz, sondern aus nicht geteiltem Druck.

Einsamkeit in der Führung ist kein persönliches Drama. Sie ist ein betriebswirtschaftlicher Risikofaktor.

Ein Perspektivwechsel

Autonomie ist eine Stärke von Gründer*innen. Sie ermöglicht Geschwindigkeit, Mut und Innovation. Doch Autonomie ohne Korrektiv wird zur Belastung.

Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viel Verantwortung ein(e) Gründer*in tragen kann, sondern wie bewusst er/sie sie reflektiert.

Wer dauerhaft ohne Geländer führt, trifft Entscheidungen irgendwann nicht mehr strategisch, sondern aus innerem Überlebensmodus. Und das ist selten eine tragfähige Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Tipp zum Weiterlesen

Im ersten Teil der Serie haben wir untersucht, warum Überforderung kein Spätphänomen von Konzernen ist, sondern in der Seed-Phase beginnt. Hier zum Nachlesen: https://t1p.de/56g8e

Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach mit Fokus auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung, Integrations- und Interimsmanagement sowie Coach•sulting.

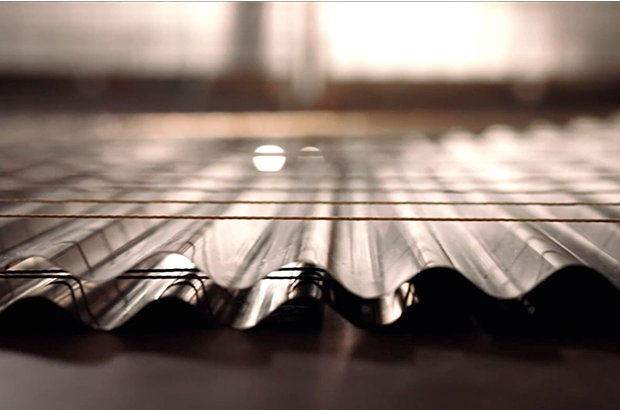

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

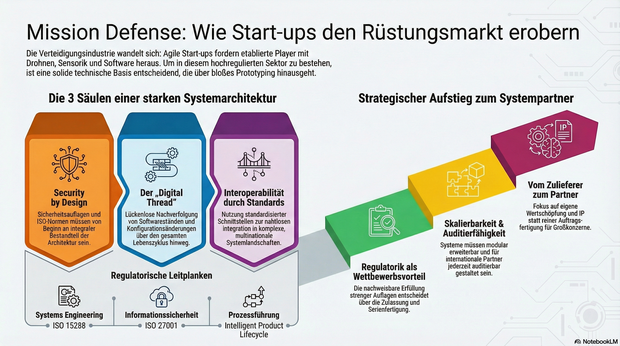

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

ewigbyte: Datenspeicher für die Ewigkeit?

Wie das 2025 von Dr. Steffen Klewitz, Dr. Ina von Haeften und Phil Wittwer gegründete Münchner DeepTech-Start-up Microsoft und die Tape-Industrie herausfordert und sich für seine Mission 1,6 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital sichert.

Daten werden oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, doch ihre Lagerung gleicht technologisch oft noch dem Stand der 1950er Jahre. Während Künstliche Intelligenz und IoT-Anwendungen den weltweiten Datenhunger exponentiell in die Höhe treiben, werden Informationen physisch meist noch auf Magnetbändern (LTO) oder Festplatten archiviert. Diese Medien sind energiehungrig, müssen alle paar Jahre aufwändig migriert werden und sind anfällig für physikalische Zerfallsprozesse.

In diesen Markt für sogenannte Cold Data – also Daten, die archiviert, aber selten abgerufen werden – stößt nun das Münchner DeepTech-Start-up ewigbyte. Das Unternehmen, das erst im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die den Übergang in die industrielle Entwicklung ermöglichen soll. Angeführt wird das Konsortium von Vanagon Ventures und Bayern Kapital, ergänzt durch Business Angels aus dem BayStartUP-Netzwerk. Doch der Weg zum Markterfolg ist kein Selbstläufer, denn das Startup betritt ein Feld, auf dem sich bereits globale Giganten und etablierte Industriestandards tummeln.

Der Markt: Ein schlafender Riese erwacht

Der Zeitpunkt für den Vorstoß scheint indes gut gewählt. Branchenanalysten schätzen den globalen Markt für Archivdaten („Cold Storage“) auf ein Volumen von rund 160 bis 180 Milliarden Euro, mit Prognosen, die bis Mitte der 2030er Jahre auf über 450 Milliarden Euro ansteigen. Getrieben wird dies nicht nur durch KI-Trainingsdaten, sondern auch durch verschärfte Compliance-Regeln und den massiven Anstieg unstrukturierter Daten. Die derzeit dominierende Magnetband-Technologie stößt jedoch zunehmend an physikalische Dichtegrenzen und zwingt Rechenzentren zu kostspieligen Migrationszyklen alle fünf bis sieben Jahre, um Datenverlust durch Entmagnetisierung („Bit Rot“) zu verhindern.

Lasergravur statt magnetischer Ladung: So funktioniert es

Der Ansatz von ewigbyte bricht radikal mit diesem Paradigma. Statt Daten magnetisch oder elektronisch zu speichern, nutzt das Startup Femtosekunden-Laser, um Informationen mittels ultrakurzer Lichtpulse direkt in Quarzglas einzuschreiben.

Das Verfahren ähnelt mikroskopisch kleinen QR-Codes, die dreidimensional in das Material „graviert“ werden (Voxel). Das zentrale Versprechen: Einmal geschrieben, benötigen die Daten keinerlei Energie mehr zur Erhaltung. Das Glas ist resistent gegen Hitze, Wasser, elektromagnetische Impulse (EMP) und Cyberangriffe, da die Daten physisch fixiert sind (WORM-Speicher: Write Once, Read Many). Laut ewigbyte ermöglicht dies eine dauerhafte Archivierung über Jahrhunderte ohne die sonst üblichen laufenden Kosten für Klimatisierung und Migration.

Vom Hardware-Verkauf zum „Storage-as-a-Service“

Interessant für Gründer ist der strategische Schwenk im Geschäftsmodell, den ewigbyte vollzieht. Anstatt teure und wartungsintensive Lasermaschinen an Kunden zu verkaufen (CAPEX-Modell), positioniert sich das Start-up als Anbieter von „Storage-as-a-Service“. Kunden mieten Speicherkapazität, ewigbyte übernimmt das komplexe Handling der Laser. Dies senkt die Einstiegshürde für Pilotkunden massiv, erfordert aber vom Start-up hohe Vorab-Investitionen in die eigene Infrastruktur – ein klassisches „DeepTech“-Wagnis, das nur mit geduldigem Kapital funktioniert.

David gegen Goliath: Das Rennen um das Glas

Mit der Technologie ist ewigbyte allerdings nicht allein auf weiter Flur. Das Start-up begibt sich in direkten Wettbewerb mit einem der größten Technologiekonzerne der Welt: Microsoft forscht unter dem Namen „Project Silica“ seit Jahren an exakt dieser Technologie, um seine eigene Azure-Cloud-Infrastruktur unabhängiger von Magnetbändern zu machen. Auch lokal gibt es Konkurrenz: Das ebenfalls in München und den USA ansässige Unternehmen Cerabyte verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit keramisch beschichtetem Glas, setzt dabei aber stärker auf kassettierte Hardware-Verkäufe.

Ewigbyte muss sich in diesem „Haifischbecken“ also klug positionieren. Mit dem frischen Kapital von 1,6 Millionen Euro will das Gründungsteam um CEO Dr. Steffen Klewitz, Technologiechef Phil Wittwer und Operations-Chefin Dr. Ina von Haeften nun den Schritt von der Forschung in die industrielle Anwendung vollziehen. Geplant ist die Entwicklung eines Prototyps, der als Basis für erste Pilotprojekte ab 2026 dienen soll. Ein entscheidender Vertrauensbeweis ist dabei der kürzlich erhaltene Validierungsauftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Dieses Mandat gilt in der DeepTech-Szene als Ritterschlag, da SPRIND gezielt Technologien fördert, die das Potenzial haben, Märkte disruptiv zu verändern, für klassische VCs aber oft noch zu risikoreich sind.

Die technologischen Nadelöhre

Trotz der Euphorie über die Finanzierung und das SPRIND-Siegel bleiben die technischen und ökonomischen Hürden hoch. Die Achillesferse optischer Speichermedien war historisch immer die Schreibgeschwindigkeit (Throughput). Während ein Magnetband Daten in rasender Geschwindigkeit aufspult, muss ein Laser beim Glas-Speicher physische Punkte brennen. Um im Zeitalter von Petabytes konkurrenzfähig zu sein, muss ewigbyte eine massive Parallelisierung des Schreibvorgangs erreichen – das Start-up spricht hier von „über einer Million Datenpunkten pro Puls“.

Ein weiterer Knackpunkt sind die Kosten pro Terabyte. Magnetbänder sind in der Anschaffung spottbillig. Glas als Rohstoff ist zwar günstig, doch die komplexe Lasertechnik treibt die Initialkosten. ewigbyte muss beweisen, dass die Gesamtkostenrechnung (Total Cost of Ownership) über 10 oder 20 Jahre hinweg günstiger ausfällt, weil Strom- und Migrationskosten entfallen. Zudem entsteht für Kunden ein neues Risiko: Da die Daten nur mit speziellen optischen Geräten lesbar sind, begeben sie sich in eine Abhängigkeit vom Technologieanbieter (Vendor Lock-in).

Digitale Souveränität als Verkaufsargument

Hier kommt der strategische Aspekt der „Digitalen Souveränität“ ins Spiel, den auch die Investoren betonen. Da ein Großteil europäischer Daten derzeit auf US-amerikanischer Cloud-Infrastruktur liegt oder von Hardware aus Fernost abhängt, könnte eine physische, langlebige Speicherlösung „Made in Germany“ für Behörden, Banken und kritische Infrastrukturen ein entscheidendes Argument sein. Sandro Stark von Vanagon Ventures sieht im Ausbau der Speicherinfrastruktur den „Schlüssel für alles, was davor liegt: KI, Energie, Rechenleistung“.

Ob ewigbyte tatsächlich zu einem Unternehmen von „generationeller Bedeutung“ wird, wie es die Investoren hoffen, wird sich zeigen, wenn der angekündigte industrielle Prototyp die geschützten Laborbedingungen verlässt. Der Bedarf an einer Alternative zum Magnetband ist unbestritten da – das Rennen darum, wer den Standard für das Glas-Zeitalter setzt, ist hiermit eröffnet.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung für nuuEnergy