Aktuelle Events

Freelancer-Kompass 2023

Die größte Freelancer-Umfrage im DACH-Raum zeigt: Freiberufler*innen setzen inflationsbedingt höhere Stundensätze durch, dennoch gibt es große Unterschiede in der Einkommenszufriedenheit.

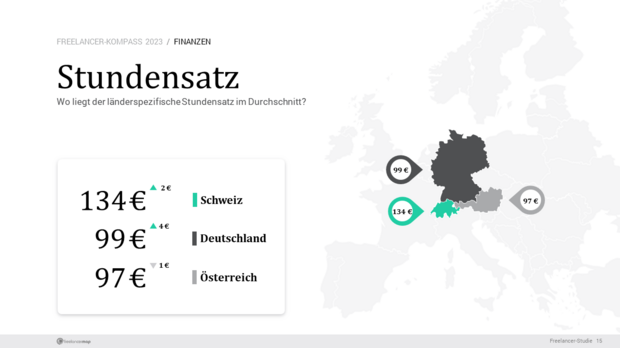

Zum ersten Mal knackt der durchschnittliche Stundensatz der über 3.000 befragten Freiberufler*innen die 100 Euro-Marke. Das zeigt der Freelancer-Kompass, mit dem die Projektplattform freelancermap zum achten Mal in Folge die neusten Trends und Entwicklungen auf dem freien Projektmarkt abbildet. Für drei Viertel der freiberuflichen Expert*innen ist in diesem Jahr die Inflation der häufigste Grund, höhere Honorare durchzusetzen. „Ob Inflation oder Fachkräftemangel, bei künstlicher Intelligenz oder dem Einstellungswandel im Zuge von New Work – Freelancing ermöglicht, flexibler mit den Herausforderungen der Arbeitswelt umzugehen“, erklärt Thomas Maas, Herausgeber der repräsentativen Marktstudie, das Wachstum der Freelance Economy.

122 Euro mehr zum Leben: Nettoeinkommen steigt inflationsbedingt

Das Nettoeinkommen freiberuflicher Expert*innen steigt auf 6.300 Euro im Monat, womit Freelancer durchschnittlich 122 Euro mehr Geld pro Monat zur Verfügung haben als im Vorjahr. Der Grund: Freelancer*innen müssen – im Unterschied zu Angestellten – nicht auf die nächste Gehaltsverhandlungen warten und können Preissteigerungen schneller an ihre Kund*innen weiterreichen. In der Studie geben 44 Prozent der Befragten an, ihre Preise für jedes Projekt neu zu kalkulieren; ein weiteres Drittel passt den eigenen Stundensatz pro Kund*in an.

Ein voller Inflationsausgleich ist allerdings auch im freien Projektgeschäft nicht möglich. Nur sofern die wirtschaftliche Lage es erlaubt, können Freelancer*innen ihren Stundensatz erhöhen. Während jede(r) Siebte den Markt im Vorjahr als gut oder sehr gut bewertet hat, kommt 2023 nur noch jede(r) Sechste zu dieser Einschätzung. Im Ländervergleich mit Schweiz und Österreich setzen 2023 Freelancer*innen in Deutschland häufiger höhere Honorare als im Vorjahr durch.

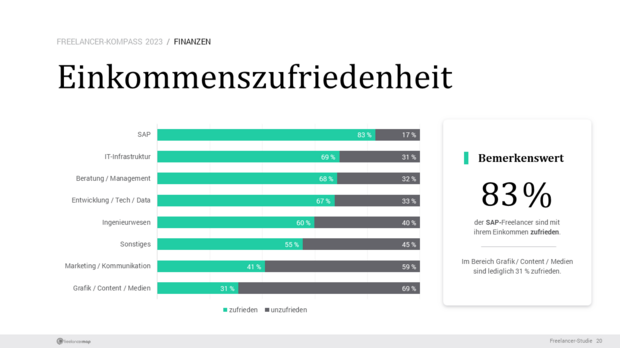

SAP-Freelancer*innen zufriedener als Kreative

Dabei sinkt im deutschsprachigen Raum die Einkommenszufriedenheit, wobei sich je Fachbereich große Unterschiede zeigen. Während weniger als ein Drittel der Freelancer*innen aus dem Kreativbereich mit ihrem Honorar zufrieden sind, sind es in den Fachgebieten IT-Infrastruktur, Beratung und Entwicklung jeweils mehr als zwei Drittel. Sogar 83 Prozent der freien SAP-Expert*innen finden ihr Einkommen völlig ausreichend. Grund dafür ist der Fachkräftemangel in der IT- und Softwarebranche, der die Nachfrage nach Freelancer*innen erhöht, und sich durch den demografischen Wandel noch verstärkt.

Der Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz – wenn auch auf Platz eins der IT-Zukunftsthemen geklettert – kann diese Entwicklung nur bedingt auffangen. „Überall da, wo wirklich hochwertige Arbeit gefragt ist, taugt die KI nur als Co-Pilot,“ schlussfolgert Maas. Der Freelancer-Kompass bildet 2023 erstmalig auch die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den freien Projektmarkt ab.

Ausblick: Wunsch nach ortsunabhängiger Tätigkeit steigt stark

Für mehr als drei Viertel der Freelancer*innen gibt die Höhe des Stundensatzes den Ausschlag, ein Projekt anzunehmen – gefolgt vom Remote-Anteil. Zwei Drittel der Freelancer*innen wünschen sich, zu 100 Prozent ortsunabhängig tätig zu sein und können diesen Wunsch größtenteils auch realisieren. Demgegenüber bevorzugen lediglich drei Prozent, ausschließlich vor Ort zu arbeiten. Zum Vergleich: 2022 lag dieser Anteil noch bei 14 Prozent.

„Die Herausforderungen der künftigen Arbeitswelt beschränken sich damit nicht nur auf den Mangel an Fachkräften oder den demografischen Wandel, sondern auch auf den grundlegenden Einstellungswandel, wie Menschen arbeiten wollen. Es besteht ein wachsendes Bedürfnis nach Flexibilität, ohne dabei Sicherheiten aufzugeben“, resümiert Maas.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will

Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen

Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).

Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.

Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine

FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.

Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.

Die Produktion als eigentlicher Hebel

Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.

Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.

Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen

Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.

Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.

Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.

12 Mio. USD für Secfix: Vom simplen Compliance-Tool zur europäischen Security-Plattform

Die regulatorischen Daumenschrauben für Europas Unternehmen ziehen sich an. Das Münchner Start-up Secfix liefert die passenden Antworten – und sichert sich nun in einer überzeichneten Series-A-Runde 12 Millionen US-Dollar.

Heute verkündet das Münchner Start-up Secfix einen bedeutenden Meilenstein: Das Unternehmen, das sich als eine der führenden End-to-End Security-Compliance-Plattformen in Europa positioniert, hat eine überzeichnete Series-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Kapitalmaßnahme von Alstin Capital. Flankiert wird der Lead-Investor von Bayern Kapital sowie dem Bestandsinvestor neosfer, der Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe.

Von der TU München zur europäischen Expansion

Hinter Secfix stehen die CEO Fabiola Munguia sowie ihre Mitgründer Grigory Emelianov (CTO) und Branko Džakula (CISO). Die Wurzeln des Start-ups reichen an die Technische Universität München (TUM) zurück, wo Munguia und Emelianov studierten. Zunächst startete das Team 2021 mit Requestee, einem Marktplatz für ethische Hacker und Penetrationstests – eine Gründungsgeschichte, über die StartingUp bereits ausführlich in einem Porträt berichtet hat.

Doch im direkten Austausch mit Start-ups und dem Mittelstand erkannten die Gründer*innen durch gutes Zuhören am Markt ein weitaus gravierenderes, strukturelles Problem: Europäische Unternehmen standen vor enormen Hürden, da Security-Zertifizierungen bis zu 18 Monate dauerten und extrem viel manuellen Aufwand erforderten. Dieser langsame und teure Prozess hemmte das Wachstum massiv, denn ohne die passenden Nachweise verzögerten sich wichtige Vertragsabschlüsse, was teilweise zu Millionenverlusten führte. Das Team verinnerlichte eine wichtige unternehmerische Lektion: Compliance ist kein reines IT-Thema, sondern ein entscheidender Wachstumshebel, um Enterprise-Deals überhaupt abschließen zu können. Aus dieser Erkenntnis heraus vollzog das Team einen strategischen Pivot zu Secfix (sie offizielle Umfirmierung und Rechtsformwandlung erfolgte im Januar 2023), um die Prozesse für Standards wie ISO 27001, den EU AI Act, NIS2, DSGVO und SOC 2 grundlegend zu automatisieren.

Vom reinen Tool zum strategischen Partner

Was bei Secfix ursprünglich als reines GRC-Automatisierungstool (Governance, Risk, Compliance) begann, hat sich laut Unternehmensangaben mittlerweile zu einer KI-gestützten End-to-End Security-Compliance-Plattform in Europa weiterentwickelt. Dies ist eine direkte Antwort auf die Marktdynamik: Mit Vorgaben wie ISO 27001, NIS2, DORA und dem EU AI Act steigt der regulatorische Druck auf europäische Firmen derzeit erheblich an. Um in diesem komplexen Umfeld nicht nur bloße Checkbox-Compliance zu betreiben, vereint Secfix heute Compliance-Automatisierung mit einem KI-nativen "CISO-as-a-Service". Das Portfolio deckt dabei weite Teile der Sicherheitsinfrastruktur ab und reicht von kontinuierlichem Monitoring, Incident-Management und Access-Management bis hin zu Cloud-Security-Scanning, Penetrationstests und vollumfänglicher Security-Führung.

Dieser ganzheitliche Ansatz scheint im Markt auf Resonanz zu stoßen: Laut Secfix können Kund*innen die Dauer ihrer Zertifizierungsprozesse durch die Plattform um bis zu 90 Prozent verkürzen. Gleichzeitig verweist das Start-up auf eine Audit-Erfolgsquote von 100 Prozent. Aktuell vertrauen bereits Hunderte von Kund*innen in über 15 europäischen Ländern auf den Service, darunter renommierte Unternehmen wie WorkMotion, Veremark, Orianda und Trafigura sowie Banken und Energieunternehmen.

Die nächsten Schritte: Europa im Visier und „Smart Money“ an Bord

Mit dem frischen Kapital will Secfix nun die Expansion in ganz Europa gezielt vorantreiben. Zudem investiert das Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Automatisierung und skaliert das CISO-as-a-Service-Angebot für die wachsende Nachfrage im Mid-Market.

Die strategische Neuausrichtung bringt Fabiola Munguia, die CEO des Münchner Unternehmens, wie folgt auf den Punkt: „Wir haben damit begonnen, Unternehmen schnell und unkompliziert zur Zertifizierung zu bringen. Heute werden wir zu ihrem langfristigen Security- und Compliance-Partner für alles, was danach kommt. Unsere Vision ist es, Secfix als führende End-to-End Security-Compliance-Plattform Europas zu etablieren, die Unternehmen von der ersten ISO-27001-Zertifizierung an durch ihre gesamte Security- und Compliance-Reise begleitet.“

Für das weitere Wachstum setzt Secfix dabei ganz bewusst auf "Smart Money". Mit dem Lead-Investor Alstin Capital holt sich das Start-up einen Münchner Fonds an Bord, der stark auf B2B-Software fokussiert ist. Besonders wertvoll dürfte der „All-in“-Ansatz des Investors sein: Neben Kapital unterstützt Alstin die Gründerteams aktiv durch Sales-Coaching, Go-to-Market-Strategien sowie den Zugang zu relevanten Industriekontakten.

Gründer*in der Woche: syntik – High-Tech im Herzen der Industrie

Wie Mert Erdoğan mit syntik den Mittelstand fit für die Zukunft machen will, indem er Unternehmen ganzheitlich von der KI-Strategie über das Mitarbeitendentraining bis hin zur technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen begleitet.

Vom sicheren Management-Sessel in das Wagnis der Selbständigkeit – diesen Weg wählen viele, doch nur wenige tun es mit einem so klaren Fokus auf die Old Economy. Mert Erdoğan, selbst Alumni der Universität Siegen, sah jahrelang eine wachsende Kluft: Auf der einen Seite die rasanten Fortschritte in der KI-Entwicklung, auf der anderen Seite ein deutscher Mittelstand, der oft noch mit Excel-Tabellen und Papierbergen kämpft.

„Ich habe in vielen Projekten gesehen, wie groß das Potenzial von KI ist. Vor allem in Bereichen, in denen heute noch unnötig viele repetitive Aufgaben manuell erledigt werden. Das Frustrierende war, dass diese Use Cases echten Mehrwert schaffen könnten, aber gerade im Mittelstand fehlt oft das Know-how, sie technisch und wirtschaftlich richtig einzuordnen. Genau da wollte ich ansetzen“, sagt Mert. Seine Antwort darauf ist syntik.

Der Dolmetscher zwischen zwei Welten

Das Problem vieler Traditionsunternehmen ist nicht der Unwille zur Innovation, sondern die Überforderung durch die Komplexität. Genau hier setzt das Geschäftsmodell von syntik an. Das 2025 im Siegerland gegründete Start-up versteht sich weniger als klassische IT-Beratung, sondern vielmehr als Übersetzer und Brückenbauer.

„Viele haben Angst vor großen KI-Investitionen ohne entsprechendem ROI und der Intransparenz dahinter. Wir übersetzen das Thema in verständliche, wirtschaftlich greifbare Schritte. Was muss individuell entwickelt werden, wie viel kostet dies, gibt es ggf. Fertige Lösungen. So machen wir aus Unsicherheit konkrete Handlungsmöglichkeiten“, so Mert.

Die Philosophie ist simpel: Technologie muss demokratisiert werden. Syntik holt die Unternehmen dort ab, wo sie stehen. Das Portfolio ruht dabei auf drei Säulen: Einer strategischen Beratung, die echte Anwendungsfälle jenseits von Spielereien identifiziert, einem umfangreichen Trainingsprogramm, das den Mitarbeitenden die Angst vor der "Black Box" KI nimmt, und schließlich der harten technischen Umsetzung individueller Softwarelösungen.

Alltagstauglichkeit statt KI-Schnickschnack

In einer Branche, die oft von Buzzwords und abstrakten Visionen dominiert wird, wirkt der Ansatz der Siegener erfrischend pragmatisch. Während etablierte IT-Riesen und schicke KI-Boutiquen aus den Metropolen sich oft auf DAX-Konzerne stürzen und entsprechende Preisschilder aufrufen, lässt syntik diese Nische bewusst links liegen.

Das Alleinstellungsmerkmal liegt in der kulturellen Passung. Die Macher hinter syntik treten nicht als abgehobene Tech-Evangelisten auf, sondern als Partner auf Augenhöhe. Sie sprechen die Sprache der Ingenieur*innen und Kaufleute im Mittelstand.

„Wir kommen nicht mit besonderen Folien, sondern mit echtem Verständnis für die Herausforderungen im Alltag. Ich kenne den Mittelstand, weil ich selbst aus dieser Welt komme. Mein Vater arbeitet sei über 20 Jahren bei den Deutschen Edelstahlwerke (DEW). Wir reden nicht über Visionen, wir reden über Lösungen, die heute schon etwas besser machen in den kaufmännischen Prozessen“, so Mert.

Dieser „Siegerländer Pragmatismus“ kommt an. Statt theoretischer Powerpoints liefert das Team Lösungen, die funktionieren – sei es die Automatisierung der Angebotserstellung oder die Optimierung der Materialdisposition. Es geht darum, KI vom abstrakten Gespenst zum nützlichen Werkzeug am Fließband oder im Büro zu machen.

„Unsere Kunden sagen oft ‚Das ist kein KI-Schnickschnack, das hilft uns wirklich im Alltag.‘ Und genau das ist unser Anspruch, Lösungen zu liefern, die sofort spürbar etwas verbessern und Kapazitäten für relevante Aufgaben frei werden“, so Mert.

Bootstrapping statt Venture Capital

Auch bei der Finanzierung bleibt Mert Erdoğan seiner Linie treu. Statt sich frühzeitig von Venture-Capital-Gebenden abhängig zu machen und Anteile gegen „schnelles Geld“ zu tauschen, wählte syntik den Weg des Bootstrappings. Das Unternehmen wächst organisch aus dem eigenen Cashflow.

Dieser Weg ist steiniger und erfordert mehr Geduld, signalisiert den Kund*innen aber auch Stabilität: Hier wird kein Geld verbrannt, um künstliche Wachstumsziele zu erreichen. Das Stammkapital der GmbH wurde klassisch eingebracht, das Risiko liegt beim Gründer.

„Wir wollen nur unseren Kunden verpflichtet sein, nicht irgendwelchen Wachstumsverpflichtungen von Investoren. Unabhängigkeit heißt für uns, dass wir selbst entscheiden, was sinnvoll ist. Und wir wachsen nur dort, wo es echten Mehrwert bringt. Wenn wir bestimmte KI-Produkte entsprechend etabliert haben und den Bedarf am stärksten an bestimmten Stellen sehen, können wir ggf. über Investoren sprechen“, betont der CEO.

Dieses Vorgehen schafft Vertrauen gerade beim Mittelstand, der oft skeptisch gegenüber fremdfinanzierten Start-up-Blasen ist.

Der Blick nach vorn: Fokus auf die Schwergewichte

Trotz der jungen Firmengeschichte – die Gründung erfolgte erst im Sommer 2025 – kann das Team bereits auf Referenzen aus über einem Dutzend Branchen verweisen. Im Gespräch mit dem Alumniverbund der Uni Siegen machte Erdoğan deutlich, wohin die Reise gehen soll: Der Fokus verschiebt sich zunehmend auf stark regulierte und dokumentationsintensive Sektoren wie Pharma, Chemie und Automotive.

Gerade in diesen Bereichen, wo Fehler teuer sind und Prozesse strikten Normen unterliegen, sieht der Gründer das größte Potenzial für KI-gestützte Effizienzsteigerung. Damit besetzt das Start-up seinen „Sweet Spot“ im Markt: Syntik agiert agiler und nahbarer als die nicht selten „trägen Tanker der Großberatungen“, ist aber gleichzeitig strategisch weitsichtiger als reine Software-Entwickler, die oft nur Code liefern, ohne die komplexen Prozesse des Mittelstands wirklich zu verstehen.

„Wir geben uns nicht mit Oberflächenlösungen zufrieden. Unser Ziel ist es, KI dort nutzbar zu machen, wo sie bisher scheitert. In kritischen Prozessen, unter realen Bedingungen mit echten Ergebnissen. Beim automatisierten Abgleich von Ausschreibungen, der strukturierten Verarbeitung technischer Anfragen, präzisen Forecasts in der Instandhaltung oder intelligenten Assistenzsystemen in Form von Chatbots für Normen und Richtlinien mit entsprechender Logik, Aktionen in Systemen und Mehrsprachigkeit“, so Mert.

Langfristig will das syntik den Schritt vom reinen Dienstleister zum Produktanbieter vollziehen. Geplant ist die Entwicklung standardisierter KI-Module, die sich wie Bausteine in verschiedene Unternehmenslandschaften integrieren lassen.

Mit syntik beweist Mert Erdoğan einmal mehr, dass Innovation nicht zwangsläufig aus den Metropolen kommen muss. Manchmal entsteht sie genau dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird: Mitten im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft.

ewigbyte: Datenspeicher für die Ewigkeit?

Wie das 2025 von Dr. Steffen Klewitz, Dr. Ina von Haeften und Phil Wittwer gegründete Münchner DeepTech-Start-up Microsoft und die Tape-Industrie herausfordert und sich für seine Mission 1,6 Millionen Euro Pre-Seed-Kapital sichert.

Daten werden oft als das „Öl des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet, doch ihre Lagerung gleicht technologisch oft noch dem Stand der 1950er Jahre. Während Künstliche Intelligenz und IoT-Anwendungen den weltweiten Datenhunger exponentiell in die Höhe treiben, werden Informationen physisch meist noch auf Magnetbändern (LTO) oder Festplatten archiviert. Diese Medien sind energiehungrig, müssen alle paar Jahre aufwändig migriert werden und sind anfällig für physikalische Zerfallsprozesse.

In diesen Markt für sogenannte Cold Data – also Daten, die archiviert, aber selten abgerufen werden – stößt nun das Münchner DeepTech-Start-up ewigbyte. Das Unternehmen, das erst im Jahr 2025 gegründet wurde, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt, die den Übergang in die industrielle Entwicklung ermöglichen soll. Angeführt wird das Konsortium von Vanagon Ventures und Bayern Kapital, ergänzt durch Business Angels aus dem BayStartUP-Netzwerk. Doch der Weg zum Markterfolg ist kein Selbstläufer, denn das Startup betritt ein Feld, auf dem sich bereits globale Giganten und etablierte Industriestandards tummeln.

Der Markt: Ein schlafender Riese erwacht

Der Zeitpunkt für den Vorstoß scheint indes gut gewählt. Branchenanalysten schätzen den globalen Markt für Archivdaten („Cold Storage“) auf ein Volumen von rund 160 bis 180 Milliarden Euro, mit Prognosen, die bis Mitte der 2030er Jahre auf über 450 Milliarden Euro ansteigen. Getrieben wird dies nicht nur durch KI-Trainingsdaten, sondern auch durch verschärfte Compliance-Regeln und den massiven Anstieg unstrukturierter Daten. Die derzeit dominierende Magnetband-Technologie stößt jedoch zunehmend an physikalische Dichtegrenzen und zwingt Rechenzentren zu kostspieligen Migrationszyklen alle fünf bis sieben Jahre, um Datenverlust durch Entmagnetisierung („Bit Rot“) zu verhindern.

Lasergravur statt magnetischer Ladung: So funktioniert es

Der Ansatz von ewigbyte bricht radikal mit diesem Paradigma. Statt Daten magnetisch oder elektronisch zu speichern, nutzt das Startup Femtosekunden-Laser, um Informationen mittels ultrakurzer Lichtpulse direkt in Quarzglas einzuschreiben.

Das Verfahren ähnelt mikroskopisch kleinen QR-Codes, die dreidimensional in das Material „graviert“ werden (Voxel). Das zentrale Versprechen: Einmal geschrieben, benötigen die Daten keinerlei Energie mehr zur Erhaltung. Das Glas ist resistent gegen Hitze, Wasser, elektromagnetische Impulse (EMP) und Cyberangriffe, da die Daten physisch fixiert sind (WORM-Speicher: Write Once, Read Many). Laut ewigbyte ermöglicht dies eine dauerhafte Archivierung über Jahrhunderte ohne die sonst üblichen laufenden Kosten für Klimatisierung und Migration.

Vom Hardware-Verkauf zum „Storage-as-a-Service“

Interessant für Gründer ist der strategische Schwenk im Geschäftsmodell, den ewigbyte vollzieht. Anstatt teure und wartungsintensive Lasermaschinen an Kunden zu verkaufen (CAPEX-Modell), positioniert sich das Start-up als Anbieter von „Storage-as-a-Service“. Kunden mieten Speicherkapazität, ewigbyte übernimmt das komplexe Handling der Laser. Dies senkt die Einstiegshürde für Pilotkunden massiv, erfordert aber vom Start-up hohe Vorab-Investitionen in die eigene Infrastruktur – ein klassisches „DeepTech“-Wagnis, das nur mit geduldigem Kapital funktioniert.

David gegen Goliath: Das Rennen um das Glas

Mit der Technologie ist ewigbyte allerdings nicht allein auf weiter Flur. Das Start-up begibt sich in direkten Wettbewerb mit einem der größten Technologiekonzerne der Welt: Microsoft forscht unter dem Namen „Project Silica“ seit Jahren an exakt dieser Technologie, um seine eigene Azure-Cloud-Infrastruktur unabhängiger von Magnetbändern zu machen. Auch lokal gibt es Konkurrenz: Das ebenfalls in München und den USA ansässige Unternehmen Cerabyte verfolgt einen ähnlichen Ansatz mit keramisch beschichtetem Glas, setzt dabei aber stärker auf kassettierte Hardware-Verkäufe.

Ewigbyte muss sich in diesem „Haifischbecken“ also klug positionieren. Mit dem frischen Kapital von 1,6 Millionen Euro will das Gründungsteam um CEO Dr. Steffen Klewitz, Technologiechef Phil Wittwer und Operations-Chefin Dr. Ina von Haeften nun den Schritt von der Forschung in die industrielle Anwendung vollziehen. Geplant ist die Entwicklung eines Prototyps, der als Basis für erste Pilotprojekte ab 2026 dienen soll. Ein entscheidender Vertrauensbeweis ist dabei der kürzlich erhaltene Validierungsauftrag der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND). Dieses Mandat gilt in der DeepTech-Szene als Ritterschlag, da SPRIND gezielt Technologien fördert, die das Potenzial haben, Märkte disruptiv zu verändern, für klassische VCs aber oft noch zu risikoreich sind.

Die technologischen Nadelöhre

Trotz der Euphorie über die Finanzierung und das SPRIND-Siegel bleiben die technischen und ökonomischen Hürden hoch. Die Achillesferse optischer Speichermedien war historisch immer die Schreibgeschwindigkeit (Throughput). Während ein Magnetband Daten in rasender Geschwindigkeit aufspult, muss ein Laser beim Glas-Speicher physische Punkte brennen. Um im Zeitalter von Petabytes konkurrenzfähig zu sein, muss ewigbyte eine massive Parallelisierung des Schreibvorgangs erreichen – das Start-up spricht hier von „über einer Million Datenpunkten pro Puls“.

Ein weiterer Knackpunkt sind die Kosten pro Terabyte. Magnetbänder sind in der Anschaffung spottbillig. Glas als Rohstoff ist zwar günstig, doch die komplexe Lasertechnik treibt die Initialkosten. ewigbyte muss beweisen, dass die Gesamtkostenrechnung (Total Cost of Ownership) über 10 oder 20 Jahre hinweg günstiger ausfällt, weil Strom- und Migrationskosten entfallen. Zudem entsteht für Kunden ein neues Risiko: Da die Daten nur mit speziellen optischen Geräten lesbar sind, begeben sie sich in eine Abhängigkeit vom Technologieanbieter (Vendor Lock-in).

Digitale Souveränität als Verkaufsargument

Hier kommt der strategische Aspekt der „Digitalen Souveränität“ ins Spiel, den auch die Investoren betonen. Da ein Großteil europäischer Daten derzeit auf US-amerikanischer Cloud-Infrastruktur liegt oder von Hardware aus Fernost abhängt, könnte eine physische, langlebige Speicherlösung „Made in Germany“ für Behörden, Banken und kritische Infrastrukturen ein entscheidendes Argument sein. Sandro Stark von Vanagon Ventures sieht im Ausbau der Speicherinfrastruktur den „Schlüssel für alles, was davor liegt: KI, Energie, Rechenleistung“.

Ob ewigbyte tatsächlich zu einem Unternehmen von „generationeller Bedeutung“ wird, wie es die Investoren hoffen, wird sich zeigen, wenn der angekündigte industrielle Prototyp die geschützten Laborbedingungen verlässt. Der Bedarf an einer Alternative zum Magnetband ist unbestritten da – das Rennen darum, wer den Standard für das Glas-Zeitalter setzt, ist hiermit eröffnet.

4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung für nuuEnergy

Das Münchner EnergyTech nuuEnergy sichert sich erneut frisches Kapital, um seine regionalen Installations-Hubs auszubauen. Das Start-up setzt auf eine Kombination aus eigenen Handwerksbetrieben und digitalen Prozessen – ein Ansatz, über den StartingUp bereits früh berichtete.

Das Ende 2023 gegründete Start-up nuuEnergy hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,3 Millionen Euro abgeschlossen. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir über den ersten großen Finanzierungserfolg der Münchner berichtet. Angeführt wird die aktuelle Runde nun von Amberra, dem Corporate-Venture-Arm der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Zu den weiteren Geldgebern gehören EnjoyVenture sowie die Bestandsinvestoren High-Tech Gründerfonds (HTGF), Vireo Ventures, better ventures und Bynd Venture Capital.

Marktlücke zwischen Konzern und Handwerk

Trotz einer spürbaren Delle im Absatzmarkt für Wärmepumpen im Jahr 2024 wächst der Sektor langfristig zweistellig. Die Herausforderung liegt oft nicht mehr in der Technologie selbst, sondern in der Umsetzung: Fachkräftemangel und ineffiziente Abläufe bremsen die Installation. Genau hier positioniert sich nuuEnergy als Bindeglied zwischen traditionellen Handwerksbetrieben und rein digitalen „Neo-Installern“.

Das Geschäftsmodell basiert auf dem Aufbau eigener regionaler Fachhandwerksbetriebe, sogenannter „Hubs“. Diese sind derzeit in den Großräumen München, Hamburg und Köln aktiv und decken einen Radius von rund 1,5 Stunden ab. Ergänzend arbeitet das Start-up in einigen Regionen mit Partnerbetrieben zusammen.

Digitalisierung trifft auf Meisterpflicht

Während die Installation vor Ort durch festangestellte Meister und Monteure erfolgt, setzt nuuEnergy im Hintergrund auf die vollständige Digitalisierung der Planungsprozesse. Spezialisierte Systemplaner erstellen individuelle technische Konzepte, um die Effizienz der Heizsysteme zu maximieren. Neben der Planung und Installation generiert das Unternehmen Umsätze durch langfristige Wartungsverträge sowie Zusatzangebote wie Wasserenthärtungsanlagen oder Energieberatung.

Nach Angaben des Unternehmens konnte der Umsatz von 2024 auf 2025 verfünffacht werden. Für das Jahr 2026 plant das Gründerteam um Tobias Klug und Julia Rafschneider die Umsetzung von Projekten im hohen dreistelligen Bereich.

Strategische Investoren an Bord

Mit dem frischen Kapital soll die Expansion der regionalen Betriebe vorangetrieben und die Prozesskette weiter digitalisiert werden. Der Einstieg von Amberra ist dabei strategisch relevant: Durch die Nähe zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe erhält das Start-up potenziellen Zugang zu einem riesigen Kundennetzwerk der Volks- und Raiffeisenbanken, die Immobilienbesitzer oft auch bei Finanzierungsfragen zur energetischen Sanierung begleiten.

„Dem Team geht es nicht um digitalen Vertrieb, sondern um echte, langfristige Innovation bei Handwerk und Technik“, kommentiert Gerrit Gnisa, Investment Manager bei EnjoyVenture, die Entscheidung für das Investment. Auch der HTGF sieht in dem hybriden Ansatz aus skalierbarer Tech-Plattform und lokalem Handwerk einen entscheidenden Hebel, um den Wärmepumpen-Hochlauf trotz Fachkräftemangel zu bewältigen.

Gründer*in der Woche: Famories – Wenn Stimmen bleiben

Wie das 2025 von Neele Himmelsbach und Lennie König gegründete Famories wertvollen Erinnerungen per privaten Podcasts ein digitales Zuhause gibt.

Die schönsten Familienerinnerungen entstehen zuhause, am Küchentisch, im Wohnzimmer, beim gemeinsamen Essen. Doch was passiert, wenn diese Momente verblassen? Neele Himmelsbach und ihr Co-Gründer Lennie König haben mit Famories eine Antwort darauf gefunden – und eine Plattform geschaffen, die Generationen verbindet, indem sie das Persönlichste bewahrt: unsere Stimme.

Es sind oft die leisen Momente, die den Anstoß für große Ideen geben. Für die Gründer*innen von Famories war es die Distanz zum Alltag, die die entscheidende Erkenntnis brachte. Während eines gemeinsamen Wanderurlaubs wurde Neele und Lennie schmerzlich bewusst, wie wenig sie eigentlich über die Lebensgeschichten ihrer eigenen Großeltern wussten. Diese Lücke im familiären Gedächtnis wurde durch einen Verlust noch deutlicher: Der Tod ihrer Großväter führte ihnen vor Augen, dass deren Geschichten, da sie nie festgehalten wurden, nun unwiederbringlich verloren waren.

Vom Sprachmemo zum „Privaten Podcast“

Die beiden beschlossen, es besser zu machen. Sie begannen, die Erinnerungen ihrer Großmütter aufzuzeichnen – ganz einfach per Sprachnachricht. Dabei machten sie eine entscheidende Entdeckung über die Kraft der eigenen Stimme: „Man hört Emotionen, Pausen, Lachen und dennoch ist die Hemmschwelle viel geringer als beim Schreiben oder Filmen“, so die Gründerin.

Der Ansatz war denkbar simpel: „Es reicht, eine Frage zu stellen und auf ‚Aufnehmen‘ zu drücken“, so Lennie. Doch die pragmatische Lösung offenbarte schnell ein technisches Problem: Die wertvollen Aufnahmen lagen verstreut auf verschiedenen Geräten. Aus diesem Chaos entwickelte Lennie den ersten Prototypen einer App, die diese Erinnerungen strukturiert und sicher speichert – die Idee des „privaten Familien-Podcasts“ war geboren. „Famories soll kein Telefonat ersetzen. Ich telefoniere weiterhin mit meiner Oma. Aber es schafft einen gemeinsamen Raum, in dem Geschichten gesammelt werden können, für die ganze Familie, über Generationen hinweg“, berichtet Neele.

Top-Start in die App-Charts

Was im Januar 2025 mit der Konkretisierung der Geschäftsidee im Digital Hub Aachen begann, nahm rasant Fahrt auf. Bereits im April 2025 wurde die Famories UG gegründet. Die Vision überzeugte nicht nur Investor*innen, sondern auch Jurys: Das Team sicherte sich das NRW-Gründerstipendium und gewann den Publikumspreis beim Pitch des Founder Institute Berlin. Der offizielle Launch im August 2025 zeigte, dass Famories einen Nerv getroffen hatte. Die App, die im Apple App Store und Google Play Store veröffentlicht wurde, positionierte sich bereits am ersten Wochenende auf Platz 24 der App-Store-Charts in der Kategorie „Soziale Netzwerke“.

Ein digitales Zuhause für alle Generationen

Heute ist Famories weit mehr als ein reines Archiv für Großeltern-Geschichten. Die Gründer*innen formulieren ihre Mission klar: „Unser Ziel ist es, Familien dauerhaft näher zusammenzubringen, indem wir ein digitales Zuhause schaffen“, so die Gründer*innen.

Durch wöchentliche Fragen und thematische Alben entstehen in der App echte „Erzählräume“. Egal ob für Pendler*innen, Studierende im Ausland oder Eltern – die App hilft Familien, Erinnerungen festzuhalten, die sonst verloren gingen. „Wir bekommen immer wieder Nachrichten von Nutzer*innen, die Famories für ganz unterschiedliche Lebensmomente nutzen: Eine Nutzerin hat uns geschrieben, dass sie die Meilensteine ihrer Kinder festhält, ein anderer Nutzer hat Famories sogar auf seiner eigenen Hochzeit genutzt. Das zeigt uns, dass unsere App viel breiter eingesetzt wird, als wir es ursprünglich gedacht haben.“

Wie wichtig dieser Ansatz gesellschaftlich ist, zeigte ein Pilotprojekt im Juli 2025 in Senioren-Wohngemeinschaften in Wildau und Zeuthen. Gemeinsam mit den Bewohner*innen wurden Lebensgeschichten festgehalten, was nicht nur den Dialog zwischen den Generationen stärkte, sondern auch den immensen Wert erzählter Erinnerungen für Angehörige und Pflegende unterstrich. „Das Projekt hat uns gezeigt: Jeder Mensch hat spannende Geschichten, man muss sich nur die Zeit nehmen, nachzufragen und zuzuhören. Genau das geht im Alltag oft verloren“, erzählt Lennie.

Vernetzung und Vision

Gründerin Neele treibt die Vision des Unternehmens konsequent voran. Im November 2025 wurde sie in das renommierte SHEROES-Investmentnetzwerk aufgenommen. Auch die Präsenz in der Öffentlichkeit wächst: Am 11. Februar sind die Gründer*innen im Rahmen des „Leaders & Mission Podcasts“ zu Gast bei IKEA in Berlin-Tempelhof. Dort diskutieren sie, wie IKEA Räume für Begegnung schafft, während Famories „die Geschichten bewahrt, die dort entstehen“.

Mit Funktionen wie personalisierbaren Weihnachtszeitungen und einem digitalen Adventskalender hat das Start-up zuletzt eindrucksvoll Gespür für emotionale Bindung bewiesen. Famories zeigt damit, dass in einer immer schnelleren digitalen Welt das Bedürfnis nach Beständigkeit wächst – und bietet eine Lösung, damit die Geschichten, die uns verbinden, nie wieder verloren gehen. „Langfristig wollen wir Geschichten nicht nur digital in der App bewahren, sondern Nutzer*innen ermöglichen, aus den Folgen Bücher oder sogar Videos zu generieren. Kinder sollen eine Tonie-Figur ihrer eigenen Oma erhalten, die ihre Geschichte erzählt“, träumt Neele.

GeneralMind: 12 Mio. Dollar Investment nur 6 Monate nach Gründung

Das Berliner KI-Start-up GeneralMind entwickelt ein sog. autonomes AI System of Action, das wiederkehrende, komplexe Arbeitsschritte entlang von Waren- und Zahlungsflüssen automatisiert.

GeneralMind, ein „KI System of Actionˮ zur Automatisierung von digitaler Zettelwirtschaft, unstrukturierter Koordination sowie ineffizienter manueller Prozesse entlang der gesamten Lieferkette, gibt heute den Abschluss seiner Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde ist eine der größten bekannten europäischen Pre-Seed Runden der letzten Jahre und wurde weniger als sechs Monate nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit des Unternehmens abgeschlossen. GeneralMind will die Mittel verwenden, um die Skalierung seiner Technologie in Europa voranzutreiben.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Lakestar, Leo Capital, Lucid Capital, Heliad, BOOOM, mit Partizipierung von etablierten Angel-Investoren wie Alexander Kudlich, Jens Urbaniak, Samir Sood und Vishal Lugani.

GeneralMind wurde in Berlin vom Gründerteam um die Razor Group gemeinsam mit führenden Technologen aus dem Silicon Valley gegründet: Tushar Ahluwalia Shrestha Chowdhury, Dr. Oliver Dlugosch, Lennart von Hardenberg, Nishrit Shrivastava und Sergiu Șoima. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt das Unternehmen einen weiteren Standort in Bangalore.

GeneralMind – das „AI System of Action“

Unternehmen arbeiten heute mit sogenannten Systems of Record SoR, zum Beispiel ERP-Systemen, um die Komplexität von Lieferketten zu bewältigen. Trotz dieser Systeme findet ein Großteil der operativen Arbeit weiterhin in E-Mail-Posteingängen und Spreadsheets statt: Teams müssen unstrukturierte Kommunikation und Koordination, Übergaben, Rückfragen und Ausnahmen manuell zusammenführen, nachhalten und in Systeme übertragen. Oft fehlt dabei klare Nachverfolgbarkeit, es entstehen Medienbrüche und die Fehleranfälligkeit ist hoch, obwohl genau diese Arbeit entscheidend ist, um die Lieferkette zuverlässig am Laufen zu halten.

GeneralMind entwickelt das „AI System of Action“ (SoA), um genau diese manuelle, repetitive Arbeit sowie unstrukturierte Koordination entlang der Lieferkette end-to-end zu übernehmen, als operative KI-Ebene über bestehenden Systemen, menschenüberwacht und bei Bedarf mit Freigabe.

KI-Autopilot für operative Prozesse mit menschlicher Fähigkeit

Der KI-Autopilot von GeneralMind übernimmt die „digitale Zettelwirtschaft" entlang komplexer Lieferketten, indem er automatisiert manuelle, repetitive Abläufe zwischen E-Mail, Excel und ERP-Systemen autonom ausführt. Eingehende Aufgaben (oft per E-Mail) werden erfasst, analysiert und anschließend end-to-end ausgeführt. Besonders dort, wo viele kleinteilige Aufgaben zuverlässig abgearbeitet, Abstimmungen sauber nachgehalten, Termine und Fristen gesichert und zahlreiche interne und externe Stakeholder entlang des Prozesses koordiniert werden müssen. Zum Beispiel in Beschaffung, Vertrieb oder der Rechnungsbearbeitung.

Diese „digitale Zettelwirtschaft“ kostet global agierende Unternehmen entlang ihrer Lieferketten teilweise Umsätze in Milliardenhöhe. Ware bleibt liegen, Entscheidungen verzögern sich, Aufgaben gehen im Tagesgeschäft unter.

„Unternehmen wissen oft genau, wo es hakt, scheitern aber an der operativen Umsetzung“, sagt Tushar Ahluwalia, Gründer und CEO von GeneralMind. „Ich habe im E-Commerce immer wieder gesehen, wie digitale Zettelwirtschaft, ineffiziente manuelle Prozesse und schmerzhafte Stakeholder-Koordination zwischen unstrukturierter Kommunikation und ERP-Systemen enorme Ineffizienzen in großen Unternehmen erzeugen. Genau dieses Problem lösen wir mit GeneralMind. Unsere KI übernimmt diese Prozesse end-to-end; kein Copilot, sondern mit Autopilot-Funktionalität, die von Menschen überwacht und bei Bedarf freigegeben wird“, ergänzt er.

GreenTech-Start-up UV Energy sammelt 1,1 Mio. Euro

Das Böblinger GreenTech-Start-up UV Energy will die Energiewende radikal beschleunigen. Mit einem „minimalinvasiven“ Montage-Ansatz und einer KI-Plattform zielt das Unternehmen auf eine Marktlücke, die große Baukonzerne bislang links liegen lassen.

Klassische Photovoltaik-Projekte auf Parkflächen gleichen oft einem Marathon: Statik-Prüfungen, komplexe Tiefbauarbeiten für Betonfundamente und das Risiko, beim Aufreißen des Asphalts bestehende Strom- oder Wasserleitungen zu beschädigen, schrecken viele Immobilienbesitzer*innen ab. UV Energy, 2023 von Steffen Theurer und Felix Gerhardt (heute nicht mehr aktiv) gegründet, löst dieses Problem mit einem technologischen Doppelschlag aus Hardware und Software.

Angriff auf die „Beton-Riesen“

Mit seinem Ansatz besetzt UV Energy gezielt die Nische zwischen lokalen Handwerksbetrieben und industriellen Großanbietern wie Goldbeck. Während sich massive Stahlkonstruktionen oft erst bei riesigen Flächen rechnen und lokale Solarteure häufig an der komplexen Statik von Parkdecks scheitern, bietet das Start-up eine standardisierte Lösung für den Mittelstand – rentabel bereits ab zehn Stellplätzen.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil ist der Verzicht auf klassische Fundamente. Das System wird mittels spezieller Verfahren direkt auf oder im Bestand verankert. Da keine schweren Erdarbeiten nötig sind, entfallen Aushärtungszeiten für Beton und das Risiko für Erdkabel.

Der Algorithmus als Bauleiter

Skaliert wird das Modell durch eine eigene KI-Plattform. Während Wettbewerber Projekte oft händisch prüfen müssen, automatisiert die Software von UV Energy die Wertschöpfungskette von der ersten Skizze bis zur Logistik. Die KI analysiert Parkflächen und berechnet die optimale Belegung auch auf verwinkelten Arealen. Das Versprechen von CEO Steffen Theurer: Von der Anfrage bis zum Netzanschluss vergehen im Optimalfall nur drei bis sechs Wochen – ein Bruchteil der branchenüblichen Dauer.

Erfolgreicher Proof-of-Concept

Dass die Kombination aus fundamentloser Montage und KI-Planung funktioniert, beweist das Unternehmen bereits in der Praxis. Ein prominentes Referenzprojekt ist die Zentrale der Vereinigten Volksbanken in Böblingen. Die Anlage ging bereits im Juli 2025 ans Netz, überdachte 21 Stellplätze im laufenden Betrieb und lieferte vom Start weg Strom. Ein Tempo, das auch die Politik überzeugte: Umweltministerin Thekla Walker würdigte das Projekt als Vorbild für die effiziente Nutzung versiegelter Flächen.

1,1 Millionen Euro für die Expansion

Dieser technologische Vorsprung hat nun Investoren überzeugt. In der aktuellen Finanzierungsrunde (Februar 2026) sicherte sich UV Energy rund 1,1 Millionen Euro. Angeführt vom Business Angel Netzwerk Companisto und unterstützt durch den Industriespezialisten Irion, soll das Kapital nun in den Vertriebsausbau fließen. Tim Weifenbach, Investment Manager bei Companisto, sieht den USP klar definiert: „UV Energy punktet mit einem skalierbaren Ansatz in einem Markt, der durch regulatorische Vorgaben – wie die Solarpflicht auf Parkplätzen in Baden-Württemberg und NRW – massiv wächst.“

Fazit

UV Energy zeigt, wie DeepTech die Baubranche aufbrechen kann. Durch den Einsatz von KI wird aus einem trägen Bauprojekt ein schnell lieferbares Produkt – ein entscheidender Hebel, um die ambitionierten Klimaziele im Gebäudesektor überhaupt erreichbar zu machen.

New Defense: Christoph Keese wird Co-Founder der Defence-Plattform BASED

Das New-Defense-Ökosystem BASED holt sich prominente Verstärkung: Gemeinsam mit Gründer Lippold von Oldershausen will Christoph Keese als Co-Founder die europäische Start-up-Landschaft für Sicherheits- und Dual-Use-Technologien radikal beschleunigen.

In der europäischen Defense-Tech-Szene zeichnet sich eine signifikante Machtverschiebung ab: BASED, das führende Ökosystem für Dual-Use- und New-Defense-Start-ups, schaltet offiziell in eine neue strategische Wachstumsphase. Mit dem Einstieg des profilierten Medienunternehmers, Strategen und Venture-Investors Christoph Keese als Co-Founder untermauert das Unternehmen seinen Anspruch, die zentrale operative Infrastruktur für Sicherheit und Innovation in Europa zu werden.

Vom Frühstückstisch zur staatlich beauftragten Drehscheibe

Die Erfolgsgeschichte von BASED nahm ihren Anfang am Verhandlungstisch. Was Gründer Lippold von Oldershausen vor drei Jahren mit dem Munich Security Breakfast als hochkarätiges Forum im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz etablierte, hat sich längst zu einer festen Institution entwickelt. Aus dieser Initiative heraus entstand im Jahr 2024 die Plattform BASED, die kurz darauf einen entscheidenden Meilenstein erreichte: Die Beauftragung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung als offizieller de:hub Security & Defense. Seither verfolgt die Plattform das Ziel, New-Defense-Start-ups, den Mittelstand, Investoren und Bedarfsträger strukturiert zu vernetzen, um technologische Souveränität nicht nur als Vision zu begreifen, sondern aktiv umzusetzen.

Strategisches Schwergewicht für die Skalierungsphase

Mit Christoph Keese gewinnt BASED nun ein unternehmerisches Schwergewicht mit tiefen Wurzeln in der europäischen Wirtschafts- und Medienlandschaft. Der Volkswirt und Journalist, der unter anderem als Chefredakteur der Financial Times Deutschland und der WELT sowie als Wegbereiter von POLITICO Europe agierte, bringt wertvolle Expertise als Brückenbauer und Venture-Investor mit. Für Keese steht fest, dass Europa in der aktuellen geopolitischen Lage vor allem Umsetzungskraft benötigt. Sein Ziel ist es, BASED gemeinsam mit Lippold von Oldershausen zur zentralen Plattform eines handlungsfähigen europäischen Defence-Ökosystems auszubauen, indem Innovationen skaliert, Kapital mobilisiert und institutionelle Verantwortung gebündelt werden.

Ein Turbo für Dual-Use-Gründer

Für Gründerinnen und Gründer im Bereich Dual-Use bedeutet diese personelle Verstärkung vor allem eine stärkere Sichtbarkeit und verbesserte Skalierungschancen. BASED fungiert dabei als Enabler, der Start-ups den oft schwierigen Zugang zu industriellen Kapazitäten, privatem Kapital und staatlichen Bedarfsträgern ebnet. In einer Zeit, in der Resilienz und technologische Souveränität zu Grundvoraussetzungen für Wohlstand geworden sind, bietet das Duo von Oldershausen und Keese eine Plattform, die Gründer*innen hilft, ihre Innovationen sicherheitspolitisch wirksam zu verankern und strategisch zum Erfolg zu führen.

StartingUp-Fazit: Was bedeutet das für die Szene?

Lange Zeit war Defense-Tech ein Nischenthema für Spezialist*innen, doch durch die institutionelle Verankerung als de:hub und die zusätzliche strategische Schlagkraft von Keese rückt das Thema endgültig in den Investment-Mainstream. Für Gründer*innen im Bereich Dual-Use bedeutet das: Die Barrieren zwischen ziviler Innovation und staatlicher Sicherheitsarchitektur werden durchlässiger. Wer heute Technologien entwickelt, die Europa resilienter machen, findet in BASED nun eine Infrastruktur vor, die industriell und politisch Türen öffnet, die bisher fest verschlossen schienen.

Service: So profitieren Start-ups von BASED

Für Gründerinnen und Gründer aus den Bereichen Dual-Use, Deep-Tech und Sicherheit bietet BASED konkrete Anknüpfungspunkte, um die „Valley of Death“-Phase schneller zu überwinden:

Zugang zum Netzwerk: Als offizieller de:hub öffnet die Plattform Türen zu Bundesministerien, der Bundeswehr und internationalen Sicherheitsinstitutionen.

Investoren-Matchmaking: BASED bringt kapitalsuchende Start-ups mit spezialisierten VCs und Business Angels zusammen, die ein tiefes Verständnis für die Zyklen im Defence-Sektor haben.

Industrie-Partnerschaften: Über das Ökosystem lassen sich Kooperationen mit etablierten mittelständischen Unternehmen schließen, um Prototypen in die industrielle Skalierung zu bringen.

Wissenstransfer: Kuratierte Events bieten die Chance auf direktes Feedback von hochrangigen Entscheidungsträgern aus Politik und Industrie.

Interessierte Gründer*innen können über die Website BASED direkt Kontakt aufnehmen.

E-Bike-Start-up Sushi Bikes gerettet

Nach der Insolvenz im November 2025 übernimmt die Düsseldorfer Wealth Collect Holding das Münchner E-Bike-Start-up. Gründer Andreas Weinzierl bleibt an Bord – und spricht von einem „Befreiungsschlag“.

Aufatmen in der Münchner Mobilitäts-Szene: Das Zittern um Sushi Bikes hat ein Ende. Wie heute bekannt wurde, übernimmt die WEALTH COLLECT Holding (WCH) die Marke und die Assets des Unternehmens. Der Deal markiert den Abschluss eines mehrmonatigen Investorenprozesses, nachdem die operative Gesellschaft im November 2025 Insolvenz anmelden musste.

Für das 2019 gegründete Start-up, das mit minimalistischen E-Bikes zum Kampfpreis von unter 1.000 Euro den Markt aufmischte, bedeutet der Einstieg der Düsseldorfer Holding das Überleben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Opfer der Marktkonsolidierung

Sushi Bikes galt lange als Vorzeige-Startup der deutschen Mobilitätswende. Mit dem Versprechen, ein E-Bike zu bauen, das „so leicht und bezahlbar ist wie ein klassisches Fahrrad“, traf Gründer Andreas Weinzierl einen Nerv. Über 30.000 Räder wurden verkauft, Prominente wie Joko Winterscheidt waren früh als Investoren an Bord (und stiegen bereits vor der Krise aus).

Doch wie viele Direct-to-Consumer-Brands (DTC) im Fahrradmarkt bekam auch Sushi die massive Abkühlung der Nachfrage nach dem Corona-Boom zu spüren. Volle Lager, sinkende Margen und Kaufzurückhaltung führten im Herbst 2025 schließlich zur Zahlungsunfähigkeit. Der nun erfolgte Verkauf an die WCH beendet die Hängepartie.

„Befreiungsschlag“ für den Gründer

Andreas Weinzierl, der das Unternehmen auch unter dem neuen Eigentümer weiterführen wird, kommentiert den Deal sichtlich erleichtert. „In den vergangenen Monaten haben wir hart dafür gekämpft, eine Lösung zu finden, die der Marke SUSHI BIKES und unserer treuen Community gerecht wird. Dass wir nun mit einem starken Partner an der Seite weitermachen können, fühlt sich wie der Befreiungsschlag an“, so Weinzierl.

Dass der Gründer nach einer Insolvenz operativ an der Spitze bleibt, deutet darauf hin, dass der neue Eigentümer den Markenwert eng an die Person Weinzierl knüpft.

Strategischer Fit für die Holding

Die Käuferin, die Wealth Collect Holding aus Düsseldorf, ist bisher vor allem in den Bereichen Private Equity, Green Energy und Real Estate aktiv. Mit Sushi Bikes holt sich CEO Rainer Langnickel nun einen „Volumentreiber“ ins Portfolio, der als Einstiegssegment in ein breiteres Mobilitäts-Ökosystem integriert werden soll.

„Die Stärke von Sushi liegt in der konsequenten Reduktion auf das Wesentliche“, lässt sich Langnickel zitieren. Die Holding will nun vor allem die finanzielle Stabilität nutzen, um Lieferketten und Service zu optimieren – Bereiche, die in der Vergangenheit oft unter der knappen Liquidität des Startups litten. Für die Kunden soll sich laut Unternehmen wenig ändern: Die Identität der Marke bleibt erhalten.

Auf einen Blick: Der Deal

- Unternehmen: Sushi Bikes (München)

- Käufer: WEALTH COLLECT Holding GmbH (Düsseldorf)

- Gründer: Andreas Weinzierl (bleibt Geschäftsführer)

- Hintergrund: Übernahme aus der Insolvenz (Asset Deal)

- Traktion: > 30.000 verkaufte Bikes seit 2019

- Status: Marke bleibt bestehen, Service und Produktion laufen weiter

TUM Security and Defense Alliance gegründet

München als Festung der Innovation: Heute wurde die TUM Security and Defense Alliance als strategischer und interdisziplinärer Innovationshub für Sicherheits- und Verteidigungstechnologien gegründet.

Der Großraum München gilt bereits jetzt als einer der bedeutendsten Standorte für die europäische Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft. Mit der Gründung der neuen TUM Security and Defense Alliance soll dieses Ökosystem nun institutionalisiert und strategisch gebündelt werden. Der Fokus liegt dabei nicht auf einem einzelnen Sektor, sondern auf einem ganzheitlichen Ansatz: Die Allianz deckt alle relevanten militärischen Domänen ab – von Luft und Weltraum über Land und See bis hin zum immer wichtiger werdenden Cyber- und Informationsraum.

„Wer den Frieden sichern will, muss ihn verteidigen können“

Die Initiative markiert einen spürbaren Wandel im Umgang deutscher Hochschulen mit militärischer Forschung. TUM-Präsident Prof. Thomas F. Hofmann fand bei der Gründung deutliche Worte für diese Neuausrichtung: „Wer den Frieden sichern will, muss ihn verteidigen können. Zu dieser Aussage stehen wir.“ Die Allianz solle Spitzenforschung verantwortungsvoll, aber effizient in marktfähige Innovationen überführen, die der Abschreckung und Stabilisierung dienten.

Unterstützt wird das Vorhaben von einer breiten Koalition aus Industrie und Forschung. Zu den Partnern zählen etablierte Schwergewichte wie Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines und Diehl Defence, aber auch Einhörner und Start-ups der neuen Rüstungsgeneration wie das KI-Unternehmen Helsing, der Raketenbauer Isar Aerospace oder der Drohnenhersteller Quantum-Systems.

Politische Rückendeckung: „Hightech schützt Heimat“

Die politische Dimension des Projekts unterstrich Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume. Er bezeichnete die Gründung als Schritt, der den Freistaat zur „technologischen Kommandozentrale für Europas Sicherheit“ mache. Blume erteilte langwierigen Debatten über Zivilklauseln an Universitäten eine Absage und forderte einen pragmatischen Umgang mit Dual-Use-Technologien (Anwendungen, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind). „In Zeiten hybrider Hightech-Kriege ist Mut zur Innovation entscheidender Faktor. Es gilt das Prinzip: Hightech schützt Heimat“, so der Minister.

Vom Labor ins Feld

Operativ soll die Allianz als Schnittstelle fungieren, um das oft zitierte „Tal des Todes“ zwischen Grundlagenforschung und einsatzfähigem Produkt zu überbrücken. Prof. Chiara Manfletti, die Koordinatorin der Allianz, betonte, dass man die wichtigsten Akteure nun an einen Tisch bringe, um Forschung und Umsetzung systematisch zu stärken.

Konkret verfolgt der Hub sechs Kernziele. Dazu gehören der Aufbau spezialisierter Testumgebungen – etwa für Drohnenschwärme oder Cyber-Abwehr –, die gezielte Förderung von Start-ups über die TUM Venture Labs sowie die Ausbildung von Talenten im Verteidigungssektor. Auch die Zusammenarbeit mit der Universität der Bundeswehr ist zentral. Deren Präsidentin Prof. Eva-Maria Kern sieht in der Bündelung der Kompetenzen einen essentiellen Beitrag „für ein freies, sicheres und resilientes Europa“.

Mit der Gründung der „TUM Security and Defense Alliance“ sendet der Standort München ein klares Signal: Die technologische Antwort auf die veränderte Sicherheitslage in Europa soll künftig maßgeblich aus Bayern kommen.

Auf einen Blick: Die Partner der Allianz

Neben der TUM und der UniBw M sind folgende Unternehmen und Institutionen beteiligt:

- Industrie & Konzerne: Airbus Defence and Space, Hensoldt, MTU Aero Engines, Diehl Defence, MBDA Deutschland, Rohde & Schwarz, SAP, IABG.

- Scale-ups & Start-ups: Helsing, Isar Aerospace, Quantum-Systems, Neuraspace, Resaro Europe, TYTAN Technologies.

- Ökosystem: TUM Venture Lab Aerospace / Defense.

Gründer*in der Woche: JUPUS - zwischen Jura und KI

Wie René Fergen mit seinem LegalTech-Start-up JUPUS dem Fachkräftemangel in Kanzleien entgegenwirken und unseren Zugang zum Rechtssystem sichern will.

Es gibt Branchen, die scheinen immun gegen Wandel zu sein. Die Rechtsbranche ist eine davon – konservativ, traditionsbewusst, hierarchisch. Digitalisierung und Transformation sind dort Konzepte, die längst noch nicht ihren Schrecken verloren haben. Das beginnt sich zu ändern, unter anderem auch dank René Fergen und seinem Start-up JUPUS. Fergen, studierter Jurist, erfuhr in erster Person, wie manuelle Prozesse die Arbeit in Kanzleien verlangsamen und wie sehr dies die Branche – geplagt vom Fachkräftemangel – ausbremst. Als 25-jähriger technologiebegeisterter Student entschied er sich dafür, eine Lösung zu bauen.

Er war davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) Kanzleien revolutionieren kann. Heute, nur wenige Jahre später, gilt René als einer der wichtigsten Treiber dieser Entwicklung und sein Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Start-ups in Europa.

„Kein Mandant spricht mit einer KI“

Wenn René heute erzählt, wie alles begann, schwingt in seiner Stimme immer noch ein Rest Ungläubigkeit mit. „Ich war noch im Studium und habe in einer Branche gepitcht, in der Anzug und Krawatte zum Pflichtprogramm gehören“, erinnert er sich. „Ich kam im Hoodie, war in den Augen vieler zu jung, um die Lösung für eine der größten Herausforderungen der Branche zu haben. Nicht selten wurde ich einfach aufgrund meines jungen Alters belächelt. Da kollidierten zwei Welten aufeinander.“

Seine Idee: KI-gestützte Tools, die den Kanzleialltag automatisieren, von der Telefonassistenz über die Mandatsaufnahme und die Aktenanlage bis hin zur Erstellung kompletter Schriftsätze. Eine gute Idee, zumal es so ein Tool bisher nicht auf dem Markt gab. Trotzdem musste der junge Gründer durch eine harte Schule gehen. Akquisegespräche waren oft demotivierend.

Viele waren noch nicht bereit für die Transformation und sagten: „Kein Mandant gibt sensible Daten in einen Chatbot ein.“ „Niemand will mit einer Telefon-KI sprechen.“ Und: „Wenn das funktionieren würde, hätte es längst jemand gemacht.“

Der Diplom-Jurist ließ sich nicht beirren. „Ich wusste, dass Kanzleien an ihrer eigenen Bürokratie ersticken, dass nicht Digitalisierung, sondern Stillstand das Risiko ist.“ Die ihm entgegengebrachte Skepsis blieb zunächst Renés Begleiter. „‚Das geht nicht‘ war wahrscheinlich der Satz, den ich in den ersten Jahren am häufigsten gehört habe“, sagt er. Doch er verstand, dass Widerstand auch ein Signal für Potenzial sein kann. „Wenn niemand an deine Idee glaubt, bedeutet das oft nur, dass sie neu ist. Das Unmögliche wirkt unmöglich, bis man es tut.“

Ein Podcast als Inspiration

Im Jurastudium dreht sich eigentlich alles um Klausuren, Hausarbeiten, Staatsexamen. Ein bisschen an der Praxisrealität vorbei, fand René. Der Weg in die LegalTech-Welt begann für ihn mit einem Podcast. Er habe „einfach mal reingehört“ und nie wieder aufgehört zu brennen, erzählt er heute. Plötzlich war ihm klar: Die Rechtsbranche stand vor einem Wendepunkt. Ihre Zukunft wird nicht nur digitaler, sondern grundlegend anders.

Um diesen Gedanken eine Plattform zu geben, gründete er noch zu Studienzeiten einen LegalTech-Verein. Er suchte den Austausch mit Anwält*innen, Richter*innen und Professor*innen. Aus Diskussionen wurden Ideen, aus Ideen erste Prototypen. Gemeinsam mit zwei Informatikstudenten entwickelte er 2022 einen kleinen Chatbot für Kanzlei-Websites. Die Idee war noch roh, aber er verkaufte das Tool an die ersten Kanzleien. Es funktionierte und verschaffte die geplante Entlastung. Als der junge Gründer einen Business Angel überzeugte, floss die erste Investition. Aus einem studentischen Nebenprojekt wurde so ein echtes Vorhaben.

Bruch und All-in-Moment

Doch gerade als das Projekt Fahrt aufnahm, kam ein heftiger Rückschlag im Gründungsteam. „Als wir drei, vier, fünf aktive Kanzleikunden hatten, stiegen meine Mitgründer von heute auf morgen aus“, erzählt René. „Für mich war das ein Schock: laufende Kunden, Investorenerwartungen – und plötzlich keinen, der die Technologie vorantrieb.“

Es folgte ein harter Konflikt. René stand vor einer Entscheidung: aufgeben oder sich verschulden, um das Projekt zu retten. Er glaubte an seine Idee und entschied sich dafür, 60.000 Euro Schulden aufzunehmen. Ohne Einkommen, direkt nach dem Studium, ging er all-in. Dieser Moment markierte den Wendepunkt und war die Geburtsstunde von JUPUS.

Neustart mit klarer Mission

Denn kurz darauf lernte René Jannis Gebauer kennen, seinen heutigen Co-Founder. Rasch setzten der Jurist und der Tech-Experte Konzept, Produkt und Marke neu auf. In nur zwei Jahren entstand so das erste KI-Sekretariat speziell für Anwaltskanzleien. Das LegalTech-Start-up hat über acht Millionen Euro von namhaften Investoren wie Acton Capital und dem High-Tech Gründerfonds eingesammelt. Aus der Zweimann-Bude ist ein 60-köpfiges Team aus Entwickler*innen, KI-Expert*innen, Jurist*innen und viel mehr geworden. JUPUS’ Website-Chatbot und Telefon-KI gelten als die meistgenutzten KI-Tools für Anwaltskanzleien im deutschsprachigen Raum. Die Plattform bearbeitet mehr als 10.000 Anrufe pro Woche und über 400 juristische Vorgänge täglich – mehr als jede Kanzlei im DACH-Raum.

JUPUS automatisiert wiederkehrende Abläufe vollständig, von der Mandatsaufnahme über Terminvereinbarungen bis hin zur Kommunikation mit Mandant*innen. Prozesse, die bis zu zehn Tage dauern können, reduziert das Tool dank seiner KI auf wenige Minuten. So sparen Kanzleien im Schnitt bis zu 70 Arbeitsstunden pro Monat. Die neu gewonnene Zeit können Anwält*innen in die juristische Arbeit stecken, also in die Rechtsberatung, die Vertretung vor Gericht oder in Verhandlungen. Ein enormer Gewinn für Kanzleien und Mandant*innen.

Die Plattform ist die erste Lösung auf dem deutschen Markt, die ganze Prozesse in der gesamten Kanzleitätigkeit schnell, DSGVO-konform und skalierbar automatisiert übernimmt. Denn bisher werden in einer durchschnittlichen mittleren Kanzlei selbst Vorgänge, die mit digitalen Tools erledigt werden könnten, meist manuell bearbeitet: Dokumentation und Auflistung der Neuanfragen, Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den Klient*innen, Terminfindung, Dokumente einscannen, ablegen, mit der Post zur Unterschrift verschicken etc.pp. Wenn die Fachkraft fehlt, blockiert das die Ressourcen der Anwält*innen.

Technologie mit Wirkung

Warum das wichtig ist? In Deutschland gibt es rund 50.000 Anwaltskanzleien. Viele von ihnen kämpfen mit denselben Problemen: steigende Mandant*innenerwartungen, Fachkräftemangel, stagnierende Prozesse. Vor allem kleine und mittlere Kanzleien (90 Prozent des Markts) leiden darunter. Ganz besonders macht ihnen der Fachkräftemangel zu schaffen. Und das wird sich in absehbarer Zukunft nicht ändern, denn es gibt zwar immer mehr Anwält*innen, aber immer weniger Rechtsanwaltsfachangestellte. Das belegen diese Zahlen: Während sich die Zahl der Anwält*innen in den letzten 30 Jahren verdreifacht hat, ist die Zahl der Auszubildenden in Kanzleien um 70 Prozent gesunken.

„Wir lösen kein Luxusproblem“, sagt René. „Wir sorgen dafür, dass auch kleine und mittlere Kanzleien konkurrenzfähig bleiben. Und dass Bürger*innen weiterhin Zugang zu rechtlicher Unterstützung haben, unabhängig davon, ob die Kanzlei Personal findet.“

Anderen Gründer*innen gibt René Fergen diesen Tipp: „Gründen heißt, sich zu entscheiden – vor allem dann, wenn es unbequem wird –, und dranzubleiben, wenn es wehtut. Es gibt keine Abkürzung. Erfolg ist selten ein Knall, sondern das leise Ergebnis vieler guter und einiger schlechter Tage hintereinander.“

Duna sichert sich 30 Mio. EUR für KI-gestützte Identitäten

Duna ist ein KI-natives FinTech mit Sitz in Deutschland und den Niederlanden. Die Plattform wurde 2023 mit der Mission gegründet, eine globale Vertrauensinfrastruktur für Unternehmen zu schaffen, beginnend mit einem digitalen Unternehmensausweis.

Das von Duco van Lanschot und David Schreiber gegründete FinTech Duna gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro bekannt. Im Mai 2025 hatte Duna bereits eine Seed-Runde in Höhe von 10,7 Mio. EUR unter der Leitung von Index Ventures abgeschlossen. Mit dem neuen Kapital erhöht sich das gesamte Finanzierungsvolumen auf über 40 Mio. EUR

Digitale Identitäten für Unternehmen – schneller, sicherer, global

Dunas Ziel ist es, eine digitale Vertrauensinfrastruktur für die Identifizierung, Prüfung und Freigabe von Unternehmen zu etablieren - in Form eines „digitalen Reisepasses”. Daraus entsteht langfristig ein Netzwerk, über das geprüfte Identitätsdaten zwischen Unternehmen geteilt und für One-Click-Onboarding genutzt werden können. Die KI-native Plattform wird bereits von großen Banken, Fintechs und Finanzinstitutionen eingesetzt. Zu den Kunden zählen unter anderem Plaid, CCV (Fiserv), Moss, Bol und die SVEA Bank. Diese berichten von einer durchschnittlich 10,6-fach schnelleren Kunden-Onboarding-Zeit und einem gesamtheitlichen 4,8-fachen Produktivitätsgewinn.

Automatisierung statt Kostenfalle: Compliance als Wachstumstreiber

Laut Mitgründer Duco van Lanschot verursachen Identitätsprüfung und Compliance heute bis zu 20 % der Gesamtkosten bei Banken – ein immenser Posten, der durch manuelle und veraltete Systeme nicht nur teuer, sondern auch riskant ist. Milliardenverluste durch Betrug, hohe regulatorische Strafen und Friktion beim Kundenzugang sind die Folge. „Das macht Identität zu einem idealen Anwendungsfall für KI-gesteuerte Automatisierung“, so Van Lanschot.

Das frische Kapital soll in den Ausbau der Plattform für Unternehmenskunden fließen. Duna plant, seine KI-Lösungen weiterzuentwickeln, dabei höchste Auditierbarkeit zu gewährleisten und die regulatorischen Anforderungen großer Finanzinstitutionen einzuhalten. Die Vision: Eine universelle, sichere Identitätslösung für die digitale Wirtschaft - mit einem Klick.

Die Zukunft der B2B-Onboarding-Prozesse

Alex Nichols, General Partner bei CapitalG und früherer Investor bei Stripe, kommentiert: „Duna baut die fehlende Identitätsschicht des Internets. Heute beginnt jede neue Geschäftsbeziehung mit einem umständlichen und fehleranfälligen Dokumentenprozess – ein versteckter Kostenfaktor für die gesamte B2B-Wirtschaft. Duco und David sind die idealen Gründer, um dieses Problem zu lösen. Sie bringen tiefes Marktverständnis und die Führungsstärke mit, um eine kulturstarke, technikgetriebene Organisation aufzubauen.“