Aktuelle Events

Deutscher Gastro Gründerpreis 2023: die Finalist*innen stehen fest

Diese sechs Gastro-Gründer*innen pitchen im Finale am 10. März 2023 in Hamburg um den Sieg.

Beim Deutschen Gastro Gründerpreis, den das Gastronomie-Netzwerk Leaders Club, die Branchenleitmesse INTERNORGA und der Kassensystemhersteller orderbird gemeinsam für den gastronomischen Nachwuchs ausloben, dürfen sich traditionell alle Finalist*innen als Gewinner*innen fühlen. Haben sie doch vor den strengen Augen der Jury, die sie und ihre Konzepte auf ihren USP und Innovationsgrad, die Erfolgsaussichten und wirtschaftliche Rentabilität sowie eine überzeugende Gründer*innenpersönlichkeit prüft, bestanden.

„Wir freuen uns, dass unter den Bewerber*innen in diesem Jahr besonders viele Frauen waren”, kommentiert Claudia Johannsen, Geschäftsbereichsleiterin der Hamburg Messe und Congress, den offensichtlichen Trend. „Und anscheinend werden immer mehr gastronomische Start-ups von Paaren gegründet!”

Die Finalist*innen pitchen am 10. März 2023 um 13:30 Uhr im Saal Chicago der Hamburg Messe und Congress beim von 2-Sterne-Koch Tohru Nakamura moderierten Finale vor dem INTERNORGA-Fachpublikum um den Hauptpreis und dürfen sich bereits jetzt über großartige Gründer*innenpakete freuen. Der oder die Gewinner*in des Hauptpreises erhält außerdem 10.000 Euro Preisgeld und eine 40-stündige Beratung durch den Leaders Club Deutschland.

Wie schwer der Jury die Wahl in diesem Jahr fiel, zeigt die Tatsache, dass diesmal ausnahmsweise sechs Start-ups beim großen Finale in Hamburg dabei sein dürfen (nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge porträtiert):

Bballi, Hamburg: Kimbap und Kimchi wie auf Koreas Straßen

Koreanisches Streetfood an jeder Ecke – das ist die Vision der Bballi-Gründer*innen Anna-Maria Bahr-Schmidt und Guido Schmidt für Deutschland. Das Ehepaar kombiniert ein Gespür für Design, Kreativität und Ingenieurswissen mit Leidenschaft für das ostasiatische Land und seine Küche. Als Quereinsteiger nutzen sie ganz bewusst ihre Kompetenzen aus anderen Branchen, um ein Gastro-Konzept zu entwickeln, das den Prinzipien einer fertigungsoptimierten Produktion folgt und gleichzeitig das authentische Lebensgefühl Koreas auf deutsche Straßen bringt.

Mit „bballi” – Koreanisch für „schnell” – surfen sie außerdem die K-Welle „Halliyu”, die längst Mode, Musik und Make-up erfasst hat und nun auch kulinarisch für Furore sorgen soll. Ihr Produkt: Kimbap. Das „belegte Brötchen aus Korea” ähnelt optisch allerdings eher einer Sushi Roll als einer Stulle und ist doch ganz anders als die japanischen Reisröllchen. Die wichtigste Botschaft in der Kommunikation lautet daher auch: „Wir sind kein Sushi!” Der Kimbap-Reis wird mit Sesamöl und gerösteten Sesamkörnern herzhaft angemacht und die teilweise veganen Rezepturen mit rohen oder fermentierten Zutaten kommen komplett ohne rohen Fisch aus. Beispiel gefällig? Namhae Kimbap – mit marinierten gebratenen Pilzen, kandierten Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Lauchzwiebel-Crisps und viel Gemüse.

Der beliebteste Take-out-Snack des Landes wird in Korea zu jeder Tageszeit genossen, eignet sich wunderbar zum Mitnehmen, ist reich an Gemüse und somit eine beliebte und gesunde Alternative zu Pizza, Pasta oder Bowls. „Während unserer dreieinhalb Jahre in Korea haben wir Gäste immer zuerst in einen Kimbap-Shop geschleppt”, berichtet Gründerin Anna-Maria Bahr-Schmidt. „Kimbap ist auch für den europäischen Geschmack sehr zugänglich, verfügt aber gleichzeitig über die typischen Charakteristiken der koreanischen Küche.”

Gestartet mit einem Pop-up in der Hamburger Hafencity, haben die Schmidts inzwischen mit ihren vier Mitarbeitern weit über 8.000 Kimbaps gerollt. Diese werden morgens ab 7 Uhr in der eigenen Produktionsküche tagesfrisch vorbereitet, im Laden finalisiert und auch auf Festivals und Caterings sowie bis Februar 2023 in einer weiteren Pop-up-Location auf der Mönckebergstraße in der Hansestadt verkauft – zu Preisen ab 5,50 € für eine halbe Rolle. Das nächste Ziel: ein oder noch besser mehrere feste Standorte, aus denen heraus sie die Menschen in den umliegenden Büros zur Mittagszeit versorgen und die Kimbaps per Lastenbike in die Hamburger Parks liefern wollen.

Heavens Kitchen, Stuttgart: Veganes Zero-Waste-Café

Ein Stück vom Himmel steht seit September 2022 im Herzen Stuttgarts: Mit ihrer Heaven’s Kitchen hat die studierte Dirigentin Tanja Goldstein hier ihren Traum von einem veganen Frühstückscafé realisiert, das außerdem die Vision von einer gastronomischen Zero-Waste-Kreislaufwirtschaft verfolgt und mit einer eigenen Kompostieranlage auf dem Weg der Müllvermeidung voraus marschiert. Darin wird der gesamte organische Müll innerhalb von 24 Stunden zu Kompost verarbeitet – bereits mehr als 2,5 Tonnen seit der Eröffnung. „Wir wollen ein Leuchtturm sein, ohne zu missionieren, sondern informieren, Tipps geben und so möglichst viele Menschen mit unserer Begeisterung anstecken”, betont die 47-Jährige. Dem Gefühl, dass Veganer*innen beim Frühstück benachteiligt und häufig mit Toast und Margarine abgespeist werden, setzt sie eine spannende, bunte Küche entgegen – vom pflanzlichen Omelette über Homemade Granola bis hin zu Cashew Joghurt und Heaven’s Hummus. Das schmeckt längst nicht nur Veganer*innen, sondern lockt ein breitgefächertes Publikum an, das seine Erfahrungen im Heaven’s Kitchen gern weitererzählt.

In ihrem gemütlichen, im modernen Berliner Industrial-Schick gestylten Café finden mittwochs bis sonntags von 10 bis 15 Uhr vierzig Gäste an individuell gefertigten Altholztischen aus dem 19. Jahrhundert Platz. Seit Februar ist die Himmelsküche am Wochenende auch abends geöffnet. Niedervolt-Bulps und Mini-LEDs an der Decke bringen einen Hauch von Nachthimmel ins Haus, in dem Goldstein gleich alle fünf Stockwerke betreibt. Die Gastronomie ist eingebettet in ein Gesamtkonzept bestehend aus der Vermietung von Büroflächen an Firmen, die zur „himmlischen” Philosophie passen und gleichzeitig einen Teil der Stammkundschaft stellen, und einer Event-Location mit Showküche sowie einer Rooftop-Fläche – dem Heaven 0711 – für bis zu 150 Gäste. Hinzu kommen ein Food Truck und externe Caterings – alles zusammen stand in den ersten vier Monaten für Einnahmen von rund 600.000 Euro netto, 2023 sollen es schon 1,15 Mio. werden.

Musik und Gastronomie haben nach Ansicht der ausgebildeten Vegan-Köchin viel gemeinsam: „Man hat es immer wieder mit Primadonnen zu tun, spielt vor Publikum und verfolgt gemeinsam Projekte. Daher kann ich meine Fähigkeiten als Dirigentin im Heaven’s Kitchen voll einbringen.” Zugute kommen ihr auch ihre Erfahrungen als Projektmanagerin in einer Digitalagentur. Was sich Goldstein für die Zukunft wünscht? „Auf jeden Fall mehr Himmel – aber erst machen wir unsere Hausaufgaben!”

Klein Kebabheim, Klein-Winternheim: Kebab maximal lokal & transparent

Döner, das geht auch besser! Davon ist Murat Boztepe, Gründer des Food Trucks Klein Kebabheim, fest überzeugt. Der Ingenieur im Maschinenbau für die Lebensmittelindustrie weiß, welche Zusatzstoffe und Tricks häufig in Fertigprodukten stecken und stellte sich immer wieder die Frage: Wie kann man mit einem Betrieb gesellschaftliche Probleme lösen und gleichzeitig alles Gute unter einem Dach vereinen? Die Lösung: ein auf Nachhaltigkeit bedachtes Kebab-Konzept, das auf Chemie verzichtet, dafür maximal transparent und regional arbeitet, gleichzeitig wirtschaftlich und zukunftssicher aufgestellt ist. Boztepes Döner versteht sich als Produkt aus der Region für die Region, der Truck steht bevorzugt in ländlichen Gebieten, wo er gerade auch ältere Kund*innen mitunter erstmals in Kontakt mit dem beliebtesten Fast Food der Deutschen bringt. Diese sind dann durchaus bereit, für einen „RegioKebab” mit 180 Gramm regionalem Rindfleisch, Dinkelbrot, Salat, Minze, Tomate und Zwiebel sowie Rucola und Sauce 9 Euro zu bezahlen. Für die Spezialität des Hauses, Barbecue Kebab mit zusätzlich Cheddarkäse und karamellisierten Zwiebeln, werden sogar 10,50 Euro fällig.

„Beim Döner gibt es extrem hohen Nachholbedarf in puncto Qualität”, weiß Boztepe. „Das Produkt hat ein Image-Problem.” Fleisch und Brot für seine Gourmet-Kebabs stammen von Produzenten aus der Nachbarschaft, Gemüse und Salat aus eigenem Anbau, der Strom aus erneuerbaren Quellen, verpackt wird entweder gar nicht oder im Mehrwegsystem. Das hat Klein Kebabheim als erstem Kebabunternehmen überhaupt eine Auszeichnung als „nachhaltiges Unternehmen” durch das Institut für Qualitätsstandards und -prüfung eingebracht. „Fleisch wird dann nachhaltig, wenn man mehr CO2 vermeidet als erzeugt”, erklärt der Gründer, der seine Ware nach wie vor in der zur Küche umgebauten Einliegerwohnung seines Hauses produziert. Zero Emission steht folgerichtig auch über dem Franchisesystem, das er in Zukunft in Deutschland und darüber hinaus aufbauen will.

50 Prozent der Umsätze machen Boztepe und sein aktuell fünfköpfiges Team mit dem Straßenverkauf, die andere Hälfte bei Caterings und Events. Seinen Slogan „We make Kebab Great again” meint der Gründer durchaus wörtlich: Neben der Erweiterung der Food Truck-Flotte und der Sicherstellung regionaler Lieferketten sowie dem Aufbau einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion samt Gastronomie im Raum Mainz steht auch ein Kebab-Truck in den USA auf seiner Wunschliste für die kommenden Jahre.

oni&lu, Villingen-Schwenningen: Brunchcafé mit eigener Patisserie-Produktion

So schmeckt Liebe! Genauer: Luisa Zerbos Liebe zum Konditorenhandwerk und zu süßen Leckereien aus besten Zutaten und Produkten ebenso wie zu ihren Mitarbeiter*innen und Gästen. Denn die Koch- und Backbuchautorin, Influencerin, bekannt aus der TV-Sendung „The Taste” sowie eines der Gesichter des Online-Portals „Einfach backen”, hat genauso diese Liebe in ihr Brunchcafé mit Patisserie oni&lu gesteckt. Angedockt an ein Gartencenter zwischen Villingen und Schwenningen macht sie seit Mai 2022 die Fans süßer und herzhafter Spezialitäten aus aller Welt mit ihren ausschließlich hausgemachten Törtchen, Macarons, Frühstück, Suppen, Bowls und Superfood-lastigen Getränken glücklich. Ursprünglich Modedesignerin, entdeckte die 33-Jährige, die in der Gastronomie ihrer Eltern aufwuchs, bald ihre Leidenschaft für die Kunst des Backens und legte mit einer Ausnahmegenehmigung die Meisterprüfung als Konditorin ab. Im oni&lu serviert sie mit ihrem 16-köpfigen Team eine kreative, international inspirierte Cross-over-Küche mit regionalem Touch für eine kunterbunte Zielgruppe, die sich den Besuch zwischen 18 und 22 Euro pro Person kosten lässt und weite Anfahrtswege in Kauf nimmt, um sich im fröhlich-pastelligen Ambiente ganz nach Laune entweder wie zu Hause oder wie im Urlaub zu fühlen.

Dem Handwerk wieder eine Plattform zu bieten, in einem Unternehmen mit wirtschaftlich tragfähigem Geschäftsmodell, das seine Mitarbeiter*innen fair entlohnt und behandelt, war Luisa Zerbos Antrieb, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. „Ich möchte, dass alle happy zur Arbeit kommen”, beschreibt sie ihre Motivation, einen Ort zu schaffen, der all ihre Werte und Vorlieben repräsentiert. „Ich bin ein Mensch, dem ziemlich schnell langweilig wird, deshalb brauche ich immer wieder neue Impulse”, erklärt Zerbo. Davon profitieren die Gäste, denen die im 3-Monats-Rhythmus wechselnde Speisekarte, die auf Social Media mit mundwässernden Fotos präsentiert wird, immer wieder neue, saisonale Gerichte bietet. Preisgrenze nach oben: 20 Euro. Aktuell ist oni&lu von morgens 8.30 bis abends 18 Uhr geöffnet, im Sommer soll auf der Terrasse auch später noch Bar-Feeling herrschen.

„Geschmack ist bei uns Programm”, verspricht die Gründerin, „schließlich heißt das Wort Oni auf Hawaiianisch ‚lecker’. Und unser Ziel für die Zukunft lautet, tollen Geschmack nach ganz Deutschland zu bringen!” Eine externe Produktionsküche zur Herstellung der süßen Leckereien für mehrere Filialen ist bereits in Planung. Klingt ambitioniert? „Bestimmt”, sagt Zerbo, „aber unser Motto lautet nicht umsonst: Yes, we Candy!

Wine in the Hood, Wiesbaden: Weinbar mit Member Club

Community Building mit guten Tropfen aus der Region – das ist die Strategie von Gründer Kai Kenngott, der seit Dezember 2022 seine Wiesbadener Nachbarschaft zu besonders treuen Fans von Wine in the Hood macht. Als CCCO – Cheese, Charcuterie und Community Officer – umsorgt er die Gäste seiner Weinbar mit 30 Innen- und 15 Außenplätzen am liebsten persönlich und verwöhnt sie mit Weinen von familiengeführten Weingütern im Rheingau, in Rheinhessen und Rhein-Pfalz. Dazu gibt’s Gin und Wermut aus kleinen Manufakturen, selbstgemachte Limonaden sowie Käse und Wurstspezialitäten aus der Region. „Unser Leitsatz lautet ‚The new green is local’”, erklärt der 53-Jährige mit langjähriger Erfahrung in der Luxushotellerie. Die lokale Verankerung als Nachbarschaftstreffpunkt in der Neighbour-„Hood” ist dementsprechend die zentrale DNA des Member-Konzepts, bei dem sich Stammgäste und solche, die es werden wollen, für einmalig 280 Euro einen „Aperitif for Lifetime” sichern können. Dahinter verbirgt sich das Privileg, bei jedem Besuch mit einem 0,1-Glas Wein „aufs Haus” für sich und eine Begleitung begrüßt zu werden.

Das nutzen die Mitglieder der „Hood” gern und regelmäßig – „und sie bringen immer wieder neue Gäste mit”, berichtet Kenngott, den seine Partnerin Simone bei Marketing und Kommunikation unterstützt. Gemeinsam haben sie schon Monate vor der Eröffnung rund 100 Wiesbadener*innen von ihrer Idee überzeugt, indem sie auf Weinfesten Werbung gemacht und ihre zukünftigen Gäste mit kleinen Events und Baustellenpartys bei Laune gehalten haben. Seither wächst deren Zahl ständig, auch dank kreativer Eventformate wie Gym & Gin, Bist du (wer-)mutig genug oder DIY Workshops. „Die Membership beschert uns eine gut harmonierende Gästeschaft, die unsere Werte teilt und sich voller Stolz als Teil einer Gemeinschaft fühlt”, so Kenngott. „Das Konzept sorgt außerdem für viel mediale Aufmerksamkeit und ist nicht nur ein Tool zur Kundenbindung, sondern auch ein sehr effizientes Marketing-Instrument.” Zumal kaum ein Gast nach dem Aperitif wieder geht, sondern im Schnitt gut 16 Euro für weitere Getränke und Essen ausgibt. Maximal 500 Mitglieder sind für Kenngott durchaus vorstellbar.

Das Publikum ist überdurchschnittlich jung und weiblich, was Kenngott auch auf die der lockere Gastansprache zurückführt, mit der sich Wine in the Hood von der Vielzahl an Weinbars in der hessischen Landeshauptstadt abhebt. Und der Gründer hat schon weitere „Hoods” im Auge, zum Beispiel in der benachbarten Metropole Frankfurt, wo er sein Konzept irgendwann vervielfältigen will.

Zuka Solicafé, Freiburg: Inklusive und nachhaltige Gastronomie als gesamtgesellschaftlicher Mikrokosmos

Mit ihrem 2015 gegründeten gemeinnützigen Verein zusammen leben e.V. schaffen die Gründer*innen um Leonora Lorena und Sophia Maier mit ihrem interkulturellen Team und circa 40 ehrenamtlichen Unterstützer*innen Räume zur Begegnung, setzen sich für den Abbau von Vorurteilen, ein friedliches Zusammenleben und eine klimafreundliche Ernährungswende ein. Einer der Dreh- und Angelpunkte ihrer Aktivitäten ist das im Dezember 2021 eröffnete zuka solicafé mit 45 Innen- und 25 Außenplätzen, das sie innerhalb des Vereins als Gewerbebetrieb mit fünf festangestellten Mitarbeiter*innen führen. Viermal pro Woche servieren sie im Freiburger Haus der Jugend einen sozial-ökologischen, überwiegend vegetarischen Mittagstisch aus regionalen Zutaten, dessen dreistufiges solidarisches Preissystem allen Gästen Teilhabe ermöglicht: Jede*r kann selbst entscheiden, ob er oder sie den Gönner*innenpreis von 13,50 Euro, den Selbstkostenpreis (8,50 Euro) oder mit 4,50 Euro den Sozialpreis bezahlen möchte. „70 Prozent der Gäste wählen den Selbstkostenpreis”, erklärt Sophia Maier. 10 Prozent unterstützen das Konzept als Gönner*innen, 15 Prozent leisten sich den Sozialpreis. Der Durchschnittsbon erreicht insgesamt 10 Euro.

Konsumzwang gibt es im zuka solicafé nicht – auch das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist erlaubt. Wer kein Geld hat, darf sich über ein gesponsertes Essen oder einen Kaffee freuen. „Als Begegnungsort steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt”, betont Leonora Lorena. Dazu gehört auch, Menschen mit Flucht- oder Zuwanderungsgeschichte über Praktika, Workshops und längerfristige Trainings für den Arbeitsmarkt Gastronomie zu qualifizieren und Gründungsstarthilfe beispielsweise für die Selbständigkeit als Mietkoch/-köchin zu leisten. Mitarbeiter*innen mit körperlichen Beeinträchtigungen erhalten im Service die Chance auf eine sinnvolle und wertgeschätzte berufliche Tätigkeit.

Kostenlose erlebnisorientierte und partizipative Kochformate für 20 bis 300 Teilnehmer*innen stellen Fragen der Ernährung der Zukunft in den Mittelpunkt. „Unter dem Schlagwort ‚Brasilianische Klimaküche’ kochen wir beispielsweise Rezepte aus Südamerika mit regionalen Zutaten nach – was manchmal durchaus eine spannende Herausforderung darstellt”, erzählt Maier. Ganz entspannt geht es dagegen beim monatlichen Familienbrunch mit Kinderunterhaltung und kulturellem Rahmenprogramm zu. Das wöchentliche Kikaffee mit Kindercafé und diskriminierungssensibler Kinderbibliothek rundet den gastronomischen Mikrokosmos mit gesamtgesellschaftlichem Anspruch ab.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Datenbank-Start-up SereneDB sichert sich 2,1 Mio. US-Dollar Pre-Seed-Finanzierung

Das 2025 von Alexander Malandin, Andrey Abramov und Valerii Mironov gegründete Berliner Datenbank-Start-up SereneDB entwickelt eine Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation.

SereneDB hat seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 2,1 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Runde wurde von den Risikokapitalfonds Entourage und High-Tech Gründerfonds (HTGF) angeführt.

Das Team nutzt sein Know-how aus der Entwicklung der weltweit schnellsten C++-Suchbibliothek für Unternehmen, um die Engine für Datenanwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Das Unternehmen wird die Investition nutzen, um seine Kernaufgabe zu verfolgen: den Aufbau einer dedizierten Datenbank für Echtzeit-Suche und -Analyse, die die aktuellen Industriestandards neu definiert.

Die meisten Such- und Analysetools wurden entwickelt, um einzelne, statische Elemente zu finden, und nicht, um sich schnell ändernde, komplexe Daten zu analysieren. Sie haben Schwierigkeiten mit Aktualisierungen und Löschungen in Echtzeit und zwingen Teams dazu, Suchvorgänge, Caches und Dashboards miteinander zu verknüpfen. Das Ergebnis sind langsame Antworten, instabile Pipelines und veraltete Erkenntnisse.

SereneDB vereint Live-Daten und tiefgehende Analysen in einem System. Es verbindet eine leistungsstarke und vielseitige Suchmaschine mit moderner OLAP-Ausführung unter dem Standard-PostgreSQL-Dach, verarbeitet Echtzeit-Eingaben mit korrekten Aktualisierungen und Löschungen und liefert komplexe Ergebnisse in Millisekunden. Während Menschen und KI-Agenten bessere Fragen zu den aktuellsten Daten stellen können, reduzieren Unternehmen den Werkzeug-, Kosten- und Betriebsaufwand durch den Einsatz einfacher und standardisierter SQL-Tools und APIs.

Andrey Abramov, Mitbegründer von SereneDB, sagt: „Wir haben uns von einem persönlichen Projekt im Jahr 2014 zu dem außergewöhnlichen Team entwickelt, das wir heute sind. Unser gemeinsames Ziel war es schon immer, echte Echtzeit-Analysen zu verwirklichen. Die Partnerschaft mit Entourage und HTGF gibt uns die Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen, und wir schätzen ihr Vertrauen, während wir unsere Mission erfüllen.“

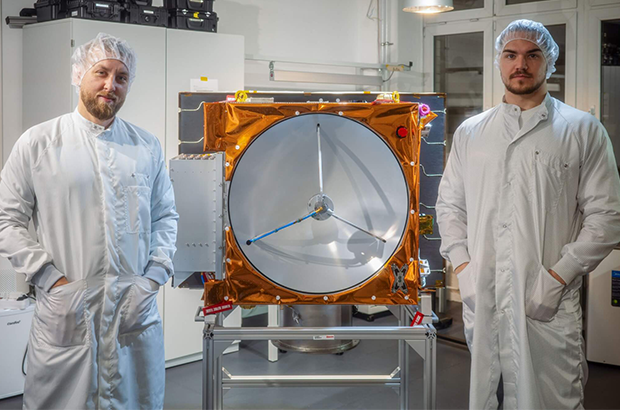

OroraTech schickt modulares Mini-Labor ins All

Das Münchner SpaceTech OroraTech meldet den Start des ersten GENA-OT-Satelliten an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX.

Gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München und weiteren Partnern gibt das Münchner Raumfahrtunternehmen OroraTech – ein 2018 in München gegründetes globales Intelligence-as-a-Service-Unternehmen, das thermische Daten für die Erkennung und Bekämpfung von Waldbränden nutzt – den erfolgreichen ersten Raketenstart von GENA-OT bekannt. Als modulares `Mini-Labor im All´ bietet der kompakte Forschungssatellit mit Formfaktor 16U CubeSat Platz für verschiedene Nutzlasten, wie etwa Kameras oder Sensoren. Ziel des Projekts ist es, mehreren Drittanbietern – wie Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Start-ups – eine gemeinsame Plattform zu bieten, um im Weltraum einfach, schnell und kostengünstig wissenschaftliche Experimente durchführen oder neue Technologien validieren zu können.

Die Mission wurde im Rahmen des sogenannten General Support Technology Programme (GSTP) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und durch Mittel des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefördert. Der Satellit startete an Bord der Transporter-15-Rideshare Mission von SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in den USA.

Professor Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr München hob hervor:

„Hohe Geschwindigkeit, modulare Bauweise und modernste Innovation: Mit GENA-OT zeigen wir, wie die Zukunft der Satellitenentwicklung aussieht. In einem beispiellos kurzen Zeitraum haben wir mehrere innovative Nutzlasten von der Universität sowie verschiedener StartUps integriert. Das Projekt verdeutlicht, wie Wissenschaft und Industrie mit gebündelten Kräften den NewSpace-Anforderungen schnell gerecht werden können.“

Martin Langer, Geschäftsführer (CEO) und Technologiechef (CTO) von OroraTech ergänzte: „Unsere Mission unterstreicht, wie kommerzielle Plattformen und öffentlicher Nutzen Hand in Hand gehen: GENA-OT ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, in der wir weltraumtaugliche Hardware in Rekordzeit geliefert haben. Wir sind fest überzeugt: Gute Entscheidungen basieren auf guten Daten. Und unsere neue Satellitenplattform bietet die Möglichkeit für neue Infrastrukturen, um schnell und flexibel neue Daten zu gewinnen.“

Shahin Kazeminejad, Leiter des GSTP-Programms am DLR, rundete ab: „GENA-OT ist die erste rein deutsche Mission, die im Rahmen des GSTP-Elements 3 `FLY` finanziert wird. Die Mission ist ein hervorragendes Beispiel, wie öffentliche Investitionen und industrielle Innovationen intelligenter zusammenwirken können, um die europäische Raumfahrt gemeinsam voranzubringen und neuen Geschäftsmöglichkeiten den Boden zu bereiten.“

GENA-OT ist eine modulare Satellitenplattform, die eine einfache Integration verschiedenster Nutzlasten ermöglicht und deren Struktur für künftige Einsatzzwecke flexibel angepasst werden kann. So ermöglichen standardisierte Plattformen wie GENA-OT Regierungen, Forschung und Unternehmen schnellen und günstigen Zugang zum All und fördern Innovation sowie Europas technologische Unabhängigkeit.

Der erste GENA-OT Satellit trägt mehrere wissenschaftliche Nutzlasten. Hierzu zählt ein Modul zur Wiederaufnahme des seit 2022 pausierenden satellitengestützten Tierortungssystems ICARUS der Max-Planck-Gesellschaft. Weitere Nutzlasten umfassen unter anderem Technologiedemonstratoren der Universität der Bundeswehr für das SeRANIS-Programm (SeRANIS – Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) sowie Technologien des Münchner Zentrums für Weltraumkommunikation. Die neue Plattform ermöglicht den beteiligten Programmen im Orbit schnell und unkompliziert wissenschaftliche Experimente durchzuführen und neue Technologien zu validieren, ohne hierfür jeweils eigene vollständige Satelliten zu benötigen.

GENA-OT wird in einer sonnensynchronen Umlaufbahn operieren und als Basis für weitere deutsche und internationale Projekte dienen. Als Grundlage für zukünftige GENA-Missionen ist die Plattform dafür ausgelegt, mit schnellen Innovationszyklen neue Technologie für Forschung, Industrie und technologische Souveränität in den Orbit zu bekommen.

Mit dem erfolgreichen Start setzen OroraTech und die Partner des Unternehmens ihre Bemühungen fort, die Technologien einer robusten und flexiblen Weltraum-infrastruktur stetig weiterzuentwickeln.

Berliner BioTech-Start-up foom erhält Investment von capacura

Das 2022 von Dr. Anike von Gagern und Dr. Kathrin Weiß gegründete Start-up hat eine innovative Lösung zur Bearbeitung von Bioabfall entwickelt.

Bioabfälle sind ein oft übersehenes Klimaproblem: Jährlich fallen in der EU über 100 Millionen Tonnen organischer Abfälle an, die meist verbrannt oder deponiert werden. Das führt zu unnötigen CO₂-Emissionen, dem Verlust wertvoller Biomasse und ausgelaugten Böden. Zudem verursachen Entsorgung und Düngemittelimporte hohe Kosten für Wirtschaft und Umwelt.

Die foom GmbH bietet eine innovative Antwort: Das 2022 von Dr. Anike von Gagern und Dr. Kathrin Weiß in Berlin gegründete Start-up hat sich auf die Bearbeitung von Bioabfällen spezialisiert. Mit seiner modularen Technologie verwandelt foom organische Abfälle direkt vor Ort in wertvollen Dünger, wodurch CO₂-Emissionen reduziert und die Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltige Lösungen, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bieten und trägt hiermit zu einer umweltfreundlicheren Zukunft bei. Diese Lösung ist insbesondere für Orte attraktiv, an denen große Mengen Bioabfall anfallen, wie beispielsweise bei Festivals, Sportevents, Kantinen, im Lebensmitteleinzelhandel oder in urbanen Räumen. Statt aufwändiger Logistik und kostenintensiver Entsorgung bietet foom eine einfache, lokale Lösung an, die einerseits Betriebskosten senkt und andererseits ökologische Vorteile schafft. Kommunen, Veranstalter und Unternehmen können so ihre Nachhaltigkeitsziele messbar erreichen.

Capacura, das sich auf Impact-Investitionen in Start-ups spezialisiert, die einen positiven Einfluss auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Umwelt haben, investiert nun in foom – über die Höhe des Investments wurden keine Angaben gemacht.

Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt

Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?

„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.

Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox

Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“

Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.

Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“

Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“

Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?

Ein ganzes Team im Taschenformat

Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.

„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“

Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“

Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.

Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren

„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“

Ein System mit Seele?

Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.

Gründen in Deutschland: Fast 60 % empfinden es als schwierig

In einer repräsentativen Umfrage unter Unternehmer*innen zum Gründungsprozess in Deutschland empfinden diesen mehr als 58 % als schwierig – besonders aufgrund von Regulierungen und bürokratischem Aufwand.

Die Gründungsbereitschaft in Deutschland steigt: Rund zehn Prozent der 18- bis 64-Jährigen haben in den letzten dreieinhalb Jahren ein Unternehmen gegründet oder es zumindest versucht. Gleichzeitig stoßen Unternehmer*innen hierzulande auf so manche Hürden: Mehr als 58 Prozent empfinden den Gründungsprozess als schwierig und sehen Regulierungen sowie den Aufwand bei Behörden als ihr größtes Hindernis.

Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage der Neobank bunq. Für die Erhebung wurden im Oktober 2025 insgesamt fast 1.000 Unternehmer*innen in Deutschland von Pollfish zu ihren Gründungserfahrungen befragt.

Freiheit motiviert – Bürokratie bremst

Unternehmer*in zu sein, bedeutet für viele vor allem eins: Freiheit. Für fast die Hälfte der Gründer*innen in Deutschland war die Freiheit, der eigene Chef bzw. die eigene Chefin zu sein, der größte Antrieb für die Selbständigkeit. Rund 30 Prozent der Befragten wurden durch eine innovative Geschäftsidee oder den Wunsch motiviert, ein konkretes Problem zu lösen bzw. einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Branche zu leisten. Für etwa 15 Prozent ist die Selbständigkeit eine Notwendigkeit gewesen.

Gründungsprozess: zwischen Regulierungen, Steuern und Finanzierungsbedarf

Der Weg in die Selbständigkeit bringt so manche Herausforderung mit sich. Besonders beim Finanzierungsbedarf verschätzen sich viele Unternehmen: 40 Prozent der Deutschen unterschätzen, wie viel Kapital sie tatsächlich benötigen. Häufig werden zudem bürokratische Hürden (39 Prozent) und der Aufwand durch externe Dienstleister*innen wie Berater*innen und Fachleute (29 Prozent) verkannt. Mehr als jede(r) Vierte (24 Prozent) schätzt zudem die anfallenden Steuern zu niedrig ein.

Die größten Hürden sehen Unternehmer vor allem in Regulierungen und Verwaltung (26 Prozent), Finanzierungsfragen (24 Prozent) sowie in der Kund*innengewinnung (22 Prozent). Zudem hat fast ein Drittel der befragten Unternehmer*innen ihr Geschäft international ausgeweitet. Hier gehören Steuern, administrative Hürden und Sprachbarrieren zu den größten Stolpersteinen bei der Gründung.

Unternehmer*innen empfinden Selbständigkeit als insgesamt positiv

58 Prozent der Befragten empfinden den Gründungsprozess in Deutschland als schwierig. Dennoch bewerten die meisten die Gesamterfahrung als positiv (70 Prozent). Besonders spürbar sind die positiven Effekte bei den persönlichen Finanzen (53 Prozent), der mentalen Gesundheit (51 Prozent) und einer besseren Work-Life-Balance (41 Prozent). Auch das Umfeld der befragten Gründer*innen reagierte überwiegend positiv: Etwa 23 Personen gaben an, dass ihr engster Kreis ihre Idee von Anfang an großartig fand. Die Hälfte der Befragten äußerte, dass ihr Umfeld sie zwar unterstützte, jedoch auch Zweifel aufkamen.

„Unabhängig davon, in welchem Land man lebt: Unternehmertum ist nichts für schwache Nerven. Es bedarf nicht nur finanzieller Mittel, sondern vor allem Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen“, sagt Joe Wilson, Chief Evangelist bei bunq. „Unternehmer verdienen es, ihr Unternehmen so zu führen, wie es zu dem eigenen Lebensstil passt – und nicht umgekehrt. Wenn Gründer ihre Finanzen im Blick behalten, gewinnen sie ihr wertvollstes Gut zurück: Zeit – Zeit, um ihr Unternehmen voranzubringen und ihr Privatleben zu genießen.“

Kölner EdTech-Start-up skulio sichert sich sechsstelliges Funding

Das EdTech-Start-up skulio hat sich ein sechsstelliges Funding im Rahmen des exist Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäischen Union gesichert.

Die skulio-Gründer Elias Perez und Teoman Köse möchten mithilfe von künstlicher Intelligenz Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten und Schüler*innen individuell fördern.

Mit der Finanzierung wird das Start-up aus Köln nun bei der Weiterentwicklung seiner KI-Lösung für Schulen unterstützt. Das Ziel der Gründer ist es, jede Lehrkraft dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen, Schüler*innen individuell und inklusiv zu fördern und die Bildung zu verbessern.

„Die Heterogenität in Schulklassen ist enorm groß und dennoch wird kaum individuell gefördert. Mit unserer Lösung ermöglichen wir es Lehrkräften viel Zeit zu sparen und ihre Schüler*innen gezielt auf ihre Bedürfnisse zu fördern. Das ist ohne unsere KI in der Praxis momentan gar nicht umsetzbar”, sagt Elias Perez, Mitgründer von skulio.

Der offizielle Launch von skulio ist für das Frühjahr 2026 geplant. Schulen haben die Möglichkeit, eine Schullizenz für ihr Kollegium zu erwerben, während Lehrkräfte auch Einzellizenzen nutzen können. Bereits jetzt führt Elias Perez Gespräche mit interessierten Schulen aus ganz Deutschland, die ihre innovative KI-Lösung künftig einsetzen möchten. Schulen aus jedem Bundesland können sich bei Interesse direkt an Elias Perez wenden.

Das exist Programm fördert innovative, technologieorientierte und wissensbasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ziel des Programms ist es, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken und den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte zu beschleunigen.

Pionix sammelt über 8 Mio. Euro ein

Das 2021 gegründete EV-Tech-Scale-up hat eine Finanzierungsrunde über 8 Mio. Euro abgeschlossen, um seine Open-Source-basierten Enterprise-Lösungen für die E-Mobilitätsbranche zu skalieren.

Trotz der rasanten Entwicklung der Elektromobilität in den letzten Jahren ist das Laden von Elektrofahrzeugen nach wie vor fragmentiert. Das wachsende Ökosystem aus Hardware- und Software-Unternehmen nutzt proprietäre, geschlossene Softwaresysteme, die oft nicht nahtlos miteinander funktionieren. Mängel bei der Interoperabilität und Kommunikation führen zu Problemen bei der Zuverlässigkeit, zu ineffizienter Wartung der Infrastruktur und zu Ladefehlerquoten von bis zu 25 %.

Pionix wurde 2021 gegründet und bietet mit seinen Produkten eine gemeinsame Softwareplattform für alle EV-Ladetechnologien. So werden Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Zukunftsfähigkeit der globalen Ladeinfrastruktur sichergestellt. Als Antwort auf die Herausforderungen der Branche hat Pionix die Open-Source-Plattform EVerest initiiert und maßgeblich zu ihrer Entwicklung beigetragen. EVerest dient als eine gemeinsame Grundlage für Ladegerätehersteller, Betreiber, Automobilhersteller und Flotten. Die Plattform beseitigt Kompatibilitätsprobleme und ermöglicht schnellere Innovationen in der gesamten Branche.

Heute hat sich EVerest zu einer der einflussreichsten Open-Source-Initiativen im Bereich Cleantech entwickelt. Die Plattform wird inzwischen von über 600 Mitwirkenden aus mehr als 70 Organisationen unterstützt und betreibt weltweit Hunderttausende von Ladepunkten.

Die Open-Source-Software, die Pionix 2021 der Linux Foundation Energy (LF Energy) zur Verfügung gestellt hat, hat einen geschätzten Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar - das ist fast die Hälfte des geschätzten Ökosystemwerts des Linux-Kernels, der mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar als das weltweit bekannteste Open-Source-Projekt gilt.

Marco Möller, Gründer und CEO von Pionix, sagt: „Zuverlässigkeit ist beim Laden von E-Autos zentral für den Erfolg der Elektromobilität. Die fragmentierte Landschaft aus inkompatiblen Systemen und hohen Fehlerquoten hat den Übergang zur E-Mobilität lange gebremst. Open Source bietet dafür die Lösung. Mit EVerest im Kern und unseren Pionix Cloud-Diensten sowie der ChargeBridge-Hardware machen wir es radikal einfacher, Ladegeräte zu bauen, zu integrieren und zu betreiben. Diese funktionieren dann immer zuverlässig. Genau das braucht die Branche, um die Mobilitätswende erfolgreich zu gestalten.“

Jerry Hong, CEO von Ascend Capital Partners, dem Hauptinvestor dieser Runde, ergänzt: „Wir sind davon überzeugt, dass Pionix die technischen Grundlagen für die Zukunft des E-Auto-Ladens schafft. Die Rolle als Initiator und Verwalter von EVerest verschafft dem Team Glaubwürdigkeit. Wir freuen uns, das internationale Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage in Europa und Asien.“

Joel Larsson, General Partner bei Pale blue dot, fügt hinzu: „So wie Android das Ökosystem für Smartphones vereinheitlicht hat, schafft Pionix die offene Plattform, mit der die globale Ladeinfrastruktur für E-Autos zusammengeführt und skalierbar gemacht wird.”

Pionix will die Finanzierung nutzen, um die fragmentierte Branche zu vereinheitlichen, indem das Unternehmen seine offenen, modularen Enterprise-Produkte für Software und Hardware bereitstellt. Pionix Cloud ist die spezialisierte Backend-Software für Hersteller von E-Ladegeräten, die auf EVerest läuft, während ChargeBridge ein vorkonfiguriertes Plug-and-Play-Hardwaremodul ist, das die Integration von Ladesystemen erheblich vereinfacht. Zusammen helfen diese Produkte Herstellern und Betreibern, zuverlässige Ladegeräte schneller bereitzustellen und gleichzeitig die End-to-End-Interoperabilität sicherzustellen.

Pionix wird außerdem das EVerest-Open-Source-Ökosystem weiter vorantreiben und gemeinsam mit der globalen Community neue Wege der Zusammenarbeit eröffnen - so entsteht die Grundlage für kommende Projekte, die das Laden von E-Autos weltweit verbessern.

Dryft: Dt. Gründerinnen sichern sich 5 Mio. US-Dollar für ihre KI-Plattform

Dryft, von den Deutschen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger in den USA gegründet, ist neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen – ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar, angeführt von General Catalyst, geben die beiden deutschen Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger heute den offiziellen Start von “Dryft” bekannt. Dryft ist eine neue Softwareplattform für Fertigungsunternehmen - ein sogenanntes Agentic Operating System-, das bestehende ERP-Systeme schrittweise ergänzen und langfristig ablösen soll.

Der innovative Ansatz von Dryft kombiniert kontextbewusste KI-Agenten mit präziser mathematischer Optimierung. Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, die bislang viel manuelle Abstimmung und Erfahrung erforderten. Damit richtet das Unternehmen seinen Fokus auf eine Softwarekategorie, die seit den 1970er-Jahren nur wenig Innovation und Weiterentwicklung erfahren hat.

Die Markteinführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Anhaltende Volatilität ausgelöst durch die COVID-Pandemie und geopolitische Unsicherheiten setzt eine Branche unter Druck, die laut Weltbank rund 16 % (in Prozent des BIP) der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Ergebnis sind steigende Kosten, längere Lieferzeiten und erhebliche Ineffizienzen.

„Anstatt Fortschritte zu machen, bewegen wir uns rückwärts. Lieferzeiten haben sich von Wochen auf Monate oder sogar Jahre verlängert und die Volatilität wird weiter zunehmen. Wir müssen schneller reagieren, ob beim Aufbau von Kapazitäten für eine neue Impfstoffproduktion oder beim Hochfahren von Verteidigungsprojekten“, erklärt Dryft-Mitgründerin und CEO Anna-Julia Storch.

Die beiden an der Stanford University ausgebildeten Ingenieurinnen wollen die globale Lieferkette beschleunigen, indem sie eine neue Softwarekategorie schaffen, die zentrale Funktionen klassischer ERP-Systeme erweitert und perspektivisch ersetzt: Enterprise Resource Automation. „Unsere Arbeit ist erst dann getan, wenn unsere Nutzer*innen nicht mehr mit klassischen ERP-Systemen interagieren müssen“, sagt Storch. „Mit Dryft’s Agentic Operating System rücken ERP-Systeme zunehmend in den Hintergrund und dienen künftig vor allem als Datenbasis. Unser Ziel ist es, komplexe operative Entscheidungen zu automatisieren, sodass Fachkräfte zu Managern und Manager zu Strategen werden können. "Indem wir tausende Entscheidungen entlang des gesamten Fertigungszyklus vereinfachen, modernisieren wir eine Softwarekategorie mit einem Marktvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar.”

Intelligente Entscheidungsfindung in Echtzeit

Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Systemen, die primär als Planungswerkzeuge dienen, trifft die Plattform von Dryft in Echtzeit Entscheidungen über sämtliche Fertigungsprozesse. Dies reicht von der Bestimmung optimaler Bestellmengen bis hin zur automatischen Koordination mit Zulieferern, um pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Das System erfasst die Komplexität und das Erfahrungswissen von Produktionsunternehmen und trifft zugleich ökonomisch optimale Entscheidungen. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es dem System, die zahllosen Störungen und Unwägbarkeiten der Fertigung, von verspäteten Lieferanten bis zu plötzlichen Änderungen im Produktionsplan, zu bewältigen, ohne dass ganze Planungsteams manuell eingreifen müssen. Dryft agiert an der Spitze des technologisch Machbaren und nutzt die neueste KI-Forschung, um eine neue Art der Lieferketten- und Produktionsplanung zu ermöglichen. Dryft’s Agentic Operating System löst damit das, was CEO Anna-Julia Storch als die zentrale Herausforderung der modernen Fertigung bezeichnet.

„Dryft handelt eigenständig, statt seinen Anwendern zusätzliche Arbeit zu verschaffen. Entscheidend dafür ist unser Fokus auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Die meisten unserer Nutzer haben bislang nie hochwertige digitale Produktgestaltung erlebt – sie kennen nur Excel-Tabellen, E-Mails und ein ERP-System. Wenn sie Dryft sehen, sind viele erstaunt, wie mühelos Entscheidungsfindung sein kann, wenn ein System konsequent auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichtet ist“, erklärt Storch.

Für die reale Welt gebaut

Die Gründerinnen Anna-Julia Storch und Leonie Freisinger lernten sich an der Stanford University kennen und bringen beide Karrieren in der Fertigungsindustrie mit. Storch, ehemalige internationale Skirennläuferin, arbeitete bereits vor ihrem Abschluss in Data Science mit einigen der größten Automobilzulieferer, um deren Mitarbeitenden in der Anwendung neuer Technologien zu schulen. Freisinger entwickelte die Entscheidungs- und Sicherheitssysteme für den Porsche Taycan und leitete Europas größte Studierendeninitiative im Bereich künstliche Intelligenz.

Beide teilen, wie Storch es beschreibt, eine „Leidenschaft für Geschwindigkeit und die physische Welt: Autos, Flugzeuge, Maschinen, Roboter“. Mit Dryft wollen sie ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Agilität in Form einer revolutionären Software für die Fertigungsindustrie unter Beweis zu stellen.

Das Dryft-Team besteht aus Spezialisten in KI und Industrie, darunter Ingenieur:innen von Spitzenuniversitäten wie Stanford, Berkeley und MIT sowie ehemaligen Mitarbeitern von Unternehmen wie NASA, Nvidia, Siemens und Amazon.

„Dryfts Mission ist es, die physische Welt zu beschleunigen“, sagt Leonie Freisinger, CTO von Dryft. „Wir haben gesehen, wie die jüngsten Fortschritte in der Software die Welt verändert haben und wir sind überzeugt, dass ein ähnlicher Wandel nun im Hardware-Bereich bevorsteht. Dryft steht an der Spitze dieser Entwicklung, indem wir Fertigungsprozesse massiv beschleunigen. Dies ist der entscheidende Hebel, um in der physischen Welt schneller zu bauen und zu iterieren.“

Den Wandel zur Enterprise Resource Automation schaffen

Die Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen US-Dollar soll den Aufbau der Dryft Plattform beschleunigen und den Übergang von klassischen ERP-Systemen hin zu Enterprise Resource Automation vorantreiben. Angeführt wurde die Runde von General Catalyst, mit Beteiligung von Neo, Sandberg Bernthal Venture Partners (mitgegründet von Sheryl Sandberg) sowie namhaften Angel-Investoren wie Jeff Wilke (ehemaliger CEO des weltweiten Endkundengeschäfts von Amazon), Qasar Younis (ehemaliger COO von Y Combinator und heutiger CEO von Applied Intuition), Claire Hughes Johnson (ehemalige COO von Stripe) und Dr. Markus Flik (ehemaliger CEO der Industrieunternehmen Behr, Homag und Chiron).

Die Finanzierungsrunde soll die Einstellung weiterer Ingenieur*innen beschleunigen und den Ausbau von Dryfts agentischem Entscheidungs-Engine vorantreiben, um der – laut den Gründerinnen – außergewöhnlich hohen Kund*innennachfrage gerecht zu werden.

Alibaba.com: CoCreate Europe - am 14. November 2025 in London

Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU am 14. November 2025 in London im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.

Alibaba.com ist ein engagierter Partner für den Mittelstand und setzt sich dafür ein, europäische Unternehmer*innen, Produktentwickler*innen und Entscheider*innen zu stärken. Das Unternehmen fördert das Zusammenspiel von Innovation, Technologie und globalem Handel, um KMU zukunftsfähig zu machen.

Um KMU in einer dynamischen Wirtschaft zu unterstützen, bietet Alibaba.com Zugang zu wertvollen Einblicken und leistungsstarken Tools. Dazu gehören die KI-gestützten Sourcing-Lösungen AI Mode und der Accio-Agent, die den Beschaffungsprozess automatisieren und optimieren. Das globale Lieferantennetzwerk verbindet Einkäufer*innen mit über 200.000 verifizierten Anbietern aus 76 Branchen und 200 Millionen Produkten. Mit Trade Assurance bietet Alibaba.com zudem mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in der Lieferkette, was KMU ermöglicht, Zeit zu sparen und sich auf ihr Wachstum zu konzentrieren.

Alibaba.com setzt sich aktiv für die Förderung von KMU ein und stellt Ressourcen zu zentralen Themen wie Kostenoptimierung, dem Aufbau robuster Lieferketten, dem strategischen Einsatz von KI für nachhaltiges Wachstum, internationaler Skalierung sowie zukunftsweisenden Trends bereit. Es werden außerdem vielfältige Möglichkeiten geschaffen, die Verkäufer*innen mit Beschaffungsexpert*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, KMU-Influencer*innen und weiteren Branchenakteuren verbinden.

Ein Beispiel für dieses Engagement ist die CoCreate Eventreihe. Nach der erfolgreichen US-Ausgabe in Las Vegas findet die europäische Premiere, das CoCreate Europe Event, am 14. November 2025 in London statt. Im Zuge dieser Initiative können KMU und Start-ups nicht nur von umfassenden Keynotes und Panels zu den genannten Themen profitieren, sondern auch ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Der CoCreate Pitch, der Teil des CoCreate Europe Events in London ist, bietet 30 Finalist*innen die Chance, ihre innovativsten Produktideen vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und attraktive Preise zu gewinnen – ein klares Zeichen für die aktive Förderung von Innovationen im Mittelstand.

Alibaba.com bietet KMU:

- Exklusive Einblicke in die neuesten Trends – von Künstlicher Intelligenz über Lieferketten-Optimierung bis zu internationalen Skalierungschancen.

- Zugang zu einem globalen Netzwerk: Einkäufer*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, Start-ups und Mittelständler – für wertvolle Verbindungen und Kooperationen.

- Bereitstellung von Tools und Services von Alibaba.com – wie dem globalen Lieferantennetzwerk, KI-gestützten Sourcing-Lösungen (z.B. AI Mode und der Accio-Agent) und einem umfassenden Beschaffungsökosystem für nachhaltiges Wachstum.

- Förderung von Innovationen, beispielsweise durch Initiativen wie den CoCreate Pitch, bei dem vielversprechende Ideen eine Plattform erhalten.

Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.

Kölner Start-up alangu sichert sich 400.000 Euro Investment

Das 2022 von Alexander Stricker, Elisabeth André, Norbert Helff und Patrick Gebhard gegründete Unternehmen bietet eine No-Code-Software, die geschriebene Sprache automatisiert in Gebärdensprache überträgt.

Das Kölner Start-up alangu entwickelt eine KI-Lösung, die digitale Inhalte automatisch in Gebärdensprache übersetzt – für echte Barrierefreiheit im Netz. Jetzt hat das Start-up über das Companisto Business Angel Netzwerk rund 400.000 Euro eingesammelt. Neben Companisto beteiligten sich mehrere Co-Investoren an der Finanzierungsrunde. Das Kapital dient der Weiterentwicklung der KI-basierten Übersetzungstechnologie für Gebärdensprache und der Skalierung auf dem europäischen Markt.

Alangu bietet eine No-Code-Software, die geschriebene Sprache automatisiert in Gebärdensprache überträgt. Digitale Avatare übersetzen Inhalte in Deutsche Gebärdensprache (DGS) und lassen sich als Videos direkt auf Websites einbinden. So werden digitale Informationen erstmals umfassend für gehörlose Menschen zugänglich. Bereits mehr als 175 Kommunen nutzen die Lösung. Seit der Gründung erzielte alangu nach eigenen Angaben rund eine Million Euro Umsatz.

Die gesellschaftliche Bedeutung ist groß, da für gehörlose Menschen die Gebärdensprache ihre Muttersprache ist, während die geschriebene Textsprache für sie eine Fremdsprache darstellt. Digitale Informationen sind für sie daher oft nur eingeschränkt zugänglich. Rund 80 Prozent der Gehörlosen können Texte gar nicht oder nur schwer verstehen, da Lesen in der Regel über Lautsprache vermittelt wird. Gleichzeitig verpflichtet die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten, digitale Texte künftig auch in Gebärdensprache anzubieten – zunächst für öffentliche Institutionen, seit Juni 2025 auch für Unternehmen.

Mit dem Investment will alangu die Echtzeit-Übersetzung weiterentwickeln. Ziel ist eine automatisierte Gebärdensprach-Übersetzung ähnlich wie bei Text-Tools wie Google Translate oder DeepL. Langfristig sollen Avatare Dialoge in Echtzeit führen können. Zudem plant das Startup, seine Marktposition im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft weiter auszubauen.

Alangu hat sich bereits als Vorreiter für digitale Barrierefreiheit etabliert. Das Start-up überzeugte nicht nur in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, wo es seine KI-gestützte Lösung einem breiten Publikum präsentierte, sondern wurde auch mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Corporate Digital Responsibility Award 2024 in der Kategorie Digitales Wohlbefinden und Inklusion sowie dem Digital Media Award 2024 in der Kategorie Digitale Innovation oder durch das „Seal of Excellence“, mit dem die Europäische Kommission herausragende Hightech-Unternehmen für ihre Innovationskraft auszeichnet. Erst vergangene Woche erhielt alangu außerdem den WiNa Tech-Award 2025 der Kölner Stadt-Anzeiger Medien für seine KI-basierte Gebärdensprach-Übersetzung – eine Auszeichnung für herausragende digitale Innovation und Inklusion.

„Der erfolgreiche Abschluss der ersten Runde auf Companisto zeigt das große Interesse an digitaler Inklusion. Wir sind begeistert vom Vertrauen und der Unterstützung der Companisto-Community. Hier entsteht nicht nur Finanzierung, sondern ein starkes Netzwerk, das unsere Vision einer barrierefreien digitalen Welt teilt und aktiv mitgestaltet“, so Alexander Stricker, alangu-CEO.

Maesn: 2,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung für AI-gestützte Unified Accounting API

Das 2022 gegründete Düsseldorfer Software-Start-up ermöglicht SaaS-Unternehmen eine API-Integration für mehrere Buchhaltungssysteme, inklusive Daten-Normalisierung, Security Layer, Monitoring und Webhooks.

Maesn löst eines der größten Infrastrukturprobleme im europäischen SaaS-Ökosystem: Die Vielfalt nationaler Buchhaltungssysteme, Formatstandards und steuerlicher Logiken erschwert Integrationen erheblich. Statt für jedes System eigene, komplexe Schnittstellen zu entwickeln, nutzen Unternehmen mit Maesn eine einzige standardisierte API – inklusive Daten- Normalisierung, Echtzeit-Synchronisation und Developer-First Tooling. Die Plattform unterstützt unter anderem DATEV, Sage, Exact Online, Fortnox und Microsoft Business Central.

„SaaS-Unternehmen stoßen bei Accounting-Integrationen immer wieder auf dieselben technischen und regulatorischen Hürden,“ sagt Themo Voswinckel, CEO und Mitgründer von Maesn. „Wir schaffen einen skalierbaren Layer zwischen Anwendungen und Finanzsystemen. Damit werden Integrationen schneller, stabiler und länderübergreifend standardisiert.“ Bereits heute setzen schnell wachsende B2B SaaS-Anbieter wie Hubspot, Tipalti, clockin und HERO auf Maesn, um Finanzdaten sicher auszutauschen und Implementierungszeiten signifikant zu reduzieren.

„Maesn ist eine Lösung, die wir als Unternehmer selbst schon mehrfach gesucht haben,“ sagt Robin Tschöpe, Managing Partner bei GET Partners. „Durch das abstrahierte Datenmodell und den API-First-Ansatz lassen sich ERP- und Buchhaltungssysteme wie DATEV oder Exact Online einfach integrieren. Statt viele Systeme einzeln anzubinden, nutzen SaaS-Unternehmen die zentrale Maesn-API. Wir freuen uns darauf, das Team strategisch und operativ beim Wachstum zu begleiten.“

Mit der Finanzierung plant Maesn den Ausbau des Engineering-Teams, die Erweiterung auf zusätzliche europäische und internationale Märkte.

Reflex Aerospace sichert 50 Mio. Euro Rekord-Serie-A-Finanzierung zur Stärkung Europas Raumfahrt

Reflex Aerospace, das 2021 gegründete deutsche New-Space-Scale-up, das sich auf Hochleistungs-Satellitenplattformen spezialisiert hat, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde bekannt – der bislang größten in der europäischen New-Space-Branche.

Im Raumfahrtsektor stellt die schnelle, flexible und kostengünstige Entwicklung und Herstellung von Satelliten für Anwendungen wie Kommunikation, Erdbeobachtung und Datenanalyse nach wie vor eine signifikante Herausforderung dar. Insbesondere für spezialisierte oder schnell wechselnde Anwendungsszenarien oder in größeren Konstellationen benötigen viele Hersteller oftmals mehrere Jahre Entwicklungszeit für die entsprechenden Satelliten. Gleichzeitig stehen europäische Hersteller vor der Herausforderung, mit der Dynamik und Innovationsgeschwindigkeit internationaler Anbieter Schritt halten zu müssen, um technologische Abhängigkeiten zu verringern und auf neue Marktanforderungen reagieren zu können.

Reflex Aerospace hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen zu lösen. Das 2021 gegründete New-Space-Scale-up hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von leistungsfähigen Satelliten-Plattformen – sogenannte „Satellite Buses“ – spezialisiert, die spezifisch auf die Nutzlast und die Anforderungen seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Satellitenplattformen von Reflex Aerospace sind besonders leistungsfähig und verfügen über hohe Datenverarbeitungskapazitäten, hohe Speichermengen sowie Optionen für optische Datenlinks und andere Kommunikationskanäle.

Für die Herstellung nutzt Reflex Aerospace seine „Praetora“-Plattform, mit der neue Satellitentypen deutlich schneller entwickelt und in Betrieb genommen werden können sowie moderne Fertigungsmethoden wie generatives Design, additive Fertigung und Software-definierte Architekturen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine sogenannte „Micro Factory“ in München, die eine flexiblere Herstellung mit kürzeren Durchlaufzeiten als herkömmliche Produktionsstätten für Satelliten ermöglicht.

Die 50-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde, angeführt von Human Element und unter starker Beteiligung von Alpine Space Ventures, Bayern Kapital, HTGF, Renovatio Financial Investments, sowie weiteren deutschen und europäischen Investoren, soll Reflex Aerospace in die Lage versetzen, Satellitenkonstellationen die optische, Radaraufklärung (SAR), Signalaufklärung (SIGINT) und Weltraumlageerfassung (Space Domain Awareness, SDA) ermöglichen, noch schneller zu entwickeln, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Ein Teil der Finanzierungsrunde wird der Erweiterung der bestehenden Fertigungskapazitäten in Bayern zugutekommen, um auch Konstellationen aus dem Telekommunikationsbereich bedienen zu können. Reflex Aerospace strebt an, bis 2027 sämtliche Fähigkeiten zur Einsatzreife gebracht und im Orbit demonstriert zu haben.

„Europa kann es sich nicht leisten, in Fragen weltraumgestützter Aufklärung von externen Akteuren abhängig zu bleiben. Wir investieren eigenes Kapital, arbeiten mit den besten Partnern in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammen – und wir handeln jetzt, denn es bleibt keine Zeit zu verlieren“, sagt Walter Ballheimer, CEO von Reflex Aerospace.

octonomy AI sichert sich 20 Mio. USD in Seed-Runde

Mit der Plattform des 2024 gegründeten Kölner Start-ups octonomy lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel für den Kundendienst bereitstellen.

Octonomy gab heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen Seed-Runde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Das Kölner Unternehmen bietet eine KI-basierte Workforce, die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte automatisiert – vom technischen Support über Produktberatung bis hin zum Field-Service-Support – und richtet sich an Mittelstands- und Enterprise-Kunden. Damit sichert sich das Unternehmen eine der höchsten Seed-Finanzierungen der letzten 24 Monate und zählt nur fünf Monate nach Markteintritt zu den vielversprechendsten deutschen Business-KI-Plattformen. Angeführt wurde die Runde von Macquarie Capital Venture Capital unter der Leitung von Elmar Broscheit, begleitet von Capnamic, der NRW.Bank und dem TechVision Fonds.

Technische Dokumentation, Produkthandbücher, Wartungsanleitungen, SOPs und Compliance-Richtlinien: Während herkömmliche KI-Systeme bei komplexem Unternehmenswissen halluzinieren, hat octonomy eine Technologie entwickelt, die selbst hochspezialisiertes Fachwissen versteht und anwendet. Damit automatisiert das Startup erstmals nicht nur einfache Aufgaben, sondern die Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte.

Mit dieser Seed-Runde sendet octonomy nur sechs Monate nach Bekanntgabe der letzten Pre-Seed-Runde in Höhe von über 5 Millionen USD ein klares Signal für den Erfolg seiner einzigartigen KI-Plattform. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung von octonomy nur fünf Monate nach Markteintritt auf 25 Millionen US-Dollar.

Hinter octonomy steht ein erfahrenes Team aus Technologie- und KI-Experten: Sushel Bijganath (CEO) und Oliver Trabert (CPTO) haben gemeinsam mit den Co-Gründern Thorsten Grote, Markus Hanslik und Thomas Bollig bereits mehrere Tech-Unternehmen aufgebaut. Das 70-köpfige Team bringt umfangreiche KI-Expertise mit, unter anderem von Meta, Amazon, Aleph Alpha, sowie Unicorns wie Personio, Staffbase und Sosafe.

Digitale Workforce statt Pilotprojekte

Mit der octonomy-Plattform lassen sich KI-Agenten schnell und flexibel bereitstellen, um Teams aus dem Kundenservice zu assistieren und Teilprozesse zu automatisieren. octonomy geht dabei weit über einfache Automatisierungen hinaus. Die Plattform kann selbst komplexe technische Anfragen verarbeiten – etwa von IngenieurInnen oder MechanikerInnen.

Grundlage der Plattform ist eine Technologie, die unstrukturierte Daten intelligent verarbeitet und mit hoher Präzision antwortet. Octonomy setzt auf eine proprietäre Technologie, die selbst komplexes Fachwissen versteht und die Support-Tätigkeiten hochqualifizierter Fachkräfte zuverlässig automatisiert; weit über standardisierte RAG-Lösungen hinaus. Dank Hosting in Deutschland und voller DSGVO- sowie EU-AI-Act-Konformität bietet die Plattform außerdem höchste Datensicherheit und Transparenz.

„80 Prozent aller KI-Projekte scheitern, sobald es komplex wird. Genau da setzen wir an“, erklärt Sushel Bijganath, Gründer und CEO von octonomy. „Unsere Agenten liefern geprüfte 95+ Prozent Antwortqualität und entlasten Teams spürbar. Mit Macquarie an unserer Seite gewinnen wir einen internationalen Partner, um diese Stärke in Europa und den USA verfügbar zu machen.“

Kapital für Expansion und Produktführerschaft

Nur fünf Monate nach der Gründung bedient octonomy von seinen Niederlassungen in Köln, Denver und New York aus Unternehmens- und Mittelstandskunden in ganz Europa und Nordamerika. Die Mittel aus dieser neuen Finanzierungsrunde werden hauptsächlich dafür verwendet, die Marktführerschaft des Unternehmens auszubauen und die Vertriebs- und Marketingstrukturen in der DACH-Region und den USA zu erweitern.

E-Mobility-Start-up Aampere sichert sich 1,6 Mio. Euro Investment

Das 2022 von Florian Reister, Maximilian Rost und Niko Schmidt gegründete Aampere hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, um das Wachstum seiner europaweiten, volldigitalen Verkaufsplattform für gebrauchte E-Autos weiter zu beschleunigen.

Der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge in Europa ist bislang stark fragmentiert und vielerorts noch analog, geprägt von intransparenten Prozessen, manueller Abwicklung und nationalen Insellösungen. Aampere durchbricht diese veralteten Strukturen und schafft eine europaweite, volldigitale Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos. Damit will das Start-up eine nachhaltige und effiziente Kreislaufwirtschaft für Elektromobilität etablieren, um die Elektrifizierung Europas aktiv voranzutreiben.

Der E-Auto-Verkaufsprozess: digital, sicher, schnell

Aampere bietet eine digitale Plattform, auf der private und gewerbliche Verkäufer ihr gebrauchtes Elektroauto innerhalb von 48 Stunden europaweit veräußern können. Möglich machen das ein selbstlernender Algorithmus zur Wertermittlung, ein digitaler Zustands- und Historiencheck sowie integrierte Fahrzeuglogistik. Über eine europaweite Händlerauktion wird der Bestpreis innerhalb von 48 Stunden ermittelt. Nimmt der Verkäufer/die Verkäuferin das Angebot an, überweist Aampere den Kaufbetrag noch vor der Abholung, das Fahrzeug wird anschließend direkt beim Verkäufer bzw. der Verkäuferin zu Hause abgeholt.

„Unsere Plattform ist der Gegenentwurf zu Papierkram, Standzeiten und Intransparenz. Wir automatisieren den Wiederverkauf und machen damit Elektromobilität für alle europaweit zugänglich und wirtschaftlich attraktiv“, so Florian Reister, Gründer & CEO von Aampere.

Die Plattform adressiert einen rasant wachsenden Markt: Laut Kraftfahrt-Bundesamt stiegen die Besitzumschreibungen gebrauchter E-Autos allein in Deutschland in den letzten drei Jahren durchschnittlich um rund 70 Prozent pro Jahr und das trotz politischer Unsicherheiten, Preisschwankungen und Herstellerrisiken.

„Aus unserer anfänglichen Mission, Elektromobilität in Europa zu pushen, ist in kürzester Zeit ein starkes Team geworden, das heute über 100 Elektrofahrzeuge pro Monat verkauft und jeden Tag weiterwächst“, sagt Florian Reister.

Auf Wachstumskurs in Europa

Mit dem frischen Kapital will Aampere die Produktentwicklung beschleunigen und seinen europäischen Marktzugang auch über Skandinavien und BeNeLux hinaus ausbauen. „Aampere entwickelt sich zur Nummer 1 Plattform für gebrauchte Elektroautos in Europa. Das frische Kapital und das Know-how unserer Investoren beschleunigen unseren Kurs, die Plattform europaweit zu skalieren“, so Florian Reister.