Aktuelle Events

Geschäftsideen Fahrradschloss: die schöne und leichte Alternative

Textiles Fahrradschloss

Während die modernen Fahrräder den Ansprüchen der Kunden immer gerechter werden, hinken die Fahrradschlösser den Wünschen der Kunden hinterher. Die klassischen Exemplare sind häufig schwer, schlecht zu handhaben und nicht gerade eine Zierde. Das will Alexandra Baum mit ihrer Geschäftsidee jetzt ändern.

Mit Ihrer Forschungserfahrung in der Textilbranche fiel es Alexandra Baum leicht, das High-Tech-Textil-Fahrradschloss Tex-lock zu entwickeln. Das Material hat seine Funktionalität schon in der Automobil- und Raumfahrtindustrie bewiesen. Das Tex–lock-Schloss besteht aus einem mehrlagigen Seil, das nur 350 Gramm pro Meter auf die Waage bringt, eigens entwickelten Stahlösen mit Kunststoffummantelung und einem Vorhängeschloss. Dadurch klappert oder kratzt Tex–lock nicht und ist sehr flexibel, praktisch und angenehm im Gebrauch.

Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:

- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung

- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung

- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Schluss mit der Wegwerf-Ausrüstung: Outzips Masterplan für eine neue Outdoor-Ökonomie

Gekaufte Outdoor-Ausrüstung wird im Schnitt nur zehn Tage genutzt – eine gewaltige Ressourcenverschwendung. Das junge Berliner Start-up Outzip der Gründer Kai Meier und Eloy Padilla will diese Lücke mit einem digitalen Miet-Marktplatz schließen. Doch wie belastbar ist das „Asset-Light“-Modell der Gründer? Wir haben nachgehakt.

Das Konsumverhalten verändert sich: Gekaufte Outdoor-Artikel werden im Durchschnitt nur zehn Tage genutzt, während 73 Prozent der Millennials laut Marktdaten angeben, mehr Ausrüstung mieten zu wollen. In diese Lücke stößt das Berliner Start-up Outzip. Mit einer digitalen Plattform für die Vermietung von Outdoor- und Sportausrüstung wollen die Gründer den fragmentierten Markt digitalisieren und ein skalierbares „Gear-as-a-Service“-Modell etablieren. Doch wie belastbar ist das Marktplatz-Modell im realen operativen Betrieb, wenn längst auch etablierte Handelsriesen denselben Markt ins Visier nehmen?

Die Gründer und der operative Ursprung

Hinter der im Jahr 2024 in Berlin gegründeten Outzip UG stehen zwei Gründer. Als Co-Founder und CEO bringt Kai Meier berufliche Stationen als Projektmanager in der Bike-Sharing-Economy beim ADFC Berlin sowie im Sales- und Marketingbereich bei ONOMotion in das Vorhaben ein. Co-Founder und CPO Eloy Padilla sammelte zuvor bereits Erfahrungen mit dem D2C-Outdoor-Marktplatz thefaircottage.com.

Der Impuls zur Gründung leitet sich direkt aus der aktuellen Ressourcenverschwendung ab. Im Fachmagazin Suston adressierte Outzip beispielsweise das Problem der Müllberge auf Musikfestivals, die durch billig gekaufte und zurückgelassene Campingausrüstung entstehen, und skizzierte Mietlösungen direkt vor Ort als Gegenmaßnahme. Erste konzeptionelle Bestätigung erhielt das Start-up im Wintersemester 2023/24 im Rahmen einer Projektarbeit der HMKW – Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft sowie im Frühjahr 2025 im „Pitch Battle“ des Startup Insider Podcasts.

Margendruck durch Logistik?

Outzip agiert als B2B2C-Marktplatz, der lokale Miet-Shops, Reisende und Affiliate-Partner*innen zusammenbringt. In ersten Kooperationen binden der Reiseveranstalter Perlenfänger oder Vivido Outzip bereits für sogenannte Mikroabenteuer ein. Die Monetarisierung stützt sich auf eine 15-prozentige Provision pro Buchung. Auf Konsument*innen-Seite soll ein KI-Chatbot bei der Produktauswahl assistieren und so die Konversionsrate stützen.

Das Start-up fokussiert sich im Vertrieb zunächst darauf, Shops einen zusätzlichen digitalen Buchungskanal über das eigene Listing anzubieten. Perspektivisch, so Meier, wolle man das Onboarding eines eigenen Buchungssystems über den SaaS-Partner Sharefox ermöglichen und direkte API-Schnittstellen zu Shops mit existierendem System entwickeln.

Dabei verfolgt das Unternehmen prinzipiell einen „Asset Light“-Ansatz: Es besitzt die Ausrüstung nicht selbst, sondern aggregiert Bestände über API-Schnittstellen. Im Zeitraum 2024 bis 2025 verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben 800 Buchungen – davon 550 im Jahr 2025 – mit einem Gesamtumsatz (GMV) von 50.000 Euro.

Ein Blick auf die Unit Economics offenbart jedoch operative Risiken: Die geplante Integration eines umfassenden Kreislauf-Services inklusive externer Logistikpartner*innen ist im E-Commerce traditionell ein massiver Margenfresser. Auf die kritische Frage, wie das Start-up verhindern wolle, dass hohe Versand- und Aufbereitungskosten das Geschäftsmodell aushöhlen, verweist CEO Meier auf eine betont dezentrale Strategie. „Um insbesondere die Bereitstellungskosten so gering wie möglich zu halten, liegt der Expansionsfokus vor allem auf der Zusammenarbeit mit lokalen Verleih-Anbietern“, argumentiert der Gründer. Die Ware werde idealerweise direkt am „Point of Use“ ausgegeben und dort auch wieder aufbereitet. Das steigere nicht nur die Effizienz durch die Fachkenntnis der Partner, sondern ermögliche überhaupt erst ein breiteres Angebot. So gibt Meier zu bedenken, dass Produkte wie Kajaks „über den Versand kaum profitabel vermietbar wären“.

Kampf gegen Retail-Riesen und Plattformen mit identischem Modell

Der globale Markt für Outdoor-Vermietungen wird laut Branchenprognosen bis 2035 auf 32 Milliarden Euro anwachsen. Für Deutschland geht Outzip von einem adressierbaren Umsatzpotenzial von 700 Millionen Euro aus. Die Konkurrenzlandschaft ist jedoch dicht besiedelt und hochgradig kapitalisiert. Auf der einen Seite stehen etablierte Retailer wie Globetrotter, Decathlon und Intersport, die teils mit eigenen Verleihkonzepten experimentieren. Auf der anderen Seite positionieren sich spezialisierte Vermieter wie Cirkel Supply Co. oder EcoSki.

Die direkteste Gefahr droht Outzip jedoch durch Plattformen wie Lokki oder Rent & Send, die mit einem identischen Marktplatz-Ansatz um exakt dieselben B2B-Partner buhlen. Angesprochen auf den fehlenden technologischen „Burggraben“ des Unternehmens in diesem Umfeld, gibt sich Meier gelassen. Große Retailer sehe man aktuell nicht als Bedrohung, da diese sich „strategisch vor allem auf das Thema Second-Hand und Buy Back Programme fokussieren“. Gegenüber Plattformen mit nahezu identischem Modell wie Lokki führt der Mitgründer ein eher pragmatisches Argument ins Feld: Der strategische Vorteil liege „vor allem in der Positionierung als deutsches Unternehmen“. Dies solle im Vertrieb mit kleinen lokalen Geschäften in der Frühphase den Ausschlag geben. Um hier rasch Marktanteile zu sichern, verspricht Meier zudem schnellere Onboardings durch Kooperationen mit SaaS-Anbietern. Dadurch wolle man ein breites Partner*innen-Portfolio auf dem Marktplatz sichtbar machen, „ohne den individuellen Vertrieb mit jedem Partner einzeln“ stemmen zu müssen.

Einordnung und Fazit

Outzip positioniert sich in einem signifikant wachsenden Segment der Kreislaufwirtschaft. Für die aktuelle Pre-Seed-Runde sucht das Start-up 500.000 Euro, primär um die Software-Middleware zu finanzieren und 18 Monate Runway zu sichern. Flankiert werden soll dies durch eine angestrebte Förderung der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Höhe von 300.000 Euro. Erste Investitionstickets werden als Wandeldarlehen ab 10.000 Euro bei einem Cap von 2,5 Millionen Euro ausgegeben.

Die größte Hürde bleibt der zügige Aufbau der B2B-Angebotsseite. Die Roadmap sieht zunächst die Akquise lokaler Shops in Brandenburg vor, bevor bundesweit skaliert werden soll. Zudem fokussiert sich das Start-up nach eigenen Angaben im laufenden Jahr ausschließlich auf die Bereiche Camping und Trekking. Das birgt das klassische Henne-Ei-Problem: Wie lockt man Nutzer*innen an, wenn das lokale Angebot noch spärlich ist?

Um diese Phase zu überbrücken, verlässt sich Outzip nicht nur auf Kaltakquise. Man arbeite „an engen Partnerschaften mit relevanten Reiseveranstaltern und Campingplätzen, um die Nachfrage für die entsprechenden Produkte zu erhöhen“, skizziert Meier den Ausweg. Das so generierte Buchungsvolumen diene gleichzeitig als Marktforschung. Durch die zielgruppenspezifische Analyse wisse Outzip sehr genau, „welche lokalen Anbieter aktuell gut zu unserem Portfolio passen“.

Gelingt es dem Team, die Akquisitionskosten für neue Partner niedrig zu halten und die logistischen Herausforderungen effizient zu lösen, könnte Outzip im europäischen Outdoor-Markt eine relevante Rolle spielen. Scheitert jedoch die schnelle Skalierung der Angebotsseite, droht das Modell an den besser kapitalisierten Bestandsakteur*innen abzuprallen.

Angriff auf die Portal-Giganten: PropTech Mietz steigt in den Immo-Verkauf ein

Pünktlich zum bevorstehenden fünfjährigen Jubiläum wagt das Berliner Start-up Mietz den nächsten großen Schritt. Die PropTech-Plattform von Gründerin Lena Tuckermann erweitert ihr Geschäftsmodell und bietet ab sofort neben der digitalen Vermietung auch den Immobilienverkauf über eine End-to-End-Plattform an.

Damit positioniert sich das Unternehmen künftig als umfassende digitale Lösung für Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in Deutschland. Was als nutzerinnenfreundliche App-Alternative für die Wohnungssuche begann, soll sich nun zu einer umfassenden Infrastruktur entwickeln, die nahezu den gesamten Verkaufsprozess digital organisieren soll.

Das Bemerkenswerte daran: Laut Gründerin Lena Tuckermann hat ein dreiköpfiges Kernteam das neue Segment in nur 14 Tagen mithilfe von KI aus dem Boden gestampft – eine klare Kampfansage an die etablierten Marktgiganten.

Vom eigenen Wohnungs-Frust zum PropTech-Challenger

Die Mietz GmbH ist eine 2021 gegründete SaaS-Plattform für digitale Immobilienvermarktung mit Sitz in Berlin. Entstanden aus der eigenen Frustration bei der Wohnungssuche, startete Tuckermann mit der Mission, Vermietende und Mietende von Mailfluten zu befreien und den gesamten Prozess der Wohnraumvermietung zu digitalisieren. Das reicht von der Inseratserstellung über das Bewerbermanagement bis hin zur rechtssicheren Vertragsunterzeichnung.

+++ Tipp der Redaktion: 2023 was Lena Tuckermann bereits unsere „Gründerin der Woche“ – hier das Interview zum Nachlesen. +++

Das Konzept ging auf: Inzwischen wird die Plattform nach Unternehmensangaben deutschlandweit von über 150.000 Nutzerinnen verwendet. Flankiert wird das aktuelle Wachstum durch strategische Verstärkung im Management: Der Münchner Unternehmer Lukas Schwaiger ist als neuer Partner an Bord. Er schließe laut Tuckermann vor allem eine inhaltliche Lücke im Team. „Lukas teilt unsere Vision und Ambition und ist damit eine große Bereicherung für Mietz“, freut sich die Gründerin. Und schiebt den strategischen Mehrwert gleich hinterher: „Zudem bringt er viel operative Expertise aus dem Verkaufssegment ein – dieses Wissen ist wertvoll für die Weiterentwicklung unserer Software Prozesse.“

KI-Tempo vs. Konzernstrukturen

Besonders aufsehenerregend ist die Geschwindigkeit der Produktentwicklung. Dass das neue Marktsegment des Immobilienverkaufs dank des massiven Einsatzes künstlicher Intelligenz von nur drei Personen innerhalb von zwei Wochen aufgebaut wurde, ist eine Kampfansage. Mietz positioniert sich bewusst als schnelle, technologiegetriebene Alternative zu einem Monopol mit 1049 Mitarbeitenden – ein unverhohlener Seitenhieb auf die dominierenden Immobilienportale. In einer traditionell stark von Männern dominierten Immobilienbranche setzt Tuckermann als Female Founder damit ein echtes Ausrufezeichen für agile Softwareentwicklung.

Doch wie viel an den 14 Tagen Entwicklungszeit ist reines KI-Prompting und wie viel echte Programmierarbeit? „Das war ein ambitionierter Plan, aber ich war mir sicher, mit dem aktuellen Tech-Setup schaffen wir das“, blickt Tuckermann zurück. Sie ordnet die Euphorie jedoch realistisch ein: „Der Großteil ist nach wie vor klassisches Coding, die Einzelprozesse werden jedoch durch K-Produkte in einer wesentlich höheren Geschwindigkeit abgewickelt, als vorher.“ Dennoch sei der Sprung gewaltig: „Vor einem Jahr beispielsweise hätten wir mit Coding allein noch viel länger für so ein Produkt gebraucht. Das ist eine riesige Chance für Start-ups in der aktuellen Zeit.“

Diese neuen technischen Möglichkeiten will Mietz nutzen, um gezielt die Schwächen des großen Goliaths anzugreifen. Dieser habe laut der Gründerin in den letzten Jahren durch eine sehr aggressive Preispolitik im Markt viele Teilnehmer verärgert. Zudem liefen viele Prozesse immer noch arbeitsintensiv, intransparent und vor allem ineffizient ab. „Kein Mensch braucht 1.000+ E-Mails pro Vermietung“, kontert Tuckermann scharf. Ihre Kampfansage lautet daher: „Wir sehen die Chance darin, diese Probleme zu lösen und einen Prozess zur Verfügung zu stellen, der fair, kosteneffizient und schnell funktioniert. Ohne eine einzige E-Mail.“

Tinder-Prinzip trifft auf KI und B2B-Effizienz

Der Verkaufsbereich richtet sich wie auch die Vermietung sowohl an Privatpersonen als auch an professionelle Anbieter*innen. Die Plattform digitalisiert sämtliche Schritte der Immobilienvermarktung und soll dadurch Kosten und administrativen Aufwand erheblich reduzieren. Das System basiert auf mehreren technologischen Säulen, die nun auch den Verkauf skalierbar machen sollen.

Um das zu erreichen, setzt Mietz auf eine radikale Vereinfachung der User Experience: Für Suchende adaptiert die Plattform das gelernte Tinder-Prinzip. Nach der einmaligen Anlage einer digitalen Bewerbungsmappe reicht ein simpler Swipe nach rechts, um sich auf passende Objekte zu bewerben. Auf Anbieterseite verspricht die Software dank KI-gestützter Automatisierung eine massive Arbeitserleichterung. So soll die Künstliche Intelligenz selbständig Exposé-Texte basierend auf hochgeladenen Bildern verfassen und diese eigenständig um Mikro- sowie Makrolage-Daten ergänzen.

Flankiert wird dies vom sogenannten Mietz Score: Ein eigens entwickelter Algorithmus wertet Bewerberinnendokumente vollautomatisch aus und zeigt den Anbieterinnen sofort die Passgenauigkeit und Bonität der Interessenten an. Doch Mietz zielt nicht nur auf private Eigentümerinnen ab: Mit einem klaren B2B-Fokus unterstützt die Plattform auch Massenimporte sowie Schnittstellen zu ERP-Systemen, wodurch sich die Lösung ebenso nahtlos für Wohnungsunternehmen, Projektentwicklerinnen und Maklerinnen eignet.

Laut Tuckermann reduziert die digitale End-to-End-Lösung die Kosten um bis zu 80 Prozent und wickelt den Vermietungsprozess im Schnitt doppelt so schnell ab wie übliche Immobilienplattformen.

Zwischen Convenience und Notariat

Der Kauf einer Immobilie ist jedoch eine hochvolumige, oft lebensverändernde Entscheidung. Ob eine schnelle, auf Bequemlichkeit getrimmte UX dem enormen Informations- und Sicherheitsbedürfnis beim Immobilienkauf gerecht wird, muss sich erst noch zeigen. Auf die Nachfrage, wie sie diesem Anspruch gerecht werden wolle, betont die Gründerin: „Gerade bei einer solchen Kauf-Entscheidung geht es um Verlässlichkeit, Sicherheit und Transparenz.“ Man verstehe sich nicht nur als Plattform, sondern als Unterstützer für die Nutzer*innen. Das setze man um, indem nur geprüfte Angebote von seriösen Anbieter*innen gelistet und auch Informationen rund um den Prozess zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiteres Nadelöhr ist der in Deutschland zwingend erforderliche Gang zum Notariat. Tuckermann räumt ein, dass die Software in diesem streng regulierten analogen Schritt aktuell noch an juristische Grenzen stößt. „Im Verkauf ist das Vertrauen in der Anbahnung und die Verbindung der richtigen Vertragsparteien ein sehr wesentlicher Prozess. Hierauf konzentrieren wir uns für den Start in diesem Jahr“, erklärt sie die aktuelle Roadmap. Langfristig wolle man die Grenzen aber verschieben: „Im Anschluss geht es darum, den Prozess möglichst weit für den Notar vorzubereiten – etwa durch Features, die den Datenraum automatisch aufbereiten.“

Wo Mietz angreift – und was zum Überleben nötig ist

Der Blick auf die Konkurrenz zeigt, dass Mietz sich auf ein hart umkämpftes Schlachtfeld begibt. Das von Lena Tuckermann erwähnte Monopol mit 1049 Mitarbeitenden ist ein kaum verhüllter Fingerzeig auf den Branchenriesen ImmoScout24. Flankiert von Playern wie Immowelt dominiert dieser das klassische Classifieds-Geschäft. Gleichzeitig tummeln sich im PropTech-Sektor bereits etablierte Start-ups wie McMakler, die den Verkaufsprozess als hybride Makler digitalisieren wollen.

Wie kann und muss sich Mietz in diesem Sandwich aus Milliardenkonzernen und Unicorn-Hoffnungen absetzen? Die Strategie der Berliner ruht dabei auf drei tragenden Säulen. Anstatt wie klassische Immobilienportale überwiegend auf kostenintensive Anzeigenmodelle zu setzen – und damit viel Frustration im Markt zu verursachen –, verfolgt Mietz einen technologiegetriebenen Ansatz. Das Ziel ist es, Immobilientransaktionen und das gesamte Ökosystem rund um die Immobilie als digitales Home Ecosystem völlig neu zu denken.

Um sich zudem die KI-gestützte Preisführerschaft zu sichern, greift das Start-up die teuren Verkaufs-Inserate der klassischen Portale sowie die kostenintensiven Vertriebsteams der Hybrid-Makler an. Mietz setzt als SaaS-Modell stattdessen voll auf KI und Automatisierung, um die Kosten für Anbieter*innen drastisch zu senken. Der dritte entscheidende Hebel gegen die großen Portale ist ein gezielter B2B-Lock-in-Effekt: Durch eine tiefe Integration in die Arbeitsabläufe der Immobilienprofis mittels ERP-Schnittstellen will Mietz für Wohnungsunternehmen langfristig unverzichtbar werden.

Bei der Monetarisierung des Verkaufssegments weicht Tuckermann von reinen Abo-Modellen ab: „Es wird eine Kombination geben“, verspricht sie. „Wir überlassen unseren Nutzern die Wahl, ob sie Mietz in einem pay-per-use Modell nutzen möchten oder als SaaS Abo.“

Der Lackmustest

Lukas Schwaiger ist überzeugt, dass klassische Plattformmodelle in den kommenden Jahren durch technologische Entwicklungen und KI zunehmend an Bedeutung verlieren werden. Dennoch bleibt der Immobilienmarkt ein „Winner-takes-all-Spielfeld“. Platzhirsche verfügen über gewaltige Netzwerkeffekte und Millionen von Seitenbesucher*innen. Eine End-to-End-Lösung muss zwingend genügend Käuferinnen und Verkäuferinnen vereinen, um echte Liquidität im Markt zu schaffen.

Wie will Mietz ohne gigantisches Marketingbudget diese Netzwerkeffekte erzielen? Tuckermann gibt sich hier überaus selbstbewusst: „Beide Parteien sind schon da und kommen aktuell aus dem Markt proaktiv auf uns zu.“ Sie verweist auf die Vorarbeit der letzten Jahre: „Wir haben in den vergangenen Jahren ein starkes Immobiliennetzwerk aufgebaut. Die Produktwünsche hat der Markt klar formuliert.“ Für ihr agiles Team sei die Mission nun simpel: „Für uns geht es jetzt vor allem um deren Umsetzung in hoher, technischer Geschwindigkeit.“

Dass ein 3-Personen-Team nach eigenen Angaben in 14 Tagen ein Verkaufs-Tool baut, beweist beispiellose Agilität. Ob das ausreicht, um hochvolumige Transaktionen von den etablierten Playern abzuziehen, wird die Zukunft zeigen.

Aiconiq.io: Das KI-Gehirn für den Mittelstand – Brillante Vision oder teure Manufaktur?

Autonome Agenten, halbierte Prozesskosten und sicheres Daten-Hosting: Mit Aiconiq.io tritt ein Start-up an, um das KI-Gehirn für den Mittelstand zu bauen. Wir wollten wissen, wie das „Corporate Brain“ funktioniert und wo die Herausforderungen bei der Skalierung liegen.

Hinter der Aiconiq GmbH stehen zwei ausgewiesene Branchenexperten. Gegründet wurde das Start-up 2025 von Prof. Dr. Peter Gentsch, einem bekannten KI-Pionier und Seriengründer, sowie dem KI-DeepTech-Experten Dr. Michael Patrushev. Gemeinsam bringen sie jahrzehntelange Erfahrung aus der KI-Forschung, im internationalen Engineering und beim Skalieren technologiegetriebener Unternehmen in ihr neues Projekt ein.

Mehr als nur ein Chatbot

Dass hier DeepTech-Experten am Werk sind, zeigt sich am technologischen Anspruch: Während viele Firmen mit generischen Chatbots experimentieren, integriert Aiconiqs Corporate Brain laut Unternehmensangaben nicht nur explizites, sondern gezielt das implizite Wissen (Tacit Knowledge) der Belegschaft. Erfasst wird dies durch KI-gesteuerte Interviews. Um Halluzinationen und subjektiven Fehleinschätzungen vorzubeugen, setzt Co-Gründer Michael Patrushev auf harte Validierung: „Die KI stellt keine offenen, spekulativen Fragen, sondern kontextualisierte, prozessbezogene Fragen entlang realer Use Cases.“

Nach einem Abgleich mit ERP-Logs und Experten-Kreuzvergleichen speichere das System keine absoluten Wahrheiten, so Patrushev, sondern „gewichtete Wissenselemente mit Vertrauens-Score und Quellenreferenz“. Gerade dieses subjektive Erfahrungswissen sei im Unternehmensalltag entscheidend, müsse aber umsichtig geprüft werden.

David gegen die Tech-Goliaths

Im hart umkämpften Markt stellt sich die Frage, wie lange das Start-up gegen die Milliarden-Budgets von Microsoft oder OpenAI bestehen kann. Prof. Peter Gentsch gibt sich pragmatisch: „Wir kämpfen nicht gegen die Hyperscaler wie OpenAI, Google oder Anthropic – wir nutzen sie.“ Das eigene System setze horizontal auf den bekannten Modellen auf. Der Burggraben entstehe durch branchenspezifische Use Cases in einer sicheren, DSGVO-konformen Umgebung, wahlweise on-premises oder in einer europäischen Cloud.

Gentsch pointiert: „Wir wollen nicht das größte Gehirn bauen; wir bauen das relevanteste Brain für ein Unternehmen. Die Tech-Giganten optimieren Skalierung – wir optimieren den Unternehmens-Kontext.“

Skalierung: Softwareprodukt oder Manufaktur?

Die schnelle Entwicklung der eigenen Modelle sichert Aiconiq durch die interne „Aiconiq Factory“ ab, die auf radikale Automatisierung setzt. Kontrollverlust fürchtet Patrushev dabei nicht: „Geschwindigkeit ersetzt bei uns nicht Qualität – sie wird durch Qualitätssicherungssysteme ermöglicht.“ Jeder KI-generierte Code durchlaufe strenge Security-Checks und Test-Pipelines.

Doch lässt sich das aufwendige Einfangen von Unternehmenswissen beim Kunden ebenso reibungslos skalieren, oder droht Aiconiq in einem beratungsintensiven Manufaktur-Modell steckenzubleiben? Gentsch wehrt ab: Man nutze KI, um KI im Unternehmen aufzubauen. Algorithmen deckten Inkonsistenzen im Wissen automatisch auf und lösten sie teils selbständig. Ganz ohne menschliches Zutun gehe es aber nicht, räumt der Gründer ein: „Damit bleibt immer ein wenig Manufaktur bzw. ‚Human in the loop‘.“

Ausblick

Mit einer aktuellen Bewertung von 10 Millionen Euro und der Aufnahme ins „German Accelerator USA-Programm“ hat Aiconiq.io nach eigenen Angaben bereits namhafte DAX-Konzerne überzeugt. Gelingt es den Frankfurtern nun, die komplexe Wissensextraktion weiter zu standardisieren, könnte sich ihr „Corporate Brain“ als eine treibende Kraft der „industriellen KI-Revolution“ aus Deutschland etablieren.

Better Sol: Zweites Leben für die Solarwende

Wie das 2023 von Mirko Laube und Luisa Schulze gegründete Start-up Better Sol den PV-Gebrauchtmarkt aufmischen will.

Das Braunschweiger Start-up Better Sol erhält rund 125.000 Euro Förderung aus dem „Green Startup“-Programm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), um gebrauchte Solarpaneele in großem Stil zurück in den Markt zu bringen.

Hinter dem Start-up stehen Luisa Schulze und Mirko Laube. Better Sol entstand ursprünglich im Sommer 2022 als Ausgründung des Magdeburger Recycling-Unternehmens Solar Materials und agiert seit 2023 als eigenständige GmbH am Standort Braunschweig. Während sich die ehemalige Muttergesellschaft auf das komplexe werkstoffliche Recycling von Modulen konzentriert, widmet sich Better Sol voll und ganz dem „Second Life“ – also der direkten Wiederverwendung der noch intakten Platten.

KI-gestützte Prüfung statt Schredder

Die Beschaffungsseite von Better Sol zielt primär auf große Solarparks ab. Die Betreiber tauschen dort häufig größere Mengen an Solarmodulen recht früh in ihrem Lebenszyklus durch neuere, leistungsstärkere Modelle aus. Um diese Module vor dem Müll zu bewahren, hat das Better-Sol-Team mittels DBU-Förderung ein in Teilen automatisiertes Testsystem mit eigener Software auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt.

Der Prüfprozess beginnt mit einer mehrstufigen optischen Untersuchung, bei der sowohl grobe Beschädigungen als auch jede Solarzelle einzeln begutachtet werden. Im Anschluss folgen eine eingehende Prüfung der elektrischen Sicherheit sowie eine Leistungsüberprüfung, die misst, wie viel Watt das Produkt im Vergleich zur ursprünglichen Leistung noch liefert. Die Software führt all diese Daten automatisiert zu einer detaillierten Leistungsprognose zusammen. Jedes funktionstüchtige Modul erhält ein Label mit den Testdaten, einer zugewiesenen Leistungsklasse und einem umfangreichen Prüfprotokoll. Nur der endgültige Rest wird zum Recycling aussortiert. Der Vertrieb erfolgt direkt über die Internetseite von Better Sol. Zielgruppe sind oft Privathaushalte oder die Dächer größerer Fabrikhallen.

Der Markt und die Technologie im Wettbewerbsvergleich

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verbucht die Photovoltaik mittlerweile einen Anteil von etwa 24 Prozent und ist damit der zweitwichtigste Energieträger der inländischen Stromerzeugung. Das Reservoir an ausgemusterten, aber noch funktionierenden Modulen wächst rasant. Laut Schulze ist im Schnitt jedes zweite gebrauchte Solarmodul noch für eine erneute Nutzung geeignet. Doch der Gebrauchtmarkt professionalisiert sich zusehends.

Better Sol setzt aktuell auf eine pragmatische, KI-gestützte Teilautomatisierung und plant als nächsten logischen Entwicklungsschritt eine mobile Testanlage, um die Solarmodule direkt dort zu testen, wo sie ausgemustert werden. Genau in diesem logistisch entscheidenden Bereich der Vor-Ort-Prüfung operiert bereits der etablierte Wettbewerber 2ndlifesolar, eine Marke der großen Buhck Gruppe. 2ndlifesolar greift auf ein deutschlandweites Logistiknetzwerk zurück und kombiniert stationäre Erstbehandlungsanlagen mit mobilen Prüflaboren. Technologisch geht das Unternehmen tief in die industrielle Qualitätssicherung und führt standardmäßig Elektrolumineszenz-Prüfungen durch, um unsichtbare Mikrorisse im Vorfeld zu detektieren.

Einen völlig anderen, stark hochskalierten Weg bestreitet das österreichische CleanTech-Start-up 2nd Cycle. Das Unternehmen betreibt eine vollautomatische Inspektions- und Upcycling-Anlage im industriellen Hochdurchsatz und nutzt neben klassischer Robotik auch patentierte hyperspektrale Analysen aus der Raumfahrt, um Zellalterungen frühzeitig zu erkennen.

Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg

Das Vorhaben von Better Sol leistet einen fundamentalen Beitrag, um noch leistungsfähige Materialien durch geschickte Kreislaufwirtschaft für eine Weiternutzung zu erhalten, damit die Bemühungen für mehr erneuerbare Energien nicht ins Stocken geraten. Dennoch muss sich das Geschäftsmodell in einem harten Wettbewerb beweisen.

Die Handwerkerkosten für den Aufbau einer PV-Anlage auf einem Eigenheim sind hoch und fallen völlig unabhängig davon an, ob man neue oder gebrauchte Paneele installiert. Gleichzeitig steht der Markt unter enormem Preisdruck durch historisch günstige asiatische Neuware. Wenn fabrikneue Module extrem billiger werden, schwindet das Argument der finanziellen Ersparnis bei Gebrauchtmodulen mit kürzerer Restlebensdauer. Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg von Better Sol liegt daher in der rigorosen Minimierung der eigenen Logistik- und Prozesskosten. Die geplante mobile Testanlage und die zusätzliche Automatisierung des Testsystems sind für das Start-up essenziell, um künftig auch größere Ausmusterungen von Solarparks wirtschaftlich bewältigen zu können.

MedTech-Start-up RAYDIAX holt 7,5 Mio. Euro für neuartiges CT-System

RAYDIAX sichert sich 7,5 Mio. Euro, um mit einem speziell für minimal-invasive Eingriffe entwickelten Computertomographen die Krebsbehandlung zu verbessern. Doch der Weg vom universitären Forschungslabor in die globalen Operationssäle ist im hochregulierten Gesundheitsmarkt lang. Ein Blick auf ein DeepTech-Geschäftsmodell, das sich nun in der klinischen Praxis beweisen muss.

Die erfolgreiche Series-A1-Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen Euro für RAYDIAX markiert einen wichtigen Meilenstein von der universitären Forschung in den Gesundheitsmarkt. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Magdeburger Wissenschaftshafen ist eine Ausgründung des Forschungscampus STIMULATE und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Unter der Führung eines fünfköpfigen Gründerteams – bestehend aus CEO Dr. Thomas Hoffmann, Dr. Tim Pfeiffer, Dr. André Mewes, Benjamin Fritsch und Robert Frysch – konnte das Start-up nach einer erfolgreichen Seed-Phase nun erhebliche Mittel für den Eintritt in die klinische Phase sichern.

Das frische Kapital setzt sich aus 5 Millionen Euro Venture Capital von bestehenden Business Angels, dem Bestandsinvestor bmp Ventures mit den IBG Fonds sowie dem neu eingestiegenen GETEC Family Office um Dr. Karl Gerhold zusammen. Ergänzt wird diese Summe durch 2,5 Millionen Euro Fördermittel aus dem hochkompetitiven EIC Accelerator-Programm der Europäischen Kommission, das gezielt disruptive Deep-Tech-Innovationen mit hohem Skalierungspotenzial unterstützt.

TACT: Computertomographie für den OP neu gedacht

Im Zentrum dieser ambitionierten Wachstumspläne steht der Therapieassistenz-Computertomograph „TACT“, den RAYDIAX dediziert für minimal-invasive Krebstherapien entwickelt. Anders als herkömmliche CTs optimiert das Unternehmen sein System sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich speziell für den interventionellen Einsatz bei der Therapieplanung, -durchführung und -kontrolle. Wie Steffen Schmidt, CFO der GETEC-Gruppe, hervorhebt, ermöglicht die innovative Technologie eine fokussierte Live-Bildgebung, welche die Strahlenbelastung für Patient*innen und Operateur*innen senkt und die Operationszeit verringert.

Zudem bietet das System durch eine größere Geräteöffnung völlig neue Operationsmethoden im CT, wie beispielsweise den Einsatz von Robotik. Der Markt für solche Lösungen wächst, da minimal-invasive Eingriffe angesichts einer alternden Bevölkerung und steigender Krebsinzidenzen massiv an Bedeutung gewinnen. Sie ermöglichen in vielen Fällen eine schonendere Behandlung im Vergleich zu offenen chirurgischen Eingriffen, verkürzen potenziell Operations- sowie Liegezeiten, verringern Komplikationen und können so zusätzliche Behandlungskapazitäten schaffen, um die Krankenhausstrukturen zu entlasten.

Harter Wettbewerb und regulatorische Hürden

Trotz der vielversprechenden Technologie steht das Geschäftsmodell in der Praxis vor erheblichen Herausforderungen. Der globale Markt für medizinische Bildgebung ist hart umkämpft, und der Vertrieb an Kliniken ist durch extrem lange, hochkomplexe B2B-Entscheidungszyklen geprägt. RAYDIAX tritt diesem Wettbewerb entgegen, indem es anstrebt, eine funktional dringend benötigte, neue Gerätekategorie in der interventionellen Onkologie zu etablieren, um so eine Lücke im OP-Betrieb zu füllen.

Der Beweisdruck auf dem jungen Unternehmen ist dennoch enorm: Das neu eingeworbene Kapital wird nun für First-in-Human-Studien eingesetzt, um die frühe klinische Evidenz am Patienten zu generieren. Diese Phase legt die Grundlage für die regulatorische Zulassung und kommerzielle Skalierung. Parallel dazu erfordert die Weiterentwicklung zur Serienreife einen konsequenten Ausbau in den Bereichen Vertrieb, Produktion und Qualitätsmanagement, um die ersten kommerziellen Installationen systematisch vorzubereiten.

Lehrstück für europäisches DeepTech

Dieser Fall zeigt eindrucksvoll die Realität und die hohen Anforderungen europäischen DeepTech-Unternehmertums. Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde belegt deutlich, wie essenziell die intelligente Kombination aus wissenschaftlicher Grundlagenforschung, klassischem Risikokapital und strategischen europäischen Fördergeldern ist. Nur so lässt sich die extrem kapitalintensive Entwicklungsphase von Hardware in der Medizintechnik erfolgreich überstehen. Wenn es dem Gründerteam nun gelingt, die klinische Wirksamkeit in der Praxis zu belegen und die regulatorischen Hürden zu meistern, hat dieses Spin-off das Potenzial, die Anwendung minimal-invasiver Krebstherapien erheblich auszuweiten.

KI gegen Buchhaltungsriesen: Wie Bonster den Spesen-Markt aufmischen will

Pay-per-Use statt Abo-Falle: Das Oldenburger Start-up fast2work attackiert mit seiner App bonster komplexe Software-Giganten. Doch reicht das Versprechen maximaler Einfachheit im Haifischbecken der FinTechs? Wir haben nachgehakt.

Es ist eines der letzten großen Ärgernisse im Arbeitsalltag von Freelancer*innen und kleinen Agenturen: Der Freitagabend, der für das Sortieren verknitterter Tankbelege und das Abtippen von Bewirtungsbelegen in Excel-Listen draufgeht. Genau hier setzt die Oldenburger fast2work GmbH mit ihrer am 17. Februar 2026 gelaunchten App bonster an, um den Papierkram bei der Reisekostenabrechnung zu beenden. Das Versprechen von Gründer und CEO Ronald Bankowsky: Drei Minuten Aufwand, KI-Automatisierung und keine Einstiegshürden.

Das Versprechen: Simpel statt Systemintegration

Die Funktionsweise der App ist bewusst minimalistisch gehalten: Beleg fotografieren, woraufhin die KI relevante Werte wie Datum, Betrag und Mehrwertsteuer ausliest, auf Duplikate prüft und eine fertige Abrechnung erstellt. „Kein Onboarding-Projekt, kein Vertriebsgespräch, kein IT-Setup“, fasst Bankowsky den Ansatz der Standalone-Lösung zusammen.

Die Zielgruppe ist klar definiert: Selbständige, Freelancer*innen und Mini-Teams, denen Enterprise-Lösungen wie SAP Concur zu mächtig und Start-ups wie Circula oder Pleo oft noch zu prozesslastig sind. Mit einem Preismodell von 1,99 Euro für Einzelabrechnungen und 6,99 Euro (Stand Ende Febr. 2026) für eine Flatrate positioniert sich das Unternehmen im unteren Preissegment.

Im Haifischbecken der Neobanken und Buchhaltungsriesen

Laut fast2work gab es bislang „kaum eine Alternative zwischen Excel und Enterprise-Software“. Diese Aussage hält einem Realitätscheck im Jahr 2026 allerdings nur bedingt stand. Bonster betritt ein Haifischbecken, denn die vermeintliche Lücke wird längst geschlossen.

Zum einen integrieren Buchhaltungsriesen wie Lexoffice oder sevDesk Reisekosten-Features immer tiefer in ihre Standardpakete. Zum anderen wildern Neobanken wie Qonto, Finom oder Kontist im selben Revier: Wer dort ein Geschäftskonto hat, bekommt die Belegzuordnung oft als „Commodity“ gratis dazu. Mit knapp 7 Euro im Monat bewegt sich bonster in einer Preisregion, in der man fast schon eine komplette einfache Buchhaltungssoftware bekommt. Die App muss also einen enormen Mehrwert bieten, um gegen die „Eh-da-Lösungen“ (Software, die Kund*innen ohnehin bezahlen) zu bestehen.

Auf die Frage, warum Freelancer*innen für eine Insellösung extra zahlen sollten, entgegnet der Gründer, dass bonster bewusst früher ansetze als klassische Tools. Das Hauptproblem sei nicht die Buchhaltung, sondern das Erfassen von Belegen unterwegs. „Genau dort scheitert es oft, weil Mitarbeitende keine komplexen Systeme nutzen wollen oder gar keine Zugänge haben“, argumentiert Bankowsky. Der Mehrwert liege nicht in einer weiteren Buchhaltungssoftware, sondern darin, dass durch die Reduzierung auf ein Foto „überhaupt verwertbare Abrechnungsdaten/Belege entstehen“.

Kritische Faktoren: GoBD und Datensicherheit

Neben der Marktpositionierung ist die Rechtssicherheit ein kritischer Faktor. „Fertige Abrechnung für die Buchhaltung“ ist ein mutiges Versprechen, da in Deutschland ein Foto allein oft nicht ausreicht; es muss GoBD-konform und revisionssicher archiviert werden. Zudem ist die KI-Nutzung datenschutzrechtlich sensibel. Wenn Bewirtungsbelege, die offenbaren, mit wem man gegessen hat, über US-Schnittstellen (z.B. OpenAI) fließen, ist das für deutsche Geschäftskund*innen und Steuerberater oft ein K.O.-Kriterium.

Auf die sensiblen Vorgaben der Finanzämter und den Serverstandort angesprochen, betont Bankowsky, dass die Verarbeitung „ausschließlich auf europäischen Servern“ erfolge. Zwar nutze man OpenAI-basierte Modelle, diese liefen jedoch über Azure-Rechenzentren im europäischen Raum. Datenschutz und regulatorische Anforderungen seien Grundvoraussetzung. Auch beim Export zum Steuerberater zeigt sich der Gründer zuversichtlich: Buchhaltungssysteme könnten die Daten direkt und „ohne manuelle Nacharbeit“ weiterverarbeiten.

Beta-Test als Exklusiv-Club

Zum Start setzt das Unternehmen auf eine Gamification des Rollouts. Die ersten 500 Nutzer*innen erhalten im „Club 500“ einen lebenslangen Rabatt von 50 Prozent. Was als Belohnung für Early Adopters verkauft wird, ist strategisch notwendig: Die KI muss lernen. Der Algorithmus braucht dringend „Real World Data“ – echte, verknitterte, schlecht beleuchtete Belege. Das bedeutet auch: Die ersten User*innen sind Teil des Entwicklungsprozesses.

Dass die App im Alltag noch dazulernen muss, räumt Bankowsky ein. Bei der reinen Datenerkennung sei man technisch auf dem aktuellen Stand. „Entscheidend ist jedoch die Qualität realer Belege im Alltag – etwa schlecht fotografierte oder handschriftliche Quittungen“, erklärt er den Bedarf an Praxis-Feedback. Durch schnelle Updates solle die Genauigkeit für alle Nutzer*innen laufend steigen.

Gegenmodell zur Ökosystem-Abhängigkeit

Wer ein Feature-Feuerwerk suche, werde bei bonster enttäuscht sein – was laut Unternehmen aus Überzeugung geschehe. Anbieter wie Rydoo verfolgten eine Strategie der maximalen Integration und langfristiger Verträge, was eine Abhängigkeit erzeuge, die ihr eigentliches Geschäftsmodell sei, so der Gründer. Wer einmal im Ökosystem stecke, wechsle nicht mehr, weil der Ausstieg zu teuer geworden sei.

Bonster positioniert sich als Gegenmodell für Unternehmen, die nicht für ungewollte Komplexität zahlen möchten: Kein Vertrag, keine Mindestnutzerzahl, Setup in unter fünf Minuten und ein Pay-per-Use-Modell. „Wer aufhören will, hört auf, ohne Konsequenzen“, beschreibt das Start-up den Ansatz der bewussten Entscheidung, Kund*innen freizulassen. Wer bleibe, tue dies, weil es funktioniere, was laut Bankowsky „die interessantere Innovation“ sei.

Fazit

Bonster ist ein innovativer Angriff auf die Zettelwirtschaft und wirkt durch den Verzicht auf starre Abo-Modelle bei der Einzelabrechnung fair. Doch die App steht und fällt mit der Schnittstellenkompetenz. Wenn der Export zu DATEV & Co. hakt, wird aus der Zeitersparnis schnell Mehrarbeit. Bonster muss beweisen, dass es die Brücke zwischen dem schnellen Foto und der strengen deutschen Buchhaltung schlagen kann – und zwar besser als die Banken, die das Feature bereits kostenlos anbieten.

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

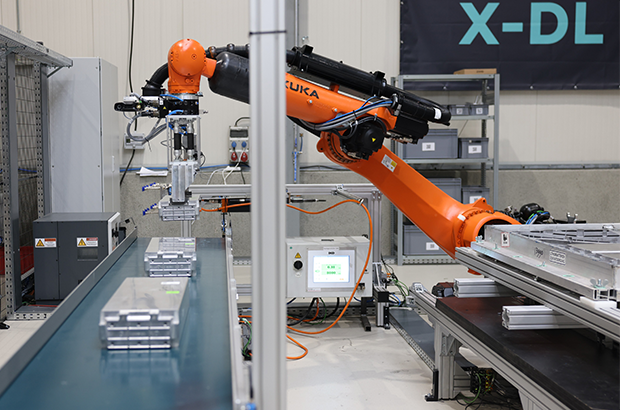

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

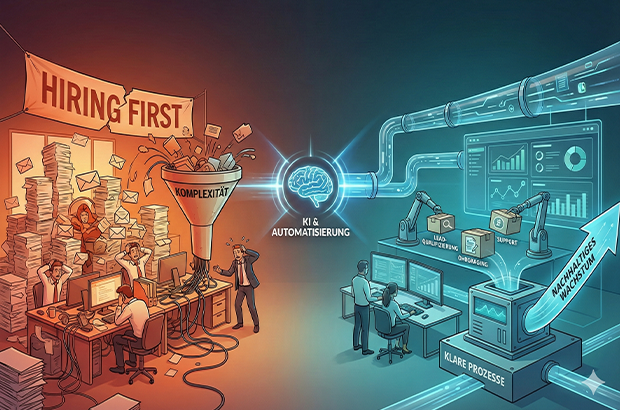

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.