Aktuelle Events

Café für Katzenfans

Im Katzen-Café in Tokio kann man nach Zahlung eines Eintrittsgeldes, das sich zwischen 800 und 1000 Yen bewegt, mit Perserkatzen, Siam-Katzen oder gewöhnlichen Hauskatzen schmusen und spielen.

Besucher des Lokals sind insbesondere Großstädter, die keine Zeit und keinen Platz für eine eigene Katze haben. Die oberste Regel im Café lautet: Die Katzen sind die Königinnen bzw. Könige.

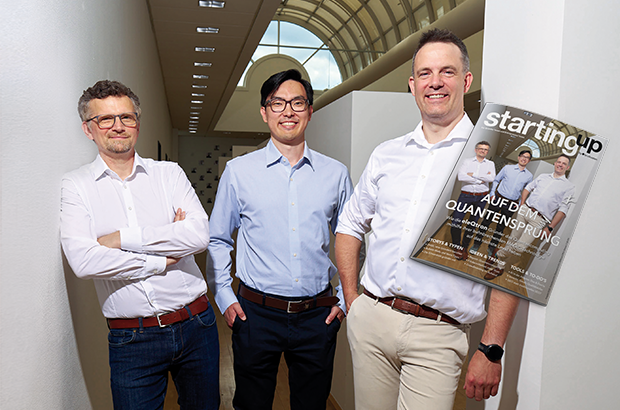

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Dies ist ein Ausschnitt aus der Coverstory der StartingUp-Ausgabe 04/25. Den vollständigen Beitrag liest du im Printmagazin oder ePaper – hier bequem online bestellbar

KI-Agenten als Transformationstreiber 2026

Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.

Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.

„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“

KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen

Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:

- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.

- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).

- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).

KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen

Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:

- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.

- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.

KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur

Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:

- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.

In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:

- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).

- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.

- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).

Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.

Gründen mit dem Smartphone: 5 innovative Businessideen für Mobile-First

Innovative Businessideen rund ums Smartphone. Entdecke E-Commerce, Nischen-Apps und mobile Dienste als lukrative Geschäftsmodelle.

Das Smartphone hat unsere Welt in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Was einst ein reines Kommunikationsmittel war, ist heute unsere digitale Schaltzentrale, das wichtigste Werkzeug für Konsum, Organisation und – vor allem – für das Unternehmertum.

Mehr als fünf Milliarden Menschen besitzen weltweit ein mobiles Endgerät. Diese beispiellose Marktdurchdringung hat eine „Mobile-First-Ära“ geschaffen, in der fast jeder Prozess und jede Dienstleistung über das kleine Display abgewickelt wird. Für Gründer bietet diese Allgegenwart des Smartphones ein enormes Potenzial.

Die besten Geschäftsideen entstehen dort, wo Technologie auf einen echten Bedarf trifft. Ob es darum geht, ein bestehendes Problem effizienter zu lösen oder eine völlig neue Nische zu erschließen – das Smartphone ist die zentrale Plattform dafür.

Dieser Artikel beleuchtet innovative Businessideen, die direkt aus der mobilen Revolution entstanden sind. Von cleveren Hardware-Ergänzungen über spezialisierte Apps bis hin zu neuen Dienstleistungen: Das Smartphone ist das Sprungbrett für Ihren nächsten erfolgreichen Start-up.

Produkte und Personalisierung im mobilen Umfeld

Obwohl das Smartphone selbst ein hochkomplexes Stück Technologie ist, bietet auch das unmittelbare Umfeld des Geräts zahlreiche lukrative Möglichkeiten für Gründer. Diese sogenannten Hardware-nahen Ideen drehen sich oft um Zubehör oder physische Dienste, die das mobile Nutzererlebnis verbessern.

Eine der erfolgreichsten Nischen der letzten Jahre ist die Personalisierung. Da fast jeder Mensch ein Smartphone besitzt, suchen Nutzer nach Wegen, ihr Gerät einzigartig zu machen. Ein klassisches, aber immer noch wachsendes Geschäftsfeld ist dabei, die Handyhülle selber zu gestalten. E-Commerce-Plattformen, die einen einfachen Online-Konfigurator anbieten, ermöglichen es Kunden, ihre Hüllen mit eigenen Fotos, Designs oder individuellen Texten zu versehen. Dieses Geschäftsmodell basiert auf geringen Stückkosten, einem einfachen Produktionsprozess (meist Druck) und dem starken Wunsch nach Individualität.

Neben der reinen Ästhetik gibt es weitere zukunftsorientierte Produktideen:

- Smarte Ergänzungen: Denken Sie an spezielles, kompaktes Zubehör für mobile Content-Creation (z.B. Mini-LED-Ringe, spezialisierte Mikrofone).

- Nachhaltigkeit und Schutz: Hochwertige, langlebige oder biologisch abbaubare Schutzfolien und Hüllen sprechen eine wachsende, umweltbewusste Zielgruppe an.

- Mobile-Payment-Lösungen: Innovative, physische Halterungen oder Adapter, die das Smartphone noch besser in den Alltag (wie Bezahlvorgänge oder Fahrzeugnutzung) integrieren.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, ein Massenprodukt – das Smartphone – durch ein Nischenprodukt zu ergänzen, das entweder ein Problem löst oder einen emotionalen Mehrwert wie Einzigartigkeit bietet.

Digitale Dienste und Nischen-Apps

Die wahre Kraft des Smartphones liegt in seiner Software. Hier warten unzählige Möglichkeiten für Gründer, die bereit sind, mit einer App oder einem spezifischen digitalen Dienst eine Marktlücke zu füllen. Anstatt generische Anwendungen zu entwickeln, liegt der Fokus heute auf Nischen-Apps, die sehr spezifische Probleme einer klar definierten Zielgruppe lösen.

Ein vielversprechendes Feld sind Micro-Learning-Anwendungen. Nutzer können kurze, gamifizierte Lerneinheiten für hochspezialisierte Fähigkeiten (etwa Excel-Makros, Weinverkostung oder spezifische Programmiersprachen) direkt in der Hosentasche abrufen. Dieses Modell funktioniert hervorragend über ein Abo-System und nutzt die wenigen Minuten Wartezeit, die jeder im Alltag hat.

Weitere zukunftsweisende Businessideen sind:

- AR-gestützte Shopping-Helfer: Apps, die Augmented Reality nutzen, um dem Kunden zu zeigen, wie ein Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussieht oder wie eine neue Wandfarbe wirkt. Der Vorteil liegt in der direkten Kaufentscheidung.

- Lokale Service-Vermittler: Digitale Plattformen, die Kleinstaufträge im lokalen Umfeld vermitteln (z.B. Nachbarschaftshilfe, Hunde-Sitting oder kurzfristige Handwerksleistungen). Der mobile Aspekt ist hier die einfache, standortbasierte Koordination.

- Gesundheit und Wellness: Spezialisierte Anwendungen, die mithilfe der Smartphone-Sensoren Daten sammeln, analysieren und personalisierte Empfehlungen für Schlaf, Stressreduktion oder Ernährung liefern.

Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Segment ist der Fokus auf ein sauberes, intuitives Design (UX/UI) und ein skalierbares Geschäftsmodell, das oft auf Abonnements oder In-App-Käufen basiert. Die Hürde ist hier oft geringer, da keine physischen Lagerbestände nötig sind.

Mobile Content-Kreation und Monetarisierung

Das moderne Smartphone ist nicht nur ein Konsumgerät, sondern auch ein hochentwickeltes Produktionswerkzeug. Die verbesserten Kamera- und Schnittfunktionen haben das Gerät zum primären Werkzeug für professionelle Content-Kreation gemacht. Dies eröffnet neue Geschäftsfelder für Gründer, die Dienstleistungen oder Nischeninhalte anbieten.

Ein zukunftsträchtiges Feld ist die spezialisierte mobile Videoproduktion. Anstatt teure Kamerateams zu buchen, können Unternehmen mobile Content-Creator beauftragen. Diese liefern hochwertiges Material schnell und flexibel, indem sie effiziente Workflows direkt über das Smartphone nutzen, um dynamische Videos für soziale Medien oder Marketingkampagnen zu erstellen.

Weitere lukrative Dienstleistungsmodelle, die auf dem Smartphone aufbauen:

- Mobile Fotografie für E-Commerce: Spezialisten erstellen und bearbeiten Produktfotos direkt mit dem Smartphone. Dies bietet kleinen Online-Shops einen schnellen und kostengünstigen Service.

- Nischen-Content: Mit hochwertigen mobilen Mikrofonen können Gründer spezialisierte Audioinhalte (wie Branchen-Insider-Podcasts) direkt über das Gerät erstellen und monetarisieren.

Das Smartphone senkt die Eintrittsbarriere für Gründer in der Medien- und Kreativbranche erheblich. Erfolg hat hier, wer sich auf eine Nische spezialisiert und die Flexibilität des mobilen Workflows als Wettbewerbsvorteil nutzt.

Schlussworte

Das Smartphone hat sich unwiderruflich als zentrales Werkzeug der digitalen Wirtschaft etabliert. Es ist nicht nur ein Kanal für den Konsum, sondern vor allem eine Plattform für innovative Geschäftsmodelle. Von der individualisierten Hardware wie der Möglichkeit zur Handyhülle selber gestalten bis hin zu hochspezialisierten Nischen-Apps – die Wachstumschancen sind enorm.

Für angehende Gründer gilt: Die besten Ideen nutzen die Stärken des mobilen Geräts – nämlich die ständige Verfügbarkeit, die eingebauten Sensoren und die einfache Bedienung.

Der Erfolg liegt nicht in der Entwicklung der nächsten "Super-App", sondern darin, ein spezifisches Problem einer klar definierten Zielgruppe effizient und mobil zu lösen. Wer die Mobile-First-Mentalität verinnerlicht, hat die Geschäftszentrale der Zukunft bereits in der Hosentasche.

Happy Homeoffice Club gestartet

Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.

Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen

Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.

Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.

1. Halluzinationen

KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.

Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.

2. Bias

Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.

Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.

Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.

3. Content-Kannibalisierung

Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.

Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.

4. Wissensoligopol

Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.

Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.

Fazit

Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.

Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).

Weckruf für (KI-)Start-ups

Zwischen Pflicht und Potenzial: Warum der EU AI Act kein Stolperstein, sondern ein strategischer Hebel ist und wie junge Unternehmen ihn frühzeitig für sich nutzen können.

Spätestens seit der Verabschiedung des AI Acts der Europäischen Union im Jahr 2024 ist klar: Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Europa wird rechtlich geregelt – verbindlich, umfassend und risikobasiert. Für viele Unternehmen, vor allem im Start-up-Umfeld, bedeutet das erst einmal: neue Vorgaben, viel Bürokratie, hoher Aufwand. Doch dieser Eindruck greift zu kurz. Denn der AI Act ist weit mehr als ein Regelwerk zur Risikominimierung; er bietet jungen Unternehmen die Chance, Ethik, Effizienz und Rechtssicherheit von Anfang an in Einklang zu bringen. Wer ihn strategisch klug nutzt, kann sich nicht nur vor teuren Fehlern schützen, sondern auch produktiver, innovativer und vertrauenswürdiger aufstellen.

Ein Weckruf mit Wachstumspotenzial

Der AI Act ist die erste umfassende gesetzliche Regelung weltweit, die den Umgang mit KI verbindlich definiert. Ziel ist es, Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, Risiken wie Diskriminierung oder Manipulation zu minimieren und gleichzeitig die Innovationskraft Europas zu sichern. Je nach Risikoklasse, von minimal über hoch bis unvertretbar, gelten unterschiedliche Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Kontrolle. Was viele dabei übersehen: Der AI Act richtet sich nicht nur an Entwickler*innen, sondern auch an Anwender*innen. Schon wer KI zur automatisierten Lebenslaufanalyse, zur Lead-Bewertung im Vertrieb oder für interne Personalentscheidungen nutzt, kann als Betreiber*in haftbar sein – inklusive Dokumentations- und Prüfpflichten. Seit Februar 2025 gilt zudem eine allgemeine Schulungspflicht für KI-Nutzung, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Start-ups: (Noch) nicht betroffen? Ein Trugschluss

Gerade junge Unternehmen neigen dazu, gesetzliche Regularien auf die lange Bank zu schieben – oft verständlich, wenn Zeit, Geld und personelle Ressourcen knapp sind. Doch genau hier liegt das Risiko: Laut einer Bitkom-Studie haben sich nur rund 3 Prozent der Unternehmen intensiv mit dem AI Act beschäftigt. 25 Prozent wissen gar nichts davon. Ein gefährlicher Blindflug, nicht nur wegen potenzieller Bußgelder von bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des Jahresumsatzes, sondern weil damit auch Chancen verschenkt werden.

Dabei geht es beim AI Act nicht nur um Pflichterfüllung, sondern um Zukunftsfähigkeit. Wer KI nutzt, sei es für Marketing, Kund*innenservice oder Produktentwicklung, muss ihre Auswirkungen verstehen, Risiken identifizieren und Prozesse so gestalten, dass sie nachvollziehbar, fair und sicher bleiben. Für Start-ups, die langfristig skalieren und wachsen wollen, ist das kein Nice-to-have, sondern ein Muss.

Wissensdefizite als Wachstumsbremse

Aktuell setzen nur etwa 17 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland KI im Geschäftsalltag ein. Die Gründe: Über 70 Prozent nennen fehlendes Wissen, 58 Prozent Unsicherheit bei rechtlichen Fragen. Gerade bei Start-ups, deren Geschäftsmodell oft auf digitalen Lösungen basiert, ist diese Zurückhaltung alarmierend. Denn wer das Potenzial von KI nicht erkennt oder falsch einsetzt, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Marktchancen. Dazu kommt noch die Sorge vor zukünftigen rechtlichen Einschränkungen, wie 82 Prozent der Anwender*innen generativer KI angeben, 73 Prozent verweisen auf die Datenschutzanforderungen als Hemmnis und 68 Prozent sehen Unsicherheiten durch rechtliche Unklarheiten.

Der Schlüssel liegt ganz klar in der Weiterbildung: Nur wer die Funktionsweise, Stärken und Grenzen von KI-Systemen versteht, kann sie verantwortungsvoll und effizient nutzen. Das beginnt schon bei der bloßen Auseinandersetzung mit dem AI Act: 69 Prozent der Unternehmen brauchen professionelle Hilfe dabei. Das betrifft nicht nur Entwickler*innen oder Tech-Teams, sondern auch Gründer*innen sowie Verantwortliche in Marketing, HR und Customer Support. Der AI Act kann dabei als Orientierung dienen: Er macht transparent, welche Prozesse es zu beachten gilt und wie sich Risiken frühzeitig erkennen und adressieren lassen.

KI im Marketing: Vom Tool zur Strategie

Beispiel: Im Marketing ist KI längst mehr als nur eine Helferin für Textgenerierung oder A/B-Testing. Sie analysiert Zielgruppen, erkennt Kaufmuster, generiert kreative Inhalte und liefert datenbasierte Insights in Echtzeit. Doch viele Marketingverantwortliche gehen mit KI noch zu leichtfertig um oder unterschätzen ihre strategische Wirkung. In modernen Marketingabteilungen dient KI als Beschleuniger, Effizienzmotor und kreativer Sparringspartner.

Doch um diesen Nutzen voll auszuschöpfen, braucht es klare Regeln, Datenqualität und nachvollziehbare Prozesse – genau das, was der AI Act einfordert. Was auf den ersten Blick wie ein regulatorisches Korsett wirkt, ist in Wahrheit ein Innovationstreiber: Wer frühzeitig in qualitätsgesicherte Datenprozesse, Modellvalidierung und Feedbackschleifen investiert, steigert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Performance seiner Kampagnen.

Ethik als Wettbewerbsfaktor

Neben Effizienz und Legalität spielt auch Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. Nutzer*innen und Kund*innen erwarten von Unternehmen, dass sie KI fair, transparent und verantwortungsvoll einsetzen. Diskriminierende Algorithmen, intransparente Entscheidungen oder Datenmissbrauch können nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sie beschädigen auch das Vertrauen in die Marke. Gerade Start-ups haben hier einen Vorteil: Sie können ethische Leitlinien von Anfang an mitdenken und in ihre Unternehmenskultur integrieren. Das schafft nicht nur Glaubwürdigkeit gegenüber Kund*innen, Investor*innen und Partner*innen – es spart auch spätere Reputationskosten. Studien zeigen: Unternehmen, die KI ethisch reflektiert einsetzen, erzielen höhere Zufriedenheitswerte bei Mitarbeitenden und Kundschaft, und sie sind resilienter gegenüber technologischen Risiken.

Von Anfang an strategisch denken

Für Gründer*innen und junge Unternehmen lautet die Empfehlung daher: Nicht warten, bis der AI Act zum Problem wird, sondern ihn frühzeitig als Chance nutzen, sich professionell aufzustellen. Das bedeutet konkret:

- Verantwortlichkeiten klären: Wer ist im Unternehmen für KI verantwortlich – technisch, ethisch, rechtlich?

- Transparente Prozesse etablieren: Wie werden Daten erhoben, verarbeitet und genutzt? Wer prüft Algorithmen auf Verzerrungen?

- Schulungen anbieten: Alle, die mit KI-Systemen arbeiten, sollten deren Funktionsweise und rechtliche Implikationen kennen.

- Ethikrichtlinien entwickeln: Wie kann das Unternehmen sicherstellen, dass KI fair, sicher und inklusiv eingesetzt wird?

- Technologische Standards einhalten: Wer dokumentiert und validiert die eingesetzten Systeme regelmäßig?

Kein Bremsklotz, sondern ein Beschleuniger

Der EU AI Act ist ein Weckruf für Start-ups, die KI nutzen oder dies künftig wollen. Er schafft Klarheit, wo zuvor Unsicherheit herrschte, und definiert Standards, an denen sich junge Unternehmen orientieren können. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit. Wer ihn jedoch proaktiv angeht, positioniert sich als verantwortungsvolle(r) Innovator*in. Der Wandel hat längst be- gonnen. Jetzt ist die Zeit, ihn bewusst mitzugestalten.

Der Autor Bastian Sens ist Marketing-Experte und Gründer der Beratung & Academy Sensational GmbH

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Indirekter Einkauf: Versteckter Kostenfresser oder unentdeckter Goldschatz?

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

In vielen Unternehmen wird der indirekte Einkauf häufig unterschätzt – dabei liegen hier oft erhebliche Einsparpotenziale verborgen. Durch die wachsende Digitalisierung und die zunehmende Verfügbarkeit von B2B eCommerce-Plattformen bestellen Mitarbeitende Waren und Dienstleistungen immer häufiger außerhalb klassischer Einkaufsprozesse. Diese Entwicklung bringt einerseits Flexibilität und Effizienz, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen: Wie lassen sich Ausgaben kontrollieren und Transparenz über die gesamte Einkaufskette sicherstellen?

Die beste Einkaufssoftware für den Mittelstand adressiert genau diese Herausforderungen. Hivebuy hat sich als moderne, benutzerfreundliche Lösung etabliert, die den indirekten Einkaufsprozess von der Bestellung bis zur Rechnungsprüfung digitalisiert und automatisiert. Die Software integriert sich nahtlos in bestehende ERP-, Buchhaltungs- und Kommunikationstools wie SAP, Microsoft Dynamics, Teams oder Slack – und das ohne aufwändige technische Implementierung.

Gegründet von erfahrenen Einkaufs- und Finanzexpert*innen aus Frustration über bisherige Lösungen, verfolgt Hivebuy die Mission, versteckte Kosten sichtbar zu machen, Budgets in Echtzeit zu kontrollieren und Einkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Mit höchsten Sicherheitsstandards, inklusive ISO/IEC 27001-Zertifizierung und DSGVO-konformer Datenhaltung in Deutschland, schafft Hivebuy Transparenz und Vertrauen entlang der gesamten Einkaufskette.

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

StartingUp: Frau Fischer, viele Unternehmen sehen im indirekten Einkauf eher einen Kostenfaktor, der schwer zu kontrollieren ist. Was macht den indirekten Einkauf aus Ihrer Sicht zu einem versteckten Kostenfresser?

Bettina Fischer: Die große Herausforderung im indirekten Einkauf liegt darin, dass die einkaufenden Personen über das gesamte Unternehmen verteilt sind – anders als im direkten Einkauf, wo spezialisierte Einkaufsabteilungen tätig sind. Das bedeutet: Jede*r Mitarbeitende, der oder die einmal etwas bestellt, wird zum Einkäufer oder zur Einkäuferin – oft ohne die notwendige Erfahrung in Einkaufsprozessen.

Dadurch entstehen typische Muster: Es wird bei bekannten Lieferanten bestellt – oft aus dem privaten Umfeld, wie etwa Amazon Business – ohne Preisvergleiche, ohne Berücksichtigung von Lieferzeiten oder bereits verhandelten Konditionen. Das führt schnell zu ineffizienten und teuren Entscheidungen.

Hinzu kommt, dass im indirekten Einkauf eine hohe Produktvielfalt auf eine extrem heterogene Lieferantenlandschaft trifft. Das erschwert es, durch Bündelung bessere Konditionen zu erzielen. Es fehlt die klare, strategische Beziehung zu bestimmten Lieferanten – und genau dort entstehen die versteckten Kosten.

StartingUp: Wie hilft Hivebuy Mittelständlern konkret dabei, diese versteckten Kosten aufzudecken und zu reduzieren?

Bettina Fischer: Hivebuy verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Herausforderungen des indirekten Einkaufs zu lösen. Zum einen ermöglichen wir es Mitarbeitenden, direkt über integrierte Lieferanten zu bestellen. Das bedeutet: Die Bestellungen erfolgen zentral über Hivebuy – ohne Umwege über externe Plattformen oder individuelle Beschaffungswege. Die Bestellübermittlung ist automatisiert und erfolgt effizient über unser System.

Darüber hinaus bietet Hivebuy einen integrierten Preisvergleich für B2B-Webshops. So wird sichergestellt, dass stets der beste Preis und die optimalen Lieferzeiten berücksichtigt werden – ein entscheidender Hebel zur Kostensenkung.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Budgetkontrolle: Sobald eine Bestellanforderung erstellt wird, sehen Budgetverantwortliche sofort die Auswirkungen auf ihr Budget – in Echtzeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen schnell, fundiert und transparent treffen.

Auch die Freigabeprozesse sind flexibel und konfigurierbar: Mitarbeitenden wird Freiheit für alltägliche Bestellungen gegeben, während bei kritischen oder kostenintensiven Vorgängen automatische Eskalationen und Genehmigungen greifen.

Nicht zuletzt ermöglicht Hivebuy dem Einkauf, sein Wissen an die Organisation weiterzugeben. Vorverhandelte Verträge, Katalogartikel oder bevorzugte Lieferanten sind direkt im System sichtbar – wie ein digitaler Einkaufsberater im Hintergrund. So treffen selbst unerfahrene Nutzer bessere Entscheidungen – ganz im Sinne von Kostenkontrolle und Prozesssicherheit.

StartingUp: Ihre Software ist bekannt für ihre Nutzerfreundlichkeit. Wie schaffen Sie es, auch nicht-einkaufserfahrene Mitarbeitende einzubinden?

Bettina Fischer: Benutzerfreundlichkeit steht bei Hivebuy an oberster Stelle. Wann immer wir eine neue Funktion entwickeln, testen wir diese gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und Nutzern – direkt aus der Praxis. Unser Ziel ist es, dass Hivebuy genauso intuitiv bedienbar ist wie eine Online-Überweisung: Jeder soll auf Anhieb verstehen, was zu tun ist.

Mit Funktionen wie unserem B2B-Preisvergleich und dem sogenannten Guided Buying führen wir Mitarbeitende gezielt durch den Einkaufsprozess – Schritt für Schritt, ganz ohne Schulungsaufwand. So wird selbst komplexes Einkaufswissen einfach zugänglich gemacht.

Für Freigabeverantwortliche haben wir zusätzlich eine besonders komfortable Lösung geschaffen: Freigaben können direkt über Messenger-Apps wie Microsoft Teams erteilt werden – ohne sich ins System einloggen zu müssen. Die relevanten Informationen kommen automatisch dorthin, wo man ohnehin schon arbeitet – aufs Handy oder den Desktop. Das senkt die Einstiegshürden enorm und sorgt für eine breite Akzeptanz im gesamten Unternehmen.

StartingUp: Welche Rolle spielen Transparenz und Echtzeit-Reporting in der Budgetkontrolle?

Bettina Fischer: Wir sind überzeugt: Budgetkontrolle funktioniert nur in Echtzeit. Es bringt wenig, wenn Budgetübersichten nur monatlich, quartalsweise oder gar halbjährlich zur Verfügung stehen. Entscheidungen im Einkauf werden täglich getroffen – also muss auch die Budgettransparenz jederzeit aktuell sein.

Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Hivebuy besonderen Fokus auf eine unmittelbare Budgeteinsicht gelegt. Sobald eine Bestellung angefragt wird, sieht der oder die Budgetverantwortliche sofort, wie sich diese auf das verfügbare Budget auswirkt. Diese Echtzeit-Transparenz ist ein zentrales Element unserer Software.

Gleichzeitig möchten wir Mitarbeitende befähigen, innerhalb ihrer Befugnisse selbstständig Entscheidungen zu treffen. Nicht jede Anfrage muss durch mehrere Instanzen laufen. Vielmehr setzen wir auf smarte, automatisierte Prozesse – kombiniert mit dem Vertrauen in die Souveränität der Nutzer. Das spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Effizienz und Zufriedenheit im Unternehmen.

StartingUp: Die Einführung neuer Software bedeutet oft hohen Aufwand. Wie gestaltet sich die Implementierung von Hivebuy?

Bettina Fischer: Ich habe selbst über viele Jahre ERP- und Einkaufssoftwareprojekte geleitet – und ehrlich gesagt: Es war jedes Mal ein enormer Aufwand. Genau diese Erfahrungen haben mich dazu motiviert, Hivebuy so zu entwickeln, dass Implementierung eben nicht zur Belastung wird.

Unsere Lösung ist bewusst so aufgebaut, dass sie schnell, unkompliziert und ohne großen IT-Aufwand eingeführt werden kann. Neue Unternehmen können innerhalb kürzester Zeit starten – oft sogar innerhalb eines Tages mit einem eigenen Testsystem.

Die Einführung begleiten wir durch leicht verständliche Videotutorials und Onboarding-Materialien. Darüber hinaus gibt es persönliche Sessions, in denen die Nutzer befähigt werden, das System selbstständig für ihr Unternehmen zu konfigurieren. Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics oder DATEV richten wir in der Regel innerhalb weniger Stunden bis Tage ein.

Wenn beide Seiten fokussiert an das Projekt herangehen, können wir bei Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden innerhalb von acht Wochen vollständig live gehen – inklusive Integration, Schulung und Rollout.

StartingUp: Wie unterstützt Hivebuy IT-Teams und technische Entscheider bei der Integration?

Bettina Fischer: Unsere größte Stärke in der Zusammenarbeit mit IT-Teams ist unsere Schnelligkeit. Bereits im ersten Kick-Off mit der IT tauschen wir alle relevanten technischen Dokumentationen aus, klären die Rahmenbedingungen und ermöglichen in kürzester Zeit die Integration in ein Testsystem. Wir verzichten bewusst auf langwierige Business-Blueprint-Phasen und setzen stattdessen auf eine praxisnahe, direkte Umsetzung.

Hivebuy verfolgt eine klare Integration-First-Strategie. Das bedeutet: Unsere Lösung ist von Grund auf so konzipiert, dass sie sich schnell und flexibel in bestehende ERP-Systeme und IT-Landschaften integrieren lässt. Für alle gängigen Systeme – ob SAP, Microsoft Dynamics, DATEV oder NetSuite – stellen wir vollständige Schnittstellen-Dokumentationen zur Verfügung.

Mein Mitgründer Stefan Kiehne bringt aus seiner Zeit bei PwC tiefes technisches Know-how mit und hat zahlreiche ERP-Implementierungen verantwortet. Dieses Wissen fließt direkt in unsere Projekte ein. Inzwischen haben wir Hivebuy in so viele verschiedene Systeme integriert, dass kaum noch Überraschungen aufkommen. Für IT-Verantwortliche bedeutet das: minimale Unsicherheiten, schnelle Umsetzung und maximale Kompatibilität.

StartingUp: Wie sieht die Zukunft des indirekten Einkaufs aus? Welche Trends beobachten Sie?

Bettina Fischer: Ich sehe im indirekten Einkauf ganz klar einen Wandel hin zu intelligenter Automatisierung und echter Transparenz. Schon heute beobachten wir den Trend in Richtung „Agent AI“ – also digitale Einkaufsassistenten, die Nutzer durch Prozesse begleiten und Entscheidungen mit datenbasierten Empfehlungen unterstützen. Das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verstärken.

Was mich persönlich schon lange wundert: Im B2C-Bereich haben wir mit Plattformen wie Idealo längst Preis- und Konditionsvergleiche. Im B2B gibt es das kaum. Deshalb war es uns wichtig, mit Hivebuy eine Lösung zu schaffen, die genau das möglich macht – inklusive der hinterlegten, unternehmensspezifischen Konditionen. Das ist ein echter Gamechanger.

In Zukunft wird der indirekte Einkauf zunehmend automatisiert ablaufen – von der Bedarfserkennung bis hin zur Bestellung. Vergleichbar mit einem intelligenten Kühlschrank, der automatisch Milch nachbestellt, wird auch im Unternehmen vieles automatisch geschehen: Bedarfe erkennen, Angebote vergleichen, Bestellungen auslösen – ganz ohne manuelles Zutun.

Strategische Beschaffung wird dabei zur Grundlage. Das Ziel ist nicht, jede Bestellung individuell zu behandeln, sondern Prozesse zu standardisieren, auf Unternehmensziele auszurichten und individuelle Bedarfe intelligent einzubinden.

Und auch die Rückseite des Einkaufs wird sich stark verändern: Rechnungsprüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe werden zunehmend automatisiert ablaufen. In einer idealen Zukunft brauchen wir keine manuelle Rechnungserfassung mehr – weil alles systemgestützt, regelbasiert und transparent funktioniert.

StartingUp: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fischer. Ihre Einblicke verdeutlichen, wie entscheidend es für Unternehmen ist, den indirekten Einkauf transparent und effizient zu gestalten. Mit Lösungen wie Hivebuy können Mittelständler versteckte Kosten sichtbar machen und ihre Beschaffungsprozesse nachhaltig optimieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Mission, Einkaufsteams bestmöglich zu unterstützen.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Warum KI bei Förderanträgen versagt

Fünf Gründe, warum Unternehmen auf menschliche Intelligenz setzen sollten.

Ob steuerliche Forschungszulage, Investitionsförderung oder EU-Programme. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT liefert in Sekundenschnelle eine Vielzahl möglicher Förderprogramme. Doch zwischen der reinen Information und der tatsächlichen Erschließung von Fördermitteln liegt ein erheblicher Unterschied. Hier gilt es, Unternehmen zu sensibilisieren.

Fördermittel sind heute ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung. Es reicht daher nicht, die Programme zu kennen. Entscheidend ist, sie rechtssicher, vollständig und förderlogisch aufeinander abgestimmt umzusetzen, um die vollen Förderpotenziale zu heben. Genau hier beginnt die Arbeit von Fördermittelexpert*innen.

Fünf Gründe, warum KI-Tools nicht als Fördermittelberater funktionieren

1. KI erkennt die wahren Förderpotenziale nicht

ChatGPT kann erklären, was ein Förderprogramm leistet. Doch welche Kosten eines konkreten Vorhabens tatsächlich und wie hoch förderfähig sind, lässt sich so nicht beurteilen. Gerade bei komplexen Programmen wie der steuerlichen Forschungszulage sind Erfahrung, Struktur und rechtssichere Abgrenzung entscheidend. Eine gute Fördermittelberatung prüft jedes Vorhaben systematisch: von der Förderfähigkeit nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG), AGVO oder De-minimis-Verordnung bis hin zur klaren Trennung förderfähiger und nicht förderfähiger Aufwände.

2. KI kann keine Förderstrategien entwickeln

Eine Liste von Förderprogrammen ersetzt keine Strategie. KI kann nur Optionen nennen, aber keine Strategien zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln. Eine gute Fördermittelberatung integriert die Forschungszulage sinnvoll in laufende Projekte und strukturiert Innovations- sowie Investitionsprozesse auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. So entstehen nicht nur Optionen, sondern belastbare, wirtschaftlich wirksame Lösungen.

3. KI kann nicht mit Menschen kommunizieren

Ein Antrag ist mehr als ein Formular. Er muss Anforderungen erfüllen und überzeugen. KI liefert Textbausteine, aber führt keine Gespräche und reagiert nicht auf Rückfragen mit der notwendigen Erfahrung in der Verwaltungspraxis der verschiedenen Förderprogramme. Eine gute Fördermittelberatung übernimmt die gesamte Kommunikation mit Förderstellen, koordiniert mit Bescheinigungsstellen und entwickelt formal korrekte und überzeugende Argumentationen.

4. KI endet beim Prompt – Fördermittelberatung bei der erfolgreichen Projektprüfung

Nach dem Antrag geht die Arbeit oft erst richtig los. Rückfragen, Prüfungen, Nachweise. KI kann Unternehmen dabei nicht unterstützen und keine Verantwortung übernehmen. Eine gute Fördermittelberatung hingegen begleitet die Kund*innen durch den gesamten Förderzyklus mit sauberer Dokumentation, revisionssicherer Aufbereitung und Unterstützung bei Audits und Außenprüfungen.

5. KI zeigt nur den Dschungel – Förderexperten finden den Schatz

Datenbanken geben einen Überblick, aber keine Richtung. Eine gute Fördermittelberatung bewertet alle denkbar möglichen Förderprogramme im konkreten Unternehmenskontext und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen, um das Maximum an Fördermöglichkeiten für die Kund*innen rauszuholen. Eine gute Fördermittelberatung schafft so echte wirtschaftliche Vorteile statt der bloßen Auflistung von Fördermöglichkeiten.

Der Autor Efe Duran Sarikaya ist CEO der Fördermittelberatung EPSA Deutschland.

Kurz mal die Welt retten

Wie GreenTech-Start-ups aus dem DACH-Raum dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Ist es bereits zu spät, den Klimawandel aufzuhalten? Während diese Frage unablässig für hitzige Debatten sorgt, arbeiten Start-ups unermüdlich an Lösungen für die dringendsten Umweltprobleme. Die DACH-Region erlebt einen rasanten Anstieg von GreenTech-Start-ups, angetrieben durch technologische Innovationen und zunehmenden regulatorischen Druck. Dies zeigt u.a. das DACH GreenTech Software Mapping 2025 von Hi Inov und veranschaulicht, welche vielversprechenden Ansätze und Technologien die Zukunft des GreenTech-Ökosystems in Europa prägen.

Mapping der Herausforderungen und Lösungen

Das Mapping bietet einen umfassenden Überblick über die Softwarelösungen von GreenTech-Start-ups im DACH-Raum. Sie umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, um den Anstieg der globalen Temperaturen einzudämmen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

1. Messung und Optimierung des CO2-Fußabdrucks

Fortgeschrittene Techniken zur Datenerfassung und KI-gesteuerte Analysen helfen Organisationen, ihre Effizienz zu steigern und ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Sie helfen Unternehmen, jährlich Emissionen von über 216.000 Tonnen CO₂-Äquivalenten zu vermeiden. Horizontale Plattformen bieten allgemeine Monitoring-Tools für branchenübergreifende Messdienste. Vertikale Lösungen wie die für die Immobilienbranche maßgeschneiderte ESG-Datenplattform Deepki integrieren branchenspezifische Anforderungen.

2. Beschleunigung der Energiewende

Softwarelösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Standortauswahl für die Produktion erneuerbarer Energien, der vorausschauenden Wartung von Infrastruktur und der Verbesserung der Energiespeicherung. Sie können die Schwankungen in der Stromeinspeisung erneuerbarer Energien mindern und somit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Das Stuttgarter Start-up metergrid ermöglicht es beispielsweise Mieter*innen in Mehrfamilienhäusern, umweltfreundlichen Solarstrom zu nutzen, der im selben Gebäude produziert wird (mehr dazu in der StartingUp 01/25).

3. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenoptimierung

Digitale Lösungen erleichtern die Schonung von natürlichen Ressourcen durch intelligentes Ressourcenmanagement, indem sie die Planung und Nutzung von Ressourcen verbessern. Durch den Einsatz von KI lassen sich viele Prozesse optimieren, darunter Recycling, Landwirtschaft und Wassermanagement. So reduziert das Berliner Start-up Freshflow Abfall, indem es die Nachbestellung von frischen Lebensmitteln mit Machine Learning automatisiert und optimiert. Darüber hinaus verbinden digitale Marktplätze Produzent*innen überschüssiger Ware mit potenziellen Abnehmer*innen, um Ressourcen effizierter zu nutzen.

4. Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen in Unternehmen

Unternehmen nutzen digitale Werkzeuge, um ihre Nachhaltigkeit über die regulatorischen Anforderungen hinaus zu verbessern. Zu den eingesetzten Lösungen zählen CO₂-Kreditbörsen, die es Organisationen ermöglichen, Emissionen durch strukturierte Märkte auszugleichen, und Mitarbeiterengagement-Plattformen, die die Teilnahme der Belegschaft an ESG-Initiativen fördern. Start-ups wie das Hamburger CarbonStack unterstützen Unternehmen bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und dabei die relevanten Richtlinien einzuhalten.

Die Entwicklung von 2023 bis heute

Insgesamt zeigt das Mapping ein reiferes und strukturierteres GreenTech-Ökosystem, das Europas Position als Pionier in digitalen Klimaschutzlösungen stärkt. Die Entwicklung zwischen den Mappings aus den Jahren 2023 und 2025 verdeutlicht drei wichtige Trends:

1. Anstieg der Anzahl der angebotenen Softwarelösungen

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigkeitsorientierten Innovationen in verschiedenen Branchen hat das Wachstum des GreenTech-Ökosystems beschleunigt und zu einem rasanten Anstieg der angebotenen Softwarelösungen geführt.

2. Regulatorisch getriebene Fortschritte

Aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks wächst der Anteil der angebotenen Lösungen, die auf Compliance-Bedürfnisse wie CSRD, die Rückverfolgbarkeit von Produkten und transparente CO₂-Buchhaltung eingehen. Es werden zunehmend vertikalisierte Monitoring-Tools entwickelt, um spezialisierte Datensätze und branchenspezifische Algorithmen zu erstellen.

3. Einfluss von generativer KI

Der Einsatz von generativer KI nimmt zu. Neue Anwendungsfälle im Bereich Nachhaltigkeit umfassen verbesserte Datenanalyse, automatisierte Compliance-Berichterstattung, sowie die Echtzeit-Optimierung von CO₂-Fußabdrücken und Ressourcenmanagement.

Fazit: Ein florierendes Ökosystem mit starker europäischer Führung

Der Klimawandel stellt eine immense Herausforderung dar, deren Bewältigung innovative technologische Lösungen erfordert. Das GreenTech Mapping 2025 verdeutlicht die führende Rolle Europas bei der Entwicklung dieser Lösungen und zeigt ein reiferes GreenTech-Ökosystem mit großer Dynamik. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen, KI und Automatisierung sind Start-ups in der DACHRegion gut positioniert, um sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Mehrwert zu schaffen. Sie werden Unternehmen und politischen Entscheidungsträger*innen dabei helfen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu beschleunigen und die Folgen des Klimawandels einzudämmen.

Der Autor Dr. Wolfgang Krause leitet als Managing Partner das Deutschlandgeschäft des auf B2B-Digitallösungen spezialisierten VC-Fonds von Hi Inov.

Zeit für ein neues Leistungsnarrativ

Warum wir Ambitionen neu denken müssen. Ein Kommentar von Benedikt Sons, Co-Founder und CEO der Cansativa Group.

In Deutschland ist Leistung ein stilles Versprechen. Man bringt sie, spricht aber selten darüber. Wer es doch tut, wird schnell als selbstverliebt, unsolidarisch oder toxisch abgestempelt. Ambition? Gilt bei uns oft als Ego-Trip.

Dabei trifft genau das Gegenteil zu: Ambitionen sind der Motor des Fortschritts. Will heißen – ohne Ambitionen treten wir auf der Stelle. Können wir uns das, können wir uns ein Denken, dass Leistung ein Ego-Trip ist, heute noch erlauben? In einer Zeit, die von multiplen geopolitischen Spannungen geprägt ist?

Wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Obwohl wir international an Boden verlieren und andere Länder Tempo machen, Innovation finanzieren und mutig skalieren. Deutschland? Spricht über „Entschleunigung“ und über Work-Life-Balance als übergeordnetes Ziel. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um weniger Arbeit, sondern um die Frage: Wofür lohnt es sich, Leistung zu bringen – und wie schaffen wir es, das Beste aus Menschen herauszuholen, ohne sie zu verheizen?

Also: Wie kommen wir da hin, dass sich Leistung wieder gut anfühlt?

Leistung: Zwischen Burnout-Mythos und Selbstoptimierungswahn

Das gegenwärtige Leistungsbild pendelt zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite der ausgebrannte Consultant, der sein Leben für ein Projekt opfert. Auf der anderen Seite die Influencer-Ästhetik, in der jeder Tag „High Performance“ verspricht, solange die richtige Morgenroutine stimmt.

Beides ist Unsinn. Beides ist egozentriert. Beides ignoriert, worum es wirklich geht: Leistung als kollektives Ziel, als Ausdruck von Sinn, von Teamgeist, von etwas, das größer ist als man selbst. Wenn wir es schaffen, Leistung als etwas Verbindendes zu begreifen, als Teamgedanken – nicht als Konkurrenz –, dann entsteht neben Erfolg auch Identifikation.

Ambitionen sind kein Makel – sie sind Orientierung

Wir müssen wieder lernen, uns mit ambitioniertem Handeln zu identifizieren. Deutschland ist ein Land voller Talente – aber oft auch voller Zweifel. Was fehlt, ist ein klarer Rahmen: Wo wollen wir hin? Wer sind unsere Vorbilder? Und warum lohnt es sich überhaupt, den Sprint aufzunehmen?

Diese Fragen betreffen unser gesamtes Wirtschaftsverständnis. Wir brauchen mehr Mut, klare Ziele zu formulieren. Und wir brauchen den Willen, sie offen zu verfolgen.

Start-up-Kultur: Hardcore oder Heilsbringer?

Start-ups sind Meister darin, ein klares, übergeordnetes Ziel zu formulieren – und mit dem unerschütterlichen Antrieb einer Rakete arbeiten sie gerade zu Beginn mit vollem Schub darauf hin. Gleichzeitig sind Start-ups der Inbegriff von Überforderung: lange Tage, kurze Nächte, wenig Absicherung. Manche glorifizieren diesen Zustand, andere verdammen ihn. Die Wahrheit ist: Start-up ist ein Überlebenskampf, aber auch eine Schule für Fokus, Disziplin und Priorisierung. Mein alter Physiklehrer sagte: „Leistung ist Arbeit pro Zeit.“ Und genau darum geht es. Nicht um den Dauer-Hustle, sondern um kluge, fokussierte Arbeit.

Daher braucht die deutsche Wirtschaft ein Ökosystem, das Hochleistung fördert – ohne Burnout zu belohnen. In dem man mit hoher Schlagzahl arbeitet, aber nicht daran zerbricht. Studien zeigen: Ja, die Belastung im Start-up-Sektor ist hoch – längere Arbeitszeiten, geringere Gehälter, weniger Sicherheit. Besonders Frauen sind oft benachteiligt.

Aber: Die Offenheit für neue Arbeitsmodelle ist ebenfalls höher. Viele Start-ups bieten flexiblere Strukturen, Homeoffice, Fokus-Zeiten, Purpose-getriebenes Arbeiten – also eine Umgebung, die mehr bietet als den klassischen „9-to-5“-Job. Damit machen sie einen entscheidenden Unterschied gegenüber Traditionsunternehmen, die eher auf feste Arbeitszeiten und Bürokultur setzen.

Innovation braucht Raum, kein Sicherheitsdenken

Apropos Traditionsunternehmen: Ich glaube, dass in einem überregulierten Ökosystem die Innovation auf der Strecke bleibt. Wer bei jedem Schritt Angst vor Fehlern hat, wird keine Risiken eingehen. Doch Innovation ohne Risiko gibt es nicht. Unternehmen, die keine Fehler machen wollen, machen auch keine Fortschritte.

Hier ist ein Umdenken gefragt – auch politisch. Wer heute in Deutschland ein Unternehmen gründet, sieht sich mit einer Bürokratie konfrontiert, die oft mehr lähmt als schützt. Gleichzeitig verlieren wir im internationalen Wettbewerb – weil andere Länder schneller, pragmatischer und technologieoffener agieren. Innovation verlangt Raum, Geschwindigkeit – und eine Kultur für Gründer*innen und Investor*innen, in der sie schnell skalieren können.

Europas Chance: Der Weg der Qualität

Der Inbegriff für schnelles Skalieren sind China und die USA. Während China auf Masse setzt und die USA auf Kommerzialisierung, hat Europa die Chance, einen eigenen Weg zu gehen: mit Qualität und gesellschaftlicher Einheit als Alleinstellungsmerkmal. Europa ist eine der wenigen Regionen, in der wirtschaftlicher Erfolg mit sozialer Verantwortung verbunden wird. Wir haben Zugang zu Spitzenforschung, zu klugen Köpfen, zu funktionierenden Institutionen. Was uns fehlt, ist der Mut zur schnellen Umsetzung.

Wir brauchen mehr Kommerzialisierung, ohne unsere Werte zu verlieren. Wir brauchen mehr Tempo, ohne Menschen zu überfordern. Und wir benötigen ein neues Narrativ, das Leistung nicht als toxisch, sondern als Teil einer starken Gesellschaft begreift.

Warum der Leistungsanspruch tief im Unternehmen verankert sein muss

Mehr Tempo, kluge Köpfe, ein Team: Wie gut dieser Dreiklang für mehr Leistung funktioniert, zeigt die Geschichte von Cansativa selbst. 2017 mit wenig Kapital gegründet, haben mein Bruder Jakob und ich früh auf Geschwindigkeit und Umsetzung gesetzt. Während andere noch in Businessplänen dachten, organisierten wir die ersten Importe von Medizinalcannabis, navigierten durch eine regulatorisch hochkomplexe Landschaft und bauten eine Plattform auf, die heute Marktführer in Deutschland ist.

Dass wir vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Zuschlag für die Distribution von in Deutschland angebautem Cannabis erhielten, war kein Zufall, sondern Ergebnis von Expertise, strategischer Schärfe und kompromissloser Arbeit. Inzwischen haben wir über 2500 B2B-Kund*innen, ein eigenes Produktportfolio, ein starkes Partnerschaftsnetzwerk und wachsen mit jeder regulatorischen Veränderung weiter. Nicht weil wir Glück hatten, sondern weil wir Leistung als Haltung verstehen.

Ambition braucht Anerkennung

Deshalb fordere ich: Deutschland muss lernen, Ambitionen nicht zu fürchten, sondern zu fördern. Denn wer Leistung immer nur mit Egoismus, Selbstausbeutung oder Ellenbogenmentalität gleichsetzt, nimmt sich die Chance auf echten Fortschritt. Leistung ist kein Selbstzweck – sie ist ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Europas. Sie ist Ausdruck von Haltung, Verantwortung und dem Willen, Dinge besser zu machen. Gefragt ist ein gesellschaftliches Klima, in dem es willkommen ist, Großes zu wollen. Und in dem diejenigen, die sich anstrengen, auch Rückenwind bekommen – nicht Gegenwind.

Unser Unternehmen ist nur ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und mit einem klaren Ziel handeln. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gelebten Leistungskultur, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Klarheit basiert. Und auf dem Mut weiterzumachen, gerade wenn der Weg steinig ist.

Es ist Zeit, dass wir in Deutschland – und in Europa – ein neues Kapitel aufschlagen. Eines, in dem Ambition der Antrieb ist, in dem Leistung nicht verdächtig, sondern wertvoll ist. Und in dem wir verstehen: Zukunft entsteht dort, wo Menschen nicht fragen, was gerade bequem, sondern was möglich ist.

Was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen

Künstliche Intelligenz in Form autonomer Agenten gewinnt rasant an Bedeutung. Doch wie arbeiten diese KI-Agenten? Was ist bei der Umsetzung zu beachten? Hier gibt's die Antworten.

Die Idee, dass autonome Systeme eng mit Menschen zusammenarbeiten und sie gezielt unterstützen, ist keine Vision mehr, sondern Realität. Während bisher eine umfassende Problemlösungskompetenz im Hintergrund fehlte, bringen KI-Agenten genau diese Fähigkeit mit und übernehmen zunehmend vielfältige Aufgaben in der Arbeitswelt. Wir erklären, was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen.

Was sind KI-Agenten und auf welcher Technologie basieren sie?

KI-Agenten sind Softwaresysteme, die eigenständig Aufgaben ausführen, aus Erfahrungen lernen und dynamisch mit ihrer Umgebung interagieren. Ihr Ziel ist es, Aufgaben autonom zu lösen, ohne dass ein kontinuierliches menschliches Eingreifen notwendig ist. Im Unterschied zu herkömmlichen Automatisierungslösungen bewältigen KI-Agenten selbst komplexe Anforderungen, indem sie sich an neue Bedingungen anpassen. Auch werden sie im Gegensatz zu universellen LLMs in der Regel fein abgestimmt, um Relevanz und Datenschutz zu gewährleisten. Sinnvoll ist eine kontextbezogene Architektur, die kausale KI, Document AI und multimodale Logik kombiniert und damit optimal auf geschäftliche Anwendungsfälle zugeschnitten ist.

In welchen Bereichen der Arbeitswelt entfalten KI-Agenten ihr Potenzial?

KI-Agenten finden in nahezu allen Unternehmensbereichen Einsatzmöglichkeiten – von der Beantwortung einfacher Anfragen bis hin zur Steuerung komplexer Prozesse. Eingebettet in CRM-Plattformen analysieren sie riesige Datenmengen, die Unternehmen manuell nicht mehr auswerten können. Anstatt die Ergebnisse lediglich zu präsentieren oder Kontakte nach Prioritäten zu sortieren, qualifizieren KI-Agenten auch noch automatisch Leads, schlagen passende Angebote vor und beantworten Kundenanfragen. Oder anders formuliert: Während herkömmliche Tools in der Regel auf statischen Wenn-dann-Regeln basieren, führt die neue Generation hyperpersonalisierte Aktionen nahezu in Echtzeit aus. Diese Entwicklung entlastet Mitarbeiter von Routineaufgaben und gibt ihnen Raum, sich auf strategisch wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Unternehmen wiederum können ohne großen Aufwand Tausende von Kunden individuell betreuen.

Werden KI-Agenten den Arbeitsmarkt verändern?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es entstehen durch den verstärkten Einsatz von KI-Lösungen neue Berufsfelder – insbesondere bei der Entwicklung, Integration und Wartung solcher Agentensysteme werden qualifizierte Fachkräfte benötigt. Gleichzeitig stellt sich die Herausforderung, bestehende Mitarbeitende gezielt im Umgang mit diesen Technologien weiterzubilden und deren digitale Kompetenzen auszubauen. Eines muss klar sein: Das Ziel von KI-Agenten ist es nicht, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern deren Fähigkeiten zu erweitern. Mitarbeitende können sich somit stärker auf komplexe Kundeninteraktionen oder die Entwicklung innovativer Kampagnen konzentrieren, während ihnen die KI zur Hand geht.

Worauf müssen Unternehmen bei der Auswahl von KI-Agenten-Lösungen achten?

In erster Linie benötigen sie eine digital ausgereifte Umgebung mit einheitlichen Datenformaten, optimierten Prozessen und regelbasierten Automatisierungen, um den ROI steigern zu können. Anschließend müssen sie sicherstellen, dass ihre KI-Systeme den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und sensible Kund*innendaten optimal geschützt sind. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der KI-Entscheidungen sind ebenfalls essenziell, um das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitenden nicht zu gefährden. Auf technischer Seite ist eine interoperable Lösung notwendig, die sich so nahtlos wie möglich in die bestehende IT-Umgebung integrieren lässt. Zu den weiteren Aspekten zählen die Priorisierung der kontextuellen Abstimmung, da Agenten geschäftsspezifische Arbeitsabläufe und Datenformate verstehen müssen, sowie die Nutzung eines Federated-Model-Ansatzes statt einheitlicher LLM-Frameworks, um Effizienz, Erklärbarkeit und Kosten zu optimieren.

Wie binden Unternehmen ihre Mitarbeitenden am besten ein?

Zunächst einmal ist ein grundlegendes Change Management erforderlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen verstehen, dass die KI ihnen nicht die Arbeit wegnimmt, sondern sie unterstützen soll. Sinnvoll ist auch ein Low-Code-Ansatz: Maßgeschneiderte KI-Applikationen und automatisierte Workflows steigern die Arbeitseffizienz in Abteilungen um ein Vielfaches – sogar Mini-Anwendungen, die lediglich einfache Aufgaben übernehmen. Jedoch können zentrale IT-Abteilungen, die mit Entwicklungsanfragen aus verschiedenen Abteilungen überhäuft werden, diese kaum bewältigen. Mit einer Low-Code-Application-Plattform (LCAP) können auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse einfache KI-Anwendungen selbst erstellen. Möglich machen das einfache Drag-and-Drop-Optionen und vorgebaute Module, die je nach Wunsch kombinierbar sind.

Fazit