Aktuelle Events

Geschäftsideen Weinhandel: Premiumweine megagünstig

Spitzenweine zum Schnäppchenpreis

Überkapazitäten lassen sich oft günstig verkaufen – diese Geschäftsidee funktioniert auch mit Spitzenweinen.

David Brunier und Lucas Bast kaufen mit ihrem Start-up Überkapazitäten von internationalen Premium-Weinen auf, versehen sie mit eigenen Etiketten und verkaufen sie anschließend unter ihrer Marke Wine Genius über ihren eigenen Onlineshop an die Endkunden.

So ist es möglich, dass sie einen Wein, der im Handel normalerweise 15 Euro kostet, für 8 Euro anbieten. Die von Wine Genius angepeilte Zielgruppe sind vor allem junge Weinliebhaber, die auf diesem Weg an gute Weine herangeführt werden sollen, die trotzdem "bezahlbar" sind.

Mittlerweile vermarktet Wine Genius nicht nur Überkapazitäten, sondern auch streng limitierte Sondereditionen von ausgewählten Weingütern, um damit junge weininteressierte Kunden anzusprechen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

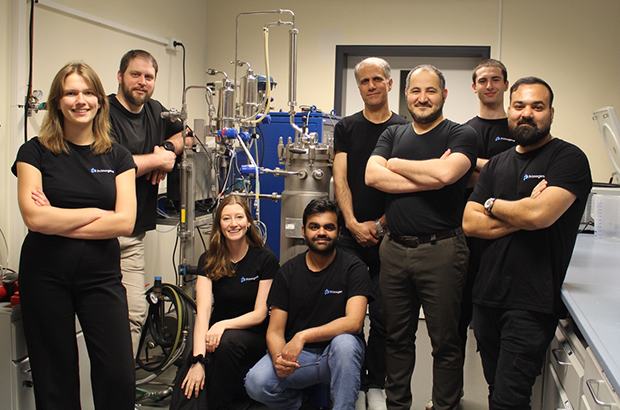

Primogene: Muttermilch als Vorbild

Primogene ist ein 2023 gegründetes BioTech-Start-up mit Sitz in Leipzig, das sich auf die Entwicklung biotechnologischer Herstellungsverfahren für bioidentische Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Ein Schwerpunkt liegt auf Verbindungen, die der Muttermilch nachempfunden sind und die Gesundheit in allen Lebensphasen fördern können.

Auch wenn das Produkt als weißes Pulver eher unscheinbar aussieht, markiert seine Existenz einen wissenschaftlichen Meilenstein. „Wir haben eine spezielle Technologie entwickelt, dank der wir komplexe bioidentische humane Milchzucker skalierbar herstellen können“, erzählt Linda Karger, einst Managementstudentin an der Technischen Universität in München, heute COO der 2023 in Leipzig gegründeten Primogene GmbH. Die chemischen Verbindungen entsprechen also den im menschlichen Körper vorkommenden Molekülen bis ins kleinste biochemische Detail. Und sie übernehmen – obwohl industriell hergestellt – die gleichen Funktionen, die bisher nur Muttermilch garantierte.

Zum Verständnis: Die komplexen Zuckerstrukturen sind nach Fett und Laktose der drittgrößte feste Bestandteil menschlicher Milch. Sie bieten einzigartige gesundheitliche Vorteile, unterstützen beispielsweise das Immunsystem sowie die kognitive Entwicklung wie kein anderer Stoff. „Nach zahllosen Gesprächen mit Ärzten und Kliniken begann unsere Geschichte mit der Idee, nährstoffreiche Inhaltsstoffe als Zusatz für die Ernährung von Frühgeborenen herzustellen. Weitergedacht können bioaktive Bestandteile der Muttermilch ebenso zur Krankheitsprävention bei Erwachsenen sinnvoll eingesetzt werden“, erklärt Karger. „Um das Wirkungspotenzial unserer Human Milk Oligosaccharides (HMO) weiter zu erforschen, testen wir diese aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie.“

Produktsortiment in der Breite offen

Gleichzeitig wird die von Dr.-Ing. Reza Mahour (CEO, Experte für Bioverfahrenstechnologie) und Valerian Grote (CTO, Molekularbiologe/Experte für Analytische Biochemie) entwickelte enzymatische Technologie genutzt, um bioidentische Moleküle für andere Märkte zu erzeugen, beispielsweise Inhaltsstoffe für Produkte der Körperpflege oder Rohmaterialien für die Pharmaindustrie. „Wir produzieren selbst. Dabei lässt sich jedes unserer Produkte auf die spezielle Technologie zurückführen. Unseren Kunden bieten wir Komplettlösungen – das reicht von der Suche nach der richtigen Produktionsplattform bis hin zu Entwicklung und Produktion“, bestätigt Karger. Erste Umsätze wurden nach ihren Angaben bereits früh erzielt. Inhaltsstoffe für den Kosmetikbereich sollen noch in diesem Jahr mithilfe bestehender Partnerschaften am Markt eingeführt werden. Im Pharmabereich wird ebenfalls mit ersten Kunden zusammengearbeitet.

Karger ergänzt: „Wir haben früh auf Partnerschaften und Vorbestellungen gesetzt, um den Markt besser zu verstehen.“ Um die bereits verabredeten hochwertigen Roh- und Inhaltsstoffe bald in größeren Mengen liefern zu können, ist das aktuell elfköpfige Team von Primogene gerade innerhalb Leipzigs umgezogen. Für die anstehende Skalierung war der Wechsel auf eine Betriebsstätte mit mehr Laborfläche und größerem Produktionsbereich wichtig. Große Mitspieler auf dem Feld der HMOs wie die niederländische DSM-Firmenich oder der dänische Konzern Chr. Hansen schrecken Karger nicht: „Bekannt sind mehr als 200 verschiedene HMOs, davon sind bisher sieben strukturell einfacher industriell herstellbar und auf dem Markt. Sie werden mit einer Fermentationstechnologie produziert. Unser enzymatisches Verfahren kann deutlich mehr und komplexere Zuckerstrukturen hervorbringen. Außerdem reicht unsere Produktpalette weit über HMOs hinaus.“

Sichtbarkeit durch Innovationsplattform futureSax erleichtert Investorensuche

Das bisher benötigte Kapital stammt unter anderem von Business Angels aus dem Bereich der Biotechnologie, darunter auch Climate Founders, bei deren Accelerator-Programm Mahour Grote und Karger einst zusammenfanden. Für Primogene als forschungs- und deshalb kapitalintensives Biotech-Unternehmen sind daneben die Mittel aus Förderprogrammen des Landes Sachsen und der Stadt Leipzig von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus profitiert das Start-up noch heute von der Sichtbarkeit, die es durch den Gewinn des dritten Platzes beim Sächsischen Gründerpreis 2024 erhielt. Zunächst sorgten der professionelle Nominiertenfilm und die begleitende Öffentlichkeitsarbeit von futureSax für Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch innerhalb des Netzwerks.

Dann bot die Preisübergabe auf der Sächsischen Innovationskonferenz vor über 1.000 Gästen Primogene eine wichtige Gelegenheit zur Präsentation. „Sachsen ist ein Innovationsstandort mit besonderer Dichte: Exzellente Forschung, starke Industrie- und Mittelstandsstrukturen und eine wachsende Start-up-Szene greifen ineinander. Hier entstehen Lösungen, die international wettbewerbsfähig sind. Entscheidend ist der Schulterschluss im Ökosystem – von Hochschulen über Unternehmen bis zu Kapitalgebern. futureSax schafft dafür die Bühne und die Verbindungen, damit aus Ideen schneller Produkte, Partnerschaften und Gründungen werden“, erklärt Susanne Stump, Geschäftsführerin der Innovationsplattform des Freistaats Sachsen. Das Interesse großer Investoren bestätigt, dass Primogene auf dem richtigen Weg ist. Im Jahr 2025 schloss das innovative Start-up eine Seed-Finanzierungsrunde mit namhaften Investoren wie HTGF, TGFS, der Sächsischen Beteiligungsgesellschaft und better ventures ab. Das geplante Personalwachstum sowie die Produktionsaktivitäten der nächsten zwei Jahre sind damit gesichert.

Dies ist ein Beitrag aus der StartingUp 01/26 – hier kannst du die gesamt Ausgabe kostenfrei lesen: https://t1p.de/p8gop

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Vom Check-in zur Patient*innenakte: Wie Travel-Pionier Salim Sahi mit HoloLogix.AI die Health-IT aufmischt

Vom Reisebuchungssystem zur Sicherheits-Uhr für Senior*innen: Serial Entrepreneur Salim Sahi greift mit HoloLogix.AI greift gleich zwei Milliardenmärkte an: Gesundheitswesen und Hotellerie. Doch wie viel Substanz steckt hinter der Vision?

Gründungslegenden klingen oft zu glatt für die Realität – wie Sahis Skateboard-Unfall, der in einer Notaufnahme zur Idee für sein neuestes Venture führte. Wer den Mann kennt, der in den 90ern mit „Traffics“ die Reisebranche digitalisierte, weiß jedoch: Er macht keine halben Sachen. Jetzt, im Februar 2026, steht er mit einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) und einem enorm breiten Versprechen wieder auf dem Platz.

Wie Touristik-Know-how in die Klinik kommt

Der Sprung von der Touristik zur Service-Automatisierung im Gesundheitswesen wirkt wie ein harter Bruch. Doch unter der Haube geht es in beiden Welten um hochvolumige Transaktionen, Termin-Slots und Datenabgleich in Echtzeit. Wer Millionen Pauschalreisen fehlerfrei abwickelt, so die Wette von HoloLogix.AI, beherrscht auch das Termin-Management von Kliniken, Hotels und Restaurants.

Für CEO und Gründer Salim Sahi ist das Projekt dennoch ein „kompletter unternehmerischer Neuanfang“. Gegenüber StartingUp räumt er ein, von 25 Jahren Travel-Tech-Erfahrung zu profitieren, doch seine wahre Passion gelte der künstlichen Intelligenz. Das Herzstück bilde dabei die MIA Service KI: „Wir haben eine holistische KI-Plattform geschaffen, also ein Tool, das ganzheitlich agiert und eingesetzt werden kann.“ MIA verstehe Gespräche, erledige parallel Aufgaben und verbinde Systeme – „rund um die Uhr und branchenübergreifend“. Auch wenn der Fokus aktuell auf Gesundheitswesen und Hospitality liege, sei das System laut Sahi letztlich „nahezu überall einsetzbar, wo Kunden- oder Patientenkontakt herrscht.“

Der Angriff auf die Platzhirsche

Der Markt für Conversational AI ist 2026 kein blauer Ozean mehr. Etablierte Player wie Aaron.ai haben sich tief in die Health-Landschaft eingegraben, flankiert von Plattform-Giganten wie Doctolib. HoloLogix.AI reagiert mit aggressiven Preisen ab 99 Euro im Monat und einer massiven technologischen Breite.

Aber warum sollten Klinikverantwortliche das Risiko eines Wechsels eingehen? Salim Sahi sieht den „Killer-USP“ in der Architektur der Interaktion: „Unser Ansatz ist ein anderer: Statt starrer Skripte bieten wir echte Gesprächsintelligenz durch Conversational AI an.“ Das System sei eine KI, die im laufenden Gespräch aktiv Aufgaben erledige, was eine beispiellose Integrationstiefe erfordere. „Hier gehen wir ganz tief rein und verarbeiten Daten in Echtzeit“, so der CEO. Da Aufgaben direkt ausgeführt werden, optimiere sich das Zeitmanagement drastisch – konzipiert als Omnichannel-Ansatz über Telefon, Website, E-Mail, Wearables oder bald sogar über Robotik.

Die schmale Gratwanderung am Handgelenk

HoloLogix.AI belässt es nicht bei Software, sondern bringt mit der MIA Watch eigene Hardware ins Spiel. Die Smartwatch für Senior*innen soll Stürze erkennen und sofort einen aktiven Sprachdialog führen. Eine Gratwanderung: Reines Assistenz-System oder medizinisches Gerät mit komplexer Zertifizierungspflicht (MDR)?

Prof. Dr. Thomas Fuchs, Co-Founder und Aufsichtsrat für den Bereich Health Care, ordnet das rechtlich eindeutig ein: „MIA Protect ist ein Teil der holistischen KI-Plattform, die mit verschiedenen Health Watches wie z.B. auch der Apple Watch kompatibel ist. Sie ist ein Assistenz- und Companion-System.“ Die Hardware erkenne Stürze, ersetze aber „keine ärztliche Untersuchung oder medizinische Entscheidung“. Um Geschwindigkeit und Nutzer*innenfreundlichkeit zu wahren, bewege man sich „bewusst außerhalb der Medizinprodukt-Zertifizierung (MDR), ohne den Sicherheitsrahmen zu verlassen“.

Ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Sensorik, KI-Algorithmen und menschlichem Service-Team federt Fehlinterpretationen ab. Haftungsfragen sind laut Fuchs über klare Nutzungsbedingungen geregelt. Für den Mediziner steht ohnehin der „Companion Aspekt“ im Vordergrund: Nach einem Sturz, wenn Patient*innen hilflos am Boden liegen, alarmiere MIA in einer Kaskade Notfallkontakte und beruhige das Unfallopfer, bis Hilfe eintrifft. „MIA Protect soll an diesem Punkt Sicherheit und damit Lebensqualität geben, vielleicht sogar die Möglichkeit schaffen für Senioren, länger selbstbestimmt in ihrem Zuhause zu leben“, resümiert Fuchs.

Pflegeheim und Luxushotel: (K)ein operativer Widerspruch?

Das vielleicht Spannendste an HoloLogix.AI ist das Personal: Salim Sahi hat sich politische und ethische Schwergewichte in den Aufsichtsrat geholt. Darunter Dr. Marcel Klinge, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und Tourismus-Experte. Er muss Investor*innen den Spagat erklären, warum ein Start-up gleichzeitig Pflegeheime und Luxushotels digitalisieren will – was oft als Warnsignal für operative Verzettelung gilt.

Dr. Marcel Klinge sieht darin jedoch keinen Widerspruch, sondern die Stärke der technischen Basis: „Der gemeinsame Nenner liegt im Kern: Unsere holistische KI-Infrastruktur kann über das Telefon Gespräche führen, kann aber auch über die Website, Health Watches und Devices und direkt im Gespräch Aufgaben ausführen.“ Das Backend orchestriere lediglich Termin-Slots, Daten und Anfragen in Hochgeschwindigkeit. Dabei spiele es schlichtweg keine Rolle, „ob der Kunde Patient in einem Pflegeheim oder Gast in einem Luxushotel ist.“

Wenn die KI-Vision auf den deutschen Fax-Alltag trifft

Ein Blick auf die Website verrät große Visionen, doch diese müssen sich im harten Alltag deutscher IT-Infrastrukturen und oft veralteter Praxis-Server beweisen. Zudem ist die Frage des Datenschutzes elementar: Nutzt das Unternehmen US-amerikanische Sprachmodelle via API, oder hostet man eigene „Sovereign AI“ in Europa?

Für Prof. Dr. Thomas Fuchs sind Datenschutz und Systemintegration absolute Kernpunkte. Um digitale Souveränität zu wahren, setzt das Unternehmen auf einen hybriden Weg: „Wir orchestrieren auf die gängigen sowie auf eigene Modelle auf deutschen Servern, die in Europa bereits genutzt werden.“ Laut Fuchs verlässt man sich dabei nicht nur auf das Versprechen von Sicherheit, sondern arbeitet seit der ersten Stunde eng mit dem renommierten Fraunhofer-Institut zusammen und lässt die eigene Infrastruktur „regelmäßig durch deren Experten prüfen“. Das bloße Versprechen von Sicherheit reicht HoloLogix.AI dabei nicht.

Mehr als nur ein GPT-Wrapper?

HoloLogix.AI ist eine der vielleicht ambitioniertesten Gründungen des Jahres. Technologisch muss es beweisen, dass es mehr ist als ein „GPT-Wrapper“ mit Smartwatch. Aber die Kombination aus Sahis Exekutiv-Erfahrung, Klinges Netzwerk und Fuchs‘ ethischem Korrektiv macht es zu einem spannenden Herausforderer. Wenn die Uhr im Alltag für Sicherheit sorgt – und die KI den deutschen Datenschutz überlebt – könnte aus Berlin der nächste europäische Champion kommen.

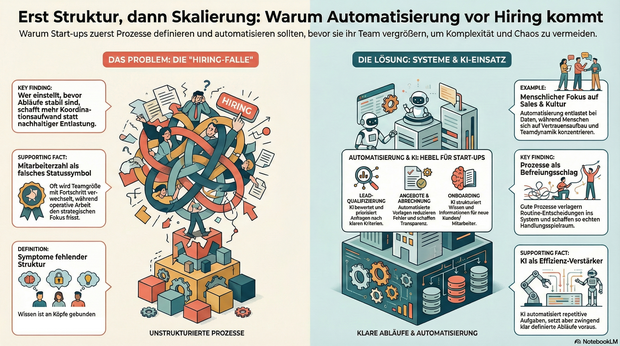

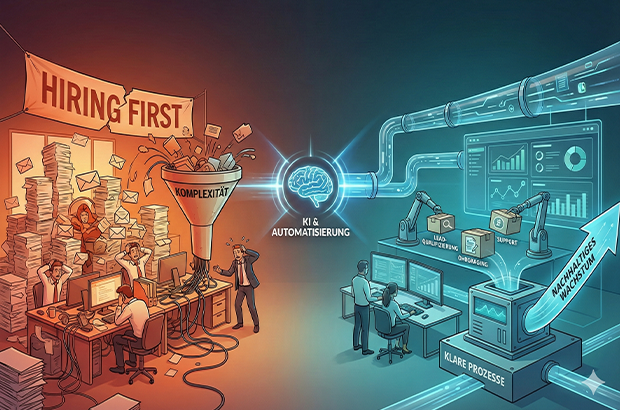

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

Von der Kochbox zum Hundenapf: Ex-HelloFresh-Duo startet Tasty Petfood

Wie Lisa Vannini und Nadja Chylla mit ihrem Start-up Tasty Petfood die etablierten Premium-Tierfuttermarken herausfordern.

Das Berliner Start-up Tasty Petfood ist offiziell in den Markt eingetreten. Das Unternehmen, gegründet von den ehemaligen HelloFresh-Kolleginnen Lisa Vannini und Nadja Chylla, positioniert sich im Premium-Segment für Hundefutter und setzt dabei auf ein digitales Vertriebsmodell. Der offizielle Marktstart in Deutschland und der Schweiz erfolgte am 6. Februar 2026.

Transfer von Food-Logistik auf den Heimtiermarkt

Die Gründerinnen arbeiteten zuvor über fünf Jahre gemeinsam beim Kochboxen-Versender HelloFresh. Das dort in den Bereichen Skalierung und Operations gewonnene Know-how wollen Lisa und Nadja nun auf den Heimtiermarkt übertragen.

„Wir haben gemerkt, dass viele Hundehalter entweder bei klassischem Trockenfutter bleiben oder sehr viel Zeit in aufwendige BARF-Konzepte investieren müssen. Genau diese Lücke zwischen Bequemlichkeit und echter Qualität wollten wir schließen“, berichtet Lisa.

Das Kernprodukt von Tasty Petfood unterscheidet sich logistisch von herkömmlichem Nassfutter oder Barf-Angeboten: Das Unternehmen vertreibt dampfgegartes Frischfutter im Glas. Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Wettbewerbern im Frische-Segment ist die Haltbarmachung: Die Produkte benötigen keine geschlossene Kühlkette und können ungekühlt gelagert werden. Dies reduziert die Komplexität in der Lagerhaltung und im Versand erheblich – ein Faktor, der im D2C-Bereich direkten Einfluss auf die Unit Economics hat. „Unser Anspruch war Qualität wie selbstgekocht – aber ohne Kühlschrank und ohne komplizierte Logistik. Dass wir Frische, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit verbinden können, ist für viele Kundinnen und Kunden ein echter Gamechanger“, sagt Nadja.

Wachstumskurs in einem Milliardenmarkt

Mit ihrem Geschäftsmodell stoßen die Gründerinnen in ein wirtschaftlich hochattraktives Umfeld vor. Nach aktuellen Daten des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) liegt der Gesamtumsatz der Branche bei rund sieben Milliarden Euro, wobei allein das Segment für Fertignahrung gut 4,4 Milliarden Euro ausmacht. Trotz allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Zahlungsbereitschaft der Halter hoch.

Während der Absatz im Standard-Segment teils stagniert, wächst der Bereich für Premium-Nahrung kontinuierlich. Tasty Petfood ordnet sich im oberen Preissegment ein und zielt auf eine kaufkräftige Zielgruppe, die den Trend zur „Humanisierung“ des Haustiers vorantreibt.

„Hunde werden heute immer stärker als Familienmitglieder gesehen. Entsprechend steigen die Ansprüche an Transparenz, Zutatenqualität und Nährstoffversorgung – ähnlich wie beim eigenen Essen“, so Lisa.

Die Nische zwischen Konzern und Tiefkühltruhe

In diesem dynamischen Umfeld muss sich Tasty Petfood gegen zwei Lager behaupten. Zum einen konkurriert das Start-up mit etablierten Premium-Marken im stationären Handel wie Terra Canis, das als Pionier für „Human Grade“-Nahrung gilt und seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehört. Zum anderen wächst der Druck durch rein digitale Player wie Butternut Box oder HelloBello, die ebenfalls auf personalisiertes Frischfutter setzen, dieses jedoch tiefgekühlt versenden.

Genau hier besetzt Tasty Petfood eine strategische Lücke: Start-ups fungieren in diesem Sektor aktuell als wesentliche Innovationstreiber, und die Berliner Gründerinnen nutzen dies für eine „Ambient Fresh“-Strategie. Mit ungekühlt haltbarem Frischfutter verbindet das Unternehmen den steigenden Wunsch nach Convenience mit der Qualität von Frische-Menüs – ein entscheidender Logistik-Vorteil gegenüber der aufwendigen Tiefkühl-Konkurrenz. „Wir sitzen genau zwischen Tiefkühltruhe und Trockenfutter. Unser Futter ist reisefähig, blockiert keinen Gefrierschrank und passt damit perfekt in den Alltag moderner Hundehalter“, sagt Nadja.

Datengetriebenes Abo-Modell

Der Bestellvorgang für den/die Endkund*in ist vollständig datengestützt aufgebaut. Zu Beginn erfassen Interessent*innen über ein Online-Quiz relevante Parameter wie Rasse, Alter und Gewicht des Tieres. Auf Grundlage dieser Daten berechnet das Unternehmen einen individuellen Futterplan, der exakt auf den Hund zugeschnitten ist. Um die Akzeptanz zu testen, erhalten Neukund*innen zunächst eine Probebox mit verschiedenen Sorten. Bei erfolgreicher Annahme geht das Modell automatisch in ein flexibles Abonnement über, bei dem sowohl die Rationsgröße als auch der Lieferrhythmus dynamisch an den tatsächlichen Bedarf des Hundes angepasst werden. „Viele Halter sind unsicher, ob sie ihren Hund wirklich bedarfsgerecht füttern. Unser Algorithmus nimmt ihnen diese Entscheidung ab und sorgt dafür, dass Menge und Nährstoffe langfristig passen“, so Lisa.

Positionierung im Premium-Segment

Das Produktportfolio umfasst zum Start sechs Sorten auf Monoprotein-Basis. Durch den hohen Fleischanteil und den Verzicht auf Füllstoffe oder Konservierungsmittel zielt das Start-up auf die „Human Grade“-Nische ab. Das Produkt ist dabei so designt, dass es optisch und qualitativ an selbstgekochtes Futter erinnert, um die Hürde für qualitätsbewusste Käufer*innen zu senken. Das Kalkül: Die Zielgruppe sucht die Qualität einer BARF-Ernährung, benötigt aber die Convenience eines Fertigprodukts. „Unser Ziel ist es, Pet Nutrition durch sichtbare Qualität und Transparenz neu zu definieren“, so Nadja über den Anspruch, moderne Halterbedürfnisse mit dem Produkt-Design zu adressieren.

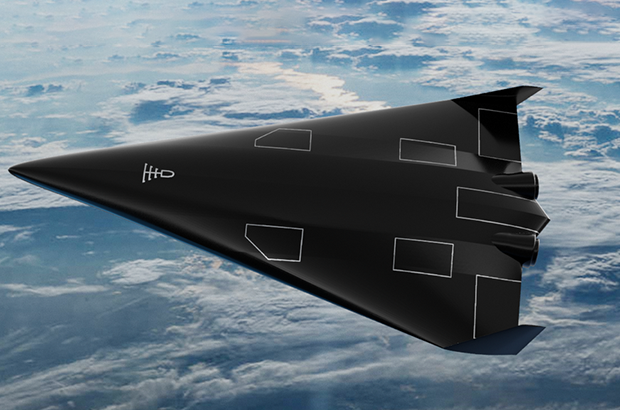

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

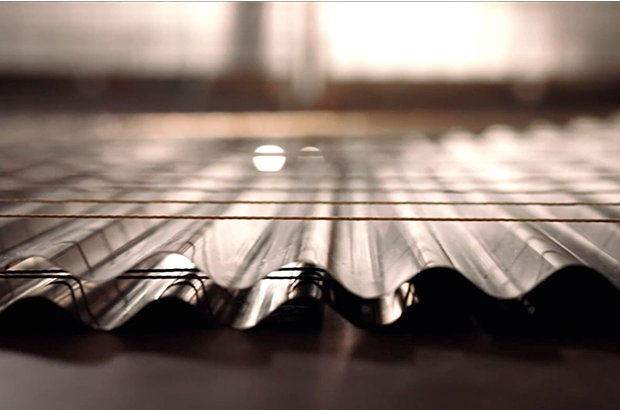

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

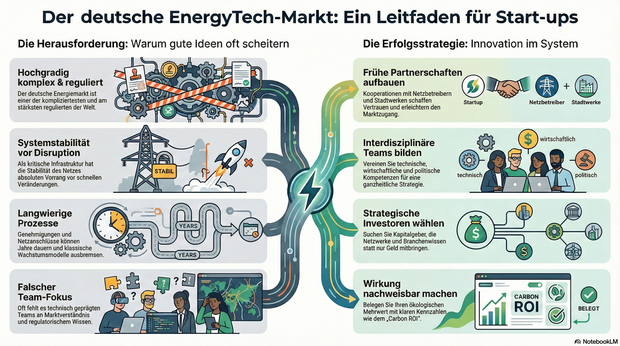

Report: Inside Germany’s EnergyTech Market

Aktuelle Ein- und Ausblicke für Gründer*innen und Start-ups im EnergyTech-Markt.

EnergyTech gehört in Deutschland zu den spannendsten, aber auch herausforderndsten Märkten für Gründer*innen. Die Kombination aus technologischer Innovation, wirtschaftlichem Potenzial und der Dringlichkeit, das Energiesystem klimaneutral zu gestalten, schafft enorme Chancen. Gleichzeitig ist die Eintrittsbarriere hoch, denn der deutsche Energiemarkt ist einer der komplexesten und am stärksten regulierten weltweit.

Laut der Internationalen Energieagentur werden im Jahr 2025 weltweit rund 2,1 Billionen Euro in saubere Energien investiert. Damit übertreffen die Investitionen in erneuerbare Energien erstmals die in fossile Brennstoffe deutlich. Deutschland spielt dabei eine zentrale Rolle, denn kein anderes Land in Europa verfügt über eine vergleichbare Durchdringung mit erneuerbaren Energien. Diese Vorreiterrolle macht den Markt attraktiv, aber auch kompliziert.

Gründer*innen, die in diesem Umfeld aktiv werden, müssen verstehen, dass Erfolg hier weniger von reiner Technologie abhängt, sondern von der Fähigkeit, sich in einem vielschichtigen System aus Regularien, Netzstrukturen und politischen Rahmenbedingungen zu bewegen. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben. Entscheidend ist, wie diese Idee in ein System passt, das auf Stabilität, Versorgungssicherheit und langfristige Planung ausgelegt ist.

Deutschlands Energiemarkt zwischen Stabilität und Veränderung

Der deutsche Energiemarkt gilt als hoch reguliert, gleichzeitig aber auch als offen für neue Akteur*innen. Wer hier tätig werden will, findet klar definierte Wege, um als Energieversorger*in zugelassen zu werden. Doch der Weg dorthin ist gesäumt von Genehmigungen, Netzanschlussverfahren und Förderbedingungen.

Die Stabilität des Systems steht über allem. Jede Veränderung im Netz kann weitreichende Folgen haben, weshalb die Regulierung streng überwacht wird. Netzbetreiber*innen müssen ständig das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch sichern, um Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das führt dazu, dass Innovationen nur schrittweise eingeführt werden können.

Hinzu kommt die dezentrale Struktur des Energiesystems. Deutschland hat den Umbau seiner Energieversorgung regional organisiert, was zu einer Vielzahl von kleinen Akteur*innen führt. Ob Solaranlagen auf Privathäusern, Windparks in ländlichen Regionen oder Batteriespeicher in Städten, alle müssen an das öffentliche Netz angeschlossen werden. Dieses Netz ist die Lebensader des Systems, aber gleichzeitig ein Flaschenhals. Jede neue Installation benötigt einen Netzanschluss, und die Wartezeit kann sich über mehrere Jahre erstrecken.

Diese Verzögerungen sind eine der größten Herausforderungen für Start-ups. Klassische Wachstumsmodelle, die auf schnelle Skalierung ausgelegt sind, stoßen hier an ihre Grenzen. Gründer*innen müssen lernen, mit langen Planungszeiträumen zu arbeiten und ihre Finanzierungsstrategie darauf abzustimmen. Softwarelösungen können helfen, Prozesse zu vereinheitlichen und Transparenz zu schaffen. Doch auch hier gilt: Der deutsche Markt lässt sich nicht einfach durch Technologie beschleunigen. Erfolg entsteht durch Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und Systemverständnis.

Innovation im System statt Disruption von außen

Viele Start-ups treten mit dem Ziel an, Märkte zu verändern oder bestehende Strukturen zu durchbrechen. In der Energiebranche stößt dieser Ansatz jedoch schnell an seine Grenzen. Das Energiesystem ist keine klassische Konsumlandschaft, sondern Teil der kritischen Infrastruktur. Es versorgt Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom, Wärme und Mobilität. Jede Veränderung muss sorgfältig integriert werden, um Stabilität zu gewährleisten.

Statt auf radikale Umbrüche zu setzen, braucht es eine Haltung der systemischen Innovation. Erfolgreiche EnergyTech-Unternehmen arbeiten mit dem System, nicht gegen es. Sie schaffen Lösungen, die bestehende Prozesse verbessern und den Übergang zur Klimaneutralität erleichtern. Unternehmen wie Gridx, EV.Energy, Enspired, Reev oder Thermondo zeigen, wie das funktionieren kann. Sie haben ihre Geschäftsmodelle so aufgebaut, dass sie technologische Exzellenz mit regulatorischer Konformität und gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden.Für Gründer*innen bedeutet das, sich früh mit Netzbetreiber*innen, Behörden und Installationsbetrieben zu vernetzen. Der Aufbau von Vertrauen ist im Energiesektor ein strategischer Vorteil. Wer die Abläufe in Kommunen, Stadtwerken und öffentlichen Einrichtungen versteht, kann die langen Vertriebszyklen besser steuern und Pilotprojekte realistisch planen.

Warum gute Ideen im Energiemarkt oft scheitern

Die Gründe für das Scheitern von EnergyTech-Start-ups liegen selten in der Technologie. Viel öfter sind es strukturelle oder strategische Fehler. Der Verkauf an Energieversorger*innen oder kommunale Betriebe dauert oft mehrere Jahre. Wer in dieser Zeit nicht über ausreichend Kapital und Geduld verfügt, läuft Gefahr, aufzugeben, bevor der Markteintritt gelingt.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Zusammensetzung des Teams. In vielen Fällen sind Teams stark technisch geprägt, während Marktverständnis, politische Kompetenz und regulatorisches Wissen fehlen.

Auch die Wahl der Investor*innen spielt eine entscheidende Rolle. Kapitalgeber*innen, die nur finanzielle Rendite erwarten, sind im Energiemarkt selten die richtige Wahl. Wichtiger sind Investor*innen, die strategischen Netzwerke öffnen, Kontakte zu Stadtwerken oder Netzbetreiber*innen vermitteln oder bei der Skalierung unterstützen. Eine gut strukturierte Cap Table mit klaren Verantwortlichkeiten schafft dabei Transparenz und Vertrauen.

Darüber hinaus müssen Gründer*innen ihre Wirkung belegen können. Im Energiemarkt zählt nicht nur der technologische Fortschritt, sondern auch der nachweisbare Beitrag zur Dekarbonisierung. Wer den Carbon Return on Investment klar beziffern kann, wer Pilotprojekte erfolgreich umsetzt und belastbare Daten liefert, überzeugt Kund*innen, Partner*innen und Investor*innen gleichermaßen. Greenwashing hingegen ist ein reales Risiko. Der Markt erkennt schnell, wer nur mit Nachhaltigkeit wirbt, ohne messbare Ergebnisse zu liefern.

Strategien und praxisnahe Tipps für Gründer*innen

Es gibt mehrere zentrale Hebel, mit denen Gründer*innen die typischen Hürden im deutschen Energiemarkt überwinden können. Einer der wichtigsten ist der Aufbau früher Partnerschaften. Kooperationen mit Netzbetreiber*innen, Stadtwerken oder kommunalen Einrichtungen schaffen Glaubwürdigkeit und erleichtern den Zugang zu Genehmigungsprozessen. Wer diese Partnerschaften schon in der Entwicklungsphase aufbaut, versteht die Marktmechanismen besser und kann Projekte effizienter realisieren.

Ebenso entscheidend ist die Zusammensetzung des Teams. Interdisziplinarität ist im Energiesektor kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Erfolgreiche Teams vereinen technische, wirtschaftliche und politische Kompetenzen. Sie wissen, wie regulatorische Entscheidungen getroffen werden, welche Förderprogramme relevant sind und wie man Innovationsprojekte in bestehende Strukturen integriert. Ein divers aufgestelltes Team kann Risiken besser einschätzen und Investor*innen überzeugender ansprechen.

Auch die Gestaltung der Cap Table verdient besondere Aufmerksamkeit. Kapitalgeber*innen sollten nicht nur Geld mitbringen, sondern auch strategischen Mehrwert bieten. Kontakte zu Entscheidungsträger*innen, Branchenkenntnis und operative Unterstützung bei Pilotprojekten sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Eine transparente Struktur, in der jede Partei klar definierte Rollen hat, fördert Vertrauen und beschleunigt Entscheidungen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nachweisbarkeit von Wirkung. Gründer*innen müssen ihren ökologischen und ökonomischen Mehrwert belegen können. Messbare Kennzahlen wie Emissionseinsparungen, Energieeffizienz oder Carbon ROI sind ausschlaggebend, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Pilotprojekte mit belastbaren Ergebnissen überzeugen nicht nur Investor*innen, sondern auch Kund*innen und öffentliche Partner*innen.

Nicht zuletzt braucht es realistische Planung. Genehmigungsprozesse und Netzanschlüsse dauern in Deutschland oft Jahre. Wer dies in der Finanzplanung berücksichtigt und seine Strategie auf gestaffelte Rollouts oder modulare Produktarchitekturen ausrichtet, vermeidet teure Fehlentscheidungen. Skalierung im Energiemarkt bedeutet nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern nachhaltiges Wachstum mit stabilem Fundament.

Blick nach vorn: Warum sich Ausdauer lohnt

Trotz aller Hürden bleibt der deutsche Energiemarkt für Gründer*innen besonders attraktiv. Die globalen Trends sprechen eine klare Sprache: Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich die installierte Leistung aus erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, angetrieben vor allem durch den rasanten Aufstieg der Solarenergie. Wind- und Speichertechnologien werden ebenfalls stark wachsen, während Start-ups gleichzeitig mit Herausforderungen in Lieferketten, Netzintegration, Finanzierung und politischen Veränderungen umgehen müssen.

Eine aktuelle Zwischenbilanz der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) zeigt, dass die weltweite neu installierte Leistung 2024 bei rund 582 Gigawatt lag – ein Rekordwert. Gleichzeitig reicht dies nicht aus, um die auf der Uno-Klimakonferenz von Dubai 2023 vereinbarten Ziele zu erreichen, die Kapazität bis 2030 auf 11,2 Terawatt zu verdreifachen. Dazu wären ab sofort jährlich zusätzlich 1.122 Gigawatt nötig. Auch bei der Energieeffizienz hinken die Fortschritte hinterher: Die jährliche Wachstumsrate liegt aktuell bei rund einem Prozent, während vier Prozent notwendig wären.

Für Gründer*innen bedeutet dies, dass die Nachfrage nach innovativen, zuverlässigen und systemgerechten Lösungen weiter steigen wird. Wer sich frühzeitig auf Pilotprojekte einlässt, Netzanschlüsse koordiniert und regulatorische Prozesse kennt, kann einen entscheidenden Vorsprung erzielen. Deutschland bietet durch klare Klimaziele, Förderprogramme und politische Unterstützung zudem ein Umfeld, in dem Innovationen nachhaltige Wirkung entfalten können.

Ausdauer zahlt sich aus, weil die Transformation der Energieversorgung Zeit braucht. Wer heute in Partnerschaften, systemgerechte Lösungen und messbare Wirkung investiert, legt das Fundament für langfristigen Markterfolg. Die Verbindung von Innovation, Skalierbarkeit und nachweisbarem ökologischen Mehrwert wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil und ermöglicht Gründer*innen, die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Der Autor Jan Lozek ist Geschäftsführer von Future Energy Ventures. Als Investor und Wegbereiter der Energiewende unterstützt er Gründer*innen dabei, Technologien für ein klimaneutrales Energiesystem zu entwickeln und fördert innovative Unternehmen.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.