Aktuelle Events

Pfiffige Warmhalter

Obwohl der Student Darko Sulentic auf seinem Balkon eine Decke hatte, fröstelte es ihn und zwar an den Armen und Händen. Seine Lösung war simpel: Man müsste eine Decke mit Ärmeln erfinden. Gedacht, getan. Den ersten Prototypen erstellte Darkos Mutter mit der Nähmaschine. Dann wurde das Patent angemeldet. Die Einsatzorte der Ärmeldecke sind vielfältig: Zu Hause oder im Fußballstadion, im Flugzeug oder in der Bahn. Auch die Verwendungsmöglichkeiten der mehrfach ausgezeichneten Decke sind variabel: Man kann mit ihr ein Buch lesen oder aber am Computer arbeiten.

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

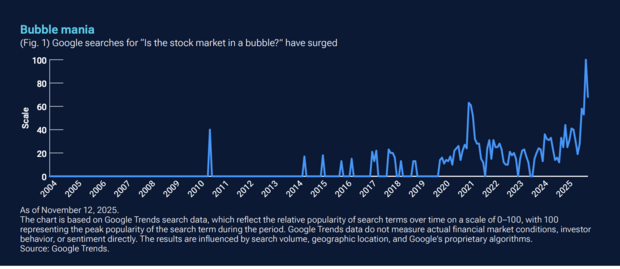

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anreize für Infrastrukturanbieter („Picks and Shovels”-Akteure) und Entwickler von KI-Anwendungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Während Infrastrukturunternehmen von einer kontinuierlichen Expansion und Investitionen profitieren, konzentrieren sich Anwendungsentwickler auf die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten. Um den Kommentar des Dodos nach dem Caucus-Rennen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland umzukehren: „Nicht jeder kann gewinnen, und nicht jeder kann einen Preis bekommen.” Die optimistischen Prognosen für die KI-Infrastruktur zeigen, wie viel Hype in den heutigen Bewertungen der Hyperscaler steckt. Es ist ironisch, dass Rechenzentrumsprojekte nach den griechischen Titanen Prometheus und Hyperion benannt werden. In der griechischen Mythologie folgt auf Hybris immer Nemesis. Um noch ein bisschen Latein mit einzubringen: caveat emptor.

KI & Bewertungen: Sichtbarkeit in einer neuen Suchrealität

Tipps und To-dos: Wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzt und Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter steigerst.

Generative Antworten in Suchmaschinen und Assistenten verändern die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit. Nicht mehr nur klassische Rankings entscheiden, sondern die Frage, wem die KI genug vertraut, um es überhaupt zu nennen. Aktuelle, glaubwürdige und inhaltlich konkrete Bewertungen werden dabei zum Schlüsselsignal. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Bewertungsmanagement ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Pflichtprogramm, das Auffindbarkeit, Auswahl und Conversion spürbar beeinflusst. Im Folgenden erfährst du, wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzen solltest, um Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter zu steigern.

Warum Bewertungen jetzt geschäftskritisch sind

KI-Modelle zerlegen Rezensionen in viele kleine Bedeutungseinheiten und ziehen daraus ein konsistentes Bild. Welche Leistung wurde erbracht, an welchem Ort, mit welcher Qualität und für welchen Anlass. Aus den einzelnen Stimmen entsteht so ein Vertrauensprofil, das über bloße Sternesummen hinausgeht. Entscheidend ist nicht die bloße Menge, sondern die Frische und die inhaltliche Dichte der Aussagen. Eine Rezension wie „Schnell geholfen am Sonntag, sehr kompetente Beratung zu Reiseimpfungen“ liefert gleich mehrere Signale. Zeitliche Verfügbarkeit, thematische Expertise und konkreter Nutzen. Genau solche Details erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in generativen Antworten aufzutauchen, wenn Menschen in ihrer Nähe nach einer Lösung suchen. Wer regelmäßig neue, authentische und präzise Bewertungen erhält, verschafft der KI verlässliche Hinweise und sichert sich dadurch mehr Sichtbarkeit in genau den Momenten, in denen Entscheidungen vorbereitet werden.

Bewertungsmanagement als Prozess, nicht als Aktion

Wirksam wird Bewertungsarbeit, wenn sie selbstverständlich Teil der täglichen Abläufe ist. Nach dem Kontakt freundlich um Feedback bitten, den Weg zur passenden Plattform so kurz wie möglich machen, interne Zuständigkeiten klar regeln und Reaktionszeiten verbindlich festlegen. Aus diesen scheinbar kleinen Schritten entsteht ein stabiler Rhythmus, der kontinuierlich neue Kund*innenstimmen hervorbringt und der KI immer wieder frische Kontexte liefert. Ein solcher Prozess ist robuster als jede einmalige Kampagne, weil er verlässlich Vertrauen aufbaut und saisonale Schwankungen abfedert. Teams profitieren, wenn sie Zielkorridore definieren, etwa eine bestimmte Zahl neuer Rezensionen pro Woche und wenn sie Fortschritte sichtbar machen. So wird aus gutem Vorsatz ein gelebter Ablauf, der die gesamte Organisation stärkt.

Sprache der Kund*innen wirkt wie natürliches SEO

KI versteht Alltagssprache deutlich besser als Listen isolierter Schlagwörter. Unternehmen gewinnen, wenn sie um freie, aber konkrete Formulierungen bitten, ohne Vorgabetexte und ohne Druck. Eine höfliche Bitte wie: „Wenn es für Sie passt, nennen Sie gern, was Ihnen besonders geholfen hat“ öffnet den Raum für präzise Hinweise auf Leistungen, Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Schnelligkeit. Solche natürlich entstandenen Details sind für Menschen überzeugend und zugleich für Maschinen gut interpretierbar. Sie zeigen, wofür ein Betrieb tatsächlich steht, und verankern die passenden Begriffe in einem echten Nutzungskontext. Das Ergebnis ist eine Sprache, die Vertrauen schafft und die Auffindbarkeit stärkt, ohne künstlich zu wirken.

Antworten trainieren Vertrauen für Menschen und Maschinen

Jede Reaktion auf eine Bewertung ist ein sichtbares Zeichen von Serviceorientierung und zugleich zusätzlicher Kontext für die KI. Gute Antworten bedanken sich aufrichtig, beziehen sich konkret auf das Erlebte und bieten einen klaren nächsten Schritt an. Bei Kritik zählt ein professioneller Umgang. Das Anliegen nachvollziehen, Verantwortung übernehmen, eine realistische Lösung anbieten und einen direkten Kontaktweg nennen. So entsteht ein Bild von Verlässlichkeit, das Hemmschwellen senkt und Wiederbesuche wahrscheinlicher macht. Die KI erkennt diesen Umgang ebenso und ordnet das Unternehmen eher als vertrauenswürdig ein. Mit der Zeit entsteht ein stabiler Kreislauf aus guter Erfahrung, konstruktiver Reaktion und wachsendem Vertrauen.

Lokaler Content und Social Proof gehören zusammen

Bewertungen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie auf eine solide Informationsbasis treffen. Konsistente Unternehmensdaten, vollständige Leistungsseiten pro Standort, klare Öffnungszeiten inklusive Ausnahmen und eine schnelle, mobil optimierte Webseite erleichtern die Einordnung für Nutzer*innen und Maschine. Wenn ausgewählte Zitate oder Bewertungsschnipsel an relevanten Stellen sichtbar werden, etwa auf der Startseite, in der Buchungsstrecke oder in den häufigen Fragen, entsteht ein schlüssiges Gesamtbild. Der lokale Bezug bleibt klar erkennbar, die Erwartungen sind gut gesetzt, und die nächsten Schritte sind ohne Umwege möglich. So wird aus Social Proof ein handfester Conversion Hebel.

Vom Feedback zur Verbesserungsschleife

Rezensionen sind fortlaufende Marktforschung aus erster Hand. Wer wiederkehrende Themen auswertet, etwa Wartezeiten, Erreichbarkeit oder Bezahloptionen, erkennt schnell die Stellschrauben mit der größten Wirkung. Wichtig ist, die daraus abgeleiteten Verbesserungen konsequent umzusetzen und sichtbar zu machen. Informieren, handeln, erneut um Rückmeldung bitten. Dieser offene Kreislauf wirkt nach innen und nach außen. Mitarbeitende erleben, dass Feedback Veränderungen anstößt, Kund*innen erleben, dass ihre Hinweise ernst genommen werden, und die KI registriert die fortlaufende Pflege der Qualität. Mit jeder Runde werden Erlebnisse besser und Bewertungen stärker, was die Sichtbarkeit weiter erhöht.

Fazit

Sichtbarkeit entsteht heute dort, wo Menschen nach konkreten Lösungen fragen und wo KIs verlässliche Hinweise zu Qualität und Relevanz finden. Unternehmen, die Bewertungen als strategischen, kontinuierlichen Prozess verstehen, erhöhen ihre Chance, in generativen Antworten genannt zu werden und gewinnen genau in den entscheidenden Momenten an Präsenz. Vieles davon ist eine Frage kluger Organisation und klarer Abläufe. Der finanzielle Aufwand bleibt überschaubar, der Nutzen für Auffindbarkeit, Vertrauen und Umsatz ist deutlich spürbar.

Die Autorin Franziska Ortner ist Produktmanagerin bei SELLWERK

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026

Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.

Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.

„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“

Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.

Die Designtrends 2026 im Überblick:

Elemental Folk

Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.

Hyper-Individualism

Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.

Tactile Craft

Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.

Distorted Cut

Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.

Candid Camera Roll

Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.

Hyper-Bloom

Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.

Digit-Cute

Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.

Micro-Industrial

Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.

Neon Noir

Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.

Frutiger Aero Revival

Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.

Fazit

Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.

Jakob Koenen: Mit 18 zum LegalTech-Start-up-Gründer

Die Sovereign AI Betriebs GmbH – 2025 von Jakob Koenen und seinem Vater Prof. Dr. Andreas Koenen mit Sitz in Berlin gegründet – entwickelt spezialisierte KI-Plattformen für die juristische Praxis.

Ein Technologie-begeisterter Abiturient, der schon mit 15 Jahren Jura-Vorlesungen besucht, gründet ein LegalTech-Start-up. Partnerschaftlich an seiner Seite agiert sein Vater, ein renommierter Professor für Baurecht. Das ist das Fundament der Sovereign AI Betriebs GmbH, die in Berlin antritt, das Rechtswissen ganzer Berufs-Generationen in eine juristisch kuratierte KI zu überführen. Herzstück des Unternehmens ist Sovereign Legal AI. Die Plattform bereitet juristische Fragen systematisch, verständlich und nachvollziehbar auf.

„Wir wollen das Recht aus der Blackbox holen“, sagt Jakob Koenen, Gründer und Geschäftsführer der Sovereign AI Betriebs GmbH. „Unsere KI soll kein Ersatz für Anwältinnen und Anwälte sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, das Wissen strukturiert, Orientierung gibt und den Zugang zum Recht demokratisiert.“

Rechtspraxis-Know-how, digitalisiert für den Alltag

Die Idee zu Sovereign Legal AI entstand in einem Generationenprojekt. Prof. Dr. Andreas Koenen, Kanzleiinhaber, Fachanwalt und Herausgeber zahlreicher Werke zum Bau- und Architektenrecht, hat über Jahrzehnte beobachtet, wie Rechtswissen in der Praxis verloren geht, weil es zu spät, zu komplex oder zu exklusiv vermittelt wird.

„Das Recht wird beim Bauen oft erst dann herangezogen, wenn es knallt“, sagt Koenen. „Juristinnen und Juristen gelten als Ausputzer, nicht als Geburtshelfer. Sovereign Legal AI will das ändern. "Wir liefern Projektbeteiligten vom Architekten, Planer bis zum Bauherrn einen Kompass, der schon vor Konflikten Orientierung bietet; mit juristisch fundierter Systematik, aber barrierefrei zugänglich“, so Koenen weiter.

Die Wissensbasis der Sovereign Legal AI umfasst unter anderem kommentierte Urteile, systematisch aufbereitete Rechtsinformationen sowie Fachbeiträge von Anwältinnen und Anwälten zu typischen Praxisproblemen. Alle Inhalte sind mit Originalquellen aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur belegt, was den entscheidenden Unterschied zu generativen „Blackbox-Systemen“ markiert.

Neue Plattform für juristische Teilhabe

Sovereign Legal AI entstand in Zusammenarbeit mit den Anwältinnen und Anwälten der Kanzlei Koenen Bauanwälte. Die künstliche Intelligenz (KI) wurde entlang echter Fallarbeit trainiert und in einer Beta-Phase getestet. Dabei versteht sich die KI als Community-Projekt: Nutzende geben Feedback, benennen Lücken und tragen so zur Weiterentwicklung bei. Auf diese Weise wächst die KI mit der Praxis. Im Wissens-Ökosystem von Sovereign befinden sich auch die Austausch-Plattform Sovereign Community und der stationäre Sovereign Store in Münster. Beide sind Teil derselben Markenfamilie und werden von der Sovereign GmbH betrieben. Partner-, Lizenz- und Servicemodelle finanzieren das Projekt. „Wir schaffen eine KI-Plattform, die juristisches Wissen lebendig hält“, so Jakob Koenen. „Das ist Unternehmensnachfolge im besten Sinne. Das Wissen einer Generation wird nicht vererbt, sondern transformiert.“

Junger Gründer mit Tech-DNA

Dass Jakob Koenen früh Verantwortung übernimmt, überrascht kaum. Mit 11 wollte er bereits eine Web-Agentur gründen, erschuf in diesem Zuge den Digitalauftritt eines Handwerksunternehmens. Mit 15 hat er mit Unterstützung seiner Eltern beantragt, frühzeitig als geschäftsfähig erklärt zu werden und gründete nach der Bewilligung sein erstes Unternehmen. Heute ist er Gründer, App-Entwickler und Geschäftsführer des Berliner LegalTech-Unternehmens. Er arbeitet mit einem Netzwerk aus externen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Fachleuten an der technischen Weiterentwicklung von Sovereign Legal AI. Aktuell suchen er und sein Vater als Herausgeber der Inhalte nach Co-Autor*innen und Partner*innen, die weitere juristische Rechtsbereiche wie Energierecht oder IT-Recht innerhalb der KI für sich erschließen.

Code für die künstliche Intelligenz: technische Optimierung für die Ära der KI-Suche

Code für die KI: So optimierst du deine Website technisch mit strukturierten Daten und Protokollen für die besten generativen Suchergebnisse.

Die Regeln der Online-Sichtbarkeit werden neu geschrieben. Es geht nicht mehr nur darum, von einem herkömmlichen Algorithmus indiziert zu werden. Stattdessen müssen Websites so aufbereitet werden, dass sie von künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (LLMs) fehlerfrei interpretiert und verarbeitet werden können.

KI erstellt ihre Antworten, indem sie Inhalte blitzschnell liest, deren Bedeutung versteht und die wichtigsten Fakten daraus extrahiert. Wenn der technische Unterbau einer Website unsauber ist, kann die KI die Informationen entweder nicht zuverlässig finden oder sie falsch interpretieren.

Das bedeutet, die technische Seite der Website – der Code – wird zum Fundament für eine gute Platzierung in den generativen Suchergebnissen. Wer hier Nachholbedarf hat, riskiert, als vertrauenswürdige Quelle für die KI unsichtbar zu werden.

Dieser Artikel beleuchtet die entscheidenden technischen Anpassungen, die notwendig sind, um deine Website optimal für die neue Ära der KI-Suche vorzubereiten.

Kontrolle und Zugang: Die Regeln für Sprachmodelle

Der erste technische Schritt zur Optimierung für KI-Ergebnisse ist die Steuerung des Zugriffs durch die großen Sprachmodelle (LLMs). Traditionell wird der Zugang durch die robots.txt Datei geregelt, die festlegt, welche Bereiche der Website von herkömmlichen Suchmaschinen-Crawlern besucht werden dürfen.

Mit dem Aufkommen verschiedener, spezialisierter KI-Crawler (die nicht immer identisch mit dem Googlebot oder Bingbot sind) entsteht jedoch die Notwendigkeit, diesen neuen Akteuren eigene Regeln zu geben. Es geht darum, Transparenz darüber zu schaffen, welche Daten zur Generierung von Antworten verwendet werden dürfen und welche nicht.

Neue Protokolle für neue Crawler

Experten diskutieren und entwickeln neue Protokolle, um diese Unterscheidung zu ermöglichen. Ein viel diskutierter Ansatz ist die Einführung von Protokollen, die spezifisch den Umgang mit generativer KI regeln. Dies könnte die Einführung von Protokollen wie einer llms.txt Datei beinhalten. Solche spezifischen Dateien könnten festlegen, ob ein KI-Modell Inhalte zur Schulung oder zur generativen Beantwortung von Nutzeranfragen nutzen darf.

Diese Kontrollmechanismen sind entscheidend. Sie geben den Website-Betreibern die Autorität darüber zurück, wie ihre Inhalte in der KI-Ära verwendet werden. Wer hier klare Regeln setzt, schafft die technische Grundlage für eine kontrollierte und damit vertrauenswürdige Sichtbarkeit in den KI-Ergebnissen.

Strukturierte Daten als universelle KI-Sprache

Nach der Regelung des Zugangs durch Protokolle ist die Strukturierung der Inhalte der wichtigste technische Schritt. Suchmaschinen nutzen strukturierte Daten schon lange, um Rich Snippets in den klassischen Ergebnissen anzuzeigen. Für die KI sind diese Daten jedoch absolut essenziell.

Strukturierte Daten, die auf dem Vokabular von Schema.org basieren, sind im Grunde eine Übersetzungshilfe im Code, die dem Sprachmodell den Kontext des Inhalts direkt mitteilt. Sie sind die "Sprache", die die KI am schnellsten und präzisesten versteht.

Die Bedeutung für die Generierung

Wenn ein Nutzer eine Frage stellt, sucht die KI nicht nur nach Stichwörtern, sondern nach definierten Informationstypen. Mit strukturierten Daten liefert man der KI diese Informationen als fertige, fehlerfreie Bausteine.

- Fehlerfreie Extraktion: Die KI muss keine Textpassagen interpretieren, um beispielsweise ein Rezept, die Bewertung eines Produkts oder einen FAQ-Abschnitt zu identifizieren. Die korrekte Auszeichnung macht die Daten sofort nutzbar.

- Vertrauensbildung: Fehlerhafte oder inkonsistente strukturierte Daten führen zu einer falschen Interpretation und können bewirken, dass die KI deine Seite als unzuverlässig einstuft.

Die Implementierung muss fehlerfrei sein und sollte alle relevanten Inhaltstypen der Website abdecken. Nur eine saubere Schema-Implementierung garantiert, dass deine Fakten korrekt in die generativen Antworten der KI einfließen.

Ladezeit und Interaktivität als Vertrauenssignal

Die Geschwindigkeit und die Nutzbarkeit einer Website sind in der Ära der KI-Suche nicht mehr nur ein Komfortfaktor, sondern ein entscheidendes technisches Vertrauenssignal. Wenn deine Seite langsam lädt oder schlecht bedienbar ist, wird das von der KI als Indikator für mangelnde Qualität und niedrige Autorität gewertet.

Die Basis dafür sind die sogenannten Core Web Vitals (CWVs). Diese Messwerte, die sich auf das Nutzererlebnis konzentrieren, sind feste Ranking-Faktoren und haben direkten Einfluss darauf, ob eine KI deine Seite als zitierwürdig einstuft:

- LCP (Largest Contentful Paint): Misst die Zeit, bis der größte sichtbare Inhalt geladen ist.

- FID/INP (First Input Delay / Interaction to Next Paint): Misst die Zeit bis zur ersten Interaktion und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Seite.

- CLS (Cumulative Layout Shift): Misst die visuelle Stabilität.

Mobile Performance ist der Schlüssel

Da ein Großteil der Online-Aktivität über mobile Geräte stattfindet, legt die KI höchsten Wert auf die Optimierung der Mobilversion. Eine schlechte mobile Performance kann das gesamte Ranking negativ beeinflussen.

Die technische Anpassung muss daher darauf abzielen, die CWVs zu perfektionieren. Dies beinhaltet die Optimierung von Bildern, das Bereinigen unnötiger Code-Lasten und das Priorisieren wichtiger Ressourcen. Eine schnell ladende und reaktionsfreudige Website signalisiert nicht nur dem Nutzer, sondern auch der KI, dass die Quelle professionell und damit vertrauenswürdig ist.

Redundanz vermeiden: kanonische Klarheit

Eines der größten technischen Probleme für KI-Modelle ist die Verwirrung durch doppelte Inhalte (Duplikate). Wenn die gleiche Information unter verschiedenen URLs verfügbar ist, weiß die KI nicht, welche die Originalquelle darstellt. Dies zersplittert deine Autorität.

Der technische Schlüssel zur Lösung ist der Canonical Tag (<link rel="canonical" ...>). Dieser Tag im Code muss auf jeder Seite korrekt auf die bevorzugte, indexierbare URL zeigen. Durch die Vermeidung von Duplikaten und die korrekte Nutzung dieses Tags stellst du technisch sicher, dass die KI deine Inhalte als eindeutig und autoritär wahrnimmt und dich als zuverlässigen Faktenlieferanten zitiert.

Schlussworte

Die Zukunft der Online-Sichtbarkeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert. Der Erfolg hängt von einer technisch sauberen Vorbereitung ab.

Die wichtigsten Schritte in der Generative Engine Optimization (GEO) sind:

1. Zugangskontrolle durch Protokolle wie die diskutierte llms.txt Datei.

2. Die Nutzung von strukturierten Daten als unverzichtbare KI-Sprache.

3. Die Perfektionierung der Core Web Vitals als Vertrauenssignal.

4. Die Vermeidung von Duplikaten durch kanonische Klarheit.

Investiere in diese technische Qualität, um Autorität und Sichtbarkeit in der Ära der KI-generierten Antworten zu sichern.

Coupon-Marketing – exklusive Einblicke von Golden-Shopping-Days

Im Interview geben die Golden-Shopping-Days-Gründer Jannik Westbomke und Wladimir Ruf Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Unternehmens und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.

Rabattaktionen gibt es viele, doch nur wenige Kampagnen schaffen es, sich im dicht gedrängten Markt so klar zu positionieren wie die Golden-Shopping-Days. Was 2020 als Frühjahrsaktion startete, hat sich längst zu einem festen Termin im Kalender zahlreicher Onlineshops und Konsument*innen entwickelt. Hinter der Plattform stehen die Geschäftsführer Jannik und Wladie, die nicht nur eine Gutscheinseite betreiben, sondern eine Art kuratiertes Event geschaffen haben, das zweimal im Jahr zehntägig läuft. Dabei geht es nicht um wahllose Codes, die irgendwo zusammengetragen werden, sondern um exklusive Kooperationen mit inzwischen über 50 Partner*innen – darunter bekannte Marken aus Mode, Food, Gesundheit oder Wohnen.

Neben diesen großen Kampagnen bildet die Plattform inzwischen auch ganzjährig ein starkes Fundament: In der neu geschaffenen Deals-Kategorie finden sich dauerhaft ausgewählte Angebote, und zusätzlich stehen Gutscheine von über 100 Onlineshops bereit. Partner*innen wie Weinfürst, DeinDesign oder HAWESKO verdeutlichen die Vielfalt und den Anspruch, Shoppingvorteile nicht nur saisonal, sondern kontinuierlich zugänglich zu machen.

Das Besondere: Die Rabatte sind zeitlich gebündelt, bewusst inszeniert und für die teilnehmenden Shops ein kalkulierbares Marketinginstrument. Gleichzeitig profitieren die Kund*innen von teils beachtlichen Nachlässen, ohne sich registrieren zu müssen oder Umwege in Kauf zu nehmen. Auch außerhalb der großen Kampagnen finden sich auf der Plattform Gutscheine, doch das eigentliche Herzstück bilden die beiden Aktionszeiträume im Frühjahr und Herbst.

Für Gründer*innen ist Golden-Shopping-Days ein spannendes Beispiel dafür, wie sich ein etabliertes Geschäftsmodell – das Couponing – neu denken lässt. Anstatt in der Masse unterzugehen, setzen die Macher auf Exklusivität, Übersichtlichkeit und klare Kommunikation mit den beteiligten Shops.

Im Interview geben Jannik und Wladie Einblicke in die Entstehungsgeschichte, die Mechanismen hinter den Aktionen und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.

Das Interview

Golden-Shopping-Days gibt es seit 2020. Wie kam es zu der Idee, ausgerechnet eine solche Event-Plattform für Gutscheine aufzubauen?

Jannik: Die Idee ist während des Studiums entstanden. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mein Studium zu finanzieren. Auf klassische Werkstudenten-Tätigkeiten hatte ich aber keine Lust und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ein Print-Gutscheinheft zu vermarkten. Das erste Heft war schon sehr aufwändig, da ich keinerlei Kontakte zu Onlineshops hatte und so unzählige Telefonate führen musste, um die ersten Shops von meiner Idee zu begeistern. Ein befreundeter Unternehmer hat die erste Auflage für mich gedruckt und auch die Gestaltung des TItelblattes übernommen.

Zwei Kampagnen im Jahr, Frühling und Herbst – warum genau dieses Modell und nicht eine kontinuierliche Rabattflut wie man sie bei anderen Anbietern sieht?

Jannik: Wir haben uns bewusst dazu entschieden im Frühjahr- und Herbst jeweils eine 10-tägige Online-Shoppingkampagne zu veranstalten. Zum Einen ist dies in der Kommunikation für die Konsumenten deutlich einfacher und zum anderen können die teilnehmenden Onlineshops diese fest in ihrem Marktetingmix einplanen und teilweise auch etwas höhere Rabatte gewähren, als es unterjährig sonst der Fall ist.

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl der inzwischen über 50 Partnershops eine Rolle? Gibt es klare Vorgaben oder wächst das Netzwerk eher organisch?

Wladie: Wir sind in der Vergangenheit sehr organisch gewachsen und konnten von Kampagne zu Kampagne mehr Onlineshops von der Teilnahme an unserem Konzept begeistern. Klare Vorgaben haben wir nicht. Die teilnehmenden Onlineshops müssen allerdings schon eine gewisse Wertigkeit haben.

Auffällig ist, dass viele Deals exklusiv verhandelt wirken. Wie läuft dieser Prozess im Detail ab – geht es eher um klassische Affiliate-Strukturen oder um direkte Partnerschaften?

Jannik: Mit allen Shops, die an unseren Shoppingevents im Frühjahr und Herbst teilnehmen pflegen wir direkte Partnerschaften. Wir sind darauf bedacht für alle Shoppingbegeisterten die besten Gutscheine und Angebote zu verhandeln.

2025 steht die nächste große Herbstkampagne an und auch die nächste Frühjahrskampagne ist bereits in Planung. Wie bereitet ihr euch auf solche zehn Tage konkret vor, und was bedeutet das organisatorisch im Hintergrund?

Wladie: In der Regel brauchen wir gut ein halbes Jahr Vorbereitungszeit je Kampagne. Wir überlegen uns stets neue Features, um sowohl den Onlineshops als auch den Konsument*innen immer wieder neue Features zu bieten, die einen echten Mehrwert darstellen.

Manche Branchen – etwa Food, Mode oder Gesundheit – sind stark vertreten. Gibt es Bereiche, die ihr bewusst ausklammert, oder ist die Plattform prinzipiell offen für alle Segmente?

Jannik: Wir sind für viele Segmente offen, aber längst nicht für alle. Einen Onlineshop für Waffen wird man bei uns beispielsweise nicht finden.

Couponing ist für Shops ein Marketinginstrument, das nicht nur Umsatz bringen, sondern auch Markenbindung schaffen kann. Wie stellt ihr sicher, dass Golden-Shopping-Days nicht als reine Rabattschleuder wahrgenommen wird?

Wladie: Wir distanzieren uns ganz bewusst und schaffen an vielen Stellen Mehrwerte. Die Veröffentlichung von Gutscheinen stellt nur einen kleinen Teil unseres Geschäftsmodells dar. Mittlerweile fungieren wir vielmehr als Contentplattform. In unserem digitalen Magazin veröffentlichen wir regelmäßig Testberichte und Experteninterviews, auf YouTube publizieren wir Unboxing- und Testvideos - kurz gesagt: Wir schaffen echte Mehrwerte.

Ihr betont, dass Gutscheine bei euch auch außerhalb der Aktionszeiträume verfügbar sind. Wie wichtig ist diese ganzjährige Präsenz für die Markenbildung?

Jannik: Wir wollen unserer Community rund um die Uhr die besten Gutscheine und Angebote bieten. Deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass wir dies auch an 365 Tagen im Jahr gewährleisten können. Wir sind stets im Kontakt mit den Onlineshops, die sich und ihre Angebote bei uns auf der Plattform präsentieren, um die besten Gutscheine und Deals zu verhandeln. Viele Gutscheine sind nur exklusiv bei uns erhältlich.

Ein Blick nach vorn: Welche Rolle soll Golden-Shopping-Days in den nächsten fünf Jahren im deutschen E-Commerce spielen?

Jannik: Eine führende. **lacht**

Vielen Dank, Jannik und Wladie, für die offenen Einblicke in eure Arbeit und die Hintergründe der Golden-Shopping-Days.

EU KI-Gesetz wird scharf gestellt

Diese Strafen für KI-Verstöße drohen ab dem 2. August 2025 – was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen und beachten müssen.

Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter*innen in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. Was das für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bedeutet, erfährst du hier.

Der AI Act, der am 2. Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist, schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU. Zwar werden viele Regelungen erst 2026 wirksam, doch bereits am 2. August 2025 beginnt eine neue Phase, die sich auf drei Bereiche fokussiert:

- Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung

- Verpflichtungen für allgemeine General-Purpose-AI-Modelle (GPAI)

- Aufbau von Aufsicht und Governance auf nationaler und europäischer Ebene

Strafen bis zu 35 Millionen Euro

Seit dem 2. Februar dieses Jahres sind KI-Systeme mit unannehmbaren Risiken verboten. Ab dem 2. August 2025 können zusätzlich nun Geldbußen für Verstöße gegen bereits bestehende Verpflichtungen verhängt werden, die bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes betragen können. Unternehmen müssen dazu beispielsweise sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über KI-Kenntnisse verfügen. Die Europäische Union erwartet von ihren Mitgliedstaaten, dass sie eigene wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafmaßnahmen festlegen. Dabei sollen die besonderen Umstände von KMUs und Start-ups berücksichtigt werden, um deren wirtschaftliche Lebensfähigkeit nicht zu gefährden.

Neue Verpflichtungen für Anbieter*innen von GPAI-Modellen

GPAI-Modelle, die ab dem 2. August 2025 in der Europäischen Union vermarktet werden, unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen. Das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz hat dazu am 10. Juli 2025 die endgültige Fassung der Verhaltenskodizes veröffentlicht. Anbieter*innen solcher GPAI-Modelle müssen unter anderem technische Dokumentationen erstellen, Urheberrechte beachten und Transparenz über die verwendeten Trainingsdaten sicherstellen.

GPAI-Modelle sind KI-Systeme mit besonders breitem Einsatzspektrum und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Sie werden mit riesigen Datenmengen trainiert und sind entsprechend vielseitig einsetzbar. Das bekannteste Beispiel sind große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM), etwa das generative Sprachmodell GPT-4o, das in ChatGPT integriert ist. Für GPAI-Modelle, die bereits vor dem 2. August 2025 in der Europäischen Union auf dem Markt waren, gilt eine Übergangsfirst bis zum 2. August 2027.

Aufsicht und Governance

Die KI-Verordnung schafft einen Rahmen mit Durchführungs- und Durchsetzungsbefugnissen auf zwei Ebenen.

Auf nationaler Ebene muss jeder EU-Mitgliedstaat bis zum 2. August 2025 mindestens eine Marktüberwachungsbehörde sowie eine notifizierende Behörde benennen. Erstere ist für die Überwachung von KI-Systemen zuständig, letztere für die Notifizierung unabhängiger Konformitätsbewertungsstellen. Die Mitgliedstaaten müssen bis dem Stichtag Informationen zu den nationalen Behörden und deren Kontaktdaten veröffentlichen.

Auf EU-Ebene koordinieren das Europäische Amt für KI und der Europäische KI-Ausschuss die Aufsicht. Zusätzlich werden ein Beratungsforum und ein wissenschaftlicher Ausschuss aus unabhängigen Experten eingerichtet.

Was bedeutet das für Personalabteilungen und Arbeitnehmende?

Das KI-Gesetz hat direkte Auswirkungen darauf, wie KI in den Bereichen Rekrutierung, Performance-Management, Personalanalyse und Mitarbeitenden-Monitoring eingesetzt wird. Personalverantwortliche müssen sicherstellen, dass KI-Tools in diesen Bereichen transparent, fair und konform sind.

- Fairness und Antidiskriminierung: KI-Systeme, die bei Einstellungs- oder Beförderungsentscheidungen eingesetzt werden, müssen nachvollziehbar und frei von Bias sein. Personalabteilungen sollten ihre Tools und Anbieter*innen regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Vertrauen und Transparenz: Mitarbeitende erhalten einen besseren Einblick, wie KI-Systeme ihre Arbeit beeinflussen, zum Beispiel bei der Einsatzplanung, Leistungsbewertung oder bei der Arbeitssicherheit. Personalabteilung können Vertrauen schaffen, indem sie offen kommunizieren, wie KI eingesetzt wird und wie die Daten der Mitarbeitenden geschützt werden.

- Verantwortlichkeit von Drittanbieter*innen: Werden KI-Tools von Drittanbieter*innen genutzt, müssen Personalabteilungen sicherstellen, dass diese Anbieter*innen die Anforderungen an Transparenz und Dokumentation erfüllen. Verträge und Beschaffungsprozesse sollten entsprechend angepasst werden.

- Training und Change Management: Mit stärkeren Regulierungen von KI wird die Personalabteilung eine Schlüsselrolle bei der Schulung von Führungskräften und Mitarbeitenden übernehmen. Ziel ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu fördern und ethische Standards in der Unternehmenskultur zu verankern.

Fazit

Anbieter*innen von GPAI-Modellen, die bereits vor dem 2. August 2025 auf dem Markt waren, haben bis zum 2. August 2027 Zeit, die neuen Vorschriften vollständig umzusetzen. Weitere Verpflichtungen für KI-Systeme mit hohem Risiko werden 2026 und 2027 folgen. Dieser Meilenstein spiegelt das Bestreben der EU wider, Innovationen zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und mit den europäischen Werten im Einklang steht. Damit rückt die Personalabteilung in den Mittelpunkt einer verantwortungsvollen Einführung von KI am Arbeitsplatz.

Der Autor Tom Saeys ist Chief Operations Officer bei SD Worx, einem international tätigen Dienstleistungsunternehmen im HR-Bereich.

EU AI Act: Status quo

Recht für Gründer*innen: der EU AI Act. Wo stehen wir in Sachen Umsetzung? Was Gründer*innen und Start-ups jetzt wissen müssen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt schon heute Geschäftsmodelle, Investitionsentscheidungen und die Arbeitswelt. Mit der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act, im Folgenden AI Act) wurde im Frühjahr 2024 der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für den Einsatz von KI verabschiedet. Inzwischen sind die ersten Regelungen in Kraft getreten. Für Gründer*innen und Start-ups bedeutet das nicht nur zusätzliche Pflichten, sondern auch Chancen, sofern sie sich rechtzeitig vorbereiten.

Überblick: Der AI Act

Die Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko für Grundrechte oder Sicherheit, desto strenger die Anforderungen. Auf der untersten Stufe stehen KI-Systeme, die keinerlei Vorgaben erfüllen müssen, solange sie nicht in verbotene Anwendungsfälle fallen. An der Spitze der Regulierungspyramide befinden sich die sogenannten HochrisikoSysteme, also etwa Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, in kritischer Infrastruktur oder bei biometrischen Verfahren. Viele Tools aus dem HR-Bereich fallen darunter.

Daneben bestehen besondere Pflichten für sogenannte Generative KI beziehungsweise General Purpose AI, eingeführt, also große Modelle, die viele Anwendungen treiben und „systemische Risiken“ entfalten können.

Wichtig ist zu wissen, dass die Vorgaben schrittweise gelten. Bereits seit dem 2. Februar 2025 sind bestimmte Praktiken ausdrücklich verboten – zum Beispiel das Social Scoring von Bürger*innen, die flächendeckende Emotionserkennung in Schulen oder am Arbeitsplatz sowie das unkontrollierte Sammeln biometrischer Daten. Wer damit noch experimentiert, bewegt sich schon jetzt im rechtswidrigen Raum.

Seit dem 2. August 2025 gelten außerdem die ersten Pflichten für Anbieter*innen von generativen Modellen. Sie müssen unter anderem Transparenzberichte veröffentlichen und Angaben zu den verwendeten Trainingsdaten machen. Für Modelle, die bereits vor Inkrafttreten am Markt waren, gibt es eine Übergangsfrist bis 2027. Für viele Unternehmen, die solche Modelle nutzen oder in Produkte einbetten, bedeutet das, genau hinzuschauen, welche Informationen von den Modellanbieter*innen zur Verfügung gestellt werden. Sonst können eigene Transparenzpflichten womöglich nicht erfüllt werden.

Noch weiter in der Zukunft liegen die Vorschriften für Hochrisiko-Systeme. Diese greifen ab 2. August 2026 und verlangen ein umfassendes Risikomanagement, eine strenge Qualität der Trainingsdaten, eine lückenlose Protokollierung und eine Konformitätsbewertung, bevor ein Produkt überhaupt in Verkehr gebracht werden darf. Für Hochrisiko-KI, die in ohnehin streng regulierten Produkten steckt, zum Beispiel in Medizinprodukten, gilt eine verlängerte Frist bis 2027.

Konformitätsbewertung heißt vor allem Risikobewertung, welche die Anbieter*innen oder Betreiber*innen selbst durchführen müssen. Eine solche „regulierte Selbstregulierung“ ist ein klassisches Merkmal einer solchen klassischen Produktregulierung und Marktüberwachung.

Was fehlt? Guidance und Governance

Noch herrscht allerdings an vielen Stellen Unsicherheit. Zwar hat die EU-Kommission schon erste Leitlinien veröffentlicht, etwa zur Definition von KI-Systemen oder zu den verbotenen Praktiken. Auch für Anbieter*innen generativer KI gibt es inzwischen ein detailliertes Dokumentationsmuster. Noch fehlen allerdings die angekündigten Handreichungen für die Einstufung und Risikobewertung von Hochrisiko-Systemen, die bis Februar 2026 folgen und praktische Beispiele enthalten sollen. Bis dahin bleibt nur, sich für die Bewertung an bestehenden internationalen Standards zu orientieren, zum Beispiel an den Normungsprojekten der Europäischen Komitees für Normung und für elektrotechnische Normung.

Auf Unionsebene entstehen parallel die neuen Governance-Strukturen. Das AI Office innerhalb der Kommission ist bereits aktiv und koordiniert die Umsetzung. Das AI Board, ein Gremium der Mitgliedstaaten, tagt regelmäßig und stimmt Vorgehensweisen ab. Ein wissenschaftliches Panel unabhängiger Expert*innen wurde im Frühjahr eingerichtet, und das Advisory Forum, das die Perspektive von Unternehmen und Zivilgesellschaft einbringen soll, befindet sich gerade in der Bewerbungsphase. Auch die geplante EU-Datenbank für Hochrisiko-Systeme existiert bisher nur auf dem Papier. Ab 2026 müssen Anbieter*innen ihre Systeme dort registrieren; die Plattform selbst wird jedoch gerade erst aufgebaut.

Und wo steht Deutschland?

Auch hierzulande hakt es noch etwas. Eigentlich hätten die Mitgliedstaaten bis 2. August 2025 ihre Marktüberwachungsbehörden benennen müssen. Ein Entwurf für das deutsche Umsetzungsgesetz sieht die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsicht vor, doch die formale Benennung ist noch nicht erfolgt. Klar ist, dass die Bundesnetzagentur die Rolle der Notifizierungsbehörde übernimmt, also für die Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen zuständig ist. Zudem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für KI, das die Arbeit von Bund und Ländern koordinieren soll.

Reallabore

Ein Bereich, der für KI-Entwickler*innen besonders interessant ist, sind KI-Reallabore, also sichere Testumgebungen, in denen neue Anwendungen unter Aufsicht erprobt und darauf geprüft werden können, ob sie den rechtlichen Rahmen einhalten. Bis zum Sommer 2026 müssen die Mitgliedstaaten mindestens ein solches Reallabor einrichten. Deutschland hat im Mai 2025 ein erstes Pilotprojekt in Hessen gestartet, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und der Bundesdatenschutzbeauftragten. Hier werden reale Unternehmensfälle durchgespielt, um Abläufe und Bedarfe besser zu verstehen. Solche Projekte können eine wertvolle Möglichkeit sein, mit den Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.

Reaktionen

Der AI Act wird zwar kritisch diskutiert, im Grundsatz aber breit akzeptiert. Gerichtliche Klagen direkt gegen die Verordnung gibt es bislang nicht. In der juristischen Literatur überwiegt die Zustimmung zur Zielrichtung. Kritisiert werden vor allem die Komplexität und die noch offenen Fragen bei der praktischen Umsetzung. Streitpunkte finden sich eher außerhalb der Verordnung bei der Frage, ob Trainingsdaten urheberrechtlich geschützt sind oder wie personenbezogene Daten für KI genutzt werden dürfen.

Die Industrie zeigt ein gemischtes Bild. Viele große Anbieter*innen – von Google über OpenAI bis Mistral – haben einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Andere, wie etwa Meta, haben sich bewusst dagegen entschieden. Man muss sich also darauf einstellen, dass je nach Anbieter*in sehr unterschiedliche Informationen und Compliance-Nachweise verfügbar sind.

Andererseits wirkt der AI Act bereits am Markt. In öffentlichen Ausschreibungen tauchen Modellklauseln auf, die auf die KI-Verordnung Bezug nehmen. Investor*innen fragen verstärkt nach Compliance-Prozessen, und Unternehmen beginnen, interne Strukturen für Risikomanagement und Dokumentation aufzubauen.

Im Vergleich zu Europa gibt es in den USA bislang nur freiwillige Standards. Die dort bei der Entwicklung und Anwendung von KI (angeblich) vorherrschende größere Freiheit wird zwar viel gerühmt. Einzelne Bundesstaaten wie Colorado arbeiten allerdings an eigenen regulierenden Gesetzen, die ab 2026 greifen sollen. Vielleicht ist es also ein Vorteil, dass europäische Start-ups früh Erfahrungen in einem regulierten Markt sammeln können.

Fazit

Der AI Act entfaltet bereits jetzt Wirkung, auch wenn viele Details erst in den kommenden Monaten geklärt werden. Daher gilt es, nicht abzuwarten, sondern jetzt eine eigene Roadmap zu entwickeln. Wer früh Prozesse für Risikomanagement, Transparenz und Governance etabliert, wird nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite sein, sondern auch Vertrauen bei Kund*innen und Investor*innen gewinnen.

Die EU hat ein klares Signal gesetzt: KI soll innovativ sein, aber auch sicher und vertrauenswürdig. Für Start-ups ist das eine Herausforderung – aber auch eine Chance, sich von Anfang an professionell aufzustellen und den Markt aktiv mitzugestalten.

Der Autor Dr. Daniel Michel, LL.M. ist als Rechtsanwalt im Bereich IT/IP/Technologie tätig und betreibt seit 2018 mit DATA LAW COUNSEL seine eigene Rechtsberatung im Raum München

Luxusuhren: Darum ist es sinnvoll, Preise zu vergleichen

Entdecken Sie, warum sich der Preisvergleich bei Luxusuhren lohnt. Sparen Sie beim Online-Kauf.

Preisvergleiche bei Luxusuhren lohnen sich durch erhebliche Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Händlern, die mehrere hundert bis tausend Euro betragen können. Diese Unterschiede entstehen hauptsächlich durch verschiedene Kostenberechnungen und unterschiedliche Margenstrategien der Anbieter. Während manche Händler auf Premium-Service setzen, bieten andere günstigere Preise durch schlankere Betriebsstrukturen. Besonders bei begehrten Modellen von Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet variieren die Preise stark zwischen den Anbietern. Ein gründlicher Preisvergleich kann daher zu beträchtlichen Einsparungen von bis zu 30 Prozent führen. Gleichzeitig hilft er dabei, den tatsächlichen Marktwert einer Luxusuhr präzise zu ermitteln. Die Investition in eine hochwertige Armbanduhr rechtfertigt den Aufwand für einen detaillierten Vergleich verschiedener Anbieter vollständig. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf man achten sollte.

Zwischen den einzelnen Händlern existieren teilweise deutliche Preisunterschiede

Konkrete Beispiele verdeutlichen das Sparpotenzial beim Uhrenkauf: Spezialisierte Händler bieten permanent Armbanduhren mit Rabatten von mehreren tausend Euro unter dem Neupreis an. Diese deutlichen Preisvorteile entstehen durch unterschiedliche Beschaffungswege, Lagerbestände und Verkaufsstrategien der Anbieter. Plattformen wie Watchy24.de ermöglichen es, diese Preisunterschiede transparent zu vergleichen und das beste Angebot zu identifizieren. Während Boutiquen oft Listenpreise verlangen, können autorisierte Händler erhebliche Rabatte gewähren. Online-Händler profitieren von geringeren Betriebskosten und geben diese Kostenvorteile häufig an Kunden weiter.

Besonders bei limitierten Editionen oder seltenen aktuellen Modellen können die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern deutlich ausfallen und eine sorgfältige Recherche rechtfertigen.

Internationale Preisunterschiede und Währungseffekte: Worauf sollte man achten?

Länderspezifische Preisdifferenzen bei Luxusuhren ergeben sich aus verschiedenen wirtschaftlichen Faktoren. Währungsschwankungen beeinflussen die Preisgestaltung deutlich, besonders bei hochwertigen Herstellern aus der Schweiz, die – ebenso wie viele Start-Ups – verstärkt darauf achten, ein hohes Maß an Markenschutz zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze zwischen den Ländern wirken sich direkt auf die Listenpreise aus. So liegt die Mehrwertsteuer in Deutschland bei 19 Prozent, während sie in der Schweiz und in einigen anderen Ländern deutlich niedriger ist.

Außereuropäische Märkte wie Hongkong oder Singapur bieten teilweise deutlich günstigere Preise, wobei Import- und Zollbestimmungen unbedingt zu beachten sind. Ein internationaler Preisvergleich kann erhebliche Kostenvorteile offenbaren, setzt jedoch Kenntnisse über Garantie- und Servicebedingungen voraus.

Lohnt es sich, auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten?

Der Gebrauchtmarkt für Luxusuhren bietet Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent bei meist stabiler Wertentwicklung. Hochwertige Marken behalten auch als gebrauchte Modelle eine hohe Werterhaltungsrate von durchschnittlich 70 bis 80 Prozent. Plattformen für den Second-Hand-Handel verfügen über umfangreiche Bestände mit detaillierten Zustandsbeschreibungen.

Gebrauchte Luxusuhren werden häufig professionell aufbereitet und einer Qualitätsprüfung durch Fachbetriebe unterzogen. Die Wertstabilität macht den Gebrauchtmarkt zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Sammler. Seltene oder nicht mehr produzierte Modelle können sogar an Wert gewinnen. Die transparente Preisgestaltung ermöglicht fundierte Vergleiche und realistische Einschätzungen bei deutlich geringeren Anschaffungskosten.

Expertise als wichtiger Faktor für den Kauf einer Luxusuhr

So gut wie jeder hat individuelle Vorstellungen davon, was er sich gönnen möchte. Manche träumen davon, als digitaler Nomade die Welt zu sehen, andere möchten sich irgendwann eine Luxusuhr leisten können.

Daher ist es wichtig, sich zunächst über die eigenen Ansprüche klar zu werden. Falls die Wahl auf die Luxusuhr fällt, gilt: Die Authentizitätsprüfung bildet die Grundlage für sichere Transaktionen im Luxusuhrenmarkt und beeinflusst maßgeblich die Preisgestaltung. Erfahrene Fachhändler verfügen über spezialisierte Prüfverfahren wie Seriennummern-Checks, Analyse von Werkscodes und Materialuntersuchungen.

Zertifikate, Originalverpackungen und Servicedokumente erhöhen die Glaubwürdigkeit und den Wert einer Uhr erheblich. Experten bewerten den Zustand des Uhrwerks, die Originalität der Komponenten sowie die historische Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Uhrmachern minimiert Risiken beim Kauf hochwertiger Zeitmesser.

Seriöse Händler bieten Echtheitsgarantien und übernehmen die Haftung für die Authentizität ihrer Angebote.

Ein Ausblick auf die (mögliche) langfristige Wertentwicklung

Ein fundierter Preisvergleich bei Luxusuhren zahlt sich oft langfristig über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren durch bessere Investitionsentscheidungen aus. Die Analyse großer Mengen weltweiter Angebote ermöglicht realistische Markteinschätzungen und das Erkennen von Trends bei renommierten Marken. Erfolgreiche Sammler berücksichtigen sowohl aktuelle Preise als auch die historische Wertentwicklung ihrer Wunschmodelle.

Die Nutzung professioneller Vergleichsplattformen und eine regelmäßige Marktbeobachtung helfen, Risiken zu minimieren und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu maximieren. Internationale Preisunterschiede sowie der Gebrauchtmarkt bieten zusätzliche Einsparpotenziale für informierte Käufer. Langfristig profitieren Sammler von fundiertem Markt-Know-how bei zukünftigen Käufen und Verkäufen ihrer Luxusuhren-Kollektion.

Kurz mal die Welt retten

Wie GreenTech-Start-ups aus dem DACH-Raum dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Ist es bereits zu spät, den Klimawandel aufzuhalten? Während diese Frage unablässig für hitzige Debatten sorgt, arbeiten Start-ups unermüdlich an Lösungen für die dringendsten Umweltprobleme. Die DACH-Region erlebt einen rasanten Anstieg von GreenTech-Start-ups, angetrieben durch technologische Innovationen und zunehmenden regulatorischen Druck. Dies zeigt u.a. das DACH GreenTech Software Mapping 2025 von Hi Inov und veranschaulicht, welche vielversprechenden Ansätze und Technologien die Zukunft des GreenTech-Ökosystems in Europa prägen.

Mapping der Herausforderungen und Lösungen

Das Mapping bietet einen umfassenden Überblick über die Softwarelösungen von GreenTech-Start-ups im DACH-Raum. Sie umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, um den Anstieg der globalen Temperaturen einzudämmen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

1. Messung und Optimierung des CO2-Fußabdrucks

Fortgeschrittene Techniken zur Datenerfassung und KI-gesteuerte Analysen helfen Organisationen, ihre Effizienz zu steigern und ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Sie helfen Unternehmen, jährlich Emissionen von über 216.000 Tonnen CO₂-Äquivalenten zu vermeiden. Horizontale Plattformen bieten allgemeine Monitoring-Tools für branchenübergreifende Messdienste. Vertikale Lösungen wie die für die Immobilienbranche maßgeschneiderte ESG-Datenplattform Deepki integrieren branchenspezifische Anforderungen.

2. Beschleunigung der Energiewende

Softwarelösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Standortauswahl für die Produktion erneuerbarer Energien, der vorausschauenden Wartung von Infrastruktur und der Verbesserung der Energiespeicherung. Sie können die Schwankungen in der Stromeinspeisung erneuerbarer Energien mindern und somit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Das Stuttgarter Start-up metergrid ermöglicht es beispielsweise Mieter*innen in Mehrfamilienhäusern, umweltfreundlichen Solarstrom zu nutzen, der im selben Gebäude produziert wird (mehr dazu in der StartingUp 01/25).

3. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenoptimierung

Digitale Lösungen erleichtern die Schonung von natürlichen Ressourcen durch intelligentes Ressourcenmanagement, indem sie die Planung und Nutzung von Ressourcen verbessern. Durch den Einsatz von KI lassen sich viele Prozesse optimieren, darunter Recycling, Landwirtschaft und Wassermanagement. So reduziert das Berliner Start-up Freshflow Abfall, indem es die Nachbestellung von frischen Lebensmitteln mit Machine Learning automatisiert und optimiert. Darüber hinaus verbinden digitale Marktplätze Produzent*innen überschüssiger Ware mit potenziellen Abnehmer*innen, um Ressourcen effizierter zu nutzen.

4. Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen in Unternehmen

Unternehmen nutzen digitale Werkzeuge, um ihre Nachhaltigkeit über die regulatorischen Anforderungen hinaus zu verbessern. Zu den eingesetzten Lösungen zählen CO₂-Kreditbörsen, die es Organisationen ermöglichen, Emissionen durch strukturierte Märkte auszugleichen, und Mitarbeiterengagement-Plattformen, die die Teilnahme der Belegschaft an ESG-Initiativen fördern. Start-ups wie das Hamburger CarbonStack unterstützen Unternehmen bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und dabei die relevanten Richtlinien einzuhalten.

Die Entwicklung von 2023 bis heute

Insgesamt zeigt das Mapping ein reiferes und strukturierteres GreenTech-Ökosystem, das Europas Position als Pionier in digitalen Klimaschutzlösungen stärkt. Die Entwicklung zwischen den Mappings aus den Jahren 2023 und 2025 verdeutlicht drei wichtige Trends:

1. Anstieg der Anzahl der angebotenen Softwarelösungen

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigkeitsorientierten Innovationen in verschiedenen Branchen hat das Wachstum des GreenTech-Ökosystems beschleunigt und zu einem rasanten Anstieg der angebotenen Softwarelösungen geführt.

2. Regulatorisch getriebene Fortschritte

Aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks wächst der Anteil der angebotenen Lösungen, die auf Compliance-Bedürfnisse wie CSRD, die Rückverfolgbarkeit von Produkten und transparente CO₂-Buchhaltung eingehen. Es werden zunehmend vertikalisierte Monitoring-Tools entwickelt, um spezialisierte Datensätze und branchenspezifische Algorithmen zu erstellen.

3. Einfluss von generativer KI

Der Einsatz von generativer KI nimmt zu. Neue Anwendungsfälle im Bereich Nachhaltigkeit umfassen verbesserte Datenanalyse, automatisierte Compliance-Berichterstattung, sowie die Echtzeit-Optimierung von CO₂-Fußabdrücken und Ressourcenmanagement.

Fazit: Ein florierendes Ökosystem mit starker europäischer Führung

Der Klimawandel stellt eine immense Herausforderung dar, deren Bewältigung innovative technologische Lösungen erfordert. Das GreenTech Mapping 2025 verdeutlicht die führende Rolle Europas bei der Entwicklung dieser Lösungen und zeigt ein reiferes GreenTech-Ökosystem mit großer Dynamik. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen, KI und Automatisierung sind Start-ups in der DACHRegion gut positioniert, um sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Mehrwert zu schaffen. Sie werden Unternehmen und politischen Entscheidungsträger*innen dabei helfen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu beschleunigen und die Folgen des Klimawandels einzudämmen.

Der Autor Dr. Wolfgang Krause leitet als Managing Partner das Deutschlandgeschäft des auf B2B-Digitallösungen spezialisierten VC-Fonds von Hi Inov.

„Innsbruck ist eines der weltweit führenden Zentren für Quantencomputing“

Mit planqc verfolgt Dr. Alexander Glätzle die Mission, hochskalierbare Quantencomputer für wirtschaftliche Anwendungen zu bauen. Warum das Unternehmen dabei auf Standorte wie München und Innsbruck setzt und welche Rolle Österreichs Talentpool spielt, verrät er im Interview.

Dr. Alexander Glätzle ist Quantenphysiker und Mitgründer von planqc. Er studierte und promovierte an der Universität Innsbruck, forschte an renommierten Instituten wie Oxford, Harvard sowie in Singapur und war als Unternehmensberater tätig. 2022 gründete er planqc als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut in München.

Herr Dr. Glätzle, wie entstand die Unternehmensidee und welche Meilensteine haben Sie mit planqc bisher erreicht?

Die Idee zu planqc ist bereits während meines Studiums an der Universität Innsbruck entstanden. Dort habe ich intensiv im Bereich Quantentechnologie geforscht und das enorme Potenzial erkannt, aus diesen Erkenntnissen ein Start-up zu gründen. Bis zur Gründung hat es allerdings noch einige Jahre gedauert – nicht zuletzt, weil die technologische Entwicklung im Labor ebenfalls voranschreiten musste. 2022 sind wir dann als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut offiziell gestartet. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen zwei große öffentlich geförderte Projekte: Für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bauen wir einen Quantencomputer mit einem Volumen von 30 Mio. EUR, ein weiteres Projekt mit dem Leibniz-Rechenzentrum umfasst 20 Mio. EUR, beide mit Abschluss bis Ende 2026 bzw. 2027. Dann werden an diesen beiden Standorten voll funktionsfähige Quantencomputer von planqc installiert sein.

Sie haben bereits Venture Capital mit an Bord. Wer zählt zu Ihren Investoren?

Gestartet sind wir 2022 mit einer Seed-Runde, an der unter anderem UVC Partners, Speedinvest und Apex Ventures beteiligt waren – also bereits starke Partner auch aus Österreich. Diese Basis konnten wir in der Series-A im letzten Jahr weiter ausbauen. Die CATRON Holding, ein Wiener Family Office, ist als Lead-Investor eingestiegen. Dazu kamen weitere Partner wie der DeepTech & Climate Fonds sowie Bayern Kapital. Besonders erfreulich ist, dass auch unsere Bestandsinvestoren erneut signifikant investiert haben. Damit verfügen wir über eine starke, rein mitteleuropäische, deutsch-österreichische Investorenbasis – was in unserem Sektor tatsächlich selten ist.

Ihr Headquarter befindet sich in der Nähe von München. Was hat Sie dazu bewegt, zusätzlich einen Standort in Innsbruck zu eröffnen?

Ursprünglich haben wir planqc in München gegründet – als Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut. Doch bereits innerhalb eines Jahres haben wir ein zweites Büro in Innsbruck eröffnet. Der Grund liegt auf der Hand: Innsbruck ist eines der weltweit führenden Zentren für Quantencomputing. Mit renommierten Instituten wie dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) und Persönlichkeiten wie Peter Zoller und Rainer Blatt gibt es dort eine kritische Masse an international anerkannten Wissenschaftlern. Zudem ist es in der Praxis oft schwierig, hochqualifizierte Talente aus der Region nach München zu bringen. Deshalb haben wir entschieden, ihnen vor Ort ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten – mit einem eigenen Standort in Innsbruck.

Welche Vorteile bietet der Standort Österreich speziell für Unternehmen im Bereich Quantencomputing?

Österreich hat eine lange und starke Tradition in der Quantenphysik. Universitäten wie Innsbruck und Wien, das IQOQI und eine ganze Generation exzellenter Wissenschaftler prägen diese Landschaft. Viele bahnbrechende theoretische und experimentelle Arbeiten wurden hier in den vergangenen Jahren geleistet. Gerade für junge Start-ups bietet das Land enorme Vorteile: Der Talentpool ist außergewöhnlich – mit hervorragend ausgebildeten, dynamischen Fachkräften. Darüber hinaus ist die Nähe zu sogenannten „Industry First Movern“ gegeben, was den Standort besonders spannend macht. Und nicht zuletzt hat Österreich eine historische Verbindung zur Physik – Namen wie Schrödinger, Pauli oder Hess stehen sinnbildlich für diese wissenschaftliche Tiefe.

Welche Unterstützung erhielten Sie bei der Ansiedlung durch die Austrian Business Agency?

Die Austrian Business Agency sowie die Standortagentur Tirol haben uns außerordentlich engagiert unterstützt – sei es bei der Suche nach Büroflächen, bei der Eröffnung des ersten Bankkontos oder in bürokratischen Fragen. Sie standen uns nicht nur beratend zur Seite, sondern haben uns tatkräftig geholfen, Hürden aus dem Weg zu räumen. Genau so stelle ich mir die Zusammenarbeit mit einer lokalen Agentur vor: nah dran, lösungsorientiert und mit exzellentem Netzwerk. Wir hatten wirklich großes Glück mit der Unterstützung vor Ort.

Sie selbst sind in Österreich geboren, haben in Innsbruck promoviert und weltweit Forschungsaufenthalte absolviert – bevor Sie als Unternehmensberater und Gründer nach München gingen. Mit welchen Qualitäten punktet Österreich allgemein, auch als Arbeits- und Wohnort?

Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet – in Oxford, Singapur und Deutschland. Was Innsbruck und Tirol für mich besonders macht, ist die Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz und hoher Lebensqualität. Die Stadt liegt inmitten der Alpen, bietet eine hervorragende Infrastruktur und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Studierenden und Einwohnern. Das schafft ein inspirierendes Umfeld – zum Leben, Forschen und Arbeiten gleichermaßen.

Dr. Alexander Glätzle, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Janine Heidenfelder, Chefredakteurin VC Magazin

Was sollten Eigentümer in Bezug auf Gewerbeimmobilien beachten?

Entdecken Sie wichtige Tipps für Gewerbeimmobilien-Eigentümer. Infos und wichtige Details.

Gewerbeimmobilien stellen eine wichtige Anlageklasse dar, die sowohl attraktive Renditen als auch besondere Herausforderungen mit sich bringt. Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt erlebt derzeit nicht nur einen zyklischen Abschwung, sondern einen dauerhaften strukturellen Wandel durch die Zinswende. Diese Entwicklung verändert die Rahmenbedingungen für Eigentümer grundlegend und erfordert eine Anpassung der Investitionsstrategien.

Neben den klassischen Überlegungen zu Standort, Mieterstruktur und Rendite gewinnen neue Aspekte wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und regulatorische Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Eine fundierte Kenntnis aller relevanten Faktoren ist daher essentiell für erfolgreiche Gewerbeimmobilien-Investments. Die folgenden Abschnitte liefern eine praktische Übersicht.

Frühzeitig Verpflichtungen rund um das Thema Gebäude prüfen

Neben den klassischen Überlegungen zu Standort, Mieterstruktur und Rendite gewinnen auch technische und infrastrukturelle Aspekte zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Kanalservicearbeiten, wie die Wartung und Instandhaltung der unterirdischen Versorgungsnetze, spielen eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung der langfristigen Werthaltigkeit von Gewerbeimmobilien.

Unter anderem liefert das Kanalservice Magazin hierzu wertvolle Informationen rund um Anbieter und Co. Regelmäßige Inspektionen und Reparaturen von Abwasser- und Entwässerungssystemen sind nicht nur aus rechtlichen und sicherheitstechnischen Gründen wichtig, sondern auch für die Betriebskosten und die Nutzungseffizienz einer Immobilie entscheidend.

Eigentümer sollten sich daher frühzeitig mit den Anforderungen an den Kanalservice auseinandersetzen und sicherstellen, dass diese regelmäßig und vorausschauend durchgeführt werden, um teure Notfalleinsätze und mögliche Wertverluste zu vermeiden.

Steuerliche Vorteile optimal nutzen: Abschreibungen und Umsatzsteuer

Gewerbeimmobilien bieten gegenüber Wohnimmobilien deutliche steuerliche Vorteile, die Eigentümer unbedingt nutzen sollten. Der wichtigste Vorteil liegt in der höheren Abschreibungsrate von 3% jährlich statt der üblichen 2% bei Wohnimmobilien. Diese zusätzliche Abschreibung reduziert die Steuerlast erheblich und verbessert die Rendite nachhaltig.

Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die Möglichkeit der 19% Umsatzsteuer-Erstattung beim Erwerb der Immobilie. Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Anmeldung als Unternehmer und die entsprechende Verwendung der Immobilie.

Diese Steuervorteile können die Wirtschaftlichkeit einer Gewerbeimmobilie maßgeblich beeinflussen und sollten bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Eine professionelle steuerliche Beratung ist dabei unerlässlich. Besonders praktisch ist es in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass Studien zufolge aktuell Gründungen in verschiedenen deutschen Städten generell vergleichsweise günstig sind.

Neue Heizungspflicht: Vorgaben rund um erneuerbare Energien seit 2024

Seit 2024 müssen neu installierte Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden – eine Regelung, die erhebliche Auswirkungen auf Gewerbeimmobilien hat. Diese Vorgabe betrifft sowohl Neubauten als auch den Austausch bestehender Heizungsanlagen und erfordert eine frühzeitige Planung.

Mögliche Lösungen umfassen:

- Wärmepumpen

- Fernwärme

- Biomasseheizungen

- Hybrid-Systeme

Die Investitionskosten sind oft höher als bei konventionellen Systemen, jedoch können staatliche Förderungen einen Teil der Mehrkosten abfedern.

Langfristig ergeben sich durch niedrigere Betriebskosten und steigende CO2-Preise wirtschaftliche Vorteile. Eigentümer sollten rechtzeitig prüfen, welche Technologie für ihre Immobilie am besten geeignet ist, und entsprechende Budgets einplanen. Eine professionelle Energieberatung hilft bei der optimalen Lösung.

Photovoltaik-Potenziale: Chancen und rechtliche Hürden

Die geplante Verdreifachung des Photovoltaik-Ausbaus bis 2030 eröffnet Gewerbeimmobilien-Eigentümern interessante Chancen zur zusätzlichen Wertschöpfung. Gewerbedächer bieten oft ideale Voraussetzungen für Solaranlagen: große, unverschattete Flächen und hoher Eigenverbrauch während der Tagesstunden.

Die Eigenverbrauchsquote kann bei Gewerbeimmobilien deutlich höher liegen als bei Wohngebäuden, was die Wirtschaftlichkeit verbessert. Allerdings bestehen auch rechtliche Hürden, insbesondere bei der Direktvermarktung von Strom an Mieter. Das Mieterstromgesetz und energierechtliche Bestimmungen schaffen komplexe Rahmenbedingungen.

Trotz dieser Herausforderungen können Photovoltaik-Anlagen die Attraktivität einer Gewerbeimmobilie steigern und zusätzliche Einnahmen generieren. Eine sorgfältige Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte ist dabei unerlässlich. Der Faktor „Nachhaltigkeit“ spielt generell aber auch in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. So entscheiden sich nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich viele dafür, nicht direkt neu zu kaufen, sondern zu reparieren. Ideal für alle, die den ökologischen Fußabdruck ihres Betriebes reduzieren möchten.

Erfolgreich investieren: Wichtige Erkenntnisse für Gewerbeimmobilien-Eigentümer

Erfolgreiche Gewerbeimmobilien-Investments erfordern heute mehr denn je eine ganzheitliche Betrachtung aller relevanten Faktoren. Die steuerlichen Vorteile mit 3% Abschreibung und Umsatzsteuer-Erstattung bleiben wichtige Argumente für diese Anlageklasse.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch neue Regelungen wie die Heizungspflicht und ESG-Kriterien erheblich. Der strukturelle Wandel des Marktes erfordert angepasste Strategien und eine sorgfältige Auswahl der Immobilien.

Chancen ergeben sich insbesondere in zukunftsorientierten Segmenten wie Logistik und bei der Integration erneuerbarer Energien. Eine professionelle Beratung und kontinuierliche Marktbeobachtung sind unerlässlich. Das Kanalservice Magazin bietet hierfür wertvolle Unterstützung mit fundierten Informationen und praktischen Tipps für alle Aspekte des Gewerbeimmobilien-Investments.