Aktuelle Events

Start-up-Trend: Assistive Technologien

Wir stellen fünf Start-ups vor, die mit EU-Unterstützung Technologien entwickeln, um das Leben von Menschen mit Behinderung zu erleichtern.

In der Europäischen Union leben 80 Millionen Menschen mit Behinderung. In Deutschland sind es rund zehn Millionen. Sie sind auf viele Formen der Unterstützung angewiesen – ob bei der Arbeit oder im Alltag. Technische Hilfsmittel sind ein zentraler Bestandteil dieser Unterstützung. Smarte Algorithmen, innovative Technologien, mechanische Prothesen und Apps bauen Barrieren ab, denen Menschen mit Behinderungen im täglichen Leben begegnen.

Der europäische Markt für diese „assistiven“ Technologien hat einen Umfang von etwa 30 Mrd. Euro jährlich. Start-ups und KMU, deutschland- und europaweit, versuchen, einen Platz auf diesem Zukunftsmarkt zu finden. Die besten unter ihnen fördert die EU mit Finanzierungen und Rat, primär durch das Förderinstrument für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des EU-Forschungsrahmenprogramms „Horizont 2020“ (KMU-Instrument). Mit dem KMU-Instrument werden hochinnovative und wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen bei der Kommerzialisierung ihrer Neuentwicklungen unterstützt. Im Zeitraum 2018 bis 2020 ist das Instrument mit 1.6 Mrd. Euro ausgestattet und soll rund 4000 KMU in Europa helfen durchzustarten.

Fünf Unternehmen, die dank Unterstützung durch das KMU-Instrument der EU im Jahr 2019 innovative Technologien für Menschen mit Behinderungen vorantreiben, werden hier exemplarisch vorgestellt:

Inventivio

Mit einer stark eingeschränkten Sehfähigkeit hat man es im Beruf schwer. Auch erfolgreiche Menschen finden nach ihrer Erblindung oft keine Anstellung. Denn aufgrund fehlender Ausgabetechnologien haben Sehbehinderte bisher keinen selbstständigen Zugang zu vielen digitalen Informationen wie Grafiken und Tabellen. Die eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten am Arbeitsplatz führen zu einer hohen Arbeitslosigkeit unter Sehbehinderten − in der EU liegt sie bei 75 Prozent.

Das Nürnberger Start-up Inventivio hat eine Technologie entwickelt, die für Sehbehinderte ein barrierefreies Arbeiten in vielen Berufen ermöglichen soll. Der Tactonom ist ein taktiles Grafikdisplay, bei dem auf einer DIN-A4-großen Fläche mehr als 10.500 Tastpunkte eingelassen sind. Das Gerät wandelt digitale in tastbare Inhalte um. So haben Sehbehinderte erstmals ungehinderten Zugang zu allen digitalen Informationen und können selbstständiger arbeiten.

Ziel der Gründer Dr. habil. Alexander Hars und Dipl. Kfm. Klaus-Peter Hars ist es, mithilfe des Tactonom sehbehinderte Menschen ins Arbeitsleben zu bringen. “Wenn Sie morgen blind werden, werden Sie übermorgen arbeitslos. Unser Ziel ist es, dass rund 88.000 sehbehinderte Menschen mithilfe des Tactonom eine Anstellung finden“, so Klaus-Peter Hars.

Der Tactonom soll deutlich billiger sein als bereits verfügbare Technologien wie etwa die Braillezeile, die aber grafische Inhalte nicht darstellen kann. Der deutsche Markteintritt ist für Frühjahr 2019 geplant. Danach wollen die Gründer den Tactonom zeitgleich in mehreren weiteren EU-Staaten auf den Markt bringen. Dabei werden sie von der EU unterstützt. Mehr Infos hier

Vibrosonic

14 Millionen Deutsche hören schlecht, aber nur 20 Prozent tragen ein Hörgerät. Für viele Menschen mit Hörschäden sind Hörgeräte eine Last. Oft sind die Geräte unangenehm zu tragen, die Klangqualität ist unzureichend (Geräusche können verzerrt oder undeutlich sein) und die Pflege und Wartung sind aufwändig. Insbesondere sind die Geräte sehr auffällig, was es für manche peinlich macht, sie zu tragen. Das Mannheimer Start-up Vibrosonic arbeitet an einer Lösung: Es entwickelt, produziert und vermarktet äußerlich unsichtbare „Hörkontaktlinsen“.

Bei den Hörkontaktlinsen sitzt ein Mikrolautsprecher direkt auf dem Trommelfell des Trägers – ähnlich wie eine Kontaktlinse direkt auf dem Auge aufliegt. Über ein kleines Kabel ist der Lautsprecher mit einem Chip und einer winzigen Batterie verbunden. Das gesamte Gerät ist in etwa so klein wie ein Maiskorn. Dank der Mikrosystemtechnik des Geräts und der Lage direkt auf dem Trommelfell, bietet es hohe Verstärkungsleistungen und überragende Klangqualität.

„Wir entwickeln ein Hörsystem, das von außen völlig unsichtbar ist und gegenüber heutigen Hörgeräten eine deutlich verbesserte Klang- und Verstärkungsqualität bietet,“ so Dr. Dominik Kaltenbacher, Mitgründer und Geschäftsführer von Vibrosonic. Geeignet ist die Hörkontaktlinse für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust – das sind rund 85 Prozent aller Schwerhörigen. Derzeit befinden sich die Hörkontaktlinsen von Vibrosonic noch in der Testphase. Der Markteintritt ist für das Jahr 2021 geplant. EU-Gelder helfen den Vibrosonic Gründern dabei, ihr Produkt bis zur Marktreife zu bringen. Mehr Infos hier

Sign Time

Das Wiener Start-up Sign Time wurde mit dem Ziel gegründet, um gehörlosen Personen den Zugang zur Welt der Kunst und Kultur zu ermöglichen und dies als Selbstverständlichkeit zu etablieren,“

so das Credo des Gründerduos Georg Tschare und Monika Haider.

Sign Time produziert digitale Tools zur Übersetzung von Inhalten in Gebärdensprache – von Firmen-Websiten bis hin zu Filmen und Packungsbeilagen für Medikamente. Zu diesem Zweck haben die Gründer Georg Tschare und Monika Haider die Software SiMAX entwickelt, welche menschliche Übersetzer bei ihrer Arbeit unterstützt, indem sie halbautomatisch Übersetzungen in Gebärdensprache erstellt. Die Software arbeitet mit einem intelligenten, auf einer Datenbank basierenden Algorithmus und liefert alle Übersetzungen in Form eines animierten Videos, in dem ein Avatar die Inhalte gebärdet.

Die Software wird zwar von menschlichen Übersetzern bedient. Diese müssen die erzeugten Übersetzungen aber lediglich überprüfen und anpassen. Das ist im Vergleich zur herkömmlichen Produktion von Übersetzungsvideos im Studio – mit menschlichen Gebärdensprachübersetzern vor der Kamera – äußerst kosten- und zeiteffizient. Die mit der Technologie erzeugten Avatare können zudem durch ihre Mimik Emotionen und grammatikalische Bedeutungen vermitteln, die für das Verständnis der Gebärdensprache wesentlich sind.

Die 3D-animierten Clips von Sign Time können in längere Videos eingebettet oder als eigenständige Filme in Websiten integriert werden. Das Aussehen der gebärdenden Avatare kann beliebig, etwa an die Corporate Identity eines Unternehmens, angepasst werden. Mit Hilfe von EU-Fördergeldern konnte das Unternehmen 2015 den Weg für die österreichische Markteinführung seines Produkts ebnen und bereitet derzeit die EU-weite Markteinführungsstrategie vor. Mehr Infos hier

ReMoD

Das Berliner Start-up ReMoD entwickelt und vermarktet ein Gerät zur Haltungskorrektur von Hemiparese-Patienten und von Menschen mit Gleichgewichtsstörungen. Als „Hemiparese“ bezeichnet man eine halbseitige Lähmung. Oft tritt sie nach einem Schlaganfall auf. Ungefähr die Hälfte der rund 270.000 Menschen, die jährlich in Deutschland einen Schlaganfall erleiden, ist danach halbseitig gelähmt. Eine halbseitige Lähmung zieht nicht nur eine stark eingeschränkte Mobilität der Betroffenen nach sich, sondern führt meist auch zu Sekundärschäden, wie Gelenkverschleiß, Schmerzen und Spastiken. „Halbseitig Gelähmte können Körperbewegungen nicht fühlen und sich deswegen auch nicht an Bewegungen erinnern. ReMoD verändert Bewegungen mit Hilfe kleiner elektrischer Impulse, damit Patienten wieder laufen lernen können“, so Anna Vonnemann, Gründerin von ReMoD.

Die Idee für ReMoD hatte Erfinderin und Gründerin Anna Vonnemann aufgrund des vorgeburtlichen Schlaganfalls ihrer Tochter Dindia. Dieser verursachte, dass Dindia schon halbseitig gelähmt auf die Welt kam. Um ihrer Tochter das Laufen wieder beizubringen, entwickelte Anna Vonnemann ReMoD (Remember-Motion-Device). Das Gerät funktioniert wie ein Gleichgewichtsorgan: Sobald Nutzer eine falsche Haltung einnehmen, gibt es ihnen einen unangenehmen elektrischen Impuls, der sie daran erinnert, ihre Haltung zu korrigieren. Das Gerät ermöglicht halbseitig Gelähmten sowie Menschen mit Gleichgewichtsstörungen somit die selbstständige Steuerung ihrer Bewegungen. Getragen wird ReMoD um die Schultern, wie eine Weste. Die stromabgebenden Elektroden werden ober- und unterhalb des Schlüsselbeins angeklebt und sind verbunden mit in der Weste verbauten Kabeln.

Anna Vonnemanns Tochter Dindia kann mit Hilfe des ReMoDs inzwischen fast wieder wie normal gehen. Dazu haben sich viele der Sekundärschäden, z.B. ihre Spastik, vermindert. Jetzt, wo Dindia endlich mobil ist, bereist sie die Welt. Derzeit ist sie auf Erkundungstour im Amazonasgebiet. Mit EU-Geldern konnten Anna und Dindia die Endentwicklung des Geräts finanzieren. Die Zulassung für den Einsatz als Medizinprodukt auf dem deutschen Markt hat ReMoD bereits erhalten. 2019 startet die Serienfertigung. Mehr Infos hier

Signmark Productions

In der Europäischen Union leben rund 71 Millionen hörgeschädigte Menschen. Um im täglichen Leben mit Hörenden kommunizieren zu können, sind sie meist auf Gebärdendolmetscher angewiesen. Diese sind aber nicht immer verfügbar. Etwa wenn ein Gehörloser einen Notruf tätigen muss oder von einem hörenden Menschen angerufen wird. Das finnische Unternehmen Signmark Productions löst dieses Problem mit seiner Videoanruf-App chabla.

Die App verbindet jeden, der Gebärdensprache verwendet, direkt mit einem internationalen Gebärdendolmetschernetzwerk und ermöglicht Nutzern somit jederzeit gedolmetschte Anrufe zu tätigen und zu empfangen. Dabei wird ein passender Dolmetscher per Bildfunktion zugeschaltet. „Ohne chabla ist es für jemanden, der die Gebärdensprache nicht beherrscht, nahezu unmöglich, mit einem Gehörlosen ein Videotelefonie-Gespräch zu führen", so Marko Vuoriheimo, Entwickler von chabla. In der Praxis funktioniert chabla folgendermaßen: Nutzer öffnen die App und wählen aus, wen sie anrufen und welche Gebärdensprache sie verwenden möchten.

Danach sucht die App nach einem geeigneten Dolmetscher. Sobald ein passender Dolmetscher gefunden wurde, wird der Anruf verbunden. Mit EU-Unterstützung konnte Signmark Productions die chabla-App bereits in Dänemark, Frankreich, Finnland, Deutschland und Großbritannien einführen sowie neue Partnerschaftsmodelle für die zukünftige Nutzung der App entwickeln. Mehr Infos hier

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Sprung auf Enterprise-Level

Im September 2024 stellte revel8 den ersten Praktikanten ein. Die Kombination der Themen Cybersecurity und KI weckte auch das Interesse von Investor*innen. „Unsere Seed-Finanzierung kam nicht durch klassisches Fundraising zustande, sondern dank einer frühzeitigen Initiative von Merantix Capital, die unsere Vision verstanden und teilten“, so Julius. Anfang 2025 gewann revel8 die ersten Großkund*innen. Heute nutzen Unternehmen wie der FC Bayern, OBI und mehrere DAX-Konzerne die Plattform. Mitunter trainiert revel8 dabei zehntausende Mitarbeitende. „Dass wir unser Angebot innerhalb eines Jahres auf Enterprise-Level gebracht haben, ist für uns ein Riesenerfolg“, sagt Julius.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten rund 20 Profis aus dem Cybersecurity-Umfeld, darunter mehrere ehemalige CISOs, die als Business Angels mit an Bord sind. Ihre Expertise ermöglicht es unter anderem, neue Ideen und Ansätze schnell zu validieren. „Die meisten von ihnen sind nicht nur Sparringspartner, sondern auch finanziell investiert und profitieren so von unserem Wachstum“, erzählt Julius. Im September 2025 schloss revel8 die Seed-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Millionen Euro, angeführt vom Berliner VC Peak Capital. Zudem investierten u.a. Fortino Capital und weitere Business Angels, darunter der Fußballspieler Mario Götze und der CISO von Adidas, Michael Schrank.

Gesucht: Lernwillige Teamplayer

Heute beschäftigt revel8 knapp 30 Mitarbeitende. Bei der Weiterentwicklung des Teams setzen Julius und seine Mitgründer auf lernwillige Talente: „Wir suchen Teamplayer, die klar denken und eigenverantwortlich handeln können – den Rest bringen wir ihnen bei.“ An Bewerbungen mangele es nicht, schließlich komme das Thema Cybersecurity gerade bei jungen Menschen sehr gut an. Doch mit der dynamischen Entwicklung gehen mitunter auch Wachstumsschmerzen einher. „Wir merken das zum Beispiel daran, dass wir nun auch mal unangenehme Gespräche führen müssen.“ Auch die Dauerbelastung, der man sich als Gründer aussetze, sei nicht zu unterschätzen. „Anfangs haben wir monatelang durchgearbeitet, oft bis tief in die Nacht“, so Julius. Für den langfristigen Erfolg sei es jedoch wichtig, für Ausgleich zu sorgen sowie seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten – und dem eigenen Team ein Vorbild zu sein.

Schnelligkeit als Wettbewerbsvorteil

Der Markt für KI-gestützte Security-Trainings und damit auch die Zahl neuer Anbieter*innen wächst schnell. Durch die Konkurrenz sehen sich die Gründer von revel8 bestätigt. „Wir stehen durchaus auch in Kontakt mit anderen Gründern und Wettbewerbern“, so Julius. Eine wichtige Benchmark sei das Unternehmen Adaptive Security aus den USA, das mit 55 Millionen US-Dollar von OpenAI finanziert wurde. Im Tagesgeschäft treffe man jedoch kaum auf andere Start-ups, sondern vielmehr auf etablierte Anbieter*innen wie etwa KnowBe4. „Diese Wettbewerber operieren auf alten Plattformen, sie entwickeln sich langsam und inkrementell“, so Julius. „Wir dagegen können unsere Ideen binnen Stunden validieren und umsetzen.“ Vor dem Hintergrund, dass IT-Abteilungen immer ausgefeiltere Deepfakes und KI-basierte Social-Engineering-Angriffe erkennen und abwehren müssen, sei das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Umzug und neue Produkte

Ab dem kommenden Jahr soll die Plattform vollautomatisiert laufen und auch kleineren Unternehmen sowie Firmen ohne dezidiertes IT-Team dienen. Betriebe wie Notariate oder Arztpraxen seien besonders gefährdet, sagt Julius: „Die Frontdesks öffnen jeden Tag unzählige PDF-Dokumente und beantworten laufend externe Anfragen, da kann ein falscher Klick den gesamten Betrieb lahmlegen.“ Anfang 2026 wird revel8 nach München umziehen, wo Tom und Robert ursprünglich herstammen. Das gesamte Team wird mitkommen. Das ehemalige Flixbus-Office wird der neue Firmensitz. Von hier aus wird die Plattform weiterentwickelt und sollen die neuen Produkte gelauncht werden.

„Aktuell wird uns das Training für externe Kräfte mit Systemzugriff, zum Beispiel Call-Center-Teams, aus der Hand gerissen“, sagt Julius. Das Produkt entstand zunächst als Pilot mit einer globalen Versicherung – heute trifft es einen wunden Punkt vieler Unternehmen. Anfang 2025 wurde zum Beispiel bei Marks & Spencer über ein externes Dienstleisterteam ein Ransomware-Angriff eingeschleust – der Schaden betrug über 300 Millionen britische Pfund. „Darum bleiben wir in Bewegung“, so Julius, „damit Unternehmen auch künftig solche Angriffe erkennen und abwehren können.“

Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung

Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“

Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.

Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum

Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“

Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.

Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren

Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“

DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau

Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.

GreenTech – der Boom geht zu Ende

Zwar zählt Deutschland rund 3000 Start-ups aus dem GreenTech-Bereich, doch viele kämpfen mit Kapitalmangel, Fachkräftedefizit und einer überlasteten Infrastruktur. Der Boom ist vorbei – eine Einschätzung von Seriengründer und Transformationsexperte Daniel Fellhauer.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ihrer größten Transformationen seit der Industrialisierung. Jahrzehntelang galten Auto- und Stahlindustrie als Rückgrat des Wohlstands. Nun rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Daniel Fellhauer sieht die GreenTech-Branche an einem kritischen Punkt: „GreenTech ist kein Hype, sondern Realität mit echten Herausforderungen. Die Frage ist: Wer bleibt übrig, wenn die Subventionen verschwinden?“ Seine Aussage bringt auf den Punkt, was viele Brancheninsider beschäftigt: der Übergang von gefördertem Wachstum zu marktwirtschaftlicher Reife. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen Innovation und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können – und wer an überzogenen Erwartungen scheitert.

Der Boom geht zu Ende

„Der Anteil grüner Gründungen ist zuletzt deutlich gesunken“, sagt Daniel Fellhauer. „Vor zwei Jahren war noch jedes dritte neue Start-up nachhaltig ausgerichtet. Heute ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. Das ist ein deutliches Warnsignal. Der Markt sortiert sich, Kapital wird selektiver, und viele Ideen schaffen es nicht mehr über die Pilotphase hinaus.“ In den vergangenen fünf Jahren flossen zwar rund 11,7 Milliarden Euro in grüne Start-ups – etwa ein Viertel aller deutschen Risikoinvestitionen –, doch das Geld konzentriert sich zunehmend auf wenige, große Player. „Das zeigt eine Reifung, aber auch eine gefährliche Schieflage“, so Fellhauer. „Wir brauchen Breite, nicht nur Leuchttürme. Wenn die Finanzierungsströme versiegen, bevor Skalierung einsetzt, kippt der ganze Innovationspfad.“ Hinzu kommen steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen und überlastete Netze. „Viele unterschätzen, wie stark Infrastruktur über Wachstum entscheidet“, erklärt er. „Eine Solarfirma kann heute Aufträge für 1.000 Anlagen im Jahr haben. Aber wenn der Netzanschluss neun Monate dauert, bleibt sie auf halber Strecke stehen.“

Deutschland ist längst auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft – doch der Anstieg wird steiler. Die entscheidende Frage lautet: Wird GreenTech zum Fundament der nächsten industriellen Ära, oder zur vertanen Chance einer Generation? Laut einer aktuellen Analyse fließt ein erheblicher Teil staatlicher Investitionen und Subventionen in Deutschland weiterhin in fossile Strukturen – über 60 Milliarden Euro jährlich. Da-bei hatte sich die Bundesregierung bereits 2009 gemeinsam mit anderen Industrieländern verpflichtet, ineffiziente Förderungen für fossile Energieträger bis 2025 zu beenden. Ein Ziel, das laut Fachleuten von Fraunhofer ISI, ZEW und Umweltbundesamt klar verfehlt wird. Daniel Fellhauer warnt: „Das ist kein ideologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Solange Kapital und Fördermittel in alte Industrien gelenkt werden, anstatt in skalierbare GreenTech-Lösungen, bleibt Deutschland in der Vergangenheit verhaftet.“

Herausforderungen im deutschen GreenTech-Sektor

Trotz technologischer Fortschritte wird das Wachstum der Branche weiterhin durch strukturelle Probleme gebremst. Zu den größten Hindernissen zählen laut Fellhauer vor allem die unzureichende Netzinfrastruktur, die hohe Kapitalintensität sowie fragmentierte Märkte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in den Bereichen Energie, Elektronik und Software sind rar, wodurch die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien verlangsamt wird. Gleichzeitig behindert der schleppende Ausbau der Strom- und Wärmenetze eine schnelle Skalierung innovativer Lösungen. Daniel Fellhauer erklärt: „Hinzu kommt, dass viele GreenTech-Unternehmen aufgrund langer Entwicklungszeiten und hoher Anfangsinvestitionen auf beträchtliches Kapital angewiesen sind. Schließlich sorgen unterschiedliche Förderprogramme und komplexe regulatorische Vorgaben dafür, dass Innovationen und Markteintritte ausgebremst werden. Diese Faktoren erschweren nicht nur das Wachstum bereits bestehender Firmen, sondern machen auch den Einstieg für neue Gründerinnen und Gründer deutlich schwieriger.“

Zweite Generation der Nachhaltigkeit für mehr wirtschaftliche Tragfähigkeit

„Nur wer wirtschaftlich denkt, kann nachhaltig handeln“, sagt Daniel Fellhauer. Für ihn ist klar: Die nächste Phase der GreenTech-Bewegung entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an Umsetzungsdisziplin. „Wir haben die Ideen, die Technologien und den gesellschaftlichen Rückhalt – jetzt geht es um Strukturen, Prozesse und betriebswirtschaftliche Fitness.“ Er spricht damit vor allem zu Gründerinnen und Gründern, die gerade überlegen, in den Markt einzusteigen. „Ich sehe viele junge Teams, die voller Energie starten – aber ohne belastbares Geschäftsmodell. Das ist gefährlich, weil GreenTech kapitalintensiv ist und die Anlaufphase oft Jahre dauert. Wer heute gründet, braucht einen klaren Plan für Cashflow, Partnerschaften und Skalierung, nicht nur für Storytelling.“

Fellhauer plädiert für eine zweite Generation der Nachhaltigkeit: weniger Ideologie, mehr Industriekompetenz. „Wir müssen wieder lernen, wie man produziert, automatisiert und skaliert, nicht nur, wie man pitcht. Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern eine Frage des industriellen Könnens.“ Er empfiehlt, früh Kooperationen mit etablierten Mittelständlern oder Industriebetrieben zu suchen, um Skaleneffekte und Erfahrung zu nutzen. Statt auf Subventionen zu bauen, rät er zu robusten Wertschöpfungsmodellen, die auch ohne politische Förderung bestehen können. „Die besten Green-Tech-Firmen der nächsten Jahre werden die sein, die unabhängig funktionieren – weil sie echte Marktprobleme lösen, nicht weil sie im Förderdschungel überleben.“

Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Verantwortung

Damit Nachhaltigkeit tatsächlich zum tragfähigen Standbein der deutschen Wirtschaft wird, braucht es planbare Rahmenbedingungen – aber auch Eigeninitiative. Fellhauer betont, dass Gründerinnen und Gründer nicht auf die perfekte Politik warten dürfen. „Wir brauchen beides: verlässliche Energie- und Förderpolitik und unternehmerischen Pragmatismus.“ Politik müsse langfristige Investitionen ermöglichen, den Kapitalzugang vereinfachen und Fachkräfte mobilisieren. Fellhauer nennt staatlich unterstützte Risikokapitalfonds und europäische GreenTech-Programme als zentrale Hebel, damit Innovationen nicht im Frühstadium scheitern. Zugleich müsse Deutschland die Infrastruktur modernisieren: Netze, Standards, Digitalisierung. „Solange ein Windpark genehmigt, aber nicht ans Netz angeschlossen werden kann, bleibt das alles Theorie“, warnt er. Sein Fazit fällt entsprechend klar aus: „GreenTech wird die neue industrielle Basis – wenn wir sie als solche behandeln. Gründer müssen rechnen, Politiker müssen liefern, und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell braucht, keinen Idealismuspreis.“

Daniel Fellhauer hat mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien erfolgreich aufgebaut. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO seiner ursprünglich gegründeten Firma FEBESOL.

Happy Homeoffice Club gestartet

Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.

Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.

Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.

KI und Selbstreflexion: Was macht KI mit dir?

Wie du innovative KI-Technologie und persönliche Entwicklung strategisch geschickt kombinierst, um dein Start-up nachhaltig zu skalieren.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Wachstumsbooster. Doch wer dabei nur auf Technik setzt, lässt ein entscheidendes Potenzial ungenutzt – die eigene persönliche Entwicklung. Warum es gerade die Verbindung aus KI und Selbstreflexion ist, die Gründer*innen und Start-ups langfristig erfolgreich macht, liest du hier.

Gründen bedeutet, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Wer ein Start-up aufbaut, bewegt sich im Spannungsfeld von Vision und Verantwortung. Geschäftsmodell, Finanzierung, Teamführung, Produktentwicklung – all das passiert meist parallel und unter enormem Zeitdruck. Technologie wird dabei oft als Hebel gesehen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Und das stimmt: Tools, die auf KI basieren, können Prozesse automatisieren, Muster erkennen, Kund*innenbeziehungen vertiefen. Doch Technik allein garantiert keinen Erfolg. Entscheidend ist, wer sie wie einsetzt. Und hier kommt ein oft unterschätzter Faktor ins Spiel: der/die Gründer*in selbst mit den Mustern seiner/ihrer Persönlichkeit.

Jede einzelne Erfahrung, die die Marke rund um eine(n) Gründer*in prägt, kann niemals von einer KI erzeugt werden. Diese kann im zweiten Schritt sachlich analysieren, wie Erlebnisse für zukünftige Prozesse genutzt werden, die dazugehörigen Werte oder Ängste aber stecken in der Person selbst als Fundament.

Markenkern, Werte und Identität – das unsichtbare Fundament des Erfolgs

Jede Marke beginnt mit einer Geschichte, und diese umfasst den Menschen als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen, Werte und Überzeugungen der Gründer*in formen den Kern eines Start-ups weit vor dem ersten Pitchdeck. Während KI dabei helfen kann, diese Identität greifbar zu machen, zu analysieren oder in die Kommunikation zu übersetzen, erzeugen kann sie diese nicht.

Gerade in der frühen Phase entscheidet nicht nur das Produkt über den Erfolg, sondern die Haltung dahinter: Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte prägen die Entscheidungen? Welches Bedürfnis treibt den/die Gründer*in auch jenseits der KPIs an? Eine klare Positionierung entsteht nicht im Workshop, sondern im inneren Prozess. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die hier als Kompass dient:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Was darf sich nie ändern, selbst wenn wir skalieren?

- Was wäre ein Deal, den ich nie eingehen würde – egal wie lukrativ er erscheint?

Wer diesen Markenkern kennt, trifft strategische Entscheidungen konsistenter, kommuniziert authentischer und baut Vertrauen bei Investor*innen, Mitarbeitenden und Kund*innen auf. Und erst dann lohnt sich der Einsatz von KI wirklich, um diese klare Positionierung zum Beispiel zu verstärken, nicht aber zu ersetzen.

KI – mehr als nur Effizienzmaschine

KI hat längst ihren Platz in der Start-up-Welt gefunden. Vom Recruiting über Sales bis hin zum Customer Support. KI-gestützte Tools erleichtern die Arbeit und verschaffen jungen Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile:

- Automatisierung: Mithilfe von KI lassen sich zeitintensive Prozesse wie Terminplanung, Rechnungsstellung oder E-Mail-Korrespondenz automatisieren. Das schafft Raum für strategische Aufgaben.

- Personalisierung: Wer seine Kund*innen wirklich verstehen will, profitiert von datenbasierten Insights. KI hilft dabei, Verhalten zu analysieren, Bedürfnisse vorherzusagen und Inhalte gezielt auszuspielen.

- Recruiting: Im „War for Talents“ zählt Geschwindigkeit, ergänzend aber unbedingt auch Qualität. KI-Tools unterstützen dabei, Bewerber*innen effizient zu sichten und unbewusste Bias zu reduzieren.

Richtig eingesetzt, ermöglicht KI mehr Fokus, schnellere Iterationen und datengestützte Entscheidungen. Aber genau hier beginnt auch das Problem: Technologie kann nur das verstärken, was ohnehin vorhanden ist oder eben (noch) nicht.

Selbstreflexion – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Gründer*innen stehen täglich vor Entscheidungen mit Tragweite. Doch unter Druck, Unsicherheit und Wachstumsschmerz wird oft reaktiv gehandelt statt reflektiert geführt. Genau hier setzt Selbstreflexion an. Wer sich seiner Stärken, Muster und blinden Flecken bewusst ist, trifft bessere Entscheidungen – für sich, das Team und das Unternehmen. Selbstreflexion ist kein esoterisches Extra, sondern ein pragmatisches Führungsinstrument. Einige wirkungsvolle Methoden:

- Regelmäßige Selbstchecks: Was hat in dieser Woche funktioniert und warum? Was nicht? Was sagt das über meine Prioritäten aus?

- Feedback aktiv einholen: nicht nur von Mitgründer*innen oder Coaches, sondern auch vom Team. Nicht defensiv reagieren, sondern neugierig auf das Feedback sein.

- Mentoring und Coaching: Externe Sparringspartner*innen helfen, Perspektiven zu erweitern und Denkfehler zu entlarven.

- Reflexionstools nutzen: vom (digitalen) Journal bis zur strukturierten Entscheidungsanalyse gibt es einfache Hilfsmittel, die Klarheit schaffen.

Wer bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, entwickelt nicht nur sich, sondern auch sein Start-up weiter. Denn Führung beginnt nicht mit der Verantwortung für andere, sondern mit der Verantwortung für sich selbst.

Die Synergie – wenn KI auf Selbstreflexion trifft

Die wirklich erfolgreichen Gründer*innen sind nicht entweder Tech-Expert*innen oder People-Leader*innen. Sie verbinden beides. Sie nutzen KI, um operative Exzellenz zu schaffen und reflektieren gleichzeitig, wie sie führen, entscheiden, kommunizieren. Diese Kombination erzeugt eine Form von unternehmerischer Klarheit, die sowohl innovativ als auch resilient ist.

KI kann Erkenntnisse liefern. Aber nur, wer sie richtig einordnet, profitiert davon. Selbstreflexion schafft den Raum, um mit Technologie sinnvoll umzugehen. Umgekehrt kann KI helfen, Reflexionsprozesse zu unterstützen, etwa durch gezielte Feedback-Auswertung oder datengestützte Teamanalysen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Start-up im HR-Tech-Bereich nutzt KI, um Kund*innenfeedback in Echtzeit zu analysieren. Gleichzeitig reflektieren die Gründer*innen wöchentlich im Führungsteam, welche Learnings daraus für Produkt und Kommunikation folgen und welche persönlichen Muster sie bei sich selbst erkennen. Diese Kombination aus technologischem Blick nach außen und menschlichem Blick nach innen führt dazu, dass das Unternehmen nicht nur schneller wächst, sondern dabei auch klar bleibt.

Skalierung braucht Klarheit in der Technik und im Kopf

Start-ups, die skalieren wollen, müssen effizient sein, gleichzeitig aber auch fokussiert, werteorientiert und anpassungsfähig. KI ist dabei ein mächtiges Werkzeug. Doch ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion bleibt sie oft bloß ein weiteres Tool im Tech-Stack.

Deshalb gilt: Die Kombination aus klugem KI-Einsatz und bewusster persönlicher Entwicklung ist kein Luxus, sondern unternehmerische Notwendigkeit. Wer beides ernst nimmt, schafft ein Unternehmen, das nicht nur wächst, sondern dabei auch „gesund“ bleibt.

Die Autorin Lea Baptista ist Geschäftsführerin der GG Consulting Agency und unterstützt Unternehmer*innen, Führungskräfte und Teams dabei, ihren Führungsstil klar zu definieren, Selbstreflexion als Werkzeug zu nutzen und authentisch erfolgreich zu sein.

Report: Quantencomputing

Wir sind Zeug*innen einer Transformation, die nicht nur die Tech-Branche nachhaltig beeinflussen wird: Quantencomputing und die dazugehörigen Start-ups haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und Probleme lösen, grundlegend zu verändern.

Quantencomputing (QC) ist ein hochinnovatives Feld der Informatik und Physik, das die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Datenverarbeitung und -analyse auf eine Weise zu leisten, die mit klassischen Computern nicht möglich ist. Während klassische Computer Informationen in Form von Bits verarbeiten, die entweder den Wert 0 oder 1 annehmen können, verwenden Quantencomputer Quantenbits oder Qubits. Diese Qubits können sich in einem Zustand der Überlagerung befinden, was bedeutet, dass sie gleichzeitig 0 und 1 darstellen können. Dies ermöglicht es Quantencomputern, komplexe Berechnungen viel schneller durchzuführen als ihre klassischen Pendants.

Herausforderungen

Trotz des enormen Potenzials stehen Forschende und Unternehmen vor vielen Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die sog. Dekohärenz, ein Phänomen, bei dem die Quanteninformation durch Wechselwirkungen mit der Umgebung verloren geht. Um stabile und fehlerfreie Quantenberechnungen durchzuführen, müssen Qubits in einem kontrollierten Zustand gehalten werden, was technisch äußerst anspruchsvoll ist.

Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Während einige Prototypen von Quantencomputern bereits existieren, stellt der Bau von Systemen mit einer ausreichenden Anzahl von Qubits, um praktische Probleme zu lösen, eine erhebliche technische Herausforderung dar.

Trends

In den letzten Jahren ist ein zunehmender Fokus auf hybride Ansätze zu verzeichnen, bei denen Quantencomputer in Kombination mit klassischen Computern eingesetzt werden, um spezifische Probleme zu lösen. Diese hybriden Systeme nutzen die Stärken beider Technologien und bieten eine praktikable Lösung für viele aktuelle Herausforderungen.

Zudem ist eine wachsende Zusammenarbeit zwischen akademischen Institutionen, großen Tech-Unternehmen und Start-ups zu beobachten. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um Wissen und Ressourcen zu bündeln und die Entwicklung von QC-Technologien voranzutreiben. Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft investieren erheblich in Quantenforschung und -entwicklung und bieten Plattformen für Entwickler*innen und Forschenden an, um ihre eigenen Quantenalgorithmen zu testen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Verfügbarkeit von QC-Diensten über die Cloud. Unternehmen und Forschende können nun auf Quantencomputer zugreifen, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Dies senkt die Eintrittsbarrieren und ermöglicht es einer breiteren Palette von Nutzenden, die Möglichkeiten des QCs zu erkunden.

Die Rolle von Start-ups

Start-ups spielen hierbei mit neuen Ideen und Ansätzen eine entscheidende Rolle als Innovatoren und konzentrieren sich zumeist auf spezifische Anwendungen des QCs, sei es in der Materialwissenschaft, der Medikamentenentwicklung, der Lieferkettenlogistik oder der Optimierung komplexer Systeme u.a. in der Finanzwelt.

Die 2024 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlichte Studie „Quantencomputing – Markt, Zugang, Perspektiven“ zeigt: Die Zahl der Start-ups zur Entwicklung von Anwendungssoftware stieg in den letzten Jahren stetig, wobei hardwarespezifische Systemsoftware vorrangig von den Hardwareentwickler*innen selbst bereitgestellt wird. Entfielen im Zeitraum von 2002 bis 2018 weltweit noch rund 58 Prozent der kumulierten Gründungen auf Software- oder Service-zentrierte Start-ups und 42 Prozent auf Hardware- bzw. Komponenten-fokussierte Start-ups, waren es im Zeitraum 2018 bis 2022 rund 74 Prozent mit Fokus auf Software und Services sowie 26 Prozent mit Fokus auf Hardware und Komponenten.

Von weltweit über 150 Start-ups fokussiert sich dabei etwa ein Drittel auf die Entwicklung von Systemsoftware und zwei Drittel auf die Entwicklung von Anwendungssoftware. Deutschland belegt dabei mit knapp 20 Start-ups im Jahr 2023 Platz drei im internationalen Vergleich, hinter den USA und Kanada. Damit hat sich Deutschland als ein Hotspot für QC-Start-ups etabliert.

Deutsche QC-Start-ups mischen ganz vorne mit

Deutsche QC-Start-ups sind oft noch in der Entwicklungsphase, die Gründer*innen kommen meist aus Forschung und Wissenschaft, und ihre Geschäftsmodelle konzentrieren sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Hardware, Mikroskopen oder Cloud-basierten QC-Diensten.

Als weltweit erstem Unternehmen ist es dem 2018 gegründeten Start-up kiutra, einem Spin-off der Technischen Universität München, gelungen, eine dauerhafte magnetische Kühlung für Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts zu entwickeln. Statt auf Quantencomputer oder QC-Software, setzen die Gründer Alexander Regnat, Jan Spallek, Tomek Schulz und Christian Pfleiderer auf vollautomatische, äußerst wartungsarme und gut skalierbare Kühlungslösungen, die den Betrieb von Quantentechnologien im industriellen Maßstab ermöglichen.

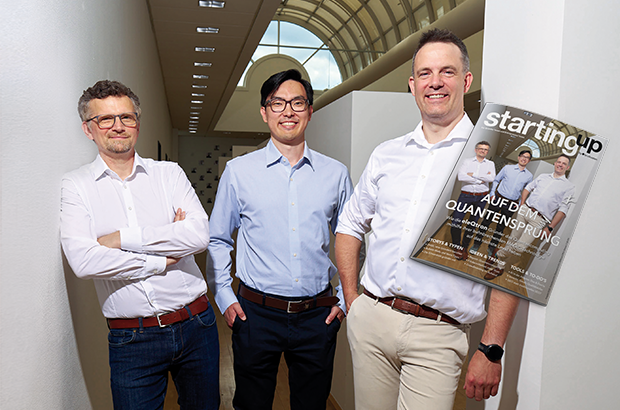

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

EU KI-Gesetz wird scharf gestellt

Diese Strafen für KI-Verstöße drohen ab dem 2. August 2025 – was Personalverantwortliche und Arbeitnehmende jetzt wissen und beachten müssen.

Das KI-Gesetz der Europäischen Union, die weltweit erste umfassende KI-Verordnung, erreicht am 2. August 2025 einen entscheidenden Meilenstein. Ab diesem Stichtag gelten für Unternehmen, Behörden und KI-Anbieter*innen in der EU zahlreiche zentrale Verpflichtungen, bei deren Nichteinhaltung Strafmaßnahmen eingeleitet und verhängt werden können. Was das für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bedeutet, erfährst du hier.

Der AI Act, der am 2. Februar dieses Jahres in Kraft getreten ist, schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU. Zwar werden viele Regelungen erst 2026 wirksam, doch bereits am 2. August 2025 beginnt eine neue Phase, die sich auf drei Bereiche fokussiert:

- Strafmaßnahmen bei Nichteinhaltung

- Verpflichtungen für allgemeine General-Purpose-AI-Modelle (GPAI)

- Aufbau von Aufsicht und Governance auf nationaler und europäischer Ebene

Strafen bis zu 35 Millionen Euro

Seit dem 2. Februar dieses Jahres sind KI-Systeme mit unannehmbaren Risiken verboten. Ab dem 2. August 2025 können zusätzlich nun Geldbußen für Verstöße gegen bereits bestehende Verpflichtungen verhängt werden, die bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes betragen können. Unternehmen müssen dazu beispielsweise sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über KI-Kenntnisse verfügen. Die Europäische Union erwartet von ihren Mitgliedstaaten, dass sie eigene wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafmaßnahmen festlegen. Dabei sollen die besonderen Umstände von KMUs und Start-ups berücksichtigt werden, um deren wirtschaftliche Lebensfähigkeit nicht zu gefährden.

Neue Verpflichtungen für Anbieter*innen von GPAI-Modellen

GPAI-Modelle, die ab dem 2. August 2025 in der Europäischen Union vermarktet werden, unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen. Das Europäische Amt für Künstliche Intelligenz hat dazu am 10. Juli 2025 die endgültige Fassung der Verhaltenskodizes veröffentlicht. Anbieter*innen solcher GPAI-Modelle müssen unter anderem technische Dokumentationen erstellen, Urheberrechte beachten und Transparenz über die verwendeten Trainingsdaten sicherstellen.

GPAI-Modelle sind KI-Systeme mit besonders breitem Einsatzspektrum und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Sie werden mit riesigen Datenmengen trainiert und sind entsprechend vielseitig einsetzbar. Das bekannteste Beispiel sind große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM), etwa das generative Sprachmodell GPT-4o, das in ChatGPT integriert ist. Für GPAI-Modelle, die bereits vor dem 2. August 2025 in der Europäischen Union auf dem Markt waren, gilt eine Übergangsfirst bis zum 2. August 2027.

Aufsicht und Governance

Die KI-Verordnung schafft einen Rahmen mit Durchführungs- und Durchsetzungsbefugnissen auf zwei Ebenen.

Auf nationaler Ebene muss jeder EU-Mitgliedstaat bis zum 2. August 2025 mindestens eine Marktüberwachungsbehörde sowie eine notifizierende Behörde benennen. Erstere ist für die Überwachung von KI-Systemen zuständig, letztere für die Notifizierung unabhängiger Konformitätsbewertungsstellen. Die Mitgliedstaaten müssen bis dem Stichtag Informationen zu den nationalen Behörden und deren Kontaktdaten veröffentlichen.

Auf EU-Ebene koordinieren das Europäische Amt für KI und der Europäische KI-Ausschuss die Aufsicht. Zusätzlich werden ein Beratungsforum und ein wissenschaftlicher Ausschuss aus unabhängigen Experten eingerichtet.

Was bedeutet das für Personalabteilungen und Arbeitnehmende?

Das KI-Gesetz hat direkte Auswirkungen darauf, wie KI in den Bereichen Rekrutierung, Performance-Management, Personalanalyse und Mitarbeitenden-Monitoring eingesetzt wird. Personalverantwortliche müssen sicherstellen, dass KI-Tools in diesen Bereichen transparent, fair und konform sind.

- Fairness und Antidiskriminierung: KI-Systeme, die bei Einstellungs- oder Beförderungsentscheidungen eingesetzt werden, müssen nachvollziehbar und frei von Bias sein. Personalabteilungen sollten ihre Tools und Anbieter*innen regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

- Vertrauen und Transparenz: Mitarbeitende erhalten einen besseren Einblick, wie KI-Systeme ihre Arbeit beeinflussen, zum Beispiel bei der Einsatzplanung, Leistungsbewertung oder bei der Arbeitssicherheit. Personalabteilung können Vertrauen schaffen, indem sie offen kommunizieren, wie KI eingesetzt wird und wie die Daten der Mitarbeitenden geschützt werden.

- Verantwortlichkeit von Drittanbieter*innen: Werden KI-Tools von Drittanbieter*innen genutzt, müssen Personalabteilungen sicherstellen, dass diese Anbieter*innen die Anforderungen an Transparenz und Dokumentation erfüllen. Verträge und Beschaffungsprozesse sollten entsprechend angepasst werden.

- Training und Change Management: Mit stärkeren Regulierungen von KI wird die Personalabteilung eine Schlüsselrolle bei der Schulung von Führungskräften und Mitarbeitenden übernehmen. Ziel ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu fördern und ethische Standards in der Unternehmenskultur zu verankern.

Fazit

Anbieter*innen von GPAI-Modellen, die bereits vor dem 2. August 2025 auf dem Markt waren, haben bis zum 2. August 2027 Zeit, die neuen Vorschriften vollständig umzusetzen. Weitere Verpflichtungen für KI-Systeme mit hohem Risiko werden 2026 und 2027 folgen. Dieser Meilenstein spiegelt das Bestreben der EU wider, Innovationen zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und mit den europäischen Werten im Einklang steht. Damit rückt die Personalabteilung in den Mittelpunkt einer verantwortungsvollen Einführung von KI am Arbeitsplatz.

Der Autor Tom Saeys ist Chief Operations Officer bei SD Worx, einem international tätigen Dienstleistungsunternehmen im HR-Bereich.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Warum KI bei Förderanträgen versagt

Fünf Gründe, warum Unternehmen auf menschliche Intelligenz setzen sollten.

Ob steuerliche Forschungszulage, Investitionsförderung oder EU-Programme. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT liefert in Sekundenschnelle eine Vielzahl möglicher Förderprogramme. Doch zwischen der reinen Information und der tatsächlichen Erschließung von Fördermitteln liegt ein erheblicher Unterschied. Hier gilt es, Unternehmen zu sensibilisieren.

Fördermittel sind heute ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung. Es reicht daher nicht, die Programme zu kennen. Entscheidend ist, sie rechtssicher, vollständig und förderlogisch aufeinander abgestimmt umzusetzen, um die vollen Förderpotenziale zu heben. Genau hier beginnt die Arbeit von Fördermittelexpert*innen.

Fünf Gründe, warum KI-Tools nicht als Fördermittelberater funktionieren

1. KI erkennt die wahren Förderpotenziale nicht

ChatGPT kann erklären, was ein Förderprogramm leistet. Doch welche Kosten eines konkreten Vorhabens tatsächlich und wie hoch förderfähig sind, lässt sich so nicht beurteilen. Gerade bei komplexen Programmen wie der steuerlichen Forschungszulage sind Erfahrung, Struktur und rechtssichere Abgrenzung entscheidend. Eine gute Fördermittelberatung prüft jedes Vorhaben systematisch: von der Förderfähigkeit nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG), AGVO oder De-minimis-Verordnung bis hin zur klaren Trennung förderfähiger und nicht förderfähiger Aufwände.

2. KI kann keine Förderstrategien entwickeln

Eine Liste von Förderprogrammen ersetzt keine Strategie. KI kann nur Optionen nennen, aber keine Strategien zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln. Eine gute Fördermittelberatung integriert die Forschungszulage sinnvoll in laufende Projekte und strukturiert Innovations- sowie Investitionsprozesse auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. So entstehen nicht nur Optionen, sondern belastbare, wirtschaftlich wirksame Lösungen.

3. KI kann nicht mit Menschen kommunizieren

Ein Antrag ist mehr als ein Formular. Er muss Anforderungen erfüllen und überzeugen. KI liefert Textbausteine, aber führt keine Gespräche und reagiert nicht auf Rückfragen mit der notwendigen Erfahrung in der Verwaltungspraxis der verschiedenen Förderprogramme. Eine gute Fördermittelberatung übernimmt die gesamte Kommunikation mit Förderstellen, koordiniert mit Bescheinigungsstellen und entwickelt formal korrekte und überzeugende Argumentationen.

4. KI endet beim Prompt – Fördermittelberatung bei der erfolgreichen Projektprüfung

Nach dem Antrag geht die Arbeit oft erst richtig los. Rückfragen, Prüfungen, Nachweise. KI kann Unternehmen dabei nicht unterstützen und keine Verantwortung übernehmen. Eine gute Fördermittelberatung hingegen begleitet die Kund*innen durch den gesamten Förderzyklus mit sauberer Dokumentation, revisionssicherer Aufbereitung und Unterstützung bei Audits und Außenprüfungen.

5. KI zeigt nur den Dschungel – Förderexperten finden den Schatz

Datenbanken geben einen Überblick, aber keine Richtung. Eine gute Fördermittelberatung bewertet alle denkbar möglichen Förderprogramme im konkreten Unternehmenskontext und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen, um das Maximum an Fördermöglichkeiten für die Kund*innen rauszuholen. Eine gute Fördermittelberatung schafft so echte wirtschaftliche Vorteile statt der bloßen Auflistung von Fördermöglichkeiten.

Der Autor Efe Duran Sarikaya ist CEO der Fördermittelberatung EPSA Deutschland.

Kurz mal die Welt retten

Wie GreenTech-Start-ups aus dem DACH-Raum dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern.

Ist es bereits zu spät, den Klimawandel aufzuhalten? Während diese Frage unablässig für hitzige Debatten sorgt, arbeiten Start-ups unermüdlich an Lösungen für die dringendsten Umweltprobleme. Die DACH-Region erlebt einen rasanten Anstieg von GreenTech-Start-ups, angetrieben durch technologische Innovationen und zunehmenden regulatorischen Druck. Dies zeigt u.a. das DACH GreenTech Software Mapping 2025 von Hi Inov und veranschaulicht, welche vielversprechenden Ansätze und Technologien die Zukunft des GreenTech-Ökosystems in Europa prägen.

Mapping der Herausforderungen und Lösungen

Das Mapping bietet einen umfassenden Überblick über die Softwarelösungen von GreenTech-Start-ups im DACH-Raum. Sie umfassen eine Vielzahl von Ansätzen, um den Anstieg der globalen Temperaturen einzudämmen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

1. Messung und Optimierung des CO2-Fußabdrucks

Fortgeschrittene Techniken zur Datenerfassung und KI-gesteuerte Analysen helfen Organisationen, ihre Effizienz zu steigern und ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Sie helfen Unternehmen, jährlich Emissionen von über 216.000 Tonnen CO₂-Äquivalenten zu vermeiden. Horizontale Plattformen bieten allgemeine Monitoring-Tools für branchenübergreifende Messdienste. Vertikale Lösungen wie die für die Immobilienbranche maßgeschneiderte ESG-Datenplattform Deepki integrieren branchenspezifische Anforderungen.

2. Beschleunigung der Energiewende

Softwarelösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Standortauswahl für die Produktion erneuerbarer Energien, der vorausschauenden Wartung von Infrastruktur und der Verbesserung der Energiespeicherung. Sie können die Schwankungen in der Stromeinspeisung erneuerbarer Energien mindern und somit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Das Stuttgarter Start-up metergrid ermöglicht es beispielsweise Mieter*innen in Mehrfamilienhäusern, umweltfreundlichen Solarstrom zu nutzen, der im selben Gebäude produziert wird (mehr dazu in der StartingUp 01/25).

3. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenoptimierung

Digitale Lösungen erleichtern die Schonung von natürlichen Ressourcen durch intelligentes Ressourcenmanagement, indem sie die Planung und Nutzung von Ressourcen verbessern. Durch den Einsatz von KI lassen sich viele Prozesse optimieren, darunter Recycling, Landwirtschaft und Wassermanagement. So reduziert das Berliner Start-up Freshflow Abfall, indem es die Nachbestellung von frischen Lebensmitteln mit Machine Learning automatisiert und optimiert. Darüber hinaus verbinden digitale Marktplätze Produzent*innen überschüssiger Ware mit potenziellen Abnehmer*innen, um Ressourcen effizierter zu nutzen.

4. Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen in Unternehmen

Unternehmen nutzen digitale Werkzeuge, um ihre Nachhaltigkeit über die regulatorischen Anforderungen hinaus zu verbessern. Zu den eingesetzten Lösungen zählen CO₂-Kreditbörsen, die es Organisationen ermöglichen, Emissionen durch strukturierte Märkte auszugleichen, und Mitarbeiterengagement-Plattformen, die die Teilnahme der Belegschaft an ESG-Initiativen fördern. Start-ups wie das Hamburger CarbonStack unterstützen Unternehmen bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und dabei die relevanten Richtlinien einzuhalten.

Die Entwicklung von 2023 bis heute

Insgesamt zeigt das Mapping ein reiferes und strukturierteres GreenTech-Ökosystem, das Europas Position als Pionier in digitalen Klimaschutzlösungen stärkt. Die Entwicklung zwischen den Mappings aus den Jahren 2023 und 2025 verdeutlicht drei wichtige Trends:

1. Anstieg der Anzahl der angebotenen Softwarelösungen

Die steigende Nachfrage nach nachhaltigkeitsorientierten Innovationen in verschiedenen Branchen hat das Wachstum des GreenTech-Ökosystems beschleunigt und zu einem rasanten Anstieg der angebotenen Softwarelösungen geführt.

2. Regulatorisch getriebene Fortschritte

Aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks wächst der Anteil der angebotenen Lösungen, die auf Compliance-Bedürfnisse wie CSRD, die Rückverfolgbarkeit von Produkten und transparente CO₂-Buchhaltung eingehen. Es werden zunehmend vertikalisierte Monitoring-Tools entwickelt, um spezialisierte Datensätze und branchenspezifische Algorithmen zu erstellen.

3. Einfluss von generativer KI

Der Einsatz von generativer KI nimmt zu. Neue Anwendungsfälle im Bereich Nachhaltigkeit umfassen verbesserte Datenanalyse, automatisierte Compliance-Berichterstattung, sowie die Echtzeit-Optimierung von CO₂-Fußabdrücken und Ressourcenmanagement.

Fazit: Ein florierendes Ökosystem mit starker europäischer Führung

Der Klimawandel stellt eine immense Herausforderung dar, deren Bewältigung innovative technologische Lösungen erfordert. Das GreenTech Mapping 2025 verdeutlicht die führende Rolle Europas bei der Entwicklung dieser Lösungen und zeigt ein reiferes GreenTech-Ökosystem mit großer Dynamik. Durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen, KI und Automatisierung sind Start-ups in der DACHRegion gut positioniert, um sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Mehrwert zu schaffen. Sie werden Unternehmen und politischen Entscheidungsträger*innen dabei helfen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu beschleunigen und die Folgen des Klimawandels einzudämmen.

Der Autor Dr. Wolfgang Krause leitet als Managing Partner das Deutschlandgeschäft des auf B2B-Digitallösungen spezialisierten VC-Fonds von Hi Inov.

„Österreich hat einen langen Atem – und das zahlt sich im Bereich Applied AI aus“

Als führende Standorte in Sachen Künstliche Intelligenz liegen die USA und Asien auf der Hand, doch auch in Österreich gibt es eine vielfältige AI-Landschaft. Welche Vorteile der Standort für künstliche Intelligenz mit sich bringt und welche Rolle dabei Applied AI spielt, weiß Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO der EnliteAI.

Clemens Wasner ist Gründer des österreichischen Verbandes für Künstliche Intelligenz, AI Austria und CEO des Wiener Venture Studios EnliteAI. Der studierte Informatiker arbeitete über ein Jahrzehnt in Asien, bevor er 2017 EnliteAI gründete.

Herr Wasner, Sie kennen die AI-Szene aus erster Hand. Wie gut ist Österreich im internationalen Vergleich aktuell aufgestellt, wenn es um Applied AI geht?

Gemessen an seiner Größe steht Österreich erstaunlich gut da. Unsere AI–Landscape verzeichnet mittlerweile über 450 Unternehmen, die aktiv mit KI arbeiten – nicht nur Start-ups, sondern auch klassische Industrieunternehmen, Dienstleister und der öffentliche Sektor. Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen ist Österreich breit aufgestellt: Es gibt zahlreiche Corporates, die eigene Competence Center gegründet, Ausgründungen vorgenommen oder Lizenzmodelle für KI aufgebaut haben. Auch die Zahl der Inkubatoren und Corporate Venture Capitalisten ist beachtlich. Das Thema ist in der Realwirtschaft angekommen – und das nicht erst seit gestern. Bereits 2018 gab es hierzulande einen deutlichen Aufschwung. Im Bereich der Spitzenforschung sind wir ebenfalls stark: Mit drei sogenannten ELLIS-Hubs – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – gehören wir zur europäischen Spitze, gemessen an der Größe des Landes.

Sie sprechen beim Blick auf Österreich oftmals vom „AI-Standort mit langem Atem“. Was genau meinen Sie damit und was macht aus Ihrer Sicht einen exzellenten Standort für AI-Start-ups aus?

Der „lange Atem“ ist positiv gemeint und beschreibt das, was Österreich im Bereich Forschung & Entwicklung auszeichnet: kontinuierliche Investitionen, strategischer Weitblick und langfristige Förderstrukturen. Die Steiermark war lange OECD-Spitzenreiter bei F&E-Ausgaben, Wien verfügt über eine dichte Forschungslandschaft. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Österreich verfügt zudem über eine differenzierte Förderarchitektur, die alle TRL-Stufen abdeckt – von der Grundlagenforschung bis zur Markteintrittsunterstützung. Auch Clusterstrukturen spielen eine Rolle: In Life Sciences etwa gibt es in Wien und Graz funktionierende Ökosysteme, in denen zunehmend auch KI eine Rolle spielt. Diese Verankerung ermöglicht Planbarkeit, die gerade in technologieintensiven Bereichen entscheidend ist.

Zu den Schlüsselfaktoren einen erfolgreichen Standorts zählen Infrastruktur, Talent Pool und Anwendungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie hier derzeit die größten Hebel – und auch die größten Defizite – in Österreich?

Ein klarer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von Talenten: Wien zieht seit Jahren hochqualifizierte Developer aus dem osteuropäischen Raum an. Der AI-Fachkräftemangel ist hier weniger ausgeprägt als in anderen europäischen Hauptstädten. Hinzu kommt: Österreich bildet mehr AI-Absolventen aus, als die Wirtschaft derzeit absorbieren kann. Das schafft einen Bewerbermarkt, der gerade für Start-ups günstig ist. Auch Standortfaktoren wie Lebensqualität und erschwingliche Mieten machen zum Beispiel die Hauptstadt Wien attraktiv. Als Besonderheit sehe ich zudem den aktiven Zugang der Stadt: Wien versteht sich als First Client für KI-Anwendungen, etwa in der Analyse von Geodaten, IoT oder der Digitalisierung von Baueinreichprozessen. Hier ist wesentlich mehr Offenheit für politische Vergabe zu finden als in anderen Ländern. Weniger stark ist Wien in der Spitzenforschung vertreten, hier liegt Linz mit der JKU vorn. Aber man kann als kleines Land nicht alles abdecken – und sollte dort Schwerpunkte setzen, wo bestehende Stärken ausbaubar sind.

Was war der Gründungsimpuls für EnliteAI und wie ist Ihr Venture Studio heute aufgestellt?

Ich kam 2016 nach zehn Jahren in Asien zurück nach Österreich. In China und Japan war KI allgegenwärtig, ein regelrechter Hype. Zurück in Europa herrschte Funkstille – das war ein Kulturschock. Ich wollte dem Thema hierzulande Schub geben: 2017 gründete ich den Verband AI Austria und kurz darauf EnliteAI. Unsere Erkenntnis aus früheren Projekten zeigte, dass viele Unternehmen gute Ideen, aber keine Ressourcen zur Umsetzung hatten. Daraus entstand das Venture Studio: Wir entwickeln Prototypen gemeinsam mit Unternehmen und gründen darauf spezialisierte Start-ups. Aktuell sind wir 20 Personen und verfolgen zwei Themen – Detekt, das sich auf den Bereich Mobile Mapping spezialisiert hat, und ein weiteres im Stromnetzmanagement. Mit EnliteAI möchten wir künftig weitere Projekte unterstützen und bereiten dafür eine Dual-Entity-Struktur mit einem eigenen Fonds vor. Ziel ist es, das Modell professionell zu skalieren und Investoren direkt in die Spin-outs zu bringen.

Rechenleistung zählen zu den Schlüsselressourcen in der AI. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit europäische Standorte hier nicht dauerhaft in Abhängigkeit geraten?

Realistisch betrachtet: Die Abhängigkeit besteht bereits. Die großen Hyperscaler sind US-dominiert, ebenso Chips, Kommunikationstools, Social Networks. Europa muss in die digitale Souveränität investieren. Erste Schritte wie AI Factories sind wichtig, aber nicht ausreichend. Wir brauchen europäische Cloud-Anbieter, Chipproduktion auf europäischem Boden und eine nachhaltige Energiepolitik. Frankreichs KI-Boom basiert auf Atomstrom – weil er langfristig planbar ist. Diese Planbarkeit fehlt in vielen europäischen Ländern derzeit. Ohne Strom gibt es keine KI. Auch das zeigen Stimmen von Sam Altman, Elon Musk und anderen. Hier ist ein strategischer Paradigmenwechsel notwendig.