Aktuelle Events

Digitaltrends 2021

Drei wichtige Digitaltrends, die im Jahr 2021 und darüber hinaus wegweisend sind.

Während sich das – gelinde gesagt – strapaziöse Jahr 2020 seinem Ende zuneigt, stehen die Prognosen für Digitalisierung in 2021 weiter auf Wachstum. Vor allem im Bereich Blockchain-Technologien entwickeln sich viele Geschäftsbereiche immer schneller.

1. Bessere Verknüpfung unterschiedlicher Technologien

Neue Technologien dringen nicht nur in weitere Geschäftsbereiche zur Anwendung vor, sondern entfalten ihr volles Potenzial zunehmend durch eine sinnvolle Verknüpfung. Dies beinhaltet die Integrationen weiterer Dienste in die bestehende IT-Infrastruktur. Anbieter innovativer Lösungen werden per APIs angeschlossen und werden in Arbeitsabläufe, Prüf- und Testvorgänge integriert. Der Vorteil: Nutzer erhalten Zugriff auf ergänzende Funktionalitäten innerhalb der bekannten Oberfläche und können Aufgaben erledigen, ohne zwischen unterschiedlichen Diensten hin- und herschalten zu müssen.

Zudem kommen Technologie-Verknüpfungen dort zum Einsatz, wo findige Vordenker Potenziale erkennen und Synergien herstellen. So werden Drohnen mit KI-gestützten Analysediensten kombiniert, um Veränderungen oder Unregelmäßigkeiten im Gelände schnell aufspüren zu können. Viel Potenzial bietet auch die Blockchain-Technologie, die sich mit vielen anderen Technologien kombinieren lässt und je nach Anwendungsfall zu erheblichen Effizienzgewinnen führt. Wir setzen bei ivault beispielsweise bereits die Verknüpfung von NFC-Chips an Produkten mit der Nachverfolgung per Blockchain um und können so Produktionsbedingungen und Lieferkette genau nachzeichnen. 2021 können wir auf weitere innovative Verknüpfungen gespannt sein, die die besten Eigenschaften mehrerer Technologien verbinden und eine Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen lösen.

2. Sustainable Business Models

Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Buzzword – es ist eine Notwendigkeit, die von Kunden und Geschäftspartnern zu Recht eingefordert wird. In diesem Zuge erhält die Circular Economy Auftrieb – eine Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen nicht verbraucht, sondern gebraucht und nach Möglichkeit wiederverwendet werden. Neue Produktparadigmen wie z.B. das Design Concept Cradle to Cradle, nachhaltige Angebote im Finanzbereich sowie modulare, reparierbare Produkte wie fairphone sind Beispiele für neue, auf Nachhaltigkeit setzende Geschäftsmodelle.

Nachhaltigkeit schließt hierbei jedoch nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale und die ökonomische Dimension ein. Technologien, die diese Ziele ermöglichen, werden im nächsten Jahr weiterhin stark nachgefragt sein und weiterentwickelt werden. Gerade in Anbetracht des erheblichen Energieverbrauchs und damit CO2-Ausstoßes einiger Technologien – das Internet selbst verbraucht so viel Energie wie der globale Flugverkehr – benötigen wir Lösungen, die Nachhaltigkeitsziele ermöglichen. Hier leistet ebenfalls Blockchain-Technologie einen Beitrag – etwa im Fischfang. Verantwortungsvoll gefangener Fisch wird durch die Technologie nachverfolgbar und durch die Überwachung der Lieferkette können minderwertige Produkte früher identifiziert werden. Dadurch lassen sich Neuproduktionen und Rückrufe reduzieren. Speziell bei Bekleidungswaren, die oft einer aufwendigen Lieferkette unterliegen, werden Nachhaltigkeitsnachweise immer wichtiger: Käufer dieser Produkte möchten sicher sein, dass diese zu 100 Prozent nachhaltig entstanden sind. Vom Anbau bis zum Verkauf muss jedes Glied der Kette zweifelsfrei identifizierbar sein.

3. Ein besseres Miteinander

Spätestens das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass digitale Lösungen einen sehr wertvollen Beitrag für die Stärkung der Zwischenmenschlichkeit leisten können und gegen Isolierung und Einsamkeit wirken. Social Distancing wurde dadurch bloß zum „Physical Distancing“ – Sozialkontakte fanden das ganze Jahr über statt, wurden jedoch verstärkt ins Digitale verschoben. Videokonferenzanbieter wie Zoom, kollaborative Kommunikationstools wie Slack und im privaten Bereich Apps wie Houseparty verzeichneten schon während des ersten Lockdowns einen Rekordansturm und werden auch 2021 ihren Platz im Alltag der Menschen haben. In einer Zeit, zu der einige klassische soziale Medien wie Facebook an Relevanz verlieren, war das ein deutliches Signal für das Bedürfnis nach Technologien, die Menschen verbinden.

Um diese Erfahrungen reicher wird der Bedarf nach digitalen Möglichkeiten zur Vernetzung weiter zunehmen. Die aktuelle Krise führt nicht zuletzt auch zu mehr Solidarität zwischen und unter den Menschen. Es gibt eine große Bereitschaft, für Personen aus Risikogruppen einzukaufen oder häuslich Isolierte zu unterstützen. Diese stärkere Vernetzung innerhalb der eigenen Nachbarschaft und die wiedererstarkte Erkenntnis, wie wertvoll diese ist, wird insbesondere Plattformen Auftrieb geben, die auf der lokalen Ebene Menschen zusammenbringen. Ziel ist es, die Anforderungen der Verbraucher immer schneller zu antizipieren und in der passenden Blockchain-gestützten Infrastruktur abzubilden. Das gesamte kommende Jahrzehnt wird dafür stehen, innovatives und häufig gar disruptives Potenzial von Blockchain-Technologie für die Digitalisierung und den Aufbau kollaborativer Geschäftsmodelle noch vielfältiger nutzbar zu machen.

Der Autor Arman Sarhaddar ist Mitbegründer und CEO der Vault Security Systems AG und entwickelt eine Blockchain-Lösung, die sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern hilft, ihre wertvollsten Gegenstände und Vermögenswerte zu schützen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Battle-Tested & German Engineered: Das neue Power-JV der Drohnenwelt

Mit QFI startet die erste vollautomatisierte Produktionslinie für ukrainische Drohnen in Europa. Ein Gamechanger für die „Build with Ukraine“-Initiative und ein Weckruf für das deutsche Tech-Ökosystem. Agilität schlägt Trägheit: Unsere Analyse über die Architekten der neuen europäischen Resilienz und die Rolle von Start-ups.

Während die klassische Rüstungsindustrie oft mit jahrzehntelangen Entwicklungszyklen ringt, zeigt ein deutsch-ukrainisches Joint Venture, wie das „New Defense“-Zeitalter in Lichtgeschwindigkeit skaliert. Nur zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung ist das Joint Venture Quantum Frontline Industries (QFI) operative Realität. Ein symbolträchtiger Moment markierte am 13. Februar den Startschuss: Auf seinem Weg zur Münchner Sicherheitskonferenz nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Werk bei München die erste in Deutschland gefertigte Linza 3.0 entgegen – ein Meilenstein, der unter der Schirmherrschaft von Verteidigungsminister Boris Pistorius als neues „Leuchtturmprojekt“ der europäischen Souveränität gefeiert wird.

Das „German Model“: Wenn Software-Agilität auf automatisierte Masse trifft

QFI ist mehr als eine Fabrik; es ist der Prototyp des sogenannten German Model. Hier verschmilzt die operative Erfahrung von Frontline Robotics aus dem aktivsten Drohnenkrieg der Geschichte mit der industriellen Exzellenz der Münchner Quantum Systems GmbH. Das Ziel ist ambitioniert: Allein 2026 sollen 10.000 Einheiten der Modelle Linza und Zoom vom Band laufen. Diese Systeme sind hochgradig gegen elektronische Kampfführung (EW) gehärtet und finden dank KI-gestützter visueller Navigation auch ohne GPS-Signal ihr Ziel.

Dieser Erfolg strahlt auf das gesamte deutsche Ökosystem aus. Wir erleben derzeit, wie eine neue Generation von Gründern die Grenzen zwischen digitaler und physischer Souveränität neu zieht.

Ein vernetztes Ökosystem: Die Architekten der Resilienz

Hinter dem Erfolg von QFI steht ein Geflecht aus spezialisierten DeepTech-Akteuren, die Deutschland zum führenden Defense-Hub Europas gemacht haben. Während Quantum Systems mit seinem Status als „Triple Unicorn“ (Bewertung > 3 Mrd. €) die industrielle Skalierung im Luftraum beherrscht, liefert das Münchner Decacorn Helsing (bewertet mit 12 Mrd. €) das digitale Rückgrat. Helsing fungiert als der softwareseitige Integrator, dessen KI-Plattformen heute die Koordination zwischen autonomen Schwärmen und bemannten Einheiten übernehmen.

Am Boden setzt ARX Robotics Maßstäbe. Das Start-up hat seine Series-A im Sommer 2025 auf 42 Millionen Euro aufgestockt und Partnerschaften mit Schwergewichten wie Daimler Truck und Renk geschlossen. Ihr Betriebssystem Arx Mithra OS ermöglicht es, bestehende Fahrzeugflotten zu digitalisieren und in autonome „Mensch-Maschine-Teams“ zu verwandeln. Diese physische Präsenz am Boden wird durch die Orbit-Kapazitäten von Reflex Aerospace vervollständigt. Die Berliner liefern jene ISR-Daten (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), die für die Präzision moderner Drohnensysteme unverzichtbar sind.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu brechen, schließt das bayerische Start-up Donaustahl die Lücke in der Basis-Hardware. Mit einer neuen Fertigung in Hutthurm produziert Donaustahl nicht nur die bewährte „Maus“-Drohne, sondern skaliert die Produktion von Drohnenmotoren und Gefechtsköpfen wie dem „Shahed-Killer“. Ziel ist eine vollkommen souveräne Wertschöpfungskette „Made in Bavaria“, die auch bei globalen Handelskrisen handlungsfähig bleibt.

Der Finanz-Turbo: ESG als Enabler

Dass dieses Ökosystem so rasant wächst, liegt an einem fundamentalen Shift in der Finanzwelt. Seit die EU Verteidigungsinvestitionen offiziell als nachhaltigen Beitrag zur Sicherheit eingestuft hat, ist das Stigma verflogen. Investoren wie DTCP mit ihrem 500-Millionen-Euro-Fonds „Project Liberty“ oder die KfW über den „Ukraine Recovery Fund“ treiben die Skalierung voran. DefenseTech ist damit endgültig in den Portfolios institutioneller Anleger angekommen.

Strategie-Checkliste: Der Masterplan für Dual-Use-Gründer*innen

Für Gründer*innen, die in diesen Markt drängen, hat sich das Spielfeld professionalisiert. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss diese fünf Punkte erfüllen:

- Dual-Use-DNA: Plane Technologie, die zivil (z.B. Katastrophenschutz) und militärisch nutzbar ist, um den Zugang zu ESG-konformen Kapitalspritzen zu maximieren.

- Compliance-Automatisierung: Nutze die neuen BAFA-Genehmigungen (AGG 45/46) für beschleunigte Exporte innerhalb der NATO und an strategische Partner.

- BSI-Kriterien erfüllen: Militärische Kund*innen akzeptieren nur Hardware, die höchsten Sicherheitsstandards (C5-Kriterien) entspricht.

- Operational Feedback-Loops: Suche Kooperationen für „Battle-Testing“. Echte Einsatzdaten sind 2026 die wichtigste Währung für technologische Überlegenheit.

- Mission-Driven Recruiting: Nutze den „Schutz der Demokratie“ als USP, um Top-KI-Talente von zivilen BigTech-Konzernen abzuwerben.

Fazit: Agilität schlägt Trägheit

Die Gründung von QFI ist der Beweis, dass Europa seine industrielle Trägheit ablegen kann. Durch die Verbindung von Start-up-Mentalität, staatlicher Rückendeckung und automatisierter Fertigung entsteht eine neue Form der technologischen Souveränität. Für das deutsche Ökosystem bedeutet das: Wir bauen nicht mehr nur Apps – wir bauen die Sicherheit der Zukunft.

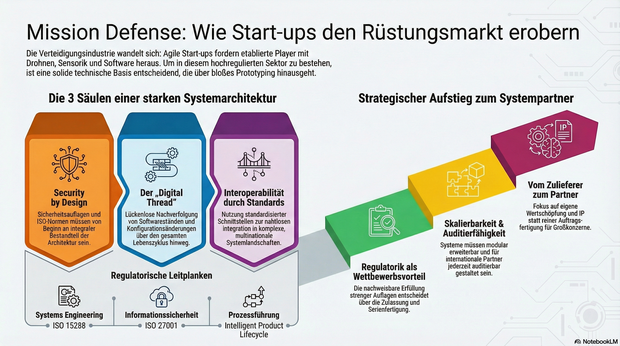

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

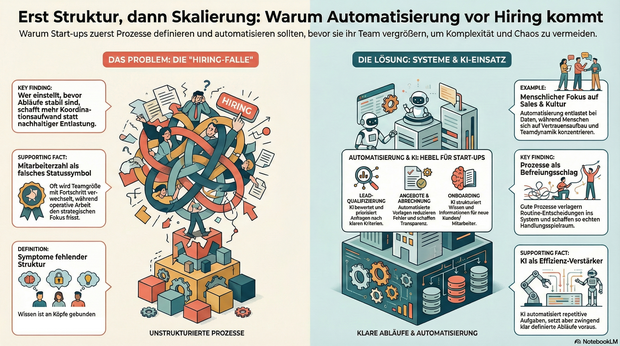

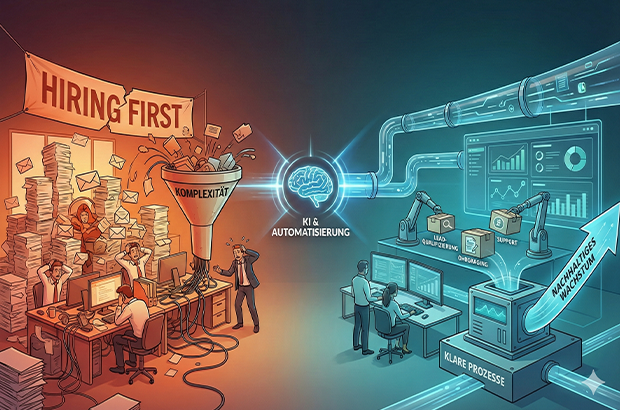

Automatisierung vor Hiring, sonst wird Komplexität skaliert

Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung. Tipps und To-Dos.

Wachstum wird in Start-ups oft sehr eindimensional gedacht: mehr Nachfrage gleich mehr Menschen. Sobald Anfragen steigen, Deals reinkommen oder neue Märkte locken, folgt fast automatisch der nächste Hiring-Plan. Dabei wird häufig die Ursache mit Wirkung verwechselt. Nicht fehlende Kapazität bremst junge Unternehmen, sondern fehlende Struktur. Prozesse entstehen improvisiert, Verantwortung wird situativ verteilt, operative Arbeit frisst Fokus. Und irgendwann fühlt sich Wachstum nicht mehr nach Fortschritt, sondern nach Dauerstress an.

Gerade in der Start-up-Branche wird Wachstum zudem stark über sichtbare Kennzahlen bewertet. In Gesprächen mit Investor*innen lautet eine der ersten Fragen häufig nicht Gewinn oder EBITA, sondern: Wie viele Mitarbeitende seid ihr und wie viel Umsatz macht ihr? Die Anzahl der Mitarbeitenden wird damit fast zu einem Statussymbol. Hiring wird nicht nur zur operativen, sondern auch zur psychologischen Größe und ein Zeichen von Fortschritt. Diese Logik verstärkt den Reflex, früh zu skalieren, auch wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür noch fehlen. Wer Wachstum vor allem mit Hiring beantwortet, verzichtet damit oft unbewusst auf einen der wichtigsten Hebel moderner Organisationen: Klarheit durch Prozesse und Automatisierung.

Warum Hiring allein selten skaliert

Mehr Menschen im Team wirken wie eine schnelle Lösung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein ähnliches Muster: Neue Kolleg*innen übernehmen Aufgaben, die eigentlich nur deshalb existieren, weil Abläufe unklar oder manuell gewachsen sind. Statt nachhaltiger Entlastung entsteht zusätzliche Koordination.

Typische Symptome sind:

- operative Aufgaben blockieren strategische Arbeit,

- Wissen verteilt sich auf einzelne Köpfe,

- Entscheidungen hängen an Personen statt an klaren Abläufen,

- Abstimmungen nehmen zu, ohne dass die Wertschöpfung im gleichen Maß wächst.

Das Problem ist nicht Hiring an sich, sondern die Reihenfolge. In vielen Fällen wird Hiring eingesetzt, um kurzfristig Druck rauszunehmen, obwohl das eigentliche Nadelöhr fehlende Klarheit ist. Wer einstellt, bevor Abläufe stabil sind, schafft zwar mehr Kapazität, skaliert aber auch Komplexität.

Prozesse als Voraussetzung für wirksames Wachstum

Prozesse werden in Start-ups häufig mit Bürokratie verwechselt. Tatsächlich sind sie das Gegenteil: Sie reduzieren Reibung. Gute Prozesse verlagern Entscheidungen vom Einzelfall ins System. Sie beantworten zwei zentrale Fragen zuverlässig: Was passiert als Nächstes – und wer ist verantwortlich?

Gerade kleine Teams profitieren davon besonders. Prozesse schaffen keine Starrheit, sondern Handlungsspielraum. Sie machen Arbeit vorhersehbar, Übergaben sauber und Entscheidungen reproduzierbar. Erst auf dieser Grundlage kann ein wachsendes Team seine Stärke wirklich entfalten.

Automatisierung im KI-Zeitalter: neue Möglichkeiten, neue Verantwortung

Mit KI hat sich die Eintrittshürde für Automatisierung massiv gesenkt. Viele Aufgaben, die früher manuell oder individuell erledigt wurden, lassen sich heute zuverlässig unterstützen oder teilweise abnehmen, vorausgesetzt, der zugrunde liegende Ablauf ist klar definiert. Entscheidend ist dabei nicht die Tool-Auswahl, sondern die Frage, was automatisiert wird. Automatisierung verstärkt bestehende Strukturen, gute wie schlechte. Wer unklare Abläufe automatisiert, skaliert keine Effizienz, sondern Chaos. Gleichzeitig gibt es zentrale Bereiche, die sich bewusst nicht oder nur sehr begrenzt automatisieren lassen und auch nicht sollten. Recruiting ist einer davon. Der Aufbau eines funktionierenden Teams lebt von persönlicher Einschätzung, Teamdynamik und kulturellem Fit. Ähnliches gilt für Sales: Vertrauensaufbau, Verhandlung und das persönliche Gespräch bleiben essenziell. Automatisierung ist hier unterstützend, aber kein Ersatz. Besonders geeignet sind Tätigkeiten, die häufig auftreten, wenig kreativen Spielraum haben und auf wiederkehrenden Informationen basieren.

Bereiche, die sich heute besonders gut automatisieren lassen

Lead- und Anfragequalifizierung

Unstrukturierte Anfragen lassen sich mithilfe von KI zusammenfassen, bewerten und priorisieren. Statt jede Anfrage manuell zu prüfen, entstehen klare Kriterien, die relevante von irrelevanten Leads trennen und Follow-ups vorbereiten.

Angebots- und Abrechnungsprozesse

Angebote, Verträge und Rechnungen folgen in vielen Startups ähnlichen Mustern. Automatisierte Vorlagen, angebundene Datenquellen und definierte Freigaben sparen Zeit, reduzieren Fehler und schaffen Transparenz.

Onboarding von Kund:innen und Mitarbeitenden

Onboarding ist kein Einzelfall, sondern ein wiederkehrender Prozess. Checklisten, automatische Aufgaben und zentrale Informationspunkte sorgen für Verlässlichkeit. KI kann helfen, Informationen zu strukturieren und kontextbezogen bereitzustellen.

Support und interne Anfragen

Ein Großteil von Fragen wiederholt sich. Wissensbasen in Kombination mit KI-gestützter Suche und Antwortvorschlägen entlasten Teams und machen sichtbar, wo Standards fehlen.

Projektmanagement und Übergaben

Klare Projekt-Templates, automatisierte Status-Updates und definierte Trigger reduzieren Abstimmungsaufwand. KI kann dabei unterstützen, Risiken früh zu erkennen oder nächste Schritte vorzuschlagen.

Was Start-ups daraus lernen können

Automatisierung ersetzt keine Entscheidungen, sie macht sie skalierbar. Voraussetzung dafür ist Klarheit über Abläufe, Verantwortlichkeiten und Prioritäten. Wer versucht, Chaos zu automatisieren, verstärkt es lediglich.

Hilfreiche Leitfragen sind:

- Welche Aufgaben wiederholen sich regelmäßig?

- Wo entstehen manuelle Engpässe?

- Welche Tätigkeiten binden qualifizierte Menschen ohne echten Mehrwert?

Die Antworten darauf liefern meist schnell die größten Hebel.

Der KI-Wendepunkt: Systeme und Personal

Nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Start-ups Systeme aufbauen und diese bewusst mit ihrem Team verzahnen. Nicht, weil Systeme Menschen ersetzen, sondern weil sie Menschen von struktureller Überforderung entlasten. Automatisierung schafft dabei nicht nur Effizienz, sondern Entscheidungsqualität: Wenn Daten sauber fließen, Übergaben klar sind und Standards greifen, werden Prioritäten weniger Bauchgefühl und stärker reproduzierbar.

Der gezielte Einsatz von KI-Tools verschiebt diesen Wendepunkt zusätzlich. Sie können Routinearbeiten abfangen, Informationen aus unstrukturierten Inputs verdichten und Entscheidungen vorbereiten – etwa durch Lead-Vorqualifizierung, Support-Clustering oder zusammengefasste Status-Updates. KI wirkt dabei nicht als Ersatz für Klarheit, sondern als Verstärker funktionierender Prozesse.

Hiring bleibt auch weiterhin essentiell. Seine Wirkung entfaltet es jedoch erst dann vollständig, wenn Prozesse klar sind und Automatisierung sowie KI gezielt unterstützen. So entsteht Wachstum, das nicht nur schneller, sondern auch gesünder ist.

Der Autor Markus Hetzenegger ist Gründer & CEO von NYBA Media. 2018 gegründet, zählt NYBA heute zu den führenden Marketing-Unternehmen im Live-Entertainment.

DIONYS: Schluss mit Event-Chaos

Events und Offsites erleben ein massives Comeback. Doch hinter den Kulissen vieler Locations herrscht oft noch analoges Chaos. Das Münchner Start-up DIONYS will genau das ändern: Schluss mit dem E-Mail-Pingpong, hin zu echten Buchungen.

Die steigende Nachfrage nach Firmen-Events und privaten Feiern stellt die Hospitality-Branche vor administrative Herausforderungen. Während Hotelzimmer und Tischreservierungen weitgehend digitalisiert sind, erfolgt die Bearbeitung von Gruppenanfragen und Event-Konfigurationen in vielen Betrieben noch manuell. Das 2025 gegründete Software-Start-up DIONYS tritt an, um diesen Prozess durch Standardisierung zu beschleunigen.

Konfigurator statt E-Mail-Pingpong

Das Kernprodukt des Unternehmens ist eine Softwarelösung, die den Angebotsprozess für Veranstaltungen digitalisiert. Anstatt individuelle Angebote manuell zu tippen, sollen Kunden ihre Events – von Menüs bis zu Getränkepaketen – über eine Online-Oberfläche selbst konfigurieren können.

CEO Folke Mehrtens beschreibt den aktuellen Zustand der Branche als paradox: „Es ist absurd: Gerade dort, wo Events den meisten Umsatz bringen, fehlt oft jede Struktur. Solange Events wie Sonderfälle behandelt werden, bleiben sie ein operativer Schmerz.“

Die Software von DIONYS zielt darauf ab, diesen „Schmerz“ zu lindern, indem sie Events von der manuellen Ausnahme zum standardisierten Produkt wandelt – buchbar und transparent wie im E-Commerce.

Technik trifft auf operative Erfahrung

Technisch steht das Unternehmen vor der Hürde, die individuellen Parameter von Gastronomiebetrieben – etwa spezifische Stornoregeln oder variable Menüfolgen – in einen Algorithmus zu überführen. CTO Gregor Matte betont, dass die Herausforderung weniger in der reinen Buchung, sondern in der Abbildung der operativen Vielfalt liege.

Um die Praxistauglichkeit sicherzustellen, setzt das Gründungsteam auf Mitstreiter mit Branchenhintergrund. Neben Mehrtens (Strategie) und Matte (Technik) sind unter anderem Ekkehard Bay (ehemals Manager im Mandarin Oriental) sowie Daniel Simon (ehemals OpenTable) an Bord.

Wettbewerb und der Faktor „Mensch“

DIONYS positioniert sich in einem dichten Marktumfeld zwischen etablierten Back-Office-Lösungen wie Bankettprofi und modernen Reservierungssystemen wie aleno. Die Münchner suchen ihre Nische bei individuellen Event-Locations und Restaurants, die sich von reinen Tagungshotels abgrenzen.

Die in der Branche verbreitete Sorge, dass durch die Digitalisierung die persönliche Note leide, versucht Head of Hospitality Ekkehard Bay zu entkräften: „Wenn Standardfragen digital geklärt sind, bleibt im echten Gespräch mehr Zeit für das, was wirklich zählt: besondere Wünsche und echte Aufmerksamkeit.“

Erste Marktdaten und Ausblick

Seit dem Start im Herbst 2025 wurden nach Angaben des Unternehmens Anfragen mit einem Volumen von rund 400.000 Euro über das System abgewickelt. Zu den ersten Nutzern zählen bekannte Münchner Betriebe wie Kustermann und die Bar Valentin. Das Erlösmodell basiert auf einer Kombination aus monatlicher Softwaregebühr und umsatzabhängigen Komponenten.

Für die nächste Wachstumsphase strebt DIONYS die Akquise von 100 „Pionier-Betrieben“ in der DACH-Region an. Ob sich der Ansatz als neuer Industriestandard durchsetzen kann, wird davon abhängen, ob die Software die komplexen Anforderungen einer breiten Masse an unterschiedlichen Betrieben tatsächlich ohne manuelles Nachsteuern abbilden kann. Daniel Simon gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren wird Event-Management nicht mehr improvisiert, sondern datenbasiert gesteuert.“

Comeback in der Energiebranche: Ex-Yello-Chef Peter Vest fordert mit neuem Modell den Strommarkt heraus

Mit STARQstrom ist zum Jahresanfang ein neuer Player in den Energiemarkt eingetreten. Das Hamburger Start-up setzt auf ein prominentes Gründer-Duo und ein Modell, das den klassischen Börsenhandel umgehen will. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Preis, sondern auf den wachsenden ESG-Nachweispflichten des Mittelstands.

In der deutschen Energielandschaft meldet sich ein bekanntes Gesicht zurück: Dr. Peter Vest, der ehemalige Geschäftsführer von Yello Strom, hat gemeinsam mit Fabio Griemens zum 1. Januar 2026 den neuen Energieversorger STARQstrom gelauncht. Während Vest die Branchenerfahrung aus der Konzernwelt mitbringt, kommt Co-Gründer Griemens aus der Tech- und Skalierungsecke, mit Stationen im Management von LinkedIn und FREENOW.

Das Duo tritt an, um die Wertschöpfungskette der Stromversorgung zu straffen. Das Kernversprechen des neuen Anbieters liegt in der sogenannten „Direktvermarktung“. Anstatt den erzeugten Strom über die Strombörse zu handeln – wo er oft anonymisiert und wieder zurückgekauft wird –, setzt das Startup auf eine direkte Verzahnung von Erzeugung und Belieferung.

Umgehung der „Doppelschleife“

Das Geschäftsmodell zielt darauf ab, Handelsstufen zu eliminieren. Laut Peter Vest vermeidet das Unternehmen die übliche „Doppelschleife“ über die Börse, bei der Energie zunächst vermarktet und später für die Belieferung wieder beschafft wird. Stattdessen nutzt STARQstrom Energie aus eigenen PV- und Windparks sowie den direkten Einkauf, um sie ohne Umwege an die Endkunden zu bringen.

Diese Strategie soll vor allem Preistransparenz schaffen und die Volatilität abfedern. Im ersten Betriebsmonat nach dem Start im Januar 2026 konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund drei Millionen Kilowattstunden (kWh) Grünstrom absetzen.

ESG-Pflichten als Wachstumstreiber

Obwohl das Angebot auch Privatkunden offensteht, visiert das Startup strategisch vor allem den energieintensiven Mittelstand an. Hier identifizieren die Gründer ein drängendes Problem jenseits der reinen Kosten: die bürokratischen Anforderungen der Energiewende.

Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, im Rahmen von ESG-Berichtspflichten (Environment, Social, Governance) und Audits die Herkunft ihrer Energie lückenlos nachzuweisen. „Wer heute Strom einkauft, schaut nicht nur auf den Preis, sondern genauso auf Herkunft und Nachweislogik“, erklärt Mitgründer Fabio Griemens die Marktlücke. Da der Strom aus definierten Anlagen in Deutschland stammt und nicht als Graustrom über die Börse fließt, können Herkunftsnachweise für jede Kilowattstunde direkt bereitgestellt werden, was die Compliance-Prozesse für Firmenkunden vereinfachen soll.

Ambitionierte Skalierungsziele

Die Ziele für die Anlaufphase sind sportlich gesteckt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 plant das Hamburger Unternehmen mit einem Volumen von rund 500 GWh im eigenen Bilanzkreis. Gedeckt wird dieser Bedarf durch einen Mix aus PV- und Onshore-Windanlagen, wobei bei Spitzenlasten ergänzend auf Börsenbeschaffung zurückgegriffen werden kann.

Mittelfristig zielt das Gründer-Duo auf den Massenmarkt: Bis Ende 2027 soll rechnerisch eine Menge an Erneuerbarer Energie bereitgestellt werden, die der Versorgung von einer Million Haushalte entspricht. Ob das Modell der direkten Vermarktung angesichts des volatilen Erzeugungsprofils erneuerbarer Energien auch bei dieser Skalierung die versprochene Planungssicherheit halten kann, wird die Marktentwicklung in den kommenden zwei Jahren zeigen.

Dr. Peter Vest und Fabio Griemens werden ihr Konzept dem Fachpublikum erstmals auf der E-World im Februar vorstellen.

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

Diese 10 Start-ups bauen an der Zukunft der AgriFood-Branche

Die deutsche Start-up-Landschaft verzeichnete 2025 ein Rekordhoch bei Neugründungen. Doch gerade im AgriFood-Sektor ist der Weg vom Prototyp zum Marktführer steinig. Kapitalintensive Hardware und strenge Regulatorik bremsen viele aus. Der Growth Alliance Accelerator zeigt, wie Gründer*innen diese Hürden überspringen – und präsentiert zehn Akteure, die auf der Erfolgsspur sind.

Es ist ein Paradoxon: Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und effizienter Landwirtschaft ist so hoch wie nie, doch für Gründer*innen und junge Unternehmen in der AgriFood-Branche bleibt der Markteintritt ein Hürdenlauf. Während Software-Start-ups oft mit geringem Kapital skalieren, kämpfen Food- und AgTech-Pioniere mit der „Hardware-Falle“. Sie benötigen teure Produktionsanlagen, Labore und müssen langwierige Zulassungsverfahren (z.B. Novel-Food-Verordnung) durchlaufen.

Dennoch ist die Branche im Aufwind: Laut dem Deutschen Startup Monitor und aktuellen Zahlen des Startup-Verbands stiegen die Gründungszahlen 2025 um beachtliche 29 Prozent. Das Kapital ist da, doch es fließt selektiv. Investor*innen suchen heute keine reinen Ideen mehr, sondern validierte Geschäftsmodelle mit technologischem Tiefgang (DeepTech). Genau hier setzte das Finale des Growth Alliance Accelerator 2025 am 28. Januar 2026 in Frankfurt/Main an.

Brückenschlag zwischen Acker und Finanzwelt

Initiiert vom TechQuartier und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, hat sich der Accelerator als Schmiede für die „Scale-up“-Phase etabliert. Vier Monate lang wurden zehn Start-ups, die bereits eine Nutzer*innenbasis vorweisen konnten, fit für die nächste Finanzierungsrunde gemacht.

Das Programm adressierte genau die Pain Points der Branche: Verhandlungstaktik, Rechtsfragen und vor allem den Zugang zu Kapital. Ein Highlight war das Investor Dinner im November 2025, bei dem die Gründer*innen direkten Zugang zu Risikokapitalgeber*innen erhielten – in der aktuellen Marktphase ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die „Class of 2025“: Wer die Transformation treibt

Die zehn Absolvent*innen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Boden über das Labor bis zum Supermarktregal. Hier ein Blick auf die Köpfe hinter den Innovationen:

1. High-Tech auf dem Acker: Robotik und Daten

Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming) ist der stärkste Hebel für mehr Effizienz.

Paltech GmbH

Die Brüder Felix und Florian Schiegg gründeten 2022 Paltech zusammen mit Jorge Decombe im Allgäu. Ihr autonomer Roboter für chemiefreie Unkrautbekämpfung im Grünland ist eine Antwort auf strengere Pestizid-Gesetze und Personalmangel.

Bacchus Software GmbH

Das 2023 gegründete Start-up bacchus Weinbau-Software um das Trio Maximilian Dick, Julian Herrlich und Philipp Bletzer digitalisiert den Weinbau. Ihre Software ersetzt das händische Fahrtenbuch und koordiniert die komplette Weinbergsarbeit.

Agrario Energy

Die Energiewende macht Landwirt*innen zu Energiewirt*innen. Seit 2023 bieten die Gründer Alexander von Breitenbach und Chris Weber mit Agrario Energy eine unabhängige Vergleichsplattform, die Flächeneigentümer mit Betreiber*innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammenbringt.

2. Deep Tech & Sicherheit: Das Labor als Wächter

Lebensmittelsicherheit wird durch globale Lieferketten immer komplexer. Hier setzen wissenschaftsbasierte Ausgründungen an.

NanoStruct GmbH

NanoStruct wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet. Das Team nutzt Nanotechnologie, um gefährliche Bakterien in Lebensmitteln in Minuten statt Tagen aufzuspüren.

SAFIA Technologies

Gegründet 2020 von Timm Schwaar (aus der Bundesanstalt für Materialforschung), entwickelt das Berliner Start-up SAFIA Technologies Schnelltests für Mykotoxine (Schimmelpilzgifte). Ihre Technologie ermöglicht Laborqualität im Schnelltest-Format.

Landman.Bio

Das noch junge Unternehmen (Gründung 2023) Landman.Bio nutzt Bakteriophagen (Viren, die Bakterien fressen) als natürliche Waffe gegen Pflanzenkrankheiten – eine dringend benötigte Alternative zu Antibiotika und klassischen Pestiziden in der Nutzpflanzenzucht.

3. Sustainability & Climate: Kohlenstoff als Währung

CO2-Tracking ist kein Marketing-Gimmick mehr, sondern ökonomische Notwendigkeit.

CinSOIL

Das 2024 in Berlin gegründete CinSOIL-Team um Dr. Giorgi Shuradze, Dr. Antonella Succurro und Dr. Tavseef Shah kommt aus der Wissenschaft. Ihr KI-Tool nutzt Satellitendaten, um Bodenkohlenstoff zu erfassen. Das ermöglicht Agrarunternehmen, Dekarbonisierung nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen.

Niatsu

Gegründet 2023 von Marius Semm und Jakob Tresch in Zürich, adressiert Niatsu die Lebensmittelindustrie. Ihre Software berechnet den Product Carbon Footprint (PCF) automatisiert und kostengünstig, was gerade für den Mittelstand entscheidend ist.

4. Future Food

Was wir morgen essen (und trinken).

VANOZZA

Eines der etabliertesten Start-ups der Runde. Gegründet 2019 von Nico Hansen in Hamburg, hat sich Vanozza mit fermentierten Käsealternativen auf Cashew-Basis einen Namen gemacht und arbeitet nun an der „zweiten Generation“ ihrer Produkte.

food42morrow/JUMA

Die Frankfurter Gründer Raoul und Max Kammann sowie Carlos Lopez Granado gründeten die GmbH bereits 2020 und brachten 2022 ihre Marke JUMA (Tee-Eistees auf Guayusa-Basis) auf den Markt. Sie bedienen den Trend zu „Functional Food“.

Fazit

Die AgriFood-Start-ups des Abschlussjahrgangs des Growth Alliance Accelerators 2025 haben die Phase der reinen Ideen-Findung bereits eindrucksvoll gemeistert. Jetzt geht es um Skalierung, industrielle Anwendung und messbaren Impact. Programme wie die Growth Alliance sind dabei der Katalysator, der wissenschaftliche Exzellenz mit dem nötigen Geschäftssinn verbindet.

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Report Gendermedizin

Auch mithilfe von FemTech- und HealthTech-Start-ups steigt in unserer Gesellschaft langsam das Bewusstsein dafür, dass der weibliche Körper medizinisch anders funktioniert als der männliche, und Frauengesundheit mehr ist als "nur" Zyklus, Schwangerschaft und Wechseljahre.

Alles, was speziell für die Frau ist und beim Mann nicht existiert“, erklärt Raoul Scherwitzl, Doktor der Philosophie, Festkörper- und Materialphysik sowie Co-Founder des FemTech-Start-ups Natural Cycles, was mit Frauenmedizin gemeint ist. Diese Aussage wird häufig innerhalb gesundheitspolitischer Debatten getätigt, wenn es darum geht, wie Frauenkrankheiten im Gegensatz zum männerzentrierten Usus in der Medizin behandelt werden: oftmals zweitrangig oder als Anhängsel an männerfokussiertem Wissen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieb in seinem Werk „Die männliche Herrschaft“ bereits 1998, wie „kulturelle und wissenschaftliche Systeme männliche Normen als allgemeingültig setzen und alles, was weiblich ist, als Abweichung oder Sonderfall markieren“. Sieht man sich die Geschichte der westlichen Medizin an, drängt sich der Eindruck auf, dass Bourdieus Beschreibung für den Gesundheitsbereich ins Schwarze trifft.

Blickt man darüber hinaus in die (Fach-)Literatur der letzten Jahrzehnte, so erkennt man: Bis in die späten 80er-Jahre wurden weibliche Bedürfnisse, psychosoziale Belastungen und Körperbilder in der medizinischen Forschung und Praxis weitgehend ignoriert. Erst eine aufkeimende Frauengesundheitsbewegung durchbrach diese Mauer und etablierte den Begriff Frauengesundheit bzw. Gendermedizin. Seitdem schärft sich der Blick auf die Frau, und die Gesellschaft hat begonnen, in Publikationen und Debatten genauer hinzusehen – mit einer bewusstseinsschaffenden Agenda, warum dieses Thema wichtig ist.

Frauengesundheit ist mehr als Reproduktion

„Die Definition von Frauengesundheit wird oft sehr eng gefasst“, erklärt Scherwitzl das Problem; „nämlich als alles, was mit reproduktiver Gesundheit zu tun hat: Menstruationszyklus, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Unfruchtbarkeit und Wechseljahre. Die klassische Definition spannt sich dabei meist über das reproduktive Zeitfenster einer Frau zwischen etwa 15 und 50 Jahren.“ Dabei werde oft übersehen, dass Frauengesundheit weit mehr umfasse: „Es geht auch darum, den gesamten Gesundheitsbereich aus der Perspektive von Frauen zu betrachten – und das wird bislang kaum getan“, so Scherwitzl. Ein großes Problem liegt laut dem Gründer darin, dass die meisten Medikamente auf Basis klinischer Studien mit Männern entwickelt wurden; mit der Annahme, dass sie bei Frauen gleich gut wirken – obwohl Frauen biologisch anders reagieren. Als Beispiel nennt Scherwitzl die Insulinresistenz, die sich bei Frauen im Lauf des Zyklus verändert. „Dies wird aber kaum berücksichtigt“, ergänzt er.

Im Gesundheitswesen fehle es häufig an passenden Tools und Produkten, um Frauen gezielt zu unterstützen. Ein Beispiel hier sei die Hormontherapie in den Wechseljahren, bei der oftmals lediglich hoch dosierte Varianten jahrzehntealter Medikamente zum Einsatz kämen. „Das Resultat ist, dass sich Frauen häufig selbst um ihre Beschwerden kümmern müssen. Viele suchen zunehmend online nach Hilfe. Große Pharmakonzerne haben diesen Mangel erkannt und investieren inzwischen in Forschung zu Themen wie Endometriose oder Wechseljahre“, sagt Scherwitzl. Sein Start-up Natural Cycles setzt auf ein datenbasiertes Modell mit Körperwerten und Algorithmen, kombiniert mit Aufklärung und individualisierter Medizin; mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen künftig Zugang zu besser abgestimmten Medikamenten und mehr effektiven Lösungen erhalten.

Es muss endlich in die Köpfe kommen

„Es muss endlich in die Köpfe kommen, dass der weibliche Körper anders funktioniert als der männliche“, mahnt Simone Mérey in diesem Sinn. Sie ist Founderin des 2022 gegründeten Pflege-Start-ups HeldYn. Mérey hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hatte dabei viel mit Schmerzpatient*innen zu tun. Sie erkannte dabei einen Gender-Bias: Frauen mit Schmerzen wurden oft als wehleidig abgestempelt – veraltete Vorstellungen in den Köpfen der Beteiligten –, mit der Folge, dass Patientinnen schnell einmal als depressiv oder psychisch labil eingestuft wurden. „Dies ist keine akkurate Einschätzung – es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen eine höhere Schmerzgrenze als Männer haben“, betont Mérey. „Hier merkt man, wie soziale Konstrukte wirken: Die Frau wird oft als die gesellschaftlich Schwächere wahrgenommen, obwohl ihr Körper viel aushält, Stichwort Geburt. So kommt es zu falschen Dosierungen und der Vernachlässigung von Symptomen.“

Chance für HealthTech-Start-ups?

Eine Vernachlässigung, die Akteur*innen und Start-ups im Health-Bereich Chancen eröffnet. Ähnlich denkt Scherwitzl, der Start-ups mit „großen Ambitionen“ im Entstehen sieht: „Das Funding ist da“, sagt er. „Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich einiges verbessert. Wenn Investoren merken, dass man hier viel Growth erreichen kann, wird noch mehr Geld fließen.“

Was jedoch aktuell noch fehle, sei der große Erfolg, der beweise, dass es sich lohne, in dieses Feld zu investieren. „Im Pharmabereich gibt es etwa die Pille oder Antidepressiva – im digitalen Bereich bin ich jedoch optimistisch, dass der nächste große Durchbruch bevorsteht“, so Scherwitzl. Der Founder zeigt sich überzeugt, dass es zu jedem pharmazeutischen Ansatz künftig auch eine digitale Alternative geben sollte, mit der Frauen medizinisch besser begleitet werden können. „Pharmakonzerne wie Bayer, Organon und Merck haben trotz Deinvestitionen weiterhin Pipelines im Bereich Frauengesundheit. Gleichzeitig gibt es Start-ups wie uns oder Flo in England, das eine neue Version des Kondoms für Frauen entwickelt. Die dänische Cirqle Biomedical arbeitet ebenfalls an einer Alternative zum Kondom, die den Uterus verschließt. Außerdem existieren Start-ups wie Endogene.Bio, das sich auf Endometriose fokussiert.“

Auch Mérey hat trotz aller Probleme bei der Frauenmedizin einen neuen Tenor in dieser Sache erkannt, der sich vom bisherigen „medizinischen Ratschlag“ an Frauen à la „Man muss da durch“ unterscheide: Das Thema der zweiten Lebenshälfte der Frauen werde mehr diskutiert, Tabuthemen wie Wechseljahre würden aufgebrochen. Mérey: „Der negative Anstrich wird langsam entfernt. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben.“

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

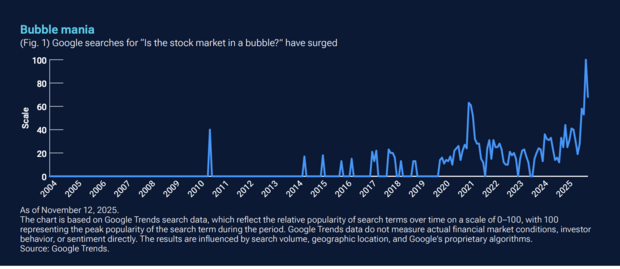

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.