Aktuelle Events

Digitalisierung in der Pharmaindustrie

Wie sich der Strukturwandel auf den Pharma-Personalmarkt auswirkt.

Der Pharmamarkt steht im Wandel. Branchenfremde Technologiekonzerne sowie Biotech- und Pharma-Start-ups drängen auf den Markt und besetzen Zukunftsthemen wie Diagnostik, Prävention und digitale Gesundheit. Teilt sich die Pharmaindustrie in traditionelle und neue Kompetenzen? Was bedeutet das für den Personalmarkt?

Der Kuchen wird neu verteilt

In den kommenden zehn Jahren verschieben sich die Gesundheitsausgaben in Deutschland: Personalisierte Medizin, neue Behandlungsmöglichkeiten, Diagnostik, Prävention und digitale Gesundheit sind die Zukunftsthemen im Gesundheitswesen. Das geht aus der Studie „Driving the Future of Health” der PWC-Tochter Strategy& hervor. In dem Bericht dazu heißt es: „Nur wer früh und schnell genug handelt, kann die Veränderungen im Gesundheitswesen in Chancen verwandeln. […] Traditionelle Biopharma-Unternehmen müssen entweder viel effizienter werden, um ihre Margen zu halten, oder sie müssen selektiv in die Wachstumsbereiche Diagnostik, Prävention und digitale Gesundheitslösungen investieren.“

Zwei Start-up-Typen drängen in den Markt

Grund für den Wandel sind die neuen Akteure, die in den Pharmamarkt drängen: Unternehmen mit vorwiegend digitalen Geschäftsmodellen. Der Kuchen wird also neu verteilt. Die Pharma-Startups lassen sich dabei in zwei Zweige unterteilen: Einmal diejenigen, die hochspezialisierte Wirkstoffe und Medikamente entwickeln. Diese Start-ups müssen in der Anfangsphase mit hohen Ausgaben für Forschung, Ausrüstung und Studien kämpfen – und scheitern manchmal daran. Um das medizinische Knowhow, die Markterfahrung und den Zugang zu Entscheidungsträgern sicherzustellen, müssen sie sich mit erfahrenen Pharmaprofis verstärken.

Der andere Zweig bezieht sich auf Start-ups, die sich auf die Entwicklung von Plattformen oder Apps und den direkten Zugang zu Kunden oder Patientendaten spezialisieren. Diagnostik und Symptomanalyse durch künstliche Intelligenz, wie Ada und Diagnosia, oder präventive Gesundheitsvorsorge durch Patientendaten-Analyse, wie MyImpfUhr, sind hier zu nennen.

Was bedeutet das für den Pharma-Personalmarkt?

Der Personalmarkt wird vielfältiger. Neben Pharmareferenten, Brand- und Produktmanagern, Produktionsmitarbeitern, Qualitätssicherung, Laboranten oder Wissenschaftlern kommen nun eine ganze Reihe digitaler Berufsbilder hinzu: Programmierer, Online-Marketing-Manager, IT-Sicherheitsanalysten oder Data Engineers werden in Zukunft vermehrt gefragt sein. Aber – und hier liegt der springende Punkt – eben nicht für alle Marktteilnehmer in demselben Maße.

Traditionelle Pharmaunternehmen kaufen notfalls digitales Knowhow ein - oder gehen Partnerschaften ein. Bayer hat beispielsweise ein eigenes Accelerator-Programm für junge Pharma-Start-ups. So kann der Pharma-Riese von den kleinen Innovativen lernen – und umgekehrt. Personalpolitisch kommt man sich hier nicht in die Quere, was mit den unterschiedlichen Unternehmensstrukturen zusammenhängt.

Nicht für jeden etwas

Start-ups sind klein und wendig. Flache Hierarchien, Zusammenarbeit auf Zuruf und flexible Arbeitseinteilung zeichnen diese Unternehmen aus. Das muss man als Mitarbeiter wollen. Ebenso wie man feste Strukturen, lange Entscheidungswege und eine hohe Hierarchiestufe eines großen Unternehmens mögen muss. So gibt es für Start-ups und traditionelle Unternehmen immer passende Mitarbeiter. Die entscheidende Frage ist, wie Verantwortliche ihre Kandidaten suchen und wo sie sie finden.

Klassische Pharma-Unternehmen nutzen eher Stellenanzeigen auf Jobportalen und ihrer Homepage sowie Personalberatungen. Diese traditionell risikoscheueren Unternehmen finden nur langsam den Zugang zu Social Recruiting. In der Regel aber bewirbt sich der Kandidat beim Unternehmen.

Jobs in der Start-up-Welt sind ebenfalls begehrt und auf eine Stellenanzeige kommen viele Bewerbungen. Allerdings gehen viele innovative Start-ups mit einem anderen Mindset an die Kandidatensuche heran: Das Unternehmen bewirbt sich beim Kandidaten, es umwirbt ihn.

Grundsätzlich sollten Personalverantwortliche fünf Punkte beachten:

1. Eine klare Stellenbeschreibung

Wer die passenden Kandidaten finden möchte, muss wissen wonach er sucht. Ein genaues Anforderungsprofil ist essentiell im Recruiting. Je besser ein Unternehmen weiß, wen es sucht, desto mehr Klarheit hat es in der Suchzielgruppe und bei der Kampagnengestaltung.

2. Zielgruppendefinition

Sind die Aufgaben formuliert, gilt es, die Zielgruppe zu skizzieren: Demografische Merkmale, Bildungsweg, Charaktereigenschaften und Erfahrung. Wie ticken die idealen Kandidaten? Nur wer seine Zielgruppe genau kennt, weiß auch, wie er sie richtig ansprechen kann.

3. Kommunikationskanäle wählen

Aus der Zielgruppendefinition lassen sich die Kommunikationskanäle ableiten. Dabei sollten Startups ruhig aus dem Vollen schöpfen: Direkte Ansprache auf Business-Plattformen wie Xing und LinkedIn, unkonventionelle Stellengebote auf sozialen Medien wie Instagram, Twitter oder Facebook, aber auch klassische Jobportale und Personalberatungen sind hier zu erwähnen.

4. Die Sprache des Bewerbers sprechen

Start-ups können sich mit ihrer Kommunikation besser auf die Bewerber einstellen als traditionelle Unternehmen. Sie sprechen die Sprache des Bewerbers und nicht die Sprache des Unternehmens. Diesen Vorteil sollten Personalverantwortliche bei der Bewerberansprache bewusst für sich nutzen.

5. Geschwindigkeit

Ein großer Vorteil von Start-ups ist ihre Geschwindigkeit. Sie haben flachere Hierarchien und damit eine wesentlich kürzere Entscheidungsfindung. Nach dem ersten oder zweiten Vorstellungsgespräch treffen sie Personalentscheidungen und haben damit die Nase vorn gegenüber traditionellen und großen Unternehmen, die oftmals Wochen benötigen – und auch dann nicht immer den perfekten Kandidaten gefunden haben. Zeit ist eine Ressource. Verantwortliche in Start-ups sollten ihre Geschwindigkeit definitiv nutzen, Personalverantwortliche in traditionelleren Unternehmen sollten ebenfalls darauf achten, das Vorstellungsprocedere zeitnah zu organisieren.

Fazit: Es wird bunter

Der durch die Digitalisierung einhergehende Strukturwandel der Pharmabranche verteilt die Marktanteile neu. Das wird nicht jedem traditionellen Unternehmen schmecken – ist aber auch keine Überraschung. Entscheidend für traditionelle Pharmaunternehmen und auch für neue digitale Player ist, ein klares Profil zu haben. Was ist unsere Kernkompetenz? Wofür stehen wir? Wer sich hier klar positioniert, wird auch in Zukunft keine Probleme mit qualifizierten Bewerbern haben – und somit am Markt bestehen können. Der größte Druck lastet hier wohl auf Pharmaunternehmen im Markt-Mittelfeld, die mit wenig differenzierten Medikamenten unterwegs sind.

Der Autor Hartmut Eßmann ist Gründer und Geschäftsführer der Eßmann Personalberatung. Auf den Pharmamarkt spezialisiert, unterstützen er und sein Team pharmazeutische Unternehmen bei der Suche und Einstellung von Fachkräften sowie beim nachhaltigen Personalumbau.

19 Start-up-Geschenkideen für Xmas

Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.

19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten

Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com

Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de

Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de

An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de

Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids

Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com

Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de

Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de

Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her

Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com

www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat

Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de

Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de

Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de

Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de

Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de

Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de

Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com

Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop

Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung

Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“

Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.

Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum

Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“

Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.

Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren

Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“

DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau

Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.

GreenTech – der Boom geht zu Ende

Zwar zählt Deutschland rund 3000 Start-ups aus dem GreenTech-Bereich, doch viele kämpfen mit Kapitalmangel, Fachkräftedefizit und einer überlasteten Infrastruktur. Der Boom ist vorbei – eine Einschätzung von Seriengründer und Transformationsexperte Daniel Fellhauer.

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ihrer größten Transformationen seit der Industrialisierung. Jahrzehntelang galten Auto- und Stahlindustrie als Rückgrat des Wohlstands. Nun rückt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Daniel Fellhauer sieht die GreenTech-Branche an einem kritischen Punkt: „GreenTech ist kein Hype, sondern Realität mit echten Herausforderungen. Die Frage ist: Wer bleibt übrig, wenn die Subventionen verschwinden?“ Seine Aussage bringt auf den Punkt, was viele Brancheninsider beschäftigt: der Übergang von gefördertem Wachstum zu marktwirtschaftlicher Reife. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen Innovation und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen können – und wer an überzogenen Erwartungen scheitert.

Der Boom geht zu Ende

„Der Anteil grüner Gründungen ist zuletzt deutlich gesunken“, sagt Daniel Fellhauer. „Vor zwei Jahren war noch jedes dritte neue Start-up nachhaltig ausgerichtet. Heute ist es nicht einmal mehr jedes Vierte. Das ist ein deutliches Warnsignal. Der Markt sortiert sich, Kapital wird selektiver, und viele Ideen schaffen es nicht mehr über die Pilotphase hinaus.“ In den vergangenen fünf Jahren flossen zwar rund 11,7 Milliarden Euro in grüne Start-ups – etwa ein Viertel aller deutschen Risikoinvestitionen –, doch das Geld konzentriert sich zunehmend auf wenige, große Player. „Das zeigt eine Reifung, aber auch eine gefährliche Schieflage“, so Fellhauer. „Wir brauchen Breite, nicht nur Leuchttürme. Wenn die Finanzierungsströme versiegen, bevor Skalierung einsetzt, kippt der ganze Innovationspfad.“ Hinzu kommen steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen und überlastete Netze. „Viele unterschätzen, wie stark Infrastruktur über Wachstum entscheidet“, erklärt er. „Eine Solarfirma kann heute Aufträge für 1.000 Anlagen im Jahr haben. Aber wenn der Netzanschluss neun Monate dauert, bleibt sie auf halber Strecke stehen.“

Deutschland ist längst auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft – doch der Anstieg wird steiler. Die entscheidende Frage lautet: Wird GreenTech zum Fundament der nächsten industriellen Ära, oder zur vertanen Chance einer Generation? Laut einer aktuellen Analyse fließt ein erheblicher Teil staatlicher Investitionen und Subventionen in Deutschland weiterhin in fossile Strukturen – über 60 Milliarden Euro jährlich. Da-bei hatte sich die Bundesregierung bereits 2009 gemeinsam mit anderen Industrieländern verpflichtet, ineffiziente Förderungen für fossile Energieträger bis 2025 zu beenden. Ein Ziel, das laut Fachleuten von Fraunhofer ISI, ZEW und Umweltbundesamt klar verfehlt wird. Daniel Fellhauer warnt: „Das ist kein ideologisches, sondern ein ökonomisches Problem. Solange Kapital und Fördermittel in alte Industrien gelenkt werden, anstatt in skalierbare GreenTech-Lösungen, bleibt Deutschland in der Vergangenheit verhaftet.“

Herausforderungen im deutschen GreenTech-Sektor

Trotz technologischer Fortschritte wird das Wachstum der Branche weiterhin durch strukturelle Probleme gebremst. Zu den größten Hindernissen zählen laut Fellhauer vor allem die unzureichende Netzinfrastruktur, die hohe Kapitalintensität sowie fragmentierte Märkte. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in den Bereichen Energie, Elektronik und Software sind rar, wodurch die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien verlangsamt wird. Gleichzeitig behindert der schleppende Ausbau der Strom- und Wärmenetze eine schnelle Skalierung innovativer Lösungen. Daniel Fellhauer erklärt: „Hinzu kommt, dass viele GreenTech-Unternehmen aufgrund langer Entwicklungszeiten und hoher Anfangsinvestitionen auf beträchtliches Kapital angewiesen sind. Schließlich sorgen unterschiedliche Förderprogramme und komplexe regulatorische Vorgaben dafür, dass Innovationen und Markteintritte ausgebremst werden. Diese Faktoren erschweren nicht nur das Wachstum bereits bestehender Firmen, sondern machen auch den Einstieg für neue Gründerinnen und Gründer deutlich schwieriger.“

Zweite Generation der Nachhaltigkeit für mehr wirtschaftliche Tragfähigkeit

„Nur wer wirtschaftlich denkt, kann nachhaltig handeln“, sagt Daniel Fellhauer. Für ihn ist klar: Die nächste Phase der GreenTech-Bewegung entscheidet sich nicht an Visionen, sondern an Umsetzungsdisziplin. „Wir haben die Ideen, die Technologien und den gesellschaftlichen Rückhalt – jetzt geht es um Strukturen, Prozesse und betriebswirtschaftliche Fitness.“ Er spricht damit vor allem zu Gründerinnen und Gründern, die gerade überlegen, in den Markt einzusteigen. „Ich sehe viele junge Teams, die voller Energie starten – aber ohne belastbares Geschäftsmodell. Das ist gefährlich, weil GreenTech kapitalintensiv ist und die Anlaufphase oft Jahre dauert. Wer heute gründet, braucht einen klaren Plan für Cashflow, Partnerschaften und Skalierung, nicht nur für Storytelling.“

Fellhauer plädiert für eine zweite Generation der Nachhaltigkeit: weniger Ideologie, mehr Industriekompetenz. „Wir müssen wieder lernen, wie man produziert, automatisiert und skaliert, nicht nur, wie man pitcht. Nachhaltigkeit ist kein Marketingbegriff, sondern eine Frage des industriellen Könnens.“ Er empfiehlt, früh Kooperationen mit etablierten Mittelständlern oder Industriebetrieben zu suchen, um Skaleneffekte und Erfahrung zu nutzen. Statt auf Subventionen zu bauen, rät er zu robusten Wertschöpfungsmodellen, die auch ohne politische Förderung bestehen können. „Die besten Green-Tech-Firmen der nächsten Jahre werden die sein, die unabhängig funktionieren – weil sie echte Marktprobleme lösen, nicht weil sie im Förderdschungel überleben.“

Politik und Wirtschaft in gemeinsamer Verantwortung

Damit Nachhaltigkeit tatsächlich zum tragfähigen Standbein der deutschen Wirtschaft wird, braucht es planbare Rahmenbedingungen – aber auch Eigeninitiative. Fellhauer betont, dass Gründerinnen und Gründer nicht auf die perfekte Politik warten dürfen. „Wir brauchen beides: verlässliche Energie- und Förderpolitik und unternehmerischen Pragmatismus.“ Politik müsse langfristige Investitionen ermöglichen, den Kapitalzugang vereinfachen und Fachkräfte mobilisieren. Fellhauer nennt staatlich unterstützte Risikokapitalfonds und europäische GreenTech-Programme als zentrale Hebel, damit Innovationen nicht im Frühstadium scheitern. Zugleich müsse Deutschland die Infrastruktur modernisieren: Netze, Standards, Digitalisierung. „Solange ein Windpark genehmigt, aber nicht ans Netz angeschlossen werden kann, bleibt das alles Theorie“, warnt er. Sein Fazit fällt entsprechend klar aus: „GreenTech wird die neue industrielle Basis – wenn wir sie als solche behandeln. Gründer müssen rechnen, Politiker müssen liefern, und die Gesellschaft muss akzeptieren, dass Nachhaltigkeit ein Geschäftsmodell braucht, keinen Idealismuspreis.“

Daniel Fellhauer hat mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien erfolgreich aufgebaut. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO seiner ursprünglich gegründeten Firma FEBESOL.

HR-Trends 2026

Die Arbeitswelt verändert sich, die Position der Unternehmen wird stärker, eine Rezession auf Management- und Führungsebene droht: die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen. Das sind die fünf größten Herausforderungen für 2026.

Die Arbeitswelt verändert sich - sowohl für Personalmanager*innen als auch für die Belegschaft. Während sich vor wenigen Jahren die Arbeitnehmenden in einer starken Verhandlungsposition befanden, schlägt das Pendel jetzt immer stärker zugunsten der Unternehmen aus. Das eröffnet ihnen die Chance, die Arbeitswelt mehr nach ihren Vorstellungen zu gestalten, um ihren Unternehmenserfolg zu sichern. Gleichzeitig tragen sie auch die große Verantwortung, das Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern, das Engagement zu fördern und die Rolle der KI für die kommenden Jahre mit Weitblick und Sorgfalt auszubalancieren.

Wir werfen einen Blick nach vorne und skizzieren die fünf wichtigsten HR-Trends für die DACH-Region im kommenden Jahr.

1. Kulturelle Transparenz – Strategiewechsel bei der Talentakquise

Die Stagnation der Wirtschaft, der angespannte Arbeitsmarkt, weniger Stellenangebote – all das führt dazu, dass Mitarbeitende lieber in ihren derzeitigen Positionen und Rollen verharren. Die Folge ist ein “Talentestau:” Mitarbeitende, die sonst das Unternehmen verlassen würden, bleiben und blockieren damit die Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten derer, die eher bereit sind, ihre Karriere engagiert voranzubringen. Auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten, diese Engpässe zu überwinden, werden Unternehmen im kommenden Jahr ihre Strategie hin zu mehr kultureller Transparenz ausrichten. Anstatt neue Talente mit einem Wertversprechen oder der einseitigen Hervorhebung positiver Alleinstellungsmerkmale zu gewinnen, kommunizieren sie ihre tatsächlichen Erwartungen und die Realität des Arbeitsalltags klar. Damit betonen sie bewusst auch Aspekte, die weniger passende Bewerbende eher abschrecken - damit sich die wirklich passenden umso stärker angesprochen fühlen. Beispiele dafür können u.a. die Erwartung, wieder vollständig zur Büropräsenz zurückzukehren, Prozessreife und Struktur der Unternehmen sowie die Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag sein.

2. Neudefinition des Erfolgs – Leistung statt Leistungsschau?

Mitarbeitende haben oft das Gefühl, dass ihre tatsächlich geleistete Arbeit nicht richtig bewertet wird und sie nicht ausreichend Anerkennung erfahren. Analysen von Culture Amp ergaben, dass 2025 rund 20 Prozent der Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie sich die Bewertung ihrer Performance zusammensetzt. Die Folge dieser Unkenntnis sind Mutmaßungen und die Fokussierung auf mehr Sichtbarkeit: Mitarbeitende betreiben eine Art Leistungsschau und arbeiten so, dass es vor allem produktiv aussieht. Wenn das Gefühl hinzukommt, einem passiven Monitoring ausgesetzt zu sein – in der DACH-Region nur unter strengen Auflagen erlaubt – konzentrieren sich Mitarbeitende auf das, was vermeintlich gemessen wird. Diese Kluft wird sich 2026 weiter vergrößern, wenn die Verantwortlichen ihre Leistungsbewertung nicht neu ausrichten, um ein vertrauenswürdiges und vollständigeres Bild von der Performance ihrer Mitarbeitenden zu erhalten. Wer hingegen menschzentrierte Feedbacksysteme wie Upward Feedback, 360‑Grad‑Feedback und reflektierende Einzelgespräche verankert, kann das Vertrauen stärken und ein ganzheitlicheres Verständnis der Beiträge der Mitarbeitenden erhalten.

3. Mensch und KI – zwei Seiten der HR-Medaille

2026 werden KI-Tools verstärkt Einzug in den HR-Abteilungen halten. Routineaufgaben wie z.B. eine erste Bewerberauswahl oder die Beantwortung von häufig gestellten Fragen werden zunehmend automatisiert beantwortet. Doch mit den Möglichkeiten der KI wächst auch die Erkenntnis, dass sie nicht die Lösung für alles sein darf. Darüber hinaus tritt 2026 der EU AI Act vollständig in Kraft. Demzufolge werden KI-Tools im Zusammenhang mit Personaleinsatz als Hochrisiko eingestuft: Sie unterliegen sehr strengen Richtlinien bezüglich Transparenz, Kontrolle und Grenzen des KI-Einsatzes. Bei der Frage, welche Aufgaben der KI überlassen werden können und welche nach wie vor die Empathie, die Erfahrung und das Wissen echter HR-Expert*innen erfordern, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auch scheinbar administrative Aufgaben benötigen manchmal den direkten persönlichen Austausch. Unternehmen werden dazu übergehen, deutlicher zu definieren, welche Fragestellungen und Bereiche maschinenbezogene Fähigkeiten und welche menschliche Fähigkeiten erfordern. 2026 wird sich ein deutlicher Trend bemerkbar machen: Die verstärkte Integration von KI in den Personalabteilungen und gleichzeitig die permanente Überprüfung, welche Aufgabenbereiche zukünftig KI-gestützt erledigt werden sollen.

4. Führung neu denken – Managementpositionen verlieren an Attraktivität

Auch das verraten die Analysen von Culture Amp: 72 Prozent der Generation Z sind nicht an Führungspositionen interessiert. Die jungen Arbeitnehmenden bleiben lieber in ihren jeweiligen Rollen, manche entscheiden sich ganz bewusst gegen eine Managementkarriere. Der Reiz, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, nimmt insbesondere im Bereich des mittleren Managements ab: Diese Manager*innen fühlen sich zwischen den Erwartungen der Unternehmensführung und den Erwartungen ihres Teams oft unter starkem Druck. In der Folge könnte es im kommenden Jahr zu einer weiteren Abflachung der Hierarchien in den Unternehmen kommen, manche befürchten gar eine Rezession auf der Management- und Führungsebene. Gleichzeitig eröffnen sich Manager*innen durch den Einsatz von KI-Tools neue Möglichkeiten, ihren Einfluss zu vergrößern. Für jene Talente, die sich darauf einlassen, werden Führungspositionen dadurch zugänglicher und nachhaltiger. In Anbetracht dessen werden sich die Dynamiken in den Teams verändern. Unternehmen werden Führungsrollen zunehmend überdenken und ihre Manager*innen besser unterstützen, statt weitere einzustellen. Denn wenn weniger Menschen führen wollen, braucht es nicht mehr, sondern besser unterstützte Manager*innen.

5. Ambitionen und Leistungsbereitschaft wird außerhalb der Arbeitswelt ausgelebt

Ob berufliche Nebentätigkeit, Ehrenamt oder leidenschaftliches Hobby – immer mehr Mitarbeitende bringen Energie und Motivation für Tätigkeiten auf, die außerhalb ihrer regulären Arbeit liegen. Sie erkennen, dass sie ihre Stärken auch anderswo verwirklichen können. Dieser Trend hin zu mehr Kreativität, Leidenschaft und Erfüllung durch sinnvolle Tätigkeiten nach Feierabend und am Wochenende wird sich auch 2026 fortsetzen. Das Risiko für Unternehmen geht dabei über bloße Ablenkung hinaus: Bleiben angemessene Antworten im kommenden Jahr aus, wandern Ambitionen nach außen ab. Führung muss etwas Besseres anbieten: Die Chance 2026 liegt darin, den Hauptjob so zu gestalten, dass er sich wieder energiegeladen, kreativ und investitionswürdig anfühlt.

Fazit

Die Strömungen und Entwicklungen in der HR-Welt bringen einen fortdauernden Wandel mit sich. Gespannt blicken die Personalabteilungen auf die für 2026 vorgesehene nationale Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie der EU (EU Pay Transparency Directive and Equal Pay). Die weitreichendsten Veränderungen verursacht aber der Einzug der KI in die Arbeits- und Lebenswelt der Mitarbeitenden. Dies wirft unablässig neue Fragen auf: Droht der Talentepool zu versiegen, wenn Aufgaben für Berufseinsteiger*innen von KI übernommen werden und sie infolgedessen keine Erfahrung aufbauen können? Wird sich die Belegschaft eines Unternehmens früher oder später in KI-resistente und KI-affine Gruppen aufspalten? Die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen im Unternehmen, die datengestützte Strategien erfordern.

Der Autor Dr. Arne Sjöström ist Regional Director, People Science EMEA bei Culture Amp mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie und angewandte Forschung.

Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen

Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.

Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.

1. Halluzinationen

KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.

Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.

2. Bias

Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.

Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.

Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.

3. Content-Kannibalisierung

Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.

Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.

4. Wissensoligopol

Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.

Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.

Fazit

Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.

Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).

Code für die künstliche Intelligenz: technische Optimierung für die Ära der KI-Suche

Code für die KI: So optimierst du deine Website technisch mit strukturierten Daten und Protokollen für die besten generativen Suchergebnisse.

Die Regeln der Online-Sichtbarkeit werden neu geschrieben. Es geht nicht mehr nur darum, von einem herkömmlichen Algorithmus indiziert zu werden. Stattdessen müssen Websites so aufbereitet werden, dass sie von künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (LLMs) fehlerfrei interpretiert und verarbeitet werden können.

KI erstellt ihre Antworten, indem sie Inhalte blitzschnell liest, deren Bedeutung versteht und die wichtigsten Fakten daraus extrahiert. Wenn der technische Unterbau einer Website unsauber ist, kann die KI die Informationen entweder nicht zuverlässig finden oder sie falsch interpretieren.

Das bedeutet, die technische Seite der Website – der Code – wird zum Fundament für eine gute Platzierung in den generativen Suchergebnissen. Wer hier Nachholbedarf hat, riskiert, als vertrauenswürdige Quelle für die KI unsichtbar zu werden.

Dieser Artikel beleuchtet die entscheidenden technischen Anpassungen, die notwendig sind, um deine Website optimal für die neue Ära der KI-Suche vorzubereiten.

Kontrolle und Zugang: Die Regeln für Sprachmodelle

Der erste technische Schritt zur Optimierung für KI-Ergebnisse ist die Steuerung des Zugriffs durch die großen Sprachmodelle (LLMs). Traditionell wird der Zugang durch die robots.txt Datei geregelt, die festlegt, welche Bereiche der Website von herkömmlichen Suchmaschinen-Crawlern besucht werden dürfen.

Mit dem Aufkommen verschiedener, spezialisierter KI-Crawler (die nicht immer identisch mit dem Googlebot oder Bingbot sind) entsteht jedoch die Notwendigkeit, diesen neuen Akteuren eigene Regeln zu geben. Es geht darum, Transparenz darüber zu schaffen, welche Daten zur Generierung von Antworten verwendet werden dürfen und welche nicht.

Neue Protokolle für neue Crawler

Experten diskutieren und entwickeln neue Protokolle, um diese Unterscheidung zu ermöglichen. Ein viel diskutierter Ansatz ist die Einführung von Protokollen, die spezifisch den Umgang mit generativer KI regeln. Dies könnte die Einführung von Protokollen wie einer llms.txt Datei beinhalten. Solche spezifischen Dateien könnten festlegen, ob ein KI-Modell Inhalte zur Schulung oder zur generativen Beantwortung von Nutzeranfragen nutzen darf.

Diese Kontrollmechanismen sind entscheidend. Sie geben den Website-Betreibern die Autorität darüber zurück, wie ihre Inhalte in der KI-Ära verwendet werden. Wer hier klare Regeln setzt, schafft die technische Grundlage für eine kontrollierte und damit vertrauenswürdige Sichtbarkeit in den KI-Ergebnissen.

Strukturierte Daten als universelle KI-Sprache

Nach der Regelung des Zugangs durch Protokolle ist die Strukturierung der Inhalte der wichtigste technische Schritt. Suchmaschinen nutzen strukturierte Daten schon lange, um Rich Snippets in den klassischen Ergebnissen anzuzeigen. Für die KI sind diese Daten jedoch absolut essenziell.

Strukturierte Daten, die auf dem Vokabular von Schema.org basieren, sind im Grunde eine Übersetzungshilfe im Code, die dem Sprachmodell den Kontext des Inhalts direkt mitteilt. Sie sind die "Sprache", die die KI am schnellsten und präzisesten versteht.

Die Bedeutung für die Generierung

Wenn ein Nutzer eine Frage stellt, sucht die KI nicht nur nach Stichwörtern, sondern nach definierten Informationstypen. Mit strukturierten Daten liefert man der KI diese Informationen als fertige, fehlerfreie Bausteine.

- Fehlerfreie Extraktion: Die KI muss keine Textpassagen interpretieren, um beispielsweise ein Rezept, die Bewertung eines Produkts oder einen FAQ-Abschnitt zu identifizieren. Die korrekte Auszeichnung macht die Daten sofort nutzbar.

- Vertrauensbildung: Fehlerhafte oder inkonsistente strukturierte Daten führen zu einer falschen Interpretation und können bewirken, dass die KI deine Seite als unzuverlässig einstuft.

Die Implementierung muss fehlerfrei sein und sollte alle relevanten Inhaltstypen der Website abdecken. Nur eine saubere Schema-Implementierung garantiert, dass deine Fakten korrekt in die generativen Antworten der KI einfließen.

Ladezeit und Interaktivität als Vertrauenssignal

Die Geschwindigkeit und die Nutzbarkeit einer Website sind in der Ära der KI-Suche nicht mehr nur ein Komfortfaktor, sondern ein entscheidendes technisches Vertrauenssignal. Wenn deine Seite langsam lädt oder schlecht bedienbar ist, wird das von der KI als Indikator für mangelnde Qualität und niedrige Autorität gewertet.

Die Basis dafür sind die sogenannten Core Web Vitals (CWVs). Diese Messwerte, die sich auf das Nutzererlebnis konzentrieren, sind feste Ranking-Faktoren und haben direkten Einfluss darauf, ob eine KI deine Seite als zitierwürdig einstuft:

- LCP (Largest Contentful Paint): Misst die Zeit, bis der größte sichtbare Inhalt geladen ist.

- FID/INP (First Input Delay / Interaction to Next Paint): Misst die Zeit bis zur ersten Interaktion und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Seite.

- CLS (Cumulative Layout Shift): Misst die visuelle Stabilität.

Mobile Performance ist der Schlüssel

Da ein Großteil der Online-Aktivität über mobile Geräte stattfindet, legt die KI höchsten Wert auf die Optimierung der Mobilversion. Eine schlechte mobile Performance kann das gesamte Ranking negativ beeinflussen.

Die technische Anpassung muss daher darauf abzielen, die CWVs zu perfektionieren. Dies beinhaltet die Optimierung von Bildern, das Bereinigen unnötiger Code-Lasten und das Priorisieren wichtiger Ressourcen. Eine schnell ladende und reaktionsfreudige Website signalisiert nicht nur dem Nutzer, sondern auch der KI, dass die Quelle professionell und damit vertrauenswürdig ist.

Redundanz vermeiden: kanonische Klarheit

Eines der größten technischen Probleme für KI-Modelle ist die Verwirrung durch doppelte Inhalte (Duplikate). Wenn die gleiche Information unter verschiedenen URLs verfügbar ist, weiß die KI nicht, welche die Originalquelle darstellt. Dies zersplittert deine Autorität.

Der technische Schlüssel zur Lösung ist der Canonical Tag (<link rel="canonical" ...>). Dieser Tag im Code muss auf jeder Seite korrekt auf die bevorzugte, indexierbare URL zeigen. Durch die Vermeidung von Duplikaten und die korrekte Nutzung dieses Tags stellst du technisch sicher, dass die KI deine Inhalte als eindeutig und autoritär wahrnimmt und dich als zuverlässigen Faktenlieferanten zitiert.

Schlussworte

Die Zukunft der Online-Sichtbarkeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert. Der Erfolg hängt von einer technisch sauberen Vorbereitung ab.

Die wichtigsten Schritte in der Generative Engine Optimization (GEO) sind:

1. Zugangskontrolle durch Protokolle wie die diskutierte llms.txt Datei.

2. Die Nutzung von strukturierten Daten als unverzichtbare KI-Sprache.

3. Die Perfektionierung der Core Web Vitals als Vertrauenssignal.

4. Die Vermeidung von Duplikaten durch kanonische Klarheit.

Investiere in diese technische Qualität, um Autorität und Sichtbarkeit in der Ära der KI-generierten Antworten zu sichern.

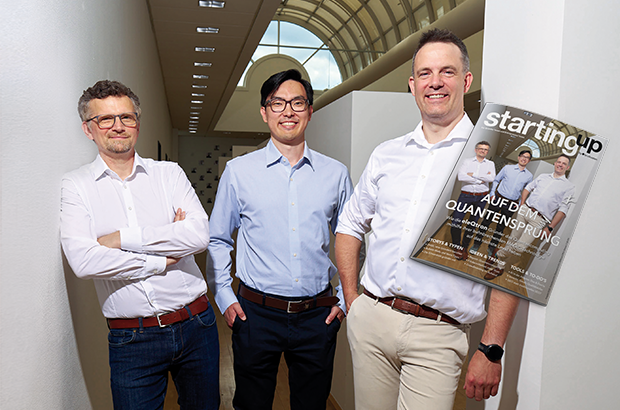

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Eva Helmeth: Mutig neue Wege gehen

Eva Helmeth (44) ist die Gründerin und CEO von MON COURAGE – einer Naturkosmetikmarke, die Hautpflege für unterwegs neu denkt. Die Anthropologin und Heilpflanzenexpertin lebt als moderne Nomadin und reist um die Welt, um die besten pflanzlichen Wirkstoffe zu finden. Im Juni 2025 pitchte Eva in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL). Mehr dazu im Interview.

Eva, was hat dich dazu bewogen, in der VOX-Gründer*innen-Show „Die Höhle der Löwen“ mitzumachen?

In meinem Freundeskreis hörte ich seit 2020: „Du musst deine Hautpflege-Sticks unbedingt bei DHDL vorstellen.“ Ich wollte mir damit aber Zeit lassen. So ein Format kann ein gewaltiger Katalysator sein. Es kann dich nach vorne katapultieren – oder dich überrollen, wenn du noch nicht bereit bist. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt gehe, dann zum richtigen Zeitpunkt.

Wie hast du diesen für dich richtigen Zeitpunkt definiert?

Ich habe drei Jahre lang bewusst gewartet. Für mich war entscheidend, dass MON COURAGE kein reines Ideenprojekt mehr war, sondern auf eigenen Beinen steht. Ich wollte Erfahrungswerte mitbringen – in der Produktion, im Vertrieb, im Feedback der Kundinnen und Kunden. Der richtige Zeitpunkt hieß für mich konkret, getestete Produkte, etablierte Marketingkanäle und eine solide Lieferkette vorweisen zu können. Als all das stand, war klar: Jetzt oder nie – denn jetzt sind wir stabil genug, um eine Welle wie DHDL reiten zu können.

Wie war zu diesem Zeitpunkt deine Haltung zu DHDL?

Ich habe die Sendung vorher ehrlich gesagt nie geschaut. Es kursierten Geschichten von Durchbrüchen bis hin zu absoluten Pleiten. Ich habe es als Chance gesehen, meine Geschichte zu erzählen und damit einen Investor oder eine Investorin zu überzeugen der bzw. die wirklich zu MON COURAGE passt. Mir war klar, dass es im Fernsehen in erster Linie um Unterhaltung geht. Als Nomadin, die ihr Kosmetikunternehmen aufbaut während sie weltweit nach Rohstoffen sucht, habe ich genügend Geschichten auf Lager. Das hat mir geholfen, ganz ohne Erwartungsdruck in die Aufzeichnung zu gehen.

Was waren für dich die wichtigsten Learnings aus dem Bewerbungsprozess?

Ich war gerade auf den Philippinen auf der Suche nach passenden Kokosölproduzenten, als ich das erste Gespräch mit der Produktionsfirma führte. Nachdem ich bisher nur Ölraffinerien gefunden hatte, die teils schimmliges Kokosfleisch verarbeiteten, war ich kurz davor, die Suche abzubrechen. Doch plötzlich tat sich eine neue Fährte auf. Ich erzählte von dieser Odyssee – und sie waren begeistert.

Ich habe dabei vor allem eines gelernt: Menschen lieben echte Geschichten. Und die besten Geschichten entstehen nicht am Schreibtisch, sondern da draußen – bei echten Begegnungen, im echten Leben

Wie hast du dann die TV-Show bzw. Aufzeichnung erlebt?

Als die Zusage kam, war ich in einem kleinen Dorf in Sri Lanka. „Eva, du bist genommen. Hast du nächsten Mittwoch Zeit?“ Drei Tage später landete ich in Deutschland – und hatte so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung. Aber vielleicht war genau das mein Glück: Mein Pitch war dadurch pur, lebendig, ungefiltert. Ich hatte richtig Lust auf den Dreh. Die Interviews backstage waren ein schöner Auftakt, die Aufregung hinter dem Tor unvergesslich. Als ich dann vor den Löwen stand, war ich fokussiert und klar. Sie waren wirklich sehr höflich und interessiert, kein Gebrüll, kein Zerfleischen – vielleicht doch eher Stubentiger?

Einige „Löwen“ haben deinen Lebensstil als Nomadin infrage gestellt. Wie lässt sich denn ein wachsendes Unternehmen führen, wenn du selbst in der Welt unterwegs bist?

Ich verstehe den Reflex – klassische Unternehmensführung sieht anders aus. Aber MON COURAGE ist kein klassisches Unternehmen. Unser ganzes Konzept basiert auf echter Verbindung: zu den Menschen, die unsere Rohstoffe anbauen, und zu den Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte nutzen. Gerade weil ich unterwegs bin, lerne ich die Menschen kennen, die hinter unseren Zutaten stehen. Ich sehe, unter welchen Bedingungen produziert wird, kann direkt und fair einkaufen, neue Ideen entwickeln und Innovationen frühzeitig aufspüren.

Remote zu arbeiten heißt nicht, abwesend zu sein. Im Gegenteil: Ich bin im täglichen Austausch mit meinem Team, wir arbeiten digital und gleichzeitig sehr eng zusammen. Mein Lebensstil erfordert klare Kommunikation, Vertrauen und Teamkolleginnen, die diese Freiheit schätzen. Aber genau das ist ja MON COURAGE: mutig neue Wege gehen.

Careertune: Vergleichsplattform für Weiterbildungsangebote gestartet

Das 2025 von Felix Hüsgen und Finn Prietzel in Mannheim gegründete Start-up Careertune hat eine Vergleichsplattform für staatlich geförderte Weiterbildungen gestartet. Ziel ist es, Arbeitssuchenden den Zugang zu passenden Kursen zu erleichtern – und so den Weg in zukunftssichere Jobs zu ebnen.

Erst vor wenigen Tagen ging durch die Medien: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zum ersten Mal seit 2015 wieder auf über 3 Millionen gestiegen. Gleichzeitig verändert sich der Arbeitsmarkt rasant: Automatisierung und künstliche Intelligenz lassen traditionelle Tätigkeiten verschwinden, während neue Berufsbilder wie etwa „Prompt Engineer“ entstehen.

Allein 2024 nutzten über 200.000 Menschen einen Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit, um sich für neue Jobs zu qualifizieren. Doch bisher mussten Arbeitssuchende geeignete Kurse mühsam selbst recherchieren – Erfahrungsberichte sind oft unübersichtlich, Bewertungen fehlen, und die Vielzahl an Bildungsträgern erschwert die Entscheidung.

Careertune: Mit wenigen Klicks zum passenden Kurs

Genau hier setzt Careertune an: Nutzer*innen geben ihre Interessen, Vorerfahrungen, den gewünschten Zeitrahmen und Standort an. Ein Algorithmus schlägt daraufhin passende, geförderte Weiterbildungen vor. Anbietende und Kurse können anschließend transparent nach Inhalten, Dauer, Lernform (Präsenz oder Online) sowie Bewertungen verglichen werden.

Zum Start sind bereits über 20 Bildungsträger mit mehr als 500 Kursen auf der Plattform vertreten – von IT-Weiterbildungen über kaufmännische Angebote bis hin zu Pflege- und Handwerksqualifikationen.

„Bislang mussten Arbeitslose stundenlang Kurse recherchieren – wir wollen, dass sie mit wenigen Klicks den passenden Weg in ihre berufliche Zukunft finden“, erklärt Mitgründer Felix Hüsgen.

Die Plattform ist für Nutzer*innen kostenlos. Careertune vermittelt lediglich die Kursanfragen an die Bildungsträger.

Mehr Transparenz in der Weiterbildung schaffen

Careertune wurde im April 2025 von Felix Hüsgen und Finn Prietzel in Mannheim gegründet. Nach ersten Erfahrungen als Gründer und App-Entwickler entwickelten die beiden ihre Idee gemeinsam mit Arbeitslosen und Bildungsträgern.

„Wir brennen für das, was wir beruflich machen“, sagt Finn Prietzel. „Genau das wünschen wir uns auch für unsere Nutzer: eine Weiterbildung, die wirklich passt – und die Chance auf einen Job, für den sie selbst brennen.“

Neben Arbeitslosen sollen auch Mitarbeitende von Jobcentern und Arbeitsagenturen profitieren: Die Plattform soll sie bei der zeitaufwändigen Beratung entlasten. Langfristig plant das Start-up, zusätzlich die Vermittlung in passende Jobs aufzubauen.

Humanoide Roboter: Vision und Realität

Der Weltroboterverband IFR veröffentlicht sein Positionspapier zu Trends, Chancen und möglichen Grenzen rund um das Thema humanoide Roboter.

Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in Trends, Chancen und mögliche Grenzen humanoider Roboter bietet das neue Positionspapier der International Federation of Robotics.

„Futuristisch anmutende humanoide Roboter, die in unserem Zuhause, in Unternehmen und in der Öffentlichkeit arbeiten, faszinieren die Menschen“, sagt Takayuki Ito, Präsident der International Federation of Robotics. „Da die Welt in der wir leben auf den menschlichen Körper zugeschnitten ist, liegt die Idee eines schnellen, universellen Helfers in der Produktion und bei Dienstleistungen auf der Hand. Ob und wann es aber zu einer massenhaften Nutzung von Humanoiden kommen wird, bleibt ungewiss. Nicht zu erwarten ist jedenfalls, dass Humanoide in Zukunft die derzeit auf dem Markt befindlichen Robotertypen ersetzen. Stattdessen werden sie bestehende Technologien ergänzen und erweitern.“

Einsatz von Humanoiden in den Regionen

In den Vereinigten Staaten arbeiten Tech-Unternehmen wie NVIDIA, Amazon und Tesla intensiv an KI- und Robotertechnologien. Neben der Finanzierung durch das Militär wird diese Entwicklung auch durch zahlreiche private Investitionen unterstützt. Das führt zu einer bedeutenden Start-up-Szene, die sich auf humanoide Roboter spezialisiert. Besonders groß ist das Interesse an Humanoiden in Branchen wie der Logistik und in der Fertigung. Dabei werden humanoide Roboter weniger als soziale Begleiter gesehen, sondern eher als Werkzeuge, die dabei helfen, Produktivität und Effizienz zu steigern. So liegt der Schwerpunkt verstärkt auf praktischen Anwendungen und weniger auf der Integration von Robotern in das tägliche soziale Leben.

In China nehmen die Humanoiden eine zentrale Stellung in der nationalen Robotik-Strategie ein. Die Regierung möchte in diesem Technologiebereich Kompetenz und globale Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis stellen. Der Einsatzschwerpunkt liegt dabei im Dienstleistungssektor, beispielsweise für die Kundenbetreuung. Die Automatisierung von Produktionslinien in der Fertigung und der Einsatz von Humanoiden, um weniger von menschlichen Arbeitskräften abhängig zu sein, scheint nur auf zweiter Ebene wichtig zu sein. Kernelement der chinesischen Strategie ist der Aufbau einer skalierbaren Lieferkette für Schlüsselkomponenten.

Japan ist ein Pionier in der Entwicklung humanoider Roboter. Als frühes Beispiel wurde Hondas Asimo bereits im Oktober 2000 vorgestellt. Roboter werden in Japan eher als Gefährten, denn als bloße Werkzeuge gesehen. Humanoide Roboter wie Pepper und Palro sind demzufolge in erster Linie als Sozialroboter konzipiert und kommen in Bildungseinrichtungen, Geschäften und Altenpflegeeinrichtungen zum Einsatz. Diese Ausrichtung spiegelt die Nachfrage einer alternden Gesellschaft wider, mit der Japan konfrontiert ist. Ein wichtiger Schwerpunkt der Projekte liegt auf Robotern, die harmonisch mit Menschen zusammenleben können und als Teil der Gesellschaft akzeptiert sind. Führende Unternehmen wie Kawasaki entwickeln humanoide Roboter als eine Forschungsplattform.

In Europa wird auf die ethischen Implikationen von Robotik und KI besonderes viel Wert gelegt. Im Fokus stehen kollaborative Roboter, die im industriellen Umfeld mit Menschen zusammenarbeiten. Kernthemen sind die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz und die Nachahmung menschlicher Fähigkeiten. Die Arbeitskraft von Menschen zu kompensieren, steht dagegen nicht im Fokus. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf einem menschenzentrierten Design und den sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Robotern. Die europäischen Unternehmen stehen dem Einsatz von Humanoiden generell eher zurückhaltend gegenüber, wenn es um die kurz- bis mittelfristigen Automatisierungsaufgaben im Fertigungs- und Dienstleistungssektor geht.

+++ Ein bahnbrechendes Robotik Start-up aus Deutschland ist NEURA-Robotics: Hier geht’s zu unserer Gründerstory von NEURA Robotics +++

Ausblick

Dank ihrer menschenähnlichen Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit sind die Humanoiden prädestiniert, komplexe Aufgaben zu automatisieren, mit denen heutige Roboter durch herkömmliche Programmiermethoden Schwierigkeiten haben. Einen massenhaften Einsatz als universelle Haushaltshelfer dürfte es jedoch kurz- bis mittelfristig nicht geben.

Das POSITION PAPER Humanoid Robots - Vision and Reality von IFR gibt's hier zum freien Download

Food-Innovation-Report

Wie Food-Start-up-Gründer*innen im herausfordernden Lebensmittelmarkt erfolgreich durchstarten und worauf Investor*innen besonders achten.

Food-Start-ups haben in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Der zunehmende Wunsch nach nachhaltiger, gesunder und funktionaler Ernährung, das wachsende Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz sowie der Trend zur Individualisierung der Ernährung haben eine neue Gründungswelle ausgelöst. Dennoch: Der Markteintritt im deutschen Lebensmittelmarkt zählt zu den anspruchsvollsten Herausforderungen, denen sich Gründer*innen stellen können. Wer als Start-up nicht durch außergewöhnliche Innovation oder gezielte Nischenstrategie punktet, hat kaum eine Chance, hier gelistet zu werden.

Ohne klare Zielgruppenfokussierung, glaubwürdiges Produktversprechen und professionelle Umsetzung funktionieren auch gute Ideen nicht – wie es u.a. die Frosta-Tochter elbdeli (trotz starker Marke keine Resonanz) und Bonaverde (Kaffeemaschine mit Röstfunktion, die trotz Kickstarter-Erfolg) scheiterte zeigen.

Da dieser Markt so groß ist, ist er auch stark reguliert, hochkonkurrenzfähig und von mächtigen Einzelhandelsstrukturen dominiert. Zu den größten Hürden zählen die komplexe Regulatorik, Logistik und Produktion, Finanzierung sowie die Konsument*innenakzeptanz.

Laut dem Deutschen Startup Monitor nennen 43 Prozent aller Start-ups die Finanzierung als größte Hürde. Kapitalbedarf entsteht früh – für Verpackungen, Lebensmittelsicherheit, Produktion, Mindestabnahmemengen und Vertrieb.

Ein typisches Seed-Investment liegt zwischen 250.000 und 1,5 Millionen Euro. In späteren Phasen steigen institutionelle VCs mit Ticketgrößen von bis zu fünf Millionen Euro ein. Erfolgreiche Exits wie der Verkauf von yfood an Nestlé (2023) zeigen: Der Markt ist in Bewegung, aber selektiv.

Functional Food als Innovationsmotor – aber nicht der einzige

Functional Food ist längst mehr als ein Trend: Es ist ein wachsendes Segment mit wissenschaftlicher Fundierung. Produkte wie funktionale Riegel, Drinks oder Functional Coffee verbinden Geschmack mit gesundheitlichem Mehrwert. Besonders gefragt sind derzeit Inhaltsstoffe wie Adaptogene, Pro- und Präbiotika, pflanzliche Proteine und weitere Mikronährstoffe.

Zugleich gewinnen auch alternative Proteinquellen (Pilze, Algen, Fermentation), klimapositive Lebensmittel und Zero-Waste-Konzepte an Bedeutung. Konsument*innen wollen Ernährung, die nachhaltig und leistungsfördernd ist.

Worauf Investor*innen achten – und was sie abschreckt

Aus Sicht eines/einer Investor*in zählen nicht nur Produktidee und Branding. Entscheidender ist:

- Ist das Team umsetzungsstark, resilient, multidisziplinär?

- Gibt es Traktion (z.B. Verkaufszahlen, Feedback, D2C-Erfolge)?

- Wie realistisch ist der Finanzplan? Sind Margen und Logistik durchdacht?

- Ist das Produkt skalierbar – auch international?

Abschreckend wirken hingegen: überschätzte Umsatzprognosen, fehlende Markteinblicke, instabile Lieferketten oder reine Marketingblasen ohne echte Substanz.

Es ist unschwer zu erkennen: Wer im Food-Bereich gründen will, braucht mehr als eine gute Idee. Der deutsche Markt ist selektiv, komplex und durch hohe Einstiegshürden geprägt. Gleichzeitig ist er enorm spannend für alle, die bereit sind, langfristig zu denken, regulatorisch sauber zu arbeiten und echten Mehrwert zu schaffen.

Food-Start-ups, die ihre Zielgruppe kennen, finanziell solide aufgestellt sind und wissenschaftlich fundierte Produkte entwickeln, haben reale Chancen auf Marktdurchdringung – besonders, wenn sie es schaffen, Handelspartner*innen und Konsument*innen gleichermaßen zu überzeugen.

Investor*innen sind bereit, in solche Konzepte zu investieren, aber sie erwarten mehr als Visionen: Sie erwarten belastbare, integrierte Geschäftsmodelle mit echtem Impact.

Internationaler Vergleich: Was Food-Start-ups in den USA anders machen

Die USA gelten als Vorreiter für Food-Innovation. Der Markt ist schneller, risikofreudiger und deutlich kapitalintensiver. Allein im Jahr 2023 flossen in den USA rund 30 Milliarden US-Dollar Wagniskapital in FoodTech und AgriFood-Start-ups – ein Vielfaches im Vergleich zu Deutschland. Start-ups wie Beyond Meat, Impossible Foods oder Perfect Day konnten in kurzer Zeit hunderte Millionen Dollar einsammeln, skalieren und international expandieren. Die wesentlichen Unterschiede zur deutschen Szene sind:

- Zugang zu Kapital: Amerikanische Gründer*innen profitieren von einer ausgeprägten Investor*innenlandschaft mit spezialisierten VCs, Family Offices und Corporate Funds. In Deutschland dominiert oft konservative Zurückhaltung.

- Marktzugang: Der US-Markt ist dezentraler organisiert. Start-ups können regional Fuß fassen und wachsen, ohne gleich auf landesweite Listungen angewiesen zu sein.

- Regulatorik: Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) ist in vielen Bereichen offener gegenüber neuen Inhaltsstoffen und Health Claims – das ermöglicht schnellere Markteinführungen.

- Kultur & Narrative: Amerikanische Konsument*innen sind innovationsfreudiger. Sie schätzen Storytelling, Vision und Purpose deutlich mehr als europäische Kund*innen.

Das bedeutet nicht, dass der US-Markt einfacher ist. Er ist aber zugänglicher für disruptive Ideen, insbesondere wenn sie skalierbar und investor*innentauglich aufgesetzt sind.

Operative Herausforderungen: vom Prototyp zur Produktion

Die operative Skalierung ist einer der größten Stolpersteine für Food-Start-ups. Eine Rezeptur im Labormaßstab oder im Handwerk zu entwickeln, ist vergleichsweise einfach. Sie jedoch für den industriellen Maßstab zu adaptieren, bringt komplexe Fragestellungen mit sich:

- Wo finde ich einen Co-Packer mit Kapazitäten für Kleinserien?

- Wie skaliert mein Produkt ohne Qualitätsverlust?

- Wie optimiere ich Haltbarkeit ohne künstliche Zusätze?

- Welche Verpackung schützt das Produkt, erfüllt die Nachhaltigkeitsansprüche und passt zu den Preisvorgaben des Handels?

In Deutschland ist die Infrastruktur für Food-Start-ups im Vergleich zu den USA oder den Niederlanden unterentwickelt. Während es in den USA Inkubatoren mit angeschlossenen Produktionsstätten (z.B. The Hatchery in Chicago oder Pilotworks in New York) gibt, fehlt es hierzulande oft an bezahlbaren, flexiblen Produktionslösungen.

Gerade nachhaltige Verpackungen stellen viele Gründer*innen vor Probleme: Biologisch abbaubare Alternativen sind teuer, nicht immer kompatibel mit Logistikprozessen und oft nicht lagerstabil genug. Ein Spagat, der Investitionen und viel Know-how erfordert.

Erfolgsfaktor Vertrieb: Wie Produkte wirklich in den Handel kommen

Viele unterschätzen den Aufwand, der hinter einem erfolgreichen Listungsgespräch steht. Händler*innen erwarten nicht nur ein gutes Produkt – sie wollen einen Business Case:

- Wie hoch ist die Spanne für den Handel?

- Wie ist die Wiederkaufsquote?

- Wie sieht das Launch-Marketing aus?

- Gibt es POS-Materialien oder begleitende Werbekampagnen?

Ein Listungsgespräch ist kein Pitch – es ist ein Verhandlungstermin auf Basis knallharter Zahlen. Ohne überzeugende Umsatzplanung, Distributionserfahrung und schnelle Liefer- fähigkeit hat ein Start-up kaum Chancen auf eine langfristige Platzierung im Regal. Viele Gründer*innen lernen das schmerzhaft erst nach dem Launch.

Zukunftstechnologien im Food-Bereich

Die Food-Branche steht am Beginn einer technologischen Revolution. Neue Verfahren wie Präzisionsfermentation, Zellkultivierung, 3D-Food-Printing oder molekulare Funktionalisierung eröffnen völlig neue Produktkategorien. Beispiele sind:

- Perfect Day (USA) stellt Milchprotein via Mikroorganismen her – völlig ohne Kuh.

- Formo (Deutschland) produziert Käseproteine durch Fermentation.

- Revo Foods (Österreich) bringt 3D-gedruckten Fisch auf pflanzlicher Basis in die Gastronomie und Handel.

Diese Technologien sind kapitalintensiv, regulatorisch komplex, aber langfristig zukunftsweisend. Wer heute die Brücke zwischen Wissenschaft, Verbraucher*innenbedürfnis und industrieller Machbarkeit schlägt, wird zu den Innovationsführer*innen von morgen zählen.

Neben dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel gewinnen alternative Vertriebskanäle zunehmend an Bedeutung. Insbesondere spezialisierte Bio- und Reformhäuser wie Alnatura, Denns oder basic bieten innovativen Start-ups einen niedrigschwelligen Einstieg, da sie auf trendaffine Sortimente, nachhaltige Werte und kleinere Produzent*innen setzen. Hier zählen Authentizität, Zertifizierungen und persönliche Beziehungen mehr als reine Umsatzversprechen.

Auch der Onlinehandel wächst rasant: Der Anteil von E-Commerce im deutschen Lebensmitteleinzelhandel liegt zwar erst bei etwa drei bis vier Prozent, doch Plattformen wie Amazon Fresh, Picnic, Knuspr oder Getir bieten zunehmend Raum für neue Marken. Gerade Quick-Commerce-Anbietende ermöglichen kurzfristige Testmärkte und agile Vertriebspiloten in urbanen Zielgruppen.

Der Blick in die USA zeigt, was in Europa bevorsteht: Dort erzielt TikTok bereits über seinen eigenen TikTok Shop mehr als 20 Milliarden US-Dollar Umsatz – Tendenz stark steigend. Immer mehr Food-Start-ups nutzen die Plattform direkt als Verkaufs- und Marketingkanal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähnliche Social-Commerce-Strukturen auch in Europa an Relevanz gewinnen – sei es über TikTok, Instagram oder neue, native D2C-Plattformen.

Weitere Trendfelder, die aktuell in den Fokus rücken, sind unter anderem:

- Regeneratives Essen: Lebensmittel, die nicht nur neutral, sondern positiv auf Umwelt und Biodiversität wirken. Beispiele: Produkte mit Zutaten aus regenerativer Landwirtschaft oder CO₂-bindende Algen.

- Blutzuckerfreundliche Ernährung: Start-ups wie Levels (USA) oder NEOH (Österreich) zeigen, wie personalisierte Ernährung über Glukose-Monitoring neue Märkte erschließen kann.

- „Food as Medicine“: Produkte, die gezielt auf chronische Beschwerden oder Prävention ausgelegt sind – beispielsweise bei Menstruationsbeschwerden, Wechseljahren oder Verdauungsstörungen.

- Zero-Waste-Produkte: Verwertung von Nebenströmen (z.B. aus Brauereien oder Obstpressen) zur Herstellung von Lebensmitteln mit Nachhaltigkeitsanspruch.

- Biohacking-Produkte: hochfunktionale Lebensmittel für kognitive Leistung, Schlaf, Erholung oder hormonelle Balance wie zum Beispiel der Marke Moments – by Biogena.

Die Zukunft von Food liegt in der Synthese aus Wissenschaft, Individualisierung und Nachhaltigkeit. Start-ups, die diese Megatrends frühzeitig besetzen, positionieren sich als Pioniere für eine neue Esskultur. Besonders wichtig in der Investor*innenansprache sind:

- Fundierte Zahlenkenntnis: Gründer*innen sollten Unit Economics, Break-Even-Szenarien und Roherträge detailliert erklären können. Vage Aussagen über Marktpotenzial reichen nicht – es braucht belastbare Szenarien.

- Proof of Concept: Idealerweise liegt bereits ein MVP (Minimum Viable Product) mit echter Kund*innenvalidierung vor. Pilotprojekte mit Handelspartner*innen oder Online-Abverkäufe liefern harte Daten.

- Storytelling mit Substanz: Purpose ist gut – aber er muss betriebswirtschaftlich verankert sein. Was motiviert das Team? Wo liegt der USP? Wie stark ist der Wettbewerb?

- Team-Komplementarität: Ein starkes Gründer*innen-Team vereint Produkt- und Marktwissen, betriebswirtschaftliches Denken und Leadership-Kompetenz.

- Exit-Szenario: Investor*innen wollen eine Perspektive: Wird es ein strategischer Verkauf, ein Buy- & Build-Modell oder ein langfristiger Wachstums-Case?

Wer Investor*innen mit klarer Struktur, realistischen Annahmen und ehrlicher Kommunikation begegnet, hat bessere Chancen auf Kapital – inbesondere in einem Markt, der aktuell selektiver denn je agiert. Genau hier liegt die Kernkompetenz von Food-Start-up-Helfer*innen wie der Alimentastic Food Innovation GmbH, die nicht nur in innovative Unternehmen investiert, sondern ihnen aktiv dabei hilft, die oben genannte operative Komplexität zu überwinden und den Time to Market signifikant zu verkürzen – von der Produktidee bis hin zur Umsetzung im Handel.

Fazit

Der deutsche Food-Start-up-Markt ist herausfordernd, aber voller Chancen. Wer heute erfolgreich gründen will, braucht nicht nur eine starke Produktidee, sondern ein tiefes Verständnis für Produktion, Vertrieb, Kapitalstruktur und Markenaufbau. Functional Food, nachhaltige Innovationen und technologiegetriebene Konzepte bieten enorme Wachstumsmöglichkeiten – vorausgesetzt, sie werden professionell umgesetzt und skalierbar gedacht.

Der Autor Laurenz Hoffmann ist CEO & Shareholder der Alimentastic Food Innovation GmbH und bringt langjährige Erfahrung aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit.

„Österreich hat einen langen Atem – und das zahlt sich im Bereich Applied AI aus“

Als führende Standorte in Sachen Künstliche Intelligenz liegen die USA und Asien auf der Hand, doch auch in Österreich gibt es eine vielfältige AI-Landschaft. Welche Vorteile der Standort für künstliche Intelligenz mit sich bringt und welche Rolle dabei Applied AI spielt, weiß Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und CEO der EnliteAI.

Clemens Wasner ist Gründer des österreichischen Verbandes für Künstliche Intelligenz, AI Austria und CEO des Wiener Venture Studios EnliteAI. Der studierte Informatiker arbeitete über ein Jahrzehnt in Asien, bevor er 2017 EnliteAI gründete.

Herr Wasner, Sie kennen die AI-Szene aus erster Hand. Wie gut ist Österreich im internationalen Vergleich aktuell aufgestellt, wenn es um Applied AI geht?

Gemessen an seiner Größe steht Österreich erstaunlich gut da. Unsere AI–Landscape verzeichnet mittlerweile über 450 Unternehmen, die aktiv mit KI arbeiten – nicht nur Start-ups, sondern auch klassische Industrieunternehmen, Dienstleister und der öffentliche Sektor. Gerade im Bereich der industriellen Anwendungen ist Österreich breit aufgestellt: Es gibt zahlreiche Corporates, die eigene Competence Center gegründet, Ausgründungen vorgenommen oder Lizenzmodelle für KI aufgebaut haben. Auch die Zahl der Inkubatoren und Corporate Venture Capitalisten ist beachtlich. Das Thema ist in der Realwirtschaft angekommen – und das nicht erst seit gestern. Bereits 2018 gab es hierzulande einen deutlichen Aufschwung. Im Bereich der Spitzenforschung sind wir ebenfalls stark: Mit drei sogenannten ELLIS-Hubs – European Laboratory for Learning and Intelligent Systems – gehören wir zur europäischen Spitze, gemessen an der Größe des Landes.

Sie sprechen beim Blick auf Österreich oftmals vom „AI-Standort mit langem Atem“. Was genau meinen Sie damit und was macht aus Ihrer Sicht einen exzellenten Standort für AI-Start-ups aus?

Der „lange Atem“ ist positiv gemeint und beschreibt das, was Österreich im Bereich Forschung & Entwicklung auszeichnet: kontinuierliche Investitionen, strategischer Weitblick und langfristige Förderstrukturen. Die Steiermark war lange OECD-Spitzenreiter bei F&E-Ausgaben, Wien verfügt über eine dichte Forschungslandschaft. Das sind keine kurzfristigen Hypes, sondern über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Österreich verfügt zudem über eine differenzierte Förderarchitektur, die alle TRL-Stufen abdeckt – von der Grundlagenforschung bis zur Markteintrittsunterstützung. Auch Clusterstrukturen spielen eine Rolle: In Life Sciences etwa gibt es in Wien und Graz funktionierende Ökosysteme, in denen zunehmend auch KI eine Rolle spielt. Diese Verankerung ermöglicht Planbarkeit, die gerade in technologieintensiven Bereichen entscheidend ist.

Zu den Schlüsselfaktoren einen erfolgreichen Standorts zählen Infrastruktur, Talent Pool und Anwendungsmöglichkeiten. Wo sehen Sie hier derzeit die größten Hebel – und auch die größten Defizite – in Österreich?

Ein klarer Vorteil liegt in der Verfügbarkeit von Talenten: Wien zieht seit Jahren hochqualifizierte Developer aus dem osteuropäischen Raum an. Der AI-Fachkräftemangel ist hier weniger ausgeprägt als in anderen europäischen Hauptstädten. Hinzu kommt: Österreich bildet mehr AI-Absolventen aus, als die Wirtschaft derzeit absorbieren kann. Das schafft einen Bewerbermarkt, der gerade für Start-ups günstig ist. Auch Standortfaktoren wie Lebensqualität und erschwingliche Mieten machen zum Beispiel die Hauptstadt Wien attraktiv. Als Besonderheit sehe ich zudem den aktiven Zugang der Stadt: Wien versteht sich als First Client für KI-Anwendungen, etwa in der Analyse von Geodaten, IoT oder der Digitalisierung von Baueinreichprozessen. Hier ist wesentlich mehr Offenheit für politische Vergabe zu finden als in anderen Ländern. Weniger stark ist Wien in der Spitzenforschung vertreten, hier liegt Linz mit der JKU vorn. Aber man kann als kleines Land nicht alles abdecken – und sollte dort Schwerpunkte setzen, wo bestehende Stärken ausbaubar sind.

Was war der Gründungsimpuls für EnliteAI und wie ist Ihr Venture Studio heute aufgestellt?

Ich kam 2016 nach zehn Jahren in Asien zurück nach Österreich. In China und Japan war KI allgegenwärtig, ein regelrechter Hype. Zurück in Europa herrschte Funkstille – das war ein Kulturschock. Ich wollte dem Thema hierzulande Schub geben: 2017 gründete ich den Verband AI Austria und kurz darauf EnliteAI. Unsere Erkenntnis aus früheren Projekten zeigte, dass viele Unternehmen gute Ideen, aber keine Ressourcen zur Umsetzung hatten. Daraus entstand das Venture Studio: Wir entwickeln Prototypen gemeinsam mit Unternehmen und gründen darauf spezialisierte Start-ups. Aktuell sind wir 20 Personen und verfolgen zwei Themen – Detekt, das sich auf den Bereich Mobile Mapping spezialisiert hat, und ein weiteres im Stromnetzmanagement. Mit EnliteAI möchten wir künftig weitere Projekte unterstützen und bereiten dafür eine Dual-Entity-Struktur mit einem eigenen Fonds vor. Ziel ist es, das Modell professionell zu skalieren und Investoren direkt in die Spin-outs zu bringen.

Rechenleistung zählen zu den Schlüsselressourcen in der AI. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit europäische Standorte hier nicht dauerhaft in Abhängigkeit geraten?