Aktuelle Events

Diese Start-ups verändern die Welt der Medizin

Fünf ambitionierte (HealthTech-)Start-ups, die sich erfolgreich mit dem komplexen und zugleich spannenden Thema Gesundheit und Gesundheitsvorsorge befassen.

Wenn es eine Sache gibt, die wir in den vergangenen Monaten gelernt haben, dann dass Gesundheit einen größeren Stellenwert verdient, als sie bislang bekommen hat. Ein wichtiges Ziel ist es, allen Menschen die nötige Gesundheitsfürsorge zukommen zu lassen - so schnell wie möglich, und so effektiv wie möglich. Glücklicherweise beschäftigen sich auch immer mehr Start-ups mit diesem komplexen und gleichermaßen sehr spannenden Thema – und sind fieberhaft auf der Suche nach Innovationen Lösungen sind, die den medizinischen Fortschritt vorantreiben und somit auch die Lebensqualität der Menschen erhöhen. Hier 5 Start-ups, die die Welt der Medizin bereits jetzt nachhaltig verändern.

HealX – künstliche Intelligenz gegen seltene Krankheiten

HealX entwickelt neue Medikamente sowie Behandlungen für seltene Krankheiten und setzt dabei künstliche Intelligenz ein, um die Wirkungsweisen bereits bestehender Medikamente zu untersuchen und sie im besten Fall für die Heilung seltener Krankheiten „umzufunktionieren“. Dem Start-up gehört zudem HealNet, eine der weltweit größten und komplexesten Datenbanken für seltene Erkrankungen. HealX gibt zudem an, dass seine Datenbank mehr als eine Milliarde aufgezeichneter Wechselwirkungen zwischen seltenen Krankheiten, bereits verwendeten Medikamenten und Patientendaten umfasse.

Neolight – babygerechte Behandlung von schwerkranken Säuglingen

Das amerikanische Start-up Neolight stellt hochwertige, mit viel psychologischer Sorgfalt gestaltete Geräte her, die auf die Bedürfnisse schwerkranker Säuglinge abgestimmt sind. Das erste Produkt von Neolight, das sogenannte Skylife Phototherapy System, ist ein mobiles, hochgradig wirksamen Blaulichtgerät, das bei der Behandlung von Neugeborenengelbsucht, einer häufigen Erkrankung von Säuglingen, eingesetzt wird. Das Gerät bietet die Option, die Lichtintensität abzustimmen, garantiert eine ideale Lichtabdeckung und gibt so gut wie keine Wärme ab. Das leicht zu transportierende Skylife Phototherapy System wird beispielsweise in Inkubatoren verwendet.

Freenome – Krebs-Screening im Frühstadium

Laut dem Krebsinformationsdienst (krebsinformationsdienst.de) werden in Deutschland jährlich 500.000 Menschen mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Das in San Francisco ansässige Start-up Freenome nutzt einen simplen Bluttest, der mit einer KI-Genomik-Plattform verbunden ist, um zellenlose Biomarker und zirkulierende Proteine zu ermitteln. Diese zeigen das Auftreten, den Typ sowie das Stadium von eventuell vorhanden Krebszellen im „Frühststadium“ an. Dies war zuvor noch nicht möglich gewesen. Zudem ist Freenome auch in der Lage, eventuell bestehende Tumorarten anzuzeigen, sodass die Ärzte eine bessere Behandlungsauswahl vornehmen können.

Green Sun Technology – mit KI gegen Wirbensäulenverformungen

Green Sun Medical wurde ins Leben gerufen, um innovative, bequeme Behandlungsmethoden gegen idiopathische Skoliose bei Jugendlichen (AIS) sowie Kyphosen zu entwickeln. Derzeit ist das Unternehmen dabei, eine dynamische Orthese (Korsett) mit hohem Tragekomfort auf den Markt zu bringen, welche bei der Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten helfen soll, ohne den Alltag der Patienten einzuschränken.

DoktorABC – nahtlose Versorgung für Menschen mit Asthma

Kurzatmigkeit, Atemnot bei körperlichen Belastungen und eine daraus häufig resultierende eingeschränkte Lebensqualität – laut einem Artikel des Lungeninformationsdienstes mit Bezug auf die Weltgesundheitsbehörde WHO leiden weltweit mehr als 300 Millionen Menschen an der chronischen Atemwegserkrankung Asthma. Da die Krankheit insbesondere bei einem akuten Anfall tödlich verlaufen kann, ist die richtige und konstante Behandlung dieser unabdingbar.

Gesundheitsdienstleister DoktorABC sorgt dafür, dass Asthma-Patien*innen so schnell und bequem wie möglich Zugriff auf die für sie wichtigen Medikamente erhalten. Medikamente kaufen wie Salbuhexal, Foster Spray oder Salbutamol via DoktorABC wird so zum Kinderspiel.

Die Zukunft unserer Gesundheit

Auf der Suche nach den Lösungen für die vielseitigen medizinischen Probleme unserer Zeit (und darüber hinaus) bieten viele Start-ups bahnbrechende Ideen, die unsere Gesundheit revolutionieren werden. Hoffen wir, dass die neuen Technologien eines Tages in der Lage sein werden, Krankheiten wie Krebs oder anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen den Schrecken zu nehmen – und wirksame Lösungen gegen diese zu entwickeln und umzusetzen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter

2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Sprung auf Enterprise-Level

Im September 2024 stellte revel8 den ersten Praktikanten ein. Die Kombination der Themen Cybersecurity und KI weckte auch das Interesse von Investor*innen. „Unsere Seed-Finanzierung kam nicht durch klassisches Fundraising zustande, sondern dank einer frühzeitigen Initiative von Merantix Capital, die unsere Vision verstanden und teilten“, so Julius. Anfang 2025 gewann revel8 die ersten Großkund*innen. Heute nutzen Unternehmen wie der FC Bayern, OBI und mehrere DAX-Konzerne die Plattform. Mitunter trainiert revel8 dabei zehntausende Mitarbeitende. „Dass wir unser Angebot innerhalb eines Jahres auf Enterprise-Level gebracht haben, ist für uns ein Riesenerfolg“, sagt Julius.

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten rund 20 Profis aus dem Cybersecurity-Umfeld, darunter mehrere ehemalige CISOs, die als Business Angels mit an Bord sind. Ihre Expertise ermöglicht es unter anderem, neue Ideen und Ansätze schnell zu validieren. „Die meisten von ihnen sind nicht nur Sparringspartner, sondern auch finanziell investiert und profitieren so von unserem Wachstum“, erzählt Julius. Im September 2025 schloss revel8 die Seed-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Millionen Euro, angeführt vom Berliner VC Peak Capital. Zudem investierten u.a. Fortino Capital und weitere Business Angels, darunter der Fußballspieler Mario Götze und der CISO von Adidas, Michael Schrank.

Gesucht: Lernwillige Teamplayer

Heute beschäftigt revel8 knapp 30 Mitarbeitende. Bei der Weiterentwicklung des Teams setzen Julius und seine Mitgründer auf lernwillige Talente: „Wir suchen Teamplayer, die klar denken und eigenverantwortlich handeln können – den Rest bringen wir ihnen bei.“ An Bewerbungen mangele es nicht, schließlich komme das Thema Cybersecurity gerade bei jungen Menschen sehr gut an. Doch mit der dynamischen Entwicklung gehen mitunter auch Wachstumsschmerzen einher. „Wir merken das zum Beispiel daran, dass wir nun auch mal unangenehme Gespräche führen müssen.“ Auch die Dauerbelastung, der man sich als Gründer aussetze, sei nicht zu unterschätzen. „Anfangs haben wir monatelang durchgearbeitet, oft bis tief in die Nacht“, so Julius. Für den langfristigen Erfolg sei es jedoch wichtig, für Ausgleich zu sorgen sowie seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten – und dem eigenen Team ein Vorbild zu sein.

Schnelligkeit als Wettbewerbsvorteil

Der Markt für KI-gestützte Security-Trainings und damit auch die Zahl neuer Anbieter*innen wächst schnell. Durch die Konkurrenz sehen sich die Gründer von revel8 bestätigt. „Wir stehen durchaus auch in Kontakt mit anderen Gründern und Wettbewerbern“, so Julius. Eine wichtige Benchmark sei das Unternehmen Adaptive Security aus den USA, das mit 55 Millionen US-Dollar von OpenAI finanziert wurde. Im Tagesgeschäft treffe man jedoch kaum auf andere Start-ups, sondern vielmehr auf etablierte Anbieter*innen wie etwa KnowBe4. „Diese Wettbewerber operieren auf alten Plattformen, sie entwickeln sich langsam und inkrementell“, so Julius. „Wir dagegen können unsere Ideen binnen Stunden validieren und umsetzen.“ Vor dem Hintergrund, dass IT-Abteilungen immer ausgefeiltere Deepfakes und KI-basierte Social-Engineering-Angriffe erkennen und abwehren müssen, sei das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Umzug und neue Produkte

Ab dem kommenden Jahr soll die Plattform vollautomatisiert laufen und auch kleineren Unternehmen sowie Firmen ohne dezidiertes IT-Team dienen. Betriebe wie Notariate oder Arztpraxen seien besonders gefährdet, sagt Julius: „Die Frontdesks öffnen jeden Tag unzählige PDF-Dokumente und beantworten laufend externe Anfragen, da kann ein falscher Klick den gesamten Betrieb lahmlegen.“ Anfang 2026 wird revel8 nach München umziehen, wo Tom und Robert ursprünglich herstammen. Das gesamte Team wird mitkommen. Das ehemalige Flixbus-Office wird der neue Firmensitz. Von hier aus wird die Plattform weiterentwickelt und sollen die neuen Produkte gelauncht werden.

„Aktuell wird uns das Training für externe Kräfte mit Systemzugriff, zum Beispiel Call-Center-Teams, aus der Hand gerissen“, sagt Julius. Das Produkt entstand zunächst als Pilot mit einer globalen Versicherung – heute trifft es einen wunden Punkt vieler Unternehmen. Anfang 2025 wurde zum Beispiel bei Marks & Spencer über ein externes Dienstleisterteam ein Ransomware-Angriff eingeschleust – der Schaden betrug über 300 Millionen britische Pfund. „Darum bleiben wir in Bewegung“, so Julius, „damit Unternehmen auch künftig solche Angriffe erkennen und abwehren können.“

KI & Bewertungen: Sichtbarkeit in einer neuen Suchrealität

Tipps und To-dos: Wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzt und Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter steigerst.

Generative Antworten in Suchmaschinen und Assistenten verändern die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit. Nicht mehr nur klassische Rankings entscheiden, sondern die Frage, wem die KI genug vertraut, um es überhaupt zu nennen. Aktuelle, glaubwürdige und inhaltlich konkrete Bewertungen werden dabei zum Schlüsselsignal. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Bewertungsmanagement ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Pflichtprogramm, das Auffindbarkeit, Auswahl und Conversion spürbar beeinflusst. Im Folgenden erfährst du, wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzen solltest, um Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter zu steigern.

Warum Bewertungen jetzt geschäftskritisch sind

KI-Modelle zerlegen Rezensionen in viele kleine Bedeutungseinheiten und ziehen daraus ein konsistentes Bild. Welche Leistung wurde erbracht, an welchem Ort, mit welcher Qualität und für welchen Anlass. Aus den einzelnen Stimmen entsteht so ein Vertrauensprofil, das über bloße Sternesummen hinausgeht. Entscheidend ist nicht die bloße Menge, sondern die Frische und die inhaltliche Dichte der Aussagen. Eine Rezension wie „Schnell geholfen am Sonntag, sehr kompetente Beratung zu Reiseimpfungen“ liefert gleich mehrere Signale. Zeitliche Verfügbarkeit, thematische Expertise und konkreter Nutzen. Genau solche Details erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in generativen Antworten aufzutauchen, wenn Menschen in ihrer Nähe nach einer Lösung suchen. Wer regelmäßig neue, authentische und präzise Bewertungen erhält, verschafft der KI verlässliche Hinweise und sichert sich dadurch mehr Sichtbarkeit in genau den Momenten, in denen Entscheidungen vorbereitet werden.

Bewertungsmanagement als Prozess, nicht als Aktion

Wirksam wird Bewertungsarbeit, wenn sie selbstverständlich Teil der täglichen Abläufe ist. Nach dem Kontakt freundlich um Feedback bitten, den Weg zur passenden Plattform so kurz wie möglich machen, interne Zuständigkeiten klar regeln und Reaktionszeiten verbindlich festlegen. Aus diesen scheinbar kleinen Schritten entsteht ein stabiler Rhythmus, der kontinuierlich neue Kund*innenstimmen hervorbringt und der KI immer wieder frische Kontexte liefert. Ein solcher Prozess ist robuster als jede einmalige Kampagne, weil er verlässlich Vertrauen aufbaut und saisonale Schwankungen abfedert. Teams profitieren, wenn sie Zielkorridore definieren, etwa eine bestimmte Zahl neuer Rezensionen pro Woche und wenn sie Fortschritte sichtbar machen. So wird aus gutem Vorsatz ein gelebter Ablauf, der die gesamte Organisation stärkt.

Sprache der Kund*innen wirkt wie natürliches SEO

KI versteht Alltagssprache deutlich besser als Listen isolierter Schlagwörter. Unternehmen gewinnen, wenn sie um freie, aber konkrete Formulierungen bitten, ohne Vorgabetexte und ohne Druck. Eine höfliche Bitte wie: „Wenn es für Sie passt, nennen Sie gern, was Ihnen besonders geholfen hat“ öffnet den Raum für präzise Hinweise auf Leistungen, Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Schnelligkeit. Solche natürlich entstandenen Details sind für Menschen überzeugend und zugleich für Maschinen gut interpretierbar. Sie zeigen, wofür ein Betrieb tatsächlich steht, und verankern die passenden Begriffe in einem echten Nutzungskontext. Das Ergebnis ist eine Sprache, die Vertrauen schafft und die Auffindbarkeit stärkt, ohne künstlich zu wirken.

Antworten trainieren Vertrauen für Menschen und Maschinen

Jede Reaktion auf eine Bewertung ist ein sichtbares Zeichen von Serviceorientierung und zugleich zusätzlicher Kontext für die KI. Gute Antworten bedanken sich aufrichtig, beziehen sich konkret auf das Erlebte und bieten einen klaren nächsten Schritt an. Bei Kritik zählt ein professioneller Umgang. Das Anliegen nachvollziehen, Verantwortung übernehmen, eine realistische Lösung anbieten und einen direkten Kontaktweg nennen. So entsteht ein Bild von Verlässlichkeit, das Hemmschwellen senkt und Wiederbesuche wahrscheinlicher macht. Die KI erkennt diesen Umgang ebenso und ordnet das Unternehmen eher als vertrauenswürdig ein. Mit der Zeit entsteht ein stabiler Kreislauf aus guter Erfahrung, konstruktiver Reaktion und wachsendem Vertrauen.

Lokaler Content und Social Proof gehören zusammen

Bewertungen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie auf eine solide Informationsbasis treffen. Konsistente Unternehmensdaten, vollständige Leistungsseiten pro Standort, klare Öffnungszeiten inklusive Ausnahmen und eine schnelle, mobil optimierte Webseite erleichtern die Einordnung für Nutzer*innen und Maschine. Wenn ausgewählte Zitate oder Bewertungsschnipsel an relevanten Stellen sichtbar werden, etwa auf der Startseite, in der Buchungsstrecke oder in den häufigen Fragen, entsteht ein schlüssiges Gesamtbild. Der lokale Bezug bleibt klar erkennbar, die Erwartungen sind gut gesetzt, und die nächsten Schritte sind ohne Umwege möglich. So wird aus Social Proof ein handfester Conversion Hebel.

Vom Feedback zur Verbesserungsschleife

Rezensionen sind fortlaufende Marktforschung aus erster Hand. Wer wiederkehrende Themen auswertet, etwa Wartezeiten, Erreichbarkeit oder Bezahloptionen, erkennt schnell die Stellschrauben mit der größten Wirkung. Wichtig ist, die daraus abgeleiteten Verbesserungen konsequent umzusetzen und sichtbar zu machen. Informieren, handeln, erneut um Rückmeldung bitten. Dieser offene Kreislauf wirkt nach innen und nach außen. Mitarbeitende erleben, dass Feedback Veränderungen anstößt, Kund*innen erleben, dass ihre Hinweise ernst genommen werden, und die KI registriert die fortlaufende Pflege der Qualität. Mit jeder Runde werden Erlebnisse besser und Bewertungen stärker, was die Sichtbarkeit weiter erhöht.

Fazit

Sichtbarkeit entsteht heute dort, wo Menschen nach konkreten Lösungen fragen und wo KIs verlässliche Hinweise zu Qualität und Relevanz finden. Unternehmen, die Bewertungen als strategischen, kontinuierlichen Prozess verstehen, erhöhen ihre Chance, in generativen Antworten genannt zu werden und gewinnen genau in den entscheidenden Momenten an Präsenz. Vieles davon ist eine Frage kluger Organisation und klarer Abläufe. Der finanzielle Aufwand bleibt überschaubar, der Nutzen für Auffindbarkeit, Vertrauen und Umsatz ist deutlich spürbar.

Die Autorin Franziska Ortner ist Produktmanagerin bei SELLWERK

Gründen mit dem Smartphone: 5 innovative Businessideen für Mobile-First

Innovative Businessideen rund ums Smartphone. Entdecke E-Commerce, Nischen-Apps und mobile Dienste als lukrative Geschäftsmodelle.

Das Smartphone hat unsere Welt in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Was einst ein reines Kommunikationsmittel war, ist heute unsere digitale Schaltzentrale, das wichtigste Werkzeug für Konsum, Organisation und – vor allem – für das Unternehmertum.

Mehr als fünf Milliarden Menschen besitzen weltweit ein mobiles Endgerät. Diese beispiellose Marktdurchdringung hat eine „Mobile-First-Ära“ geschaffen, in der fast jeder Prozess und jede Dienstleistung über das kleine Display abgewickelt wird. Für Gründer bietet diese Allgegenwart des Smartphones ein enormes Potenzial.

Die besten Geschäftsideen entstehen dort, wo Technologie auf einen echten Bedarf trifft. Ob es darum geht, ein bestehendes Problem effizienter zu lösen oder eine völlig neue Nische zu erschließen – das Smartphone ist die zentrale Plattform dafür.

Dieser Artikel beleuchtet innovative Businessideen, die direkt aus der mobilen Revolution entstanden sind. Von cleveren Hardware-Ergänzungen über spezialisierte Apps bis hin zu neuen Dienstleistungen: Das Smartphone ist das Sprungbrett für Ihren nächsten erfolgreichen Start-up.

Produkte und Personalisierung im mobilen Umfeld

Obwohl das Smartphone selbst ein hochkomplexes Stück Technologie ist, bietet auch das unmittelbare Umfeld des Geräts zahlreiche lukrative Möglichkeiten für Gründer. Diese sogenannten Hardware-nahen Ideen drehen sich oft um Zubehör oder physische Dienste, die das mobile Nutzererlebnis verbessern.

Eine der erfolgreichsten Nischen der letzten Jahre ist die Personalisierung. Da fast jeder Mensch ein Smartphone besitzt, suchen Nutzer nach Wegen, ihr Gerät einzigartig zu machen. Ein klassisches, aber immer noch wachsendes Geschäftsfeld ist dabei, die Handyhülle selber zu gestalten. E-Commerce-Plattformen, die einen einfachen Online-Konfigurator anbieten, ermöglichen es Kunden, ihre Hüllen mit eigenen Fotos, Designs oder individuellen Texten zu versehen. Dieses Geschäftsmodell basiert auf geringen Stückkosten, einem einfachen Produktionsprozess (meist Druck) und dem starken Wunsch nach Individualität.

Neben der reinen Ästhetik gibt es weitere zukunftsorientierte Produktideen:

- Smarte Ergänzungen: Denken Sie an spezielles, kompaktes Zubehör für mobile Content-Creation (z.B. Mini-LED-Ringe, spezialisierte Mikrofone).

- Nachhaltigkeit und Schutz: Hochwertige, langlebige oder biologisch abbaubare Schutzfolien und Hüllen sprechen eine wachsende, umweltbewusste Zielgruppe an.

- Mobile-Payment-Lösungen: Innovative, physische Halterungen oder Adapter, die das Smartphone noch besser in den Alltag (wie Bezahlvorgänge oder Fahrzeugnutzung) integrieren.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, ein Massenprodukt – das Smartphone – durch ein Nischenprodukt zu ergänzen, das entweder ein Problem löst oder einen emotionalen Mehrwert wie Einzigartigkeit bietet.

Digitale Dienste und Nischen-Apps

Die wahre Kraft des Smartphones liegt in seiner Software. Hier warten unzählige Möglichkeiten für Gründer, die bereit sind, mit einer App oder einem spezifischen digitalen Dienst eine Marktlücke zu füllen. Anstatt generische Anwendungen zu entwickeln, liegt der Fokus heute auf Nischen-Apps, die sehr spezifische Probleme einer klar definierten Zielgruppe lösen.

Ein vielversprechendes Feld sind Micro-Learning-Anwendungen. Nutzer können kurze, gamifizierte Lerneinheiten für hochspezialisierte Fähigkeiten (etwa Excel-Makros, Weinverkostung oder spezifische Programmiersprachen) direkt in der Hosentasche abrufen. Dieses Modell funktioniert hervorragend über ein Abo-System und nutzt die wenigen Minuten Wartezeit, die jeder im Alltag hat.

Weitere zukunftsweisende Businessideen sind:

- AR-gestützte Shopping-Helfer: Apps, die Augmented Reality nutzen, um dem Kunden zu zeigen, wie ein Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussieht oder wie eine neue Wandfarbe wirkt. Der Vorteil liegt in der direkten Kaufentscheidung.

- Lokale Service-Vermittler: Digitale Plattformen, die Kleinstaufträge im lokalen Umfeld vermitteln (z.B. Nachbarschaftshilfe, Hunde-Sitting oder kurzfristige Handwerksleistungen). Der mobile Aspekt ist hier die einfache, standortbasierte Koordination.

- Gesundheit und Wellness: Spezialisierte Anwendungen, die mithilfe der Smartphone-Sensoren Daten sammeln, analysieren und personalisierte Empfehlungen für Schlaf, Stressreduktion oder Ernährung liefern.

Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Segment ist der Fokus auf ein sauberes, intuitives Design (UX/UI) und ein skalierbares Geschäftsmodell, das oft auf Abonnements oder In-App-Käufen basiert. Die Hürde ist hier oft geringer, da keine physischen Lagerbestände nötig sind.

Mobile Content-Kreation und Monetarisierung

Das moderne Smartphone ist nicht nur ein Konsumgerät, sondern auch ein hochentwickeltes Produktionswerkzeug. Die verbesserten Kamera- und Schnittfunktionen haben das Gerät zum primären Werkzeug für professionelle Content-Kreation gemacht. Dies eröffnet neue Geschäftsfelder für Gründer, die Dienstleistungen oder Nischeninhalte anbieten.

Ein zukunftsträchtiges Feld ist die spezialisierte mobile Videoproduktion. Anstatt teure Kamerateams zu buchen, können Unternehmen mobile Content-Creator beauftragen. Diese liefern hochwertiges Material schnell und flexibel, indem sie effiziente Workflows direkt über das Smartphone nutzen, um dynamische Videos für soziale Medien oder Marketingkampagnen zu erstellen.

Weitere lukrative Dienstleistungsmodelle, die auf dem Smartphone aufbauen:

- Mobile Fotografie für E-Commerce: Spezialisten erstellen und bearbeiten Produktfotos direkt mit dem Smartphone. Dies bietet kleinen Online-Shops einen schnellen und kostengünstigen Service.

- Nischen-Content: Mit hochwertigen mobilen Mikrofonen können Gründer spezialisierte Audioinhalte (wie Branchen-Insider-Podcasts) direkt über das Gerät erstellen und monetarisieren.

Das Smartphone senkt die Eintrittsbarriere für Gründer in der Medien- und Kreativbranche erheblich. Erfolg hat hier, wer sich auf eine Nische spezialisiert und die Flexibilität des mobilen Workflows als Wettbewerbsvorteil nutzt.

Schlussworte

Das Smartphone hat sich unwiderruflich als zentrales Werkzeug der digitalen Wirtschaft etabliert. Es ist nicht nur ein Kanal für den Konsum, sondern vor allem eine Plattform für innovative Geschäftsmodelle. Von der individualisierten Hardware wie der Möglichkeit zur Handyhülle selber gestalten bis hin zu hochspezialisierten Nischen-Apps – die Wachstumschancen sind enorm.

Für angehende Gründer gilt: Die besten Ideen nutzen die Stärken des mobilen Geräts – nämlich die ständige Verfügbarkeit, die eingebauten Sensoren und die einfache Bedienung.

Der Erfolg liegt nicht in der Entwicklung der nächsten "Super-App", sondern darin, ein spezifisches Problem einer klar definierten Zielgruppe effizient und mobil zu lösen. Wer die Mobile-First-Mentalität verinnerlicht, hat die Geschäftszentrale der Zukunft bereits in der Hosentasche.

HR-Trends 2026

Die Arbeitswelt verändert sich, die Position der Unternehmen wird stärker, eine Rezession auf Management- und Führungsebene droht: die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen. Das sind die fünf größten Herausforderungen für 2026.

Die Arbeitswelt verändert sich - sowohl für Personalmanager*innen als auch für die Belegschaft. Während sich vor wenigen Jahren die Arbeitnehmenden in einer starken Verhandlungsposition befanden, schlägt das Pendel jetzt immer stärker zugunsten der Unternehmen aus. Das eröffnet ihnen die Chance, die Arbeitswelt mehr nach ihren Vorstellungen zu gestalten, um ihren Unternehmenserfolg zu sichern. Gleichzeitig tragen sie auch die große Verantwortung, das Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern, das Engagement zu fördern und die Rolle der KI für die kommenden Jahre mit Weitblick und Sorgfalt auszubalancieren.

Wir werfen einen Blick nach vorne und skizzieren die fünf wichtigsten HR-Trends für die DACH-Region im kommenden Jahr.

1. Kulturelle Transparenz – Strategiewechsel bei der Talentakquise

Die Stagnation der Wirtschaft, der angespannte Arbeitsmarkt, weniger Stellenangebote – all das führt dazu, dass Mitarbeitende lieber in ihren derzeitigen Positionen und Rollen verharren. Die Folge ist ein “Talentestau:” Mitarbeitende, die sonst das Unternehmen verlassen würden, bleiben und blockieren damit die Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten derer, die eher bereit sind, ihre Karriere engagiert voranzubringen. Auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten, diese Engpässe zu überwinden, werden Unternehmen im kommenden Jahr ihre Strategie hin zu mehr kultureller Transparenz ausrichten. Anstatt neue Talente mit einem Wertversprechen oder der einseitigen Hervorhebung positiver Alleinstellungsmerkmale zu gewinnen, kommunizieren sie ihre tatsächlichen Erwartungen und die Realität des Arbeitsalltags klar. Damit betonen sie bewusst auch Aspekte, die weniger passende Bewerbende eher abschrecken - damit sich die wirklich passenden umso stärker angesprochen fühlen. Beispiele dafür können u.a. die Erwartung, wieder vollständig zur Büropräsenz zurückzukehren, Prozessreife und Struktur der Unternehmen sowie die Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag sein.

2. Neudefinition des Erfolgs – Leistung statt Leistungsschau?

Mitarbeitende haben oft das Gefühl, dass ihre tatsächlich geleistete Arbeit nicht richtig bewertet wird und sie nicht ausreichend Anerkennung erfahren. Analysen von Culture Amp ergaben, dass 2025 rund 20 Prozent der Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie sich die Bewertung ihrer Performance zusammensetzt. Die Folge dieser Unkenntnis sind Mutmaßungen und die Fokussierung auf mehr Sichtbarkeit: Mitarbeitende betreiben eine Art Leistungsschau und arbeiten so, dass es vor allem produktiv aussieht. Wenn das Gefühl hinzukommt, einem passiven Monitoring ausgesetzt zu sein – in der DACH-Region nur unter strengen Auflagen erlaubt – konzentrieren sich Mitarbeitende auf das, was vermeintlich gemessen wird. Diese Kluft wird sich 2026 weiter vergrößern, wenn die Verantwortlichen ihre Leistungsbewertung nicht neu ausrichten, um ein vertrauenswürdiges und vollständigeres Bild von der Performance ihrer Mitarbeitenden zu erhalten. Wer hingegen menschzentrierte Feedbacksysteme wie Upward Feedback, 360‑Grad‑Feedback und reflektierende Einzelgespräche verankert, kann das Vertrauen stärken und ein ganzheitlicheres Verständnis der Beiträge der Mitarbeitenden erhalten.

3. Mensch und KI – zwei Seiten der HR-Medaille

2026 werden KI-Tools verstärkt Einzug in den HR-Abteilungen halten. Routineaufgaben wie z.B. eine erste Bewerberauswahl oder die Beantwortung von häufig gestellten Fragen werden zunehmend automatisiert beantwortet. Doch mit den Möglichkeiten der KI wächst auch die Erkenntnis, dass sie nicht die Lösung für alles sein darf. Darüber hinaus tritt 2026 der EU AI Act vollständig in Kraft. Demzufolge werden KI-Tools im Zusammenhang mit Personaleinsatz als Hochrisiko eingestuft: Sie unterliegen sehr strengen Richtlinien bezüglich Transparenz, Kontrolle und Grenzen des KI-Einsatzes. Bei der Frage, welche Aufgaben der KI überlassen werden können und welche nach wie vor die Empathie, die Erfahrung und das Wissen echter HR-Expert*innen erfordern, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auch scheinbar administrative Aufgaben benötigen manchmal den direkten persönlichen Austausch. Unternehmen werden dazu übergehen, deutlicher zu definieren, welche Fragestellungen und Bereiche maschinenbezogene Fähigkeiten und welche menschliche Fähigkeiten erfordern. 2026 wird sich ein deutlicher Trend bemerkbar machen: Die verstärkte Integration von KI in den Personalabteilungen und gleichzeitig die permanente Überprüfung, welche Aufgabenbereiche zukünftig KI-gestützt erledigt werden sollen.

4. Führung neu denken – Managementpositionen verlieren an Attraktivität

Auch das verraten die Analysen von Culture Amp: 72 Prozent der Generation Z sind nicht an Führungspositionen interessiert. Die jungen Arbeitnehmenden bleiben lieber in ihren jeweiligen Rollen, manche entscheiden sich ganz bewusst gegen eine Managementkarriere. Der Reiz, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, nimmt insbesondere im Bereich des mittleren Managements ab: Diese Manager*innen fühlen sich zwischen den Erwartungen der Unternehmensführung und den Erwartungen ihres Teams oft unter starkem Druck. In der Folge könnte es im kommenden Jahr zu einer weiteren Abflachung der Hierarchien in den Unternehmen kommen, manche befürchten gar eine Rezession auf der Management- und Führungsebene. Gleichzeitig eröffnen sich Manager*innen durch den Einsatz von KI-Tools neue Möglichkeiten, ihren Einfluss zu vergrößern. Für jene Talente, die sich darauf einlassen, werden Führungspositionen dadurch zugänglicher und nachhaltiger. In Anbetracht dessen werden sich die Dynamiken in den Teams verändern. Unternehmen werden Führungsrollen zunehmend überdenken und ihre Manager*innen besser unterstützen, statt weitere einzustellen. Denn wenn weniger Menschen führen wollen, braucht es nicht mehr, sondern besser unterstützte Manager*innen.

5. Ambitionen und Leistungsbereitschaft wird außerhalb der Arbeitswelt ausgelebt

Ob berufliche Nebentätigkeit, Ehrenamt oder leidenschaftliches Hobby – immer mehr Mitarbeitende bringen Energie und Motivation für Tätigkeiten auf, die außerhalb ihrer regulären Arbeit liegen. Sie erkennen, dass sie ihre Stärken auch anderswo verwirklichen können. Dieser Trend hin zu mehr Kreativität, Leidenschaft und Erfüllung durch sinnvolle Tätigkeiten nach Feierabend und am Wochenende wird sich auch 2026 fortsetzen. Das Risiko für Unternehmen geht dabei über bloße Ablenkung hinaus: Bleiben angemessene Antworten im kommenden Jahr aus, wandern Ambitionen nach außen ab. Führung muss etwas Besseres anbieten: Die Chance 2026 liegt darin, den Hauptjob so zu gestalten, dass er sich wieder energiegeladen, kreativ und investitionswürdig anfühlt.

Fazit

Die Strömungen und Entwicklungen in der HR-Welt bringen einen fortdauernden Wandel mit sich. Gespannt blicken die Personalabteilungen auf die für 2026 vorgesehene nationale Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie der EU (EU Pay Transparency Directive and Equal Pay). Die weitreichendsten Veränderungen verursacht aber der Einzug der KI in die Arbeits- und Lebenswelt der Mitarbeitenden. Dies wirft unablässig neue Fragen auf: Droht der Talentepool zu versiegen, wenn Aufgaben für Berufseinsteiger*innen von KI übernommen werden und sie infolgedessen keine Erfahrung aufbauen können? Wird sich die Belegschaft eines Unternehmens früher oder später in KI-resistente und KI-affine Gruppen aufspalten? Die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen im Unternehmen, die datengestützte Strategien erfordern.

Der Autor Dr. Arne Sjöström ist Regional Director, People Science EMEA bei Culture Amp mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie und angewandte Forschung.

KI und Selbstreflexion: Was macht KI mit dir?

Wie du innovative KI-Technologie und persönliche Entwicklung strategisch geschickt kombinierst, um dein Start-up nachhaltig zu skalieren.

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Wachstumsbooster. Doch wer dabei nur auf Technik setzt, lässt ein entscheidendes Potenzial ungenutzt – die eigene persönliche Entwicklung. Warum es gerade die Verbindung aus KI und Selbstreflexion ist, die Gründer*innen und Start-ups langfristig erfolgreich macht, liest du hier.

Gründen bedeutet, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen

Wer ein Start-up aufbaut, bewegt sich im Spannungsfeld von Vision und Verantwortung. Geschäftsmodell, Finanzierung, Teamführung, Produktentwicklung – all das passiert meist parallel und unter enormem Zeitdruck. Technologie wird dabei oft als Hebel gesehen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Und das stimmt: Tools, die auf KI basieren, können Prozesse automatisieren, Muster erkennen, Kund*innenbeziehungen vertiefen. Doch Technik allein garantiert keinen Erfolg. Entscheidend ist, wer sie wie einsetzt. Und hier kommt ein oft unterschätzter Faktor ins Spiel: der/die Gründer*in selbst mit den Mustern seiner/ihrer Persönlichkeit.

Jede einzelne Erfahrung, die die Marke rund um eine(n) Gründer*in prägt, kann niemals von einer KI erzeugt werden. Diese kann im zweiten Schritt sachlich analysieren, wie Erlebnisse für zukünftige Prozesse genutzt werden, die dazugehörigen Werte oder Ängste aber stecken in der Person selbst als Fundament.

Markenkern, Werte und Identität – das unsichtbare Fundament des Erfolgs

Jede Marke beginnt mit einer Geschichte, und diese umfasst den Menschen als Dreh- und Angelpunkt. Die Erfahrungen, Werte und Überzeugungen der Gründer*in formen den Kern eines Start-ups weit vor dem ersten Pitchdeck. Während KI dabei helfen kann, diese Identität greifbar zu machen, zu analysieren oder in die Kommunikation zu übersetzen, erzeugen kann sie diese nicht.

Gerade in der frühen Phase entscheidet nicht nur das Produkt über den Erfolg, sondern die Haltung dahinter: Wofür steht das Unternehmen? Welche Werte prägen die Entscheidungen? Welches Bedürfnis treibt den/die Gründer*in auch jenseits der KPIs an? Eine klare Positionierung entsteht nicht im Workshop, sondern im inneren Prozess. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die hier als Kompass dient:

- Was ist mir wirklich wichtig?

- Was darf sich nie ändern, selbst wenn wir skalieren?

- Was wäre ein Deal, den ich nie eingehen würde – egal wie lukrativ er erscheint?

Wer diesen Markenkern kennt, trifft strategische Entscheidungen konsistenter, kommuniziert authentischer und baut Vertrauen bei Investor*innen, Mitarbeitenden und Kund*innen auf. Und erst dann lohnt sich der Einsatz von KI wirklich, um diese klare Positionierung zum Beispiel zu verstärken, nicht aber zu ersetzen.

KI – mehr als nur Effizienzmaschine

KI hat längst ihren Platz in der Start-up-Welt gefunden. Vom Recruiting über Sales bis hin zum Customer Support. KI-gestützte Tools erleichtern die Arbeit und verschaffen jungen Unternehmen echte Wettbewerbsvorteile:

- Automatisierung: Mithilfe von KI lassen sich zeitintensive Prozesse wie Terminplanung, Rechnungsstellung oder E-Mail-Korrespondenz automatisieren. Das schafft Raum für strategische Aufgaben.

- Personalisierung: Wer seine Kund*innen wirklich verstehen will, profitiert von datenbasierten Insights. KI hilft dabei, Verhalten zu analysieren, Bedürfnisse vorherzusagen und Inhalte gezielt auszuspielen.

- Recruiting: Im „War for Talents“ zählt Geschwindigkeit, ergänzend aber unbedingt auch Qualität. KI-Tools unterstützen dabei, Bewerber*innen effizient zu sichten und unbewusste Bias zu reduzieren.

Richtig eingesetzt, ermöglicht KI mehr Fokus, schnellere Iterationen und datengestützte Entscheidungen. Aber genau hier beginnt auch das Problem: Technologie kann nur das verstärken, was ohnehin vorhanden ist oder eben (noch) nicht.

Selbstreflexion – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Gründer*innen stehen täglich vor Entscheidungen mit Tragweite. Doch unter Druck, Unsicherheit und Wachstumsschmerz wird oft reaktiv gehandelt statt reflektiert geführt. Genau hier setzt Selbstreflexion an. Wer sich seiner Stärken, Muster und blinden Flecken bewusst ist, trifft bessere Entscheidungen – für sich, das Team und das Unternehmen. Selbstreflexion ist kein esoterisches Extra, sondern ein pragmatisches Führungsinstrument. Einige wirkungsvolle Methoden:

- Regelmäßige Selbstchecks: Was hat in dieser Woche funktioniert und warum? Was nicht? Was sagt das über meine Prioritäten aus?

- Feedback aktiv einholen: nicht nur von Mitgründer*innen oder Coaches, sondern auch vom Team. Nicht defensiv reagieren, sondern neugierig auf das Feedback sein.

- Mentoring und Coaching: Externe Sparringspartner*innen helfen, Perspektiven zu erweitern und Denkfehler zu entlarven.

- Reflexionstools nutzen: vom (digitalen) Journal bis zur strukturierten Entscheidungsanalyse gibt es einfache Hilfsmittel, die Klarheit schaffen.

Wer bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, entwickelt nicht nur sich, sondern auch sein Start-up weiter. Denn Führung beginnt nicht mit der Verantwortung für andere, sondern mit der Verantwortung für sich selbst.

Die Synergie – wenn KI auf Selbstreflexion trifft

Die wirklich erfolgreichen Gründer*innen sind nicht entweder Tech-Expert*innen oder People-Leader*innen. Sie verbinden beides. Sie nutzen KI, um operative Exzellenz zu schaffen und reflektieren gleichzeitig, wie sie führen, entscheiden, kommunizieren. Diese Kombination erzeugt eine Form von unternehmerischer Klarheit, die sowohl innovativ als auch resilient ist.

KI kann Erkenntnisse liefern. Aber nur, wer sie richtig einordnet, profitiert davon. Selbstreflexion schafft den Raum, um mit Technologie sinnvoll umzugehen. Umgekehrt kann KI helfen, Reflexionsprozesse zu unterstützen, etwa durch gezielte Feedback-Auswertung oder datengestützte Teamanalysen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Start-up im HR-Tech-Bereich nutzt KI, um Kund*innenfeedback in Echtzeit zu analysieren. Gleichzeitig reflektieren die Gründer*innen wöchentlich im Führungsteam, welche Learnings daraus für Produkt und Kommunikation folgen und welche persönlichen Muster sie bei sich selbst erkennen. Diese Kombination aus technologischem Blick nach außen und menschlichem Blick nach innen führt dazu, dass das Unternehmen nicht nur schneller wächst, sondern dabei auch klar bleibt.

Skalierung braucht Klarheit in der Technik und im Kopf

Start-ups, die skalieren wollen, müssen effizient sein, gleichzeitig aber auch fokussiert, werteorientiert und anpassungsfähig. KI ist dabei ein mächtiges Werkzeug. Doch ohne die Fähigkeit zur Selbstreflexion bleibt sie oft bloß ein weiteres Tool im Tech-Stack.

Deshalb gilt: Die Kombination aus klugem KI-Einsatz und bewusster persönlicher Entwicklung ist kein Luxus, sondern unternehmerische Notwendigkeit. Wer beides ernst nimmt, schafft ein Unternehmen, das nicht nur wächst, sondern dabei auch „gesund“ bleibt.

Die Autorin Lea Baptista ist Geschäftsführerin der GG Consulting Agency und unterstützt Unternehmer*innen, Führungskräfte und Teams dabei, ihren Führungsstil klar zu definieren, Selbstreflexion als Werkzeug zu nutzen und authentisch erfolgreich zu sein.

Code für die künstliche Intelligenz: technische Optimierung für die Ära der KI-Suche

Code für die KI: So optimierst du deine Website technisch mit strukturierten Daten und Protokollen für die besten generativen Suchergebnisse.

Die Regeln der Online-Sichtbarkeit werden neu geschrieben. Es geht nicht mehr nur darum, von einem herkömmlichen Algorithmus indiziert zu werden. Stattdessen müssen Websites so aufbereitet werden, dass sie von künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (LLMs) fehlerfrei interpretiert und verarbeitet werden können.

KI erstellt ihre Antworten, indem sie Inhalte blitzschnell liest, deren Bedeutung versteht und die wichtigsten Fakten daraus extrahiert. Wenn der technische Unterbau einer Website unsauber ist, kann die KI die Informationen entweder nicht zuverlässig finden oder sie falsch interpretieren.

Das bedeutet, die technische Seite der Website – der Code – wird zum Fundament für eine gute Platzierung in den generativen Suchergebnissen. Wer hier Nachholbedarf hat, riskiert, als vertrauenswürdige Quelle für die KI unsichtbar zu werden.

Dieser Artikel beleuchtet die entscheidenden technischen Anpassungen, die notwendig sind, um deine Website optimal für die neue Ära der KI-Suche vorzubereiten.

Kontrolle und Zugang: Die Regeln für Sprachmodelle

Der erste technische Schritt zur Optimierung für KI-Ergebnisse ist die Steuerung des Zugriffs durch die großen Sprachmodelle (LLMs). Traditionell wird der Zugang durch die robots.txt Datei geregelt, die festlegt, welche Bereiche der Website von herkömmlichen Suchmaschinen-Crawlern besucht werden dürfen.

Mit dem Aufkommen verschiedener, spezialisierter KI-Crawler (die nicht immer identisch mit dem Googlebot oder Bingbot sind) entsteht jedoch die Notwendigkeit, diesen neuen Akteuren eigene Regeln zu geben. Es geht darum, Transparenz darüber zu schaffen, welche Daten zur Generierung von Antworten verwendet werden dürfen und welche nicht.

Neue Protokolle für neue Crawler

Experten diskutieren und entwickeln neue Protokolle, um diese Unterscheidung zu ermöglichen. Ein viel diskutierter Ansatz ist die Einführung von Protokollen, die spezifisch den Umgang mit generativer KI regeln. Dies könnte die Einführung von Protokollen wie einer llms.txt Datei beinhalten. Solche spezifischen Dateien könnten festlegen, ob ein KI-Modell Inhalte zur Schulung oder zur generativen Beantwortung von Nutzeranfragen nutzen darf.

Diese Kontrollmechanismen sind entscheidend. Sie geben den Website-Betreibern die Autorität darüber zurück, wie ihre Inhalte in der KI-Ära verwendet werden. Wer hier klare Regeln setzt, schafft die technische Grundlage für eine kontrollierte und damit vertrauenswürdige Sichtbarkeit in den KI-Ergebnissen.

Strukturierte Daten als universelle KI-Sprache

Nach der Regelung des Zugangs durch Protokolle ist die Strukturierung der Inhalte der wichtigste technische Schritt. Suchmaschinen nutzen strukturierte Daten schon lange, um Rich Snippets in den klassischen Ergebnissen anzuzeigen. Für die KI sind diese Daten jedoch absolut essenziell.

Strukturierte Daten, die auf dem Vokabular von Schema.org basieren, sind im Grunde eine Übersetzungshilfe im Code, die dem Sprachmodell den Kontext des Inhalts direkt mitteilt. Sie sind die "Sprache", die die KI am schnellsten und präzisesten versteht.

Die Bedeutung für die Generierung

Wenn ein Nutzer eine Frage stellt, sucht die KI nicht nur nach Stichwörtern, sondern nach definierten Informationstypen. Mit strukturierten Daten liefert man der KI diese Informationen als fertige, fehlerfreie Bausteine.

- Fehlerfreie Extraktion: Die KI muss keine Textpassagen interpretieren, um beispielsweise ein Rezept, die Bewertung eines Produkts oder einen FAQ-Abschnitt zu identifizieren. Die korrekte Auszeichnung macht die Daten sofort nutzbar.

- Vertrauensbildung: Fehlerhafte oder inkonsistente strukturierte Daten führen zu einer falschen Interpretation und können bewirken, dass die KI deine Seite als unzuverlässig einstuft.

Die Implementierung muss fehlerfrei sein und sollte alle relevanten Inhaltstypen der Website abdecken. Nur eine saubere Schema-Implementierung garantiert, dass deine Fakten korrekt in die generativen Antworten der KI einfließen.

Ladezeit und Interaktivität als Vertrauenssignal

Die Geschwindigkeit und die Nutzbarkeit einer Website sind in der Ära der KI-Suche nicht mehr nur ein Komfortfaktor, sondern ein entscheidendes technisches Vertrauenssignal. Wenn deine Seite langsam lädt oder schlecht bedienbar ist, wird das von der KI als Indikator für mangelnde Qualität und niedrige Autorität gewertet.

Die Basis dafür sind die sogenannten Core Web Vitals (CWVs). Diese Messwerte, die sich auf das Nutzererlebnis konzentrieren, sind feste Ranking-Faktoren und haben direkten Einfluss darauf, ob eine KI deine Seite als zitierwürdig einstuft:

- LCP (Largest Contentful Paint): Misst die Zeit, bis der größte sichtbare Inhalt geladen ist.

- FID/INP (First Input Delay / Interaction to Next Paint): Misst die Zeit bis zur ersten Interaktion und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Seite.

- CLS (Cumulative Layout Shift): Misst die visuelle Stabilität.

Mobile Performance ist der Schlüssel

Da ein Großteil der Online-Aktivität über mobile Geräte stattfindet, legt die KI höchsten Wert auf die Optimierung der Mobilversion. Eine schlechte mobile Performance kann das gesamte Ranking negativ beeinflussen.

Die technische Anpassung muss daher darauf abzielen, die CWVs zu perfektionieren. Dies beinhaltet die Optimierung von Bildern, das Bereinigen unnötiger Code-Lasten und das Priorisieren wichtiger Ressourcen. Eine schnell ladende und reaktionsfreudige Website signalisiert nicht nur dem Nutzer, sondern auch der KI, dass die Quelle professionell und damit vertrauenswürdig ist.

Redundanz vermeiden: kanonische Klarheit

Eines der größten technischen Probleme für KI-Modelle ist die Verwirrung durch doppelte Inhalte (Duplikate). Wenn die gleiche Information unter verschiedenen URLs verfügbar ist, weiß die KI nicht, welche die Originalquelle darstellt. Dies zersplittert deine Autorität.

Der technische Schlüssel zur Lösung ist der Canonical Tag (<link rel="canonical" ...>). Dieser Tag im Code muss auf jeder Seite korrekt auf die bevorzugte, indexierbare URL zeigen. Durch die Vermeidung von Duplikaten und die korrekte Nutzung dieses Tags stellst du technisch sicher, dass die KI deine Inhalte als eindeutig und autoritär wahrnimmt und dich als zuverlässigen Faktenlieferanten zitiert.

Schlussworte

Die Zukunft der Online-Sichtbarkeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert. Der Erfolg hängt von einer technisch sauberen Vorbereitung ab.

Die wichtigsten Schritte in der Generative Engine Optimization (GEO) sind:

1. Zugangskontrolle durch Protokolle wie die diskutierte llms.txt Datei.

2. Die Nutzung von strukturierten Daten als unverzichtbare KI-Sprache.

3. Die Perfektionierung der Core Web Vitals als Vertrauenssignal.

4. Die Vermeidung von Duplikaten durch kanonische Klarheit.

Investiere in diese technische Qualität, um Autorität und Sichtbarkeit in der Ära der KI-generierten Antworten zu sichern.

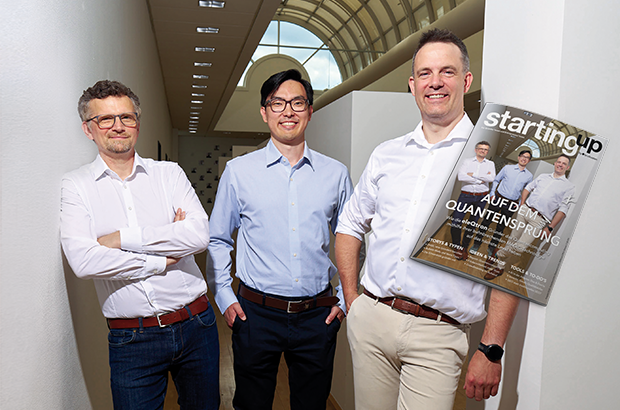

eleQtron: It's MAGIC

In nur fünf Jahren vom Laborgerät zum 24/7-betriebenen Quantencomputer: Wie das 2020 von Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning gegründete eleQtron mit seiner MAGIC-Technologie neue Wege ebnet.

Was ihr da macht, ist der Wahnsinn – und genau deswegen bin ich dabei.“ Mit diesen Worten beschreibt Jan Leisse, einer der Gründer von eleQtron, die Anfänge des Unternehmens. Das erste Treffen mit dem Physiker Christof Wunderlich war geprägt von einer Mischung aus Skepsis und Begeisterung. Der Wissenschaftler hatte an der Universität Siegen einen Quantencomputer gebaut – mitten in der deutschen Provinz und ohne das Millionenbudget, das Konzernen wie Google oder IBM zur Verfügung steht. Doch genau das reizte Leisse: „Hier wurde nicht einfach nachgemacht, was andere tun. Hier wurde Neuland betreten.“

Es war ein ungewöhnlicher Ort für eine bahnbrechende

Innovation in der Quantentechnologie. Siegen, eine Mittelstadt im Süden Nordrhein-Westfalens, ist nicht gerade als Hotspot für Hochtechnologie bekannt. Doch manchmal entstehen die Top-Innovationen fernab der etablierten Zentren; die Universität Siegen hatte über Jahre hinweg eine bemerkenswerte Expertise in der Quantenphysik aufgebaut, ohne große mediale Aufmerksamkeit.

Von der Universität ...

Im Jahr 2020, als das globale Interesse an Quantentechnologien exponentiell zunahm, erwuchs aus dieser mutigen Pionierarbeit das Start-up eleQtron – als Spin-off der Universität Siegen. Die Gründer – Jan Leisse, Christof Wunderlich und Michael Johanning – verbindet eine Vision: Quantencomputer für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Anfangsjahre waren geprägt von Experimentierfreude, Improvisation und dem festen Glauben an die eigene technologische Innovationskraft. Während Tech-Giganten wie IBM, Google und Amazon Milliarden Euro in ihre Quantenprogramme investierten und viele Start-ups auf bekannte Technologien setzten, wagte eleQtron den Schritt in eine völlig neue Richtung.

In den Laboren der Gründer entstand die sogenannte MAGIC-Technologie (Magnetic Gradient Induced Coupling), eine Methode, Qubits (das Quantencomputing-Äquivalent zum klassischen Bit in der Digitaltechnik) nicht wie bislang üblich mit Lasern, sondern mit Mikrowellen zu steuern.

... zum technologischen Durchbruch

Die MAGIC-Technologie basiert auf einem raffinierten Zusammenspiel physikalischer Prinzipien: Magnetische Gradienten (räumliche Veränderungen der Magnetfeldstärke) ermöglichen es als lokale Felder, einzelne Ionen in einer sogenannten Falle selektiv anzusprechen. Die technischen Vorteile sind beeindruckend: Die Fidelity (Genauigkeit) bei Operationen an einzelnen Qubits liegt bei etwa 99,95 Prozent, die Gate-Zeiten (Gate-Zeit steht für die Dauer, die ein Quanten-Gate benötigt, um eine Operation auf einem Qubit auszuführen) betragen nur wenige Mikrosekunden. Gleichzeitig ermöglicht die Technologie eine bessere Skalierbarkeit, da sich Mikrowellenfelder einfacher erzeugen und verteilen lassen als komplexe Lasersysteme. „Der Vorteil liegt nicht nur in der höheren Präzision, sondern auch in der deutlich geringeren Komplexität der Systeme“, erklärt Johanning. „Wir brauchen keine aufwändigen Optiken oder ultrastabile Umgebungen. Unsere Technologie funktioniert auch unter realen Bedingungen.“

Früh erkannten die drei Forscher das große Potenzial ihrer Technologie für praktische Anwendungen. „Durch das gezielte Ersetzen sensibler High-End-Komponenten – insbesondere Lasertechnologie – durch bewährte Mikrowellentechnik und Elektronik, vermeiden wir unnötige Komplexität, minimieren Aufwand und senken die Kosten“, fasst es Leisse zusammen.

Wachstumsschub und strategische Entwicklung

2022 gelang eleQtron ein entscheidender Schritt: Durch Earlybird und den Siegerlandfonds als Investoren sowie das vom BMBF geförderte Projekt „MAGIC App“ sicherte sich das Start-up eine Finanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro. Diese Finanzierungsrunde war ein Wendepunkt für das Unternehmen und signalisierte das Vertrauen der Investor*innen in die MAGIC-Technologie.

„Mit diesem Kapitalschub konnten wir von einer reinen Forschungsorganisation zu einem echten Technologieunternehmen werden“, erklärt Leisse. Die Mittel flossen in den Ausbau der Produktionskapazitäten, die Vergrößerung des Teams und die Weiterentwicklung der Technologie-Roadmap. Auch die Mitwirkung von Infineon im Rahmen von MAGIC App war strategisch von Bedeutung: „Die Zusammenarbeit mit Infineon hat uns die Augen für die Realitäten des Industriemarkts geöffnet“, erklärt Leisse.

Indirekter Einkauf: Versteckter Kostenfresser oder unentdeckter Goldschatz?

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

In vielen Unternehmen wird der indirekte Einkauf häufig unterschätzt – dabei liegen hier oft erhebliche Einsparpotenziale verborgen. Durch die wachsende Digitalisierung und die zunehmende Verfügbarkeit von B2B eCommerce-Plattformen bestellen Mitarbeitende Waren und Dienstleistungen immer häufiger außerhalb klassischer Einkaufsprozesse. Diese Entwicklung bringt einerseits Flexibilität und Effizienz, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen: Wie lassen sich Ausgaben kontrollieren und Transparenz über die gesamte Einkaufskette sicherstellen?

Die beste Einkaufssoftware für den Mittelstand adressiert genau diese Herausforderungen. Hivebuy hat sich als moderne, benutzerfreundliche Lösung etabliert, die den indirekten Einkaufsprozess von der Bestellung bis zur Rechnungsprüfung digitalisiert und automatisiert. Die Software integriert sich nahtlos in bestehende ERP-, Buchhaltungs- und Kommunikationstools wie SAP, Microsoft Dynamics, Teams oder Slack – und das ohne aufwändige technische Implementierung.

Gegründet von erfahrenen Einkaufs- und Finanzexpert*innen aus Frustration über bisherige Lösungen, verfolgt Hivebuy die Mission, versteckte Kosten sichtbar zu machen, Budgets in Echtzeit zu kontrollieren und Einkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Mit höchsten Sicherheitsstandards, inklusive ISO/IEC 27001-Zertifizierung und DSGVO-konformer Datenhaltung in Deutschland, schafft Hivebuy Transparenz und Vertrauen entlang der gesamten Einkaufskette.

Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

StartingUp: Frau Fischer, viele Unternehmen sehen im indirekten Einkauf eher einen Kostenfaktor, der schwer zu kontrollieren ist. Was macht den indirekten Einkauf aus Ihrer Sicht zu einem versteckten Kostenfresser?

Bettina Fischer: Die große Herausforderung im indirekten Einkauf liegt darin, dass die einkaufenden Personen über das gesamte Unternehmen verteilt sind – anders als im direkten Einkauf, wo spezialisierte Einkaufsabteilungen tätig sind. Das bedeutet: Jede*r Mitarbeitende, der oder die einmal etwas bestellt, wird zum Einkäufer oder zur Einkäuferin – oft ohne die notwendige Erfahrung in Einkaufsprozessen.

Dadurch entstehen typische Muster: Es wird bei bekannten Lieferanten bestellt – oft aus dem privaten Umfeld, wie etwa Amazon Business – ohne Preisvergleiche, ohne Berücksichtigung von Lieferzeiten oder bereits verhandelten Konditionen. Das führt schnell zu ineffizienten und teuren Entscheidungen.

Hinzu kommt, dass im indirekten Einkauf eine hohe Produktvielfalt auf eine extrem heterogene Lieferantenlandschaft trifft. Das erschwert es, durch Bündelung bessere Konditionen zu erzielen. Es fehlt die klare, strategische Beziehung zu bestimmten Lieferanten – und genau dort entstehen die versteckten Kosten.

StartingUp: Wie hilft Hivebuy Mittelständlern konkret dabei, diese versteckten Kosten aufzudecken und zu reduzieren?

Bettina Fischer: Hivebuy verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Herausforderungen des indirekten Einkaufs zu lösen. Zum einen ermöglichen wir es Mitarbeitenden, direkt über integrierte Lieferanten zu bestellen. Das bedeutet: Die Bestellungen erfolgen zentral über Hivebuy – ohne Umwege über externe Plattformen oder individuelle Beschaffungswege. Die Bestellübermittlung ist automatisiert und erfolgt effizient über unser System.

Darüber hinaus bietet Hivebuy einen integrierten Preisvergleich für B2B-Webshops. So wird sichergestellt, dass stets der beste Preis und die optimalen Lieferzeiten berücksichtigt werden – ein entscheidender Hebel zur Kostensenkung.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Budgetkontrolle: Sobald eine Bestellanforderung erstellt wird, sehen Budgetverantwortliche sofort die Auswirkungen auf ihr Budget – in Echtzeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen schnell, fundiert und transparent treffen.

Auch die Freigabeprozesse sind flexibel und konfigurierbar: Mitarbeitenden wird Freiheit für alltägliche Bestellungen gegeben, während bei kritischen oder kostenintensiven Vorgängen automatische Eskalationen und Genehmigungen greifen.

Nicht zuletzt ermöglicht Hivebuy dem Einkauf, sein Wissen an die Organisation weiterzugeben. Vorverhandelte Verträge, Katalogartikel oder bevorzugte Lieferanten sind direkt im System sichtbar – wie ein digitaler Einkaufsberater im Hintergrund. So treffen selbst unerfahrene Nutzer bessere Entscheidungen – ganz im Sinne von Kostenkontrolle und Prozesssicherheit.

StartingUp: Ihre Software ist bekannt für ihre Nutzerfreundlichkeit. Wie schaffen Sie es, auch nicht-einkaufserfahrene Mitarbeitende einzubinden?

Bettina Fischer: Benutzerfreundlichkeit steht bei Hivebuy an oberster Stelle. Wann immer wir eine neue Funktion entwickeln, testen wir diese gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und Nutzern – direkt aus der Praxis. Unser Ziel ist es, dass Hivebuy genauso intuitiv bedienbar ist wie eine Online-Überweisung: Jeder soll auf Anhieb verstehen, was zu tun ist.

Mit Funktionen wie unserem B2B-Preisvergleich und dem sogenannten Guided Buying führen wir Mitarbeitende gezielt durch den Einkaufsprozess – Schritt für Schritt, ganz ohne Schulungsaufwand. So wird selbst komplexes Einkaufswissen einfach zugänglich gemacht.

Für Freigabeverantwortliche haben wir zusätzlich eine besonders komfortable Lösung geschaffen: Freigaben können direkt über Messenger-Apps wie Microsoft Teams erteilt werden – ohne sich ins System einloggen zu müssen. Die relevanten Informationen kommen automatisch dorthin, wo man ohnehin schon arbeitet – aufs Handy oder den Desktop. Das senkt die Einstiegshürden enorm und sorgt für eine breite Akzeptanz im gesamten Unternehmen.

StartingUp: Welche Rolle spielen Transparenz und Echtzeit-Reporting in der Budgetkontrolle?

Bettina Fischer: Wir sind überzeugt: Budgetkontrolle funktioniert nur in Echtzeit. Es bringt wenig, wenn Budgetübersichten nur monatlich, quartalsweise oder gar halbjährlich zur Verfügung stehen. Entscheidungen im Einkauf werden täglich getroffen – also muss auch die Budgettransparenz jederzeit aktuell sein.

Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Hivebuy besonderen Fokus auf eine unmittelbare Budgeteinsicht gelegt. Sobald eine Bestellung angefragt wird, sieht der oder die Budgetverantwortliche sofort, wie sich diese auf das verfügbare Budget auswirkt. Diese Echtzeit-Transparenz ist ein zentrales Element unserer Software.

Gleichzeitig möchten wir Mitarbeitende befähigen, innerhalb ihrer Befugnisse selbstständig Entscheidungen zu treffen. Nicht jede Anfrage muss durch mehrere Instanzen laufen. Vielmehr setzen wir auf smarte, automatisierte Prozesse – kombiniert mit dem Vertrauen in die Souveränität der Nutzer. Das spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Effizienz und Zufriedenheit im Unternehmen.

StartingUp: Die Einführung neuer Software bedeutet oft hohen Aufwand. Wie gestaltet sich die Implementierung von Hivebuy?

Bettina Fischer: Ich habe selbst über viele Jahre ERP- und Einkaufssoftwareprojekte geleitet – und ehrlich gesagt: Es war jedes Mal ein enormer Aufwand. Genau diese Erfahrungen haben mich dazu motiviert, Hivebuy so zu entwickeln, dass Implementierung eben nicht zur Belastung wird.

Unsere Lösung ist bewusst so aufgebaut, dass sie schnell, unkompliziert und ohne großen IT-Aufwand eingeführt werden kann. Neue Unternehmen können innerhalb kürzester Zeit starten – oft sogar innerhalb eines Tages mit einem eigenen Testsystem.

Die Einführung begleiten wir durch leicht verständliche Videotutorials und Onboarding-Materialien. Darüber hinaus gibt es persönliche Sessions, in denen die Nutzer befähigt werden, das System selbstständig für ihr Unternehmen zu konfigurieren. Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics oder DATEV richten wir in der Regel innerhalb weniger Stunden bis Tage ein.

Wenn beide Seiten fokussiert an das Projekt herangehen, können wir bei Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden innerhalb von acht Wochen vollständig live gehen – inklusive Integration, Schulung und Rollout.

StartingUp: Wie unterstützt Hivebuy IT-Teams und technische Entscheider bei der Integration?

Bettina Fischer: Unsere größte Stärke in der Zusammenarbeit mit IT-Teams ist unsere Schnelligkeit. Bereits im ersten Kick-Off mit der IT tauschen wir alle relevanten technischen Dokumentationen aus, klären die Rahmenbedingungen und ermöglichen in kürzester Zeit die Integration in ein Testsystem. Wir verzichten bewusst auf langwierige Business-Blueprint-Phasen und setzen stattdessen auf eine praxisnahe, direkte Umsetzung.

Hivebuy verfolgt eine klare Integration-First-Strategie. Das bedeutet: Unsere Lösung ist von Grund auf so konzipiert, dass sie sich schnell und flexibel in bestehende ERP-Systeme und IT-Landschaften integrieren lässt. Für alle gängigen Systeme – ob SAP, Microsoft Dynamics, DATEV oder NetSuite – stellen wir vollständige Schnittstellen-Dokumentationen zur Verfügung.

Mein Mitgründer Stefan Kiehne bringt aus seiner Zeit bei PwC tiefes technisches Know-how mit und hat zahlreiche ERP-Implementierungen verantwortet. Dieses Wissen fließt direkt in unsere Projekte ein. Inzwischen haben wir Hivebuy in so viele verschiedene Systeme integriert, dass kaum noch Überraschungen aufkommen. Für IT-Verantwortliche bedeutet das: minimale Unsicherheiten, schnelle Umsetzung und maximale Kompatibilität.

StartingUp: Wie sieht die Zukunft des indirekten Einkaufs aus? Welche Trends beobachten Sie?

Bettina Fischer: Ich sehe im indirekten Einkauf ganz klar einen Wandel hin zu intelligenter Automatisierung und echter Transparenz. Schon heute beobachten wir den Trend in Richtung „Agent AI“ – also digitale Einkaufsassistenten, die Nutzer durch Prozesse begleiten und Entscheidungen mit datenbasierten Empfehlungen unterstützen. Das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verstärken.

Was mich persönlich schon lange wundert: Im B2C-Bereich haben wir mit Plattformen wie Idealo längst Preis- und Konditionsvergleiche. Im B2B gibt es das kaum. Deshalb war es uns wichtig, mit Hivebuy eine Lösung zu schaffen, die genau das möglich macht – inklusive der hinterlegten, unternehmensspezifischen Konditionen. Das ist ein echter Gamechanger.

In Zukunft wird der indirekte Einkauf zunehmend automatisiert ablaufen – von der Bedarfserkennung bis hin zur Bestellung. Vergleichbar mit einem intelligenten Kühlschrank, der automatisch Milch nachbestellt, wird auch im Unternehmen vieles automatisch geschehen: Bedarfe erkennen, Angebote vergleichen, Bestellungen auslösen – ganz ohne manuelles Zutun.

Strategische Beschaffung wird dabei zur Grundlage. Das Ziel ist nicht, jede Bestellung individuell zu behandeln, sondern Prozesse zu standardisieren, auf Unternehmensziele auszurichten und individuelle Bedarfe intelligent einzubinden.

Und auch die Rückseite des Einkaufs wird sich stark verändern: Rechnungsprüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe werden zunehmend automatisiert ablaufen. In einer idealen Zukunft brauchen wir keine manuelle Rechnungserfassung mehr – weil alles systemgestützt, regelbasiert und transparent funktioniert.

StartingUp: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fischer. Ihre Einblicke verdeutlichen, wie entscheidend es für Unternehmen ist, den indirekten Einkauf transparent und effizient zu gestalten. Mit Lösungen wie Hivebuy können Mittelständler versteckte Kosten sichtbar machen und ihre Beschaffungsprozesse nachhaltig optimieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Mission, Einkaufsteams bestmöglich zu unterstützen.

Start-ups gegen Plastikmüll

Während die Verhandlungen zu einem globalen Plastikabkommen ergebnislos bleiben, entwickeln Start-ups weltweit innovative Technologien gegen Plastikmüll. Wir stellen eine Auswahl davon vor.

Die jüngsten Verhandlungen in Genf über ein globales Plastikabkommen sind wieder ohne Ergebnis geblieben. Die mehr als 180 verhandelnden Nationen konnten sich nicht einigen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Gefahren durch Plastikmüll bekannt – und doch wird immer mehr davon produziert. Jedes Jahr entstehen rund 460 Millionen Tonnen Plastik, weniger als 10 Prozent davon werden recycelt und über 30 Millionen Tonnen gelangen in die Ozeane.

Auf politischer Ebene zeichnet sich bislang keine Lösung ab, auf die man sich global einigen könnte. Neue Vorgaben wie die Pflicht zu fixierten Flaschendeckeln in der EU sorgen eher für Frust. „Seit Jahrzehnten reden wir über das Plastikproblem. Um es zu lösen braucht es technologische Ansätze“, sagt Dr. Carsten Gerhardt, Vorsitzender der gemeinnützigen Circular Valley Stiftung. Solche Ansätze liegen längst auf dem Tisch. „Start-ups aus aller Welt zeigen, dass Innovation schneller sein kann als Verhandlungen.“

Start-ups aus aller Welt arbeiten an Lösungen

Einige dieser Unternehmen hat der Circular Economy Accelerator der Circular Valley Stiftung bereits unterstützt. Das Start-up PROSERVATION etwa stellt Polsterverpackungen aus Nebenprodukten der Getreideindustrie her, BIOWEG ersetzt Mikroplastik durch Biomaterialien aus Lebensmittelabfällen und das Unternehmen Biomyc verwendet Myzel-Verbundwerkstoffe aus Pilzwurzeln und Pflanzen.

Daüber hinaus stellt NYUNGU AFRIKA Damenhygieneprodukte aus Ananasblatt- und Maisschalenfasern her, Midwest Composites nutzt Ernteabfälle für die Herstellung von Textilien und Vlastic bietet eine Alternative zu geschäumten Kunststoffen auf Flachsbasis.

Wenn Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, können sie durch Recycling ein zweites erhalten. Ecoplastile verwandelt Abfälle in langlebige Dachziegel, Gescol macht Bauplatten aus Schuhsohlen und Novoloop nutzt schwer zu recycelndes Polyethylen zur Produktion von thermoplastischen Hochleistungs-Polyurethanen.

Chemisches Recycling zerlegt Kunststoffe in molekulare Bausteine. Das Unternehmen CARBOLIQ verwendet ein katalytisches Niedertemperaturverfahren, um gemischte Kunststoffe in Öl umzuwandeln, das fossile Rohstoffe ersetzen kann; Radical Dot extrahiert Monomere, um sie erneut verwenden zu können.

Zu chemischem Recycling hat Circular Valley in diesem Jahr einen Informationsfilm veröffentlicht, der die Möglichkeiten dieser Methode erklärt und verdeutlicht.

Warum KI bei Förderanträgen versagt

Fünf Gründe, warum Unternehmen auf menschliche Intelligenz setzen sollten.

Ob steuerliche Forschungszulage, Investitionsförderung oder EU-Programme. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT liefert in Sekundenschnelle eine Vielzahl möglicher Förderprogramme. Doch zwischen der reinen Information und der tatsächlichen Erschließung von Fördermitteln liegt ein erheblicher Unterschied. Hier gilt es, Unternehmen zu sensibilisieren.

Fördermittel sind heute ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung. Es reicht daher nicht, die Programme zu kennen. Entscheidend ist, sie rechtssicher, vollständig und förderlogisch aufeinander abgestimmt umzusetzen, um die vollen Förderpotenziale zu heben. Genau hier beginnt die Arbeit von Fördermittelexpert*innen.

Fünf Gründe, warum KI-Tools nicht als Fördermittelberater funktionieren

1. KI erkennt die wahren Förderpotenziale nicht

ChatGPT kann erklären, was ein Förderprogramm leistet. Doch welche Kosten eines konkreten Vorhabens tatsächlich und wie hoch förderfähig sind, lässt sich so nicht beurteilen. Gerade bei komplexen Programmen wie der steuerlichen Forschungszulage sind Erfahrung, Struktur und rechtssichere Abgrenzung entscheidend. Eine gute Fördermittelberatung prüft jedes Vorhaben systematisch: von der Förderfähigkeit nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG), AGVO oder De-minimis-Verordnung bis hin zur klaren Trennung förderfähiger und nicht förderfähiger Aufwände.

2. KI kann keine Förderstrategien entwickeln

Eine Liste von Förderprogrammen ersetzt keine Strategie. KI kann nur Optionen nennen, aber keine Strategien zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln. Eine gute Fördermittelberatung integriert die Forschungszulage sinnvoll in laufende Projekte und strukturiert Innovations- sowie Investitionsprozesse auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. So entstehen nicht nur Optionen, sondern belastbare, wirtschaftlich wirksame Lösungen.

3. KI kann nicht mit Menschen kommunizieren

Ein Antrag ist mehr als ein Formular. Er muss Anforderungen erfüllen und überzeugen. KI liefert Textbausteine, aber führt keine Gespräche und reagiert nicht auf Rückfragen mit der notwendigen Erfahrung in der Verwaltungspraxis der verschiedenen Förderprogramme. Eine gute Fördermittelberatung übernimmt die gesamte Kommunikation mit Förderstellen, koordiniert mit Bescheinigungsstellen und entwickelt formal korrekte und überzeugende Argumentationen.

4. KI endet beim Prompt – Fördermittelberatung bei der erfolgreichen Projektprüfung

Nach dem Antrag geht die Arbeit oft erst richtig los. Rückfragen, Prüfungen, Nachweise. KI kann Unternehmen dabei nicht unterstützen und keine Verantwortung übernehmen. Eine gute Fördermittelberatung hingegen begleitet die Kund*innen durch den gesamten Förderzyklus mit sauberer Dokumentation, revisionssicherer Aufbereitung und Unterstützung bei Audits und Außenprüfungen.

5. KI zeigt nur den Dschungel – Förderexperten finden den Schatz

Datenbanken geben einen Überblick, aber keine Richtung. Eine gute Fördermittelberatung bewertet alle denkbar möglichen Förderprogramme im konkreten Unternehmenskontext und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen, um das Maximum an Fördermöglichkeiten für die Kund*innen rauszuholen. Eine gute Fördermittelberatung schafft so echte wirtschaftliche Vorteile statt der bloßen Auflistung von Fördermöglichkeiten.

Der Autor Efe Duran Sarikaya ist CEO der Fördermittelberatung EPSA Deutschland.

Die Rolle von natürlichem Licht in modernen Architekturkonzepten

Natürliches Licht gilt als einer der zentralen Bausteine zeitgemäßer Baugestaltung. Wie moderne Gebäudeplanungen Licht gezielt als formgebendes Element einsetzt.

Architekten und Bauherren setzen zunehmend auf großflächige Fensterfronten, Dachverglasungen oder offene Raumkonzepte, um Innenräume mit ausreichend Helligkeit zu versorgen. Dabei spielt nicht nur die ästhetische Komponente eine Rolle: Tageslicht wird auch mit einem gesunden Lebensumfeld, größerem Wohlbefinden und einer verbesserten Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass moderne Gebäudeplanungen das Licht gezielt als formgebendes Element einsetzen. Insbesondere in urbanen Gebieten ist der kluge Umgang mit Sonnenlicht eine anspruchsvolle, aber lohnende Aufgabe.

Das wachsende Bewusstsein für Lichtqualität