Aktuelle Events

Garamantis: Klimawandel 360º

Das Start-up Garamantis macht den Klimawandel auf spektakuläre Weise „anfassbar“.

Messen, Ausstellungen und andere Events scheinen sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig weiterentwickelt zu haben. Das 2014 gegründete Berliner Start-up Garamantis will das ändern, indem es mit seinen Hightech-Installationen echte interaktive Erlebnisse schafft und dafür sorgt, dass auch komplexe und abstrakte Themen wie beispielsweise der Klimawandel „anfassbar“ werden.

Mit Virtual Reality auf Weltreise

Wie das geht, zeigt Garamantis zum Beispiel mit der Klimakuppel, die es für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) entwickelt hat. In der großen Installation nehmen bis zu 12 Personen auf drehbaren Hockern Platz und setzen sich die Virtual-Reality-Brille Oculus Go auf. Die Besucher sehen dann einen fünfminütigen 360-Grad-Film, der sie nach Madagaskar führt – einen Inselstaat, auf dem die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt stark spürbar sind. Die Klimakuppel simuliert während des Films passend zu den gezeigten Bildern Wärme, Wind und sogar Gerüche und erzeugt damit das Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein.

Hightech für alle Sinne

„Unsere größte Herausforderung war es, ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen. Wir wollten, dass mehrere Personen gleichzeitig den Klimawandel spüren können und durch die Verbindung verschiedener Technologien einen möglichst realistischen Eindruck davon bekommen“, sagt Mitgründer Oliver Elias. Sein Team hat die Klimakuppel technisch umgesetzt. „Unser Ziel war eine echte immersive Erfahrung. Man sollte nicht nur Zuschauer sein, sondern in das Thema eintauchen können“, ergänzt Mitgründer Marcus Dittebrand.

Erlebnisse zählen

Hinter der multisensorischen Erfahrung steckt ein klarer Grundgedanke: Interaktive Erlebnisse bleiben länger im Gedächtnis und sorgen dafür, dass man sich eher mit einem Thema beschäftigt. „Mit dem richtigen Einsatz innovativer Technologien kann man seine Zielgruppe gleichzeitig informieren und begeistern“, so Oliver Elias. Damit könne man sich auf Events auch deutlich von anderen Austellern abheben, die noch auf klassische Formate setzen.

Multi-Touch, 3D und Dinosaurier

Neben Virtual-Reality-Projekten setzt Garamantis unter anderem auch auf Berührungssteuerung, zum Beispiel mit einem Multi-Touch-Tisch. Der Screen auf dem LED-beleuchteten Tisch kann Informationen anschaulich und interaktiv aufbereiten sowie auch für spielerische Anwendungen genutzt werden. Für das Berliner Naturkundemuseum entwickelte Garamantis etwa eine Software, die Dinosaurier lebendig machte. Besucher konnten auf kleinen Karten einen T-Rex ausmalen, die Karte vom Tisch scannen lassen – und kurz darauf lief der bemalte Dino als buntes 3D-Modell über den Multi-Touch-Tisch. Das Start-up baut alle Hightech-Installationen in Berlin. Das Unternehmen hat eine Werkstatt auf dem EUREF-Campus, wo zahlreiche Start-ups und innovative Organisationen aktiv sind. Dort erprobt das Team moderne Technologien, programmiert neue Software und baut die passende Hardware dazu. Bei einigen Themen kooperiert Garamantis mit der Ars Electronica und hat unter anderem Projekte für die Europäische Weltraumorganisation ESA und das Bundespresseamt umgesetzt.

Die Klimakuppel ist nur der Anfang

Komplexe Installationen wie die Klimakuppel sind auch für die Berliner Technikprofis immer noch spannende Herausforderungen. Bei der IdeenExpo 2019 in Hannover hatte die Kuppel ihren ersten Auftritt und wurde dort ausgesprochen positiv aufgenommen. Die Unternehmer denken schon weiter – zukünftig könnte man noch weitere Virtual-Reality-Erfahrungen erschaffen und damit viele weitere Themen illustrieren: „Grundsätzlich können wir mit dieser Technologie alle Orte der Welt erfahrbar und sogar Reisen in die Vergangenheit oder Zukunft möglich machen.“

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Verkaufen ohne Shop: Zahlungen erhalten mit PayPal Open

Sie verkaufen digitale Kunst, Online-Kurse oder Handgemachtes? Dafür ist ein Shop nicht zwingend nötig. Mit Zahlungslinks und Kaufen-Buttons von PayPal erhalten Sie Ihre Zahlungen, wo die Verkäufe entstehen – schnell, sicher und unkompliziert.

Zahlungen empfangen, wo Ihre Community ist

Viele Soloselbständige nutzen Social Media, E-Mails oder Messenger nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zur Vermarktung ihrer Produkte. Mit den passenden Tools können sie dort zusätzlich direkt Zahlungen empfangen – ganz ohne Onlineshop oder technisches Setup.

PayPal Open bietet drei flexible Möglichkeiten, Zahlungen zu erhalten:

- Zahlungslinks, die schnell geteilt werden können, etwa per E-Mail, DM, Post oder QR-Code.

- Kaufen-Buttons, die sich in eine bestehende Seite integrieren lassen, zum Beispiel in ein Link-in-Bio-Tool oder eine Landingpage.

- Tap to Pay macht Ihr Smartphone zum Zahlungsterminal (kompatibles Smartphone vorausgesetzt).

Alle Varianten funktionieren schnell, mobiloptimiert und bieten eine vertraute Nutzererfahrung. Damit wird der Ort, an dem Interesse entsteht, direkt zum Verkaufsort.

Zahlungslinks: Vom Post zur Bezahlung in Sekunden

Ein Kauf beginnt nicht im Warenkorb, sondern dort, wo Interesse entsteht: in einem Post, einer Story oder einer E-Mail. Genau hier setzen Zahlungslinks von PayPal an: Sie führen direkt von der Produktinfo zur Zahlung, ohne Umwege über externe Plattformen.

Das ist besonders hilfreich bei:

- digitalen Produkten

- E-Book-, Kurs- oder Software-Verkäufen

- (Online-)Vorbestellungen oder Trinkgeld-Modellen

Ein Zahlungslink erzeugt eine eigene Bezahlseite mit Titel, Preis, Beschreibung und Produktbild. Varianten wie Größen oder Farben sind ebenso integrierbar wie frei wählbare Preise. Versandkosten und Steuern können automatisch berechnet werden.

Der fertige Zahlunglink lässt sich flexibel teilen: per Messenger, E-Mail, Social Media oder als QR-Code auf einem Produktetikett oder Tischaufsteller. Die Zahlungsseite unterstützt gängige Zahlarten wie Kreditkarte, Wallets sowie ausgewählte regionale Methoden wie SEPA-Lastschrift, iDEAL oder Swish – je nach Land und Verfügbarkeit für die jeweiligen Käufer:innen.

Besonders praktisch: Ihre Kund:innen brauchen dafür kein eigenes PayPal-Konto. So können Zahlungen sicher und bequem online abgewickelt werden.

Für Selbständige, die regelmäßig digitale Inhalte verkaufen, ist das eine einfache Möglichkeit, Zahlungen mit PayPal zu empfangen, ohne ein klassisches Shopsystem aufsetzen zu müssen.

Kaufen-Buttons: Ihre Seite wird zur Verkaufsfläche

Wer bereits eine Website oder ein Link-in-Bio-Tool nutzt, kann PayPals Warenkorb- oder Kaufen-Buttons mit wenigen Zeilen Code integrieren. Damit verwandeln Sie eine einfache Landingpage in eine funktionale Verkaufsfläche. Sie erstellen den Button in Ihrem PayPal-Konto und erhalten automatisch den passenden HTML-Code, der nur noch kopiert und in die Website eingefügt wird. Kund:innen klicken, zahlen mit ihrer bevorzugten Methode und der Betrag wird direkt gutgeschrieben.

Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Gestaltung, Storytelling und Nutzerführung und profitieren gleichzeitig von einem verlässlichen Check-out, der hilft Vertrauen zu schaffen. Eine schlanke Lösung für alle, die ihr Angebot online präsentieren und Zahlungen direkt abwickeln möchten.

Mit Tap to Pay ganz einfach vor Ort verkaufen

Neben den digitalen Optionen können Sie auch vor Ort Zahlungen annehmen: direkt über Ihr Smartphone. Mit der PayPal-Funktion „Tap to Pay“ akzeptieren Sie kontaktlose Zahlungen per Karte oder Wallet ohne separates Kartenlesegerät. Alles, was Sie benötigen, ist ein kompatibles iPhone oder Android-Gerät mit NFC-Funktion (Tap to Pay funktioniert auf Geräten mit Android 8.0, NFC-Funktionen und Google Play Services. iOS ab iPhone XS und höher).

Besonders praktisch ist das beispielsweise für:

- Märkte, Pop-up-Stores

- Workshops und Live-Events

- Verkäufe im kleinen Rahmen, bei denen Flexibilität zählt

Die Wächter des Firmengedächtnisses

Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.

Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.

Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot

Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.

Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.

Funktionsweise, Sicherheit und Haftung

Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“

Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.

Geschäftsmodell und Markteintritt

Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.

Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“

Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur

Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.

Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht

Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.

Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.

Der Pivot: Datenschutz als Burggraben

Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.

Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.

Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz

Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.

Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.

Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.

Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.

Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur

Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.

Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.

Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

LegalTech-Trends 2026

KI, strategische Fähigkeiten und mehr Technikverständnis stehen 2026 auf der Agenda der Rechtsbranche – gut zu wissen nicht nur für LegalTech-Start-ups und -Gründer*innen.

Die LegalTech-Trends des Jahres 2026 machen deutlich, dass die Rechtsbranche vor einem grundlegenden Wandel steht: Routinetätigkeiten werden zunehmend in den Hintergrund gedrängt, da sie automatisiert oder von KI übernommen werden. Gleichzeitig gewinnen neue Kompetenzen an Bedeutung und Up-Skilling wird zur Schlüsselqualifikation, während traditionelle Karrierepfade ins Wanken geraten. Dementsprechend werden 2026 das Technologieverständnis, Prozessdesign sowie strategische Fähigkeiten in der Rechtsbranche immer wichtiger.

1. Integrierte Cloud LegalTech-Plattformen etablieren sich

Die LegalTech-Landschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel und konsolidiert sich zunehmend zu integrierten Cloud-Ökosystemen. Diese vereinen zentrale Funktionen wie Mandats- und Fallmanagement, Dokumentenautomatisierung, Ausgaben- und Risikoanalysen sowie Kollaborations- und Workflow-Funktionen auf einer gemeinsamen Plattform. Sie lösen die bislang weitverbreiteten, voneinander getrennten Einzelsysteme ab. Diese integrierten Plattformen versetzen juristische Teams in die Lage, auf eine einheitliche, konsistente Datenbasis (Single Source of Truth) zuzugreifen und fundierte Analysen durchzuführen. Das Ergebnis sind deutlich schnellere Arbeitsabläufe, eine verbesserte Transparenz über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg sowie eine höhere operative Resilienz der Rechtsorganisation.

2. Eingebettete agentenbasierte KI (embedded agentic AI)

Embedded Agentic AI entwickelt sich rasant zu einem der prägendsten Trends im LegalTech-Markt. Im Gegensatz zu klassischen KI-Assistenzsystemen agieren agentische KI-Module direkt innerhalb juristischer Fachanwendungen und übernehmen eigenständig klar definierte Aufgaben – etwa die Fristenüberwachung, Vertragsprüfung oder Aktenvorbereitung. Nahtlos in bestehende Workflows eingebettet, reduzieren sie manuellen Aufwand, minimieren Risiken und steigern die Produktivität spürbar. Für Kanzleien bedeutet Embedded Agentic AI einen strategischen Schritt hin zu skalierbaren, zukunftssicheren Prozessen, bei denen juristische Expertise gezielt durch autonome, kontextbewusste KI ergänzt wird.

3. KI-Sicherheit & Governance

KI ist längst mehr als nur ein Werkzeug – sie entwickelt sich zu einer operativen Notwendigkeit. Im Jahr 2026 werden LegalTech-Pioniere deshalb über reine Pilotprojekte hinausgehen und Rahmenwerke für die KI-Governance, Risikokontrollen, Compliance und ethische Rahmenbedingungen einführen. In diesem Kontext gilt es beispielsweise Transparenzanforderungen zu definieren, Prompt-Audits und Human-in-the-Loop-Kontrollen einzuführen sowie für die Nachverfolgbarkeit von Datenquellen zu sorgen. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die eine strukturierte KI-Governance integrieren, reduzieren Haftungsrisiken, stärken das Vertrauen und können KI skalieren. Wenn sie dabei auch noch den ethischen und regulatorischen Compliance-Anforderungen gerecht werden, sind sie für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt.

4. Predictive Legal Analytics

KI steht 2026 nicht mehr nur für unterstützende oder automatisierende Funktionen, sondern entwickelt sich zunehmend zum strategischen Faktor. Generative KI und fortschrittliche Analyseverfahren werden gezielt zum Einsatz kommen, um den Ausgang von Gerichtsverfahren zu prognostizieren, umfangreiche Beweis- und E-Discovery-Daten auszuwerten und bislang verborgene Muster in der Rechtsprechung zu identifizieren. Im Jahr 2026 wird KI-generierter Content in immer mehr Verfahren eine zentrale Rolle bei der Sichtung, Bewertung und Einordnung von Beweismitteln spielen. Dadurch verändern sich die Vorgehensweisen bei der Vorbereitung von Fällen, dem Entwickeln von Argumentationsketten sowie der strategischen Entscheidungsfindung. All das führt dazu, dass Technologie vom reinen Hilfsmittel zum strategischen Entscheidungsfaktor aufsteigt.

5. Juristische Talente entwickeln sich zu technisch versierten Fachkräften

Anwältinnen und Anwälte müssen sich zunehmend zu technologieaffinen Gestaltern entwickeln, die digitale Tools, Automatisierung und KI souverän in ihre tägliche Arbeit integrieren. Statt reiner Rechtsanwendung rücken Prozessverständnis, Systemkompetenz und Dateninterpretation in den Fokus. Kanzleien profitieren von effizienteren Abläufen, höherer Skalierbarkeit und besserer Mandantenorientierung. Tech-fluente Legal Professionals werden damit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor in einem zunehmend digitalisierten Rechtsmarkt.

6. KI-gestütztes Smart Contracting & Compliance Automation

KI geht im Vertragswesen weit über einfache Prüfungsfunktionen hinaus und wird zum zentralen Instrument für umfassendes Contract Lifecycle Management, Compliance-Monitoring sowie eine automatisierte Vertragserstellung. Zudem lassen sich durch Predictive Analytics Risiken, Inkonsistenzen und Compliance-Probleme immer früher identifizieren – ein Trend, der insbesondere für Unternehmensrechtsabteilungen und international tätige Kanzleien von Bedeutung ist. Im Jahr 2026 werden sich vor allem diese drei Anwendungsszenarien etablieren:

- KI-gestützte Vertragsanalysen, die potenzielle Risiken identifizieren und konkrete Korrekturvorschläge liefern.

- Automatisierte Compliance-Berichte zur lückenlosen Nachverfolgung regulatorischer Vorgaben.

- KI-Unterstützung bei der Erstellung von Dokumenten.

7. Cybersicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Mit der zunehmenden Nutzung von LegalTech steigen auch die Risiken im Bereich Cybersecurity. Umso wichtiger ist es, dass Jurist*innen die Daten ihrer Mandant*innen, vertrauliche Fallakten sowie ihre KI-Systeme vor Ransomware-Angriffe, Datenpannen und der unbefugten Offenlegung sensibler Informationen schützen. Robuste Cybersecurity-Tools und datenschutzorientierte LegalTech-Architekturen sind daher unverzichtbar und werden häufig direkt in die Plattformen integriert. Kanzleien und Rechtsabteilungen, die hier proaktiv investieren, schützen nicht nur ihre Reputation und das Vertrauen ihrer Mandant*innen, sondern erfüllen zugleich die zunehmend strengeren globalen Datenschutzvorschriften.

8. Ergebnisorientierte und ROI-nachweisbare KI-Einführung

2026 steht LegalTech nicht mehr im Testmodus – sie muss konkrete Mehrwerte nachweisen. Sowohl Anbietende als auch Anwendende sind zunehmend gefordert, Investitionen in Technologie klar mit messbaren Ergebnissen zu verknüpfen, etwa durch Zeit- und Kostenersparnis, Reduzierung von Fehlern oder eine höhere Mandant*innenzufriedenheit. Für die Praxis bedeutet das: Pilotprojekte sollten stets mit klar definierten KPIs starten, um den Erfolg messbar zu machen. Analysen spielen eine entscheidende Rolle, um den geschäftlichen Nutzen gegenüber Führungskräften und Mandant*innen transparent darzustellen. Gleichzeitig verlagern sich Budgetentscheidungen weg von „Innovation um der Innovation willen“ hin zu einer klaren ROI-orientierten Ausrichtung.

9. Innovation in der Rechtsberatung & alternative Business-Modelle

Die Veränderung in der Rechtsbranche betrifft die gesamte Struktur juristischer Dienstleistungen. Klassische Stundenhonorare verlieren an Bedeutung, während alternative Preismodelle wie Festpreise, Abonnements oder wertbasierte Vergütungen an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird durch Technologien unterstützt, die Ergebnisse zuverlässig vorhersagen und standardisierte Leistungen effizient bereitstellen. Für Rechtsabteilungen und Mandant*innen wird Kalkulierbarkeit zunehmend zum Standard. Kanzleien, die ihre Liefermodelle entsprechend innovativ gestalten, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerber*innen, die weiterhin auf traditionelle Stundenhonorare setzen.

10. Lawbots & Vertikale Automatisierung

„Lawbots“ stehen kurz davor, zum festen Bestandteil der Rechtsbranche zu werden. Diese spezialisierten Bots sind darauf ausgelegt, spezifische juristische Aufgaben zu automatisieren – von der Mandantenaufnahme über Dokumentenautomatisierung und Compliance-Prüfungen bis hin zu rechtlicher Recherche. Typische Einsatzszenarien sind etwa maßgeschneiderte Bots für Einwanderungsanträge, Markenanmeldungen oder Routineverfahren in der Prozessführung. Sie übernehmen klar definierte, standardisierte Aufgaben auf höchst effiziente Weise. So gewinnen Anwält*innen wertvolle Zeit, um sich auf komplexe, urteilsbasierte Arbeiten zu konzentrieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Der Autor Oliver Bendig ist CEO von stp.one, einem der führenden Anbietern von Legal-Tech-Komplettlösungen.

Infinite Roots: Hamburger BioTech bringt pilzbasierte Gerichte ins Kühlregal

Das 2018 von Dr. Mazen Rizk, Anne-Cathrine Hutz und Dr. Thibault Godard als Mushlabs gegründete Hamburger Start-up Infinite Roots (ehemals Mushlabs) bringt die Vorteile der Pilzwelt erstmals als eigenständige Hauptzutat ins Kühlregal.

Infinite Roots ist ein forschungsgetriebenes BioTech-Unternehmen aus Hamburg. Seit 2018 entwickelt das Unternehmen (zunächst unter dem Namen Mushlab) neuartige Lebensmittel auf Basis von Pilzen – inspiriert vom Myzel, dem unterirdischen Wurzelgeflecht essbarer Pilze. Durch Fermentation schafft Infinite Roots Produkte, die über bloße Fleischalternativen hinausgehen. Das Ziel ist es, eine neue Kategorie zu etablieren: Lebensmittel, die echtes Umami und wertvolle Nährstoffe liefern, mit kurzen Zutatenlisten auskommen und die Umwelt entlasten.

Mit mehr als 60 Expert*innen aus Biotechnologie, Data, Lebensmittelwissenschaft und Kulinarik will das Team neue Standards für Geschmack, Qualität und Nachhaltigkeit setzen und zeigen, dass die Ernährung der Zukunft nicht Verzicht bedeutet, sondern Vielfalt und Genuss.

Die MushRoots-Produkte des Unternehmens sind keine Fleischimitate, sondern bieten ein eigenständiges, pilzbasiertes Geschmackserlebnis. Sie zeichnen sich durch einen saftigen, herzhaften Biss und ausgeprägte Umami-Noten aus. Die Hamburger setzen dabei auf Speisepilze, kombiniert mit vertrauten, hochwertigen Zutaten. Entsprechend bauen die Produkte auf einer natürlichen Zutatenliste auf und verzichten auf künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und Farbstoffe. So entsteht ein Geschmackserlebnis, das an herzhafte Hausmannskost erinnert. Die Produkte lassen sich vielseitig im Alltag, etwa als Hack, Bällchen oder Patties.

„Im Kühlregal sehen Konsument*innen seit Jahren dieselbe Logik: Tierprotein hier, Pflanzenprotein dort“, sagt Philip Tigges, CCO/CFO von Infinite Roots. „Mit MushRoots bringen wir nicht nur eine dritte Option ins Regal, sondern kehren auch zu Lebensmitteln mit einer natürlichen Hauptzutat zurück. Pilze bieten einen herzhaften Geschmack, sind vielseitig, in allen gewohnten Rezepten einsetzbar und können kinderleicht zubereitet werden.“

MushRoots setzt dabei auf eine Proteinquelle mit vergleichsweise geringem ökologischen Fußabdruck. Pilze lassen sich lokal und ressourcenschonend kultivieren. „Wir wollten nie ein weiteres Fleischimitat herstellen, sondern eine eigene Kategorie umami-reicher Pilzprodukte schaffen, die durch Charakter und Geschmack überzeugen“, ergänzt Tigges. „Unser Ziel ist es jetzt, Menschen für Pilzprodukte zu gewinnen, ohne dass sie Fleisch vermissen.“

Jetzt meldet Infinite Roots, dass vier MushRoots-Produkte ab sofort bei REWE Nord in Norddeutschland und Billa Plus in Österreich erhältlich sind und damit eine neue Kategorie an Pilz-Produkten in die Kühlregale Einzug gehalten haben.

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

KI-Hype: mittel- bis langfristiger Weg zur Monetarisierung noch unklar

Aktueller Marktkommentar zum KI-Hype und den möglichen Folgen von Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price.

Die Investitionsausgaben für künstliche Intelligenz (KI) haben ein erstaunliches Niveau erreicht, aber der Weg zur Monetarisierung bleibt unklar. Der Markt-Hype schaukelt sich selbst hoch, und die Tech-Giganten greifen nun zu Krediten, um ihre Expansion zu finanzieren. Blasen sind nicht immer schädlich und können zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führen, aber Überkapazitäten sind ein reales Risiko, das beobachtet werden sollte.

Während eines hochkarätigen Finanzgipfels, an dem ich kürzlich in Hongkong teilgenommen habe, sagte der CEO einer führenden Vermögensverwaltungsgesellschaft, der es eigentlich besser wissen müsste: „Im Kontext der Ausstattung von Hyperscalern sind 2,5 Billionen US-Dollar [für Investitionen] über fünf Jahre keine große Summe.“ Ich war über diese Bemerkung erstaunt. In welchem Paralleluniversum sind 2,5 Billionen US-Dollar eine unbedeutende Summe? Antwort: in einem, in dem Nvidia innerhalb von drei Monaten eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann. Aber wie erzielt man eine Rendite auf Investitionen in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar, wenn der mittel- bis langfristige Weg zur Monetarisierung der KI noch unklar ist?

Dies deutet auf zwei verschiedene AI-Investitionsbooms hin: einen relativ kurzfristigen, der durch eine erkennbare tatsächliche Nachfrage gestützt wird, und einen längerfristigen spekulativen Boom, der mit einem quasi-religiösen Glauben an exponentielles Wachstum verbunden ist.

Betrachten wir zunächst einige beeindruckende Zahlen. Die Ausgaben für KI erreichten gerade 1 % des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer Wirtschaft mit 1,8 % Wachstum – das ist mehr als die Hälfte der gesamten neuen Nachfrage. Allein Nividia erreichte Ende Oktober einen Wert von 5 Billionen US-Dollar, was 15 % der gesamten US-Wirtschaft entspricht. Zum Vergleich: Als Cisco im Jahr 2000 als weltweit größtes Unternehmen seinen Höhepunkt erreichte, betrug sein Anteil am BIP nur 5,5 %. Während viel Aufsehen um den 3 Milliarden US-Dollar teuren Hauptsitz von JP Morgan in Manhattan gemacht wurde, werden in Texas still und leise 40 Milliarden US-Dollar teure Rechenzentrumsprojekte gestartet. Niemand scheint sich dafür zu interessieren.

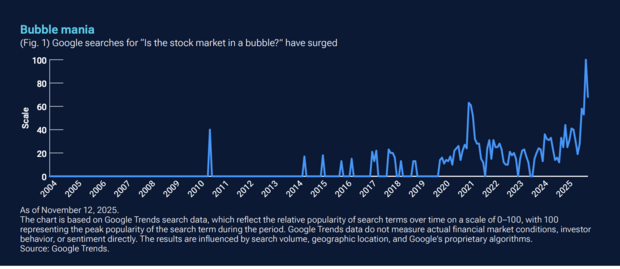

Sind wir also in einer Blase? Es gibt sicherlich eine Blase von Menschen, die über Blasen sprechen – werfen Sie einfach einen Blick auf Google Trends.

Unterdessen gibt es diejenigen, die glauben, dass wir uns gerade deshalb nicht in einer Blase befinden können, weil wir über eine solche sprechen. Meiner Meinung nach gibt es drei Schlüsselwörter in den jüngsten Marktentwicklungen, die Beachtung verdienen: Reflexivität, Zirkularität und Verschuldung. Reflexivität besagt, dass Preise tatsächlich die Fundamentaldaten beeinflussen und dass diese neu beeinflussten Fundamentaldaten dann die Erwartungen verändern und somit die Preise beeinflussen. Dieser Prozess setzt sich in einem sich selbst verstärkenden Muster fort. Die lebhafte Reaktion des Marktes auf die jüngsten KI-Megadeals ist ein Beispiel für einen solchen Feedback-Kreislauf. Hinzu kommt der zirkuläre Charakter dieser Deals. Im Wesentlichen investieren die Anbieter von Recheninfrastruktur in native KI-Akteure, die sich in einer Investitionsphase befinden. In der Dotcom-Ära war dies als „Vendor Financing” bekannt und wurde zu einer Art Schimpfwort.

Schließlich gibt es noch die Verschuldung. Bislang haben die finanzstarken Tech-Giganten diesen KI-Boom mit ihren eigenen tiefen Taschen und Eigenkapitalfinanzierungen finanziert. Aber jetzt treten wir in die Kreditphase ein – Unternehmen wenden sich den Schuldenmärkten zu, oft außerhalb der Bilanz, und die Kreditaufnahme wird sich wahrscheinlich beschleunigen. Wir wissen, dass wir mit generativer KI und später mit künstlicher Superintelligenz vor einem neuen technologischen Paradigma stehen – und möglicherweise vor einem massiven Produktivitätssprung. Das sind alles großartige Dinge, und es ist leicht zu verstehen, dass man der Versuchung erliegt, weiter auf der lukrativen KI-Welle zu reiten, die mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 begann. Angesichts der aktuellen Indexkonzentration würde es in der Tat Mut erfordern, auszusteigen.

Schnelles Wachstum kann zu einem Überschuss führen

Eine wichtige Lehre aus der Geschichte ist, dass es zu Blasen kommt, wenn wir schöne Dinge erfinden. Aber nicht alle Blasen sind gleich. Es gibt „schlechte“ Blasen (Tulpen, Gold, Grundstücke), und wenn schlechte Blasen durch Schulden finanziert werden, kann dies ein systemisches Risiko für die Wirtschaft darstellen. Es gibt auch „gute“ Blasen, die zu Überkapazitäten bei Produktionsmitteln führen – man denke an die Eisenbahnen im goldenen Zeitalter der Expansion der USA zwischen 1870 und 1900, die Elektrizität in den frühen 1900er Jahren und den Dotcom-Boom Ende der 1990er Jahre. Letztendlich wurde in jedem Fall Wohlstand geschaffen, aber die frühen Investoren verloren viel Geld.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, zu welcher Art von Blase sich der AI-Investitionsboom entwickeln wird. Die langfristigen Auswirkungen werden davon abhängen, ob die heutigen massiven Investitionen letztendlich die Grundlage für dauerhafte Produktivitätssteigerungen schaffen oder ob sie zu Überkapazitäten führen, die keine nachhaltigen Renditen erzielen. Wenn die Kapazitäten so schnell wachsen, ist es immer wahrscheinlich, dass sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von einem Mangel zu einem Überschuss umkehrt. In der Dotcom-Ära verloren Investoren viel Geld mit Glasfaserkabeln und Switches, die in den Boden verlegt wurden, und etwas Ähnliches könnte mit KI passieren, wenn durch Überbauung riesige Kapitalmengen in Anlagen gebunden werden, die möglicherweise nicht annähernd mit voller Effizienz betrieben werden können – oder noch schlimmer, wenn die Schnelllebigkeit des Chip-Zyklus die Rechenleistung obsolet macht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anreize für Infrastrukturanbieter („Picks and Shovels”-Akteure) und Entwickler von KI-Anwendungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Während Infrastrukturunternehmen von einer kontinuierlichen Expansion und Investitionen profitieren, konzentrieren sich Anwendungsentwickler auf die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Kosten. Um den Kommentar des Dodos nach dem Caucus-Rennen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland umzukehren: „Nicht jeder kann gewinnen, und nicht jeder kann einen Preis bekommen.” Die optimistischen Prognosen für die KI-Infrastruktur zeigen, wie viel Hype in den heutigen Bewertungen der Hyperscaler steckt. Es ist ironisch, dass Rechenzentrumsprojekte nach den griechischen Titanen Prometheus und Hyperion benannt werden. In der griechischen Mythologie folgt auf Hybris immer Nemesis. Um noch ein bisschen Latein mit einzubringen: caveat emptor.

KI & Bewertungen: Sichtbarkeit in einer neuen Suchrealität

Tipps und To-dos: Wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzt und Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter steigerst.

Generative Antworten in Suchmaschinen und Assistenten verändern die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit. Nicht mehr nur klassische Rankings entscheiden, sondern die Frage, wem die KI genug vertraut, um es überhaupt zu nennen. Aktuelle, glaubwürdige und inhaltlich konkrete Bewertungen werden dabei zum Schlüsselsignal. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Bewertungsmanagement ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Pflichtprogramm, das Auffindbarkeit, Auswahl und Conversion spürbar beeinflusst. Im Folgenden erfährst du, wie du dein Bewertungsmanagement strategisch aufsetzen solltest, um Sichtbarkeit und Vertrauen im KI-Zeitalter zu steigern.

Warum Bewertungen jetzt geschäftskritisch sind

KI-Modelle zerlegen Rezensionen in viele kleine Bedeutungseinheiten und ziehen daraus ein konsistentes Bild. Welche Leistung wurde erbracht, an welchem Ort, mit welcher Qualität und für welchen Anlass. Aus den einzelnen Stimmen entsteht so ein Vertrauensprofil, das über bloße Sternesummen hinausgeht. Entscheidend ist nicht die bloße Menge, sondern die Frische und die inhaltliche Dichte der Aussagen. Eine Rezension wie „Schnell geholfen am Sonntag, sehr kompetente Beratung zu Reiseimpfungen“ liefert gleich mehrere Signale. Zeitliche Verfügbarkeit, thematische Expertise und konkreter Nutzen. Genau solche Details erhöhen die Wahrscheinlichkeit, in generativen Antworten aufzutauchen, wenn Menschen in ihrer Nähe nach einer Lösung suchen. Wer regelmäßig neue, authentische und präzise Bewertungen erhält, verschafft der KI verlässliche Hinweise und sichert sich dadurch mehr Sichtbarkeit in genau den Momenten, in denen Entscheidungen vorbereitet werden.

Bewertungsmanagement als Prozess, nicht als Aktion

Wirksam wird Bewertungsarbeit, wenn sie selbstverständlich Teil der täglichen Abläufe ist. Nach dem Kontakt freundlich um Feedback bitten, den Weg zur passenden Plattform so kurz wie möglich machen, interne Zuständigkeiten klar regeln und Reaktionszeiten verbindlich festlegen. Aus diesen scheinbar kleinen Schritten entsteht ein stabiler Rhythmus, der kontinuierlich neue Kund*innenstimmen hervorbringt und der KI immer wieder frische Kontexte liefert. Ein solcher Prozess ist robuster als jede einmalige Kampagne, weil er verlässlich Vertrauen aufbaut und saisonale Schwankungen abfedert. Teams profitieren, wenn sie Zielkorridore definieren, etwa eine bestimmte Zahl neuer Rezensionen pro Woche und wenn sie Fortschritte sichtbar machen. So wird aus gutem Vorsatz ein gelebter Ablauf, der die gesamte Organisation stärkt.

Sprache der Kund*innen wirkt wie natürliches SEO

KI versteht Alltagssprache deutlich besser als Listen isolierter Schlagwörter. Unternehmen gewinnen, wenn sie um freie, aber konkrete Formulierungen bitten, ohne Vorgabetexte und ohne Druck. Eine höfliche Bitte wie: „Wenn es für Sie passt, nennen Sie gern, was Ihnen besonders geholfen hat“ öffnet den Raum für präzise Hinweise auf Leistungen, Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Schnelligkeit. Solche natürlich entstandenen Details sind für Menschen überzeugend und zugleich für Maschinen gut interpretierbar. Sie zeigen, wofür ein Betrieb tatsächlich steht, und verankern die passenden Begriffe in einem echten Nutzungskontext. Das Ergebnis ist eine Sprache, die Vertrauen schafft und die Auffindbarkeit stärkt, ohne künstlich zu wirken.

Antworten trainieren Vertrauen für Menschen und Maschinen

Jede Reaktion auf eine Bewertung ist ein sichtbares Zeichen von Serviceorientierung und zugleich zusätzlicher Kontext für die KI. Gute Antworten bedanken sich aufrichtig, beziehen sich konkret auf das Erlebte und bieten einen klaren nächsten Schritt an. Bei Kritik zählt ein professioneller Umgang. Das Anliegen nachvollziehen, Verantwortung übernehmen, eine realistische Lösung anbieten und einen direkten Kontaktweg nennen. So entsteht ein Bild von Verlässlichkeit, das Hemmschwellen senkt und Wiederbesuche wahrscheinlicher macht. Die KI erkennt diesen Umgang ebenso und ordnet das Unternehmen eher als vertrauenswürdig ein. Mit der Zeit entsteht ein stabiler Kreislauf aus guter Erfahrung, konstruktiver Reaktion und wachsendem Vertrauen.

Lokaler Content und Social Proof gehören zusammen

Bewertungen entfalten ihre volle Wirkung, wenn sie auf eine solide Informationsbasis treffen. Konsistente Unternehmensdaten, vollständige Leistungsseiten pro Standort, klare Öffnungszeiten inklusive Ausnahmen und eine schnelle, mobil optimierte Webseite erleichtern die Einordnung für Nutzer*innen und Maschine. Wenn ausgewählte Zitate oder Bewertungsschnipsel an relevanten Stellen sichtbar werden, etwa auf der Startseite, in der Buchungsstrecke oder in den häufigen Fragen, entsteht ein schlüssiges Gesamtbild. Der lokale Bezug bleibt klar erkennbar, die Erwartungen sind gut gesetzt, und die nächsten Schritte sind ohne Umwege möglich. So wird aus Social Proof ein handfester Conversion Hebel.

Vom Feedback zur Verbesserungsschleife

Rezensionen sind fortlaufende Marktforschung aus erster Hand. Wer wiederkehrende Themen auswertet, etwa Wartezeiten, Erreichbarkeit oder Bezahloptionen, erkennt schnell die Stellschrauben mit der größten Wirkung. Wichtig ist, die daraus abgeleiteten Verbesserungen konsequent umzusetzen und sichtbar zu machen. Informieren, handeln, erneut um Rückmeldung bitten. Dieser offene Kreislauf wirkt nach innen und nach außen. Mitarbeitende erleben, dass Feedback Veränderungen anstößt, Kund*innen erleben, dass ihre Hinweise ernst genommen werden, und die KI registriert die fortlaufende Pflege der Qualität. Mit jeder Runde werden Erlebnisse besser und Bewertungen stärker, was die Sichtbarkeit weiter erhöht.

Fazit

Sichtbarkeit entsteht heute dort, wo Menschen nach konkreten Lösungen fragen und wo KIs verlässliche Hinweise zu Qualität und Relevanz finden. Unternehmen, die Bewertungen als strategischen, kontinuierlichen Prozess verstehen, erhöhen ihre Chance, in generativen Antworten genannt zu werden und gewinnen genau in den entscheidenden Momenten an Präsenz. Vieles davon ist eine Frage kluger Organisation und klarer Abläufe. Der finanzielle Aufwand bleibt überschaubar, der Nutzen für Auffindbarkeit, Vertrauen und Umsatz ist deutlich spürbar.

Die Autorin Franziska Ortner ist Produktmanagerin bei SELLWERK

NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen: Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern im DACH-Raum.

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Ein erfolgreiches Crowdfunding finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die ersten Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz-Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem/jeder Kund*in nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine-Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15-köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

HR-Trends 2026

Die Arbeitswelt verändert sich, die Position der Unternehmen wird stärker, eine Rezession auf Management- und Führungsebene droht: die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen. Das sind die fünf größten Herausforderungen für 2026.

Die Arbeitswelt verändert sich - sowohl für Personalmanager*innen als auch für die Belegschaft. Während sich vor wenigen Jahren die Arbeitnehmenden in einer starken Verhandlungsposition befanden, schlägt das Pendel jetzt immer stärker zugunsten der Unternehmen aus. Das eröffnet ihnen die Chance, die Arbeitswelt mehr nach ihren Vorstellungen zu gestalten, um ihren Unternehmenserfolg zu sichern. Gleichzeitig tragen sie auch die große Verantwortung, das Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeitenden kontinuierlich zu verbessern, das Engagement zu fördern und die Rolle der KI für die kommenden Jahre mit Weitblick und Sorgfalt auszubalancieren.

Wir werfen einen Blick nach vorne und skizzieren die fünf wichtigsten HR-Trends für die DACH-Region im kommenden Jahr.

1. Kulturelle Transparenz – Strategiewechsel bei der Talentakquise

Die Stagnation der Wirtschaft, der angespannte Arbeitsmarkt, weniger Stellenangebote – all das führt dazu, dass Mitarbeitende lieber in ihren derzeitigen Positionen und Rollen verharren. Die Folge ist ein “Talentestau:” Mitarbeitende, die sonst das Unternehmen verlassen würden, bleiben und blockieren damit die Wechsel- und Entwicklungsmöglichkeiten derer, die eher bereit sind, ihre Karriere engagiert voranzubringen. Auf der Suche nach effektiven Möglichkeiten, diese Engpässe zu überwinden, werden Unternehmen im kommenden Jahr ihre Strategie hin zu mehr kultureller Transparenz ausrichten. Anstatt neue Talente mit einem Wertversprechen oder der einseitigen Hervorhebung positiver Alleinstellungsmerkmale zu gewinnen, kommunizieren sie ihre tatsächlichen Erwartungen und die Realität des Arbeitsalltags klar. Damit betonen sie bewusst auch Aspekte, die weniger passende Bewerbende eher abschrecken - damit sich die wirklich passenden umso stärker angesprochen fühlen. Beispiele dafür können u.a. die Erwartung, wieder vollständig zur Büropräsenz zurückzukehren, Prozessreife und Struktur der Unternehmen sowie die Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag sein.

2. Neudefinition des Erfolgs – Leistung statt Leistungsschau?

Mitarbeitende haben oft das Gefühl, dass ihre tatsächlich geleistete Arbeit nicht richtig bewertet wird und sie nicht ausreichend Anerkennung erfahren. Analysen von Culture Amp ergaben, dass 2025 rund 20 Prozent der Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie sich die Bewertung ihrer Performance zusammensetzt. Die Folge dieser Unkenntnis sind Mutmaßungen und die Fokussierung auf mehr Sichtbarkeit: Mitarbeitende betreiben eine Art Leistungsschau und arbeiten so, dass es vor allem produktiv aussieht. Wenn das Gefühl hinzukommt, einem passiven Monitoring ausgesetzt zu sein – in der DACH-Region nur unter strengen Auflagen erlaubt – konzentrieren sich Mitarbeitende auf das, was vermeintlich gemessen wird. Diese Kluft wird sich 2026 weiter vergrößern, wenn die Verantwortlichen ihre Leistungsbewertung nicht neu ausrichten, um ein vertrauenswürdiges und vollständigeres Bild von der Performance ihrer Mitarbeitenden zu erhalten. Wer hingegen menschzentrierte Feedbacksysteme wie Upward Feedback, 360‑Grad‑Feedback und reflektierende Einzelgespräche verankert, kann das Vertrauen stärken und ein ganzheitlicheres Verständnis der Beiträge der Mitarbeitenden erhalten.

3. Mensch und KI – zwei Seiten der HR-Medaille

2026 werden KI-Tools verstärkt Einzug in den HR-Abteilungen halten. Routineaufgaben wie z.B. eine erste Bewerberauswahl oder die Beantwortung von häufig gestellten Fragen werden zunehmend automatisiert beantwortet. Doch mit den Möglichkeiten der KI wächst auch die Erkenntnis, dass sie nicht die Lösung für alles sein darf. Darüber hinaus tritt 2026 der EU AI Act vollständig in Kraft. Demzufolge werden KI-Tools im Zusammenhang mit Personaleinsatz als Hochrisiko eingestuft: Sie unterliegen sehr strengen Richtlinien bezüglich Transparenz, Kontrolle und Grenzen des KI-Einsatzes. Bei der Frage, welche Aufgaben der KI überlassen werden können und welche nach wie vor die Empathie, die Erfahrung und das Wissen echter HR-Expert*innen erfordern, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auch scheinbar administrative Aufgaben benötigen manchmal den direkten persönlichen Austausch. Unternehmen werden dazu übergehen, deutlicher zu definieren, welche Fragestellungen und Bereiche maschinenbezogene Fähigkeiten und welche menschliche Fähigkeiten erfordern. 2026 wird sich ein deutlicher Trend bemerkbar machen: Die verstärkte Integration von KI in den Personalabteilungen und gleichzeitig die permanente Überprüfung, welche Aufgabenbereiche zukünftig KI-gestützt erledigt werden sollen.

4. Führung neu denken – Managementpositionen verlieren an Attraktivität

Auch das verraten die Analysen von Culture Amp: 72 Prozent der Generation Z sind nicht an Führungspositionen interessiert. Die jungen Arbeitnehmenden bleiben lieber in ihren jeweiligen Rollen, manche entscheiden sich ganz bewusst gegen eine Managementkarriere. Der Reiz, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, nimmt insbesondere im Bereich des mittleren Managements ab: Diese Manager*innen fühlen sich zwischen den Erwartungen der Unternehmensführung und den Erwartungen ihres Teams oft unter starkem Druck. In der Folge könnte es im kommenden Jahr zu einer weiteren Abflachung der Hierarchien in den Unternehmen kommen, manche befürchten gar eine Rezession auf der Management- und Führungsebene. Gleichzeitig eröffnen sich Manager*innen durch den Einsatz von KI-Tools neue Möglichkeiten, ihren Einfluss zu vergrößern. Für jene Talente, die sich darauf einlassen, werden Führungspositionen dadurch zugänglicher und nachhaltiger. In Anbetracht dessen werden sich die Dynamiken in den Teams verändern. Unternehmen werden Führungsrollen zunehmend überdenken und ihre Manager*innen besser unterstützen, statt weitere einzustellen. Denn wenn weniger Menschen führen wollen, braucht es nicht mehr, sondern besser unterstützte Manager*innen.

5. Ambitionen und Leistungsbereitschaft wird außerhalb der Arbeitswelt ausgelebt

Ob berufliche Nebentätigkeit, Ehrenamt oder leidenschaftliches Hobby – immer mehr Mitarbeitende bringen Energie und Motivation für Tätigkeiten auf, die außerhalb ihrer regulären Arbeit liegen. Sie erkennen, dass sie ihre Stärken auch anderswo verwirklichen können. Dieser Trend hin zu mehr Kreativität, Leidenschaft und Erfüllung durch sinnvolle Tätigkeiten nach Feierabend und am Wochenende wird sich auch 2026 fortsetzen. Das Risiko für Unternehmen geht dabei über bloße Ablenkung hinaus: Bleiben angemessene Antworten im kommenden Jahr aus, wandern Ambitionen nach außen ab. Führung muss etwas Besseres anbieten: Die Chance 2026 liegt darin, den Hauptjob so zu gestalten, dass er sich wieder energiegeladen, kreativ und investitionswürdig anfühlt.

Fazit

Die Strömungen und Entwicklungen in der HR-Welt bringen einen fortdauernden Wandel mit sich. Gespannt blicken die Personalabteilungen auf die für 2026 vorgesehene nationale Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie der EU (EU Pay Transparency Directive and Equal Pay). Die weitreichendsten Veränderungen verursacht aber der Einzug der KI in die Arbeits- und Lebenswelt der Mitarbeitenden. Dies wirft unablässig neue Fragen auf: Droht der Talentepool zu versiegen, wenn Aufgaben für Berufseinsteiger*innen von KI übernommen werden und sie infolgedessen keine Erfahrung aufbauen können? Wird sich die Belegschaft eines Unternehmens früher oder später in KI-resistente und KI-affine Gruppen aufspalten? Die HR-Welt bleibt ein Schmelztiegel verschiedenster Strömungen im Unternehmen, die datengestützte Strategien erfordern.

Der Autor Dr. Arne Sjöström ist Regional Director, People Science EMEA bei Culture Amp mit dem Schwerpunkt Organisationspsychologie und angewandte Forschung.

Jakob Koenen: Mit 18 zum LegalTech-Start-up-Gründer

Die Sovereign AI Betriebs GmbH – 2025 von Jakob Koenen und seinem Vater Prof. Dr. Andreas Koenen mit Sitz in Berlin gegründet – entwickelt spezialisierte KI-Plattformen für die juristische Praxis.

Ein Technologie-begeisterter Abiturient, der schon mit 15 Jahren Jura-Vorlesungen besucht, gründet ein LegalTech-Start-up. Partnerschaftlich an seiner Seite agiert sein Vater, ein renommierter Professor für Baurecht. Das ist das Fundament der Sovereign AI Betriebs GmbH, die in Berlin antritt, das Rechtswissen ganzer Berufs-Generationen in eine juristisch kuratierte KI zu überführen. Herzstück des Unternehmens ist Sovereign Legal AI. Die Plattform bereitet juristische Fragen systematisch, verständlich und nachvollziehbar auf.

„Wir wollen das Recht aus der Blackbox holen“, sagt Jakob Koenen, Gründer und Geschäftsführer der Sovereign AI Betriebs GmbH. „Unsere KI soll kein Ersatz für Anwältinnen und Anwälte sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, das Wissen strukturiert, Orientierung gibt und den Zugang zum Recht demokratisiert.“

Rechtspraxis-Know-how, digitalisiert für den Alltag

Die Idee zu Sovereign Legal AI entstand in einem Generationenprojekt. Prof. Dr. Andreas Koenen, Kanzleiinhaber, Fachanwalt und Herausgeber zahlreicher Werke zum Bau- und Architektenrecht, hat über Jahrzehnte beobachtet, wie Rechtswissen in der Praxis verloren geht, weil es zu spät, zu komplex oder zu exklusiv vermittelt wird.

„Das Recht wird beim Bauen oft erst dann herangezogen, wenn es knallt“, sagt Koenen. „Juristinnen und Juristen gelten als Ausputzer, nicht als Geburtshelfer. Sovereign Legal AI will das ändern. "Wir liefern Projektbeteiligten vom Architekten, Planer bis zum Bauherrn einen Kompass, der schon vor Konflikten Orientierung bietet; mit juristisch fundierter Systematik, aber barrierefrei zugänglich“, so Koenen weiter.

Die Wissensbasis der Sovereign Legal AI umfasst unter anderem kommentierte Urteile, systematisch aufbereitete Rechtsinformationen sowie Fachbeiträge von Anwältinnen und Anwälten zu typischen Praxisproblemen. Alle Inhalte sind mit Originalquellen aus Gesetz, Rechtsprechung und Literatur belegt, was den entscheidenden Unterschied zu generativen „Blackbox-Systemen“ markiert.

Neue Plattform für juristische Teilhabe