Aktuelle Events

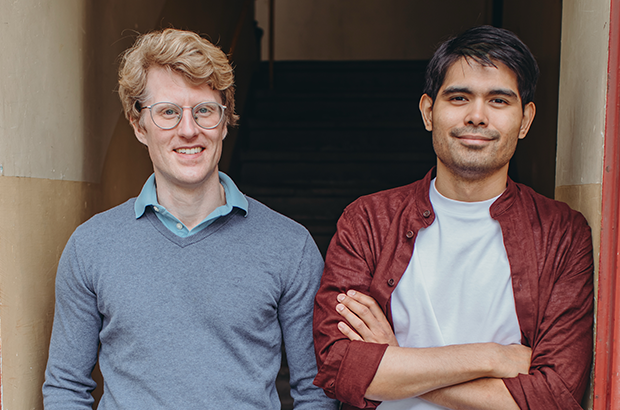

Gründer der Woche: Wingly – die Luftfahrt-Demokratisierer

Gründer der Woche 26/16

Wingly ist die neue Mitflugzentrale, über die Privatpiloten Flüge anbieten und Flugbegeisterte in Kleinflugzeugen mit abheben können. Über das Konzept, das Potenzial der Idee und die Vision des ambitionierten Gründer-Trios sprechen wir mit Co-Gründer Lars Klein.

Wie viele Flüge haben Sie zurzeit durchschnittlich gelistet und was sind – von der Destination her gesehen – die Highlights?

Bereits heute haben wir über 300 Flüge zur Auswahl. In den vergangen Monaten wurden über 2.500 Flüge angeboten, von denen mehr als jeder 3. Flug gebucht wurde! Schöner kann es zu Beginn gar nicht sein. Traumrouten wie Berlin–Sylt, München–Zell am See, Stuttgart–Cannes sind hoch gefragt und auch immer direkt ausgebucht. Unser Fokus ist aber, das muss man dazu sagen, auf Freizeit gelegt. Anders als bei der Linie kann der Flug bei Wingly auch mal wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. Darüber informieren wir aber vorab ausführlich. Die Nutzer wissen das und nehmen es ganz klar als Freizeitbeschäftigung auf.

Wie funktioniert Ihre Mitflugzentrale?

Im Endeffekt wie eine Mitfahrzentrale. Der Pilot stellt seinen Flug, sei es Strecken- oder Rundflug, mit der Abflugzeit und den Kosten ein. Als Nutzer sieht man direkt die ganze Liste an Flügen und kann sich einfach einbuchen. Klick auf den Flug, Personenzahl angeben, bezahlen und auf die Akzeptanz des Piloten warten.

Was muss ein Pilot nachweisen, der sich auf Wingly registrieren will?

Da unsere Gemeinschaft auf Vertrauen basiert, muss man sich als Pilot mit seiner gültigen Lizenz und dem medizinischen Flugtauglichkeitszeugnis verifizieren. Zudem müssen die Flugstunden eingetragen werden. Dazu muss man noch sagen, dass die meisten Piloten sich das Flugzeug lediglich mieten und nicht besitzen. In diesem Falle wird vom Vermieter und dem Fliegerclub ein Einweisungsflug verlangt, bei dem die Flugtauglichkeit geprüft wird. Jeder Besitzer möchte sein Flugzeug in guten Händen wiegen und bis jetzt gab es da keine Probleme.

Der Nutzen für den Piloten liegt auf der Hand. Er senkt seine Kosten und kann seine jährlich nachzuweisenden Pflichtflugstunden so einfacher bestreiten. Verdient der Pilot auch darüber hinaus an der Sitzplatzvergabe?

Nein. Der Pilot zahlt sogar oben drauf. Das Gesetz definiert ganz klar, dass die Kosten, dazu zahlen Miete, Treibstoff und Landegebühren, gleichermaßen zwischen allen Insassen geteilt werden müssen. Dazu zählt auch der Pilot. Ergo zahlt jeder bei einem Flug in einem 4-Sitzer, der 200 Euro kostet, 50 Euro.

Das Mitfliegen ist, wie Sie bereit angedeutet haben, in erster Linie als Freizeitvergnügen gedacht?

Freizeit ist unser Hauptfokus. Natürlich kann man, wenn man den Flug kurzfristig bucht, sodass Wettervorhersagen zutreffen, auch eine Geschäftsreise antreten. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Fast jeder möchte einfach nur der Leidenschaft des Fliegens nachgehen und unseren wunderschönen Planeten aus einem anderen Blickwinkel betrachten: von oben.

Was muss ich als Mitflieger beachten, wenn ich einen Flug buche?

Als Nutzer muss man bei der Buchung die Anzahl der Personen sowie die jeweiligen Gewichte von Mensch und Gepäck angeben. Das dient zur Berechnung des Schwerpunktes vom Flugzeug, aber auch zur Treibstoff-Abschätzung. Oft fliegt der Pilot, der Sicherheit wegen, sowieso vollgetankt und nimmt stattdessen nur zwei statt drei Leute mit. Dass der Flug wegen schlechten Wetters oder aus persönlichen Gründen abgesagt werden kann, kommunizieren wir natürlich ebenfalls im Vorfeld. In so einem Fall bekommt man sein Geld aber automatisch zu 100 Prozent zurück. Von dem her nehmen die Wingly-Nutzer das alle sehr entspannt auf – so wie es bei einer Freizeitaktivität sein sollte.

Und wie verdienen Sie an dem Konzept?

Aktuell gar nicht. Der Plan ist, in den nächsten Wochen eine kleine Service-Gebühr einzuführen. Diese wird im Branchendurchschnitt liegen und somit keine signifikanten Preissteigerungen hervorrufen.

Sie sind hierzulande nicht der einzige Anbieter im Mitflieger-Segment. Neben der quasi „nonprofit“ Mitflugzentrale gibt es das knapp ein Jahr alte kommerzielle Portal Flyt.club. Gibt der Markt überhaupt so viel her und wie unterscheiden Sie sich von den Wettbewerbern?

Wir bringen eine ganze Aktivität von der "Offline"-Welt ins digitale. Sämtliche Prozesse laufen automatisiert: die Bezahlung, sei es per Karte, PayPal oder Lastschrift funktioniert kinderleicht und der Pilot erhält am Tag darauf schon die Überweisung. Zudem ist uns Transparenz sehr wichtig. Viele wissen gar nicht, worum es sich bei der leichten Luftfahrt handelt. Wir zeigen, welche Sicherheitsaspekte es gibt, wie der Flug abläuft und geben Tipps und Tricks für ein schönes Flugerlebnis. Der Pilot freut sich über einen wesentlich besser informierten Gast und der Gast versteht es, falls der Flug wegen starkem Wind abgesagt werden muss.

Seit Januar sind Sie in Deutschland mit Wingly aktiv; das Konzept ist von Ihnen bereits in Frankreich erprobt. Gibt es Unterschiede in den beiden Märkten bzw. beim Markteintritt?

Der Start in Deutschland ist genau so hervorragend wie in Frankreich. Das Thema ist in aller Munde und die Leute nehmen das ganze nicht nur als Trend, sondern als neue, bereits offline etablierte Aktivität auf. Leider hatten wir in Frankreich durch die hohe Beliebtheit aber auch schnell Kritiker auf den Plan gerufen. Man bezeichnete uns als kommerziell, obwohl die Piloten selber noch einen Anteil zahlen. Das ganze hat sich glücklicherweise durch eine rechtliche Bestätigung durch die europäische Instanz gelegt und ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind zuversichtlich, dass Europa bald mit Wingly seine Freizeit verbringt.

Wie machen Sie auf sich und Wingly aufmerksam? Welche Marketingkanäle nutzen Sie?

Soziale Medien eignen sich hervorragend, um eine junge Plattform wie unsere zu verbreiten. Wir tauschen uns gerne mit unseren Nutzern aus, denn die Gemeinschaft ist unsere Basis. Glücklicherweise sprechen auch viele Medien über uns, das Fernsehen, die Tagespresse, große digitale Medien. Das freut uns natürlich und kommt der Luftfahrt zu Gute.

Vor kurzem haben Sie den erstmals ausgelobten Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt – Kategorie Start-up – gewonnen. Was bedeutet Ihnen dieser Sieg?

Wir haben uns sehr über diesen Sieg gefreut. Er zeigt, dass wir mit dem was wir tun auf dem richtigen Weg sind. Große, deutsche Verbände und Unternehmen stehen hinter diesem Preis. Das macht uns deutlich, dass wir in Deutschland auf einem guten Wege in der Digitalisierung sind - insbesondere auch in der Sharing Economy.

Was planen Sie über die „kleine Service-Gebühr“ hinaus unternehmerisch mit Ihrem Sharing-Economy-Modell Wingly?

Die private Luftfahrt bietet unzählige Möglichkeiten, an denen wir permanent am experimentieren sind. Unser Augenmerk liegt aber ganz klar auf der Mitflugzentrale als solches. Deswegen möchte ich heute erst einmal diesbezüglich keine konkrete Richtung vorgeben.

Und last but not least: Was raten Sie anderen Gründern aus eigener Erfahrung?

Sehr klischeemäßig, aber wahr: Hinfallen und Fehler machen ist nicht schlimm, solange man daraus lernt und es besser macht.

Das Interview führte Hans Luthardt

Vorschläge für diese Rubrik an redaktion@starting-up.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Munich Startup Award 2025: Diese Start-ups stehen im Finale

Zum neunten Mal sucht der Munich Startup Award das beste Start-up aus München. Die Vorentscheidung ist gefallen – jetzt stehen die fünf Start-ups fest, die sich im Finale auf dem Munich Startup Festival am 16. Juli präsentieren dürfen.

Der Munich Startup Award wird auch in diesem Jahr auf dem Munich Startup Festival am 16. Juli 2025 im Backstage verliehen. Im großen Finale pitchen dort die aus allen Bewerbungen nominierten Start-ups auf der Mainstage vor Jury und Publikum. Die Fach-Jury kürt anschließend das Gewinner*innenteam. Das siegreiche Team erhält 10.000 Euro Preisgeld und den Titel „Münchner Startup des Jahres“.

Das sind die Finalist*innen des Munich Startup Award 2025 (in alphabetischer Reihenfolge)

Exomatter - Die Plattform für Materialeigenschaften

Das 2022 als Spin-off des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) von Dr. Josua Vieten and Barbara Bachus gegründete Start-up Exomatter betreibt eine KI-gestützte Plattform zur Auswahl optimaler Materialien für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Die Software verknüpft wissenschaftliche Datenbanken und firmeneigene Informationen, um eine fundierte Vorauswahl passender Materialkandidaten zu treffen. Dabei werden neben technischen auch ökologische und wirtschaftliche Kriterien berücksichtigt

CYNiO: Chemie-Start-up sichert sich über 2 Mio. Euro zur Herstellung von Isocyanaten

CYNiO, das 2025 von Sophie Riedel, Michéle Tille und Marlene Baumhardt gegründete Spin-off der TU Bergakademie Freiberg, will mit dem frischen Kapital seine CO₂-basierte, phosgenfreie Technologie zur Herstellung von Isocyanaten skalieren.

Das sächsische Chemie-Start-up CYNiO hat erfolgreich über 2 Millionen Euro an Investitionskapital eingeworben, um seine nachhaltige Technologie zur Herstellung von Isocyanaten zu skalieren und das Produktportfolio gezielt zu erweitern. Damit setzt das junge Unternehmen neue Maßstäbe in einer traditionsreichen Industrie – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit. Ermöglicht wird dies durch das gemeinsame Investment von bmp Ventures mit dem IBG Innovationsfonds und dem TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, die mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk CYNiO auf dem Weg zur Marktreife entscheidend begleiten.

CYNiO revolutioniert die Herstellung von Isocyanaten durch eine einzigartige, patentierte, CO₂-basierte Technologie, die ohne das hochtoxische Phosgen auskommt. Diese Innovation ermöglicht eine flexible und sichere Produktion auch kleinerer Chargen spezialisierter Isocyanate, die in zahlreichen Produkten wie Medikamenten, Klebstoffen, Beschichtungen und Schäumen als wichtige Bausteine dienen und daher unter anderem für die Pharma-, Agrar- und Bau-Industrie essenziell sind. Bisher war die Herstellung solcher Spezialprodukte aufgrund der toxischen und unflexiblen konventionellen Verfahren stark eingeschränkt, was Innovationen in Forschung und Industrie hemmte.

Das Unternehmen wird seine erste Produktionsstätte im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt errichten. Von dort aus wird CYNiO den europäischen Markt mit neuartigen und derzeit wenig verfügbaren Isocyanaten versorgen und Abhängigkeiten von langwierigen und teuren Importen reduzieren. Vertrieb und Marketing werden aus der Region Leipzig heraus agieren. Der Standort wurde bewusst gewählt, um zentrale Funktionen in einem dynamischen, technologieorientierten Umfeld zu bündeln.

Das Gründerinnenteam um CYNiO besteht aus Michéle Tille (CEO), Marlene Baumhardt (CPO) und Sophie Riedel (COO). „Mit unserer Technologie schaffen wir den Zugang zu seltenen Isocyanaten – sicher, wirtschaftlich und bedarfsgerecht“ sagt Michéle Tille. „Dieses Investment ist ein essenzieller Meilenstein für unser Team, um unserer Vision näherzukommen, die Entwicklung innovativer Endprodukte mit unseren chemischen Produkten zu initialisieren!”, ergänzt Marlene Baumhardt.

Das Spin-off der TU Bergakademie Freiberg freut sich über den wachsenden Zuspruch aus Forschung, Industrie und Spezialmärkten – und ist offen für neue Partnerschaften. Interessierte Unternehmen, Forschungsinstitute und Investor*innen sind herzlich eingeladen, Teil dieser Entwicklung zu werden und gemeinsam die Zukunft der Isocyanat-Chemie mitzugestalten.

Gründer*in der Woche: Stackable - komplexe Datenarchitektur einfach gemacht

Von der Schulbank über die Uni bis zum eigenen Unternehmen – Lars Francke und Sönke Liebau kennen sich seit Jugendtagen. Mit der Gründung von Stackable ermöglichen sie es anderen Unternehmen, komplexe Datenarchitekturen flexibel, sicher und transparent aufzubauen.

Im Interview erzählen die Stackable-Gründer, wie alles in einer "Corona-WG" begann, warum Fördermittel eher bremsen als helfen – und was ein einsturzgefährdetes Amtsgericht mit ihrer Gründung zu tun hatte.

Nach fünf erfolgreichen Jahren am Markt: Wann war für euch der Moment, in dem ihr euch als „richtige Unternehmer“ gefühlt habt?

Lars Francke: Gibt es den überhaupt? (lacht) Vielleicht war es der Punkt, an dem wir gemerkt haben, dass Dinge passieren und wir nichts davon wissen – dass sich Themen parallel entwickeln und wir nicht mehr jedes Detail mitbekommen. Wer dann nicht bereit ist, Verantwortung abzugeben, steht sich selbst im Weg.

Sönke Liebau: Ganz ehrlich – wir sind ziemlich blauäugig gestartet. Wir dachten: Lass uns einfach am Produkt arbeiten und eine gute Datenplattform entwickeln, der Rest ergibt sich. Aber Verträge, Buchhaltung, all der formale Kram – das hatten wir total unterschätzt. Deshalb haben wir recht schnell Sebastian Amtage als Geschäftsführer mit an Bord geholt. Damit konnte jeder wieder das tun, was er am besten kann.

War das Thema Selbständigkeit bei euch schon früh präsent?

Sönke: Es hat sich schon relativ früh entwickelt, ja. Ich war in der Schule ein Jahr über Lars, wir kannten uns mehr aus dem Freundeskreis. IT hat uns beide interessiert, und so haben wir auch irgendwann gemeinsam Informatik studiert. Nach dem Studium ging dann jeder erstmal seinen Weg – Lars mehr in Richtung Technik, ich Richtung Business. Beruflich zusammengefunden haben wir als Berater – und da ging es dann plötzlich ganz schnell.

Lars: Genau – ich war im Grunde seit 2008 selbständig, mit einem kurzen Zwischenstopp bei der Global Biodiversity Information Facility in Dänemark. Der Auslöser für Stackable waren dann Workshops in Frankfurt Ende 2019, Anfang 2020, nachdem die freie Version der Datenplattform Cloudera eingestellt wurde. Die Unternehmen, die wir beraten hatten, waren davon direkt betroffen. Und wir dachten: Was Cloudera kann, können wir besser – transparenter, flexibler, und vor allem mit Open Source.

Und dann kam Corona ... und die Gründung von Stackable

Sönke: So ungefähr. Der Impuls war klar, aber wir wollten es nicht überstürzen. Ursprünglich hatten wir einen Familienurlaub an der Nordsee geplant – aber durch den Lockdown waren die Inseln dicht. Also haben wir mit unseren Familien in Lars’ Haus kampiert – was auch mit Kindern erstaunlich gut ging. Acht Wochen Zwangs-WG – und irgendwann saßen Lars und ich abends auf dem Sofa und wussten: Wir machen das jetzt.

Lars: Das mit dem Start hat sich dann trotzdem hingezogen – schuld war die Bürokratie. Ionos war als Investor schon an Bord, aber das Geld konnte erst fließen, wenn wir offiziell im Handelsregister standen. Blöd nur, dass das Amtsgericht Pinneberg gerade einsturzgefährdet war. Ein Roboter hat dort Akten ausgelagert – unser Stapel war offenbar ganz unten. Also mussten wir erst mal abwarten.

Heute arbeitet ihr mit internationalen Kund*innen und beratet die EU – was genau macht Stackable?

Sönke: Offiziell entwickeln wir eine modulare Datenplattform, die bewährte Data Apps wie Apache Kafka, Trino oder Apache Spark auf Kubernetes orchestriert. In der Praxis bedeutet das: Unsere Kunden können damit große Datenmengen effizient und skalierbar verarbeiten – egal ob sie in der Finanzwelt, in der Forschung oder im Krankenhaus arbeiten. Und das funktioniert auf der ganzen Welt, Unternehmen aus den USA bis nach Malaysia nutzen unsere Lösung.

Lars: Inoffiziell verkaufen wir eine Versicherung. (lacht) Denn unser Modell basiert auf Stabilität und Verlässlichkeit – und dafür stehen wir unseren Kunden 24/7 zur Seite, wenn es nötig ist. Gerade in Kritischen Infrastrukturen ist das entscheidend. Und wir setzen kompromisslos auf Open Source: Der Code ist offen, nachvollziehbar und auditierbar. Das schafft Vertrauen – gerade bei sensiblen Daten und komplexen Systemen. Was anderes kam für uns von Beginn an auch nicht in Frage. Wenn ich während meiner Beraterzeit mit proprietärer Software zu tun hatte und es ein Problem gab, musste ich manchmal ewig auf eine Antwort der Entwickler warten. Bei Open Source kann ich einfach selbst nachschauen, woher eine Fehlermeldung kommt.

Ihr seid mittlerweile knapp 20 Leute – alle arbeiten remote. Funktioniert das wirklich?

Sönke: Ja, und zwar erstaunlich gut. Als es mit Stackable losging, waren wir noch mitten in der Pandemie – wir hätten gar nicht gewusst, wo wir ein Büro eröffnen sollen. Jetzt machen wir ein wöchentliches Teammeeting per Video, der Rest läuft flexibel in kleinen Gruppen. Für manche Themen setzen wir uns spontan zusammen. Mehrmals im Jahr sehen wir uns auch persönlich, aber bei einem internationalen Team wäre ein zentrales Büro ohnehin schwierig.

Lars: Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern, ein sehr spezialisiertes Team. Streng genommen erfüllen weltweit vielleicht 200 Leute unser Anforderungsprofil, deshalb ist es für uns viel wichtiger, dass die Chemie stimmt. Wenn es menschlich passt und man sich gegenseitig unterstützt, ist alles andere fast nebensächlich.

Was sind eure unternehmerischen Pläne?

Sönke: Wir haben eine klare Roadmap, aber vieles hängt von der Weiterentwicklung der Open Source-Tools ab, mit denen wir arbeiten. Hier gibt es schließlich viele eigene Roadmaps, die nicht immer nach Plan laufen. In den nächsten Monaten steht bei uns zum Beispiel die Integration von OpenSearch auf dem Programm – damit unsere Nutzer noch einfacher suchen und analysieren können.

Lars: Grundsätzlich wollen wir Stackable so weiterentwickeln, dass es noch einfacher wird und gleichzeitig noch leistungsfähiger wird. Das Fundament steht. Aber das Schöne ist: In diesem Feld ist man nie fertig. Langweilig wird es also garantiert nicht. Ansonsten kann es gerne weitergehen wie bisher: Mit spannenden Projekten in aller Welt, einem Superteam und dass wir einen Teil zur digitalen Souveränität beitragen können.

Und last, but not least: Was ratet ihr anderen Gründer*innen aus eigener Erfahrung?

Lars: Ganz wichtig: Wenn etwas nicht funktioniert, schnell was anderes ausprobieren. Nicht lange herumdoktern. Und: Lasst die Finger von Fördermitteln. Die Energie, die in Formulare, Bedingungen und Nachweispflichten fließt, fehlt dann an anderer Stelle. Für manche mag es vielleicht der richtige Weg sein, aber wir haben an dem Punkt viel Zeit verschenkt.

Sönke: Und man sollte von Anfang an verstehen, dass Unternehmensführung mehr ist als Produktentwicklung. Themen wie Personal, Prozesse oder rechtliche Rahmenbedingungen klingen trocken – aber es führt kein Weg daran vorbei. Wer sich hier wenigstens grundlegend auskennt, hat später einen riesigen Vorteil – auch wenn man sich später nicht mehr jeden Tag damit beschäftigt.

Hier geht's zu Stackable

Filics: Münchner Robotik-Start-up sichert sich 13,5 Mio. Euro

Das Münchner Start-up Filics sichert sich eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 13,5 Mio. Euro zum Ausbau und Ausrollen seiner Robotik-Plattform zum Ladungsträgerhandling.

Das Münchner Robotik-Start-up Filics, Entwickler von innovativen Lösungen für das autonome Ladungsträgerhandling, gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Finanzierungsrunde bekannt. Zu den neuen Investoren gehören Sandwater, Alven, F-LOG Ventures und der Amazon Industrial Fund. Zudem beteiligen sich Bayern Kapital, der Business-Angel Andrei Danescu (Gründer & CEO Dexory) und Helmut Schmid (CCO von Filics und ehemaliger CEO von Agilox), ebenso wie Capnamic und 10x Founders.

Fokus auf Produktentwicklung und Internationalisierung

Die eingesammelten Mittel werden primär in den Ausbau der Produktentwicklung und der Robotik Plattform sowie in die Internationalisierung des Geschäftsmodells fließen. Filics plant, die Filics Unit – das innovative Doppelkufensystem für automatisiertes Palettenhandling – Ende 2025 zusätzlich für Bodenblocklager verfügbar zu machen und 2026 den Markteintritt in weiteren europäischen Märkten vorzubereiten. „Mit der neuen Finanzierungsrunde setzen wir den nächsten großen Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Dank der starken Unterstützung können wir die Technologie weiter optimieren und skalieren. Das Vertrauen unserer Investoren ist dabei Rückenwind und Verpflichtung zugleich“, erklärt Gregor Kolls, Mitgründer und CEO von Filics.

Fortgeschrittene Technologie im Fokus internationaler Investor*innen

Filics ist eine Technologiefirma, welche sich auf besonders flache Transportroboter fokussiert hat. Dabei entwickelt Sie Roboter, welche 1,2 Tonnen – also alle gängigen Gewichte - personensicher in der Intralogistik verfahren können. Hinzu agieren die Roboter autonom und können flexibel verschiedenste Arten von Ladungsträgern unterfahren.

Die "Filics Unit" ist Ihr erstes Produkt und besteht aus zwei omnidirektionalen Robotern, die speziell für die Handhabung von Europaletten entwickelt wurden. Das System bewegt sich autonom durch das Lager, fährt unter Paletten und transportiert diese, wobei der benötigte Platz für das Manövrieren auf ein Minimum reduziert wird. Die Technologie ermöglicht Platzersparnisse von bis zu 30 Prozent und adressiert zentrale Herausforderungen der Logistikbranche wie Platzmangel, Kapazitätsengpässe und Fachkräftemangel. Die Filics Unit ist weltweit die erste Lösung, die auf dem Boden stehende Paletten und Ladungsträger komplett unterfahren und durchfahren kann, um auch dahinterliegende Ladungsträger zu transportieren.

„Unsere Branche entwickelt sich weiterhin rasant, und wir prüfen ständig innovative Möglichkeiten, Platz, Personal und Energie optimal zu nutzen – was letztlich unseren Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden zugutekommt“, sagte Franziska Bossart, Leiterin des Amazon Industrial Innovation Fund. „Wir sind begeistert von Filics’ innovativem Ansatz, die Logistikbranche voranzubringen, indem sie bedeutende Platzeinsparungen durch flexiblere und skalierbare Automatisierung ermöglichen.“

„Die Technologie von Filics spart nicht nur Platz, sondern bietet auch einen flexiblen und skalierbaren Weg zur Lagerautomatisierung. Für uns bei Sandwater ist das eine Lösung mit echtem Potenzial, Lagerhäuser grundlegend zu verändern – weniger Fläche, höhere Produktivität und ein kleinerer Fußabdruck dank einer cleveren Kombination aus Hard- und Software. Das Team hat uns wirklich beeindruckt“, sagt Morten E. Iversen, Partner bei Sandwater.

Von der TUM zur Industrielösung, unterstützt von breitem Branchen-Netzwerk

Die Gründer starteten an der Technischen Universität München (TUM) und entwickeln seit 2021 die Technologie – unterstützt von namhaften Early-Stage-Investoren/Begleitern wie Dr. Klaus Dieter Rosenbach, ehemaliger Chief Technology Officer der Jungheinrich AG, ELOKON Ventures, Arnold Vetter (Vetter Industries), Navid Thielemann und Christian Flick von der ThielemannGroup, sowie den ProGlove Gründern mit Ihrem OMA Business Angel. Die Technologie wird von führenden Unternehmen wie der Bosch GmbH, der DHL Group und der Nagel Group getestet. Die ersten industriellen Einsätze haben bereits begonnen.

Ambitionierte Zukunftspläne

Die Filics Unit wird bis Ende 2025 für den Einsatz in Bodenblocklagern weiterentwickelt, wodurch dort Platzersparnisse von bis zu 66 Prozent erzielt werden können. Mittelfristig plant das Unternehmen die Technologie weiterzuentwickeln, um eine vollautonome Lkw-Beladung in weniger als fünf Minuten ermöglichen. „Unser Ziel ist es, das Palettenhandling neu zu definieren und die Logistikbranche mit umfassenden Automatisierungslösungen zu transformieren. Die starke Nachfrage nach unserer Technologie bestätigt, dass wir mit unserer Lösung den Nerv der Zeit getroffen haben“, sagt Helmut Schmid, CCO bei Filics.

Fußball-Legende Thomas Müller steigt bei Kindermöbel-Start-up poptop ein

Das Kindermöbel-Start-up poptop aus Österreich sichert sich eine millionenschwere Finanzierung von einer Investoren-Gruppe rund um Fußball-Legende Thomas Müller.

Poptop ist der neueste Coup der woom-Gründer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka, die sich mit dem eCommerce-Profi John Brady zusammengetan haben, um den Kindermöbelmarkt mit rasantem Tempo auf den Kopf zu stellen. Nur knapp zwei Jahre nach der Gründung konnte sich das junge Unternehmen ein siebenstelliges Investment sichern – eine klare Bestätigung der Vision, den europäischen Kindermöbelmarkt zu revolutionieren. Die Investoren-Gruppe rund um Fußballlegende Thomas Müller eint der Glaube an das enorme Marktpotenzial – und an das Gründerteam mit bewiesener Erfolgsbilanz.

Thomas Müller zeigt sich begeistert: „poptop denkt Kindermöbel neu – mit Stil, Funktion und Verantwortung. Die glücklichen Kunden, der riesige Markt und das starke Team sprechen für sich. Hier kann was richtig Großes entstehen und ich freu mich sehr, dabei zu sein.“

Innovation Made in Austria: Wo Kinderträume Möbel werden

Poptop entwickelt keine gewöhnlichen Möbel, sondern klug designte, nachhaltige Produkte, die die Kreativität und Selbständigkeit von Kindern fördern. Gestartet ist poptop mit einem vollmechanischen, höhenverstellbaren Kinderschreibtisch, der ohne Strom, dafür aber mit cleverer Technik und stilvollem Design punktet. Mit dem kürzlich gelaunchten Kinderschreibtischstuhl wurde das Angebot weiter ausgebaut.

Das erklärte Ziel: Poptop soll sich als führender Anbieter für das komplette Kinderzimmer etablieren. Schon jetzt sind viele weitere spannende Möbel auf der Roadmap und in der Konzeptphase, um das Kinderzimmer in einen Raum voller Entfaltungsmöglichkeiten zu verwandeln.

Mitgründer Marcus Ihlenfeld, fasst zusammen: „Unsere Mission ist klar: Wir revolutionieren das Kinderzimmer – für eine selbstständige und kreative Generation von morgen. Genau darauf richten wir unser gesamtes Handeln und unsere Produktentwicklung aus.“

Auf dem Weg zum europäischen Marktführer

Mit einem Umsatzwachstum von über 400 % innerhalb des ersten Jahres katapultierte sich poptop aus dem Stand in die Aufmerksamkeit der Branche. Für 2025 wird die 2-Millionen-Euro-Umsatzmarke anvisiert und die internationale Expansion ist bereits in Planung. Aktuell liegt der Fokus auf dem DACH-Raum, weitere Länder stehen jedoch auf der Roadmap.

Parallel zum eigenen eCommerce-Webshop entsteht ein starkes Händlernetzwerk, das die Markenpräsenz europaweit verankern soll.

Mitgründer Christian Bezdeka betont: „Wir haben mit woom schon einmal ein Kinderprodukt zur Weltmarke gemacht. Jetzt kommt das nächste. poptop soll der neue Maßstab für Kindermöbel werden.“

Das frische Kapital soll in Produktinnovation, Brand Building, internationale Skalierung und den Aufbau eines internationalen Vertriebsnetzwerks investiert werden. Langfristiges Ziel ist die Marktführerschaft im Kindermöbelbereich – mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz.

Unchained Robotics: 8,5 Mio. Euro für den Ausbau der Plattform

Das 2019 von Kevin Freise und Mladen Milicevic gegründete Paderborner B2B-Tech-Unternehmen Unchained Robotics hat eine 8,5 Millionen Euro Series A Extended Finanzierung abgeschlossen, unterstützt von Direttissima Growth Partners, Navivo Capital, Future Industry Ventures, vent.io und D11Z. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Technologie international ausrollen – und dabei eine der größten Hürden in der Automatisierung angehen: die einfache Bedienung der Roboter durch intelligente Software.

Automatisierung ist oft kompliziert, teuer und in den Betrieben nur schwer anpassbar. Roboter müssen aufwendig per Hand programmiert werden, und es dauert Wochen, bis alles funktioniert. Für viele kleinere Firmen ist das kaum machbar. Unchained Robotics will das jetzt einfacher machen. Mit der Software LUNA OS hat Unchained Robotics eine standardisierte Steuerungssoftware auf den Markt gebracht, die Roboter verschiedenster Herstellenden kompatibel in die Produktion integriert. Eine Art Betriebssystem für Fabrikroboter – so einfach bedienbar wie ein Smartphone. Das heißt: Jede(r) soll die Roboter ohne Programmierkenntnisse steuern und anpassen können.

Automatisierung per Klick – ohne Vorkenntnisse

Unchained Robotics ermöglicht Unternehmen, passende Roboter zu finden, und direkt in die Produktion zu integrieren. Ob Palettieren oder Verpacken – mit dem MalocherBot bietet das Unternehmen zudem eine flexible Komplettlösung, die ohne Spezialwissen einsatzbereit ist. „Wir haben mit unserem Angebot im Mittelstand einen Nerv getroffen: Alle suchen nach einfacher und erschwinglicher Automatisierung, die sich schnell in den bestehenden Betrieb implementieren lässt. Ganz ohne spezielles Vorwissen“, erklärt Mitgründer Mladen Milicevic. Über 300 Unternehmen in Europa setzen bereits auf diese Lösung – darunter auch bekannte Namen wie Vorwerk, das größte Direktvertriebsunternehmen Europas. „Die Lösung von Unchained Robotics hat es uns ermöglicht, schnell und unkompliziert zu automatisieren – ohne zusätzliche Programmierkenntnisse oder lange Anlaufphasen,“ so Jörn Compernaß, Geschäftsführer der Vorwerk Logistik.

Markteintritt in den USA: Erste große Partnerschaft mit Albéa Group

Neben dem europäischen Markt nimmt nun auch die Expansion in die USA Fahrt auf. An mehreren Standorten setzt Unchained Robotics gemeinsam mit der Albéa Group, einem der weltweit größten Hersteller von Kosmetikverpackungen, eine erste umfangreiche Partnerschaft um. Automatisiert werden unter anderem die Verpackung und die Palettierung – mit dem Ziel, operative Kosten zu senken und Skalierungspotenziale direkt vor Ort zu nutzen. Mehr als 20 Roboter fanden schon ihren Weg in die Fabriken, perspektivisch werden es an die 70. Die USA gelten als besonders technologieoffen, gleichzeitig fehlt es vielen Unternehmen dort an Automatisierungs-Know-how. Unchained Robotics trifft mit seinem Angebot nach eigenen Angaben auf starke Nachfrage – weitere Industriepartnerschaften befinden sich in Vorbereitung.

Das Unternehmen treibt nun den nächsten Wachstumsschritt voran: die Etablierung eines globalen Robotik-Standards. „Unchained Robotics löst eines der zentralen Strukturprobleme in der Industrie: fehlende Standardisierung. Mit dem Betriebssystem LUNA OS und dem modularen System Malocherbot wird echte Skalierbarkeit möglich – ein entscheidender Schritt für die Zukunft der Fertigung und der Logistik“, sagt Christopher Hoffmann von Direttissima Growth Partners, dem Lead-Investor der aktuellen Finanzierungsrunde.

Robotik als Antwort auf den weltweiten Fachkräftemangel

Der Markt für einfache, standardisierte Automatisierung wächst rasant. Laut einer Stepstone-Studie werden bis 2030 rund 3,7 Millionen Arbeitskräfte den deutschen Arbeitsmarkt verlassen. Automatisierung wird damit zum Schlüssel, um Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten – insbesondere bei manuell geprägten Tätigkeiten wie Maschinenbeladung oder Palettierung.

Gleichzeitig schreitet die Verbindung von KI und physischer Robotik voran. „Wir sehen eine Zukunft, in der KI-gestützte Robotersysteme nicht nur repetitive Aufgaben übernehmen, sondern durch kontinuierliches Lernen immer anpassungsfähiger werden. LUNA OS bildet dafür die entscheidende Brücke zwischen intelligenter Software und physischer Automatisierung“, erläutert Kevin Freise, Mitgründer von Unchained Robotics.

Ostrom: 20 Mio. Euro zur Beschleunigung der dt. Energiewende

Der 2021 von Matthias Martensen und Karl Villanueva in Berlin gegründete Energieanbieter Ostrom gibt heute den Abschluss seiner Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Mio. Euro bekannt.

Die Serie-B-Runde folgt auf ein starkes Wachstum im Jahr 2024: Nach eigenen Angaben verdreifachte Ostrom seine Kund*innenbasis und startete Deutschlands größtes Virtual Power Plant (VPP) für Elektrofahrzeuge. Eneco Ventures führt die Runde an. Auch die bisherigen Investoren SE Ventures, Union Square Ventures, Adjacent, Übermorgen und J12 beteiligen sich. Mit dieser Finanzierungsrunde steigt Ostroms Gesamtfinanzierung auf über 40 Mio. Euro.

„Diese Finanzierungsrunde bietet mehr als Kapital – sie schafft eine strategische Partnerschaft. Eneco bringt fundiertes Branchenwissen ein, während Ostrom unabhängig bleibt. Das stärkt unsere Plattform, beschleunigt die Einführung intelligenter Zähler und lässt unser virtuelles Kraftwerk wachsen. Mit klarem Fokus auf mittelfristige Rentabilität treiben wir die Transformation des Energiemarktes voran“, so Matthias Martensen, Co-Founder von Ostrom.

Nach Einschätzungen der Smart-Meter-Initiative (SMI) liegt die Verbreitung der intelligenten Stromzähler derzeit bei rund zwei Prozent. Damit ist die Bundesrepublik Schlusslicht in Europa – und der Ausbau läuft weiterhin schleppend. Ostrom will das frische Kapital nutzen, um Smart Meter für Kund*innen zu subventionieren und die bundesweite Expansion zu beschleunigen. Dies ermöglicht mehr Flexibilität für Verbraucher*innen. Gleichzeitig stärkt Ostrom seine führende Position in der Automatisierung, indem es seine technologischen Fähigkeiten ausbaut. Dank der Investitionen in KI bearbeitet Ostrom bereits über die Hälfte aller Kund*innenanfragen automatisch.

Zudem plant das Unternehmen, sein virtuelles Kraftwerk „NeoGrid“ rasch auszubauen. Es vernetzt Haushaltsgeräte und Elektrofahrzeug-Batterien, um das Stromnetz intelligent auszubalancieren, die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren und die Kosten für Kund*innen zu senken.

Diese Serie B markiert einen wichtigen Meilenstein in Ostroms Vision: Europas intelligenteste und nachhaltigste Energie-Plattform zu schaffen. Dabei setzt Ostrom auf Automatisierung, datengetriebene Entscheidungen und sein Engagement für Nachhaltigkeit.

„Enecos Energie-Know-how und Ostroms konsequenter Produkt- und Kundenfokus ermöglicht es uns, KI als leistungsstarken Multiplikator für die schnelle Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte zu nutzen. Schon jetzt löst KI 50 Prozent der Kundenanfragen, was unseren kleinen, hochqualifizierten Teams ermöglicht, agil, innovativ und umsetzungsorientiert zu bleiben“, so Karl Villanueva, Co-Founder von Ostrom.

Jan van der Velde, Investment Director bei Eneco Ventures, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, Ostrom auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen. Ihre schnelle Marktdurchdringung und ihr Digital-First-Ansatz setzen neue Maßstäbe für Energieversorger. Und Ostrom ist ein Pionier bei der Erschließung von Flexibilität im Privatkundenbereich: Sie schaffen echten Mehrwert für Verbraucher, beschleunigen die Einführung erneuerbarer Energien und stärken die Netzstabilität.“

ONE WARE: KI-Start-up aus Brakel sichert sich 2,5 Mio. Euro

Das 2024 gegründete ONE WARE automatisiert als erstes Unternehmen die Konfiguration maßgeschneiderter KI für jede Anwendung, Hardware und Branche vollständig.

Künstliche Intelligenz war bislang in der Praxis oft teuer, langsam und hardwareintensiv. Das Softwareunternehmen ONE WARE – 2024 als Ausgründung aus der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe von Leon Beier, Ali Durmaz, Leo Wiegand und Hendrik Mennen gegründet und in Brakel ansässig – hat eine Lösung entwickelt, die Aufwand und Kosten für den Einsatz von KI-Modellen in der Produktion erheblich reduziert. Die Technologie erzeugt innerhalb von Sekunden maßgeschneiderte neuronale Netzwerkarchitekturen und ebnet damit den Weg für eine neue Generation von Anwendungen, nicht nur in der Industrie, sondern überall dort, wo KI echten Mehrwert schaffen kann.

Mit ONE WARE können Entwickler*innen KI-Anwendungen für Bild- und Signalverarbeitung effizient konfigurieren und bereitstellen, ohne die Notwendigkeit einer umfangreichen Recheninfrastruktur und tiefes KI-Verständnis. Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe Paderborns senkt so die Zugangsbarrieren zur KI erheblich und ermöglicht Innovation in allen Sektoren. Jetzt hat das Unternehmen erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 2,5 Mio. € abgeschlossen. Die Runde wird angeführt von Cusp Capital, einem führenden Venture-Capital-Fonds mit Fokus auf europäische Software- und Technologieunternehmen.

Erste Software-Lösung weltweit für maßgeschneiderte KI

Die Kernprodukte des Unternehmens ONE WARE Studio und ONE AI vereinfachen die Entwicklung digitaler und KI-basierter Lösungen. ONE WARE Studio ist eine Open-Source-Entwicklungsumgebung für Hardware- und Embedded-Design, die mit integrierten Tools und einem modularen Plug-in-System nahtlos an individuelle Hardware- und KI-Workflows anpassen lässt. Ergänzt wird dies durch ONE AI, einen intelligenten, vollautomatisierten KI-Generator für neuronale Netze, der speziell für ressourcenschonende Anwendungen im Edge Computing entwickelt wurde.

„Mit ONE AI lassen sich selbst bestehende Industrieanlagen innerhalb weniger Minuten mit einer individuell angepassten KI ausstatten – ganz ohne Expertenwissen. Ermöglicht wird das durch ein weltweit einzigartiges Verfahren zur automatischen Generierung neuronaler Netzarchitekturen, welches wir bereits zum Patent angemeldet haben“, so Leon Beier, Co-Founder & CEO von ONE WARE.

So erstellt ONE AI innerhalb von Sekunden maßgeschneiderte KI, die perfekt auf jede spezifische Aufgabe und jede beliebige Hardware zugeschnitten sind, von modernen GPUs bis hin zu 10 Jahre alten FPGAs. Damit werden nach Angaben des Unternehmens Anwendungen möglich, bei denen der Einsatz von KI bisher als technisch zu aufwendig oder wirtschaftlich nicht umsetzbar galt. Wie ein gemeinsam mit Altera herausgegebenes Whitepaper belegt, können KI-Modelle mit ONE AI bis zu 488-mal schneller Antworten liefern, bei gleichzeitig 24-mal höherer Genauigkeit und das auf 10 Jahre alter bestehender Hardware statt aktueller Edge-AI-Hardware, die das 20-Fache an Ressourcen benötigt. Der Schlüssel liegt darin, dass KI-Modelle von ONE AI einzigartig für die jeweils vorhandene Hardware und Anwendung generiert und optimiert werden.

Die Vision: KI für jede Anwendung, Hardware und Branche

Das Potenzial von ONE WARE geht weit über industrielle Anwendungen hinaus. Die Technologie ist so universell, dass sie Anwendungen in Bereichen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und darüber hinaus ermöglicht und öffnet damit die Tür zu einem neuen Standard in der Entwicklung und Nutzung von KI. Diese Skalierbarkeit war ein entscheidender Faktor für die Investitionsentscheidung.

Ambitionierte Wachstumspläne

Mit dem Investment von Cusp Capital verfolgt das Gründerteam das Ziel, ONE AI als neue Basistechnologie für adaptive KI branchenübergreifend zu etablieren. Das Kapital fließt in den Ausbau des Entwickler- und Vertriebsteams, die Erweiterung der Serverinfrastruktur sowie in die technische Weiterentwicklung der Plattform. Zudem werden strategische Partnerschaften mit weiteren Hardware-Herstellern, Industrieunternehmen und dem Maschinenbau ausgebaut, um den Zugang zur Technologie flächendeckend zu ermöglichen.

DEALCIRCLE: Hamburger M&A-Spezialist sammelt rund 5 Mio. € ein

DEALCIRCLE, die 2018 von Kai Hesselmann und Graig Gröbli gegründete M&A-Technologielösung im Small- und Midcap-Sektor, schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund 5 Mio. Euro ab.

Angeführt vom InnoVentureFonds der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) beteiligten sich neben Hanse Ventures, einem Company Builder aus Hamburg, zudem der AI- und Data-Science-Experte Carsten Kraus und der Tech-Analyst und Investor Philipp Klöckner, die DEALCIRCLE zusätzlich als Advisory Board Member begleiten, sowie weitere erfahrene Brancheninsider aus M&A und Private Equity.

Nachfolgekrise durch Zukäufe noch effizienter angehen

DEALCIRCLE will das Kapital vor allem für Zukäufe nutzen, um strategisch wichtige Technologien ins Haus zu holen und das Small- und Midcap-Segment künftig noch besser bedienen zu können. Anders als große Deals sind M&A-Transaktionen im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland traditionell von ineffizienten und langwierigen Prozessen geprägt. Angetrieben von der Nachfolgekrise – laut KfW wollen bis Ende 2027 durchschnittlich rund 125.000 Unternehmerinnen und Unternehmer pro Jahr ihren Betrieb in neue Hände übergeben – braucht es neue digitale Lösungen für einen reibungslosen, strukturierten Generationswechsel. Wie brisant die Lage ist, zeigt sich auch daran, dass in diesem Jahr 43.000 Unternehmen von einer ungewollten Stilllegung betroffen sind. Der Grund sind nicht umsetzbare Nachfolgepläne.

Barrieren abbauen und Zukunft von M&A-Transaktionen aktiv mitgestalten

Für mehr Effizienz bei Unternehmensnachfolgen und M&A-Transaktionen setzt DEALCIRCLE daher auf eine intelligente Matching-Technologie. Dazu kombiniert das Unternehmen KI-gestützte Prozesse, Big Data und menschliche Expertise, um M&A-Berater*innen den Zugang zum passenden Käufer*innenuniversum zu ermöglichen. Dank der Technologielösung können sie geeignete Unternehmenskäufer*innen also einfacher und schneller identifizieren: Über die unternehmenseigene Investorendatenbank erhalten sie einen einfachen Zugang zu strategischen Investor*innen, Private Equity, Family Offices und Kandidat*innen für Management-Buy-ins.

Dank dieses Ansatzes konnte DEALCIRCLE nach eigenen Angaben im Jahr 2024 rund 1.400 M&A-Projekte platzieren. Für 2025 plant der Technologieanbieter rund 2.000 Unternehmensverkäufe zu vermarkten.

Kai Hesselmann, Mitgründer und Managing Partner von DEALCIRCLE, sagt: „Die Unternehmensnachfolge ist eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit – und zugleich eine riesige Chance. Mit der Finanzierung schaffen wir die Grundlage: In den kommenden Monaten wollen wir unsere technologische Basis durch strategische Zukäufe stärken, um das Small- und Midcap-Segment noch ganzheitlicher zu bedienen. Gerade in einem fragmentierten Markt wie dem deutschen Mittelstand sind Effizienz und Geschwindigkeit in M&A-Prozessen der Schlüssel – und genau hier setzen wir an.“

Benjamin Lakhssassi, Investment Manager Innovationsstarter Fonds, sagt: „DEALCIRCLE professionalisiert den M&A-Markt im KMU-Segment mit einem skalierbaren Matching-Ansatz und datengetriebener Transaktionsintelligenz. Das adressiert einen Milliardenmarkt mit hoher Fragmentierung und ist zugleich ein logischer Fit für unser Portfolio. Für uns ist das Investment auch ein klares Commitment zur Weiterentwicklung des Finanzstandorts Hamburg – als relevanter Hub für technologiegetriebenes Corporate Finance und Next-Gen-Transaction-Infrastructure.“

EU-Software-Tech-Ökosystem: Starkes Wachstum, kaum Skalierung

Die neue McKinsey-Studie „Europe’s moonshot moment: Fueling its tech ecosystem for scale“ zeigt: Europa steht am Wendepunkt: Das Software-Tech-Ökosystem ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen – doch echte globale Skalierung bleibt die Ausnahme.

Die Studie basiert auf quantitativen Daten sowie Interviews mit über 30 führenden europäischen Gründer*innen, Investor*innen und Expert*innen und zeigt auf, wo es hakt und welche strukturellen Veränderungen jetzt erforderlich wären.

Wachstum ja – Skalierung kaum

Die Zahl der Software-Start-ups in Europa hat sich verfünffacht, und es wurden über 425 Milliarden Dollar Venture-Funding mobilisiert. Doch Start-ups benötigen im Schnitt fünf Jahre länger als ihre US-Pendants, um 100 Millionen Euro ARR zu erreichen. Nur 3 Prozent schaffen es überhaupt, die Milliardenschwelle zu überschreiten – in den USA sind es 5 bis 10 Prozent.

Das Kapital ist da, aber falsch verteilt

Während Frühphasenfinanzierung zunehmend verfügbar ist, fehlt es an spätem Wagniskapital. Nur 11 Prozent des late-stage Software-Fundings stammen in Europa aus Venture-Capital-Quellen – in den USA sind es 89 Prozent. Europäische Pensionsfonds investieren lediglich 0,02 Prozent ihres Vermögens in VC, US-Fonds rund 2 Prozent.

Regulierung ist nicht das Hauptproblem – im Gegenteil

Gründer*innen sehen regulatorische Vorgaben selten als Haupthindernis. Vielmehr wird betont, wie einheitliche Rahmenbedingungen (z.B. EU-weit gültige Lizenzen oder ESOP-Reformen) Skalierung erleichtern können.

Was laut Studie jetzt zu tun ist

- Divers besetzte, wachstumsorientierte Boards aufbauen

- Equity-Modelle verbessern – für Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Investor*innen

- Produkte von Tag eins global skalierbar denken

- Universitäten durch neue Anreizstrukturen zu mehr Gründungsförderung bewegen

- Ein europaweites Visumsmodell für Tech-Talente schaffen („Super Visa“)

Omnisent: Akustik-KI-Start-up sichert sich 3 Mio. US-Dollar in Pre-Seed-Finanzierungsrunde

Das 2024 von Robin Daiber, Ann-Kristin Balve und Adrien Jathe gegründete Münchner Start-up Omnisent entwickelt Hardware und Software speziell für akustische Daten, um komplexe akustische Signale in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Omnisent, ein Münchner Start-up mit Fokus auf skalierbare akustische Sensorik auf Basis künstlicher Intelligenz, hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Mio. US-Dollar – umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro – abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Atlantic Labs, begleitet von mehreren Seriengründer*innen.

Omnisent entwickelt Hardware und Software speziell für akustische Daten, um komplexe akustische Signale in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Die firmeneigenen, ultra-energieeffizienten akustischen Geräte erfassen und verarbeiten Klangsignale in Echtzeit und trainieren damit ein sogenanntes „Large Acoustic Model“ (LAM) – die Grundlage für ein eigenes Foundation Model, das die komplexe, bislang kaum genutzte Welt nichtsprachlicher Audioinformationen entschlüsseln soll.

Robin Daiber, Mitgründer und CEO von Omnisent: „Omnisent hebt die akustische Ebene der physischen Welt, um eine neue Dimension von Intelligenz zu erschließen. Indem wir ultra-niedrigenergie-basierte Klanggeräte mit einem auf nicht-sprachlichem Audio trainierten LAM kombinieren, verwandeln wir Geräusche in Echtzeit-Intelligenz. Unser erster Anwendungsbereich ist die Industrie, insbesondere Druckluftsysteme – eine der meist unterschätzten Energieverlustquellen. Von dort aus expandieren wir in Bereiche wie Energie, Verteidigung, Raumfahrt und Smart Cities – Sektoren, in denen Klang die nächste Grenze ist. Ich bin unglaublich dankbar, diese Reise gemeinsam mit meinen fantastischen Mitgründern Ann-Kristin und Adrien anzutreten.“

Christophe F. Maire, Gründer & General Partner bei Atlantic Labs: „Bei Atlantic Labs unterstützen wir Technologien mit Potenzial zur Kategorie-Definition – und Omnisent ist genau das. Das Team vereint tiefgreifende wissenschaftliche Expertise aus Cambridge und dem Imperial College mit außergewöhnlicher Umsetzungskraft. Ihre firmeneigene Akustik-Hardware und Algorithmen erschließen eine bisher kaum genutzte Dimension der Sensorik. Wir sehen enormes Potenzial für diese Technologie in zahlreichen Branchen – von Infrastruktur über Produktion bis Verteidigung. Omnisent baut eine neue Datenschicht für die physische Welt – wir sind stolz, sie von Anfang an zu begleiten.“

Prof. Joachim Bös, Leiter des Fraunhofer IDMT: „Am Fraunhofer IDMT verfolgen wir das Ziel, bahnbrechende Technologien im Bereich der akustischen Intelligenz voranzutreiben. Omnisents innovative Arbeit, akustische Daten in Echtzeit intelligent nutzbar zu machen, ist ein bedeutender Fortschritt. Angesichts der wachsenden Bedeutung intelligenter Systeme sind wir überzeugt, dass die Lösungen von Omnisent nicht nur ganze Industrien revolutionieren, sondern auch neue Maßstäbe in Energieeffizienz und Ressourcennutzung setzen werden. Es ist uns eine Freude, dieses visionäre Team im Rahmen unseres Leistungszentrums InSignA zu unterstützen und mitzugestalten, wie wir Klang künftig wahrnehmen.“

Prof. Tim Minshall, Leiter des Institute for Manufacturing, Universität Cambridge: „Omnisent ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Spitzenforschung und Deep Tech durch unternehmerischen Ehrgeiz reale Wirkung entfalten können. Es verkörpert den Innovationsgeist, den wir in Cambridge und am Institute for Manufacturing fördern – an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Unternehmertum. Wir sind sehr stolz auf unseren Alumnus Robin und sein Team und blicken gespannt auf Omnisents Weg, der eine neue Ära der Akustik-KI einläuten könnte.“

Im Spätherbst 2024 gegründet, hat Omnisent bereits mehrere Auszeichnungen erhalten: ein Forschungsstipendium mit dem renommierten Fraunhofer-Institut, ein Gründerstipendium der Bundesrepublik Deutschland, den Gründerpreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie eine Platzierung unter den Top-10-AI-Start-ups im Cambridge- und Oxford-Ökosystem.

Gründer*in der Woche: Fusix Biotech – bekämpft Krebs durch Viren

Das 2022 als Ausgründung der Technischen Universität München (TUM) gestartete LifeScience-Start-up Fusix Biotech entwickelt virenbasierte Krebstherapien, die körpereigene Abwehrkräfte im Kampf gegen die Krankheit mobilisieren und eröffnet damit neue Wege beim Kampf gegen Krebs.

Auch Tumorzellen können von Krankheitserregern befallen werden. Tatsächlich sind sie sogar besonders anfällig – ein Nebeneffekt ihrer Fähigkeit, sich vor dem Immunsystem zu verbergen. Das machen sich Privatdozentin Dr. Jennifer Altomonte und ihr Gründungsteam von Fusix Biotech zunutze. Die Ausgründung der TUM entwickelt virenbasierte Krebstherapien, die körpereigene Abwehrkräfte im Kampf gegen die Krankheit mobilisieren.

Das sog. Fusix-Virus richtet in Tumorzellen gehörigen Schaden an – mit dem Ziel Krebs zu bekämpfen und Leben zu retten. Dafür lässt es die infizierte Tumorzelle große Mengen eines Proteins produzieren, das sich an ihrer Oberfläche anheftet. Dadurch wird der Befehl an die Nachbarzellen gesendet, mit der infizierten Zelle zu verschmelzen. Das tun sie prompt: erst eine, dann die nächste und immer weiter, bis das Gebilde regelrecht platzt. Durch den freigesetzten Zellinhalt wird das Immunsystem aktiviert. Immunzellen, die jetzt alarmiert werden, beseitigen zurückgebliebene Trümmer, attackieren intakte Krebszellen, die sich vorher vor dem Immunsystem tarnen konnten, und begrenzen die weitere Ausbreitung des Virus. Auf diese Weise könnten in Zukunft Tumore bekämpft werden, die auf andere Behandlungsansätze nicht ansprechen.

Jennifer Altomonte entwickelt in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin II des TUM-Universitätsklinikums virusvermittelte Immuntherapien. Den wissenschaftlichen Grundstein für Fusix hatte sie bereits 2016 gelegt. Damals forschte Jennifer Altomonte an der TUM an Möglichkeiten, Krebs durch Viren zu bekämpfen.

Kombination aus zwei Viren

„Krebs ist kein natürlicher Wirt für Viren – also war es unwahrscheinlich, in der Natur das perfekte therapeutische Virus zu finden. Deshalb haben wir eines konstruiert“, so Jennifer Altomonte. Ihr Ausgangsmaterial waren zwei Erreger, die Tiere befallen. Während der erste sich besonders schnell in bestimmtem Gewebe vermehrt, löst der zweite den charakteristischen Fusionsmechanismus aus. Jennifer Altomonte und ihr Team haben die vorteilhaften Eigenschaften beider Viren kombiniert und Sicherheitsrisiken für Patient*innen ausgeräumt.

In Zell- und Tierversuchen konnten die Forschenden zeigen, dass das therapeutische Virus sich ausschließlich in Tumorzellen vermehrt. Schon mit einer relativ geringen Dosis wurden die Krebszellen besonders effektiv zerstört. Das Verfahren ließ Jennifer Altomonte patentieren.

Lizensieren oder selbst gründen?

„An diesem Punkt musste ich mich entscheiden, ob ich die Technologie an ein bestehendes Unternehmen lizensiere oder selbst gründe“, so Jennifer Altomonte. Die Entscheidung fiel ihr leicht, nachdem sie sich mit Gründer*innen in ihrem Netzwerk ausgetauscht und an mehreren Entrepreneurship-Programmen teilgenommen hatte. „Am Ende war ich begeistert davon, meine Rolle als Wissenschaftlerin zu erweitern und etwas völlig Neues zu lernen.“

Das Startkapital bildeten ein EXIST-Forschungstransfer-Stipendium und der M4-Award für biomedizinische Projekte des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Über die TUM hatte sie weiterhin Zugriff auf hochmoderne Forschungsinfrastruktur. Besonders wichtig waren für Altomonte die Mitgründer*innen, die sie ins Boot holte: Dr. Teresa Krabbe, die bereits als Doktorandin zu diesem Thema gearbeitet hatte, Prof. Markus Gerhard, Mikrobiologe an der TUM, der bereits Gründungserfahrung hatte, und Dr. Marian Wiegand, der umfassende Erfahrung in der Herstellung viraler Vektoren mitbrachte. Das Team wurde im TUM Venture Lab Healthcare gefördert.

Bereit für die klinische Phase

Seit der Gründung von Fusix Biotech im Jahr 2022 hat das Team die Entwicklung der Technologie weiter vorangebracht. Mittlerweile ist die präklinische Phase des Projekts nahezu abgeschlossen. In diesem soll mit Tier- und Zellmodellen verifiziert werden, dass der Ansatz funktioniert wie gedacht. Sobald die Finanzierung dafür gesichert ist, will das Team das Arzneimittel unter GMP-Bedingungen produzieren, also unter den streng kontrollierten pharmazeutischen Bedingungen, wie sie für Medikamente beim Menschen vorgeschrieben sind. Dann sollen erste Studien mit Patientinnen und Patienten zur Behandlung von Leberkrebs durchgeführt werden.

Am 17. Juni 2025 wird sich das Team auf der HLTH Europe, einer führenden Messe für Gesundheitsinnovationen, in Amsterdam präsentieren. Im Wettbewerb EIT Health Catapult konnte sich Fusix als eines von drei vielversprechenden europäischen LifeScience-Start-ups für die Endrunde qualifizieren, die in Amsterdam abgehalten wird. Den Sieger*innen winken Preisgeld und Unterstützung durch etablierte Unternehmen.

Gründer*in der Woche: NutriSen – bringt das Labor auf den Acker

Das 2023 von Dr. Tobias Vöpel, Dr. Alaa Oughli, Dr. Débora Moretti und Prof. Nicolas Plumeré gegründete Münchner AgriTech-Start-up NutriSen hat ein tragbares Instant-Labor entwickelt, mit dem Landwirt*innen den Nitratgehalt ihrer Pflanzen direkt auf dem Feld messen können.

Präzise Düngung durch Daten vom Feld und von Satelliten – das steckt hinter dem Münchner Start-up NutriSen. Das Start-up, eine Ausgründung der Technischen Universität München (TUM), hat ein Messgerät samt Anwendung entwickelt, mit denen Landwirt*innen hochpräzise und spezifische Düngeempfehlungen spezifisch für ihren Anbau generieren können. Damit soll der Stickstoffeintrag reduziert und die Umwelt geschont werden.

Smartes Düngen dank Labor auf dem Feld

Die Düngemenge für Kulturpflanzen erfolgt in der Praxis meist basierend auf standardisierten Berechnungen oder Erfahrungswerten. Dadurch kann es zu einer unspezifischen, ineffizienten Düngung kommen. Das führt wiederum zu Umweltbelastung und erhöhten Kosten für die landwirtschaftlichen Betriebe. Eine spezifische Ermittlung der nötigen Düngemenge über den Ernährungsstatus der Pflanzen ist für die Betriebe jedoch teuer und zeitintensiv. Das möchte NutriSen ändern. „Was wir erreichen wollten, ist ein Labor auf dem Feld, eine Demokratisierung der datengestützten Landwirtschaft“, erklärt Dr. Débora Moretti aus dem Team des Forschungsprojekts LiveSen-MAP. Im Projekt konnten sie und weitere Forschende, gefördert durch den EIC Transition, eine Technologie zur präzisen Düngung untersuchen.

In wenigen Minuten von Pflanzendaten zu Düngeempfehlungen

Landwirt*innen sammeln auf ihrem Feld Pflanzenhalme und zerquetschen sie. Das austretende Substrat wird auf Biosensorstreifen aufgetragen und das vom Team entwickelte Messgerät ermittelt vom Streifen die Phosphat- und Nitratwerte der Pflanzen. Die Anwendung von NutriSen erstellt dann in wenigen Minuten eine hochauflösende Karte des Feldes anhand von Satellitendaten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit den Werten und entsprechenden Düngeempfehlungen für jeden Feldabschnitt. Damit könne laut dem Team die eingesetzte Düngermenge um bis zu 20 Prozent reduziert werden.

Von der Idee zum Feldtest

Das Gründungsteam um Dr. Tobias Vöpel und Dr. Alaa Oughli erhielt bereits 2021 eine Förderung aus dem EXIST-Forschungstransfer-Programm. Damit konnte die Gruppe weiter wachsen, und im Jahr 2022 kam Dr. Débora Moretti dazu. Gemeinsam mit Prof. Nicolas Plumeré, Professor für Elektrobiotechnologie an der TUM, gründeten sie 2023 NutriSen, um die im LiveSen-MAP Projekt entwickelte Technologie zu erproben und in die Praxis zu bringen.

Zur Gründung ihres Start-ups nahmen sie am Programm XPLORE von UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung, teil. Das Programm zielt darauf ab, Teams auf die Unternehmensgründung vorzubereiten und ein Netzwerk zu etablieren. Auch die Betreuung im TUM Venture Lab Sustainability half dem Team, berichtet Dr. Vöpel: „Das Venture Lab hat uns auch beim Aufbau unseres Netzwerks geholfen. Besonders wertvoll war aber auch das Feedback bei der Bewerbung um die Förderung des European Innovation Council – und wir waren erfolgreich.“

Mittlerweile befindet sich die Technologie in der zweiten Testphase mit landwirtschaftlichen Betrieben. „Durch das Feedback der ersten Phase konnten wir bereits die Sensoren und die Anwendung verbessern. In der zweiten Phase testen jetzt knapp 100 Betriebe die Sensoren vor Ort auf dem Feld“, erklärt Dr. Moretti. Im kommenden Jahr soll basierend auf den Ergebnissen der Feldversuche das Produkt zur Nitratmessung auf den Markt kommen.