Aktuelle Events

Energyminer: Wasserkraft 2.0

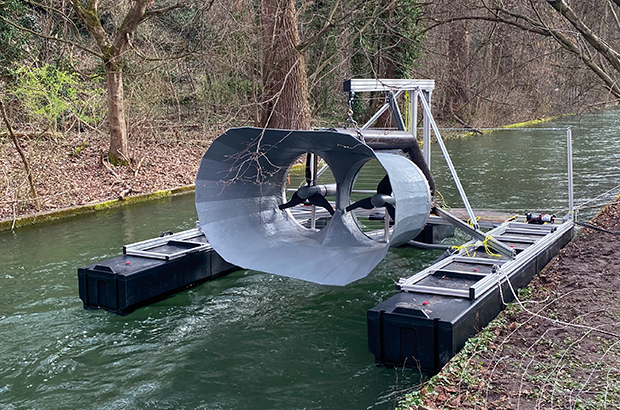

Das Start-up Energyminer hat mit dem Energyfish-Schwarm ein System zur Stromgewinnung geschaffen, das in einem Fluss täglich 24 Stunden und bei jedem Wetter Strom produzieren kann.

Den Energiesektor auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit – und doch schwer umsetzbar. Denn Speichertechnologien und Netzausbau machen die Energieversorgung teuer und komplex. Hinzu kommt, dass die dominierenden erneuerbaren Energien Wind und Solar nicht grundlastfähig sind. Als Grundlastfähigkeit wird die Fähigkeit eines Kraftwerks bzw. von Kraftwerkstypen zur dauerhaften Bereitstellung von elektrischer Energie bezeichnet, ohne dass es dabei zu häufigen oder längeren Unterbrechungen kommt. Das Dilemma: Ohne Wind keine Windkraft, ohne Sonne keine Solarenergie. Bei gleichzeitigen Dunkelflauten kann der bestehende Strombedarf nicht mit ausreichend Energie gedeckt werden.

Und wie sieht es vor diesem Hintergrund mit dem Thema Wasserkraft aus? Wasserkraft ist zwar grundlastfähig, aber besonders durch den Bau von Dämmen mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Eine Folge: Täglich erleidet eine nicht quantifizierbare Anzahl von Fischen erhebliche oder tödliche Verletzungen in den Turbinen, und durch die Veränderung von Flussläufen sind Arten vom Aussterben bedroht.

Ökologische Probleme mit Wasserkraft lösen

Wie lösen wir dieses Problem? Diese Frage treibt die Gründer Dr. Richard Eckl und Dr. Georg Walder gemeinsam mit ihrem Team um. Die Gründer sind Diplom-Ingenieure von der TU München und bilden ein starkes Team, das schon viele Probleme gelöst hat, auch in der ein oder anderen Nachtschicht. Schon seit der gemeinsamen Promotionszeit am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München arbeiten die beiden Experten zusammen. So ist aus ihrer Arbeit am Lehrstuhl eine neue Batteriekontaktierungs- und BMS-Technologie entstanden, mit der sie zunächst das Start-up Invenox erfolgreich aufgebaut haben. In den vergangenen zwei Jahren haben die erfahrenen Gründer ihre Exits vollzogen und daraufhin die Energyminer GmbH gegründet, um sich voll und ganz auf die Wasserkraft konzentrieren zu können.

Beheimatet ist das junge Start-up im Garchinger Technologie- und Gründerzentrum (kurz gate). Das gate ist als Gründerzentrum eine Top-Adresse für Tech-Start-ups und liegt auf dem Forschungscampus Garching bei München. Die rund 50 ansässigen Start-ups wollen mit ihrer Technologie einen wirklichen Impact schaffen und finden hier das optimale Umfeld zum Skalieren. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat das gate bereits mehr als 300 Unternehmen unterstützt. So auch Energyminer.

„Wir sind schon mit unserem zweiten Start-up im gate und schätzen die flexibel erweiterbaren Büros genauso wie die Möglichkeit, auf Events ein starkes Netzwerk in der gate-Community aufzubauen“, so Dr. Eckl. „Die Lage des gate ist für uns hervorragend, denn die Nähe zur Technischen Universität München (TUM) ermöglicht es, Werkstudierende zu beschäftigen.“

Die Energyfische

Energyminer entwickelt Mikro-Wasserkraftanlagen, auch Energyfische genannt, die im Fluss schwimmen. Sie liefern Strom, der dann ins Netz einspeist wird. Dazu werden die Anlagen einfach in den Fluss gehängt und im Flussbett verankert – ohne Beton, ohne Staumauer, ohne schweres Gerät. Auf dieser Weise greift der Energyfish-Schwarm nicht ins Flussbiotop ein, die Technologie selbst ist vollständig fischverträglich. Jeder Energyfish speist seinen Strom direkt ins lokale Niederspannungsnetz.

Das System ist laut Angaben der Gründer zu 100 Prozent hochwassersicher – es kann abtauchen und weiterproduzieren. Zudem ist es selbstreinigend, wartungsarm und wird rund um die Uhr überwacht. Damit der Energyfish-Schwarm in einem Fluss installiert werden kann, sollte dieser eine Mindesttiefe von zirka einem Meter haben. Die Fließgeschwindigkeit sollte mindestens 1,0 m/s betragen. Die maximale Leistung wird bei einer Fließgeschwindigkeit von 2,5 m/s erreicht.

Durch diese zukunftsweisende Technologie sollen die Flüsse beim Einsatz der Schwarmkraftwerke von Energyminer in ihrer natürlichen Form erhalten bleiben. Zudem werden die Fische zu 100 Prozent geschützt – sie können die Anlagen ungestört passieren.

Wirtschaftlich arbeitende Anlagen entwickeln

Bisher war kinetische Wasserkraft nicht wirtschaftlich, was auch der Grund war, warum viele Konkurrenzprodukte bislang scheiterten. „Es ist ihnen nicht gelungen, wirtschaftlich arbeitende Anlagen zu entwickeln“, sagt Dr. Walder. „Wir wollten die Sache anders angehen und uns von Anfang an auf Kostensenkung fokussieren.“ Das bedeutet konkret: Mehr Strom zu gleichzeitig viel niedrigeren Kosten. Hierfür will das Start-up die Investitionskosten um 88 Prozent senken, durch ein ausgeklügeltes IoT-System die Wartungskosten reduzieren und Skaleneffekte der Massenfertigung nutzen. Eine Besonderheit: Die Energyfische werden zu einem Energyfish-Schwarm erweitert. So können bis zu 25 Energyfische an eine Landstation angeschlossen werden, was einerseits eine dramatische Kostensenkung zur Folge hat und anderseits die Energieausbeute signifikant erhöht.

In diesem Jahr (2023) wurde in München die erste Pilotanlage in der Nähe eines klassischen Wasserkraftwerks erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. „Diese zeigt eindrucksvoll, dass mit der Technologie ein zusätzliches Potenzial der Wasserkraft nutzbar gemacht werden kann. Beide Technologien können ergänzend zueinander eingesetzt werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen“, so Energyminer-Mitgründer Dr. Eckl.

Während des Eröffnungsevents wurde die Stromversorgung bereits vollständig von der Pilotanlage gewährleistet, was die Zuverlässigkeit und Effizienz des Systems eindrucksvoll unter Beweis stellte. Bis Ende dieses Jahres plant Energyminer, neue Standorte zu beantragen und den Initialstandort sorgfältig auszuwählen. Die Zeichen stehen also auf Wachstum.

„Das gate hat uns als Gründerzentrum in vielerlei Hinsicht beim Wachstum unterstützt. Beispielsweise hat uns das Coaching den Weg zu einer sehr kompetenten Mitarbeiterin gewiesen, die jetzt das Marketing für uns rockt. Das war auch der Grund, warum wir die Pilotanlage dieses Jahr noch so schnell eröffnen konnten“, so Dr. Eckl.

Dieser strategische Ausbau ist Teil der Vision von Energyminer, das Gelingen der Energiewende aktiv mitzugestalten. Und der Markt ist da: Das Marktpotenzial für Wasserkraft in Europa beträgt 77 Mrd. Euro, wobei 37 Mrd. Euro auf kinetische Wasserkraft entfallen. Dies ist jedoch aktuell noch ein völlig weißes Feld, zudem gibt es nur sehr wenige Anlagen, die diese Energie nutzbar machen.

Kraftwerksbetreiber und Stromproduzent in einem

Aktuell sind die Gründer auf Investor*innensuche und arbeiten mit ihrem Team an Genehmigungen von Behörden. Der Markteinstieg ist für 2024 geplant. Hilfreich für die kommenden Vorhaben sind auch der unlängst errungene Sieg beim Münchener Businessplan Wettbewerb und der dritte Platz beim renommierten Public Value Award.

Das erklärte Ziel des Start-ups ist es, einen höchst profitablen Stromproduzenten aufzubauen; Energyminer wäre dann Kraftwerksbetreiber und Stromproduzent zugleich. „Mit unserer Technologie verfolgen wir die Vision, zum größten Stromproduzenten aus nachhaltiger Wasserkraft in Europa zu werden“, so Dr. Eckl abschließend.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Agentic AI als Erfolgsgrundlage für Start-ups

KI befeuert den aktuellen Gründungsboom, doch für eine erfolgreiche Skalierung braucht es mehr. Warum Agentic AI auf Basis einer soliden Datenarchitektur zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Start-ups wird.

Das Jahr startete für Start-ups mit einer Rekordmeldung: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast ein Drittel mehr Gründungen verzeichnet. In absoluten Zahlen wurden 2025 insgesamt 3.568 neue Firmen geschaffen – ein neuer Höchststand, wie der Start-up-Verband im Januar verkündete. Dies ist auch der künstlichen Intelligenz (KI) zu verdanken, wie sich beim genauen Hinschauen herausstellt. 853 dieser neuen Unternehmen kommen aus dem Bereich Software. Doch nicht nur sie verwenden KI; bei einer Umfrage gab ein Drittel aller Gründer und Gründerinnen an, dass sie mit KI arbeiten. Dementsprechend sehen die Sprecher des Verbands in der Technologie auch die treibende Kraft hinter dem Start-up-Rekord.

Wirft man einen Blick über den Tellerrand hinaus, so lässt sich feststellen, dass die Start-up-Szene in Europa insgesamt floriert. Der „State of European Tech 2025“-Report im Auftrag von Atomico und anderen schätzt, dass im letzten Jahr Investitionen in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38 Mrd. EUR) in diesen Sektor geflossen sind. Geldgeber erwarten inzwischen, dass Start-ups mit KI und Deep Tech arbeiten, so der Report. Demnach flossen auch 36 Prozent der europäischen Start-up-Investitionen in genau diese beiden Felder.

Das Gründungsumfeld könnte also kaum besser sein. Doch ein Rekord an Start-ups und steigende Investitionssummen bedeuten nicht zwangsläufig auch eine einfache Skalierung der Geschäftsmodelle. Viele – zu viele – Start-ups scheitern nach erfolgreichen ersten Jahren an der Weiterentwicklung ihres Geschäfts. Neben einer Reihe üblicher Herausforderungen stehen vor allem Bürokratie, Fragen zur Datenhoheit und ein Betrieb über Landesgrenzen und Wirtschaftszonen hinweg im Vordergrund. Start-ups müssen nachweisen, dass ihre Nutzung von KI auf soliden, regulierten Datenfundamenten basiert und den Compliance-Vorgaben entspricht.

Hier kommt Agentic AI ins Spiel. Die Einbettung von KI-Agenten in den Kern der Betriebsabläufe ist die Antwort auf viele dieser Herausforderungen und wird für das Wachstum im Jahr 2026 von entscheidender Bedeutung sein.

Solide Datenbasis vor KI-Einsatz

Start-ups, die dies erreichen wollen, sollten sich darauf konzentrieren, ihre KI-Nutzung auf einer soliden Datenbasis aufzubauen, deren Fundament eine einheitliche Datenarchitektur ist. Sie tun sich deutlich leichter damit, die dafür nötigen Architekturentscheidungen zu treffen, als etablierte Unternehmen mit entsprechender Legacy-IT. Gründer und Gründerinnen sollten daher von Beginn an darüber nachdenken, wie sie eine starke Datenarchitektur aufsetzen, Silos abbauen und KI als Herzstück ihrer Prozesse einbetten.

Diese Grundlage hilft bei der Einführung von KI-Agenten, damit deren Output auch die Erwartungen erfüllt: Geschäftsprozesse effizienter zu strukturieren und zu optimieren sowie die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Start-ups, die dies umsetzen, werden sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und letztlich erfolgreich sein.

KI-Agenten als Innovationsbeschleuniger

Indem Start-ups KI-Agenten von Beginn an in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren, skalieren sie schneller als mit dem Einsatz von nur einem reinen Large Language Model (LLM). Der Grund dafür liegt in der Standardisierung der Daten, die für KI-Agenten notwendig ist. Auf dieser Grundlage können die Agenten ihre einzigartigen, autonomen Fähigkeiten ausspielen, da sie mit unternehmenseigenen Daten trainiert werden. Vor allem bei Start-ups können Potenziale schnell gehoben werden: Wenn Agenten für bestimmte Aufgaben entwickelt werden, können sie diese auch lösen – egal wie komplex und fachspezifisch sie sein mögen. Stimmt die Datenbasis, lassen sich auch mehrere Agenten miteinander verknüpfen, um sogar noch komplexere Herausforderungen zu bewältigen.

Ein Beispiel dafür ist die mögliche Kooperation zwischen einem Kundensupport-Agenten und einem Prognose-Agenten. Wenn ein Kunde einen Support-Fall auslöst, kann der andere Agent sogleich die Kosten berechnen, was die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Reaktion steigern kann. Für die Skalierung von Start-ups ist ein enges Zusammenspiel der Abteilungen wichtig, um die Geschäftsbeziehungen zu zufriedenen Kunden weiter ausbauen zu können. Der Einsatz von KI-Agenten kann, gepaart mit dem menschlichen Element, begrenzte personelle Ressourcen ausgleichen und eine bessere Serviceleistung ermöglichen, was für ein schnelles Wachstum unabdingbar ist.

Doch nicht nur der Kundenkontakt lässt sich automatisieren, sondern auch eine ganze Reihe von Routinevorgängen in der internen Verwaltung der Firmen selbst. Dies ermöglicht nicht nur dem Management, sondern auch den Investoren, schnell einen fundierten Überblick über Liquidität, Umsatz, Einnahmen und Gewinn zu erhalten. Die Erkenntnisse in Echtzeit führen zu schnellen und datenbasierten Entscheidungen, was für junge Unternehmen Gold wert ist und es ihnen ermöglicht, flexibel zu bleiben.

Die Datenbasis muss stimmen

Für Start-ups sind Probleme beim Datenzugriff ein kritisches Risiko für den Geschäftserfolg. Eine einheitliche, moderne Datenarchitektur ermöglicht die Demokratisierung des Datenzugriffs und löst Datensilos auf. Der Vorteil liegt auf der Hand: Schneller Datenzugriff schafft Transparenz gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden. Darüber hinaus erhöht dies auch das Vertrauen der Mitarbeitenden und schafft ein Gefühl des Zusammenhalts.

Governance ist auch bei der Verwendung von KI-Agenten von entscheidender Bedeutung. Der Druck zur Einhaltung von Vorschriften sollte daher als Vorteil betrachtet werden.

Der Dreiklang aus Datenherkunft, Versionierung und automatisierter Auswertung der Ergebnisse hilft jungen Unternehmen dabei, Governance auf einem soliden Fundament aufzubauen. Die Teams erhalten direkte Transparenz darüber, wie sich die KI-Agenten verhalten, auf welchen Daten sie basieren und wie sie ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit verändern. Laufende Bewertungen tragen dazu bei, dass KI-Agenten präziser werden, um genau jene hochwertigen Ergebnisse zu liefern, die Start-ups für die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle benötigen. Dies ist besonders wichtig, wenn proprietäre KI-Modelle entwickelt und von der Testphase in die Produktion überführt werden, wobei gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO oder der EU AI Act zwingend einzuhalten sind.

Parloa, ein deutsches Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von drei Milliarden US-Dollar, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie dieser Ansatz in der Praxis aussehen kann: Das Unternehmen hat KI-Agenten zum Kern seines Kundenservice gemacht und gleichzeitig eine einheitliche, kontrollierte Datenbasis aufgebaut, die vollständig mit der DSGVO und dem EU AI Act konform ist. Seine Plattform folgt den Prinzipien des „Privacy by Design“, sodass sensible Kundendaten ohne Kontrollverlust verwendet werden können. Durch die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten macht Parloa Governance zu etwas Greifbarem und gibt den Teams Klarheit darüber, welche Daten verwendet wurden, wie sich die Agenten verhalten haben und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Diese Kombination aus moderner Architektur und starker Governance ermöglicht es den Kunden von Parloa, Zugang zu hochwertigen Daten zu erhalten und die Transparenz für Regulierungsbehörden sowie Endnutzer zu erhöhen – und dennoch KI-gesteuerte Kundeninteraktionen in Umgebungen zu skalieren, in denen Fehler oder Missbrauch inakzeptabel sind.

Fazit

KI-Agenten bieten europäischen Start-ups eine einmalige Gelegenheit, schnell zu wachsen und gleichzeitig Investoren anzuziehen, die bekanntermaßen ihr Geld bevorzugt in Unternehmen investieren, die Wert auf Datenverwaltung, Genauigkeit, Qualität und die Schaffung von echtem Mehrwert durch Technologie legen. Es ist jedoch ein Fehler, sich ohne sorgfältige Überlegungen auf die Einführung von Agenten zu stürzen. Start-ups, die KI-Agenten einsetzen, ohne zuvor eine einheitliche Datenbasis aufzubauen und eine solide Verwaltung sowie Bewertung sicherzustellen, riskieren, mehr Komplexität als Mehrwert zu schaffen. Letztlich werden jene Gründer und Gründerinnen erfolgreich sein, die ihre Geschäftsmodelle branchen- und länderübergreifend skalieren können – hierbei spielt der Einsatz von KI-Agenten bereits jetzt eine entscheidende Rolle.

Der Autor Nico Gaviola ist VP Digital Natives & Emerging Enterprise bei Databricks EMEA.

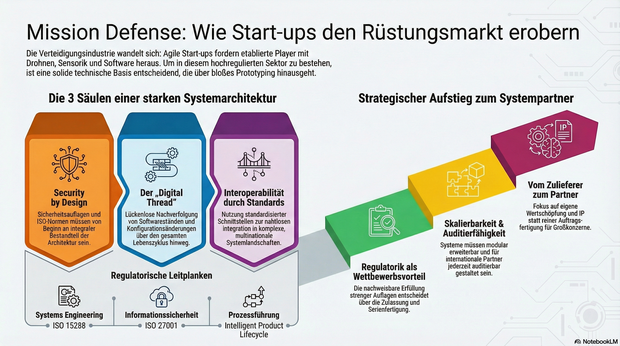

Mission Defense: Wie Start-ups im rüstungstechnischen Markt Fuß fassen

Immer mehr Start-ups drängen mit agilen Innovationen in die hochregulierte Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Daher gut zu wissen: Wie junge Unternehmen durch die richtige Systemarchitektur die strengen Auflagen meistern und vom Zulieferer zum echten Systempartner aufsteigen.

Die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie zählen zu den am stärksten regulierten und technologisch anspruchsvollsten Märkten der Welt. Lange galt: Wer hier mitspielen will, braucht jahrzehntelange Erfahrung, Milliardenbudgets und stabile Regierungsbeziehungen. Doch genau dieses Bild verschiebt sich.

Neue Player treten auf den Plan: Start-ups entwickeln Trägersysteme, Drohnenplattformen, Kommunikationslösungen oder Sensorik, und tun das in einer Geschwindigkeit, die vielen etablierten Anbietern Kopfzerbrechen bereitet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie können junge Unternehmen in einer hochregulierten Branche nicht nur überleben, sondern mitgestalten?

Agilität als Superkraft – aber Prototypen reichen nicht

Ob neue unbemannte Plattformen, Software-Defined Defense Systeme oder taktische Kommunikation – überall gilt: Was heute entwickelt wird, muss morgen schon einsatzbereit sein. Der Bedarf an schneller Innovation ist nicht theoretisch, sondern operativ. Start-ups sind in der Lage, auf diesen Druck zu reagieren, mit kurzen Entscheidungswegen, agilen Teams und digitaler DNA.

Allerdings reichen gute Ideen und schnelles Prototyping nicht aus. Wer Systeme für den operativen Einsatz liefern will, muss Anforderungen erfüllen, die weit über funktionierende Technik hinausgehen: Cybersicherheit, regulatorische Nachvollziehbarkeit, Zertifizierungsfähigkeit und Interoperabilität mit internationalen Partnern.

Das Fundament: Die Systemarchitektur entscheidet

Von Anfang an auf die richtigen technischen Grundlagen zu setzen, ist entscheidend. Das betrifft vor allem drei Bereiche: Skalierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Interoperabilität. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie modular erweitert, in komplexe Systemlandschaften integriert und nach internationalen Standards auditiert werden können.

Ein durchgängiger digitaler Entwicklungs- und Betriebsfaden, ein sogenannter Digital Thread oder auch Intelligent Product Lifecycle, ermöglicht es, Produktdaten, Softwarestände und Konfigurationsänderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen. Für die Zulassung softwaredefinierter, sicherheitskritischer Systeme ist das ebenso essenziell wie für die spätere Wartung, Upgrades oder die Einbindung in multinationale Operationen.

Security by Design: Sicherheit lässt sich nicht nachrüsten

Verteidigungsnahe Produkte unterliegen Exportkontrollen, Sicherheitsauflagen und branchenspezifischen Normen, darunter etwa ISO 15288 für Systems Engineering, ISO 27001 für Informationssicherheit oder die europäischen Anforderungen für Luftfahrt und Raumfahrt. Diese Vorgaben lassen sich nicht einfach „nachrüsten“. Sie müssen von Beginn an ein integraler Bestandteil der Systemarchitektur und Prozessführung sein.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nachweislich zu erfüllen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie entscheidet darüber, ob ein Produkt zugelassen, in Serie gefertigt und in multinationale Programme integriert werden kann.

Interoperabilität als Schlüssel zum Teamplay

Ein weiterer kritischer Faktor ist die Fähigkeit zur Kooperation. In den meisten großen Programmen arbeiten unterschiedliche Unternehmen, oft aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen Systemen zusammen. Wer hier bestehen will, muss in der Lage sein, mit standardisierten Schnittstellen, interoperablen Plattformarchitekturen und harmonisierten Datenmodellen zu arbeiten. Interoperabilität ist dafür die technische Grundlage. Ohne sie lassen sich Systeme weder integrieren noch gemeinsam weiterentwickeln.

Vom Zulieferer zum echten Systempartner

Start-ups, die sich diesen Anforderungen stellen, können mehr sein als Zulieferer. Sie haben das Potenzial, Systempartner zu werden: mit eigener Wertschöpfung, eigenem IP und eigenem Einfluss auf die technologische Entwicklung. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber offen. Er erfordert keine hundertjährige Firmengeschichte, sondern eine klare Architekturstrategie, ein tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und den Willen, komplexe Systeme systematisch zu entwickeln.

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor steht an einem Wendepunkt. Wer heute die richtigen Grundlagen legt, kann morgen zu denjenigen gehören, die nicht nur mitlaufen, sondern die Spielregeln neu definieren.

Der Autor Jens Stephan, Director Aerospace & Defence bei PTC, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer Software-/SaaS-Lösungen und IT-Infrastruktur mit.

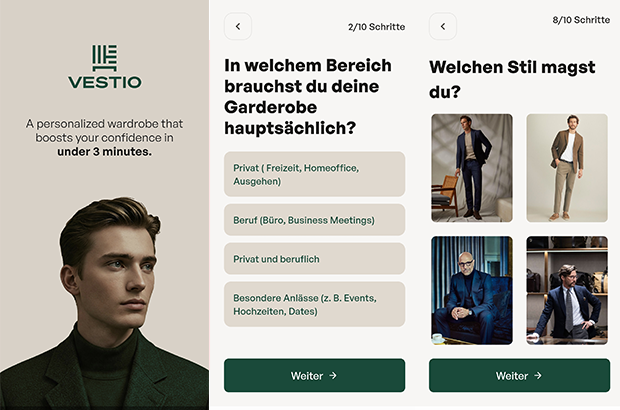

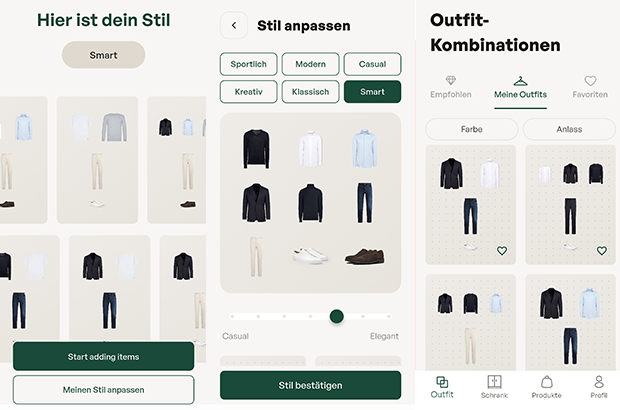

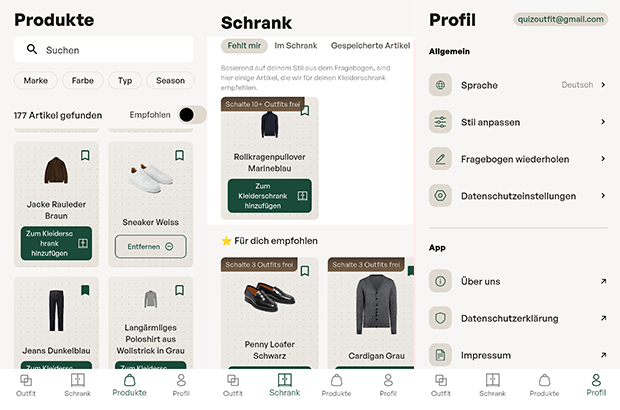

VESTIO: Wenn ein Solar-Entrepreneur auf einen Stil-Rebellen trifft

Die Geschichte der jungen FashionTech-App VESTIO ist zugleich die zweier Gründer, die sich in einem gemeinsamen Ziel treffen: Die Demokratisierung von gutem Stil durch algorithmische Logik.

Hinter der FashionTech-App VESTIO steht die im Jahr 2024 von Bastian Arend und Justus Hansen gegründete Opus Stilberater GmbH, die den Anspruch erhebt, professionelle Stilberatung erstmals digital, logisch und kostenlos zugänglich zu machen.

Der „Solar-Entrepreneur“ trifft den Stil-Rebell

Die persönlichen Hintergründe der Gründer bieten spannende Kontraste, die weit über ein übliches Business-Profil hinausgehen. Bastian Arend, Co-Founder und CEO, kam über die Energiewende zur Mode. Als Seriengründer baute er den Online-Solar-Anbieter Klarsolar auf und verkaufte ihn im Dezember 2023 erfolgreich an den Energiekonzern E.ON. Die Übernahme erfolgte in einer für die Solarbranche schwierigen Marktphase, was Bastian Arend als Krisen-erprobten Strategen auszeichnet.

VESTIO entwickelte er 2024 jedoch aus einem ganz persönlichen „Pain Point“ heraus: Während er internationale Millionen-Finanzierungsrunden leitete, bestand sein eigener Stil mangels Zeit lediglich aus Hoodie, Jeans und Sneakern. „Ich wollte nur jemanden, der für mich einkauft“, erinnert er sich an diese Phase. Seine Abneigung gegen zeitraubendes Shopping führte ihn schließlich zu Justus Hansen.

Justus Hansen, Co-Founder und Chief Styling Officer, bringt eine Biografie ein, in der Mode schon immer eine zentrale Rolle spielte. Sein Gespür für klassische Mode ist tief verwurzelt: Justus Hansen trug bereits im Kindergarten eine Fliege und provozierte später Lehrer, indem er im Sakko zum Unterricht erschien. Bevor er mit über 1,6 Millionen Follower*innen zu einem der bekanntesten Männerstilberater Deutschlands aufstieg, studierte er Jura und absolvierte Praktika im Bankensektor, unter anderem bei der Dresdner Bank.

Diese Erfahrungen schärften seinen Blick für die Anforderungen moderner „Business-Garderoben“. Als Arend ihn fragte, ob er für ihn einkaufen könne, antwortete Justus Hansen bestimmt: „Einfach irgendwas kaufen? Nein. Ich muss verstehen, wer du bist.“ Bastian Arend begriff Hansens modulare Styling-Methode sofort als logisches System und schlug vor: „Wir sollten deine Methode digitalisieren und kostenlos für jeden Mann zugänglich machen.“ Für Justus Hansen wurde damit ein „Lebenstraum“ wahr.

Das Konzept: „Weniger Teile, mehr Outfits“

Das Herzstück der App bildet ein algorithmisches Styling-System, das strikt dem Leitsatz „Weniger Teile. Mehr Outfits“ folgt. In nur drei Minuten erstellt ein Stilfinder-Fragebogen eine persönliche Grundgarderobe. Der digitale Kleiderschrank funktioniert dabei bewusst ohne das mühsame Hochladen von Fotos; das System kennt die wichtigsten Basics, erkennt Lücken und empfiehlt gezielt Ergänzungen. Justus Hansen betont dabei die Wichtigkeit der Basis: „Die wenigsten Männer besitzen eine echte Basisgarderobe. Und das ist die Grundlage, aus der ihre besten Outfits entstehen.“

Ziel ist es, automatisch kombinierbare Outfits für alle Anlässe zu generieren. Dabei verfolgen die Gründer eine klare ästhetische Linie: „Outfits müssen nicht kompliziert sein, um zu wirken. Sie brauchen lediglich eine klar erkennbare Linie“, so Hansen. Bastian Arend ergänzt: „Die besten Outfits für Männer sind nicht kompliziert, sondern harmonisch und durchdacht.“

Das Affiliate-Dilemma: Geschäftsmodell im kritischen Check

Wirtschaftlich operiert VESTIO über ein Affiliate-Modell. Die App ist für Nutzer kostenlos, während das Unternehmen Provisionen von Partner-Anbietern bei einem erfolgreichen Kauf erhält. Hier liegt für den kritischen Betrachter ein interessanter systemischer Interessenkonflikt: Das erklärte Ziel „Weniger Konsum – bessere Entscheidungen“ steht ökonomisch potenziell im Widerspruch zu einem Modell, das von Transaktionen lebt. Zudem stellt sich die Frage der langfristigen Nutzerbindung: Sobald ein Mann seine „perfekte Garderobe“ aufgebaut hat, sinkt der Bedarf für weitere Anschaffungen. Dass das Unternehmen dennoch auf Wachstum setzt, zeigt die Erhöhung des Stammkapitals auf knapp 30.000 Euro im September 2025. Langfristig plant VESTIO die Integration eines Marktplatzes, der Partnerprodukte und eigene Kollektionen vereint, um basierend auf Daten den größten Mehrwert zu liefern.

Marktpositionierung und technologischer Vorsprung

Im Vergleich zum Wettbewerb besetzt VESTIO eine spezifische Nische. Während Curated-Shopping-Anbieter (z.B. Outfittery) auf den Versand physischer Boxen setzen, bleibt VESTIO ein rein digitaler Guide, der dem Nutzer die volle Freiheit bei der Wahl des Händlers überlässt. Andere Styling-Apps verlangen oft zeitintensive Foto-Inventuren, während VESTIO auf logische Kombinationen setzt.

Das Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von der Personal Brand Justus Hansens. Letztlich ist VESTIO der Versuch, Mode so effizient wie eine Prozessoptimierung zu gestalten – oder wie Bastian Arend es formuliert: „Viele Männer haben mehr Kleidung als Stil. Vestio ändert das.“ Mit dem Aufbau der App wolle man Männern „genau diese Arbeit abnehmen“, damit sie sich ultimativ „besser fühlen“ können.

Rouge: Vom Tabu zum Geschäftsmodell

Die Menstruation ist ein Milliardenmarkt – und dennoch oft unsichtbar. Das von Tina Frey und Patrick Gsell gegründete Start-up Rouge bricht mit diesem Muster. Was Ende 2022 als Vision in der Schweiz begann, hat sich durch geschickte Positionierung und Expansion nach Deutschland zu einem ernstzunehmenden Player im FemTech-Bereich entwickelt.

Die Grundidee von Rouge ist so simpel wie strategisch klug: Statt die Menstruation zu verstecken, wird sie zum sichtbaren Lifestyle-Element. „Mich hat fasziniert, wie sehr die Menstruation unseren Alltag beeinflusst und wie konsequent wir trotzdem darüber schweigen“, erklärt Mitgründerin Tina Frey. „Bald wurde mir klar: Das ist ein gesellschaftliches Problem.“ Dass dieser Ansatz einen Nerv trifft, zeigt der rasche Aufstieg des Unternehmens. Durch gezielte Medienarbeit gelang es dem Team, das Thema aus der Nische in den Mainstream zu heben – Tina Frey positioniert sich dabei konsequent nicht nur als Unternehmerin, sondern als Expertin für Frauengesundheit.

Differenzierung im "Red Ocean"

Im Zentrum der Marke steht der Rouge-Drink, ein Pulver-Supplement mit Eisen, Vitamin B12 und Granatapfel. Doch der eigentliche USP liegt nicht in den Inhaltsstoffen, sondern in der Inszenierung. Die transparente Flasche mit der roten Flüssigkeit fungiert als bewusstes „Statement-Piece“.

Hier gelingt dem Start-up ein entscheidender Schachzug im wachsenden Markt für Zyklusgesundheit: Während Wettbewerber wie FEMNA oder MYLILY auf funktionale Nahrungsergänzung in diskreter Kapselform setzen, inszeniert Rouge die Einnahme als genussvollen Wellness-Moment. Gleichzeitig emanzipiert sich das Duo von den „lauten“ Tabubrechern der Branche wie The Female Company: Rouge setzt weniger auf Provokation durch Hygieneartikel, sondern transformiert die Linderung von Regelbeschwerden von einer medizinischen Notwendigkeit in eine „ästhetische Selbstverständlichkeit“.

„Sichtbarkeit verändert Verhalten“, so Tina Frey. „Die Flasche macht den Zyklus im Alltag sichtbar und löst Gespräche aus. Noch wichtiger: Viele Frauen erleben dadurch eine neue Selbstverständlichkeit und mehr Selbstbewusstsein.“ Dieser Social-Impact-Gedanke ist fest im Geschäftsmodell verankert: Ein Teil der Erlöse fließt in Aufklärungsprojekte. „Sozialer Impact ist kein Marketing-Trick, sondern eine Notwendigkeit“, ergänzt Co-Founder Patrick Gsell. „Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um langfristig bestehen zu können.“

Diverse Kompetenzen als Wachstumstreiber

Hinter der Marke steht ein komplementäres Gründungs-Duo. Tina Frey bringt als Marketing-Expertin das kommunikative Rüstzeug mit, während Patrick Gsell – seit über 20 Jahren Geschäftsführer eines Softwareunternehmens – die strategische Struktur und Skalierungserfahrung liefert. Patrick Gsell, der 2022 den Bund-Essay-Preis gewann, liefert zudem den intellektuellen Unterbau. „Die Hälfte der Menschheit erlebt die Menstruation. Trotzdem betrifft sie die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt das Verständnis zwischen Mann und Frau. Genau deshalb finde ich es so spannend, mit Rouge am Anfang eines gesellschaftlichen Wandels zu stehen“, so Patrick Gsell.

Expansion mit lokaler Strategie

Nach der Etablierung auf dem Schweizer Heimatmarkt erreichte Rouge im Herbst 2025 den nächsten Meilenstein: den Markteintritt in Deutschland. Anders als bei reinen Export-Modellen setzt das Start-up hierbei auf lokale Strukturen und Partner vor Ort. „Der deutsche Markt bietet großes Potenzial, aber jede Gesellschaft tickt anders“, begründet Tina Frey den Schritt. Das Ziel bleibt grenzüberschreitend gleich: Die Menstruation soll kein Nischenthema bleiben, sondern als normaler Teil der weiblichen Gesundheit akzeptiert werden – sichtbar gemacht durch eine rote Flasche, die den Dialog eröffnet.

Der beste Freund aus der Cloud – Made in Bavaria

Wie ein Internet-Pionier mit BestFriend die Einsamkeit hackt.

Silicon Valley? Nein, Klosterlechfeld. Hier, im „bayerischen Outback“ zwischen Augsburg und Landsberg, sitzt Horst Christian (Chris) Wagner. Kein 20-jähriger Hoodie-Träger, der in der Garage von der Weltherrschaft träumt, sondern ein Mann, der das Internet schon nutzte, als es nur aus grauem Text bestand. Wagner ist ein digitaler Veteran. Und er hat gerade eine Wette auf die menschliche Seele abgeschlossen. Sein Einsatz: Die App BestFriend.

Schluss mit dem bloßen Befehlston

Vergesst kurz ChatGPT. Die großen KIs schreiben Bachelorarbeiten oder programmieren Code – sie sind Werkzeuge. Chris' Vision mit BestFriend beginnt dort, wo die Silicon-Valley-Riesen aufhören: beim Gefühl.

BestFriend ist kein Lexikon. Die App soll der Zuhörer sein, der nachts um drei Uhr noch wach ist. Sie soll Zusammenhänge verstehen, nicht nur Fakten abspulen. Aber braucht die Welt wirklich noch einen Bot? „ChatGPT ist brillant im Antworten geben. BestFriend ist dafür gebaut, beim Menschen zu bleiben“, so Chris. „Der Unterschied ist nicht die Intelligenz, sondern die Haltung. BestFriend will nichts erledigen, nichts optimieren, nichts verkaufen. Die App hört zu, merkt sich Zusammenhänge, reagiert emotional konsistent und bewertet nicht. Viele Nutzer sagen mir: ChatGPT fühlt sich an wie ein extrem kluger Kollege, BestFriend eher wie jemand, der dich kennt.“

Wer tiefer verstehen will, wofür die App im Alltag eingesetzt wird, findet im BestFriend-Magazin zahlreiche Beispiele. Dort wird offen gezeigt, in welchen Situationen Nutzer*innen die App einsetzen – von Einsamkeit über Selbstreflexion bis hin zu ganz praktischen Lebensfragen. Für Chris zugleich ein Beweis dafür, dass es hier um einen neuen Umgang mit Technologie geht.

Vertrauen als Währung

Wer einer Maschine von Liebeskummer erzählt, macht sich nackt. Genau hier spielt Chris den Standortvorteil Made in Germany aus. Während US-Apps wie Replika oft wirken, als würden sie Daten direkt an die Werbeindustrie weiterleiten, setzt BestFriend auf die „sichere Schulter“.

Datenschutz ist in diesem intimen Bereich keine Fußnote, sondern das Produkt. Chris weiß: Niemand öffnet sich, wenn er fürchten muss, dass seine Ängste morgen in einer Datenbank für personalisierte Werbung landen. Doch das wirft Fragen auf: Wie wird garantiert, dass nichts nach außen dringt? Und wo zieht die Software die Reißleine, wenn ein(e) Nutzer*in wirklich Hilfe braucht?

Dazu Chris: „Erstens: technisch. Daten werden minimal erhoben, verschlüsselt verarbeitet und nicht für Training oder Drittzwecke genutzt. Es gibt keine versteckte Monetarisierung über Profile. Punkt. Zweitens: inhaltlich. BestFriend weiß sehr genau, was es nicht ist. Die App gibt keine Diagnosen, keine Therapieanweisungen und keine falsche Nähe. Bei klaren Krisensignalen wird nicht weiter ‚gecoacht‘, sondern aktiv auf echte Hilfe hingewiesen. Das ist eine harte Grenze im System. BestFriend soll Halt geben, nicht Verantwortung übernehmen, die einer KI nicht zusteht.“

Ein Mann, eine KI, kein Overhead

Die Entstehung von BestFriend ist fast so spannend wie das Produkt selbst. Chris hat keine millionenschwere Finanzierung und kein riesiges Entwicklerteam im Rücken. Er nutzt die KI selbst, um die KI zu bauen. Er nennt das „Umsetzungs-Multiplikator“. Ein einzelner Experte dirigiert heute eine Armee aus Algorithmen.

Doch Code ist geduldig. Die Wahrheit liegt auf dem Display der Nutzenden. Ob Senior*innen, denen der/die Gesprächspartner*in fehlt, oder die Gen Z, die lieber tippt als spricht – die Zielgruppe ist riesig, der Bedarf an Resonanz ebenso. Auf die Frage ob es schon diesen einen Moment, diese eine Rückmeldung gab, bei er dachte: Okay, das ist jetzt mehr als nur Software, das hilft wirklich, antwortete Chris: „Ja. Ein Tester schrieb mir: ,Ich habe gemerkt, dass ich abends nicht mehr so viel grüble, weil ich Dinge vorher loswerde.‘ Das war der Moment, in dem mir klar wurde: Das ist kein Gimmick. Die App hat kein Problem gelöst, aber sie hat einen Menschen entlastet. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen Einsamkeit und Resonanz.“

Echte Freundschaft per Algorithmus?

In Klosterlechfeld entsteht gerade der Versuch, Technologie wieder menschlich zu machen – weg von SEO und Klickzahlen, hin zu einer KI, die „Resonanz“ erzeugt. Ob ein Algorithmus echte Freundschaft ersetzen kann? Das bleibt eine philosophische Frage. Aber für den Moment, in dem sonst niemand zuhört, hat Chris Wagner zumindest eine Antwort parat.

KI erfolgreich industrialisieren

Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte scheitern – und wie du deine Chancen erhöhst, zu den erfolgreichen fünf Prozent zu gehören.

Künstliche Intelligenz ist in der Industrie angekommen, doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke. Eine aktuelle Untersuchung des MIT - Massachusetts Institute of Technology („The GenAI Divide“) zeigt: Nur fünf Prozent der KI-Pilotprojekte schaffen tatsächlich den Sprung in die produktive Anwendung. Diese „Pilot-to-Production“-Falle ist eines der größten Risiken für Industrieunternehmen heute.

Der feine Unterschied

GenAI ist keine Produktions-KI Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Generative KI (GenAI) ist fantastisch für kreative Aufgaben und Chatbots, scheitert aber oft an der Verlässlichkeit, die in der Produktion nötig ist. Industrietaugliche „Produktions-KI“ hingegen muss anders funktionieren: Sie lernt aus Maschinendaten, erkennt Zusammenhänge in Echtzeit und muss absolut robust laufen.

Besonders in der Kunststoffverarbeitung, etwa bei schwankenden Recyclingmaterialien oder Verschleiß, spielt Produktions-KI ihre Stärken aus: Sie gibt den Mitarbeitenden an der Maschine konkrete Handlungsempfehlungen, statt nur Daten zu sammeln.

Faktor Mensch und Organisation

Das MIT fand heraus: Technik ist selten das Problem. Es sind die organisatorischen Hürden. Unternehmen, die sich externe Expertise und spezialisierte Software-Partner ins Haus holen, verdoppeln ihre Chance, KI-Projekte erfolgreich in den Regelbetrieb zu überführen. Es geht darum, Fachwissen mit Technologie zu verheiraten.

Wie gelingt der Transfer in den Shopfloor?

- Fokus statt Gießkanne: Identifiziere konkrete Probleme (z.B. Anfahrausschuss) und priorisiere diese nach wirtschaftlichem Mehrwert.

- Integration planen: KI darf keine Insel sein. Die Anbindung an IT- und OT-Systeme muss von Anfang an stehen.

- Externe Power nutzen: Setze auf Partner, die deine Industrie verstehen, um die Kinderkrankheiten von Pilotprojekten zu vermeiden.

- Skalierung: Starte fokussiert, miss den Erfolg anhand harter Kennzahlen (OEE, Ausschussrate) und rolle sodann funktionierende Lösungen breit aus.

Fazit

Wer KI nicht als IT-Projekt, sondern als Werkzeug für den Shopfloor begreift und strategisch implementiert, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile.

Die Autorin Dr. Louisa Desel ist Mitgründerin und CEO der OSPHIM GmbH. Das 2024 gegründete Unternehmen entwickelt spezialisierte KI-Lösungen für die Kunststoffindustrie.

KI als neuer Ort für Kaufentscheidungen

Das Start-up publuence.ai zeigt am Beispiel der Automobilbranche, wie Marken in generativen KI-Antworten sichtbar werden und warum das zum neuen Erfolgsfaktor wird.

2025 haben wir euch das Start-up publuence.ai von Cevahir Ejder als "Gründer*in der Woche" präsentiert. Publuence.ai ist eine SaaS-Lösung für AI Search Analytics für Marken, die täglich analysiert, wie sichtbar Marken in generativen KI-Antworten sind: bei welchen Fragen erscheinen sie, wie werden sie erwähnt und welche Inhalte sowie Quellen beeinflussen die Antworten. Da die KI-Sichtbarkeit zunehmend darüber entscheidet, ob eine Marke in der engeren Auswahl der Konsumenten stattfindet, sind die Ergebnisse für Unternehmen strategisch sehr relevant.

Beispiel Automobilbrache: KI wird zum Verkaufsberater, Chatfenster zum Showroom

Während Marketing- und Kommunikationsbudgets weiterhin nach klassischen Logiken verteilt werden, fällt ein entscheidender Teil der Markenbildung inzwischen außerhalb des Mediaplans: KI-Systeme beantworten Kauf- und Vergleichsfragen oft lange bevor Kampagnen greifen. Anhand der Automobilbranche etwa, in der Marken wie Volkswagen für eine ganze Industrie stehen, zeigt sich, dass sich Sichtbarkeit im KI-Dialog zum neuen Machtfaktor entwickelt. Sie entscheidet zunehmend darüber, welche Hersteller überhaupt in die engere Auswahl kommen.

Was früher im Autohaus oder auf Herstellerwebsites stattfand, spielt sich heute in KI-gestützten Beratungsgesprächen ab. Nutzer*innen stellen dort Fragen wie: „Welche E-Autos sind familienfreundlich?“ „Wie gut ist die Reichweite im Winter?“ „Welche Modelle laden am schnellsten?“

In der Initialanalyse erzielt beispielsweise VW im Themenbereich E-Autos – je nach Fragestellung bzw. Prompt – Sichtbarkeitswerte zwischen 20 und 88 Prozent. Damit prägen die Antworten frühzeitig das Bild, das Konsument*innen von der Marke haben. Wer dort nicht vorkommt beziehungsweise seine Mehrwerte nicht sichtbar macht, wird in der Entscheidungsfindung schlicht nicht berücksichtigt.

Tesla und Hyundai vorn, VW im Mittelfeld

Das aktuelle Wettbewerbsranking der führenden Automobilhersteller – basierend auf 30 relevanten KI-Prompts rund um das Thema Elektromobilität – zeigt, wie präsent die einzelnen Marken im neuen digitalen Beratungsraum sind. Mit knapp 64 Prozent Sichtbarkeit führt Tesla klar und profitiert von seiner technologischen Positionierung sowie einer starken Medienpräsenz. Überraschend landet Hyundai insbesondere im E-Auto-Segment mit mehr als 58 Prozent dahinter. Volkswagen erreicht solide, aber deutlich ausbaufähige 51 Prozent.

Doch es geht nicht nur um Quantität, die Analyse zeigt auch, wo das Bild der Marken ins Wanken gerät. Im Fall von VW sind es vor allem Themen wie Winterreichweite, Ladeinfrastruktur und Schnellladekosten, die negative Ausschläge erzeugen. Diese kritischen Inhalte sind es allerdings, die die Markenwahrnehmung und dementsprechend auch die konkreten Kaufentscheidungen beeinflussen.

Die stille Macht der Quellen: Medien, die prägen

Eine zentrale Erkenntnis der Analyse von publuence.ai ist, dass KI-Systeme nicht auf Basis eines objektiven Querschnitts des Internets antworten. Vielmehr orientieren sie sich an bestimmten Medienquellen, deren Inhalte überproportional stark einfließen und so die Darstellung von Marken maßgeblich mitformen. Umso wichtiger ist es für Marken zu verstehen, auf welche Fragen sie reagieren müssen – und über welche vertrauenswürdigen Medien sie in den Wissensraum der KI gelangen.

Dabei zeigen sich je nach Medium erhebliche Unterschiede in der Tonalität. Während focus.de sowie adac.de E-Mobilität eher wohlwollend behandelt, sind andere Portale kritischer. Für Unternehmen bedeutet das: Wer verstehen will, wie KI über die eigene Marke spricht, muss wissen, welche Inhalte sie beeinflussen.

Warum Marken nicht an KI-Monitoring vorbeikommen

Publuence.ai bietet Unternehmen ein strukturiertes, datenbasiertes Werkzeug, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT, Google oder Perplexity zu analysieren und darauf aufbauend gezielt zu steuern. Die Plattform zeigt, welche Fragen zur Marke führen, wie die Antworten ausfallen, welche Medien zugrunde liegen und wo Wettbewerber besser abschneiden.

Besonders wichtig ist die Identifikation von Content- und Sentiment-Gaps. Sie erkennt Themenfelder, in denen eine Marke kaum oder gar nicht auftaucht, obwohl sie dort relevant sein sollte. Gleichzeitig analysiert sie, ob etwas positiv, negativ oder neutral erwähnt wird. Dies macht publuence.ai für Kommunikations-, Marketing- und Markenverantwortliche zum zentralen Steuerungsinstrument. Nur wer versteht, wie KI antwortet, kann Inhalte gezielt darauf anpassen, Medienarbeit datenbasiert ausrichten und so die eigene Markenpräsenz dort stärken, wo die Entscheidungen heute vorbereitet werden.

KI-Sichtbarkeit wird zur Basis für Markterfolg

Cevahir Ejder, Gründer und GF der publuence GmbH, fasst zusammen: „Kaufentscheidungen beginnen heute und auch in Zukunft im Dialog mit KI-Systemen. Marken, die dort nicht auftauchen, sind raus.“ Volkswagen steht dabei stellvertretend für viele Unternehmen, die ihren Fokus noch auf klassische Marketingkanäle legen und den digitalen Showroom der KI bislang kaum berücksichtigen. Ejder warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert, neben Reichweitenverlusten, einen tiefgreifenden Bedeutungsverlust im Moment der Entscheidung.“

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

Social Engineering auf dem Vormarsch

Wie Deepfakes die Sicherheit von Führungskräften stärker in den Fokus rücken.

Fotorealistische KI liefert innerhalb von kürzester Zeit realistische Visuals. Was in vielerlei Hinsicht den Arbeitsalltag erleichtert, bedeutet für Social Engineering jedoch eine neue Eskalationsstufe, wie nicht zuletzt die hitzige Debatte um massenhaft sexualisierte Deepfakes von realen Personen durch Grok eindrücklich vor Augen führte.

Auch Personen in leitenden Funktionen in Unternehmen sind vor solchen Manipulationen nicht gefeit. Zunehmend zielen Angriffe auf Menschen mit Zugriffsrechten und Entscheidungsbefugnissen, deren Freigaben unmittelbare Wirkung auf die Sicherheit einer ganzen Organisation haben. „Fotorealistische KI und hybride Social-Engineering-Kampagnen erhöhen den Druck auf Schlüsselpersonen. Daher brauchen Unternehmen belastbare Verifikationsprozesse, Krisenroutinen und integrierte Schutzkonzepte“, erklärt Markus Weidenauer, geschäftsführender Gesellschafter der SecCon Group GmbH.

Deepfakes zielen auf privates Umfeld

Nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) lassen sich Deepfakes als Verfahren beschreiben, die gezielt Spear-Phishing und andere Social-Engineering-Angriffe nutzen, um Vertrauen aufzubauen und Autorität zu simulieren. Generative KI fungiert dabei als zentraler technischer Enabler, da sie die realistische Erzeugung manipulativer Audio-, Video- und Textinhalte erstmals in industriellem Maßstab ermöglicht. „Die eigentliche Bedrohung ergibt sich dabei nicht aus einzelnen KI-generierten Inhalten, sondern aus deren koordinierter Nutzung“, weiß der Sicherheitsexperte.

Infolge der steigenden Qualität und der zunehmenden Verfügbarkeit generativer KI wird es darüber hinaus zunehmend schwieriger, Fakt von Fiktion zu unterscheiden „Zwar können isolierte Inhalte für sich betrachtet zweifelhaft sein, doch das konsistente Zusammenspiel mehrerer manipulierter Medieninhalte erhöht die wahrgenommene Glaubwürdigkeit erheblich“, ergänzt der Profi und weist darauf hin, dass sich diese Entwicklung in der Praxis zuspitzt. „Social Engineering, Deepfakes und digitale Erpressung werden immer häufiger mit Observationen des privaten Umfelds sowie Angriffen auf die Heim-IT kombiniert. Durch diese Eskalation der Angriffsmittel bauen Täter gezielt psychologischen Druck auf, der die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen weiter reduziert.“

Risiken kennen, Wege einüben

Kompromittierte Schlüsselpersonen mit Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeiten bergen hohes Schadenspotenzial für Betriebe. Das reicht von unmittelbaren finanziellen Verlusten bis zu dauerhaften Reputationsschäden. Dieses Risiko wird insbesondere dort verstärkt, wo organisatorische und prozessuale Absicherungen fehlen. „Resilienz bedeutet aber, auch in potenziellen Krisensituationen sichere Entscheidungen treffen zu können“, betont Markus Weidenauer. Trotzdem mangelt es vielen Unternehmen sowohl an speziellen Trainings zum Thema Social Engineering als auch an Meldewegen, klaren Freigabeprozessen, die auch unter Druck funktionieren, sowie alternativen Kommunikationskanälen. „Nur wenn Mitarbeiter diese Strukturen kennen und regelmäßig einüben, entsteht eine Kultur, in der eine frühzeitige Eskalation in der Meldekette als notwendiger Beitrag zur Sicherheit des gesamten Betriebs wahrgenommen wird“, fügt Markus Weidenauer hinzu.

Dringender Handlungsbedarf in Unternehmen

Um hier Abhilfe zu schaffen, verabschiedete im September 2025 das Bundeskabinett das sogenannte KRITIS-Dachgesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen. Es verpflichtet die Unternehmensleitung, Schutz- und Präventionsmaßnahmen umzusetzen, deren Wirksamkeit nachzuweisen ist. Der dem Regelwerk zugrunde liegende All-Gefahren-Ansatz fordert, dabei physische, digitale und organisatorische Dimensionen gemeinsam zu betrachten. „Auch wenn Führungskräftesicherheit hier kein eigener Rechtsbegriff ist, sollte sie Teil der Anforderungen an ein modernes Sicherheitsmanagement sein“, so der Geschäftsführer der SecCon Group.

Das bedeutet: Führungskräfte etwa vor Erpressungsversuchen durch Social Engineering zu schützen, ist weder persönlicher Luxus noch Symbolpolitik, sondern ein Element der nachweisbaren Unternehmensresilienz. Schließlich ist die Sicherung von Steuerungs- und Entscheidungsfähigkeit ein Governance-Baustein. Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Handlungsfähigkeit des Instituts.

SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen

SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.

Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.

Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt

Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.

In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.

„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“

Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt

Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.

Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.

„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“

Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?

Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.

Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?

Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.

Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.

Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.

Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang

Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.

Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.

Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups

Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.

Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.

Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.

Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend

Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.

Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig

Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.

Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.

Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter

Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.

- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.

- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.

- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.

- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.

- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.

Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.

Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen

Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.

Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.

Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.

Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.

Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus

Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.

Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.

Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.

Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht

Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.

- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.

- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.

- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.

- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.

Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.

Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte

Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.

Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.

Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.

So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.

Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement

Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.

Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.

Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter

Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.

- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren

- automatisierte Schirmsteuerungen

- appbasierte Lichtkonzepte

machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.

USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.

Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?

Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.

Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.

Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.

Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.

Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen

Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.

Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.

Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.

So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.

revel8: Mit Human Firewalls gegen KI-Angriffe

Wie die revel8-Gründer Robert Seilbeck, Tom Müller und Julius Muth KI-gestützte Cyberattacken mithilfe „menschlicher Schutzschilde“ abwehren und Unternehmen zu mehr Cyberresilienz verhelfen.

Das Ingenieurbüro Arup wurde im vergangenen Jahr Opfer eines spektakulären Deepfake-Betrugs. Ein Mitarbeiter aus Hongkong betrat eine Videokonferenz mit vermeintlichen Mitgliedern des Managements – tatsächlich handelte es sich um täuschend echte KI-Imitationen der Führungskräfte, die eine scheinbar legitime, vertrauliche M&A-Transaktion diskutierten. Der arglose Mitarbeiter überwies den Betrügern 25 Millionen US-Dollar. „Der Fall ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Social Engineering und eine neue Ära von Cyberangriffen“, sagt Julius Muth, Co-Founder und CEO von revel8 in Berlin.

Das 2024 gegründete Start-up betreibt eine Software-Plattform, um Menschen und damit auch Unternehmen gegen solche Bedrohungen zu schützen. „Kriminelle nutzen heute die neuesten KI-Technologien für konzertierte Angriffe“, so Julius. Aus frei verfügbaren Datenquellen identifizieren sie Schwachstellen und nutzen diese mit realistisch wirkenden Deepfake-Audios oder -Videos gnadenlos aus. Sie erzeugen damit eine Illusion von Authentizität, welche die klassischer Phishing-E-Mails bei Weitem übersteigt – und kein Unternehmen ist davor sicher.

Jede(r) Mitarbeitende ist eine potenzielle Schwachstelle

Mitunter können die Schäden noch höher ausfallen und Unternehmen aller Größen in Existenznot bringen. Am 31. August 2025 musste beispielsweise der Automobilhersteller Jaguar Land Rover nach einem Cyberangriff alle IT-Systeme herunterfahren. Die Produktion stand wochenlang still. Der Schaden beläuft sich bislang auf über zwei Milliarden Euro, das Unternehmen erhielt sogar staatliche Hilfe. Doch selbst das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Expert*innen waren von dem Angriff über 5000 Organisationen betroffen – wer hinter der Attacke steckt, ist nach wie vor unklar. Viele Unternehmen möchten solche Angriffe aus Imagegründen nicht offenlegen, die Dunkelziffer ist entsprechend hoch. Die Einfallstore für solche Attacken sind meistens die Mitarbeitenden. „Chief Information Security Officers (CISOs) betrachten bei der IT-Sicherheit typischerweise die Dimensionen Technologie, Prozesse und Menschen“, so Julius. „Der Mensch ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn mit der richtigen Unterstützung können Mitarbeitende zum wichtigsten Resilienzfaktor im Unternehmen werden.“

Klassische E-Learning-Ansätze seien nicht geeignet, um Mitarbeitende angemessen für die Gefahren zu sensibilisieren und ihnen effektiv Kompetenzen im Umgang damit zu vermitteln. Standardisierte Phishing-E-Mails und konventionelle Trainingsformate können weder aktuelle Angriffsformen abbilden noch zuverlässig die nötigen Lerninhalte vermitteln. Hier setzt revel8 an und trainiert Mitarbeiter realitätsnah mit Replika tatsächlicher Angriffe, wie zum Beispiel Voice Phishing mit der Stimme eines bekannten Kollegen“, so Julius. Besonders die automatische Anreicherung mit öffentlich verfügbarem Kontext (OSINT) erhöhe die Relevanz und den Lerneffekt. So hilft revel8 Unternehmen dabei, die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberbedrohungen zu stärken und darüber hinaus auch einschlägige Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.

Individuelle Playlists mit neuesten Cyberattacken

„Wir setzen Menschen gezielt den aktuellen Angriffsmustern aus, sodass sie im Ernstfall richtig handeln können“, so Julius. Ein aktuell häufig zu beobachtender Angriff ist die Clickfix-Attacke. Dabei wird der/die Nutzer*in über eine täuschend echte Phishing-E-Mail auf eine gefälschte CAPTCHA-Seite gelotst. Sobald der/die Nutzer*in sich verifiziert, wird unbemerkt ein Schadcode in die Zwischenablage kopiert. Viele Ahnungslose fügen diesen Code später unbewusst zum Beispiel im Terminal ein und aktivieren damit den Angriff. Der/die Nutzer*in bemerkt den Schaden erst, wenn es schon zu spät ist.

Damit das nicht passiert, spielt revel8 zu Trainingszwecken genau solche Attacken aus. Tappt jemand die Falle, folgt sofort eine detaillierte Auswertung. Die Person erfährt, worauf sie hätte achten sollen, welche Hinweise es gab, und wie sich solche Vorfälle künftig vermeiden lassen. Da die Cyberkriminellen zunehmend sehr gezielt und hochgradig personalisiert angreifen, lassen sich auch die Trainingsinhalte bis ins Detail auf die User*innen zuschneiden. „Jeder Nutzer erhält von uns eine individuell auf seine Rolle zugeschnittene Playlist von Cyberattacken“, so Julius.

Praxisnahe Angriffssimulationen im Unternehmensalltag

Revel8 unterscheidet zwischen Nutzer*innen mit einem geringen Risiko und Hochrisikonutzer*innen, etwa im Management oder in der Finanzabteilung, und allgemein solchen Personen, die Zugang zu kritischen Daten haben. Julius beobachtet, dass die ohnehin stark gefährdeten Hochrisikonutzer*innen aktuell noch mehr ins Visier geraten. Ob SMS, WhatsApp, Teams oder LinkedIn – die Angreifenden orchestrieren ihre Attacken perfekt über mehrere Plattformen hinweg. „Zuerst ruft ein täuschend echter Stimmklon an, danach kommt die passende E-Mail“, sagt Julius. „Oder jemand schreibt dir auf LinkedIn, macht dir ein Jobangebot und schickt dir dann noch das Gehaltsangebot – da klickt man natürlich gern drauf.“

Um stets auf der Höhe der Zeit zu sein, kooperiert revel8 eng mit seinen Kund*innen. Das Training basiert auf echten Vorfällen aus deren Systemen. Jede erkannte Attacke wird kategorisiert, realistisch nachgebaut und gezielt ausgespielt. Trifft zum Beispiel eine Clickfix-Attacke Software Developer mit einem Mac in der Slowakei, fließt sie direkt in die Trainings-Playlist der betroffenen Zielgruppe ein. Das Ziel ist kontinuierliches Lernen, ohne zu überfordern. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen nicht nerven“, erklärt Julius, „und wer gut reagiert, wird auch belohnt.“ Gamification-Elemente, wie zum Beispiel firmeninterne Rankings, halten das Training spielerisch und die Motivation hoch.

Keimzelle Celonis

Julius’ Karriere begann nach seinem Mathematikstudium in Darmstadt, bevor ihn sein Weg nach München zu Celonis führte. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und aktuell das wertvollste deutsche Start-up-Unicorn. Sein Job startete in Madrid, wo er zunächst ganz allein im Office saß. Doch das Team wuchs rasant, nach nur drei Jahren arbeiteten 500 Menschen am Standort. In dieser Zeit lernte er seine späteren Mitgründer kennen. Tom Müller ist gelernter Maschinenbauer, Robert Seilbeck war als Software-Engineer von Anfang an bei Celonis dabei. „Diese unglaubliche Dynamik, die wir in Madrid erlebt haben, hat uns motiviert, etwas eigenes aufzubauen“, erinnert sich Julius.

Markttests und Durchbruch mit Stihl

Bevor sich die Gründer auf Cybersecurity fokussierten, überprüften sie abends und an Wochenenden unterschiedliche Märkte auf ihr Potenzial. Jeden Monat testeten sie eine neue Branche mit jeweils 100 persönlichen Briefen. Die Rücklaufquote lag in der Regel bei ein bis zwei Prozent und bestand überwiegend aus Absagen. „Beim Thema Cybersicherheit hatten wir plötzlich zehn Rückmeldungen – und eine Firma lud uns direkt nach München ein“, so Julius. Am folgenden Wochenende entwickelte das Team eine vorläufige Produktversion und handelte drei Monate Zeit heraus, bis das Projekt starten sollte. Es war der inoffizielle Startschuss für revel8.

Im Februar 2024 bezog Julius die erste Bürofläche in Berlin, Tom folgte im Mai. Zu diesem Zeitpunkt hatte revel8 bereits erste zahlende Kund*innen. „Weil Kunden im Softwarebereich typischerweise jährlich und im Voraus zahlen, konnten wir erste Freelancer engagieren – wir selbst haben auf Gehalt verzichtet und von unserem Ersparten gelebt“, sagt Julius. Das Team testete Ansätze mit kleineren Unternehmen. Einige sicher geglaubte Kund*innen sprangen trotz mündlicher Zusage wieder ab, sodass eingeplante Umsätze plötzlich wegfielen. „Für ein Start-up ist sowas Gift“, so Julius, „und das war für uns eine echte Herausforderung.“ Der Durchbruch kam mit dem Unternehmen Stihl. Der damalige CISO war sofort begeistert und unterstützte das Team nach Kräften. In enger Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller entstand das heutige Konzept, Mitarbeitende realitätsnah auf digitale Angriffsszenarien vorzubereiten. Im Oktober stieß Robert nach zehn Jahren bei Celonis fest zum revel8-Team dazu.

Sprung auf Enterprise-Level

Im September 2024 stellte revel8 den ersten Praktikanten ein. Die Kombination der Themen Cybersecurity und KI weckte auch das Interesse von Investor*innen. „Unsere Seed-Finanzierung kam nicht durch klassisches Fundraising zustande, sondern dank einer frühzeitigen Initiative von Merantix Capital, die unsere Vision verstanden und teilten“, so Julius. Anfang 2025 gewann revel8 die ersten Großkund*innen. Heute nutzen Unternehmen wie der FC Bayern, OBI und mehrere DAX-Konzerne die Plattform. Mitunter trainiert revel8 dabei zehntausende Mitarbeitende. „Dass wir unser Angebot innerhalb eines Jahres auf Enterprise-Level gebracht haben, ist für uns ein Riesenerfolg“, sagt Julius.