Aktuelle Events

Suche nach dem besten Makler

Wenn man ein Haus verkaufen will, sucht man in der Regel einen Immobilienmakler, der diesen Job möglichst gut und schnell erledigt. Doch wie findet man den besten Makler? Genau dafür gibt es in den USA die Webseite Homethinking.

Hier erfährt man alles über die Vermittlungserfolge eines Maklers und die Meinungen der Kunden, die seine Leistungen bereits in Anspruch genommen haben.

Das Vorgehen ist sehr leicht. Man gibt an, in welcher Gegend man eine Immobilie verkaufen will und erhält eine Auflistung registrierter Makler. Nun kann man sich die einzelnen Profile ansehen und sieht, welcher Makler welche Häuser verkauft hat, wie hoch der anvisierte Preis war und zu welchem Preis tatsächlich verkauft wurde. Zudem sieht man, wie Kunden die Leistung (Sternchensystem) bewertet haben.

Man kann alles aber auch abkürzen. Wenn man die Angaben zum eigenen Haus in eine Maske eingibt, erhält man als registriertes Mitglied eine Auflistung der Makler, die am ehesten den Anforderungen gerecht werden können. Aber nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Käufer kann man diesen Service nutzen. Die Angaben selbst sollen laut Homethinking sehr valide sein, weil die Kunden und nicht die Makler selbst befragt werden.

Das Thermoskannen-Prinzip: Kann V21 die Logistik-Welt revolutionieren?

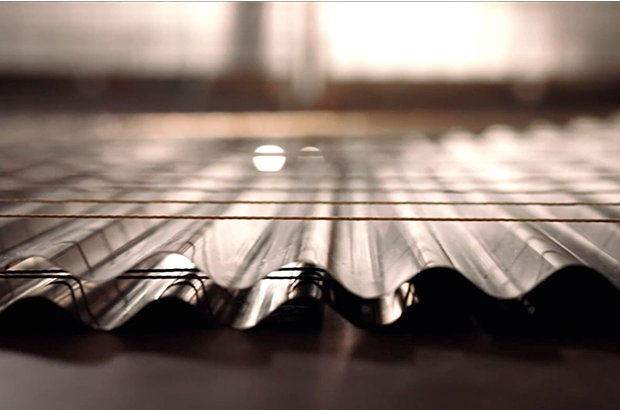

Das Team des Hamburger DeepTech-Start-up V21 – Roland Wiedenroth, Dr.-Ing. Tom Marr, Kristina Rübenkamp, Dr. Jens Struckmeier und Nicolas Röhrs – entwickelt extrem dünne und robuste Dämmplatten aus Edelstahl, die nach dem Prinzip einer flachen Thermoskanne funktionieren und Container oder Gebäude hocheffizient sowie platzsparend isolieren. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit 125.000 Euro.

Ob Impfstoffe, Südfrüchte oder modulare Klassenzimmer: Container sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Doch sie sind energetische Sorgenkinder. Um Innentemperaturen stabil zu halten, fressen Kühlaggregate (Reefer) enorme Mengen Strom, während herkömmliche Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle wertvollen Laderaum rauben. Hier setzt die 2019 gegründete V21 GmbH (kurz V21) an. Die Vision: Eine Dämmung, die so dünn wie effizient ist.

An der Spitze des Unternehmens steht ein Team, das tief in der Industrie verwurzelt ist. CEO Roland Wiedenroth, ein erfahrener Logistik- und Industrieexperte, leitet die Strategie und den Markteintritt. Er weiß um die Schmerzpunkte der Branche und treibt die Vision voran, die „Thermoskanne flach zu machen“. Mitbegründer und CIO Dr. Jens Struckmeier bringt die nötige wissenschaftliche Tiefe ein: Der promovierte Physiker und Mathematiker gilt als Clean-Tech-Pionier und hat bereits mit dem Start-up Cloud&Heat bewiesen, wie man physikalische Prinzipien in nachhaltige Geschäftsmodelle übersetzt. Über die Kerninnovation sagt er: „Wir haben die Thermoskanne flach gemacht und bringen sie an die Wand. Grundlage dafür war ein Patent, in dessen Kern der Verbund vieler kleiner Thermoskannen stand.“

DeepTech gegen das Vakuum-Dilemma

Dass V21 als klassisches DeepTech-Unternehmen gilt, liegt an der Überwindung einer massiven ingenieurtechnischen Hürde. Vakuum ist physikalisch der beste Isolator, doch bisherige Vakuumisolationspaneele (VIP) waren empfindlich wie rohe Eier. Das Produkt „ZeroCoreVac“ von V21 schlägt hier einen technologisch radikalen Weg ein, der sich fundamental von etablierten Lösungen unterscheidet. Während Marktführer wie va-Q-tec oder Panasonic primär auf Paneele setzen, die aus einem silikabasierten Kern bestehen, der von einer metallisierten Kunststoffverbundfolie umschlossen wird, verzichtet V21 komplett auf diese fragile Außenhaut.

Anstelle der Folie nutzt das Start-up eine robuste Kapselung aus hauchdünnem Edelstahl. Verantwortlich für diese Materialinnovation ist CTO Dr.-Ing. Tom Marr. Als Werkstoffingenieur mit einem Fokus auf Automatisierung und Fertigung treibt er die Serienreife der Technologie voran. Wo herkömmliche VIPs einen Stützkern aus Pulver benötigen, ermöglicht die von Marr und Struckmeier entwickelte, patentierte Struktur ein System, das ohne klassische Füllmaterialien auskommt. Diese Konstruktion macht das Paneel nicht nur mechanisch extrem belastbar, sondern löst auch das Thema Brandschutz, da keinerlei brennbare Kunststoffe verbaut sind. Ein weiterer Vorteil ist die vollständige Kreislauffähigkeit: Das Paneel kann am Ende seiner Lebenszeit – die V21 auf über 50 Jahre schätzt – als wertvoller Edelstahlschrott recycelt werden.

Das Geschäftsmodell: Skalierung durch Lizenzen?

V21 verfolgt eine zweistufige Strategie: Zunächst adressiert man B2B-Nischen wie den Modulbau, bevor der globale Container-Markt angegriffen wird. Dabei setzt das Start-up auf ein Lizenzmodell. Unterstützt wird dieser Skalierungskurs durch den Mitbegründer und Chairman Nicolas Röhrs, einen erfahrenen Technologieunternehmer, der auf den Aufbau strategischer Industriepartnerschaften spezialisiert ist. Finanziell wird das Wachstum von CFO Kristina Rübenkamp gesteuert, die ihre Expertise in Planung und Investorenkommunikation einbringt, um die nötige Transparenz für großangelegte Rollouts zu schaffen.

Ein solcher Lizenzansatz verspricht zwar schnelle Skalierung ohne massiven Kapitalaufwand für den eigenen Maschinenpark, doch Vakuumtechnik verzeiht keine Fehler. Die Herausforderung wird sein, sicherzustellen, dass Lizenzpartner weltweit die nötige Präzision beim Verschweißen der Edelstahlhüllen einhalten. Zudem bleibt der Margendruck in der Logistikbranche brutal. Die Rechnung geht für Reedereien nur auf, wenn die versprochene Energieeinsparung von bis zu 50 % und der Raumgewinn (ca. 10 bis 20 % mehr Nutzlast) die Initialkosten zügig amortisieren.

Die Belastungsprobe: Zwischen Theorie und Hochsee-Realität

Trotz technologischer Brillanz muss sich V21 in der Praxis beweisen. In der maritimen Logistik herrschen gnadenlose Bedingungen: Halten die präzisen Schweißnähte den permanenten Vibrationen und der aggressiven Salzwasserbelastung auf einem Containerschiff über Jahrzehnte stand? Ohne diese belastbaren Langzeitnachweise unter Realbedingungen bleibt das Risiko eines schleichenden Vakuumverlusts ein Argument, das gerade konservative Reedereien zögern lässt.

Parallel dazu steht die ökonomische Hürde im Raum. Solange CO₂-Zertifikate noch verhältnismäßig günstig bepreist sind, bleibt die High-End-Dämmung ein erklärungsbedürftiges Investment mit hohem „Green Premium“. Damit die Technologie den Sprung aus der Nische schafft, müssen die Produktionskosten durch konsequente Automatisierung massiv sinken. Erst wenn der ökologische Vorsprung auch betriebswirtschaftlich zum sofortigen Selbstläufer wird, dürfte das Hamburger Start-up die Branche nachhaltig umkrempeln.

Fazit

V21 hat ein technologisch exzellentes Produkt, das ein reales Problem der Dekarbonisierung löst. Die eigentliche unternehmerische Leistung wird nun darin bestehen, die Skalierung so effizient zu gestalten, dass der Preis für den Massenmarkt akzeptabel wird. Wenn die Hamburger den Beweis der Langlebigkeit unter Realbedingungen antreten, könnten sie zum neuen Standard für temperaturgeführte Logistik aufsteigen. Bis dahin bleibt es ein mutiger Ritt gegen etablierte Chemie-Riesen und die billige Dominanz von Styropor.

Medizinal-Cannabis: Zwischen Wachstumsschub und regulatorischer Neujustierung

Zwischen Boom und strengeren Regeln: Der Markt für Medizinal-Cannabis steht nach einem Rekordjahr am Scheideweg. Investoren und Patienten blicken gespannt auf mögliche Gesetzesänderungen für 2026.

2025 war das erste vollständige Geschäftsjahr nach Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes im April 2024 – und damit ein echter Praxistest für den deutschen Markt. Mit der Entkopplung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelrecht und der Vereinfachung der Verschreibung über Telemedizinplattformen änderten sich die Rahmenbedingungen spürbar. Die Effekte ließen nicht lange auf sich warten und resultierten in steigende Verordnungszahlen, stark wachsende Importmengen und einem beschleunigten Ausbau von Versorgungsstrukturen. Doch wie geht es weiter?

Ein Markt im ersten Jahr nach der Reform

Die Importzahlen verdeutlichen die Dynamik. Während 2023 noch rund 30 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland eingeführt wurden, entwickelten sich die Zahlen anschließend immer rasanter. Das Bundesministerium für Gesundheit vermeldete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Importe von mehr als 400 Prozent, von rund 19 auf 80 Tonnen. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte das Volumen jenseits der 140-Tonnen-Marke liegen. Diese Änderungen haben einen aufstrebenden Markt geschaffen, wodurch sich Deutschland zum größten Einzelmarkt für Medizinal-Cannabis in Europa entwickelt hat.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der ausgestellten Rezepte deutlich an. Schätzungen gehen inzwischen von mehreren Millionen Patientinnen und Patienten aus, die Cannabis auf ärztliche Verordnung nutzen. Das Marktvolumen wird für 2025 auf bis zu eine Milliarde Euro geschätzt.

Ausbau der Strukturen und steigende Professionalisierung

Für viele Unternehmen der Branche war 2025 ein Jahr des Ausbaus. Investiert wurde in GMP-konforme Prozesse (Good Manufacturing Practice), Lieferkettenstabilität, Qualitätssicherung und digitale Patientensteuerung. Deutschland bleibt stark importabhängig, die inländische Produktion deckt weiterhin nur einen begrenzten Teil des Bedarfs. Internationale Partnerschaften mit Produzenten in Kanada, Portugal oder anderen EU-Staaten sind daher weiterhin zentraler Bestandteil der Marktstruktur.

Politische Reaktionen auf das Wachstum

Mit der steigenden Bedeutung des Marktes wächst auch die politische Aufmerksamkeit, die Debatte rund um die Teillegalisierung polarisiert und spaltet Meinungen. Vertreter der CDU äußerten frühzeitig Bedenken, dass vereinfachte Verschreibungswege zu Fehlentwicklungen führen könnten. Besonders digitale Plattformmodelle bzw. Telemedizinanbieter mit Sitz im Ausland geraten dabei in den Fokus der Kritik.

Im Herbst 2025 wurde von Warken & Co. ein Gesetzeswurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes vorgestellt. Dieser sieht unter anderem strengere Vorgaben für telemedizinische Verschreibungen vor, genauer gesagt einen verpflichtenden persönlichen Arztkontakt sowie ein Versandverbot über Telemedizinanbieter. Ziel ist es, medizinische Standards zu präzisieren und potenziellen Missbrauch zu verhindern. Die politische Argumentation verweist auf die stark gestiegenen Importzahlen und die zunehmende Zahl digital vermittelter Rezepte. Gleichzeitig wird betont, dass Cannabis als medizinische Therapie klar vom Freizeitkonsum abgegrenzt bleiben müsse und sich dabei viele Freizeitkonsumenten als Patienten ausgeben.

Innerhalb der Branche wird diese Entwicklung differenziert bewertet. Sascha Mielcarek, CEO der Canify AG, ordnet den Gesetzentwurf nüchtern ein: „Der Kabinettsentwurf zur Änderung des MedCanG schießt mit Kanonen auf Spatzen. Wir haben ein wachsendes Problem mit der missbräuchlichen Anwendung von Opioiden, Benzodiazepin und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Die Therapie mit Cannabis bietet in vielen Fällen eine nebenwirkungsärmere Alternative und mit dem Gesetzentwurf würde der Zugriff genau darauf erschwert werden. Medizinisches Cannabis eignet sich nicht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Der Gesetzentwurf ist kein Beitrag zur Patientensicherheit.“

Unabhängig von der Bewertung einzelner Maßnahmen zeigt sich vor allem, dass der regulatorische Rahmen weiterhin in Bewegung ist. Für Unternehmen bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit bei gleichzeitig stabiler Nachfrage. Experten befürchten, dass der Markt um die Hälfte einbrechen könnte, sollte ein physischer, persönlicher Arztkontakt Wirklichkeit werden.

Was bedeutet das für Start-ups und Investoren?

Für Gründer und Kapitalgeber bleibt der Markt grundsätzlich attraktiv. Das Wachstum der vergangenen zwei Jahre zeigt eine robuste Nachfrage. Gleichzeitig sind die Eintrittsbarrieren hoch. Wer im medizinischen Cannabissektor aktiv werden möchte, benötigt regulatorisches Know-how, belastbare Lieferketten, medizinische Anbindung und Kapital für Qualitätssicherung und Compliance.

Gerade diese Anforderungen wirken jedoch auch stabilisierend. Der Markt ist stark reguliert, professionell organisiert und eingebettet in bestehende Gesundheitsstrukturen. Für Investoren stellt sich daher weniger die Frage nach dem Potenzial als nach der Planbarkeit. Politische Anpassungen wirken sich unmittelbar auf Geschäftsmodelle, Bewertungen und Expansionsstrategien aus.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf das neue Jahr zeichnet sich ein Szenario der Neujustierung ab. Möglich ist eine Konsolidierung, bei der sich professionelle Anbieter weiter etablieren und regulatorische Klarstellungen für mehr Stabilität sorgen. Ebenso denkbar sind weitere gesetzliche Anpassungen, die das Wachstum stärker strukturieren. 2026 wird zeigen, unter welchen regulatorischen Bedingungen sich dieser Markt weiterentwickelt – und wie attraktiv er für Gründer und Investoren langfristig bleibt.

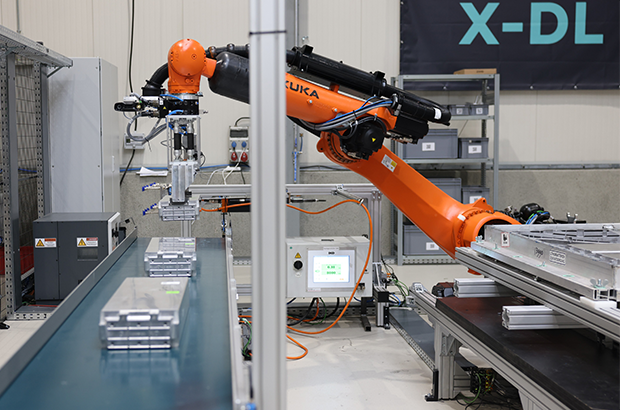

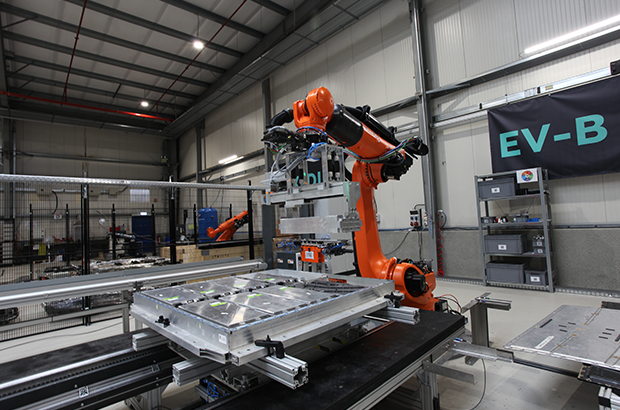

ChatGPT schreibt Texte. R3 Robotics zerlegt Batterien

Es gibt Probleme, die man mit Software lösen kann, und es gibt Probleme, für die man sich die Hände schmutzig machen muss – oder besser: Roboterhände nutzt. Antoine Welter und Dr. Xavier Kohll haben mit Circu Li-ion begonnen, um Batterien zu retten. Jetzt, unter dem neuen Namen R3 Robotics und mit 20 Millionen Euro frischem Kapital im Rücken, treten sie an, um den wohl größten Flaschenhals der kommenden Mobilitätswende zu beseitigen. Ihr Ansatz: Keine teuren Spezialmaschinen, sondern intelligente Standard-Roboter, die sehen, verstehen und sicher zupacken.

Wenn in den Vorstandsetagen der Automobilhersteller über die Zukunft gesprochen wird, geht es meist um Reichweiten und Software-Defined Vehicles. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette braut sich ein Sturm zusammen. Millionen von Elektrofahrzeugen werden in den kommenden Jahren ihr Lebensende erreichen. Die derzeitige Realität in vielen Recyclinghöfen wirkt dagegen fast archaisch: Menschen, die mit Handwerkzeugen komplexe Systeme auseinanderschrauben. Das ist nicht nur teuer und schwer skalierbar, sondern bei Hochvolt-Systemen auch lebensgefährlich.

Genau hier setzen Antoine Welter und Xavier Kohll an. Die Nachricht, die das deutsch-luxemburgische Unternehmen Anfang Februar 2026 verkündete, ist mehr als nur eine Finanzierungsrunde. Die 20 Millionen Euro – aufgeteilt in 14 Millionen Euro Series-A-Kapital und 6 Millionen Euro öffentliche Fördergelder – heben die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf ein neues Level. Angeführt wird die Runde von HG Ventures und Suma Capital, unterstützt von Co-Investoren wie der Oetker Collection und dem EIC Fund.

Doch das Geld ist nur der Treibstoff für eine strategische Evolution. Aus Circu Li-ion wird R3 Robotics. Der neue Name ist Programm: Repair, Reuse, Recycle. Antoine Welter erklärt die Motivation hinter der Umbenennung pragmatisch: „Circu Li-ion hat beschrieben, wo wir angefangen haben. R3 Robotics beschreibt, was wir aufbauen: industrielle Robotik, die Demontage skalierbar, sicher und kosteneffizient macht.“

Wenn der Roboter Augen bekommt

Die größte Hürde im Recycling ist nicht die Chemie, sondern die Variabilität. Kein Batteriepack gleicht dem anderen, E-Motoren sind unterschiedlich verbaut, Schrauben sind korrodiert. Starre Fertigungsstraßen scheitern hier. R3 Robotics löst dies mit einer Plattform, die Computer Vision, künstliche Intelligenz und Robotik verschmilzt.

Das System fungiert dabei fast wie ein „ChatGPT für die physische Welt“: Anstatt Text zu generieren, plant die KI physische Handlungen. Sensoren scannen das Bauteil, die KI erkennt den Zustand und promptet den Roboterarm dynamisch durch den Demontageprozess. Der entscheidende Vorteil: Der Mensch wird aus der Gefahrenzone der Hochspannung genommen, während der Roboter Aufgaben erledigt, die für klassische Automatisierung zu komplex wären.

Angesprochen auf den Vergleich mit Generative AI und die Frage, wie die Roboter tatsächlich „sehen“ und „entscheiden“, bestätigt Welter die Parallele: „Der Vergleich mit Generative AI passt gut: Das Modell bekommt einen Input – keinen Text, sondern einen Scan des Bauteils – und generiert daraus eine Handlungssequenz.“ Es gehe darum zu erkennen, um welches Modell es sich handelt, wie der Zustand ist und wo die Verbindungspunkte liegen. „Das klingt simpel, ist es aber nicht – kein Pack ist identisch“, so Welter. Die eigentliche Herausforderung liege jedoch in der Entscheidung davor: „Welche Reihenfolge ist sicher? Ein falscher Griff an ein Hochvoltsystem kann tödlich sein. Unser System sieht, bewertet und entscheidet.“

Smart Hardware: Warum das Rad neu erfinden?

Ein Detail, das Investor*innen besonders aufhorchen lässt, ist die Kapitaleffizienz der Gründer. Wer an Industrie-Robotik denkt, denkt an teure Hardware-Entwicklung. R3 Robotics geht einen pragmatischen Weg: Ein Großteil der verwendeten Hardware wird „von der Stange“ gekauft.

Die Roboterarme sind Standardprodukte. Die Innovation – und damit das geistige Eigentum – steckt in den spezialisierten „End-Effektoren“ (den Roboterhänden), den Sensorsystemen und vor allem dem Software-Stack, der alles steuert. Das erlaubt eine Skalierung, die mit proprietärer Hardware kaum möglich wäre. Mitgründer Dr. Xavier Kohll betont, dass dies eine bewusste Entscheidung gegen „Over-Engineering“ war: „Der Roboterarm ist Standard und die Intelligenz sitzt in den Endeffektoren, der Sensorik und dem Software-Stack, der alles zusammenbringt. Das ist unser geistiges Eigentum, und genau das lässt sich skalieren.“

David gegen Goliath – oder Partner?

Während große Recycling-Konzerne oft noch auf den Schredder setzen und die manuelle Demontage an ihre Grenzen stößt, positioniert sich R3 Robotics in einer neuen Nische. Es geht nicht darum, die Chemie-Giganten zu ersetzen, sondern ihnen den Rohstoff so rein wie möglich zu liefern – als strategische Quelle für kritische Materialien. Doch der Markt schläft nicht: Weltweit entstehen Initiativen zur Automatisierung.

Trotz des aktuellen „Gegners“ – dem Menschen mit dem Schraubenzieher – und potenzieller Konkurrenz durch Tech-Start-ups oder Autohersteller, bleibt Welter gelassen. „Wir konkurrieren nicht mit den Chemie-Giganten, wir liefern ihnen den reinsten möglichen Stoffstrom“, stellt er klar. Gegenüber potenziellen Nachahmern sieht er einen entscheidenden Vorteil, den „Unfair Advantage“: die Kombination aus Flexibilität und industrieller Automatisierungstiefe. „Wir sind aktuell die einzige Plattform, die sowohl Variabilität managt als auch für kontinuierlichen Industriebetrieb ausgelegt ist.“

Deutschland als Labor, USA als Skalierungsmarkt

Die Wachstumsstrategie von R3 Robotics ruht auf zwei massiven Säulen: technologischer Tiefe in Europa und kommerzieller Breite in den USA.

Deutschland fungiert dabei als das technologische Rückgrat. Mit der Erweiterung der Anlage in Karlsruhe zur Lighthouse Facility demonstriert das Unternehmen industrielle Leistungsfähigkeit direkt vor der Haustür der großen Autobauer. Hier wird die Technologie gehärtet. Das zeigt sich auch im Leuchtturmprojekt ReDriveS, wo R3 Robotics Seite an Seite mit Giganten wie Schaeffler und VW an der Demontage von E-Achsen arbeitet.

Doch für das massive Volumen blickt das Team über den Atlantik. Der für 2026 geplante Markteintritt in den USA ist Kern der neuen Strategie. Die frischen 20 Millionen Euro sollen gezielt in den Aufbau strategischer Partnerschaften vor Ort fließen, um die Technologie dort auszurollen, wo Pragmatismus auf riesige „End-of-Life“-Volumina trifft. Für Welter ist dieser Doppelschlag essenziell: „Deutschland ist unser Beweisstand. Hier zeigen wir Schaeffler, VW und Co., dass unsere Technologie industriellen Maßstäben in Deutschland standhält.“ Die USA seien hingegen der wichtige Skalierungsmarkt, wo pragmatische Entscheider auf gigantische Volumina treffen. „Beides brauchen wir: die Glaubwürdigkeit aus Europa und das Volumen aus Amerika.“

Industrialisierung statt Romantik

Mit Peter Mohnen, dem ehemaligen CEO des Roboter-Riesen KUKA, holte sich das Start-up zudem einen Beirat, der wie kaum ein anderer weiß, was Industriestandard bedeutet. Er beschreibt den Ansatz von R3 als Beweis für die nötige Automatisierungsexpertise, um Variabilität und Sicherheit gleichzeitig zu managen.

Um diese Expertise weiter auszubauen, wächst das Team rasant. Die Belegschaft soll mit der neuen Finanzierung massiv aufgestockt werden, vor allem im Bereich Engineering und KI. R3 Robotics hat den Beweis erbracht, dass Kreislaufwirtschaft kein ökologisches Nischenprojekt sein muss, sondern ein harter industrieller Prozess ist, der sich rechnet.

Denn letztlich, so das Fazit von Antoine Welter, sei Automatisierung der einzige Weg, das Problem wirklich zu lösen – nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern weil es wirtschaftlich Sinn ergibt. „Was wir aufbauen, ist am Ende ein harter industrieller Prozess: Er muss zuverlässig funktionieren und sich rechnen.“ Es gehe aber um mehr als ein Geschäftsmodell: „Europa braucht eine Antwort auf die Frage, woher seine kritischen Materialien in Zukunft kommen“, mahnt Welter abschließend. „Wenn Europa diesen Zugang sichern will, braucht es Unternehmen, die genau das industriell umsetzen können. Dafür bauen wir diese Infrastruktur, und mit dem neuen Kapital und Team haben wir jetzt die Mittel dazu.“

Rouge: Vom Tabu zum Geschäftsmodell

Die Menstruation ist ein Milliardenmarkt – und dennoch oft unsichtbar. Das von Tina Frey und Patrick Gsell gegründete Start-up Rouge bricht mit diesem Muster. Was Ende 2022 als Vision in der Schweiz begann, hat sich durch geschickte Positionierung und Expansion nach Deutschland zu einem ernstzunehmenden Player im FemTech-Bereich entwickelt.

Die Grundidee von Rouge ist so simpel wie strategisch klug: Statt die Menstruation zu verstecken, wird sie zum sichtbaren Lifestyle-Element. „Mich hat fasziniert, wie sehr die Menstruation unseren Alltag beeinflusst und wie konsequent wir trotzdem darüber schweigen“, erklärt Mitgründerin Tina Frey. „Bald wurde mir klar: Das ist ein gesellschaftliches Problem.“ Dass dieser Ansatz einen Nerv trifft, zeigt der rasche Aufstieg des Unternehmens. Durch gezielte Medienarbeit gelang es dem Team, das Thema aus der Nische in den Mainstream zu heben – Tina Frey positioniert sich dabei konsequent nicht nur als Unternehmerin, sondern als Expertin für Frauengesundheit.

Differenzierung im "Red Ocean"

Im Zentrum der Marke steht der Rouge-Drink, ein Pulver-Supplement mit Eisen, Vitamin B12 und Granatapfel. Doch der eigentliche USP liegt nicht in den Inhaltsstoffen, sondern in der Inszenierung. Die transparente Flasche mit der roten Flüssigkeit fungiert als bewusstes „Statement-Piece“.

Hier gelingt dem Start-up ein entscheidender Schachzug im wachsenden Markt für Zyklusgesundheit: Während Wettbewerber wie FEMNA oder MYLILY auf funktionale Nahrungsergänzung in diskreter Kapselform setzen, inszeniert Rouge die Einnahme als genussvollen Wellness-Moment. Gleichzeitig emanzipiert sich das Duo von den „lauten“ Tabubrechern der Branche wie The Female Company: Rouge setzt weniger auf Provokation durch Hygieneartikel, sondern transformiert die Linderung von Regelbeschwerden von einer medizinischen Notwendigkeit in eine „ästhetische Selbstverständlichkeit“.

„Sichtbarkeit verändert Verhalten“, so Tina Frey. „Die Flasche macht den Zyklus im Alltag sichtbar und löst Gespräche aus. Noch wichtiger: Viele Frauen erleben dadurch eine neue Selbstverständlichkeit und mehr Selbstbewusstsein.“ Dieser Social-Impact-Gedanke ist fest im Geschäftsmodell verankert: Ein Teil der Erlöse fließt in Aufklärungsprojekte. „Sozialer Impact ist kein Marketing-Trick, sondern eine Notwendigkeit“, ergänzt Co-Founder Patrick Gsell. „Gleichzeitig braucht es wirtschaftliche Stabilität, um langfristig bestehen zu können.“

Diverse Kompetenzen als Wachstumstreiber

Hinter der Marke steht ein komplementäres Gründungs-Duo. Tina Frey bringt als Marketing-Expertin das kommunikative Rüstzeug mit, während Patrick Gsell – seit über 20 Jahren Geschäftsführer eines Softwareunternehmens – die strategische Struktur und Skalierungserfahrung liefert. Patrick Gsell, der 2022 den Bund-Essay-Preis gewann, liefert zudem den intellektuellen Unterbau. „Die Hälfte der Menschheit erlebt die Menstruation. Trotzdem betrifft sie die ganze Gesellschaft und nicht zuletzt das Verständnis zwischen Mann und Frau. Genau deshalb finde ich es so spannend, mit Rouge am Anfang eines gesellschaftlichen Wandels zu stehen“, so Patrick Gsell.

Expansion mit lokaler Strategie

Nach der Etablierung auf dem Schweizer Heimatmarkt erreichte Rouge im Herbst 2025 den nächsten Meilenstein: den Markteintritt in Deutschland. Anders als bei reinen Export-Modellen setzt das Start-up hierbei auf lokale Strukturen und Partner vor Ort. „Der deutsche Markt bietet großes Potenzial, aber jede Gesellschaft tickt anders“, begründet Tina Frey den Schritt. Das Ziel bleibt grenzüberschreitend gleich: Die Menstruation soll kein Nischenthema bleiben, sondern als normaler Teil der weiblichen Gesundheit akzeptiert werden – sichtbar gemacht durch eine rote Flasche, die den Dialog eröffnet.

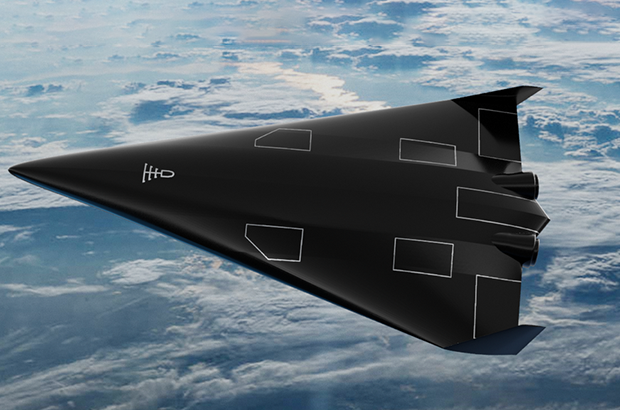

Highspeed-Pivot: Wie POLARIS die Bundeswehr für sich gewann

Ein Bremer NewSpace-Start-up baut für die Bundeswehr das Raumflugzeug der Zukunft. Mit seinem revolutionären Antrieb sticht POLARIS dabei sogar die US-Konkurrenz aus und fungiert zugleich als Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene.

Wenn Alexander Kopp über die Ostsee blickt, sieht er nicht nur Wasser, sondern die Zukunft der europäischen Souveränität. Während in Berlin oft über die Trägheit der Beschaffungswesen geklagt wird, lässt der Gründer von POLARIS Raumflugzeuge Fakten sprechen – oder besser gesagt: Triebwerke heulen.

Das DLR-Spin-off schafft gerade, woran Konzerne seit Jahrzehnten scheitern: Ein Raumflugzeug zu bauen, das wie ein normaler Airliner startet, aber die Leistung einer Rakete besitzt. Und noch etwas ist ungewöhnlich in der deutschen Start-up-Landschaft: Der erste große Kunde, der die Bremer „Tüftler“ finanziert, ist kein Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley, sondern das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

Der Traum vom Aerospike

Was das Team um den ehemaligen DLR-Ingenieur Kopp antreibt, ist der Abschied von der teuren Einweg-Mentalität der Raumfahrt. Seine Strategie ist eine radikale Flucht nach vorn: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, uns vielleicht sogar an die Spitze setzen wollen, müssen wir die Raketen überspringen“, erklärte Kopp gegenüber dem Magazin 1E9. „Wir müssen direkt neue, bessere Konzepte umsetzen. Keine Raketen, sondern Raumflugzeuge.“

Der technologische Schlüssel, um diese Vision Realität werden zu lassen, ist das sogenannte Linear Aerospike-Triebwerk. Es gilt als der „Heilige Gral“ der Raketentechnik, an dem sich schon die NASA in den 90er Jahren die Zähne ausbiss. Das Problem herkömmlicher Raketendüsen ist ihre Glockenform – sie sind physikalisch bedingt entweder nur am Boden oder im All effizient, nie beides gleichzeitig.

Das Aerospike-Triebwerk hingegen ist ein technologisches Chamäleon: Durch seine offene, stachelförmige Bauweise passt sich der Abgasstrahl automatisch dem Luftdruck an. Es arbeitet auf dem Rollfeld genauso effizient wie im Vakuum. Dass das nicht nur graue Theorie ist, bewies Polaris im Oktober 2024: Mit dem Demonstrator „MIRA II“ gelang dem Start-up über der Ostsee die weltweit erste Zündung eines solchen Triebwerks im Flug.

Bootstrapping in Feldgrau

Diese Mischung aus „Rapid Prototyping“ – also dem schnellen Bauen, Testen und Verbessern – und technologischer Exzellenz kam genau zur richtigen Zeit für die Strategen der Bundeswehr. Berührungsängste mit dem Uniformträger hat der Gründer dabei nicht, im Gegenteil. „Wenn man sich die Historie der Raumfahrt anschaut, kamen die Durchbrüche meist direkt oder indirekt durch das Militär“, ordnete Kopp die Zusammenarbeit im Business Insider pragmatisch ein.

Denn beim Militär treibt man das Thema „Responsive Space“ voran. Das Szenario ist so simpel wie bedrohlich: Im Konfliktfall werden eigene Aufklärungssatelliten zerstört oder geblendet. Mit dem System von POLARIS, dessen finales Modell „Aurora“ ab 2026 produziert werden soll, könnte Deutschland binnen 24 Stunden Ersatz-Satelliten in den Orbit schießen. Und zwar von jedem normalen Flughafen aus, ohne auf verwundbare Startrampen angewiesen zu sein. Für POLARIS wurde das Militär so vom reinen Geldgeber zum strategischen Anker-Kunden, der dem Start-up den nötigen „Runway“ verschafft – finanziell wie physisch.

Ein Eisbrecher für die deutsche DeepTech-Szene

POLARIS operiert dabei längst nicht mehr im luftleeren Raum. Der Erfolg der Bremer sendet ein Signal in den Markt, das weit über das eigene Unternehmen hinausstrahlt: Der Staat ist bereit, in junge High-Tech-Firmen zu investieren, wenn die Technologie „Dual-Use“ ist, also zivil und militärisch genutzt werden kann.

Davon profitieren Start-ups wie das Münchner Unternehmen OroraTech, deren Waldbrand-Satelliten im Ernstfall schnell ersetzt werden müssten – eine perfekte Fracht für Polaris. Auch im Bereich der Datenverarbeitung entstehen Synergien: Wenn ein Hyperschall-Flieger Terabytes an Aufklärungsdaten sammelt, braucht es KI-Lösungen von Firmen wie dem Defense-Einhorn Helsing, um diese Informationen in Echtzeit auszuwerten. POLARIS wirkt hier wie ein Eisbrecher, der validiert, dass „Made in Germany“ auch im neuen „Space Race“ eine Währung ist.

Denn die Konkurrenz schläft nicht. In den USA pumpen das Pentagon und die Air Force Millionen in Wettbewerber wie Hermeus oder Stratolaunch, und China arbeitet mit Hochdruck am Projekt „Tengyun“. Doch während im Silicon Valley oft noch an Simulationen gefeilt wird, haben die Bremer mit ihrem fliegenden Aerospike-Triebwerk einen Vorsprung, der sich mit Geld allein schwer aufholen lässt. Aus der visionären Idee in einem Bremer Büro ist ein Projekt von nationaler Tragweite geworden. Wenn Alexander Kopps Plan aufgeht, schauen die Amerikaner beim nächsten Wettlauf ins All nicht nach oben, sondern in den Rückspiegel.

Globaler Wettbewerb: Polaris vs. US-Konkurrenz

Merkmal | Polaris Raumflugzeuge (Deutschland) | Hermeus (USA) | Stratolaunch (USA) |

Haupt-Fahrzeug | Aurora (in Entwicklung) | Quarterhorse (Demo) / Darkhorse | Talon-A |

Start-Methode | Horizontal (Startbahn) | Horizontal (Startbahn) | Air-Launch (Abwurf vom Trägerflugzeug „Roc“) |

Antrieb | Linear Aerospike (Rakete) + Turbinen | TBCC (Turbine + Ramjet) | Flüssig-Raketentriebwerk (Konventionell) |

Haupt-Mission | Multimission: Satellitenstart (Orbit) + Hyperschall-Test/Aufklärung | Transport: Passagier/Fracht (Point-to-Point) + Militär | Testbed: Zielsimulation & Testplattform für US-Militär |

Wiederverwendbar? | Ja (System landet wie Flugzeug) | Ja | Ja (landet gleitend auf Landebahn) |

Aktueller Status | Fliegend: Skalierte Demonstratoren (MIRA) erfolgreich getestet. | Boden-Tests: Triebwerkstests erfolgreich, Rolltests ("Taxiing"). | Operativ: Talon-A hat bereits motorisierte Hyperschallflüge absolviert. |

Finanzierung | Bundeswehr (BAAINBw) & Private Investoren | US Air Force, Pentagon (DIU) & Venture Capital | Private Equity (Cerberus Capital Management) |

Europa kann KI!

Was wir von den besten EU-AI-Companies lernen können, erläutert KI-Experte Fabian Westerheide.

Europa muss sich bei KI nicht kleinreden. Wir sehen gerade sehr deutlich: Aus Europa heraus entstehen Unternehmen, die Kategorien besetzen – und dann auch das große Kapital anziehen. Beispiele gibt es genug: Mistral AI, DeepL, Black Forest Labs, Parloa, Helsing, Lovable oder n8n.

Ich schreibe das aus drei Blickwinkeln: als Investor (AI.FUND), als Konferenz-Initiator (Rise of AI Conference) und als Autor von „Die KI-Nation“. Was du hier bekommst, ist kein „Europa-hat-ein-Problem“-Essay – sondern eine Analyse plus ein Execution-Set an Empfehlungen, das du direkt auf dein Start-up übertragen kannst.

Die Realität: Seed geht oft – Scale ist das Spiel

Am Anfang brauchst du selten „zu viel“ Geld. MVP, erste Kunden, Iteration: Das klappt in Deutschland in vielen Fällen mit Seed. Die echte Trennlinie kommt später – wenn du aus einem starken Start-up einen Kategorie-Gewinner bauen willst.

Denn KI ist zunehmend Winner-takes-most. Und das gilt auch fürs Kapital: In vielen Fällen ist die Growth-Finanzierung in den USA grob 25-mal größer – bei den aktuellen Front-Runnern (Modelle, Infrastruktur, Distribution) wirkt es teilweise wie 100-mal, weil Kapital sich auf die vermuteten Sieger stapelt. (Nicht „fair“, aber Marktmechanik.)

Die gute Nachricht: Genau die EU-Vorbilder oben zeigen, dass du das nicht wegdiskutieren musst – du musst es exekutieren.

Was die EU-Winner gemeinsam haben: 6 Execution-Prinzipien

1. Starkes Gründerteam – aber vor allem: vollständig

Alle genannten Vorbilder hatten (oder bauten sehr schnell) ein Team, das drei Dinge gleichzeitig kann:

- Tech & Produkt (nicht nur „Model-IQ“, sondern Produktgeschmack)

- Go-to-Market (Vertrieb, Buyer-Verständnis, Pricing)

- Tempo (entscheiden, shippen, lernen)

Wenn eine Säule fehlt, zahlst du später mit Zeit. Und Zeit ist in KI eine Währung, die dir niemand schenkt.

Founder-Move: Benenne eine Person, die Umsatz genauso hart verantwortet wie Modellqualität. Wenn das „später“ ist, ist das sehr wahrscheinlich dein Bottleneck.

2. Global denken – aber spitz: KI-Nische statt Bauchladen

Die EU-Winner sind nicht „KI für alles“. Sie besetzen klare Nischen:

Language-AI (DeepL), Customer-Experience-Agents (Parloa), GenAI-Modelle (Black Forest Labs), Defence-Tech (Helsing), Builder/Vibe-Coding (Lovable), Orchestration & Automation (n8n), Foundation-Model-Ambition (Mistral).

Founder-Move: Formuliere deinen Claim so, dass er in einem Satz sagt, welche Kategorie du dominierst. Wenn du drei Absätze brauchst, bist du noch zu breit.

3. Umsatz ist keine Nebenwirkung – Umsatz ist Souveränität

Der schnellste Weg zu Growth-Capital ist nicht „noch ein Pilot“, sondern Revenue, der deine Kategorie glaubwürdig macht.

Parloa kommuniziert z.B. ARR > 50 Mio. USD und wächst international – genau die Art Signal, die große Runden freischaltet.

Founder-Move (gegen Pilotitis): Kein PoC ohne schriftlichen Pfad in einen Vertrag (Budget, KPI, Entscheidungstermin). Sonst finanzierst du mit deiner Runway den Lernprozess des Kunden.

4. Internationales Kapital früh anbahnen – bevor du es brauchst

Das Muster ist klar: Erst Kategorie-Story + Traktion, dann große Checks.

Mistral (Series C 1,7 Mrd. €) oder Lovable (330 Mio. USD bei 6,6 Mrd. Bewertung) sind kein „Glück“ – das ist Momentum + Positionierung + Timing.

Founder-Move (90-Tage-Plan):

- Baue eine Capital Map deiner Nische (wer zahlt Growth-Checks?)

- Definiere die drei Metriken, die diese Investor:innen sehen wollen

- Organisiere zehn Intros jetzt, nicht erst bei sechs Monaten Runway

5. Compute ist keine IT-Zeile – es ist ein Wachstumshebel

In KI ist Compute Teil deiner Wettbewerbsfähigkeit. Geschwindigkeit beim Trainieren, Testen und Deployen entscheidet, wie schnell du am Markt lernst.

Founder-Move: Plane Compute-Runway wie Cash-Runway. Verhandle früh Kontingente, bevor dein Verbrauch explodiert – sonst wird Wachstum plötzlich zur Margen-Frage.

6. Trust & Compliance als Verkaufsargument – nicht als Ausrede

Gerade in DACH gilt: Wer secure, audit-fähig, enterprise-ready wirklich liefern kann, gewinnt Deals.

DeepL betont genau diesen Business-Wert: verlässliche, sichere Lösungen statt Hype.

Founder-Move: Baue Trust-Artefakte früh – Dokumentation, Governance, Datenflüsse, Rollen, Audit-Spuren. Das beschleunigt Enterprise-Vertrieb, statt ihn zu bremsen.

Kurz-Checkliste: Wenn du in Europa KI gewinnen willst

- Kategorie in einem Satz (spitze Nische, globaler Anspruch)

- Klarer Revenue-Pfad (weniger Piloten, mehr Verträge)

- Capital Map (international früh andocken)

- Compute-Runway (wie Cash planen)

- Trust by Design (verkaufsfähig machen)

- Tempo als Kultur (shippen, messen, nachschärfen)

Europa kann KI. Die Frage ist nicht, ob hier Talent existiert – das ist bewiesen.

Die Frage ist, ob du Execution so aufsetzt, dass aus Talent Marktführerschaft wird.

Der Autor Fabian Westerheide gestaltet als KI-Vordenker, Investor, Ökosystem-Pionier und Keynote Speaker seit über einem Jahrzehnt die Debatte um KI, Macht und digitale Zukunft mit.

Wie viel verdienen Twitch Streamer wirklich? Zahlen und Verdienstmöglichkeiten im Blick

Wer als passionierter Spieler noch nicht an eine Gaming Karriere gedacht hat, sollte dies jetzt nachholen: Schließlich ergeben sich aus dieser von Esport-Turnieren bis hin zum Streaming einige Verdienstmöglichkeiten. Creatoren verdienen mit der Echtzeit-Übertragung ihres Spielerlebnisses Geld. Was sich einfach anhört, kann für so manchen Spieler auch zum komplexen Unterfangen werden. Wie hoch der Streamer Verdienst in diesen Fällen ausfällt und welche Einnahmemöglichkeiten es für Twitch Streamer noch gibt, erfahren Sie hier.

Die Top 10 Twitch Streamer im Jahr 2025

„Es gewinnt nicht der beste Spieler, sondern der beste Entertainer.“ |

Auf Plattformen wie Twitch gilt: Die Community beeinflusst stark, wie viel Geld Streamer verdienen können. Wer eine starke Zuschauergemeinde aufbauen kann, freut sich in der Regel über ein höheres Einkommen – dabei spielt vor allem die Interaktion der Viewer eine zentrale Rolle.

Aktuell weisen diese top 10 Twitch Channels die höchsten Zuschauerzahlen vor:

Streamer | Durchschnittliche Zuschauerzahl | Follower |

126.449 | 19,8 Millionen | |

52.024 | 7,9 Millionen | |

46.844 | 3,3 Millionen | |

36.903 | 2,2 Millionen | |

29.320 | 2,2 Millionen | |

71.045 | 1,5 Millionen | |

31.839 | 1,5 Millionen | |

42.837 | 1,4 Millionen | |

34.996 | 1,1 Millionen | |

30.438 | 993.817 |

Geld verdienen mit Streaming: Diese Faktoren wirken sich auf Twitch Einnahmen aus

Die Twitch-Einnahmen der verschiedenen Streamer setzen sich aus unterschiedlichen Verdienstquellen zusammen. So können die Kontoinhaber Werbung in ihren Live-Übertragungen schalten, die ihnen je nach Zuschauerzahl und Länge der Werbepause einen kleinen bis mittleren Betrag einbringen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein eher statisches Nebeneinkommen, das die meisten Streamer auch als nebensächlich empfinden. Den größeren Teil des Twitch Einkommens machen Abonnements und Spenden der Zuschauer aus, aber auch Sponsoring und Markenpartnerschaften.

Übrigens: Twitch Auszahlungen erfolgen automatisch via PayPal oder Banküberweisung, sofern ein gewisser Mindestbetrag erreicht wurde. In diesem Zusammenhang bieten mobile casinos, ähnlich wie Streaming-Plattformen, eine bequeme Möglichkeit für Spieler, jederzeit und überall zu spielen, ohne auf traditionelle Zahlungsmethoden angewiesen zu sein. Diese Art von Plattformen hat sich zu einer beliebten Option entwickelt, da sie den Nutzern schnelle Auszahlungen und einfache Handhabung bieten.

Twitch Daten Leak 2021: Das verdienen Top-Streamer

Ende 2021 wurde die bekannte Plattform Twitch gehackt. Bei einem Datenleck kam heraus, dass die 2014 von Amazon gekaufte Plattform kaum Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hatte – weshalb große Teile des Programmiercodes sowie Login-Daten und Zahlen zum Streamer Verdienst veröffentlicht werden konnten. Zu sehen waren vor allem die Gesamteinnahmen der Top Spieler aus den Twitch Statistiken des Zeitraumes August 2018 bis Oktober 2021 in US-Dollar:

- CriticalRole: 9,6 Millionen

- xQc: 8,5 Millionen

- summit1g: 5,8 Millionen

- Tfue: 5,3 Millionen

- Nickmercs: 5,1 Millionen

Zum Vergleich: Der deutsche Twitch Streamer Marcel Eris (alias MontanaBlack88) hat über Twitch 2,4 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Streamer MontanaBlack88 gehört zu den bestbezahlten deutschen Spielern auf Twitch.

Damit werden die großen Unterschiede zwischen den Verdiensten der Streamer aus Deutschland und den USA deutlich. Rund vier Millionen Deutsche verfolgen Twitch-Übertragungen – und das sogar täglich. In den USA liegt die tägliche Zuschauerzahl bei stolzen 35 Millionen Nutzern, sodass amerikanische Streamer auch einen deutlich größeren Markt bedienen und die Einkommensunterschiede nicht verwunderlich sind. MontanaBlack88 ist allerdings auch auf anderen Plattformen wie YouTube zu finden, sodass sein Gesamtverdienst womöglich deutlich höher liegt.

Gut zu wissen: Twitch Partner (von Twitch ausgewählte Streamer mit qualitativem Content) können sich über höhere Einnahmen freuen – etwa einen höheren Anteil aus dem Abonnenten-Verdienst.

Im Detail: So setzt sich der Verdienst zusammen

Wie eingangs erwähnt, verdienen Twitch Streamer vor allem durch Abonnenten einen großen Teil ihres Einkommens. Das Abonnement kostet Subscribern in der ersten Stufe 4,99 Euro – wovon Streamer in der Regel 50% (2,50 Euro) behalten dürfen. Dafür erhalten Abonnenten bestimmte Vorteile wie etwa die Möglichkeit, per Chat mit dem Streamer interagieren zu können. Wer also 1.000 Abonnenten hat, kann deshalb schon mit Einnahmen von 2.500 Euro monatlich rechnen.

Einen Großteil ihrer Einnahmen generieren Gaming-Streamer aber auch mit Hilfe von Subscriber-Spenden. Diese werden in Twitch Bits genannt und von der Plattform ausgezahlt. Die Spenden rufen bei einigen Streamern emotionale Reaktionen hervor, was wiederum mehr Menschen zum Spenden anregt.

Eine weitere Möglichkeit stellt Affiliate-Marketing dar: Streamer bewerben in dem Fall für ihre Zuschauer interessante Produkte in ihren Videos. Kaufen Zuschauer die Produkte, profitieren Streamer von einer Provision – die nicht selten 30% des Kaufbetrages ausmacht.

Sponsoren und Markendeals als größte Einnahmequelle für Streamer

An Streamer mit besonders hohen Zuschauer- und Followerzahlen treten oft auch bekannte Marken heran. Sie bezahlen die Gamer dafür, ihre Produkte im Live-Stream anzupreisen – beispielsweise Gaming-Peripherie oder Energy-Drinks. Soll dies über einen längeren Zeitraum geschehen, werden solche Marken oft auch zum Sponsor des Spielers, um ihre eigene Reichweite zu erhöhen.

Kosten und Abzüge: Dem steht der Streamer Gehalt in Deutschland gegenüber

Die genannten Streamer Gehälter stellen Brutto-Summen dar – also den Verdienst vor Abzug der deutschen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer, sowie Sozialversicherungen. Wer all diese Beträge zusammenzählt, muss oft bis zu 45% seines Brutto-Einkommens an den Fiskus abführen. Doch damit nicht genug: Die meisten Twitch-Streamer müssen auch Chat-Moderatoren bezahlen, die für eine angenehme Atmosphäre unter den Kommentierenden sorgen und Community-Richtlinien durchsetzen.

Darüber hinaus wollen sich Zuschauer nur Streams ansehen, die eine hohe Qualität aufweisen. Um leistungsstark spielen und den Verlauf optimal übertragen zu können, brauchen Streamer bestimmtes Gaming-Equipment, das selbst zwischen 2.000 und 10.000 Euro kosten kann. Auch eine stabile Internetverbindung und die damit verbundenen Kosten sind zu bedenken.

Alternative Plattformen zur Diversifizierung

Um noch mehr Einkommen zu generieren, können passionierte Spieler ihre Streams allerdings zusätzlich auf anderen Plattformen veröffentlichen und monetarisieren – beispielsweise durch Werbung und Affiliate-Marketing. Zur Diversifizierung kommen Plattformen wie YouTube und Kick in Frage, die teilweise sogar bessere Konditionen bieten. Denn: Bei Kick werden Streamer zu 95% an den Einnahmen durch Abonnements beteiligt, was im Gegensatz zu Twitch deutlich attraktiver erscheint.

Der industrielle Wasserkocher: Wie das Start-up SYPOX die Chemie grün färbt

Die chemische Industrie hat ein massives Emissionsproblem, denn ihre Prozesse verschlingen Unmengen an Erdgas. Das 2021 geründete Start-up SYPOX, ein Spin-off der TUM will das ändern – mit einer Technologie, die so simpel wie genial klingt: Ein riesiger, elektrischer Tauchsieder soll die fossile Verbrennung ersetzen. Nun meldet das junge Unternehmen den ersten Durchbruch auf dem Weltmarkt.

Wenn Dr. Martin Baumgärtl erklären will, wie er die chemische Industrie revolutionieren möchte, wählt er ein Bild, das jeder versteht: „Im Grunde ist es wie ein Wasserkocher in der heimischen Küche – nur im industriellen Maßstab.“ Baumgärtl ist CTO von SYPOX, und was er beschreibt, könnte einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung einer der schmutzigsten Branchen der Welt sein.

Die chemische Industrie ist süchtig nach Energie. Um Basischemikalien wie Methanol oder Ammoniak herzustellen, wird sogenanntes Synthesegas benötigt – eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Die Herstellung geschieht in gewaltigen Hochtemperaturprozessen. Bisher wird die dafür nötige Hitze fast ausschließlich durch das Verbrennen von Erdgas oder Öl erzeugt. Die Folge: Gigantische CO₂-Emissionen.

Strom statt Flamme

Genau hier setzt SYPOX an. Das 2021 in Freising gegründete Unternehmen ersetzt die offenen Gasflammen durch elektrischen Strom. In ihren Reaktoren, die von außen wie gewöhnliche Druckbehälter aussehen, stecken hochkomplexe elektrische Heizelemente, die direkt hinter den Katalysatoren platziert sind.

Der Effekt ist enorm: „In konventionellen Verfahren entfallen rund 40 Prozent der Emissionen allein auf die Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern“, rechnet Baumgärtl vor. Durch die Elektrifizierung des Reaktors fallen diese Emissionen weg – vorausgesetzt, der Strom kommt aus erneuerbaren Quellen. Zudem lässt sich der Prozess laut den Gründern präziser und sicherer steuern.

Der Anti-Trend im Silicon Valley

Doch nicht nur technologisch, auch ökonomisch schwimmt SYPOX gegen den Strom. In der Tech-Szene ist es üblich, dass Start-ups jahrelang Verluste schreiben und sich von einer Venture-Capital-Runde zur nächsten hangeln, getrieben von Investoren, die schnelles Wachstum fordern.

Die bayerischen Gründer wählten einen konservativeren, fast schon mittelständischen Ansatz. „Es entsprach nicht unserem Stil, Geld einzuwerben – wir haben vielmehr von Anfang an versucht, auf Basis unserer Technologie ein tragfähiges Geschäft aufzubauen“, erklärt CEO Dr. Gianluca Pauletto. Man wolle bodenständig bleiben und sich aus Umsätzen finanzieren, statt sich in Abhängigkeiten zu begeben.

Vom Container im Altmühltal zum Großkunden

Die Wurzeln des Unternehmens liegen an der Technischen Universität München (TUM). Die Idee brachte Pauletto aus seiner Zeit in Montréal mit, an der TUM fand er in Prof. Johannes Lercher und dem damaligen Doktoranden Martin Baumgärtl die wissenschaftlichen Mitstreiter.

Der Weg zum marktreifen Produkt war – typisch für „Deep Tech“ – langwierig. „Vier Jahre Forschung und zahlreiche Versuchsreihen waren notwendig“, erinnert sich Lercher. Während andere Software im Co-Working-Space programmierten, baute das SYPOX-Team eine Pilotanlage in einem einfachen Stahlcontainer auf dem Gelände einer Biogasanlage im ländlichen Dollnstein (Altmühltal).

Diese Beharrlichkeit zahlt sich nun aus. Das Start-up hat, unterstützt durch den Spezialchemie-Konzern Clariant, seinen ersten Großkunden an Land gezogen. Ab 2026 soll eine erste industrielle Anlage in Betrieb gehen, die täglich 150 Tonnen Synthesegas produziert. „Das ist nicht nur ein Meilenstein für uns, sondern auch ein starkes Signal an die gesamte chemische Industrie“, so Baumgärtl.

Für das Team, das inzwischen in Langenbach bei Freising sitzt und weiterhin Labore auf dem Forschungscampus Garching betreibt, ist das der Beweis: Die Elektrifizierung der Chemie ist keine Zukunftsmusik mehr, sie beginnt jetzt.

reltix: Vom Aktenordner zum Algorithmus

Wie das 2025 von Andreas Plakinger, Jan Horstmann und Léon Bamesreiter gegründete Düsseldorfer PropTech-Start-up reltix das angestaubte Image einer Branche poliert.

Hausverwaltungen gelten nicht gerade als Sprintdisziplin. Schwer erreichbare Ansprechpartner, Papierberge und zähe Abläufe prägen das Image einer Branche, in der es an Nachwuchs fehlt und Fristen dennoch gnadenlos ticken. Genau da setzt reltix an und wächst: Im März 2025 gegründet, zählt das Düsseldorfer Start-up inzwischen 2000 Kund*innen.

Gegründet wurde reltix von drei ehemaligen Kommilitonen, die sich an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz kennenlernten: Léon Bamesreiter, Jan Horstmann und Andreas Plakinger. Der Motor für die Gründung war eine große Portion eigener Unzufriedenheit. Bamesreiter kaufte mit 20 Jahren während seines dualen Studiums bei einer Großbank seine erste Wohnung, weitere folgten. Seine Erfahrung mit den Verwaltungen: dicke Ordner, langsame Reaktionen, wenig Transparenz. „Ich hatte das Gefühl, ich werde selbst zum Hausverwalter.“

Weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt

Mit dem Gründungsstipendium starteten die Drei eine Umfrage unter über 120 Eigentümer*innen: 87 Prozent gaben an, mit ihrer Verwaltung unzufrieden zu sein. Reltix will diese Unzufriedenheit nicht mit mehr Personal, sondern mit Digitalisierung im Hintergrund beheben. Herzstück ist eine selbst entwickelte Software, die E-Mails und WhatsApp-Nachrichten erfasst, automatisch Tickets anlegt, digitale Unterlagen ausliest und Vorgängen zuordnet. Handwerkeranfragen werden systemgestützt angestoßen, Daten zentral strukturiert. Gleichzeitig setzen die Düsseldorfer auf eine feste Ansprechperson je Immobilie.

Erklärtes Ziel der Gründer: weniger Bürokratie und mehr Präsenz am Objekt. Für diesen Ansatz erhielt das Team gerade eine Zusage zur Forschungszulage des Bundesministeriums für Forschung, Technologie, und Raumfahrt zum weiteren Ausbau der eigenen Software mit einer Projektsumme von 1,3 Millionen Euro.

Jahresendspurt brachte Mandate ...

Den größten Schub spürte reltix im Dezember 2025. Viele Hausverwaltungsverträge enden zum 31. Dezember, gleichzeitig laufen Abrechnungsfristen aus. Wer bis Jahresende keine neue Verwaltung findet, bekommt schnell kalte Füße. In den letzten Wochen des Jahres kamen deshalb laut Unternehmen 500 Mandate kurzfristig hinzu, darunter Neubauprojekte in Langenfeld und Köln. Einige namhafte Banken, Family Offices und größere private Bestandshalter zählt das Unternehmen ebenso zu seinen Kund*innen.

... und Personalaufbau

Das Start-up musste personell nachziehen und stockt zum Februar von 14 auf 17 Mitarbeitende auf. Während viele klassische Verwaltungen über fehlenden Nachwuchs klagen, setzt reltix auf junge Mitarbeitende, Quereinsteiger*innen und bildet selbst aus. Das Unternehmen ist IHK Ausbildungsbetrieb und beschäftigt eine Auszubildende im ersten Lehrjahr. Die 28-Jährige, aus der Ukraine geflüchtet, ist aktuell die älteste im Team. Dazu kommen Quereinsteiger*innen: Ein früherer Maschinenbauingenieur leitet inzwischen die Mietverwaltung, eine Mitarbeiterin aus dem Bankgeschäft arbeitet in der Buchhaltung.

Von Rhein-Ruhr bis an den Main

Neben der Verwaltung großer Objekte bietet das Düsseldorfer PropTech für kleinere Eigentümer*innengemeinschaften mit drei bis acht Einheiten die sogenannte Kompaktverwaltung. Enthalten ist darin eine rechtssichere Abrechnung, die Durchführung von Eigentümer*innenversammlungen sowie größere Sanierungen, während Alltägliches bei den Eigentümer*innen bleibt. Regional liegt der Fokus auf Rhein-Ruhr sowie dem Umfeld Köln Bonn. Frankfurt mit einem weiteren Standort ist als nächster Schritt Richtung Sommer geplant. Düsseldorf soll Hauptsitz bleiben.

DLR-Spin-off Nunos liefert Raumfahrt-Technik für den Acker

Das 2024 von Fabian Miersbach und Tim Paulke gegründete Start-up Nunos hat ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Nunos mit 125.000 Euro.

Das Düngen mit Gülle ist wichtiger Bestandteil einer im Kreislauf gedachten Landwirtschaft. Aktuell ruhen viele Äcker noch, doch ab Februar versorgen zahlreiche Landwirt*innen ihre Felder wieder auf diese Weise mit Nährstoffen. Doch durch Gülle entstehen auch umweltschädliche Gase wie Ammoniak und Methan. Das Hürther Start-up Nunos hat nun ein Verfahren entwickelt, das Gülle in effizienteren, geruchlosen Dünger umwandelt. Dies verringert den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) und sorgt gleichzeitig für eine bessere Nährstoff-Versorgung der Pflanzen. Mitgründer Tim Paulke zufolge wandelt die firmeneigene Anlage „innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus‘ mit einem rein biologischen Verfahren Gülle zu einem Düngemittel mit höherer Nährstoffnutzungseffizienz und deutlich geringeren Treibhausgas-Emissionen um.“

Astronautik-Technologie für eine breite Anwendung

Als Ausgründung aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) optimiert das Nunos-Team eine in der Astronautik entwickelte Technologie für eine breite Anwendung in der Landwirtschaft. Paulke: „Das zugrundeliegende System wurde ursprünglich zur Aufbereitung von menschlichem Urin als Düngemittel für den erdfreien Anbau in Gewächshäusern auf Raumstationen entwickelt.“ Bei der neuen Anwendung werde die Gülle in der bei den Betrieben errichteten Anlage mithilfe von Mikroorganismen weiterverarbeitet. „Es entstehen ein dünnflüssiges, geruchsloses Düngemittel und eine geringe Menge eines nährstoffreichen Feststoffs,“ so Paulke.

Ernte-Mehrertrag von 20 Prozent erwartet

Bei der Güllelagerung unter dem Stallboden reagieren die Ausscheidungen und setzen schädliche Gase frei. Paulke: „Um die Ausgasung von Methan und Ammoniak zu vermeiden, wird die Gülle möglichst schnell aus den Ställen in die Aufbereitungsanlage geleitet.“ Das zügige Entfernen erhöht nach seinen Worten auch das Tierwohl. Außerdem „werden die Nährstoffe in dem Düngemittel so aufbereitet, dass sie direkt für die Pflanzen verfügbar sind“, so der Nunos-Mitgründer. Diese Nährstoffe kämen schneller als beim herkömmlichen Ausbringen der Gülle bei den Pflanzen an. Auswaschungen aus dem Boden würden so deutlich verringert. „Nach ersten Pflanzversuchen rechnen wir bei der Ernte mit einem Mehrertrag von bis zu 20 Prozent, was wir in 2026 auf zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Feldversuchen validieren möchten“, prognostiziert Paulke

Nunos-Dünger auch für den Hausgebrauch

Neben den Gülle-Aufbereitungsanlagen stellt das Start-up nach eigenen Angaben kleinere Mengen des Düngemittels für den Hausgebrauch her. „Der Dünger wirkt auch für den heimischen Tomatenanbau oder Zimmerpflanzen wie ein Multivitamin-Drink“, so Paulke. Der Vertrieb erfolge über das Internet. Das Verfahren zur Umwandlung der Gülle in den effizienten Dünger sei über das DLR patentiert und von Nunos exklusiv lizensiert.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Unternehmen mit 125.000 Euro. Paulke: „Aktuell arbeiten wir hauptsächlich mit Rindergülle und Gärresten aus Biogasanlagen. Durch die DBU-Förderung bekommen wir die Möglichkeit, das Verfahren ausführlicher auf seine Umweltauswirkungen zu testen, anstatt nur wirtschaftliche Faktoren zu betrachten.“ Außerdem geplant seien neue Feldversuche, die die zusätzlichen Erträge durch den Dünger weiter verifizieren und Optimierungsmöglichkeiten finden.

Mehr Effektivität und wirtschaftliche Effizienz für die Landwirtschaft

DBU-Referentin Dr. Susanne Wiese-Willmaring sieht großen Bedarf in der Landwirtschaft für Konzepte wie das von Nunos: „Die Bäuerinnen und Bauern wissen von den Auswirkungen der bei ihrer Arbeit entstehenden Treibhausgase. Oft wollen Sie etwas verändern und müssen es aufgrund gesetzlicher Vorgaben teils auch.“ Die hohen Treibhausgas-Emissionen brächten der Landwirtschaft einen Misskredit ein, der durch innovative Lösungen behoben werden könne. Wiese-Willmaring weiter: „Für die Betriebe müssen dabei Effektivität und wirtschaftliche Effizienz stimmen – Herausforderungen, die Nunos beide aktiv angeht.“

Report Gendermedizin

Auch mithilfe von FemTech- und HealthTech-Start-ups steigt in unserer Gesellschaft langsam das Bewusstsein dafür, dass der weibliche Körper medizinisch anders funktioniert als der männliche, und Frauengesundheit mehr ist als "nur" Zyklus, Schwangerschaft und Wechseljahre.

Alles, was speziell für die Frau ist und beim Mann nicht existiert“, erklärt Raoul Scherwitzl, Doktor der Philosophie, Festkörper- und Materialphysik sowie Co-Founder des FemTech-Start-ups Natural Cycles, was mit Frauenmedizin gemeint ist. Diese Aussage wird häufig innerhalb gesundheitspolitischer Debatten getätigt, wenn es darum geht, wie Frauenkrankheiten im Gegensatz zum männerzentrierten Usus in der Medizin behandelt werden: oftmals zweitrangig oder als Anhängsel an männerfokussiertem Wissen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieb in seinem Werk „Die männliche Herrschaft“ bereits 1998, wie „kulturelle und wissenschaftliche Systeme männliche Normen als allgemeingültig setzen und alles, was weiblich ist, als Abweichung oder Sonderfall markieren“. Sieht man sich die Geschichte der westlichen Medizin an, drängt sich der Eindruck auf, dass Bourdieus Beschreibung für den Gesundheitsbereich ins Schwarze trifft.

Blickt man darüber hinaus in die (Fach-)Literatur der letzten Jahrzehnte, so erkennt man: Bis in die späten 80er-Jahre wurden weibliche Bedürfnisse, psychosoziale Belastungen und Körperbilder in der medizinischen Forschung und Praxis weitgehend ignoriert. Erst eine aufkeimende Frauengesundheitsbewegung durchbrach diese Mauer und etablierte den Begriff Frauengesundheit bzw. Gendermedizin. Seitdem schärft sich der Blick auf die Frau, und die Gesellschaft hat begonnen, in Publikationen und Debatten genauer hinzusehen – mit einer bewusstseinsschaffenden Agenda, warum dieses Thema wichtig ist.

Frauengesundheit ist mehr als Reproduktion

„Die Definition von Frauengesundheit wird oft sehr eng gefasst“, erklärt Scherwitzl das Problem; „nämlich als alles, was mit reproduktiver Gesundheit zu tun hat: Menstruationszyklus, Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Unfruchtbarkeit und Wechseljahre. Die klassische Definition spannt sich dabei meist über das reproduktive Zeitfenster einer Frau zwischen etwa 15 und 50 Jahren.“ Dabei werde oft übersehen, dass Frauengesundheit weit mehr umfasse: „Es geht auch darum, den gesamten Gesundheitsbereich aus der Perspektive von Frauen zu betrachten – und das wird bislang kaum getan“, so Scherwitzl. Ein großes Problem liegt laut dem Gründer darin, dass die meisten Medikamente auf Basis klinischer Studien mit Männern entwickelt wurden; mit der Annahme, dass sie bei Frauen gleich gut wirken – obwohl Frauen biologisch anders reagieren. Als Beispiel nennt Scherwitzl die Insulinresistenz, die sich bei Frauen im Lauf des Zyklus verändert. „Dies wird aber kaum berücksichtigt“, ergänzt er.

Im Gesundheitswesen fehle es häufig an passenden Tools und Produkten, um Frauen gezielt zu unterstützen. Ein Beispiel hier sei die Hormontherapie in den Wechseljahren, bei der oftmals lediglich hoch dosierte Varianten jahrzehntealter Medikamente zum Einsatz kämen. „Das Resultat ist, dass sich Frauen häufig selbst um ihre Beschwerden kümmern müssen. Viele suchen zunehmend online nach Hilfe. Große Pharmakonzerne haben diesen Mangel erkannt und investieren inzwischen in Forschung zu Themen wie Endometriose oder Wechseljahre“, sagt Scherwitzl. Sein Start-up Natural Cycles setzt auf ein datenbasiertes Modell mit Körperwerten und Algorithmen, kombiniert mit Aufklärung und individualisierter Medizin; mit dem Ziel, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Frauen künftig Zugang zu besser abgestimmten Medikamenten und mehr effektiven Lösungen erhalten.

Es muss endlich in die Köpfe kommen

„Es muss endlich in die Köpfe kommen, dass der weibliche Körper anders funktioniert als der männliche“, mahnt Simone Mérey in diesem Sinn. Sie ist Founderin des 2022 gegründeten Pflege-Start-ups HeldYn. Mérey hat jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hatte dabei viel mit Schmerzpatient*innen zu tun. Sie erkannte dabei einen Gender-Bias: Frauen mit Schmerzen wurden oft als wehleidig abgestempelt – veraltete Vorstellungen in den Köpfen der Beteiligten –, mit der Folge, dass Patientinnen schnell einmal als depressiv oder psychisch labil eingestuft wurden. „Dies ist keine akkurate Einschätzung – es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen eine höhere Schmerzgrenze als Männer haben“, betont Mérey. „Hier merkt man, wie soziale Konstrukte wirken: Die Frau wird oft als die gesellschaftlich Schwächere wahrgenommen, obwohl ihr Körper viel aushält, Stichwort Geburt. So kommt es zu falschen Dosierungen und der Vernachlässigung von Symptomen.“

Chance für HealthTech-Start-ups?

Eine Vernachlässigung, die Akteur*innen und Start-ups im Health-Bereich Chancen eröffnet. Ähnlich denkt Scherwitzl, der Start-ups mit „großen Ambitionen“ im Entstehen sieht: „Das Funding ist da“, sagt er. „Vor allem in den letzten fünf Jahren hat sich einiges verbessert. Wenn Investoren merken, dass man hier viel Growth erreichen kann, wird noch mehr Geld fließen.“

Was jedoch aktuell noch fehle, sei der große Erfolg, der beweise, dass es sich lohne, in dieses Feld zu investieren. „Im Pharmabereich gibt es etwa die Pille oder Antidepressiva – im digitalen Bereich bin ich jedoch optimistisch, dass der nächste große Durchbruch bevorsteht“, so Scherwitzl. Der Founder zeigt sich überzeugt, dass es zu jedem pharmazeutischen Ansatz künftig auch eine digitale Alternative geben sollte, mit der Frauen medizinisch besser begleitet werden können. „Pharmakonzerne wie Bayer, Organon und Merck haben trotz Deinvestitionen weiterhin Pipelines im Bereich Frauengesundheit. Gleichzeitig gibt es Start-ups wie uns oder Flo in England, das eine neue Version des Kondoms für Frauen entwickelt. Die dänische Cirqle Biomedical arbeitet ebenfalls an einer Alternative zum Kondom, die den Uterus verschließt. Außerdem existieren Start-ups wie Endogene.Bio, das sich auf Endometriose fokussiert.“

Auch Mérey hat trotz aller Probleme bei der Frauenmedizin einen neuen Tenor in dieser Sache erkannt, der sich vom bisherigen „medizinischen Ratschlag“ an Frauen à la „Man muss da durch“ unterscheide: Das Thema der zweiten Lebenshälfte der Frauen werde mehr diskutiert, Tabuthemen wie Wechseljahre würden aufgebrochen. Mérey: „Der negative Anstrich wird langsam entfernt. Es hat in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben.“

Schneller aus dem Labor

Wie Gründer*innen aus dem universitären Umfeld der Transfer von Wissen aus der akademischen Welt in die Privatwirtschaft noch besser gelingt, erörtern wir im Interview mit Dr. Philipp Baaske, Mitgründer von NanoTemper Technologies, Business Angel und seit Oktober 2025 Vizepräsident für Entrepreneurship an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

NanoTemper, einer der Weltmarktführer für biophysikalische Messinstrumente, wurde 2008 als Spin-off der LMU gegründet. Was hatte dich damals dazu bewogen, vom Forscher zum Gründer zu werden?

Für mich war es sehr persönlich. Meine Mutter wurde mit Brustkrebs diagnostiziert, und das Medikament, das ihr das Leben gerettet hat, wurde dank Biotechnologie entwickelt. Mir wurde klar, dass Wissenschaft nur dann wirklich mächtig ist, wenn sie den Patienten erreicht. Dieser Gedanke hat mich nie mehr losgelassen.

Im Labor habe ich die Neugier, die Präzision, das Entdecken geliebt. Aber ich sah auch die Lücke: brillante Ideen blieben oft in Publikationen stecken, weit weg vom Alltag der Menschen. Ich wollte nicht bei der Entdeckung stehen bleiben. Ich wollte helfen, Entdeckungen in Produkte zu verwandeln, die jeder nutzen kann.

Diese Überzeugung wurde durch meine Herkunft noch verstärkt. Ich bin in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, in einer Familie von Handwerkern. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Arbeit praktisch sein muss, dass sie den Menschen dienen sollte. Die Wissenschaft faszinierte mich, aber ich spürte eine Unruhe: Wie viel mächtiger kann unser Wissen werden, wenn wir es vom Labor auf den Alltag der Menschen übertragen?

Also habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Stefan Duhr den Sprung gewagt. Zwei junge Wissenschaftler in einem Labor im Keller, die die ersten Prototypen von Hand bauten. Wir hatten kein Risikokapital, keine Roadmap, nur Entschlossenheit und den Glauben, dass das, was wir erschaffen, etwas verändern könnte. Uns trieb die gleiche Hartnäckigkeit an, die ich in der Werkstatt meiner Eltern gesehen hatte: Wenn etwas nicht funktionierte, reparierte man es, bis es funktionierte.

Wenn ich jetzt zurückblicke, war es nicht der Businessplan oder die Marktanalyse, die den Ausschlag gaben. Es war der Glaube, dass Forschung nicht im Labor enden, sondern die Brücke zur Gesellschaft schlagen sollte. Und für mich wurde Unternehmertum der Weg, diese Brücke zu bauen.

Was waren die größten Hürden auf diesem Weg?

Die größten Hürden waren nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Als Wissenschaftler waren wir darauf trainiert, uns tief in die Experimente zu vertiefen, aber wir wussten nicht, wie man mit Kunden spricht, Verträge aushandelt oder Teams leitet. Das musste ich alles von Grund auf neu lernen.

In den Anfangsjahren haben wir Prototypen verkauft, bevor das Produkt überhaupt fertig war. Das hat uns gezwungen, schnell zu handeln, aber es hat uns auch Demut gelehrt: Kunden erwarten Zuverlässigkeit und nicht nur clevere Ideen. Später, als das Wachstum unsere Finanzen überstieg, mussten wir schwierige Entscheidungen treffen. Einmal musste ich Kollegen entlassen, um das Unternehmen zu retten. Das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens, aber es hat mir gezeigt, dass Führung nicht darin besteht, Schmerzen zu vermeiden, sondern Verantwortung zu übernehmen.

Natürlich gab es unzählige kleinere Hürden: Menschen davon zu überzeugen, einem jungen Unternehmen zu vertrauen, die Gehaltsabrechnung zu erledigen, Instrumente von Hand zu reparieren. Aber diese Hindernisse wurden zu unserer Lehrzeit.

Wie können wir den Wissens- und Technologietransfer verbessern und gleichzeitig einen echten gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Über Fördermittel wird viel gesprochen, was gut ist, denn wir müssen sie verbessern. Aber ich glaube, wir sollten über die Fördermittel hinausdenken. Der Fokus muss auf dem Impact liegen, nicht nur auf der Förderung. In den Life Sciences bedeutet das vor allem eines: Innovationen schneller zu den Patienten und den behandelnden Ärzten zu bringen.

Wir haben exzellente Forschung und Wissenschaftler von Weltrang. Die Frage ist, wie schnell ihre Entdeckungen den Weg vom Labor in die medizinische Praxis finden. Entscheidend sind stärkere Partnerschaften zwischen Universitäten, Krankenhäusern und praktizierenden Ärzten. Wenn Forscher, Kliniker und Ärzte früh zusammenarbeiten, wird der Weg von der Entdeckung zum Patienten kürzer und effektiver.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Wissenschaftler dazu zu ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Viele zögern, weil sie glauben, dass ihnen die unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Was sie jedoch wirklich brauchen, ist eine unterstützende Umgebung: Mentoren, Vorbilder und die Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren.

Schließlich geht es beim Wissenstransfer nicht darum, Patente von einem Büro in ein anderes zu verlagern. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in etwas umzusetzen, das das Leben der Menschen berührt und Ärzten hilft, ihre Patienten besser zu behandeln.

Die Skalierung von Forschungsergebnissen in der Privatwirtschaft funktioniert in Deutschland und Europa anders als in den USA. Was können wir aus den USA lernen und was sollten wir anders machen?

Ich bewundere den Mut des US-Ökosystems, in dem Gründer oft von großen Zielen träumen, schnell agieren und frühzeitig Investoren finden. Diese Energie schafft Dynamik und hat viele bahnbrechende Unternehmen hervorgebracht.

Europa hat seine eigenen Stärken. Wir sind bekannt für Qualität, Präzision und Vertrauen. Kunden schätzen, dass wir Dinge bauen, die lange halten. Unsere Herausforderung besteht darin, diese Stärken mit mehr Geschwindigkeit und Mut zu kombinieren. Wir haben die Chance, ein anderes Modell als das US-amerikanische zu entwickeln: verantwortungsvolles Wachstum, profitable Unternehmen und nachhaltige Wirkung, die über Jahrzehnte anhält, und nicht nur Finanzierungszyklen.

Kurz gesagt: Wir können uns von den USA die Zuversicht abschauen, aber wir sollten uns unserer europäischen DNA treu bleiben: geduldig, diszipliniert und langfristig orientiert.

Seit Oktober 2025 bist du Vizepräsident für Entrepreneurship an LMU. Wie willst du dort die Bereiche Entrepreneurship und Technologietransfer voranbringen?

Die LMU ist eine der weltweit führenden Universitäten mit 54.000 Studierenden und 18 Fakultäten. Sie vereint Exzellenz in allen Bereichen und Forschungsgebieten wie Medizin, Physik, KI, Recht, Wirtschaftswissenschaften und Geisteswissenschaften. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Vielfalt in die Gesellschaft getragen wird. In Form von Unternehmen, Wissen und Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Und das muss schnell geschehen.

Eine natürliche Stärke der LMU liegt in DeepTech, in den Life Sciences, insbesondere in der Biotechnologie, und in aufkommenden Bereichen wie künstliche Intelligenz und Quanten-Technologien. In diesen Bereichen gibt es bereits bahnbrechende Forschung, und der Einfluss auf Patienten, Industrie und Gesellschaft kann enorm sein. Mein Fokus liegt darauf, diese Bereiche zu stärken und die Wege von der Forschung zur Anwendung zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Das bedeutet, dass wir Studierenden und Forschern Zugang zu Büros und Laboren, Inkubationsprogrammen, Finanzierungsmöglichkeiten und starke Partnerschaften mit relevanten Akteuren in München und darüber hinaus bieten, dass wir ein Umfeld schaffen, in dem sie frühzeitig und in der Nähe der Kunden mutige Ideen testen können. In dem sie aus Fehlern und Erfolgen lernen können, von erfahrenen Gründern Ratschläge erhalten und Unternehmertum als attraktive Option sehen.

Vor allem aber möchte ich, dass die Zahl der Start-ups, die von der LMU ausgründen, deutlich ansteigt. Sind Lehre, Forschung und Unternehmertum auf Weltniveau und stärken sich gegenseitig, wird die LMU noch mehr zu einem Ort, an dem Ideen wirklich Wirkung entfalten. Nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus.

Vor Kurzem ist dein Buch „The Honorable Entrepreneur“ erschienen. Welche Tipps daraus willst du Gründer*innen mit auf den Weg geben?

Diese sieben Prinzipien haben mich in den letzten 20 Jahren von einer kleinen Labor-WG in einem Keller zu einem globalen Unternehmen geführt:

- Vertrauen aufbauen oder gar nichts aufbauen: Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit mit Mitgründern, Mitarbeitern, Investoren und Kunden. Ohne Vertrauen kann kein Unternehmen bestehen.

- Menschen an erste Stelle setzen – immer: Erfolg wird von Teams und nicht von Einzelkämpfern geschaffen. Wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, werden sie die Mission mit dir durchziehen.

- Innovieren für den Impact: Baue keine Technologie nur für dich selbst. Frage dich: Verbessert das das Leben – für Patienten, Kunden, die Gesellschaft?

- Schnell und klug skalieren: Wachstum ist wichtig, aber Wachstum ohne Disziplin kann ein Unternehmen zerstören. Fokussiertes, profitables Skalieren schafft Resilienz.

- Ein profitables, nachhaltiges Unternehmen aufbauen: Profitabilität ist kein Nachgedanke, sondern das, was dir Freiheit und Unabhängigkeit gibt.

- Die Vision umsetzen: Viele Gründer verlieren sich in glänzenden Ablenkungen. Bleib fokussiert. Setze um, was am wichtigsten ist.

- Gib etwas zurück: Teile deine Erfahrung, unterstütze andere und trage zum Ökosystem bei. Wahre Erfolge sind diejenigen, die überleben, wenn man selbst nicht mehr da ist.

Meine Botschaft ist einfach: Man kann im Geschäftsleben erfolgreich sein, ohne dabei seine Seele zu verkaufen. Rentabilität und Prinzipien sind keine Gegensätze, sondern gehören zusammen.

Philipp, Danke für deine Insights

Hinweis: Dieses Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen

Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“

Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden

Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“

Auswahl der passenden KI-Lösung

Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“

Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse

KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“

Schrittweise Einführung statt großer Umbruch

Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“